막센 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

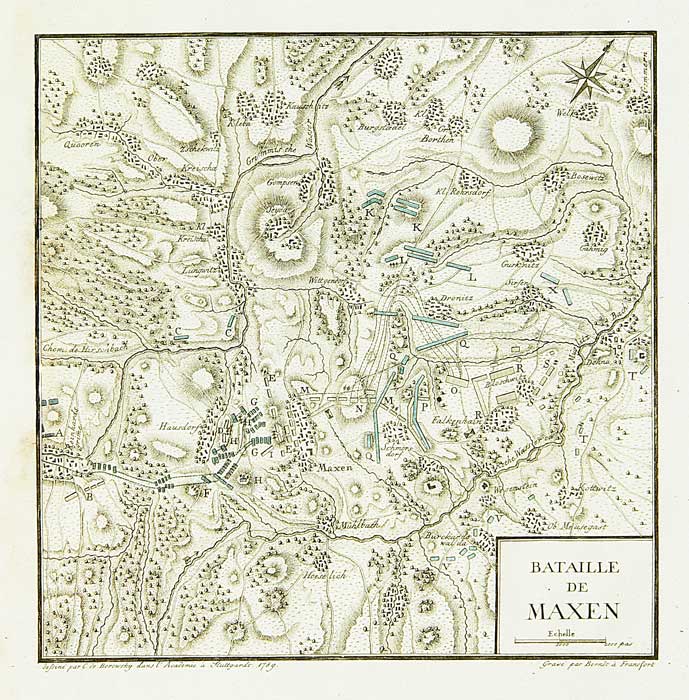

막센 전투는 1759년 11월 20일에 벌어진 7년 전쟁 중의 전투로, 프로이센 왕국과 오스트리아 제국 간의 주요 교전 중 하나이다. 프리드리히 아우구스트 폰 핀크 장군이 이끄는 프로이센군은 레오폴트 요제프 그라프 다우 원수가 지휘하는 오스트리아군에 포위되어 궤멸적인 패배를 겪었다. 프로이센군은 14,000명 중 3,000명이 사망하거나 부상당하고 11,000명이 포로로 잡혔으며, 오스트리아군은 71문의 대포와 다수의 군기를 획득했다. 이 패배로 핀크 장군은 군사 재판에 회부되어 처벌받았으며, 프로이센군의 사기 저하를 보여주는 사건으로 기록되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1759년 - 민덴 전투

민덴 전투는 1759년 7년 전쟁 중 브라운슈바이크 공 페르디난트의 연합군이 프랑스군을 격파한 전투로, 프랑스는 하노버 점령에 실패하고 영국군은 승리했지만 지휘관의 명령 불복종으로 비판받았으며, 영국 군대 전통에 깊이 새겨져 민덴 데이로 기념된다. - 1759년 - 쿠너스도르프 전투

쿠너스도르프 전투는 7년 전쟁 중 프리드리히 대왕이 이끄는 프로이센군이 러시아-오스트리아 연합군에게 패배하여 프리드리히 대왕의 군사 경력 중 가장 심각한 패배로 기록되었으며, 막대한 피해를 입은 프리드리히는 한때 군 지휘권을 이양하려 할 정도로 절망했다. - 1759년 신성 로마 제국 - 쿠너스도르프 전투

쿠너스도르프 전투는 7년 전쟁 중 프리드리히 대왕이 이끄는 프로이센군이 러시아-오스트리아 연합군에게 패배하여 프리드리히 대왕의 군사 경력 중 가장 심각한 패배로 기록되었으며, 막대한 피해를 입은 프리드리히는 한때 군 지휘권을 이양하려 할 정도로 절망했다. - 1759년 신성 로마 제국 - 마이센 전투

1759년 11월 20일, 레오폴트 폰 다운이 지휘하는 오스트리아군이 마이센에서 크리스티안 프리드리히 폰 디리케가 이끄는 프로이센군을 포위 공격하여 승리했지만, 작센 선제후의 몰락을 막는 데 그쳤고 전황에 큰 영향을 주지는 못한 전투이다.

| 막센 전투 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 전투 개요 | |

| 전투명 | 막센 전투 |

| 일부 | 제3차 슐레지엔 전쟁 (7년 전쟁) |

| 시기 | 1759년 11월 20일 |

| 장소 | 작센 선제후국, 막센 |

| 결과 | 오스트리아의 승리 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 오스트리아 |

| 교전국 2 | 프로이센 |

| 지휘관 | |

| 오스트리아 | 레오폴트 요제프 폰 다운 |

| 프로이센 | 프리드리히 아우구스트 폰 핑크 |

| 병력 규모 | |

| 오스트리아 | 32,000명 |

| 프로이센 | 14,000명 |

| 피해 규모 | |

| 오스트리아 | 전사 304명, 부상 630명 |

| 프로이센 | 전사 및 부상 약 2,000명, 포로 11,741명 |

| 시각 자료 | |

| |

2. 배경

1759년, 프로이센 왕국 군대는 전년도의 승리에도 불구하고 합스부르크 군주국, 신성 로마 제국, 프랑스 왕국, 러시아 제국, 스웨덴 등 광범위한 적대 세력과의 계속되는 전쟁 속에서 여러 차례 심각한 패배를 겪었다. 병력 소모가 커지자 프리드리히 2세 국왕은 적이 점령한 영토로 공세를 펼쳐 상대의 움직임을 예측하던 기존 전략을 포기하고, 오스트리아군과 러시아군이 합류하는 것을 막는 데 초점을 맞춘 방어적인 전략으로 전환해야 했다. 그러나 이러한 전략 변화는 좋은 결과를 가져오지 못했다. 1759년 7월 23일 카이 전투에서 카를 하인리히 폰 베델 장군의 프로이센 군대가 패배했고, 표트르 살티코프 장군이 이끄는 러시아군은 실레지아에서 에른스트 기데온 폰 라우돈 원수의 오스트리아 부대와 합류했다. 결국 8월 12일 쿤스도르프 전투에서는 프리드리히 2세 자신이 직접 지휘한 군대가 참패를 당했다.

쿤스도르프 전투의 패배로 프로이센 군대의 절반 이상이 손실되었고 수도 베를린으로 가는 길이 열렸지만, 연합군은 이 기회를 제대로 활용하지 못했다. 러시아군 역시 막대한 피해를 입었고, 몇 차례 실패한 기동 이후 살티코프는 군대를 폴란드에 설치된 사령부로 철수시켰다. 이로 인해 라우돈의 오스트리아군은 고립되었고, 결국 그 역시 실레지아에서 물러났다. 오스트리아-러시아 연합군이 실레지아에서 프리드리히 2세와 대치하는 동안, 레오폴트 요제프 그라프 다운 원수가 지휘하는 또 다른 오스트리아 군대는 전쟁 초기부터 프로이센이 점령하고 있던 작센 선제후국에서 하인리히 왕자가 이끄는 프로이센군을 상대로 작전을 펼치고 있었다. 초기에는 오스트리아군이 9월 6일 작센의 수도 드레스덴을 점령하는 등 우세를 보였으나, 9월 25일 하인리히 왕자는 호이어스베르다 전투에서 오스트리아 분견대를 상대로 승리를 거두었다. 이로 인해 보헤미아와의 통신선이 위협받자 다운 원수는 남쪽으로 철수할 수밖에 없었지만, 드레스덴에 대한 통제권은 유지했다.[1] 쿠너스도르프 전투 이후 오스트리아-러시아 연합군이 오데르강 부근에서 공세를 시작하자, 프리드리히 대왕은 남은 병력을 모아 작센 전선을 안정시키기 위해 이동하여 라이프치히, 토르가우, 비텐베르크를 탈환했다. 그러나 그 사이 드레스덴은 슈메타우 중장이 지휘하던 수비대가 항복하면서 오스트리아군에게 넘어갔다. 이 시기 하인리히 왕자, 핀크 중장, 분슈 소장이 지휘하는 프로이센 군단들이 드레스덴에서의 오스트리아군 승리에 대응하여 합류했다.

러시아군이 실레지아에서 철수했다는 소식을 들은 프리드리히 2세는 11월 13일, 자신의 형 하인리히 왕자를 지원하기 위해 작센으로 군대를 이동시켰다. 작센은 프로이센에게 중요한 보급품과 신병 공급원이었기에, 늦가을임에도 불구하고 프리드리히 2세는 다운 원수를 보헤미아로 몰아내고 드레스덴을 되찾기 위해 군사 작전을 계속하기로 결정했다. 1759년 11월이 되어서야 프리드리히 대왕이 지휘하는 약 60,000명의 프로이센군 주력이 작센 선제후령에 집결했다. 반면 오스트리아군은 드레스덴에 병력을 집중시키고 있었다. 프리드리히 대왕은 프로이센군의 연락선을 확보하는 동시에 오스트리아군의 보급선을 위협하기 위해 부대를 넓게 분산시키는 전략을 세웠다. 이 계획의 일환으로 프리드리히 빌헬름 폰 클라이스트 대령이 이끄는 기병 부대를 보헤미아로 파견하여 우스티 나드 라벰의 오스트리아군 저장고를 파괴하는 성과를 거두었다.[3] 또한, 11월 15일 프리드리히 2세는 프리드리히 아우구스트 폰 핀크 장군에게 18개 대대의 보병과 25개 중대의 기병으로 구성된 군단을 주력 부대에서 분리하여 다운 원수의 후방으로 이동시키라는 명령을 내렸다. 이 부대의 임무는 에르츠 산맥과 엘베 사암 산지를 통과하는 보헤미아로부터의 오스트리아군 보급선을 차단하는 것이었다. 핀크의 군단은 11월 18일, 전날 전위 부대가 확보한 막센 고지에 완전히 도착했다. 이 군단에는 그 해 전투에서 심하게 소모되어 정원을 훨씬 밑도는 7개의 보병포 중대도 포함되어 있었다. 그러나 이 작전은 핀크의 군단을 훨씬 더 큰 규모의 오스트리아군 한가운데 고립시키는 결과를 초래했고, 다운 원수에게 공격의 빌미를 제공하게 되었다.

3. 전투 경과

1759년 11월 19일, 핀크 장군이 이끄는 약 14,000명의 프로이센군은 에르츠게비르게 산맥의 막센 마을에 도착하여 방어 태세를 갖추었다. 같은 날, 다운 백작이 지휘하는 약 32,000명의 오스트리아군 주력 부대는 안개를 이용하여 남서쪽 디폴디스발데에 도착했고, 북쪽과 북동쪽에도 오스트리아군과 제국군(라이히스아르메)이 배치되어 프로이센군을 포위하는 형세를 만들었다.[4]

11월 20일 아침, 다운 백작의 오스트리아군은 여러 방향에서 동시에 공격을 시작했다.[5] 얼어붙은 땅과 첫눈으로 인해 기병과 포병의 이동이 어려운 상황 속에서, 오스트리아군은 포격전 끝에 프로이센군의 방어선을 돌파하고 막센 마을로 진입했다. 이 공격으로 프로이센군의 좌익이 붕괴되었고, 우익 역시 오스트리아군에게 포위될 위기에 처했다. 핀크는 기병을 동원해 반격을 시도했으나 험난한 지형과 오스트리아 보병의 방어로 실패했다. 혼란 속에서 프로이센군은 슈모르스도르프 근처로 밀려났고, 오스트리아군은 전열을 정비하여 전면 공격을 감행, 프로이센 보병을 격파하고 많은 포로와 군기, 대포를 노획했다. 프로이센 기병대의 마지막 반격 시도마저 오스트리아 용기병에게 저지당하면서 프로이센군은 완전히 포위되었다.[8][6]

다음 날인 11월 21일, 핀크는 남은 병력으로 포위망을 돌파하려 했지만, 이미 보병 전력이 크게 약화되어 성공 가능성이 없었다. 결국 핀크는 오스트리아군에게 항복을 결정했다. 별동대를 이끌던 분쉬 장군의 기병대가 탈출을 시도했으나 실패했고,[9] 핀크는 전체 부대를 대표하여 항복 문서에 서명했다. 이 전투로 프로이센군은 약 11,000명에서 12,000명의 포로와 대포 70문, 군기 96개, 부대기 24개를 오스트리아군에게 빼앗기는 참패를 당했다.[10]

3. 1. 프로이센군 배치

11월 19일, 핀크가 이끄는 약 14,000명의 프로이센군은 에르츠게비르게 산맥의 작은 계곡에 위치한 막센 마을에 도착했다. 핀크는 막센 주변 언덕에 방어 태세를 갖추었다. 프로이센군은 고원에 포진했는데, 이곳은 넓은 숲으로 인해 프리드리히 대왕이 이끄는 주력군과 분리된 장소였다. 게다가 프로이센군 후방에는 Müglitz|뮐글리츠deu 강이 흐르고 있었다.[4]

한편, 다운 백작이 지휘하는 오스트리아군 주력 부대 약 32,000명은 안개를 틈타 막센 남서쪽의 디폴디스발데에 도착했다. 북쪽에는 안톤 요제프 폰 브렌타노-치마롤리 휘하의 오스트리아군이, 북동쪽 도나에는 제국군(라이히스아르메) 부대가 위치하여 프로이센군을 포위하는 형세를 갖추었다. 오스트리아군 주력 진영의 끝은 프로이센군이 포진한 고원에서 멀지 않은 Plauenscher Grund|플라우엔셔 그룬트deu에 닿아 있었다.[4]

3. 2. 오스트리아군의 공격

오스트리아군은 프로이센군을 모든 방향에서 동시에 공격할 계획을 세웠다.[5] 이를 위해 오스트리아군은 1759년 11월 19일에 이미 진군을 시작했다.

11월 19일, 핀크가 이끄는 약 14,000명의 프로이센군은 에르츠게비르게 산맥의 작은 계곡에 위치한 막센 마을에 도달했다. 같은 날, 다운 백작이 지휘하는 오스트리아 주력 부대는 안개를 틈타 막센 남서쪽의 디폴디스발데 마을에 도착했다. 안톤 요제프 폰 브렌타노-치마롤리 장군 휘하의 오스트리아군은 비트겐도르프와 트로니츠 사이 북쪽에 자리 잡았고, 북동쪽 도나에는 제국 라이히스아르메 부대가 주둔하고 있었다. 다운 백작은 약 32,000명의 병력을 이끌고 밤 동안 야영했지만, 핀크는 막센 주변 언덕에 방어 태세를 갖추었다.

오스트리아군의 구체적인 공격 계획은 다음과 같았다. 오스트리아군 중장 슈톨베르크 공은 독일인 보병과 크로아티아인 경보병 4,500명, 그리고 오스트리아군 후사르 2개 연대로 구성된 부대를 이끌고 막센 동쪽에서 공격을 개시하여 프로이센군이 뮐리츠 계곡을 건너 도망치는 것을 막고자 했다. 북쪽에서는 브렌타노 소장 지휘하의 오스트리아군 6,000명이 공격해왔다. 남서쪽 디폴디스발데 방면에서는 눈보라를 뚫고 17,000명이, 북서쪽 도나에서는 3,500명의 오스트리아군이 공격을 위해 전진했다.[6] 이 진군 과정에서 오스트리아군은 디폴디스발데에서 프로이센군의 병참 부대와 마주쳤다. 프로이센군은 2개 기병 연대를 투입하여 간신히 병참 부대와 호위 부대를 구출하는 데 성공했다.[5]

11월 20일 아침, 다운 백작의 오스트리아군은 디폴디스발데에서 막센으로 향하는 4개 대열로 진군을 시작했고, 브렌타노의 부대 역시 남쪽으로 이동하여 합류했다. 땅은 얼어붙었고 첫눈이 내려 기병과 포병의 이동이 어려웠다. 다운 백작의 선봉대는 라인하르츠그림마 마을 근처에서 첫 프로이센 초병과 마주쳤고, 핀크의 지시에 따라 프로이센군은 마을에서 철수했다. 오스트리아 척탄병은 마을 뒤 언덕을 점령하고 포병을 배치하여 프로이센 전열의 왼쪽 측면을 공격할 준비를 마쳤다. 오전 11시부터 약 45분간 양측 사이에 격렬한 포격전이 벌어졌고, 이후 다운 백작은 진격을 재개하라고 명령했다. 오스트리아 척탄병 5개 대대가 비트겐스도르프와 막센 마을 앞 언덕을 공격하여 방어하던 프로이센 대대를 격파하고 막센으로 진입했다. 이로 인해 프로이센군의 좌익 전체는 우익과 분리되어 북쪽의 슈모르스도르프 마을 방향으로 후퇴해야 했다.

한편, 브렌타노의 오스트리아군은 프로이센군의 우익을 상대로 전열을 갖추고 포위를 시도했다. 핀크는 기병대의 반격으로 이를 저지하려 했으나, 프로이센 기병대는 험난한 지형 때문에 어려움을 겪었고 이들의 돌격은 오스트리아 보병에 의해 쉽게 격퇴되었다. 핀크는 슈모르스도르프 근처에서 혼란에 빠진 부대를 수습하려 했고, 다운 백작은 브렌타노 부대와 다시 연결하여 좌익을 강화했다. 오스트리아군은 전면 공격을 개시하여 프로이센 보병을 격파했으며, 이 과정에서 프로이센군은 여러 깃발과 대포를 빼앗기고 많은 병사가 포로로 잡혔다. 프로이센 기병대가 다시 반격을 시도했지만, 오스트리아 용기병 연대에 의해 격퇴당했다. 핀크는 남은 병력을 이끌고 도나의 라이히스아르메 군대와 맞서기 위해 파견되었던 분쉬(Wunsch) 장군의 별동대와 합류하려 했다. 그러나 프로이센군은 이제 완전히 포위되었고, 오스트리아군은 점령한 언덕에 확고히 자리를 잡고 밤 동안 보급품과 증원 병력을 받았다.

다음 날인 11월 21일, 핀크는 슈모르스도르프에서 공격을 시작하여 포위망을 돌파하려 했지만, 그의 보병은 이미 큰 피해를 입어 궤멸 상태였다. 결국 핀크는 오스트리아군에게 항복을 요청하기로 결정했다. 분쉬 장군 휘하의 기병대는 제국군의 전선을 돌파하여 전장에서 탈출하려 시도했다. 다운 백작은 프로이센의 항복을 받아들였으나, 핀크가 자신의 지휘에서 분리된 부대라고 주장한 분쉬의 기병대까지 항복 대상에 포함해야 한다고 주장했다. 분쉬가 기병대의 탈출로를 확보하지 못했다는 소식을 들은 핀크는 결국 전체 부대를 대표하여 항복 문서에 서명할 수밖에 없었다.

3. 3. 프로이센군의 항복

11월 20일의 전투 결과, 핀크가 이끄는 프로이센군은 오스트리아군과 라이히스아르메(Reichsarmee) 연합군에게 완전히 포위되었다. 오스트리아군은 점령한 언덕에 확고히 자리를 잡고 밤 동안 보급품과 신규 병력을 지원받으며 전력을 강화했다.

다음 날인 11월 21일, 핀크는 슈모르스도르프에서 공격을 시도하여 포위망을 돌파하려 했으나, 이미 그의 보병대는 전날 전투로 인해 심각한 손실을 입어 사실상 궤멸 상태였기 때문에 돌파 시도는 실패로 돌아갔다. 상황이 절망적임을 깨달은 핀크는 결국 오스트리아군에게 항복을 요청하기로 결정했다.

한편, 핀크의 별동대 지휘관이었던 분쉬 장군은 휘하 기병대를 이끌고 라이히스아르메의 전선을 뚫고 전장에서 탈출하려 시도했다. 오스트리아군 사령관 다우는 프로이센군의 항복을 받아들이면서도, 핀크가 자신의 지휘 하에 있지 않다고 주장했던 분쉬의 기병대까지 항복 대상에 포함시켜야 한다고 강하게 요구했다. 분쉬가 탈출 경로를 확보하지 못하고 실패했다는 소식이 전해지자, 핀크는 더 이상 버티지 못하고 결국 자신의 부대 전체를 대표하여 항복 문서에 서명하게 되었다. 이로써 막센 전투는 프로이센군의 참패로 막을 내렸다.

4. 결과

막센 전투는 핀크 장군이 지휘하던 프로이센군의 참패로 끝났다. 이 전투에서 프로이센군은 사실상 전멸에 가까운 큰 손실을 입었으며, 이는 7년 전쟁 중 이미 약화된 프로이센군 전력에 또 다른 심각한 타격을 주었다.

반면 오스트리아군은 비교적 적은 사상자로 큰 승리를 거두었다. 그러나 지휘관 다우 원수는 승기를 활용하여 공세를 이어가지 않고 드레스덴 근처의 동계 숙영지로 군대를 퇴각시키며 1759년의 군사 작전을 마무리했다.

한편, 전투 패배 소식은 프로이센의 프리드리히 2세를 격분시켰다. 그는 패배의 책임을 물어 핀크 장군을 군사 재판에 회부했고, 핀크는 전쟁이 끝난 후 2년의 징역형을 선고받았다.

4. 1. 프로이센군 포로 부대

핀크가 지휘한 프로이센군은 막센 전투에서 사실상 전멸했다. 이 전투에서 프로이센군은 3,000명이 사망하거나 부상을 입었으며, 11,000명이 포로로 잡혔다. 반면 오스트리아군은 71문의 대포, 96개의 깃발, 44대의 탄약 마차를 전리품으로 획득했으며, 사상자는 934명에 불과했다.막센 전투에서 포로로 잡힌 부대들은 당시 구 프로이센군에서 사용하던 명칭으로 알려져 있다. 척탄병 대대는 각 지휘관의 이름으로 불렸으며, 일부는 대대를 구성하기 위해 어느 연대에서 척탄병 중대를 차출했는지 식별할 수 있도록 번호가 붙어 있다. 또한 퓨질리어 연대의 경우, 해당 명칭이 명시되어 있다.[12]

다음은 포로로 잡힌 프로이센 부대의 목록이다.

'''보병 부대'''

| 종류 | 부대 명칭 | 지휘관 / 비고 |

|---|---|---|

| 척탄병 대대 | 4 / 16 「빌레미」 | 빌레미 (제4 및 제16 보병 연대의 척탄병 중대로 편성) |

| 척탄병 대대 | 13 / 26 「핀크」 | 핀크 |

| 척탄병 대대 | 19 / 25 「슈베린」 | 슈베린 |

| 척탄병 대대 | 37 / 40 「만토이펠」 | 만토이펠 |

| 척탄병 대대 | 41 / 44 「베네켄도르프」 | 베네켄도르프 |

| 상비 척탄병 대대 | 3 「베네켄도르프」 | 베네켄도르프 |

| 보병 연대 | 제9 「쉔켄도르프」 | 쉔켄도르프 (1개 대대) |

| 보병 연대 | 제11 「레벤티쉬」 | 레벤티쉬 (2개 대대) |

| 보병 연대 | 제12 「핀크」 | 핀크 (1개 대대) |

| 보병 연대 | 제14 「레발트」 | 레발트 (1개 대대) |

| 보병 연대 | 제21 「횔젠」 | 횔젠 (1개 대대) |

| 보병 연대 | 제29 「크노블로흐」 | 크노블로흐 (1개 대대) |

| 퓨질리어 연대 | 제36 「알트-뮌히호」 | 알트-뮌히호 (1개 대대) |

| 퓨질리어 연대 | 제38 「차스트로」 | 차스트로 (제1 대대) |

| 퓨질리어 연대 | 제45 「헤센-카셀」 | 헤센-카셀 (1개 대대) |

| 퓨질리어 연대 | 제47 「그라보우」 | 그라보우 (잔존 부대) |

| 퓨질리어 연대 | 제48 「잘무트」 | 잘무트 (제2 대대) |

| 퓨질리어 연대 | 제55 「하우스」 | 하우스 (구 작센군 "루보미스키" 연대, 잔존 부대) |

| 자원병 대대 | 제3 「잘렌몬」 | 잘렌몬 |

'''기병 부대'''

| 종류 | 부대 명칭 | 지휘관 / 비고 |

|---|---|---|

| 흉갑기병 연대 | 제6 「바조르트」 | 바조르트 |

| 흉갑기병 연대 | 제7 「호른」 | 호른 |

| 흉갑기병 연대 | 제9 「브레도우」 | 브레도우 |

| 용기병 연대 | 제11 「융크-플라텐」 | 융크-플라텐 |

| 용기병 연대 | 제12 「오이겐 폰 뷔르템베르크」 | 오이겐 폰 뷔르템베르크 |

| 후사르 연대 | 제6 「베르너」 | 베르너 ("갈색 후사르") |

| 후사르 연대 | 제7 「게르스도르프」 | 게르스도르프 |

5. 전투의 의의

막센 전투가 이후의 전황에 큰 영향을 미치지는 못했지만, "막센에서의 핀크의 포박"이라 불리는 이 사건은 오스트리아의 다우 원수의 명성을 높이는 계기가 되었다. 전투 이후 양측의 주력군은 드레스덴 주변에서 겨울 주둔에 들어갔다.

이 전투에서 주목할 점은 전투 중에 프로이센군 보병의 절반이 탈주했다는 사실이다. 이는 당시 프로이센군의 사기가 크게 저하되었음을 보여주는 단적인 예이다. 몇 달 뒤에 벌어진 란데스후트 전투 역시 비슷한 양상으로 전개되었으나, 당시 프로이센군은 모든 탄약을 소진할 때까지 저항했고 기병대가 포위망 돌파에 성공했던 반면, 막센에서의 결과는 훨씬 더 비참했다.

프로이센의 프리드리히 대왕은 핀크 장군의 항복을 결코 용납하지 않았다. 그는 이 사건을 다음과 같이 평가했다.

:…프로이센의 군단이 총을 적 앞에서 내던지다니, 정말 전대미문의 끔찍한 일이다…

또한 1년 후 편지에서는 막센 전투의 책임을 다음과 같이 언급했다.

:우리가 패배한다면, 그 파멸은 막센에서의 부끄러운 모험의 날부터 계속된 것으로 간주해야 할 것이다[11]

:…

5. 1. 마이센 전투와의 비교

막센 전투가 7년 전쟁에서 프로이센군 부대가 오스트리아군에게 완전히 항복한 최초의 사례는 아니었다. 예를 들어, 1757년 7월 15일 가르벨 전투에서는 프로이센군 4개 대대가 포위되어 포로가 된 바 있다.[13]참조

[1]

서적

Treatise On Grand Military Operations: Or A Critical And Military History Of The Wars Of Frederick The Great – Vol. II

Normanby Press

2013

[2]

문서

Friedrich der Große und seine Armee

[3]

문서

Friedrich der Große - Die Biografie

[4]

문서

Friedrich der Große

[5]

문서

Die Schlachten Friedrichs des Großen

[6]

문서

Friedrich der Große

[7]

문서

Friedrich der Große und seine Armee

[8]

문서

Friedrich der Große

[9]

문서

Friedrich der Große

[10]

문서

Die Kriege Friedrichs II

[11]

문서

Friedrich der Große

[12]

문서

Armee

[13]

문서

Friedrich der Große und seine Armee

[14]

문서

Friedrich der Große

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com