맨틀 대류설

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

맨틀 대류설은 지구 내부의 열대류 현상을 설명하는 이론으로, 대륙 이동설의 문제점을 해결하기 위해 제시되었다. 1928년 아서 홈즈에 의해 제안되었으며, 이후 해양저 확장설, 판 구조론, 플룸 구조론으로 발전하는 데 기여했다. 맨틀 대류는 층상 대류와 전(全) 맨틀 대류로 구분되며, 현재는 전 맨틀 대류의 존재가 지진 단층 촬영, 수치 시뮬레이션 등을 통해 지지받고 있다. 맨틀 내에서는 다양한 크리프 현상이 발생하며, 주로 전위 크리프가 우세하게 나타난다. 또한, 금성, 화성, 일부 위성에서도 맨틀 대류와 유사한 과정이 일어날 가능성이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대류 - 비오트 수

비오트 수는 물체 내부의 열전도 저항과 표면의 대류 열전달 저항의 비율을 나타내는 무차원수로서, 열전달 문제에서 내부 온도 분포 파악 및 집중 정수 모델 적용 가능성 판단에 활용되며, 물질 전달 과정에서도 유사한 개념이 사용된다. - 대류 - 브라질 땅콩 효과

브라질 땅콩 효과는 진동하는 용기 속에서 크기나 밀도가 다른 입자들이 분리되어 큰 입자가 위로 올라가고 작은 입자가 아래로 내려가는 현상으로, 대류, 공기 흐름, 입자 간 상호 작용 등 복합적인 요인으로 발생하며 다양한 분야에서 관찰된다. - 지구동역학 - 판 구조론

판 구조론은 암석권이 여러 개의 판으로 나뉘어 연약권 위를 이동하며 지진, 화산 활동, 산맥 형성 등의 지질학적 현상을 일으키는 이론으로, 1960년대 후반에 정립되어 해저 자기 줄무늬 패턴과 고지자기 자료로 뒷받침되며 지구과학의 핵심 이론으로 자리 잡았으나, 판 운동의 원동력에 대한 연구는 현재도 진행 중이다. - 지구동역학 - 플룸 구조론

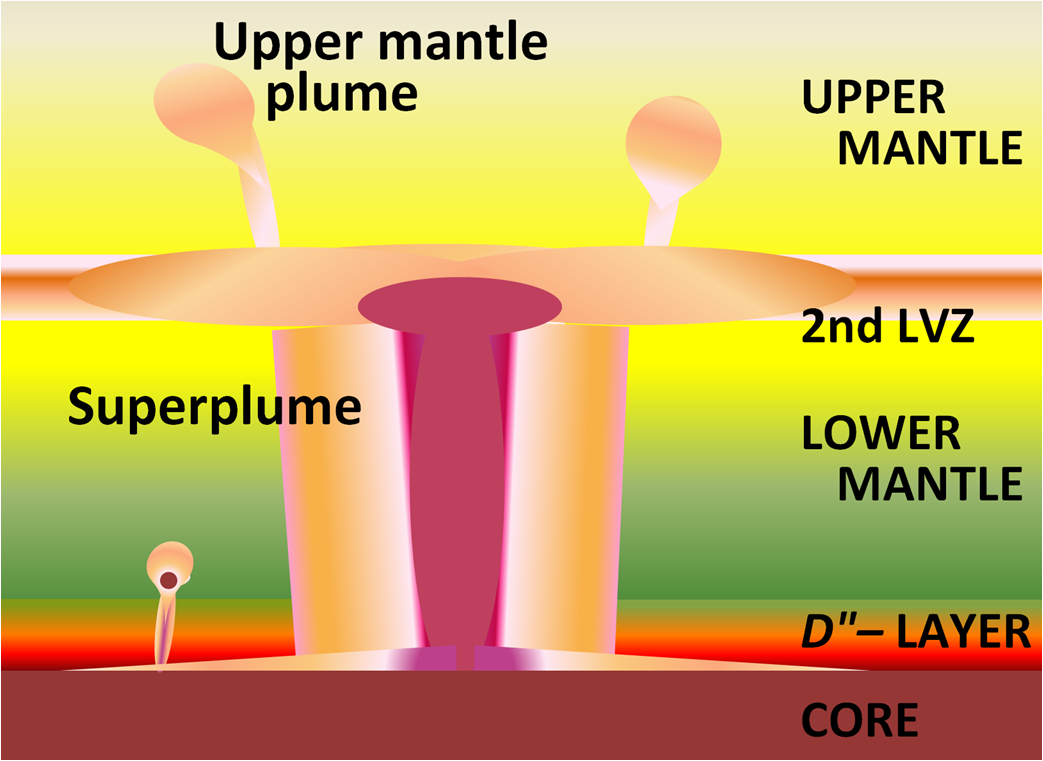

플룸 구조론은 지구 내부 핵-맨틀 경계에서 맨틀 플룸이라는 고온 물질이 상승하여 핫스팟 화산 활동, 대륙 열곡, 범람 현무암 지대 등의 지질 현상을 설명하는 이론으로, 1963년 윌슨에 의해 제안되고 모건에 의해 발전되었으나 플룸의 이동 가능성에 대한 논쟁이 있다. - 판 구조론 - 섭입

섭입은 판 구조론의 핵심 과정으로, 밀도가 높은 지각판이 다른 지각판 아래로 가라앉는 현상이며, 지진, 화산 활동, 조산 운동과 같은 지각 활동과 해구, 화산호 등의 지형적 특징을 형성하고 지구의 지질학적 진화와 자연재해 발생에 영향을 미치는 지구상 유일한 행성 규모의 현상이다. - 판 구조론 - 판 (지각)

판은 지구 표면을 덮는 조각으로, 대륙판과 해양판으로 구분되며, 유라시아판, 태평양판, 아프리카판 등 14~15개의 주요 판과 40여 개의 소규모 판으로 구성되어 있다.

| 맨틀 대류설 | |

|---|---|

| 맨틀 대류 | |

| |

| 유형 | 열대류 |

| 개요 | |

| 설명 | 맨틀 대류는 지구 맨틀 내부에서 일어나는 열전달 과정이다. 뜨거운 물질은 상승하고 차가운 물질은 하강하면서 맨틀 내에서 거대한 순환을 형성한다. 이러한 순환은 판 구조론의 원동력 중 하나로 여겨지며, 지진, 화산 활동, 지각 변동 등 다양한 지질 현상에 영향을 준다. 맨틀 대류는 매우 느린 속도로 일어나며, 수백만 년에서 수억 년에 걸쳐 진행될 수 있다. 맨틀 대류의 형태와 메커니즘은 여전히 연구 중인 주제이며, 다양한 모델과 이론이 제시되고 있다. |

| 원동력 | |

| 주요 원인 | 맨틀 내부의 열에너지: 지구 내부의 열 (주로 방사성 동위 원소 붕괴열)은 맨틀 물질의 온도를 상승시키고, 이로 인해 밀도 차이가 발생하여 대류를 유발한다. 중력: 밀도 차이에 의한 부력은 맨틀 물질을 움직이게 하는 힘으로 작용한다. 판 구조론: 섭입대에서 차가운 해양판이 맨틀로 가라앉으면서 하강류를 형성하고, 해령에서는 뜨거운 맨틀 물질이 상승하면서 상승류를 형성하여 대류를 촉진한다. |

| 특징 | |

| 속도 | 매우 느림 (수 cm/년) |

| 규모 | 지구 전체 규모 |

| 형태 | 다양한 형태의 대류 셀 존재 (상승류, 하강류, 수평류) |

| 영향 | |

| 판 구조론 | 판의 이동을 가능하게 하는 주요 원동력 |

| 지진 및 화산 활동 | 맨틀 대류는 지구 내부의 열에너지 분포를 변화시키고, 이는 지진 및 화산 활동의 발생 위치와 빈도에 영향을 준다. |

| 지각 변동 | 산맥 형성, 해저 확장 등 다양한 지각 변동 과정에 기여 |

| 연구 | |

| 방법 | 지진파 분석: 지구 내부 구조와 맨틀 대류의 형태를 파악하는 데 사용된다. 지구 자기장 연구: 맨틀 대류와 핵의 상호 작용을 이해하는 데 도움을 준다. 수치 모델링: 맨틀 대류의 복잡한 과정을 시뮬레이션하고 예측하는 데 사용된다. |

| 주요 연구 주제 | 맨틀 대류의 형태와 규모 맨틀 물질의 점성과 밀도 변화 판 구조론과의 상호 작용 지구 내부 열원의 분포와 변화 |

| 기타 | |

| 관련 이론 | 플룸 구조론 |

2. 역사

1912년 알프레트 베게너가 대륙 이동설을 제창했지만, 대륙을 이동시키는 힘을 설명하기는 어려웠다. 1928년 아서 홈즈는 맨틀 상부의 열대류를 통해 이 문제를 해결할 수 있다고 제안했고, 1930년경부터 수축설을 대신하여 해양저 확장설로 발전했다. 이후 판 구조론과 플룸 구조론이 등장했다.[1]

2. 1. 맨틀 대류설의 등장

1912년 알프레트 베게너가 제창한 대륙 이동설의 가장 큰 문제는 "대륙을 이동시키는 기구와 힘이 무엇인지 설명할 수 없다"는 점이었다. 대륙을 움직이는 힘으로 적도 부분의 팽창에서 생기는 인력이나 조석력이 고려되었지만, 어느 것도 대륙을 움직이기에는 너무 작았다. 1928년 아서 홈즈는 글래스고에서 열린 지질학회 강연에서 지구 내부(맨틀 상부)에서의 열대류를 가정하면 이 문제가 해결될 수 있음을 시사했다. 1930년경부터 수축설을 대신하는 것으로 나타났으며, 1958년 네덜란드의 지구물리학자 펠릭스 베닝 마이네스가 지구상의 조구조 작용을 이 입장에서 논한 것을 시작으로 해양저 확장설로 발전했다. 더 나아가 판 구조론과 플룸 구조론이 제창되었다.2. 2. 판 구조론과 플룸 구조론

1928년 아서 홈즈는 맨틀 상부에서의 열대류를 상정함으로써 대륙 이동설의 문제점을 해결할 수 있음을 시사했다. 1930년경부터 수축설을 대신하는 것으로 나타났으며, 1958년 네덜란드의 지구물리학자 펠릭스 베닝 마이네스가 지구상의 조구조 작용을 이 입장에서 논한 것을 시작으로 해양저 확장설로 발전했다. 더 나아가 판 구조론과 플룸 구조론이 제창되었다.3. 맨틀 대류의 유형

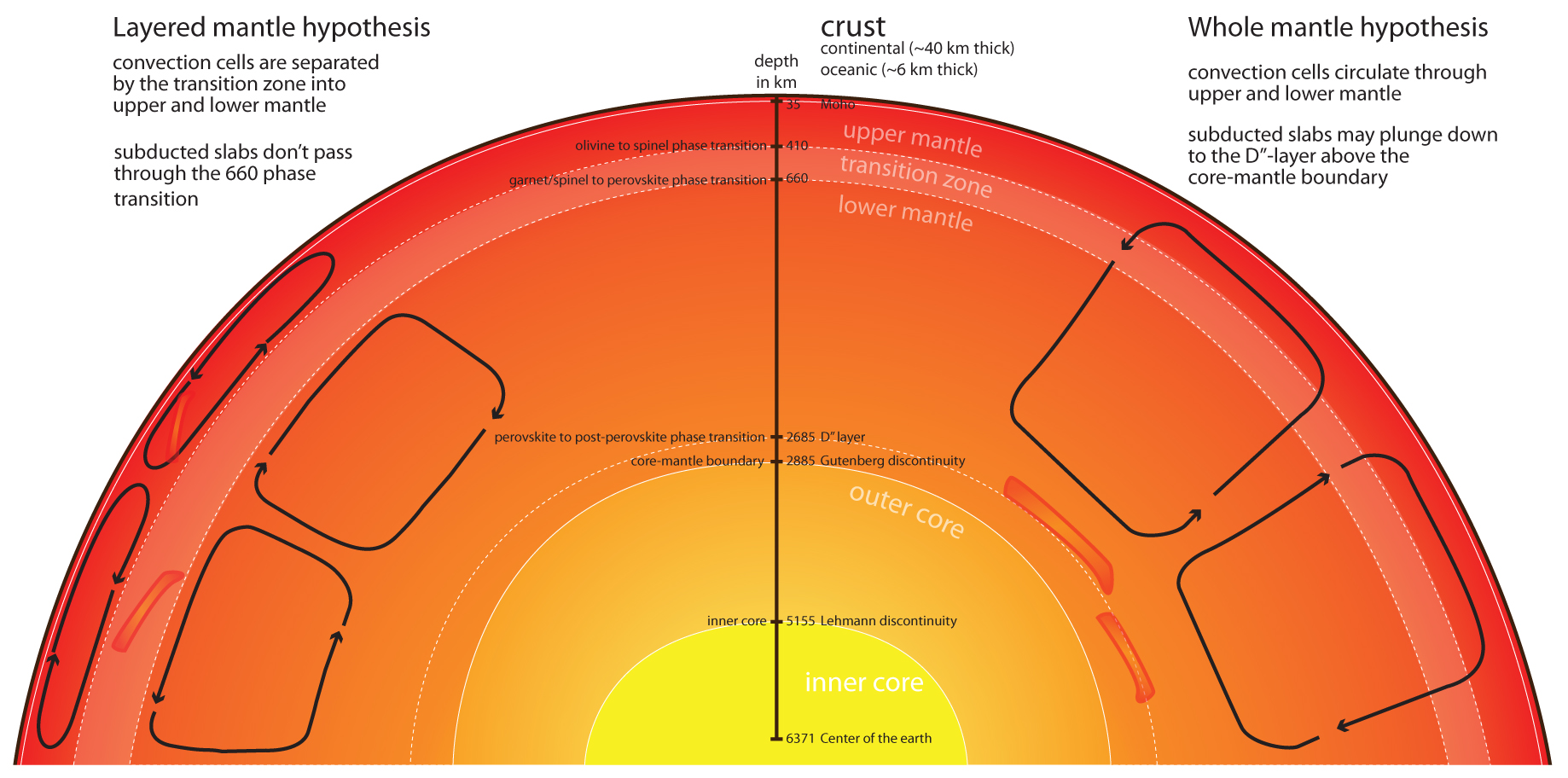

20세기 후반, 지구물리학계에서는 맨틀 대류가 "층상"인지 "전체"인지에 대한 논쟁이 있었다.[12][13] 지진 단층 촬영 등의 연구 결과는 현재 전(全) 맨틀 대류의 존재를 시사한다. 이 모델에서 차가운 해양 판은 표면에서 핵-맨틀 경계까지 내려가고, 맨틀 플룸은 핵-맨틀 경계에서 표면까지 올라온다.[14]

섭입하는 슬래브가 하부 맨틀로 내려가는 것은 받아들여지고 있지만, 플룸에 대한 논쟁은 맨틀 대류 방식에 중요한 영향을 미치면서 지속되고 있다. 이러한 논쟁은 판 내부 화산 활동이 상부 맨틀에서 발생하는지, 하부 맨틀의 플룸에 의해 발생하는지에 대한 논란과 관련이 있다.[8]

많은 지구화학 연구에서는 판 내부 지역에서 분출된 용암이 중앙 해령 현무암과 조성 면에서 다르다고 주장한다. 특히, 헬륨-3:헬륨-4 비율이 높다. 헬륨-3은 지구에서 자연적으로 생성되지 않고, 대기에서 빠르게 탈출한다. 해양 섬 현무암의 높은 헬륨-3:헬륨-4 비율은 하부 맨틀에서 유래되었음을 시사한다. 그러나 다른 학자들은 지구화학적 차이가 얕은 지각 물질의 포함을 나타낼 수 있다고 지적한다.

3. 1. 층상 대류와 전(全) 맨틀 대류

20세기 후반, 지구물리학계에서는 맨틀 대류가 층상 구조로 일어나는지, 아니면 전체적으로 일어나는지에 대한 큰 논쟁이 있었다.[12][13] 이러한 논쟁은 현재도 진행 중이지만, 지진 단층 촬영, 맨틀 대류의 수치 시뮬레이션, 지구 중력장 연구 결과는 적어도 전(全) 맨틀 대류의 존재를 시사하고 있다. 이 모델에서 차가운 해양 판은 섭입하여 표면에서 핵-맨틀 경계(CMB)까지 내려가고, 맨틀 플룸은 핵-맨틀 경계에서 표면까지 올라온다.[14] 이 모델은 맨틀 전이대를 가로지르는 슬래브 및 플룸과 같은 이상 현상을 보여주는 전 지구 지진 단층 촬영 모델의 결과에 기반하고 있다.

섭입하는 슬래브가 맨틀 전이대를 가로질러 하부 맨틀로 내려가는 것은 널리 받아들여지고 있지만, 플룸의 존재와 연속성에 대한 논쟁은 계속되고 있으며, 이는 맨틀 대류 방식에 중요한 영향을 미친다. 이러한 논쟁은 판 내부 화산 활동이 얕은 상부 맨틀 과정에 의해 발생하는지, 아니면 하부 맨틀에서 나오는 플룸에 의해 발생하는지에 대한 논란과 관련이 있다.[8]

많은 지구화학 연구에서는 판 내부 지역에서 분출된 용암이 얕은 곳에서 생성된 중앙 해령 현무암과 화학 조성 면에서 다르다고 주장한다. 특히, 이 용암은 일반적으로 헬륨-3:헬륨-4 비율이 높다. 원시 핵종인 헬륨-3은 지구에서 자연적으로 생성되지 않으며, 분출될 때 지구 대기에서 빠르게 사라진다. 해양 섬 현무암의 높은 He-3:He-4 비율은 이 현무암이 이전에 중앙 해령 현무암과 같은 방식으로 용융 및 재처리되지 않은 지구의 일부, 즉 하부 맨틀에서 유래되었음을 시사한다. 그러나 다른 학자들은 지구화학적 차이가 얕은 지각 물질의 작은 구성 요소가 포함되었음을 나타낼 수 있다고 지적한다.

3. 2. 섭입대와 플룸

20세기 후반, 지구물리학계에서는 맨틀 대류가 층을 이루는 형태인지, 아니면 전체적으로 일어나는 형태인지에 대한 큰 논쟁이 있었다.[12][13] 이러한 논쟁은 여전히 진행 중이지만, 지진 단층 촬영, 맨틀 대류의 수치 시뮬레이션, 지구 중력장 연구 결과는 현재 적어도 전체 맨틀 대류가 존재한다는 것을 보여주기 시작했다. 이 모델에서 차가운 해양 판이 섭입하여 표면에서 핵-맨틀 경계까지 내려가고, 맨틀 플룸은 핵-맨틀 경계에서 표면까지 올라온다.[14] 이 모델은 맨틀 전이대를 가로지르는 슬래브 및 플룸과 같은 이상 현상을 보여주는 전 지구 지진 단층 촬영 모델의 결과에 기반하고 있다.섭입하는 슬래브가 맨틀 전이대를 거쳐 하부 맨틀로 내려간다는 것은 받아들여지고 있지만, 플룸의 존재와 연속성에 대한 논쟁은 계속되고 있으며, 이는 맨틀 대류 방식에 중요한 영향을 미친다. 이러한 논쟁은 판 내부 화산 활동이 얕은 상부 맨틀에서 발생하는지, 아니면 하부 맨틀에서 올라오는 플룸에 의해 발생하는지에 대한 논란과 관련이 있다.[8]

많은 지구화학 연구에서는 판 내부 지역에서 분출된 용암이 얕은 곳에서 유래된 중앙 해령 현무암과 성분 면에서 다르다고 주장한다. 특히, 이 용암은 헬륨-3:헬륨-4 비율이 높은 경향이 있다. 원시 핵종인 헬륨-3은 지구에서 자연적으로 생성되지 않으며, 분출될 때 지구 대기에서 빠르게 사라진다. 해양 섬 현무암의 높은 He-3:He-4 비율은 중앙 해령 현무암처럼 용융 및 재처리되지 않은 지구의 일부, 즉 하부 맨틀에서 유래했음을 시사한다. 그러나 다른 학자들은 지구화학적 차이가 얕은 지각 물질의 작은 구성 요소가 포함되었음을 나타낼 수 있다고 지적한다.

4. 맨틀 대류의 형태와 강도

지구에서 맨틀 대류는 활발하게 일어나고 있으며, 이는 레일리 수가 약 107 정도로 추정되는 것에서 알 수 있다. 맨틀 대류의 속도는 위치에 따라 다르며, 암권 아래 점성이 낮은 곳에서는 빠르고, 최하부 맨틀에서는 느리다. 대류 순환 주기는 깊이에 따라 다른데, 얕은 곳은 약 5천만 년, 깊은 곳은 최대 2억 년까지 걸릴 수 있다.[18]

현재 맨틀 대류는 아메리카 대륙과 서태평양 아래에서는 하강류가, 중앙 태평양과 아프리카 아래에서는 상승류가 나타나는 형태를 보인다.[19] 이러한 흐름은 판 운동과도 일치하며, 서태평양과 아메리카 대륙 쪽으로 수렴하고 중앙 태평양과 아프리카에서는 멀어지는 발산 운동을 보인다.[20] 아프리카와 태평양 지역에서 지난 2억 5천만 년 동안 지속된 순 발산은 맨틀 흐름 패턴의 안정성을 보여주며,[20] 이는 최하부 맨틀의 대형 저전단 속도 구역의 안정성과도 관련이 있다는 연구 결과가 있다.[21][22][23]

4. 1. 레일리 수와 판 이동

지구 맨틀 내의 레일리 수는 약 107으로 추정되는데, 이는 활발한 대류를 나타낸다. 이 값은 전 맨틀 대류(즉, 지구 표면에서 핵과의 경계까지 확장되는 대류)에 해당한다. 지구 규모에서 이 대류의 표면적 표현은 판 운동이며, 따라서 속도는 연간 몇 cm이다.[15][16][17] 속도는 암권 아래의 점성이 낮은 지역에서 발생하는 소규모 대류의 경우 더 빠를 수 있으며, 점성이 더 큰 최하부 맨틀에서는 더 느릴 수 있다. 단일 얕은 대류 순환은 약 5천만 년이 걸리지만, 더 깊은 대류는 2억 년에 더 가깝게 걸릴 수 있다.[18]현재, 전 맨틀 대류는 오랜 섭입 역사를 가진 아메리카 대륙과 서태평양 아래의 광범위한 하강류와, 동적 지형이 상승류와 일치하는 중앙 태평양과 아프리카 아래의 상승류를 포함하는 것으로 생각된다.[19] 이러한 광범위한 흐름 패턴은 또한 지구 맨틀에서의 대류의 표면적 표현인 판 운동과 일치하며, 현재 서태평양과 아메리카 대륙을 향한 수렴과 중앙 태평양과 아프리카에서 멀어지는 발산을 나타낸다.[20] 지난 2억 5천만 년 동안 아프리카와 태평양에서 순 발산이 지속된 것은 이 일반적인 맨틀 흐름 패턴의 장기적인 안정성을 나타내며[20], 이러한 상승류의 기저를 형성하는 최하부 맨틀의 대형 저전단 속도 구역의 장기적인 안정성을 시사하는 다른 연구와 일치한다.[21][22][23]

4. 2. 대류의 공간적 분포

지구 맨틀 내의 레일리 수는 약 107으로 추정되며, 이는 활발한 대류가 일어나고 있음을 나타낸다. 이 값은 지구 표면에서 핵과의 경계까지 확장되는 전 맨틀 대류에 해당한다. 지구 규모에서 이러한 대류는 판 운동으로 나타나며, 그 속도는 연간 몇 cm이다.[15][16][17] 암권 아래의 점성이 낮은 지역에서는 소규모 대류가 발생하여 속도가 더 빠를 수 있으며, 점성이 더 큰 최하부 맨틀에서는 속도가 더 느릴 수 있다. 단일 얕은 대류 순환은 약 5천만 년이 걸리지만, 더 깊은 대류는 2억 년에 더 가깝게 걸릴 수 있다.[18]현재, 전 맨틀 대류는 오랜 섭입 역사를 가진 아메리카 대륙과 서태평양 아래의 광범위한 하강류와, 동적 지형이 상승류와 일치하는 중앙 태평양과 아프리카 아래의 상승류를 포함하는 것으로 생각된다.[19] 이러한 광범위한 흐름 패턴은 지구 맨틀에서의 대류의 표면적 표현인 판 운동과 일치하며, 현재 서태평양과 아메리카 대륙을 향한 수렴과 중앙 태평양과 아프리카에서 멀어지는 발산을 나타낸다.[20] 지난 2억 5천만 년 동안 아프리카와 태평양에서 순 발산이 지속된 것은 이 일반적인 맨틀 흐름 패턴의 장기적인 안정성을 나타내며[20], 이러한 상승류의 기저를 형성하는 최하부 맨틀의 대형 저전단 속도 구역의 장기적인 안정성을 시사하는 다른 연구와 일치한다.[21][22][23]

5. 맨틀 내 크리프(Creep)

맨틀 대류의 한 현상으로 맨틀 내에서 일어나는 크리프(Creep)는 고체 상태의 맨틀 물질이 매우 느리게 변형되는 현상을 말한다. 이러한 크리프는 하부 맨틀과 상부 맨틀 사이의 온도와 압력 변화에 따라 다양한 방식으로 나타난다.[24]

5. 1. 크리프 메커니즘

하부 맨틀과 상부 맨틀 사이의 온도 및 압력 변화로 인해 다양한 크리프(Creep) 과정이 발생할 수 있다. 전위 크리프는 하부 맨틀에서 주로 나타나고, 확산 크리프는 때때로 상부 맨틀에서 주로 나타난다. 그러나 상부 맨틀과 하부 맨틀 사이에는 크리프 과정의 큰 전이 영역이 있으며, 각 부분 내에서도 크리프 특성은 위치(온도와 압력)에 따라 크게 달라질 수 있다.[24]상부 맨틀은 주로 감람석((Mg,Fe)2SiO4)으로 구성되어 있어 상부 맨틀의 유변학적 특성은 대부분 감람석의 특성을 따른다. 감람석의 강도는 용융 온도에 비례하며, 물과 실리카 함량에 매우 민감하다. 불순물(주로 Ca, Al 및 Na)에 의한 고상선 강하와 압력은 크리프 거동에 영향을 주어 위치에 따른 크리프 메커니즘의 변화를 유발한다. 크리프 거동은 일반적으로 상동 온도 대 응력으로 표시되지만, 맨틀의 경우 응력의 압력 의존성을 살펴보는 것이 더 유용하다. 다음 식은 응력의 압력 의존성을 나타낸다.

:

맨틀의 높은 압력(300–400 km에서 1MPa)을 실험으로 구현하기는 매우 어렵기 때문에, 저압 실험실 데이터는 일반적으로 야금학의 크리프 개념을 적용하여 고압으로 추정한다.[25] 맨틀의 대부분은 상동 온도 0.65–0.75를 가지며, 초당 변형률을 보인다. 맨틀의 응력은 밀도, 중력, 열팽창 계수, 대류를 유발하는 온도 차이, 대류가 발생하는 거리에 따라 다르며, 이 모든 요소가 3MPa~30MPa의 응력을 발생시킨다.

입자 크기가 크기 때문에(낮은 응력에서 수 밀리미터까지), 나바로-헤링(NH) 크리프가 우세할 가능성은 낮으며, 대신 전위 크리프가 주로 나타나는 경향이 있다. 14MPa는 감람석의 0.5Tm에서 확산 크리프가 우세하고, 그 이상에서는 멱법칙 크리프가 우세해지는 응력이다. 따라서 비교적 낮은 온도에서도 확산 크리프가 작용하는 응력은 현실적인 조건에서는 너무 낮다. 멱법칙 크리프 속도는 물 함량이 증가함에 따라 약화(확산 활성화 에너지 감소 및 NH 크리프 속도 증가)되지만, NH는 일반적으로 우세할 만큼 크지 않다. 그럼에도 불구하고, 확산 크리프는 상부 맨틀의 매우 차갑거나 깊은 부분에서 우세할 수 있다.

맨틀의 추가적인 변형은 변태에 의해 향상된 연성으로 설명할 수 있다. 400km 아래에서 감람석은 압력 유도 상전이를 겪으며, 이는 연성 증가로 인해 더 많은 변형을 유발할 수 있다.[25] 멱법칙 크리프의 우세를 뒷받침하는 추가적인 증거는 변형의 결과로 나타나는 선호하는 격자 방향에서 비롯된다. 전위 크리프 하에서는 결정 구조가 더 낮은 응력 방향으로 재배열된다. 확산 크리프 하에서는 이런 현상이 발생하지 않으므로, 샘플에서 선호하는 방향이 관찰되면 전위 크리프가 우세하다는 것을 알 수 있다.[26]

5. 2. 크리프 특성 변화

하부 맨틀과 상부 맨틀 사이의 온도와 압력 변화로 인해 다양한 크리프(Creep) 과정이 발생할 수 있으며, 전위 크리프는 하부 맨틀에서 우세하고, 확산 크리프는 때때로 상부 맨틀에서 우세하다. 그러나 상부 맨틀과 하부 맨틀 사이에는 크리프 과정의 큰 전이 영역이 있으며, 각 부분 내에서도 크리프 특성은 위치(온도와 압력)에 따라 크게 변할 수 있다.[24]상부 맨틀은 주로 감람석((Mg,Fe)2SiO4)으로 구성되어 있기 때문에 상부 맨틀의 유변학적 특성은 대부분 감람석의 특성을 따른다. 감람석의 강도는 용융 온도에 비례하며, 물과 실리카 함량에 매우 민감하다. 불순물(주로 Ca, Al 및 Na)에 의한 고상선 강하와 압력은 크리프 거동에 영향을 미치므로 위치에 따른 크리프 메커니즘의 변화에 기여한다. 맨틀의 높은 압력(300–400 km에서 1MPa)을 시뮬레이션하는 것은 매우 어렵기 때문에, 저압 실험실 데이터는 일반적으로 야금학의 크리프 개념을 적용하여 고압으로 외삽된다.[25]

맨틀의 대부분은 상동 온도 0.65–0.75를 가지며, 초당 변형률을 경험한다. 맨틀의 응력은 밀도, 중력, 열팽창 계수, 대류를 유발하는 온도 차이, 대류가 발생하는 거리에 따라 다르며, 이 모든 요소가 3MPa~30MPa의 응력을 발생시킨다.

입자 크기가 크기 때문에(낮은 응력에서 수 밀리미터까지), 나바로-헤링(NH) 크리프가 우세할 가능성은 낮으며, 대신 전위 크리프가 우세한 경향이 있다. 14MPa는 감람석의 0.5Tm에서 확산 크리프가 우세하고, 그 이상에서는 멱법칙 크리프가 우세해지는 응력이다. 따라서 비교적 낮은 온도에서도 확산 크리프가 작용하는 응력은 현실적인 조건에서는 너무 낮다. 멱법칙 크리프 속도는 물 함량이 증가함에 따라 약화(확산 활성화 에너지 감소 및 NH 크리프 속도 증가)로 인해 증가하지만, NH는 일반적으로 우세할 만큼 크지 않다. 그럼에도 불구하고, 확산 크리프는 상부 맨틀의 매우 차갑거나 깊은 부분에서 우세할 수 있다.

맨틀의 추가적인 변형은 변태(transformation)에 의해 향상된 연성으로 기인할 수 있다. 400 km 아래에서 감람석은 압력 유도 상전이를 겪으며, 이는 연성 증가로 인해 더 많은 변형을 유발할 수 있다.[25] 멱법칙 크리프의 우세를 뒷받침하는 추가적인 증거는 변형의 결과로 나타나는 선호하는 격자 방향에서 비롯된다. 전위 크리프 하에서는 결정 구조가 더 낮은 응력 방향으로 재배열된다. 확산 크리프 하에서는 이런 현상이 발생하지 않으므로, 샘플에서 선호하는 방향이 관찰되면 전위 크리프의 우세에 대한 신뢰성이 높아진다.[26]

6. 다른 천체에서의 맨틀 대류

금성, 화성과 같은 다른 행성이나, 이오, 유로파, 엔셀라두스와 같은 일부 위성에서 느린 대류와 비슷한 과정이 내부에서 발생하거나, 발생했을 가능성이 높다.

참조

[1]

논문

Polarized Plate Tectonics

https://core.ac.uk/d[...]

[2]

웹사이트

Mantle Convection

http://theory.uwinni[...]

Physics Department, University of Winnipeg

2020-02-26

[3]

백과사전

Treatise on Geophysics: Mantle Dynamics

Elsevier Science

[4]

학술지

Mantle convection with a brittle lithosphere: thoughts on the global tectonic styles of the Earth and Venus

[5]

서적

Mantle convection in the earth and planets

Cambridge University Press

[6]

학술지

Stagnant Slab: A Review

http://ir.lib.hirosh[...]

2009-01-01

[7]

서적

Cited work

Cambridge University Press

[8]

서적

Plates vs. Plumes: A Geological Controversy

http://www.wiley.com[...]

Wiley-Blackwell

[9]

서적

Plate tectonics and crustal evolution

https://books.google[...]

Butterworth-Heinemann

[10]

서적

Geodesy and Physics of the Earth

[11]

서적

Plates, plumes, and planetary processes

Geological Society of America

[12]

서적

Geodynamics

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[13]

서적

Cited work

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[14]

학술지

Finite-frequency tomography reveals a variety of plumes in the mantle

http://ntur.lib.ntu.[...]

[15]

웹사이트

Small-scale convection in the upper mantle beneath the Chinese Tian Shan Mountains

http://www.vlab.msi.[...]

[16]

웹사이트

Polar Wandering and Mantle Convection

http://articles.adsa[...]

[17]

웹사이트

IRIS Image Gallery

http://www.iris.edu/[...]

2011-08-29

[18]

웹사이트

Thermal Convection with a Freely Moving Top Boundary

http://physics.nyu.e[...]

[19]

학술지

Dynamic topography, plate driving forces and the African superswell

1998

[20]

학술지

Stability of active mantle upwelling revealed by net characteristics of plate tectonics

http://gfzpublic.gfz[...]

2013

[21]

학술지

Large igneous provinces generated from the margins of the large low-velocity provinces in the deep mantle

2006

[22]

학술지

Earth evolution and dynamics—a tribute to Kevin Burke

http://urn.nb.no/URN[...]

2016

[23]

학술지

Mantle Anchor Structure: An argument for bottom up tectonics

2010

[24]

학술지

Creep Laws for the Mantle of the Earth [and Discussion]

1978-02-14

[25]

학술지

Dependence of creep in olivine on homologous temperature and its implications for flow in the mantle

1987-11-26

[26]

학술지

Rheology of the Upper Mantle: A Synthesis

1993-05-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com