판 구조론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

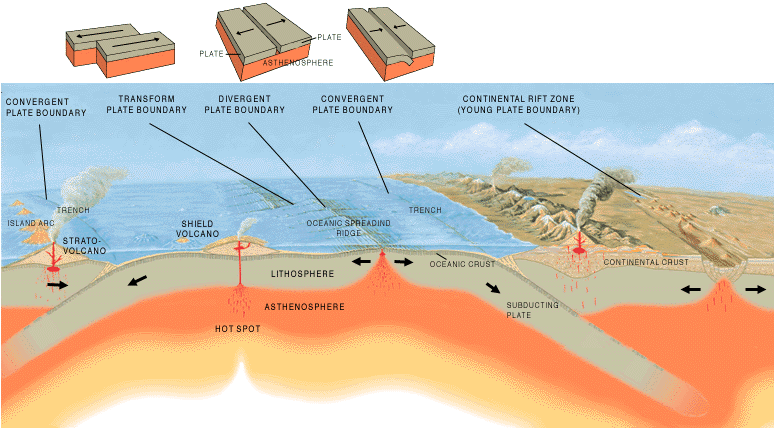

판 구조론은 지구의 지각이 여러 개의 판으로 나뉘어 있으며, 이 판들이 연약권 위에서 움직인다는 이론이다. 1596년에 대서양 해안선의 유사성이 관찰된 이후, 1912년 알프레트 베게너가 대륙 이동설을 제안하며 발전했다. 판은 암석권과 연약권으로 구분되며, 발산, 수렴, 보존 경계를 가지며, 지진, 화산 활동, 산맥 형성 등 다양한 지질 현상을 설명한다. 판의 움직임은 맨틀 대류, 중력, 마찰력 등 다양한 요인에 의해 발생하며, 지구형 행성 중에서는 현재 지구에서만 확인되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지질학 이론 - 지구의 역사

지구의 역사는 약 46억 년 전 태양계 형성부터 시작하여 철 재앙, 달의 생성, 생명 탄생, 판 구조론, 대산소화 사건, 눈덩이 지구, 캄브리아기 대폭발, 공룡 번성, 포유류와 인류의 등장 등을 거치며 현재에 이르는 지구의 주요 사건과 진화를 포괄한다. - 지질학 이론 - 지구의 나이

지구의 나이는 약 45억 4천만 년으로 추정되며, 방사성 연대 측정법, 특히 운석 연대 측정과 초기 지구 광물 분석을 통해 밝혀졌고, 태양계 형성 과정과 연관되어 이해된다. - 지구동역학 - 플룸 구조론

플룸 구조론은 지구 내부 핵-맨틀 경계에서 맨틀 플룸이라는 고온 물질이 상승하여 핫스팟 화산 활동, 대륙 열곡, 범람 현무암 지대 등의 지질 현상을 설명하는 이론으로, 1963년 윌슨에 의해 제안되고 모건에 의해 발전되었으나 플룸의 이동 가능성에 대한 논쟁이 있다. - 지구동역학 - 맨틀 대류설

맨틀 대류설은 지구 내부의 열대류 현상을 설명하는 이론으로, 대륙 이동설의 문제점을 해결하기 위해 제안되었으며, 해양저 확장설, 판 구조론 등으로 발전하는 데 기여했다. - 암석권 - 섭입

섭입은 판 구조론의 핵심 과정으로, 밀도가 높은 지각판이 다른 지각판 아래로 가라앉는 현상이며, 지진, 화산 활동, 조산 운동과 같은 지각 활동과 해구, 화산호 등의 지형적 특징을 형성하고 지구의 지질학적 진화와 자연재해 발생에 영향을 미치는 지구상 유일한 행성 규모의 현상이다. - 암석권 - 지하수

지하수는 지구 물 순환의 중요한 부분으로, 전 세계 민물의 20%를 차지하며, 생활, 농업, 산업 용수로 사용되지만, 과다 양수와 오염으로 고갈 위기에 있어 지속적인 관리가 필요한 담수 자원이다.

| 판 구조론 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 정의 | 지구의 지각과 맨틀 최상부의 단단한 암석층인 암권이 여러 개의 판으로 나뉘어 움직이는 현상 |

| 판 | 암권을 이루는 조각들 |

| 판의 움직임 | 지진, 화산 활동, 산맥 형성 등의 지질학적 현상을 유발 |

| 명칭 | |

| 로마자 표기 | Plate tectonics |

| 어원 | '건축에 관한'이라는 뜻의 그리스어 'tektonikos'에서 유래 |

| 역사 | |

| 초기 개념 | 알프레드 베게너의 대륙 이동설에서 시작 |

| 확립 | 1960년대에 해저 확장설과 함께 현대적인 판 구조론으로 확립 |

| 초기 증거 | 해저 지형, 고지자기학, 지진파 연구 등을 통해 증명 |

| 연구 | 지속적인 연구를 통해 판의 움직임과 내부 메커니즘 규명 중 |

| 주요 개념 | |

| 판의 경계 | 발산형 경계 수렴형 경계 변환 단층 경계 |

| 판의 운동 | 맨틀 대류 능선 밀기 슬랩 당김 |

| 지질 활동 | 지진 화산 활동 조산 운동 |

| 판의 종류 | |

| 대륙판 | 두꺼운 지각으로 이루어진 판 |

| 해양판 | 얇은 지각으로 이루어진 판 |

| 판의 움직임 | |

| 발산형 경계 | 판이 서로 멀어지는 경계, 해령이나 열곡대 형성 |

| 수렴형 경계 | 판이 서로 충돌하는 경계, 섭입대, 조산대 형성 |

| 변환 단층 경계 | 판이 서로 스쳐 지나가는 경계, 단층 형성 |

| 주요 판 | |

| 주요 판 | 태평양판 유라시아판 아프리카판 인도-오스트레일리아판 남극판 북아메리카판 남아메리카판 |

| 소규모 판 | 필리핀해판 카리브판 나스카판 아라비아판 |

| 판 운동의 원동력 | |

| 맨틀 대류 | 맨틀 내부의 온도 차이로 인한 물질 이동 |

| 능선 밀기 | 해령에서 생성된 판이 경사를 따라 밀리는 힘 |

| 슬랩 당김 | 섭입하는 판이 아래로 끌어당기는 힘 |

| 지질학적 영향 | |

| 지진 | 판의 움직임에 의한 지진 발생 |

| 화산 | 판의 경계에서 화산 활동 발생 |

| 산맥 형성 | 판의 충돌로 인한 산맥 형성 |

| 해구 | 섭입대에서 해구 형성 |

| 해저 확장 | 발산형 경계에서 해저 확장 발생 |

| 지구사적 관점 | |

| 판 구조론 시작 시점 | 고원생대 말기나 신원생대 초기로 추정 |

| 지구 진화 | 지구의 진화 과정에서 중요한 역할 |

| 40억 년 전 | 판 구조 운동의 증거 발견 |

| 연구 분야 | |

| 지구물리학 | 판 운동의 메커니즘 연구 |

| 지구화학 | 판의 구성 성분 연구 |

| 지질학 | 판 구조 운동의 역사 연구 |

| 고지자기학 | 과거 판의 운동 방향 연구 |

| 관련 연구 | |

| 지진학 | 지진파를 이용한 판 구조 연구 |

| 화산학 | 화산 활동과 판 구조 관계 연구 |

| 구조지질학 | 지질 구조와 판 구조 관계 연구 |

| 해양지질학 | 해저 지형과 판 구조 관계 연구 |

| 기타 | |

| 주요 연구자 | 알프레드 베게너 해리 해스 존 투조 윌슨 |

| 응용 분야 | 지진 예방 화산 활동 예측 광물 자원 탐사 |

2. 이론의 발달

판이 움직인다는 첫 번째 증거는 해저 지각에 남아있는 잔류 지자기의 방향이 시대에 따라 변화한다는 발견에서 나왔다. 1956년에 타즈마니아에서 있었던 심포지엄에서 이 사실이 처음으로 발표되었다. 최초에는 지구가 팽창하고 있다는 방향으로 생각되었으나[119], 곧 해령에서 생긴 암석이 해구에서 지구 속으로 소멸함을 알게 되어 지구가 팽창한다는 부분이 수정되었다. 이로써 알프레드 베게너의 이론이 과학계에서 전반적으로 받아들여지게 되었다. 뒤이은 해리 헤스와 론 매이슨에 의한 해저 확장과 지자기 역전 사이의 관계에 대한 연구[120][121][122][123]는 해령에서 암석이 형성되는 기작을 정확하게 설명하였다.

해령 양쪽에 평행하고 대칭을 이루는 무늬가 발견되자 판 구조론은 짧은 시간 안에 널리 받아들여지게 되었다. 동시기에 있었던 삽입대에 대한 지진파 영상화 기술의 발전과 다른 지질학적인 증거들을 통해서 판 구조론은 뒷받침되었고, 곧 엄청난 설명력과 예측력을 지닌 이론이라는 것이 입증되었다.

심해저 평원에 대한 연구는 판 구조론 발전에 중요한 역할을 했다. 1960년대에 들어 해양 지질학이 빠른 속도로 발전하기 시작했다. 때맞춰 판 구조론은 1960년대 후반에 발전하면서 지구과학 분야의 모든 과학자들이 이 학설을 받아들였다. 판 구조론은 지구과학계에 혁명을 가져왔고, 거의 대부분 분야의 지질학적 현상을 설명할 수 있었다. 뿐만 아니라 고지리학과 고생물학에도 영향을 주었다.

지구의 외각층은 지권과 연약권으로 나뉜다. 이 구분은 물리적 성질의 차이와 열전달 방식의 차이에 기반한다. 지권은 더 차갑고 더 단단하며, 연약권은 더 뜨겁고 더 쉽게 흐른다. 열전달 측면에서 지권은 전도를 통해 열을 잃는 반면, 연약권은 대류를 통해서도 열을 전달하며 거의 단열적인 온도 기울기를 갖는다. 이 구분은 이들 동일한 층을 맨틀(연약권과 지권의 맨틀 부분 모두를 포함)과 지각으로 나누는 ''화학적'' 세분화와 혼동해서는 안 된다. 주어진 맨틀 조각은 온도와 압력에 따라 지권 또는 연약권의 일부가 될 수 있다.

판 구조론의 핵심 원리는 지권이 분리되고 구별되는 판으로 존재하며, 유체와 같은 고체인 연약권 위에 떠 있다는 것이다. 판의 이동 속도는 대서양 중앙 해령에서 에서 (손톱이 자라는 속도와 거의 같다)에서부터 나스카 판의 약 160mm/year(머리카락이 자라는 속도와 거의 같다)까지 다양하다.

판 지권은 하나 또는 두 가지 유형의 지각 물질 위에 놓인 지권 맨틀로 구성된다. 즉, 해양 지각(옛 문헌에서는 사이마(규소와 마그네슘에서 유래))와 대륙 지각(''사이알''(규소와 알루미늄에서 유래))이다. 해양 지각과 대륙 지각의 구분은 형성 방식에 기반한다. 해양 지각은 해저 확장 중앙부에서 형성된다. 대륙 지각은 호상 화산 작용과 판 구조 과정을 통한 부가에 의해 형성된다. 해양 지각은 규소가 적고 더 무거운 원소가 대륙 지각보다 더 많기 때문에 대륙 지각보다 밀도가 높다. 이러한 밀도 차이로 인해 해양 지각은 일반적으로 해수면 아래에 있고, 대륙 지각은 부력에 의해 해수면 위로 솟아 있다.

평균적인 해양 지권의 두께는 일반적으로 100km이다. 두께는 나이에 따라 달라진다. 시간이 지남에 따라 아래에서 열을 전도하고 우주로 방사적으로 열을 방출하여 냉각된다. 아래에 있는 인접한 맨틀은 이 과정에 의해 냉각되고 그 바닥에 추가된다. 해령에서 형성되어 바깥쪽으로 퍼지기 때문에 두께는 형성된 해령으로부터의 거리의 함수가 된다. 해양 지권이 섭입되기 전에 이동해야 하는 일반적인 거리의 경우, 두께는 해령에서 약 6km에서 섭입대에서는 100km보다 더 두꺼워진다. 더 짧거나 더 긴 거리의 경우, 섭입대, 따라서 평균 두께도 각각 더 작거나 더 커진다. 대륙 지권은 일반적으로 약 200km 두께이지만, 분지, 산맥, 대륙의 안정된 크래톤 내부 사이에서 상당히 다르다.

두 개의 판이 만나는 곳을 ''판 경계''라고 한다. 판 경계는 지진과 같은 지질학적 사건과 산맥, 화산, 해령, 해구와 같은 지형 특징이 발생하는 곳이다. 세계의 활화산 대부분은 판 경계를 따라 분포하며, 태평양판의 불의 고리가 가장 활동적이고 널리 알려져 있다. 일부 화산은 판의 내부에 존재하며, 이는 내부 판 변형과 맨틀 플룸에 다양하게 기인한다.

판은 대륙 지각 또는 해양 지각, 또는 둘 다 포함할 수 있다. 예를 들어, 아프리카 판은 아프리카 대륙과 대서양 및 인도양 해저의 일부를 포함한다.

오피올라이트로 알려진 일부 해양 지각은 파괴적인 판 경계에서 대륙 지각 아래로 섭입되지 못했다. 대신 이러한 해양 지각 조각은 위로 밀려 올라와 대륙 지각 내에 보존되었다.

2. 1. 초기 가설 및 관측

1596년에 대서양 양쪽 해안선이 비슷하여 한때는 서로 붙어 있었을 것이라는 추측이 있었다.[110] 19세기 말에서 20세기 초반까지 지질학자들은 지구 표면의 주요 형태들이 고정되어 있다고 생각했으며, 조산대 형성은 지각의 수직 방향 운동인 지향사 이론으로 설명했다. 20세기 초에는 이러한 겉보기 상의 상보성을 설명하기 위한 여러 이론이 제시되었지만, 지구가 고체라는 이유로 대부분 설득력이 부족했다.[116]1895년 이전에는 지구 표면의 흑체 복사를 가정한 냉각 속도 계산을 통해 지구의 나이를 추정했다.[111] 그러나 그해 방사성 원소와 그에 따른 열복사가 발견되면서 지구 나이 계산 방법에 대한 재논의가 시작되었다.[112] 이전 계산 방법으로는 지구가 작열 상태에서 시작하더라도 수천만 년 안에 현재 온도로 내려갔다. 새로운 열원을 도입하면서 과학자들은 지구의 나이가 이전에 생각했던 것보다 훨씬 오래되었고, 핵은 아직도 액체 상태로 남아있을 만큼 충분히 뜨거울 수 있다는 것을 알게 되었다.

판 구조론은 알프레드 베게너가 1912년에 발표한 대륙 이동설에서 발전했다.[113] 그는 1915년에 발표한 저서 《대륙과 해양의 기원》에서 자신의 이론을 더욱 확장했다. 베게너는 지구의 대륙이 한때 하나의 큰 대륙이었다가 찢어졌다고 제안했다. 그는 대륙이 빙산처럼 핵에 붙어 있지 않고, 밀도가 낮은 화강암질로 되어 있어 밀도가 높은 현무암질 해양 지각 위를 떠다닐 수 있다고 주장했다.[114][115] 그는 대륙 이동의 원동력을 태양과 달의 조석력이라고 설명했지만, 실제로 태양과 달의 조석력은 대륙을 움직이기에는 너무 미약했다. 그래서 그의 제안은 자세한 증거와 대륙 이동을 설명할 수 있는 충분한 원동력이 제시되지 않아 널리 받아들여지지 못했다. 지구가 고체 지각과 액체 상태의 핵을 가질 수는 있지만, 지각 일부가 움직일 수 있는 방법은 없어 보였다. 이후 영국의 지질학자 아서 홈즈는 판의 경계가 바다 밑에 있을 수 있다고 제안하여 베게너의 이론을 뒷받침했다. 그리고 1928년에는 대륙 이동의 원동력으로 맨틀 안에서의 대류를 제시했다.[116][117][118]

1912년에 독일의 알프레트 베게너가 제창한 대륙 이동설은 옛날 지구상에는 판게아 대륙이라고 불리는 하나의 초대륙만이 존재했고, 이것이 중생대 말부터 분리·이동하여 현재와 같은 대륙의 분포가 되었다고 하는 것이다. 그 증거로 대서양을 사이에 둔 북아메리카 대륙·남아메리카 대륙과 유럽·아프리카 대륙의 해안선이 유사하고, 양안에서 발굴된 고생물의 화석도 일치하는 것 등으로부터, 원래 하나의 대륙이었다는 가설이었다.[90] 그때까지 고생물학의 정설은 고생대까지 아프리카 대륙과 남아메리카 대륙 사이에는 좁은 육지가 존재했다고 하는 육교설이었지만, 베게너는 아이소스타시 이론으로 이를 부정했다.[91]

고생물과 지질, 빙하 분포 등 다양한 증거가 있었던 대륙 이동설이지만, 당시 사람들에게는 대륙이 움직인다는 것 자체가 생각할 수 없는 일이었고, 더욱이 베게너의 대륙 이동설에서는 대륙이 이동하는 원동력을 지구의 자전에 의한 원심력과 조석력에 구하고, 그 결과, 적도 방향과 서쪽으로 움직이는 것으로 했지만,[92] 이 설명에는 무리가 있었기 때문에 격렬한 공격을 받았고, 베게너가 생존하는 동안에는 주목받는 설이 아니었다.[93]

2. 2. 핵심 이론의 등장

1912년 독일의 알프레트 베게너가 대륙 이동설을 제창했다. 이는 과거 지구에 판게아 대륙이라는 하나의 초대륙만 존재했고, 중생대 말부터 분리·이동하여 현재와 같은 대륙 분포가 되었다는 가설이다. 베게너는 대서양 양쪽 북아메리카 대륙·남아메리카 대륙과 유럽·아프리카 대륙 해안선의 유사성, 양쪽에서 발견된 고생물 화석의 일치 등을 증거로 제시했다.[90] 당시 고생물학의 정설은 고생대까지 아프리카와 남아메리카 대륙 사이에 좁은 육지가 존재했다는 육교설이었으나, 베게너는 아이소스타시 이론으로 이를 부정했다.[91]대륙 이동설은 고생물, 지질, 빙하 분포 등 다양한 증거를 제시했지만, 당시 사람들에게 대륙 이동은 상상하기 어려운 일이었다. 베게너는 대륙 이동의 원동력을 지구 자전에 의한 원심력과 조석력으로 설명하고, 그 결과 적도 방향과 서쪽으로 움직인다고 주장했지만,[92] 이 설명에는 무리가 있어 격렬한 비판을 받았다. 베게너 생전에는 주목받지 못했다.[93]

알렉산더 뒤 토아나 아서 홈즈처럼 대륙 이동설을 지지하는 학자도 소수 있었는데, 1928년 아서 홈즈는 맨틀 대류설을 발표하여 대륙 이동의 원동력을 지구 내부의 열대류로 설명했다.[94] 1950년대 고지자기학 연구가 진전되면서 각 대륙 암석에 남은 고지자기를 비교하여 자북 이동 궤적을 도출했는데, 대륙마다 궤적이 달랐다. 이는 대륙 이동으로 합리적인 설명이 가능해져 대륙 이동설이 부활했다.[95]

같은 시기 해양저 연구가 진전되면서 1961년부터 1962년에 걸쳐 해리 해먼드 헤스와 로버트 디츠가 해저 확장설을 주장하며, 해양 지각은 해령에서 생성되어 해구에서 소멸한다고 주장했다.[96] 해령 주변 지자기 조사에서 수만 년마다 발생하는 지자기 역전 현상이 해령 좌우 대칭으로 기록된 것이 알려졌는데, 1963년 프레데릭 바인과 드러먼드 매슈스가 테이프 레코더 모델로 이론화하여,[97] 해령을 중심으로 지각이 새로 생성된다는 증거로 여겨졌다.[98] 1965년 투조 윌슨이 변환 단층 개념을 제창했다.[99]

이러한 이론들을 바탕으로 지진 발생이 해령, 해구, 변환 단층에 한정되고, 지진이 거의 없는 안정된 부분을 둘러싸듯 지진 발생 지역이 존재한다는 것이 밝혀졌다. 이 안정된 암반은 플레이트(판)라고 불리며, 각각 이동한다는 것이 발견되면서, 투조 윌슨, 댄 맥켄지, 윌리엄 제이슨 모건, 그자비에 르 피숑 등 여러 학자에 의해 1968년 판 구조론이 완성되었다.[100][101]

판 구조론은 서구에서 빠르게 보급되어 1970년까지 대체로 받아들여져 지구과학에 패러다임 전환을 일으켰다. 동구는 북미나 서유럽 등 서구 중심의 이론 구성을 제국주의적 사상으로 받아들여 소련 붕괴까지 받아들이지 않았다. 일본에서는 1973년부터 고등학교 지구과학 교과서에 판 구조론이 도입되었고,[102] 같은 해 고마쓰 사쿄의 베스트셀러 『일본침몰』에 판 구조론이 사용되어 일반 사회에 보급되었다.[103] 일본 지질학계는 마르크스주의 사상, 소련의 지향사 조산론 경도 등으로 젬멜바이스 반사와 같은 반응을 보여 일반 사회 보급 후 10년 이상 걸려 학회에서 받아들여졌다.[104]

2. 3. 대한민국 관점

대한민국은 여러 판의 경계에 위치하여 지진과 화산 활동의 영향을 직접적으로 받는 지역이다. 특히 일본 열도의 형성과 관련된 판의 섭입은 한반도의 지질학적 환경에 큰 영향을 미치고 있다. 독도와 동해의 해저 지형은 해저 확장과 관련된 지질학적 증거를 보여주는 중요한 연구 대상이다.3. 핵심 원리

지구의 암석권은 여러 개의 판으로 나뉘어 있으며, 이 판들은 연약권 위를 떠다니며 움직인다. 판의 경계에서는 지진, 화산 활동, 산맥 형성 등 다양한 지질 현상이 발생한다. 판은 해양 지각과 대륙 지각을 모두 포함할 수 있으며, 밀도 차이에 따라 섭입, 충돌 등의 현상이 발생한다.

판 구조론의 핵심 원리는 암석권이 서로 구분되는 몇 개의 판으로 나뉘어 있고, 이것이 유체와 비슷하게 행동하는 연약권 위를 떠다닌다는 것이다. 판들은 맨틀의 대류와 자신의 무게 등 여러 요인에 의해 움직이며, 그 속도는 대서양 중앙 해령에서 에서 (손톱이 자라는 속도)에서 나스카 판의 160mm/year(머리카락이 자라는 속도)까지 다양하다.[63]

판의 경계는 두 개의 판이 만나는 곳으로, 지진과 같은 지질학적 사건과 산맥, 화산, 해령, 해구와 같은 지형이 나타난다. 세계의 활화산 대부분은 판 경계를 따라 분포하며, 태평양판의 불의 고리가 가장 활발하다.

플레이트는 열 개 이상의 조각으로 나뉘어 있으며, 각각 연간 수 센티미터의 속도로 움직인다. 대형 플레이트로는 유라시아 플레이트, 북아메리카 플레이트, 태평양 플레이트, 인도-오스트레일리아 플레이트, 아프리카 플레이트, 남아메리카 플레이트, 남극 플레이트 등이 있다. 이 외에도 아라비아 플레이트, 후안데푸카 플레이트, 코코스 플레이트, 카리브 플레이트, 나스카 플레이트, 필리핀해 플레이트, 스코샤 플레이트 등 소규모 플레이트도 존재한다.

플레이트는 해령에서 생성되어 해구로 이동한다. 대륙은 플레이트의 움직임에 따라 이합집산을 반복하며, 초대륙이 출현하기도 한다. 튜조 윌슨은 이러한 대륙의 이합집산이 약 3억 년마다 하나의 사이클을 이룬다는 윌슨 사이클을 제창했다.[57]

플레이트 이동의 원인에 대해서는 플레이트가 자신의 무게로 해구에 가라앉는다는 설과, 맨틀의 움직임에 맞춰 플레이트도 움직인다는 설이 있다. 과거에는 전자가 유력했지만,[58] 2014년 일본 해양연구개발기구의 조사에서 홋카이도 남동쪽 해역에서 맨틀의 움직임에 따라 지각이 움직인 흔적이 발견되어 후자도 유력한 근거를 얻었다.[59]

플레이트는 새로 생성되기도 하고, 오래된 플레이트는 해구 아래로 가라앉아 소멸하기도 한다. 과거 북서 태평양에 존재했던 이자나기 플레이트는 약 2500만 년 전에 소멸했다.[59]

3. 1. 암석권과 연약권

지구 내부는 화학적 조성에 따라 핵, 맨틀, 지각으로 나뉘지만, 역학적 성질에 따라서는 암석권과 연약권으로 구분된다. 암석권은 차갑고 단단한 반면, 연약권은 뜨겁고 유동성이 있어 판들이 서로 다른 방향으로 움직일 수 있게 한다.[52]하나의 판은 대륙 지각과 해양 지각을 모두 포함할 수 있으며, 판의 경계에서는 지진, 산맥, 화산, 해구와 같은 지질학적 현상이나 지형이 자주 발생한다. 세계에서 가장 활발한 화산 활동은 판의 경계, 특히 태평양 주변의 환태평양 조산대에서 일어난다.

해양 지각과 대륙 지각은 구성 물질의 밀도 차이로 구분된다. 해양 지각은 고철질 원소가 많아 밀도가 높고, 대륙 지각은 규장질 원소가 많아 밀도가 낮다. 이 때문에 해양 지각은 주로 해수면 아래에, 대륙 지각은 해수면 위에 위치하게 된다.

3. 2. 판의 구성

판은 암석권으로 구성되며, 해양 지각과 대륙 지각, 그리고 맨틀의 최상부 부분을 포함한다.[6] 해양 지각과 대륙 지각은 형성 방식에서 차이를 보인다. 해양 지각은 해저 확장 중앙부에서 만들어지는 반면, 대륙 지각은 호상 화산 작용과 판 구조 과정을 통해 부가되어 형성된다. 해양 지각은 규소가 적고 더 무거운 원소들을 대륙 지각보다 많이 포함하고 있어 밀도가 더 높다.[6] 이러한 밀도 차이 때문에 해양 지각은 대부분 해수면 아래에 위치하고, 대륙 지각은 부력에 의해 해수면 위로 솟아오르게 된다.해양 지권의 두께는 평균적으로 100km 정도이다. 시간이 흐르면서 아래로부터 열을 전도받고 우주로 복사열을 방출하여 냉각된다. 이 과정에서 아래에 인접한 맨틀이 냉각되어 해양 지권의 바닥에 추가된다. 해령에서 생성되어 바깥쪽으로 퍼져나가기 때문에, 해양 지권의 두께는 해령으로부터의 거리에 따라 달라진다. 대륙 지권은 평균 200km 정도의 두께를 가지지만, 분지, 산맥, 대륙의 안정된 크래톤 내부 등 위치에 따라 두께가 크게 달라진다.

4. 판 경계의 종류

판의 경계는 판의 상대적인 움직임에 따라 발산형, 수렴형, 보존형의 세 종류로 구분된다. 각 경계마다 특징적인 현상을 표면에서 볼 수 있다.[7][8]

- 발산 경계(생성 경계 또는 확장 경계): 두 판이 서로 멀어지는 곳이다. 대서양 중앙 해령, 동태평양 해팽과 같은 중앙 해령과 동아프리카 지구대, 바이칼 열곡, 서남극 열곡, 리오그란데 열곡과 같은 단층 활동 지역이 대표적이다.

- 수렴 경계(소멸 경계 또는 활동적 대륙붕): 두 판이 서로 모이는 곳으로, 섭입 작용이 일어나거나 조산대가 형성된다. 해구는 판이 소멸되는 지역에 만들어지며, 섭입하는 판에 포함된 물은 화산 활동을 일으킨다. 안데스 산맥, 일본 호상 열도 등이 그 예이다.

- 보존 경계(변환 경계 또는 주향 이동 경계): 두 판이 서로 스쳐 지나가는 곳으로, 변환 단층이 발생한다. 두 판의 상대적인 움직임은 우수향 또는 좌수향이다. 샌 안드레아스 단층이 대표적인 예이다.

판의 경계선끼리 만나는 곳을 삼중합점(Triple junction)이라고 하며, 이곳에서는 모이는 판 경계의 종류에 따라 복잡한 현상이 벌어진다.[29]

4. 1. 발산형 경계

두 판이 서로 멀어지는 곳에 생기는 경계이다. 대서양 중앙 해령이나 동태평양 해팽과 같이 해령을 중심으로 발산하는 형태를 보이는 해양판의 발산경계와, 동아프리카 지구대와 같이 대륙판이 갈라지는 형태의 대륙판 발산경계가 있다.[69]

해령은 해양저에서 상당히 융기된 지형으로, 열린 틈에는 지하에서 현무암질 마그마가 공급되어 새로운 지각이 생성된다.[64] 해령의 확장 속도는 각각 다르며, 확장 속도가 느린 해령의 중심부는 깊은 계곡을 이루고 있다.[65] 아이슬란드는 대서양 중앙 해령이 해수면 위로 드러난 부분이며, 활발한 화산 활동이 일어나고 있다.[67]

해령의 축은 연속적인 곡선을 이룰 수 없기 때문에 짧은 평행한 조각들이 거기에 수직인 변환단층을 통해서 연결되어있는 형태를 보인다. 바다에서 나는 천발지진들은 해령의 축이나 이런 변환단층에서 일어나게 된다. 해양판이 발산함에 따라 예전에 변환단층이었던 곳이 해령 축 너머로 이동하게 되면 더 이상 활동하지 않고 단지 예전의 불연속적인 흔적만 남게 되는데, 이를 파쇄대라고 한다. 해령에서 멀어지는 해양판은 열전도를 통하여 온도가 낮아지고, 밀도는 상대적으로 높아진다. 지각 평형설에 따르면 밀도가 높은 지각은 얇아도 되므로 그 표면은 상대적으로 낮은 곳에 위치하게 되고, 따라서 바다의 깊이는 깊어진다. 해저확장이 밝혀지게 된 핵심 지형이 해령으로, 비행기에 장착된 지자기 탐사 기록을 통해서 해령을 축으로 하여 양쪽의 지자기 역전 기록이 대칭임을 알게 되었다.

동아프리카 지구대는 열점에 의해 아프리카 판이 갈라지고 있는 부분으로 생각된다.[69] 중심부의 깊은 계곡과 주변의 고산맥으로 이루어져 있으며, 대서양 중앙 해령과 지형이 유사하다.[68] 또한, 해령 부근에는 침니라고 불리는 열수 분출공도 많이 발견되고 있다.[66]

4. 2. 수렴형 경계

수렴형 경계는 두 판이 서로 충돌하는 경계로, 섭입형과 충돌형으로 나뉜다. 섭입형 경계에서는 밀도가 높은 해양판이 대륙판 아래로 섭입하면서 해구, 화산호, 호상 열도 등을 형성한다. 충돌형 경계에서는 대륙판끼리 충돌하여 대규모 산맥을 형성한다.

수렴 경계는 충돌하는 두 암석권의 종류에 따라 양상이 달라진다. 해양판과 해양판이 충돌하는 경우, 한 판이 다른 판 아래로 섭입하면서 호상 열도와 해구를 만든다. 일본 열도와 알류샨 열도가 이러한 형태의 좋은 예시이다.[70]

판이 비스듬히 충돌하는 경우에는 섭입과 더불어 주향 이동 단층이 충돌대를 따라 동시에 생기기도 한다.

모든 판의 경계가 쉽게 결정되는 것은 아니다. 어떤 경우 판의 경계는 넓은 폭을 보이기 때문에 과학자들이 형태를 결정하는 데에 어려움을 겪기도 한다. 지중해-알프스 경계가 좋은 예인데, 여기에는 두 개의 큰 대륙판과 몇 개의 작은 판들이 엮여 있다. 또한 대륙판의 경계가 대륙의 경계와 일치하지는 않는다. 북아메리카 판은 북아메리카 대륙뿐만 아니라 극동 시베리아와 동북일본도 포함한다.

4. 2. 1. 섭입형 경계

해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 경계에서는 해구, 화산호, 후배호 분지 등이 형성된다. 밀도가 높은 해양판이 밀도가 낮은 대륙판과 충돌하면, 일반적으로 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다. 이때 해양판 쪽에는 판의 경계를 따라 해구가 나타나고, 대륙판 위에는 해구와 나란한 방향으로 화산들이 줄지어 생긴다. 남아메리카 대륙 서해안에서 나즈카 판이 남아메리카 판 아래로 섭입하는 페루-칠레 해구가 대표적인 예시이다.[70]섭입하는 해양판 위에 있는 맨틀은 녹아 마그마가 되는데, 이는 해양판으로부터 휘발성 물질을 공급받기 때문이다. 해양판이 섭입하면서 온도가 높아져 해양 지각에 포함되어 있던 물을 주성분으로 하는 휘발성 물질들이 빠져나오고, 이것이 맨틀에 공급되면 맨틀의 녹는점이 낮아져 마그마가 생성된다. 이 마그마가 상승하여 지표에 닿으면 화산 활동이 일어나는데, 휘발성 물질 때문에 폭발적인 경우가 많다. 남아메리카 대륙 서해안의 안데스 산맥이 남북으로 길게 뻗어있는 것은 이러한 화산 활동 때문이다. 북아메리카 대륙의 캐스케이드 산맥에서도 비슷한 예를 볼 수 있다.[70]

해양판과 해양판이 충돌하는 경우에는 한 판이 다른 판 아래로 섭입하면서 호상 열도와 해구를 만든다. 호상 열도는 섭입하는 해양 지각의 휘발성 물질로부터 생긴 마그마로 만들어진 화산들로 구성된다. 일본 열도와 알류샨 열도가 이러한 형태의 좋은 예시이다.[70]

바다 쪽 수렴형 경계인 해구와 화산 열도 사이 지역을 전호(fore-arc)라 하고, 침강하는 판 위쪽의 다른 판이 늘어나고 얇아지면서 맨틀이 위로 솟아올라 생기는 것이 배호(back-arc)분지이다.[124]

일본 근해는 북아메리카 플레이트, 태평양 플레이트, 필리핀해 플레이트, 유라시아 플레이트의 경계가 근접해 있어 섭입 운동이 활발하다.[80] 동북일본 동쪽 해중에서는 태평양 플레이트가 북아메리카 플레이트와 충돌하여 일본 해구에 비스듬히 섭입하고 있다. 이때 분리된 물은 주변 암석의 융점을 낮춰 마그마를 발생시키고, 일본해에 의해 호상열도를 형성했다.[72][81] 난카이 해구에서는 필리핀해 플레이트가 유라시아 플레이트 아래로, 이즈·오가사와라 해구에서는 태평양 플레이트가 필리핀해 플레이트 아래로 섭입하고 있다.[75] 이에 따라 이즈·오가사와라·마리아나 호상열도가 형성되었다.[82]

4. 2. 2. 충돌형 경계

대륙판끼리 충돌하는 경우에는 둘 다 비중이 가볍기 때문에 섭입이 발생하지 않고, 경계가 계속해서 융기하기 때문에 큰 산맥이 형성된다.[84] 현재 가장 활발하고 대규모의 대륙 충돌이 일어나고 있는 곳은 히말라야이다. 원래 남극 대륙과 함께였던 인도 플레이트가 분리·북상하여, 약 4,500만 년 전에 유라시아 플레이트와 충돌하여, 그대로 천천히 북상을 계속하고 있다. 대륙판끼리의 충돌이기 때문에, 일본 근해와 같은 일방적인 섭입은 발생하지 않고, 인도 플레이트가 유라시아 플레이트 아래로 부분적으로 파고들면서 밀어 올리고 있다. 그 결과, 양 대륙간의 퇴적물 등이 부가체가 되어 융기하여, 8,000m급 고산이 늘어선 히말라야 산맥이나 광대한 티베트 고원이 발달했다.[85]규모는 작지만 충돌 운동이 현재도 진행되고 있는 지역으로는 뉴질랜드(남섬)나 타이완이 있다. 이들은 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 산지이며, 타이완의 융기 속도는 해안선에서도 연간 5mm를 넘는다.

일본에서는 히다 산맥이나 다나자와 산지가 충돌형 조산대이다.[86] 특히, 다나자와 산지는 이즈 반도의 충돌에 의해 생긴 것이며, 이 충돌 과정은 현재도 진행 중이다.[87] 단, 히다 산맥은 활동을 끝마쳤다.

과거 대규모 대륙 충돌의 흔적은 많이 발견되고 있다. 유명한 것으로는 유럽 알프스, 애팔래치아 산맥, 우랄 산맥 등이 있다. 대륙 충돌 과정에는 알려지지 않은 부분이 매우 많이 남아 있다. 그 이유는, 섭입형 경계에서는 심부에서 발생하는 지진의 위치에서 지하의 플레이트 형상을 추정할 수 있는 데 반해, 대륙 충돌대에서는 심부에서 지진이 발생하지 않기 때문이다.

4. 3. 보존형 경계

보존 경계는 두 판이 스치면서 지나쳐 가는 곳에서 생기며, 판의 경계에서는 변환단층이 생긴다. 두 판의 상대적인 움직임은 우수향 또는 좌수향이다. 판 사이의 마찰력 때문에 두 판은 간단히 스쳐 지나가지만은 않는다. 대신에 두 판 사이에 응력이 누적되게 되고, 누적된 힘이 마찰력보다 커지게 되면 변환단층에서는 그동안 축적해 온 잠재 에너지를 지진의 형태로 방출하며 단층을 따라서 움직임이 일어나게 된다.[89]산안드레아스 단층은 보존 경계를 따라 발달한 변환단층의 좋은 예인데, 산안드레아스 단층대는 북미 대륙 서해안을 따라 발달한 복잡한 단층 시스템을 일컫는 말이다. 이곳에서는 태평양판이 북아메리카 판에 대하여 북서쪽으로 일 년에 5cm 정도의 속도로 서로 스쳐 지나가고 있다. 또 다른 변환단층의 예로는 뉴질랜드의 알파인 단층과 터키의 북아나톨리아 단층이 있다. 변환 단층은 해령의 축이 서로 어긋나 있을 때 그 사이를 잇는 부분에서도 발견된다. 캘리포니아 앞바다의 멘도치노 파쇄대는 이러한 변환단층의 연장선에 있다.[88]

4. 4. 삼중합점

판의 경계선끼리 만나는 곳을 삼중합점(Triple junction)이라고 하며, 이곳에서는 모이는 판 경계의 종류에 따라 복잡한 현상이 벌어진다.[29]5. 판 이동의 원동력

판이 움직일 수 있는 이유는 크게 두 가지이다. 첫째, 해양판이 상대적으로 무겁기 때문이다. 둘째, 연약권의 역학적 연성 때문이다. 맨틀에서의 열 방출은 판 구조 운동의 근본적인 에너지원이다. 섭입대에서 가라앉는 해양 지각의 상대적으로 높은 밀도는 판을 움직이는 가장 중요한 원동력으로 여겨진다.[10] 해령에서 처음 생성되는 해양 지각은 아래에 있는 연약권보다 가볍지만, 시간이 지남에 따라 전도에 의해 열을 방출하고 두꺼워지면서 점차 무거워진다. 두꺼워지고 무거워진 암석권은 해구에서 연약권 아래의 맨틀 심부로 가라앉게 되는데, 이것이 판 운동의 대부분의 동력이 된다. 연약권이 약하기 때문에 판이 연약권을 뚫고 섭입대 안으로 들어갈 수 있다.

지진파단층기법은 같은 깊이의 맨틀일지라도 지진파 진행 속도에 불균질성이 있음을 보여준다. 이러한 변이들은 물질, 광물, 열 분포의 불균일 때문이다. 물질의 차이는 암석을 이루는 화학적 구성이 불균일함을, 광물의 불균일성은 광물 구조가 곳에 따라 다름을 의미한다. 열 분포에 따라서는 물질의 팽창과 수축이 지역에 따라 다를 수 있다. 이러한 불균일성은 맨틀이 대류하고 있음을 보여준다.

지구의 외각층은 지권과 연약권으로 나뉜다. 이 구분은 물리적 성질과 열전달 방식의 차이에 기반한다. 지권은 더 차갑고 더 단단하며, 연약권은 더 뜨겁고 더 쉽게 흐른다. 열전달 측면에서 지권은 전도를 통해 열을 잃는 반면, 연약권은 대류를 통해서도 열을 전달하며 거의 단열적인 온도 기울기를 갖는다.

판 구조론의 핵심 원리는 지권이 분리되고 구별되는 판으로 존재하며, 유체와 같은 고체인 연약권 위에 떠 있다는 것이다. 판의 이동 속도는 대서양 중앙 해령에서 10mm/year에서 40mm/year(손톱이 자라는 속도)에서부터 나스카 판의 약 160mm/year(머리카락이 자라는 속도)까지 다양하다.

두 개의 판이 만나는 곳을 ''판 경계''라고 한다. 판 경계는 지진과 같은 지질학적 사건과 산맥, 화산, 해령, 해구와 같은 지형 특징이 발생하는 곳이다. 세계의 활화산 대부분은 판 경계를 따라 분포하며, 태평양판의 불의 고리가 가장 활동적이고 널리 알려져 있다.

판은 그 아래에 있는 연약권의 움직임을 따라 각각 고유한 운동을 한다. 연약권을 포함하는 맨틀은 지속적으로 대류하며, 특정한 장소에서 상승, 이동, 하강한다. 판은 그 움직임을 따라 이동하지만, 판의 경계에서는 조산 운동, 화산, 단층, 지진 등 여러 가지 지각 변동이 발생한다. 판 구조론은 이러한 현상들을 명확하게 설명하였다.[62]

섭입이 판 운동의 가장 강한 원동력이기는 하지만, 유일한 에너지원은 아니다. 북미판이나 유라시아판과 같이 해구가 없는 판들도 움직이기 때문이다. 판 운동의 원동력은 지구과학자들 사이에서 아직 집중적인 연구와 토론의 주제이다.

5. 1. 마찰력

연약권과 암석권 사이의 마찰력은 상부 맨틀의 대류가 연약권에 전달되어 판이 움직이게 하는 힘이다. 맨틀 역학과 관련하여 판 운동에 영향을 미치는 것으로 생각되는 두 가지 주요 메커니즘 중 하나는 대규모 컨벡션 셀을 통한 주 메커니즘이며, 다른 하나는 연약권의 컨벡션 전류와 그 위에 있는 암석권 사이의 마찰에 의해 판 운동이 구동된다는 2차 메커니즘이다.5. 1. 1. 기저견인

상부 맨틀의 대규모 대류는 연약권에 전달되고, 연약권과 암석권 사이의 마찰력에 의해 움직임이 일어난다.[11] 20세기 초반 대부분의 기간 동안, 판구조 운동의 원동력에 대한 주요 이론은 맨틀 상부에서 일어나는 대규모 컨벡션 전류를 상정했으며, 이는 연약권을 통해 전달될 수 있다고 보았다. 이 이론은 1930년대 아서 홈즈와 몇몇 선구자들에 의해 제시되었다.5. 1. 2. 판흡입

밀도 차이로 인해 섭입하는 해양판이 끌어당기는 힘은 판 구조 운동을 일으키는 가장 큰 힘이다.[11] 초기에는 맨틀의 대류가 직접적으로 판을 움직이는 것으로 생각하는 모델도 있었으나, 현재는 연약권이 기저 견인 같은 직접적인 마찰력을 일으킬 수 있을 만큼 강하지 못하다고 생각되고 있다. 근래의 모델들은 해구에서의 흡입 역시 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.VLBI와 GPS 등을 이용한 판 움직임을 관찰하면, 경계에 해구를 가지는 판이 그렇지 않은 판에 비해 월등히 빠른 속도로 이동하고 있음을 알 수 있다. 서태평양에서 해구로 삽입하는 태평양판은 해구에 연해있지 않은 대서양의 해저가 움직이는 속도보다 월등히 빠르다.

삽입이 없는 판의 움직임의 원동력을 설명하는 것은 활발한 연구 주제 중 하나이다.

5. 2. 중력

판이 움직이는 데에는 해양판의 상대적으로 높은 밀도와 연약권의 역학적 연성이라는 두 가지 이유가 있다. 맨틀에서의 열 방출은 판 구조 운동의 근본적인 에너지원이다. 섭입대에서 가라앉는 해양 지각의 상대적으로 높은 밀도는 판을 움직이는 가장 중요한 원동력으로 여겨진다.[11]20세기 초반, 아서 홈즈 등은 맨틀 상부의 대규모 컨벡션 전류가 판 구조 운동의 원동력이라는 이론을 제시했다.[11] 이 이론은 알프레드 베게너의 대륙 이동설을 설명하는 데 기여했지만, 정적인 지구 모델을 상정했기 때문에 오랫동안 논쟁의 대상이었다.

5. 2. 1. 낙차

해령에서 처음 생성되는 해양 지각은 아래에 있는 연약권보다 가볍지만, 시간이 지남에 따라 열을 방출하고 두꺼워지면서 밀도가 높아진다. 이렇게 밀도가 높아진 암석권은 해구에서 연약권 아래의 맨틀 심부로 가라앉게 되는데, 이때 발생하는 표고차, 즉 낙차는 중력에 의해 판이 이동하는 원동력이 된다.[11]5. 2. 2. 슬랩 풀(Slab-pull)

해령에서 생성된 해양 지각은 처음에는 연약권보다 가볍지만, 시간이 지나면서 열을 방출하고 두꺼워져 밀도가 높아진다. 섭입하는 해양판이 끌어당기는 힘은 판 이동의 가장 큰 원동력으로 작용한다.[11] 무거워진 암석권은 해구에서 연약권 아래 맨틀 깊숙이 가라앉게 되며, 이 과정에서 발생하는 '슬랩 풀'은 판 이동의 주된 동력이 된다.[11]하지만 슬랩 풀이 판 이동의 유일한 힘은 아니다. 북미판이나 유라시아판처럼 해구가 없는 판들도 움직이기 때문이다. 따라서 판 이동의 원동력은 지구과학자들 사이에서 여전히 연구와 토론의 대상이다.[11]

지구 내부의 2차원 및 3차원 이미징(탄성파 토모그래피)은 맨틀 전체에 걸쳐 다양한 측방 밀도 분포를 보여준다. 이러한 밀도 변화는 물질, 광물, 열적 요인에 의해 발생하며, 부력으로 인한 맨틀 대류를 일으킨다. 맨틀 대류와 판 이동의 관계는 지구 동력학 연구의 핵심 주제 중 하나이다.

맨틀 역학과 관련하여 판 운동에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로는 연약권의 컨벡션 전류와 암석권 사이의 마찰력, 그리고 해구 섭입대에서 판이 아래로 당겨지는 힘(슬랩 풀) 등이 있다. 슬랩 풀은 맨틀로 들어가는 판에 작용하는 힘이며, 슬랩이 부서지면 점성 맨틀 힘이 슬랩 석션을 통해 판을 구동할 수도 있다.

5. 3. 외력

알프레드 베게너는 판 이동의 원동력으로 달의 조석력을 제안했다. 그러나 해럴드 제프리는 달의 조석력이 판을 움직일 만큼 강하다면 지구 자전을 오래전에 멈추게 했을 것이라고 계산을 통해 반박했다.[11]최근 달의 조석력이 판 이동의 서쪽 방향 성분에 영향을 준다는 연구가 발표되었으나, 조석력과 판 이동의 관계는 여전히 논쟁 중이다.

6. 다른 행성의 판 구조

지구형 행성에서 나타나는 판 구조 운동의 양상은 질량에 달려있다. 지구보다 질량이 큰 암석질 행성이 판 구조 운동을 보이는 것으로 알려져 있다. 지구는 판 구조 운동이 일어날 수 있는 임계 질량을 겨우 넘는 경우로 보이는데, 이는 지각에 풍부하게 분포하는 물의 존재 때문인 것으로 여겨진다.[125] 현재 판 구조 운동이 확인된 행성은 지구가 유일하다.[105] 화성이나 금성과 같은 다른 지구형 행성이나 일부 위성들은 내부가 고온이고 화산 활동이 존재하지만, 판 구조 운동은 확인되지 않았다.[105]

목성의 위성인 유로파에서는 2014년 영상 정밀 조사를 통해 빙각의 섭입대로 생각되는 지형이 발견되어, 판 구조 운동의 가능성이 제기되었다. 유로파의 지각을 구성하는 얼음이 지구에서의 암석과 마찬가지로 움직이며, 내부의 더 고온의 얼음 위에 놓인 지표의 빙각이 섭입을 일으킨다고 추정된다.[109]

6. 1. 금성

금성에서는 판 구조 운동의 흔적을 찾기 어렵다. 과거에 판 구조 운동이 있었는지에 대한 증거는 논쟁의 여지가 있다. 가장 널리 받아들여지는 학설에 따르면, 금성의 암석권은 수억 년에 걸쳐 두꺼워진 다음 짧은 시간 동안 새로운 암석권으로 판갈이된다. 따라서 마지막 격변 이후에 남은 지각으로는 과거의 일을 재구성하기 어려워진다.[125]암석 표면의 방사성 원소 연대 측정 결과가 없는 현재, 금성 표면의 나이는 표면에 분포하는 충돌구의 수를 세어서 추정할 수 있다. 이 방법으로 추론된 금성 표면의 나이는 5억 년에서 7억 5천만 년 사이에 대체로 분포하며 최고치는 12억 년이다. 이 결과로부터 금성 표면은 먼 과거에 최소한 한 번은 행성 전체의 표면이 완전히 새로 형성되는 과정을 겪었고, 그 시기는 충돌구 연대 측정으로 얻은 시기 언저리쯤 되리라는 이론이 받아들여지게 되었다. 하지만 어느 정도 판의 이동이 있었다는 주장도 있다.

금성에 판 구조 운동이 없는 이유 중 하나는 금성의 표면 온도가 너무 높아 충분한 양의 물이 존재할 수 없기 때문이다.[126][127] 지구의 지각에는 물이 스며들어 있어 전단대 발달에 중요한 역할을 한다. 지각에 약한 부분이 있어야 판이 서로 다른 방향으로 이동할 수 있는데, 금성에서는 물이 부족하여 이러한 지각의 연성화가 일어나지 않았기 때문에 판 구조 운동이 나타나지 않았을 수 있다. 하지만 일부 연구자들은 금성에서도 판 구조 활동이 있거나 있었다고 생각한다.[44]

6. 2. 화성

화성은 지구보다 훨씬 작지만, 지표와 지각에 얼음이 존재한다는 증거가 있다. 과거 화성에서 판 구조 운동과 유사한 활동이 있었을 가능성이 제기되었다.[128][129]1990년대에는 화성 지각의 이분법이 판 구조론적 과정에 의해 생성되었다는 주장이 제기되었다. 이후 과학자들은 화성 맨틀 내부의 상승류가 남부 고지대의 지각을 두껍게 하고 타르시스를 형성했거나, 거대한 충돌이 북부 저지대를 파냈기 때문이라는 결론을 내렸다.

마리너 계곡은 판 구조 경계일 수 있다.[45] 1999년 화성 글로벌 서베이어 우주선이 화성의 자기장을 관측한 결과, 이 행성에서 발견된 자기 줄무늬 패턴이 나타났다. 일부 과학자들은 이를 해저 확장과 같은 판 구조론적 과정을 필요로 하는 것으로 해석했다.[46] 그러나 그들의 데이터는 전 지구적 자기장의 극성 반전으로 형성되었는지 확인하는 데 사용되는 "자기 역전 검정"에 실패했다.

화성은 과거에 화산 활동이 활발했지만, 핫스팟에서 이동하지 않고 같은 장소에 용암이 계속 쌓여 올림푸스 산과 같은 거대한 화산들이 생겨났다.[106][107]

6. 3. 갈릴레이 위성

목성의 위성 중 몇몇은 판 구조 활동과 비슷한 변형 흔적을 보이나, 물질이나 각 위성마다의 기작은 지구와는 다른 것으로 보인다.[125] 2014년에는 목성의 위성인 유로파에서 영상 정밀 조사를 통해 빙각의 섭입대로 생각되는 지형이 발견되어, 플레이트 테크토닉스가 존재할 가능성이 있다는 논문이 발표되었다. 이 경우, 유로파의 지각을 구성하는 얼음이 지구에서의 암석과 마찬가지로 움직임을 보이며, 내부의 더 고온의 얼음 위에 놓인 지표의 빙각이 섭입을 일으킨다고 추정된다.[109]6. 4. 타이탄

토성의 가장 큰 위성인 타이탄에서는 호이겐스 탐사선에서 얻은 수치고도정보를 통해 판 구조 활동이 있을 가능성이 보고된 바 있다.[130]참조

[1]

논문

A change in the geodynamics of continental growth 3 billion years ago

[2]

논문

The Hadean crust: evidence from> 4 Ga zircons

[3]

논문

Onset of plate tectonics by the Eoarchean

[4]

논문

Subduction zones

[5]

논문

On the Relative Importance of the Driving Forces of Plate Motion

[6]

서적

Earth Science: The Physical Setting

AMSCO School Publications Inc.

2005

[7]

웹사이트

Plate Tectonics: Plate Boundaries

http://www.platetect[...]

platetectonics.com

2010-06-12

[8]

웹사이트

Understanding plate motions

http://pubs.usgs.gov[...]

United States Geological Survey

2010-06-12

[9]

논문

The Role of H2O in Subduction Zone Magmatism

https://www.research[...]

2016-01-14

[10]

웹사이트

Myths and Legends on Natural Disasters: Making Sense of Our World

http://www.yale.edu/[...]

2008-02-05

[11]

논문

Radioactivity and Earth Movements

http://www.mantleplu[...]

2014-01-15

[12]

웹사이트

Alfred Wegener (1880–1930)

http://www.ucmp.berk[...]

University of California Museum of Paleontology

2010-06-18

[13]

웹사이트

Caltech Researchers Use GPS Data to Model Effects of Tidal Loads on Earth's Surface

http://media.caltech[...]

Caltech

2012-08-15

[14]

백과사전

Treatise on Geophysics: Mantle Dynamics

Elsevier Science

[15]

서적

Introduction to Modeling Convection in Planets and Stars: Magnetic Field, Density Stratification, Rotation

https://books.google[...]

Princeton University Press

[16]

논문

[17]

논문

Kinematics and dynamics of the East Pacific Rise linked to a stable, deep-mantle upwelling

[18]

논문

Revolutionary Science

2016-03-01

[19]

웹사이트

Alfred Wegener (1880–1930): A Geographic Jigsaw Puzzle

http://earthobservat[...]

Earth Observatory, NASA

2007-12-26

[20]

웹사이트

Alfred Wegener (1880–1930): The origin of continents and oceans

http://earthobservat[...]

Earth Observatory, NASA

2007-12-26

[21]

간행물

Thoughts on the motion picture of the Atlantic region

https://www.zobodat.[...]

Vienna

[22]

논문

The theory of undercurrent from the Austrian alpine geologist Otto Ampferer (1875–1947): first conceptual ideas on the way to plate tectonics

https://cdnsciencepu[...]

2019-03-28

[23]

간행물

Otto Ampferer (1875-1947): pioneer in geology, mountaineer, collector and draughtsman

https://www2.uibk.ac[...]

[24]

논문

[25]

논문

[26]

웹사이트

Pioneers of Plate Tectonics

https://www.geolsoc.[...]

2018-03-23

[27]

논문

[28]

논문

[29]

논문

[30]

논문

[31]

논문

[32]

간행물

Mapping the ocean floor—1947 to 1977

Wiley

[33]

논문

A mantle convection perspective on global tectonics

2017

[34]

논문

The generation of plate tectonics from mantle convection

2003

[35]

논문

The dynamic life of an oceanic plate

2019

[36]

논문

The importance of continents, oceans and plate tectonics for the evolution of complex life: implications for finding extraterrestrial civilizations

https://www.nature.c[...]

2024-11-06

[37]

논문

Geology's biggest mystery: when did plate tectonics start to reshape Earth?

https://www.nature.c[...]

2024-08-14

[38]

논문

Hadean geodynamics and the nature of early continental crust

https://linkinghub.e[...]

2021-07-01

[39]

웹사이트

Reconstruction Methods

http://www.geodynami[...]

2010-06-18

[40]

웹사이트

Climate History

http://www.scotese.c[...]

2010-06-18

[41]

논문

New Maps of Global Geological Provinces and Tectonic Plates

2022-01-01

[42]

논문

The new global tectonic map—Analyses and implications

2023-01-01

[43]

웹사이트

Was Venus alive? 'The Signs are Probably There'

http://www.space.com[...]

2008-01-08

[44]

논문

Venus’s atmospheric nitrogen explained by ancient plate tectonics

https://doi.org/10.1[...]

[45]

웹사이트

UCLA scientist discovers plate tectonics on Mars

http://newsroom.ucla[...]

UCLA

2012-08-13

[46]

기타

[47]

논문

Convection scaling and subduction on Earth and super-Earths

[48]

논문

Plate tectonics on super-Earths: Equally or more likely than on Earth

[49]

논문

Geological consequences of super-sized Earths

[50]

논문

Is plate tectonics needed to evolve technological species on exoplanets?

2016-07-01

[51]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[52]

서적

せまりくる「天災」とどう向き合うか

ミネルヴァ書房

2015-12-15

[53]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[54]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[55]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[56]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[57]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[58]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[59]

웹사이트

プレートはなぜ動くのか?~プレート運動の原動力に関する新しい発見~

https://www.jamstec.[...]

独立行政法人海洋研究開発機構

2014-03-31

[60]

웹사이트

オマーン掘削プロジェクト~かつての海洋プレートを掘る!~

https://www.jamstec.[...]

独立行政法人海洋研究開発機構

2017-07-14

[61]

웹사이트

【解説】地球のプレート運動、14.5億年後に終了説

https://natgeo.nikke[...]

ナショナルジオグラフィック日本版

2018-09-03

[62]

서적

石と人間の歴史

中公新書

2010-11-25

[63]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[64]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[65]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[66]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[67]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[68]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[69]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[70]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[71]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[72]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[73]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[74]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[75]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[76]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[77]

서적

せまりくる「天災」とどう向き合うか

ミネルヴァ書房

2015-12-15

[78]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[79]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[80]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[81]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[82]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[83]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[84]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[85]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[86]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[87]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[88]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[89]

서적

図説 地球科学の事典

朝倉書店

2018-04-25

[90]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[91]

서적

地質学の歴史

みすず書房

1997-06-06

[92]

서적

地質学の歴史

みすず書房

1997-06-06

[93]

서적

地質学の歴史

みすず書房

1997-06-06

[94]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[95]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[96]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[97]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[98]

서적

太陽系探検ガイド エクストリームな50の場所

朝倉書店

2012-10-10

[99]

서적

基礎地球科学 第2版

朝倉書店

2010-11-30

[100]

서적

地質学の歴史

みすず書房

1997-06-06

[101]

서적

山はどうしてできるのか ダイナミックな地球科学入門

講談社

2012-01-20

[102]

기타

[103]

웹사이트

映画「日本沈没」と地球科学に関するQ&Aコーナー(減災への取組)

https://www.bousai.g[...]

2020-06-10

[104]

웹사이트

プレートテクトニクスを拒んだ科学者たち

https://gendai.media[...]

週刊現代

2020-05-16

[105]

웹사이트

プレート・テクトニクス

http://www.eps.s.u-t[...]

2020-06-10

[106]

서적

太陽系探検ガイド エクストリームな50の場所

朝倉書店

2012-10-10

[107]

서적

Newton別冊 探査機が明らかにした太陽系のすべて

ニュートンプレス

2006-11-15

[108]

웹사이트

最終回:金星の溶岩が刻んだ6800kmの溝地形 / 内惑星探訪

https://www.isas.jax[...]

2020-06-10

[109]

뉴스

木星の衛星エウロパでも地殻変動か、衛星画像に証拠 研究

https://www.afpbb.co[...]

2014-09-08

[110]

서적

This Dynamic Earth: the Story of Plate Tectonics

http://pubs.usgs.gov[...]

U.S. Geological Survey

1996-02

[111]

논문

On the secular cooling of the earth

1863

[112]

서적

Radioactivity and Geology: An Account of the Influence of Radioactive Energy on Terrestrial History

Archibald Constable

1909

[113]

웹인용

Alfred Wegener (1880-1930): A Geographic Jigsaw Puzzle

http://earthobservat[...]

Earth Observatory, NASA

2007-12-26

[114]

서적

Die Entstehung der Kontinente und Ozeane

http://caliban.mpiz-[...]

Braunschweig

1929

[115]

웹인용

Alfred Wegener (1880-1930): The origin of continents and oceans

http://earthobservat[...]

Earth Observatory, NASA

2007-12-26

[116]

논문

Arthur Holmes and continental drift

http://www.jstor.org[...]

1978-07

[117]

논문

Radioactivity and Earth movements

1928

[118]

서적

Principles of Physical Geology

Wiley

1978

[119]

간행물

The tectonic approach to continental drift

University of Tasmania

1958

[120]

논문

A voice from the past: John Lyman and the plate tectonics story

http://www.tos.org/o[...]

1995

[121]

논문

The Marine Physical Laboratory at Scripps

http://www.tos.org/o[...]

2003

[122]

논문

Magnetic survey off the west coast of the United States between 32°N latitude and 42°N latitude

1961

[123]

논문

Magnetic survey off the west coast of the United States between 40°N latitude and 52°N latitude

1961

[124]

서적

지구 100 EARTH 1 우리가 꼭 알아야 할 놀라운 지구 이야기

청아출판사

2018

[125]

논문

Inevitability of Plate Tectonics on Super-Earths

http://arxiv.org/abs[...]

2007-11

[126]

웹인용

Was Venus alive? 'The Signs are Probably There'

http://www.space.com[...]

Astrobiology Magazine

2004-08-26

[127]

논문

Runaway and moist greenhouse atmospheres and the evolution of Earth and Venus

1988

[128]

논문

Magnetic Lineations in the Ancient Crust of Mars

1999

[129]

논문

Tectonic implications of Mars crustal magnetism

2005

[130]

논문

Topography and geomorphology of the Huygens landing site on Titan

2007

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

우리나라는 대규모 지진에 안전하다?

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com