볼프–레이에별

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

볼프–레이에별은 헬륨, 질소, 탄소, 산소 등 무거운 원소의 강하고 넓은 방출선을 특징으로 하는, 진화 과정에 있는 무거운 별의 한 유형이다. 1867년 샤를 볼프와 조르주 라예에 의해 처음 발견되었으며, 스펙트럼에 나타나는 방출선을 기준으로 WN, WC, WO형으로 분류된다. 이들은 항성풍을 통해 질소, 탄소, 산소 등을 방출하며, 초신성의 원형 후보로 여겨진다. 또한 WNh형, 빗금표 항성, 행성상성운 중심별, 볼프-레이에 은하 등 다양한 형태로 관측되며, 우리 은하와 외부 은하에서 연구가 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 볼프-레이에별 - R136a1

R136a1은 대마젤란은하 타란툴라 성운에 있는 가장 밝고 질량이 큰 별 중 하나로, 태양 질량의 약 197배, 밝기는 805만 배에 달하며 강력한 항성풍으로 질량을 잃고 쌍불안정형 초신성으로 생을 마감할 것으로 추정되는 울프-레이에 별이다. - 볼프-레이에별 - 아치스 성단

아치스 성단은 짙은 먼지로 둘러싸여 가시광선 관측이 어렵지만 엑스선, 적외선, 전파 관측으로 연구되는, 반지름 약 1광년의 젊고 뜨거운 별 약 150개로 이루어진 성단으로, 별들은 밝고 빠른 항성풍을 방출하며 수백만 년 안에 수소를 소모한다. - 항성 진화 - 중성자별

중성자별은 초신성 폭발 후 남은 태양 질량의 1.4배에서 3배 정도 되는 질량을 가진 고밀도 천체로, 주로 중성자로 이루어져 있으며 빠른 자전과 강력한 자기장을 가진 펄서, 마그네타 등 다양한 유형이 존재하고, 쌍성 중성자별의 합병은 중력파와 감마선 폭발을 발생시키며 철보다 무거운 원소 생성에 기여하는 것으로 알려져 있다. - 항성 진화 - 헤르츠스프룽-러셀 도표

헤르츠스프룽-러셀 도표(HR도표)는 항성의 광도와 표면 온도 관계를 나타내는 그래프로, 항성의 분류, 진화 단계, 물리적 특성을 이해하는 데 필수적인 도구이며, 주계열성, 거성, 초거성 등 다양한 항성의 종류와 분포를 보여주며 항성물리학 발전에 기여한다. - 항성의 형태 - 중성자별

중성자별은 초신성 폭발 후 남은 태양 질량의 1.4배에서 3배 정도 되는 질량을 가진 고밀도 천체로, 주로 중성자로 이루어져 있으며 빠른 자전과 강력한 자기장을 가진 펄서, 마그네타 등 다양한 유형이 존재하고, 쌍성 중성자별의 합병은 중력파와 감마선 폭발을 발생시키며 철보다 무거운 원소 생성에 기여하는 것으로 알려져 있다. - 항성의 형태 - 변광성

변광성은 밝기가 주기적으로 변하는 별을 의미하며, 내재적 변광성과 외재적 변광성으로 분류되고, 광도곡선을 통해 분석하며, 우주 거리 측정에도 활용된다.

| 볼프–레이에별 |

|---|

2. 관측 역사

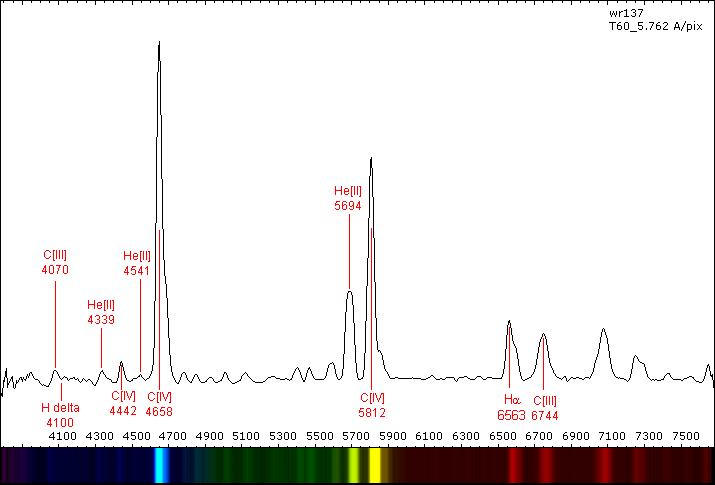

1867년, 파리 천문대의 천문학자 샤를 볼프와 조르주 라예(Georges Rayet)는 푸코 망원경을 사용하여 백조자리에서 WR 134, WR 135, WR 137 세 별을 발견했다.[1][2] 이 별들은 연속스펙트럼 위에 넓은 방출선띠가 나타나는 특이한 천체였다.[2] 대부분의 별은 특정 주파수의 빛을 흡수하는 흡수선이나 흡수대를 보이기 때문이다.

볼프–레이에 별은 스펙트럼에서 나타나는 강하고 넓은 방출선을 바탕으로 분류된다. 헬륨, 질소, 탄소, 규소, 산소의 방출선이 확인되지만, 수소선은 일반적으로 약하거나 나타나지 않는다. 처음의 볼프–레이에 분류 체계는 질소 이온(NIII, NIV, NV)의 방출선이 다른 스펙트럼을 압도하는지, 탄소 이온(CIII, CIV)과 이따금은 산소 이온(OIII~OVI)의 방출선이 다른 스펙트럼을 압도하는지를 두고 각각 WN형과 WC형으로 구분하였다.

이후 수십 년 동안 방출선의 기원은 불분명했다. E.C. 피커링은 특수 상태의 수소에서 방출선이 기원한다는 가설을 제시했고, 이 "피커링 계열"의 선이 발머 계열과 유사한 규칙성을 보인다는 것을 발견했다. 그러나 이후 이 선은 헬륨에서 기원한 것으로 밝혀졌다.[3] 피커링은 또한 볼프-레이에 스펙트럼과 성운의 스펙트럼이 유사하다는 점에 주목하여, 일부 또는 모든 볼프-레이에 별이 행성상 성운의 중심별일 것이라는 결론을 내렸다.[4]

1929년경, 방출선의 폭이 넓은 것은 도플러 선폭증대 때문이라는 추론이 나왔다. 이는 볼프-레이에 별 주변의 기체가 시선 방향으로 300~2400km/s의 속력으로 움직이고 있음을 의미한다. 이러한 추론은 볼프-레이에 별이 지속적으로 기체를 우주 공간으로 방출하여 팽창하는 성운상의 기체 껍질을 형성한다는 결론으로 이어졌다. 기체를 가속하는 힘은 복사압이다.[5] 칼라일 스미스 빌스는 헬륨 외에 탄소, 산소, 질소의 방출선을 발견했다.[7][8] 1938년, 국제천문연맹은 볼프-레이에 별을 질소선이 강한 WN형과 탄소·산소선이 강한 WC형으로 분류했다.[9]

1969년, 강한 OVI 방출선을 가진 일부 행성상성운 중심별들이 OVI형으로 분류되었고,[10] 이후 [WO]형으로 재분류되었다.[11][12][62] 스펙트럼에서 수소선이 나타나는 WN 별은 WNh형으로 분류되어, 수소가 없는 WN 별과 구분되었다.[66]

19세기부터 볼프-레이에별은 특이한 항성 유형으로 명확히 인식되었지만,[75] 그 본질은 20세기 말까지 불분명했다.[76] 1960년대 이전에는 WR성의 분류 자체가 불확실했고, 행성상성운 중심성(CSPN)과 광도가 큰 고전적인 WR성이 유사하여 혼란을 야기했다.[76] 1960년대에 CSPN과 고전 WR성의 구분이 명확해졌고, 별 주위 물질의 기원에 대한 연구가 진행되었다.[77][78] 또한, 질소, 탄소, 산소의 풍부함과 수소 부족이 확인되었으나 그 이유는 불분명했다.[79] 1980년대에는 무거운 OB성이 WR성의 전신이라는 설이 수용되었고,[82] WR성이 초신성의 원형 후보로 제안되기도 했다.[82] 21세기 초에는 중심핵의 수소를 소진한 대질량성이 대기의 상당 부분을 방출하면서 남긴, 헬륨 이상의 핵반응 산물로 된 작고 뜨거운 핵이 WR성이라는 설이 널리 받아들여졌다.[84][85]

3. 분류

최근 연구에서는 주 스펙트럼 분류에 접미사를 추가하여 더 자세한 스펙트럼 특징을 나타낸다.

볼프–레이에 스펙트럼 분류는 항성이 조밀한 성운과 먼지구름, 혹은 짝별을 자주 동반하면서 복잡한 양상을 보인다. 스펙트럼에서 흡수선이 나타나는 경우, 하나 이상의 평범한 짝별을 동반하고 있을 가능성이 높을 때는 보조기호 "+OB"가 쓰이며, 흡수선의 기원이 불분명할 때는 "+abs"가 쓰인다.

### WN형

WN형은 질소 이온(NIII, NIV, NV)의 방출선이 두드러지게 나타나는 유형이다. WN형의 스펙트럼 계열은 WN2~WN9로 세분화되며, 각 하위 유형은 N 463.4 - 464.1 nm 및 531.4 nm, N 347.9 - 348.4 nm 및 405.8 nm, N 460.3 nm, 461.9 nm, 493.3 - 494.4 nm 선의 상대적인 세기를 기준으로 정의된다. 이러한 선들은 헬륨 휘선이 강하고 변동이 심한 파장 영역에서 벗어나 있으며, 선의 세기는 온도와 상관관계가 있다.

WN2~WN5의 별은 "조기형(early), WNE", WN7~WN9의 별은 "만기형(late), WNL"로 나뉜다. WN6은 조기와 만기 모두에 걸쳐 있다. WN형과 Ofpe형의 중간 스펙트럼을 가진 별은 Ofpe/WN9로 분류되어 왔지만, WN10이나 WN11이라는 클래스가 사용되기도 한다.

| 스펙트럼형 | 구 기준 | 개정 후 기준 | 기타 특징 |

|---|---|---|---|

| WN2 | N는 약하거나 없음 | N와 N는 없음 | He가 강하고, He는 없음 |

| WN3 | N ≪ N, N는 약하거나 없음 | HeII/HeI > 10, HeII/CIV > 5 | 특이한 프로파일, 예측 불가능한 N의 세기 |

| WN4 | N ≈ N, N는 약하거나 없음 | 4 < He/HeI < 10, N/N > 2 | C의 존재 |

| WN5 | N ≈ N ≈ N | 1.25 < He/HeI < 8, 0.5 < N/N < 2 | N 또는 C > He |

| WN6 | N ≈ N, N는 약함 | 1.25 < He/HeI < 8, 0.2 < N/N < 0.5 | C ≈ He |

| WN7 | N > N | 0.65 < He/HeI < 1.25 | 약한 I}}, He 프로파일의 He > N, C > He |

| WN8 | N ≫ N | He/HeI < 0.65 | 강한 I}}, He 프로파일의 He ≈ N, C는 약함 |

| WN9 | N > N, N는 없음 | N > N, N는 없음 | I}} |

| WN10 | N 프로파일의 He ≈ N | N ≈ N | 발머선, I}} |

| WN11 | N 프로파일의 He는 약하거나 없음, N의 존재 | N ≈ He, N는 약하거나 없음 | 발머선, I}}, Fe 프로파일의 He의 존재 |

### WC형

WC형은 탄소 이온(CII, CIII, CIV)의 방출선이 두드러지게 나타나는 볼프–레이에 별의 유형이다. 이들은 WC4에서 WC11까지 세분화되며, 각 하위 유형은 특정 탄소 이온 방출선의 상대적 세기를 기준으로 정의된다. 과거에는 WC1에서 WC3까지의 유형도 사용되었다.

WC형의 하위 유형을 구분하는 주요 휘선은 CII영어 (426.7 nm), CIII영어 (569.6 nm), CIII/IV영어 (465.0 nm), CIV영어 (580.1-581.2 nm) 및 OV영어 (및 OIII}}) 혼합체 (557.2-559.8 nm)이다. WC10과 WC11을 포함하는 형태로 계열이 확장되었으며, 하위 클래스는 주로 탄소와 산소의 존재량 변화와 관계없이 전리도에 따라 결정되는 탄소선의 상대적인 세기를 기반으로 정량화되었다.

WC형 스펙트럼은 일반적으로 OVI선이 나타나지 않지만, WO형 스펙트럼은 강한 O{{thinsp영어VI선이 나타난다.

| 스펙트럼형 | 구 기준 | 정량적 기준 | 기타 특징 | |

|---|---|---|---|---|

| 주 | 부 | |||

| WC4 | CIV영어는 강하고, CII영어는 약하며 OV영어는 중간 정도 | CIV영어/CIII영어 > 32 | OV영어/CIII영어 > 2.5 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC5 | CIII영어 ≪ CIV영어, CIII영어 < OV영어 | 12.5 < CIV영어/CIII영어 < 32 | 0.4 < CIII영어/OV영어 < 3 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC6 | CIII영어 ≪ CIV영어, CIII영어 > OV영어 | 4 < CIV영어/CIII영어 < 12.5 | 1 < CIII영어/OV영어 < 5 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC7 | CIII영어 < CIV영어, CIII영어 ≫ OV영어 | 1.25 < CIV영어/CIII영어 < 4 | CIII영어/OV영어 > 1.25 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC8 | CIII영어 > CIV영어, CII영어는 없고, OV영어는 약하거나 없음 | 0.5 < CIV영어/CIII영어 < 1.25 | CIV영어/CII영어 > 10 | HeII영어/HeI영어 > 1.25 |

| WC9 | CIII영어 > CIV영어, CII영어는 있고, OV영어는 약하거나 없음 | 0.2 < CIV영어/CIII영어 < 0.5 | 0.6 < CIV영어/CII영어 < 10 | 0.15 < HeII영어/HeI영어 < 1.25 |

| WC10 | 0.06 < CIV영어/CIII영어 < 0.15 | 0.03 < CIV영어/CII영어 < 0.6 | HeII영어/HeI영어 < 0.15 | |

| WC11 | CIV영어/CIII영어 < 0.06 | CIV영어/CII영어 < 0.03 | HeVI}}/O는 없음 |

### WO형

WO형은 볼프–레이에 별 중에서도 산소 이온(OIV, OV, OVI, OVII, OVIII)의 방출선이 탄소 이온 방출선보다 강하게 나타나는 유형이다. 이 계열은 WO1에서 WO4까지 세분화되며, 각 하위 유형은 특정 산소 이온 방출선의 상대적 세기를 기준으로 정의된다.

WO형 별을 분류하는 데 쓰이는 주 방출선은 580.1nm의 CIV와 340.0nm의 OIV, 557.2~559.8nm의 OV(및 OIII) 혼합체, 381.1~383.4nm의 OVI, 567.0nm의 OVII, 606.8nm의 OVIII이다.

| 스펙트럼형 | 주 | 부 | 기타 특징 |

|---|---|---|---|

| WO1 | O > 12.5 | O/C > 1.5 | O ≥ O |

| WO2 | 4 < O/O < 12.5 | O/C > 1.5 | O ≤ O |

| WO3 | 1.8 < O/O < 4 | 0.1 < O/C < 1.5 | O ≪ O |

| WO4 | 0.5 < O/O < 1.8 | 0.03 < O/C < 0.1 | O ≪ O |

### 빗금표 항성 (Slash stars)

비슷한 온도의 볼프–레이에 항성과 O형 항성을 구분하는 법은 헬륨과 질소와 탄소와 산소의 강한 이온 방출선 유무를 확인하는 것이지만, 두 유형의 중간 성질을 가지거나 분류하기 어려운 사례가 다수 있다. 일례로, 고광도 O형 항성은 그 스펙트럼에서 헬륨과 질소 등의 방출선이 발달할 수 있으며, 일부 WR성은 수소선과 약한 방출선과 심지어는 흡수 요소까지 나타난다. 이러한 항성에는 O3If*/WN6 같은 분광형이 주어지는데, 이를 빗금표 항성(iv/Slash Star}})이라고 한다.

O형 초거성은 헬륨과 질소 방출선이나 어떤 흡수선에 대한 방출 요소가 발달할 수 있다. 이것들은 그 항성의 유형에 분광학적 특수성을 나타내는 접미 보조기호로 알아볼 수 있다.

- f : NIII와 HeII 방출선이 나타나는 경우

- f*: N과 He 방출이 나타나며, NIV가 NIII보다 강한 경우

- f+: N과 He와 함께 SiIV 방출이 나타나는 경우

- 괄호는 HeII 방출선 대신 흡수선이 나타나는 경우, 이를테면 (f)

- 이중 괄호는 HeII 흡수선이 강하고 NIII 방출이 약한 경우, 이를테면 ((f+)).

| 분광형 | 표준 항성 | 기준 |

|---|---|---|

| O2If*/WN5 | Melnick 35 | Niii}}, Nv}} ≥ Niii}} |

| O2.5If*/WN6 | WR 25 | Niv}} > Niii}}, Nv}} < Niii}} |

| O3.5If*/WN7 | Melnick 51 | Niv}} < Niii}}, Nv}} ≪ Niii}} |

### WNh형

WNh형은 스펙트럼에 수소 방출선이 나타나는 WN 별을 지칭한다. 이들은 WN 별과 유사한 스펙트럼을 보이지만, 훨씬 더 무겁고 크며, R136a1이나 NGC 3603-A1과 같이 밝은 별들 중 일부가 이 유형에 속한다.

젊은 WN형 볼프–레이에 별은 전형적인 WN형과 구분하기 위해 WNh형이라는 분류가 사용되는데, 이는 이들 항성이 볼프–레이에 별로서의 성질을 가지면서도, 수소 외층이 존재하는 비교적 젊은 별임을 시사한다. WNha형의 볼프–레이에 별은 젊고 질량이 큰 성단에서 관측되며,"ha"라는 접미사는 수소가 흡수선과 휘선 모두에서 관찰된다는 것을 나타낸다. 표준적인 분광학적인 관점에서 보면 WN형의 중·만기의 특징을 가지고 있지만, 실제로는 헬륨 연소 단계에 있는 전형적인 WN별이 아니라, 비교적 빠른 진화 단계에 있어서 강한 항성풍을 내뿜고 있는 대질량의 O형별이라고 생각된다.

### 행성상성운 중심별

행성상성운 중심성의 분광형을 분류할 때는 기호 끝에 꺾쇠괄호를 표기한다(예를 들어 [WC4]). 이들은 거의 모두 WC 계열이다. 알려진 [WO]성은 탄소 계열의 고온 확장판이다. 소수의 [WN]형과 [WC/WN]형이 존재하기도 하는데, 이들은 상당히 최근에야 발견이 이루어졌다. 이것들의 형성 메커니즘은 아직 불분명하다.

행성상성운 중심성의 온도는 1족 WR성과 비교하였을 때 극단성을 보이는 경향이 있다. 이 계열은 [WC2]형과 [WC3]형이 흔하지만 [WC12]형까지 전개된다. [WC11]형과 [WC12]형은 조기형과 달리 좁은 방출선이 나타나고 HeII와 CIV선이 없다.

### 초신성

특정 초신성은 최대 밝기에 이르기 전에 WR 스펙트럼을 보인다. 이는 그 시점에서 초신성의 물리적인 성질 때문인데, 헬륨이 풍부하면서 고속으로 팽창하는 초신성 분출물은 극단적인 볼프레이에 항성풍과 유사하다. WR 스펙트럼과 유사하게 보이는 모양새는 오래가지 않는다. 재래의 초신성 스펙트럼이 나타나기 전까지는 고차 이온에 의한 스펙트럼이 붕괴하면서 수소와 헬륨의 약한 중성 방출선만 잔존한다. 이러한 분광형에는 "X형"이라는 명칭이 도입되었다. 예를 들면 XWN5(h)식이다.

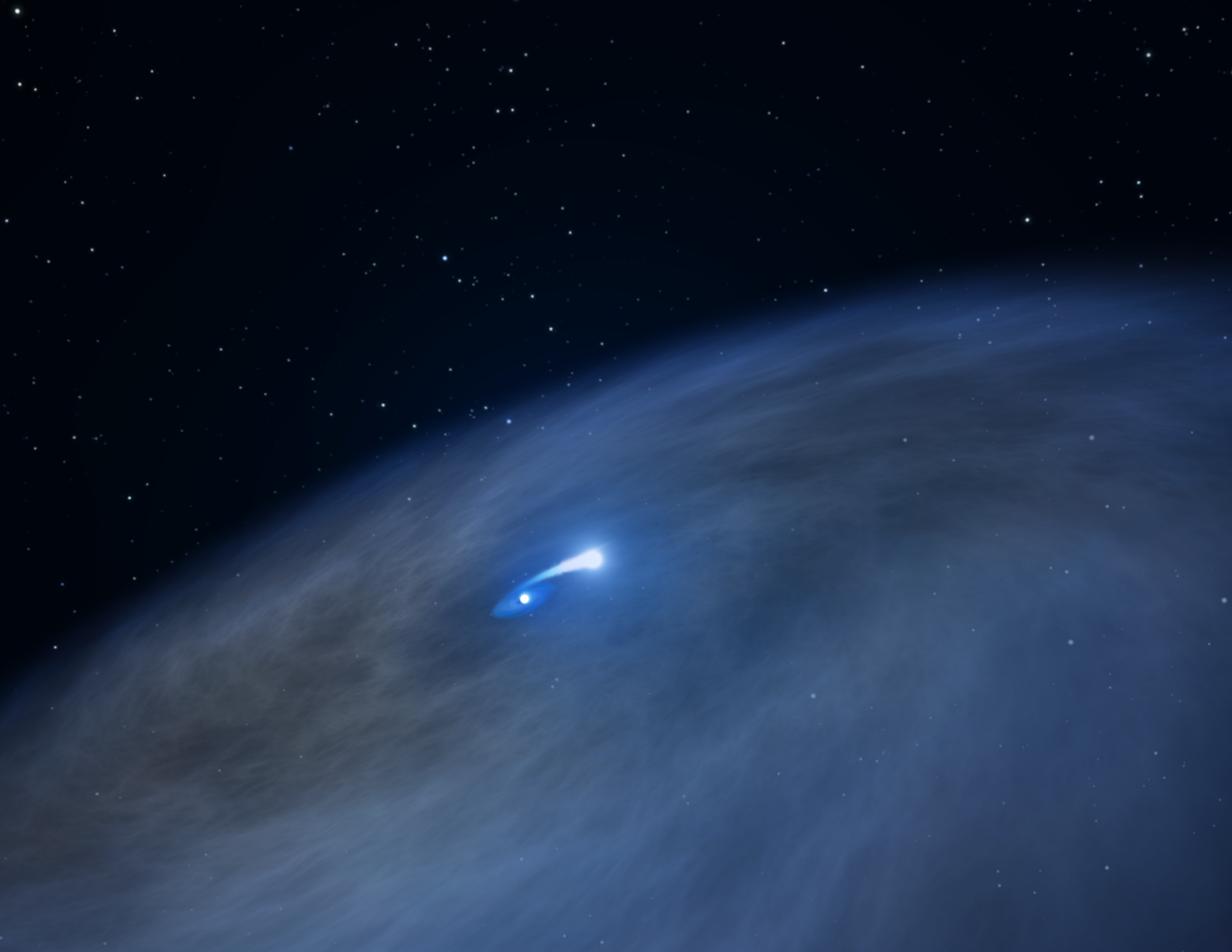

### 고전 신성

고전적인 신성의 스펙트럼 역시 볼프레이에 별처럼 넓은 방출띠를 포함하는 형태로 발달한다. 이 역시 메커니즘이 동일하며, 고밀도 기체가 극고온의 중심 광원 주변에서 고속으로 팽창하는 것이 원인이다.

3. 1. WN형

WN형은 질소 이온(NIII, NIV, NV)의 방출선이 두드러지게 나타나는 유형이다. WN형의 스펙트럼 계열은 WN2~WN9로 세분화되며, 각 하위 유형은 N 463.4 - 464.1 nm 및 531.4 nm, N 347.9 - 348.4 nm 및 405.8 nm, N 460.3 nm, 461.9 nm, 493.3 - 494.4 nm 선의 상대적인 세기를 기준으로 정의된다. 이러한 선들은 헬륨 휘선이 강하고 변동이 심한 파장 영역에서 벗어나 있으며, 선의 세기는 온도와 상관관계가 있다.WN2~WN5의 별은 "조기형(early), WNE", WN7~WN9의 별은 "만기형(late), WNL"로 나뉜다. WN6은 조기와 만기 모두에 걸쳐 있다. WN형과 Ofpe형의 중간 스펙트럼을 가진 별은 Ofpe/WN9로 분류되어 왔지만, WN10이나 WN11이라는 클래스가 사용되기도 한다. 수소 휘선이 존재하는 WN별에는 h, 수소 휘선과 흡수선이 모두 존재하는 WN별에는 ha 접미사가 사용된다.

| 스펙트럼형 | 구 기준 | 개정 후 기준 | 기타 특징 |

|---|---|---|---|

| WN2 | N는 약하거나 없음 | N와 N는 없음 | He가 강하고, He는 없음 |

| WN3 | N ≪ N, N는 약하거나 없음 | HeII/HeI > 10, HeII/CIV > 5 | 특이한 프로파일, 예측 불가능한 N의 세기 |

| WN4 | N ≈ N, N는 약하거나 없음 | 4 < He/HeI < 10, N/N > 2 | C의 존재 |

| WN5 | N ≈ N ≈ N | 1.25 < He/HeI < 8, 0.5 < N/N < 2 | N 또는 C > He |

| WN6 | N ≈ N, N는 약함 | 1.25 < He/HeI < 8, 0.2 < N/N < 0.5 | C ≈ He |

| WN7 | N > N | 0.65 < He/HeI < 1.25 | 약한 P-Cyg 프로파일의 He, He > N, C > He |

| WN8 | N ≫ N | He/HeI < 0.65 | 강한 P-Cyg 프로파일의 He, He ≈ N, C는 약함 |

| WN9 | N > N, N는 없음 | N > N, N는 없음 | P-Cyg 프로파일의 He |

| WN10 | N ≈ N | N ≈ N | 발머선, P-Cyg 프로파일의 He |

| WN11 | N는 약하거나 없음, N의 존재 | N ≈ He, N는 약하거나 없음 | 발머선, P-Cyg 프로파일의 He, Fe의 존재 |

3. 2. WC형

WC형은 탄소 이온(CII, CIII, CIV)의 방출선이 두드러지게 나타나는 볼프–레이에별의 유형이다. 이들은 WC4에서 WC11까지 세분화되며, 각 하위 유형은 특정 탄소 이온 방출선의 상대적 세기를 기준으로 정의된다. 과거에는 WC1에서 WC3까지의 유형도 사용되었다.WC형의 하위 유형을 구분하는 주요 휘선은 CII영어 (426.7 nm), CIII영어 (569.6 nm), CIII/IV영어 (465.0 nm), CIV영어 (580.1-581.2 nm) 및 OV영어 (및 OIII영어) 블렌드 (557.2-559.8 nm)이다. WC10과 WC11을 포함하는 형태로 계열이 확장되었으며, 하위 클래스는 주로 탄소와 산소의 존재량 변화와 관계없이 전리도에 따라 결정되는 탄소선의 상대적인 세기를 기반으로 정량화되었다.

WC형 스펙트럼 분류는 다음과 같다:

| 스펙트럼형 | 구 기준 | 정량적 기준 | 기타 특징 | |

|---|---|---|---|---|

| 주 | 부 | |||

| WC4 | CIV영어는 강하고, CII영어는 약하며 OV영어는 중간 정도 | CIV영어/CIII영어 > 32 | OV영어/CIII영어 > 2.5 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC5 | CIII영어 ≪ CIV영어, CIII영어 < OV영어 | 12.5 < CIV영어/CIII영어 < 32 | 0.4 < CIII영어/OV영어 < 3 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC6 | CIII영어 ≪ CIV영어, CIII영어 > OV영어 | 4 < CIV영어/CIII영어 < 12.5 | 1 < CIII영어/OV영어 < 5 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC7 | CIII영어 < CIV영어, CIII영어 ≫ OV영어 | 1.25 < CIV영어/CIII영어 < 4 | CIII영어/OV영어 > 1.25 | OVI영어는 약하거나 없음 |

| WC8 | CIII영어 > CIV영어, CII영어는 없고, OV영어는 약하거나 없음 | 0.5 < CIV영어/CIII영어 < 1.25 | CIV영어/CII영어 > 10 | HeII영어/HeI영어 > 1.25 |

| WC9 | CIII영어 > CIV영어, CII영어는 있고, OV영어는 약하거나 없음 | 0.2 < CIV영어/CIII영어 < 0.5 | 0.6 < CIV영어/CII영어 < 10 | 0.15 < HeII영어/HeI영어 < 1.25 |

| WC10 | 0.06 < CIV영어/CIII영어 < 0.15 | 0.03 < CIV영어/CII영어 < 0.6 | HeII영어/HeI영어 < 0.15 | |

| WC11 | CIV영어/CIII영어 < 0.06 | CIV영어/CII영어 < 0.03 | HeII영어는 없음 |

3. 3. WO형

WO형은 볼프-레이에별 중에서도 산소 이온(OIV, OV, OVI, OVII, OVIII)의 방출선이 탄소 이온 방출선보다 강하게 나타나는 유형이다. 이 계열은 WO1에서 WO4까지 세분화되며, 각 하위 유형은 특정 산소 이온 방출선의 상대적 세기를 기준으로 정의된다.WO형 별의 스펙트럼 분류는 다음과 같다.

| 스펙트럼형 | 주 | 부 | 기타 특징 |

|---|---|---|---|

| WO1 | O/O > 12.5 | O/C > 1.5 | O ≥ O |

| WO2 | 4 < O/O < 12.5 | O/C > 1.5 | O ≤ O |

| WO3 | 1.8 < O/O < 4 | 0.1 < O/C < 1.5 | O ≪ O |

| WO4 | 0.5 < O/O < 1.8 | 0.03 < O/C < 0.1 | O ≪ O |

3. 4. WNh형

WNh형은 스펙트럼에 수소 방출선이 나타나는 WN 별을 지칭하며, 기존의 수소를 갖지 않는 후기형 WN 별이나 WN5처럼 수소를 갖는 WN 별과는 다른 진화 단계에 있는 것으로 여겨진다. 이들은 WN 별과 유사한 스펙트럼을 보이지만, 훨씬 더 무겁고 크며, R136a1이나 NGC 3603-A1과 같이 밝은 별들 중 일부가 이 유형에 속한다.젊은 WN형 볼프–레이에 별은 전형적인 WN형과 구분하기 위해 WNh형이라는 분류가 사용되는데, 이는 이들 항성이 볼프–레이에 별로서의 성질을 가지면서도, 수소 외층이 존재하는 비교적 젊은 별임을 시사한다. WNha형의 볼프–레이에 별은 젊고 질량이 큰 성단에서 관측되며,"ha"라는 접미사는 수소가 흡수선과 휘선 모두에서 관찰된다는 것을 나타낸다. 표준적인 분광학적인 관점에서 보면 WN형의 중·만기의 특징을 가지고 있지만, 실제로는 헬륨 연소 단계에 있는 전형적인 WN별이 아니라, 비교적 빠른 진화 단계에 있어서 강한 항성풍을 내뿜고 있는 대질량의 O형별이라고 생각된다. 그 초기 질량은 65 - 110 태양 질량에 달하는 대질량 별에도 미치며, 현 단계에서도 중심핵에서는 수소 핵융합이 계속되고 있다고 여겨진다.

4. 명칭

최초로 발견된 세 개의 볼프–레이에별은 모두 뜨거운 O형 짝별을 동반한 채로 확인되었고, 이미 《헨리 드레이퍼 목록》에 수록되어 있었다.[38] 이 별들은 최초 발견자의 이름을 따서 볼프–레이에별로 불렸으나, 1962년 은하 내 볼프–레이에 항성을 수록한 네 번째 목록이 출판되기 전까지는 특별한 명명 규칙이 없었다.[38] 처음 세 목록은 볼프–레이에별을 기존 명칭으로 수록하였고,[39][40][41] 네 번째 목록부터 적경 순으로 색인 번호를 부여했다. 다섯 번째 목록에서는 네 번째 목록 저자의 이니셜을 따 MR을 접두어로 사용하고, 새롭게 발견된 천체에는 LS를 접두어로 하는 추가 번호 체계를 사용했다.[18]

〈제6차 은하 내 볼프–레이에 항성 목록〉은 이전 목록의 명칭을 함께 기술하면서 WR 번호 체계를 도입하여 우리 은하 내의 WR성을 일컫는 데 널리 쓰였다. 번호는 적경 순으로 WR 1에서 WR 158까지 부여되었다.[42] 〈제7차 목록〉과 그 부록은 동일한 색인 번호를 사용하면서 소문자 접미 보조기호를 붙여 새로운 항성을 수록했다. (예: WR 102ka)[16][43] 오늘날에는 대규모 탐사에서 자체적인 번호 체계를 사용하기도 한다.[44] IAU 실무진은 은하 내 볼프–레이에 항성 목록의 번호 체계를 확장하기 위해 추가 발견 시 가장 가까운 WR 색인 번호에 발견 순서대로 숫자 보조기호를 붙이는 방식을 채택했다. (예: WR 42e는 WR 42-1)[54]

외부 은하의 볼프–레이에별은 별도의 체계를 통해 번호를 부여한다. 대마젤란 은하의 WR성은 〈제4차 대마젤란 은하 내 1족 볼프–레이에 항성 목록〉의 색인 번호인 BAT-99를 사용한다. (예: BAT-99 105)[46] 이 별들 중 상당수는 제3차 목록의 색인 번호(예: 브레이 77)로도 불린다.[47] 2018년 기준 LMC에는 154개의 WR성이 수록되어 있으며, 대부분 WN성이지만 WC성은 23개, WO성은 3개뿐이다.[48][49] 소마젤란 은하에서는 SMC WR 번호가 사용되며, 보통 AB 색인 번호(예: AB7)로 나타낸다.[50] SMC에서 발견된 WR성은 12개뿐인데, 이는 소마젤란 은하의 금속 함량이 낮기 때문으로 여겨진다.[51][52][53]

5. 성질

볼프–레이에별은 극히 무거운 항성이 진화 과정에서 겪는 단계로, 헬륨, 질소(WN 계열), 탄소(WC 계열), 산소(WO 계열) 등 무거운 원소들의 강하고 넓은 방출선이 나타난다.[16][43][44][45] 이러한 강한 방출선 덕분에 인근 은하에서도 쉽게 발견된다.[61] 우리 은하에는 약 600개의 볼프–레이에별이 목록화되어 있으며,[16][43][44][45] 국부 은하군에는 1,000개 미만의 볼프–레이에별이 있을 것으로 추정된다.[48][56][57]

볼프–레이에별의 방출선은 고온의 광구를 감싸는 크고 조밀한 고속 항성풍 영역에서 형성되며, 별 표면에서 나오는 강렬한 자외선 복사가 항성풍 영역을 들뜨게 하여 방출선을 유도한다.[61] 볼프–레이에별은 항성풍을 통해 수소 연소 과정에서 CNO 순환으로 질소가 풍부해진 껍질(WN 별)을 방출하고, 이후 헬륨 연소로 탄소가 풍부해진 껍질(WC 및 WO 별)을 방출한다.[62]

WNh 별은 수소가 없는 WN 별과는 완전히 다른 천체로, 스펙트럼은 비슷하지만 훨씬 무겁고 크며, 가장 밝은 항성 중 일부가 이 유형에 속한다.[66]

| 분광형 | 온도 (K) | 반지름 (R⊙) | 질량 (M⊙) | 광도 (L⊙) | 절대등급 | 예시 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| WN2 | 141,000 | 0.89 | 16 | 280,000 | -2.6 | WR 2 |

| WN3 | 85,000 | 2.3 | 19 | 220,000 | -3.2 | WR 46 |

| WN4 | 70,000 | 2.3 | 15 | 200,000 | -3.8 | WR 1 |

| WN5 | 60,000 | 3.7 | 15 | 160,000 | -4.4 | WR 149 |

| WN5h | 50,000 | 20 | 200 | 5,000,000 | -8.0 | R136a1 |

| WN6 | 56,000 | 5.7 | 18 | 160,000 | -5.1 | 남십자자리 CD |

| WN6h | 45,000 | 25 | 74 | 3,300,000 | -7.5 | NGC 3603-A1 |

| WN7 | 50,000 | 6.0 | 21 | 350,000 | -5.7 | WR 120 |

| WN7h | 45,000 | 23 | 52 | 2,000,000 | -7.2 | WR 22 |

| WN8 | 45,000 | 6.6 | 11 | 160,000 | -5.5 | WR 123 |

| WN8h | 40,000 | 22 | 39 | 1,300,000 | -7.2 | WR 124 |

| WN9h | 35,000 | 23 | 33 | 940,000 | -7.1 | WR 102ea |

| 분광형 | 온도 (K)[67] | 반지름 (R⊙)[67] | 질량 (M⊙)[67] | 광도 (L⊙)[67] | 절대등급 | 예시 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| WO2 | 200,000 | 0.7 | 22 | 630,000 | -1.7 | WR 142 |

| WC4 | 117,000 | 0.9 | 10 | 158,000 | -3.28 | WR 143 |

| WC5 | 83,000 | 3.2 | 18 | 398,000 | -4.87 | 세타 물고기자리 |

| WC6 | 78,000 | 3.6 | 18 | 501,000 | -4.75 | WR 45 |

| WC7 | 71,000 | 4.0 | 17 | 398,000 | -4.8 | WR 86 |

| WC8 | 60,000 | 6.3 | 18 | 398,000 | -5.32 | 감마 돛자리 |

| WC9 | 44,000 | 8.7 | 13 | 251,000 | -5.57 | WR 104 |

탄소 계열(WC)의 볼프–레이에별 중 가장 만기형 항성은 먼지를 방출하는 특징이 있다. 이는 쌍성에서 짝별의 항성풍과 충돌하여 일어나는 경우가 많지만,[16] 홀별에서도 발생한다.[61]

볼프–레이에별의 수와 성질은 원형 항성의 화학 조성, 즉 금속함량에 따라 달라진다.[69][71] 금속함량이 클수록 질량 손실률이 커져 대질량성의 진화와 볼프–레이에별의 성질에 영향을 미친다.[69][71] 우리 은하는 금속함량이 태양과 비슷하지만, M31과 LMC는 다소 작고, SMC는 훨씬 작다.[69] 우리 은하는 WN성과 WC성의 수가 거의 같지만, 다른 주요 은하는 WN성이 WC성보다 많고, SMC는 WC형이 없다.[69]

자전 속도 역시 질량 손실에 영향을 미치며, 특히 금속함량이 작은 경우 더욱 그렇다.[69] 쌍성계에서 질량이 큰 별은 항성풍에 의한 자체적 질량 손실보다 짝별의 박리 작용에 의해 볼프–레이에별로 진화할 가능성이 높다.[70]

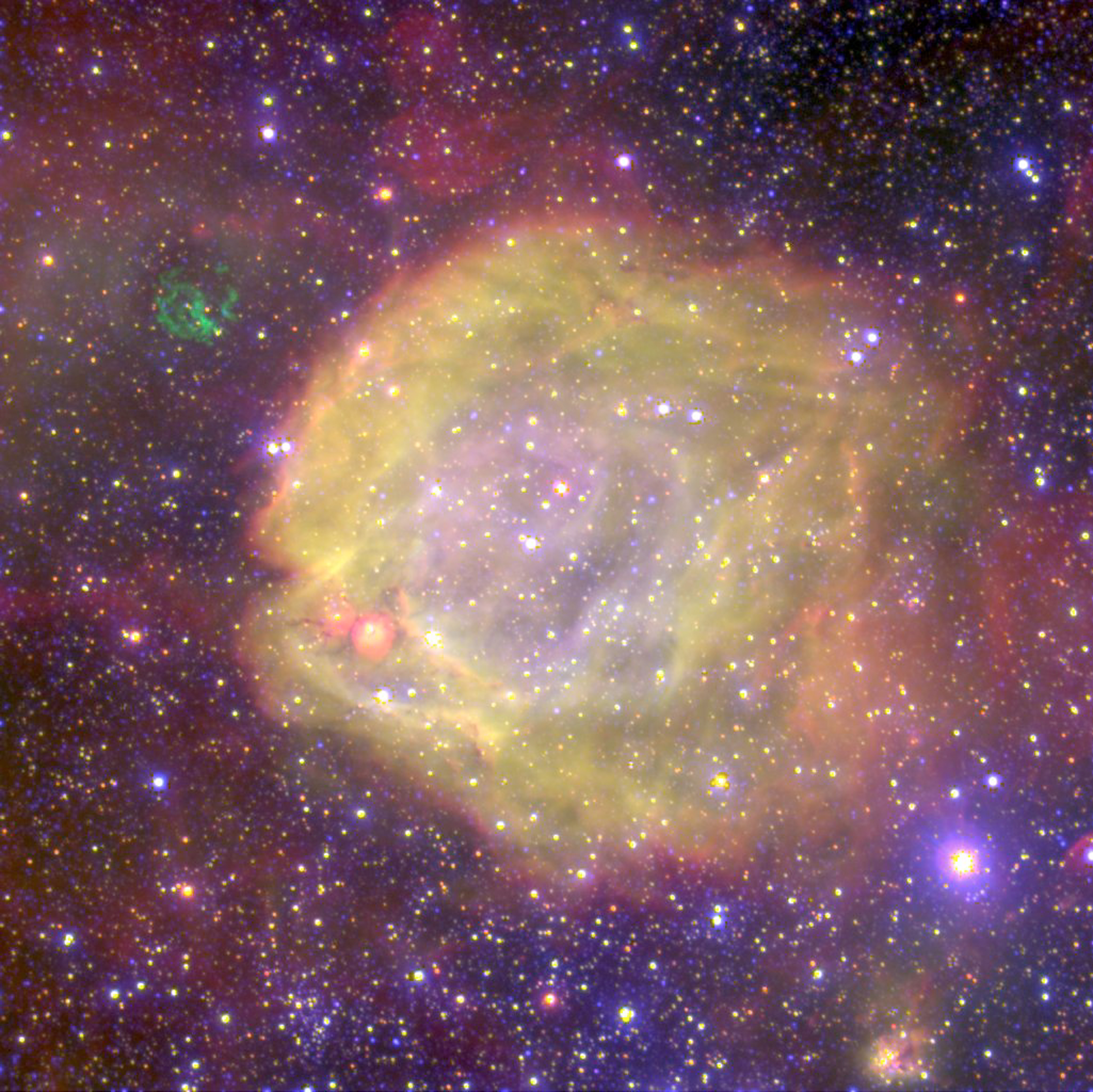

6. 성운

상당수의 WR성은 별 주변에 물리적으로 연관된 성운을 동반하고 있다. 이는 무거운 별 탄생 영역처럼 배경을 이루는 성운도 아니며, 점근거성을 지난 항성이 형성한 행성상성운도 아니다.[71] 성운은 형태가 다양하며 분류하기가 어렵다. 상당수는 처음에 행성상성운으로 기록되었고, 이따금 여러 파장에서의 신중한 관측을 통해서만 질량이 작은 후점근거성 주변 행성상성운과 그것과 비슷한 형태의 핵 헬륨 연소 과정에 있는 대질량성의 주변 성운을 구분할 수 있었다.[71][72]

7. 볼프-레이에 은하

볼프-레이에 은하는 폭발적 항성생성 은하의 한 유형으로, 은하 전체 스펙트럼에서 볼프-레이에 별의 특징적인 방출선이 나타난다.[73] 특히 468.6nm의 HeII와 인접한 선스펙트럼에서 비롯된 넓은 방출띠는 볼프-레이에 은하를 분류하는 기준이 된다. 볼프-레이에 별의 수명이 상대적으로 짧기 때문에 이러한 은하에서 폭발적 별 탄생은 수백만 년 전에 발생해서 백만 년보다 짧은 시간이 지나면 종료되며, 그렇지 않을 경우 볼프-레이에 방출이 다른 다수의 밝은 항성에 압도된다.[74]

8. 진화

WR성은 여러 Ib형 초신성과 Ic형 초신성의 원형으로 널리 추측되지만, 아직 결정적인 증거는 없다.[95] Ib형 초신성은 스펙트럼에 수소선이 없고, Ic형 초신성은 수소선과 헬륨선이 모두 없다. 볼프-레이에별은 이러한 조건을 만족시키는 천체이다. 모든 볼프-레이에별은 수소가 결핍되어 있으며, 일부(특히 WO형)는 헬륨이 크게 결여되어 있다.[95] 볼프-레이에별은 철핵이 형성된 후 핵붕괴를 겪을 것으로 여겨지며, 그 결과로 일어나는 초신성 폭발은 Ib형 내지 Ic형일 것이다. 일부 경우에서는 중심핵이 가시적인 폭발 없이 블랙홀로 곧장 붕괴할 수도 있다.[95]

볼프-레이에별은 특유의 고온으로 인해 매우 밝지만, 가시적으로 밝지는 않다. 특히 초신성 원형일 것으로 예상되는 가장 뜨거운 별들은 더욱 그렇다.[95] 이론에 따르면 지금껏 관측된 Ibc형 초신성은 그 원형이 관측할 수 있을 정도로 밝지 않다. 하지만 이들은 그 원형의 성질을 추론하는 데 제약을 둘 수 있다.[90] 원형 항성 후보로서 초신성 iPTF13bvn의 발생 장소에서 사라진 항성은 단일 WR성일 것으로 추정되지만,[96] 다른 분석에 따르면 헬륨 거성이라는 박리된 항성을 지닌 비교적 가벼운 쌍성계일 수도 있다.[97][98] 기타 유일한 WR 초신성 원형 후보로는 SN 2017ein에 대한 사례가 있지만, 역시나 이 원형이 하나의 무거운 WR성인지 쌍성계인지는 불분명하다.[99]

2022년 그란 테레스코피오 카나리아스(Gran Telescopio Canarias)의 천문학자들은 울프-레이에별의 첫 번째 초신성 폭발을 보고했다. SN 2019hgp는 Icn형 초신성이었으며, 네온 원소가 처음으로 감지된 초신성이기도 하다.[100][101][102]

8. 1. 초신성과의 관계

여러 Ib형 초신성과 Ic형 초신성의 원형이 WR성일 것으로 널리 추측되지만, 아직 결정적인 증거는 없다.[95] Ib형 초신성은 스펙트럼에 수소선이 없고, Ic형 초신성은 수소선과 헬륨선이 모두 없다. 볼프-레이에별은 이러한 조건을 만족시키는 천체이다. 모든 볼프-레이에별은 수소가 결핍되어 있으며, 일부(특히 WO형)는 헬륨이 크게 결여되어 있다.[95] 볼프-레이에별은 철핵이 형성된 후 핵붕괴를 겪을 것으로 여겨지며, 그 결과로 일어나는 초신성 폭발은 Ib형 내지 Ic형일 것이다. 일부 경우에서는 중심핵이 가시적인 폭발 없이 블랙홀로 곧장 붕괴할 수도 있다.[95]볼프-레이에별은 특유의 고온으로 인해 매우 밝지만, 가시적으로 밝지는 않다. 특히 초신성 원형일 것으로 예상되는 가장 뜨거운 별들은 더욱 그렇다.[95] 이론에 따르면 지금껏 관측된 Ibc형 초신성은 그 원형이 관측할 수 있을 정도로 밝지 않다. 하지만 이들은 그 원형의 성질을 추론하는 데 제약을 둘 수 있다.[90] 원형 항성 후보로서 초신성 iPTF13bvn의 발생 장소에서 사라진 항성은 단일 WR성일 것으로 추정되지만,[96] 다른 분석에 따르면 헬륨 거성이라는 박리된 항성을 지닌 비교적 가벼운 쌍성계일 수도 있다.[97][98] 기타 유일한 WR 초신성 원형 후보로는 SN 2017ein에 대한 사례가 있지만, 역시나 이 원형이 하나의 무거운 WR성인지 쌍성계인지는 불분명하다.[99]

2022년 그란 테레스코피오 카나리아스(Gran Telescopio Canarias)의 천문학자들은 울프-레이에별의 첫 번째 초신성 폭발을 보고했다. SN 2019hgp는 Icn형 초신성이었으며, 네온 원소가 처음으로 감지된 초신성이기도 하다.[100][101][102]

9. 한국의 연구

10. 대표적인 볼프-레이에 별

돛자리 감마2 (WR 11)는 돛자리 γ2로 표기되며, 북위 40˚보다 남쪽에서 맨눈으로 볼 수 있는 밝은 볼프-레이에 별이다. 하지만 이 별빛의 대부분은 동반성인 O7.5형 거성에서 온다. 흡수선이 없고 밝은 방출선이 나타나는 특유의 스펙트럼 성질 때문에 "남천의 분광학적 보석"이라는 별명이 붙여지기도 하였다. 파리자리 세타 (WR 48)는 두 개의 O형 항성을 거느린 삼중성계로, WC형 볼프-레이에 별이다. WR 79a는 과거 WR형으로 분류되었으나, 현재는 강한 방출선이 나타나는 특이한 O8형 초거성으로 여겨진다. WR 22는 WN7h형 주성을 지닌 무거운 쌍성이다.

R136a1은 현재 알려진 가장 무거운 항성이자 가장 밝은 항성으로, WNh형 볼프-레이에 별이다. 이 유형의 별은 매우 어리며, 통상적으로 매우 조밀한 성단의 중심에서만 발견된다. 때로는 성단 외곽에서 VFTS 682 같은 WNh형 폭주성이 관측되는데, 이는 다중성계에서 기원하였거나 다른 항성과의 상호작용으로 방출된 항성일 것이다.

아펩 (항성계)는 극렬한 항성풍을 통해 대량의 탄소 먼지를 방출하는 삼중성계이다. 두 항성이 서로 공전하기 때문에 먼지는 휘감기고 거무튀튀한 꼬리 형태를 하고 있다.

WR 102는 표면 온도가 210,000K에 달하는 것으로 알려진 매우 뜨거운 볼프-레이에 별이다. WR 142는 약 200,000K로 그 뒤를 잇는다. 대마젤란 은하에 위치한 LMC195-1 역시 그와 비슷한 온도일 것으로 추정되지만, 온도에 관한 분석은 이루어진 바 없다.

소수의 행성상성운만이 WR형 중심성을 가지지만, 잘 알려진 행성상성운 상당수가 이러한 사례에 해당한다.

| 행성상성운 | 중심성 유형 |

|---|---|

| NGC 2452 | [WO1] |

| NGC 2867 | [WO2] |

| NGC 5189 (나선행성상성운) | [WO1] |

| NGC 2371-2 | [WO1] |

| NGC 5315 | [WO4] |

| NGC 40 | [WC8] |

| NGC 7026 | [WO3] |

| NGC 1501 | [WO4] |

| NGC 6751 | [WO4] |

| NGC 6369 (작은유령성운) | [WO3] |

| MyCn18 (모래시계성운) | [WC]-PG1159 |

참조

[1]

서적

The Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics

[2]

논문

On Wolf and Rayet's bright-line stars in Cygnus

https://zenodo.org/r[...]

[3]

논문

Observations of the principal and other series of lines in the spectrum of hydrogen (plates 2–4)

1912-12

[4]

논문

The relation between the Wolf–Rayet stars and the planetary nebulae

[5]

논문

On the nature of Wolf–Rayet emission

[6]

논문

On the physical characteristics of the Wolf–Rayet stars and their relation to other objects of early type (with plates VIII, IX)

[7]

논문

The Wolf–Rayet Stars

[8]

논문

Classification and temperatures of Wolf–Rayet stars

[9]

논문

The spectra of Wolf–Rayet stars and related objects

http://orbi.ulg.ac.b[...]

[10]

논문

An analysis of nonradial pulsations of the central star of the planetary nebula K1-16

[11]

논문

On stars having strong O{{sup|VI}} emission

[12]

논문

Quantitative classification of WR nuclei of planetary nebulae

[13]

논문

Classification of the O Stars

[14]

서적

Double Stars

[15]

논문

Classification and temperatures of Wolf–Rayet stars

[16]

논문

The VIIth catalogue of galactic Wolf–Rayet stars

[17]

논문

Quantitative classification of WC and WO stars

[18]

논문

A revised spectral classification system and a new catalogue for galactic Wolf–Rayet stars

[19]

논문

Fundamental parameters of Wolf–Rayet stars. VI. Large Magellanic Cloud WNL stars

[20]

논문

Spectroscopic studies of Wolf–Rayet stars. IV – Optical spectrophotometry of the emission lines in galactic and large Magellanic Cloud stars

[21]

논문

A three-dimensional classification for WN stars

[22]

논문

Properties of the WO Wolf–Rayet stars

[23]

논문

A mid-unfrared spectral survey of galactic Wolf–Rayet stars

[24]

논문

The central star of the planetary nebula PB 8: a Wolf–Rayet-type wind of an unusual WN/WC chemical composition

[25]

논문

IC 4663: the first unambiguous [WN] Wolf–Rayet central star of a planetary nebula

[26]

논문

Abell 48 – a rare WN-type central star of a planetary nebula

[27]

논문

The planetary nebula Abell 48 and its [WN] nucleus

[28]

간행물

Spectra of Wolf–Rayet type central stars and their analysis

Kluwer Academic Publishers

[29]

논문

Spectral analysis and model atmospheres of WR central stars

[30]

논문

The supernova 1998S in NGC 3877: Another supernova with Wolf–Rayet star features in pre-maximum spectrum

https://pure.uva.nl/[...]

[31]

논문

Early-time spectra of supernovae and their precursor winds

[32]

논문

Spectral classification of O2–3.5 If*/WN5-7 stars

[33]

논문

The O3 stars

[34]

논문

Ofpe/WN9 circumstellar shells in the Large Magellanic Cloud

[35]

논문

A study of the luminous blue variable candidate He 3-519 and its surrounding nebula

[36]

논문

The distinction between OIafpe and WNLha stars. A spectral analysis of HD 151804, HD 152408 and HDE 313846

[37]

논문

The Herschel view of the nebula around the luminous blue variable star AG Carinae

[38]

논문

The galactic distribution of the Wolf–Rayet stars

1962

[39]

논문

Stars whose spectra contain both bright and dark hydrogen lines

1895

[40]

서적

The stars of high luminosity

1930

[41]

논문

Stars having peculiar spectra

1912

[42]

논문

The Sixth Catalogue of galactic Wolf–Rayet stars, their past and present

1981

[43]

논문

New Galactic Wolf–Rayet stars, and candidates

2006

[44]

논문

A Near-Infrared Survey of the Inner Galactic Plane for Wolf–Rayet Stars. Ii. Going Fainter: 71 More New W-R Stars

2012

[45]

웹사이트

Wolf-Rayet Star Catalogue

https://pacrowther.s[...]

2024-01-06

[46]

논문

The fourth catalogue of Population I Wolf–Rayet stars in the Large Magellanic Cloud

1999

[47]

논문

Spectral Classification of Wolf–Rayet Stars in the Large Magellanic Cloud

1981

[48]

논문

A Modern Search for Wolf–Rayet Stars in the Magellanic Clouds. IV. A Final Census

[49]

논문

The Wolf–Rayet stars in the Large Magellanic Cloud. A comprehensive analysis of the WN class

2014

[50]

논문

A search for new Wolf–Rayet stars in the Small Magellanic Cloud

1979

[51]

논문

The Discovery of a 12th Wolf-Rayet Star in the Small Magellanic Cloud

2003

[52]

논문

A Search for Wolf-Rayet Stars in the Small Magellanic Cloud

2001

[53]

논문

Spitzersage-Smc Infrared Photometry of Massive Stars in the Small Magellanic Cloud

2010

[54]

논문

Spatial distribution of Galactic Wolf–Rayet stars and implications for the global population

[55]

논문

A Near-Infrared Survey of the Inner Galactic Plane for Wolf–Rayet Stars. I. Methods and First Results: 41 New Wr Stars

2009

[56]

논문

The Wolf–Rayet Content of M33

2011

[57]

논문

The Wolf–Rayet Content of M31

2012

[58]

논문

A Study of the Wolf–Rayet Population of M101 using the Hubble Space Telescope

2012

[59]

논문

The Vast Population of Wolf-Rayet and Red Supergiant Stars in M101. I. Motivation and First Results

https://ui.adsabs.ha[...]

2013-12-01

[60]

논문

New Models for Wolf-Rayet and O Star Populations in Young Starbursts

[61]

논문

The Galactic WC stars

2012

[62]

간행물

The WO Wolf–Rayet stars

International Astronomical Union

[63]

논문

Physical Properties of Wolf–Rayet Stars

[64]

논문

The Galactic WN stars

[65]

논문

Wolf–Rayet stars of the carbon sequence

Astronomical Society of the Pacific

[66]

논문

On the Role of the WNH Phase in the Evolution of Very Massive Stars: Enabling the LBV Instability with Feedback

2008

[67]

논문

The Galactic WC and WO stars. The impact of revised distances from Gaia DR2 and their role as massive black hole progenitors

[68]

논문

Wolf–Rayet Nuclei of Planetary Nebulae – Observations and Classification

1993

[69]

논문

Wolf–Rayet stars in the Small Magellanic Cloud. I. Analysis of the single WN stars

[70]

논문

Wolf–Rayet binaries in the Magellanic Clouds and implications for massive-star evolution – I. Small Magellanic Cloud

[71]

논문

WISE morphological study of Wolf–Rayet nebulae

[72]

논문

Planetary Nebulae: Observational Properties, Mimics and Diagnostics

2010

[73]

논문

HST UV Imaging of the Starburst Regions in the Wolf–Rayet Galaxy He 2-10: Newly Formed Globular Clusters?

[74]

논문

Hubble Space Telescope Ultraviolet Imaging and Spectroscopy of the Bright Starburst in the Wolf–Rayet Galaxy NGC 4214

[75]

논문

The Wolf–Rayet stars

[76]

논문

On physical processes in Wolf–Rayet stars. Paper 1: Wolf–Rayet stars and Beals' hypothesis of pure recombination (Errata: 11 357)

[77]

논문

The Wolf–Rayet Phenomenon

[78]

논문

The Wolf–Rayet Stars

[79]

논문

A study of the Wolf–Rayet stars HD 192103 and HD 192163

[80]

논문

On the nature of the Wolf–Rayet stars

[81]

논문

Worlf–Rayet stars in the Large Magellanic Cloud

[82]

논문

Wolf–Rayet stars

[83]

논문

Evolution of close binaries. V. The evolution of nassive binaries and the formation of the Wolf–Rayet stars

[84]

논문

Mass-loss rates of Wolf–Rayet stars as a function of stellar parameters

[85]

간행물

The Wolf–Rayet connection – luminous blue variables and evolved supergiants (review)

[86]

논문

Fundamental properties of core-collapse supernova and GRB progenitors: Predicting the look of massive stars before death

[87]

논문

How Massive Single Stars End their Life

[88]

논문

Red Supergiants, Luminous Blue Variables and Wolf–Rayet stars: The single massive star perspective

2011

[89]

논문

The nature of WO stars: VLT/X-Shooter spectroscopy of DR1

2013

[90]

논문

The death of massive stars – II. Observational constraints on the progenitors of Type Ibc supernovae

2013

[91]

논문

The evolution of massive stars and their spectra I. A non-rotating 60 Msun star from the zero-age main sequence to the pre-supernova stage

2014

[92]

논문

COMPTEL limits on 26Al 1.809 MeV line emission from gamma2 Velorum

2000

[93]

논문

The emergence of super-canonical stars in R136-type starburst clusters

2012

[94]

논문

Multiwavelength Observations of NaSt1 (WR 122): Equatorial Mass Loss and X-rays from an Interacting Wolf–Rayet Binary

[95]

논문

Core-collapse explosions of Wolf–Rayet stars and the connection to Type IIb/Ib/Ic supernovae

[96]

논문

Progenitors of supernova Ibc: A single Wolf–Rayet star as the possible progenitor of the SN Ib iPTF13bvn

2013

[97]

서적

The Physics and Astrophysics of Neutron Stars

[98]

논문

The Progenitor Systems and Explosion Mechanisms of Supernovae

[99]

논문

A potential progenitor for the Type Ic supernova 2017ein

[100]

논문

A WC/WO star exploding within an expanding carbon–oxygen–neon nebula

https://www.nature.c[...]

2022-01-13

[101]

웹사이트

Astronomers discover first supernova explosion of a Wolf-Rayet star

https://www.iac.es/e[...]

2022-01-12

[102]

웹사이트

SN2019hgp – The Open Supernova Catalog

https://sne.space/sn[...]

2022-02-09

[103]

논문

Quantitative classification of WR nuclei of planetary nebulae

[104]

간행물

HD 45166: The first magnetic Wolf-Rayet star

https://zenodo.org/r[...]

2022-11-15

[105]

논문

Galactic kinematics of Planetary Nebulae with [WC] central star

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com