성 이슈트반 왕관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

성 이슈트반 왕관은 헝가리 왕국의 왕관으로, 헝가리 국가의 상징으로 여겨진다. 동로마 제국의 영향을 받아 제작되었으며, 코로나 그라에카(그리스 왕관)와 코로나 라티나(라틴 왕관)의 두 부분으로 구성되어 있다. 왕관은 헝가리 왕국의 시작을 알린 이슈트반 1세의 대관식과 관련이 있으며, 로마 교황이 왕관을 하사했다는 전설이 존재한다. 성 이슈트반 왕관은 헝가리의 역사 속에서 여러 차례 도난, 은닉, 분실, 해외 반출을 겪었으며, 현재는 헝가리 국회의사당에 보관되어 있다. 왕관은 헝가리의 법적 인격체로 간주되며, "성스러운 왕관의 교리"에 따라 헝가리 국가와 주권을 상징한다. 2011년 헝가리 기본법은 성 이슈트반 왕관을 국가 건국의 상징으로 규정하고 있다.

성 이슈트반 왕관은 헝가리 왕국의 상징으로, 헝가리 역사만큼이나 다사다난한 역사를 가지고 있다. 왕관은 여러 차례 도난, 은닉, 분실, 회수, 국외 반출을 겪었다.

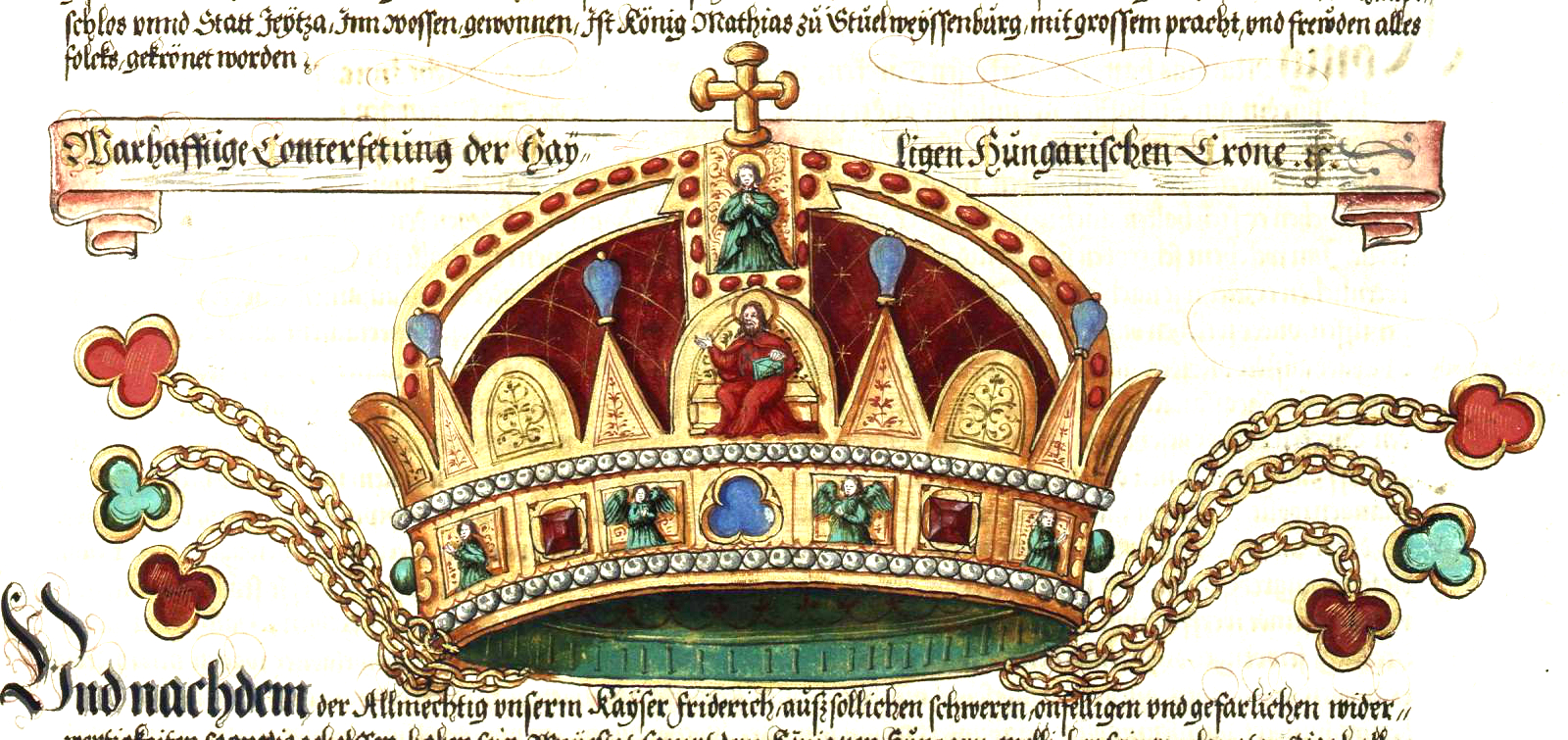

성 이슈트반 왕관은 금으로 만들어졌으며, 19개의 칠보 판토크라토르 그림(그리스어로 "만물의 지배자"를 의미)과 준보석, 진주, 알만딘으로 장식되어 있다. 왕관은 아브론츠(''코로나 그레카''), 케레스츠판토크(''코로나 라티나''), 그리고 비스듬히 기울어진 꼭대기의 십자가, 이렇게 세 부분으로 구성되어 있다. 왕관의 양쪽과 뒤쪽에는 체인으로 매달린 네 개의 펜던트(pendilia)가 있으며, 몬데는 없다.

2. 역사

아르파드 왕조(1000~1301) 시대에는 대관식이 거행되는 도시인 세케슈페헤르바르에 보관되었다. 이후 왕관은 비셰그라드(페슈트 주 위치), 포조니(현재의 슬로바키아 브라티슬라바), 부다 등 여러 장소를 전전했다. 1805~1806년에는 약 3개월 동안 뭉카치(현재의 우크라이나 무카체보)의 팔라노크 성에 보관되기도 했다.[15]

1848년 헝가리 혁명 실패 후, 러요시 코슈트는 왕관과 대관식 보물들을 트란실바니아(현재의 루마니아 오르쇼바) 근처 버드나무 숲에 나무 상자에 넣어 숨겼다. 1853년에 발굴되어 부다 왕궁으로 돌아왔다.

제2차 세계 대전 말기인 1945년 5월 4일, 왕관 보물은 오스트리아 마트제에서 미국 제86보병사단에 의해 회수되었다.[15] 이후 서유럽으로 옮겨졌다가 소련에 넘어가는 것을 막기 위해 헝가리 왕관 경비대에 의해 미국 육군에 넘겨졌다.[16]

냉전 기간 대부분 동안 왕관은 켄터키주 포트녹스 미국 금괴 보관소에 미국의 금 보유량 및 기타 귀중한 역사적 유물과 함께 보관되었다. 왕관 진위 여부에 대한 광범위한 역사적 연구를 거친 후, 1978년 1월 6일 지미 카터 미국 대통령 명령에 따라 헝가리 국민에게 반환되었다.[17] 이 반환 결정은 미국 내 정치적 논쟁을 불러일으켰으며, 헝가리계 미국인 대다수는 반환에 반대했다.[18] 1978년 1월 6일, 사이러스 밴스 미국 국무장관이 부다페스트에서 왕관을 헝가리에 반환했다.[19]

헝가리 인민 공화국 붕괴 후, 1990년에 왕관은 국가 문장에 다시 포함되었다. 국민 의회는 1849년의 왕관 없는 코슈트 문장 대신 전쟁 전 문장을 선택했다.

2000년 1월 1일, 성 이슈트반 왕관은 홀, 보주, 검과 함께 헝가리 국립 박물관에서 국회의사당으로 옮겨져 현재까지 보관되고 있다.

2. 1. 기원과 초기 역사

헝가리 과학원과 헝가리 가톨릭 감독원의 문헌에 따르면 성 이슈트반 왕관은 그리스 양식의 왕관인 코로나 그라이카(Corona graeca)와 라틴 양식의 왕관인 코로나 라티나(Corona latina)의 두 부분으로 나뉜다고 명시되어 있다.[7] 비잔티움 제국의 영향을 받은 벨러 3세가 만들었으며, 훗날 성 이슈트반으로 시성된 헝가리의 초대 군주 이슈트반 1세가 1000년 12월 25일 또는 1001년 1월 1일에 이 왕관을 받고 헝가리 왕국을 수립했다고 전해진다.[21]

왕관의 기원에 대한 또 다른 설은 쾨뉘베스 셜먼 왕의 요청에 따라 하르트비크 주교가 작성한 기록인데, "교황"이 이슈트반 1세에게 "그의 축복과 왕관"을 보냈다는 내용이 담겨 있다. "하르트비크 전설"에 따르면, 성 이슈트반은 에스테르곰의 아스트리크 대주교를 로마로 보내 이름이 명시되지 않은 "교황"에게 왕관을 요청했다. 하지만 폴란드의 미에슈코 1세의 사절이 먼저 로마에 도착했고, 꿈속에서 교황은 천사로부터 "알 수 없는 민족으로부터 또 다른 사절이 올 것이고, 그들 또한 왕관을 요청할 것이다. 그들이 그럴 자격이 있으니 왕관을 주어라."라는 계시를 받았다. 다음 날 아스트리크가 도착했고, 교황은 그에게 왕관을 주었다고 한다.

하르트비크의 전설은 1200년경 헝가리의 전례서와 성무일과에 등장했으며, 당시 존재했던 교황 실베스테르 2세의 이름을 언급했다. 그 후, 실베스테르 2세가 보낸 왕관에 대한 이야기가 기독교 세계로 퍼져나갔다.

그러나 이 전설은 역사적 증거에 의해 뒷받침되지 않는다. 미에슈코 1세는 성 이슈트반 1세 또는 교황 실베스테르 2세와 동시대에 살지 않았다. 또한, 성 이슈트반의 "대(大)전설"은 왕관의 로마 기원에 대해 언급하지 않는다. 게다가, 바티칸에는 왕관 수여에 대한 기록이 없다.

1978년 대관식 휘장이 헝가리로 반환되어 철저한 조사가 이루어지기 전까지 성 이슈트반 왕관의 상부가 이슈트반 1세 왕의 왕관에 어느 정도까지 속했는가에 대한 문제는 열려 있었다. 에나멜 그림의 다양한 스타일과 기술, 왕관 비문의 언어(그리스어, 라틴어)는 두 부분이 서로 다른 시대에 제작되었을 가능성이 있음을 시사한다. 그러나 왕관이 분리되어 있는 표현은 알려져 있지 않으며, 성 이슈트반 왕관은 항상 하나로 표현된다.

2. 2. 중세 시대

헝가리 과학 협회와 헝가리 가톨릭 감독회가 제창한 설에 따르면[21], 현존하는 헝가리의 성 이슈트반 왕관은 '''코로나 그라에카'''(corona graeca)와 '''코로나 라티나'''(corona latina)의 두 부분으로 이루어져 있으며, 동로마 제국의 영향을 받은 벨러 3세 시대에 현재의 형태로 가공되었다고 한다(벨러 3세는 동로마 제국의 황실에서 자랐으며, 한때 황태자이기도 했다).

이후 성 이슈트반 1세로 시성된 이슈트반 1세의 대관을 통해, 헝가리 왕국이 성립되었다고 여겨진다(대관일에는 여러 설이 있으며, 1000년 12월 25일 또는 1001년 1월 1일이라고도 한다).

하르트비크 주교(1095년 - 1116년)가 기록한, 로마 교황이 "축복과 함께" 이슈트반 1세에게 보낸 것이라는 기록을 성관의 기원으로 보는 설이 있다. 칼만의 요청에 의해 편찬된 하르트비크 주교의 전기가 이 설의 근거가 된다. "하르트비크 전"에 따르면 이슈트반 1세는 에스테르곰의 아스트리크 대주교를 로마로 파견하여, 로마 교황에게 왕관을 요구했다/요청했다(ask for/require)(원주 원전의 라틴어는 어느 쪽으로도 해석할 수 있다). 여기서는 "로마 교황"(Pope)이라고만 기재되어 있으며, 로마 교황의 이름은 적혀 있지 않다. 하지만 폴란드 왕 미에슈코 1세의 사절이 먼저 도착했기 때문에, 왕관은 폴란드 왕을 위해 만들어지게 되었다. 그 무렵, 교황은 꿈속에서 천사가 나타나, 다른 나라에서 온 사절이 나타나 왕을 위한 왕관을 요구할 것이라는 계시를 받았다. 다음 날, 실제로 아스트리크가 교황을 알현하여 왕관을 요구했기 때문에, 교황은 아스트리크에게 왕관을 주었다는 기록이다. "하르트비크 전"은 1200년경 헝가리에서 기도서로 사용되었지만, 그곳에서는 당시의 교황으로 실베스테르 2세의 이름이 올라와 있다. 실베스테르 2세가 왕관을 하사한 경위는 기독교권 전역으로 퍼져나갔기 때문에, 1613년, 왕관 수호자인 Révay Péter|레바이 페테르hu가, 성관은 실베스테르 2세로부터 이슈트반 1세에게 하사된 것이라고 선언하기에 이르렀다. 그러나, 이 전승은 각색되었다고도 생각된다. 예를 들어 미에슈코 1세(935년? - 992년 5월 25일)는 실베스테르 2세의 재위 기간(999년 - 1003년)보다 먼저 사망했다. 또한, 이슈트반 1세가 시성된 1083년경에 쓰여진 "Greater Legend"에 따르면, "그(이슈트반 1세)의 아버지의 죽음으로부터 50년 후(...) 교황으로부터 축복의 편지가 도착하여(...) 주로 인정받은 이슈트반 1세가 왕으로 선출되었다. 이슈트반 1세는 도유를 받고, 명예로운 왕관을 착용했다"고 한다. 이 전승에서는, 성관이 로마에서 하사되었다는 묘사가 완전히 결여되어 있다. 게다가, 바티칸에는 이 성관을 수여했다는 것을 나타내는 문서가 전혀 존재하지 않는다. 로마에서 왕관을 수여하는 것은 헝가리 왕국에 대한 영향력을 상징하기 때문에, 로마에게 명확한 이익이 됨에도 불구하고이다.

성관의 기원에 대해, 유명하지만 신뢰성이 떨어지는 이야기가 있다. 티트마르 폰 메르제부르크(Thietmar von Merseburg, ? - 1018년)의 보고서에 따르면, 신성 로마 제국 황제오토 3세가 이슈트반 1세의 대관에 동의했고, 교황도 축복을 주었다고 기술되어 있으며, 많은 역사가들이 이때 성관도 주어졌다고 주장했지만, 이 보고서에는 왕관에 대한 기술이 전혀 없었고, 성관이 로마 교황으로부터 수여되었다는 근거가 되지 못했다.

이 두 가지 설 -- 벨러 3세 시대에 만들어졌다는 설과 교황으로부터 수여되었다는 설 외에도, 아득한 고대나 아시아에 기원을 둔 수많은 낭만적인 전설이 존재한다.

이슈트반 1세 시점에서의 성관이 어느 정도까지냐는 의문은, 1978년 왕관이 헝가리로 반환되어 일련의 조사가 가능해질 때까지 보류되었다.

에나멜 그림에 사용된 기술이 여러 가지라는 점이나, 조각이 서클릿부(코로나 그라에카)에서 그리스어, 밴드부(코로나 라티나)에서 라틴어라는 점을 감안하면, 두 부분이 각각 다른 시대에 만들어졌다는 것을 알 수 있다. 그러나, 왕관을 분해한 기록은 전혀 남아 있지 않으며, 기록상으로는 이슈트반 1세가 대관한 것과 동일한 것으로 간주되었다.

2. 3. 근세 시대

성 이슈트반 왕관은 벨러 3세가 비잔티움 제국의 영향을 받아 만들었다고 알려져 있다. 훗날 성 이슈트반으로 시성된 헝가리의 초대 군주인 이슈트반 1세가 1000년 12월 25일 또는 1001년 1월 1일에 이 왕관을 받고 헝가리 왕국을 수립했다고 전해진다.

헝가리 과학 협회와 헝가리 가톨릭 감독회가 제창한 설에 따르면[21], 현존하는 헝가리의 성 이슈트반 왕관은 '''코로나 그라에카'''(corona graeca)와 '''코로나 라티나'''(corona latina)의 두 부분으로 이루어져 있으며, 동로마 제국의 영향을 받은 러슬로 3세 시대에 현재의 형태로 가공되었다고 한다(러슬로 3세는 동로마 제국의 황실에서 자랐으며, 한때 황태자이기도 했다).

이후 성 이슈트반으로 시성된 이슈트반 1세의 대관을 통해, 헝가리 왕국이 성립되었다고 여겨진다(대관일에는 여러 설이 있으며, 1000년 12월 25일 또는 1001년 1월 1일이라고도 한다).

하르트비크 주교(1095년 - 1116년)가 기록한, 로마 교황이 "축복과 함께" 이슈트반 1세에게 보낸 것이라는 기록을 성관의 기원으로 보는 설이 있다. 칼만의 요청에 의해 편찬된 하르트비크 주교의 전기가 이 설의 근거가 된다. "하르트비크 전"에 따르면 이슈트반 1세는 에스테르곰의 아스트리크 대주교를 로마로 파견하여, 로마 교황에게 왕관을 요구했다/요청했다(ask for/require)(원전의 라틴어는 어느 쪽으로도 해석할 수 있다). 여기서는 "로마 교황"(Pope)이라고만 기재되어 있으며, 로마 교황의 이름은 적혀 있지 않다. 하지만 폴란드 왕 미에슈코 1세의 사절이 먼저 도착했기 때문에, 왕관은 폴란드 왕을 위해 만들어지게 되었다. 그 무렵, 교황은 꿈속에서 천사가 나타나, 다른 나라에서 온 사절이 나타나 왕을 위한 왕관을 요구할 것이라는 계시를 받았다. 다음 날, 실제로 아스트리크가 교황을 알현하여 왕관을 요구했기 때문에, 교황은 아스트리크에게 왕관을 주었다는 기록이다. "하르트비크 전"은 1200년경 헝가리에서 기도서로 사용되었지만, 그곳에서는 당시의 교황으로 실베스테르 2세의 이름이 올라와 있다. 실베스테르 2세가 왕관을 하사한 경위는 기독교권 전역으로 퍼져나갔기 때문에, 1613년 왕관 수호자는 성관은 실베스테르 2세로부터 이슈트반 1세에게 하사된 것이라고 선언했다. 그러나 이 전승은 각색되었다고도 생각된다. 예를 들어 미에슈코 1세(935년? - 992년 5월 25일)는 실베스테르 2세의 재위 기간(999년 - 1003년)보다 먼저 사망했다. 또한, 이슈트반 1세가 시성된 1083년경에 쓰여진 "Greater Legend"에 따르면, "그(이슈트반 1세)의 아버지의 죽음으로부터 50년 후(...) 교황으로부터 축복의 편지가 도착하여(...) 주로 인정받은 이슈트반 1세가 왕으로 선출되었다. 이슈트반 1세는 도유를 받고, 명예로운 왕관을 착용했다"고 한다. 이 전승에서는 성관이 로마에서 하사되었다는 묘사가 완전히 결여되어 있다. 게다가, 바티칸에는 이 성관을 수여했다는 것을 나타내는 문서가 전혀 존재하지 않는다. 로마에서 왕관을 수여하는 것은 헝가리 왕국에 대한 영향력을 상징하기 때문에, 로마에게 명확한 이익이 됨에도 불구하고이다.

성관의 기원에 대해 유명하지만 신뢰성이 떨어지는 이야기가 있다. 티트마르 폰 메르제부르크(Thietmar von Merseburg, ? - 1018년)의 보고서에 따르면, 신성 로마 제국 황제오토 3세가 이슈트반 1세의 대관에 동의했고, 교황도 축복을 주었다고 기술되어 있으며, 많은 역사가들이 이때 성관도 주어졌다고 주장했지만, 이 보고서에는 왕관에 대한 기술이 전혀 없었고, 성관이 로마 교황으로부터 수여되었다는 근거가 되지 못했다.

이 두 가지 설 -- 러슬로 3세 시대에 만들어졌다는 설과 교황으로부터 수여되었다는 설 외에도, 아득한 고대나 아시아에 기원을 둔 수많은 낭만적인 전설이 존재한다.

이슈트반 1세 시점에서의 성관이 어느 정도까지냐는 의문은, 1978년 왕관이 헝가리로 반환되어 일련의 조사가 가능해질 때까지 보류되었다.

에나멜 그림에 사용된 기술이 여러 가지라는 점이나, 조각이 서클릿부(코로나 그라에카)에서 그리스어, 밴드부(코로나 라티나)에서 라틴어라는 점을 감안하면, 두 부분이 각각 다른 시대에 만들어졌다는 것을 알 수 있다. 그러나 왕관을 분해한 기록은 전혀 남아 있지 않으며, 기록상으로는 이슈트반 1세가 대관한 것과 동일한 것으로 간주되었다.

성관은 대관식 때에만 사용되었으며, 사용하지 않을 때는 항상 2명의 왕관 수호자가 지킨다. 왕관 수호자 외에 이 성관에 접촉할 수 있는 사람은 단 두 명뿐이다. 당시의 헝가리 궁중 백(속세 최고의 지위)이 대관식 동안 성관을 받침대에 놓고, 당시의 대주교(성직자 최고의 지위)가 왕에게 왕관을 씌운다.

2. 4. 근대

성 이슈트반 왕관은 여러 번 도난, 은닉, 분실, 회수, 국외 반출을 겪는 등 다양한 역사를 가지고 있다. 아르파드 왕조(1000~1301) 시대에는 대관식 상징물이 대관 도시인 세케슈페헤르바르에 보관되었다. 이후 왕관은 비셰그라드(페슈트 주에 위치), 포조니(현재의 슬로바키아 브라티슬라바), 또는 부다 중 한 곳에 보관되었다.

1805~1806년에는 약 3개월 동안 뭉카치(현재 우크라이나 무카체보)의 팔라노크 성에 보관되기도 했다.[15] 러요시 코슈트는 1848년 헝가리 혁명이 붕괴된 후 왕관과 대관 보물을 가지고 트란실바니아(오늘날 오르쇼바, 루마니아) 오르소바 근처의 버드나무 숲에 나무 상자에 묻었다. 이후 1853년에 발굴되어 부다의 왕궁으로 반환되었다.

제2차 세계 대전 말기인 1945년 5월 4일, 왕관 보물은 오스트리아 마트제에서 미국 제86보병사단에 의해 회수되었다.[15] 왕관 보물은 서유럽으로 옮겨졌고, 결국 소련으로부터 안전하게 보관하기 위해 헝가리 왕관 경비대에 의해 미국 육군에 넘겨졌다.[16]

냉전 기간 대부분 동안 왕관은 미국 금괴 보관소(포트 녹스, 켄터키 주)에 미국의 금 보유량과 기타 귀중한 역사적 유물과 함께 보관되었다. 왕관이 진품임을 확인하기 위한 광범위한 역사적 연구를 거친 후, 1978년 1월 6일 지미 카터 미국 대통령의 명령에 따라 헝가리 국민에게 반환되었다.[17] 헝가리 왕실 의복에 대한 현재의 대부분의 학문적 지식은 이 현대 연구에서 비롯되었다.

상당한 미국의 정치적 논쟁에 따라 보석 반환 합의에는 헝가리의 공산주의 정부가 아닌 국민이 보석을 소유하도록 보장하는 많은 조건이 포함되었다.[17] 헝가리계 미국인 인구의 대다수는 왕관 반환 결정에 반대했다.[18] 1978년 1월 6일, 사이러스 밴스 미국 국무장관은 부다페스트에서 헝가리에 왕관을 반환했다.[19]

헝가리 인민 공화국이 몰락한 후, 왕관은 1990년에 다시 국가 문장에 포함되었다. 국민 의회는 1849년의 왕관이 없는 코슈트 문장 대신 전쟁 전의 문장을 선택했다.

2. 5. 현대

성 이슈트반 왕관은 도난, 은닉, 분실, 회수, 국외 반출 등 여러 사건을 겪었다. 아르파드 왕조(1000~1301) 시대에는 대관식 상징물이 대관 도시인 세케슈페헤르바르에 보관되었다. 이후 왕관은 비셰그라드(페슈트 주 위치), 포조니(현재 슬로바키아 브라티슬라바), 부다 중 한 곳에 보관되었다. 1805~1806년에는 약 3개월 동안 뭉카치(현재 우크라이나 무카체보)의 팔라노크 성에 보관되기도 했다.[15] 1848년 헝가리 혁명이 붕괴된 후, 러요시 코슈트는 왕관과 대관 보물을 트란실바니아(오늘날 오르쇼바, 루마니아) 오르소바 근처 버드나무 숲에 나무 상자에 묻었다. 1853년에 발굴되어 부다 왕궁으로 반환되었다.

제2차 세계 대전 말기인 1945년 5월 4일, 왕관 보물은 오스트리아 마트제에서 미국 제86보병사단에 의해 회수되었다.[15] 왕관 보물은 서유럽으로 옮겨졌고, 소련으로부터 안전하게 보관하기 위해 헝가리 왕관 경비대에 의해 미국 육군에 넘겨졌다.[16] 냉전 기간 대부분 동안 왕관은 미국 금괴 보관소(포트 녹스, 켄터키 주)에 미국의 금 보유량과 기타 귀중한 역사적 유물과 함께 보관되었다. 광범위한 역사적 연구를 거쳐 왕관이 진품임을 확인한 후, 1978년 1월 6일 지미 카터 미국 대통령의 명령에 따라 헝가리 국민에게 반환되었다.[17]

헝가리 왕실 의복에 대한 현재의 대부분의 학문적 지식은 이 현대 연구에서 비롯되었다. 미국의 정치적 논쟁에 따라 보석 반환 합의에는 헝가리 공산주의 정부가 아닌 국민이 보석을 소유하도록 보장하는 많은 조건이 포함되었다.[17] 헝가리계 미국인 대다수는 왕관 반환 결정에 반대했다.[18] 1978년 1월 6일, 사이러스 밴스 미국 국무장관은 부다페스트에서 헝가리에 왕관을 반환했다.[19]

헝가리 인민 공화국이 몰락한 후, 1990년에 왕관은 국가 문장에 다시 포함되었다. 국민 의회는 1849년의 왕관이 없는 코슈트 문장 대신 전쟁 전의 문장을 선택했다.

2000년 1월 1일, 성관과 홀, 보주, 검은 헝가리 국립 박물관에서 국회의사당으로 옮겨졌다.

3. 구성

성 이슈트반 왕관의 형태는 비잔티움 제국에서 도입된 폐쇄형 상단의 카멜라우키온 형식 왕관과 동일하다. 여러 개의 그림이 있는 것도 비잔틴 왕관의 특징이다. 콘스탄티노폴리스에서 자란 벨러 3세의 통치 기간 동안 교차하는 밴드가 ''코로나 그라에카''에 추가되었을 때, 밴드는 아마도 비잔틴 패턴을 모방하려는 의도로 ''코로나 그라에카''처럼 장식되었을 것으로 추정된다. 왕관의 금과 보석의 물질적 가치는 19세기 전반의 추산에 따르면 포린트 금화 2만 닢에 달한다고 한다.

3. 1. 코로나 그라에카 (Corona graeca)

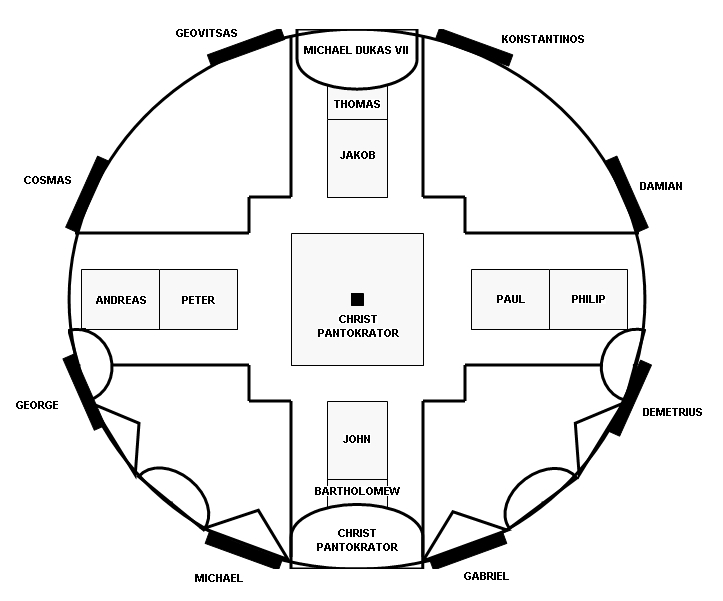

코로나 그라이카(그리스어: Κορώνα Γραικά, 라틴어: Corona Graeca)는 너비 5.2cm, 지름 20.5cm의 금으로 된 띠이다. 둥근 고리 뒤쪽에 있는 두 개의 아콰마린은 신성 로마 제국의 마티아스 2세에 의해 추가되었다.[7]

왕관 정면에 있는 그림에는 "전능하신 그리스도"로 묘사된 예수가 있다. 예수의 왼쪽과 오른쪽에는 대천사 미카엘, 대천사 가브리엘이 있고, 성 게오르기우스, 테살로니키의 데메트리오스, 성 코스마와 다미아노스가 절반 정도의 크기로 묘사되어 있다.

둥근 고리 뒤쪽에는 미카엘 7세의 초상화가 있고, 왼쪽에는 콘스탄티누스 10세의 초상화, 오른쪽에는 게저 1세의 초상화가 있다. 게저 1세의 초상화 주변에는 "성실한 튀르크인(헝가리인)의 영지의 군주이신 게저"(ΓΕΩΒΙΤZΑC ΠΙΣΤΟC ΚΡΑΛΗC ΤΟΥΡΚΙΑCgrc)라는 구절이 그리스어로 새겨져 있다.[8][9]

당시 비잔티움 제국에서 헝가리인을 "투르크족"이라 불렀고,[8][10][9] 콘스탄티노폴리스의 관할 아래 있던 동방 정교회의 헝가리 지부는 "투르키아 대교구"(헝가리)로 명명되었으며, 이 교회의 수장은 "투르키아 대교구 주교"(헝가리)였다.[9] 비잔틴 국가 위계에서 헝가리 국왕에게 "왕"을 뜻하는 일반적인 남슬라브어 단어(Kralj)를 헬라화한 형태를 사용하여 황제와 헝가리 국왕의 스타일을 명확하게 구분했다. 성인들과 그리스 통치자들은 후광이 있는 반면 게저는 그렇지 않다. 황제 이름은 붉은색, 헝가리 국왕의 비문은 짙은 파란색 또는 검은색이다.

원형 밴드의 에나멜 판, 판토크라토르를 묘사한 판, 그리고 황제 미카엘의 그림은 모두 서로 다른 기술을 사용하여 왕관에 부착되었다. 황제의 그림은 앞면의 판토크라토르 그림과 같은 방식으로 테두리에 부착할 수 없었다. 프레임은 위로 접혀졌고, 황제의 그림은 가장자리에 못 박혔다. 따라서 미카엘 7세의 그림은 원래 이 왕관을 위해 디자인된 것이 아니라, 다른 곳에서 먼저 사용되었을 것이라고 추정된다.

뾰족하고 아치형 판이 있는 corona graecala는 비잔틴 여황제의 왕관 형태와 동일하다. 즉, 여성용 왕관이었다. 이는 미카엘 7세 두카스 황제가 1075년경 게저 국왕의 부인인 시나데네에게 수여한 것이다. 이 선물은 새로운 왕관이 아니라, 황제의 보물에서 선택하고 개조해야 했던 여성용으로 디자인된 오래된 왕관이었다. 구식이 된 에나멜 그림은 제거되었는데, 이는 이전의 역사적 인물을 나타내거나 궁정 의례에 따라 헝가리 여왕에게 적합하지 않았기 때문이다. 이러한 형태로 왕관은 헝가리로 보내졌다.

corona graecala에 묘사된 게저가 게저 1세 국왕이 아니라 성 이슈트반의 아버지라는 또 다른 견해가 있다.[11] 이 견해는 게저 대공이 왕관 없이, 그러나 왕의 홀을 들고 corona graceala에 묘사되어 있다는 사실에 의해 확인된다.[12]

3. 2. 코로나 라티나 (Corona latina)

corona latinala("라틴 왕관")는 금색 판 4개가 가로세로 7.2cm의 정사각형 중앙 패널 가장자리에 용접된 형태이며, 폭은 5.2cm이다. 이 띠들은 원래 다른 물건을 위해 만들어졌다가 왕관에 맞춰 개조된 것으로 추정된다. 단독으로는 어떤 기능도 하지 않으므로 독립적인 물건이 아니다. corona graecala(그리스 왕관)의 윗부분 가장자리에 부착하여 돔 형태의 윗부분을 제공하도록 설계되었다.[7]

성자들의 그림과 글씨체는 제작 시기를 짐작하게 해준다. 고대 양식의 대문자 중 토마스(Thomas)의 T와 파울루스(Paulus)의 두 번째 U는 비잔틴 제국 동전에 사용된 라틴 문자의 특징적인 스타일로 형성되었으며, 이는 11세기 중반에 폐지되었다. 이들은 이슈트반 1세에게 교황이 하사한 성물함이나 휴대용 제단, 또는 어쩌면 책의 보물 장정을 장식했을 수도 있다. 이슈트반 1세가 역사적으로 기록된 자신의 선물을 보답하기 위해 교황 중 한 명으로부터 왕관을 선물 받았을 가능성도 있지만, 확인되지는 않았다. 그러나 사도들의 그림은 양식으로 보아 1000년경으로 추정할 수 없다.[7]

교차하는 띠는 금선으로 가장자리를 두르고 있으며, 이는 띠의 아랫부분을 막고 장식 시스템을 마무리한다. 중심 패널에는 12개의 진주가 있고, corona latinala 전체에는 총 72개의 진주가 있는데, 이는 그리스도의 제자 수(사도행전 10장 1절)를 상징한다.[7]

중심 패널은 전능하신 그리스도를 묘사한 사각형 칠보 에나멜 그림으로 장식되어 있다. 각 띠에는 사도행전 1장 13절에 열거된 처음 8명의 사도와 동일한 8개의 서 있는 사도 그림(총 8개)이 있다.[7]

에바 코바치(Éva Kovács)와 주자 로바그(Zsuzsa Lovag)[13]는 corona latinala가 원래 헝가리의 그리스 수도원에서 가져온 큰 비잔틴 전례용 별이었을 것으로 추정한다. 이 별을 새로운 역할에 맞추기 위해, 이 별의 네 팔 각각의 하단에 있는 사도들이 잘려나갔고, 이 비잔틴 열린 왕관을 닫힌 왕관(즉, 비잔틴 제국 의전에서 최고 황제 또는 군주의 왕관 유형)으로 변형시키고, 꼭대기에 있는 성물 십자가를 위한 기초를 제공하기 위해 corona graecala 안쪽에 매우 조잡하게 부착되었다.[7]

헝가리 과학 협회와 헝가리 가톨릭 감독회가 제창한 설에 따르면[21], 현존하는 헝가리의 성 이슈트반 왕관은 '''코로나 그라에카'''(corona graeca)와 '''코로나 라티나'''(corona latina)의 두 부분으로 이루어져 있으며, 동로마 제국의 영향을 받은 벨러 3세 시대에 현재의 형태로 가공되었다고 한다(벨러 3세는 동로마 제국의 황실에서 자랐으며, 한때 황태자이기도 했다).[7]

성관은 대관식 때에만 사용되었으며, 사용하지 않을 때는 항상 2명의 왕관 수호자가 지킨다. 왕관 수호자 외에 이 성관에 접촉할 수 있는 사람은 단 두 명뿐이다. 당시의 헝가리 궁중 백(속세 최고의 지위)이 대관식 동안 성관을 받침대에 놓고, 당시의 대주교(성직자 최고의 지위)가 왕에게 왕관을 씌운다.[7]

3. 3. 십자가

왕관 꼭대기에 있는 십자가는 예수가 그려져 있는 패널을 관통하는 형태로 장식되어 있다.[7] 왕관의 십자가는 16세기에 설치된 것으로 추정된다. 17세기에 큰 충격을 받아 기울어졌는데, 이는 왕관을 쇠 상자에 제대로 넣지 않은 채 뚜껑을 닫았기 때문으로 추정된다.[7]

Éva Kovács는 현재 왕관 꼭대기에 있는 단순한 십자가가 세 조각의 참된 십자가를 담고 있던 원래의 이중 십자가 유물 십자가를 대체한 것이며, 성 이슈트반 왕관에 참된 십자가가 존재했기 때문에 왕관이 성스러운 것이 되었다고 주장한다.

정점의 십자가는 그리스도의 에나멜화를 관통하는 형태로 거칠게 부착되어 있다. 부착 시기는 16세기경으로 추정된다. 십자가는 17세기경부터 충격으로 휜 듯한 형태를 하고 있는데, 왕관을 보관하는 철 상자에 넣을 때 제대로 정리하지 않은 채 뚜껑을 닫아 버린 탓으로 보인다.[21]

4. 법적, 상징적 의미

성 이슈트반 왕관은 12세기부터 헝가리 왕의 대관 증표로 사용되었다. 앙주가의 카로이 1세 문장이 보주에 새겨져 있지만, 다른 증표는 이슈트반 1세와 관련이 있다.[22]

이 왕관은 '''성 이슈트반의 왕관의 땅''' 밖으로 반출이 금지되어 있으며, 헝가리 왕은 이 왕관을 받아야만 정식으로 대관을 받은 것으로 인정되었다. 헝가리 역사에서 50명 이상의 왕이 이 왕관을 받았으며, 야노시 지그몬드와 요제프 2세만이 받지 않았다.

1256년부터 성 이슈트반의 왕관은 '''성관'''(''Szent Korona'')으로 불렸으며, 14세기경부터 왕관은 단순한 군주의 상징이 아닌, 헝가리 왕국의 권력을 상징하는 객관적인 사물이 되었다. 즉, 헝가리 왕국은 왕관에 어울리는 왕을 원하게 된 것이다.[22]

1401년 헝가리 공식 인장에는 "헝가리의 성관 봉인"이 명시되어 있고, 헝가리 왕국의 국기·국장 및 1990년 이후 헝가리의 국장에도 성관이 디자인되어 있다. 성관은 헝가리에서 법원으로도 취급되어 법제에도 영향을 미쳤다.

4. 1. 성스러운 왕관의 교리 (Szentkorona-tan)

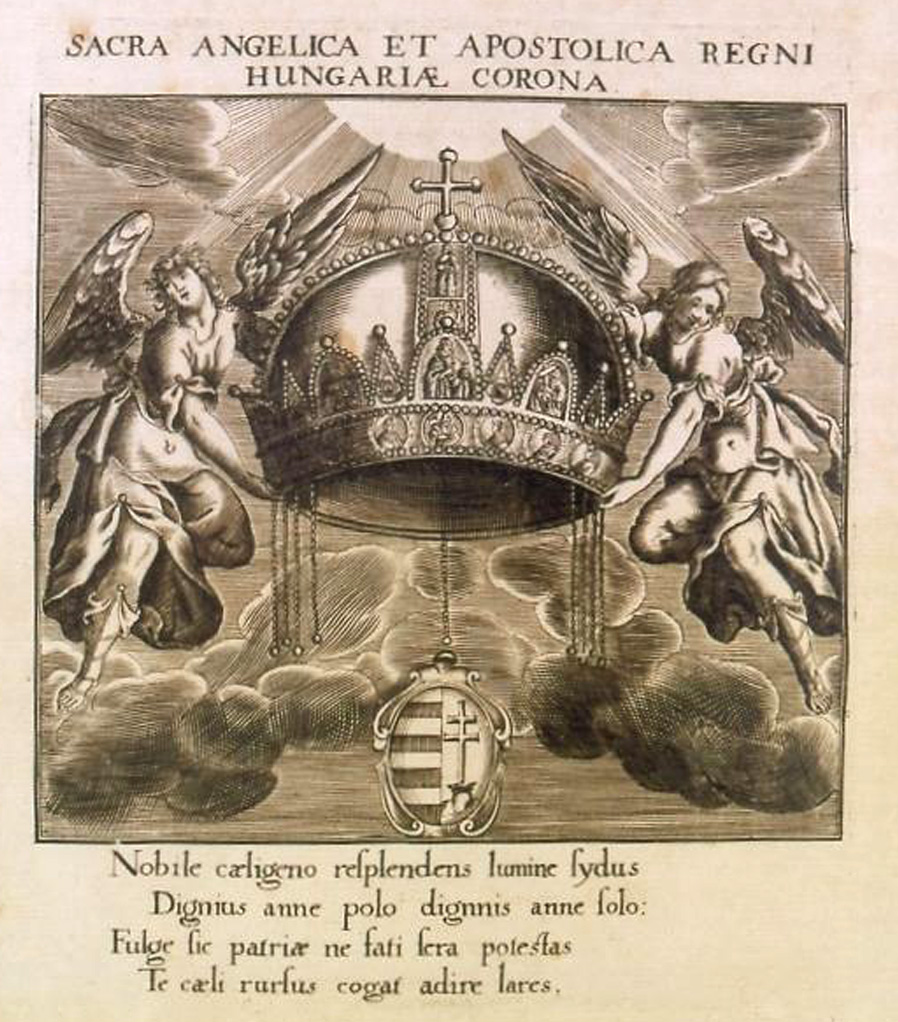

다른 모든 유럽 기독교 왕관과 마찬가지로, 성 이슈트반 왕관은 착용자의 통치에 대한 신의 권리를 나타내는 후광을 상징한다. 민간 전승에 따르면, 성 이슈트반 1세는 죽기 전(1038년)에 왕관을 들어올려 왕관과 그의 왕국을 성모 마리아에게 봉헌했다. 이후 마리아는 헝가리 왕국의 ''patrona''(수호성인)일 뿐만 아니라 ''regina''(여왕)로 묘사되었다. 이 봉헌은 "성 이슈트반 왕관의 교리"(Szentkorona-tanhu)에 따라 헝가리의 미래 왕들을 돕기 위해 왕관에 신성한 힘을 부여하기 위한 것이었다.[22]왕관 경비병이었던 페테르 레바이는 그의 저서 ''Commentarius De Sacra Regni Hungariae Corona''(1613년 아우크스부르크 출판, "헝가리 왕국의 성스러운 왕관 해설")과 ''De monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae''(1659년 프랑크푸르트 출판, "헝가리 군주제와 성스러운 왕관에 관하여")에서 이 교리를 상세히 설명했다. 이 교리에 따르면, 왕관 자체는 헝가리 국가와 동일한 법적 인격체이다. 그것은 통치 군주보다 우위에 있으며, 군주는 "왕관의 이름으로" 통치한다.

이슈트반 1세는 대관식에서 Nagyboldogasszony와 왕관과의 계약을 지키기 위해 성스러운 왕관에 충성을 맹세했다. Nagyboldogasszony는 단순히 헝가리 왕국의 수호자일 뿐만 아니라 "여왕"이라는 의미도 담겨 있다. 이 계약은 장래에 걸쳐 군주에게 성성을 부여하고, 성관의 교리(Doctrine of the Holy Crown)를 기초로 하는 정치 체제를 강화하기 위해 이루어졌다.[22]

카로이 1세는 생애에 3번의 대관식을 거행했는데, 이는 1310년 성관에 의한 대관식 이외에는 정식 대관으로 인정받지 못했기 때문이다. 이처럼 대관은 법적인 의무로 인식되어 왔다. 제1차 세계 대전 후 헝가리에서 카를 1세가 헝가리 왕위를 되찾으려다 실패했고(카를 1세의 복귀 운동), 헝가리 왕은 공위가 되었다. 그 후 1946년 공화정체가 시행되기까지 헝가리는 왕이 없는 왕국을 유지했다.

호르티 미클로시는 개신교 신자였기 때문에 성모 마리아가 명목상의 헝가리 왕으로 여겨질 수는 없었고, Szent Korona Állameszmény가 그를 대신했다. 이것은 성관을 헝가리의 법적 대표로, 성관이 단독으로 군주나 국가의 근간으로서의 권력을 짊어진다는 생각이다.[22] 이 생각에 기초한 헝가리의 공법에서는 성관은 국가의 주권을 표현하고, 정통한 군주와 특권 제신분 간의 유기적 통일을 확립하며, 헝가리의 모든 법원을 구성하는 것으로 간주되었다. 이것은 "성스러운 왕관의 이론(Szent Korona-tanhu)"이라고 불린다. 이 생각은 헝가리의 우경화를 촉진했다. 성 이슈트반 왕관의 땅 재보장을 목표로 한 우파는 최종적으로 아돌프 히틀러의 나치 독일에 결부되어 제2차 세계 대전의 비극을 초래했다.[22]

헝가리의 공문서나 문장에 이전과 마찬가지로 성관이 사용된 것은 주변 국가들에게 논쟁의 대상이 되었다. 트리아농 조약으로 영토 대부분을 잃은 마자르인 세력이 다시 성 이슈트반 왕관의 땅을 요구하고 있는 것이 아닌가 의심했기 때문이다. 헝가리인들은 중앙 유럽 1000년의 동란 속에서 살아남은 상징으로서 왕관에 당연한 경의를 표했지만, 성관의 특수한 권력을 주장하는 우파의 정치 운동 앞에서 분열에 내몰리게 되었다.[22]

2011년에 제정된 『헝가리 기본법』 전문에서는 이슈트반 1세의 대관을 국가 건국으로 규정하고, "성관"이 "역사적인 헌법의 성과"를 나타내며, "헝가리의 입헌 국가의 연속성 및 민족의 통합을 체현"하며, 헝가리 민족 구성원은 "그것에 경의를 표한다"고 언급하고 있다. 한편 국민 주권·정교 분리 원칙에서 성관이 헌법 해석의 기준이 될 수 없다는 비판과, 법적 연속성의 관점에서 "성스러운 왕관의 이론"이 헌법의 성과로 간주되는 것은 어렵다는 생각도 있다. 또한 형법전 제334조는 성스러운 왕관・국가・국기・국장을 손괴 또는 모욕하는 자에게 1년 이하의 구류형을 부과한다고 규정하고 있다.

4. 2. 헝가리 국가 정체성과 주권의 상징

다른 모든 유럽 기독교 왕관과 마찬가지로, 성 이슈트반 왕관은 착용자의 통치에 대한 신의 권리를 나타내는 후광을 상징한다. 민간 전승에 따르면, 성 이슈트반 1세는 죽기 전(1038년)에 왕관을 들어올려 왕관과 그의 왕국을 성모 마리아에게 봉헌했다.[22] 이후 마리아는 헝가리 왕국의 ''patrona''(수호성인)일 뿐만 아니라 ''regina''(여왕)로 묘사되었다. 이 봉헌은 "성 이슈트반 왕관의 교리"(Szentkorona-tanhu)에 따라 헝가리의 미래 왕들을 돕기 위해 왕관에 신성한 힘을 부여하기 위한 것이었다.왕관 경비병이었던 페테르 레바이는 그의 저서인 ''Commentarius De Sacra Regni Hungariae Corona''(1613년 아우크스부르크 출판, "헝가리 왕국의 성스러운 왕관 해설")과 ''De monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae''(1659년 프랑크푸르트 출판, "헝가리 군주제와 성스러운 왕관에 관하여")에서 이 교리를 상세히 설명했다. 이 교리에 따르면, 왕관 자체는 헝가리 국가와 동일한 법적 인격체이다. 그것은 통치 군주보다 우위에 있으며, 군주는 "왕관의 이름으로" 통치한다.

성 이슈트반 왕관은 대관식 왕관으로, 대관식 때만 착용해야 하며, 나머지 시간에는 두 명의 왕관 경비병(koronaőr)이 지킨다. 이 외에 왕관을 만질 수 있는 사람은 단 두 명뿐이다. 즉 대관식 때 왕관을 베개 위에 올려놓는 너도르이슈판(최고 세속 직함)과 왕의 머리에 왕관을 씌우는 에스테르곰 대주교(헝가리 수석 사제, 최고 성직 직함)이다.

헝가리 왕국의 대관 증표로 여겨지며, 12세기 이후 헝가리 왕이 대대로 계승해 온 것이다. 보주는 앙주가의 카로이 1세의 문장이 그려져 있지만, 왕관을 포함한 다른 증표는 모두 이슈트반 1세와 관련이 있다.

이 왕관은 '''성 이슈트반의 왕관의 땅'''(헝가리, 크로아티아, 리에카 주변) 밖으로 반출하는 것이 금지되어 있다. 헝가리 왕은 이 왕관을 받지 않으면 정식 대관을 받은 것으로 인정되지 않는다. 헝가리 역사상 50명 이상의 왕이 이 왕관을 받았다. 이 왕관을 받지 않은 것은 야노시 지그몬드와 요제프 2세 두 명뿐이다.

성 이슈트반의 왕관이 '''성관'''(''Szent Korona'')이라고 불리게 된 것은 1256년부터이다. 14세기경부터 왕가의 권력은 단순한 군주를 상징하는 것이 아니라 명확하고 객관적인 사물인 왕관이 상징으로서의 역할을 하게 되었다. 다시 말해, 헝가리 왕국은 왕을 장식하는 왕관을 원하는 것이 아니라 왕관에 어울리는 왕을 원하게 되었다고 할 수 있다. 이는 유럽에서도 드문 상황이다.

1401년의 헝가리 공식 인장에는 "헝가리의 성관 봉인"이라고 명시되어 있다. 또한 헝가리 왕국의 국기·국장 및 1990년 이후의 헝가리의 국장에서는 성관이 디자인으로 그려져 있다.

또한 헝가리에서 성관은 법원으로도 취급되어 헝가리의 법제에도 영향을 미치고 있다.

이슈트반 1세는 대관식에서 Nagyboldogasszony(성모 마리아)와 왕관과의 계약을 지키기 위해 성스러운 왕관에 충성을 맹세했다. Nagyboldogasszony는 단순히 헝가리 왕국의 수호자일 뿐만 아니라 "여왕"이라는 의미도 담겨 있다. 이 계약은 장래에 걸쳐 군주에게 성성을 부여하기 위해, 또한 성관의 교리(Doctrine of the Holy Crown)를 기초로 하는 정치 체제를 강화하기 위해 이루어졌다.

카로이 1세는 생애에 3번의 대관식을 거행했다. 이는 1310년 성관에 의한 대관식 이외에는 정식 대관으로 인정받지 못했기 때문이다. 이처럼 대관은 법적인 의무로 인식되어 왔다. 제1차 세계 대전 후 헝가리에서 카를 1세는 헝가리 왕위를 되찾으려다 실패했고(카를 1세의 복귀 운동), 헝가리 왕은 공위가 되었다. 그 후 1946년 공화정체가 시행되기까지 헝가리는 왕이 없는 왕국을 유지했다.

성모 마리아가 명목상의 헝가리 왕으로 여겨질 수 있지만, 섭정인 호르티 미클로시가 개신교였기 때문에 실현되지 못하고, Szent Korona Állameszmény가 그를 대신했다. 이것은 성관을 헝가리의 법적 대표로, 성관이 단독으로 군주나 국가의 근간으로서의 권력을 짊어진다는 생각이다.[22] 이 생각에 기초한 헝가리의 공법에서는, 성관은 국가의 주권을 표현하고, 정통한 군주와 특권 제신분 간의 유기적 통일을 확립하며, 헝가리의 모든 법원을 구성하는 것으로 간주되었다. 이것은 "성스러운 왕관의 이론(Szent Korona-tanhu)"이라고 불린다. 이 생각은 헝가리의 우경화를 촉진했다. 성 이슈트반의 왕관의 땅 재보장을 목표로 한 우파는, 최종적으로 아돌프 히틀러의 나치 독일에 결부되어, 제2차 세계 대전의 비극을 초래했다.

헝가리의 공문서나 문장에 이전과 마찬가지로 성관이 사용된 것은 주변 국가들에게 논쟁의 대상이 되었다. 트리아농 조약으로 영토의 대부분을 잃은 마자르인 세력이 다시 성 이슈트반의 왕관의 땅을 요구하고 있는 것이 아닌가 의심했기 때문이다. 헝가리인들은 중앙 유럽 1000년의 동란 속에서 살아남은 상징으로서 왕관에 당연한 경의를 표했다. 하지만, 성관의 특수한 권력을 주장하는 우파의 정치 운동 앞에서 분열에 내몰리게 되었다.

2011년에 제정된 『헝가리 기본법』 전문에서는, 이슈트반 1세의 대관을 국가 건국으로 규정하고, "성관"이 "역사적인 헌법의 성과"를 나타내며, "헝가리의 입헌 국가의 연속성 및 민족의 통합을 체현"하며, 헝가리 민족의 구성원은 "그것에 경의를 표한다"고 언급하고 있다. 한편 국민 주권·정교 분리의 원칙에서, 성관이 헌법 해석의 기준이 될 수 없다는 비판과, 법적 연속성의 관점에서 "성스러운 왕관의 이론"이 헌법의 성과로 간주되는 것은 어렵다는 생각도 있다. 또한 형법전 제334조는, 성스러운 왕관・국가・국기・국장을 손괴 또는 모욕하는 자에게 1년 이하의 구류형을 부과한다고 규정하고 있다.

4. 3. 헝가리 기본법

성 이슈트반 1세가 왕관과 왕국을 성모 마리아에게 봉헌한 후, 마리아는 헝가리의 수호성인이자 여왕(''regina'')으로 묘사되었다.[22] 이는 "성 이슈트반 왕관의 교리"(Szentkorona-tanhu)에 따라 왕관에 신성한 힘을 부여하기 위한 것이었다. 이 교리에 따르면 왕관 자체는 헝가리 국가와 동일한 법적 인격체이며, 군주는 "왕관의 이름으로" 통치한다.1256년부터 성 이슈트반의 왕관은 '''성관'''(''Szent Korona'')이라고 불렸다. 14세기경부터 왕관은 단순한 상징이 아닌, 헝가리 왕국의 권력을 상징하는 객관적인 사물이 되었다. 1401년 헝가리 공식 인장에는 "헝가리의 성관 봉인"이라고 명시되어 있으며, 헝가리 왕국의 국기·국장 및 1990년 이후의 헝가리의 국장에도 성관이 디자인되어 있다.

이슈트반 1세는 대관식에서 성모 마리아와 왕관과의 계약을 지키기 위해 성스러운 왕관에 충성을 맹세했다. 이 계약은 미래 군주에게 신성함을 부여하고, 성관의 교리에 기초한 정치 체제를 강화하기 위해 이루어졌다. 카로이 1세는 1310년 성관으로 대관식을 치르기 전까지 정식 왕으로 인정받지 못했다. 제1차 세계 대전 이후 카를 1세의 복위 실패와 왕정 폐지까지 헝가리는 왕이 없는 왕국이었다.

성모 마리아가 명목상 헝가리 왕으로 여겨질 수 있었지만, 섭정 호르티 미클로시가 개신교였기 때문에 실현되지 못하고, 성관이 헝가리의 법적 대표로 여겨졌다.[22] 이는 성관이 국가 주권을 표현하고, 군주와 특권 계층의 유기적 통일을 확립하며, 헝가리의 모든 법원을 구성한다는 "성스러운 왕관의 이론(Szent Korona-tanhu)"에 기초한다. 이 이론은 헝가리의 우경화를 촉진했고, 제2차 세계 대전에서 나치 독일과 협력하는 결과를 낳았다.

트리아농 조약으로 영토를 잃은 마자르인 세력은 성 이슈트반 왕관의 땅을 요구하며 주변 국가들과 갈등을 빚었다. 헝가리인들은 왕관을 1000년 동란에서 살아남은 상징으로 존경했지만, 우파의 정치 운동으로 인해 분열되었다.

2011년 제정된 『헝가리 기본법』 전문은 이슈트반 1세의 대관을 국가 건국으로 규정하고, "성관"이 "역사적인 헌법의 성과"를 나타내며, "헝가리의 입헌 국가의 연속성 및 민족의 통합을 체현"한다고 명시한다. 그러나 국민 주권과 정교 분리 원칙에 따라 성관이 헌법 해석 기준이 될 수 없다는 비판도 있다.

5. 사진

참조

[1]

서적

The Habsburgs

Penguin Random House UK

[2]

문서

Beckwith, 214

[3]

문서

Bàràny-Oberschall (1949)

[4]

문서

László, 425

[5]

문서

"De sacra corona regni Hungariae ortu, virtuti, victoria, fortuna... brevis commentarius"

[6]

서적

A magyar Szent Korona

BKL Kiadó

[7]

간행물

A Thousand Years of Christianity in Hungary – Hungariae Christianae Millennium

Hungarian Catholic Episcopal Conference

2001-10-10

[8]

서적

De Administrando Imperio by Constantine VII Porphyrogenitus

https://books.google[...]

Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies

2013-08-28

[9]

서적

The Turks in World History

https://books.google[...]

Oxford University Press

[10]

서적

History of the Mongols from the 9th to the 19th Century: The So-called Tartars of Russia and Central Asia

https://books.google[...]

Cosimo, Inc.

2013-06-15

[11]

간행물

"The structural aspect: towards a plural society"

[12]

서적

The Holy Crown of Hungary

https://books.google[...]

Hungarian Institute

[13]

문서

Magyar koronazasi jelvenyek

Corvina Kiado

[14]

서적

Reflections on the Holy Crown of Hungary

[15]

웹사이트

Hungary: Recovery of Crown Jewels 1945

http://www.ibiblio.o[...]

2008-12-17

[16]

웹사이트

Jimmy Carter Library: The Crown of St. Stephen

https://web.archive.[...]

2016-12-12

[17]

웹사이트

The Hungarian Crown

https://web.archive.[...]

2009-08-27

[18]

뉴스

Returning the Crown of Saint Stephen to post-Cold War Hungary

https://adst.org/201[...]

2020-01-07

[19]

뉴스

Crown of St.Stephen Formally Returned to Hungary

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2020-01-07

[20]

문서

The sword has a walrus-tooth hilt decorated in the Mammen style, dated to the 10th century.

[21]

간행물

A Thousand Years of Christianity in Hungary - Hungariae Christianae Millennium

Hungarian Catholic Episcopal Conference

2001-10-10

[22]

서적

新版世界各国史 ドナウ・ヨーロッパ史

山川出版社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com