소크라테스 이전 철학자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

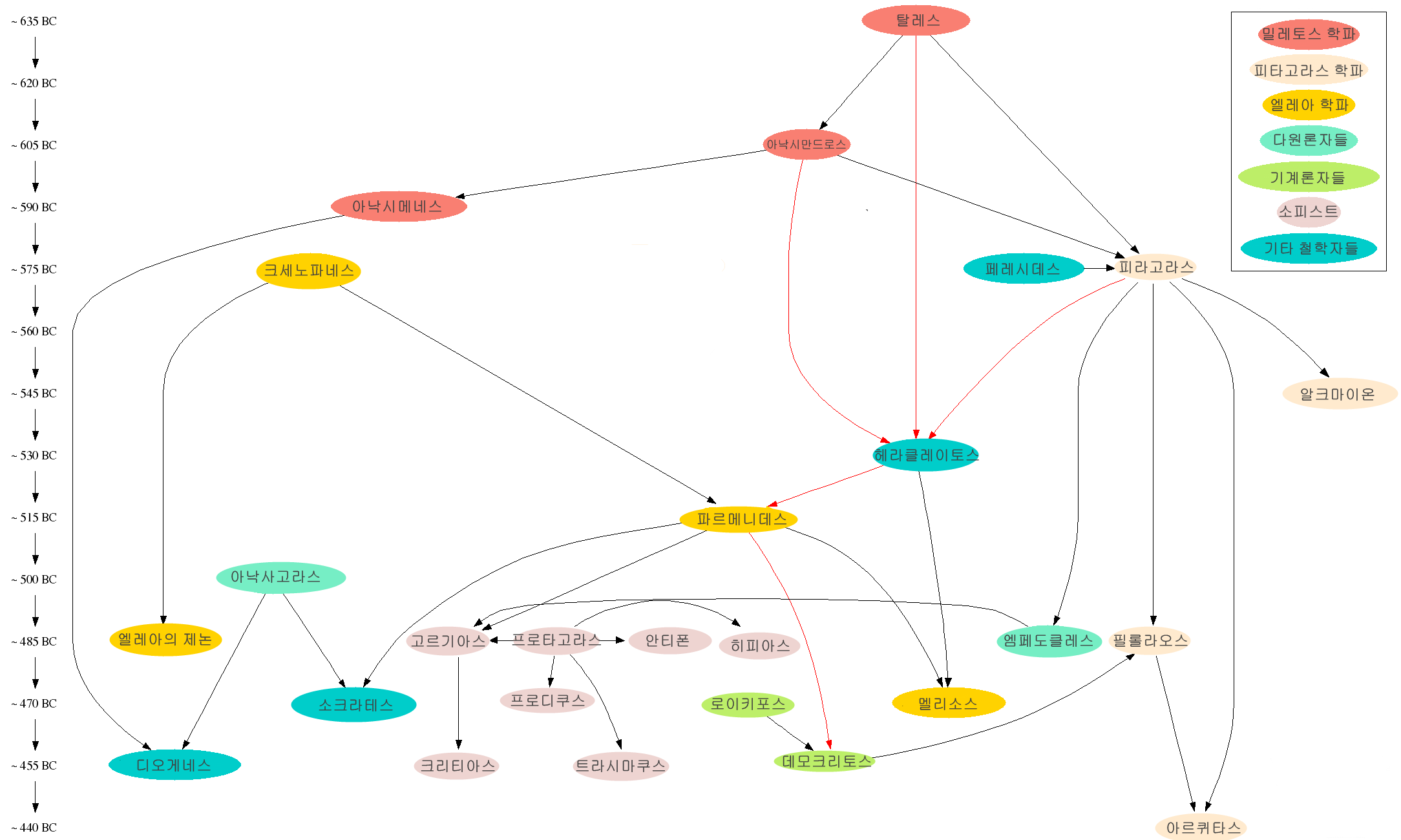

소크라테스 이전 철학자들은 소크라테스 이전에 활동한 고대 그리스 철학자들을 지칭하는 용어이다. 이들은 기원전 6세기부터 5세기까지 고대 그리스의 이오니아, 이탈리아 남부 등지에서 활동하며, 자연의 구조와 우주의 근원에 대한 탐구를 펼쳤다. 밀레토스 학파, 피타고라스 학파, 엘레아 학파, 원자론자, 소피스트 등 다양한 학파와 철학자들이 이 시기에 등장했으며, 탈레스, 아낙시만드로스, 헤라클레이토스, 파르메니데스, 데모크리토스 등이 대표적이다. 이들은 신화적 설명에서 벗어나 합리적인 설명을 추구하고, 우주의 근본 원리(아르케)를 탐구하며, 인간 지식의 한계를 인식하는 등 서양 철학과 과학의 발전에 중요한 영향을 미쳤다. 그들의 사상은 인식론, 신학, 의학, 우주론 등 다양한 분야에 걸쳐 있으며, 플라톤, 아리스토텔레스, 스토아 학파 등 후대 철학자들에게도 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

| 소크라테스 이전 철학자 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| |

| |

| 철학사 | |

| 분야 | 서양 철학 |

| 시대별 | 소크라테스 이전 철학자 고대 철학 중세 철학 르네상스 철학 근대 철학 현대 철학 |

| 세기별 | 16세기 철학 17세기 철학 계몽 시대 19세기 철학 20세기 철학 21세기 |

| 관련 철학 | 종교 철학 기독교 철학 유대교 철학 이슬람 철학 힌두 철학 시크 철학 불교 동양 철학 바빌로니아 인도 철학 이란 철학 중국 철학 일본 철학 한국 철학 |

| 명칭 | |

| 독일어 | Vorsokratiker |

| 영어 | pre-Socratic philosopher |

| 그리스어 | Προσωκρατικοί φιλόσοφοι |

| 인물 | |

| 주요 인물 | 탈레스 아낙시만드로스 아낙시메네스 피타고라스 크세노파네스 헤라클레이토스 파르메니데스 엠페도클레스 아낙사고라스 엘레아의 제논 멜리소스 데모크리토스 프로타고라스 고르기아스 트라시마코스 히피아스 안티폰 크리티아스 |

2. 용어

'''소크라테스 이전 철학자'''라는 용어는 19세기에 독일 철학자 헤르만 딜스가 그의 저서 《소크라테스 이전 철학자 단편집》을 통해 처음 사용하면서 널리 퍼지게 되었다.[1] 이 용어는 소크라테스와 그 이전 시대 철학자들의 철학적 탐구 방식의 차이를 강조하기 위해 만들어졌다. 소크라테스 이전 철학자들은 주로 자연의 구조와 ''코스모스''(즉, 질서가 있는 우주)에 관심을 가졌고, 소크라테스와 그의 후계자들은 주로 윤리학과 정치에 관심을 가졌다.

철학은 기원전 6세기경 고대 그리스에서 등장했다. 소크라테스 이전 시대는 약 2세기 동안 지속되었는데, 이 시기에 팽창하는 페르시아의 아케메네스 제국이 서쪽으로 뻗어 나갔고, 그리스인들은 무역과 해상 항로에서 발전을 이루어 키프로스와 시리아에 도달했다.[1]

소크라테스 이전 철학자들은 우주를 설명하기 위해 이성을 사용하고, 신화적 설명 대신 합리적인 설명을 추구했다는 중요한 특징을 가지고 있다.[1] 이들은 전체의 다원성과 단일성을 모두 설명할 수 있는 단일한 설명이 존재하며, 그 설명은 신들의 직접적인 행동이 아니라고 보았다.[2] 소크라테스 이전 철학자들은 전통적인 신화적 설명을 거부하고 분석적이고 비판적인 사고를 통해 외부 세계의 궁극적인 근본과 본질적인 본성에 대한 탐구를 하였다. 이들은 많은 경우 사물의 물질적 원리인 '아르케'와 그것의 기원과 소멸의 방법을 찾았다.[3]

하지만 이 용어는 몇 가지 단점을 가지고 있다. 첫째, 소크라테스 이전 철학자 중 일부는 윤리에 지대한 관심을 갖고 어떻게 가장 잘 살 수 있는지 고민했다. 둘째, 이 용어는 소크라테스 이전 철학자들이 소크라테스보다 덜 중요하거나, 심지어 고전 시대 철학으로 가는 단순한 단계(목적론 암시)에 불과하다는 것을 암시한다. 셋째, 이 용어는 시간적으로 부정확한데, 소크라테스 이전 철학자 중 마지막 인물들은 소크라테스와 동시대인이었다.

이러한 이유로, 영어권 문헌에서는 ''초기 그리스 철학''이라는 용어도 자주 사용된다.[1] 앙드레 라크스와 글렌 W. 모스트는 특히 이 시대를 "소크라테스 이전 철학" 대신 "초기 그리스 철학"으로 묘사하는 이러한 변화를 그들의 포괄적인 9권짜리 로브판 ''초기 그리스 철학''을 통해 대중화했다.

3. 역사적 배경

최초의 소크라테스 이전 철학자들은 아나톨리아 서해안의 이오니아 지방, 특히 밀레토스를 중심으로 활동했다. 페르시아인들은 기원전 540년경 이오니아 도시들을 정복했고, 이후 페르시아의 참주들이 그들을 다스렸다. 그리스인들은 기원전 499년에 이오니아 반란을 일으켰지만, 기원전 494년에 패배했다.[1] 이오니아 지방은 고대 이집트와 메소포타미아 등 다른 문명과의 교류가 활발했던 곳으로, 다양한 사상과 문화가 융합되는 환경이었다.[1] 기원전 5세기 중반, 아테네가 그리스 철학의 중심지로 부상하면서 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스와 같은 철학자들이 등장했지만, 소크라테스 이전 철학자들의 영향은 계속되었다.[1]

독립적인 ''폴리스''들의 민주적인 정치 체제는 시민들이 다양한 문제에 대해 자유롭게 질문하고 토론할 수 있는 환경을 제공했으며, 이는 철학 발전에 기여했다. 대부분의 그리스 도시들은 전제 군주나 사제에 의해 통치되지 않아 시민들이 자유롭게 여러 문제에 대해 질문할 수 있었다.[1]

그리스 신화 또한 철학의 탄생에 영향을 미쳤다. 철학자들은 호메로스와 헤시오도스의 작품에 나타난 세계관과 신에 대한 의문을 제기하며, 보다 합리적인 설명을 추구했다.[1] 소크라테스 이전 철학자들은 신화, 성스러운 장소, 지역 신들이 지배하는 세계에서 생겨났다. 호메로스와 헤시오도스 등 서사 시인들의 작품은 이러한 환경을 반영했다.[1]

4. 주요 특징

소크라테스 이전 철학자들은 사물의 합리적 통일성을 강조하고 초자연적 설명을 거부하며, 세상과 인간 사회에서 작용하는 자연적인 원리를 찾았다. 이들은 세상을 합리적 탐구를 통해 이해할 수 있는 질서정연한 배열인 ''코스모스''로 보았다.[4] 또한, 코스모스를 이해하기 위해 리듬, 대칭, 유추, 연역, 환원, 자연의 수학화 등 새로운 용어와 개념을 만들어냈다.[5]

이들의 사상에서 발견되는 중요한 용어는 ''아르케''인데, 이는 문맥에 따라 다양한 의미를 가진다. 이후의 사물에 영향을 미친다는 의미를 내포한 시작 또는 기원을 의미할 수 있고, 원리 또는 원인을 의미할 수도 있다.[6]

소크라테스 이전 철학자들은 자신들의 이론을 증명하기 위한 경험주의와 실험이 부족했는데, 이는 도구의 부족 때문이거나 세상을 분해할 수 없는 통일체로 보려는 경향 때문일 수 있다.[7]

조나단 반스에 따르면, 소크라테스 이전 철학은 ''내적''이고, ''체계적''이며, ''경제적''이라는 세 가지 중요한 특징을 보여준다. 내적이라는 것은 이 세상에서 발견되는 특성으로 세상을 설명하려 했다는 의미이고, 체계적이라는 것은 그들의 발견을 보편화하려고 했다는 것이며, 경제적이라는 것은 새로운 용어를 거의 사용하지 않으려고 했다는 것이다. 이러한 특징을 바탕으로 소크라테스 이전 철학자들은 인간 사상의 흐름을 신화에서 철학 및 과학으로 바꾸는 중요한 업적을 달성했다.[8]

소크라테스 이전 철학자들은 무신론자는 아니었지만, 자연 현상에 대한 신들의 관여 정도를 최소화하거나 신들을 자연 세계에서 완전히 제거하는 경향을 보였다.[9]

소크라테스 이전 철학자들은 자연과 우주를 스스로 사색의 대상으로 삼았고, 그들의 사상은 우주론 또는 자연철학이라고 불리는 경우가 많다. 이들은 이전의 의인화적인 신화에 의한 설명을 배제하고, 보다 일반화된 비의인적인 설명을 추구했다. 예를 들어, 번개를 제우스가 분노하여 벼락을 던지는 것이 아니라, 먹구름이 공기의 틈을 만들고 그 틈에서 폭풍이 불어 빛이 보이는 것이라고 설명했다.

이러한 태도는 맹목적인 종교에서 벗어나 철학, 더 나아가 과학으로 이어지는 사고방식의 전환점으로서 세계사적으로도 획기적이었다.

소크라테스 이전 철학자들이 설명을 시도하려 했던 것들은 다음과 같다.

이오니아의 자연철학은 우주 생성론 (우주는 무엇으로부터 생기는가)에서 출발하여, 점차 주변 현상을 설명하는 방향으로 나아갔다. 개별 현상에 대해 왜 그러한 현상이 발생하는지가 질문되었고, 더 나아가 그러한 현상 모두를 통어하는 원리가 요구되었다. "로고스"라고 불린 그 통제 원리는, 불이나 수라는 구체적인 것 안에서 추구되었다. 여기에서 수의 성질을 묻고, 파생적인 여러 개념, 예를 들어 무한에 대한 탐구가 이루어졌다.

또한 자연 현상에 대한 질문은, 우주의 궁극적 구성 원리로서의 원자를 가정하고, 원자의 기계론적 운동으로 세계를 묘사하는 원자론에 이르렀다. 이러한 원리에 대한 질문은 또한, 기존의 사회, 도시 국가의 모습을 반성하고, 그곳에서의 행동을 관습에 의해서가 아니라 논리에 의해 다시 규정하려는 소피스트들의 등장으로도 이어졌다. 또는 아낙사고라스와 같이 의인적인 신의 묘사에 대한 회의와 거부로도 이어졌다.

소크라테스 이전 철학자들이 제안한 현상 기술은 관찰에 기초하지만 사변적이며, 후세의 자연 과학에서는 부정된다. 후세의 학자들은 소크라테스 이전의 철학자들이 제시한 답의 대부분을 진실로 받아들이지 않았지만, 그들이 답을 구하려 했던 질문, 더 나아가 질문을 제기하고 탐구하는 태도는 그대로 계승되었다.

그러나 근대에 들어 많은 자연 과학상의 발견으로, 원자론처럼 그 논리가 재평가된 것도 있다.

5. 관련 학파와 철학자들

소크라테스 이전 철학은 크게 세 단계로 구분할 수 있다.

- 밀레토스 학파: 탈레스, 아낙시만드로스, 아낙시메네스

- 피타고라스 학파: 피타고라스, 필롤라오스, 알크마이온, 아르퀴타스, 티마이오스

- 헤라클레이토스

- 엘레아 학파: 크세노파네스, 파르메니데스, 엘레아의 제논, 멜리소스

- 다원주의 학파: 엠페도클레스, 아낙사고라스

- 원자주의: 레우키포스, 데모크리토스

- 궤변론: 프로타고라스, 고르기아스, 트라시마쿠스, 칼리클레스, 크리티아스, 프로디코스, 히피아스, 안티폰, 리코프론

- 디오게네스

5. 1. 밀레토스 학파

밀레투스 학파는 기원전 6세기에 이오니아의 밀레투스를 중심으로 활동한 탈레스, 아낙시만드로스, 아낙시메네스로 구성된 학파이다. 이들은 스승과 제자의 관계였을 가능성이 크며, 주로 세계의 기원과 본질에 대해 탐구했다. 각자 전체를 하나의 ''아르케''(시작 또는 원리)로 귀속시키며 자연주의적 일원론의 전통을 시작했다.

| 철학자 | 활동 시기 (서기 0년 이전) |

|---|---|

| 탈레스 | 585 |

| 아낙시만드로스 | 550 |

| 아낙시메네스 | 545 |

| 피타고라스 | 530 |

| 크세노파네스 | 530 |

| 헤라클레이토스 | 500 |

| 파르메니데스 | 500 |

| 제논 | 450 |

| 아스파시아 | 450 |

| 아낙사고라스 | 450 |

| 엠페도클레스 | 445 |

| 멜리소스 | 440 |

| 프로타고라스 | 440 |

| 레우키포스 | 435 |

| 고르기아스 | 430 |

| 안티폰 | 430 |

| 데모크리토스 | 420 |

| 필롤라오스 | 420 |

| 소크라테스 | 420 |

| 플라톤 | 380 |

| 아리스토텔레스 | 350 |

- 탈레스는 만물의 근원을 물이라고 보았다.

- 아낙시만드로스는 만물의 근원을 아페이론(무한자)이라고 보았다.

- 아낙시메네스는 만물의 근원을 공기라고 보았다.

5. 1. 1. 탈레스

탈레스(Θαλῆς|탈레스grc, 기원전 624년–546년)는 최초의 철학자로 여겨진다.[1] 그는 이유를 사용하고, 증명을 사용하고, 일반화를 한 최초의 인물이기에 최초의 서양 철학자로 평가받는다. 또한 우주를 묘사하는 최초의 단어인 '코스모스'라는 단어를 만들었다. 그는 기하학에 기여했으며 기원전 585년의 일식을 예측했다.[2]탈레스는 페니키아 출신이었을 가능성이 있다.[3][4] 밀레투스는 당시 여러 문명이 만나는 장소이자 무역 중심지였으며, 탈레스는 이웃 문명인 고대 이집트, 메소포타미아, 크레타, 페니키아를 방문했다.[3] 이집트에서 기하학은 농지를 분할하는 수단으로 발전했는데, 탈레스는 추상적인 연역적 추론을 통해 일반화에 도달함으로써 기하학을 발전시켰다. 후기 아테네 철학자인 프로클로스는 현재 탈레스의 정리로 알려진 정리를 탈레스에게 귀속시켰다. 그는 또한 이등변삼각형의 밑각이 같고 지름이 원을 이등분한다는 것을 처음으로 주장한 것으로도 알려져 있다.[2]

탈레스는 당시 많은 그리스인들처럼 사르디스를 방문했는데, 그곳에서 천문 기록을 보관하고 천문 관측을 실용적인 문제(기름 수확)에 사용했다.[2][5] 탈레스는 고대 시대에 널리 천재로 여겨졌으며[5] 그리스 7현인 중 한 명으로 존경받았다.[6]

탈레스를 최초의 철학자로 만든 것은 세상의 기원과 본질에 대한 근본적인 철학적 질문을 제기하고, 경험적 증거와 추론을 바탕으로 답을 제공했다는 점이다. 그는 세상의 기원을 신성한 존재가 아닌 원소에 돌렸다.[7] 탈레스의 주장에 대한 지식은 아리스토텔레스에게서 비롯된다. 아리스토텔레스는 이전 철학자들의 견해를 논하면서 "이러한 유형의 철학의 창시자인 탈레스는 원리(arche)가 물이라고 말한다"고 전한다. 그가 arche로 의미한 바는 기원, 원소 또는 존재론적 행렬일 수 있지만, 다양한 해석에 관계없이 그는 세상을 다양한 항목의 집합이 아닌 하나의 것으로 인식하고 결합/원래 요소에 대해 추측했다.[8]

탈레스 철학의 또 다른 중요한 측면은 모든 것이 신으로 가득 차 있다는 그의 주장이다. 그가 여기서 무엇을 의미했는지는 신론적 관점에서 무신론적 관점까지 다양하게 해석될 수 있다.[9] 그러나 아리스토텔레스가 제시한 가장 타당한 설명은 탈레스가 생기론을 옹호하고 있으며, 즉, 존재하는 모든 것의 합인 우주는 신성하고 살아 있다는 것이다.[10] 마지막으로, 탈레스의 또 다른 주목할 만한 주장은 "지구는 물 위에 놓여 있다"는 것이다. 이는 아마도 육지에서 물고기 화석을 관찰한 후의 결론이었을 것이다.[11][6]

5. 1. 2. 아낙시만드로스

아낙시만드로스(기원전 610년 ~ 546년)는 밀레투스 출신으로, 탈레스보다 25살 어렸다. 그는 밀레투스의 유력 가문 출신으로, 부유한 정치가였다. 그는 수학과 지리학을 포함한 여러 분야에 관심을 보였다. 그는 세계 최초의 지도를 그렸고, 지구가 구형이라고 처음으로 주장했으며, 시계와 비슷한 시간 측정 도구를 만들었다.[2] 탈레스의 주장에 대한 응답으로, 그는 성질이 없고, 한정되지 않으며, 무한한 물질(''아페이론'')을 첫 번째 원리로 제시했는데, 이로부터 뜨거움과 차가움, 습함과 건조함과 같은 주요 대립물들이 분화되었다. 그의 설명은 관찰 가능한 변화들을 다양한 원소로 변환되는 하나의 근원으로 돌려 설명하려는 시도였다. 탈레스와 마찬가지로, 그는 이전에 초자연적인 설명이 주어졌던 현상들에 대해 자연주의적인 설명을 제공했다. 그는 또한 인류의 기원에 대한 추측으로도 알려져 있다. 그는 지구가 다른 구조물 안에 위치하는 것이 아니라 우주의 중심에 아무런 지지 없이 놓여 있다고 주장했다. 또한, 그는 끊임없이 작용하는 보편적인 힘이 동물의 생명에 영향을 미치는, 생물 다양성에 대한 초기 진화론적 설명을 제시했다.[3] 매사추세츠 공과대학교 철학 교수인 조르조 데 산틸라나에 따르면, 아낙시만드로스의 법칙에 의해 지배되는 우주에 대한 개념은 앞으로 수 세기 동안의 철학적 사고를 형성했으며, 불의 발견이나 아인슈타인의 과학적 혁신만큼 중요했다.[4]5. 1. 3. 아낙시메네스

아낙시메네스(기원전 585-525년)는 아낙시만드로스와 동시대 인물이자 친구였으며, 둘은 다양한 지적 프로젝트를 함께 진행했다. 그는 산문으로 된 자연에 관한 책을 저술했다.[1] 아낙시메네스는 자신의 원리를 ''아에르''(공기)로 삼았으며, 이것이 팽창과 수축을 통해 다른 고전 원소들, 즉 불, 바람, 구름, 물, 흙으로 변한다고 생각했다.[1] 그의 이론은 우주의 단일 근원을 주장했던 아낙시만드로스의 이론과 유사했지만, 아낙시메네스는 주로 밀도의 변화로 인해 공기가 다른 원소로 변환되는 정교한 메커니즘을 제시했다.[1] 고전 시대부터 그는 자연주의적 설명의 아버지로 여겨졌다.[1] 제임스 워렌에 따르면, 아낙시메네스는 살아있는 것과 살아있지 않은 것 모두에 대한 자연 현상을 설명하는 단일 원인을 찾으려는 아낙시만드로스의 시도를 확장하면서 "살아있는 것을 물질적 변화의 단순한 위치로 축소"할 필요는 없었다.[1]5. 2. 크세노파네스

크세노파네스는 밀레투스 근처 이오니아 도시인 콜로폰에서 태어났다. 그는 신학과 인식론에 주된 관심을 가지고 여러 곳을 여행한 시인이었다. 그는 신이 하나인지, 여럿인지, 그리고 만약 그렇다면 그들 사이에 위계가 있는지 알 수 없다고 지적했다. 동시대 그리스인들이 신들을 의인화하여 묘사하는 것을 비판하기 위해, 그는 서로 다른 민족들이 자신과 닮은 모습으로 신을 묘사한다고 지적했다. 소, 말, 또는 사자가 그림을 그릴 수 있다면 그들은 자신들의 신을 소, 말, 또는 사자로 그릴 것이라고 말했다. 이러한 비판은 신들의 모습뿐만 아니라 그들의 행동에도 해당되었다. 호메로스와 헤시오도스의 그리스 신화는 질투와 간음과 같은 도덕적 실패를 신들에게 돌렸는데, 크세노파네스는 이에 반대하며 신들이 인간보다 도덕적으로 우월해야 한다고 생각했다. 그러나 크세노파네스는 신들이 전능하고, 전지전능하며, 전지하다고 주장한 적이 없다.[1]크세노파네스는 태양, 무지개, 성 엘모의 불과 같은 현상에 대한 자연주의적 설명을 제공했다. 전통적으로 이것들은 신성한 개입에 기인했지만, 크세노파네스에 따르면, 그것들은 실제로 구름의 영향이었다. 이러한 설명은 그의 사상에 경험주의를 나타내며 일종의 원시 과학주의를 구성할 수 있다. 학자들은 아리스토텔레스 이후(아마도 크세노파네스의 목적론 부재 때문에) 최근까지 그의 우주론과 자연주의를 간과했지만, 현재 문헌은 그렇지 않다고 시사한다.[2] 인식론에 관해서, 크세노파네스는 인간 지식의 타당성에 의문을 제기했다. 인간은 자신의 믿음이 현실이고 진리를 나타낸다고 주장하는 경향이 있지만, 크세노파네스는 인간이 지식에 도달하는 능력에 대해 비관적이었다. 그럼에도 그는 비판적 사고를 통한 점진적인 발전을 믿었다.[3]

고대 철학 역사가 알렉산더 무렐라토스는 크세노파네스가 현대 형이상학에서도 사용되는 사고 패턴을 사용했다고 언급한다. 크세노파네스는 기상 현상을 구름으로 환원함으로써 "X는 실제로 Y이다"라는 주장을 만들었다. 예를 들어, B32에서 "그들이 아이리스[무지개]라고 부르는 것도 실제로 구름이다. 그것은 보라색, 빨간색 및 녹색으로 눈에 보인다."라고 하였다. 오늘날에도 "번개는 거대한 전기 방전이다" 또는 "테이블과 같은 물건은 미세 입자의 구름이다"와 같은 구름의 비유가 사용된다. 무렐라토스는 구름 비유와 같은 종류의 유추가 과학적 언어에 여전히 존재하며 "...는 현대 철학자가 이론 간 정체성의 예시로 가장 좋아하는 주제이다"라고 논평한다.[5]

아리스토텔레스와 디오게네스 라에르티우스에 따르면, 크세노파네스는 파르메니데스의 스승이었다. 그러나 크세노파네스를 엘레아 학파로 간주해야 하는지는 현재 문헌에서 논쟁의 대상이다.[6]

5. 3. 헤라클레이토스

헤라클레이토스 철학의 특징은 만물 유전 사상이다. 그는 "이 세계 질서 [코스모스], 모든 것의 동일성, 어떤 신도 인간도 창조하지 않았으며, 항상 있었고 있고 앞으로 있을 것이다. 영원히 살아있는 불, 척도에 따라 불타오르고 척도에 따라 꺼진다." (DK B30)라고 썼다. 즉, 자연의 모든 것은 영원히 변화하는 상태에 있다는 것이다. 이전의 일원론 철학자들처럼 헤라클레이토스는 세계의 '아르케'가 불이라고 보았다. 불은 변화를 겪기 때문에 그는 유물론적 일원론자이다. 만물은 불에서 시작되어 영원한 순환 과정에서 다시 불로 돌아가며, 불은 물과 흙이 되고 그 반대도 마찬가지다. 이러한 영원한 변화는 코스모스가 "과거에도 있었고, 지금도 있고, 앞으로도 있을 것"이라는 그의 견해를 설명한다.끊임없는 변화에 대한 생각은 "강의 단편"에서도 나타난다. 헤라클레이토스는 같은 강에 두 번 들어갈 수 없다고 주장하며, 이는 "타 판타 레이" (모든 것은 흐른다)라는 말로 요약된다. "우리는 같은 강에 들어가기도 하고 들어가지 않기도 하며, 우리도 있고 없기도 하다" (DK 22 B49a)라는 단편은 강뿐만 아니라 우리 자신도 끊임없이 변화하고 있음을 보여주며, 실존주의적 질문을 던지는 듯하다.

헤라클레이토스의 또 다른 핵심 개념은 대립의 통일이다. 그는 반대되는 것들이 서로를 반영한다고 보았다. "우리 안의 살아있는 것과 죽은 것, 깨어있는 것과 잠자는 것, 젊은 것과 늙은 것은 같은 것이다. 왜냐하면 이들은 변화했기 때문에 저것들이고, 저것들은 차례로 변화했기 때문에 이것들이기 때문이다" (B88), "차가운 것은 따뜻해지고, 뜨거운 것은 차가워지며, 젖은 것은 마르고, 마른 것은 젖는다" (B126)와 같은 단편들이 이를 보여준다. 대립물의 통일은 세계와 그 다양한 부분들의 통일성이 대립에 의해 생성된 긴장을 통해 유지된다는 것을 보여준다. 각 극성 물질은 반대되는 것을 포함하고 있으며, 이는 끊임없는 순환적 교환과 움직임으로 이어져 코스모스의 안정을 가져온다. "전쟁은 모든 것의 아버지이자 모든 것의 왕이다. 그리고 그는 어떤 것은 신으로, 어떤 것은 인간으로 나타냈고, 어떤 이는 노예로, 어떤 이는 자유인으로 만들었다" (B53)라는 말은 전쟁, 즉 사물을 존재하게 하는 창조적인 긴장을 강조한다.

헤라클레이토스에게 기본적인 생각은 다양한 의미를 가진 ''로고스''이다. 그는 저서에서 사용할 때마다 이 단어의 다른 의미를 사용했을 것이다. 한 단편에 따르면 ''로고스''는 코스모스를 통합하는 보편적인 법칙인 듯하다. "나의 말에 귀 기울이지 말고 로고스에 귀 기울여 모든 것이 하나라는 것에 동의하는 것이 현명하다 (호몰로게인)" (DK 22 B50). ''로고스''는 어디에나 있지만, 그것을 아는 사람은 극소수이다. " [호이 폴로이] "...로고스를 듣거나 [진실을] 말하는 방법을 모른다" (B 19). ''로고스''에 대한 헤라클레이토스의 생각은 스토아 철학에 영향을 주었으며, 합리적인 법칙이 우주를 지배한다는 믿음을 갖게 하였다.

5. 4. 피타고라스 학파

피타고라스(기원전 582–496년)는 밀레투스 근처의 작은 섬인 사모스에서 태어났다. 그는 30세쯤에 크로톤으로 이주하여 학교를 설립하고 정치적 영향력을 얻었다. 수십 년 후, 그는 크로톤을 떠나 메타폰툼으로 이주해야 했다.[1]

피타고라스는 숫자와 숫자의 기하학적 관계를 연구한 것으로 유명했다. 많은 피타고라스 학파 추종자들이 그의 교리를 받아들이고 확장했다. 그들은 그의 생각을 발전시켜 모든 것이 숫자로 구성되어 있으며, 우주는 숫자로 만들어졌고 모든 것은 유추와 기하학적 관계의 반영이라는 주장에 도달했다. 숫자, 음악, 철학은 모두 상호 연결되어 아름다움을 추구하는 인간의 영혼을 위로할 수 있었고, 따라서 피타고라스 학파는 수학 연구를 옹호했다.[1]

피타고라스 학파는 세상을 숫자에 의존하는 완벽한 조화로 인식하고, 의례 및 식단 권고를 포함하여 인류가 마찬가지로 조화로운 삶을 영위하도록 유도하는 것을 목표로 했다. 그들은 금욕적인 생활 방식을 따랐으며, 다양한 쾌락과 음식을 자제했다. 채식주의를 실천했으며, 우정을 매우 중요하게 여겼다. 피타고라스는 정치적으로 귀족정치 형태를 옹호했는데, 이는 나중에 피타고라스 학파들이 거부했지만, 일반적으로 그들은 반동적이었고 특히 여성을 억압했다. 다른 소크라테스 이전 철학자들은 그의 윤회에 대한 믿음을 조롱했다.[1]

주목할 만한 피타고라스 학파로는 필롤라오스(기원전 470-380년), 크로톤의 알크마이온, 아르키타스(기원전 428-347년) 및 에크판투스가 있었다. 알크마이온은 의학 및 철학 저술가로, 신체의 대부분의 장기가 쌍으로 나타나는 것을 알아차리고 인간의 건강은 반대(뜨거움/차가움, 건조함/습함) 사이의 조화에 달려 있으며 질병은 그들의 불균형으로 인해 발생한다고 제안했다. 그는 뇌를 감각과 사고의 중심으로 생각한 최초의 사람이었다. 필롤라오스는 지동설, 즉 태양이 지구 궤도의 중간에 있고 다른 행성들이 있다는 아이디어를 발견하여 우주론을 발전시켰다.[1]

피타고라스 학파는 나중에 신플라톤주의와 같은 기독교적 흐름에 영향을 미쳤으며, 그 교육 방법은 플라톤에 의해 채택되었다. 또한 플라톤 철학의 일부 측면에서 연속성이 있는 것으로 보인다. 칼 A. 허프만이 지적했듯이, 플라톤은 자연 현상을 설명하는 데 수학을 사용하는 경향이 있었고, 인간 영혼의 불멸성, 심지어 신성에 대한 믿음도 가지고 있었다.[1]

5. 5. 엘레아 학파

엘레아 학파는 이탈리아 남부의 엘레아를 중심으로 활동한 철학 학파로, 파르메니데스를 창시자로 하여 엘레아의 제논, 사모스의 멜리소스가 대표적이다. 이들은 변화와 운동을 부정하고, 오직 하나의 불변하는 존재만이 실재한다고 주장하는 급진적인 일원론을 펼쳤다. 엘레아 학파는 존재론이라는 철학적 학문을 시작하는데 큰 영향을 주었으며, 이후 소피스트, 플라톤, 아리스토텔레스와 같은 철학자들은 엘레아 학파의 영향을 받아 논리, 논증, 수학 등을 더욱 발전시켰다.5. 5. 1. 파르메니데스

엘레아 학파는 이탈리아 남부 반도에 위치한 고대 그리스 도시 엘레아의 이름을 따서 명명되었다. 파르메니데스는 이 학파의 창시자로 여겨진다. 다른 저명한 엘레아 학자로는 엘레아의 제논과 사모스의 멜리서스가 있다. 아리스토텔레스와 디오게네스 라에르티우스에 따르면, 크세노파네스는 파르메니데스의 스승이었으며, 크세노파네스도 엘레아 학자로 간주해야 하는지에 대한 논쟁이 있다. 파르메니데스는 기원전 515년경 부유한 집안에서 엘레아에서 태어났다. 그는 생물학, 천문학과 같은 많은 분야에 관심을 가졌으며, 지구가 구형이라는 것을 처음으로 추론했고, 자신의 도시의 정치 생활에도 참여했다.

파르메니데스의 공헌은 고대 철학뿐만 아니라 서양 형이상학과 존재론 전체에 매우 중요했다. 그는 《자연에 관하여》 또는 《있는 것에 관하여》라고 불리는 해석하기 어려운 시를 썼는데, 이는 후기 그리스 철학에 상당한 영향을 미쳤다. 이 시는 진리를 찾기 위해 하늘로 긴 여정을 떠나는 젊은이(고대 그리스어로 '쿠로스')의 이야기를 여신이 인도하는 내용을 담고 있으며, 단편 150개만이 남아 있다. 이 시는 서시, '진리의 길', '의견의 길'의 세 부분으로 구성된다. '의견의 길'에서 생존하는 부분은 거의 없다. 다른 저자들의 언급으로 판단해 볼 때, 그 부분에서 파르메니데스는 우주론을 다루었을 것이다. '진리의 길'은 당시나 지금이나 훨씬 더 중요하게 여겨졌다. '진리의 길'에서 여신은 실제와 존재하지 않는 것("있는 것"과 "없는 것")을 구별하지 못하는 사람들의 논리를 비판한다. 이 시에서 파르메니데스는 모든 것은 하나이며, 따라서 어떤 것도 변경되거나 수정될 수 없다는 자신의 철학을 펼친다. 따라서 우리가 참이라고 생각하는 모든 것, 심지어 우리 자신조차도 잘못된 표현이다. 파르메니데스에 따르면, 있는 것은 태어나지 않고, 변하지 않으며, 무한한 물리적 구체이다. 이것은 헤라클레이토스의 것보다 훨씬 더 급진적인 일원론적 세계관이다. 여신은 쿠로스에게 여러 주장이 진실인지 거짓인지 이해하기 위해 자신의 추론을 사용하도록 가르치고, 감각을 오류로 간주한다. 파르메니데스의 시가 제기한 다른 근본적인 문제는 무에서 유의 창조 교리와 존재와 사고의 통일이다. DK 단편 3에서 인용된 바와 같이: ''To gar auto noein estin te kai einai'' (생각하고 존재하는 것은 하나이고 동일하다).

제논과 멜리서스는 우주론에 대한 파르메니데스의 사상을 이어갔다. 제논은 주로 그의 역설로 알려져 있는데, 이는 파르메니데스의 일원론이 유효하고 다원주의가 무효임을 증명하는 자기 모순적인 진술이다. 이러한 역설의 가장 흔한 주제는 거리를 이동하는 것이었는데, 그 거리가 무한한 점으로 구성되어 있기 때문에 여행자는 결코 그것을 완수할 수 없었다. 그의 가장 유명한 것은 아리스토텔레스가 언급한 아킬레우스의 역설이다: "두 번째는 '아킬레우스'라고 불리며, 가장 느린 주자는 가장 빠른 주자를 따라잡을 수 없다고 말한다. 왜냐하면 추격자는 먼저 추격당하는 자가 출발한 지점에 도달해야 하기 때문에, 더 느린 자는 항상 약간 앞서 있어야 한다." (아리스토텔레스 물리 239b14–18 [DK 29 A26]) 멜리서스는 신성이나 신화적 인물을 언급하지 않고 산문을 사용하여 파르메니데스의 이론을 옹호하고 발전시켰다. 그는 인간이 다양한 존재하지 않는 대상이 존재한다고 생각하는 이유를 설명하려고 시도했다.

엘레아 학파가 논리를 통해 존재에 집중한 것은 존재론이라는 철학적 학문을 시작했다. 엘레아 학파의 영향을 받은 다른 철학자들(예: 소피스트, 플라톤, 아리스토텔레스)은 논리, 논증, 수학, 특히 ''엘렝코스''(증명)를 더욱 발전시켰다. 소피스트는 심지어 엘렝코스의 검토를 받도록 존재를 두었다. 엘레아 학파 때문에 추론이 형식적인 방법을 얻게 되었다.

5. 5. 2. 엘레아의 제논

엘레아의 제논은 파르메니데스의 제자로, 운동과 다원성을 부정하는 여러 역설들을 제시했다. 그의 역설들은 후대 철학자들에게 많은 논쟁거리를 제공했다. 제논은 주로 파르메니데스의 일원론이 유효하고 다원주의가 무효임을 증명하는 자기 모순적인 진술인 그의 역설로 알려져 있다. 이러한 역설의 가장 흔한 주제는 거리를 이동하는 것이었는데, 그 거리가 무한한 점으로 구성되어 있기 때문에 여행자는 결코 그것을 완수할 수 없다는 것이었다.그의 가장 유명한 역설은 아리스토텔레스가 언급한 아킬레우스의 역설이다. "두 번째는 '아킬레우스'라고 불리며, 가장 느린 주자는 가장 빠른 주자를 따라잡을 수 없다고 말한다. 왜냐하면 추격자는 먼저 추격당하는 자가 출발한 지점에 도달해야 하기 때문에, 더 느린 자는 항상 약간 앞서 있어야 한다." (아리스토텔레스 물리 239b14–18 [DK 29 A26])

5. 5. 3. 멜리소스

멜리소스는 파르메니데스의 우주론에 대한 사상을 계승하고 발전시켰다. 그는 신이나 신화적 인물을 언급하지 않고 산문을 사용하여 파르메니데스의 이론을 옹호했으며, 인간이 왜 다양하게 존재하지 않는 대상이 존재한다고 생각하는지 그 이유를 설명하려고 시도했다.5. 6. 원자론자

레우키포스와 데모크리토스는 트라키아의 압데라 출신으로, 원자론으로 가장 잘 알려져 있다. 이들의 사상은 윤리학, 수학, 미학, 정치학, 발생학 등 다양한 분야를 포괄한다.[2]

원자론은 모든 것이 '존재하는 것'으로 가득 차 운동이 불가능하다고 주장한 엘레아 학파에 대한 반론이었다. 데모크리토스와 레우키포스는 운동이 존재하므로 '존재하지 않는 것'(공간)도 존재해야 한다고 보았다. 이들은 감각의 신뢰성에 회의적이었지만, 운동의 존재는 확신했다.[1]

원자론에 따르면, 원자는 균질하고 분할 불가능하며, 제논의 역설에 대한 해답을 제시한다.[1] 원자는 공간 내에서 움직이며 상호작용하여 세계의 다양성을 기계적으로 형성한다.[1]

5. 6. 1. 레우키포스

레우키포스는 원자론의 창시자로 알려져 있지만, 그의 생애에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 그는 기원전 435년경에 활동한 것으로 추정된다.[1]| 철학자 | 활동 시기 (서기 0년 이전) |

|---|---|

| 레우키포스 | 435 |

5. 6. 2. 데모크리토스

데모크리토스는 레우키포스의 제자로, 원자론을 체계화하고 발전시켰다. 트라키아 압데라 출신으로 기원전 420년경에 활동했다.[1] 윤리학, 수학, 미학, 정치학, 발생학 등 다양한 분야를 연구했다.[2]데모크리토스는 모든 사건이 이전 원인에 의해 결정된다는 결정론을 주장했다. 레우키포스는 "우연으로 일어나는 것은 없고, 모든 것은 이유와 필연성에 의해 일어난다"라고 말했다.[3]

또한, 데모크리토스는 모든 것이 원자와 공간으로 이루어져 있으므로, 감각 중 일부는 실제가 아닌 관습적인 것이라고 보았다. 예를 들어 색깔은 원자의 속성이 아니므로, 색깔 인식은 관습에 의한 것이라고 주장했다. 그는 "관습에 의해 단맛, 쓴맛, 뜨거움, 차가움, 색깔이 존재한다. 실제로는 원자와 공간뿐이다"라고 말했다.[4] 이는 감각적 경험의 한계를 지적하며, 색깔과 맛은 실제가 아니라 감각이 그렇게 인식한다는 상대주의적 해석으로 볼 수 있다.[5]

헨드릭 테르 브뤼헨의 그림 ''데모크리토스''(1628)에서 그는 '웃는 철학자'로 묘사되었다.[6]

| 철학자 | 활동 시기 (서기 0년 이전) |

|---|---|

| 데모크리토스 | 420 |

5. 7. 소피스트

소피스트(Sophists)는 기원전 5세기 후반 아테네를 중심으로 활동한 철학자이자 교육자 그룹이었다. 이들은 수사학, 논리학, 윤리학 등 다양한 분야를 가르치며, 전통적인 사고방식에 도전했다. 특히, 진리와 정의의 상대성을 주장하고 개인의 주관적인 판단을 중시했다.[2]플라톤은 소피스트들이 돈을 받고 가르친다는 점을 비판했지만,[3] 소피스트들은 여러 관점에서 문제를 다루는 방법을 가르치는 등 당시 교육에 중요한 역할을 했다.[4] 이들은 법정이나 대중 앞에서 설득력 있는 연설을 할 수 있도록 훈련시켰으며, 이러한 능력은 당시 아테네 사회에서 중요하게 여겨졌다.[4]

대표적인 소피스트로는 프로타고라스, 고르기아스, 히피아스, 트라시마코스, 프로디코스, 칼리클레스, 안티폰, 크리티아스 등이 있다.[2]

안티폰은 자연법과 도시의 법을 대립시키며, 걸리지 않는 한 도시의 법을 따를 필요가 없다고 주장했다. 그는 위험한 쾌락을 거부하는 신중한 쾌락주의자라고도 할 수 있다.[5]

5. 7. 1. 프로타고라스

프로타고라스는 "인간은 만물의 척도"라는 말로 유명하다.[1] 이는 진리의 상대성을 나타내는 것으로 해석된다.[1] 그는 "신들에 관해서는, 나는 그들이 존재하는지 존재하지 않는지, 또는 어떤 형태를 가지고 있는지 확신할 수 없다. 왜냐하면 질문의 모호함과 인간 삶의 짧음을 포함하여 아는 데 많은 장애물이 있기 때문이다."라고도 말했다.[1] 프로타고라스는 기원전 440년경 활동한 주요 소피스트 중 한 명이다.[2]5. 7. 2. 고르기아스

고르기아스는 소피스트이자 수사학의 대가였다. 그는 엘레아 학파의 존재론 개념을 공격하며 존재와 인식에 대한 회의적인 주장을 펼쳤다. 그는 비존재가 존재한다는 것은 터무니없으며, 존재는 생성되거나 무한해야 하는데 어느 쪽도 충분하지 않기 때문에 불가능하다고 주장했다. 현대 학자들 사이에서는 그가 진지한 사상가였는지, 극단적 상대주의와 회의론의 선구자였는지, 아니면 단순한 사기꾼이었는지에 대한 논쟁이 진행 중이다.6. 주요 주제

소크라테스 이전 철학의 가장 중요한 특징은 우주를 설명하기 위해 이성을 사용했다는 점이다. 이들은 주변 현상에 대한 전통적인 신화적 설명을 거부하고, 더 합리적인 설명을 선호하면서 분석적이고 비판적인 사고를 시작했다. 이들은 사물의 합리적 통일성을 강조하고 초자연적 설명을 거부하며, 세상과 인간 사회에서 작용하는 자연적 원리를 찾았다. 소크라테스 이전 철학자들은 세상을 합리적 탐구를 통해 이해할 수 있는 질서정연한 배열인 ''코스모스''로 보았다.

소크라테스 이전 철학자들은 코스모스를 이해하기 위해 리듬, 대칭, 유추, 연역주의, 환원주의, 자연의 수학화 등 새로운 용어와 개념을 만들어냈다. 이들의 이론을 증명하기 위한 경험주의와 실험은 부족했는데, 이는 도구의 부족 때문이거나, 세상을 분해할 수 없는 통일체로 보려는 경향 때문일 수 있다.

고대 철학 교수인 조나단 반스에 따르면, 소크라테스 이전 철학은 ''내적''이고, ''체계적''이며, ''경제적''이라는 세 가지 중요한 특징을 보인다. 내적이라는 것은 이 세상에서 발견되는 특성으로 세상을 설명하려 했다는 의미이고, 체계적이라는 것은 발견을 보편화하려 했다는 것이며, 경제적이라는 것은 새로운 용어를 거의 사용하지 않으려고 했다는 것이다. 이러한 특징을 바탕으로 이들은 인간 사상의 흐름을 신화에서 철학 및 과학으로 바꾸는 중요한 업적을 달성했다.

소크라테스 이전 철학자들은 무신론자는 아니었지만, 자연 현상에 대한 신들의 관여 정도를 최소화하거나 신들을 자연 세계에서 완전히 제거했다.

소크라테스 이전 철학자들의 사상에서 발견되는 중요한 용어는 ''아르케''이다. 이는 이후의 사물에 영향을 미친다는 의미를 내포한 시작 또는 기원을 의미할 수 있으며, 원리 또는 원인을 의미할 수도 있다.

소크라테스 이전 철학은 약 1,000년에 걸쳐 진행된 고대 그리스 철학의 세 단계 중 첫 번째 단계이다. 소크라테스 이전 단계는 세 단계로 나뉜다. 첫 번째 단계는 주로 밀레토스 학파, 크세노파네스, 헤라클레이토스로 구성되었으며, 전통적인 우주 발생론을 거부하고 경험적 관찰과 해석을 바탕으로 자연을 설명하려고 시도했다. 두 번째 단계인 엘레아 학파는 변화나 운동이 일어날 수 있다는 생각을 거부하고 급진적인 일원론에 근거하여, 오직 하나의 실체만 존재하며, 그 실체가 코스모스를 형성한다고 믿었다. 세 번째 단계에서, 후기 엘레아 학파(주로 엠페도클레스, 아낙사고라스, 데모크리토스)는 대부분의 엘레아 학파의 가르침에 반대하고 밀레토스 학파의 자연주의로 돌아갔다.

소피스트는 소크라테스 이전 고대 그리스에서 번성했던 철학적이고 교육적인 운동이었다. 이들은 신에서 도덕성에 이르기까지 전통적인 사고방식을 공격하여 철학과 드라마, 사회 과학, 수학, 역사와 같은 다른 분야의 발전을 위한 길을 열었다.

필롤라오스와 아폴로니아의 디오게네스는 트라키아 출신으로 (기원전 460년경 출생) 소크라테스 이전 철학자 시대의 마지막 세대로 여겨진다. 이들은 우리 우주가 어떻게 구성되었는지에 대한 우주론적 관점을 발전시키기보다는 추상적 사고와 논증을 발전시킨 것으로 주로 알려져 있다.

6. 1. 인식론

소크라테스 이전 철학자들은 인간 지식에 한계가 있음을 인지하면서도 우주를 이해하는 방법을 찾고자 했다.크세노파네스는 인간의 지식이 진실로 입증되거나 증명될 수 없는 단순한 의견에 불과하다고 보았다. 조나단 워렌에 따르면, 크세노파네스는 지식의 본질에 대한 윤곽을 설정했다. 이후, 헤라클레이토스와 파르메니데스는 직접적인 관찰, 탐구, 성찰을 통해 인간이 자연 속 사물의 존재 방식을 이해할 수 있다고 강조했다.

6. 2. 신학

소크라테스 이전 철학은 그리스 민간 종교의 신화적 요소를 해체하는 데 중요한 역할을 했다. 이들은 신들의 행동을 자연 현상과 연결 짓는 전통적인 설명 방식에서 벗어나, 목적론적 설명의 길을 열었다. 특히, 호메로스와 헤시오도스가 묘사한 신들의 모습을 비판하고, 그리스 민간 종교를 면밀히 검토하면서 자연 철학과 신학을 분리하기 시작했다.[1]크세노파네스는 신들의 의인화에 대한 비판을 적극적으로 전개했다. 그는 신이 모든 선함을 갖추고, 불멸하며, 인간과 외모가 달라야 한다는 세 가지 전제 조건을 제시했다.[2] 피타고라스 학파와 엠페도클레스는 영혼의 윤회를 믿었다. 아낙사고라스는 우주적 지성인 '누스'가 만물에 생명을 부여한다고 주장했다.[3]

6. 3. 의학

소크라테스 이전 철학과 의학은 함께 발전했으며, 서로 영향을 주고받았다. 의학은 철학의 한 부분으로 여겨지기도 했고, 그 반대의 경우도 있었다. 히포크라테스는 이 둘을 분리하려 했지만, 완전히 분리되지는 않았다. 의사들은 소크라테스 이전 철학자들이 세상의 본질에 대해 생각했던 것들을 자신들의 이론에 적용하면서, 철학과 의학 사이의 경계는 모호해졌다.예를 들어, 사람들은 간질이 신의 저주라고 생각했지만, 히포크라테스 학파는 이를 자연적인 현상으로 보았다. 이는 밀레토스 학파가 지진과 같은 자연 현상에 대한 신화를 벗겨낸 것과 비슷하다. 해부학, 생리학, 질병에 대한 체계적인 연구는 인과 관계를 발견하고 질병에 대한 더 정교한 용어와 이해를 낳았으며, 궁극적으로 합리적인 과학으로 이어졌다.

6. 4. 우주론

소크라테스 이전 철학자들은 수많은 자연 현상에 대한 환원적인 설명을 시도한 최초의 철학자들이었다. 이들은 우주의 기본적인 물질(''아르케'')이 무엇인지 탐구했다.소크라테스 이전 철학자들은 자연과 우주를 스스로 사색의 대상으로 삼았다. 따라서 그들의 사상은 우주론 또는 자연철학이라고 불리는 경우가 많다.[1] 그들은 외부 현상에 대해, 그 이전의 의인화적인 신화에 의한 설명을 배제하고, 보다 일반화된 비의인적인 설명을 추구했다.[1] 예를 들어, 번개는 제우스가 분노하여 벼락을 던지는 것이 아니라, 먹구름이 공기의 틈을 만들고 그 틈에서 폭풍이 불어 빛이 보이는 것이라고 설명된다.[1]

이러한 태도는 맹목적인 종교에서 벗어나 철학, 더 나아가 과학으로 이어지는 사고방식의 전환점으로서 세계사적으로도 획기적이었다.[1]

그들이 설명을 시도하려 했던 것들에는 다음과 같은 것들이 있다.[1]

- 모든 것은 어디에서 오는가? (아르케 (사물의 시작)는 무엇인가?)[1]

- 모든 것은 무엇으로 만들어졌는가?[1]

- 자연 속에 많은 것들이 존재하는 것은 어떻게 된 일인가?[1]

- 왜 수라는 하나의 것으로 그것들을 설명할 수 있는가?[1]

이오니아의 자연철학은 우주 생성론 (우주는 무엇으로부터 생기는가)에서 출발하여, 점차 주변 현상을 설명하는 방향으로 나아갔다.[1] 개별 현상에 대해 왜 그러한 현상이 발생하는지가 질문되었고, 더 나아가 그러한 현상 모두를 통어하는 원리가 요구되었다.[1] "로고스"라고 불린 그 통제 원리는, 불이나 수라는 구체적인 것 안에서 추구되었다.[1] 여기에서 수의 성질을 묻고, 파생적인 여러 개념, 예를 들어 무한에 대한 탐구가 이루어졌다.[1]

또한 자연 현상에 대한 질문은, 우주의 궁극적 구성 원리로서의 원자를 가정하고, 원자의 기계론적 운동으로 세계를 묘사하는 원자론에 이르렀다.[1] 이러한 원리에 대한 질문은 또한, 기존의 사회, 도시 국가의 모습을 반성하고, 그곳에서의 행동을 관습에 의해서가 아니라 논리에 의해 다시 규정하려는 소피스트들의 등장으로도 이어졌다.[1] 또는 아낙사고라스와 같이 의인적인 신의 묘사에 대한 회의와 거부로도 이어졌다.[1]

그들이 제안한 현상 기술은 관찰에 기초하지만 사변적이며, 후세의 자연 과학에서는 부정된다.[1] 후세의 학자들은 소크라테스 이전 철학자들이 제시한 답의 대부분을 진실로 받아들이지 않았지만, 그들이 답을 구하려 했던 질문, 더 나아가 질문을 제기하고 탐구하는 태도는 그대로 계승되었다.[1] 그러나 근대에 들어 많은 자연 과학상의 발견으로, 원자론처럼 그 논리가 재평가된 것도 있다.[1]

소크라테스 이전 철학자들은 우주 물질의 신비, 즉 우주의 기본적인 물질은 무엇인가에 몰두했다. 아낙시만드로스는 ''아페이론''(무한자)을 제시했는데, 이는 아리스토텔레스가 분석했듯이 시간적으로나 공간적으로나 시작과 끝이 없음을 암시한다.[2] 아낙시메네스는 ''아에르''(공기)를 주요 원리로 제시했는데, 아마도 생명에 대한 공기의 중요성 및 다양한 관찰 가능한 변화를 설명해야 할 필요성을 깨달은 후에 그렇게 한 것으로 보인다.[3] 헤라클레이토스는 끊임없이 변화하는 세계의 문제에 대처하고자 불을 우주의 주요 원리로 설정하고, 불이 물과 흙으로 변환하여 우주를 생성한다고 보았다.[4] 끊임없이 변화하는 자연은 헤라클레이토스의 격언 ''판타 레이''(만물은 유전한다)로 요약된다.[4] 파르메니데스는 밤과 낮이라는 두 개의 영원한 기본 구성 요소를 제시했는데, 이 둘이 함께 우주를 형성한다고 보았다.[5] 엠페도클레스는 구성 요소를 4개로 늘리고 이를 '근원'이라 명명했으며, 사랑과 투쟁을 추가하여 이 근원들이 섞이도록 하는 원동력으로 작용하게 했다.[6] 아낙사고라스는 엠페도클레스의 다원성을 더욱 확장하여 모든 것이 모든 것 안에 있으며, 수많은 물질들이 서로 섞여 있지만, 모든 것을 조율하는 ''누스''(정신)는 예외라고 주장했다.[7] 그는 ''누스''에 신성한 특성을 부여하지는 않았다.[7] 레우키포스와 데모크리토스는 우주가 원자와 빈 공간으로 구성되어 있으며, 원자의 운동이 우리가 관찰하는 변화의 원인이라고 주장했다.[8]

6. 5. 합리주의, 관찰, 과학적 사고의 시작

소크라테스 이전 철학자들은 합리주의, 관찰, 그리고 과학적이라고 여겨질 수 있는 설명을 통해 자연의 다양한 측면을 이해하려 노력했다. 이것은 서양 합리주의의 시작으로 여겨진다.[5] 탈레스는 세계의 단일한 근원(arche)을 탐구한 최초의 인물이었다. 아낙시만드로스는 충분 근거율을 제시했다.[5] 크세노파네스는 그리스 대중 종교에서 신들에 대한 묘사의 일관성을 합리적인 방식으로 강조함으로써 의인화된 종교에 대한 비판을 발전시켰다.[5]밀레투스 학파는 기원전 6세기에 이오니아의 밀레투스에 위치해 있었다. 이 학파는 탈레스, 아낙시만드로스, 아낙시메네스로 구성되었으며, 이들은 스승과 제자의 관계였을 가능성이 크다. 그들은 주로 세계의 기원과 본질에 대해 탐구했으며, 각자 전체를 하나의 ''아르케''(시작 또는 원리)로 귀속시키며 자연주의적 일원론의 전통을 시작했다.

탈레스(기원전 624–546년)는 철학의 아버지로 여겨진다.[5] 그의 저작은 아무것도 남아있지 않다. 그는 이유를 사용하고, 증명을 사용하고, 일반화를 한 최초의 인물이기 때문에 최초의 서양 철학자로 여겨진다. 그는 우주를 묘사하는 최초의 단어인 '코스모스'라는 단어를 만들었다. 그는 기하학에 기여했고 기원전 585년의 일식을 예측했다.[5] 탈레스는 페니키아 출신이었을 수 있다.[5] 밀레투스는 당시 거대한 문명의 만남의 장이자 무역 중심지였으며, 탈레스는 이웃 문명인 이집트, 메소포타미아, 크레타, 페니키아를 방문했다.[5] 이집트에서 기하학은 농지를 분할하는 수단으로 발전했다. 그러나 탈레스는 추상적인 연역적 추론을 통해 일반화에 도달함으로써 기하학을 발전시켰다. 후기 아테네 철학자인 프로클로스는 현재 탈레스의 정리로 알려진 정리를 탈레스에게 귀속시켰다. 그는 또한 이등변삼각형의 밑각이 같고 지름이 원을 이등분한다는 것을 처음으로 주장한 것으로 알려져 있다.[5] 탈레스는 당시 많은 그리스인들처럼 사르디스를 방문했는데, 그곳에서 천문 기록이 보관되었고 천문 관측을 실용적인 문제(기름 수확)에 사용했다.[5] 탈레스는 고대 시대에 널리 천재로 여겨졌으며[5] 그리스 7현인 중 한 명으로 존경받았다.[5]

탈레스를 최초의 철학자로 만드는 가장 중요한 것은 세상의 기원과 본질에 대한 근본적인 철학적 질문을 제기하는 동시에 경험적 증거와 추론을 바탕으로 답을 제공했다는 것이다. 그는 세상의 기원을 신성한 존재가 아닌 원소에 귀속시켰다.[5] 탈레스의 주장에 대한 지식은 아리스토텔레스에게서 비롯된다. 아리스토텔레스는 이전 철학자들의 견해를 논하면서 "이러한 유형의 철학의 창시자인 탈레스는 원리(arche)가 물이라고 말한다"고 언급했다. 그가 arche로 의미한 바는 해석의 문제(기원, 원소 또는 존재론적 행렬일 수 있음)이지만, 다양한 해석에 관계없이 그는 세상을 다양한 항목의 집합이 아닌 하나의 것으로 인식하고 결합/원래 요소에 대해 추측했다.[5]

탈레스 철학의 또 다른 중요한 측면은 모든 것이 신으로 가득 차 있다는 그의 주장이다. 그가 의미하는 바는 신론적 관점에서 무신론적 관점까지 다양할 수 있는 해석의 문제이다.[5] 그러나 아리스토텔레스가 제시한 가장 타당한 설명은 탈레스가 생기론을 옹호하고 있으며, 즉, 존재하는 모든 것의 합인 우주는 신성하고 살아 있다는 것이다.[5] 탈레스의 또 다른 주목할 만한 주장은 "지구는 물 위에 놓여 있다"는 것이다. 아마도 이것은 육지에서 물고기 화석을 관찰한 후의 결론이었을 것이다.[5]

아낙시만드로스(기원전 610–546년) 역시 밀레투스 출신으로, 탈레스보다 25살 어렸다. 그는 밀레투스 엘리트의 일원이었으며, 부유하고 정치가였다. 그는 수학과 지리학을 포함한 많은 분야에 관심을 보였다. 그는 세계 최초의 지도를 그렸고, 지구가 구형이라고 결론을 내린 최초의 인물이며, 시계를 닮은 시간을 측정하는 도구를 만들었다.[5] 탈레스에 대한 응답으로, 그는 자질이 없는, 정의되지 않고 무한한 물질(''아페이론'')을 제1원리로 가정했는데, 이로부터 주요 대립물인 뜨거움과 차가움, 습함과 건조함이 분화되었다. 그의 답변은 관찰 가능한 변화를 다양한 원소로 변환되는 단일 근원에 귀속시켜 설명하려는 시도였다. 탈레스처럼 그는 이전에 초자연적인 설명이 주어졌던 현상에 대해 자연주의적인 설명을 제공했다. 그는 또한 인류의 기원에 대한 추측으로도 알려져 있다. 그는 지구가 다른 구조 안에 위치하는 것이 아니라 우주의 중심에서 지지받지 않고 놓여 있다고 선언했다. 또한, 그는 끊임없이 작용하는 보편적인 힘이 동물의 생명에 영향을 미치는, 생물 다양성에 대한 초보적인 진화론적 설명을 개발했다.[5] 매사추세츠 공과대학교 철학 교수인 조르조 데 산틸라나에 따르면, 아낙시만드로스의 법칙에 의해 지배되는 우주에 대한 개념은 앞으로 수 세기 동안의 철학적 사고를 형성했으며, 불의 발견이나 아인슈타인의 과학적 혁신만큼 중요했다.[5]

크세노파네스는 밀레투스 근처의 이오니아 도시인 콜로폰에서 태어났다. 그는 주요 관심사가 신학과 인식론이었던 여행을 많이 한 시인이었다. 신학에 관해서, 그는 우리가 신이 하나 있는지, 아니면 여러 신이 있는지, 그리고 만약 그렇다면 그들 사이에 위계가 있는지 알지 못한다고 지적했다. 동시대 그리스인들의 신들에 대한 의인화된 묘사를 비판하기 위해 그는 서로 다른 민족들이 자신과 닮은 모습으로 신을 묘사한다고 지적했다. 그는 소, 말, 또는 사자가 그림을 그릴 수 있다면 그들은 자신들의 신을 소, 말, 또는 사자로 그릴 것이라고 말했다. 이러한 비판은 신들의 모습뿐만 아니라 그들의 행동에도 국한되었다. 시인 호메로스와 헤시오도스에 의해 주로 형성된 그리스 신화는 질투와 간음과 같은 도덕적 실패를 신들에게 귀속시켰다. 크세노파네스는 이에 반대했다. 그는 신들이 인간보다 도덕적으로 우월해야 한다고 생각했다. 그러나 크세노파네스는 신들이 전능하고, 전지전능하며, 전지하다고 주장한 적이 없다.[5] 크세노파네스는 또한 태양, 무지개, 성 엘모의 불과 같은 현상에 대한 자연주의적 설명을 제공했다. 전통적으로 이것들은 신성한 개입에 기인했지만, 크세노파네스에 따르면, 그것들은 실제로 구름의 영향이었다. 이러한 크세노파네스의 설명은 그의 사상에 경험주의를 나타내며 일종의 원시 과학주의를 구성할 수 있다.[5] 학자들은 아리스토텔레스 이후(아마도 크세노파네스의 목적론의 부재 때문에) 최근까지 그의 우주론과 자연주의를 간과했지만, 현재 문헌은 그렇지 않다고 시사한다.[5] 인식론에 관해서, 크세노파네스는 인간 지식의 타당성에 의문을 제기했다. 인간은 일반적으로 자신의 믿음이 현실이고 진리를 나타낸다고 주장하는 경향이 있다. 크세노파네스는 인간이 지식에 도달하는 능력에 대해 비관적이었지만, 그는 비판적 사고를 통한 점진적인 발전을 믿었다. 크세노파네스는 기상 및 우주론적 현상에 대한 자연주의적 설명을 찾으려 했다.[5]

고대 철학 역사가 알렉산더 무렐라토스는 크세노파네스가 현대 형이상학에서도 사용되는 사고 패턴을 사용했다고 언급한다. 크세노파네스는 기상 현상을 구름으로 환원함으로써 "X는 실제로 Y이다"라는 주장을 만들었다. 예를 들어, B32에서 "그들이 아이리스[무지개]라고 부르는 것도 실제로 구름이다. 그것은 보라색, 빨간색 및 녹색으로 눈에 보인다." 오늘날에도 "번개는 거대한 전기 방전이다" 또는 "테이블과 같은 물건은 미세 입자의 구름이다"와 같은 구름의 비유가 사용된다. 무렐라토스는 구름 비유와 같은 종류의 유추가 과학적 언어에 여전히 존재하며 "...는 현대 철학자가 이론 간 정체성의 예시로 가장 좋아하는 주제이다"라고 논평한다.[5]

아리스토텔레스와 디오게네스 라에르티우스에 따르면, 크세노파네스는 파르메니데스의 스승이었다. 그러나 크세노파네스를 엘레아 학파로 간주해야 하는지는 현재 문헌에서 논쟁의 대상이다.[5]

레우키포스와 데모크리토스는 모두 트라키아의 압데라에서 살았다. 그들은 원자론적 우주론으로 가장 유명하지만, 그들의 사상은 윤리학, 수학, 미학, 정치학, 심지어 발생학과 같은 다양한 철학 분야를 포함했다.[5]

레우키포스와 데모크리토스의 원자론은, 모든 것이 '존재하는 것'으로 가득 차 있어서 운동이 불가능하다고 주장했던 엘레아 학파에 대한 반론이었다. 데모크리토스와 레우키포스는 엘레아 학파의 공리를 뒤집어, 운동이 존재하기 때문에 '존재하지 않는 것' 또한 존재해야 한다고 주장했다. 따라서 '공간'이 존재한다는 것이다. 데모크리토스와 레우키포스는 우리의 감각의 신뢰성에 대해 회의적이었지만, 운동의 존재에 대해서는 확신했다.[5] 데모크리토스와 레우키포스에 따르면, 원자는 엘레아 학파의 '존재하는 것'의 몇 가지 특징을 가지고 있었다. 즉, 원자는 균질하고 분할 불가능했다. 이러한 특성은 제논의 역설에 대한 해답을 가능하게 했다.[5] 원자는 공간 내에서 움직이며, 서로 상호 작용하여 우리가 사는 세계의 다양성을 순전히 기계적인 방식으로 형성한다.[5]

원자론자들이 내린 한 가지 결론은 결정론이었다. 즉, 모든 사건은 이전에 존재했던 원인에 의해 완전히 결정된다는 철학적 견해이다. 레우키포스는 다음과 같이 말했다(DK 67 B2): "우연으로 일어나는 것은 아무것도 없고, 모든 것은 이유에 의해서, 필연성에 의해 일어난다."[5] 데모크리토스는 모든 것이 원자와 공간으로 이루어져 있기 때문에, 우리의 감각 중 일부는 실제가 아니고 관습적인 것이라고 결론 내렸다. 예를 들어, 색깔은 원자의 속성이 아니므로, 색깔에 대한 우리의 인식은 관습이다. 데모크리토스는 다음과 같이 말했다(DK 68 B9): "관습에 의해 단맛, 관습에 의해 쓴맛, 관습에 의해 뜨거움, 관습에 의해 차가움, 관습에 의해 색깔이 존재한다. 실제로는 원자와 공간뿐이다."[5] 이것은 두 가지 방식으로 해석될 수 있다. 제임스 워렌에 따르면, 데모크리토스가 색깔이 실제가 아니라는 의미로 말한 제거적 유물론적 해석이 있으며, 데모크리토스가 색깔과 맛이 실제가 아니라 우리의 감각이 감각적 상호 작용을 통해 그렇게 인식한다는 의미로 말한 상대주의적 해석이 있다.[5]

7. 영향 및 유산

소크라테스 이전 철학자들은 고대 고전에 여러 방면으로 직접적인 영향을 미쳤다. 이들이 생산한 철학적 사상은 후대 철학자, 역사학자, 극작가들에게 큰 영향을 미쳤다.[1] 이러한 영향은 소크라테스-키케로(Socrato-Ciceronian) 전통과 플라톤-아리스토텔레스 전통으로 나뉜다.[2]

소크라테스, 크세노폰, 키케로는 고대 시대에 "피시오로고이"(자연 철학자)라고 불린 이들에게 큰 영향을 받았다. 자연 철학자들은 젊은 소크라테스에게 깊은 인상을 주었고, 그는 우주의 본질을 탐구하는 데 관심을 가졌으나, 인식론, 덕, 윤리학에 점차 집중하면서 자연 세계에 대한 관심은 줄어들었다. 크세노폰에 따르면, 소크라테스가 인간은 우주를 이해할 수 없다고 믿었기 때문이다.[5] 플라톤은 ''파이돈''(Phaedo)에서 소크라테스가 소크라테스 이전 철학자, 특히 아낙사고라스의 물질주의적 접근 방식에 불편함을 느꼈다고 주장한다.[6] 키케로는 ''투스쿨라 논변집''(Tusculanae Disputationes)에서 소크라테스 이전 철학자에 대한 자신의 견해를 분석하며, 소크라테스 이전 철학 사상의 이론적 성격을 이전의 더 실용적인 문제에 관심을 가졌던 "현자"들과 구별했다. 크세노폰과 키케로는 소크라테스 이전 철학자와 소크라테스의 차이점을 인간사에 대한 그의 관심(''타 안트로피나'')에서 찾았다.[7]

소크라테스 이전 철학자들은 플라톤과 아리스토텔레스 모두에게 깊은 영향을 미쳤다.[8] 아리스토텔레스는 ''형이상학''(Metaphysics) 첫 번째 책에서 소크라테스 이전 철학자들을 논하며 자신의 철학과 ''아르케''(arche) 탐구를 소개했다.[9] 그는 철학이 탈레스로부터 시작되었다고 처음 언급했다.[10] 탈레스가 물을 ''아르케''로 언급했는지, 아니면 아리스토텔레스가 자신의 관점에서 선배들을 검토하며 사후적으로 해석한 것인지는 명확하지 않다.[11] 아리스토텔레스는 소크라테스 이전 철학자들이 목적을 아리스토텔레스 형이상학의 기본 개념인 목적론적 원인으로 식별하지 못했다고 비판했다. 플라톤 또한 소크라테스 이전 철학의 물질주의를 공격했다.

후기 헬레니즘 시대에는 다양한 학파의 철학자들이 자연 연구에 집중하여 소크라테스 이전 철학자들의 사상을 발전시켰다. 스토아 학파는 아낙사고라스의 ''누스''(nous)와 헤라클레이토스의 불과 같은 특징을 통합했다. 에피쿠로스 학파는 데모크리토스의 원자론을 자신들의 선구자로 보았고, 회의주의자들은 크세노파네스와 연관되었다.

소크라테스 이전 철학자들은 고대 그리스의 다른 이들과 마찬가지로 자유, 민주주의, 개인의 자율성, 합리주의라는 서양 문명의 핵심 개념을 창시했다. 프랜시스 베이컨은 과학적 방법을 발전시킨 16세기 철학자로, 자신의 저술에 소크라테스 이전 철학자들의 공리를 광범위하게 사용한 최초의 근대 철학자일 것이다. 그는 제노파네스 등의 소크라테스 이전 철학자들의 지식 이론을 비판하며, 그들의 연역적 추론은 의미 있는 결과를 낳을 수 없다고 주장했는데, 이는 현대 과학 철학이 거부하는 의견이다. 베이컨이 데모크리토스의 원자론을 포함하여 소크라테스 이전 철학자들을 좋아했던 이유는 그의 반 아리스토텔레스주의 때문일 수 있다.

프리드리히 니체는 소크라테스 이전 철학자들을 깊이 존경하며, 그들을 소크라테스와 그의 후계자들에 대한 그의 선호와 대조되는 "정신의 폭군"이라고 불렀다. 니체는 소크라테스 이전 철학자들의 반 목적론을 데모크리토스가 전형적으로 보여주는 유물론과 결합하여 기독교와 그 도덕에 대한 공격에 사용했다. 니체는 소크라테스 이전 철학자들을 현대 과학의 최초 선조로 보았으며, 엠페도클레스를 다윈주의와 연결하고, 헤라클레이토스를 물리학자 헬름홀츠와 연결시켰다. 니체는 소크라테스 이전 시대는 영광스러운 그리스 시대였고, 그 뒤를 이은 소위 황금 시대는 쇠퇴의 시대였다고 주장했다. 니체는 소크라테스 이전 철학자들을 자신의 아폴론적, 디오니소스적 변증법에 통합하여, 그들이 이중성의 창조적인 디오니소스적 측면을 나타내도록 했다.

마르틴 하이데거는 현상학의 기원과 사물과 사중[3]에 대한 후기 사상을 소크라테스 이전 철학자들에게서 찾았으며, 아낙시만드로스, 파르메니데스, 헤라클레이토스를 존재에 대한 최초의 사상가로 간주했으며, 그는 그들의 저술에서 이를 ''physis'' [φύσις] (출현, 헤라클레이토스의 단편 123에서 κρύπτεσθαι, kryptesthai와 대조됨)[4] 또는 ''aletheia'' [αλήθεια] (진실로서의 무은폐)로 식별했다.

참조

[1]

서적

Early Greek Philosophy, Volume 1: Introductory and Reference Material

Harvard University Press

2016

[2]

논문

Warren also adds Democritus as a pluralist.

2014

[3]

서적

The Fourfold: Reading the Late Heidegger

Northwestern University Press

2015

[4]

서적

The Principle of Reason

Indiana University Press

1991

[5]

서적

哲学キーワード事典

新書館

[6]

서적

The Concept of Presocratic Philosophy: Its Origin, Development, and Significance

https://books.google[...]

Princeton University Press

2018

[7]

웹사이트

納富信留:『ギリシア哲学史』

https://clsoc.jp/ago[...]

2021-09-19

[8]

웹사이트

書評:リヴィオ・ロセッティ「ディールス・クランツ(DK)からラクス・モスト(LM)へ」

https://clsoc.jp/ago[...]

2021-09-21

[9]

문서

哲学史講義

[10]

문서

플라톤 이전의 철학자들

1872

[11]

서적

西洋哲学史 1 「ある」の衝撃からはじまる

講談社

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com