속구

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

속구는 야구에서 투수가 던지는 공의 종류로, 빠른 속도로 타자가 치기 어렵게 하는 것을 특징으로 한다. 포심 패스트볼, 투심 패스트볼, 컷 패스트볼 등 다양한 종류가 있으며, 각 구질은 공의 움직임에 차이를 보인다. 속구는 투수의 구속, 구위, 궤적 등 여러 요소에 따라 타자가 느끼는 인상이 달라지며, 릴리스 포인트, 스핀, 공기 저항 등이 영향을 미친다. 메이저 리그 베이스볼(MLB)에서는 아롤디스 채프먼이 시속 169km의 포심 패스트볼로 최고 구속 기록을 가지고 있으며, 최근 투수들의 속구 구속이 증가하는 추세이다. 하지만 빠른 속구는 투수의 부상 위험을 높일 수 있다는 논란도 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 야구 구종 - 체인지업

체인지업은 투수가 직구와 비슷한 폼으로 던져 타자의 타이밍을 뺏는 구종으로, 속구보다 느린 구속과 다양한 종류가 있으며, 투구폼 유지가 중요하다. - 야구 구종 - 슈토

슈토는 야구에서 투수가 던지는 구종으로, 타자 앞에서 갑작스럽게 휘어지는 변화가 특징이며, 타자의 타격 타이밍을 흐트러뜨리거나 헛스윙을 유도하는 데 효과적이다. - 야구에 관한 - 퍼펙트 게임

퍼펙트 게임은 야구에서 투수가 9이닝 이상 동안 상대팀 타자 전원을 범타 처리하고 단 한 명도 출루시키지 않는 극히 드문 경기를 의미하며, MLB와 NPB에서는 각각 24차례와 16차례 기록되었으나 KBO에서는 아직 없다. - 야구에 관한 - 홈런

홈런은 야구에서 타자가 친 공이 구장 밖으로 완전히 벗어나거나 펜스를 넘어가는 타구로, 득점으로 연결되며, 일반 홈런, 장외 홈런, 인사이드 더 파크 홈런 등으로 구분되고, 상황별, 종류별 다양한 홈런이 존재한다.

| 속구 |

|---|

2. 속구의 특징

파워 피처(Power Pitcher)로 불리는 투수들은 150km~160km의 속구를 던질 수 있으며, 이를 통해 타자가 공을 치지 못하게 한다. 직구의 효과는 타자가 공을 볼 수 있는 시간을 줄이는 것으로 나타나며, 150km가 넘는 강속구를 제때 맞추려면 통상 공이 투수의 손을 떠난 뒤 0.3 초 안에 방망이를 휘두를 시기와 위치를 결정해야 하기 때문에 가장 간단하면서도 가장 위력적인 공이 된다.[3]

야구 역사상 다양한 종류의 속구, 즉 '구질'이 묘사되어 왔는데, 여기에는 포심 패스트볼, 라이징 패스트볼, 투심 패스트볼, 싱커, 러닝 패스트볼, 컷 패스트볼, 스플릿 핑거 패스트볼 등이 포함된다. 그러나, MLB는 현재 세 가지 뚜렷한 종류의 속구를 인정하며, 각 구질은 움직임 측면에서 상당한 변화를 보이며, 여러가지 구식 묘사를 다음 세 그룹으로 통합했다: 포심 패스트볼, 싱커 (투심 패스트볼), 컷 패스트볼 (컷 패스트볼). 명칭에도 불구하고, 스플리터는 속구의 한 종류로 간주되지 않으며 변화구로 알려져 있다.[3]

MLB에서 공식적으로 인정하는 가장 빠른 투구는 2010년 9월 24일 아롤디스 채프먼이 던진 시속 약 170.27km의 포심 패스트볼이었다.[14]

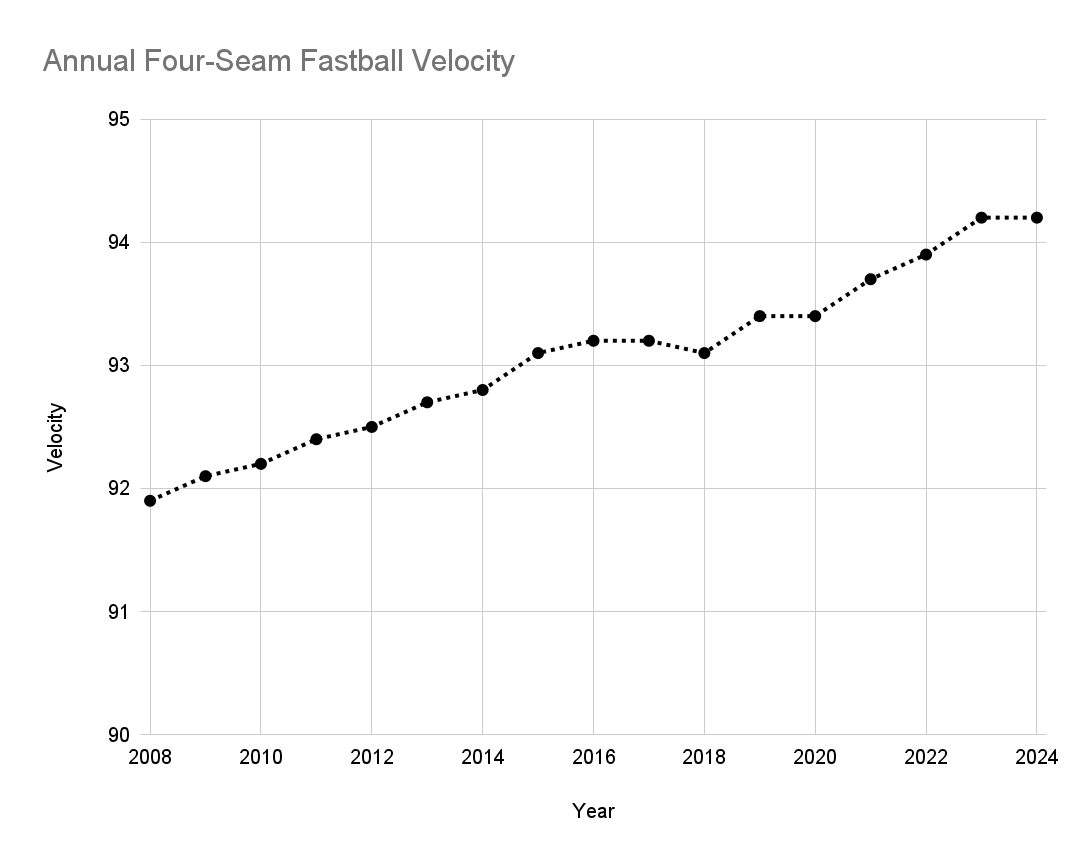

2000년대 중반 이후, MLB에서는 투수들의 패스트볼 구속이 크게 증가하는 추세가 관찰되었다. 2008년 MLB의 평균 포심 패스트볼 구속은 시속 약 148.06km 미만이었다. 이 수치는 꾸준히 상승하여 2015년에는 시속 약 149.67km를 넘어섰고, 2023년에는 시속 약 151.28km를 초과했다. 시속 약 160.93km를 넘는 투구 빈도가 증가하는 것도 이러한 추세를 잘 보여준다. 2008년 정규 시즌에는 약 160.93km 이상의 속도를 기록한 패스트볼이 214개에 불과했지만, 2023년에는 3,848개의 투구가 약 160.93km를 넘었다. 이러한 추세는 선수 훈련의 상당한 발전뿐만 아니라 선수 평가 및 육성 방식의 변화를 강조한다.[15][16]

패스트볼 구속 증가는 MLB의 여러 가지 트렌드에 기여했다.

- 높은 투구 속도는 투수의 팔, 특히 팔꿈치와 어깨에 더 큰 스트레스를 준다. 투구 속도는 내측 측부 인대 파열과 같은 부상과 유의미한 상관관계를 가지며, 재건 수술을 필요로 한다.

- 투수들은 더 강하게 던지는 것과 관련된 피로와 부상 문제로 인해 자주 투구하거나 경기를 깊이 끌고 가는 능력이 떨어진다.

- 속도에 대한 강조는 투수들 사이의 동질성을 장려하여 미적으로 덜 매력적인 경기를 초래한다는 비판을 받아왔다. 속도는 부분적으로 투수의 삼진율을 높이기 위해 장려되는데, 이는 종종 볼넷 증가, 몸에 맞는 공 증가, 그리고 인플레이 타구 감소를 대가로 한다. 이는 투수의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있지만, 더 적은 액션을 보는 관람객에게는 덜 매력적일 수 있다.[17]

'''속구'''는 '''직진하는 속구'''와, 구속은 직진하는 속구에 가깝지만 좌우로 휘거나 떨어지는 등 '''''변화하는 속구'''''의 2가지로 크게 나눌 수 있다. 일본에서는 전자를 '''직구''', '''스트레이트''', '''곧게'''라고 부르며, 미국에서는 '''포심 패스트볼'''(four-seam fastball영어) 등으로 불린다. 후자는 일본에서 '''벽구'''라고 불리며, 더욱 '''투심 패스트볼'''(two-seam fastball영어), '''컷 패스트볼'''(cut fastball영어) 등으로 분류된다.

일본에서는 전통적으로 낙차가 가장 적고 타자에게 도달하는 시간도 짧은 구종이기 때문에, 변화하지 않는 스트레이트가 기본 구종으로 여겨졌다. 한편 미국에서는 속구에 대해, 타자 앞에서 변화하는 "지저분한" 궤도가 "치기 어렵다"고 여겨지는 등 구속과 위력을 중요하게 생각했다.

이것이 단어 사용의 차이로 나타나, 일본에서는 속구라는 말보다 스트레이트라는 말을 더 많이 사용하며, 기본인 스트레이트에 대해, 슈트나 컷볼과 같은 변화하는 속구를 포함한 변화구라는 분류를 하는 반면, 미국에서는 패스트볼과 오프 스피드 볼이라는 이분법으로 분류가 시작된다.

일본에서는 뚜렷한 속구의 던지기는 2000년대부터 인식되었고, 의도적으로 직진하는 속구와 직진하지 않는 속구를 던지는 투수도 증가하고 있다.

3. 속구의 종류

속구는 크게 직진하는 속구와 변화하는 속구 두 가지로 나눌 수 있다. 직진하는 속구는 일본에서 '직구', '스트레이트' 등으로 불리며, 미국에서는 '포심 패스트볼'(four-seam fastball영어) 등으로 불린다. 변화하는 속구는 일본에서 '벽구'라고 불리며, '투심 패스트볼'(two-seam fastball영어), '컷 패스트볼'(cut fastball영어) 등으로 더 세분화된다.

일본에서는 전통적으로 낙차가 가장 적고 타자에게 도달하는 시간이 짧은 직진하는 속구를 기본 구종으로 여겼다. 반면 미국에서는 타자 앞에서 변화하는 "지저분한" 궤도를 가진 속구가 "치기 어렵다"고 여겨져 구속과 위력을 중요하게 생각했다. 이러한 인식 차이는 용어 사용에도 영향을 미쳐, 일본에서는 '속구'보다 '스트레이트'라는 말을 더 많이 사용하며, '스트레이트'에 슈트나 컷볼과 같은 변화하는 속구를 포함한 '변화구'라는 분류를 사용한다. 반면 미국에서는 '패스트볼'과 '오프 스피드 볼'이라는 이분법적인 분류를 사용한다.

2000년대부터 일본에서도 뚜렷한 속구 구분이 인식되기 시작했으며, 의도적으로 직진하는 속구와 변화하는 속구를 구분하여 던지는 투수들이 늘어나고 있다.

MLB에서는 현재 세 가지 종류의 속구를 인정하며, 각 구질은 움직임에서 상당한 변화를 보인다.[3]

| 종류 | 설명 |

|---|---|

| 포심 패스트볼 | 가장 일반적인 속구로, 수평 이동을 최소화하고 속도와 수직적인 상승 운동에 의존한다. |

| 싱커 (투심 패스트볼) | 포심 패스트볼이나 커터에 비해 더 많은 아래쪽 또는 팔쪽 수평 움직임을 유발하도록 이음새 방향이 지정된 패스트볼의 한 유형이다. |

| 컷 패스트볼 (커터) | 슬라이더와 포심 패스트볼의 경계에 있는 투구이다. |

스플리터는 명칭에도 불구하고 속구의 한 종류로 간주되지 않으며 변화구로 알려져 있다.

3. 1. 포심 패스트볼 (Four-seam fastball)

파워 피처로 불리는 투수들은 150km에서 160km사이의 속구를 던질 수 있으며, 이를 통해 타자가 공을 치지 못하게 한다. 150km가 넘는 강속구를 제때 맞추려면 통상 공이 투수의 손을 떠난 뒤 0.3 초 안에 방망이를 휘두를 시기와 위치를 결정해야 하기 때문에 가장 간단하면서도 가장 위력적인 공이 된다.

'''포심 패스트볼'''은 패스트볼의 가장 일반적인 변형이다. 이 공은 투수가 카운트를 유리하게 가져가거나 스트라이크를 던져야 할 때 자주 사용된다. 이 유형의 패스트볼은 수평 이동을 최소화하고 속도와 수직적인 '상승' 운동에 더 의존하도록 설계되었다. 일반적으로 투수가 던지는 가장 빠른 공으로, 최고 속도가 시속 약 160.93km(약 161km) 이상으로 기록된다.

포심 패스트볼은 다음 단계로 진출하는 주요 열쇠로 널리 여겨진다. 야구 스카우트가 유망주를 스카우트할 때 주요 기준 중 하나는 그가 포심 패스트볼을 얼마나 빨리 던지는지이다.

'''포심 패스트볼'''(Four-seam fastball영어)은 대한민국에서 '''직구''' 또는 '''스트레이트''' 등으로 불리는 구종이다. 줄여서 '''포심'''이라고도 불린다.

포심은 실밥의 방향을 나타내며, 볼이 1바퀴 회전하는 동안 실밥(seam)의 선이 4번(four) 지나가며, 마그누스 효과에 의해 생기는 힘을 보다 효과적으로 얻을 수 있다고 여겨진다.

검지와 가운데 손가락을 나란히 하여 공의 실밥과 교차시켜 잡고, 릴리스 시에 백 스핀을 걸어 던진다. 검지와 가운데 손가락 사이는 틈을 벌리는 것이 일반적이며, 틈을 벌리고 잡으면 제구가 안정되기 쉽다. 닫고 잡으면 강한 회전을 걸기 쉽지만, 제어가 불안정해지기 쉽고 회전축도 좌우로 흔들리기 쉽다.

각 구종 중에서 가장 구속이 빠르고, 치기 어려운 기본 구종으로 여겨지지만, 같은 직구에서도 안쪽, 바깥쪽의 좌우 거리감이나 높이, 낮이의 높낮이를 적절히 사용하거나, 다른 구종을 섞어 공의 궤도나 구속의 차이를 이용하여 타자를 잡아내는 것이 일반적이며, 이러한 노력을 통해 구속이 느린 투수도 타자를 잡아낼 수 있다.

순수한 백 스핀에 가깝고, 스핀량이 많은 볼이 이상적인 포심 패스트볼(스트레이트)로 여겨진다. 이에 가까운 공은 '예리한 공'이라고 부르며, 특히 예리한 공은 구속이 빠르다는 점 외에, 마그누스 효과에 의해 공의 중력에 의한 낙차가 다른 투구법에 비해 적어 타자가 공의 밑을 헛치도록 할 수 있다. 특히 떠오르는 듯한 인상을 타자에게 주는 것은 '''라이징 패스트볼'''(rising fastball영어) 또는 '''매직 패스트볼'''(magic fastball영어)이라고 불린다.[18] 대한민국에서는 후지카와 큐지의 포심 패스트볼이 떠오르는 듯한 인상 때문에 '''불덩이 스트레이트''' 등으로 불린다.

3. 2. 투심 패스트볼 (Two-seam fastball)

투심 패스트볼(Two-seam fastball영어)은 공의 봉합선(seam)이 두 번 지나가도록 던지는 구종으로, 줄여서 '''투심'''이라고도 한다. 포심 패스트볼과 투구 동작은 같지만, 공을 잡는 방향은 포심을 가로로 90도 회전시킨 형태이다. 백 스핀을 걸 때 봉합선이 한 바퀴에 두 번 지나가도록 잡는다.[20]

투심은 포심과 마찬가지로 봉합선의 방향을 나타내는 단어이지만, 주로 구종을 나타내는 단어로 사용된다.[20] 2000년대에 들어 일본에서 포심 패스트볼과 명확히 구분되기 시작했다.

투심은 그립을 바꾸어 스핀 축을 조정하거나, 봉합선에 손가락을 걸지 않아 스핀량을 줄임으로써, 포심보다 구속은 크게 줄지 않으면서 슈트 방향으로 휘거나 가라앉는 궤도를 만들 수 있다.[21] 투수들은 엄지손가락의 위치로 스핀 축을 변화시켜 옆으로 휘게 할지 가라앉게 할지 조정하기도 한다.

특히 가라앉는 궤도의 투심 패스트볼은 '''싱킹 패스트볼'''(sinking fastball영어)이라고 부른다. 아시아권 외에서는 '''싱커'''(sinker영어)라고 줄여 부르는 경우가 많지만, '''일본에서 "싱커"라고 불리는 구종과는 전혀 다르다.'''

메이저 리그에서는 일본 프로 야구의 공보다 변화를 주기 쉽고, 빡빡한 일정 때문에 경기에서 적은 투구 수로 범타를 유도하려는 경향이 있다. 또한, 강타자가 많아 플라이 타구는 위험하지만, 장타 가능성이 낮은 땅볼 타구를 유도하기 쉽다는 이유로 1980년대 중반부터 90년대 이후 널리 활용되고 있다.[22] 대표적인 투수로는 그레그 매덕스와 펠릭스 에르난데스가 있다.[22]

요코하마 DeNA 베이스타스에서 활약했던 트레버 바우어는 일본 공의 봉합선 간격이 메이저 리그 공보다 넓어 투심의 궤적이 다르게 나타난다고 언급하며, 이 차이 때문에 투구 방식에 조정을 가해야 했다고 말했다.[23]

한편, 일본에서 독자적으로 사용되어 온 구종인 슈트와의 차이는 모호하다. 요시이 마사토는 자신이 MLB 시절 던졌던 투심이 일본 시절 던지던 슈트의 이름을 바꾼 것뿐이라고 말했다.[28][29]

아시아 대학 경식 야구부 출신 투수들(야마자키 야스아키, 히가시하마 나오, 쿠리 아렌, 야부타 카즈키, 나카무라 토시야 등)은 "'''아다이 투심'''"을 던지는데,[30][31] 이는 선배인 히가시하마가 "싱커"를 후배들에게 가르칠 때 "투심"이라고 잘못 전달했기 때문이다. 특히 야마자키나 야부타가 던지는 공은 스플리트 핑거 패스트볼에 가까운 변화를 보인다.

3. 3. 컷 패스트볼 (Cut fastball)

'''커터''' 또는 '''컷 패스트볼'''은 슬라이더와 포심 패스트볼의 경계에 있는 투구이다. 투수는 일반적으로 공 측면으로 포심 패스트볼에 대한 그립을 변경하고 손목을 약간 회외하여 백스핀을 자이로 회전으로 변환한다. 이는 패스트볼의 움직임을 여러 가지 방식으로 변경한다. 컷 패스트볼은 릴리스 시 공을 자르는 듯이 던지는 구종으로, 컷 볼, 너클 슬라이더라고도 한다. 또한, 아시아권 이외에서는 '''커터''' (Cutter)라고 부르는 경우가 많다. 회전축이 약간 기울어져 타자의 손 앞에서 투수의 주 타석 반대 방향으로 작고 날카롭게 변화하며, 특히 투수와 반대 타석에 들어서는 타자를 압박하여 잡아내는 구종으로 사용된다.

- 투수의 손목 회외 정도와 생체 역학적 요인에 따라 일반적으로 투수의 포심 구속에 비해 3km~13km 정도 구속이 감소한다.

- 공의 회전축을 변경하여 팔 쪽 움직임을 줄이거나 글러브 쪽 움직임을 추가한다.

- 자이로 회전을 증가시켜 유도된 수직 움직임이 줄어들고 포심 패스트볼보다 공이 더 빠르게 떨어진다.

- 자이로 회전과 결합된 변경된 이음새 방향은 이음새 이동 wake 효과를 증가시켜 공에 컷 무브먼트를 유도한다.

- 많은 투수들이 포심 패스트볼보다 더 높은 속도로 커터를 회전시킬 수 있다. 2024년 MLB에서 커터는 평균 2400 RPM에 가까운 속도로 회전하는 반면, 평균 포심 패스트볼은 약 2300 RPM으로 회전했다.[10]

이러한 효과들이 결합되어 투수의 포심보다 느리고, 날카로운 글러브 쪽 '커팅' 움직임이나 최소한의 팔 쪽 움직임으로 더 빠르게 떨어지는 투구를 만들어낸다.

커터는 MLB에서 포심 패스트볼 및 싱커보다 흔하지 않지만 다음과 같은 많은 주목할 만한 투수들이 사용했다.

- 마리아노 리베라는 야구 역사상 최고의 구원 투수로 널리 알려져 있으며, 90마일 초중반대의 커터에 크게 의존했으며, 때로는 거의 전적으로 커터만 던지기도 했다. 이 투구는 좌타자의 손 안쪽으로 꺾이면서 부드러운 타구를 유도하여 악명이 높았다.

- 2010년대 가장 꾸준하고 화려한 구원 투수 중 한 명인 켄리 잰슨은 경력 전반에 걸쳐 90마일 초중반대의 커터를 꾸준히 던졌다. 이 투구의 강력한 이음새 이동 wake에 의한 컷은 우타자를 상대로 30%가 넘는 엘리트 헛스윙율을 기록하게 했다.[11]

- 엠마누엘 클라세는 그의 강력한 커터에 크게 의존한다. 꾸준히 159km 부근을 기록하고 최고 165.3km에 달하는 이 투구는 그의 경력 전반에 걸쳐 매우 높은 땅볼 비율을 기록했다.[12][13]

3. 4. 스플릿 핑거 패스트볼 (Split-fingered fastball)

스플릿 핑거 패스트볼은 포크볼 중에서도 빠른 구종이다.3. 5. 사이드암 패스트볼

사이드암 투수가 팔을 옆으로 휘둘러 던지는 속구는 투심과 유사한 움직임을 보인다.[39] '뱀직구'라고 불리기도 한다.[39]4. 속구 관련 용어 및 표현

야구 중계나 해설에서는 투수의 속구에 대해 "구질", "구위", "공의 뻗음" 등으로 표현하는 경우가 많다. 이는 투구된 공의 공기 저항이나 스핀(양력)에 따른 궤도의 변화, 릴리스 포인트의 원근 등 투수의 투구 폼에 따라 타자가 갖는 인상과 깊이 관련되어 있다.

| 용어 | 설명 |

|---|---|

| 구위 | "공의 위력"을 나타내는 말로, 구속 등을 표현하지만 정의는 모호하다. 공의 뻗음이 좋고 구속 이상의 위력이 있을 경우를 나타내기도 하고, 구속, 구질, 뻗음 등의 종합적인 평가를 나타내기도 한다.[1] |

| 공의 뻗음 | 투수가 던진 공이 홈 플레이트 근처까지 힘 있게 날아가는 정도를 나타낸다. |

| 공의 각도 | 투수는 투구 폼, 신장, 팔 길이에 따라 타자에게 높낮이 또는 좌우 각도를 가진 공을 던질 수 있다. |

| 공을 오래 쥐는 것 | 마운드 위의 투수판과 홈베이스 사이의 거리는 공인 야구 규칙에 의해 18.44m로 정해져 있지만, 실제로는 투구 동작에 따라 릴리스 포인트가 홈베이스에 더 가까워지는 것이 일반적이다. |

일본에서는 전통적으로 낙차가 가장 적고 타자에게 도달하는 시간도 짧은 구종이기 때문에, 변화하지 않는 스트레이트가 기본 구종으로 여겨졌다. 한편 미국에서는 속구에 대해, 타자 앞에서 변화하는 "지저분한" 궤도가 "치기 어렵다"고 여겨지는 등 구속과 위력을 중요하게 생각했다.

이러한 단어 사용의 차이로 인해 일본에서는 속구라는 말보다 스트레이트라는 말을 더 많이 사용하며, 기본인 스트레이트에 대해 슈트나 컷볼과 같은 변화하는 속구를 포함한 변화구라는 분류를 하는 반면, 미국에서는 패스트볼과 오프 스피드 볼이라는 이분법으로 분류가 시작된다.

2000년대부터 일본에서는 뚜렷한 속구 구분이 인식되었고, 의도적으로 직진하는 속구와 직진하지 않는 속구를 던지는 투수도 증가하고 있다.

오래전부터 일본에서는 타자의 감각에 따라 투구를 쳐냈을 때 타구의 비거리가 예상보다 짧거나 길어지거나, 칠 때의 감각이 "무겁다", "가볍다"고 느껴지는 공의 질을 "무거운", "가벼운"으로 표현하는 경우가 있었다. 공의 무게가 바뀌는 것은 아니지만, 그러한 감각을 주는 요인으로는 여러 가지 설이 존재하며, 주로 스핀량에 따른 낙차 변화에 따른 타구 경향의 차이, 공의 회전수가 많을수록 반발력이 증가하여 가벼운 공이 되고 적으면 무거운 공이 된다는 설 등이 있다.

4. 1. 구속

투구의 속도를 의미하며, 스피드건으로 간편하게 측정할 수 있어 구체적인 수치로 나타내는 경우가 많다. 구속이 빠를수록 공을 눈으로 따라가기 어려워지고 공의 도달 시간도 짧아지기 때문에 타자는 대응하기 어려워진다.[19] 그러나, 구속이 빠르다고 해서 반드시 투수가 활약하는 것은 아니며, 반대로 구속은 느리지만 뛰어난 활약을 보이는 투수도 많다. 이들은 다른 구종을 섞어 던지거나, 제구력 등 다른 요소를 발전시켜 타자를 잡아낸다.[19]4. 2. 초속/종속

투구의 속도는 릴리스 포인트에서 포수의 미트에 도달할 때까지 공기 저항에 의해 감소한다. 투수가 공을 던진 직후의 속도를 초속, 포수 미트에 도달할 때의 속도를 종속이라고 한다.[19] 초속이 빠를수록 공기 저항은 증가하며, PITCHf/x와 같은 트래킹 시스템으로 공기 저항에 의한 투구 감속량을 분석할 수 있다.[19] 같은 초속이라도 감속이 적은 공은 체감 속도가 더 빨라 타자가 치기 더 어렵게 느낀다.[19]4. 3. 구위

구위(球威)란 "공의 위력"을 나타내는 말로, 구속 등을 표현하지만 정의는 모호하다. 공의 뻗음이 좋고 구속 이상의 위력이 있을 경우를 나타내기도 하고, 구속, 구질, 뻗음 등의 종합적인 평가를 나타내기도 한다.[1]4. 4. 구질

야구에서 구질은 투구의 궤적, 움직임, 회전 등을 나타내는 말로, 타자가 느끼는 공의 특성을 표현한다.포심 패스트볼(Four-seam fastball영어)은 패스트볼의 가장 일반적인 유형이다. 투수가 카운트를 유리하게 가져가거나 스트라이크를 던져야 할 때 자주 사용된다. 수평 이동을 최소화하고 속도와 수직적인 '상승' 운동에 더 의존하도록 설계되었으며, 일반적으로 투수가 던지는 가장 빠른 공으로 최고 속도가 161km 이상으로 기록된다.

포심 패스트볼을 던지는 방법은 두 가지가 있다. 첫 번째는 말굽 모양의 이음새 부분(이음새가 가장 멀리 떨어진 부분)을 찾아 해당 이음새를 몸과 평행하게 유지하면서 집게손가락과 가운데 손가락을 이음새에 직각으로 대고 손가락 패드를 자신으로부터 가장 먼 이음새에 댄다. 엄지손가락은 두 손가락의 중간 지점쯤에서 공 아래에 놓는다. 이 그립을 사용하면 일반적으로 엄지손가락이 닿는 이음새가 없다.

포심 패스트볼은 야구 스카우트가 유망주를 평가할 때 주요 기준으로 삼는 구종 중 하나이다.

싱커는 투심 패스트볼(Two-seam fastball영어), 투심, 테일링 패스트볼, 러닝 패스트볼과 동의어이다. 포심 패스트볼이나 커터에 비해 더 많은 아래쪽 또는 팔 쪽 수평 움직임을 유발하도록 이음새 방향이 지정된 패스트볼 유형이다. 투구 궤적, 회전 및 속도의 차이로 인해 일부 싱커는 수직 '드롭'이 더 많이 나타나는 반면, 다른 싱커는 투수의 팔 쪽으로 더 수평적으로 움직인다. 싱커는 타자의 스윙 평면 아래로 가라앉으므로 다른 투구보다 땅볼을 유도할 가능성이 더 높다.[4] 낮은 투구 궤적에서 던져진 포심 패스트볼도 낮은 또는 사이드암 릴리스 지점에서 부여되는 수평 회전 축으로 인해 싱킹 및 러닝 움직임을 나타낼 수 있다.

싱커를 던지기 위해 투수는 일반적으로 포심을 던질 때와 같이 공을 잡지만, 이음새에 수직이 아니라 인덱스 손가락과 가운데 손가락을 이음새에 평행하게 놓는다. 이렇게 하면 공이 4개가 아닌 2개의 이음새가 회전면에 교차하면서 회전하게 된다.[5]

야구 역사 초창기에는 투심 그립이 포심 패스트볼과 다른 공의 움직임을 초래하는 이유가 완전히 이해되지 않았다. 회전율 감소 또는 회전 축 변경이 싱커의 뚜렷한 움직임 프로파일을 생성할 수 있다는 것은 인식되었지만, 현재 싱커의 독특한 움직임 프로파일은 주로 이음새 이동 후류 (SSW) 현상 때문인 것으로 이해되고 있다.[6]

싱커가 적당한 정도의 자이로 회전과 적절하게 방향이 지정된 이음새로 던져지면 야구공의 한쪽 극 주변의 회전하는 이음새가 다른 극 주변의 매끄러운 영역에 비해 공기 중의 더 큰 교란을 생성한다. 이 불균형한 항력은 회전 방향에 수직인 힘을 유도하여 일반적으로 수평 이동량 증가, 수직 낙차 증가, 전반적으로 SSW 효과가 덜한 싱커보다 더 예측할 수 없는 움직임을 초래한다. 모든 투구는 어느 정도의 SSW 효과를 경험하지만, 현저한 이음새 이동 움직임을 보이는 싱커는 특히 효과적인 투구로 이해되며, 땅볼 비율 증가와 같은 더 나은 결과를 가져온다.[6]

대표적인 싱커볼러로는 그렉 매덕스, 브랜든 웹, 잭 브리튼 등이 있다.[7][8][9]

커터(Cutter영어) 또는 컷 패스트볼은 슬라이더와 포심 패스트볼의 경계선에 있는 투구이다. 투수는 일반적으로 공 측면으로 포심 패스트볼에 대한 그립을 변경하고 손목을 약간 회외하여 백스핀을 자이로 회전으로 변환한다. 이는 패스트볼의 움직임을 여러 가지 방식으로 변경한다.

- 투수의 손목 회외 정도와 생체 역학적 요인에 따라 일반적으로 투수의 포심 구속에 비해 3km~13km 정도 구속이 감소한다.

- 공의 회전축을 변경하여 팔 쪽 움직임을 줄이거나 글러브 쪽 움직임을 추가한다.

- 자이로 회전을 증가시켜 유도된 수직 움직임이 줄어들고 포심 패스트볼보다 공이 더 빠르게 떨어진다.

- 자이로 회전과 결합된 변경된 이음새 방향은 이음새 이동 wake 효과를 증가시켜 공에 컷 무브먼트를 유도한다.

- 많은 투수들이 포심 패스트볼보다 더 높은 속도로 커터를 회전시킬 수 있다. 2024년 MLB에서 커터는 평균 2400 RPM에 가까운 속도로 회전하는 반면, 평균 포심 패스트볼은 약 2300 RPM으로 회전했다.[10]

이러한 효과들이 결합되어 투수의 포심보다 느리고, 날카로운 글러브 쪽 '커팅' 움직임이나 최소한의 팔 쪽 움직임으로 더 빠르게 떨어지는 투구를 만들어낸다.

대표적인 커터볼러로는 마리아노 리베라, 켄리 잰슨, 엠마누엘 클라세 등이 있다.[11][12][13]

일본에서는 포심 패스트볼을 직구(ちょっきゅう) 또는 스트레이트라고도 부르며, 줄여서 포심이라고도 한다. 포심은 실밥의 방향을 나타내며, 볼이 1바퀴 회전하는 동안 실밥(seam)의 선이 4번(four) 지나가며, 마그누스 효과에 의해 생기는 힘을 보다 효과적으로 얻을 수 있다고 여겨진다.

검지와 가운데 손가락을 나란히 하여 공의 실밥과 교차시켜 잡고, 릴리스 시에 백 스핀을 걸어 던진다. 검지와 가운데 손가락 사이는 틈을 벌리는 것이 일반적이며, 틈을 벌리고 잡으면 제구가 안정되기 쉽다. 닫고 잡으면 강한 회전을 걸기 쉽지만, 제어가 불안정해지기 쉽고 회전축도 좌우로 흔들리기 쉽다.

각 구종 중에서 가장 구속이 빠르고, 치기 어려운 기본 구종으로 여겨지지만, 같은 직구에서도 안쪽, 바깥쪽의 좌우 거리감이나 높이, 낮이를 적절히 사용하거나, 다른 구종을 섞어 공의 궤도나 구속의 차이를 이용하여 타자를 잡아내는 것이 일반적이다.

순수한 백 스핀에 가깝고, 스핀량이 많은 볼이 이상적인 포심 패스트볼(스트레이트)로 여겨진다. 이에 가까운 공을 '예리한 공'이라고 부르며, 특히 예리한 공은 구속이 빠르다는 점 외에, 마그누스 효과에 의해 공의 중력에 의한 낙차가 다른 투구법에 비해 적어 타자가 공의 밑을 헛치도록 할 수 있다. 로저 클레멘스, 랜디 존슨 등이 던지는 것과 같이, 특히 떠오르는 듯한 인상을 타자에게 주는 것은 라이징 패스트볼(rising fastball영어) 또는 매직 패스트볼(magic fastball영어)[18]이라고 불린다. 일본에서는 후지카와 큐지의 포심 패스트볼이 떠오르는 듯한 인상 때문에 불덩이 스트레이트 등으로 불린다.

직구는 투수의 구종 중에서도 기본 중의 기본이기 때문에, 변화구 교본 등에서도 "직구를 제대로 던지지 못하는 투수는 변화구를 던질 자격이 없다"고 주의를 주는 경우가 많다.

무빙 패스트볼(Moving fastball)은 일본에서 옛날부터 구세다마(癖球, 버릇 공)라고 불리는 구종이다. 빠른 구속으로 작고 날카롭게 변화하기 때문에, 배트의 중심에서 벗어나게 하여 헛스윙이나 범타를 유도하기 쉽다. 최근에는 포심 패스트볼과 고속 브레이킹볼로 대체되는 경우도 많다.

투심 패스트볼(Two-seam fastball영어)은 공의 봉합선(seam)이 두 번(two) 지나가도록 던지는 구종이다. 줄여서 투심이라고도 한다. 포심과 마찬가지로 투심도 봉합선의 방향을 나타내는 단어이지만, 주로 구종을 나타내는 단어로 사용된다.[20] 일본에서는 2000년대에 포심 패스트볼과 명확히 구분되게 되었다.

투구 동작은 포심과 같지만, 잡았을 때 공의 방향은 포심을 가로로 90도 회전시킨 방향이며, 백 스핀을 걸었을 때 봉합선이 한 바퀴에 두 번 지나가도록 잡는다. 이처럼 그립을 바꾸어 스핀 축을 바꾸거나, 봉합선에 손가락을 걸지 않는 등 손가락이 걸리기 어려운 그립으로 던져 스핀량을 낮춤으로써, 포심에 비해 구속을 크게 바꾸지 않고 슈트 방향으로 휘어지거나, 가라앉는 궤도를 만들 수 있다.[21] 또한, 잡을 때 엄지손가락의 위치로 스핀 축을 변화시켜 옆으로 휘어지게 할지 가라앉게 할지 조정하는 투수도 있다.

미국 메이저 리그에서는 일본 프로 야구의 공보다 변화를 주기 쉽고, 리그의 빡빡한 일정 때문에 경기에서 얕은 카운트부터 범타를 유도하여 투구 수를 줄이고 싶어 하며, 강타자가 많아 플라이 타구를 맞는 것이 위험한 데 비해 장타의 가능성이 낮은 땅볼 타구를 치게 하기 쉽다는 등의 이유로, 1980년대 중반부터 90년대 이후 널리 활용되고 있다. 대표적인 사용 예로는 그레그 매덕스, 펠릭스 에르난데스가 있다.[22]

특히 가라앉는 궤도의 것을 싱킹 패스트볼(sinking fastball영어)이라고 부른다. 이에 대해, 아시아권 외에서는 싱커(sinker영어)라고 줄여서 부르는 경우가 많지만, '''일본에서 "싱커"라고 불리는 구종은 전혀 다른 것이다.'''

파생 구종으로 원심[24]・패스트볼(one-seam fastball영어)이 있다. 봉합선에 평행하게 손가락을 걸기 때문에 악력이 필요하고 제구도 어렵지만,[25] 투심과 같은 방향으로 큰 변화를 얻을 수 있다.[26] 팀 허드슨, 존 레스터, 잭 브리튼, 다르빗슈 유, 칸노 토모유키, 마츠자카 다이스케 등이 사용한다.[27]

일본에서 독자적으로 사용되어 온 구종 '''슈트'''와의 차이는 모호하다. 요시이 마사토는 자신이 MLB 시대에 던지던 투심은 일본 시대에 던지던 슈트의 호칭을 바꾼 것뿐이라고 말했다.[28][29]

컷 패스트볼(Cut fastball)은 릴리스 시 공을 자르는 듯이 던지는 구종이다. 컷 볼, 너클 슬라이더라고도 한다. 아시아권 이외에서는 커터(Cutter)라고 부르는 경우가 많다. 회전축이 약간 기울어져 타자의 손 앞에서 투수의 주 타석 반대 방향으로 작고 날카롭게 변화하며, 특히 투수와 반대 타석에 들어서는 타자를 압박하여 잡아내는 구종으로 사용된다.

야구 중계 해설 등에서 투수의 직구에 대해 "구질", "구위", "공의 뻗음" 등으로 표현되는 경우가 있다. 이는 투구된 공의 공기 저항이나 스핀(양력)에 따른 궤도의 변화, 릴리스 포인트의 원근 등 투수의 투구 폼에 따라 타자가 갖는 인상과 깊이 관련되어 있다.

오래전부터 일본에서는 타자의 감각에 따라 투구를 쳐냈을 때 타구의 비거리가 예상보다 짧거나 길어지거나, 칠 때의 감각이 "무겁다", "가볍다"고 느껴지는 공의 질을 "무거운", "가벼운"으로 표현하는 경우가 있다. 공의 무게가 바뀌는 것은 당연히 없지만, 그러한 감각을 주는 요인으로는 여러 가지 설이 존재하며, 주로 앞서 언급한 스핀량에 따른 낙차 변화에 따른 타구 경향의 차이에 의한 설, 공의 회전수가 많을수록 반발력이 증가하여 가벼운 공이 되고, 적으면 무거운 공이 된다는 설이 있다. 또한, 회전이 적은 공은 "직구"라고 불리며, 맹타를 맞기 쉬운 공으로 여겨지기도 한다. 또는, 타자가 자신의 실수 등을 깨닫지 못하고 공의 질 탓이라고 생각할 뿐, 비거리에 크게 영향을 줄 정도로 영향을 미치는 공의 회전이나 공의 질은 존재하지 않는다는 설도 있다. 특히 투심이나 컷 패스트볼처럼 타자의 손 앞에서 변화하는 구종에서는, 중심을 벗어나기 쉬워 타구가 뻗지 않는 경우가 종종 있다. 또한, 중심을 벗어나면 임팩트의 충격이 손에 전달되므로 무겁게 느껴진다. 체중이 가벼운 투수가 던지는 공은 가볍다는 설도 있으며, 체중을 늘림으로써 공의 질을 무겁게 하려는 투수도 있다.[36] 이처럼 회전은 비거리가 늘어나는 방향으로도 줄어드는 방향으로도 작용할 가능성이 있으며, 과학적으로 검증되고 있지만, 아직도 여러 가지 생각이 혼재되어 있다. 일본 야구계에서도 후루타 아쓰야는 실감한 적도 의식한 적도 없으며, 팀 동료인 이가라시 료타의 공을 포구할 때도, 배팅할 때도 변함없다고 공의 질의 개념을 부정하고 있다.[37] 이마나미 다카히로는 초속과 종속의 차이가 적은 공을 쳐서 막혀서 무겁게 느껴지는 것이 무거운 공의 정체라고 하며, 공의 회전수는 물리적으로 공의 질과 관계가 없다(있어도 미미한 것)고 주장하고 있다. 처음부터 중심을 벗어났다는 것을 알고 친 타구는 타자가 "무겁다"고 느끼는 일은 없다고 해설하고 있다.[38]

4. 5. 공의 뻗음 (구위)

투수가 던진 공이 홈 플레이트 근처까지 힘 있게 날아가는 정도를 '구위' 또는 '공의 뻗음'이라고 표현한다. 야구 중계 해설 등에서 자주 사용되는 이 표현은 투구된 공이 공기 저항이나 스핀(양력)에 따른 궤도 변화, 그리고 투수의 투구 폼(릴리스 포인트의 위치 등)에 따라 타자가 느끼는 인상과 관련이 깊다.공은 기본적으로 중력 때문에 포물선을 그리며 떨어진다. 하지만 투수가 공에 백스핀을 걸면 마그누스 효과에 의해 위쪽으로 뜨는 힘(양력)이 발생하여, 포물선보다 직선에 가까운 궤적을 그리게 된다. 타자는 투수가 공을 던진 후, 마운드에서 홈 플레이트까지 약 3분의 2 지점 정도까지의 공의 움직임을 보고 궤적을 예측하여 배트를 휘두른다. 이때, 다른 투수들보다 백스핀 양이 많거나, 스핀 각도가 정회전(순수한 백스핀)에 가까우면, 타자가 예상한 궤적보다 공이 위로 지나가게 된다.

이러한 현상을 "공이 떠오른다" 또는 "뻗음이 좋다"라고 표현한다. '구위'가 좋은 공은 타자가 스윙하는 배트 위로 지나가 헛스윙을 유도하거나, 배트 윗부분에 맞아 뜬공이 되도록 유도할 수 있다. 하지만, 투수의 피로 등으로 인해 "공의 뻗음"이 약해지면, 타구가 배트에 정확히 맞으면서 장타(홈런)로 이어질 가능성이 높아진다.

또한, 보폭이 넓거나 릴리스 포인트가 낮은 투수, 사이드암, 언더핸드 투구 폼에서 던져지는 "뻗음"이 좋은 공은 아래에서 위로 솟아오르는 듯한 느낌을 주어 타자가 더욱 뜨는 것처럼 착각하게 만든다.

4. 6. 공의 각도

투수는 투구 폼, 신장, 팔 길이에 따라 타자에게 높낮이 또는 좌우 각도를 가진 공을 던질 수 있다. 평균적인 투수보다 릴리스 포인트 각도가 크면 시야를 흔들거나, 높낮이의 경우 배트 아래로 공이 파고들기 때문에[34] 타자의 타격 메커니즘이 무너지기 쉬워 쳐내기 어려울 수 있다. 더 큰 각도를 만들기 위해서는 공을 오래 쥐는 것이 유리하며, 장신에 팔다리가 긴 투수가 체격적으로 유리하다. 높낮이 차이는 오버핸드 투구 또는 언더핸드 투구, 좌우 각도는 사이드암 투구나 투수판의 좌우 위치[35]를 이용하는 투수가 일반적으로 유리하다. 던지는 팔과 대각선 코스를 찌르는 직구를 크로스 파이어라고 부르기도 한다. 릴리스 포인트를 의도적으로 빠르게 함으로써 각도를 키우려는 시도도 있다.4. 7. 공을 오래 쥐는 것 (구위)

마운드 위의 투수판과 홈베이스 사이의 거리는 공인 야구 규칙에 의해 18.44m로 정해져 있지만, 실제로는 투구 동작에 따라 릴리스 포인트가 홈베이스에 더 가까워지는 것이 일반적이다. 릴리스 포인트가 타자에 가까울수록 공의 비행 거리는 짧아지고, 투수의 손에서 떠난 공이 타자에게 더 빠르게 도달한다. 이것을 "공을 오래 쥐고 있다"라고 표현하며, 투수는 조금이라도 릴리스 포인트를 타자에게 가깝게 하기 위해 몸의 열림을 억제하고, 공을 오래 쥐는 등의 노력을 한다.[32] 타자에게 릴리스 포인트를 더 가깝게 하려면 기본적으로 키가 크고 팔다리가 긴 쪽이 유리하다.하지만, 릴리스가 빠르다고 해서 반드시 불리한 것은 아니며, MLB에서 마무리 투수로 활약한 우에하라 고지는 릴리스가 매우 빠르다. 우에하라는 NHK BS1의 프로그램 『구사전』에서 "공을 쥐는 것은 좋고 나쁨이 아니라 길고 짧음으로 표현해야 한다", "공을 짧게 쥐어도 불리해지는 일은 없다"고 자신의 소신을 밝혔다.[32]

또한, 글러브나 자신의 몸을 사용하고, 몸의 열림을 늦추는 등으로 릴리스 포인트를 늦게까지 보이지 않게 함으로써, 타자가 공을 볼 수 있는 시간을 줄이고 체감 속도를 높여 타자가 타이밍을 잡기 어렵게 하는 것도 효과적이다. 이러한 공의 출처가 보이지 않는 것을 메이저 리그에서는 "스모키(Smoky)" 등으로 부른다.[33]

5. 역대 최고 구속

메이저 리그 베이스볼(MLB)에서는 2000년대 중반 이후 투수들의 패스트볼 구속이 크게 증가했다. 2008년 MLB 평균 포심 패스트볼 구속은 시속 92마일 미만이었으나, 꾸준히 상승하여 2015년에는 시속 93마일을 넘어섰고, 2023년에는 시속 94마일을 초과했다. 2008년 정규 시즌에는 100마일 이상 패스트볼이 214개였지만, 2023년에는 3,848개로 늘어나는 등 100마일 이상을 기록하는 투구 빈도 또한 증가했다.[15][16]

이러한 패스트볼 구속 증가는 MLB의 여러 트렌드에 영향을 미쳤다.[17]

- 높은 투구 속도는 투수의 팔, 특히 팔꿈치와 어깨에 더 큰 부담을 준다. 투구 속도는 내측 측부 인대 파열과 같은 부상과 관련이 있으며, 재건 수술을 받는 경우가 많다.

- 투수들은 더 강하게 던지는 것과 관련된 피로와 부상 문제로 인해 자주 투구하거나 경기를 오래 끌고 가는 능력이 떨어진다.

- 속도에 대한 강조는 투수들의 비슷함을 유도하여 경기가 단조로워진다는 비판을 받기도 한다. 속도는 투수의 삼진율을 높이기 위해 장려되는데, 이는 볼넷 증가, 몸에 맞는 공 증가, 인플레이 타구 감소를 수반한다. 이는 투수의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있지만, 더 적은 플레이를 원하는 관람객에게는 덜 매력적일 수 있다.

5. 1. 세계 기록

MLB에서 공식적으로 인정하는 가장 빠른 투구는 2010년 9월 24일 아롤디스 채프먼이 던진 시속 105.8mph(약 169km/h)의 포심 패스트볼이다.[14]| 구분 | 내용 |

|---|---|

| MLB 공식 세계 기록 | 2010년 9월 24일 신시내티 레즈 대 샌디에이고 파드리스전 (펫코 파크)에서 아롤디스 채프먼이 기록한 105.1mph(약 169km/h) |

| 이전 MLB 공식 기록 | 1997년 월드 시리즈에서 플로리다 말린스의 롭 넨이 던진 102mph(약 164.1km/h) |

| 비공식 기록 (스피드 건 측정 포함) | |

| 일본 프로 야구 최고 기록 | 요미우리 자이언츠 치아고 비에이라가 2021년 8월 14일 요미우리 자이언츠 대 주니치 드래곤즈전 (도쿄 돔)에서 기록한 166km/h |

MLB에서는 전 구단의 홈 구장에 3방향에서의 영상을 기반으로 구속 등을 분석하는 측정기 "PITCHf/x", 군사용으로 사용되었던 레이더식 탄도 추적 시스템을 응용한 계측기 "Statcast"가 설치되어 있으며, 정밀도에 개체 차이가 있는 스피드 건으로 측정된 구속은 공식 기록으로 인정되지 않고 있다.

5. 2. 한국 프로 야구 기록

2021년 요미우리 자이언츠의 치아고 비에이라가 기록한 166km/h가 한국 프로 야구(KBO) 최고 기록이다.[14]6. 속구와 관련된 논쟁

빠른 속구를 던지는 것은 투수에게 큰 장점이지만, 팔꿈치나 어깨 부상의 위험을 높일 수 있다는 논란이 있다. 투구 속도는 내측 측부 인대 파열과 유의미한 상관관계를 가지며, 심할 경우 재건 수술을 필요로 하기도 한다.[17] 특히 성장기 어린 선수들의 경우, 무리한 속구 투구는 부상으로 이어질 수 있으므로 주의해야 한다.

또한, 속도에 대한 강조는 투수들 사이의 동질성을 장려하여 경기가 단조로워질 수 있다는 비판도 있다.[17] 빠른 공을 통해 삼진율을 높일 수는 있지만, 볼넷이나 몸에 맞는 공도 함께 증가하고 인플레이 타구가 감소하면서, 경기를 보는 관람객에게는 덜 매력적일 수 있다는 것이다.[17]

참조

[1]

웹사이트

The Fastest Pitcher in Baseball History

http://www.baseball-[...]

Baseball Almanac, Inc.

2007-08-10

[2]

웹사이트

Four-Seam Fastball (FA) {{!}} Glossary

https://www.mlb.com/[...]

2024-05-22

[3]

웹사이트

Glossary

https://www.mlb.com/[...]

2024-07-06

[4]

웹사이트

Sinker (SI) {{!}} Glossary

https://www.mlb.com/[...]

2024-07-07

[5]

웹사이트

How to Throw a Sinker: The Definitive Guide in 2021 – Grips, Drills & More

https://danblewett.c[...]

2022-03-28

[6]

웹사이트

An Introduction to Seam-Shifted Wakes and their Effect on Sinkers

https://www.drivelin[...]

2024-07-07

[7]

웹사이트

Greg Maddux

https://sabr.org/bio[...]

[8]

웹사이트

Arizona Diamondbacks: The brief and brilliant career of Brandon Webb

https://calltothepen[...]

2024-07-07

[9]

웹사이트

Zack Britton Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[10]

웹사이트

Statcast Search: 2024 Cutter Characteristics

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[11]

웹사이트

Kenley Jansen Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[12]

웹사이트

Statcast Search: Emmanuel Clase Peak Velocity

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[13]

웹사이트

Emmanuel Clase Stats: Statcast, Visuals & Advanced Metrics

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[14]

웹사이트

Statcast Search: >105mph Fastballs

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[15]

웹사이트

Statcast Search: Yearly Four-Seam Fastball Velocity

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[16]

웹사이트

Statcast Search: >100mph Fastballs

https://baseballsava[...]

2024-07-07

[17]

뉴스

Velocity is strangling baseball — and its grip keeps tightening

https://www.washingt[...]

2019-05-22

[18]

뉴스

MLB News

http://m.mlb.com/new[...]

2012-06-12

[19]

문서

ナチュラルシュートしない、もしくはナチュラルカットと呼ばれるわずかにスライダー方向に変化する投手も存在するが、ごく稀な存在である。

[20]

문서

「ツーシームの握りのスライダー」などといった使われ方をする場合もある。

[21]

간행물

バックスピンする球体に働く負のマグナス力~飛翔実験による測定~

http://www.nagare.or[...]

2009

[22]

간행물

2010-11 MLB投手白書 球種別解説&データファイル 速球(4シーム&2シーム)『月刊スラッガー』2011年2月号、日本スポーツ企画出版社、雑誌15509-2、9頁。

[23]

웹사이트

細部にまでよく気が付くバウアー アメリカとの違いを意識しながら取り入れた日本の長所とは

https://web.archive.[...]

スポーツナビ

2023-10-21

[24]

문서

回転するボールを真正面から見たとき、縫い目が縦方向に一本だけ見えることが名前の由来。実際には、縫い目は4回現れるのでフォーシーム・ファストボールの一種とされる。

[25]

뉴스

菅野“ダル魔球”ワンシーム投げた!初日から大器片りん

https://www.sponichi[...]

sponichi annex

2013-01-07

[26]

뉴스

松坂、パワーピッチャーへ=新たな武器ワンシームを習得

https://sports.yahoo[...]

スポーツナビ

2010-07-27

[27]

뉴스

ダル魔球開幕「ワンシーム」ついに解禁!

https://www.nikkansp[...]

nikkansports.com

2010-03-20

[28]

서적

メジャー・リーグ変化球バイブル

ベースボール・マガジン社

[29]

문서

1992年公開の[[アメリカ合衆国の映画|アメリカ映画]]「[[ミスター・ベースボール]]」の作中で、強打者ジャック・エリオットが日本投手のシュートによって打ち取られるシーンがあり、その影響から[[日本語]]発音をそのまま[[英語]]表記した"shuuto"(shootballとも)という名称が使われることもある。また、近年は[[ダルビッシュ有]]の奪三振率の高さから、アメリカの野球評論家の[[ジェイソン・パークス]]らはツーシームとは少し違うと述べており、"shuuto"に対する関心が寄せられている。

[30]

웹사이트

2015変化球特集 山崎康晃(DeNA) “消えるツーシーム”の秘密

http://column.sp.bas[...]

週刊ベースボールONLINE

2018-03-21

[31]

웹사이트

SB東浜、広島薮田、DeNA山崎の魔球? 亜細亜大出身投手がCS席巻の秘密。

http://number.bunshu[...]

Number Web

2018-03-21

[32]

문서

2017年1月28日放送分。テーマは「球持ち」。

[33]

서적

投手論

PHP研究所

[34]

문서

ボールの上っ面を叩き、ゴロになりやすくなる。

[35]

문서

スライダー、投げる腕と対角のコースを突く「[[クロスファイア]]」の角度を生かしたい場合、プレートの投げる腕側を使うと有効である。一方、シュートを生かしたい場合やクロスファイア―の角度が負担になる投手はプレートのグラブをはめる腕側を使うと効果的であるとされる。どちらが良いかは、投手のフォームと持ち球、投手にとっての投げやすさ、打者にとっての打ちにくさ、これらの優先順位次第で変わる。

[36]

뉴스

楽天永井が体重7キロ増で球質&球威↑

https://www.nikkansp[...]

[37]

Youtube

“良いストレート”って何?斉藤&五十嵐&古田の答えは…【ピッチャーズバイブル】

https://www.youtube.[...]

[38]

Youtube

「このピッチャーの球は重い」←重い球って何?本当に重いの?

https://www.youtube.[...]

[39]

뉴스

'시즌6승'박현준, 다승 1위 무한질주 비결은?

https://sports.news.[...]

OSEN

2022-04-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com