아귀 (신화)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

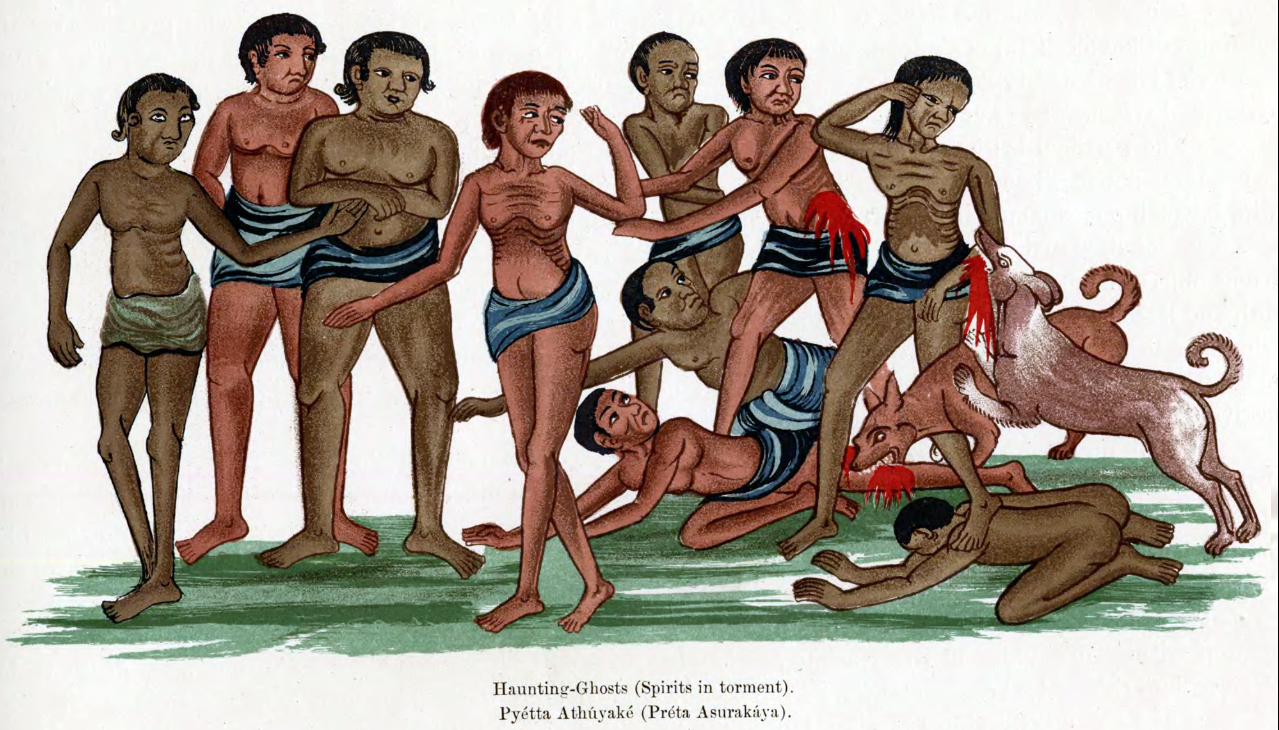

아귀는 산스크리트어 '프레타'에서 유래된 불교 용어로, 굶주림의 고통을 받는 존재를 의미한다. 아귀는 일반적으로 앙상한 몸, 큰 배, 가는 목을 가진 모습으로 묘사되며, 힌두교에서는 죽은 자의 영혼이 과도기적 상태에 머무르는 존재로 여겨진다. 불교에서는 육도 중 하나로, 탐욕과 집착으로 인해 굶주림의 고통을 받는 존재로 묘사되며, 아시아 여러 지역에서 아귀를 위한 의식과 축제가 행해진다. 아귀는 무위덕귀와 유위덕귀, 그리고 무재, 소재, 다재 아귀 등으로 분류되며, 36종의 아귀를 언급하는 경전도 존재한다. 아귀는 인간에게 해를 끼치기도 하지만, 일반적으로 가엾은 존재로 여겨져 공양을 받기도 한다. 아귀의 본거지는 염마왕계이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 언데드 - 흡혈귀

흡혈귀는 살아있는 생물의 피를 빨아먹는 초자연적인 존재에 대한 전설로, 세르비아어에서 유래되었으며, 브람 스토커의 소설 《드라큘라》를 통해 현대적인 이미지가 형성되어 대중문화의 주요 소재로 다뤄진다. - 언데드 - 구울

구울은 아랍 민담에서 유래된 시체를 먹는 괴물로, 이슬람 문화권에서 실존하는 존재로 여겨지며, 현대 대중문화에서 다양한 모습으로 변형되어 나타난다. - 힌두 신화의 종족 - 마카라

마카라는 힌두교와 불교 예술에서 물과 풍요의 상징으로 사용되는 신화 속 혼종 동물로, 다양한 동물 신체 부위의 결합으로 묘사되며 남아시아와 동남아시아에서 여러 형태로 나타난다. - 힌두 신화의 종족 - 간다르바

간다르바는 힌두교 신화의 신성한 음악가인 하위 신들의 계급이자 불교의 천룡팔부 중 하나인 건달바이며, 힌두교에서 압사라의 남편인 남자 자연정령으로서 음악에 능하고 신과 인간의 중재자 역할을 하며, 자이나교에서는 비얀타라 데바 중 하나로 분류된다. - 유령 - 잭오랜턴

잭오랜턴은 할로윈의 상징으로, 속을 파내고 얼굴을 새긴 호박 등불을 가리키며, 아일랜드와 영국에서 유래하여 악령을 쫓거나 초자연적 존재를 상징하는 의미를 지녔고, 미국에서는 19세기부터 호박을 사용하기 시작했다. - 유령 - 영혼

영혼은 육체와 정신 활동을 관장하는 인격적 실재 또는 영원불멸의 존재를 의미하며, 종교에서 핵심 개념으로 다뤄지고 사후 세계와 관련되어 다양한 종교와 철학에서 해석되며, 과학적으로 증명되지는 않았지만 여러 분야에서 탐구되고 철학적으로도 논의되는 개념이다.

| 아귀 (신화) | |

|---|---|

| 어원 | |

| 산스크리트어 | 프리타 (Preta) |

| 팔리어 | 페타 (Peta) |

| 한국어 | 아귀 (餓鬼) |

| 중국어 | 어귀 (餓鬼, Èguǐ) |

| 일본어 | 가키 (餓鬼) |

| 개요 | |

| 종류 | 불교와 힌두교에서 묘사되는 굶주린 영혼 |

| 특징 | 생전에 악행을 저지른 사람이 죽어서 가게 되는 세계의 존재 항상 굶주림과 갈증에 시달림 좁은 목구멍과 큰 배를 가짐 음식이나 물을 삼키기 어려움 썩거나 더러운 것만 먹을 수 있음 |

| 아귀의 모습 | |

| |

| 외형 | 뼈만 앙상하게 남은 몸 바늘처럼 가느다란 목 엄청나게 큰 배 더럽고 헝클어진 머리카락 날카로운 발톱 |

| 고통 | 쉴 새 없이 먹을 것을 찾아 헤맴 입에 넣는 음식은 재나 불로 변함 극심한 고통과 절망 속에서 영원히 고통받음 |

| 원인 | |

| 불교 | 인색함 탐욕 질투 이기심 악행 |

| 힌두교 | 탐욕 질투 부정한 행위 가족에 대한 의무 소홀 |

| 구제 | |

| 불교 | 승려에게 음식 공양 사찰에 기증 죽은 이를 위한 기도 윤회를 통해 더 나은 삶을 살도록 도움 |

| 힌두교 | 쉬라다 의식 조상 숭배 브라만에게 음식 제공 |

| 기타 | |

| 문화적 영향 | 아귀는 예술, 문학, 민속에서 자주 등장 인간의 욕망과 그 결과에 대한 경고 역할 아귀를 묘사한 그림이나 조각은 사찰이나 가정에서 발견됨 일본의 오봉 축제에서 조상 영혼을 위로하는 의식과 관련 태국의 프라윳 축제에서 아귀에게 음식과 공물을 바침 |

2. 명칭

산스크리트어 प्रेत|프레타sa(''preta'')는 "떠나간, 사망한, 죽은 사람"을 의미하며, ''pra-ita'', 즉 문자 그대로 "나아가 떠나간"에서 유래되었다. 고전 산스크리트어에서 이 용어는 모든 죽은 자의 영혼을 지칭하지만, 특히 장례 의식이 치러지기 전, 그리고 더 좁게는 유령이나 악령을 지칭한다.[5]

아귀는 인간과 유사하게 묘사되지만, 푹 꺼진 미라화된 피부, 가느다란 팔다리, 엄청나게 부풀어 오른 배, 길고 가느다란 목을 가지고 있다. 이러한 외모는 커다란 배로 상징되는 엄청난 식욕을 가지고 있지만, 가느다란 목으로 상징되는 그 식욕을 만족시킬 수 있는 능력은 매우 제한적인, 아귀의 정신적 상태를 은유적으로 보여준다.

아귀는 무위덕귀(無威徳鬼)와 유위덕귀(有威徳鬼)의 두 종류로 나뉜다. 무위덕귀는 굶주림과 갈증에 고통받지만, 유위덕귀는 천부와 마찬가지로 많은 복락을 누린다.[1]

이 산스크리트어 용어는 불교에서 여섯 가지 가능한 윤회의 상태 중 하나를 설명하는 데 사용되었다.

중국어 용어 ''egui'' (餓鬼|아귀중국어)는 문자 그대로 "굶주린 귀신"을 뜻하며, 산스크리트어 용어를 직역한 것은 아니다. 불교가 널리 퍼지면서 아귀는 아귀도에 떨어진 망자를 가리키는 불교 용어일 뿐만 아니라, 굶주림이나 객사로 사망한 인간의 사령, 원념을 가리키는 민간 신앙 용어로도 쓰이게 되었다. 이러한 영혼은 빙의되어 인간에게 씌어 기아를 초래한다고 하며, 이를 아귀 들림이라고 한다.[15]

3. 모습

일본 미술 (특히 헤이안 시대)의 '가키조시(餓鬼草紙)'에서 아귀는 의존할 만한 크기의 불룩한 배와 꽤 가는 목을 가진 수척한 인간형 생물로 묘사된다. 그들은 종종 사원에서 엎질러진 물을 핥아 먹고, 악마(특히 오니)와 동행하며, 필사적으로 인간에게 구걸하고, 쓰레기를 뒤지거나, 개인적인 고통을 나타내는 심한 고통을 겪는 모습으로 나타난다. 그렇지 않으면 연기나 불덩이로 나타날 수도 있다. 종종 아귀는 대개 옷을 입지 않은 모습으로 묘사되는 반면, 다른 이들은 훈도시를 입는다.

캄보디아에서는 특별한 여성 '아귀'가 '그락'으로 알려져 있는데, 1927년부터 1941년 사이에 시소와트 모니봉 국왕의 통치 기간 동안 캄보디아 왕궁 근처 사찰에서 왕족과 승려들을 위해 음식을 준비하는 일을 맡았던 부패한 노파 예이 플랑(យាយប្លង់)의 영혼으로 여겨지는 악의적인 영이다.[6]

4. 종류

4. 1. 불교 경전

《아비달마순정이론(阿毘達磨順正理論)》에서는 아귀를 무재(無財) 아귀, 소재(少財) 아귀, 다재(多財) 아귀로 분류한다. 《정법염처경(正法念処経)》에서는 36종의 아귀를 언급하며, 이들은 각기 다른 악업으로 인해 특정한 고통을 겪는다고 설명한다.[4]

《정법염처경(正法念処経)》에 언급된 36종 아귀와 그 고통은 다음과 같다.

| 아귀의 종류 | 아귀가 된 원인과 겪는 고통 |

|---|---|

| {{lang|sa|鑊身|확신|} | }