여성의 종속

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《여성의 종속》은 19세기 영국 사회에서 여성의 참정권, 재산권 등 권리 제한에 대한 비판과 여성의 사회적 지위 향상을 주장하는 존 스튜어트 밀의 저서이다. 밀은 여성의 열등성을 주장하는 생물학적, 사회적 편견을 비판하며, 여성에게 동등한 기회를 제공하고 자유로운 경쟁을 통해 능력을 발휘할 수 있도록 해야 한다고 주장했다. 그는 여성의 해방이 개인과 사회 전체에 이익이 된다고 보았으며, 여성 참정권과 가족법 개정을 통해 여성의 권리를 확대해야 한다고 강조했다. 밀은 공리주의적 관점에서 최대 다수의 최대 행복을 추구하며, 여성의 사회 참여를 통해 사회의 도덕적, 지적 발전을 이룰 수 있다고 보았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 여성주의 수필 - 자기만의 방

자기만의 방은 버지니아 울프가 여성 작가가 소설을 쓰기 위한 경제적 독립과 자신만의 공간의 중요성을 강조하며 여성들이 직면한 사회적 제약과 불평등을 탐구한 에세이다. - 존 스튜어트 밀의 작품 - 공리주의 (책)

존 스튜어트 밀의 저서인 《공리주의》는 최대 다수의 최대 행복을 추구하는 공리주의 원리를 심도 있게 논하며, 행복의 질적 측면 강조, 개인의 자유와 사회 정의에 대한 고려를 통해 더욱 발전된 공리주의 체계를 제시한다. - 존 스튜어트 밀의 작품 - 대의정부론

《대의정부론》은 존 스튜어트 밀이 대의 정부의 역할과 중요성을 논하며, 정부 대표의 역할은 국민 의견 수렴과 토론 장 마련에 있고, 자유를 위한 일시적 독재를 용인할 수 있다고 주장하는 저서이다.

| 여성의 종속 - [서적]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 도서 정보 | |

| 제목 | 여성의 종속 |

| 원제 | The Subjection of Women |

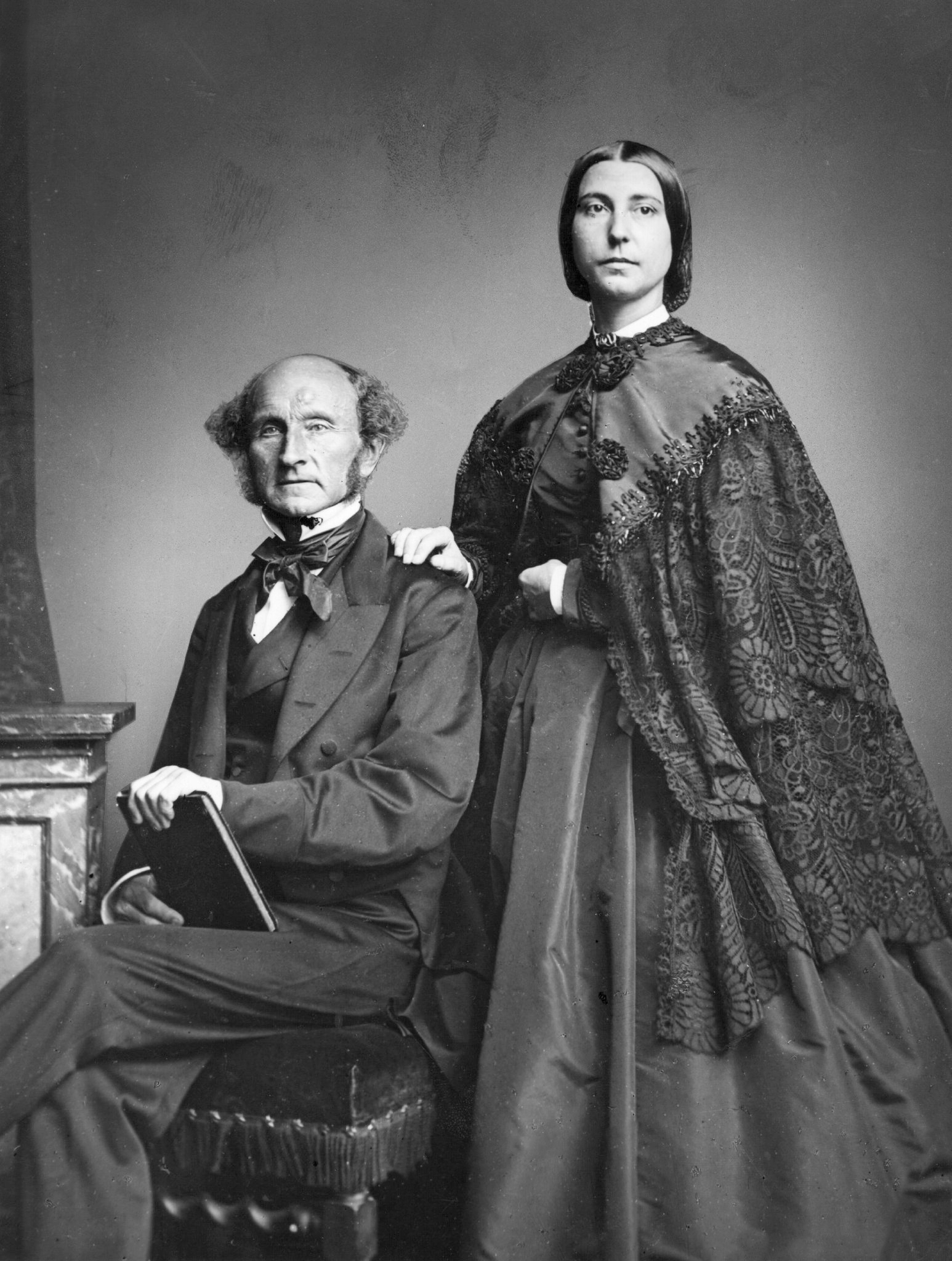

| 저자 | 존 스튜어트 밀 및 해리엇 테일러 밀 |

| 국가 | 영국 |

| 언어 | 영어 |

| 장르 | 철학 논문 |

| 주제 | 여성주의 공리주의 |

| 출판사 | 롱먼스, 그린, 리더 앤 다이어 |

| 발행일 | 1869년 |

| 미디어 유형 | 인쇄 |

| |

2. 역사적 배경

존 스튜어트 밀 당시의 영국 사회는 지속되는 여성들의 참정권과 재산권 행사 요구에도 불구하고 여성을 권리의 주체로서 인정하지 않고 있었다. 1870년까지 영국의 관습법은 아내의 동산에 대한 소유권을 남편에게 부여하였고, 부동산 역시 소유권은 인정되나 관리와 사용의 권리는 남편에게 있었다. 또한 여성은 법정에서 스스로 어떠한 법적 권리도 행사할 수 없었다.[20] 영국의 선거법은 1832년 개정 당시 선거권자를 person으로 표기하였으나, 1867년 개정하면서 man으로 바꾸었고 이를 근거로 여성의 참정권을 제한하였다. 존 스튜어트 밀은 남성과 동등한 여성의 참정권을 주장하며 선거권자에 대한 용어를 person으로 복귀하자고 건의하였지만, 의회는 194:73으로 이를 부결하였다.[21] 영국에서 남녀의 동등한 보통선거권은 1928년이 되어서야 인정되었다.[22]

한편, 19세기까지 서구의 과학은 여성 차별을 생물학적 차이로 대변하고자 했다. 18세기 중반에 나타난 유사과학인 골상학은 두개골의 크기나 뇌의 질량으로 남녀의 차이를 설명하였으며, 일반적으로 여성의 두뇌 무게가 더 가볍기 때문에 여성이 열등하다는 논지를 폈다. 이에 반대하는 측에서는 그러면 만물의 영장은 인간이 아니라 코끼리나 고래여야 할 것이라고 맞섰다.[23]

존 스튜어트 밀은 당시의 이러한 편견에 맞서 공리주의의 입장에서 여성에 대한 사회 제도와 관습적 억압을 타파하고자 하였다.[24] 밀은 여성의 불평등은 "힘이 정의"였던 과거의 유물이며,[5] 현대 사회에는 설 자리가 없다고 주장했다.[6] 그는 인류의 절반이 가정 밖에서 사회에 기여할 수 없다는 것은 인간 발달에 장애가 된다고 보았다.

한국에서도 여성은 오랫동안 가부장제 사회에서 차별받아 왔다. 조선시대에는 유교적 가부장제가 사회 규범으로 자리 잡아 여성은 남성에 비해 종속적인 위치에 놓였다. 여성은 교육 기회에서 배제되었고, 가정 내 역할에 한정되었으며, 재산 상속이나 의사 결정 과정에서도 차별을 받았다. 이러한 가부장적 질서는 여성의 사회적 지위를 제한하고, 남성 중심의 사회 구조를 강화하는 데 기여했다.

일제 강점기 한국 여성들은 식민지 백성으로서, 그리고 여성으로서 이중의 차별을 경험했다. 일본 제국은 한국 여성을 일본군 위안부로 동원하는 등 성적으로 착취하고 억압했다. 또한, 근대 교육에서 배제되거나 제한적인 역할만을 부여받는 등 사회·경제적으로도 차별받았다.

1948년 대한민국 정부 수립 이후, 법적으로는 남녀평등이 보장되었지만, 사회·문화적으로는 여전히 여성에 대한 차별이 잔존했다. 여성은 정치, 경제, 사회 각 분야에서 남성에 비해 낮은 지위에 머물렀으며, 가정 내에서도 불평등한 역할 분담이 지속되었다. 최근에는 여성의 권리 신장을 위한 노력이 이어지고 있지만, 여전히 해결해야 할 과제가 남아있다.

2. 1. 19세기 영국의 여성 차별

19세기 영국 사회는 여성의 참정권과 재산권 행사에 대한 지속적인 요구에도 불구하고 여성을 권리의 주체로 인정하지 않았다.[20] 1870년까지 영국의 관습법은 아내의 동산 소유권을 남편에게 부여했고, 부동산 소유권은 인정되나 관리 및 사용 권리는 남편에게 있었다. 여성은 법정에서 스스로 어떠한 법적 권리도 행사할 수 없었다.[20] 1867년 개정된 영국의 선거법은 선거권자를 'man'으로 표기하여 여성의 참정권을 제한하였다. 존 스튜어트 밀은 여성의 참정권을 주장하며 선거권자를 'person'으로 복귀할 것을 건의했지만, 의회는 이를 부결시켰다.[21] 영국에서 남녀의 동등한 보통선거권은 1928년에야 인정되었다.[22]한편, 19세기까지 서구의 과학은 골상학과 같은 유사과학을 통해 여성 차별을 정당화했다. 골상학은 두개골 크기나 뇌 질량으로 남녀의 차이를 설명하며, 여성의 두뇌 무게가 더 가볍기 때문에 여성이 열등하다는 논지를 폈다.[23]

존 스튜어트 밀은 공리주의 입장에서 여성에 대한 사회 제도와 관습적 억압을 타파하고자 하였다.[24] 밀은 자신의 저서 "여성의 종속"이 아내와 딸 헬렌 테일러의 도움을 받아 저술되었다고 밝혔다.[2] 학자들은 일반적으로 존 스튜어트 밀이 단독 저자라는 데 동의하지만,[3] 일부는 1851년에 출판된 해리엇 테일러 밀의 에세이 "여성의 참정권"과 유사하다는 점을 지적한다.[3][4]

밀은 여성의 불평등이 "힘이 정의"였던 과거의 유물이며,[5] 현대 사회에는 설 자리가 없다고 주장했다.[6] 그는 인류의 절반이 가정 밖에서 사회에 기여할 수 없다는 것은 인간 발달에 장애가 된다고 보았다.

2. 2. 한국의 여성 차별 역사

조선시대에는 유교적 가부장제가 사회 규범으로 자리 잡아 여성은 남성에 비해 종속적인 위치에 놓였다. 여성은 교육 기회에서 배제되었고, 가정 내 역할에 한정되었으며, 재산 상속이나 의사 결정 과정에서도 차별을 받았다.[5] 이러한 가부장적 질서는 여성의 사회적 지위를 제한하고, 남성 중심의 사회 구조를 강화하는 데 기여했다.[6]일제강점기 한국 여성들은 식민지 백성으로서, 그리고 여성으로서 이중의 차별을 경험했다. 일본 제국은 한국 여성을 일본군 위안부로 동원하는 등 성적으로 착취하고 억압했다. 또한, 근대 교육에서 배제되거나 제한적인 역할만을 부여받는 등 사회·경제적으로도 차별받았다.

대한민국 정부 수립 이후, 법적으로는 남녀평등이 보장되었지만, 사회·문화적으로는 여전히 여성에 대한 차별이 잔존했다. 여성은 정치, 경제, 사회 각 분야에서 남성에 비해 낮은 지위에 머물렀으며, 가정 내에서도 불평등한 역할 분담이 지속되었다. 최근에는 여성의 권리 신장을 위한 노력이 이어지고 있지만, 여전히 해결해야 할 과제가 남아있다.[7]

3. 밀의 주요 논지

밀은 여성이 선천적으로 어떤 일에서 남성보다 열등하므로 이에 대한 참여를 금지하여야 한다는 주장을 공격한다. 밀은 우리가 여성이 무언가를 시도하도록 한 적이 없기 때문에 여성이 무엇을 할 수 있는지 알지 못한다고 말한다. 사변적인 생리학에 기반한 주장은 추측일 뿐이다.[25]

여기에서 남성들은 여성은 어떤 행동을 할 수 없다고 말하며 여성들이 그것을 행하는 것을 금지하길 원하기 때문에 기본적으로 스스로를 부인하고 있다. 밀은 여기서 남성은 기본적으로 여성은 행위를 할 수 있는 능력이 있음을 인정하지만 여성이 그렇게 하길 원하지 않는다고 주장한다. 여성이 무엇을 할 수 있는지 없는지는 오로지 실증적으로 인식되어야 한다고 주장한다. 실제로 우리는 여성이 양육되면서 여성의 본성이 가려지기 때문에 우리는 그것이 실제로 무엇인지 알지 못한다. 밀은 여성이 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 실험해 보아야 한다고 주장한다.[8]

여성은 약하고, 감정적이며, 고분고분한 것처럼 행동하도록 양육된다. 우리가 평등을 시도한다면 우리는 개별적 여성을 위한 이익이 있음을 목도할 수 있을 것이며, 남성들로부터 무엇을 해야하는지 강요받는 불행으로부터 해방될 수 있을 것이다. 또한 사회를 위한 이익이 있을 수 있다. 더욱 고결한 인간적 헌신에 이용될 수 있는 정신적 역량이 배가될 수 있을 것이다. 인구 절반의 아이디어와 가능성이 자유롭게 될 것이며, 인류의 발전에 큰 영향을 발휘할 것이다.[9][10]

밀은 사회가 정말로 젠더 관계에서 무엇이 진실로 자연적인지 발견하고자 한다면 여성이 수행하는 모든 서비스를 위한 자유 시장을 만들고 일반적 복지에 한 기여에 대한 공정한 경제적 보상을 보장해야 한다고 주장한다. 그러면 여성의 관습적인 선택은 그들의 순수한 흥미와 능력을 반영하게 될 것이다.

밀은 여성의 해방과 교육은 남성에게도 이익이라고 생각하였다. 여성과의 경쟁으로부터의 자극과 평등하게 교육받은 인간의 교제는 더 큰 지적 성장을 유발한다. 교육받지 못한 아내나 남편과 지속적으로 교제하는 것의 기만적인 효과를 강조하며, 밀은 남성과 여성은 관습을 따르기 위하여 결혼하고 둘의 관계는 순수하게 가정적인 것이라고 주장하였다. 여성을 해방하여 남편과 지적인 수준에서 더욱 관계를 맺을 수 있고 관계를 향상시킬 수 있다고 믿었다.

밀은 "합법적인 노예는 더 이상 존재하지 않는다. 모든 가정의 아내를 구원하라"고 하며 가족법을 여성의 노예화와 연결짓고 가족법을 공격하였다. 밀은 여성의 종속이 노예제가 그랬던 것처럼 만연하게 되었다고 언급하였다. 또한 결혼과 관련된 입법의 개혁과 양측에 어떤 제약을 두지 않고 결혼을 경제적 계약으로 축소할 필요성을 주장하였다. 이러한 주장 중에는 여성이 자신의 자산을 보유할 수 있도록 허용하기 위하여 상속법을 개정하는 것과 여성이 가정 밖에서 일할 수 있도록 허용하는 것이 있었다.

밀의 입장에서는 여성은 인구의 절반을 구성하며 정치적 정책은 여성에게도 영향을 미치기 때문에 여성도 투표할 권리를 가지고 있다. 밀은 대부분의 남성은 여성을 종속시킬 정치인에게 투표할 것이기 때문에 여성은 자신의 이익을 위하여 투표하는 것이 허용되어야 한다고 주장하였다.[11]

밀은 엘리자베스 1세, 빅토리아 또는 프랑스 애국자 잔 다르크와 같은 영국의 여왕들을 지적했다. 기회가 주어진다면 여성들은 다른 분야에서도 뛰어난 능력을 발휘할 것이고, 그들에게 시도할 기회가 주어져야 한다.

3. 1. 여성의 능력에 대한 편견 비판

밀은 여성이 선천적으로 남성보다 특정 분야에서 열등하며, 따라서 해당 분야에 참여하는 것을 금지해야 한다는 주장을 반박한다.[25] 이러한 주장은 경험적 근거가 부족한 추측에 불과하며, 남성들이 여성의 능력을 인정하면서도 여성의 참여를 원치 않기 때문에 스스로 모순에 빠진다고 지적한다.[8]밀은 여성의 본성은 양육 방식에 의해 왜곡되어 왔기 때문에, 여성의 진정한 능력은 오직 자유 경쟁을 통해서만 알 수 있다고 주장한다. 여성에게 동등한 기회를 제공하고 그 결과를 실험적으로 관찰해야 한다는 것이다.[8] 그는 사회가 진정으로 젠더 관계에서 무엇이 자연스러운지 알고자 한다면, 여성이 제공하는 모든 서비스에 대한 자유 시장을 만들고, 그들의 기여에 대한 공정한 경제적 보상을 보장해야 한다고 주장한다. 이를 통해 여성의 선택은 그들의 진정한 흥미와 능력을 반영하게 될 것이라고 말한다.

밀은 여성의 해방과 교육은 여성 개인뿐만 아니라 사회 전체에도 이익이 된다고 보았다. 여성의 정신적 역량이 해방되면 인류 발전에 크게 기여할 수 있으며, 남성 또한 여성과의 경쟁과 동등하게 교육받은 동반자와의 교제를 통해 더 큰 지적 성장을 이룰 수 있다고 주장한다.[9][10] 그는 교육받지 못한 배우자와의 지속적인 교제가 지적 성장을 저해할 수 있다고 경고하며, 여성이 해방되면 부부 관계가 더욱 발전할 수 있다고 믿었다.

밀은 여성도 남성과 마찬가지로 참정권을 가져야 한다고 주장한다. 여성은 인구의 절반을 구성하고 정치적 결정에 영향을 받으므로, 자신의 이익을 보호하기 위해 투표할 권리가 있다는 것이다.[11] 그는 엘리자베스 1세, 빅토리아 여왕, 잔 다르크와 같은 역사 속 여성 지도자들을 언급하며, 여성에게 기회가 주어지면 뛰어난 능력을 발휘할 수 있음을 강조한다. 밀은 이론에만 머무르지 않고, 국회의원으로서 여성 참정권을 위해 적극적으로 활동한 전국 여성 참정권 협회의 회장이었다.

3. 2. 여성 해방의 사회적 이익

존 스튜어트 밀은 여성이 선천적으로 남성보다 열등하다는 주장에 대해, 여성이 무엇을 할 수 있는지 시도할 기회조차 주어지지 않았기 때문에 알 수 없다고 반박한다.[8] 그는 추측성 생리학에 기반한 주장은 근거가 없으며, 남성들이 여성의 능력을 인정하면서도 여성이 특정 활동을 하는 것을 원하지 않기 때문에 모순된다고 지적한다.[8] 밀은 여성의 본성은 양육 방식에 의해 가려져 있으므로, 여성이 무엇을 할 수 있는지, 할 수 없는지를 실험해야 한다고 주장한다.[8]여성의 해방은 여성 개인에게 이익이 될 뿐만 아니라, 사회 전체에도 이익이 된다. 여성의 잠재력이 발휘되면 인류의 발전에 큰 영향을 미칠 정신적 역량이 배가될 것이기 때문이다.[10] 밀은 사회가 젠더 관계에서 진정으로 자연스러운 것을 발견하고자 한다면, 여성이 제공하는 서비스에 대한 자유 시장을 만들고 공정한 경제적 보상을 보장해야 한다고 주장한다. 이를 통해 여성의 선택은 순수한 흥미와 능력을 반영하게 될 것이다.

또한 밀은 여성의 해방과 교육은 남성에게도 이익이 된다고 보았다. 여성과의 경쟁과 평등하게 교육받은 동반자와의 교류는 남성의 지적 성장을 촉진할 것이기 때문이다.[9] 그는 교육받지 못한 배우자와의 지속적인 교제가 지적 성장에 미치는 부정적인 영향을 강조하며, 여성이 해방되면 부부 관계가 지적인 수준에서 더욱 향상될 수 있다고 믿었다.

밀은 여성도 남성과 마찬가지로 투표할 권리가 있다고 주장한다. 여성은 인구의 절반을 차지하고 정치 정책에 영향을 받으므로, 자신의 이익을 보호하기 위해 투표권을 가져야 한다는 것이다.[11] 그는 엘리자베스 1세, 빅토리아, 잔 다르크와 같이 여성이 뛰어난 능력을 발휘한 사례를 제시하며, 여성에게 기회가 주어진다면 다른 분야에서도 뛰어날 것이라고 주장했다. 밀은 이론가일 뿐만 아니라, 국회의원으로서 여성의 권리를 위해 적극적으로 활동했으며, 전국 여성 참정권 협회의 회장이었다.

3. 3. 가족법 개정의 필요성

존 스튜어트 밀은 그의 저서 《여성의 종속》[25]에서 여성이 선천적으로 남성보다 열등하다는 주장을 반박하며, 여성에게도 동등한 기회를 제공해야 한다고 주장한다. 그는 여성이 특정 활동을 할 수 없다는 주장은 추측일 뿐이며, 실제로 여성이 무엇을 할 수 있는지는 경험적으로 확인해야 한다고 강조한다.[8] 밀은 남성들이 여성의 능력을 인정하면서도 여성이 그 능력을 발휘하는 것을 원하지 않는 모순적인 태도를 보인다고 지적한다.

밀은 여성이 약하고 감정적이며 순종적인 존재로 양육되는 것은 사회적 편견 때문이라고 비판하며, 여성의 본성은 왜곡되어 있다고 주장한다. 그는 여성에게 평등한 기회를 제공하면 개인적인 이익뿐만 아니라 사회 전체에도 이익이 될 것이라고 말한다. 여성의 잠재력이 해방되어 인류 발전에 기여할 수 있다는 것이다.[9][10]

밀은 사회가 성별 관계에서 진정으로 자연스러운 것을 발견하려면, 여성이 제공하는 서비스에 대한 자유 시장을 확립하고 공정한 경제적 보상을 보장해야 한다고 주장한다. 이를 통해 여성의 선택은 진정한 흥미와 능력을 반영하게 될 것이라고 보았다. 또한, 여성의 해방과 교육은 남성에게도 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 지적으로 동등한 관계는 부부 관계를 개선할 것이라고 믿었다.

밀은 가족법을 "합법적인 노예" 상태에 비유하며 여성의 종속을 야기하는 주요 원인으로 지목했다. 그는 결혼을 단순한 경제적 계약으로 축소하고, 여성이 재산권을 보유하고 가정 밖에서 일할 수 있도록 허용하는 법 개정이 필요하다고 주장했다. 또한, 여성도 남성과 동등하게 참정권을 가져야 한다고 강조했다.[11] 그는 여성의 참정권은 여성 자신의 이익을 보호하고, 정치적 결정에 여성의 목소리를 반영하기 위해 필수적이라고 보았다.

밀은 엘리자베스 1세, 빅토리아, 잔 다르크와 같은 역사 속 여성 지도자들을 언급하며, 여성이 이미 다양한 분야에서 뛰어난 능력을 보여주었다고 주장한다. 그는 이론에만 머무르지 않고, 국회의원으로서 여성의 권리를 위해 적극적으로 활동하며 전국 여성 참정권 협회의 회장을 역임했다.

3. 4. 여성 참정권의 필요성

존 스튜어트 밀은 저서 《여성의 종속》에서 여성 참정권의 필요성을 역설했다.[25] 밀은 여성이 남성보다 열등하다는 주장은 추측일 뿐이며, 여성이 무엇을 할 수 있는지는 경험적으로만 알 수 있다고 주장한다. 그는 여성이 약하고 감정적으로 행동하도록 양육되는 현실 때문에 여성의 본성이 가려져 있다고 지적하며, 여성에게도 동등한 기회를 제공하고 실험해야 한다고 강조했다.[8]밀은 여성의 해방과 교육이 여성 개인뿐만 아니라 사회 전체에도 이익이 된다고 보았다. 여성의 정신적 역량이 발휘되면 인류 발전에 크게 기여할 수 있다는 것이다.[9][10] 또한, 여성의 해방은 남성에게도 긍정적인 영향을 미쳐, 지적으로 동등한 관계를 형성하고 더 나은 관계를 맺을 수 있다고 주장했다.

밀은 여성이 인구의 절반을 차지하고 정치 정책의 영향을 받으므로, 여성도 투표할 권리가 있어야 한다고 주장했다. 그는 대부분의 남성이 여성을 종속시킬 정치인에게 투표할 것이기 때문에, 여성은 자신의 이익을 보호하기 위해 투표해야 한다고 강조했다.[11]

밀은 엘리자베스 1세, 빅토리아 여왕, 잔 다르크와 같은 역사 속 여성 지도자들을 언급하며, 여성에게 기회가 주어지면 뛰어난 능력을 발휘할 수 있음을 보여주는 증거가 이미 존재한다고 주장했다. 그는 이론에만 그치지 않고, 전국 여성 참정권 협회의 회장으로서 여성의 권리를 위해 적극적으로 활동했다.

4. 여성의 종속에 대한 비판적 관점

존 스튜어트 밀은 여성의 종속이 개인의 자유와 권리를 침해하는 부당한 억압이라고 비판한다.[8] 그는 여성의 종속이 사회 전체의 발전을 저해하는 요소라고 주장하며, 여성들이 본질적으로 남성보다 열등하다는 주장에 대해 "증거 없는 권위 있는 진술"이라고 반박한다.[8] 여성에게 어떤 일을 금지하는 것은 "추측성 생리학에 근거한 주장"일 뿐이며, 남성들은 여성들이 어떤 활동을 할 수 없다고 말하면서도, 그것을 하지 못하도록 막고 싶어 하는 모순을 범하고 있다고 지적한다.[8]

밀은 여성의 본질은 현재의 관계에서 왜곡되어 있으므로, 평등한 조건에서 여성과 남성의 자연적인 차이를 평가하기 위해서는 여성들이 자유롭게 능력을 개발하고 사용할 수 있도록 해야 한다고 주장한다.[8] 여성들이 약하고, 감정적이며, 유순한 존재로 행동하도록 길러지는 것은 전통적인 편견 때문이며, 평등을 시도하면 개별 여성들에게 이익이 되고, 사회 전체적으로도 정신 능력의 양을 두 배로 늘려 인류 발전에 큰 영향을 미칠 것이라고 주장한다.[8]

밀은 공리주의적 관점에서 여성의 종속 문제를 다루며, 즉각적인 더 큰 선,[9] 사회의 풍요,[10] 개인의 발달이라는 세 가지 측면에서 여성 해방의 필요성을 강조한다. 그는 사회가 성 관계에서 진정으로 자연스러운 것을 발견하고 싶다면, 여성들이 수행하는 모든 서비스에 대한 자유 시장을 설립하여 그들의 기여에 대한 공정한 경제적 보상을 보장해야 한다고 주장한다. 또한 여성의 해방과 교육은 남성에게도 긍정적인 이점을 가져다줄 것이며, 교육받은 여성과의 경쟁과 동반자의 자극은 모든 사람의 더 큰 지적 발달로 이어질 것이라고 보았다.

밀은 여성의 노예화와 같은 결혼법을 비판하며, "모든 집의 안주인 외에는 법적인 노예가 남아 있지 않다"고 비난했다.[11] 그는 여성의 종속이 과거 노예제처럼 불필요하게 될 것이라고 주장하며, 결혼법을 개혁하여 사업 계약으로 축소하고 양쪽 당사자에게 어떠한 제한도 가하지 않아야 한다고 제안한다. 또한 여성이 자신의 재산을 유지하고, 집 밖에서 일하며 독립적인 재정적 안정을 얻도록 허용해야 한다고 주장한다.

밀은 여성의 참정권 문제에 대해서도 인구의 절반을 차지하는 여성에게도 투표할 권리가 있다고 주장한다. 그는 대부분의 남성이 여성을 억압할 국회의원에게 투표할 것이므로, 여성은 자신의 이익을 보호하기 위해 투표를 허용해야 한다고 주장하며, "어떤 조건에서, 그리고 어떤 한계 내에서 남성에게 참정권을 허용하든, 여성에게 동일한 참정권을 허용하지 않을 정당성은 그림자조차 없다"고 말한다.[11]

밀은 엘리자베스 1세, 빅토리아, 잔 다르크와 같은 역사 속 여성 지도자들을 언급하며, 불평등한 사회에서도 여성에게 기회가 주어지면 뛰어난 능력을 발휘할 수 있다는 증거를 제시한다. 그는 이론가일 뿐만 아니라 국회의원으로서 여성의 권리를 위해 적극적으로 캠페인을 벌였고, 전국 여성 참정권 협회의 회장을 역임했다.

5. 공리주의적 관점

밀은 공리주의 원칙에 따라 정책을 고려할 때 최대 다수의 최대 행복을 추구해야 한다고 보았다. 이는 기존의 관념과 상충하는 것이었다. 밀은 어떤 것을 금지하려면 위해함을 입증해야 하고, 개인은 자신의 이해관계를 가장 잘 알고 있다고 주장했다. 이러한 관점에서 여성의 종속은 최대 다수의 최대 행복을 저해하는 요소로 간주될 수 있다. 여성의 해방은 개인의 행복 증진뿐만 아니라 사회 전체의 발전에도 기여하기 때문이다. 따라서 정책 결정 과정에서 여성의 이익을 고려해야 한다.

6. 사회 진보적 관점

밀은 사회 진보를 위해 여성의 역할이 중요하다고 강조한다. 여성의 교육과 사회 참여 확대를 통해 사회의 도덕적, 지적 발전을 이룰 수 있다고 주장한다. 여성의 종속은 사회 발전의 장애물이라고 비판한다.

밀은 개인의 진보에 대해, 자질 계발과 도덕적 발전만이 개인으로 하여금 자기 이익을 뒤로할 수 있도록 한다는 매우 독특한 아이디어를 제시하였다. 사회의 가장 큰 선은 사회의 도덕적, 지적 발달로 광범위하게 이해되며, 사회는 발달 또는 문명의 서로 다른 단계에 있으므로, 각각 서로 다른 해결책이 필요할 것이라고 보았다.

7. 개인의 자기 신뢰

밀은 인간을 독립적이고 변화 가능하며 합리적인 존재로 보았다. 개인의 자유는 도덕 발전에 가장 좋은 길을 제공하며, 스스로를 통제하고 결정을 내리며 성장함에 따라, 다른 사람에게 의존하지 않게 된다고 주장한다. 민주주의는 자기 의존의 한 형태이며, 개인의 자유, 자신의 일을 스스로 통치할 자유, 그리고 남녀 모두에게 동등하게 적용되는 자유를 포함한다. 밀은 남성과 여성이 본질적으로 다르다는 기존의 사상을 거부하고, 여성 역시 자신의 삶을 스스로 결정하는 데 참여할 권리가 있다고 역설한다.

8. 한국 사회에의 시사점

8. 1. 여성 징병제 논란

9. 결론

밀의 여성 종속에 대한 해석은 시간이 지남에 따라 변화해 왔다. 오랫동안 밀은 몇 가지 주제에 대하여 일관적이지 못한 철학자로 인식되었다. 밀의 일관된 사상 기반은 공리주의와 사회적 선의이다.

참조

[1]

서적

The Subjection of Women

https://archive.org/[...]

Longmans, Green, Reader & Dyer

2012-12-10

[2]

서적

Autobiography

http://www.earlymode[...]

1873

[3]

서적

Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction

Westview Press (Perseus Books)

[4]

서적

The Enfranchisement of Women

https://books.google[...]

Westminster & Foreign Quarterly Review

2014-06-04

[5]

문서

To yield to force is an act of necessity, not of will; it is at best an act of prudence. In what sense can it be a moral duty ... once might is made to be right, cause and effect are reversed, and every force which overcomes another force inherits the right which belonged to the vanquished. As soon as man can obey with impunity, his disobedience becomes legitimate; and the strongest is always right, the only problem is how to become the strongest. But what can be the validity of a right which perishes with the force on which it rests? If force compels obedience, there is no need to invoke duty to obey, and if force ceases to compel obedience, there is no longer any obligation. Thus the word 'right' adds nothing to what is said by 'force'; it is meaningless. 'Obey those in power.' If this means 'yield to force' the precept is sound, but superfluous; it will never, I suggest, be violated. ... If I am held up by a robber at the edge of a wood, force compels me to hand over my purse. But if I could somehow contrive to keep the purse from him, would I still be obliged in conscience to surrender it? After all, the pistol in the robber's hand is undoubtedly a ''power''." ''[[The Social Contract]]'', Book I, Chapter 3: ''The Right of the Strongest'' ([[Jean-Jacques Rousseau]], 1762).

[6]

문서

John Stuart Mill, On the Subjection of Women, Chapter I"... [T]he law of the strongest seems to be entirely abandoned as the regulating principle of the world's affairs: nobody professes it, and, as regards most of the relations between human beings, nobody is permitted to practice it. ''On the Subjection of Women'', Chapter I (John Stuart Mill, 1869).

[7]

문서

''On the Subjection of Women'', Chapter I (John Stuart Mill, 1869).

[8]

문서

On the Subjection of Women, Chapter I (John Stuart Mill, 1869).

[9]

문서

''The family, justly constituted, would be the real school of the virtues of freedom.'' ''The Subjection of Women'', Chapter II

[10]

문서

"The moral training of mankind will never be adapted to the adapted to the conditions of the life for which all other human progress is a preparation, until they practice in the family the same moral rule which is adapted to the normal constitution of human society." On the Subjection of Women, Chapter I (John Stuart Mill, 1869)

[11]

문서

''The Subjection of Women'', Chapter III.

[12]

서적

The Subjection of Women

https://archive.org/[...]

Longmans, Green, Reader & Dyer

2012-12-10

[13]

서적

Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction

https://archive.org/[...]

Westview Press (Perseus Books)

[14]

서적

The Enfranchisement of Women

https://books.google[...]

Westminster & Foreign Quarterly Review

2014-06-04

[15]

문서

A History of Modern Psychology

[16]

서적

내 딸들을 위한 여성사

푸른역사

[17]

문서

"To yield to force is an act of necessity, not of will; it is at best an act of prudence. In what sense can it be a moral duty ... once might is made to be right, cause and effect are reversed, and every force which overcomes another force inherits the right which belonged to the vanquished. As soon as man can obey with impunity, his disobedience becomes legitimate; and the strongest is always right, the only problem is how to become the strongest. But what can be the validity of a right which perishes with the force on which it rests? If force compels obedience, there is no need to invoke duty to obey, and if force ceases to compel obedience, there is no longer any obligation. Thus the word 'right' adds nothing to what is said by 'force'; it is meaningless. 'Obey those in power.' If this means 'yield to force' the precept is sound, but superfluous; it will never, I suggest, be violated. ... If I am held up by a robber at the edge of a wood, force compels me to hand over my purse. But if I could somehow contrive to keep the purse from him, would I still be obliged in conscience to surrender it? After all, the pistol in the robber's hand is undoubtedly a ''power''." ''[[사회계약론|The Social Contract]]'', Book I, Chapter 3: ''The Right of the Strongest'' ([[장자크 루소|Jean-Jacques Rousseau]], 1762).

[18]

문서

John Stuart Mill, On the Subjection of Women, Chapter I"... [T]he law of the strongest seems to be entirely abandoned as the regulating principle of the world's affairs: nobody professes it, and, as regards most of the relations between human beings, nobody is permitted to practice it. ''On the Subjection of Women'', Chapter I (John Stuart Mill, 1869).

[19]

문서

On the Subjection of Women, Chapter I (John Stuart Mill, 1869).

[20]

서적

여성론

까치글방

[21]

서적

여성론

까치글방

[22]

서적

(개정판)《여성학 강의》

동녘

[23]

서적

《새 여성학강의》

동녘

[24]

서적

《여성해방의 이론체계》

풀빛

[25]

서적

《담론의 발견》

한길사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com