영연방 점령군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

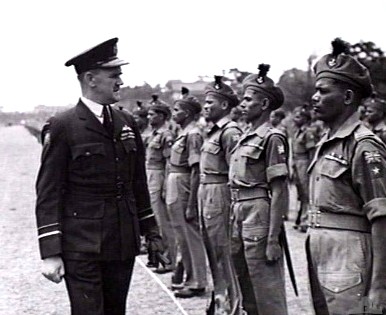

영연방 점령군은 제2차 세계 대전 이후 일본의 항복으로 인해 조직되어, 시코쿠 및 주고쿠 지방을 관할하며 일본의 비무장화와 관련된 임무를 수행했다. 1946년 참여가 발표된 후, 호주, 뉴질랜드, 영국, 인도군 등으로 구성되었으며, 구레에 본부를 두고 일본 점령에 참여했다. 1947년부터 일부 병력이 철수하고, 1950년 한국 전쟁 발발 이후에는 주한 영연방군(BCFK)을 결성하여 한반도로 파견되었다. 1952년 샌프란시스코 강화조약 체결로 임무를 종료하고 해체되었으며, 이후 주둔군은 영연방 한국 파견군으로 개편되어 한국 전쟁에 참여했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1952년 해체된 단체 - 제1통신단 (미국)

미국 육군의 통신 부대였던 제1통신단은 1946년 창설되어 여러 기지를 거쳐 프랑스에서 주불 미군 부대에 통신 지원을 제공했으며, 제256통신중대, 제269통신중대 등을 예하 부대로 두었다. - 1950년 설립된 단체 - 국립국악원

국립국악원은 신라시대 음성서에 뿌리를 둔 한국 대표 국악 기관으로, 조선시대 장악원의 후신이며, 국악 공연, 연구, 교육, 국제 교류, 그리고 전국 국악원 운영을 통해 국악의 전승과 발전에 기여한다. - 1950년 설립된 단체 - 유럽 방송 연맹

유럽 방송 연맹은 1950년 설립된 국제 방송 연합으로, 프로그램 교류, 기술적 분쟁 중재, 기술 정보 제공 등을 주요 활동으로 하며, 유로비전 송 콘테스트와 같은 행사를 주최한다.

| 영연방 점령군 - [군대/부대]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 명칭 | 영국 연방 점령군 |

| 원어 명칭 | British Commonwealth Occupation Force (BCOF) |

| 존속 기간 | 1946년 2월 21일 – 1952년 4월 28일 |

| 소속 | 영국 연방 |

| 역할 | 점령 무장 해제 일본의 전쟁 산업 처리 한국 전쟁을 위한 집결지 운영 |

| 규모 | 40,000명 |

| 주둔지 | 구레시, 히로시마시, 일본 |

| 본부 | 구레시, 히로시마시, 일본 |

| 지휘부 | |

| 총사령관 | 존 노스코트 중장 (1946년) 호러스 로버트슨 경 중장 (1946년–1951년) 윌리엄 브리지포드 중장 (1951년–1952년) |

| 참가국 | |

| 국가 | (until 1947) |

2. 역사

히로시마·나가사키 원자폭탄 투하와 소련의 개입으로 일본 제국이 항복하고 포츠담 회의의 요구를 받아들였다. 연합군의 독일 점령과는 달리, 소련은 일본 점령에 영향을 끼치지 않았다. 영연방은 시코쿠와 주고쿠 지방(돗토리현, 시마네현, 오카야마현, 히로시마현, 야마구치현)을 할당받고 일본의 비무장화 및 처분에 대응하였다.

1946년 1월 31일, 연합군의 일본 점령에 영연방 점령군(BCOF)이 참여한다고 발표하였다. 2월 21일에 히로시마현 구레에 있는 일본 제국 해군 기지에 본부를 설치하였고, 6월 3일에 본부와 시설을 묶어 HMAS 커먼웰스로 이름지었다.[24] 초기 영연방 점령군은 오스트레일리아 제34여단, 뉴질랜드 제9여단을 포함한 J 부대, 영국 제5보병여단과 제268인도보병여단으로 편성된 영국령 인도사단(Brinjap 사단)으로 구성되었으며, 여성보조근무대 (버마)의 지원을 받았다.

1947년부터 영국, 인도, 뉴질랜드 장병이 철수하기 시작했다. 영국 제5보병여단은 말레이시아로 이동했고, 인도가 독립하면서 제268인도보병여단이 귀국하였다. 1948년에는 오스트레일리아 제34여단이 제1여단으로 변경되어 귀국했고, 뉴질랜드 제9여단은 9월에 해산 및 귀국하였다.[25]

1950년 6월 25일, 6.25 전쟁이 발발하자 영연방 점령군 일부가 한반도로 건너가 주한 영연방군(BCFK)을 결성하였다. 샌프란시스코 강화조약이 체결되면서 1952년 4월 28일에 점령군 임무를 마치고 해체되었다.

| 날짜 | 사건 |

|---|---|

| 1945년 8월 15일 | 일본 항복. |

| 1945년 9월 2일 | 일본과 영국 연방 국가, 항복 문서 조인. |

| 1945년 11월 | 영국 연방군 도쿄 지구 본부 설치 (도쿄도 메구로구). |

| 1946년 2월 | 영국 연방군, 일본 진주 시작. 호주군, 뉴질랜드군, 영국령 인도 제국 중심 조직. 중국·시코쿠 지방 점령 임무 미군으로부터 인계. |

| 1946년 12월 | 영국군 부분 철수 개시. |

| 1947년 | 영국령 인도 육군, 인도 독립에 따라 철수. |

| 1947년 12월 18일 | 콴타스 항공, 호후 미나미 기지 취항 시작. |

| 1948년 | 뉴질랜드 육군 철수. 영국군과 호주군 잔류. |

| 1952년 | 일본국과의 평화 조약 체결, 일본 점령 임무 종료, 완전 철수. |

| 1955년 | 해산. |

2. 1. 배경

히로시마·나가사키 원자폭탄 투하와 소련의 대일 참전으로 일본 제국이 항복하고 포츠담 회의의 요구를 받아들였다.[24] 독일 점령과는 달리, 소련은 일본 점령에 큰 영향을 주지 못했다.[24]영국은 제2차 세계 대전의 승전국이었지만, 버마, 홍콩 등 동남아시아 일대가 일본군에 점령되고 본토도 독일 공군의 공습으로 황폐화되어, 1945년 8월 말부터 소수의 영국군 및 호주군 부대를 도쿄와 요코스카에 주둔시켰지만, 일본 점령을 위한 부대를 즉시 파견할 수 없었다.[11]

영국군의 주둔이 불가능할 경우, 미국이나 프랑스뿐만 아니라, 중화민국이나 소비에트 연방이 일본 점령의 이권을 노릴 우려가 있었다. 이에 클레멘트 애틀리 수상은 영국 연방 재호주 통합 참모 본부 아래에서 호주군, 뉴질랜드군, 영국령 인도 제국 주둔 영국군을 중심으로 "영연방 점령군"을 조직했다.[12]

연합국 군 간의 협정에 따라, 영국은 연합군 최고사령부 휘하에서 중국·시코쿠 지방을 중심으로, 도쿄도와 가나가와현 등의 수도권을 보조적으로 점령하는 임무를 수행하기로 결정되었다.[13]

1946년 2월, 영연방 점령군은 일본 진주를 시작하여 중국·시코쿠 지방의 점령 임무를 미군으로부터 인계받았다. 영연방 점령군은 시코쿠와 주고쿠 지방(돗토리현, 시마네현, 오카야마현, 히로시마현, 야마구치현)을 할당받고 일본의 비무장화 및 처분에 대응하였다.[24] 1946년 1월 31일에 연합군의 일본 점령에 BCOF가 참여한다고 발표하였고, 2월 21일에 히로시마현 근처의 구레에 있는 일본 제국 해군의 기지에 본부를 설치하였다.[24]

초기 영연방 점령군은 오스트레일리아 제34여단, 뉴질랜드의 제9여단을 포함한 J 부대, 영국 제5보병여단과 제268인도보병여단으로 편성된 영국령 인도사단(이후의 Brinjap 사단)으로 구성되었다. 여성보조근무대 (버마)의 지원을 받았다.

2. 2. 점령

히로시마·나가사키 원자폭탄 투하와 소련의 개입으로 일본 제국이 항복하고 포츠담 회의의 요구를 받아들였다. 연합군은 일본의 비무장화 및 처분에 대응하였고, 영연방은 시코쿠와 주고쿠 지방(돗토리현, 시마네현, 오카야마현, 히로시마현, 야마구치현)을 할당받았다.[24]1946년 1월 31일, 연합군의 일본 점령에 영연방 점령군(BCOF)이 참여한다고 발표되었다. 1946년 2월 21일, 최초의 병력이 히로시마현 근처 구레에 있는 일본 제국 해군 기지에 도착하여 본부를 설치하였다. 6월 3일에 본부와 시설을 묶어 HMAS 커먼웰스로 이름지었다.[24]

초기 영연방 점령군은 오스트레일리아 제34여단, 뉴질랜드의 제9여단을 포함한 J 부대, 영국 제5보병여단과 제268인도보병여단으로 편성된 영국령 인도사단(이후의 Brinjap 사단)으로 구성되었다. 여성보조근무대 (버마)의 지원을 받았다.[24]

1946년 2월, 영연방 점령군은 일본 진주를 시작하여 즉시 중국·시코쿠 지방의 점령 임무를 미군으로부터 인계받았다.

2. 3. 역할 변화

1947년부터 영국, 인도, 뉴질랜드 병력이 철수하기 시작했다. 영국 제5보병여단은 말레이시아로 이동하고, 인도가 독립하면서 제268인도보병여단이 귀국하였다. 1948년에는 오스트레일리아 제34여단이 제1여단으로 변경되어 귀국하고, 뉴질랜드 제9여단이 9월에 해산 및 귀국하면서, 영연방 점령군은 오스트레일리아 군인으로만 구성되게 되었다.[25]1950년 6.25 전쟁이 발발하자, 영연방 점령군 일부가 한반도로 건너가 주한 영연방군(BCFK)을 결성하였다. 이후 샌프란시스코 강화조약이 체결되면서 1952년 4월 28일에 영연방 점령군은 점령 임무를 마치고 해체되었다.[25] BCOF 기지는 1950년 이후 6.25 전쟁에 배치된 영연방군을 위한 발착 기지를 제공했다.

2. 4. 종료

1952년 샌프란시스코 강화조약이 체결되면서 영연방 점령군은 1952년 4월 28일에 점령 임무를 마치고 해체되었다.[24] 1950년 6월 25일 한국 전쟁이 발발했을 때, 영국 육군 및 해군 부대 다수가 일본으로 돌아왔고, 일본 내 영연방 점령군 기지는 주한 영연방군의 후방 기지 역할을 했다.1952년 일본국과의 평화 조약 체결로 영연방의 일본 점령 임무가 종료되자, 부대는 귀국하여 1955년 해산되었다.[25]

영연방 점령군은 육군, 해군, 공군으로 구성되었다.

3. 구성

영국 극동 주둔군은 말레이 반도(해협 식민지의 싱가포르 포함)와 홍콩, 버마 등의 주권 회복과 인도를 포함한 동방 식민지의 독립 운동 억제에 병력을 투입해야 했다. 또한 영국 본토도 피폐해져 있었기 때문에, 일본에 대량의 병력을 투입하기는 초기에는 어려웠다. 따라서 영연방 점령군의 주력은 일본 근처에 위치한 호주군, 이를 보좌하는 뉴질랜드군과 영국령 인도군이 맡았다.육군 해군 공군

3. 1. 육군

Brinjap Division영어은 1945년부터 1947년까지 존속했다.[26] 영연방 점령군의 육군 부대는 다음과 같았다.

육군은 오스트레일리아 제34보병여단을 주력으로 해전시 주둔지를 비롯한 히로시마현 내 각지에 주둔했으며, 뉴질랜드군과 영국령 인도군도 다수를 차지했다. 또한 영국군 구르카 여단도 주둔했다.

3. 2. 해군

영국 해군은 구레 군항을 거점으로, 1945년 이후 다른 연합국 군함과 함께 일본 근해에서 작전 행동을 수행했다. 영국군과 호주군이 해군 병력의 대부분을 차지했다.[26] 전후 싱가포르로 귀환한 동양 함대의 일부가 구레에 배치되어, HMS 트라이엄프나 HMS 테세우스 등의 항공모함 외에 구축함, 경순양함이 구레에서 한국 전쟁에 출격했다.[26]

3. 3. 공군

이와쿠니 기지, 호후미나미 기지, 미호 비행장 등에는 오스트레일리아 공군의 스핏파이어, F-51D 머스탱 등의 전투기, C-47 수송기가 배치되었으며, 영국 공군의 최신예 제트 전투기인 미티어도 배치되었다. 이들 대부분은 한국 전쟁 당시 김포 기지 등에 전개되었다.[13]

4. 사령관

영연방 점령군 총사령관(Commander-in-chief, British Commonwealth Occupation Force영어)은 모두 오스트레일리아 중장이 임명되었다.[1]

| 이름 | 임기 |

|---|---|

| 존 노스콧 | 1946년 2월 ~ 6월 |

| 호레이스 로버트슨 경 | 1946년 6월 ~ 1951년 11월 |

| 윌리엄 브리지포드 | 1951년 11월 ~ 1952년 4월 |

5. 주둔지

영국은 제2차 세계 대전에서 승리했지만, 동남아시아의 여러 지역이 일본군에 점령되고 본토도 독일 공군의 공습으로 황폐화되어, 1945년 8월 말부터 소수의 영국군 및 호주군 부대만 도쿄와 요코스카에 주둔시켰다.[11] 그러나 영국군의 주둔이 불가능할 경우, 다른 연합국들이 일본 점령의 이권을 노릴 우려가 있었다. 이에 따라 영국 연방 점령군은 연합군 최고사령부 휘하에서 중국·시코쿠 지방을 중심으로, 도쿄도와 가나가와현 등의 수도권을 보조적으로 점령하는 임무를 맡았다.[13]

1945년 11월, 영국 연방군 도쿄 지구 본부(Headquarters, British Commonwealth Sub Area Tokyo)가 현재의 방위성 메구로 지구에 설치되었고, 오스트레일리아군을 중심으로 "에비스 캠프"라고 불렸다.[14] 이후 사령부는 구레시의 이리후네야마 기념관(구 구레 진수부 사령관 관사)에 설치되었고, 공군 부대는 이와쿠니 기지나 호후미나미 기지 등에 주둔했다. 그 외에도 무기 보급 부대 등이 아키군 카이타시마치의 카이타시 주둔지(구 대일본제국 육군 피복 지창 카이타시 창고)에 설치되었다.

6. 임무

1946년 2월, 영연방 점령군은 미군으로부터 중국·시코쿠 지방의 점령 임무를 인계받아 일본에 진주했다. 이들의 주요 임무는 일본 육해군의 무장 해제, 폐기 무기 처분, 암시장 단속, 조선인의 불법 입국 단속 등 치안 유지였다. 민간 행정은 일본 정부와 미군이 담당했다.[15]

영연방 점령군은 요코하마, 요코스카, 지바현 등 수도권에서도 무장 해제, 폐기 무기 처분, 영국 연방군 관련 이치노미야정 사건이나 포로 학대 등 일본군의 전쟁 범죄 수사를 진행했다.

7. 병참

중국·시코쿠 지방에 기지 및 주둔지를 접수한 후, 각각에 운동장, 영화관, 수영장, 매점, 병원, 치과, 강당 등이 설치되었으며, 주둔지 근처의 저택 등이 접수되어 장교급의 집에 배정되었다.

연합군 최고사령관 총사령부는 식료품은 자국 분은 모두 스스로 준비하도록 하였으며, 영국 연방 점령군도 이에 따라 주로 오스트레일리아로부터의 수입품에 의존했다.

8. 교통

1946년 3월 25일, 연합국군 간의 병참 및 연락 업무 확대를 목적으로 연합군 전용 열차인 "Allied Limited"와 "Dixie Limited"가 기존의 산요 본선 경유에서 구레선 경유로, 미하라역 - 카이타시역 간 운행 경로를 변경하여 운행을 시작했다. 7월 6일부터는 도쿄역 - 구레역 간 영국 연방 점령군 전용 휴가 열차 "BCOF train"이 운행되었다.[17]

1947년 2월 3일 교토역 - 구레역, 5월 25일 이토역 - 구레역, 11월 3일 구레역 - 벳푸역 구간에도 "BCOF train"이 운행되었다.[17] 그러나 1948년 이후 진주 규모 축소 및 철도 수송 회복에 따라 운행 규모는 축소되어 1950년 10월 1일 모두 폐지되었다. 이후에는 일반 열차에 영국 연방 점령군 전용 객차를 연결하는 형태가 취해졌다.[17]

1947년 12월 18일 콴타스 항공이 아브로 랭커스터리안으로 시드니에서 다윈과 마닐라를 경유하여 야마구치현 호후 미나미 기지에 취항했다. 1948년 3월 19일에는 영국 해외 항공(현재 브리티시 항공)이 쇼트 선드링엄 플리머스 비행정으로 영국 풀과 홍콩을 잇는 노선을 연장, 이와쿠니 기지에 영국 연방 점령군 병참 및 연락 업무 목적의 정기 운항을 시작했다.[17]

영국 해외 항공의 이와쿠니 기지 최초 정기 운항은 1946년 3월 영국 연방 점령군 세실 바우처 소장이 더글러스 맥아더 연합군 최고사령부 최고사령관에게 도쿄 국제공항 앞바다 운항을 요청했다가 거부당한 배경이 있었다.[18] 도쿄만에 비행정 이착륙을 위한 광대한 범위를 확보하는 것을 꺼렸다고 전해지지만, 이후 영국 해외 항공은 1948년 11월 요코하마항, 이듬해 8월 도쿄 국제공항 운항이 허가되었다.[16] 콴타스 항공도 1948년 4월 이와쿠니 기지, 10월 도쿄 국제공항으로 목적지를 변경했다. 이들 항공편은 점령 종결 후 민간에 이관되어 현재도 도쿄 국제공항과 간사이 국제공항에 취항하고 있다.[16]

9. 전쟁 신부

영연방 점령군은 인종 차별적인 관점에서 일본인 여성과의 교제를 금지했기 때문에, 장병들은 연애 감정이 있더라도 일본 여성과의 결혼 허가를 받을 수 없었다. 이를 위반하여 아이가 태어난 것이 발각될 경우, 강제로 가족과 격리되었다. 1952년에 이 금지령이 해제되었고, 수백 명의 전쟁 신부가 호주와 영국으로 향했지만, 이로 인한 비극이 다수 발생했다고 보고되었다.

10. 영연방 한국 파견군

일본의 점령 임무는 종료되었지만, 한국 전쟁이 계속되는 중이었기에 일본 주둔 영국 연방 점령군은 유엔군의 일원으로서 영연방 한국 파견군(BCFK)으로 개편되어, 일본과의 협정에 따라 1956년 1월까지 일본에 계속 주둔했다. 그 과정에서 음악을 통한 교류나 학교 운동회 참가 등 점령기에 비해 더욱 시민과의 친선을 돈독하게 했다.[1]

11. 기타

영국 연방 점령군은 1946년 4월부터 1950년 4월까지 일간지 "British Commonwealth Occupation News"를 발행했다.[21]

일본에서의 이익 확보를 두고 영국군 및 영국 연방군과 미국군 사이에 갈등이 있었던 것으로 보인다. 또한, 미국군 중심의 연합군 최고사령부(GHQ)가 영국 연방 점령군에 대해 다양한 정보 전달을 제한하면서 갈등이 심화되었다고 보고된다.[22]

영국 연방 점령군 사망자는 영연방 전사자 묘지에 안장되었다. 이 묘지는 이후 일본과의 협정에 따라 요코하마 시에 설치되었으며, 일본 정부는 영연방 전사자 묘지 위원회에 무상으로 자동 갱신(30년 기한)되는 사용권을 허가했다.

1948년 5월 15일, 뉴질랜드 주둔군과 호주 주둔군은 하나조노 럭비장에서 럭비 경기를 치렀고, 24일에는 도쿄 럭비장(후의 지치부노미야 럭비장)에서 경기를 진행했다.[23]

참조

[1]

웹사이트

British Commonwealth Occupation Force 1945–52

https://www.awm.gov.[...]

2020-12-05

[2]

웹사이트

The British Commonwealth Occupation Force · The Entwistle Collection

http://omeka.western[...]

2020-07-16

[3]

웹사이트

British Commonwealth Occupation Force

https://www.rslnsw.o[...]

2021-05-01

[4]

웹사이트

The Australian Military Contribution to the Occupation of Japan, 1945–1952

https://www.awm.gov.[...]

2020-12-06

[5]

웹사이트

The Allied Occupation of Japan – an Australian View

https://apjjf.org/-C[...]

2021-05-01

[6]

웹사이트

Brinjap Division

https://www.britishm[...]

2020-12-08

[7]

웹사이트

Badge, Formation, BRINDIV & British Indian Division & British Commonwealth Occupation Force (Japan) & BCOF.

https://www.iwm.org.[...]

2021-05-01

[8]

웹사이트

Badge, formation, British, 2nd Infantry Division

https://www.iwm.org.[...]

2020-12-08

[9]

웹사이트

Badge, formation, 25th Independent Infantry Brigade

https://www.iwm.org.[...]

2020-12-08

[10]

서적

The Pacific

War History Branch, Department Of Internal Affairs

[11]

서적

英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争

社会評論社

2008

[12]

서적

英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争

社会評論社

2008

[13]

서적

英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争

社会評論社

2008

[14]

웹사이트

Entrance checkpoint, Ebisu Camp, Tokyo. Ebisu camp was the headquarters of the British Commonwealth Sub Area in Tokyo.

https://www.awm.gov.[...]

オーストラリア戦争記念館

2017-05-14

[15]

서적

英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争

社会評論社

2008

[16]

서적

時空旅行

イカロス出版

2017

[17]

서적

時空旅行

イカロス出版

2017

[18]

서적

英国空軍少将の見た日本占領と朝鮮戦争

社会評論社

2008

[19]

웹사이트

占領の子供たち

http://australia.or.[...]

オーストラリア大使館

[20]

웹사이트

18日国葬のエリザベス英女王 69年前 呉で戴冠を祝賀 駐留の英連邦軍

https://www.hiroshim[...]

2022-11-16

[21]

문서

『ゴードン・W・プランゲ文庫』

https://www.lib.umd.[...]

[22]

문서

『在日英連邦占領軍 (BCOF) の実証的研究』

1986

[23]

웹사이트

年代史 昭和23年(1948)度

https://adeac.jp/jrf[...]

JRFU

2023-06-27

[24]

웹인용

The Australian Military Contribution to the Occupation of Japan, 1945–1952

https://www.awm.gov.[...]

2020-12-06

[25]

웹인용

The Allied Occupation of Japan – an Australian View

https://apjjf.org/-C[...]

2021-05-01

[26]

웹인용

Brinjap Division (1945-1947)

https://www.britishm[...]

2023-08-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com