음악사학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

음악사학은 서양 음악을 연구하는 학문으로, 고대 그리스 시대부터 18세기 계몽주의 시대를 거쳐 20세기까지 발전해왔다. 서양음악사학은 고대 그리스의 음악 사상가들과 이론가들의 연구를 시작으로, 중세 시대의 기보법 발전, 르네상스 시대의 인본주의적 연구, 18세기 근대 과학으로서의 발전, 19세기 독일 중심의 학문 발전, 그리고 20세기 중세 및 르네상스 음악 연구의 발전으로 이어졌다. 연구 대상은 음악 작품, 행위, 인물, 사회적 요소, 음악에 대한 진술 및 사상 등 광범위하며, 구전, 악보, 시각 자료, 악기, 음반 등 다양한 자료를 활용한다. 동양음악사학은 중국, 일본, 인도, 아랍, 자바 등 각 지역의 음악을 연구하며, 한국에서는 한국국악학회와 한국음악사학회를 중심으로 연구가 이루어진다. 음악사학 교육은 대학에서 음악 감상 및 음악사 강좌를 통해 이루어지며, 문서 보관, 연주 관행, 전기 연구, 사회학 연구, 기호학 연구 등 다양한 연구 방법이 활용된다. 그러나 음악사학은 서양 중심적, 기보법 중심적이라는 비판을 받기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 음악사 - 악보

악보는 음의 높낮이와 길이, 악기, 연주법 등을 시각적으로 표현하는 기호 체계로, 오선, 음표, 쉼표 등 다양한 기호를 사용하여 음악을 기록하고 전달하는 매체이다. - 음악사 - 음악 고고학

음악 고고학은 음악학과 고고학의 방법론을 융합하여 과거의 음악적 행위와 음향 현상을 연구하고 고대 음악 재구성, 악기 연구, 음악 장면 묘사, 문헌 증거 조사 등을 목표로 하는 학문이다. - 음악학 - 음악심리학

음악심리학은 음악적 행동과 경험을 심리학적 관점에서 연구하는 학문으로, 지각, 인지, 뇌과학 등 다양한 분야를 포괄하며 음악의 기본 요소 인지 과정, 특정 능력, 뇌에 미치는 영향 등을 과학적으로 탐구하고 음악 교육, 치료 등 다양한 분야에 응용된다. - 음악학 - 실용음악

실용음악은 특정 목적이나 상황을 위해 만들어진 음악으로, 바이마르 공화국 시기에 사회 통합 수단으로 활용되기도 했으며 현대에는 영화, 광고, 대중음악 등 다양한 형태로 사회 문화적 흐름을 반영하고 대중의 정서를 대변한다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 광주고등법원

광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 1502년

1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다.

| 음악사학 |

|---|

2. 서양음악사학

서양음악을 연구 대상으로 삼는 학문이다. 고대 그리스 시대를 거쳐 중세 시대에는 대학에서 7가지 자유 인문 학문 중 하나로 교육 및 연구되었다. 르네상스를 거쳐 18세기 포르켈 등을 위시한 독일을 중심으로 근대 과학으로서의 인문학으로 발전되었다.

2. 1. 역사

18세기 시민 계층의 성장과 함께 나타난 계몽주의는 음악사학 발전의 중요한 계기가 되었다. 각국은 역사 문헌을 체계적으로 관리하고 학문의 대중화를 이루었으며, 음악 분야에서는 고전주의 음악사와 같은 국제적 양식이 나타났다. 공공음악회와 출판문화의 발전은 음악에 대한 관심을 더욱 높였다. 이러한 변화는 근대적 인문학으로서 음악사학 발전의 토대가 되었으며, 공식적인 음악 역사 기록은 보편적 영역을 포괄하는 역사적 접근 방식으로 자리 잡았다.서양 음악사에 대한 최초의 연구는 18세기 중반 G.B. 마르티니의 ''음악사''[2](''Storia della musica'') 출판으로 시작되었다. 마르틴 게르베르트는 ''성음악의 칸투 데 무지카''[3]와 ''교회음악 저술가들 데 무지카 사크라''를 출판하여 성음악 연구에 기여했다.

2. 1. 1. 근대 이전

서양음악사학은 서양음악을 연구대상으로 삼는 학문이다. 고대 그리스 시대를 거쳐 중세시대에는 대학에서 7가지 자유 인문 학문 중 하나로 교육 및 연구되었다. 르네상스를 거쳐 18세기 포르켈 등을 위시한 독일을 중심으로 근대과학으로서의 인문학으로 발전되었다.

고대 그리스의 아리스토텔레스, 피타고라스 등은 뛰어난 음악사상가이기도 했다. 프톨레마이오스와 아리스토크세누스, 아리스티데스 퀸틸리아누스 등은 고대 그리스 음악의 음악이론을 구축해낸 훌륭한 저서들을 배출해냈다. 중세시대에는 자유 인문 학문 중 하나로 대학에서 교육 및 연구되었고, 기보법이 처음 발전했으며, 보에티우스와 마르치아누스 카펠라, 귀도 다레초 등이 뛰어난 음악이론가였다. 르네상스시대의 뛰어난 음악이론가였던 요하네스 팅토리스는 음악의 역사적 기록에 있어 기법이나 양식적 평가에 기준을 두지 않고 옛 음악과 교회 내의 현학적 이론을 암묵적으로 거부하면서 요하네스 오케겜 등 작곡가들의 개별적 스타일과 기교를 자전적 배경과 함께 기록하였다. 그의 인본주의적 연구와 전기(biography)를 통한 접근방법은 결국 음악사학을 발전시키는 기초가 되었으며 또한 점진적인 변화를 이끈 초기 단계를 형성하였다.

2. 1. 2. 근대 이후

계몽주의의 발전과 시민들의 음악, 나아가 과거 음악에 대한 관심은 근대적 인문학으로서의 음악사학 발전의 단초가 되었고 공식적인 음악역사의 기록은 가장 보편적인 영역을 포괄하는 역사적 접근방식으로 자리매김을 하게 되었다.[1] 이 시대의 대표적인 음악사학자는 독일의 포르켈, 영국의 찰스 버니, 존 호킨스 등이 있다.[1] 특히 포르켈은 18세기 괴팅겐 대학교에서 근대적 의미의 음악사학을 처음으로 교수한 사람으로 평가된다.[1]

19세기에는 독일의 국력상승과 독일 중심의 학문 발전, 일반 역사학과 역사주의의 발전으로 인해 음악사학도 독일을 중심으로 비약적 발전을 하였다.[2] 1861년 한슬리크가 빈 대학교 인문대학 음악사학과 정교수직을 부여받았으며 이후 베를린 대학교, 프라하 대학교, 스트라스부르 대학교 등 전 유럽으로 확장되었다.[2] 1868년 독일음악사학회가 창립되었고 1927년 국제음악사학회가 창설되었다.[2]

right의 피아노 소나타 28번 4악장 ''Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit'' (알레그로)의 자필 악보 초고. 이 곡은 1816년에 완성되었다.]]

20세기에는 요하네스 볼프 등의 연구를 통해 중세 음악과 초기 르네상스 음악 연구가 발전했다.[3] 볼프의 음악 표기법 역사에 대한 저술은 음악학자들에게 특히 주목할 만한 것으로 여겨진다.[3] 역사 음악학은 바로크 음악뿐만 아니라 중세 및 르네상스 음악에 대한 새로운 관심에 중요한 역할을 했다.[3] 특히 원전 연주 운동은 역사 음악학적 연구에 크게 기여했다.[3] 20세기 중반으로 접어들면서 음악학 연구 분야는 크게 확장되었고, 음악학 저널의 수가 증가하여 연구 발표를 위한 공간이 더 늘어났다.[3] 독일어권 학문의 지배력은 서구, 특히 미국 전역에서 중요한 저널이 생겨나면서 약화되었다.[3]

2. 2. 연구 대상

음악사학은 작곡가와 작품에 대한 연구를 기본으로, 음악이론, 음악철학, 음악미학, 장르와 사조의 변천, 음악과 문학, 무용 등 다른 예술 분야와의 관계, 그리고 음악과 정치, 사회, 경제, 문화와의 관계 등 다양한 역사를 다룬다. 단, 음악 연주는 실기 영역이므로 학문적 연구 대상으로는 보지 않는다.[5]역사적 음악학의 연구 대상은 고정되어 있지 않으며, 음악학의 다른 분야와 연구 주제를 공유하거나 결합하기도 하고, 연구 분야가 부분적으로 겹치기도 한다. 특히 음악미학과 작품 분석에서 이러한 현상이 두드러진다.[6] 역사적 음악학의 대상은 확장되는 음악 개념에 따라 점차 확대되고 있으며, “모든 음악은 (그에 관한 정보를 제공할 수 있는 사료가 보존되어 있는 한) 역사적 음악학의 대상이 될 수 있다”는 점에서 잠재적으로 무한하다.[8]

역사적 음악학의 전통적인 연구 대상은 일반적으로 다음과 같다.

| 연구 분야 | 내용 |

|---|---|

| 음악 작품 | |

| 음악 행위 | |

| 인물과 사회적 요소 | |

| 음악에 대한 진술 및 사상 |

2. 3. 연구 자료

역사적 음악학에서 전통적으로 다루어 온 연구 대상은 일반적으로 다음의 범위 안에 있다.[8]| 연구 분야 | 연구 내용 |

|---|---|

| 음악 작품 | |

| 음악 행위 | |

| 인물과 사회적 요소 | |

| 음악에 대한 진술 및 사상 |

3. 동양음악사학

동양음악사학은 동양음악을 연구하는 학문이다. 동양음악사는 중국음악사학, 일본음악사학, 인도음악사학, 아랍음악사학, 자바음악사학 등으로 나뉜다.

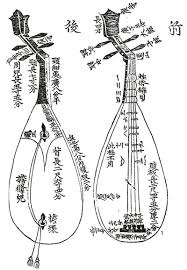

동양에서 음악 연구의 역사는 매우 오래되었다. 중국 주나라 때 청소년 학습 과목인 육예(六禮)에 악(樂)이 포함되었고, 유가 경전 육경 중에도 악경(樂經)이 있었다. 동양에서의 음악은 서양과 마찬가지로 인간 생활의 필수 요소였으며, 정신 수양, 예술, 의례, 오락뿐 아니라 국가 간 외교 현장에서 악대 반주로 시를 노래하여 의사를 타진했다는 기록이 있을 만큼 특별한 위치를 차지했다. 예기(禮記) 중 악기樂記는 중국 고대사에서 음악이 예술을 넘어 통치, 교육, 연구의 중요한 수단이자 구현체로 기술된 점을 보여준다. 이러한 전통 아래 동양 역사가들은 음악사학을 단독 학문으로 독립시켜 서술하기 시작했다. 이십사사에는 '악지樂志' 등의 이름으로 음악 사상, 이념, 정책, 기관, 이론, 악기, 작품, 음악가 등 음악사학 전 영역에 걸친 치밀하고 방대한 기록이 남아있다.

3. 1. 중국음악사학

중국음악사학은 동양음악사학의 한 갈래이다. 중국 주나라 때 청소년 학습 과목인 육예(六禮)에 악(樂)이 포함되었고, 유가 경전 육경 중에도 악경(樂經)이 있었다. 예기(禮記)의 악기樂記에는 중국 고대사에서 음악이 통치, 교육, 연구의 중요한 수단이자 구현체로 기술되어 있다. 이십사사에는 '악지樂志' 등의 이름으로 음악사상, 이념, 정책, 기관, 이론, 악기, 작품, 음악가 등 음악사학 전 영역에 걸친 방대한 기록이 있다.

현대 중국음악사학 연구의 대가로는 양인리우(楊蔭瀏, 1899-1984)가 있다. 그는 중국 중앙음악학원 교수로 재직하며 1959년 중국 공산당으로부터 직접 임무를 받아 18년에 걸쳐 중국음악사 통사 저서를 완성, 상고시대부터 송나라를 거쳐 청나라까지의 방대한 중국음악사 흐름을 일단락지었다.

3. 2. 일본음악사학

일본음악사학은 일본음악을 연구하는 학문이다.

4. 한국음악사학

한국음악사학은 한국 음악사를 연구하는 학문 분야이다. 한국음악사학은 크게 한국국악학회와 한국음악사학회, 두 학회를 중심으로 발전해 왔다.

- 한국국악학회: 1948년 이혜구, 성경린, 장사훈 등이 설립한 국악연구회를 전신으로 한다. 한국 음악 연구와 발전에 큰 기여를 했다.

- 한국음악사학회: 1988년 창립되어 학술지 한국음악사학보를 발간하고 있다. 2004년 한국학술진흥재단 등재 학술지로 선정되었다.

4. 1. 개요

근대적 인문학으로서의 한국음악사학 연구는 한국음악을 연구하는 한국국악학회를 중심으로 진행되었다. 이혜구는 1940년대 <양금신보의 사조(梁琴新譜 四調)>를 발표한 이래 많은 논문을 내었고 논문집 《한국음악연구》와 《한국음악서설》, 《한국음악논총》을 냈다. 장사훈은 <보허자고(步虛子考)>를 비롯하여 많은 논문을 내었고 논문집 《국악논고》, 《한국전통음악의 연구》, 《한국악기대관》, 《국악총론》, 《한국음악사》, 《전통무용의 연구》를 냈다. 그 밖에도 함화진의 《조선음악통론》, 성경린의 《조선음악독본》, 《조선의 아악》, 《국악감상》, 《한국음악논고》, 《한국의 무용》, 김기수(金琪洙)의 《국악입문》, 박헌봉(朴憲鳳)의 《창악대강》 등의 저서가 있다. 1959년에는, 비록 인문학인 한국음악사학이 엄연히 다른 음악 연주와 작곡을 담당하는 영역과 공존하는 형태이지만, 서울대학교 음악대학에 국악과 이론전공이 신설되어 한국음악사학 연구의 명맥을 이어오고 있으나 인문학의 성격은 퇴화되었다. 한편 국립국악원이 주축이 되어 인출된 것으로 양악 5선보에 옮긴 《한국음악》이 제14집까지 나왔고 재래의 율자보(律字譜)에 의한 《한국음악선집》도 제5집까지 나왔다. 서울대학교 음악대학 국악과에서 간행한 영인본(影印本) 《속악원보》와 《대악후보》가 있고 양악 5선보에 채보한 이재숙(李在淑)의 《가야금산조》가 있다. 지금까지 활발한 연구활동을 한 사람으로는 권오성, 한만영, 이재숙, 김정자, 이성천, 이병원, 송방송, 이보형, 김길운, 권도희 등이 있다.4. 2. 한국국악학회

한국국악학회(韓國國樂學會)는 한국음악사학을 연구하는 학회이다. 1948년 이혜구, 성경린, 장사훈이 발의하여 한국국악학회의 전신인 국악연구회(國樂硏究會)를 발족하고,[1] 제1회 정례 발표회를 가졌다.[1] 1964년 사단법인체로 인가 등록되었으며, 회장에 이혜구, 이사에 성경린, 김성태, 정호근, 장사훈(상임), 감사에 이주환, 이상만이 선임되었다.[1] 1972년까지 200여 회의 연구발표회를 개최하고, 학술지 <한국음악연구>를 2회 발간했으며, 100여 편의 논문과 10여 권의 학술서적 및 악보를 출판했다.[1]4. 3. 한국음악사학회

1988년 대구에서 한국 음악사학 연구를 위해 창립된 학회이다. 학술지 한국음악사학보를 창간하여 제1집을 발간하였으며, 현재까지 53권의 학회지를 발간하였다. 2004년 한국학술진흥재단 등재지가 되었다. 현재 회장은 송방송이다.5. 음악사학의 교육

음악사학은 클래식 음악 및 전통 악기 연주자들이 교육받는 분야로, 예술 음악, 팝, 록앤롤 등의 역사를 포함한다. 이러한 교육은 레슨이나 고등학교 수업을 통해 이루어지지만, 대부분의 정규 음악사 과정은 대학교나 대학원 수준에서 제공된다.[1]

다른 역사 분야와 마찬가지로, 음악사 연구는 크게 사실적이고 정확한 데이터 확립과 데이터 해석이라는 두 가지 범주로 나눌 수 있다. 대부분의 역사 연구는 이 두 가지 방법을 모두 사용하며, 사실적 데이터 확립은 해석 행위와 완전히 분리될 수 없다.

음악사의 방법과 도구는 주제만큼이나 다양하여 엄격하게 분류하기 어렵다. 하지만 몇 가지 경향과 접근 방식을 설명할 수 있다. 예를 들어, 문서 보관 작업, 연주 관행, 작곡가 전기 연구, 사회학 연구, 기호학 연구 등이 있다.

5. 1. 교육 과정

대부분의 클래식 음악 및 전통 악기 연주자들은 예술 음악, 팝, 록앤롤 등의 역사를 포함하는 음악사 교육을 받는다. 이들은 레슨과 고등학교 수업을 통해 음악 선생님으로부터 교육을 받지만, 대부분의 정규 음악사 과정은 대학교 또는 대학원 과정에서 제공된다.[1] 캐나다에서는 일부 음악 학생들이 학부 과정 이전에 음악사 교육을 받는데, 이는 로열 음악원의 9급 이상 인증을 받기 위해 음악사(음악 이론 포함) 시험을 통과해야 하기 때문이다.대부분의 중대형 교육 기관에서는 비전공자를 위한 음악 감상 강좌와 음악 전공자를 위한 음악사 강좌를 제공한다. 이 두 강좌는 일반적으로 기간(1~2학기 대 2~4학기), 폭(대부분의 음악 감상 강좌는 바로크 음악 또는 고전주의 음악 시대부터 시작하여 2차 세계 대전 이후의 음악을 생략할 수 있으며, 음악 전공자 강좌는 전통적으로 중세 음악부터 현재 시대까지 다룬다), 깊이에서 차이가 있다. 두 강좌 모두 특정 주제에 대해 더 좁은 범위로 집중하면서 음악사 연구 도구를 더 많이 소개한다. 가능한 주제의 범위는 사실상 무한하다. 예를 들어 "제1차 세계 대전 동안의 음악", "중세 및 르네상스 시대의 악기 음악", "음악과 정치", "모차르트의 '돈 조반니', 또는 여성과 음악" 등이 있다.

5. 2. 연구 방법 및 도구

대부분의 클래식 음악 및 전통 악기 연주자들은 음악사 교육을 받으며, 이는 예술 음악, 팝, 록앤롤 등의 역사가 될 수 있다. 대부분의 정규 음악사 과정은 대학교 또는 대학원 과정에서 제공된다.대부분의 중대형 교육 기관에서는 비전공자를 위한 음악 감상 강좌와 음악 전공자를 위한 음악사 강좌를 제공한다. 이 두 강좌는 기간, 폭, 깊이에서 차이가 있다. 가능한 주제의 범위는 사실상 무한하다.

음악사의 방법과 도구는 그 주제만큼이나 다양하여 엄격한 분류가 불가능하다. 그러나 몇 가지 경향과 접근 방식을 설명할 수 있다.

- '''문서 보관 작업'''은 음악 또는 음악가와의 연관성을 찾거나, 음악가와 관련된 문서 모음을 보다 체계적으로 연구하기 위해 수행될 수 있다. 경우에 따라 기록, 악보 및 편지가 디지털화된 경우 기록 보관 작업이 온라인으로 수행될 수 있다. 온라인에서 보관 자료를 검토할 수 있는 작곡가의 예로는 아놀드 쇤베르크 센터가 있다.[1]

- '''연주 관행'''은 과거의 다양한 장소에서 다양한 시대에 음악이 어떻게 연주되었는지에 대한 구체적인 질문에 답하기 위해 역사 음악학의 많은 도구를 활용한다.

- 작곡가의 '''전기 연구'''는 작품의 연대기, 스타일에 미치는 영향, 작품에 대한 더 나은 이해를 제공하며, 작품의 해석에 중요한 배경을 제공할 수 있다.

- '''사회학 연구'''는 사회에서 음악의 기능과 개인 및 사회 전체에 대한 의미에 중점을 둔다.

- '''기호학 연구'''는 역사학자보다는 음악 분석가의 영역이다. 그러나 음악 기호학의 실천에 매우 중요한 것은 역사적 맥락에서의 상황이다.

6. 음악사학의 비판

음악 이론과 음악 분석 분야는 역사적으로 음악사학의 가장 좁은 정의와 다소 불편하게 분리되어 왔다. 역사 음악학자들은 인문학에서 흔히 볼 수 있는 포스트모던적이고 비판적인 접근 방식을 채택하는 것을 꺼려왔다. 수잔 맥클래리는 "음악은 다른 예술보다 뒤처져 있으며, 다른 매체에서 유행이 지난 아이디어를 이제야 받아들인다."라고 하였다.[2] 1980년대 후반 페미니즘 음악학자들을 선두로, 1990년대에 들어서야 역사 음악학자들이 20년 전에 인문학을 지배했던 젠더, 성, 신체, 감정, 주체성과 같은 문제들을 다루기 시작했다.[2] 맥클래리는 "음악학은 마치 기적적으로 방식을 바꾸거나 심지어 검토할 필요도 없이, 전(前)페미니즘에서 포스트페미니즘으로 직접 넘어간 것처럼 보인다."라고 하였다.[3] 또한, 수잔 맥클래리와 로버트 왈서는 음악학과 록 음악에 대한 논의에서 음악학이 어떻게 종종 "사회-음악적 상호작용에 대한 질문을 즉각 무시해 왔는지, 클래식 음악의 위대함의 일부가 사회로부터의 자율성에 기인하는지"에 대한 핵심적인 갈등을 다루고 있다.[4]

6. 1. 학문 분야 및 음악 장르 배제

가장 좁은 정의에 따르면, 음악사학은 서양 문화의 음악사이다. 이러한 정의는 역사 외의 다른 학문, 서양 외의 다른 문화, "클래식"("예술", "진지한", "고급 문화") 또는 표기된 ("인공") 음악 형태를 임의로 배제하며, 배제된 학문, 문화 및 음악 스타일/장르가 어딘가 열등하다는 것을 암시한다. 모든 음악 인문학을 포함하는 다소 더 넓은 정의는 관련 (자연) 과학 (음향학, 심리학, 생리학, 신경과학, 정보 과학 및 컴퓨터 과학, 경험적 사회학 및 미학)뿐만 아니라 음악 실천도 임의로 배제하기 때문에 여전히 문제가 있다.6. 2. 대중음악 배제

음악학자인 리처드 미들턴에 따르면, 역사적 음악학에 대한 가장 강력한 비판은 일반적으로 대중음악을 무시한다는 것이다.[1] 대중음악에 대한 음악학적 연구가 최근 양적으로 크게 증가했지만, 1990년 미들턴은 대부분의 주요 "음악학, 이론 또는 역사적 저작물은 대중음악이 존재하지 않는 것처럼 행동한다"라고 주장했고, 이는 여전히 유효하다.[1] 학문적, 음악원 훈련은 일반적으로 이러한 광범위한 음악 스펙트럼을 주변적으로만 다루며, 많은 (역사적) 음악학자들은 클래식 음악과 연관시키는 생산, 음악 형식 및 청취 유형을 찾고, 대중음악에 그러한 점이 부족하다고 생각하며 경멸적이고 거만한 태도를 보인다.[1]미들턴은 이 문제의 세 가지 주요 측면을 다음과 같이 제시한다.[1]

- 역사적 음악학의 용어는 "특정 음악('클래식 음악')의 필요와 역사에 의해 왜곡되어 있다."[1] 음악학의 전형적인 코퍼스에서 중요한 특정 영역(화성, 음조, 특정 파트 작곡 및 형식)에는 풍부한 어휘가 있지만, 클래식 음악에서 다른 영역(리듬, 음높이 뉘앙스 및 단계, 음색)에 대한 어휘는 부족하고 덜 발달되었다.[1]

- 많은 용어가 "이데올로기적으로 부하되어" "음악이 무엇인지에 대한 선택적이고 종종 무의식적으로 공식화된 개념을 포함한다."[1]

- 역사적 음악학은 "특정 음악과 그 미학의 기원과 발달에 의해 왜곡된 이데올로기를 가지고 있다... 그것은 특정 순간, 특정 맥락(19세기 유럽, 특히 독일)에 등장했으며, 당시 음악학이 그 중심을 두고 있던 레퍼토리를 성문화하고 있던 그 시대의 음악적 '관행'의 움직임과 밀접하게 관련되어 있다."[1]

이러한 용어적, 방법론적, 이데올로기적 문제는 대중음악에 우호적인 저작물에도 영향을 미친다. 그러나 미들턴은 "음악학이 대중음악을 '이해할 수 없다'거나 대중음악 연구자들이 음악학을 포기해야 한다는" 것은 아니라고 강조한다.[1]

6. 2. 1. 기보법 중심성

리처드 미들턴은 역사적 음악학이 '기보법 중심성'(Tagg 1979, p. 28–32)을 가진다고 주장한다. 즉, 악보에 기록된 특성에 의해 왜곡된 방법론을 사용한다는 것이다. 그 결과, "음악학적 방법은 음높이 관계나 단어와 음악의 관계와 같이 쉽게 기보할 수 있는 음악적 매개변수를 강조하는 경향이 있다."[1] 반면에 역사적 음악학은 음색이나 비서구 리듬과 같이 쉽게 기보할 수 없는 매개변수는 "무시하거나 어려움을 겪는" 경향이 있다.[1] 또한, 서양 음악 학교의 "기보법 중심 훈련"은 "특정 형태의 '청취'를 유도하며, 이는 적절하든 그렇지 않든 '모든' 종류의 음악에 적용되는 경향이 있다"라고 주장한다.[1]예를 들어, 역사적 음악학을 훈련받은 서양 음악 학생들은 매우 리듬이 복잡한 펑크나 라틴 노래를 들을 수는 있지만, 멜로디가 매우 단순하고 두세 개의 코드만 사용하기 때문에 낮은 수준의 음악 작품으로 치부할 수 있다.[1]

기보법 중심성은 악보가 '음악'으로 간주되거나 이상적인 형태의 음악으로 간주되는 "사물화"를 장려한다.[1] 이 때문에 재즈, 블루스 또는 민속 음악과 같이 쓰인 악보를 사용하지 않는 음악은 낮은 수준으로 취급될 수 있다.[1]

참조

[1]

웹사이트

Schoenberg.at

http://www.schoenber[...]

[2]

웹사이트

Storia Della Musica: Volume 1

https://digital.libr[...]

2022-07-23

[3]

웹사이트

De cantu et musica sacra (Gerbert, Martin) - IMSLP: Free Sheet Music PDF Download

https://imslp.org/wi[...]

2023-04-24

[4]

서적

Musikwissenschaftliches Arbeiten. Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben

Bärenreiter

[5]

서적

Einleitung

Laaber-Verlag

[6]

서적

Musikgeschichte und Werkanalyse: getrennte Welten oder zwei Seiten einer Medaille?

Laaber-Verlag

[7]

서적

Musikwissenschaftliches Arbeiten. Hilfsmittel, Techniken, Aufgaben

Bärenreiter

[8]

서적

Die Perspektive der Selektion: Welche Arten von Musik behandelt die Historische Musikwissenschaft?

Laaber-Verlag

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com