이바르 아센

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이바르 아센은 노르웨이 서부의 외르스타에서 태어난 언어학자이자 시인이다. 그는 농업에 종사하며 독학으로 라틴어와 여러 언어를 익혔고, 언어 연구를 시작했다. 아센은 덴마크어의 영향을 배제하고 노르웨이 고유 언어를 부활시키려는 민족주의 운동에 참여하여, 노르웨이 방언 연구를 통해 '노르웨이 방언 문법'(1848), '노르웨이 방언 사전'(1850)을 출판했다. 그는 노르웨이 대중 언어인 'folke-maal'을 구축했고, 1853년에는 뉘노르스크의 기반이 되는 언어 규범을 만들었다. 뉘노르스크는 노르웨이의 두 가지 공식 언어 중 하나가 되었으며, 아센은 이 언어로 시와 희곡을 창작했다. 그의 대표작으로는 음악극 '상속자'(1855)와 시집 '아네모네'(1863) 등이 있으며, 1896년 오슬로에서 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노르웨이의 언어학자 - 소푸스 부게

노르웨이의 문헌학자이자 민속학자인 소푸스 부게는 크리스티아니아 대학교에서 고대 노르드어 교수를 지내며 《시 에다》 연구, 룬 문자 연구, 노르웨이 민요 및 전승 수집에 기여했다. - 노르웨이의 언어학자 - 크누드 크누센

크누드 크누센은 19세기 노르웨이어 발전에 기여하고 순수성을 지키기 위한 언어 운동을 주도한 노르웨이의 언어학자이자 교육자이다. - 노르웨이어 - 러시아노르웨이어

러시아노르웨이어는 18세기에서 20세기 초 노르웨이 북부와 러시아 간의 무역에서 발생한 피진으로, 노르웨이어와 러시아어 어휘가 혼합되어 물물교환에 사용되다가 1920년대에 소멸되어 현재는 언어학 연구 대상이다. - 노르웨이어 - 뉘노르스크

뉘노르스크는 이바르 오센이 노르웨이어 방언을 기반으로 창안하여 덴마크어 영향을 받은 기존 문어에 대한 반발과 민족주의 운동의 결과로 탄생한 노르웨이의 두 공식 서면어 중 하나이며, 특히 서부 노르웨이 지역에서 널리 사용된다. - 1813년 출생 - 데이비드 리빙스턴

데이비드 리빙스턴은 19세기 아프리카 탐험에 기여한 스코틀랜드 출신 탐험가이자 선교사로, 빅토리아 폭포 발견, 아프리카 대륙 횡단, 노예 무역 근절 노력 등으로 알려져 있으며, 나일강 수원지 탐색 중 헨리 모턴 스탠리를 만났고 잠비아에서 사망 후 웨스트민스터 사원에 안장되었다. - 1813년 출생 - 쇼이쿠왕

쇼이쿠왕은 류큐 왕국 제2쇼씨 왕조의 제18대 국왕이자 류큐 국왕(재위 1835년 ~ 1847년)으로, 아버지 쇼코 왕의 사망 후 즉위하여 재정 재건 정책을 펼치고 학문 진흥에 힘썼으며, 서구 열강의 통상 요구에 제한적인 교류를 허용했다.

| 이바르 아센 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 본명 | 이베르 안드레아스 오센 |

| 출생 | 1813년 8월 5일 |

| 출생지 | 외르스타, 노르웨이 |

| 사망 | 1896년 9월 23일 |

| 사망지 | 크리스티아니아, 노르웨이 |

| 국적 | 노르웨이 |

| 직업 | 언어학자 사전 편찬가 극작가 시인 |

| 연구 언어 | 고대 노르드어 방언 |

| 학문적 배경 | |

| 분야 | 언어학 |

| 주요 업적 | 뇌노르스크 창시 |

| 서명 | |

| |

2. 배경

이바르 아센은 노르웨이 서해안 순뫼레 지구 외르스타(당시 Ørsten) 오센에서 태어났다.[18][19] 그의 아버지 이바르 욘손(Ivar Jonsson)은 작은 농장을 소유한 농부였는데, 1826년에 사망했다.[20] 어린 시절 이바르는 농사일을 하며 자랐지만, 여가 시간을 틈틈이 독서에 쏟았다. 일찍부터 식물학에 관심을 가졌다. 18세에 고향 교구에서 초등학교를 열었고,[21] 1833년에는 한스 콘라드 토레센의 집에서 헤뢰이(당시 헤뢰)에서 라틴어 기초를 익혔다. 젊은 농부는 끈기와 집중력으로 점차 많은 언어를 익혔고, 언어 구조에 대한 과학적인 연구를 시작했다.

이바르 아센은 노르웨이 서해안 순뫼레 지구의 외르스타(Ørsta)에서 태어났다. 그의 아버지 이바르 존슨(Ivar Jonsson)은 작은 농장을 소유한 소작농이었으며, 1826년에 사망했다. 어린 시절 이바르는 농사일을 하며 자랐지만, 여가 시간에는 독서를 즐겼고, 특히 식물학에 관심이 많았다. 열여덟 살에는 고향 교구에 초등학교를 열었고, 1833년에는 라틴어를 습득했다. 그는 여러 언어를 익히고 언어 구조에 대한 연구를 시작했다.

당시 노르웨이는 400년이 넘는 덴마크 지배에서 정치적으로 벗어난 지 얼마 안 된 시기였으며, 자치권 획득뿐 아니라 문화적으로도 덴마크로부터 독립하려는 운동이 활발했다.[22]

3. 생애와 업적

당시 노르웨이는 400년이 넘는 덴마크의 지배에서 벗어난 지 얼마 되지 않아, 정치적 자치권뿐만 아니라 문화적으로도 독립하려는 움직임이 활발했다.[22] 이러한 사회적 분위기 속에서 언어 면에서도 덴마크의 영향이 강한 기존 노르웨이어를 재검토하고 새로운 자국 언어를 만들려는 움직임이 나타났다. 여기에는 기존의 덴마크어풍 노르웨이어를 기반으로 노르웨이 특유의 어휘를 추가하려는 "릭스몰"과 덴마크어의 영향을 배제하고 옛 노르웨이 고유의 언어를 부활시키려는 두 가지 흐름이 있었다.[23]

열렬한 민족주의자였던[18] 아센은 후자의 운동에 참여하여, 전국 각지를 여행하며 지방 문화와 방언을 연구했다. 1896년 오슬로(당시 크리스티아니아)에서 사망했다.[25]

3. 1. 언어 연구 및 뉘노르스크 창시

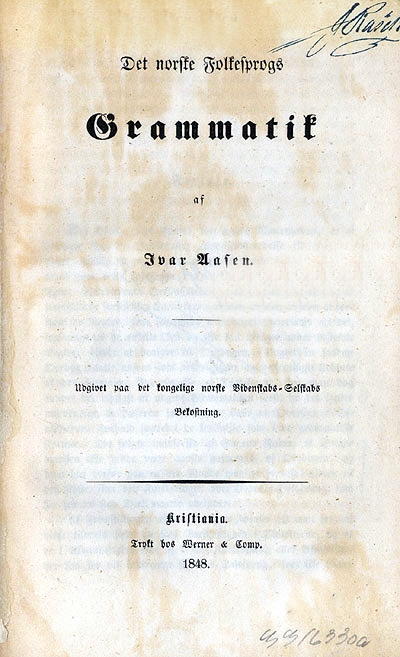

1846년경, 이바르 오센은 육체노동에서 벗어나 고향인 순뫼레 지방의 방언 연구에 전념할 수 있었다. 그는 1843년에 순뫼레 방언으로 된 민요 소품집을 처음 출판했다. 그의 능력은 주목을 받았고, 연구를 계속할 수 있도록 지원을 받았다. 1848년에는 전국 각지를 여행하며 얻은 결과로 ''노르웨이 방언 문법''(Det Norske Folkesprogs Grammatikda)을 저술했다. 1850년에는 ''노르웨이 방언 사전''(Ordbog over det Norske Folkesprogda)을 출판하여 노르웨이어에서 대중적인 언어가 널리 보급되는 계기가 되었다.

아센은 다양한 자료를 바탕으로 노르웨이의 대중 언어, 즉 ''folke-maal''(국민의 언어)을 구축했다. 1853년, 그는 란스모르라는 새로운 언어를 활용하기 위한 규범을 만들었다. 란스모르는 국가 언어를 의미한다.[5] 이후 뉘노르스크는 정책을 통해 다노 노르웨이어와 통합되면서 노르웨이의 두 가지 공식 언어 중 하나가 되었다. 다른 하나는 아센 시대에 노르웨이에서 사용된 덴마크어의 다노 노르웨이어 후손인 ''보크몰''이다. 아센의 언어에 더 가까운 비공식적인 노르웨이어 변종은 호그노르스크("고 노르웨이어")에서 발견된다.

오늘날 뉘노르스크는 보크몰과 동등하게 간주되지만, 보크몰이 라디오, 텔레비전, 대부분의 신문에서 더 많이 사용되는 경향이 있다. 반면 뉘노르스크는 정부 업무[6]와 약 17%의 학교에서 사용된다.[7] 뉘노르스크는 노르웨이인의 상당수가 주요 언어로 사용하며, 쓰여지고 말해지는 언어이다.[8]

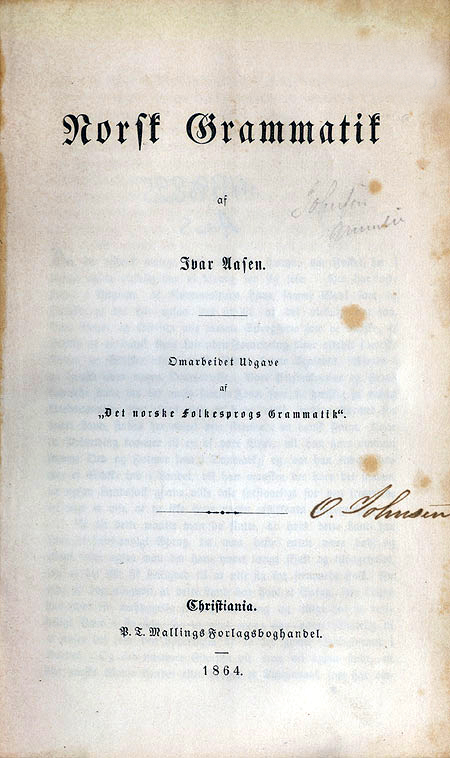

아센은 란스모르를 사용하여 시와 희곡을 작곡했다. 1855년에 공연된 드라마 ''상속자''는 빈예에서 가르보르그에 이르기까지 1800년대 후반 방언 문학의 선구자로 여겨진다. 1856년에는 노르웨이 속담에 관한 논문인 ''Norske Ordsprog''을 출판했다. 아센은 자신의 문법과 사전을 지속적으로 확대하고 개선했다. 그는 오슬로 (당시 크리스티아니아)에서 조용히 살면서 대중과의 접촉을 피했지만, 그의 언어에 대한 아이디어는 대중 정당의 슬로건이 되면서 정치적 호의를 얻었다.[9] 1864년에는 뉘노르스크에 대한 최종 문법을, 1873년에는 최종 사전을 출판했다.[10]

아센은 1842년부터 언어학 연구에 전념할 수 있도록 지원금을 받았으며, 스토르팅 (노르웨이 의회)은 그의 작업이 국가적으로 중요하다는 것을 인식하고 그를 지원했다. 1873년판 ''사전''(Norsk Ordbogda)[3] 이후에는 그의 연구에 거의 추가된 것이 없었다. 아센은 수천 명의 동포들이 학교, 설교, 노래에 사용할 언어를 발명하거나 선택하고 구축한 인물로 평가받는다. 그는 1896년 9월 23일 크리스티아니아에서 사망했으며, 공공의 존경을 받으며 매장되었다.[9][11]

당시 노르웨이는 400년이 넘는 덴마크의 지배에서 벗어난 지 얼마 안 된 시기였으며, 문화적으로도 덴마크로부터 독립하려는 운동이 활발했다.[22] 언어 면에서도 덴마크의 영향이 강한 노르웨이어를 재검토하고, 새로운 자국의 언어를 가지려는 움직임이 나타났다. 이러한 움직임에는 기존의 덴마크어풍 노르웨이어를 기반으로 노르웨이 특유의 어휘를 더하려는 "릭스몰"과 덴마크어의 영향을 배제하고 옛 노르웨이 고유의 언어를 부활시키려는 두 가지 유파가 있었다.[23]

민족주의자였던[18] 오센은 후자의 운동에 참여하여, 트론헤임 학술 협회의 지원을 받아[23] 전국 각지를 여행하며 지방 문화와 방언을 연구했다. 그 성과로 1848년에 『노르웨이 민족 언어 문법』, 1850년에 『노르웨이 민족 언어 사전』을 편찬했다. 이후, 『노르웨이에서의 란스몰의 시도』(1853년), 『노르웨이어 문법』(1864년), 『노르웨이어 사전』(1873년)을 발표하여 덴마크풍 노르웨이어에 대한 새로운 노르웨이어 "란스몰"을 완성했다.[20] 란스몰은 덴마크의 영향을 덜 받은 서노르웨이와 산간 벽지 등에 남아있던 방언이 집성된 것이다.[18][24]

란스몰은 아르네 가르보르그, 오스문드 비니예, 오라브 듀운, 탈리에이 베소스 등[23] 많은 시인과 작가에게 영향을 주었다. 오센 자신도 란스몰로 음악극 『계승자』와 시집 『아네모네』[20], 옛날 이야기 등을 발표했다.[24] 란스몰은 1885년에 노르웨이 의회에 의해 릭스몰과 함께 두 번째 공용어로 승인되었다.[18][20]

3. 2. 뉘노르스크의 발전과 보급

1846년경부터 이바르 오센은 고향인 순뫼레 지방의 방언에 전념하였다. 그는 순뫼레 방언으로 된 민요 소품집(1843)을 처음 출판하였다. 그의 뛰어난 능력은 일반의 주목을 받았고, 연구를 계속할 수 있도록 도움을 받았다. 1848년에는 노르웨이 전국을 여행하며 연구한 결과물인 ''노르웨이 방언 문법''(Det Norske Folkesprogs Grammatikda)을 출판하였다. 1850년에는 ''노르웨이 방언 사전''(Ordbog over det Norske Folkesprogda)을 출판하여 노르웨이어에서 대중적인 언어가 널리 보급되는 계기가 되었다. 아센은 다양한 자료를 바탕으로 노르웨이의 대중 언어, 즉 ''folke-maal''(국민의 언어)을 구축하였다. 1853년에는 그가 란스모르라고 부르는 새로운 언어를 활용하기 위한 규범을 만들었다. 란스모르는 국가 언어를 의미한다.[5]

이후 아센이 도입한 수정[4]과 뉘노르스크를 다노 노르웨이어와 통합하려는 정책을 통해, 이 언어는 노르웨이의 두 가지 공식 언어 중 두 번째인 뉘노르스크(새로운 노르웨이어)가 되었다. 다른 하나는 아센 시대에 노르웨이에서 사용된 덴마크어의 다노 노르웨이어 후손인 보크몰이다. 아센의 언어에 더 가까운 비공식적인 노르웨이어 변종은 호그노르스크(고 노르웨이어)에서 발견된다. 오늘날 뉘노르스크는 보크몰과 동등하게 간주된다. 보크몰은 라디오와 텔레비전, 대부분의 신문에서 더 많이 사용되는 경향이 있지만, 뉘노르스크는 정부[6] 업무뿐만 아니라 약 17%의 학교에서도 사용된다.[7] 뉘노르스크는 노르웨이인의 상당수가 주요 언어로 사용하며, 쓰여지고 말해지는 언어이다.[7][8]

아센은 뉘노르스크를 사용하여 시와 희곡을 작곡했다. ''상속자''(1855)는 자주 공연되었으며, 빈예에서 가르보르그에 이르기까지 1800년대 후반 방언 문학의 선구자로 여겨진다. 1856년에는 노르웨이 속담에 관한 논문인 ''Norske Ordsprog''을 출판했다. 아센은 자신의 문법과 사전을 지속적으로 확대하고 개선했다. 그는 오슬로(당시 크리스티아니아)에서 조용하게 살았지만, 그의 언어에 대한 아이디어는 정치적 슬로건이 되면서 널리 알려지게 되었다.[9] 1864년에는 뉘노르스크에 대한 최종 문법을, 1873년에는 최종 사전[3]을 출판했다.[10]

1842년부터 언어학 연구에 대한 지원금을 받기 시작했고, 스토르팅(노르웨이 의회)은 그의 작업이 국가적으로 중요하다는 것을 인식하고 지원을 늘렸다. 그는 1873년판 ''사전''(Norsk Ordbogda) 이후에는 연구에 거의 추가된 것이 없다고 말할 수 있다. 아센은 수천 명의 사람들이 학교, 설교, 노래에 사용할 언어를 발명하고 구축한 인물로 평가받는다. 1896년 9월 23일 크리스티아니아에서 사망했으며, 공공의 존경을 받으며 매장되었다.[9][11]

3. 3. 말년과 죽음

아센은 자신의 문법과 사전을 지속적으로 확대하고 개선했다. 그는 오슬로(당시 크리스티아니아)의 하숙집에서 매우 조용하게 살았고, 책에 둘러싸여 대중과의 접촉을 피했지만, 농민의 언어에 대한 그의 아이디어가 대중 정당의 슬로건이 되면서 그의 이름은 광범위한 정치적 호의를 얻었다.[9] 1864년에 그는 뉘노르스크에 대한 최종 문법을 출판했고, 1873년에 최종 사전을 출판했다.[10]

1842년, 그는 자신의 모든 관심을 언어학 연구에 쏟을 수 있도록 지원금을 받기 시작했고, 스토르팅(노르웨이 의회)은 그의 작업이 국가적으로 중요하다는 것을 인식하고, 그가 나이가 들수록 더욱 관대하게 대했다. 그는 마지막까지 연구를 계속했지만, 1873년판 ''''(노르웨이어 사전) 이후에는 그의 축적에 거의 추가된 것이 없다고 말할 수 있다.[3] 이바르 아센은 수천 명의 동포들이 학교, 설교, 노래에 사용할 정도로 만족할 만한 언어를 발명하거나, 적어도 선택하고 구축한 유일한 인물로서 문학사에 고립된 자리를 차지하고 있다. 그는 1896년 9월 23일 크리스티아니아에서 사망했으며, 공공의 존경을 받으며 매장되었다.[9][11]

4. 뉘노르스크와 부크몰

아센은 1853년까지 그가 란스모르라고 부르는 새로운 언어를 활용하기 위한 규범을 만들었으며, 이는 국가 언어를 의미한다.[5] 뉘노르스크를 다노 노르웨이어와 통합하려는 정책을 통해, 이 언어는 노르웨이의 두 가지 공식 언어 중 두 번째인 뉘노르스크("새로운 노르웨이어")가 되었다(다른 하나는 아센 시대에 노르웨이에서 사용된 덴마크어의 다노 노르웨이어 후손인 보크몰이다).[4] 아센의 언어에 더 가까운 비공식적인 노르웨이어 변종은 여전히 호그노르스크("고 노르웨이어")에서 발견된다.

오늘날 일부 사람들은 뉘노르스크를 보크몰과 동등하게 간주한다. 보크몰은 라디오와 텔레비전, 대부분의 신문에서 더 많이 사용되는 경향이 있는 반면, 뉘노르스크는 정부[6] 업무뿐만 아니라 약 17%의 학교에서도 동일하게 사용된다.[7] 뉘노르스크는 형제 언어만큼 흔하지는 않지만, 많은 학자와 작가를 포함하여 노르웨이인의 상당수가 이를 주요 언어로 사용하므로 실행 가능한 언어로 간주해야 한다.[7] 뉘노르스크는 쓰여지고 말해지는 언어이다.[8]

1929년에 릭스몰은 보크몰(서적어), 란스몰은 뉘노르스크(신 노르웨이어)로 각각 개칭되었으나, 현재에도 양쪽 모두 공용어로 인정받고 있다. 뉘노르스크는 서부 노르웨이에서, 보크몰은 동부 노르웨이와 오슬로에서 각각 많이 채택되고 있다.

20세기 전반에는 교육위원회를 중심으로 서부 노르웨이에서 뉘노르스크 교육이 널리 이루어졌으며, 한때 전국의 3분의 1 이상이 교육 용어로 채택되었으나, 그 대부분은 인구가 적은 산악 지역이었다. 1945년 이후 뉘노르스크 교육이 쇠퇴하기 시작하여, 현재에는 전국적으로 부크몰이 압도적으로 우세하다.

과거에 부크몰과 뉘노르스크를 통합하려는 정치적인 시도가 있었으나, 이는 양쪽의 반발로 실패로 끝났다. 시간의 경과와 함께 양자는 점차 융합되고 있으며, 현상황으로는 뉘노르스크는 사실상 서부 노르웨이의 방언으로서의 지위에 머무는 상태이지만, 현재에도 통합에는 이르지 못했다.

5. 평가와 영향

아센은 그가 가진 다양한 자료를 바탕으로 노르웨이의 대중 언어, 즉 명확한 ''folke-maal''(국민의 언어)을 구축한 것이나 다름없었다. 1853년까지 그는 그가 란스모르라고 부르는 새로운 언어를 활용하기 위한 규범을 만들었다. 이는 국가 언어를 의미한다.[5] 아센 자신이 나중에 도입한 가장 중요한 수정 사항[4]과 뉘노르스크를 다노 노르웨이어와 통합하려는 정책을 통해, 이 언어는 노르웨이의 두 가지 공식 언어 중 두 번째인 ''뉘노르스크''("새로운 노르웨이어")가 되었다(다른 하나는 아센 시대에 노르웨이에서 사용된 덴마크어의 다노 노르웨이어 후손인 ''보크몰'').[5] 아센의 언어에 더 가까운 비공식적인 노르웨이어 변종은 여전히 호그노르스크("고 노르웨이어")에서 발견된다.

오늘날 일부 사람들은 뉘노르스크를 보크몰과 동등하게 간주한다. 보크몰은 라디오와 텔레비전, 대부분의 신문에서 더 많이 사용되는 경향이 있는 반면, 뉴 노르스(뉘노르스크)는 정부[6] 업무뿐만 아니라 약 17%의 학교에서도 동일하게 사용된다.[7] 형제 언어만큼 흔하지는 않지만, 많은 학자들과 작가를 포함하여 노르웨이인의 상당수가 이를 주요 언어로 사용하므로 실행 가능한 언어로 간주해야 한다.[7] 뉴 노르스는 쓰여지고 말해지는 언어이다.[8]

아센은 이 복합 방언을 사용하여 시와 희곡을 작곡하여 사용 방법을 보여주었다. 이 드라마 중 하나인 ''상속자''(1855)는 자주 공연되었으며, 빈예에서 가르보르그에 이르기까지 1800년대 후반 50년 동안의 풍부한 방언 문학의 선구자로 여겨질 수 있다.

스토르팅 (노르웨이 의회)은 그의 작업이 국가적으로 중요하다는 것을 인식하고, 그가 나이가 들수록 더욱 관대하게 대했다. 그는 마지막까지 연구를 계속했지만, 1873년판 그의 ''사전''(새로운 제목:[3] Norsk Ordbogda) 이후에는 그의 축적에 거의 추가된 것이 없다고 말할 수 있다. 이바르 아센은 수천 명의 동포들이 학교, 설교, 노래에 사용할 정도로 만족할 만한 언어를 발명하거나, 적어도 선택하고 구축한 유일한 인물로서 문학사에 고립된 자리를 차지하고 있다.

'''2013년 언어의 해'''는 이바르 아센의 200주년 기념일,[12] 노르웨이 국립 극장(Det Norske Teateret)의 100주년을 기념했다. 이 해의 주요 초점은 노르웨이의 언어적 다양성을 기념하는 것이었다.[13] 기념 행사와 관련하여 발표된 여론 조사에서 노르웨이인의 56%가 아센에 대해 긍정적인 견해를, 7%가 부정적인 견해를 보였다.[14] 아센의 200주년인 2013년 8월 5일, 일반적으로 보크몰로 출판되는 신문인 베르겐스 티덴데(Bergens Tidende)는 아센을 기리기 위해 전체 판을 뉘노르스크로 발행했다.[15]

6. 이바르 오센 센터

이바르 오센-튜네트는 2000년 6월에 개관한 뉘노르스크(노르웨이어) 관련 기관이다. 외르스타에 있는 이 건물은 노르웨이 건축가 스베레 펜이 설계했다. 웹페이지에는 오센의 저작 대부분과 뉘노르스크 문학의 다양한 예시(인터넷 도서관인 Nettbiblioteket에 수록), 노르웨이 언어 역사를 다룬 몇몇 기사(영어 포함)가 있다.

7. 주요 저서

; 언어학 관련 저서

- 《노르웨이 민족 언어 문법》(Det norske folkesprogs grammatik) 1848년

- 《노르웨이 민족 언어 사전》(Ordbog over det norske folkesprog) 1850년

- 《노르웨이에서의 란스모르의 시도》(Prøver af Landsmålet i Norge) 1853년

- 《노르웨이어 문법》(Norsk grammatik) 1864년

- 《노르웨이어 사전》(Norsk ordbog) 1873년

; 창작

- 음악극 《상속자》(Ervingen) 1855년

- 시집 《아네모네》(Symra) 1863년

참조

[1]

웹사이트

Ivar Aasen / Biografi

https://nynorsk.no/o[...]

Nynorsk kultursentrum

2023-11-05

[2]

논문

[3]

논문

[4]

논문

[5]

논문

[6]

논문

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

논문

[13]

논문

[14]

논문

[15]

논문

[16]

논문

[17]

문서

ニーノシュクもブークモールも書き言葉であり、話し言葉としてのノルウェー語とはやや異なる。詳細は各ページの他、言語戦争なども参照。

[18]

서적

岩波=ケンブリッジ 世界人名辞典

[19]

문서

訳によって「南メレ県」とも表記。

[20]

서적

世界文学大事典

集英社

[21]

서적

日本大百科全書

小学館

[22]

문서

デンマークによる支配の時代はデンマーク語が官用語とされ、ノルウェー語は田舎の粗野な言語として扱われていた。

[23]

서적

北欧の言語

[24]

서적

新潮世界文学辞典

[25]

서적

ブリタニカ国際大百科事典

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com