인상 (종교)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

인상(印相)은 산스크리트어 '무드라'에서 유래된 용어로, 불교에서 부처나 보살의 손 모양을 통해 깨달음의 경지나 가르침을 표현하는 상징적인 행위이다. 한국 불교에서는 시무외인, 여원인, 선정인, 항마촉지인, 전법륜인 등 다양한 인상이 나타나며, 각 인상은 부처의 특징과 중생과의 관계를 나타낸다. 이 외에도 밀교, 인도 고전 무용, 요가, 무술 등 다양한 분야에서 인상이 활용되며, 각 분야에 따라 고유한 의미와 형태를 지닌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 불교 문화 - 불멸기원

불멸기원은 석가모니의 입멸을 기원으로 하는 불교력의 연호로, 기원전 544년 설과 기원전 543년 설에 따라 계산에 차이가 있으며, 태음태양력을 기반으로 윤년과 윤달을 통해 태양력과의 차이를 조정하고, 동남아시아 여러 국가에서 불교 관련 행사 및 휴일 표기에 사용된다. - 불교 문화 - 만다라

만다라는 힌두교와 불교에서 우주와 인간의 내면을 상징하는 기하학적 도형으로, 명상, 의식, 예술 등 다양한 분야에서 활용된다. - 힌두교 - 브라만

브라만은 고대 인도 카스트 제도에서 최상위 계급으로, 종교적 권위와 사회적 지위를 갖는 사제 계급이었으나, 현대에는 사회적 지위와 역할이 변화하고 있으며 인도 인구의 약 5%를 차지하고 동남아시아 등에도 영향을 미쳤다. - 힌두교 - 바르나 (힌두교)

바르나는 힌두교의 사회 계급 제도로 브라만, 크샤트리아, 바이샤, 수드라의 네 계급으로 구성되며, 각 계급의 역할과 의무를 규정하고 사회적 상호작용의 틀을 제공했으나, 시간이 지나며 차별과 불평등을 야기하여 현대에는 사회적 차별과 불평등 문제에 대한 논쟁이 지속되고 있다. - 불교 수행 - 만다라

만다라는 힌두교와 불교에서 우주와 인간의 내면을 상징하는 기하학적 도형으로, 명상, 의식, 예술 등 다양한 분야에서 활용된다. - 불교 수행 - 사향사과

사향사과는 초기 불교 경전에서 영적 성취 수준에 따라 불교 수행자를 수다원, 일래자, 불환자, 아라한의 네 가지 유형으로 분류하는 용어이며, 수행과 결과에 따라 8가지 종류로 세분화된다.

| 인상 (종교) | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 정의 | 힌두교, 자이나교, 불교에서 사용되는 상징적인 몸짓 |

| 어원 | 산스크리트어: sa (무드라) 티베트어: t=ཕྱག་རྒྱ་ (착갸) |

| 종류 | |

| 비결합 무드라 (asaṁyuta mudrā) | 한 손으로 표현 |

| 결합 무드라 (saṁyuta mudrā) | 양 손으로 표현 |

| 나티아 샤스트라 무드라 (Nāṭya mudrā) | 연극 및 춤에서 사용 |

| 여덟 가지 뼈 무드라 (aṣṭhimudrā) | w=rus pa'i rgyan phyag rgya |

| 용도 | |

| 종교 의식 | 신앙의 표현, 마법적 효능을 가진다고 여겨짐 |

| 예술 | 불상, 조각상 등의 표현 |

2. 어원

무드라(mudrā)는 산스크리트어에서 유래되었다. 학자 모니에르 모니에르-윌리엄스 경에 따르면, 이는 "봉인" 또는 "봉인을 위해 사용되는 다른 도구"를 의미한다.[4]

한국 불교에서는 다양한 인상이 나타나며, 이는 불교의 역사와 신앙의 변화를 반영한다.

3. 한국 불교의 인상

; 시무외인(施無畏印)

시무외인(Abhaya-mudrāsa)은 부처가 중생에게 두려움 없음을 베풀어 모든 두려움을 없애주는 인상이다.[5] 오른손 손가락과 손바닥을 바깥쪽으로 펴고 어깨까지 올린 모습으로, 불공성취여래가 이 인상을 맺는다.[22] "두려워하지 않아도 좋다"고 상대를 격려하는 의미를 담고 있다.

; 여원인(与願印)

여원인은 부처가 중생의 소원을 들어주는 인상으로, 여인(與印)이라고도 한다. 왼손 손가락과 손바닥을 바깥쪽으로 펴고 아래쪽을 향해 내린 모습이다.[22] 좌상의 경우 등에서는 손바닥을 위로 향하는 경우도 있지만, 그 경우에도 손가락 쪽을 아래로 기울여 상대에게 손바닥이 보이도록 한다.[22] 이는 상대에게 무언가를 주는 몸짓을 본뜬 것으로, 부처가 중생의 소원을 실현해 주는 것을 상징한다.[22] 시원인(施願印), 시여인(施与印)이라고도 부른다.[22] 보생여래 등이 여원인을 맺는다.[22]

; 시무외여원인(施無畏與願印)

오른손은 시무외인, 왼손은 여원인으로 하는 인상이다.[22] 왼손바닥을 위로하여 무릎 위에 올리기도 한다.[22] 신자의 소원을 이루어주려는 사인으로, 석가여래에 이 인상을 보이는 경우가 많다.[22] 여원인을 보이는 왼손 위에 약호(薬壷)가 올려져 있으면 약사여래이다.[22] 그러나 아미타여래상 중에도 시무외여원인을 나타내는 것이 있어, 이 인상만으로는 어떤 부처인지 판별하는 것이 불가능한 경우가 많다.[22]

; 선정인(禪定印)

선정인(dhyāna-mudrāsa)은 부처가 선정에 든 모습을 상징하는 인상으로, 삼마지인(三摩地印)이라고도 한다. 결가부좌 자세에서 오른손과 왼손을 위쪽을 향하여 단전에 모으고 오른손 엄지와 왼손 엄지를 맞대는 모습이다.[24]

석가여래, 대일여래(태장계)의 선정인은 왼손 위에 오른손을 겹치고, 양손의 엄지손가락 끝을 맞대고 다른 손가락은 뻗는다. 이를 법계정인(法界定印)이라고 한다.[24] 아미타여래의 선정인은 밀교에서는 법계정인이지만, 정토교 등에서는 양손을 겹치고 엄지손가락과 집게손가락(또는 중지, 약지)으로 원을 만드는 경우도 있으며, 이를 아미타정인이라고도 한다.[22]

; 항마촉지인(降魔觸地印)

항마촉지인(bhūmisparśa-mudrāsa)은 석가모니가 깨달음을 얻는 순간을 상징하는 인상으로, 촉지인(觸地印) 또는 지지인(指地印)이라고도 한다.[7][8] 결가부좌 자세에서 오른손을 내려 손가락으로 땅을 가리키고 왼손은 선정인 자세를 취한 모습이다. 이 인상은 부처가 깨달음을 얻을 때 악귀를 물리치고 지신(地神)을 불러 깨달음을 증명했다는 설화에서 유래하였다.[7][8] 석가여래 외에 아촉여래나 천고뢰음여래가 맺는다.

; 전법륜인(轉法輪印)

전법륜인(dharmacakra-mudrā)은 석가모니의 가르침을 상징하는 인상이다. 석가모니가 부다가야에서 깨달음을 얻고 녹야원으로 와서 최초로 설법할 때에 취한 인상이라고 한다.[10] 오른손과 왼손을 가슴까지 올리고 오른손의 엄지와 검지를 맞붙여 원형으로 만든 모습이다. 손가락으로 만든 원은 석가모니의 가르침을 상징하는 법륜을 의미한다. "설법인(説法印)"이라고도 한다.[22]

엄지손가락과 어떤 손가락을 맞추는가, 손바닥을 앞으로 향하는가 자신을 향하는가 위로 향하는가 등에 따라 다양한 변형이 있다. 예를 들어 태장계만다라 석가원의 석가여래의 경우 양손가락 끝을 위로 향하게 하고 오른손은 앞으로, 왼손은 자신 쪽으로 향한다. 이 경우 오른손은 청중에게 설법을 의미하고 왼손은 자신에게 설법을 의미한다.

; 지권인(智拳印)

지권인(智拳印)은 중생과 부처, 또는 미혹함과 깨달음이 하나임을 상징하는 인상(印相)이다. 보리인(菩提印), 각승인(覺勝印)이라고도 한다. 오른손과 왼손을 가슴까지 올리고 왼손의 검지만 세운 상태에서 오른손으로 왼손 검지를 감싸고 오른손 엄지와 왼손 검지의 끝을 맞대는 모습이다.

원래 밀교의 대일여래가 취하는 인상이지만, 화엄종의 주존불인 비로자나불(대일여래와 비로자나불은 같다고 해석)도 취한다. 지권인은 흔히 무명(無明)을 제거하고 불지(佛智)에 들어가는 것을 상징한다.[22] 왼손은 집게손가락을 펴고, 중지, 약지, 새끼손가락은 엄지손가락을 쥔다. 오른손은 왼손 집게손가락을 쥐고, 오른 엄지손가락 끝과 왼 집게손가락 끝을 맞춘다.[22] 대일여래(금강계), 일자금륜불정, 다보여래가 맺는다.[22]

; 설법인(說法印)

설법인(vitarka-mudrāsa)은 중생에게 법을 설하고 있음을 알리는 인상이다. 오른팔 혹은 양팔을 들어 엄지와 검지를 붙여 동그라미를 만드는데, 이 동그라미는 법의 바퀴를 의미한다. 전법륜인(轉法輪印)의 다른 이름으로 쓰이기도 한다.

3. 1. 시무외인(施無畏印)

시무외인(施無畏印, Abhaya-mudrāsa)은 부처가 중생에게 두려움 없음을 베풀어 모든 두려움을 없애주는 인상이다.[5] 오른손 손가락과 손바닥을 바깥쪽으로 펴고 어깨까지 올린 모습으로, 불공성취여래가 이 인상을 맺는다.[22] "두려워하지 않아도 좋다"고 상대를 격려하는 의미를 담고 있다.

상좌부 불교에서는 보통 오른팔을 구부려 어깨 높이까지 들어 올리고, 손바닥을 앞으로 향하게 하며, 손가락을 모아 위로 향하게 하고, 왼손은 옆에 편안하게 두는 서 있는 자세로 나타낸다. 태국과 라오스에서는 때때로 양손으로 동일한 아바야 무드라를 하는 모습으로 묘사되는 걷는 부처와 관련이 있다.

이 무드라는 불교가 시작되기 전부터 낯선 사람에게 다가갈 때 우호적인 의도를 제안하는 좋은 징표로 사용되었을 가능성이 높다. 간다라 미술에서는 설법하는 모습을 보여줄 때 볼 수 있다. 또한 4세기와 7세기에 북위 및 수나라 시대의 중국에서도 사용되었다.

이 제스처는 부처가 코끼리에게 공격당했을 때 사용되었으며, 여러 프레스코화와 경전에 묘사된 대로 코끼리를 제압했다.[6] 대승 불교에서는 신들이 종종 아바야 무드라와 다른 손을 사용하여 다른 무드라를 함께 묘사하기도 한다.

3. 2. 여원인(與願印)

여원인(與願印)은 부처가 중생의 소원을 들어주는 인상으로, 여인(與印)이라고도 한다. 왼손 손가락과 손바닥을 바깥쪽으로 펴고 아래쪽을 향해 내린 모습이다.[22] 좌상의 경우 등에서는 손바닥을 위로 향하는 경우도 있지만, 그 경우에도 손가락 쪽을 아래로 기울여 상대에게 손바닥이 보이도록 한다.[22] 이는 상대에게 무언가를 주는 몸짓을 본뜬 것으로, 부처가 중생의 소원을 실현해 주는 것을 상징한다.[22] 시원인(施願印), 시여인(施与印)이라고도 부른다.[22]

바라다 무드라(Varada-mudrā)는 "관대함의 제스처"로 헌신, 환영, 자선, 베풂, 연민, 진실성을 의미한다. 이는 탐욕, 분노, 망상으로부터 인간의 구원에 헌신하는 존경받는 인물이 거의 항상 왼손으로 표현한다. 팔을 구부리고 손바닥을 약간 위로 향하게 하거나, 팔을 아래로 향하게 하여 손가락을 똑바로 세우거나 약간 구부린 채로 손바닥을 보여줄 수 있다.

여원인은 시무외인과 함께 나타나는 경우가 많으며, 이를 통인(通印)이라고 한다. 보생여래 등이 여원인을 맺는다.[22] 인도에서 바라다 무드라는 앉아있는 불상, 보살상 및 기타 인물상에서 사용되며, 힌두교 미술에서는 특히 비슈누와 관련이 있다. 굽타 미술 (4~5세기) 이후의 관세음보살의 이미지에 사용되었다. 바라다 무드라는 동남아시아의 조각상에서 광범위하게 사용된다.

3. 3. 시무외여원인(施無畏與願印)

오른손은 시무외인(施無畏印), 왼손은 여원인(与願印)으로 하는 인상이다.[22] 왼손바닥을 위로하여 무릎 위에 올리기도 한다.[22] 신자의 소원을 이루어주려는 사인으로, 석가여래에 이 인상을 보이는 경우가 많다.[22] 여원인을 보이는 왼손 위에 약호(薬壷)가 올려져 있으면 약사여래이다.[22] 그러나 아미타여래상 중에도 시무외여원인을 나타내는 것이 있어, 이 인상만으로는 어떤 부처인지 판별하는 것이 불가능한 경우가 많다.[22]

3. 4. 선정인(禪定印)

선정인(禪定印, dhyāna-mudrāsa)은 부처가 선정에 든 모습을 상징하는 인상으로, 삼마지인(三摩地印)이라고도 한다. 결가부좌 자세에서 오른손과 왼손을 위쪽을 향하여 단전에 모으고 오른손 엄지와 왼손 엄지를 맞대는 모습이다.[24]

선 무드라''("명상 무드라")는 두 손을 무릎 위에 놓고 오른손은 왼손 위에, 손가락은 완전히 펴서 서로 맞닿게 하며(네 손가락이 서로 닿아 있고 엄지손가락은 서로 대각선 위를 향한다), 손바닥은 위를 향한다. 손과 손가락은 영적인 불 또는 삼보를 상징하는 삼각형 모양을 이룬다. 이 무드라는 고타마 붓다와 아미타불의 표현에 사용된다. 때로는 Bhaiṣajyaguru(약사여래)의 특정 표현에서 '약사불'로서 손 위에 약 그릇을 올려놓은 채로 사용되기도 한다.

석가여래, 대일여래(태장계)의 선정인은 왼손 위에 오른손을 겹치고, 양손의 엄지손가락 끝을 맞대고 다른 손가락은 뻗는다. 이를 법계정인(法界定印)이라고 한다.[24] 아미타여래의 선정인은 밀교에서는 법계정인이지만, 정토교 등에서는 양손을 겹치고 엄지손가락과 집게손가락(또는 중지, 약지)으로 원을 만드는 경우도 있으며, 이를 아미타정인이라고도 한다.[22]

3. 5. 항마촉지인(降魔觸地印)

항마촉지인(降魔觸地印, bhūmisparśa-mudrāsa)은 석가모니가 깨달음을 얻는 순간을 상징하는 인상으로, 촉지인(觸地印) 또는 지지인(指地印)이라고도 한다.[7][8] 결가부좌 자세에서 오른손을 내려 손가락으로 땅을 가리키고 왼손은 선정인 자세를 취한 모습이다. 이 인상은 부처가 깨달음을 얻을 때 악귀를 물리치고 지신(地神)을 불러 깨달음을 증명했다는 설화에서 유래하였다.[7][8]

붓다의 ''bhūmisparśa'' 또는 "대지 촉지" 수인은 불교에서 가장 흔한 아이콘 이미지 중 하나이며, "붓다가 대지를 증인으로 부르다"와 "대지 터치"라고도 불린다. 붓다는 왼쪽 손바닥을 위로 하여 무릎에 얹고, 오른쪽 손은 땅에 닿은 채로 명상하는 모습으로 묘사된다. 전설에 따르면, 붓다는 악마인 마라로부터 그가 깨달음을 얻을 권리가 있는지를 증명할 증인을 요구받았고, 이에 붓다는 땅을 만졌고, 대지의 여신인 토라니가 나타나 붓다의 깨달음을 증언했다고 한다.

동아시아에서 이 수인은 붓다의 손가락이 미얀마 또는 인도 묘사에서 흔히 볼 수 있는 것처럼 땅에 닿지 않는 모습으로 나타날 수 있다. 석가여래 외에 아촉여래나 천고뢰음여래가 맺는다.

3. 6. 전법륜인(轉法輪印)

전법륜인(轉法輪印, dharmacakra-mudrā)은 석가모니의 가르침을 상징하는 인상이다. 석가모니가 부다가야에서 깨달음을 얻고 녹야원으로 와서 최초로 설법할 때에 취한 인상이라고 한다.[10] 오른손과 왼손을 가슴까지 올리고 오른손의 엄지와 검지를 맞붙여 원형으로 만든 모습이다. 손가락으로 만든 원은 석가모니의 가르침을 상징하는 법륜을 의미한다. "설법인(説法印)"이라고도 한다.[22]

부처는 사르나트의 사슴 공원에서 깨달음을 얻은 후 첫 설법을 했다. 법륜 전법, 즉 "수레바퀴 돌림" 무드라는 그 순간을 나타낸다.[10] 일반적으로 이 무드라는 미륵이 법을 설하는 자로서 나타나는 경우를 제외하고는 고타마 붓다만이 이 무드라를 취한 모습으로 묘사된다. 법륜 무드라는 두 손을 가슴 앞에서 비타르카의 형태로 맞대고, 오른손은 앞으로, 왼손은 위로 향하게 한다. 때로는 가슴을 향하기도 한다.

엄지손가락과 어떤 손가락을 맞추는가, 손바닥을 앞으로 향하는가 자신을 향하는가 위로 향하는가 등에 따라 다양한 변형이 있다. 예를 들어 태장계만다라 석가원의 석가여래의 경우 양손가락 끝을 위로 향하게 하고 오른손은 앞으로, 왼손은 자신 쪽으로 향한다. 이 경우 오른손은 청중에게 설법을 의미하고 왼손은 자신에게 설법을 의미한다.

아잔타 석굴 벽화에서처럼 두 손이 떨어져 있고 손가락이 닿지 않는 등 여러 변형이 있다. 인도-그리스 왕국의 간다라 양식에서는 오른손의 꽉 쥔 주먹이 왼손의 엄지에 닿은 손가락 위를 덮는 것처럼 보인다. 일본의 호류지의 그림에서는 오른손이 왼손 위에 겹쳐져 있다. 일본에서는 9세기 이전에 아미타불의 특정 조상들이 이 무드라를 사용하는 모습이 보인다.

3. 7. 지권인(智拳印)

지권인(智拳印)은 중생과 부처, 또는 미혹함과 깨달음이 하나임을 상징하는 인상(印相)이다. 보리인(菩提印), 각승인(覺勝印)이라고도 한다. 오른손과 왼손을 가슴까지 올리고 왼손의 검지만 세운 상태에서 오른손으로 왼손 검지를 감싸고 오른손 엄지와 왼손 검지의 끝을 맞대는 모습이다.

원래 밀교의 대일여래가 취하는 인상이지만, 화엄종의 주존불인 비로자나불(대일여래와 비로자나불은 같다고 해석)도 취한다. "보디양기 무드라", "여섯 요소의 무드라" 또는 "지혜의 주먹"[9]은 오른손으로 왼손 검지를 잡는 제스처로, 일반적으로 비로자나불 조각상에서 볼 수 있다. 금강저 무드라(Vajra mudrā) "천둥 제스처"는 지혜의 제스처이다.[12]

지권인은 흔히 무명(無明)을 제거하고 불지(佛智)에 들어가는 것을 상징한다.[22] 왼손은 집게손가락을 펴고, 중지, 약지, 새끼손가락은 엄지손가락을 쥔다. 오른손은 왼손 집게손가락을 쥐고, 오른 엄지손가락 끝과 왼 집게손가락 끝을 맞춘다.[22] 대일여래(금강계), 일자금륜불정, 다보여래가 맺는다.[22]

3. 8. 설법인(說法印)

설법인(說法印, vitarka-mudrāsa)은 중생에게 법을 설하고 있음을 알리는 인상이다. 오른팔 혹은 양팔을 들어 엄지와 검지를 붙여 동그라미를 만드는데, 이 동그라미는 법의 바퀴를 의미한다. 전법륜인(轉法輪印)의 다른 이름으로 쓰이기도 한다.

'비타르카 무드라'는 "토론의 수인"으로 불교 가르침의 토론과 전달을 나타내는 제스처이다. 엄지와 집게손가락 끝을 맞대고 다른 손가락은 편 상태로, 아바야 무드라(시무외인) 및 바라다 무드라(여원인)와 유사하지만 엄지가 집게손가락에 닿는다는 점이 다르다. 대승 불교에서 다양한 변형을 보이며, 티베트 불교에서는 타라와 보살들의 신비로운 제스처로 사용된다. 비타르카 무드라는 '비아캬나 무드라'("설명의 수인") 또는 친 무드라라고도 불린다.

3. 8. 1. 9가지 아미타여래 인상 (구품인)

구품인(九品印)은 관무량수경에 설하는 구품왕생(九品往生) 사상에 기반하여 아미타여래의 인상(印相)을 9가지로 분류한 것이다. 구품왕생은 극락왕생의 방법에 신앙이 독실한 자부터 극악인까지 9가지 단계가 있다는 사상으로, "상품상생"(上品上生)에서 시작하여 "상품중생", "상품하생", "중품상생", "중품중생", "중품하생", "하품상생", "하품중생", "하품하생"으로 이어진다.

도쿄도 세타가야구의 구품불정진사(구품불)에는 9체의 아미타여래상이 안치되어 있으며, 각각 다른 9가지 인상을 나타내고 있다. 정진사의 구품불은 아미타여래의 인상 중 정인(定印)을 "상생인", 설법인(説法印)을 "중생인", 래영인(來迎印)을 "하생인"으로 하고, 엄지와 집게손가락(가운데손가락, 약손가락)을 맞댄 것을 각각 "상품", "중품", "하품"에 해당시킨다.

하지만 『관무량수경』에는 아미타여래의 인상에 대한 언급이 없다. 또한 정 유리사 (헤이안 시대 말기 창건)에 현존하는 구체아미타불은 중존이 래영인, 나머지 협시불 8체는 모두 정인이며, 9종류의 인상이 아니다. 이러한 점으로 보아 과거에는 인상을 다르게 하여 아미타상을 제작한다는 의식이 없었고, 인상의 형식 차이도 중시되지 않았다는 견해[25]가 있다. 에도 시대의 『불상도휘(仏像図彙)』가 구품인이 처음으로 도해된 것이라고 보는 견해도 있다.[26]

따라서 특히 에도 시대 이전에 만들어진 아미타상에 대해 인상만으로 구품왕생을 적용하는 것은, 그 불상이 나타내는 바를 잘못 이해할 위험이 있으므로 주의해야 한다.

3. 9. 기타 인상

항삼세인(降三世印)은 새끼손가락을 얽히게 하여 가슴 앞에서 교차시키는 인상이다. 분노인(忿怒印)(Karana Mudrā)은 중지와 약지, 엄지손가락으로 원을 만드는, 코르나와 비슷한 형태를 취하는 인상이다. ''카라나 무드라''는 악귀를 몰아내고 질병이나 부정적인 생각과 같은 장애물을 제거하는 무드라이다. 검지와 소지를 세우고 나머지 손가락을 접어 만든다. 서양의 "뿔의 손짓"과 거의 같지만, 카라나 무드라에서는 엄지가 가운데 손가락과 약지를 누르지 않는다는 차이점이 있다. 이 무드라는 ''타르자니 무드라''라고도 알려져 있다. 유희좌(遊戱座)(Lalitasana)는 한쪽 다리를 세우거나 반대쪽 다리에 올려놓고 의자에 앉는 자세이다. 보살이나 천(天)의 상에서 자주 볼 수 있다.

4. 밀교의 인상

일본 밀교의 여러 종파에서는 전승이나 의궤에 따라 각기 유파가 있으며, 사용하는 인상도 다양하다.[23] 기본형은 육종권(六種拳), 십이합장(十二合掌)과 관법에 사용하는 십팔계인(十八契印)이다.[23]

5. 다른 분야에서의 인상

5. 1. 인도 고전 무용

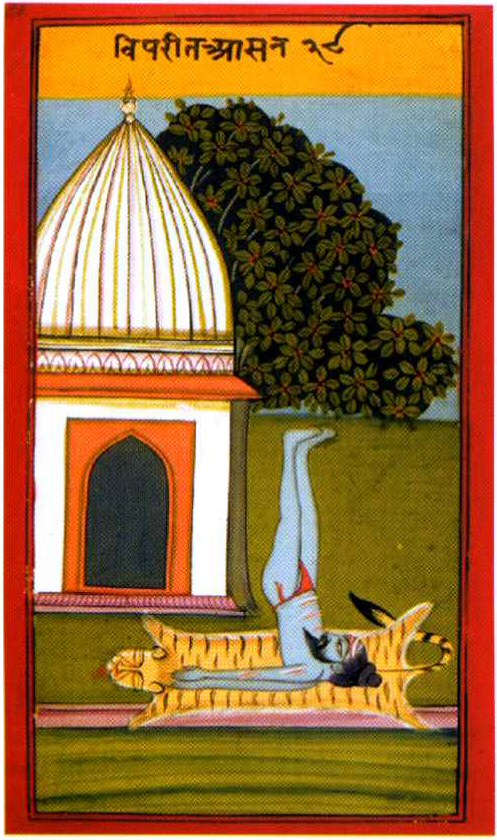

인도 고전 무용 및 크메르, 태국, 발리 등의 파생 무용에서는 "Hasta Mudra"라는 용어가 사용된다.[16] 각 무용마다 근본 무드라의 개수가 다르며, 다양한 방식으로 결합되어 사용된다. ''나트야 샤스트라''는 24개의 무드라를 설명하고, 난디케슈바라의 ''아비나야 다르파나''는 28개를 설명한다.[17] 바라타나티암에는 28개(또는 32개)의 근본 무드라가 있고, 카타칼리에는 24개, 오디시에는 20개가 있다. 이러한 근본 무드라는 한 손, 양손, 팔 움직임, 몸짓 및 얼굴 표정 등 다양한 방식으로 결합된다. 조합 수가 가장 많은 카타칼리에서는 어휘가 약 900개에 달한다. 삼유크타 무드라는 양손을 사용하고, 아삼유크타 무드라는 한 손을 사용한다.[18]5. 2. 요가

요가 인장의 고전적 자료는 ''게란다 삼히타''와 ''하타 요가 프라디피카''이다.[19] ''하타 요가 프라디피카''는 요가 수행에서 무드라의 중요성을 다음과 같이 언급한다. "그러므로 브라흐마의 문 입구[척추 기저부]에서 잠들어 있는

요가에는 수많은 손동작인 ''무드라''가 있다. 각각의 손동작은 손가락과 관련된 오원소 개념을 기반으로 한다.

요가 무드라는 신체의 다양한 부위와 절차를 포함하며, 프라나의 생명 에너지를 유지하는 데 사용된다.[19] 물라 반다, 마하무드라, 비파리타 카라니, 케차리 무드라, 바즈롤리 무드라 등이 이에 해당한다.[19]

5. 3. 무술

아시아 무술의 기원도 참조일부 아시아 무술 형태는 불교의 인상과 동일한 자세(일본어: ''인'')를 포함한다.[20] 천태종과 진언종은 17세기 이전에 설립된 많은 고류 ("오래된") 무술 ''류''(학교)에서 여전히 찾아볼 수 있는 밀교 불교에서 유래된 강력한 제스처를 따왔다. 예를 들어 "칼 손" 또는 ''수토'' 제스처는 깨달음의 검을 나타내는데, 일부 고류 형(kata)과 불교 조각상에 미묘하게 숨겨져 있다.[21]

참조

[1]

간행물

mudra (symbolic gestures)

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica

2010

[2]

웹사이트

Word mudrā on Monier-William Sanskrit-English on-line dictionary: "N. of partic. positions or intertwinings of the fingers (24 in number, commonly practised in religious worship, and supposed to possess an occult meaning and magical efficacy ''Daś'' (''Daśakumāra-carita''). ''Sarvad''. ''Kāraṇḍ''. RTL. 204; 406)"

https://web.archive.[...]

2012-05-13

[3]

서적

The Treasury of Knowledge (shes bya kun la khyab pa’i mdzod). Book Six, Part Four: Systems of Buddhist Tantra, The Indestructibe Way of Secret Mantra

Snow Lion Publications

2005

[4]

서적

A Sanskrit-English Dictionary

https://books.google[...]

Clarendon

[5]

서적

Princeton Dictionary of Buddhism.

Princeton University Press

2013

[6]

웹사이트

Abhaya Mudra Gesture of Dispelling Fear

https://www.renown-t[...]

2019-02-03

[7]

서적

Buddhist Goddesses of India

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

[8]

서적

Meeting the Buddhas: A Guide to Buddhas, Bodhisattvas, and Tantric Deities

https://books.google[...]

Windhorse Publications

1993

[9]

서적

1000 Buddhas of Genius

https://books.google[...]

Parkstone International

2014-11-24

[10]

웹사이트

explanation of Buddhist Mudras

http://www.buddhas-o[...]

[11]

웹사이트

JAANUS / mida-no-jouin 弥陀定印

http://www.aisf.or.j[...]

Japanese Architecture and Art Net Users System

2016-07-02

[12]

서적

The handbook of tibetan buddhist symbols

Serindia

2003

[13]

서적

Mudras of Yoga: 72 Hand Gestures for Healing and Spiritual Growth

https://books.google[...]

Singing Dragon

2013-10-21

[14]

서적

gesture of knowledge

2003

[15]

서적

The Story of Yoga: From Ancient India to the Modern West

Hurst Publishers

2020

[16]

웹사이트

Thai Classical Dance | Asian Traditional Theatre & Dance

https://disco.teak.f[...]

2017-10-02

[17]

서적

Dance dialects of India

https://archive.org/[...]

Motilal Banarsidass Publ.

1990

[18]

서적

1991

[19]

서적

Asana Pranayama Mudrā Bandha

Bihar Yoga Bharti

[20]

서적

2000

[21]

웹사이트

Mudra in the Martial Arts

http://www.furyu.com[...]

2003

[22]

서적

広辞苑

岩波書店

2008-01-11

[23]

서적

総合仏教大辞典

法蔵館

1988-01

[24]

웹사이트

臨済宗, 曹洞宗

[25]

웹사이트

WEB版新纂浄土宗大辞典「九品印」

http://jodoshuzensho[...]

浄土宗大辞典編纂委員会(編集)

2021-08-23

[26]

서적

佛教藝術65「定印阿弥陀如来像をめぐる諸問題」

毎日新聞社

1967-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com