전기수용

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전기수용은 동물이 주변 환경에서 발생하는 전기장을 감지하여 위치를 파악하는 감각이다. 1678년 스테파노 로렌치니가 상어의 로렌치니 앰풀라를 발견하면서 처음 연구되었고, 1950년 한스 리스만에 의해 아프리카 칼고기에서 전기 수용이 확인되었다. 전기수용은 수동적 전기 위치와 능동적 전기 위치로 나뉘며, 상어, 가오리, 일부 경골어류, 단공류, 돌고래 등 다양한 동물에서 나타난다. 이러한 동물들은 전기장을 감지하여 먹이를 찾거나 소통하는 데 활용하며, 진화적으로는 척추동물의 가장 최근 공통 조상에게서 유래된 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 어류학 - 회유

회유는 동물이 번식, 먹이 획득 등을 위해 특정 장소로 이동하는 현상이며, 어류는 산란, 색이, 월동 등 다양한 목적에 따라 분류되고, 고래, 참치 등 해양 생물은 먹이와 번식을 위해 먼 거리를 이동하며, 서식지 파괴와 기후 변화로 인해 보호 및 관리가 필요하다. - 어류학 - 난태생

난태생은 어미의 몸 안에서 알을 부화시켜 새끼를 낳는 생식 방식으로, 난황낭 난태생과 모체영양 난태생으로 구분되며 난생과 태생의 중간 단계로 여겨진다. - 지각 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 지각 - 비판적 사고

비판적 사고는 정보를 객관적으로 분석하고 평가하여 합리적인 결론을 도출하는 사고 과정이며, 문제 해결, 의사 결정, 메타인지 등을 포함하고 오류를 피하며 이해하려는 노력을 강조한다. - 생리학 - 항상성

항상성은 생명체가 생존을 위해 체온, 혈당, 혈액 pH, 수분 및 이온 균형 등 내부 환경의 안정성을 유지하려는 경향으로, 음성 피드백 시스템, 신경계, 내분비계 등을 통해 조절된다. - 생리학 - 스트레스 요인

스트레스 요인은 개인이 환경적 요구에 적절히 대응하지 못할 때 심리적, 신체적 반응을 일으키는 자극으로, 지속시간, 강도, 예측 가능성, 통제 가능성에 따라 영향이 달라지며, 인지된 스트레스 척도 등으로 측정 가능하다.

| 전기수용 |

|---|

2. 역사

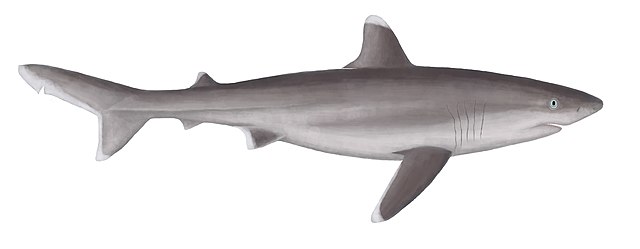

1678년, 이탈리아 의사 스테파노 로렌치니는 상어를 해부하는 동안 머리에서 특이한 기관을 발견하여 기록했다. 이 기관은 현재 로렌치니 앰풀라라고 불린다.[2] 이 기관의 전기 수용 기능은 1960년 R. W. 머레이에 의해 밝혀졌다.[3][4]

1921년, 독일 해부학자 빅토르 프란츠는 코끼리 물고기의 피부에서 결절 기관을 묘사했지만, 이 역시 전기 수용기로서의 기능은 알지 못했다.[5]

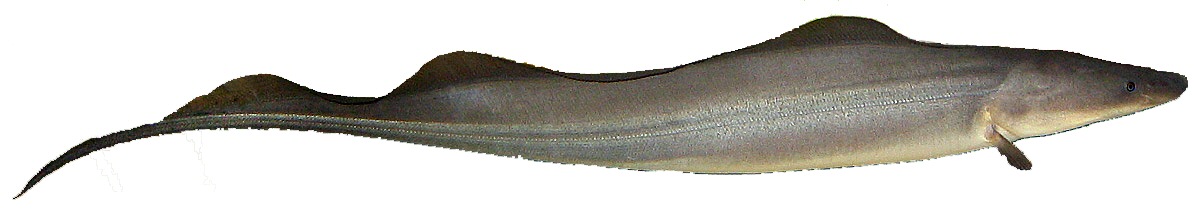

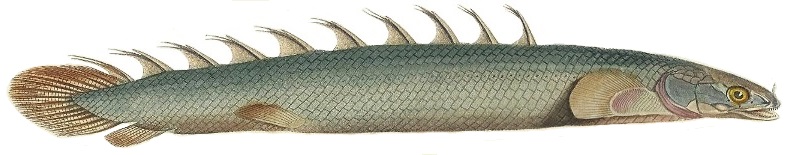

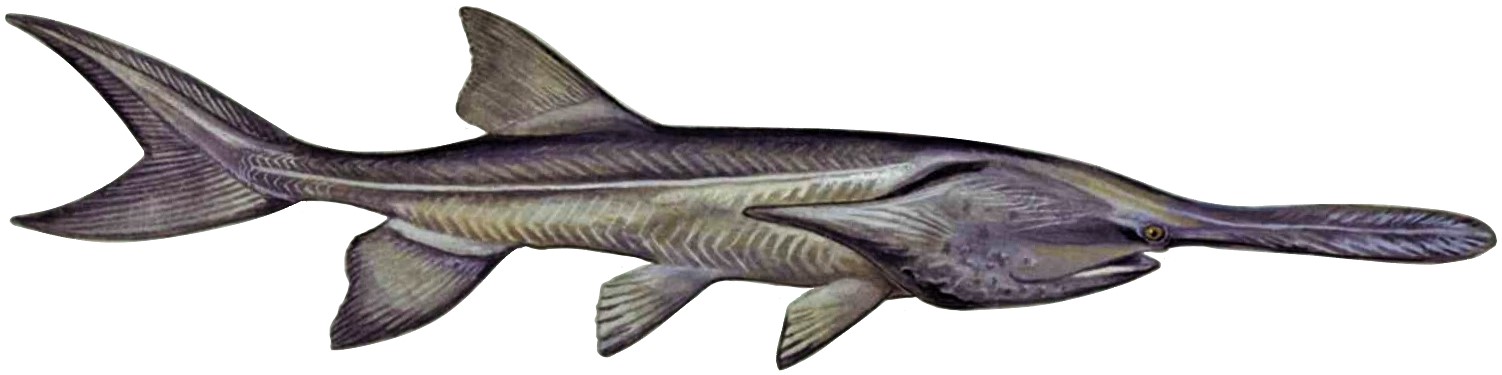

1949년, 우크라이나계 영국 동물학자 한스 리스만은 아프리카 칼고기 (''짐나르쿠스 닐로티쿠스'')가 장애물을 피해 앞뒤로 동일한 속도와 솜씨로 헤엄칠 수 있다는 것을 알아차렸다. 1950년에 그는 이 물고기가 가변적인 전기장을 생성하고 주변 전기장의 변화에 반응한다는 것을 입증하여 전기 수용의 존재를 과학적으로 확인했다.[6][7]

3. 전기 위치

전기수용 동물은 이 감각을 사용하여 주변 물체의 위치를 찾는다. 이는 동물이 시력에 의존할 수 없는 생태적 지위, 예를 들어 동굴 속이나 탁한 물 속, 또는 밤과 같은 환경에서 특히 중요하다. 전기 위치는 다른 동물이 만드는 전기장을 감지하는 수동적 방식과, 스스로 약한 전기장을 만들어 주변을 탐색하는 능동적 방식으로 나눌 수 있다.[8] 수동적 방식으로는 숨어있는 먹이의 근육 움직임에서 발생하는 미세한 전기장을 감지할 수 있으며, 능동적 방식으로는 스스로 전기장을 생성하여 주변에 있는 전기가 통하는 물체와 통하지 않는 물체를 구별할 수 있다.[8]

3. 1. 수동적 전기 위치

수동 전기수용은 동물이 다른 동물이 만들어내는 약한 생체전자기장을 감지하여 그 위치를 파악하는 방식이다. 이러한 전기장은 모든 동물의 신경 및 근육 활동으로 인해 발생한다. 물고기의 경우, 아가미 막에서 삼투압 조절과 관련된 이온 펌프 활동이 전기장을 생성하는 두 번째 원인이 된다. 이 전기장은 입과 아가미 틈이 열리고 닫힘에 따라 조절된다.[25][9]

수동 전기수용은 일반적으로 50 Hz 미만의 저주파 자극에 민감한 로렌치니 앰풀라와 같은 앰풀라 수용체를 사용한다. 이 수용체들은 감각 수용체에서 피부 표면으로 이어지는, 젤로 채워진 관 구조를 가지고 있다.[27][8]

3. 2. 능동적 전기 위치

능동적 전기 위치 감지는[10] 동물이 스스로 약한 전기장을 만들고(전기 발생), 주변 환경에 의해 이 전기장이 변형되는 것을 전기 수용체 기관으로 감지하여 주변을 파악하는 방식이다. 이러한 전기장은 변형된 근육 또는 신경으로 구성된 특수 전기 기관을 통해 생성된다.[11] 능동적 전기 감지를 사용하는 동물은 크게 두 그룹으로 나뉜다. 모르미리과처럼 작은 전기 펄스를 짧게 방출하는 '펄스형' 방식과, 김노투스과처럼 전기 기관에서 사인파에 가까운 파동을 지속적으로 방출하는 '파동형' 방식이 있다.[12]

김나르쿠스와 압테로노투스와 같은 이러한 물고기 중 다수는 몸을 꽤 꼿꼿하게 유지하며, 몸의 대부분의 길이를 뻗는 지느러미를 물결치며 앞뒤로 똑같이 헤엄친다. 뒤로 헤엄치는 것은 전기 감각 신호를 사용하여 먹이를 찾고 평가하는 데 도움이 될 수 있다. 1993년 Lannoo와 Lannoo의 실험 연구는 이러한 꼿꼿한 유영 방식이 능동적 전기 위치 감지에 유리하다는 Lissmann의 가설을 뒷받침한다. 예를 들어, ''압테로노투스''는 빛이 있든 없든 상관없이 전기 감각만을 이용하여 작은 물벼룩들 사이에서 더 큰 ''다프니아'' 물벼룩을 정확히 골라낼 수 있다.[7][13]

이 물고기들이 생성하는 전압은 보통 1V 미만으로 매우 약하다. 이 약한 전기장을 이용하여 물고기는 주변 물체의 전기 저항이나 커패시턴스 값의 차이를 감지하여 물체를 구별하고 식별할 수 있다. 능동적 전기 감지의 유효 범위는 보통 자신의 몸 길이 정도이며, 주변 물과 전기 임피던스가 비슷한 물체는 감지하기 어렵다.[10][11][12]

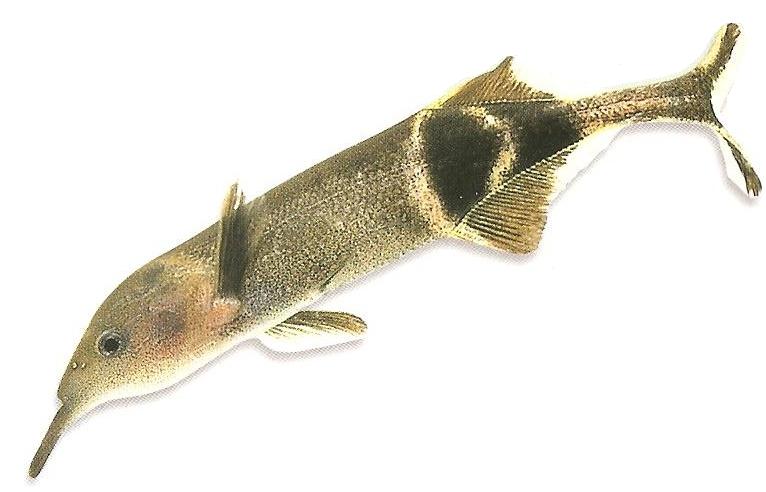

능동적 전기 위치 감지에는 주로 높은 주파수(20~20,000Hz)의 전기 자극에 민감한 '덩이줄기 전기 수용체'(tuberous electroreceptor)가 사용된다. 이 수용체는 느슨하게 연결된 상피 세포 마개를 통해 외부 환경과 감각 수용체 세포를 용량성으로 연결하는 구조를 가진다. 아프리카의 코끼리 물고기(모르미리과)는 Knollenorgan과 모르미로마스트(Mormyromast)라는 두 종류의 덩이줄기 전기 수용체를 피부에 가지고 있다.[14][15][16]

코끼리 물고기는 먹이를 찾기 위해 짧은 펄스를 방출한다. 커패시턴스를 가진 물체와 저항을 가진 물체는 전기장에 서로 다른 영향을 주기 때문에, 코끼리 물고기는 약 한 몸 길이 내에서 다양한 종류의 물체를 구별하여 찾을 수 있다. 저항성이 높은 물체는 전기 펄스의 진폭을 증가시키고, 커패시턴스가 있는 물체는 펄스의 파형을 왜곡시킨다.[1]

유령칼고기(Sternopygidae)와 전기뱀장어(Gymnotidae) 등이 속하는 김노투스목 물고기들은 모르미리과와 달리, 전기 기관에서 사인파에 가까운 파동을 지속적으로 방출한다. 이들이 만드는 전기장 역시 주변 물체의 커패시턴스와 저항 특성에 따라 왜곡되므로, 이를 감지하여 물체를 정확하게 구별할 수 있다.[1]

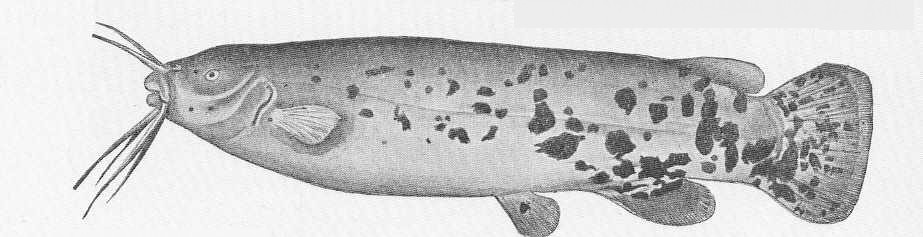

4. 전기 소통

약한 전기 물고기는 생성하는 전기 파형을 조절하여 소통할 수 있다. 이들은 이를 이용해 짝을 유인하고 영역을 과시한다.[18] 전기 메기는 종종 전기 방전을 사용하여 다른 종을 은신처에서 몰아내는 반면, 같은 종끼리는 입을 벌리고 위협하거나 때로는 물어뜯는 의례적인 싸움을 벌이지만, 이때 전기 기관 방전은 거의 사용하지 않는다.[19]

두 마리의 유리 칼고기(Sternopygidae)가 서로 가까워지면, 두 개체 모두 재밍 회피 반응을 통해 방전 주파수를 변경한다.[11]

둔한 칼고기인 ''Brachyhypopomus''의 전기 방전 패턴은 전기뱀장어(''Electrophorus'')의 저전압 전기 위치 파악 방전과 유사하다. 이는 강력하게 보호받는 전기뱀장어를 모방하는 베이츠 의태로 여겨진다.[20] ''Brachyhypopomus'' 수컷은 암컷을 유인하기 위해 지속적인 전기 "윙윙거림"을 만들어내는데, 이는 전체 에너지 예산의 11~22%를 소모한다. 반면 암컷의 전기 통신은 3%만 소모한다. 몸집이 큰 수컷은 더 큰 진폭의 신호를 생성하며, 암컷은 이러한 신호를 더 선호한다. 수컷의 에너지 비용은 일주기 리듬에 의해 조절되는데, 밤 시간대의 구애 및 산란 시기에 활동량이 많아지고 다른 시간에는 줄어든다.[21]

전기 위치를 파악하는 물고기를 잡아먹는 포식자는 먹이의 방전을 "도청"[22]하여 먹이를 감지할 수 있다. 전기 감지 능력이 있는 아프리카 날카로운 이빨 메기(''Clarias gariepinus'')는 약한 전기 물고기인 모르미리드(''Marcusenius macrolepidotus'')를 이런 방식으로 사냥할 수 있다.[23] 이러한 포식 압력은 먹이가 감지하기 더 어려운 복잡하거나 높은 주파수의 신호를 개발하도록 이끄는 진화적 군비 경쟁을 유발했다.[24]

일부 상어 배아와 새끼 상어는 포식자의 특징적인 전기 신호를 감지하면 움직임을 멈추는 "얼어붙는" 반응을 보인다.[25]

5. 진화 및 분류

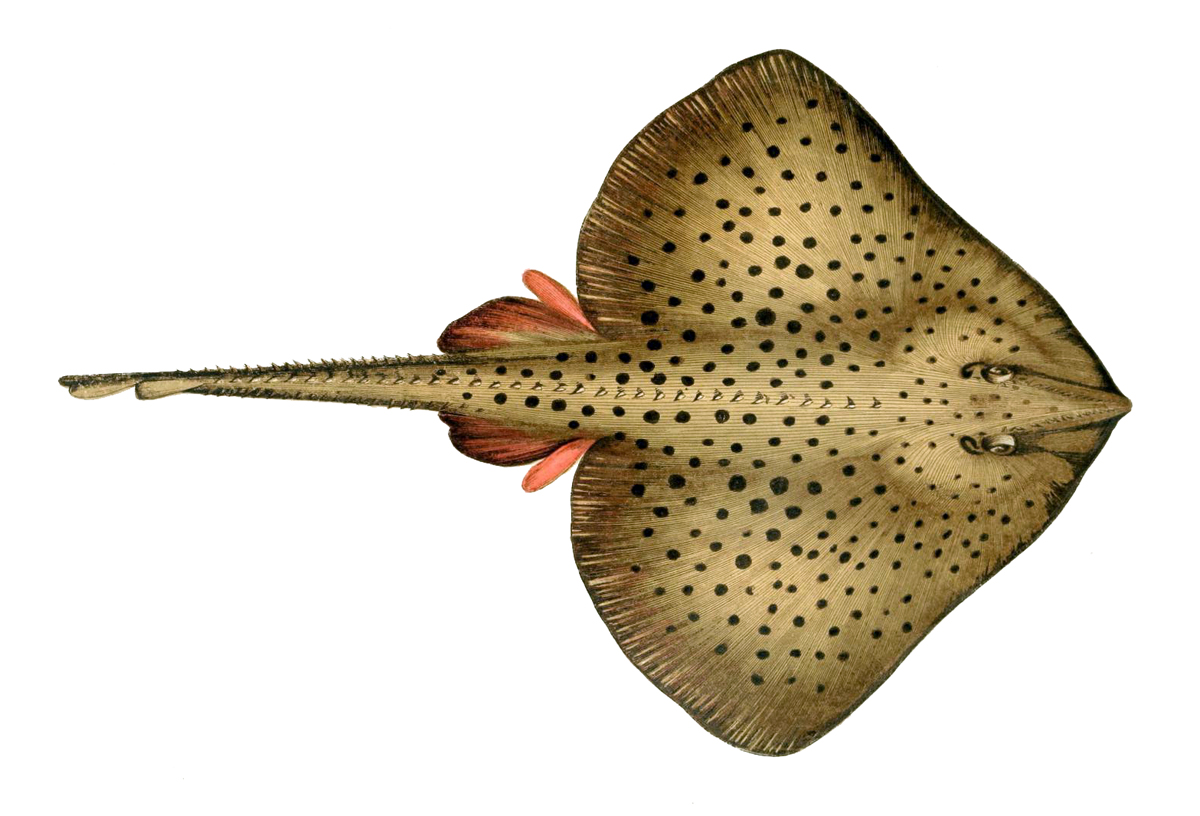

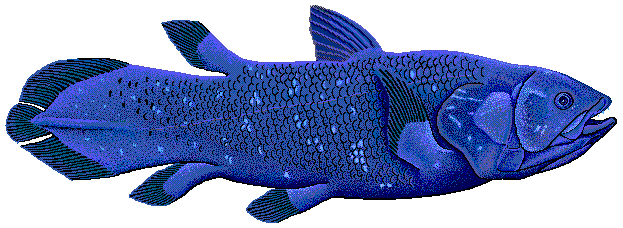

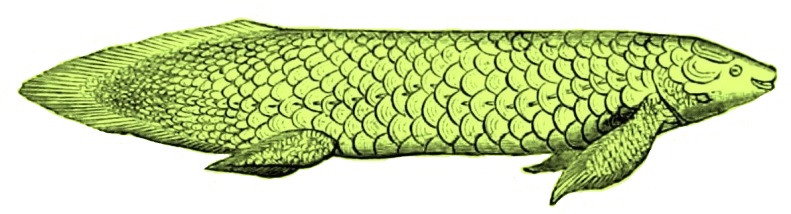

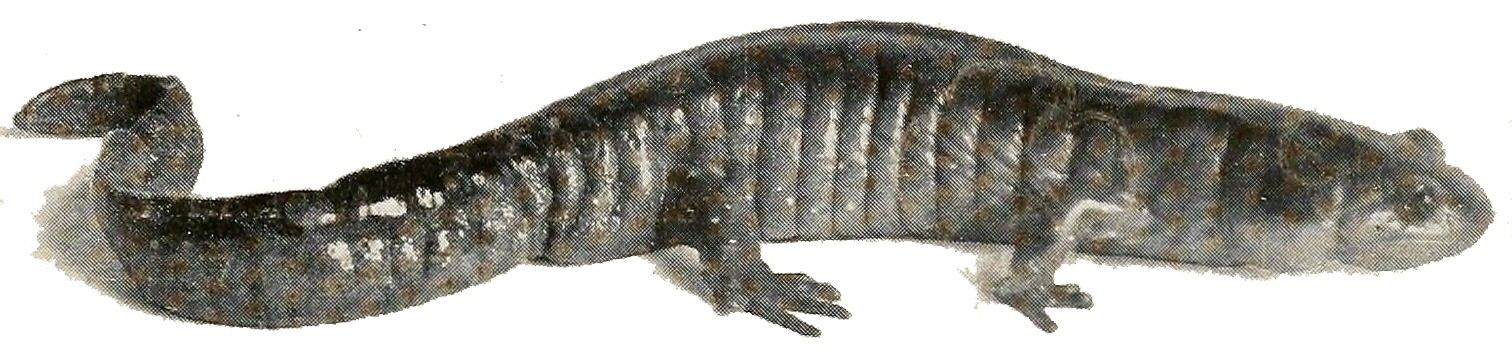

전기 수용은 척추동물에서 수동적인 원시형질이며, 이는 척추동물의 가장 최근 공통 조상에서 존재했음을 의미한다.[26] 원시적인 전기 수용 메커니즘은 로렌치니 팽대부라는 수용 기관을 사용하며, 이를 팽대부 전기 수용이라고 한다. 이 기관은 측선의 기계적 감각 기관에서 진화했으며, 연골어류(상어, 가오리, 키메라), 폐어, 다기어, 실러캔스, 철갑상어, 주걱철갑상어, 수생 도롱뇽 및 무족영원에서 발견된다. 로렌치니 팽대부는 경골어류와 사지동물의 진화 초기에 상실된 것으로 보이며, 이들 그룹에서 전기 수용이 나타나는 경우, 로렌치니 팽대부와 상동적이지 않은 다른 기관을 사용하여 이차적으로 획득된 것이다.[27][26]

전기 기관은 최소 8번 독립적으로 진화했으며, 이 중 2번은 연골어류(전기 가오리, 가오리)에서, 6번은 경골어류에서 나타났다.[28] 전기 수용 능력은 크게 수동적 전기 위치 파악과 능동적 전기 위치 파악으로 나뉜다. 수동적 전기 위치 파악은 외부의 전기장을 감지하는 능력으로, 머리를 움직여 전기 수용체를 조종하는 방식으로 이루어진다. 능동적 전기 위치 파악은 스스로 전기장을 만들고 그 왜곡을 감지하는 방식으로, 전기 물고기로 알려진 일부 경골어류(모르미로목, 김노투스목)에서 발견되며, 이들은 고유한 방전 파형을 가진다

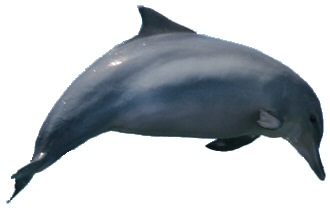

척추동물의 진화 과정에서 전기 수용 능력은 다양하게 나타나고 소실되거나 재획득되는 양상을 보인다. 칠성장어는 종말 싹 수용체라는 다른 형태의 전기 수용체를 가진다. 원시적인 로렌치니 팽대부는 턱 있는 물고기 단계에서 나타나 연골어류(상어, 가오리), 실러캔스, 폐어, 다기어, 철갑상어, 주걱철갑상어 등과 일부 양서류(수생 도롱뇽, 무족영원)에서 유지되었다. 대부분의 경골어류와 육상 사지동물에서는 이 능력이 소실되었다. 그러나 모르미로목, 김노투스목, 메기목 등의 일부 경골어류와 단공류(오리너구리, 바늘두더지), 기아나 돌고래 같은 포유류에서는 독립적으로 다른 기관(예: 단공류의 주둥이 선, 돌고래의 수염 구멍)을 통해 전기 수용 능력이 다시 진화했다.[26] 특히 모르미로목과 김노투스목은 능동적인 전기 위치 파악 능력을 발달시켰고, 전기뱀장어, 전기메기, 전기 가오리, 별보름 물고기 등은 강력한 전기 충격을 발생시키는 전기 기관을 진화시켰다.[26][28]

5. 1. 연골 어류

상어와 가오리(판새류)는 공격의 마지막 단계에서 로렌치니 암풀라를 사용하여 전기 감각을 사용한다. 이는 먹이의 전기장과 유사한 전기장에 의해 유발되는 강력한 먹이 반응으로 입증될 수 있다. 상어는 알려진 동물 중 가장 전기 감각이 뛰어나며, 5 nV/cm라는 매우 낮은 직류 전계에도 반응할 수 있다.[30][31][32][33]5. 2. 경골 어류

경골어류 중에서는 남아메리카의 칼고기목과 아프리카의 골설어목 두 그룹이 약한 전기를 띠며 능동적인 전기 감각을 가진다. 이 능력은 흐린 물속에서도 항해하고 먹이를 찾는 데 도움을 준다.[38] 칼고기목에는 저전압의 전기를 이용한 위치 탐지 능력 외에도, 먹이를 기절시키기 위해 고전압의 전기 충격을 만들어 낼 수 있는 전기뱀장어가 속한다. 이러한 강력한 전기 발생은 근육이 변형되어 만들어진 큰 전기 기관을 통해 이루어진다. 전기 기관은 각각 작은 전압을 생성하는 전기 세포들이 여러 겹 쌓여 있는 구조로, 이 세포들이 직렬로 연결되어 전압이 합쳐지면서 강력한 전기 방출이 가능해진다.[34][35]5. 3. 단공류

단공류는 반수생 오리너구리와 육상 바늘두더지를 포함하며, 전기 수용 능력을 진화시킨 몇 안 되는 포유류 그룹 중 하나이다. 물고기와 양서류의 전기 수용체가 기계 감각 측선 기관에서 진화한 것과 달리, 단공류의 전기 수용체는 삼차 신경에 의해 지배되는 피부샘을 기반으로 한다. 단공류의 전기 수용체는 콧구멍의 점액선에 위치한 자유 신경 종말로 구성되어 있다.[36][37]

단공류 중에서 오리너구리(''Ornithorhynchus anatinus'')는 가장 예민한 전기 감각을 가지고 있다.[36][37] 오리너구리는 부리를 따라 앞뒤로 배열된 약 40,000개의 전기 수용체를 사용하여 먹이의 위치를 파악한다.[38] 이 배열은 방향성이 매우 뛰어나 옆과 아래쪽에서 가장 민감하다. 오리너구리는 안구 운동이라고 불리는 짧고 빠른 머리 움직임을 통해 먹이의 위치를 정확하게 파악한다. 또한 전기 신호의 도착 시간과 물의 압력 변화 사이의 지연을 이용하여, 압력 센서와 함께 전기 수용 능력을 사용해 먹이까지의 거리를 결정하는 것으로 보인다.[37]

바늘두더지 4종의 전기 수용 능력은 오리너구리에 비해 훨씬 단순하다. 긴코바늘두더지(속 ''Zaglossus'')는 약 2,000개의 수용체를 가지고 있으며, 짧은코바늘두더지(''Tachyglossus aculeatus'')는 콧구멍 끝 근처에 약 400개의 수용체만을 가지고 있다.[38] 이러한 차이는 각 종의 서식지와 먹이 섭취 방법과 관련이 있을 수 있다. 예를 들어, 서부 긴코바늘두더지는 열대 우림의 습한 낙엽 부스러기 속에서 지렁이를 먹는데, 이 환경은 전기 신호를 잘 전달한다. 반면, 짧은코바늘두더지는 주로 건조한 지역의 둥지에서 사는 흰개미와 개미를 먹는다. 이들의 둥지 내부 역시 전기 수용이 작동할 만큼 충분히 습할 것으로 추정된다.[39] 실험을 통해 바늘두더지가 물이나 습한 토양의 약한 전기장에 반응하도록 훈련될 수 있음이 밝혀졌다. 바늘두더지의 전기 감각은 오리너구리와 유사한 조상으로부터 진화적으로 남은 흔적일 수 있다는 가설이 제기되었다.[37]

5. 4. 돌고래

돌고래는 물고기, 양서류, 단공류와는 다른 구조에서 전기 수용 능력을 진화시켰다. 수염이 없는 주둥이를 가진 기아나돌고래( Sotalia guianensislat )의 진동모는 원래 포유류의 수염과 관련이 있었지만, 4.8 μV/cm까지의 낮은 전기를 감지할 수 있어 작은 물고기를 감지하기에 충분하다. 이는 오리너구리의 전기 수용기 감도와 유사하다.5. 5. 꿀벌

최근까지 전기 수용은 척추동물에서만 알려져 있었다. 최근 연구에 따르면 꿀벌은 꽃에 있는 정전기의 존재와 패턴을 감지할 수 있다.[41]참조

[1]

논문

Active electrolocation of objects in weakly electric fish

1999-05-15

[2]

서적

Osservazioni intorno alle torpedini

Per l'Onofri

1678

[3]

논문

Electrical sensitivity of the ampullae of Lorenzini

1960-09-01

[4]

논문

The response of the ampullae of Lorenzini of elasmobranchs to electrical stimulation

1962-03-01

[5]

논문

Zur mikroscopischen Anatomie der Mormyriden

[6]

논문

A new sense for muddy water

[7]

간행물

Hans Lissmann (zoologist)

https://www.nature.c[...]

[8]

논문

Electroreception, electrogenesis and electric signal evolution

2019-02-05

[9]

논문

Suppression of Common Mode Signals Within the Electrosensory System of the Little Skate Raja erinacea

http://jeb.biologist[...]

[10]

서적

The Physiology of Fishes

CRC Press

[11]

논문

The jamming avoidance response of high frequency electric fish

[12]

논문

Modeling the Electric Field of Weakly Electric Fish

[13]

논문

Why do electric fishes swim backwards? An hypothesis based on gymnotiform foraging behavior interpreted through sensory constraints

[14]

논문

Electroreceptors in Mormyrids

[15]

논문

The Schnauzenorgan-response of Gnathonemus petersii

http://www.frontiers[...]

[16]

논문

Electric imaging through active electrolocation: implication for the analysis of complex scenes

https://www.research[...]

2008-05-20

[17]

논문

Scene analysis in the natural environment

[18]

논문

Design features for electric communication

[19]

논문

Social Behavior of the African Electric Catfish, Malapterurus electricus, during Intra- and Interspecific Encounters

Wiley

2010-04-26

[20]

논문

Predation enhances complexity in the evolution of electric fish signals

[21]

논문

Sex differences in energetic costs explain sexual dimorphism in the circadian rhythm modulation of the electrocommunication signal of the gymnotiform fish Brachyhypopomus pinnicaudatus

2008-03-15

[22]

논문

Sensory-based niche partitioning in a multiple predator–multiple prey community

2015-06-07

[23]

논문

Pack-hunting in two species of catfish, Clavias gariepinus and C. ngamensis, in the Okavango Delta, Botswana

https://onlinelibrar[...]

1993

[24]

논문

The evolutionary origins of electric signal complexity

[25]

논문

The functional roles of passive electroreception in non-electric fishes

[26]

논문

The phylogenetic distribution of electroreception: Evidence for convergent evolution of a primitive vertebrate sense modality

https://deepblue.lib[...]

1983

[27]

논문

Electroreception in early vertebrates: survey, evidence and new information

2018-02-11

[28]

서적

The Histology of Fishes

CRC Press

2019

[29]

서적

Encyclopedia of Fish Physiology

https://www.scienced[...]

Elsevier

[30]

논문

The Shark's Electric Sense

http://faculty.benni[...]

2013-12-02

[31]

논문

Comparable Ages for the Independent Origins of Electrogenesis in African and South American Weakly Electric Fishes

2012-05-14

[32]

논문

Phylogenetic and ecological factors influencing the number and distribution of electroreceptors in elasmobranchs

2012-02-07

[33]

논문

Multisensory Integration and Behavioral Plasticity in Sharks from Different Ecological Niches

2014-04-02

[34]

논문

Electric Eels Concentrate Their Electric Field to Induce Involuntary Fatigue in Struggling Prey

2015-10-01

[35]

FishBase

[36]

논문

Electroreception and electrolocation in platypus

[37]

논문

Electroreception in Monotremes

http://jeb.biologist[...]

[38]

웹사이트

Electroreception in fish, amphibians and monotremes

http://www.mapoflife[...]

Map of Life

2013-06-12

[39]

논문

Sensory receptors in monotremes

[40]

논문

Electroreception in the Guiana dolphin (''Sotalia guianensis'')

[41]

논문

Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees

[42]

서적

Electroreception

Springer

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com