철갑기병

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

철갑기병은 기수와 말을 갑옷으로 완전 무장시킨 기병을 의미하며, 어원은 그리스어에서 유래되었다. 파르티아, 페르시아 등 근동 지역에서 기원하여 중앙아시아와 동아시아, 로마 제국 등지로 확산되었다. 철갑기병은 비늘 갑옷, 창, 검 등을 사용했으며, 전술적으로는 강력한 공격 부대로서 보병, 궁병의 지원을 받아 충격 부대 역할을 수행했다. 로마 시대에는 카타프락토이가 용병으로 활용되었고, 동로마 제국에서도 중세 시대까지 유지되었다. 클리바나리는 철갑기병보다 더 중무장한 형태를 지칭하며, 10세기 동로마 제국에서 부활하여 활약하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동로마 제국의 부대 및 편성 - 군단병

군단병은 로마 군단의 핵심 보병으로서, 군제 개혁을 통해 전문화 및 상비군화되었고, 황제 숭배를 통해 강화되었으나, 점차 쇠퇴하며 군사적 역할뿐 아니라 치안 유지, 행정, 건설 등 다양한 분야에서 활약하며 로마 제국에 기여했다. - 동로마 제국의 부대 및 편성 - 바랑기아 친위대

바랑기아 친위대는 10세기 후반 바실리오스 2세가 창설한 동로마 제국의 정예 용병 부대로, 키예프 루스 지원군을 모체로 스칸디나비아인과 앵글로색슨족으로 구성되어 황제 경호와 주요 전투에 투입되어 제국 멸망까지 활약했다. - 20세기 이전의 병과 - 펠타스트

펠타스트는 고대 그리스에서 펠테라는 초승달 방패를 들고 투창을 주 무기로 사용하며 기동성이 뛰어났던 경무장 보병으로, 트라키아에서 기원하여 그리스 전쟁에서 중요한 역할을 수행했고, 알렉산드로스 대왕 시대에는 마케도니아 군대의 핵심 구성원으로 활약했다. - 20세기 이전의 병과 - 사무라이

사무라이는 12세기부터 19세기까지 일본의 무사 계급을 일컫는 말로, 본래 귀족을 섬기는 사람을 뜻하는 '사부라이'에서 유래하여 쇼군을 섬기는 무사를 가리키는 용어로 변화했으며, 무사도를 따르며 일본 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 기병 - 에퀴테스

에퀴테스는 고대 로마의 기병 계급으로, 왕정 시대에 창설되어 공화정 시대를 거치며 정치적 영향력을 행사하고 경제 활동에도 참여했으나, 제정 시대 아우구스투스 황제의 개혁 이후 군인 기사 계급의 부상으로 쇠퇴하고 소멸하였다. - 기병 - 중기병

중기병은 고대부터 근세까지 전 세계에서 활약한 중장갑 기병으로, 시대와 지역에 따라 다양한 형태로 발전하며 창, 검, 활 등의 무기를 사용했으나, 화기의 발달로 쇠퇴하여 현대에는 기갑부대가 그 역할을 계승하고 일부 의장대에서 명맥을 유지하고 있다.

| 철갑기병 | |

|---|---|

| 어원 | |

| 그리스어 | 완전무장한 |

| 그리스어 (원어) | κατάφρακτος/κατάφρακτοι (카타프락토스/카타프락토이) |

| 역사 | |

| 사용 시기 | 253년 ~ 268년경 |

2. 어원

카타프락토스(Κατάφρακτος)는 그리스어 어근 κατάgrc(전치사)와 φρακτόςgrc("덮인, 보호된")으로 구성되어 있으며, "완전 무장한" 또는 "사방이 막힌"이라는 의미로 해석된다.[3] 이 용어는 라틴어에서 처음 나타났으며, 루키우스 코르넬리우스 시센나의 저작에서 "loricatos, quos cataphractos vocantla"로 등장하는데, 이는 "무장한 자들, 그들이 카타프락토스라고 부르는 자들"을 의미한다.[3]

후기 로마 시대에는 이 용어에 대한 혼란이 있었던 것으로 보이며, 전통적으로 로마 공화정 시대에 Equitesla라고 불리던 어떤 종류의 무장 기병이 나중에는 "카타프락토스"로만 지칭되었다. 4세기에 저술한 베게티우스는 어떤 종류의 갑옷도 "카타프락토스"라고 묘사했는데, 이는 당시에는 로리카 세그멘타타la 또는 로리카 하마타la였을 것이다. 4세기의 로마 군인이자 역사가인 아미아누스 마르켈리누스는 "cataphracti equites (quos clibanarios dictitant)la"를 언급했는데, 이는 "카타프락토스 기병, 그들이 흔히 클리바나리라고 부르는 기병"을 의미한다(클리바나리가 고전 라틴어에서는 사용되지 않는 외래어임을 시사).[4]

''클리바나리''는 "갑옷을 입은 기병"을 뜻하는 라틴어로, 그리스어 κλιβανοφόροι|클리바노포로이|klibanophoroigrc에서 파생된 단어이며, 이는 "야영 가마솥 운반자"를 의미하며, 그리스어 단어 κλίβανοςgrc에서 유래되었는데, 이는 "야영 가마솥" 또는 "금속 용광로"를 의미한다.[4] 이 단어는 또한 중세 페르시아어의 전사 단어인 grivpanpal과도 잠정적으로 관련이 있다. 그러나 고대에는 그리스어 자료보다 라틴어 자료에서 더 자주 등장한다. 그리스어 용어의 이중 기원이 제안되었는데, 무거운 갑옷을 입은 카타프락토스가 마치 오븐 속처럼 매우 빨리 뜨거워진다는 점을 빗대어 유머러스하게 표현한 것이거나, 또는 고대 페르시아어 단어 ''*griwbanar'' (또는 ''*grivpanvar'')에서 파생된 것으로, 이는 이란어파의 어근 ''griva-pana-bara''로 구성되어 있으며, "목 가리개를 착용한 자"로 번역된다.[4]

로마의 연대기 작가이자 역사가인 아리아누스, 아일리안 및 아스클레피오도토스는 자신의 군사 논문에서 말과 기병 모두 부분 또는 전체 갑옷을 갖춘 모든 유형의 기병을 묘사하기 위해 "카타프락토스"라는 용어를 사용했다. 비잔틴 역사가 레오 디아코누스는 그들을 πανσιδήρους ἱππότας|판시데루스 이포타스|pansidearoos ippotasgrc라고 부르는데, 이는 "완전한 철갑 기사"로 번역될 것이다.[5]

후기 고대 시대에 카타프락토스가 정확히 무엇이었는지, 그리고 클리바나리la와 구별되는지 여부에 대해 의문이 있다. 일부 역사가들은 카타프락토스와 클리바나리la가 지리적 위치와 지역 언어 선호도의 차이로 인해 다르게 지정된 동일한 유형의 기병이라고 이론화한다. 서로마 제국의 지휘 하에 있던 카타프락토스 기병은 라틴어가 공식 언어였으며, 항상 원래 그리스어 이름의 라틴화된 변형인 cataphractariila를 사용했다. 동로마 제국에 주둔한 카타프락토스 기병에게는 고유한 용어가 부여되지 않았으며, 비잔틴의 강한 그리스어 영향(특히 7세기 이후 라틴어가 공식 언어가 되면서)으로 인해 라틴어 변형과 그리스어 혁신 클리바나리la가 모두 역사적 자료에서 사용되었다.

3. 역사

3. 1. 기원

일반적으로 기병을 전쟁 수단으로 삼는 것은 고대 근동의 중앙아시아 대초원에 살던 고대 인도유럽인들의 전통에 기인하며, 이들은 최초로 말의 가축화를 하고 전차의 개발을 개척한 민족 중 하나였다.[6] 이 유목 부족과 방랑 목축민들은 (청동기 시대)부터 이란 민족으로, 기원전 1000년경부터 기원전 800년경까지 중앙아시아의 대초원에서 이란 고원과 대이란으로 이주했다. 이들 부족 중 미탄니와 카시트는 고고학적 증거에 의해 확인되었다. 증거는 부족하지만, 그들은 전차 사용에 대한 광범위한 고고학적 기록과 전차마 훈련에 대한 여러 논문을 통해 알 수 있듯이 특정한 목적을 위해 말을 기르고 사육한 것으로 여겨진다.[7] 고대 근동에서 카타프락토스 기병의 발달을 위한 전제 조건은, 진보된 철금속 기술과 말 사육을 위한 적절한 목초지 외에도, 말 품종 개량과 축산의 발달이었다. 카타프락토스 기병은 엄청나게 강하고 지구력이 뛰어난 말이 필요했고, 근육의 강인함과 튼튼함을 위해 말을 선택적으로 품종 개량하지 않고서는 전투의 압박 속에서 갑옷과 기수를 감당할 수 없었을 것이다.[8] 일반적으로 근동이 이것이 처음 발생한 중심지로 여겨진다.

앞서 언급된 초기 인도-이란 왕국과 국가들은 북동 이란 부족과 메디아인의 조상들이었는데, 이들은 기원전 625년에 메디아 제국을 건국했다. 기원전 7세기경, 말을 사육했다는 최초의 기록을 남긴 것은 메디아 제국으로, 니세아 말이라고 알려진 특정 말 품종을 처음으로 보급했는데, 이 품종은 중기병으로 사용하기 위해 자그로스 산맥에서 유래했다.[9] 니세아 말은 고대 세계, 특히 고대 페르시아에서 귀족들의 탈것으로 명성을 얻었다. "니세아 군마"라고 불리기도 하는 이 군마는[10] 고대 그리스인들에게 매우 인기가 있었고, 많은 현대 말 품종에 영향을 미친 것으로 여겨진다. 전쟁에서 기병의 공격성이 증가함에 따라 기수와 말의 보호가 가장 중요해졌다. 이것은 기병을 군대의 기본 무기로 삼았던 이란의 군사사의 고대 페르시아인, 즉 메디아인과 그 뒤를 이은 페르시아 제국 왕조와 같은 민족에게 특히 해당되었다. 고대 이란 민족에게 말은 활 다음으로 역사적으로 말의 가축화와 진화에 깊이 연관되어, 전쟁의 가장 선호되고 숙련된 수단으로서 숭배와 중요성을 받았다.

이러한 초기 기마 전통은 지배 계급의 귀족들과 강하게 연관되어 있었는데(귀족 출신 또는 계급 출신만이 기병 전사가 될 수 있었음), 기원전 600년경부터 메디아 제국이 중앙아시아 전역으로 확장되면서 유라시아 대초원과 이란 고원으로 퍼져나갔으며, 이는 마사게타이, 스키타이인, 사카, 다하와 같은 초기 북동 이란 민족 집단의 고향이었다.[9] 기원전 550년 메디아 제국이 멸망한 후, 이를 계승한 페르시아 제국은 이미 오랫동안 지속되어 온 이러한 군사 전술과 말 사육 전통을 채택하여 그리스 도시 국가, 바빌로니아인, 고대 아시리아인, 스키타이인, 아라비아 북부 부족과의 수세기에 걸친 경험과 숙련도를 전쟁뿐만 아니라 일상생활에서 기병이 수행하는 중요한 역할에 주입하여 전투에서 거의 전적으로 갑옷을 입은 말에 의존하는 군대를 형성했다.

3. 2. 중앙아시아와 근동으로의 확산

중장 기병의 발전은 이란 고원뿐만 아니라 중앙아시아 여러 지역(특히 실크로드에 거주하는 민족들 사이)과 대이란에서 동시에 이루어졌다. 아시리아 제국과 호라즘 지역 또한 기원전 1천년 동안 카타프락토스 형태의 기병 발전에 중요한 역할을 했다. 기원전 13세기에 살만에세르 1세가 세운 고대 아시리아 도시 님루드의 고대 유적에서 발견된 부조는 금속 비늘로 구성된 판갑을 착용한 기병을 묘사하는데, 이는 아시리아가 유목민 적들의 무방비 기마 궁수에 비해 전술적 우위를 확보하기 위해 사용된 것으로 추정된다.[11] 티글라트-필레세르 3세(기원전 745–727년) 시대는 신아시리아 제국이 군사적으로 정점에 달한 시기로, 아시리아 왕국이 카타프락토스 형태의 기병 연대를 최초로 구성한 시기인 것으로 여겨진다. 이들은 창만으로도 효과적인 기병이었지만, 센나케리브(기원전 705–681년) 치하에서 활을 갖추게 되면서 원거리 및 근접 전투 모두에서 능력을 발휘하게 되었고, 이는 기원전 1세기에 파르티아 제국에 의해 개발된 이중 목적의 카타프락토스 궁수와 유사한 발전이었다.[11]

기원전 6세기까지 이란 민족이 거주하는 호라즘 지역과 아랄 해 유역, 예를 들어 마사게타이, 다헤 및 사카 사이에서도 유사한 실험이 진행되었다. 이 원형 카타프락토스의 공격 무기는 아시리아의 무기와 동일했지만, 기수뿐만 아니라 말의 머리와 옆구리도 갑옷으로 보호받았다는 점에서 차이가 있었다. 이러한 발전이 아시리아의 영향을 받았는지, 아케메네스 제국의 영향을 받았는지, 또는 고대 근동에서 이루어진 중장 기병의 발전과 완전히 무관하게 자발적으로 발생했는지는 이 유목 기병들이 남긴 고고학적 기록만으로는 알 수 없다.[12][13]

서유라시아에서 이러한 초기 형태의 중기병의 추가적인 진화는 완전히 명확하지 않다. 대형 말을 탄 중갑 기병은 기원전 4세기의 북부 흑해 지역의 프레스코화에 나타나는데, 이는 특히 경장 기병을 사용하던 스키타이가 사르마티아인에게 대체된 시기였다.[14] 기원전 3세기까지 경기병 부대는 대부분의 동방 군대에서 사용되었지만, 여전히 "동서양에서 아시리아와 호라즘의 갑옷 기병 실험을 모방하려는 시도는 비교적 소수였다."[15]

3. 3. 헬레니즘 시대와 로마의 수용

고대 그리스인들은 기원전 5세기의 그리스-페르시아 전쟁 동안 아케메네스 왕조와 처음으로 철갑 기병과 마주쳤다. 이오니아 반란은 소아시아에서 페르시아 지배에 대한 봉기로, 이는 제1차 페르시아의 그리스 침공의 서곡이 되었으며, 서방 세계가 철갑 기병, 그리고 넓은 의미에서 중기병을 처음으로 만난 사건일 가능성이 매우 높다. 철갑 기병은 셀레우코스 제국에 의해 널리 채택되었는데, 셀레우코스 제국은 기원전 323년 알렉산드로스 대왕의 사후, 정복한 페르시아와 소아시아를 지배한 알렉산드로스 왕국의 헬레니즘 계승국이었다. 파르티아인들은 기원전 147년에 마지막 셀레우코스 동방 왕국으로부터 그들의 고향인 페르시아에 대한 지배권을 빼앗았는데, 그들은 전투에서 철갑 기병뿐만 아니라 기마 궁병에게도 의존하는 것으로 유명했다.

셀레우코스 왕조 외에도 페르가몬 왕국도 일부 철갑 기병을 채택했을 가능성이 있다. 페르가몬 부조는 셀레우코스 철갑 기병과 유사하게 무장하고 장비를 갖춘 기병을 보여주어 채택을 나타낸다. 그러나 이들은 아마도 셀레우코스 왕조로부터 얻은 전리품으로 장비를 갖추었을 것이며,[16] 이는 제한된 수의 병력을 시사한다.

로마인들은 헬레니즘 문명의 동방에서 빈번한 전쟁을 치르면서 철갑 기병을 알게 되었다. 철갑 기병은 로마 군사 전술에 대해 카르해 전투에서 더 성공적이었고, 기원전 69년 티그라네스 2세가 루쿨루스와 티그라노케르타 전투에서 전투를 벌였을 때는 덜 성공적이었다.[17][18] 기원전 38년, 로마 장군 푸블리우스 벤티디우스 바수스는 장거리 무기가 매우 효과적인 투석기를 광범위하게 사용하여 언덕을 공격하는 파르티아 장갑 기병을 격파했다.[19]

아우구스투스 시대에 그리스 지리학자 스트라본은 말 갑옷을 갖춘 철갑 기병을 아르메니아, 캅카스 알바니아, 이란 군사사의 전형적인 군대로 여겼지만, 플루타르코스에 따르면 그들은 규율 잡힌 보병뿐만 아니라 더 기동성 있는 경기병에 대한 전술적 능력이 부족하여 헬레니즘 세계에서 여전히 낮은 평가를 받았다.[18] 그러나 동방 국경에서 철갑 기병에 지속적으로 노출된 기간과 다뉴브강 국경에서 사르마티아의 창기병의 군사적 압력이 증가하면서 점진적으로 철갑 기병이 로마군에 통합되었다.[20][21] 따라서 갑옷을 입은 기병이 기원전 2세기부터 로마군에 배치되었지만(폴리비오스, VI, 25, 3),[22] 로마 제국이 철갑 기병('equites cataphractarii')을 처음으로 기록하고 사용한 것은 2세기, 황제 하드리아누스 (117–138 AD) 시대에 이르러서였으며, 그는 최초의 정규 보조 기병 부대인 'ala I Gallorum et Pannoniorum catafractata'를 만들었다.[23] 이 과정의 핵심 설계자는 분명히 로마 황제 갈리에누스였으며, 그는 북부 및 동부 국경의 다중 위협에 대응하여 고도로 기동력 있는 부대를 만들었다.[24] 그러나 기원후 272년에도 아우렐리아누스의 군대는 경기병으로만 구성되어 이마에 전투에서 제노비아를 격파했는데, 이는 전장에서 기동성의 지속적인 중요성을 입증했다.[25]

로마인들은 기원전 53년, 마르쿠스 리키니우스 크라수스 (율리우스 카이사르의 측근)와 그의 35,000명의 군단병이 카르해에서 패배하면서 파르티아를 상대로 길고 결정적이지 않은 동방 원정을 시작했다. 로마에게 처음에는 예상치 못한 굴욕적인 패배였지만, 그 후 2세기에 걸쳐 킬리키아 관문 전투, 긴다루스 산 전투, 안토니우스의 파르티아 원정과 같은 수많은 주목할 만한 교전이 이어졌고, 마지막으로 기원후 217년의 피비린내 나는 니시비스 전투에서 정점을 찍었는데, 이 전투는 파르티아의 약간의 승리로 끝났으며, 마크리누스 황제는 파르티아와의 평화를 인정해야 했다.[17][18] 철갑 기병에 대한 이러한 지속적인 노출의 결과로, 4세기에는 로마 제국이 용병 철갑 기병의 많은 벡실라티오 (노티티아 디그니타툼 참조)를 채택했는데, 예를 들어 사르마티아 보조병이 있다.[20][21] 로마인들은 소아시아에서 브리튼에 이르기까지 제국 전역에 철갑 기병의 토착 및 용병 부대를 배치했으며, 2세기에는 마르쿠스 아우렐리우스 황제에 의해 5,500명의 사르마티아인 (철갑 기병, 보병 및 비전투원 포함)이 배치되었다 (브리튼에서의 로마 지배의 종말 참조).[26]

3. 4. 동아시아

비늘 갑옷으로 덮인 말은 기원전 7세기에서 10세기 사이에 제작된 중국의 고대 시집인 ''시경''에 언급되어 있는데, 이 갑옷은 말 전체를 덮지 않았고 전통적으로 생각하는 것처럼 금속이 아닌 가죽으로 만들어졌을 가능성이 높다.[37][38][39][40][41] 금속으로 만든 말의 전신 갑옷은 삼국 시대 초기에 중국에서 사용되었을 수 있지만, 대부분의 기병 부대가 기동성을 필요로 했기 때문에 널리 채택되지는 않았다. 그러나 4세기 초에 이르러서야 내몽골과 랴오닝의 선비 부족 사이에서 철갑 기병이 널리 사용되기 시작했고, 이는 진나라 (266–420)와 남북조 시대에 중국 군대가 철갑 기병을 대규모로 다시 채택하게 되었다. 이 시대의 수많은 무덤 인장, 군사 조각상, 벽화, 공식 부조는 전쟁에서 갑옷 기병의 중요성을 증명한다.

이후 수나라는 철갑 기병의 사용을 계속했다. 당나라 시대에는 사유 재산으로 말 갑옷을 소유하는 것이 금지되었고,[42] 말 갑옷 생산은 정부가 통제했다.[43] 그러나 많은 기록과 문헌에서 철갑 기병의 사용이 언급되었다.[44][45][46][47] 철갑 기병은 안사의 난에서 당나라 멸망까지 전쟁에서도 사용되었다. 오대 십국 시대에는 철갑 기병이 이 내전에서 중요한 부대였다.[48] 같은 시대에 철갑 기병은 요나라, 서하, 금나라 (1115–1234)와 같은 유목 제국 사이에서도 인기가 있었는데, 서하와 금나라의 중장 철갑 기병은 특히 효과적이었으며 각각 "철 매"와 "철 탑"으로 알려졌다. 송나라 또한 요나라, 서하, 금나라의 철갑 기병에 대항하기 위해 철갑 기병 부대를 개발했지만, 송나라 영토의 적절한 방목지와 말 목초지가 부족하여 송나라 기병을 효과적으로 사육하고 유지하기가 훨씬 더 어려웠다. 이는 송나라가 20년 이상 쿠빌라이 칸의 손에 1279년에 멸망할 때까지 부상하는 몽골 제국의 지속적인 약탈에 더 취약하게 만들었다. 송나라의 후계자인 원나라는 몽골 제국의 연장선이었으며, 전임자들의 철갑 기병 전통을 거의 잊은 것으로 보인다. 동아시아에서 철갑 기병의 마지막 흔적은 1368년 원나라의 몰락과 함께 사라진 것으로 보이며, 이후 중장 기병은 이전의 철갑 기병과 같은 수준의 갑옷과 말 보호 수준에 도달하지 못했다.

다른 동아시아 문화권에서도 중국과 비슷한 시기에 철갑 기병을 사용한 것으로 알려졌다. 한편, 티베트 제국은 역사상 대부분의 기간 동안 군대의 정예 공격 부대로 철갑 기병을 사용했다.[49] 후 돌궐의 장군 퀼 테긴이 전투에서 갑옷을 입은 말을 교환했다는 내용이 오르혼 비문에 언급되어 있다.[50]

3. 5. 중세 시대

후기 로마 제국은 카타프락토스에게 플럼바타와 유사한, 납으로 무게를 더한 다트인 ''마르티오바르불리''를 지급하기도 했다. 이는 창을 이용한 충격 직전이나 직후 적에게 던져 방어 대형을 무너뜨리기 위한 것이었다. 카타프락토스는 보통 양 측면에 배치된 미사일 부대(기마 또는 비기마)의 지원을 받았다. 일부 군대는 활이 없는 창기병과 창과 활을 모두 사용하는 카타프락토스를 배치하여 이러한 전술을 공식화했다.

동로마 제국의 카타프락토스에 대한 언급은 6세기 말 ''마우리키우스의 전략서''에 등장하지 않으면서 사라진 것으로 보인다. 그러나 레오 6세의 ''술로게 탁티콘''에서 다시 등장하는데, 이는 동로마 군대가 방어적인 군대에서 공격적인 군대로 변화한 것을 반영한다. 동로마 제국은 그리스의 영향으로 카타프락토스를 "카타프락토이"라고 불렀다.

니케포로스 2세 포카스 황제는 10세기에 카타프락토이를 재편성하여 쐐기 대형을 사용했다. 약 500명의 기병으로 구성된 이 부대는 기마 궁병이 중심부에 있어 적에게 화살을 퍼부었고, 곤봉으로 무장한 카타프락토스가 적 대형을 관통했다. 비잔틴 카타프락토이는 돌격하지 않고, 꾸준히 전진하며 적을 짓밟도록 설계되었다. 이 대형은 적을 파괴하기 위한 유일한 방법이었으며, 첫 번째 공격이 실패하면 다시 대형을 갖추기 어려웠다. 비잔틴 군사 교본에서는 두 번째 쐐기형 카타프락토이를 사용하도록 조언했다.

동시대 기록에 따르면 비잔틴 카타프락토이는 이전 시대만큼 완전히 갑옷을 착용하지 않았다. 말 갑옷은 가죽 비늘이나 퀼트 천으로 만들어져 가벼웠다. 10세기 비잔틴 카타프락토스는 중산층 지주 계급에서 모집되어 자체 비용을 충당할 수 있었다. "클리바나리"(카타프락토스와는 별개의 기병 계급일 가능성)는 10세기와 11세기에 "클리바노포로스"로 알려졌으며, 초중장 기병으로 쐐기 대형을 이루어 적 대형을 관통하거나 적 지휘부를 노렸다.

초기 카타프락토스와 마찬가지로 레오니안/니케포리안 부대는 970년 전투에서 마지막으로 기록되었고, 1001년에 주둔 임무에 배치되었다는 기록이 있다. 콤네노스 왕조의 부흥 기간에 다시 부활했을 가능성이 있다.[33] 알렉시오스 1세 콤네노스 황제는 유스티니아누스 1세의 황금 시대와 유사하게 늙어가는 비잔틴 제국을 변화시키는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 카타프락토스는 결국 다른 유형의 중기병에게 대체된 것으로 보인다.

카타프락토스가 언제 사라졌는지는 정확히 알기 어렵다. 카타프락토스와 기사는 중세 전장에서 비슷한 역할을 수행했으며, 갑옷을 착용한 기사는 근세 초까지 살아남았다. 비잔틴 군대는 마지막까지 중무장 기병 부대를 유지했으며, 대부분 서유럽 "라티니콘" 용병 형태였다. 오스토자 가문은 드라코 배너와 사르마티아 카타프락토스의 타마를 사용했으며, 오스토자 문장이 되었다.[34][35][36]

서유럽 금속 세공이 정교해지면서 카타프락토스의 위엄은 사라졌다. 15세기부터 체인 메일, 판갑옷, 비늘 갑옷은 서양에서 튼튼한 판흉갑이 등장하면서 동유럽 귀족 기병에게서 점차 선호되지 않았다. 초기 화기, 대포, 화약의 출현은 카타프락토스의 갑옷을 쓸모없게 만들었다. 카타프락토스는 1453년 5월 29일 콘스탄티노폴리스 함락으로 역사 속으로 사라졌다.

동로마 제국은 사산 왕조 페르시아와의 전투를 통해 중장 보병으로는 한계가 있다고 판단, 페르시아풍 기병을 사용한 새로운 전투 교리를 만들었다. 트라키아인이나 사르마티아인에게도 유사한 중장 기병이 존재했다.

초기에는 파르티아나 페르시아와 유사한 궁기병이 주를 이루었지만, 벨리사리우스에 의해 훈족의 합성궁과 아바르인의 기창, 긴 사슬 갑옷 등이 도입되었다. 니케포로스 2세 포카스 시대에는 활, 검, 장창, 방패를 갖춘 강력한 중장 기병 군단이 되어 파티마 왕조와의 전투에서 활약했다. 기수와 말의 갑옷은 판갑이나 사슬 갑옷이 주를 이루었지만, 겹쳐 입는 경우도 많았다.[51] 극히 일부는 말 대신 낙타에 장갑을 장착한 카타프락토이도 존재했다.

후대의 기사와 달리, 카타프락토이는 병사로서의 기병이었으며, 사회적 지위는 부수적이었다. 주로 기승 기술에 뛰어난 발칸 반도나 아나톨리아 고원 등의 주민이 카타프락토이가 되었지만, 동로마 제국이 쇠퇴하고 이들 지역을 상실하면서 제국의 쇠퇴를 가속화했다. 콤네노스 왕조 이후의 기병은 쿠만족, 투르크인 등의 유목민 출신 경기병으로 충당되었다.

4. 장비 및 전술

철갑기병은 디자인과 외관은 다양했지만, 대부분 국가에서 중장 공격 부대로서 "충격 부대" 역할을 수행했다. 이들은 다양한 형태의 보병과 궁병(기마궁병 포함)의 지원을 받으며 공세 기동의 대부분을 담당했다. 군사사에서 이들의 역할은 창기병이나 일반적인 중기병과 겹치는 것처럼 보이지만, 근동 지역에서 발전한 독특한 중기병으로, 명성, 귀족, 동료 의식을 지니고 있었다. 많은 군대에서 귀족 출신의 부유한 사람들만이 철갑기병의 장비, 전마, 무기, 갑옷을 감당할 수 있었기에, 이는 사회 계층화 또는 카스트 제도에 반영되었다.

화력 지원은 철갑기병 배치에 특히 중요했다. 기원전 53년 카르해 전투에서 로마군을 격파한 파르티아군은 카타프락토스와 기마궁병의 합동 부대로 작전, 로마 중보병을 상대했다. 파르티아 기마궁병은 로마군을 포위하고 사방에서 화살을 퍼부어 테스투도(거북이) 대형을 강요했다. 이는 군단병이 파르티아 카타프락토스의 ''콘토스''(창)의 긴 사정거리로 인해 움직일 수 없게 만들어 대규모 돌격에 취약하게 만들었다. 결국, 훨씬 적은 수의 파르티아 카타프락토스와 기마궁병은 화력과 기동 조합으로 적을 고정, 지치게 한 후 치명타를 가해 4배나 많은 로마군을 전멸시켰다.

철갑기병의 돌격은 훈련된 기수와 다수의 말 덕분에 매우 효과적이었다. 기원전 1세기 초, 특히 파르티아와 사산 왕조의 팽창주의적 원정 기간 동안, 스키타이인, 사르마티아인, 파르티아인, 사산인에게 고용된 동이란 카타프락토스는 기동성이 떨어지고 보병에 의존하는 로마 제국에게 심각한 문제를 야기했다. 제국 시대 로마 작가들은 카타프락토스와 맞서고 그들의 돌격을 받는 것에 대한 공포를 언급했다. 파르티아군은 여러 전쟁에서 로마 군단과 충돌하며 카타프락토스를 활용했다. 초기에는 성공적이었지만, 로마군은 지형 활용과 훈련 유지를 통해 중기병 돌격을 분쇄하는 방법을 개발했다.

페르시아 카타프락토스는 사산 제국 시대에 ''사바란''(페르시아어: ''سواران'', "기수")으로 불렸으며, 사산 제국의 멸망까지 3세기부터 7세기까지 강력한 부대로 존속했다.[1] 초기 사산 왕조는 파르티아 기병 전통을 이어받아 초중기병 부대를 투입했으나, 점차 인기를 잃고 3세기 후반 기마궁병과 카타프락토스로 모두 싸울 수 있는 "만능" 기병이 개발되었다. 이는 훈족, 에프탈, 흉노, 스키타이인, 쿠샨 등 사산 왕조 국경을 침략하는 유목민 전투 스타일에 대한 대응이었을 것으로 추정되며, 이들은 기습 전술을 선호하고 전투에서 기마궁병에 의존했다. 로마-페르시아 전쟁이 서쪽으로 격화되면서 군사 개혁이 재시행되었다. 4세기 샤푸르 2세는 로마 제국 후기 중보병인 코미타텐세스에 대응, 이전 페르시아 왕조의 초중 카타프락토스를 복원하려 했다. 푸쉬티그반 친위대로 알려진 페르시아 카타프락토스 정예 부대는 ''사바란'' 부대 최고 정예병으로 구성, 로마 황제 전용 프라에토리아 근위대와 유사한 배치와 군사적 역할을 수행했다. 암미아누스 마르켈리누스는 회고록에서 푸쉬티그반 대원들이 한 번의 돌격으로 두 명의 로마 병사를 창에 꿰뚫을 수 있었다고 언급했다. 페르시아 카타프락토스 궁술은 후기 고대 시대에 부활한 것으로 보이며, 이는 로마군 전투 수단의 기동성과 다재다능함에 대한 새로운 경향에 대한 반응이었을 것이다.

유스티니아누스 1세의 코카서스 지역 이베리아 전쟁과 라지 전쟁 동안 프로코피우스는 페르시아 카타프락토스 궁병들이 빠른 속도로 화살을 발사하여 적 위치를 포화시키지만 파괴력은 거의 없어, 무력화되지 않는 팔다리 부상을 입히는 데 능숙했다고 언급했다. 반면 로마 카타프락토스는 더 강력한 힘으로 화살을 발사하여 치명적인 운동 에너지를 가진 화살을 발사했지만, 속도는 더 느렸다.

4. 1. 장비

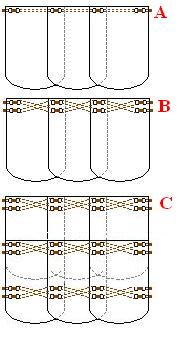

철갑기병은 대부분 비늘 갑옷(φολιδωτός|폴리도토스el, 로마의 로리카 스쿠아마타와 동일)을 착용했다. 이 갑옷은 기수와 말 모두에게 충분한 움직임을 주면서도 보병 대형으로 돌격할 때의 충격을 견딜 수 있을 만큼 튼튼했다. 비늘 갑옷은 겹쳐진 청동 또는 철 판(두께 1~2mm)으로 만들어졌으며, 측면에 2~4개의 구멍을 뚫고 청동 와이어로 꿰어 가죽 속옷에 꿰매어 말이 착용했다. 철갑기병 갑옷 한 벌은 약 1,300개의 "비늘"로 구성되었고, 무게는 기수 체중을 제외하고 약 40kg에 달했다. 드물게는 플레이트 메일이나 라멜라 갑옷이 비늘 갑옷을 대체하기도 했으며, 대부분의 기수는 체인 메일을 착용했다.

말 갑옷은 일반적으로 여러 부분으로 나뉘어 있었으며, 동물의 허리, 옆구리, 어깨, 목, 머리(특히 안장의 흉갑) 주변에 묶인 큰 비늘 판이 독립적으로 움직여 말의 움직임을 자유롭게 했다. 또한 갑옷이 말에 잘 고정되어 움직이는 동안 느슨해지지 않도록 했다. 기수는 머리와 목을 덮는 헬멧을 착용하는 경우가 많았으며, 페르시아에서는 머리 전체를 금속으로 감싸고 눈과 코에 작은 틈만 남기기도 했다.

콘스탄티우스 2세의 군대에서 골과 페르시아에서 복무하고 율리아누스 황제 아래에서 사산 군대와 싸운 로마 역사가 암미아누스 마르켈리누스는 4세기에 페르시아 철갑기병의 모습을 다음과 같이 묘사했다.

> ...모든 부대는 철로 덮여 있었고, 신체의 모든 부분은 두꺼운 판으로 덮여 있었는데, 뻣뻣한 관절이 사지 관절에 맞게 맞추어져 있었다. 그리고 인간의 얼굴 형태는 머리에 매우 능숙하게 맞추어져 있어서, 온몸이 금속으로 덮여 있기 때문에 그들에게 떨어진 화살은 눈동자 반대편의 작은 구멍을 통해 조금 볼 수 있거나 코끝을 통해 약간의 숨을 쉴 수 있는 곳에만 박힐 수 있었다. 이들 중 일부는 창으로 무장하여 마치 청동 클램프로 고정된 듯이 움직이지 않았다.[28]

철갑기병의 주요 무기는 창(그리스어로는 ''콘토스'', 라틴어로는 ''콘투스'')이었다. 이 창은 헬레니즘 군대의 그리스 팔랑크스가 사용했던 ''사리사''와 유사하게 길이 약 4m였고, 철, 청동, 동물 뼈 등으로 만든 뾰족한 부분이 있었으며, 양손으로 사용했다. 창은 말의 목에 사슬로 연결되고 뒷다리에 부착된 고정 장치에 연결되어 말의 질주하는 힘을 돌격에 이용했다. 전통적인 로마 안장은 기수를 고정하는 네 개의 뿔이 있어 병사가 충격에도 앉아 있을 수 있게 했다.[29] 사산 시대에는 기수를 말에 "고정"하기 위해 더욱 안전한 안장이 개발되었다. 이 안장은 뒤쪽에 캐틀이 있었고, 허벅지 위로 구부러져 고정되는 두 개의 가드 클램프가 있어 기수가 전투 중에도 제대로 앉아 있을 수 있게 했다.[30]

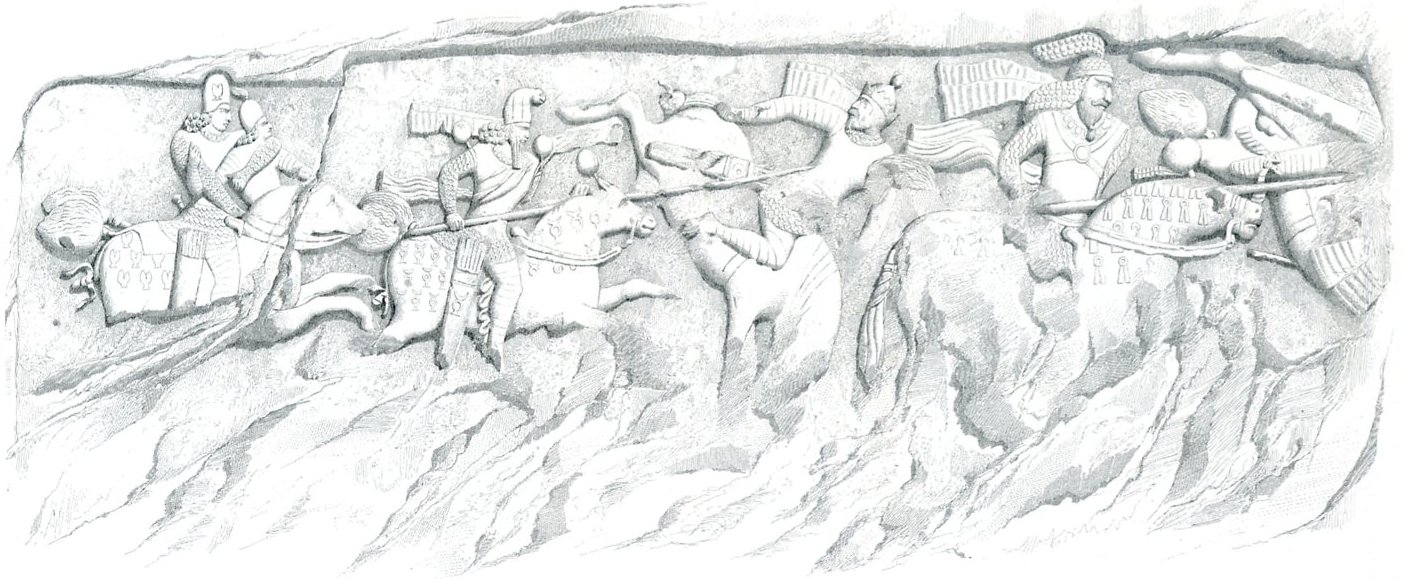

철갑기병 창의 관통력은 매우 강력하여 로마 작가들은 두 사람을 한 번에 꿰뚫을 수 있고, 상대 기병의 말에도 치명적인 상처를 입힐 수 있다고 묘사했다. 후기 중동 기병은 두 겹의 체인 메일을 뚫을 수 있었다고 전해진다.[31] 피루자바드의 이란 릴리프에는 페르시아 왕들이 중세 시대의 창시합 및 기마 전투와 유사한 방식으로 전투를 벌이는 모습이 묘사되어 있다.[32]

철갑기병은 돌격 후 근접전을 위해 검이나 철퇴와 같은 보조 무기를 장비하기도 했다. 일부는 정면 보호를 위한 갑옷만 착용하여 돌격과 미사일 공격으로부터 보호받고, 전체 갑옷의 무게와 방해를 줄이기도 했다. 일부 야전 군대의 철갑기병은 방패를 사용하지 않았는데, 특히 무거운 갑옷을 입은 경우 방패와 창을 양손에 들면 말을 조종하기 어려웠기 때문이다. 사산 제국의 동부 및 페르시아 철갑기병은 페르시아 제국의 기마 궁술 전통을 반영하여 궁술 무기를 소지하여 공격 전에 적 대형을 약화시켰다.

동로마 제국은 사산 왕조 페르시아와의 전투 경험을 통해 중장 보병 중심의 전투 교리를 유지하기 어렵다고 판단, 페르시아풍 기병을 사용한 새로운 전투 교리를 만들었다. 동로마 제국 이전에도 트라키아인이나 사르마티아인에게 유사한 중장 기병이 존재했다.

초기에는 파르티아나 페르시아와 유사한 궁기병이 주를 이루었지만, 벨리사리우스에 의해 훈족의 합성궁과 아바르인의 기창, 긴 사슬 갑옷, 쇠막대기를 묶은 정강이 보호대가 도입되었다.[51] 니케포로스 2세 포카스 시대에는 활, 검, 장창, 방패를 갖춘 강력한 중장 기병 군단이 되어 파티마 왕조와의 전투에서 활약했다. 기수와 말의 갑옷은 판갑이나 사슬 갑옷이 주를 이루었지만, 두 가지나 퀼팅 갑옷을 겹쳐 입는 경우도 많았다.[51] 극히 일부에서는 말 대신 낙타에 장갑을 장착한 카타프락토이도 존재했다.

기사와 달리, 군단병의 연장인 카타프락토이는 병사로서의 기병이었으며, 사회적 지위는 부수적이었다.

주로 기승 기술이 뛰어난 발칸 반도나 아나톨리아 고원 등의 주민이 카타프락토이가 되었지만, 동로마 제국이 쇠퇴하고 이 지역들을 상실하면서 제국의 쇠퇴가 가속화되었다. 콤네노스 왕조 이후의 기병은 쿠만족, 투르크인 등 유목민 출신 경기병으로 충당되었다.

군마의 전방에만 장갑을 장착한 기병을 카타프락토스라고 부른 반면, 군마 전체에 장갑을 장착한 초중장 기병은 '''클리바리우스'''(CLIBANARIUS|클리바리우스la)라고 불렸다. 이는 "빵 굽는 가마" (라틴어: CLIBANUS)에서 유래했다. 로마와 싸운 오리엔트 제국에서도 장비 정도에 따라 카타프락토스와 클리바리우스로 구분했지만, 로마와는 반대로 더 중장비의 기병이 카타프락토스였다.

기수는 더 중장비를 갖추어 노출도가 적은 투구를 착용하고, 쇄자갑을 금속판으로 보강했다. 클리바리우스는 카타프락토스보다 배치와 유지가 어려워 많이 편성되지 않았고, 한때는 전혀 편성되지 않기도 했다.

중장비이므로 중장기병이 주력인 페르시아나 팔미라 등에는 큰 성과를 거둘 수 있었지만, 경장 기병이 주력인 이슬람 세력에 대해서는 유효한 전력이 되지 못했을 것으로 보인다. 중장비의 인마 일체 기창 돌격은 적에게 강력한 타격을 주었지만, 백병전에서는 중장비 때문에 민첩하게 움직이지 못하고 창을 잡히면 불리해졌다. 궁기병 전투에서도 통상적인 궁기병 전술을 활용하기 어려웠다.

10세기 니케포로스 2세 포카스 시대에 '''클리바노포로스'''(κριβαναριοσ|클리바노포로스el)라는 이름으로 다시 등장했고,[53] 요한 1세 치미스케스 시대에는 키예프 대공스뱌토슬라프 1세 군세를 격파하는 성과를 냈다. 클리바노포로스는 10~12열 종심의 쐐기형 진형으로 정렬하여[53] 적진에 타격을 가해 돌파 또는 섬멸했다. 1071년 만지케르트 전투 패배 이후에는 편성되지 않았다.[53]

4. 2. 전술

카타프락토스는 대부분의 국가에서 중장 공격 부대로 활약했으며, 다양한 형태의 보병과 궁병 (기마 및 비기마)의 지원을 받으며 "충격 부대" 역할을 했다. 군사사에서 이들의 역할은 종종 창기병이나 일반적인 중기병과 겹치는 것처럼 보이지만, 근동에서 매우 독특한 계층의 중기병으로 발전했으며 명성, 귀족, 동료 의식을 가지고 있었다. 많은 군대에서 귀족 출신의 부유한 사람들만이 카타프락토스의 장비와 전마, 무기, 갑옷을 감당할 수 있었기 때문에, 이는 사회 계층화 또는 카스트 제도에 반영되었다.화력 지원은 카타프락토스의 적절한 배치에 특히 중요했다. 기원전 53년 카르해 전투에서 로마군을 격파한 파르티아군은 로마의 중보병에 맞서 카타프락토스와 기마궁병의 합동 부대로 작전을 수행했다. 파르티아 기마궁병은 로마군을 포위하고 사방에서 화살을 퍼부어 군단병들이 테스투도(거북이) 대형을 형성하도록 강요했다. 이로 인해 군단병은 파르티아 카타프락토스의 ''콘토스''(창)의 긴 사정거리로 인해 움직일 수 없게 되어 대규모 돌격에 취약해졌다. 그 결과, 파르티아 카타프락토스와 기마궁병의 훨씬 적은 병력이 적을 고정시키고 지치게 한 후, 화력과 기동의 조합으로 치명적인 일격을 가해 4배나 많은 로마군을 전멸시켰다.

카타프락토스의 돌격은 훈련된 기수와 배치된 다수의 말 덕분에 매우 효과적이었다. 기원전 1세기 초, 특히 파르티아와 사산 왕조의 팽창주의적 원정 기간 동안, 스키타이인, 사르마티아인, 파르티아인, 사산인에 의해 고용된 동이란의 카타프락토스는 전통적으로 기동성이 떨어지고 보병에 의존하는 로마 제국에게 심각한 문제를 제기했다. 제국 시대의 로마 작가들은 카타프락토스에 맞서고 그들의 돌격을 받는 것에 대한 공포를 많이 언급했다. 파르티아군은 일련의 전쟁에서 로마 군단과 반복적으로 충돌했으며, 카타프락토스를 많이 사용했다. 초기에는 성공적이었지만, 로마군은 곧 지형을 활용하고 훈련을 유지함으로써 중기병의 돌격을 분쇄하는 방법을 개발했다.

페르시아 카타프락토스는 사산 제국 시대에 ''사바란''(페르시아어: ''سواران'', 문자 그대로 "기수"를 의미)으로 알려졌으며, 사산 제국의 멸망까지 3세기부터 7세기까지 강력한 부대로 남아 있었다.[1] 처음에는 사산 왕조가 파르티아의 기병 전통을 이어받아 초중기병 부대를 투입했다. 이것은 점차 인기를 잃었고, 3세기 후반에 기마궁병과 카타프락토스로 모두 싸울 수 있는 "만능" 기병이 개발되었다. 이는 훈족, 에프탈, 흉노, 스키타이인, 쿠샨 등 사산 왕조의 국경을 자주 침략하는 북쪽 이웃들이 사용한 유목민 전투 스타일에 대한 대응이었을 것이며, 이들은 기습 전술을 선호하고 전투에서 거의 전적으로 기마궁병에 의존했다. 그러나 로마-페르시아 전쟁이 서쪽으로 격화되면서 군사 개혁이 다시 시행되었다. 4세기 동안 샤푸르 2세는 로마 제국 후기의 중보병인 코미타텐세스에 대응하기 위해 이전 페르시아 왕조의 초중 카타프락토스를 복원하려고 시도했다. 푸쉬티그반 친위대로 알려진 페르시아 카타프락토스의 정예 부대는 ''사바란'' 부대 중에서 가장 뛰어난 자들로 구성되었으며, 그들의 배치와 군사적 역할은 로마 황제가 독점적으로 사용한 프라에토리아 근위대와 같은 로마군에 해당했다. 암미아누스 마르켈리누스는 그의 회고록에서 푸쉬티그반 대원들이 한 번의 맹렬한 돌격으로 두 명의 로마 병사를 창에 꿰뚫을 수 있었다고 언급했다. 페르시아 카타프락토스 궁술 또한 후기 고대 시대에 다시 부활한 것으로 보이며, 이는 로마군의 전투 수단에서 기동성과 다재다능함에 대한 새로운 경향에 대한 반응이었을 것이다.

유스티니아누스 1세가 코카서스에서 시작한 이베리아 전쟁과 라지 전쟁 동안 프로코피우스는 페르시아 카타프락토스 궁병들이 매우 빠른 속도로 화살을 발사하여 적의 위치를 포화시키지만 파괴력은 거의 없어, 적에게 주로 무력화되지 않는 팔다리 부상을 입히는 데 능숙했다고 언급했다. 반면에 로마 카타프락토스는 훨씬 더 강력한 힘으로 화살을 발사하여 치명적인 운동 에너지를 가진 화살을 발사할 수 있었지만, 속도는 더 느렸다.

동로마 제국은 사산 왕조 페르시아와의 전투 교훈을 통해 중장 보병에 의한 기존의 전투 교리 유지가 불가능하다고 판단, 페르시아풍의 기병을 사용한 새로운 전투 교리로 창출했다. 초기에는 파르티아나 페르시아와 유사한 궁기병이 주를 이루었지만, 벨리사리우스에 의해 훈족의 합성궁과 아바르인의 기창, 긴 사슬 갑옷, 쇠막대기를 묶은 정강이 보호대가 도입되었다고 한다. 또한 후대인 니케포로스 2세 포카스 시대에 활, 검, 장창, 방패를 갖춘 강력한 중장 기병 군단이 되어 파티마 왕조와의 전투에서 활약했다. 기수와 말이 착용하는 갑옷은 판갑이나 사슬 갑옷이 주를 이루었지만, 이 두 가지나 퀼팅 갑옷을 겹쳐 입는 경우도 많았다.[51]

주로 기승 기술에 뛰어난 그리스 이북의 발칸 반도나 아나톨리아 고원 등의 주민이 카타프락토이가 되었지만, 동로마 제국이 쇠퇴하고 뛰어난 기병을 배출한 이들 지역을 상실해 버린 것이 더욱 제국의 쇠퇴를 앞당겼다. 아나톨리아를 상실한 콤네노스 왕조 이후의 기병은 쿠만족, 투르크인 등의 유목민 출신 경기병에 의해 충당되었다.

군마의 전방에만 장갑을 장착한 기병을 카타프락토스라고 부른 데 반해, 군마 전체에 장갑을 장착한 초중장 기병은 '''클리바리우스'''(CLIBANARIUSla)라고 불렸다. 클리바리우스는 외형의 인상에서 "빵 굽는 가마" (라틴어: CLIBANUS)에서 유래했다. 로마와 싸운 오리엔트 제국에서도 장비의 정도에 따라 카타프락토스와 클리바리우스로 구분했지만, 로마와는 반대로 더 중장비의 기병이 카타프락토스였다.

말뿐만 아니라 기수도 더 중장비를 갖추어, 예를 들어 노출도가 적은 투구를 착용하고 쇄자갑을 금속판으로 보강하는 등이었다. 당연한 일이지만 배치와 유지가 카타프락토스보다 어렵기 때문에 그렇게 많이 편성되지 않았고, 한때는 전혀 편성되지 않기도 했다.

중장비이므로 마찬가지로 중장기병이 주력인 페르시아나 팔미라 등에는 큰 성과를 거둘 수 있었지만, 경장 기병이 주력인 이슬람 세력에 대해서는 그다지 유효한 전력이 되지 못했을 것으로 생각된다. 예를 들어 중장비의 인마가 일체가 된 기창에 의한 돌격은 확실히 적에게 강력한 타격을 주었지만, 백병전이 되면 중장비 때문에 민첩하게 움직이지 못하고, 오히려 그 창을 잡히면 몸을 움직일 수 없게 되어 불리한 상황에 빠지기 때문이다. 또한, 궁기병 전투에서도 통상의 궁기병이 하는 것과 같은 사격과 기동력을 충분히 활용한 전술을 취하는 것은 불가능했다.

10세기의 니케포로스 2세 포카스 시대에 '''클리바노포로스'''(κριβαναριοσel)라는 이름으로 다시 등장했고[53], 그 후의 요한 1세 치미스케스의 치세에서는 동로마 영토로 침공해 온 키예프 대공 스뱌토슬라프 1세의 군세를 격파하는 등의 성과로 이어졌다. 클리바노포로스는 전장에서는 10~12열의 종심을 가진 쐐기형 진형으로 정렬하여[53], 그 충격력으로 적진에 타격을 가해 돌파 또는 섬멸하는 역할을 담당했다. 10세기 후반-11세기 전반의 동로마 제국의 군사적 성공을 뒷받침했지만 1071년의 만지케르트 전투에서의 패배 이후에는 편성되지 않았던 것으로 보인다.[53]

5. 클리바나리

클리바리우스(CLIBANARIUSla)는 군마 전체에 장갑을 장착한 초중장기병으로, 외형이 "빵 굽는 가마"(라틴어: CLIBANUS)를 닮았다는 데서 유래했다. 로마와 싸운 오리엔트 제국에서도 장비 정도에 따라 카타프락토스와 클리바리우스를 구분했지만, 로마와는 반대로 더 중장비 기병이 카타프락토스였다.

말뿐만 아니라 기수도 더 중장비를 갖추어, 노출도가 적은 투구를 착용하고 쇄자갑을 금속판으로 보강했다. 카타프락토스보다 배치와 유지가 어려워 많이 편성되지 않았고, 한때는 전혀 편성되지 않기도 했다.

중장비이므로 페르시아나 팔미라 등에는 큰 성과를 거둘 수 있었지만, 경장기병이 주력인 이슬람 세력에는 유효한 전력이 되지 못했을 것으로 보인다. 중장비 인마 일체 기창 돌격은 강력했지만, 백병전에서는 민첩하게 움직이지 못하고 창을 잡히면 불리해졌다. 궁기병 전투에서도 사격과 기동력을 활용한 전술을 취하기 어려웠다.

10세기 니케포로스 2세 포카스 시대에 '''클리바노포로스'''(κριβαναριοσel)라는 이름으로 다시 등장했고[53], 요한 1세 치미스케스 치세에는 키예프 대공 스뱌토슬라프 1세 군세를 격파하는 성과를 냈다. 클리바노포로스는 10~12열 종심 쐐기형 진형으로 정렬하여[53] 적진에 타격을 가해 돌파 또는 섬멸하는 역할을 담당했다. 11세기 전반 동로마 제국 군사적 성공을 뒷받침했지만, 1071년 만지케르트 전투 패배 이후에는 편성되지 않았던 것으로 보인다.[53]

6. 관련 전투

카실리남 전투

참조

[1]

서적

The Savaran: The Original Knights

University of Oklahoma Press

[2]

웹사이트

KHALCHAYAN – Encyclopaedia Iranica

http://www.iranicaon[...]

[3]

학회발표

Cataphracti, Catafractarii and Clibanarii: Another Look at the old problem of their Identifications

https://books.google[...]

1998-09-02

[4]

서적

Romano-Byzantine Armies, 4th–9th Centuries

Osprey Publishing

[5]

서적

Historiae

[6]

서적

Cataphracti and Clibanarii. Studies on the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World

[7]

서적

The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near East

Princeton University Press

[8]

간행물

The Sarmatian Lance and the Sarmatian Horse-Riding Posture

2002-03-01

[9]

서적

Sassanian Elite Cavalry, AD 224–642

Osprey Publishing

[10]

서적

Sassanian elite cavalry AD 224–642

https://books.google[...]

Osprey

2014-01-20

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[16]

서적

Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 BC to 146 BC

Lulu.com

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

간행물

The Development of Roman Mailed Cavalry

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

Roman Heavy Cavalry (1): Cataphractarii & Clibanarii, 1st Century BC–5th

Osprey Publishing

2018-11-20

[27]

서적

Roman Antiquities

[28]

서적

Roman Antiquities

[29]

간행물

The Roman cavalry saddle

[30]

서적

Sassanian Army

[31]

서적

An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades: Memoirs of Usamah Ibn-Munquidh

Princeton

[32]

웹사이트

Equestrian battle reliefs from Firuozabad

https://www.livius.o[...]

[33]

서적

The Development of the Komnenian Army: 1081-1180

[34]

서적

The Sarmatians 600 BC - AD 450

Osprey Publishing

[35]

서적

The Sarmatians

[36]

서적

Tamga and Runes, Magic Numbers and Magic Symbols

The Metropolitan Art Museum

[37]

논문

Notes on Turquois in the East

https://books.google[...]

[38]

문서

Airs of Qin: Little War-Chariot

https://ctext.org/bo[...]

[39]

문서

Collected Commentaries on the Classic of Poetry

https://ctext.org/li[...]

[40]

문서

Airs of Zheng: Men of Qing

https://ctext.org/bo[...]

[41]

문서

Collected Commentaries on the Classic of Poetry

https://ctext.org/li[...]

[42]

서적

Tang Code(唐律疏議)

[43]

서적

Tang Liu Dian (唐六典)

[44]

서적

Old Book of Tang 舊唐書 Vol.2 Emperor Taizong 太宗上

[45]

서적

Quan Tang Wen (全唐文) Vol. 352 河西破蕃賊露布

[46]

서적

Quan Tang Wen (全唐文) Vol. 827 責南詔蠻書

[47]

서적

Cefu Yuangui 冊府元龜 Vol.1 帝王部·修武備

[48]

서적

Quan Tang Wen (全唐文) Vol.103 曉諭梁將王檀書

[49]

서적

Tongdian 通典 Vol.4 Border defense·Tibet 邊防典·吐蕃

[50]

웹사이트

The Kültegin inscription

https://bitig.kz/?la[...]

[51]

서적

ビザンティン帝国の軍隊 886-1118 ローマ帝国の継承者

[52]

서적

ビザンティン帝国の軍隊 886-1118 ローマ帝国の継承者

[53]

서적

ビザンティン帝国の軍隊 886-1118 ローマ帝国の継承者

[54]

문서

사실 그리스어로 복수형으로 부를 때 사용하므로, 이는 문자 그대로 해석하면 “완전무장한”이라는 뜻이다.

[55]

서적

The Savaran: The Original Knights

University of Oklahoma Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com