트로피칼리아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

트로피칼리아는 1960년대 후반 브라질에서 일어난 문화 운동으로, 음악, 미술, 연극 등 다양한 예술 분야에서 브라질 고유의 문화를 창조하려는 시도를 담고 있다. 이 운동은 브라질의 전통적인 요소와 서구의 다양한 문화를 혼합하여 새로운 예술 형태를 제시했으며, 군사 정권의 검열과 탄압에 맞서 예술적 저항을 펼쳤다. 카에타누 벨로주와 지우베르투 지우를 중심으로, 오스 무탄치스, 갈 코스타 등 여러 예술가들이 참여했으며, 1968년 발표된 앨범 'Tropicália ou Panis et Circenses'는 이 운동의 대표적인 작품으로 평가받는다. 트로피칼리아는 브라질의 대중문화에 큰 영향을 미쳤으며, 1990년대 이후 재평가를 받으며 다큐멘터리 영화 제작, 해외 음악가들의 오마주 등으로 이어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

| 트로피칼리아 | |

|---|---|

| 트로피칼리아 | |

| |

| 스타일 기원 | 음악 팝 록 사이키델리아 보사노바 삼바 바이앙 아포셰 프레부 파두 바로크 팝 미술 Manifesto Antropófago 팝 아트 브라질 구체 미술 운동 |

| 문화적 기원 | 1960년대 후반, 남동부, 브라질 |

| 파생 장르 | MPB 포스-트로피칼리스무 |

| 하위 장르 | 삼바 록 |

| 관련 주제 | 조벰 과르다 삼바 록 |

2. 역사적 배경

1960년대 중반 브라질에서는 비틀즈의 영향을 받은 로큰롤 스타일의 음악 "예 예 예"(iê-iê-iêpt)가 인기를 끌고 있었고, 이전에 유행했던 보사노바는 점차 도시적인 세련됨을 더해가고 있었다. 이러한 흐름 속에서 카에타누 벨로주와 지우베르투 지우는 브라질 고유의 전통 음악(초기 보사노바 등)을 재평가하고 MPB(Música Popular Brasileira, 브라질 대중음악)를 더욱 발전시켜야 한다고 주장했다. 이들은 보사노바의 유산을 계승하면서도 록, 사이키델릭 록, 소울 음악 등 서구의 다양한 음악적 요소를 적극적으로 받아들여 새로운 스타일의 음악을 만들어내기 시작했다.[18]

1967년 10월, 벨로주와 지우는 TV 헤콜(TV Record) 방송사가 주최한 음악 페스티벌에 참가했다. 지우베르투 지우는 2위를 차지했고, 예선에서 야유를 받았던 카에타누 벨로주 역시 결선에서 4위에 오르며 주목받았다.[18] 이듬해인 1968년, 벨로주는 자신의 앨범 『Caetano Veloso』(흔히 '알레그리아 알레그리아'로 알려짐)에 자작곡 "Tropicália"를 수록했다. 이 곡의 제목은 영화 촬영 감독 루이스 카를루스 바헤투가 엘리오 오이치시카의 동명 설치 미술 작품 "Tropicália"에서 영감을 받아 벨로주에게 제안한 것으로[18], 이후 이 명칭은 음악 운동 전체를 가리키는 이름으로 자리 잡게 되었다. 벨로주는 당시 글라우베르 로샤 감독의 1967년 영화 『광란의 대지』(Terra em Transe)에서 큰 영감을 받았다고 밝히기도 했다.[18]

운동의 핵심 원리는 안트로포파지아(문화적 식인주의)로, 다양한 문화적 영향을 흡수하여 독창적인 브라질 문화를 창조하려는 시도였다. 이는 고급 예술과 저급 예술, 주류와 비주류의 경계를 허물었다.[9] 또한, 브라질 출신이지만 해외에서의 성공 방식으로 인해 국내에서는 논란이 있었던 카르멘 미란다의 이미지를 차용하여 '진정성'에 대한 질문을 던지기도 했다.[9]

1968년 2월, 신문 기자 넬슨 모타는 이 새로운 흐름을 "'''트로피칼리즘'''(Tropicalismo)"이라고 명명했고[19], 이 용어 역시 널리 사용되었다. 하지만 일부 비평가들은 '이즘(-ism)'이라는 접미사가 부적절하다고 지적했으며, 벨로주 본인도 "트로피칼리즘"이 포르투갈의 식민주의 이론인 "루소트로피칼리즘"을 연상시킨다며 거부감을 나타낸 바 있다.[18]

1968년 7월, 벨로주와 지우를 중심으로 무탄치스, 나라 레앙, 갈 코스타, 통 제 등 여러 아티스트가 참여한 기념비적인 앨범 『Tropicalia ou Panis et Circenses』가 발표되었다. 비틀즈의 『서전트 페퍼스 론리 하츠 클럽 밴드』의 영향을 받은 이 컨셉 앨범은 발매 3개월 만에 2만 장 이상 판매되며 큰 성공을 거두었다.[18]

트로피칼리아 운동에 참여한 음악가들은 당시 브라질의 군사 정권에 비판적인 입장을 취하며 종종 시위에 참여하기도 했다. 그러나 1968년 12월 13일, 군사 정권이 반체제 활동을 강력하게 탄압할 수 있도록 하는 군정령 제5호(Ato Institucional Número Cincopt, AI-5)를 발령하면서 상황은 급변했다. 같은 해 12월 27일, 카에타누 벨로주와 지우베르투 지우는 정부에 의해 체포되었고, 결국 1969년 영국 런던으로 망명해야 했다. 이로 인해 운동으로서의 트로피칼리아는 급격히 쇠퇴했으며, 1970년에는 나라 레앙마저 프랑스 파리로 망명했다.[20]

2. 1. 식인주의와 구체시

트로피칼리아 운동의 핵심 원리는 안트로포파지아(Antropofagia), 즉 문화적 식인주의였다. 이는 시간, 지역, 장르를 가리지 않고 다양한 영향을 흡수하여 독특하게 브라질적인 결과물을 만들어내는 방식을 의미한다. 이러한 접근은 고급 예술과 저급 예술, 주류 예술과 비주류 예술, 그리고 정치적 표현 사이의 경계를 허물고 기존의 개념에 도전했다. 이 아이디어는 1928년 시인 오스왈드 데 안드라데가 발표한 ''안트로포파고 선언''에서 처음 제시되었으며, 1960년대 트로피칼리아 운동가들에 의해 더욱 발전되었다.[9]구체시는 처음에는 트로피칼리아 운동에 직접적인 영향을 주지 않았지만, 이후 카에타누 벨로주, 지우베르투 지우와 같은 트로피칼리아 운동가들과 아우구스투 데 캄포스를 비롯한 구체시인들은 상파울루에서 지적인 교류를 나누었다. 이러한 관계는 트로피칼리아 운동가들이 작곡가 호제리우 두프라 등 상파울루의 다른 예술가들과 관계를 맺는 데 도움을 주었다.[9]

엘리오 오이티시카가 1967년에 발표한 설치 미술 작품 "트로피칼리아"는 이 운동과 이름뿐만 아니라 미학적인 측면도 공유한다. 또한, 트로피칼리아 운동은 브라질 출신의 세계적인 스타였던 카르멘 미란다의 이미지를 적극적으로 활용했다. 당시 브라질 내에서는 미란다를 브라질의 진정한 모습을 왜곡하여 보여주는 인물로 여기는 시각이 있었다. 트로피칼리아 운동가들, 특히 벨로주는 공연 중 미란다 특유의 몸짓을 따라하며 그녀의 이미지를 차용했다. 이는 '진정성'이라는 개념에 의문을 제기하기 위한 의도적인 전략이었다. 미란다는 국제적으로는 브라질 문화를 대표하는 인물로 여겨졌지만, 정작 브라질 사람들에게는 과장되고 희화화된 모습으로 비춰졌다. 트로피칼리아 운동가들은 이러한 양면성을 이용하여 관객들에게 충격을 주면서 진정성이라는 개념에 대해 다시 생각하게 만들었다.[9]

2. 2. 엘리오 오이티시카와 카르멘 미란다

엘리오 오이티시카의 1967년 작품 "트로피칼리아"는 이 운동과 이름뿐만 아니라 미학적인 측면도 공유한다.[9]이 운동은 또한 브라질과 포르투갈 출신의 국제적인 스타였던 카르멘 미란다를 중요한 모티프로 활용했다. 당시 브라질 내에서는 미란다를 '진정성 없는' 인물로 여기는 시각이 있었는데, 트로피칼리아 운동가들은 바로 이 점을 파고들었다. 미란다의 이미지와 상징적인 요소들을 사용하는 것은 트로피칼리아 운동의 특징적인 모습이 되었다. 특히 카에타누 벨로주는 공연 중에 그녀 특유의 몸짓과 제스처를 따라 하기도 했다. 이러한 방식은 '진정성'이라는 고정관념에 의문을 제기하기 위한 의도적인 전략이었다. 미란다는 해외 관객들에게는 브라질과 그 문화를 대표하는 인물로 받아들여졌지만, 정작 브라질 사람들에게는 브라질다움을 과장되게 표현하는 캐리커처처럼 여겨졌다. 트로피칼리스타들은 이러한 인식의 차이를 이용하여, 관객들에게 '진정성'이란 무엇인가에 대해 충격적인 방식으로 질문을 던졌다.[9]

3. 음악 운동

1960년대 중반 브라질 음악계는 로큰롤의 영향을 받은 이른바 "예 예 예" 음악이 유행하고 있었고, 이전의 보사노바는 점차 도시적인 세련미를 더해가고 있었다.[18] 이러한 상황 속에서 카에타누 벨로주는 브라질의 전통 음악을 재평가하고 MPB를 더욱 발전시켜야 한다고 주장하며 새로운 음악 운동의 필요성을 제기했다. 트로피칼리아 운동은 보사노바 등 브라질 음악의 유산을 바탕으로 하면서도, 록, 사이키델릭 록, 소울 음악 등 다양한 서구의 대중음악 요소를 적극적으로 수용하여 새로운 음악 스타일을 창조하고자 했다.

1967년 10월, 벨로주와 지우베르투 지우는 TV 헤콜(TV Record) 방송사가 주최한 음악 페스티벌에 참여하여 각각 4위와 2위를 차지하며 주목받기 시작했다.[18] 1968년 벨로주는 자신의 앨범에 "Tropicália"라는 자작곡을 수록했는데, 이 곡의 제목은 예술가 엘리오 오이치시카(Hélio Oiticica)의 동명 설치 미술 작품에서 영감을 받아 촬영 감독 루이스 카를루스 바헤투(Luiz Carlos Barreto)가 제안한 것이었다.[18] 이 제목은 곧 운동 전체를 가리키는 명칭으로 널리 사용되게 되었다. 벨로주는 또한 글라우베르 로샤(Glauber Rocha) 감독의 1967년 영화 『광란의 대지』(Terra em Transept)에서도 많은 영감을 받았다고 밝혔다.[18] 한편, 신문 기자 넬슨 모타(Nelson Motta)는 1968년 2월 5일자 신문 기사에서 이 운동을 "'''트로피칼리즘'''"(Tropicalismopt)이라고 칭하기도 했으나[19], 벨로주를 비롯한 일부 비평가들은 이 용어가 포르투갈의 식민주의 이론인 루소 트로피칼리즘을 연상시킨다며 거부감을 표하기도 했다.[18]

1968년 7월, 벨로주, 지우, 오스 무탄치스(Os Mutantes), 나라 레앙(Nara Leão), 갈 코스타(Gal Costa), 통 제(Tom Zé) 등 주요 예술가들이 참여한 협업 앨범 ''트로피칼리아: ou Panis et Circencis''가 발표되었다. 이 앨범은 비틀즈의 『서전트 페퍼스 론리 하츠 클럽 밴드』의 영향을 받은 컨셉 앨범으로, 트로피칼리아 운동의 음악적 선언으로 평가받으며 발표 3개월 만에 2만 장 이상 판매되는 등 상업적으로도 성공을 거두었다.[18] 이 앨범을 비롯한 트로피칼리아 운동의 작품들은 독창적인 음악적 실험과 더불어 1964년 브라질 쿠데타로 집권한 군사 정권에 대한 비판적 메시지를 담고 있었다.

트로피칼리아 예술가들의 반권위주의적 태도와 정치적 함의가 담긴 활동은 당시 브라질 군사 정권의 검열과 탄압을 불러일으켰다. 특히 벨로주와 지우 등 일부 예술가들은 반정부 시위에 적극적으로 참여하기도 했다. 또한, 영미권 대중음악의 영향을 적극적으로 수용한 트로피칼리아의 경향은, 브라질의 전통적인 음악 형식을 중시하고 서구 문화를 비판적으로 보았던 당시 좌파 학생 운동 세력과의 마찰을 빚기도 했다. 결국 1968년 12월 13일, 군사 정권이 반체제 활동 탄압을 정당화하는 악명 높은 군정령 제5호(AI-5)를 발령한 직후인 12월 27일, 벨로주와 지우는 체포되어 투옥되었다. 이들은 두 달 만에 석방되었으나 1969년 런던으로의 망명을 강요당했으며[20], 1970년에는 나라 레앙마저 파리로 망명하면서[20] 운동으로서의 트로피칼리아는 점차 쇠퇴의 길을 걷게 되었다.

벨로주와 지우는 1972년 브라질로 귀국했으며, 1993년에는 트로피칼리아 운동 25주년을 기념하고 초기의 음악적 실험을 되새기는 앨범 ''트로피칼리아 2''(Tropicália 2)를 발매했다.[7]

3. 1. 트로피칼리아: ou Panis et Circencis

1968년 발표된 앨범 ''트로피칼리아: ou Panis et Circencisla''는 트로피칼리아 운동의 음악적 선언으로 여겨진다. 이 앨범은 카에타노 벨로주(Caetano Veloso)와 질베르토 지우(Gilberto Gil)가 주도한 협업 프로젝트였다. 앨범은 특이한 박자와 독창적인 곡 구조를 실험하며 전통과 혁신을 혼합했고, 정치적으로는 1964년 브라질 쿠데타로 들어선 군사 정권에 대한 비판을 담았다. 이 운동의 주요 예술가로는 오스 무탄테스(Os Mutantes), 질베르토 지우, 갈 코스타(Gal Costa), 카에타노 벨로주 등이 있다. 마야 자기(Maya Jaggi)에 따르면, 질베르토 지우는 도시 삼바와 보사노바를 리듬 앤 블루스, 소울, 펑크와 섞었던 리우데자네이루의 음악가 조르지 벤 조르(Jorge Ben Jor)에게서 부분적으로 영감을 받았다.[5]

''트로피칼리스타스''의 무정부주의적이고 권위주의에 반대하는 음악과 가사는 당시 브라질을 통치하던 군사 정권의 검열과 탄압의 표적이 되었다. 벨로주와 질을 포함한 일부 예술가들이 반정부 시위에 적극적으로 참여한 것도 탄압의 이유 중 하나였다. 또한, 비틀즈를 비롯한 미국과 영국의 새로운 사이키델릭 음악에 대한 트로피칼리스타들의 관심은, '전통적인' 브라질 음악을 중시하며 서구 대중문화를 비판했던 브라질 좌파 학생들과의 갈등을 유발하기도 했다. 이들은 트로피칼리아를 서구 자본주의 문화에 오염된 것으로 보며 강하게 반발했다. 이러한 정치적, 예술적 긴장은 1968년 9월, 리우 카톨릭 대학교 강당에서 열린 제3회 국제 가요제에서 카에타노 벨로주의 공연으로 극에 달했다.

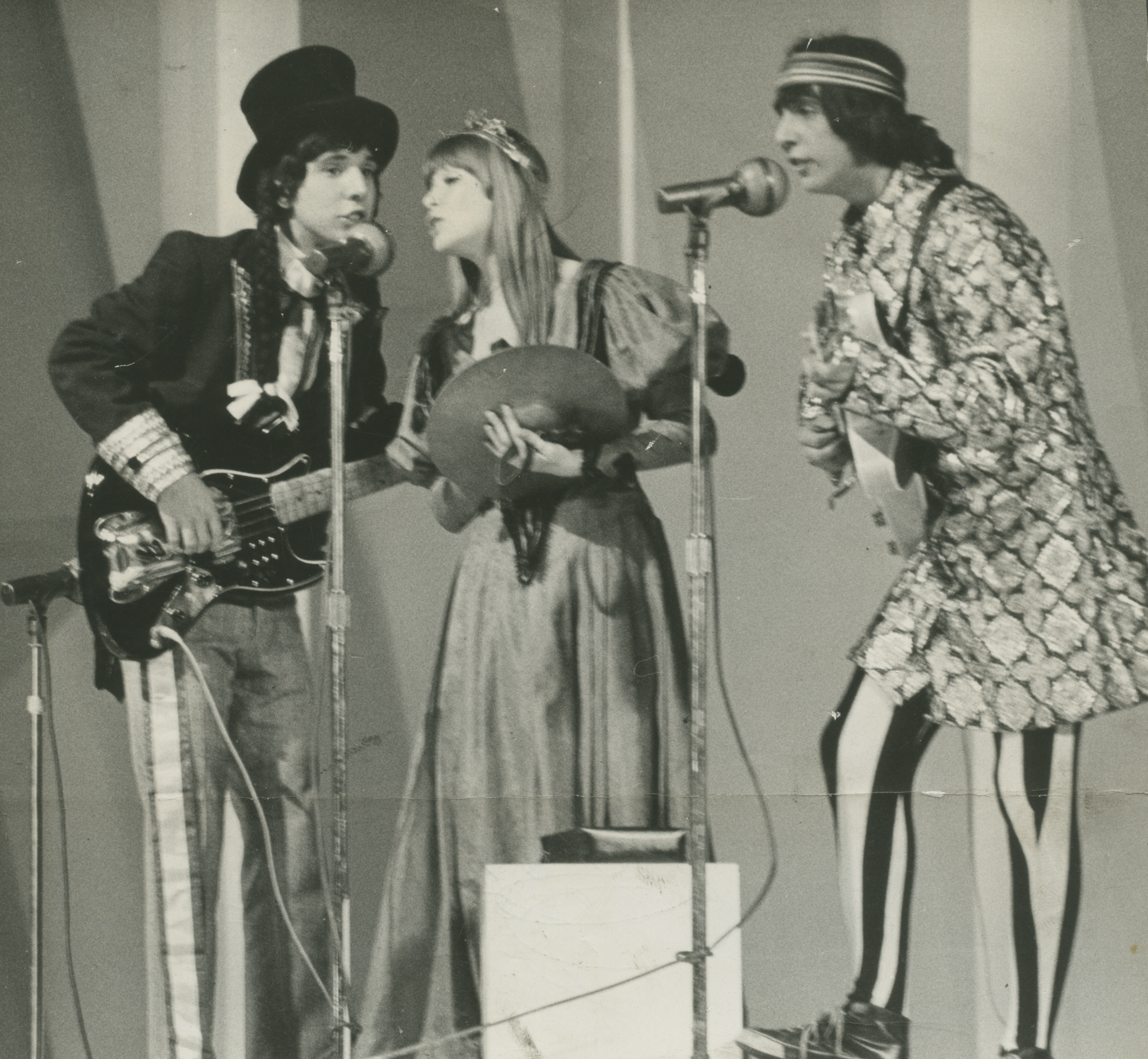

벨로주는 1967년 페스티벌에서 아르헨티나 록 밴드의 지원을 받아 주요 상을 수상하며 브라질 대중음악의 새로운 스타로 떠올랐다. 그러나 1968년에는 트로피칼리아 실험에 완전히 몰두하여 그의 공연은 도발적인 예술 "해프닝"으로 변모했다. 9월 12일, 첫 라운드 경쟁에서 벨로주는 전기선과 동물 이빨로 장식된 밝은 녹색 플라스틱 옷을 입고 나타났고, 그의 백 밴드 오스 무탄테스 역시 기괴한 의상을 입었다. 이들은 높은 볼륨의 사이키델릭 음악을 연주했고, 벨로주는 노골적인 성적 몸짓으로 좌파 학생들을 자극했다. 격분한 관중은 야유와 욕설을 퍼부었고, 미국의 팝 가수 존 단두랜드(John Dandurand)가 무대에 올라 벨로주와 함께 알아들을 수 없는 소리를 내면서 혼란은 더욱 커졌다.

강력한 반발에 벨로주는 9월 15일 두 번째 라운드 출연을 망설였으나, 매니저의 설득으로 무대에 섰다. 이 공연은 라이브로 녹음되어 싱글로 발매되었다. 벨로주의 이름이 불리자마자 학생들은 야유를 보냈고, 그는 같은 녹색 의상을 입고 오스 무탄테스와 함께 등장했다. 이들은 파리 시위 포스터에서 영감을 받아 만든 도발적인 신곡 "É Proibido Proibirpt"(금지하는 것은 금지된다)를 연주했다. 야유 소리가 너무 커서 벨로주의 목소리는 거의 들리지 않았고, 그는 다시 성적인 몸짓으로 학생들을 조롱했다. 곧이어 과일, 채소, 달걀 등이 무대로 날아들었고, 일부 관중은 등을 돌려 불만을 표시했다. 오스 무탄테스도 관중에게 등을 돌리는 것으로 응수했다. 학생들의 반응에 분노한 벨로주는 노래를 멈추고 격렬한 즉흥 연설을 통해 학생들의 문화적 보수주의를 비판했다. 질베르토 지우가 무대에 올라 벨로주를 지지했고, 혼란 속에서 벨로주는 경쟁에서 철수하겠다고 선언했다. 그는 의도적으로 음정을 벗어나게 노래를 마친 뒤, 트로피칼리스타들은 팔짱을 끼고 당당하게 무대를 떠났다.[2][6]

결국 1968년 12월 27일, 벨로주와 질은 그들의 음악이 담고 있는 정치적 메시지 때문에 군사 정부에 의해 체포되어 투옥되었다. 두 달 후 석방되었지만, 런던으로 강제 망명을 떠나야 했다. 이들은 1972년 브라질로 돌아올 때까지 런던에서 살며 음악 활동을 이어갔다.

1993년, 벨로주와 질은 트로피칼리아 운동 25주년을 기념하며 초기 음악 실험을 되새기는 앨범 ''트로피칼리아 2''(Tropicália 2)를 발매했다.[7]

3. 2. 주요 음악가와 검열

1968년 앨범 ''트로피칼리아: ou Panis et Circencis''는 트로피칼리아 운동의 음악적 선언으로 평가받는다. 이 앨범은 여러 음악가의 협업 프로젝트였으나, 카에타노 벨로주(Caetano Veloso)와 질베르토 지우(Gilberto Gil)가 핵심적인 역할을 했다. 앨범은 독특한 박자와 곡 구조를 실험하며 전통과 혁신을 혼합했고, 정치적으로는 1964년 브라질 쿠데타 이후 들어선 군사 정권에 대한 비판적 시각을 담았다. 운동의 주요 예술가로는 오스 무탄테스(Os Mutantes), 질베르토 지우, 갈 코스타(Gal Costa), 카에타노 벨로주 외에도 통 제(Tom Zé), 나라 레앙(Nara Leão) 등이 꼽힌다. 질베르토 지우는 도시 삼바와 보사노바를 리듬 앤 블루스, 소울, 펑크와 결합한 조르지 벤 조르(Jorge Ben Jor)에게서 음악적 영감을 받기도 했다.[5]

트로피칼리아 운동의 반권위주의적이고 실험적인 음악과 가사는 당시 브라질 군사 정권의 검열과 탄압의 표적이 되었다. 특히 벨로주와 지우 등 일부 예술가들이 반정부 시위에 적극적으로 참여한 점도 탄압의 이유가 되었다. 또한, 비틀즈를 비롯한 영미권 대중음악(사이키델릭 록 등)의 영향을 받은 트로피칼리아는, 전통적인 브라질 음악을 중시하고 서구 대중문화를 비판적으로 보던 당시 좌파 학생 운동 세력과도 갈등을 빚었다.

이러한 정치적, 예술적 긴장은 1968년 9월 리우 카톨릭 대학교에서 열린 제3회 국제 가요제에서 카에타노 벨로주의 공연으로 극명하게 드러났다. 전년도 수상자였던 벨로주는 이번 무대에서 오스 무탄테스와 함께 전위적인 의상을 입고 등장하여 높은 볼륨의 사이키델릭 음악과 성적인 몸짓을 선보였다. 이는 보수적인 좌파 학생 관객들을 자극했고, 관객들은 야유와 욕설을 퍼붓고 무대에 이물질을 던지기 시작했다. 벨로주는 이에 굴하지 않고 9월 15일 두 번째 경연 무대에 올라 파리 시위 포스터에서 영감을 받은 신곡 "É Proibido Proibir"(금지하는 것은 금지된다)를 불렀다. 관객들의 야유와 방해는 더욱 거세졌고, 벨로주는 노래를 중단하고 학생들의 문화적 보수성을 비판하는 격렬한 연설을 했다. 질베르토 지우가 무대에 올라 지지를 표했고, 벨로주는 경연 포기를 선언한 뒤 동료들과 함께 퇴장했다.[2][6]

1968년 12월 13일, 군사 정권은 반체제 활동 탄압을 정당화하는 군정령 제5호(AI-5)를 발령했다. 같은 해 12월 27일, 카에타노 벨로주와 질베르토 지우는 정치적인 활동과 음악의 내용 때문에 군사 정부에 의해 체포되어 투옥되었다. 두 사람은 약 두 달 후 석방되었으나, 런던으로의 망명을 강요받아 1972년까지 그곳에서 음악 활동을 이어갔다. 1970년에는 나라 레앙 역시 파리로 망명했다.[20]

이후 1993년, 벨로주와 지우는 트로피칼리아 운동 25주년을 기념하며 ''트로피칼리아 2''(Tropicália 2) 앨범을 발매하여 초기의 음악적 실험을 되새겼다.[7]

3. 3. 카에타노 벨로주의 공연과 논란

트로피칼리스타들의 무정부주의적이고 권위주의에 반대하는 음악과 가사는 당시 브라질 군사 정권의 검열과 탄압의 대상이 되었다. 벨로주와 지우 등 일부는 반정부 시위에도 적극 참여했다. 한편, 비틀즈의 작품을 비롯한 서구 대중문화, 특히 영미권의 사이키델릭 음악과 새로운 물결에 대한 트로피칼리스타들의 관심은, 브라질 전통 음악을 중시하며 민족주의적 성향이 강했던 브라질 좌파 학생들과의 갈등을 유발하기도 했다. 좌파 학생들은 트로피칼리아를 서구 자본주의 문화의 영향을 받아 타락한 것으로 간주하며 강하게 비판했다.

이러한 정치적, 예술적 긴장은 1968년 9월, 리우 카톨릭 대학교 강당에서 열린 제3회 국제 가요제에서 카에타노 벨로주의 공연으로 최고조에 달했다. 당시 청중에는 좌파 성향의 학생들이 다수 포함되어 있었다. 벨로주는 전년도(1967년) 페스티벌에서 아르헨티나 록 밴드의 지원을 받아 주요 상을 수상하며 브라질 대중음악의 새로운 스타로 떠올랐다. 그러나 1968년에는 트로피칼리아 실험에 완전히 몰두하여 그의 공연은 도발적인 예술적 '해프닝'으로 기획되었고, 이는 거의 폭동에 가까운 반응을 일으켰다.

9월 12일 첫 번째 라운드 경쟁에서 벨로주는 처음에는 박수를 받았으나, 공연이 시작되자 분위기는 급변했다. 그는 전기선과 동물 이빨로 장식된 밝은 녹색 플라스틱 의상을 입고 등장했고, 그의 백 밴드인 오스 무탄테스 역시 비슷한 파격적인 모습이었다. 이들은 큰 음량의 사이키델릭 음악을 연주했고, 벨로주는 노골적으로 성적인 몸짓을 보여 학생 관객들을 더욱 분노하게 했다. 관중은 격분하여 야유와 욕설을 퍼부었으며, 미국의 팝 가수 존 단두랜드가 갑자기 무대에 올라 벨로주와 함께 마이크에 알아들을 수 없는 소리를 내면서 혼란은 가중되었다.

격렬한 부정적 반응 이후, 벨로주는 9월 15일 두 번째 라운드 출연을 망설였으나 매니저의 설득으로 무대에 섰다. 이 공연은 라이브로 녹음되어 나중에 싱글로 발매되었다. 벨로주의 이름이 호명되자마자 학생들은 야유를 보내기 시작했다. 그는 (전선과 목걸이를 제외하고) 같은 녹색 의상을 입고 오스 무탄테스와 함께 야유 속에 등장하여, 이 행사를 위해 특별히 쓴 도발적인 신곡 "É Proibido Proibir"(금지하는 것은 금지된다)를 부르기 시작했다. 이 제목은 그가 파리 시위 포스터 사진에서 본 문구에서 따온 것이었다. 야유와 조롱 소리가 너무 커서 벨로주의 노랫소리는 거의 들리지 않았고, 그는 다시 성적인 무대 행위로 좌파 학생들을 의도적으로 조롱했다. 얼마 지나지 않아 관중석에서는 과일, 채소, 달걀, 종이 공 등이 날아들었고, 일부 관객은 등을 돌려 불만을 표시했다. 이에 오스 무탄테스도 관중에게 등을 돌리는 것으로 응수했다. 학생들의 반응에 분노한 벨로주는 노래를 중단하고 격렬한 즉흥 연설을 통해 학생들의 행동과 그들이 가진 문화적 보수주의를 비판했다. 이때 질베르토 지우가 무대에 올라 벨로주를 지지했다. 혼란이 극에 달하자 벨로주는 경연에서 철수하겠다고 발표하고, 의도적으로 음정을 틀리게 노래를 마친 뒤, 트로피칼리스타들은 팔짱을 낀 채 당당하게 무대에서 퇴장했다.[2][6]

이 사건 이후, 1968년 12월 27일, 벨로주와 지우는 그들의 작품이 갖는 정치적인 내용 때문에 군사 정부에 의해 체포되어 투옥되었다. 두 달 후 석방되었으나 런던으로의 망명을 강요받았고, 1972년 브라질로 돌아올 때까지 그곳에서 살면서 음악 활동을 이어갔다.

4. 비판

트로피칼리아 운동은 대중 매체와의 관계가 불확실하고 때로는 적대적이었기 때문에 여러 논란에 휩싸였다. 운동이 예술성을 강조한 점은 대중의 호응과 시장성을 중시하는 미디어와 충돌하는 지점이었다. 또한, 트로피칼리아는 관능적이고 화려한 이미지를 내세웠는데, 이는 1960년대 브라질 군사정권의 억압적인 통치에 대한 저항의 표현이기도 했으나, 미디어의 반감을 더욱 키우는 요인이 되었다. 1968년 클럽, 음악 축제, 텔레비전 쇼 등에서 열린 트로피칼리아 관련 행사들은 미디어의 큰 주목을 받았고, 이는 까에따누 벨로주와 지우베르투 지우 같은 운동의 주요 인물들과 비평가들 사이의 긴장을 더욱 고조시켰다. 이러한 광범위한 관심은 트로피칼리아가 문화 영역에서 항의의 목소리를 내는 것에 대해 군부가 우려하고 의심하게 만드는 결과를 낳았다.

1968년 말, 트로피칼리아는 국제적인 반문화 운동, 특히 미국의 아프리카계 미국인 흑인 권력 운동과 더욱 노골적으로 연결되기 시작했다. 운동은 점차 좌파적인 성향을 띠며 예술적인 결과물을 통해 사회적 메시지를 전달하고자 했다.[8] 같은 해, 까에따누 벨로주의 공연 중 열린 트로피칼리아 콘서트에서는 트로피칼리아 지지자들과 민족주의적 참여 음악을 지지하는 이들 사이에 물리적 충돌이 발생하기도 했다. 주로 대학생들로 구성된 민족주의자들은 벨로주를 향해 야유를 보내고 쓰레기를 던지는 등 격렬하게 반대했다. 이들의 반대는 이전부터 존재했지만, 이 사건을 계기로 극에 달했다. 클럽 수카타에서 열린 트로피칼리아 쇼 역시 브라질 군부 통치에 대한 저항의 성격을 점점 더 강하게 드러냈다. 벨로주가 정부의 요구에 따른 쇼 내용 검열을 거부하자, 군부는 트로피칼리아 관련 활동을 감시하기 시작했다. 결국 1968년 12월 27일, 정부의 탄압이 최고조에 달하면서 까에따누 벨로주와 지우베르투 지우는 체포되어 구금되었고, 이후 2년 반 동안 런던으로 망명해야 했다.[9]

현대 비평가 호베르투 슈바르츠는 트로피칼리아가 브라질 사회의 부조리함을 드러내고 기존의 이념적 사고방식에 의문을 제기하는 데 기여했다고 평가한다. 그러나 그는 동시에 이 운동의 접근 방식이 고정되지 않고 끊임없이 변화했으며, 하나의 중심적인 사상에 얽매이지 않았다는 점도 지적한다.[10]

5. 영향

트로피칼리아 운동에 참여했던 많은 예술가들은 운동 이후에도 브라질 대중문화, 특히 MPB를 통해 꾸준히 활동하며 영향력을 유지해왔다. 대표적으로 질베르투 지우와 카에타노 벨로주는 브라질 국내는 물론 세계적으로도 높은 인기를 누리고 있다. 운동이 끝난 후 한동안 대중의 관심에서 멀어졌던 톰 제 역시 1990년대에 들어 비평적, 상업적으로 다시 주목받기 시작했다.[9]

트로피칼리아는 브라질 음악계 자체뿐만 아니라, 브라질 음악이 외부 세계에 인식되는 방식에도 큰 변화를 가져왔다. 이 운동은 브라질 문화에서 무엇이 '진정한' 브라질적인 것으로 여겨질 수 있는지에 대한 기준을 넓혔으며, 특히 1990년대 이후 국제 청중이 브라질 음악을 경험하고 이해하는 방식을 더욱 다양하게 만들었다. 또한, 트로피칼리아는 다양한 문화 요소를 뒤섞는 예술적 혼성화에 대한 새로운 가능성을 제시함으로써, 이후 세대의 예술가들이 더욱 자유롭게 여러 소리와 스타일을 탐구하고 융합할 수 있는 길을 열어주었다고 평가받는다.[9] 해외의 다양한 예술가들에게 영감을 주었으며, 후대에 여러 방식으로 재조명되고 있다.

5. 1. 카르멘 미란다의 재조명

1940년대부터 1955년 사망할 때까지 가수이자 배우였던 카르멘 미란다는 할리우드 뮤지컬 제작과 라이브 공연으로 활동했다. 그녀는 1939년 브로드웨이에 데뷔하기 전, 이미 1930년대 브라질에서 "삼바의 여왕"으로 불리며 성공적인 경력을 쌓았다. 그러나 미국에서 국제적인 명성을 얻은 후, 많은 브라질 사람들은 그녀의 화려한 의상과 공연 스타일이 브라질 문화를 과장되게 표현한 캐리커처라고 비판적으로 바라보았다.[11]

카에타노 벨로주는 1968년 발표한 노래 "Tropicália"에서 카르멘 미란다를 언급하며, 그녀의 다소 저속하다고 여겨졌던 이미지를 오히려 영감의 원천으로 삼았다. 벨로주는 카르멘 미란다가 당시 자신의 세대에게 "문화적으로 혐오스러운 대상"이었다고 회상하기도 했다. 학자 크리스토퍼 던은 벨로주가 카르멘 미란다를 포용함으로써, 그녀를 "브라질 문화와 그것이 해외에서 받아들여지는 방식에 대한 알레고리"로 다루었다고 분석한다.[9]

5. 2. 해외 영향

1940년대부터 1955년 사망할 때까지 활동한 가수 겸 배우 카르멘 미란다는 할리우드 뮤지컬 제작과 라이브 공연으로 국제적인 명성을 얻었다. 그녀는 1930년대 브라질에서 이미 "삼바의 여왕"으로 불리며 성공을 거두었으나, 미국에서의 성공 이후 화려한 의상과 공연 스타일이 브라질 문화의 캐리커처처럼 여겨져 일부 브라질인들에게 비판받기도 했다.[11] 카에타노 벨로주는 1968년 발표한 노래 "Tropicália"에서 카르멘 미란다를 언급하며 그녀의 다소 저속하게 여겨졌던 이미지를 영감의 원천으로 삼았다. 벨로주는 카르멘 미란다가 자신의 세대에게 "문화적으로 혐오스러운 대상"이었다고 회고하면서도, 그녀를 포용함으로써 "브라질 문화와 해외에서의 수용에 대한 알레고리"로 다루었다고 평가받는다.[9]

트로피칼리아 운동에 참여했던 많은 예술가들은 브라질 대중문화, 특히 MPB(브라질 팝 음악) 영역에서 꾸준히 활동하며 영향력을 유지했다. 질베르투 지우와 카에타노 벨로주는 브라질 국내뿐 아니라 세계적으로도 높은 인기를 누리고 있다. 운동이 끝난 후 한동안 잊혔던 톰 제는 1990년대에 들어 비평적, 상업적으로 다시 주목받기 시작했다.[9]

트로피칼리아는 브라질 외부의 다양한 록 음악가들에게도 영향을 미쳤다. 데이비드 번, 벡, 더 버드 앤 더 비, 아르토 린제이, 데벤드라 반하트, 엘 귄초, 오브 몬트리올, 넬리 퍼타도 등이 트로피칼리아의 영향을 받은 것으로 언급된다. 특히 벡은 1998년, 트로피칼리아 그룹 오스 무탄치스에 대한 존경의 의미를 담아 ''Mutations''라는 제목의 앨범을 발표했다. 이 앨범의 싱글 "Tropicalia"는 빌보드 모던 록 싱글 차트에서 21위를 기록하기도 했다.

1990년대에 들어 브라질과 미국 등 여러 나라의 미디어에서 트로피칼리아에 대한 재평가가 이루어졌다. 미국의 음악가 데이비드 번(전 토킹 헤즈)은 트로피칼리아 관련 컴필레이션 앨범 여러 장을 직접 감수하고 발표했다. 그중 톰 제의 베스트 앨범 『Brazil Classics, Vol.4: The Best of Tom Zé - Massive Hits』(1990년)는 1991년 빌보드 월드 뮤직 앨범 차트에서 13위에 올랐고[21], 미국의 재즈 전문지 『다운 비트』 평론가들이 선정한 1991년 월드 베스트 앨범에서는 4위를 차지했다[18]. 운동의 중심 인물이었던 카에타노 벨로주와 질베르투 지우는 1993년에 협업 앨범 『트로피칼리아 2』를 녹음했고, 이듬해에는 함께 유럽과 미국 투어를 진행했다. 1997년에는 카에타노 벨로주가 회고록 『Verdade Tropical』을 출간했으며, 2002년에는 이 책의 영문판도 출판되었다.

브라질 외 국가에서도 트로피칼리아에 대한 오마주가 나타났다. 일본 밴드 THE BOOM의 앨범 『TROPICALISM -0°』(1996년)나 벡의 앨범 『뮤테이션즈』(1998년) 수록곡 "Tropicalia" 등이 그 예이다.

트로피칼리아의 영향은 음악계를 넘어 다른 분야로도 확장되었다. 미술 분야에서는 2008년 10월부터 2009년 1월까지 도쿄도 현대 미술관에서 "네오 트로피칼리아 브라질의 창조력"이라는 기획전이 열려, 엘리오 오이치시카를 비롯한 여러 예술가들의 작품이 전시되었다[22]. 과학계에서는 2021년, 브라질에서 발견된 나무 개구리의 새로운 종에 이 운동의 이름을 따 ''Scinax tropicalia''라는 학명을 붙이기도 했다.[12]

트로피칼리아는 브라질 음악계 자체뿐만 아니라 브라질 음악이 세계적으로 인식되는 방식에도 큰 변화를 가져왔다. 이 운동은 브라질 문화에서 '진정성'으로 간주되는 것의 범위를 넓혔으며, 1990년대 이후 국제 청중이 브라질 음악을 경험하고 이해하는 방식을 다양화하는 데 기여했다. 또한 예술적 혼합주의(hybridity)에 대한 새로운 기준을 제시하며, 후대 예술가들이 다양한 소리와 스타일을 자유롭게 탐구할 수 있는 길을 열어주었다.[9]

5. 3. 포스트 트로피칼리아

트로피칼리아 운동은 현대 브라질 문화에 인육 섭취 개념과 콘크리트주의(Concretismopt)라는 두 가지 독특한 흐름을 도입했다.[13] 또한 해외 팝 음악의 영향을 받아 브라질 포스트모더니즘의 시작에 기여하기도 했다. 오스왈드 지 안드라지의 인육 섭취 개념은 19세기 낭만주의적 인디언주의와 충돌하면서도 전통을 이어가려는 시도였으며, 이러한 아이디어는 이후 연극 등 예술 분야와 사람들의 인식 속에 영향을 미쳤다.[13]그러나 운동이 활발해지면서 브라질 군사 정권의 탄압이 거세졌고, 체포나 고문을 피한 트로피칼리아 멤버들은 엄격하고 억압적인 통치를 피해 자발적으로 망명길에 올라야 했다. 많은 예술가들이 여러 나라와 도시를 떠돌았으며, 카에타누 벨로주, 지우베르투 지우, 토르콰토 네토 등은 런던, 뉴욕, 파리 등지에서 망명 생활을 했다.[14] 이들 중 일부는 수년이 지나서야 브라질로 돌아올 수 있었고, 다른 이들은 짧은 기간 동안만 머물 수 있었다.

이 시기 지하 잡지들이 활발하게 발간되면서 해외에 있는 예술가들은 자신들의 경험을 알릴 기회를 얻었다. 예를 들어, 뉴욕으로 이주한 엘리우 오이치시카는 "마리오 몬테즈, 트로피캠프"라는 제목의 글을 잡지에 기고했는데, 이는 트로피칼리아 시대의 저항 정신과 목표를 담고 있었다.[15] 이러한 지하 잡지들은 미국과 브라질에 있는 다른 예술가들의 이야기를 전하며, 오이치시카와 같은 망명 예술가들이 브라질 내 동료들과 소통하고 연대하는 중요한 통로가 되었다.[15]

트로피칼리아 운동은 시간이 흐른 뒤에도 여러 방식으로 기록되고 재조명되었다. 2002년, 카에타누 벨로주는 트로피칼리아 운동에 대한 회고록인 ''트로피컬 진실: 브라질 음악과 혁명의 이야기''(Verdade Tropicalpt)를 출판했다. 또한 운동의 주요 음악을 담은 여러 컴필레이션 앨범이 발매되었다.

| 발매 연도 | 앨범 제목 |

|---|---|

| 1996 | Tropicália Essentials |

| 1997 | Tropicalia: 30 Anos |

| 1999 | Tropicália Essentials (주요 아티스트: 지우베르투 지우, 카에타노 벨로소, 갈 코스타, 톰 제, 오스 무탄치스) |

| 1999 | Tropicalia: Millennium |

| 2002 | Tropicalia: Gold |

| 2005 | Novo Millennium: Tropicália |

| 2006 | Tropicália: A Brazilian Revolution in Sound[16] |

2012년에는 브라질 영화감독 마르셀루 마차도가 연출하고 페르난두 메이렐리스가 제작한 다큐멘터리 영화 ''트로피칼리아''(Tropicáliapt)가 개봉되어 운동의 역사를 영상으로 담아냈다.[17]

6. 재평가

1990년대에 들어서면서 브라질과 미국 등 여러 미디어에서 트로피칼리아 운동이 다시 주목받기 시작했다. 특히 미국 뮤지션 데이비드 번(전 토킹 헤즈)은 트로피칼리아 관련 컴필레이션 앨범을 여러 장 기획하고 발표하며 재평가에 기여했다. 그중 톰 제의 베스트 앨범 《Brazil Classics, Vol.4: The Best of Tom Zé - Massive Hits》(1990년)는 1991년 빌보드 월드 뮤직 앨범 차트에서 13위를 기록했고[21], 미국의 재즈 전문지 《다운 비트》 평론가들이 선정한 1991년 월드 베스트 앨범에서는 4위에 오르는 등[18] 성과를 거두었다.

트로피칼리아 운동의 핵심 인물이었던 카에타노 벨로주와 지우베르투 지우는 1993년에 협력하여 앨범 《트로피칼리아 2》를 발표했으며, 다음 해에는 함께 유럽과 미국 투어를 진행하며 활동했다. 1997년에는 카에타노 벨로주가 회고록 《Verdade Tropical》을 출간했고, 이 책은 2002년 영어로도 번역되어 출판되었다.

트로피칼리아는 브라질 외 다른 국가 예술가들에게도 영향을 주었다. 일본 밴드 THE BOOM의 앨범 《TROPICALISM -0°》(1996년)나 미국 뮤지션 벡의 앨범 《뮤테이션즈》(1998년)에 수록된 곡 "Tropicalia" 등은 트로피칼리아에 대한 오마주이다.

미술계에서도 트로피칼리아가 재조명되었다. 2008년 10월 22일부터 2009년 1월 12일까지 일본 도쿄도 현대 미술관에서는 "네오 트로피칼리아 브라질의 창조력"이라는 제목의 기획 전시가 열려, 엘리오 오이치시카를 비롯한 여러 예술가들의 작품을 선보였다[22].

7. 주요 앨범

wikitext

| 아티스트 | 앨범 | 년도 |

|---|---|---|

| 오스 무탄치스 | 오스 무탄치스 | 1968 |

| 여러 아티스트 | Tropicália: ou Panis et Circencis | 1968 |

| 카에타누 벨로주 | Caetano Veloso | 1968 |

| 지우베르투 지우 | Gilberto Gil | 1968 |

| 갈 코스타 | Gal Costa | 1969 |

참조

[1]

웹사이트

Tropicalia

http://www.allmusic.[...]

AllMusic. All Media Network

2015-11-07

[2]

서적

Tropical truth: a story of music and revolution in Brazil

2003

[3]

논문

Nationalism, Dissension, and Politics in Contemporary Brazilian Popular Music

http://www.jstor.org[...]

2002

[4]

간행물

Nationalism, Dissension, and Politics in Contemporary Brazilian Popular Music

2002

[5]

뉴스

Blood on the Ground

https://www.theguard[...]

2018-10-16

[6]

문서

"Il est Interdit d’Interdire: The Transnational Experience of 1968 in Brazil"

2006

[7]

논문

Rap, Reggae, Rock, or Samba: The Local and the Global in Brazilian Popular Music (1985–95)

http://muse.jhu.edu/[...]

2006

[8]

논문

Tropicália Film Review

http://web.a.ebscoho[...]

2013-11-01

[9]

서적

Brutality Garden: Tropicalia and the Emergence of a Brazilian Counterculture

https://archive.org/[...]

The University of North Carolina Press; 1st New edition (October 15, 2001)

2001-10-15

[10]

논문

Brazilian Musical Values of the 1960s and 1970s: Popular Urban Music from Bossa Nova to Tropicalia

1980-12

[11]

웹사이트

CARMEN MIRANDA: RIPE FOR IMITATION Indiana University

http://www.lorihalla[...]

[12]

논문

A new species of Scinax Wagler (Hylidae: Scinaxini) from the tropical forests of Northeastern Brazil

https://www.research[...]

2022-05-25

[13]

서적

The Global Sixties in Sound and Vision

palgrave macmillan

2014

[14]

간행물

Tropicália

2013-11

[15]

간행물

TROPICAMP: PRE- and POST-TROPICLIA at Once: Some Contextual Notes on Hlio Oiticicas 1971 Text

2011-09

[16]

웹사이트

Tropicalia: A Brazilian Revolution In Sound

http://www.metacriti[...]

2008-05-16

[17]

웹사이트

Tropicália (2012) - IMDb

https://www.imdb.com[...]

[18]

서적

『トロピカーリア ブラジル音楽を変革した文化ムーヴメント』

音楽之友社

2005

[19]

웹사이트

ブラジル・サイト(ブラジル音楽)

http://www.brazil.ne[...]

[20]

문서

『トロピカリア』日本盤CD(PHCA-4226)ライナーノーツ

[21]

웹사이트

allmusic(((Brazil Classics, Vol.4: The Best of Tom Zé - Massive Hits>Awards)))

http://www.allmusic.[...]

[22]

웹사이트

Neo Tropicalia|ネオ・トロピカリア ブラジルの創造力|東京都現代美術館

http://www.mot-art-m[...]

[23]

웹인용

Tropicalia

http://www.allmusic.[...]

AllMusic. All Media Network

2015-11-07

[24]

서적

Tropical truth: a story of music and revolution in Brazil.

2003

[25]

논문

Nationalism, Dissension, and Politics in Contemporary Brazilian Popular Music.

http://www.jstor.org[...]

2002

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com