풀어쓰기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

풀어쓰기는 한글을 자음과 모음 단위로 풀어 쓰는 방식을 의미한다. 훈민정음 창제 당시부터 풀어쓰기 주장이 있었으며, 개화기를 거치며 가로 풀어쓰기 방식이 유길준, 주시경 등에 의해 제안되었다. 최현배는 로마자를 참고하여 대문자와 소문자, 인쇄체와 필기체를 구분하는 풀어쓰기 안을 제시했으나, 1954년 한글 간소화 방안으로 인해 모아쓰기가 정착되었다. 현재는 한글 풀어쓰기 학회에서 실행을 주장하지만, 한글 점자와 같은 제한적인 용도로 사용된다. 풀어쓰기는 음소와 음절, 기계화, 맞춤법 등 다양한 쟁점을 가지고 있으며, 음절 구분이 어렵고, 맞춤법의 복잡성을 야기할 수 있다는 단점이 존재한다. 반면, 불필요한 ‘ㅇ’의 사용을 줄여 효율성을 높이고, 고유어 사용을 촉진할 수 있다는 장점도 있다.

2. 역사

2. 1. 창제부터 개화기까지

훈민정음이 창제될 당시에는 한자 한 글자가 기본 음운을 최대 세 개 모아서 발음된다는 ‘3운 조직설’이 음운학자들의 정설이었으며, 세종도 이런 기존의 이론에 맞춰 받침이 있는 모아쓰기로 훈민정음을 창제했다는 주장이 있다.[1][4] 《훈민정음》에는 “凡字必合而成音”(범자필합이성음)이라는 구절이 있는데,[2] 이기문은 이를 근거로 원래 한글은 모아쓰도록 규정되었다고 했다. 그러나 김정수는 “如孔子ㅣ魯ㅅ:사ᄅᆞᆷ之類。”[2]라는 구절을 들어 해례본에서도 풀어쓰기를 하고 있다고 반박했다.[5]

갑오개혁 이후 개화기를 거치면서, 한글 또한 한자의 보조 수단이 아닌 독자적인 문자로서 기능해야 한다는 인식이 확산되었고, 이에 따라 풀어쓰기 주장이 나타났다. 가로 풀어쓰기는 유길준의 《서유견문》이나 천주교, 개신교 선교사 등에 자극받아 더 많은 관심을 얻었다.

주시경은 1914년 4월 13일 붓으로 쓴 《말의 소리》에서 ‘우리글의 가로 쓰는 익힘’이라는 제목으로 가로 풀어쓰기의 보기를 제시하였다. 이후 그의 제자들이 주축이 되어 한글 학회의 전신인 조선어 연구회를 창립하고 가로 풀어쓰기 보급에 힘썼다. 가로 풀어쓰기는 오랫동안 학회의 숙원이었고 학회지 《한글》의 표지에는 제호 《한글》 위에 풀어쓰기로 쓴 ㅎㅏㄴㄱㅡㄹ이 있었다. 학회지에서는 다음과 같은 광고를 내어 풀어쓰기 시안을 모집하기도 했다.

: 한글 가로쓰기(橫綴)는 필요한가?

: 만일 필요하다면, 그 자체(字體)는 어떻게 하며,

: 서법(書法)은 어떻게 할 것인가?

: 이에 대하여 연구하신 것이 계시거든 본사로 보내 주시면 감사하겠습니다.

이에 대해 최현배를 비롯한 많은 학자들이 제안을 보내왔고, 지금 풀어쓰기라고 하면 주로 최현배의 안을 가리킨다.

2. 2. 최현배의 풀어쓰기안

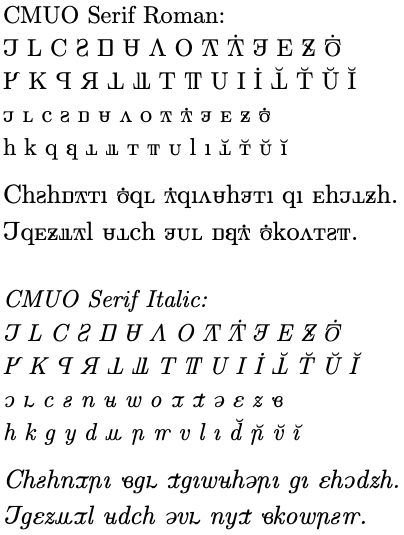

최현배는 한글 풀어쓰기를 위해 '대문자'와 '소문자', '인쇄체'와 '필기체'를 새로 고안했다.[4] 대문자와 소문자를 고안한 것은 로마자의 영향으로, 로마자에 있는 구별이 한글에 당장 필요없다고 없앨 이유가 없다는 논리였다.[4] 인쇄체와 필기체의 구분을 둔 것은 인쇄체는 보이기 위한 것이고 필기체는 쓰기 위한 것이니 각각의 형태에 맞는 원칙도 따로 제정되어야 하기 때문이었다.[4]

최현배 글꼴의 특징은 다음과 같다.

최현배의 풀어쓰기안은 표준 모아쓰기 한글과는 달리 대문자와 소문자의 구분이 있고, 일부 특수 자모들이 있다는 점에서 유니코드의 한글 영역과 호환되지 않는다. Computer Modern Unicode Oesol 글꼴을 이용하여 컴퓨터에서 구현 가능하다.[4]

2. 3. 광복 후

일제강점기가 끝난 뒤, 한국인의 언어 생활에는 일본어가 깊숙이 침투해 있었고 얼마 지나지 않아 한반도는 남북으로 분단되었다.[3]

대한민국에서는 1954년 문교부의 새 한글 간소화 방안이 모아쓰기를 지지하면서 모아쓰기-풀어쓰기 논란이 일단락되었다. 조선민주주의인민공화국에서는 주시경의 제자이자 조선어 신철자법 제정의 주축이었던 김두봉이 풀어쓰기를 지지했으나, 그의 정치적인 몰락과 함께 풀어쓰기 논쟁이 사라졌다.[3] 김일성은 풀어쓰기에 관심을 가지고 있었지만 분단 상황에서 남북이 서로 다른 문자 체계를 가지는 것은 반대했기 때문에 풀어쓰기를 쓰더라도 통일 이후에 쓰는 것이 좋다고 생각했다.[3]

2. 4. 1990년대 이후

현재에는 '한글 풀어쓰기 학회'가 풀어쓰기 실행을 주장하고 있으나, 실제적으로는 한글 점자 등 제한적인 용도에서만 쓰이고 있다.

학문적으로도 풀어쓰기에 대한 논쟁은 잠잠해져, 90년대 이후로는 풀어쓰기를 주장하는 학회 이외에서 객관적으로 풀어쓰기를 진지하게 다루는 연구를 행하거나, 실제로 풀어쓰기를 써서 출판물을 만드는 일은 거의 없어졌다. 국어학적인 연구로는 찬성측의 김정수가 1989년에, 반대측의 김경석이 1993년에 발표한 것과, 최현배의 풀어쓰기를 탐구한 2004년의 황호성의 연구 정도뿐이라고 한다.

3. 쟁점

3. 1. 음소와 음절

풀어쓰기는 필연적으로 음소 단위의 표기가 된다. 풀어쓰기를 찬성하는 측에서는 이 점을 풀어쓰기의 장점으로 내세운다. 일례로, 최현배는 “가로글씨의 배열이 소리의 나는 차례와 일치한다”라고 하여 음소 순으로 배열되는 것을 풀어쓰기의 근거로 들었다.[4] 또 김정수는 한국어 연구자들이 음절 단위로 한국어를 분석하다가 음절에서는 나타나지 않는 형태소를 놓치는 오류를 들어, 이러한 음절 위주의 인식이 한국어 분석의 장애가 되는 것을 풀어쓰기의 필요성으로 들었다. 이러한 예로는 허웅이 낚시의 형태소를 “낛-”('낚-'의 옛말)과 “-ㅣ”가 아니라 “낚-”과 “-시”로 갈라서 설명한 것이 있다.[5]

한글이 음절 단위로 적히는 것은 음절 단위 문자인 한자를 사용하는 중국어의 영향을 받은 것이라는 점은 어느 정도 폭넓은 지지를 받고 있다. 다만 풀어쓰기 찬성론 쪽에서는 이 점을 좀 더 극단적으로 본다. 이에 따르면, 본디 한글은 음소 문자에 더 적합하거늘 한자의 음운론에 얽매여서 음절 단위로 표기하게 된 것이라고 한다. 그리고 김정수는 더 나아가서 한글이 음절 단위로 적히기 때문에 중국말을 받아들이기 쉬워졌고, 한국어가 중국어의 영향으로 자율적인 발전을 저해받았을지도 모른다고 주장했다. 또 한국어에서 어두 자음군이 사라진 것도 음절 단위 표기의 영향이라고 추측했다.[4][5]

그러나 이동석은 한글이 음절 단위로 적히는 것은 오히려 한국어의 특성 때문이라며 이것이 전적으로 중국어의 영향이라는 주장에 반박했다. 서양의 언어는 장애음이 음절 말이거나 아니거나 크게 다르게 발현되지 않지만, 한국어는 이와는 달리 음절 말에서 장애음이 터지지 않는 특성이 있다. 이 때문에 한국어 화자들이 한국어를 음소가 아니라 음절 단위로 인식되는 것은 자연스럽고, 한글이 음절 단위로 적히는 것은 이런 인식을 반영한 현상이라는 것이다. 이에 따르면 아래에서 전경련을 'ㅈㄱㄹ'로 줄이지 않는 것은 단점이라기보다는 한국어에서 음절 단위가 뚜렷이 구분되는 것을 반영한 것일 뿐이다. 풀어쓰기는 서양 언어의 특징을 잘 보여주고, 모아쓰기는 한국어의 특성을 잘 나타내는 표기지 우열을 가릴 문제가 아니다.[4]

3. 2. 기계화

풀어쓰기는 모아쓰기에 비해 기계화에 유리하다는 점이 인정된다.[4] 초기 인쇄 및 컴퓨터 환경에서 풀어쓰기는 적은 수의 활자와 문자로 한글을 표현할 수 있어 효율적이었다.

주시경은 《독립신문》 교정 경험을 바탕으로, 영어와 달리 한글은 조판 전 '문선(文選) 식자 과정'을 거쳐야 했기에 한글이 과학성에도 불구하고 영어에 뒤진다고 판단했다. 모아쓰기는 2000자 이상의 활자가 필요했지만, 풀어쓰기는 최소 24자의 낱글자 활자만으로 인쇄가 가능하여 인쇄가 더 쉬웠다.[4] 1949년 공병우 박사가 실용적인 기계식 타자기를 개발하기 전까지는 모아쓰기 타자기가 없어, 이 시기 풀어쓰기는 상당한 영향력을 가졌다.

컴퓨터의 등장으로 풀어쓰기의 필요성이 다시 부각되었다. 초기 컴퓨터에서 표현 가능한 문자가 많지 않았기에, 한글을 24자로 줄일 수 있는 풀어쓰기는 당시 컴퓨터를 한글로 활용하는 데 유리했다.[5] 컴퓨터 처리 능력 향상으로 완성형 현대 한글 11172자를 모두 사용하는 것이 가능해지면서 한글 기계화를 위한 풀어쓰기의 필요성은 줄었지만, 글꼴 제작이나 전산 처리에서는 여전히 풀어쓰기가 더 편리한 것으로 평가받는다.

3. 3. 맞춤법

풀어쓰기 찬성론자들은 분철이 불가능하여 연철과 분철 구분을 할 필요 자체가 없어지므로 맞춤법이 단순해진다고 주장한다. 예를 들어, '먹으니'와 '머그니' 중 무엇을 써야 할지 헷갈릴 염려가 없어진다.[6][4] 풀어쓰기는 모아쓰기보다 '품사별로 구분하여 쓰기', '용언의 변화에서 어근 밝혀 쓰기'가 간단하고, 합성어의 '어원 밝혀 쓰기'가 쉽다고 주장한다.[6][4]

그러나 풀어쓰기는 교착어인 한국어의 특성을 가려 형태소 구분을 어렵게 한다는 비판을 받는다. 한국어는 어휘 형태소 뒤에 문법 형태소가 붙어서 문법적인 기능을 표현하므로 이들을 구분해야 하는데, 풀어쓰기는 음절 경계가 한눈에 들어오지 않아 형태소 구분이 어렵다는 것이다.[4]

이러한 문제로 인해 풀어쓰기가 오히려 더 복잡한 맞춤법 규정을 야기할 수 있다는 지적도 있다. 예를 들어, '좋고'를 그냥 풀어쓰면 'ㅈㅗㅎㄱㅗ'지만, 소리나는 대로 쓰면 'ㅈㅗㅋㅗ'가 되는데, 이는 'ㅈㅗㅎㅏ'(좋아)와 비교하면 형태소를 구분하기 어렵게 하고 교착어의 특성을 가린다. 형태소를 쉽게 구분하려면 소리나는 대로 쓰지 않고 원형을 밝혀 적어야 하는데, 이는 더 복잡한 표기법 규정으로 이어질 수 있다.[4]

또한, 한국어 맞춤법 중에서 모아쓰기에만 국한되는 규정이 별로 없어, 풀어쓰기 도입으로 인한 단순화 효과가 크지 않다는 지적도 있다.[4]

4. 장점

모아쓰기에서는 초성이 없는 음절의 초성 자리에 음가 없는 ㅇ(이응)을 넣는데, 이는 불필요한 경우가 많다.[3] 한국어에서 홀소리로 시작하는(즉, 초성이 ㅇ인) 낱말이 10%를 훨씬 넘고,[3] 토씨 중 '~이, ~에게, ~으로, ~을' 등과 같이 홀소리로 시작하는 경우가 많으며, 용언 활용 시 어미에 '으'가 자주 사용되기 때문이다.[3] 이러한 불필요한 ㅇ의 삽입은 필기나 타자 시 더 많은 노력을 요구하여 기록의 효율성을 저하시킨다.

풀어쓰기에서는 홀소리 'ㅡ'를 생략할 수 있는 경우가 많아 효율성을 더욱 높일 수 있다. 예를 들어, '그러므로'를 풀어쓰면 'ㄱㅡㄹㅓㅁㅡㄹㅗ'가 되는데, 첫 'ㅡ'는 생략되어도 혼동이 없다. 이는 한국어에서 단어 첫머리에 두 개의 닿소리가 연속으로 나타나지 않으므로, 첫머리에 닿소리 두 개 이상이 연속되면 첫 자음 뒤에 'ㅡ'를 붙여 읽도록 규칙을 정할 수 있기 때문이다. 다만, 겹닿소리를 인정하지 않고 한글 기본 24자만으로 풀어쓰기를 하는 경우에는 'ㅡ'를 생략하지 않는다.

로마자나 키릴 문자 등을 쓰는 서양 언어와 달리, 한국어에서는 머리글자 약어가 음절 단위로 고정되어 있다. 예를 들어 '전국경제인연합회'는 '전경련'으로 쓰지만 'ㅈㄱㄹ' 등으로 줄이지 않는다. 모아쓰기는 언어가 자연스러운 변화를 겪지 못하고 음절 단위로만 변화하도록 만드는 족쇄가 될 수 있다.[3]

풀어쓰기에서는 '아', '가', '각' 등이 차지하는 공간의 폭이 모두 다르다. 받침이 많은 한자어에 비해 받침이 적은 고유어가 표기 길이 경쟁에서 약점을 만회할 수 있어, 풀어쓰기는 고유어 사용을 촉진할 수 있다.[3]

4. 1. 효율성

모아쓰기에서는 초성이 없는 음절의 초성 자리에 음가 없는 ㅇ(이응)을 넣는데, 이는 불필요한 경우가 많다.[3] 한국어에서 홀소리로 시작하는(즉, 초성이 ㅇ인) 낱말이 10%를 훨씬 넘고,[3] 토씨 중 '~이, ~에게, ~으로, ~을' 등과 같이 홀소리로 시작하는 경우가 많으며, 용언 활용 시 어미에 '으'가 자주 사용되기 때문이다.[3] 이러한 불필요한 ㅇ의 삽입은 필기나 타자 시 더 많은 노력을 요구하여 기록의 효율성을 저하시킨다.풀어쓰기에서는 홀소리 'ㅡ'를 생략할 수 있는 경우가 많아 효율성을 더욱 높일 수 있다. 예를 들어, '그러므로'를 풀어쓰면 'ㄱㅡㄹㅓㅁㅡㄹㅗ'가 되는데, 첫 'ㅡ'는 생략되어도 혼동이 없다. 이는 한국어에서 단어 첫머리에 두 개의 닿소리가 연속으로 나타나지 않으므로, 첫머리에 닿소리 두 개 이상이 연속되면 첫 자음 뒤에 'ㅡ'를 붙여 읽도록 규칙을 정할 수 있기 때문이다. 다만, 겹닿소리를 인정하지 않고 한글 기본 24자만으로 풀어쓰기를 하는 경우에는 'ㅡ'를 생략하지 않는다.

4. 2. 문자 생활

로마자나 키릴 문자 등을 쓰는 서양 언어와 달리, 한국어에서는 머리글자 약어가 음절 단위로 고정되어 있다. 예를 들어 '전국경제인연합회'는 '전경련'으로 쓰지만 'ㅈㄱㄹ' 등으로 줄이지 않는다. 모아쓰기는 언어가 자연스러운 변화를 겪지 못하고 음절 단위로만 변화하도록 만드는 족쇄가 될 수 있다.[3]풀어쓰기에서는 '아', '가', '각' 등이 차지하는 공간의 폭이 모두 다르다. 받침이 많은 한자어에 비해 받침이 적은 고유어가 표기 길이 경쟁에서 약점을 만회할 수 있어, 풀어쓰기는 고유어 사용을 촉진할 수 있다.[3]

5. 단점

5. 1. 음절 구분

풀어쓰기는 시각적으로 음절을 구분하기 어렵게 하여 글을 읽는 속도를 느리게 할 수 있다.[7] 이는 영어의 단점으로 지적되기도 하는데, 제주여자고등학교 국어 교사 진순효는 "기계화 시대에 맞춘다고 한글을 풀어쓰는 것은 빈대 잡으려고 초가삼간 태우는 격"이라고 주장하며 한글 풀어쓰기를 비판했다.[7]참조

[1]

웹인용

한글 가로 풀어쓰기 주장

http://www.hangeul.o[...]

2014-03-07

[2]

문헌

훈민정음

[3]

서적

스물한 통의 역사 진정서

도서출판 앨피

2005

[4]

간행물

한글의 풀어쓰기와 모아쓰기에 대하여 -최현배 선생의 『글자의 혁명』을 중심으로-

2008

[5]

간행물

한글 풀어쓰기 운동

1989

[6]

간행물

모아쓰기와 풀어쓰기에 대하여

한글학회

[7]

뉴스

제주의소리

http://www.jejusori.[...]

제주의소리

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com