피그미늘보로리스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

피그미늘보로리스는 베트남, 캄보디아, 라오스, 중국 남부에 분포하는 야행성 영장류이다. 1907년 처음 학계에 보고되었으며, 한때는 다른 늘보로리스 종과 통합되기도 했지만, 형태학적, 유전적 연구를 통해 별개의 종으로 인정받았다. 피그미늘보로리스는 머리-몸통 길이가 195~230mm이고, 꼬리는 짧으며, 잡식성으로 곤충, 과일 등을 먹는다. 냄새 표식을 통해 의사소통하며, 짝짓기 시기에는 휘파람 소리를 낸다. 서식지 파괴, 사냥, 불법 거래 등으로 인해 개체 수가 급감하여 멸종 위기에 처해 있으며, 보존 노력이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 로리스과 - 순다로리스

순다로리스는 순다 열도에 서식하는 영장류로, 눈 주위의 어두운 고리와 흰색 줄무늬를 가지며, 수액, 꽃꿀, 과일 등을 먹고 야행성이며 멸종 위기에 처해 있다. - 로리스과 - 늘보로리스

늘보로리스는 남아시아와 동남아시아에 사는 로리스과의 야행성 영장류로, 둥근 머리와 뭉툭한 꼬리를 가지며 몸에 독성이 있고, 삼림 벌채와 야생동물 거래로 인해 멸종 위기에 처해 있으며 7종이 알려져 있다. - 캄보디아의 포유류 - 빈투롱

빈투롱은 사향고양이과에 속하는 포유류로, 덥수룩한 털과 잡는 꼬리가 특징이며, 인도, 네팔, 동남아시아 숲에서 서식하며, 잡식성으로 과일, 작은 동물 등을 먹고, 멸종위기종으로 보호받고 있다. - 캄보디아의 포유류 - 이라와디돌고래

이라와디돌고래는 짧은 부리와 둥근 머리, 작은 삼각형 등지느러미가 특징인 참돌고래과의 돌고래로 동남아시아 하천 하구와 해안가에 주로 서식하며 멸종 위기에 처해 보호가 시급하다. - 라오스의 포유류 - 빈투롱

빈투롱은 사향고양이과에 속하는 포유류로, 덥수룩한 털과 잡는 꼬리가 특징이며, 인도, 네팔, 동남아시아 숲에서 서식하며, 잡식성으로 과일, 작은 동물 등을 먹고, 멸종위기종으로 보호받고 있다. - 라오스의 포유류 - 인도차이나호랑이

인도차이나호랑이는 과거 동남아시아에 널리 분포했으나 현재는 태국과 미얀마에 주로 서식하며, 어두운 색깔과 짧은 줄무늬, 작은 몸집이 특징이고 밀렵과 서식지 파괴로 인해 멸종 위기에 처해 국제적인 보전 노력이 필요한 호랑이 아종이다.

| 피그미늘보로리스 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 멸종 위기 등급 | 취약종 |

| CITES | 부속서 I |

| 학명 | Xanthonycticebus pygmaeus |

| 명명자 | (본호테, 1907) |

| 모(母) 명명자 | 네카리스 & 니즈만, 2022 |

| 이명 | Nycticebus pygmaeus 본호테, 1907 Nycticebus intermedius Dao Van Tien, 1960 |

| 분포 지역 | 피그미늘보로리스 분포 지역 |

| 몸길이 | 19~23 cm |

| 몸무게 | 약 450g |

| 생물 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 포유강 |

| 목 | 영장목 |

| 아목 | 곡비원아목 |

| 하목 | 로리스하목 |

| 과 | 로리스과 |

| 아과 | 로리스아과 |

| 속 | 늘보로리스속 |

| 종 | 순다로리스 (N. pygmaeus) |

| 참고 자료 | |

| IUCN | Blair, M., Nadler, T., Ni, O., Samun, E., Streicher, U. & Nekaris, K.A.I. 2021. Nycticebus pygmaeus. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T14941A198267330. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T14941A198267330.en |

| 인용된 저널 | K. Anne-Isola Nekaris , Vincent Nijman, 2022, A new genus name for pygmy lorises, Xanthonycticebus gen. nov. (Mammalia, primates), Zoosystematics and Evolution, 98, 87–92, doi:10.3897/zse.98.81942 Mary E. Blair, Giang T. H. Cao, Elora H. López-Nandam, Daniel A. Veronese-Paniagua, Mark G. Birchette, Marina Kenyon, Badrul M. Md-Zain, Rachel A. Munds, K. Anne-Isola Nekaris, Vincent Nijman, Christian Roos, Hoàng M. Thach, Eleanor J. Sterling, Minh D. Le, 2023년 3월 3일, Molecular Phylogenetic Relationships and Unveiling Novel Genetic Diversity among Slow and Pygmy Lorises, including Resurrection of Xanthonycticebus intermedius, Genes, 영어, 14, 3, 643, doi:10.3390/genes14030643 |

| 기타 정보 | |

| 브리스톨 동물원 설명 | http://www.bristolzoo.org.uk/learning/animals/mammals/pygmy-loris |

2. 역사, 분류, 계통 발생

피그미늘보로리스는 1907년 J. 루이스 보노트에 의해 처음으로 기재되었다.[1] 이후 여러 학자들에 의해 느린로리스의 아종으로 분류되기도 했으나, 콜린 그로브스의 연구를 통해 형태학적으로 뚜렷한 차이가 있음이 밝혀졌다.[6][7]

이후, 염색체 구조,[8] 유전적 거리,[9] 미토콘드리아 DNA 제한 효소 분석 등 다양한 연구를 통해 피그미늘보로리스가 별개의 종이라는 것이 확인되었다.

최근에는 D-loop와 사이토크롬 ''b'' 미토콘드리아 DNA 마커를 사용한 분자 계통 연구를 통해 피그미늘보로리스가 다른 늘보로리스 종보다 이른 시기(약 270만 년 전)에 분화되었음이 밝혀졌다. 또한, 핵산 서열 다양성 분석 결과, 중국 남부와 베트남 사이 경계 지역의 피그미늘보로리스는 벵갈늘보로리스와의 유전자 침투 혼성화 영향을 받지 않은 것으로 나타났다. 이는 피그미늘보로리스의 낮은 다형성이 창시자 효과에 의한 것일 가능성을 시사한다.

2. 1. 발견 및 초기 분류

피그미늘보로리스는 1907년 J. 루이스 보노트에 의해 처음 과학적으로 기술되었다. 이 설명은 1905년 베트남 냐짱(당시에는 프랑스 보호령인 안남)에서 표본을 수집한 프랑스 의사인 J. 바살이 보낸 수컷 표본을 기반으로 했다.[1] 1939년, 레지날드 이네스 포코크는 모든 늘보로리스를 단일 종인 ''Nycticebus coucang''으로 통합했다.[2]

1953년, 영장류학자 윌리엄 찰스 오스만 힐은 모든 늘보로리스를 단일 종인 ''Nycticebus coucang''으로 통합하고 다른 형태들을 아종 수준에서 구별되는 것으로 간주했다. 오스만 힐은 ''Nycticebus coucang pygmaeus''를 나열하면서 "이 형태에 종 지위를 부여해야 할 필요가 있을 수 있다"고 인정했다.[3] 1960년, 다오 반 티엔은 베트남 호아빈 성에서 ''N. intermedius''라고 명명한 종을 보고했지만, 이 표본은 어린 개체를 기반으로 기술된 피그미늘보로리스의 성체로 밝혀졌다.[4][5] 영장류학자 콜린 그로브스는 인도차이나에서 온 늘보로리스를 연구한 후, 피그미늘보로리스가 형태학적으로 별개의 종으로 간주될 만큼 독특하다고 제안했다.[6][7] 이 의견의 타당성은 나중에 염색체 구조,[8] 유전적 거리가 다형성 위치에서 단백질 변이를 통해 결정된 연구,[9] 그리고 미토콘드리아 DNA 제한 효소 분석을 통해 입증되었다. 네카리스와 니즈만(2022)은 형태학적, 행동적, 핵형 및 유전적 데이터를 결합하여 피그미늘보로리스를 자체 속인 ''Xanthonycticebus''에 배치하는 것이 가장 좋다고 제안했다.

''Nycticebus'' 속 내의 계통 발생 관계는 22마리의 늘보로리스 개체로부터 얻은 DNA 염기서열인 D-loop와 사이토크롬 ''b'' 미토콘드리아 DNA 마커를 사용하여 현대적인 분자 기술로 연구되었다. 이 분석에서 피그미늘보로리스를 포함한 ''Nycticebus''의 대부분의 인식된 계통이 유전적으로 구별되는 것으로 나타났고, 이 종은 아마도 270만 년 전에 시작하여 다른 늘보로리스 종보다 더 일찍 분화된 것으로 나타났다. 핵산 서열 다양성의 분석은 중국 남부와 베트남 사이의 경계 지역(피그미늘보로리스와 벵갈늘보로리스 사이의 동소적 지역)에서 채취한 개체로부터 피그미늘보로리스가 벵갈늘보로리스(''N. bengalensis'')와 같은 유전자 침투 혼성화의 영향을 받지 않는다는 것을 보여준다. 연구 저자들은 피그미늘보로리스의 낮은 다형성은 창시자 효과 때문일 수 있으며, 연구에 사용한 개체는 1860년에서 7350년 사이에 베트남 중부 또는 남부에 살았던 조상에서 유래한다고 제안한다.

2. 2. 별개의 종으로 인정

피그미늘보로리스는 1907년 J. 루이스 보노트에 의해 처음 과학적으로 기술되었다. 이 설명은 1905년 베트남 냐짱(당시 프랑스 보호령 안남)에서 표본을 수집한 프랑스 의사 J. 바살이 보낸 수컷 표본을 기반으로 했다.[1] 1939년, 레지날드 이네스 포코크는 모든 늘보로리스를 단일 종인 ''Nycticebus coucang''으로 통합했다.[2]

1953년, 영장류학자 윌리엄 찰스 오스만 힐 역시 모든 늘보로리스를 단일 종인 ''Nycticebus coucang''으로 통합하며 다른 형태들을 아종 수준으로 간주했다. 오스만 힐은 ''Nycticebus coucang pygmaeus''를 언급하며 "이 형태에 종 지위를 부여해야 할 수도 있다"고 인정했다.[3] 1960년, 다오 반 티엔은 베트남 호아빈 성에서 ''N. intermedius''라는 종을 보고했지만, 이는 어린 개체를 기반으로 기술된 피그미늘보로리스의 성체로 밝혀졌다.[4][5] 영장류학자 콜린 그로브스는 인도차이나 늘보로리스 연구를 통해 피그미늘보로리스가 형태학적으로 별개의 종으로 간주될 만큼 독특하다고 제안했다.[6][7]

이후 염색체 구조,[8] 다형성 위치에서 단백질 변이를 통한 유전적 거리 연구,[9] 미토콘드리아 DNA 제한 효소 분석 등을 통해 그로브스의 의견이 타당함이 입증되었다. 네카리스와 니즈만(2022)은 형태학적, 행동적, 핵형 및 유전적 데이터를 종합하여 피그미늘보로리스를 자체 속인 ''Xanthonycticebus''에 배치하는 것이 최선이라고 제안했다.

''Nycticebus'' 속 내 계통 발생 관계는 22마리 늘보로리스 개체의 D-loop와 사이토크롬 ''b'' 미토콘드리아 DNA 마커 DNA 염기서열을 이용한 현대 분자 기술로 연구되었다. 이 분석에서 피그미늘보로리스를 포함한 ''Nycticebus''의 대부분 계통이 유전적으로 구별되며, 피그미늘보로리스는 약 270만 년 전 다른 늘보로리스 종보다 먼저 분화된 것으로 나타났다. 핵산 서열 다양성 분석 결과, 중국 남부와 베트남 경계 지역(피그미늘보로리스와 벵갈늘보로리스의 동소적 지역) 개체들은 벵갈늘보로리스(''N. bengalensis'')와 같은 유전자 침투 혼성화 영향을 받지 않았다. 연구자들은 피그미늘보로리스의 낮은 다형성이 창시자 효과 때문일 수 있으며, 연구에 사용된 개체들이 1860년에서 7350년 사이 베트남 중부 또는 남부 조상에서 유래한다고 제안한다.

2. 3. 분자 계통 발생

J. 루이스 보노트는 1907년에 피그미늘보로리스를 처음으로 과학적으로 기술했다.[1] 이 설명은 1905년 베트남 냐짱(당시 프랑스 보호령 안남)에서 프랑스 의사 J. 바살이 수집한 수컷 표본을 기반으로 했다.[1] 1939년, 레지날드 이네스 포코크는 모든 늘보로리스를 단일 종인 ''Nycticebus coucang''으로 통합했다.[2]1953년, 영장류학자 윌리엄 찰스 오스만 힐도 모든 늘보로리스를 단일 종인 ''Nycticebus coucang''으로 통합하고 다른 형태들을 아종 수준에서 구별되는 것으로 간주했다.[3] 오스만 힐은 ''Nycticebus coucang pygmaeus''를 나열하면서 "이 형태에 종 지위를 부여해야 할 필요가 있을 수 있다"고 인정했다.[3] 1960년, 다오 반 티엔은 베트남 호아빈 성에서 ''N. intermedius''라고 명명한 종을 보고했지만, 이는 피그미늘보로리스의 성체로 밝혀졌다.[4][5] 영장류학자 콜린 그로브스는 인도차이나에서 온 늘보로리스를 연구한 후, 피그미늘보로리스가 형태학적으로 별개의 종으로 간주될 만큼 독특하다고 제안했다.[6][7] 이 의견은 염색체 구조,[8] 유전적 거리가 다형성 위치에서 단백질 변이를 통해 결정된 연구,[9] 미토콘드리아 DNA 제한 효소 분석을 통해 입증되었다. 네카리스와 니즈만(2022)은 형태학적, 행동적, 핵형 및 유전적 데이터를 결합하여 피그미늘보로리스를 자체 속인 ''Xanthonycticebus''에 배치하는 것이 가장 좋다고 제안했다.

D-loop와 사이토크롬 ''b'' 미토콘드리아 DNA 마커를 사용한 분자 기술 연구에서 피그미늘보로리스를 포함한 ''Nycticebus''의 대부분의 계통이 유전적으로 구별되는 것으로 나타났고, 이 종은 약 270만 년 전에 다른 늘보로리스 종보다 더 일찍 분화된 것으로 나타났다. 핵산 서열 다양성 분석은 중국 남부와 베트남 사이의 경계 지역에서 채취한 피그미늘보로리스가 벵갈늘보로리스와 같은 유전자 침투 혼성화의 영향을 받지 않는다는 것을 보여준다. 연구자들은 피그미늘보로리스의 낮은 다형성은 창시자 효과 때문일 수 있으며, 연구에 사용된 개체는 1860년에서 7350년 사이에 베트남 중부 또는 남부에 살았던 조상에서 유래한다고 제안한다.

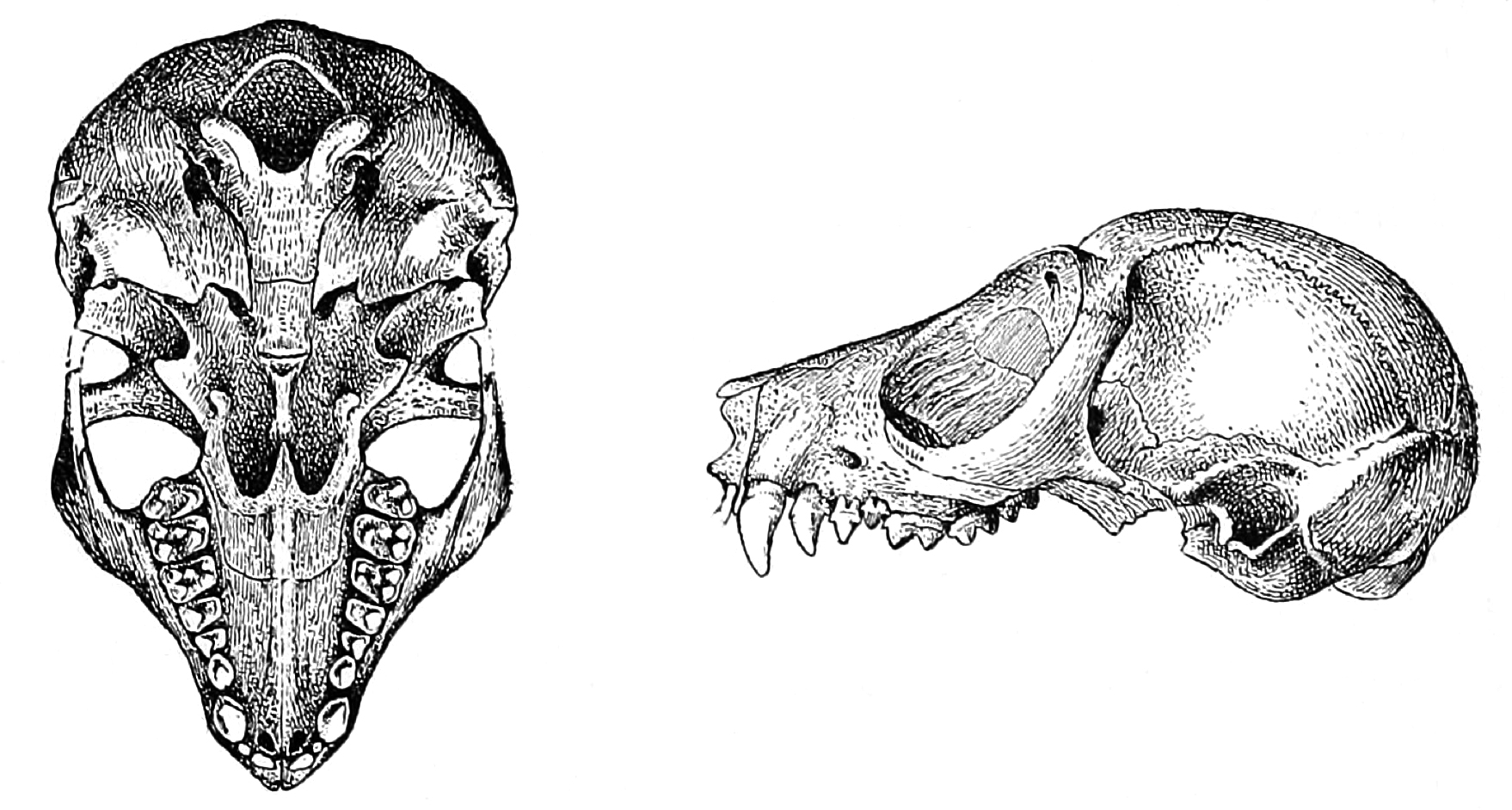

3. 해부학적 특징 및 생리학

피그미늘보로리스는 다른 콧구멍원숭이류 영장류와 마찬가지로 야행성이며, 눈에 빛을 반사하는 막인 ''휘판''이 있어 야간 시력에 도움을 받는다.[8] 이빨은 독특한 형태를 띠는데, 세 번째 어금니는 삼각형 모양이고 첫 번째 어금니보다 약간 작으며, 두 번째 어금니가 가장 크다.[6] 아래턱의 앞니와 송곳니는 튀어나와 치아 빗을 형성하여 몸단장과 먹이 섭취에 사용된다.[7]

피그미늘보로리스는 2n=50의 2배체 염색체 수를 갖는다. 모든 늘보로리스의 염색체에서 밴딩 패턴은 유사하지만, 이 종은 인 핵자 형성 부위의 수와 위치가 뚜렷하게 달라 벵골늘보로리스와 구별된다.

3. 1. 신체 특징

피그미늘보로리스의 머리와 몸통 길이는 195mm에서 230mm 사이이며, 성별 간 크기 차이는 크지 않다.[1] 두개골 길이는 55mm 미만이다.[2] 꼬리는 짧고 평균 길이는 1.8cm이다.[3] 체중은 360g에서 580g 사이이며,[4] 수컷의 평균 체중은 420g, 암컷은 428g이다. 그러나 체중은 계절에 따라 변화가 크며, 최대 700g까지 기록된 개체도 있다. 겨울철에는 체중이 눈에 띄게 증가하는 경향이 있으며, 여름철 최저값보다 약 50% 더 높다. 이러한 체중의 계절적 변화는 임신 여부와 관계없이 모든 암컷에서 나타나며, 이는 식량 자원이 부족해지는 겨울철 생존을 위한 적응으로 여겨진다.[5]이 종은 독특한 치아 형태를 가지고 있다. 세 번째 어금니는 삼각형 모양이며 첫 번째 어금니보다 약간 작고, 두 번째 어금니가 가장 크다.[6] 아래턱의 앞니와 송곳니는 앞으로 튀어나와 치아 빗을 형성하며, 이는 몸단장과 먹이 섭취에 사용된다.[7]

다른 콧구멍원숭이류 영장류와 마찬가지로 피그미늘보로리스는 야간 시력을 돕기 위해 눈에 ''휘판''을 가지고 있다.[8] 성체의 눈 주위 고리는 진갈색을 띠고, 어린 개체에서는 더 어둡다. 코에서 이마까지 흰색 줄무늬가 있으며, 머리 옆면과 윗입술은 은회색을 띠는 반면, 얼굴의 나머지 부분과 머리 꼭대기는 적갈색이다.[2] 작고 검은색 귀는 보통 길이가 약 23mm이며,[1] 끝 부분에 털이 없다.[9] 몸통 등쪽에는 적갈색에서 갈색-검은색 줄무늬가 목덜미에서 허리 중간까지 이어진다. 어깨와 등 윗부분을 포함한 윗부분은 적갈색에서 붉은-황갈색에서 갈색을 띠며, 때로는 은회색 털로 덮여 있기도 한다.[2] 등쪽 줄무늬와 은색 털 끝의 유무는 계절에 따라 변하는 것으로 보인다. 피그미늘보로리스는 옆구리가 황갈색이며, 등보다 옅다. 팔 윗부분은 황토색이며, 어두운 털과 섞인 은색 털이 있다. 황갈색 다리 역시 은백색 털로 덮여 있다. 아랫부분은 밑부분이 납색이며, 꼭대기 부분이 황토색이다. 손과 발은 은백색이며, 황백색 손톱을 가지고 있다.[9] 발 길이는 비교적 일정하며, 평균 약 45mm이다.

피그미늘보로리스는 2n=50의 2배체 염색체 수를 가지고 있다. 모든 늘보로리스의 염색체에서 밴딩 패턴은 유사하지만, 이 종은 인 핵자 형성 부위의 수와 위치가 뚜렷하게 달라 벵골늘보로리스(''N. bengalensis'')와 구별된다.

3. 2. 털과 색

피그미늘보로리스는 야간 시력을 돕는 ''휘판''을 가지고 있다.[1] 성체의 눈을 둘러싼 고리는 진갈색을 띠고, 어린 개체에서는 더 어둡다. 코에서 이마까지 흰색 줄무늬가 있으며, 머리 옆면과 윗입술은 은회색을 띠는 반면, 얼굴의 나머지 부분과 머리 꼭대기는 적갈색이다.[2] 귀는 작고 검은색이며, 끝 부분에 털이 없다.[3]등쪽에는 적갈색에서 갈색-검은색 줄무늬가 목덜미에서 허리 중간까지 이어진다. 어깨와 등 윗부분을 포함한 윗부분은 적갈색에서 붉은-황갈색에서 갈색을 띠며, 때로는 은회색 털로 "서리"가 덮이기도 한다.[4] 등쪽 줄무늬와 은색 털 끝의 유무는 계절에 따라 변하는 것으로 보인다.[5] 옆구리는 황갈색이며, 등보다 옅다. 팔 윗부분은 황토색이며, 어두운 털과 섞인 은색 털이 있다. 황갈색 다리 역시 은백색 털로 덮여 있다. 아랫부분은 밑부분이 납색이며, 꼭대기 부분이 황토색이다. 손과 발은 은백색이며,[6] 황백색 손톱이 있다.[7]

3. 3. 염색체

피그미늘보로리스는 2n=50의 이배체 염색체 수를 가진다. 모든 늘보로리스의 염색체에서 밴딩 패턴이 유사하지만, 이 종은 인 핵자 형성 부위의 수와 위치의 뚜렷한 차이로 벵골늘보로리스와 구별될 수 있다.[1]4. 행동

피그미늘보로리스는 야행성 동물로, 춥고 달빛이 밝은 밤에는 활동량이 적고, 어두운 밤에 주로 활동한다. 야생에서는 보통 혼자 다니거나 2~4마리가 작은 무리를 지어 생활한다. 수컷은 냄새 표시를 통해 자신의 영역을 방어하고, 암컷은 익숙한 냄새를 풍기는 수컷과 짝짓기를 선호한다. 또한 수컷은 '대응 표시'라는 행동을 통해 암컷에게 자신의 경쟁력을 알린다. 암컷은 냄새가 대응 표시된 수컷보다 대응 표시를 한 수컷을 선호한다.[4]

피그미늘보로리스는 팔꿈치 부근의 아포크린샘에서 분비물을 만들어 침과 섞어 독성 물질을 생성한다. 놀랐을 때는 이 분비물을 머리에 바르기도 한다.[6] 이 분비물은 200가지 이상의 성분으로 구성되어 있으며, 고양이 알레르기를 유발하는 단백질과 유사한 성분이 포함되어 있어 사람에게 아나필락시스를 일으킬 수 있다.

피그미늘보로리스는 짧은 휘파람, 어미와 새끼 사이의 소리, 발정기의 휘파람 소리 등 다양한 소리를 낸다.

4. 1. 활동성

피그미늘보로리스는 야행성으로, 춥고 달빛이 밝은 밤에는 활동이 가장 적고, 온도에 관계없이 어두운 밤에 일반적으로 활동한다.[1] 야생에서는 보통 단독으로 또는 2~4마리의 소규모 그룹으로 만난다.[2] 수컷은 영역을 방어하고 경계를 표시하기 위해 냄새 표시를 한다. 암컷은 익숙한 냄새의 수컷과 짝짓기를 선호한다.[3] 수컷은 또한 다른 개체의 이전 표식을 덮거나 인접하게 표시하여 암컷에게 경쟁력을 광고하는 '대응 표시'를 한다.[4] 암컷은 냄새가 대응 표시된 수컷보다 대응 표시를 한 수컷을 적극적으로 선호한다.[5]피그미늘보로리스는 팔꿈치 근처(상완선)의 아포크린샘에서 분비물을 생성한다. 이 맑은 액체는 침과 혼합되면 휘발성 유해 독소를 생성한다. 깜짝 놀라면, 느린 로리스는 상완선을 핥아 머리에 분비물을 바른다.[6] 유성 분비물은 휘발성 및 반휘발성 성분의 복잡한 혼합물을 포함하며, 한 화학 분석은 200개 이상의 성분이 존재함을 나타냈다.[7] 이 성분 중 하나는 세크레토글로빈 단백질 계열의 구성원이며,[8] 고양이 알레르기에서 발견되는 알레르기성 단백질과 유사하다.[9] 상완선 분비물과 고양이 알레르겐 간의 유사성은 민감한 개인의 아나필락시스를 설명할 수 있다.

피그미늘보로리스의 발성에는 짧은 휘파람, 어미-새끼 접촉 소리와 발정 기간 동안 발생하는 휘파람 소리가 포함된다.

4. 2. 냄새 표지와 의사소통

피그미늘보로리스는 야행성으로, 춥고 달빛이 밝은 밤에는 활동이 가장 적고, 온도에 관계없이 어두운 밤에 일반적으로 활동한다.[1] 야생에서는 보통 단독으로 또는 2~4마리의 소규모 그룹으로 만난다.[2] 수컷은 영역을 방어하고 경계를 표시하기 위해 냄새 표시를 사용한다. 암컷은 익숙한 냄새의 수컷과 짝짓기를 선호한다.[3] 수컷은 또한 다른 개체의 이전 표식을 덮거나 인접하게 표시하여 암컷에게 경쟁력을 광고하는 '대응 표시'를 한다.[4] 암컷은 냄새가 대응 표시된 수컷보다 대응 표시를 한 수컷을 적극적으로 선호한다.[5]피그미늘보로리스는 팔꿈치 근처(상완선)의 아포크린샘에서 분비물을 생성한다. 이 맑은 액체는 침과 혼합되면 휘발성 유해 독소를 생성한다. 깜짝 놀라면, 느린 로리스는 상완선을 핥아 머리에 분비물을 바른다.[6] 유성 분비물은 휘발성 및 반휘발성 성분의 복잡한 혼합물을 포함하며, 한 화학 분석은 200개 이상의 성분이 존재함을 나타냈다.[7] 이 성분 중 하나는 세크레토글로빈 단백질 계열의 구성원이며,[8] 고양이 알레르기에서 발견되는 알레르기성 단백질과 유사하다.[9] 상완선 분비물과 고양이 알레르겐 간의 유사성은 민감한 개인의 아나필락시스를 설명할 수 있다.

피그미늘보로리스의 발성에는 짧은 휘파람, 어미-새끼 접촉 소리와 발정 기간 동안 발생하는 휘파람 소리가 포함된다.

4. 3. 발성

피그미늘보로리스는 짧은 휘파람, 어미-새끼 접촉 소리[1]와 발정 기간 동안 발생하는 휘파람 소리 등으로 의사소통한다.[2]5. 생식

피그미늘보로리스는 번식기에 독특한 행동을 보인다. 암컷은 발정기에 수컷에게 공격적으로 행동하기도 하지만, 이는 수컷이 오랫동안 구애한 후에 나타난다. 짝짓기 시기에 암컷은 휘파람 소리를 내는데, 이는 보통 6월에서 8월 사이 암컷의 발정기와 겹친다. 수컷의 테스토스테론 수치는 암컷의 에스트로겐 수치가 최고조일 때 함께 높아진다.[1]

피그미늘보로리스는 생후 18개월부터 번식이 가능하며, 임신 기간은 약 184~200일, 수유 기간은 123~146일이다. 새끼는 생후 약 24주에 젖을 뗀다. 한 번의 발정 주기를 가지며, 7월 말에서 10월 초에 번식 활동을 하고, 2월 초에서 3월 중순에 출산한다. 암컷은 짝짓기 상대를 고를 때 냄새에 의존하며, 익숙한 냄새를 선호한다. 보통 한두 마리의 새끼를 낳으며, 쌍둥이 출산 빈도는 연구마다 다르다. 어미는 새끼 양육 동안 사회적 행동이 줄어, 새끼 생존율에 영향을 줄 수 있다. 수명은 대략 20년이다.[1]

5. 1. 번식 생태

암컷은 발정기 동안 수컷에게 약간 공격적인 성향을 보이며, 종종 수컷에게 달려들기도 하는데, 이는 일반적으로 오랜 기간 동안 접근하고 따라다닌 후에 일어난다. 짝짓기 동안의 소리는 휘파람 소리를 포함하며, 이는 암컷이 가장 흔하게 내는 소리이며, 보통 6월과 8월 사이에 발생하며 암컷의 발정기와 일치한다.[1] 발정기 동안 기록된 다른 소리로는 짹짹거림과 으르렁거림이 있다.[1] 수컷의 테스토스테론 수치는 계절에 따라 변동하며, 최고점은 암컷의 에스트로겐 최고점과 일치한다.[1]피그미늘보로리스는 생후 18개월부터 임신할 수 있으며, 2세가 되면 첫 번째 새끼를 낳는다.[1] 종축 기록에 따르면, 새끼를 낳게 한 가장 어린 수컷은 약 18개월이었고, 가장 어린 암컷은 16개월에 임신했다.[1] 임신 기간은 184~200일이며, 수유 기간은 123~146일이다.[1] 새끼는 생후 약 24주에 젖을 뗀다.[1] 피그미늘보로리스는 발정 주기가 단일하며, 늦은 7월부터 이른 10월까지 사육 환경에서 4~5일간의 생식 활동 기간을 갖는다.[1] 출산은 2월 초부터 3월 중순까지 일어난다.[1] 그 결과, 짝짓기 기회가 드물며, 암컷은 짝의 질을 평가하기 위해 냄새에 크게 의존한다.[1] 암컷은 낯선 냄새를 가진 수컷보다 익숙한 냄새를 가진 수컷을 강하게 선호한다.[1] 영장류의 성 선택 과정에 대한 연구에 따르면, 한 수컷의 냄새만 그 지역에 존재하는 것은 그가 그 지역을 방어하거나 경쟁 수컷이 표시하는 것을 막을 수 있다는 신뢰할 수 있는 신호이다.[1] 피그미늘보로리스는 일반적으로 한두 마리의 새끼를 낳으며, 개별 연구에서 쌍둥이 출산 빈도는 출산의 50% 또는 100%로 보고되었다.[1] 7년간의 사육 번식 프로그램에서 수집된 데이터에 따르면, 암컷 1마리에 수컷 1.68마리로 치우친 출생 성비를 보인다.[1] 쌍둥이를 낳은 어미는 새끼들에게 똑같이 시간을 할애해야 하기 때문에, 새끼들과의 사회적 그루밍과 놀이에 시간을 덜 할애하며, 이는 영아 생존율을 낮출 수 있다.[1] 어미는 먹이를 구하는 동안 생후 일주일 된 새끼들을 "주차"시키고, 새끼들은 약 2주 후에 어미를 따라다니기 시작한다.[1] 피그미늘보로리스의 수명은 약 20년이다.[1]

5. 2. 짝 선택

암컷은 발정기 동안 수컷에게 약간 공격적인 성향을 보이며, 종종 수컷에게 달려들기도 하는데, 이는 일반적으로 오랜 기간 동안 접근하고 따라다닌 후에 일어난다.[1] 짝짓기 동안의 소리는 휘파람 소리를 포함하며, 이는 암컷이 가장 흔하게 내는 소리이며, 보통 6월과 8월 사이에 발생하며 암컷의 발정기와 일치한다.[1] 발정기 동안 기록된 다른 소리로는 짹짹거림과 으르렁거림이 있다.[1] 수컷의 테스토스테론 수치는 계절에 따라 변동하며, 최고점은 암컷의 에스트로겐 최고점과 일치한다.[1]피그미늘보로리스는 생후 18개월부터 임신할 수 있으며, 2세가 되면 첫 번째 새끼를 낳는다.[1] 종축 기록에 따르면, 새끼를 낳게 한 가장 어린 수컷은 약 18개월이었고, 가장 어린 암컷은 16개월에 임신했다.[1] 임신 기간은 184~200일이며, 수유 기간은 123~146일이다.[1] 새끼는 생후 약 24주에 젖을 뗀다.[1] 피그미늘보로리스는 발정 주기가 단일하며, 늦은 7월부터 이른 10월까지 사육 환경에서 4~5일간의 생식 활동 기간을 갖는다.[1] 출산은 2월 초부터 3월 중순까지 일어난다.[1] 그 결과, 짝짓기 기회가 드물며, 암컷은 짝의 질을 평가하기 위해 냄새에 크게 의존한다.[1] 암컷은 낯선 냄새를 가진 수컷보다 익숙한 냄새를 가진 수컷을 강하게 선호한다.[1] 영장류의 성 선택 과정에 대한 연구에 따르면, 한 수컷의 냄새만 그 지역에 존재하는 것은 그가 그 지역을 방어하거나 경쟁 수컷이 표시하는 것을 막을 수 있다는 신뢰할 수 있는 신호이다.[1] 피그미늘보로리스는 일반적으로 한두 마리의 새끼를 낳으며, 개별 연구에서 쌍둥이 출산 빈도는 출산의 50% 또는 100%로 보고되었다.[1] 7년간의 사육 번식 프로그램에서 수집된 데이터에 따르면, 암컷 1마리에 수컷 1.68마리로 치우친 출생 성비를 보인다.[1] 쌍둥이를 낳은 어미는 새끼들에게 똑같이 시간을 할애해야 하기 때문에, 새끼들과의 사회적 그루밍과 놀이에 시간을 덜 할애하며, 이는 영아 생존율을 낮출 수 있다.[1] 어미는 먹이를 구하는 동안 생후 일주일 된 새끼들을 "주차"시키고, 새끼들은 약 2주 후에 어미를 따라다니기 시작한다.[1] 피그미늘보로리스의 수명은 약 20년이다.[1]

5. 3. 새끼 양육

암컷은 발정기 동안 수컷에게 약간 공격적인 성향을 보이며, 종종 수컷에게 달려들기도 하는데, 이는 일반적으로 오랜 기간 동안 접근하고 따라다닌 후에 일어난다. 짝짓기 동안의 소리는 휘파람 소리를 포함하며, 이는 암컷이 가장 흔하게 내는 소리이며, 보통 6월과 8월 사이에 발생하며 암컷의 발정기와 일치한다.[1] 발정기 동안 기록된 다른 소리로는 짹짹거림과 으르렁거림이 있다.[1] 수컷의 테스토스테론 수치는 계절에 따라 변동하며, 최고점은 암컷의 에스트로겐 최고점과 일치한다.[1]피그미늘보로리스는 생후 18개월부터 임신할 수 있으며, 2세가 되면 첫 번째 새끼를 낳는다.[1] 종축 기록에 따르면, 새끼를 낳게 한 가장 어린 수컷은 약 18개월이었고, 가장 어린 암컷은 16개월에 임신했다.[1] 임신 기간은 184~200일이며, 수유 기간은 123~146일이다.[1] 새끼는 생후 약 24주에 젖을 뗀다.[1] 피그미늘보로리스는 발정 주기가 단일하며, 늦은 7월부터 이른 10월까지 사육 환경에서 4~5일간의 생식 활동 기간을 갖는다.[1] 출산은 2월 초부터 3월 중순까지 일어난다.[1] 그 결과, 짝짓기 기회가 드물며, 암컷은 짝의 질을 평가하기 위해 냄새에 크게 의존한다.[1] 암컷은 낯선 냄새를 가진 수컷보다 익숙한 냄새를 가진 수컷을 강하게 선호한다.[1] 영장류의 성 선택 과정에 대한 연구에 따르면, 한 수컷의 냄새만 그 지역에 존재하는 것은 그가 그 지역을 방어하거나 경쟁 수컷이 표시하는 것을 막을 수 있다는 신뢰할 수 있는 신호이다.[1] 피그미늘보로리스는 일반적으로 한두 마리의 새끼를 낳으며, 개별 연구에서 쌍둥이 출산 빈도는 출산의 50% 또는 100%로 보고되었다.[1] 7년간의 사육 번식 프로그램에서 수집된 데이터에 따르면, 암컷 1마리에 수컷 1.68마리로 치우친 출생 성비를 보인다.[1] 쌍둥이를 낳은 어미는 새끼들에게 똑같이 시간을 할애해야 하기 때문에, 새끼들과의 사회적 그루밍과 놀이에 시간을 덜 할애하며, 이는 영아 생존율을 낮출 수 있다.[1] 어미는 먹이를 구하는 동안 생후 일주일 된 새끼들을 "주차"시키고, 새끼들은 약 2주 후에 어미를 따라다니기 시작한다.[1] 피그미늘보로리스의 수명은 약 20년이다.[1]

6. 식단

피그미늘보로리스는 잡식성으로, 흰개미, 개미, 기타 곤충 및 과일을 먹는다. 곤충은 서 있거나 나뭇가지에 거꾸로 매달린 상태에서 한 손 또는 양손으로 잡는다. 곤충 먹이는 일반적으로 10m 미만의 높이에서 섭취된다. 베트남 연구에 따르면 피그미늘보로리스의 식단은 주로 나무 삼출물(검)(63%)과 동물 먹이(33%)로 구성되며, 나머지 부분은 다른 유형의 음식으로 구성된다. 최근 재도입된 개체에 대한 연구에서도 비슷한 결과가 나타났는데, 40%는 곤충, 30%는 검, 30%는 기타 삼출물이었다. 피그미늘보로리스는 방출된 삼출물을 먹기 위해 나무를 갉아먹는다. 나무 검은 선호하는 식단만큼 영양가가 높지 않지만 연중 이용 가능하다. 피그미늘보로리스는 특화된 검식성 동물이며, 이는 식량이 부족한 시기에 먹이를 찾는 어려움을 극복하는 데 도움이 되는 특성이다. 나무에서 나무로 뛰어넘을 수 없는 피그미늘보로리스는 먹이를 얻을 수 있는 범위가 제한적이다. 일반적인 식단 선호도를 갖는 것은 어려운 환경 조건을 극복할 수 있게 해준다. 검은 감소된 신진대사로 낮은 에너지 수준에서 살 수 있게 해준다. 삼출물을 먹는 나무는 무환자나무과 (''무환자나무속''), 대극과 (''Vernicia''), 콩과 (''Saraca''), 옻나무과 (''Spondias''), 감람나무과에 속한다. 검을 먹는 행위는 1분에서 20분까지 지속되며, 격렬한 핥기, 때로는 소리가 나는 긁는 소리 및 나무껍질을 깨는 소리를 동반한다. 삼출물 섭취는 일반적으로 8m 이상의 높이에서 발생한다. 베트남 개체의 등 줄무늬에서 나타나는 계절별 색상 변화는 삼출물 섭취와 관련이 있을 수 있다.

피그미늘보로리스의 식단은 계절에 따라 다르다. 예를 들어, 북부 베트남에서는 겨울은 강수량이 적고 기온이 최저 5°C로 낮아 숲에 식물이 거의 자라지 않고 곤충이 적으며 식량 자원이 제한되는 특징이 있다. 피그미늘보로리스는 또한 대나무를 갉아먹는 활동으로 노출된 곤충을 섭취한다. 갉아먹기 전에 지의류와 곰팡이 영역을 정리하기 위해 치즐을 사용한다. 동물들은 더 추운 겨울철에 이동을 줄여 에너지를 절약하며, 종종 완전한 비활동 상태에 이른다.

7. 서식지 및 분포

피그미늘보로리스는 야행성이며 나무 위에서 생활하는 수목형 동물로, 반상록수, 2차림[1][2][3], 혼합 낙엽수림에서 가장 흔하게 발견된다.[4] 베트남, 캄보디아 동부, 라오스, 그리고 중국 남부 윈난 성의 메콩 강 동쪽에 분포한다.[5] 중국에서는 핑볜, 허커우, 진핑, 뤼춘 현에서만 기록되었다.[3] 베트남에서 피그미늘보로리스는 전국에 광범위하게 분포했지만,[6] 깟띠엔 국립공원에서의 보존 및 재활 노력을 통해 우려가 증가하고 있다. 라오스에서는 푸카오코이, 남카딩, 남터운, 나카이-남터운, 캄무안 석회암 지대, 닥총 고원, 그리고 볼라벤 북동부에서 개체수가 기록되었다.[3] 라오스와 베트남의 두 연구를 합쳐서 결정된 서식률은 0.05마리/km~0.08마리/km였다.[7] 캄보디아에서는 이 값이 몬둘키리 보호림의 0에서 프놈 프리치 야생동물 보호구역의 까지 다양했다.[4]

8. 보존

피그미늘보로리스는 중국 윈난성, 캄보디아 북동부, 베트남을 포함한 서식지 전반에서 광범위한 서식지 파괴와 더불어 사냥 및 거래에 심각하게 위협받고 있다.[1] 특히, 베트남 전쟁 동안 사용된 고엽제인 에이전트 오렌지와 산림 개간은 상당한 서식지 손실을 초래했다.[1]

벵갈늘보로리스와 피그미늘보로리스는 모두 20개 이상의 보호 구역에서 발견되지만, 개체 수는 낮거나 충분히 기록되지 않았다.[5][6] 캄보디아, 중국, 베트남 등 대부분의 서식지 국가에서 법적인 보호를 받고 있다. 이로 인해 사냥과 포획이 불법이며, 중국과 베트남에서는 소유와 보관도 불법이다.[1] 베트남 법에 따르면 1992년부터 최고 수준의 야생 동물 보호를 받고 있으며,[1] 피그미늘보로리스의 모든 착취와 사용은 불법이다.[1] 그러나 집행은 미흡하고 경미한 처벌은 억제 효과가 거의 없다.[1]

국제적인 보호 측면에서 이 종은 2007년 CITES 부속서 I으로 상향 조정되었다. 2001년 10월부터 유럽 연합은 보존상의 이유로 라오스와 캄보디아에서 모든 피그미늘보로리스 야생 표본의 수입을 금지하고 있다.[1]

이 종은 최소 6개의 국립 공원과 12개의 자연 보호 구역에서 기록되었다.[1] 중국에서는 다웨이산, 펀수이링, 황리엔산 보호 구역이 2007년 기준 중국 내 이 종의 개체수의 약 80%를 차지했다.[1] 그러나 이 종은 보호 구역에서도 사냥에 여전히 취약하다.[1] 라오스에서는 7개의 국립 생물 다양성 보존 지역에서 기록되었다.[1]

베트남에서는 압수된 피그미늘보로리스가 일반적으로 야생으로 재도입하기 위해 국립 꿕프엉 공원의 멸종 위기 영장류 구조 센터로 옮겨진다.[1] 전문가가 아닌 사람은 피그미늘보로리스와 순다늘보로리스를 구별하기 어려울 수 있는데, 둘 다 색상이 다양한 유사한 붉은색 털을 가지고 있기 때문이다.[1] 국제 수송에서 피그미늘보로리스는 포토나 여우원숭이와 혼동될 수도 있다.[1]

8. 1. 위협 요인

피그미늘보로리스는 서식지 전반에서 광범위한 서식지 파괴로 인해 개체 수가 감소했다. 중국 윈난성에서는 거의 모든 주요 상록수가 산림 벌채로 사라졌고, 2차림은 심하게 산림 황폐화되었다.[1] 1990년대 중반 이후 산림 면적이 42% 감소했다. 베트남 전쟁 동안 사용된 고엽제인 에이전트 오렌지와 산림 개간은 상당한 서식지 손실을 초래했다.[1] 2003년 기준으로 산림 면적은 원래 면적의 30%로 감소했으며, 남아 있는 산림의 10%만이 피그미늘보로리스가 선호하는 폐쇄 수관 산림이었다.[1]

서식지의 불안정한 정치 상황과 피그미늘보로리스의 야행성, 수목 생활 방식 때문에 개체 수 데이터는 부족하다. 중국의 개체 수는 500마리 미만으로 추정된다.[1] 1980년대에는 개체 수가 약 72,000마리로 추정[1]되었지만, 같은 기간의 다른 추정치에 따르면 약 600~700마리였다.[1] 라오스에서 1999년 야생 동물 현황 보고서는 이 종을 "거의 알려지지 않음"과 "일반적"으로 설명했다.[1] 2020년 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 피그미늘보로리스를 멸종 위기종으로 분류했고,[1] 같은 해 베트남 적색 자료 목록도 마찬가지였다. 유럽 연합(EU)(2005)은 라오스의 개체 수 현황을 "분명히 널리 퍼져 있지만 어디에서도 흔하지 않음"으로 설명한다.[1]

서식지 파괴 외에도 피그미늘보로리스는 사냥과 거래에 심각하게 위협받고 있다.[1] 피그미늘보로리스의 거래는 지리적 범위 내와 인접 국가에서 경제 변화와 인구 증가로 인해 최근 증가했으며,[1] 이러한 추세는 계속될 것으로 예상된다.[1] 현장 및 동물 시장에서의 관찰 감소는 피그미늘보로리스의 낮은 번식률이 이러한 대규모 포획을 따라갈 수 없기 때문에 야생 개체군이 고갈되고 있음을 나타낸다.[1] 따라서 보존론자와 현장 생물학자들은 가까운 미래에 지역 멸종을 우려하고 있다.[1] 1998년부터 2006년까지 당국에 압수된 피그미늘보로리스의 70%가 보호 동물원에 도착하기 전에 사망하여 대체 수요를 초래하고 야생에서 추가 포획을 야기했다.

인도차이나 지역 전체에서 피그미늘보로리스의 개체 수는 군사 활동, 고엽제 살포, 벌목, 대규모 포획의 결과로, 특히 베트남에서 급격히 감소했다.[1] 이 나라는 작물 해충이라는 믿음 때문에 북부 지역에서 절멸되었다.[1] 애완 동물 및 의약 시장의 수요는 상황을 더욱 악화시키고 있으며, 이는 많은 지역 시장에서 그 풍부함에 반영되어 있다.[1] 이러한 수요는 최근 지역 내 인구 증가와 경제 상황 개선으로 인해 증가했다. CITES에 따르면 이러한 활동은 지속 불가능한 것으로 간주된다.[1]

중국 남부의 개체 수는 수백 마리로 감소했으며, 다른 보고서에 따르면 지역적으로 멸종되었을 수도 있다. 판매되는 피그미늘보로리스의 수가 감소하는 것은 베트남 개체군의 급격한 감소에 대한 보고를 뒷받침한다. 2007년까지 현장 관찰이 드물어졌고, 특히 집중적인 벌목과 농업 지역에서 광범위한 지역에서 사라졌다는 보고가 있었다.[1] 캄보디아에서는 2001년과 2002년 사이에 사냥 압력 증가와 관련하여 광범위한 감소가 있었다. 2008년 초에 높은 조우율을 보인 세 지역을 2008년 말과 2009년에 재조사했지만, 개체가 발견되지 않았다. 이러한 변화는 높은 사냥 압력과 금광 개발 모두에 기인한 것으로 생각되었다.[1]

벵갈늘보로리스와 피그미늘보로리스는 모두 20개 이상의 보호 구역에서 발견되지만, 개체 수는 낮거나 충분히 기록되지 않았다.[5][6] 피그미늘보로리스는 캄보디아, 중국, 베트남 등 대부분의 서식지 국가에서 보호를 받고 있다. 이로 인해 사냥과 포획이 불법이며, 중국과 베트남에서는 소유와 보관도 불법이다.[1] 베트남 법에 따르면 1992년부터 최고 수준의 야생 동물 보호를 받고 있으며,[1] 피그미늘보로리스의 모든 착취와 사용은 불법이다.[1] 그러나 집행은 미흡하고 경미한 처벌은 억제 효과가 거의 없다.[1] 국제적인 보호 측면에서 이 종은 2007년 CITES 부속서 I으로 상향 조정되었다. 또한 2001년 10월부터 유럽 연합은 보존상의 이유로 라오스와 캄보디아에서 모든 피그미늘보로리스 야생 표본의 수입을 금지하고 있다.[1]

이 종은 최소 6개의 국립 공원과 12개의 자연 보호 구역에서 기록되었다.[1] 중국에서는 다웨이산, 펀수이링, 황리엔산 보호 구역이 2007년 기준 중국 내 이 종의 개체수의 약 80%를 유지했다.[1] 그러나 이 종은 보호 구역에서도 사냥에 여전히 취약하다.[1] 라오스에서는 이 종이 7개의 국립 생물 다양성 보존 지역에서 기록되었다.[1]

베트남에서는 압수된 피그미늘보로리스가 일반적으로 야생으로 재도입하기 위해 국립 꿕프엉 공원의 멸종 위기 영장류 구조 센터로 옮겨진다.[1] 전문가가 아닌 사람은 피그미늘보로리스와 순다늘보로리스를 구별하기 어려울 수 있는데, 둘 다 색상이 다양한 유사한 붉은색 털을 가지고 있기 때문이다.[1] 국제 수송에서 피그미늘보로리스는 포토나 여우원숭이와 혼동될 수도 있다.[1]

8. 2. 개체 수 감소

피그미늘보로리스는 중국 윈난성, 캄보디아 북동부, 베트남을 포함한 서식지 전반에서 광범위한 서식지 파괴로 인해 개체 수가 감소했다. 윈난성에서는 거의 모든 주요 상록수가 산림 벌채로 사라졌고, 2차림은 심하게 산림 황폐화되었다.[1] 2005년 기준으로 1990년대 중반 이후 산림 면적이 42% 감소했다. 베트남 전쟁 동안 사용된 고엽제인 에이전트 오렌지와 계속되는 산림 개간은 상당한 서식지 손실을 초래했다.[1] 2003년 기준으로 산림 면적은 원래 면적의 30%로 감소했으며, 남아 있는 산림의 10%만이 피그미늘보로리스가 선호하는 폐쇄 수관 산림이었다.[1]서식지의 불안정한 정치 상황과 야행성, 수목 생활 방식 때문에 피그미늘보로리스의 정확한 개체 수 데이터는 부족하다. 중국의 개체 수는 500마리 미만으로 추정된다.[1] 1980년대에는 개체 수가 약 72,000마리로 추정[1]되었지만, 같은 기간 다른 추정치에 따르면 약 600~700마리였다.[1] 이러한 큰 차이는 상세한 현장 연구 없이 개체 수를 계산하는 것이 얼마나 어려운지를 보여준다. 2020년 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 피그미늘보로리스를 멸종 위기종으로 분류했고,[1] 같은 해 베트남 적색 자료 목록도 마찬가지였다.

서식지 파괴 외에도 피그미늘보로리스는 사냥과 거래에 심각하게 위협받고 있다.[1] 지리적 범위 내와 인접 국가에서 경제 변화와 인구 증가로 인해 피그미늘보로리스 거래가 최근 증가했으며,[1] 이러한 추세는 계속될 것으로 예상된다. 현장 및 동물 시장에서의 관찰 감소는 피그미늘보로리스의 낮은 번식률이 대규모 포획을 따라갈 수 없어 야생 개체군이 고갈되고 있음을 나타낸다.[1] 따라서 보존론자와 현장 생물학자들은 가까운 미래에 지역 멸종을 우려하고 있다. 1998년부터 2006년까지 당국에 압수된 피그미늘보로리스의 70%가 보호 동물원에 도착하기 전에 사망하여 대체 수요를 초래하고 야생에서 추가 포획을 야기했다.

인도차이나 지역 전체에서 피그미늘보로리스의 개체 수는 군사 활동, 고엽제 살포, 벌목, 대규모 포획으로 인해 급격히 감소했다.[1] 특히 베트남에서는 작물 해충이라는 믿음 때문에 북부 지역에서 절멸되었다.[1] 애완 동물 및 의약 시장의 수요는 상황을 더욱 악화시키고 있으며, 이는 많은 지역 시장에서 그 풍부함에 반영되어 있다.[1] 이러한 수요는 최근 지역 내 인구 증가와 경제 상황 개선으로 인해 증가했다. CITES에 따르면 이러한 활동은 지속 불가능한 것으로 간주된다.[1]

중국 남부의 개체 수는 수백 마리로 감소했으며, 다른 보고서에 따르면 지역적으로 멸종되었을 수도 있다. 판매되는 피그미늘보로리스의 수가 감소하는 것은 베트남 개체군의 급격한 감소에 대한 보고를 뒷받침한다. 2007년까지 현장 관찰이 드물어졌고, 특히 집중적인 벌목과 농업 지역에서 광범위한 지역에서 사라졌다는 보고가 있었다.[1] 캄보디아에서는 2001년과 2002년 사이에 사냥 압력 증가와 관련하여 광범위한 감소가 있었다. 2008년 초에 높은 조우율을 보인 세 지역을 2008년 말과 2009년에 재조사했지만, 개체가 발견되지 않았다. 이러한 변화는 높은 사냥 압력과 금광 개발 모두에 기인한 것으로 생각되었다.[1]

8. 3. 보존 노력

피그미늘보로리스는 서식지 파괴와 산림 벌채, 그리고 베트남 전쟁 당시 사용된 고엽제와 산림 개간으로 인해 개체 수가 크게 감소했다.[1] 1990년대 중반 이후 산림 면적이 42% 감소했고, 2003년에는 원래 산림 면적의 30%만이 남았으며 그 중 10%만이 피그미늘보로리스가 선호하는 울창한 숲이었다.정치적 불안정과 야행성, 수목 생활 방식 때문에 정확한 개체 수 파악은 어렵다. 중국에서는 500마리 미만으로 추정되며, 1980년대에는 72,000마리 또는 600~700마리로 추정되기도 했다. 라오스에서는 1999년에 "거의 알려지지 않음"과 "일반적"으로 묘사되었으나, 2020년 국제자연보전연맹(IUCN)과 베트남 적색 자료 목록은 멸종 위기종으로 분류했다. 유럽 연합(EU)은 2005년에 라오스 개체군을 "널리 퍼져 있지만 어디에서도 흔하지 않음"으로 평가했다.

서식지 파괴 외에도 사냥과 거래가 큰 위협이다. 경제 변화와 인구 증가로 거래가 늘고 있으며, 낮은 번식률로 인해 야생 개체군이 고갈되고 지역 멸종이 우려된다. 1998년부터 2006년까지 압수된 피그미늘보로리스의 70%가 보호 동물원에 도착하기 전에 사망했다.

인도차이나 지역, 특히 베트남에서 군사 활동, 고엽제 살포, 벌목, 포획으로 개체 수가 급감했다. 작물 해충이라는 오해로 북부 지역에서 절멸되기도 했으며, 애완 동물 및 의약 시장 수요가 상황을 악화시켰다. CITES는 이러한 활동을 지속 불가능하다고 평가한다.

중국 남부 개체 수는 수백 마리로 감소했고, 지역적으로 멸종했을 가능성도 있다. 베트남 개체군도 급감하여 현장 관찰이 드물어졌다. 캄보디아에서는 2001~2002년 사냥 압력 증가로 개체 수가 감소했고, 2008~2009년 재조사에서는 발견되지 않았다.

벵갈늘보로리스와 피그미늘보로리스는 20개 이상 보호 구역에서 발견되지만, 개체 수는 적거나 기록이 부족하다.[5][6] 캄보디아, 중국, 베트남에서 법적 보호를 받지만, 불법 사냥과 포획이 계속되고 있다. 베트남은 1992년부터 최고 수준의 보호를 제공하지만, 단속이 미흡하고 처벌이 약하다. 국제적으로는 2007년 CITES 부속서 I으로 상향 조정되었고, 2001년부터 EU는 라오스와 캄보디아에서 야생 표본 수입을 금지하고 있다.

최소 6개 국립 공원과 12개 자연 보호 구역에서 기록되었으며, 중국에서는 다웨이산, 펀수이링, 황리엔산 보호 구역이 2007년 기준 중국 내 개체수의 약 80%를 차지했다. 그러나 보호 구역 내에서도 사냥에 취약하다. 라오스에서는 7개 국립 생물 다양성 보존 지역에서 기록되었다.

베트남에서는 압수된 피그미늘보로리스를 국립 꿕프엉 공원의 멸종 위기 영장류 구조 센터로 옮긴다. 피그미늘보로리스는 순다늘보로리스와 외형이 유사하여 구별이 어렵고, 포토나 여우원숭이와 혼동되기도 한다.

9. 거래

피그미늘보로리스는 약재, 애완동물, 식용 등 다양한 목적으로 거래된다.[1][2] 주요 거래 국가는 베트남, 캄보디아, 라오스, 중국 등이며, 일본, 대만, 미국, 유럽 등지에서도 거래가 이루어진다.[4]

피그미늘보로리스와 그 부산물(피부, 털, 뼈 등)은 전통 의약품의 재료로 사용되거나, 애완동물로 팔리기도 한다. 특히 캄보디아와 베트남에서는 전통 의학에서의 수요가 높다.[4]

1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 베트남에서 중국으로의 밀수가 성행했으며,[4] 다른 국가로도 밀수가 이루어졌다. 1993년에는 호치민 시에서 대규모 밀수 사건이 적발되기도 했다.

9. 1. 거래 목적

피그미늘보로리스는 주로 약재나 애완동물로 거래되며, 일부는 현지에서 식용으로 사용된다.[1][2] 2003년 보고서에 따르면 30,000~50,000 베트남 동(US$1.50–2.50 또는 €1.10–1.80)에 판매되었다.[3] 다른 보고서에서는 US$2–10에 거래된다고 밝혔다.[4]캄보디아에서는 전통 크메르 의학에 사용되는데, 시장 조사 결과 판매되는 포유류 중 세 번째로 흔했으며 가격은 US$0.85–6.25였다.[4] 베트남에서는 식용, 약용, 애완동물용으로 가장 자주 판매되는 종 중 하나이다.[4] 과거에는 매달 수백 마리가 거래되었지만, 최근 공급 부족으로 수가 감소했다.[5][6] 베트남 남부에서는 야생 동물 고기 식당에서 가장 인기 있는 야생 동물 요리 중 하나이다.[7]

1977년과 2004년 사이 수출국은 총 111마리가 국제적으로 거래되었다고 보고했지만, 수입국은 131마리를 보고했다. 라오스에서는 많은 수의 토착 늘보로리스가 베트남으로 수출된다.[1] 일본에서는 애완동물 가게에서 2000USD~3800USD에 판매되기도 한다.[4]

피부와 털 같은 부품도 거래되며, 모든 부분은 전통 크메르 의학에 사용된다.[4] 베트남에서는 '원숭이 뼈 접착제' 같은 약품이 주로 현지에서 생산되지만, 소량은 식당이나 방문객에게 판매된다.[4][3] 특히 털의 약용 가치 때문에 사용된다.[4] 상인들은 수요를 따라가기 어렵다고 보고했으며, 한 상인은 2001~2002년 동안 약 1,200마리를 판매했다고 주장했다.[8] 캄보디아에서는 벵골늘보로리스와 함께 전통 의학에 사용되며, 프놈펜의 전통 의약품 가게에서 가장 흔하게 요청되는 동물이다.[9]

캄보디아에서 라오스, 태국, 베트남으로 불법 거래 경로가 있으며, 대부분 중국으로 향한다. 1998년과 1999년 조사에 따르면 80~90마리가 베트남에서 허커우 항을 통해 윈난성으로 수입되었으며, 이는 조사에서 가장 흔하게 기록된 동물이다.[4] 중국은 대부분의 베트남늘보로리스의 주요 목적지이지만, 대만을 포함한 다른 국가로도 밀수된다. 1993년 8월 호치민 시로 이동하는 동안 102마리가 압수되었지만, 4마리만 살아남았다. 대만 애완동물 시장에서는 최대 400USD에 거래될 수 있다. 미국에서는 베트남에서 밀수된 피그미늘보로리스가 가끔 압수되었다. 멸종 위기 영장류 구조 센터는 피그미늘보로리스가 가장 자주 구조되는 종이라고 보고했는데,[4] 이는 거래량의 많음을 반영한다. 유럽에서는 독일, 네덜란드, 폴란드, 모스크바에서 불법 구매가 보고되었다.[4]

9. 2. 거래 현황

피그미늘보로리스는 주로 약재나 애완동물로 거래되며, 일부는 식용으로도 거래된다.[1][2] 2003년 보고서에 따르면 30,000~50,000 베트남 동 (1.5달러~2.5달러)에 판매되었으며,[3] 다른 보고서에서는 2USD~10USD에 거래된다고 밝혔다.[4] 캄보디아에서는 전통 크메르 의학에 사용되며, 시장 조사 결과 판매되는 포유류 중 세 번째로 흔하고 가격은 0.85USD~6.25USD 사이였다.[4] 베트남에서는 식용, 약용, 애완동물로 사용되며 가장 자주 판매되는 종 중 하나이다.[4] 과거에는 주요 시장에서 매달 수백 마리가 거래되었으나,[5] 최근 공급 부족으로 감소한 것으로 보인다.[6] 베트남 남부에서는 야생 동물 고기 식당에서 가장 인기 있는 요리 중 하나이다.[7]

1977년과 2004년 사이 수출국은 총 111마리, 수입국은 131마리의 국제 거래를 보고했다. 라오스에서 많은 수의 토착 늘보로리스가 베트남으로 수출된다.[1] 일본에서는 애완동물 가게에서 2000USD~3800USD에 판매되기도 한다.[4]

피부와 털 등 피그미늘보로리스의 부산물도 거래된다. 모든 부위가 전통 크메르 의학에 사용되며,[4] 베트남에서는 '원숭이 뼈 접착제'와 같은 약품이 주로 현지에서 생산되지만, 일부는 식당이나 방문객에게 판매된다.[4][3] 특히 털의 약용 가치 때문에 사용된다.[4] 상인들은 수요를 따라가기 어렵다고 보고했으며, 한 상인은 2001~2002년 동안 약 1,200마리를 판매했다고 주장했다.[8] 캄보디아에서는 벵골늘보로리스와 피그미늘보로리스를 전통 의학에 사용하는 전통이 깊이 뿌리내려져 있으며,[9] 피그미늘보로리스는 프놈펜의 전통 의약품 가게에서 가장 흔하게 요청되는 동물이다.

캄보디아에서 라오스, 태국, 베트남으로 불법 거래 경로가 존재하며, 대부분 중국으로 향한다. 1998년과 1999년 설문 조사에 따르면 80~90마리가 베트남에서 허커우 항을 통해 윈난성으로 수입되었으며, 이는 설문 조사에서 가장 흔하게 기록된 동물이다.[4] 중국은 베트남늘보로리스의 주요 목적지이지만, 대만을 포함한 다른 국가로도 밀수된다. 1993년 8월 호치민 시로 이동하던 중 102마리가 압수되었으나, 4마리만 살아남았다. 피그미늘보로리스는 대만 애완동물 시장에서 최대 400USD에 거래될 수 있다. 미국에서는 베트남에서 밀수된 피그미늘보로리스가 가끔 압수된다. 멸종 위기 영장류 구조 센터는 피그미늘보로리스가 가장 자주 구조되는 종이라고 보고했는데,[4] 이는 거래량의 풍부함을 반영한다. 유럽에서는 독일, 네덜란드, 폴란드, 모스크바에서 불법 구매가 보고되었다.[4]

9. 3. 불법 거래 경로

피그미늘보로리스는 주로 약재나 애완동물 거래를 위해 거래되며, 일부는 현지에서 식용으로 사용된다.[1][2] 2003년 보고서에 따르면 베트남에서 3만베트남 동~5만베트남 동 (1.5달러~2.5달러 또는 1.1유로~1.8유로)에 판매되었으며,[3] 다른 보고서에서는 2USD~10USD에 거래된다고 밝혔다.[4] 캄보디아에서는 전통 크메르 의학에 사용되며, 시장 조사 결과 0.85USD~6.25USD (0.65EUR~4.7유로)에 판매되는 세 번째로 흔한 포유류였다.[4] 베트남에서는 식용, 약용, 애완동물로 가장 자주 판매되는 종 중 하나이다.[4] 과거에는 매달 수백 마리가 거래되었지만, 최근 공급 부족으로 수가 감소했다.[5][6] 베트남 남부에서는 야생 동물 고기 식당에서 가장 인기 있는 야생 동물 요리 중 하나이다.[7]1977년과 2004년 사이에 수출국은 총 111마리의 피그미늘보로리스가 국제적으로 거래되었다고 보고했지만, 수입국은 131마리를 보고했다. 라오스에서는 많은 수의 토착 늘보로리스가 베트남으로 수출된다.[1] 일본에서는 애완동물 가게에서 때때로 2000USD~3800USD (1500EUR~2800EUR)에 판매한다.[8]

피부와 털 등 피그미늘보로리스의 부품과 파생 상품도 거래된다. 동물의 모든 부분은 전통 크메르 의학에 사용된다.[4] 베트남에서는 '원숭이 뼈 접착제'와 같은 약품이 주로 현지인에 의해 생산되지만, 소량은 식당이나 방문객에게 판매된다.[9][3] 이 종은 특히 털의 추정되는 약용 가치 때문에 사용된다.[9] 상인들은 수요를 따라가기 어렵다고 보고했는데, 한 상인은 2001~2002년 동안 약 1,200마리의 피그미늘보로리스를 판매했다고 주장했다. 캄보디아에서는 벵골늘보로리스와 피그미늘보로리스를 전통 의학에 사용하는 전통이 깊이 뿌리내리고 있으며, 피그미늘보로리스는 프놈펜의 전통 의약품 가게에서 가장 흔하게 요청되는 동물이다.

캄보디아에서 라오스, 태국, 베트남으로 불법 거래 경로가 존재하며, 이 거래의 대부분은 중국으로 향한다. 1998년과 1999년의 설문 조사에 따르면 80~90마리의 동물이 베트남에서 허커우 항을 통해 윈난성으로 수입되었으며, 이는 설문 조사에서 가장 흔하게 기록된 동물이다.[9] 중국은 대부분의 베트남늘보로리스의 주요 목적지이지만, 대만을 포함한 다른 국가로도 밀수된다. 1993년 8월 호치민 시로 이동하는 동안 102마리의 동물이 압수되었으며, 이 중 4마리만 살아남았다. 피그미늘보로리스는 대만 애완동물 시장에서 최대 400USD에 거래될 수 있다. 미국에서는 베트남에서 밀수된 피그미늘보로리스가 가끔 압수되었다. 멸종 위기 영장류 구조 센터는 피그미늘보로리스가 가장 자주 구조되는 종이라고 보고했는데,[9] 이는 거래량의 풍부함을 반영한다. 유럽에서는 독일, 네덜란드, 폴란드, 모스크바에서 불법 구매가 보고되었다.[9]

10. 사육

북미에서 피그미늘보로리스가 처음 기록된 것은 1968년 호놀룰루 동물원에서 사육되면서부터이다. 1986년에는 약 37마리의 피그미늘보로리스가 베트남과 라오스에서 스웨덴으로 수출되었다. 1년 후, 야생에서 포획된 여러 쌍이 신시내티, 샌디에이고, 듀크 여우원숭이 센터의 동물원으로 옮겨졌다.[1] 1994년, 동물원 및 수족관 협회는 유전자 다양성을 유지하기 위한 번식 프로그램을 만들고자 영장류를 위한 글로벌 포획 행동 계획을 제안했고, 이에 따라 이 종을 위한 종 보존 계획이 수립되었다.[2] 2008년 기준으로 북미의 포획 개체수는 74마리로 증가했으며, 대부분 샌디에이고 동물원에서 태어났다.[3] 2013년 기준으로, 이 종은 북미 동물원에서 사육되는 가장 흔한 늘보로리스 영장류이다.[4] 전 세계적으로 약 175마리의 피그미늘보로리스가 번식 시설에서 살고 있다.

참조

[1]

간행물

"''Nycticebus pygmaeus''"

2021

[2]

논문

A new genus name for pygmy lorises, Xanthonycticebus gen. nov. (Mammalia, primates)

https://zse.pensoft.[...]

[3]

논문

Molecular Phylogenetic Relationships and Unveiling Novel Genetic Diversity among Slow and Pygmy Lorises, including Resurrection of Xanthonycticebus intermedius

2023-03-03

[4]

논문

A new genus name for pygmy lorises, Xanthonycticebus gen. nov. (Mammalia, primates)

https://zse.pensoft.[...]

2022-03-23

[5]

간행물

"''Nycticebus pygmaeus''"

https://www.iucnredl[...]

2011-01-09

[6]

간행물

"''Nycticebus bengalensis''"

2020

[7]

서적

MSW3 Groves

[8]

간행물

[9]

웹인용

Pygmy slow loris

http://www.bristolzo[...]

2006-08-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com