현령

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

현령은 진나라부터 당나라 말기까지 현의 수령을 지칭하는 명칭이었다. 이후 지현, 현장으로 변경되었다. 현령은 백성을 다스리는 지방 관리로, 군현제 아래에서 현의 행정을 담당했다. 세금 징수, 법 집행, 분쟁 해결, 교육 감독 등 광범위한 권한과 책임을 가졌으며, 사법 및 행정 권한을 모두 행사했다. 한국에서는 삼국시대부터 조선시대까지 중국의 현령에 대응하는 직책이 존재했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신라의 관직과 칭호 - 현감

현감은 고려와 조선 시대에 각 현을 다스리던 지방관을 지칭하며, 조선 시대에는 종6품의 외관직으로 사법, 행정, 군사 업무를 관장하였다. - 신라의 관직과 칭호 - 문하시중

문하시중은 고려 시대에 설치된 최고 관직 중 하나로, 시대에 따라 명칭과 역할이 변화하며 고려 후기 왕권 강화와 정치 개혁, 권력 다툼의 중심에 있었고, 조선 건국 후 정승으로 개칭되어 조선 정치 체제의 기반이 되었다. - 고려의 관직과 칭호 - 현감

현감은 고려와 조선 시대에 각 현을 다스리던 지방관을 지칭하며, 조선 시대에는 종6품의 외관직으로 사법, 행정, 군사 업무를 관장하였다. - 고려의 관직과 칭호 - 관찰사

관찰사는 중국, 한국, 일본에서 지방 행정 감찰관직으로, 당나라 채방처치사에서 시작되어 관찰처치사로 개칭되며 명칭이 유래되었고, 한국 고려 시대부터 조선 시대에 정착하여 각 도에 파견된 종2품 문관직으로 지방 행정 전반에 걸쳐 권한을 행사했다. - 조선의 관직과 칭호 - 현감

현감은 고려와 조선 시대에 각 현을 다스리던 지방관을 지칭하며, 조선 시대에는 종6품의 외관직으로 사법, 행정, 군사 업무를 관장하였다. - 조선의 관직과 칭호 - 관찰사

관찰사는 중국, 한국, 일본에서 지방 행정 감찰관직으로, 당나라 채방처치사에서 시작되어 관찰처치사로 개칭되며 명칭이 유래되었고, 한국 고려 시대부터 조선 시대에 정착하여 각 도에 파견된 종2품 문관직으로 지방 행정 전반에 걸쳐 권한을 행사했다.

| 현령 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 명칭 (Qin-Tang 시대) | 현령 (縣令, hyeonnyeong) |

| 명칭 (Song-Qing 시대) | 지현 (知縣, jihyeon) |

| 현대 명칭 | 현장 (縣長, hyeonjang) |

| 베트남어 명칭 | Tri huyện / Huyện trưởng (찌 후에옌/후옌 쯔엉) |

| 상세 정보 | |

| 역할 | 중국 제국 시대의 공직 |

| 설명 | 현의 행정을 담당하는 최고 책임자 |

2. 명칭

진나라부터 8세기 당나라 말기까지 현의 수령은 '''현령'''(縣令)이라 불렸다. 그 후 왕조에서는 '''지현'''(知縣)이라 불렸다. 1928년에 그 직함은 '''현장'''(縣長)으로 바뀌었다.[1] 현령은 백성을 엄격하면서도 다정하게 다스려야 하고 백성은 순종해야 한다는 기대 때문에 비공식적으로 "'''부모관'''(父母官)"이라고 불렸다.[2]

한국에서는 삼국시대에 군현제가 처음 실시되면서 중국의 현령 혹은 그에 대응하는 직책이 설치되었다. 고구려는 가라달(可邏達)·누초(婁肖), 백제는 도사(道使), 신라는 현령을 두었다.[13]

3. 역사

남북국시대 통일신라는 현의 규모에 관계없이 현령(縣令) 201명을 두었고, 위계는 선저지(先沮知)부터 사찬(沙飡)까지였다.[13]

고려는 대현(大縣)에만 현령을 두고 소현에는 감무(監務)를 두었다. 현령 품계는 7품 이상, 수는 30명이었다. 나머지 현은 속현(屬縣)으로 지방관을 두지 않다가 차차 감무를 두었다. 공민왕 때 현령과 감무를 모두 '''안집별감'''(安集別監)이라 칭하고 5, 6품 관원으로 임명했으나, 창왕 때 다시 환원하였다.[13]

조선은 고려 제도를 따라 대현에 현령, 소현에 감무를 두었다. 현령은 문반 종5품 외관직이었다. 1413년(태종 13) 지방 행정구역 명칭을 정비하면서 종6품 현감을 두었다. 이처럼 현 규모에 따라 종5품 현령과 종6품 현감을 설치한 제도가 《경국대전》에 법제화되어 대한제국까지 이어졌다.[13]

진·한 시대에 군현제가 정비되면서 현의 우두머리는 현이 관장하는 호수에 따라 현령과 현장으로 나뉘었다. 기원전 221년, 진 제국은 중국 대부분을 통일하고 영토를 군과 현으로 나눈 군현제를 수립했다.[1]

중국에서는 춘추전국 시대부터 군현제에 따라 현령에 해당하는 직책이 나타났지만,[9][10] 직책 명칭은 일정하지 않았다.[11] 진 시황제 시대에 군현제가 정비되어 현 위에 군이 위치했고, 군이 상위, 현이 하위라는 종속 관계가 설정되었다.[9]

이후, 수나라부터 현령이 한 곳에서 최대 4년까지만 근무하고 전근하는 회피 규칙이 엄격하게 시행되었다.[1] 현령은 지부 또는 그에 상응하는 관리의 감독을 받았고, 그 위에는 도(道) 행정관과 도지사, 중앙 정부와 황제가 있었다. 이들은 현령에게 명령을 내리고 보고서와 상소를 요구했다.[1]

현령은 현보다 하위 단위 통제 기관을 감독했다. 여기에는 마을 원로, 지역 기관, 자치 조직, 한나라 시대에 공식화된 향(鄕)과 왕안석이 11세기 송나라 시대에 조직한 보갑제가 포함되었다. 원나라는 현령이 모두 몽골인이었지만, 부하들은 한족이었다.[1] 명나라와 청나라 시대에는 경제 성장과 인구 증가로 현령들이 행정 서기를 고용하고 지방 엘리트 가문 또는 사대부에 의존했다.[1]

1928년 국민당 정부가 통과시킨 현조직법(縣組織法)은 현을 기본 행정 단위로 규정하고, 현령(현장)은 성 정부가 임명한다고 명시했다. 현은 현 정부와 병행하여 운영되는 국민당에 의해서도 감독되었다.[1]

중국 국공 내전 동안 중국 공산당은 소련을 모델로 삼아 중국 여러 지역에 관료 기반을 구축했다.[1] 국공내전 후, 중화민국은 타이완에 현령직을 유지했다. 1949년 중국 공산당 혁명 이후 지방 정부는 중국 역사상 그 어느 때보다 마을 생활에 대한 통제력을 강화했지만, 지방 관리들은 여전히 제국 시대 현령과 같은 문제에 직면했다.[5]

1871년 폐번치현으로 지방 제도를 부와 현으로 통일하고, 1872년 [https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787951 현치조례](태정관달 제623호)에 의해 현 장관 명칭을 '''지현사'''에서 '''현령'''(정부 관등이 사등관인 자) 또는 '''권령'''(동 오등관인 자)[12]으로 개칭했다. 도쿄, 교토, 오사카 3부는 '''지사''' 명칭을 그대로 사용했다. 직무는 관내 행정 사무 전반을 맡았다. 1886년 지방관관제로 '''지사'''로 개칭되었다.

1886년 제정된 지방관관제(메이지 19년 칙령 제54조) 제3조에 따라 지사가 발하는 명령이다. 규정상 “부현령(府県令)”을 발한다고 되어 있지만, 실제 제정에서는 부(府)는 “부령(府令)”, 현(県)은 “현령(県令)”이 된다. 지방관관제에서는 제정 시기에 따라 조문 번호는 다르지만 같은 내용으로 규정되었다. 지방자치법 시행에 따라, 지방자치법 시행규정(쇼와 22년 5월 3일 정령 제19호) 제2조에 따라 현 규칙과 동일한 효력을 갖게 되었다.

3. 1. 중국

진·한 시대에 군현제가 정비되면서 현의 우두머리는 현이 관장하는 호수에 따라 현령과 현장으로 나뉘었다. 기원전 221년, 진 제국은 중국 대부분을 통일하고 영토를 군과 현으로 나눈 군현제를 수립했다.[1]

중국에서는 춘추전국 시대부터 군현제에 따라 현령에 해당하는 직책이 나타났지만,[9][10] 직책의 명칭은 일정하지 않았다.[11] 진 시황제 시대에 군현제가 정비되어 현 위에 군이 위치하게 되었고, 군이 상위, 현이 하위라는 종속 관계가 설정되었다.[9]

이후, 수나라 시대부터 현령이 한 곳에서 최대 4년까지만 근무하고 전근을 가도록 하는 회피 규칙이 엄격하게 시행되었다.[1] 현령은 지부 또는 그에 상응하는 관리의 감독을 받았고, 그 위에는 도(道)의 행정관과 도지사, 중앙 정부와 황제가 있었다. 이러한 각 계층은 현령에게 명령을 내리고 보고서와 상소를 요구했다.[1]

현령은 현보다 하위 단위의 통제 기관을 감독했는데, 여기에는 마을 원로, 지역 기관, 자치 조직, 한나라 시대에 공식화된 향(鄕)과 왕안석이 11세기 송나라 시대에 조직한 보갑제가 포함되었다. 원나라에서는 현령이 모두 몽골인이었지만, 부하들은 한족이었다.[1] 명나라와 청나라 시대에는 경제 성장과 인구 증가로 현령들이 행정 서기를 고용하고 지방 엘리트 가문 또는 사대부에 의존하게 되었다.[1]

1928년 국민당 정부가 통과시킨 현조직법(縣組織法)은 현을 기본적인 행정 단위로 규정하고, 현령(현장)은 성 정부에 의해 임명된다고 명시했다. 현은 현 정부와 병행하여 운영되는 국민당에 의해서도 감독되었다.[1]

중국 국공 내전 동안 중국 공산당은 소련을 모델로 삼아 중국 여러 지역에 관료 기반을 구축했다.[1] 국공내전이 끝난 후, 중화민국은 타이완에 현령직을 유지했다. 1949년 중국 공산당 혁명 이후 지방 정부는 중국 역사상 그 어느 때보다 마을 생활에 대한 통제력을 강화했지만, 지방 관리들은 여전히 제국 시대 현령과 같은 문제에 직면했다.[5]

3. 1. 1. 춘추전국시대 ~ 진한시대

진·한 시대에 군현제를 정비하면서 현의 우두머리를 현이 관장하는 호수에 따라 현령과 현장으로 나누었다. 1만 호 이상의 현에는 현령을 설치했고, 그 미만의 현에는 현장(縣長)을 두었다.[1]

기원전 221년, 진 제국은 중국 대부분을 통일하고, 영토를 군(commandery)과 현(縣)(county)으로 나눈 군현제를 수립했다.[1]

중국에서 춘추전국 시대부터 군현제에 따라 현령에 해당하는 직책이 나타났지만,[9][10] 직책의 명칭은 일정하지 않았다.[11]

진 시황제 시대에 군현제가 정비되어 현 위에 군이 위치하게 되었고, 군이 상위, 현이 하위라는 종속 관계가 설정되었다.[9]

1만 호 이상의 현의 장은 '''현령'''으로, 1만 호 미만의 현의 장은 '''현장'''으로 불렀다.[11] 개별 현령의 호칭은 지명 다음에 “령”을 붙였다. 예를 들어 장안현의 현령은 장안현령이 아니라 장안령이다. 현장도 마찬가지이다. 현의 군사·경찰 행정은 县尉|현위중국어가 담당했다.

현의 하위에는 향, 그 아래에 리가 있었다. 향의 장은 삼로라 칭했고, 리의 장은 리정이라 칭했다.

주――군――현―┬현령―┬현승(부관)

│ │

└현위 ├향―┬삼로

│ │

│ └리――리정

└정―┬정장(농촌 등의 치안·소송 담당)

└정리(동보좌)

3. 1. 2. 수당시대 이후

수나라 이후 회피 규칙은 엄격하게 시행되었으며, 이후 왕조에서는 현령이 한 곳에서 최대 4년까지만 근무하고 전근을 가도록 했다.[1]

현령은 지부(知府) 또는 그에 상응하는 관리의 감독을 받았는데, 지부는 일반적으로 도(道) 또는 수리, 곡물, 소금과 같은 특별한 책임을 맡은 도의 감독 아래 있었다. 그들 위에는 도의 행정관과 도지사가 있었다. 물론 이 모든 것 위에는 중앙 정부와 황제가 있었다. 이러한 각 계층은 지방 현령에게 명령을 내릴 수 있었고, 각 계층은 현령으로부터 보고서와 상소를 요구했다.[1]

현령은 현보다 하위 단위의 통제 기관을 감독했다. 여기에는 마을 원로, 지역 기관, 자치 조직, 특히 한나라 시대에 공식화된 향(鄕)과 왕안석이 11세기 송나라 시대에 공식적으로 조직한 상호 책임 제도인 보갑제가 포함되었다. 원나라의 몽골 지배하에서는 현령이 모두 몽골인이었지만, 그들의 부하들은 한족이었다.[1] 명나라와 청나라 시대에는 경제 성장과 인구 증가로 인해 현령들이 행정 서기를 고용하고 지방 엘리트 가문 또는 사대부에 의존하게 되었다. 이러한 지방 엘리트들은 현령이 마음에 들지 않으면 그의 영향력에 대항할 수 있는 친구들이 있었다.[1]

3. 1. 3. 명청시대

명나라와 청나라 시대에는 경제 성장과 인구 증가로 현령들이 행정 서기를 고용하고 지방 엘리트 가문 또는 사대부에 의존하게 되었다. 이러한 지방 엘리트들은 현령이 마음에 들지 않으면 그의 영향력에 대항할 수 있는 인맥을 가지고 있었다.[1] 지방 정부는 자원은 늘지 않고 책임만 늘어났다. 인구는 증가했지만 현의 수는 거의 변하지 않았고, 인구는 20만 명에 달할 수 있었다. 명나라 통치자들은 관리 회피 제도를 강화하여 관리들이 고향 지역에서 근무하는 것을 막았다. 이는 고향에서 근무할 경우 친구와 가족을 편파적으로 대우할 것이라는 우려 때문이었다. 임기는 일반적으로 2년 또는 3년으로 제한되었다. 이러한 규칙은 관리들을 지방 방언을 사용할 수 없고 지역 상황에 대한 지식을 축적할 수 없는 낯선 지역에 배치할 위험을 초래했다.[2]

청나라(1644~1911) 시대에는 인구와 부는 증가했지만 정부 행정 기관과 세수는 증가하지 않아 지방 정부의 부담은 더욱 커졌다. 현감은 어려운 처지에 놓였다. 그의 봉급은 장기적인 물가 상승을 따라가지 못했다. 1720년대 옹정제는 현감이 납부해야 하는 토지세에서 "주조료"를 공제할 수 있도록 허용했지만, 이는 구조적인 문제를 해결하지 못했다. 19세기 초에는 바쁘고 봉급이 적은 현감들이 지방 정부의 주요 기능을 포기했고, 그 기능은 사족에게 넘어갔다. 사족들은 분쟁을 중재하고, 학교와 관개 시설을 감독하고, 지방 민병대를 조직하고, 세금까지 징수했다. 현감들은 이러한 도움에 감사했지만, 지방 사족들은 종종 이러한 기능을 이용하여 자신들을 보상하고 적을 처벌했다.[2]

그러나 청나라의 현감들은 여러 면에서 더욱 전문화되었다. 그들은 유교적 도덕 교육과 유교 경전에 대한 지식을 바탕으로 수양된 유교 사대부가 수행할 것으로 기대되는 일이 아니라 기술로서 행정을 연구했다. 황제가 충성심에 대한 보상으로 임용직의 수를 늘리지 않고 시험 합격자 수를 늘렸기 때문에 임용 가능한 자리보다 학위 소지자가 더 많아졌다. 이러한 미임용자 중 많은 수가 현감의 서기나 서기로 일하며 법, 수리 시설, 조세 또는 행정의 다양한 측면에 대한 전문가라는 사실상의 하위 직업을 형성했다. 다른 사람들, 특히 하급 학위만 가진 사람들은 명성이나 적절한 수입이 없는 가정교사나 지방 학교 교사가 되었다.[1]

3. 1. 4. 중화민국과 중화인민공화국

1928년 국민당 정부가 통과시킨 현조직법(縣組織法)은 현을 기본적인 행정 단위로 규정하고, 이제 '''현장(縣長)'''이라고 불리는 현령은 성 정부에 의해 임명된다고 명시했다. 현은 또한 현 정부와 병행하여 운영되는 국민당에 의해서도 감독되었는데, 이는 당의 레닌주의 구조에 따른 배치였다. 또한 새 정부는 지방 차원에서 더 큰 관료 조직을 구성했다.[1]

1927년부터 수십 년 동안 지속된 중국 국공 내전 동안 중국 공산당은 소련을 모델로 삼아 중국 여러 지역에 관료 기반을 구축했다.[1] 국공내전이 끝난 후, 중화민국은 타이완에 현령직을 유지했다. 중앙 정부가 1998년 모든 성을 효과적으로 자치권이 없는 기관으로 축소하면서 현령은 현의 수장이 되었고, 2019년 모든 성 정부 기관이 공식적으로 폐지되었다.[3][4]

1949년 중국 공산당 혁명 이후 지방 정부는 중국 역사상 그 어느 때보다 마을 생활에 대한 통제력을 강화했지만, 지방 관리들은 여전히 제국 시대 현령과 같은 많은 문제에 직면했다. 2015년 한 외국 학자는 자신의 관찰을 바탕으로 "기층 공무원들은 여전히 부성애적인 '아버지 어머니 관리'로 여겨지며, 일반 백성을 돌보는 것으로 기대되지만 동시에 높은 수준의 권위와 높은 수준의 불신을 동시에 받고 있다"고 적었다.[5]

3. 2. 한국

한국에서는 삼국시대에 군현제가 처음 실시되면서 중국의 현령 혹은 그에 대응하는 직책이 설치되었다. 고구려, 백제, 신라는 각각 가라달·누초, 도사, 현령을 두었다. 남북국시대 통일신라에서는 현의 규모에 관계없이 현령을 두었고, 고려 시대에는 대현에만 현령을 두고 소현에는 감무를 두었다. 조선 시대에는 대현에 현령, 소현에 현감을 두었으며, 이 제도는 《경국대전》에 법제화되어 대한제국 시기까지 이어졌다.

3. 2. 1. 삼국시대

고구려에서는 현의 수장으로 가라달(可邏達)·누초(婁肖)를 두었다.

백제에서는 현의 수장으로 도사(道使)를 두었다.

신라에서는 현의 수장으로 현령을 두었다.

3. 2. 2. 통일신라

남북국시대 통일신라에서는 현의 규모에 관계없이 모두 현령(縣令)이라 하여 201명을 두었고, 그 위계는 선저지(先沮知)로부터 사찬(沙飡)까지였다.[13]

3. 2. 3. 고려

고려 때에는 대현(大縣)에만 현령을 두고 소현에는 감무(監務)를 두었다. 현령의 품계는 7품 이상이었고 그 수는 모두 30명이었으며, 나머지 현은 속현(屬縣)으로 지방관을 두지 않다가 뒤에 차차 감무를 두었다. 공민왕 때에는 현령과 감무를 모두 '''안집별감'''(安集別監)이라 칭하고 5, 6품의 관원으로 임명하였으나, 창왕 때 다시 둘로 환원하였다.[13]

3. 2. 4. 조선

조선시대에도 고려의 제도를 따라 처음에는 대현(大縣)에 현령, 소현(小縣)에 감무(監務)를 두었는데, 현령은 동반(東班, 문반)의 종5품(從五品) 외관직(外官職)으로 설정되었다. 1413년(태종 13)에 지방 행정구역의 명칭을 정비하면서 종6품의 현감을 두었는데, 이처럼 현의 규모에 따라 종5품 현령과 종6품 현감을 설치한 제도가 《경국대전》에 법제화되어 대한제국 시기까지 이어졌다.[13]

《경국대전》에 법제화된 현령은 다음과 같다.

| 지역 | 현 |

|---|---|

| 경기도 | 용인(龍仁)‧진위(振威)‧양천(陽川)‧시흥(始興)‧욱오현(郁烏縣) |

| 충청도 | 문의현(文義縣) |

| 전라도 | 창평(昌平)‧용담(龍潭)‧임피(臨陂)‧만경(萬頃)‧금구현(金溝縣) |

| 경상도 | 영덕(盈德)‧경산(慶山)‧의성(義城)‧고성(固城)‧남해현(南海縣) |

| 강원도 | 울진(蔚珍)‧흡곡(歙谷)‧금성현(金城縣) |

| 황해도 | 신계(新溪)‧문화현(文化縣) |

| 평안도 | 용강(龍岡)‧영유(永柔)‧증산(甑山)‧순안(順安)‧강서(江西)‧삼등현(三登縣) |

훗날 경기도의 김포(金浦)와 영평(永平)은 군(郡)으로, 경상도의 동래(東萊)‧거제(巨濟)와 황해도의 옹진(甕津) 및 평안도의 삼화(三和)‧함종(咸從)은 부(府)로, 전라도의 능주(綾州)는 목(牧)으로 승격(昇格)하였으며, 경기도 시흥(始興)은 후에 현감으로 격하(格下) 되었다.

3. 3. 일본

1871년 8월에 실시된 폐번치현에 의해, 그때까지 부번현이었던 지방 제도를 부와 현으로 통일하고, 1872년 1월의 [https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787951 현치조례](태정관달 제623호)에 의해, 현의 장관의 명칭을 '''지현사'''에서 '''현령'''(정부에서의 관등이 사등관인 자) 또는 '''권령'''(동 오등관인 자)[12]로 개칭하는 한편, 도쿄, 교토, 오사카 3부에 대해서는 그대로 '''지사'''라는 명칭이 사용되었다. 직무에 대해서는 관내의 행정 사무 전반을 맡았다. 1886년의 지방관관제에 의해 '''지사'''로 개칭되었다.1886년에 제정된 지방관관제(메이지 19년 칙령 제54조) 제3조에 따라, 지사가 발하는 명령이다. 규정상으로는 “부현령(府県令)”을 발한다고 되어 있지만, 실제 제정에서는 부(府)의 경우는 “부령(府令)”, 현(県)의 경우는 “현령(県令)”이 된다. 지방관관제에서는 제정 시기에 따라 조문 번호는 다르지만(메이지 23년 10월 11일 칙령 제225호에서는 제10조, 메이지 26년 10월 31일 칙령 제162호에서는 제7조, 메이지 38년 4월 19일 칙령 제140호에서는 제7조, 다이쇼 2년 6월 13일 칙령 제151호에서는 제5조, 다이쇼 15년 6월 4일 칙령 제147호에서는 제6조) 같은 내용으로 규정되었다. 지방자치법 시행에 따라, 지방자치법 시행규정(쇼와 22년 5월 3일 정령 제19호) 제2조의 규정에 따라, 현의 규칙과 동일한 효력을 갖는 것으로 되었다.

4. 권한과 책임

현감의 책임은 광범위했지만 명확하게 정의되지 않았다. 황제들은 하늘(天)이 그들의 정부에 물리적 우주, 우주적 도덕, 인간 제도 및 사회적 조화와의 관계를 맡겼다고 믿었고, 현감은 이 모든 문제에 있어 그의 대표자였다.[9]

하지만 현감의 권력은 “하늘은 높고 황제는 멀리 있다(天高皇帝遠)”라는 말에서 드러나듯 제한적이었다. 인구에 비해 현급 정부 관료 조직은 빈약했으며, 큰 현의 공무원 직원은 현감, 부현감, 어쩌면 보좌관이나 서기, 그리고 민병대장으로 구성될 수 있었다. 12세기 초에 이 작은 그룹은 인구 밀도가 높은 지역에서는 쉽게 명이 될 수 있는 인구를 감독할 것으로 예상되었다.[10] 후대의 왕조에서는 현감들이 더 많은 직원을 거느리게 되었다. 번영하는 양자강 남부 지역의 현에서는 서기, 비서, 아문 주자, 의학 감정관, 간수 등과 같은 하급 직원의 총 직원 수가 에서 명의 인구에 대해 500명에 달할 수 있었다.[11] 그러나 저명한 역사가 소공권은 지방 정부가 더 전제적이 되었고 현감은 백성을 통제할 무한한 권한을 가지게 되었다고 주장했다.[12]

현령(縣令)은 관세와 19세기에 도입된 리금(釐金, likin)을 제외한 모든 토지세, 조세, 기타 세금을 징수했다. 도(道)의 재정관은 각 현의 징세 대상인 딩(丁, 성인 남자)의 수에 따라 토지세와 역(役)세의 할당량을 책정하고, 다른 세금도 함께 관리했으며, 이론적으로는 10년마다 세율을 조정했다.[13] 또한 현령은 지역 기반시설과 통신에도 책임이 있었다. 각 마을은 현청의 감독하에 지역 도로, 운하, 댐의 건설과 유지에 무상 노역인 역(役, corvée)을 제공해야 했다.

토지세는 은으로 징수되었으며, 현령의 관아로 가져와 그의 입회하에 계수하고 기록되었다. 현령은 봉급, 관립학교 학생에 대한 급여, 빈민 구제 등의 지방 행정 업무에 필요한 일정 금액을 남겨둘 수 있었고, 나머지는 도의 재정관에게 송금했다. 후대의 왕조에서는 지방 행정 업무에 배정된 자금이 부족하여 현령들이 소유권 증서 세, 중개세, 전당포세 등 더 많은 수수료와 세금을 부과했다.

세금 징수, 법 집행, 그리고 법적 분쟁이 현령의 시간과 에너지를 대부분 차지했다. 사회적 조화가 가장 중요했다. 승진을 위한 연례 평가는 현령의 도둑 검거 및 강도 사건 기소 능력을 평가했다. 범인의 절반 미만을 체포한 사건 5건당 벌점 1점이 부과되었고, 범인의 절반 이상을 체포한 사건 5건당 표창 1점이 주어졌다.

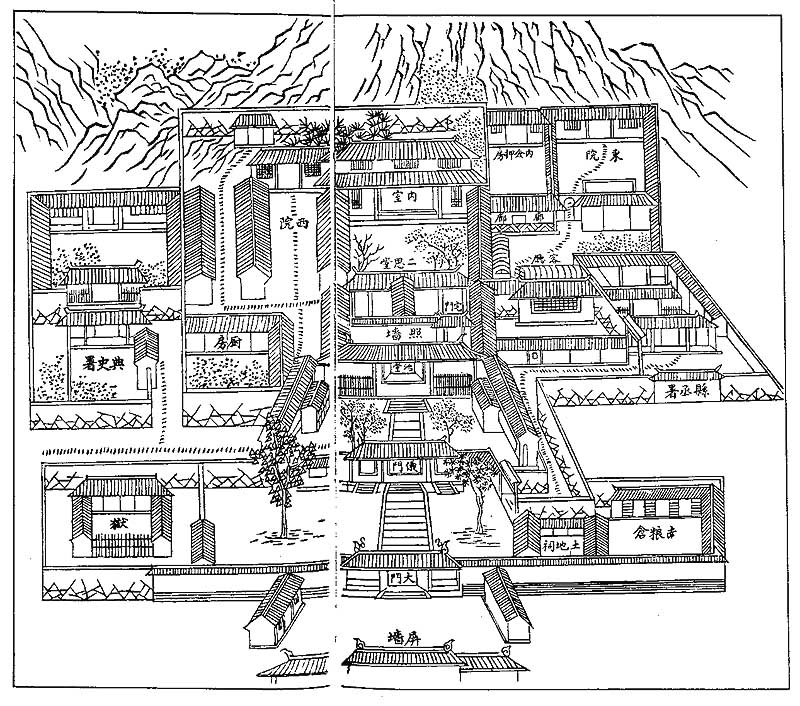

현령은 관아(衙門)라 불리는 성벽으로 둘러싸인 관청에서 생활하고, 일하고, 재판을 열었다. 이론적으로는 일반 백성 누구든지 관청 입구의 큰 종을 치고 소송, 청원 또는 고소를 제기할 수 있었다. 현령은 사법 및 행정 법 모두를 관할했다. 서구 학자들은 현령이 민사 분쟁에 자주 개입하지 않고 시민들이 현지 법원에 민사 분쟁을 제기하기를 꺼린다고 생각했지만, 연구 결과 현지 사회는 극도로 소송성이 강했고 지방 정부가 모든 유형의 분쟁에 개입했음을 보여주었다.

세계 일부 지역의 법 체계는 민법, 형법, 행정법을 구분하지만, 중국 법 체계에서는 현령이 사법 및 행정 법 모두를 관할했다. 현령은 임의적인 결정을 내리거나 지방 관습법에 의존할 수 없었으며, 법적 효력을 가진 황제의 칙령과 법전 모두에 의해 제약을 받았다. 당률(唐律)이나 대청률과 같은 왕조 법전에는 민법과 형법이 모두 포함되어 있었다. 사건은 살인과 절도부터 이웃이 말이나 개를 묶어두지 않았다는 고소, 누군가에게 발길질을 당하거나 물렸다는 고소까지 다양했다. 소송 당사자들은 결혼, 입양, 상속, 토지 분쟁으로도 현령에게 찾아왔으며, 이러한 분쟁은 종종 국가 수입이나 세금 및 세금 징수에 영향을 미쳤다. 법전은 범죄 행위를 상세히 묘사했지만, 현령은 또한 다음과 같은 규칙을 사용하여 법전의 기존 조항에 유추 적용할 수 있었다. "하지 말아야 할 일을 한 자는 가벼운 대나무로 40대를 맞는다. 만약 사안이 더 심각하다고 판단되면 무거운 대나무로 80대를 맞는다." 청나라 시대의 사형은 황제가 재검토했으며, 어떤 성격의 중대한 사건이라도 항소 또는 재검토될 수 있었고, 심지어 황제 자신에게까지 상소될 수 있었다.[9]

대륙 유럽 법의 사법 심문 제도와 마찬가지로 현령은 검사이자 판사였다. 현령은 어떤 사건을 받아들일지 결정하고, 증거와 증인 수집을 지휘한 다음, 고문의 사용을 포함한 재판을 진행했다. 현령은 유일한 판사였으며 유무죄를 판결하고 형벌이나 보상을 결정했다. 그러나 그의 결정은 상급 관리에 의해 재검토될 수 있었고, 사형 사건의 경우 황제에게까지 상소될 수 있었다. 철저한 조사를 하지 않거나, 정확한 절차를 따르지 않거나, 심지어 잘못된 글자를 썼다는 이유로 징계를 받을 수 있었기 때문에, 후대의 현령들은 법률 및 관료적 요건에 전문적인 서기나 비서를 고용했다.[9]

그러나 법은 단순히 법전과 절차의 문제가 아니었다. 법은 도덕적 우주를 반영하는 것으로 이해되었으며, 형사 또는 민사 범죄는 정당한 처벌만이 회복할 수 있는 방식으로 그 우주를 불균형 상태로 만들었다. 청나라 법전에서 규정한 공식적인 오형(五刑)(''wu xing'')에는 가벼운 대나무로 때리기, 무거운 대나무로 때리기, 징역, 유배, 사형이 포함되었다. 처벌을 정량화할 때 현령은 범죄의 성격뿐만 아니라 유죄 당사자와 피해자 간의 관계를 고려해야 했다. 아들이 아버지에게 저지른 죄는 아버지가 아들에게 저지른 죄보다 훨씬 더 심각했으며, 마찬가지로 아내나 다른 가족 구성원이 저지른 죄도 마찬가지였다.[9]

현실에서 현령의 역할은 다른 많은 제약에 직면했다. 범죄 수사에 파견된 관리와 아문 관리들은 지역 주민들이었고 종종 범죄자들과 결탁했다. 따라서 현령은 일반적으로 범죄자를 체포할 기한을 정하고, 기한을 맞추지 못하면 경찰의 가족을 인질로 잡겠다고 위협했다. 피고가 현령 앞에 끌려왔을 때, 현령은 태형이나 피고를 쇠사슬 위에 무릎 꿇게 하는 등의 고문을 사용할 수 있었지만, 명확한 제한이 있었다. 도구는 표준 크기여야 했고 상급 아문의 승인을 받아야 했으며, 일부 도구는 여성이나 70세 이상의 사람들에게 사용할 수 없었다. 예를 들어, 현령은 살인 및 강도 사건에서만 발목 조임대를 사용하도록 명령할 수 있었으며, 그 사용은 상급 기관에 특별히 보고해야 했다. 일부 관리들은 고문이 허위 자백을 유발할까 봐 고문을 피했다. 현령은 서기가 사건에 불리한 의도적인 오류를 도입하는 것을 방지하기 위해 모든 자백이 단어 하나하나 정확하게 기록되도록 해야 했다. 현령 자신은 잘못된 법을 적용하거나 너무 가혹하거나 너무 관대한 형을 선고한 경우 처벌받을 수 있었다.

5. 대중문화 속 현령

많은 대중 소설에서 현령은 영웅으로 등장했다. 예를 들어 중국의 탐정 소설은 "공안(公案)" 또는 "사건"의 형태를 취했는데, 주인공은 사립 탐정이나 경찰관이 아니라 수사관이자 검사이자 판사인 현령이었다. 현령은 독자에게 이미 설명된 범죄를 해결하는데, 긴장감은 범인을 찾는 것이 아니라 현령이 교묘한 책략으로 범죄를 해결하는 과정에서 비롯된다.[6] 이러한 현령 탐정들 중에는 수많은 디 렌지에 이야기에 영감을 준 역사적인 당나라 관리 디인걸(狄仁傑)과 포정 이야기 및 오페라의 주인공인 송나라 관리가 있다.

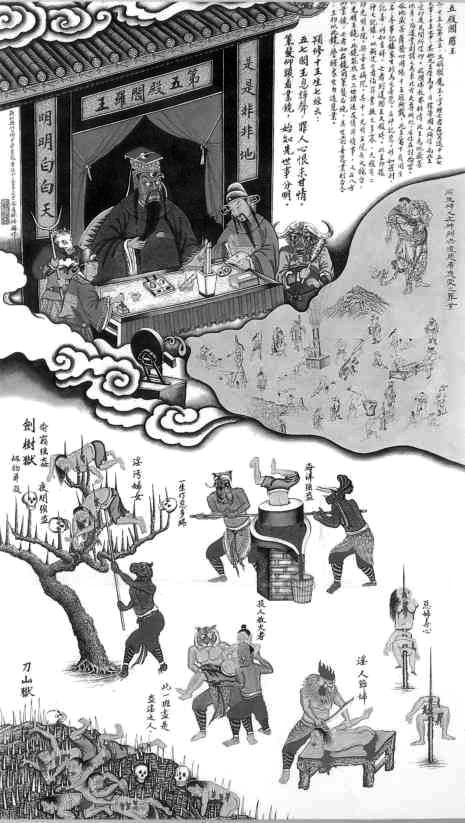

중국 민간 종교는 사후 세계가 현세와 매우 유사하다고 여겼기 때문에, 신들은 제국 관료제와 같은 구조를 가진 거대한 관료제의 일부였다. 사법 절차는 두 세계 모두에서 매우 유사하게 묘사되었다. 지옥의 현령들은 현령과 같은 방식으로 법정을 주재했고, 그들의 사무실은 지상의 사무실과 매우 유사했다.[7]

천뤄시의 단편 소설 "읍장 인의 처형"("현장(縣長)"이 "읍장"으로 번역됨)은 1950년대 초부터 문화 대혁명까지 읍장 인의 경력을 묘사하고 상관과 주민 모두에게 봉사해야 하는 공무원의 딜레마를 극적으로 보여준다.[8]

참조

[1]

서적

China A New Cultural History

https://books.google[...]

Columbia University Press

[2]

서적

The Political Economy of Corruption in China

https://books.google[...]

Routledge

[3]

웹사이트

Local governments

https://english.pres[...]

2020-11-30

[4]

웹사이트

Taiwan combined

https://garymarks.we[...]

2021-05-29

[5]

웹사이트

Traditions of Local Government

http://www.yamenrunn[...]

2015-09-25

[6]

서적

The Heritage of China: Contemporary Perspectives

https://books.google[...]

University of California Press

[7]

웹사이트

The Ten Magistrates of the Underworld Realm

http://afe.easia.col[...]

[8]

학술지

The Execution of Mayor Yin and Other Stories from the Great Proletarian Cultural Revolution. By Chen Jo-Hsi

1979

[9]

백과사전

郡県制

https://kotobank.jp/[...]

小学館

2021-04-03

[10]

백과사전

郡県制

https://kotobank.jp/[...]

2021-04-03

[11]

백과사전

県令

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

2021-04-03

[12]

웹사이트

権令

https://kotobank.jp/[...]

[13]

웹인용

한국역대인물 종합정보시스템

https://web.archive.[...]

한국학중앙연구원

2012-08-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com