개력

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

개력은 달력의 정확성을 높이기 위해 규칙을 변경하는 것을 의미한다. 달력은 사회적, 종교적, 상업적 활동을 기록하고 관리하는 데 필수적이며, 역법 개혁은 천문학적 주기와의 동기화를 목표로 한다. 역사적으로 음력, 태양력, 태음태양력의 개혁이 이루어졌으며, 윤달 추가, 연도 번호 매기기, 기원 선택 등 다양한 규칙이 개혁의 대상이 되었다.

달력의 주요 목적은 과거, 현재, 미래의 어떤 날짜든 특정 날짜로 명확하게 식별하여 사회적, 종교적, 상업적 또는 행정적 행사를 기록하거나 정리하는 것이다. 주, 달, 년과 같이 여러 날을 포함하는 반복되는 기간은 달력의 부차적이고 편리한 기능이다. 대부분의 문화권은 주요 기년법을 채택하지만, 서로 다른 문화권이 같은 공간에 공존하거나(예: 서로 다른 요구 사항을 가진 세속 집단과 종교 집단) 무역 관계를 맺은 경우 여러 달력을 서로 조정해야 할 필요성이 항상 존재해 왔다.[1]

역사적으로 대부분의 역법 개혁은 역법을 천문학적 연도(태양년 또는 항성년) 및/또는 삭망월과 동기화하기 위해 이루어졌다. 음력이나 태음태양력에서의 대부분의 역법 개혁은 정확도를 높이기 위한 것이었다. 이러한 개혁은 다양한 음력과 태음태양력, 그리고 율리우스력이 그레고리력으로 변경되었을 때에도 적용되었다.

일본의 역법은 중국에서 도입되었으며, 이후 독자적인 역법 개혁을 거쳤다. 덴포력은 유럽의 그레고리력 수준에 필적할 정도로 정확했지만, 메이지 유신을 계기로 그레고리력을 채택하면서 혼란이 발생하기도 했다. 그레고리력은 현재 널리 사용되지만, 영구력, 10개월 달력, 12개월 달력, 13개월 달력 등 다양한 개혁안이 제시되었다. 일본에서는 삭단동지, 사대의 회피, 윤8월 문제 등을 해결하기 위해 개력이 이루어졌으며, 이는 조정과 역학자들의 갈등, 권위 문제와도 관련되었다.

2. 역법 개혁의 원리

일단 명시되면 '달력 설계'는 새로운 설계가 되지 않는 한 변경할 수 없다. 제안된 설계가 기존 설계와 충분히 유사, 즉 기존 설계와 호환되는 경우, 중단 없이 지역 '달력 체계'의 '개혁'이 가능하다. 이에 대한 예로는 중국 지역 간의 문제로 인한 중국력의 변경, 또는 이슬람력과 같이 월의 시작이 종교 지도자들의 관측이 아닌 천문학적 데이터를 기반으로 산출되는 등의 종교 달력의 실질적인 변경이 있다.[1]

그러나 일부 설계 변경은 과거 또는 미래의 특정 날짜에 대해 이전 설계와 다른 날짜 식별자를 생성한다.

달력 체계는 날짜를 소급 적용하여 새 설계로 변경할지(소급 적용 달력 사용) 아니면 당시 사용 중인 설계를 존중할지 명확히 해야 한다. 공통 달력 체계를 이전에 채택했던 모든 문화권이 동시에 달력 개혁을 수행하지 않으면 달력 분열이 발생한다. 날짜 식별자가 유사하지만 다르다면 혼란과 실수는 불가피하다.

대부분의 달력에는 개혁에 의해 변경될 수 있는 여러 규칙이 있다.

태음력은 달의 삭망(朔望)에 유래하기 때문에 자연스러운 것이라고 할 수 있다. 하지만 계절은 태양력에 따라 순환한다. 태음태양력은 두 가지의 절충안이라고 할 수 있지만, 천문학과 물리학을 통해 정확한 태양년과 삭망월을 관측하고 예측할 수 있게 된 것은 매우 최근의 일이며, 메톤 주기나 사로스 주기 등 경험칙에 의존할 수밖에 없었다. 정확한 태양년과 삭망월과 하루 사이에 상관성이 없기 때문에(평균 태양년 = 365.24219일, 평균 삭망월 = 29.530589일) 정확한 달력을 만들려면 복잡한 계산이 필요하며, 그렇게 하더라도 실제 천체의 움직임과의 불일치는 피할 수 없었다. 그 때문에, 그것을 수정하기 위해 더 정확한 역법으로의 변경을 목표로 한 개혁이 이루어졌다.

3. 역사적 역법 개혁

역법의 근본적인 문제는 천문학적 연도가 정수일의 배수도 아니고 정수월의 배수도 아니라는 점이다. 삭망월 또한 정수일의 배수가 아니다. 각 경우마다 "나머지"가 있어, 한 주기에서 다음 주기로 누적되어 주기의 동기화를 벗어나게 할 수 있다.

동기화를 강제하기 위한 전형적인 해결책은 윤달이다. 즉, 주기에 추가적인 날, 주 또는 달을 추가하는 것이다. 또 다른 방법은 불일치를 무시하고 주기가 서로 벗어나도록 두는 것이다. 일반적인 접근 방식은 다음과 같다.

아우구스투스가 율리우스력의 각 달의 날짜 배분을 고친 일, 율리우스력을 그레고리력으로 개혁한 일 등이 있다. 동양에서는 태음태양력의 계산 방식 변경과 양력으로의 개혁이 있다.

일본의 역법은 중국의 역법을 도입하여 사용하다가, 메이지 유신을 계기로 메이지 5년 11월 9일(1872년 12월 9일)에 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호를 발표하여 메이지 5년 12월 3일을 기하여 신력(그레고리력)인 메이지 6년 1월 1일로 한다고 선언하였다.

3. 1. 음력 및 태음태양력 개혁

전통적인 중국력은 지난 2500년 동안 50회에서 100회에 이르는 개혁이 이루어졌는데, 대부분 음력 월을 천문학적 삭망(朔望)에 더 잘 맞추고 윤달을 더 정확하게 추가하여 정기적인 달이 적절한 계절에 위치하도록 하기 위한 것이었다.[1] 힌두력의 태음태양력 버전에도 최소 네 번의 유사한 개혁이 있었는데, 모두 달을 삭망에 더 잘 맞추고 연을 항성년(sidereal year)에 더 잘 맞추기 위한 것이었다.[1] 불교력도 동일하게 적용된다.[1] 히브리력은 1천년대에 관측력에서 계산력으로 바꾸는 개혁을 하였다.[1] 이슬람력은 이전의 태음태양력을 개혁하여 태양년과 완전히 분리하였다.[1]

셀주크 페르시아에서는 오마르 카이얌 등이 정밀하게 계산된 잘랄리력을 개발하는 개혁을 수행했다.[1]

달력의 '월'이 달의 삭망(朔望)에서 유래하는 것처럼, 태음력은 어떤 의미로 자연스러운 것이라고 할 수 있다.[1] 하지만 계절은 태양력에 따라 순환한다.[1] 태음태양력은 두 가지의 절충안이라고 할 수 있지만, 천문학과 물리학을 통해 정확한 태양년과 삭망월을 관측하고 예측할 수 있게 된 것은 매우 최근의 일이며, 메톤 주기나 사로스 주기 등 경험칙에 의존할 수밖에 없었다.[1] 정확한 태양년과 삭망월과 하루 사이에 상관성이 없기 때문에(평균 태양년 = 365.24219일, 평균 삭망월 = 29.530589일) 정확한 달력을 만들려면 복잡한 계산이 필요하며, 그렇게 하더라도 실제 천체의 움직임과의 불일치는 피할 수 없었다.[1] 그 때문에, 그것을 수정하기 위해 더 정확한 역법으로의 변경을 목표로 한 개혁이 이루어졌다.[1]

중국에서는 관상수시 사상에 따라 황제가 “시간을 지배하는” 존재로 여겨졌고, 역법은 “국가의 큰 의례”로 여겨졌다.[1] 따라서 중국에서의 역법 개정은 단순한 역법 개정뿐만 아니라, 태양·달·행성의 현상을 수리적으로 다루어 그 천문 상수 및 계산표를 산정하여 변경하는 것까지 포함했다.[1] 이 때문에 일식·월식 예측의 정확성이나 행성의 움직임까지 역법에 포함되었다.[1] 그래서 왕조가 바뀔 때마다 개정이 이루어졌고, 후에는 새 황제의 즉위를 계기로 새 정치의 시작을 안팎에 알리는 하나의 수단으로 개정이 이루어지는 경우도 있었다.[1] 또한, 개정의 성공은 궁정의 역학자에게는 큰 공적이 되어 그 후의 출세에도 영향을 미쳤기 때문에, 기회를 타서 황제에게 개정을 권유한 것도 개정의 요인 중 하나라고 여겨진다.[1]

3. 2. 율리우스력 및 그레고리력 개혁

율리우스 카이사르(Julius Caesar)가 로마에서 권력을 잡았을 때, 율리우스력은 더 이상 연도를 정확하게 반영하지 못했다.

율리우스 개혁은 기원전 46년을 445일로 만들고, 윤달을 4년마다 2월에 삽입하는 윤일로 대체했다. 이는 눈에 띄게 더 정확한 달력을 만들었지만, 평균 연장은 365일 6시간(365.25일)이었고, 이는 4년마다 약 45분을 더하는 효과를 가져왔다. 기원전 45년 시작 이후 누적된 효과는 16세기까지 춘분이 3월 10일이나 11일에 해당하게 되었다.

교황 그레고리오 13세(Pope Gregory XIII) 치하에서 윤년 규칙이 변경되었다. 400으로 나누어떨어지는 100년 단위의 연도만 윤년이 된다. 따라서 1600년, 2000년, 2400년, 2800년은 윤년이지만, 4로 나누어떨어지지만 1700년, 1800년, 1900년, 2100년, 2200년, 2300년, 2500년, 2600년, 2700년, 2900년, 3000년은 평년이다. 이 규칙은 평균 연장을 365.2425일로 만든다. 이것으로 연도를 완전히 동기화하지는 않지만, 하루가 누적되려면 수천 년이 걸릴 것이다.[3]

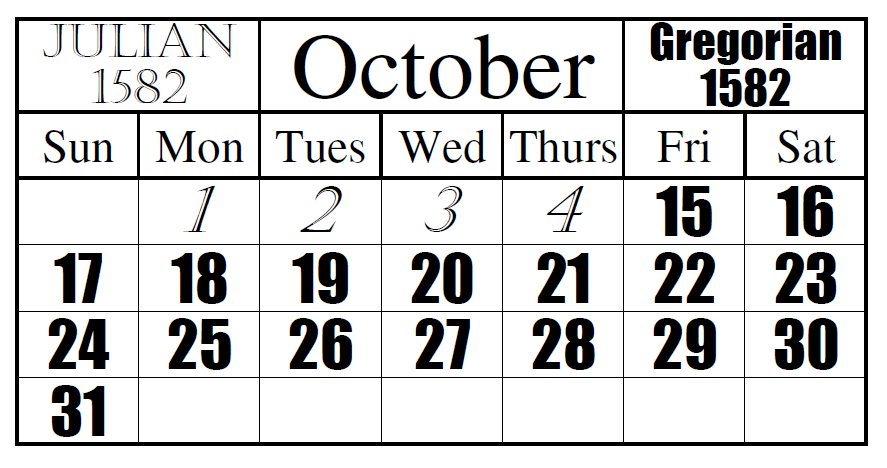

춘분이 새로운 그레고리력에서 기원후 325년 니케아 공의회가 권고했을 때와 같은 날짜(3월 21일)를 갖도록 하기 위해, 1582년 10월 5일이 10월 15일이 되도록 10일을 삭제했다.

1923년 밀루틴 밀란코비치(Milutin Milanković)는 콘스탄티노플(Constantinople)에서 일부 동방 정교회의 공의회에 900으로 나누었을 때 나머지가 200 또는 600인 100년 단위의 연도만 윤년으로 하는 것을 제안했는데, 이는 평균 연장을 365.2422일로 줄이는 것이다. 이 나머지는 이 달력이 1923년 이후 처음으로 그레고리력과 일치하지 않는 해(2800년까지 발생하지 않음)를 최대한 늦추기 위해 선택되었다. 개정 율리우스력 또는 신력이라는 이름으로 일부 동방 정교회에서 채택되었지만, 다른 교회에서는 거부되었다.

4. 그레고리력 이후의 개혁 제안

그레고리력은 1582년 교황 그레고리오 13세가 율리우스력을 개혁하여 만든 역법으로, 현재 세계 대부분에서 사용되고 있다. 하지만 그레고리력은 완전하지 않으며, 다음과 같은 문제점들이 지적되어 왔다.

- 비영구력: 매년 요일이 다르게 시작되어 달력이 매년 바뀐다.

- 요일 계산의 어려움: 특정 날짜의 요일을 쉽게 알기 어렵다.

- 월 길이 불균형: 월별 날짜 수가 28일에서 31일까지 달라 기억하기 어렵고, 회계 처리에도 불편하다.

- 종교적 요소: 연도 계산의 시작(기원)과 일부 월, 요일 이름에 종교적 색채가 있다.

- 월령과의 불일치: 달의 위상 변화와 달력의 날짜가 일치하지 않는다.

- 동지/춘분과의 불일치: 1월 1일은 동지로부터 대략 10~11일 후에 위치하며, 태양 황경으로는 280°~281°에 해당한다.

- 서기 0년 없음: 기원전 1년 다음 해가 바로 서기 1년으로, 그 사이에 0년이 없다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 그레고리력 이후에도 다양한 역법 개혁 제안들이 있었다. 이러한 제안들은 주로 다음과 같은 목표를 추구했다.

- 영구력: 매년 같은 날짜가 같은 요일에 오도록 하여 달력을 매년 새로 만들 필요가 없게 한다.

- 십진법: 시간 단위를 10의 배수로 구성하여 계산을 편리하게 한다.

- 균등 월: 모든 월의 길이를 같게 하거나, 최대한 균등하게 배분한다.

이러한 목표를 달성하기 위한 구체적인 방법으로는 윤일/윤주 배치 방식 변경, 월의 개수 및 길이 조정, 연의 시작일 변경 등이 있다. 예를 들어, 국제고정력은 1년을 13개월로 나누고 각 달을 28일로 고정하며, 남는 하루(윤년은 이틀)는 '여일'로 처리하여 주에 포함시키지 않는다. 세계력은 1년을 4분기로 나누고, 각 분기는 30일, 30일, 31일로 구성된 3개월을 포함하며, 평년의 마지막 날과 윤년의 6월 마지막 날은 '여일'로 처리한다.

프랑스 혁명력은 1년을 12개월로 나누고 각 달을 30일로 한 후, 5일 또는 6일의 윤일을 두는 십진법 달력이었으나, 나폴레옹에 의해 폐지되었다. 제2차 세계 대전 후 유엔은 세계력 제정을 시도했으나, 미국의 거부권 행사로 무산되었다.[5]

1885년 프랑스 천문학회의 개력안 현상 공모, 1922년 국제천문연맹 총회, 1923년 국제연맹의 개력안 모집 등 국제적인 논의가 있었으나, 각국의 이해관계와 국제 정세의 변화 등으로 인해 합의에 이르지 못했다. 1955년 국제연합에서 다시 논의가 이루어졌지만, 1956년 개력 논의 무기 연기 결의가 채택되면서 사실상 중단되었다.

현재도 개력을 주장하는 개인과 단체가 있지만, 그레고리력보다 간편하고 국제적으로 통용될 수 있는 역법이 나타나지 않는 한, 근본적인 개력은 어려울 것으로 보인다.

4. 1. 영구력

윤주일 달력과 윤일을 사용하는 방식은 그레고리력을 영구력으로 만들기 위한 주요 해결책이다. 이러한 방식은 특정 날짜의 요일을 쉽게 계산하고 매년 달력을 바꿀 필요가 없게 한다. 윤주일 달력은 5년 또는 6년마다 7일의 윤주일을 추가하여 364일(52주) 또는 371일(53주)의 연도를 가지며 7일 주기를 유지한다. 반면, 윤일 달력은 365번째와 366번째 날을 공휴일(세계의 날, 윤년의 날)로 지정하여 7일 주기 밖의 날로 간주한다.여러 영구력 제안들은 윤일 규칙, 윤일 위치, 주와 연의 시작일, 월의 개수와 크기 등에서 차이를 보인다. 세계력은 매년 일요일에 시작하며 분기가 같은 요일에 시작하고, "달력 외"의 날 때문에 일부 종교 단체의 반대에 부딪혔다. 국제 고정력은 세계 대전 사이에 경제학자들 사이에서 인기를 얻었던 영구력이다. 팍스력, 대칭454력, 한케-헨리 영구력 등은 7일 주기를 유지하기 위해 364일 또는 371일의 연도를 가진다.

세계 계절력은 월을 삭제하고 1년을 13주씩 4계절로 나누며, 요일이 할당되지 않은 추가 날을 달력에 추가하여 영구성을 유지한다.

4. 2. 10개월 달력

십진법 달력은 시간 단위를 십진법을 기반으로 하는 달력이다.프랑스 공화력은 (십진법 시간과 함께) 1793년에 도입되었다.[6] 이 달력은 10일 단위의 3개의 ''데카드(décades)''로 나뉜 12개월로 구성되었으며, ''상퀼로티드(sansculottides)''라고 불리는 5일 또는 6일의 윤일이 있었다.[6] 이 달력은 나폴레옹에 의해 1806년 1월 1일에 폐지되었다.[6]

4. 3. 12개월 달력

아우구스투스가 율리우스력의 각 달의 날짜 배분을 고쳐 2월이 평년 28일, 윤년 29일로 바뀌고, 9월 31일과 11월 31일 대신 10월 31일과 12월 31일이 생겼다. 율리우스력을 그레고리력으로 개혁하면서 스웨덴에서 2월 30일이 생기기도 했다. 이외에도 프랑스 혁명력, 소비에트 혁명 달력 등이 있다.율리우스 카이사르가 개정한 옛 로마력에서 계승된 달의 길이는 체계적인 논리에 따르지 않는다. 많은 개혁 제안은 패턴을 더 균일하게 만들려고 한다.

전통적인 12개월과 태양년과의 근사값을 유지할 때, 이것은 보통 각각 3개월씩 4개의 동일한 분기로 이어지며, 그중 한 달은 다른 두 달보다 더 길다. 월드 캘린더(World Calendar)와 한케-헨리 영구력(Hanke–Henry Permanent Calendar)은 각각 월별 31:30:30일과 30:30:31일로 이를 따른다. 반면, 대칭454(Symmetry454)는 월별 4:5:4주를 사용한다. 이들은 모두 체계적으로 배분된 364일을 초래하며, 따라서 추가적인 하루와 윤일 또는 윤주를 추가해야 한다.

4. 4. 13개월 달력

일부 달력 개혁가들은 1년 동안 각 달의 길이를 같게 하려고 한다. 이는 종종 13개월로 이루어진 달력을 만들어 각 달을 4주(28일)로 하여 총 364일로 만드는 방법으로 이루어진다.[7] 이러한 유형의 가장 초기 제안은 휴 존스 목사가 제안한 조지아 달력(1745)이다.[7]오귀스트 콩트가 고안한 실증주의 달력(1849)은 하나 또는 두 개의 "공백"일을 포함한 364일 연도를 기반으로 했다. 13개월 각각은 28일, 즉 정확히 4주였으며, 매달 월요일에 시작했다. 국제 고정 달력은 이 달력의 더 현대적인 후손으로, 모세 B. 코츠워스가 발명하고 조지 이스트먼이 재정적으로 지원했다.[8]

1930년경 제임스 콜리건은 400년 중 71년에 364일의 일반 연도에 7일의 윤주를 추가하여 달력에서 벗어난 날짜를 피하는 팍스 달력을 발명했다.

4. 5. 태음태양력

태음태양력은 보통 29일 또는 30일로 구성된 12개월 또는 13개월로 이루어져 있다.헤르메스 태음주간력은 1년에 29일 또는 30일로 구성된 12개월 또는 13개월의 태음태양력 제안으로, 매년 춘분 부근에 시작된다.[9]

마이어-팔멘 태음태양력은 29일 또는 30일로 구성된 12개월과 30일 또는 31일로 구성된 윤달인 메톤 주기(Meton)를 3년 또는 2년마다 포함한다. 60년을 한 주기로 한다. 이력은 날짜, 주, 달, 년, 주기의 수가 동일한 윤주기를 사용한다. 2498258일, 356894주, 84599개월, 6840년, 114주기는 거의 모두 서로 같다. 이것은 연대라고 불리지만, 이 달력에서는 시간이 이것으로 나뉘지 않는다.[10]

히브리력과 같은 기존 달력의 윤년 규칙을 개선하려는 제안도 있다. 개정 히브리력은 353년 주기당 4366개월의 더 정확한 윤주기를 사용하며, 주기당 130개의 윤년이 있다. 그리고 점차 짧아지는 ''몰라드'' 간격을 사용하여 기존의 고정된 산술적 히브리력의 19년 윤주기와 일정한 ''몰라드'' 간격을 각각 대체하려고 한다.

태음태양력에서는 원칙적으로 삭망월에 맞춰 30일인 대월과 29일인 소월이 번갈아 나타난다. 그러나 달의 움직임에 의해 발생하는 삭망월의 어긋남으로 인해 대월이나 소월이 몇 달씩 계속되는 경우가 있었다.

4. 6. 명명법

아우구스투스가 율리우스력의 각 달의 날짜 배분을 고친 일(이때 2월이 평년 28일, 윤년 29일로 바뀌고, 10월 31일과 12월 31일이 생겼다.), 율리우스력을 그레고리력으로 개혁한 일, 스웨덴에서 2월 30일이 생긴 일, 프랑스 혁명력, 소비에트 혁명 달력 등이 있다.13번째 달을 추가하거나 율리우스-그레고리우스 달력 체계를 변경하는 달력 제안에는 종종 이러한 새로운 달의 이름도 제안된다. 새로운 이름은 또한 일주일 주기에서 벗어난 날(예: 365일째, 윤일)과 한 달 주기에서 벗어난 주에 대해서도 제안되었다.

기존의 달과 요일 이름을 변경하려는 제안은 덜 빈번하다. 그레고리력은 대부분 역사적 종교의 신들(예: 목요일은 북유럽의 토르에서 유래, 3월은 로마의 마르스에서 유래)이나 사라진 제국의 지도자들(7월과 8월은 초기 카이사르에서 유래), 또는 동기화되지 않은 순서(9월부터 12월까지, 원래 7월부터 10월까지였으나, 현재는 9월부터 12월까지)에서 이름을 얻었다.

4. 7. 구체적인 제안

그레고리력 이후에도 달의 길이 배분 문제로 여러 역법 개혁 제안이 있었으나, 실제 시행으로 이어지지는 않았다. 대표적인 제안들은 다음과 같다.- 국제고정력: 1년을 13개월로 나누고, 각 달을 28일(4주)로 고정한다. 남는 하루(윤년은 이틀)는 '여일'로 처리하여 주에 포함시키지 않는다.

- 세계력: 1년을 4분기로 나누고, 각 분기는 30일, 30일, 31일로 구성된 3개월을 포함한다. 평년의 마지막 날과 윤년의 6월 마지막 날은 '여일'로 처리한다.

- 실증주의력: 19세기 프랑스의 철학자 오귀스트 콩트가 제안한 달력으로, 역사 속 위인들의 이름을 딴 13개월로 구성된다.

- 한케-헨리 영구력: 매년 같은 날짜가 같은 요일에 오도록 설계된 달력이다.

- 팍스력: 1년을 13개월로 나누고 각 달을 28일로 고정하며, 13번째 달의 이름으로 '콜럼버스'를 사용한다.

- 대칭454: 1년을 4-5-4주 패턴의 3개월로 구성된 4분기로 나눈다.

- 광명의 해: 1년을 13개월로 나누고 각 달을 28일로 고정하며, 연말에 하루를 추가한다.

- 홀로세 달력: 인류 문명의 시작을 기점으로 하는 새로운 기원(홀로세 기원)을 사용한다.

이 외에도, 윤일의 재배치, 연시(年始) 변경, 역일 재배분, 역일 및 요일 재배분, 월과 주의 병용 폐지 등 다양한 방식의 개력안이 제안되었다.

1885년 프랑스 천문학회의 개력안 현상 공모를 시작으로, 1922년 국제천문연맹 총회, 1923년 국제연맹의 개력안 모집 등 국제적인 논의가 있었으나, 각국의 이해관계와 국제 정세의 변화 등으로 인해 합의에 이르지 못했다. 1955년 국제연합에서 다시 논의가 이루어졌지만, 1956년 개력 논의 무기 연기 결의가 채택되면서 사실상 중단되었다.

현재도 개력을 주장하는 개인과 단체가 있지만, 그레고리력보다 간편하고 국제적으로 통용될 수 있는 역법이 나타나지 않는 한, 근본적인 개력은 어려울 것으로 보인다.

5. 일본의 역법 개혁

일본에서는 처음에 중국에서 역법을 도입하여 사용하였다. 최초의 역법인 원가력의 도입 시기는 불명확하지만, 697년 문무 천황 원년에 의봉력(당나라의 린덕력)으로 처음 개정되었다. 이어 764년 덴표호지 8년에는 대연력이 도입되었다. 862년 정관 4년에 선명력으로 개정된 이후, 견당사의 폐지로 인해 일본과 중국 양국의 공식적인 교류가 단절되고 역도가 가학화·보수화되면서 이후 개정은 이루어지지 않았다.

헤이안 시대 중기에는 비공식적으로 부천력이 참고된 적이 있었지만, 선명력 채택 이후 823년 동안 동일한 역법이 계속 사용되었다. 선명력도 800년 이상 계속되었기 때문에 실제 천체의 움직임과 2일이나 차이가 발생하여 개정론이 일어났다.

처음에는 원의 수시력 도입이 검토되었지만, 시부카와 하루미는 지리적 문제 등을 들어 중국 역법을 직접 도입하는 것은 불가능하다고 주장하고, 독자적인 수정을 가하여 일본 최초의 국산 화력인 정향력을 만들었다. 1684년 정향 원년에 칙허를 얻은 정향력은 다음 해인 1685년 정향 2년에 시행되었다.

이후, 1755년 호력 5년에 호력력, 1798년 관정 10년에 관정력, 1844년 덴포 15년에 덴포력으로 개정되었다. 이들은 모두 태음태양력이었다.

메이지 유신을 계기로 개정론이 제기되었다. 덴포력의 정확도는 이미 유럽의 그레고리력 수준에 필적하거나 오히려 능가했지만, 메이지 정부는 1872년 12월 9일 (메이지 5년 11월 9일)에 갑자기 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호를 발표하여 메이지 5년 12월 3일을 기하여 신력(그레고리력)인 메이지 6년 1월 1일로 한다고 선언하였다.

이는 메이지 정부 당시의 재정 상황, 막말의 양학자에 의한 태양력 개정론, 유럽 여러 나라와의 관계 확대라는 현실을 고려했을 때 적절한 판단이었다. 그러나 1000년 이상 달의 차고 기움에 따라 생활 리듬을 형성해 온 일본인들에게 달의 차고 기움과는 무관한 새로운 역법은 동요를 주었다. 천경혹문에서 태양력에 대해 알게 된 시부카와 하루미는 달의 차고 기움을 무시한 태양력 역법을 “괴이함이 심하고, 아마도 오랑캐의 사악한 독약인가”라고 비판하였는데, 150년 전 전문가조차 받아들이지 못했던 역법을 갑자기 강요받은 일반 민중으로서는 무리가 아니었다. 따라서 개정 직후에는 신력과 구력이 병용되는 등의 혼란이 발생하였다.

1873년 메이지 6년 1월 1일 이후로 유럽과 같은 그레고리력이 채택되어 오늘날까지 일본의 역법으로 사용되고 있다.

5. 1. 개요

태음력은 달의 삭망(朔望)에 기초하기 때문에 자연스럽지만, 계절은 태양력에 따라 순환한다. 이 둘을 절충한 것이 태음태양력이다. 하지만 정확한 태양년과 삭망월을 관측하고 예측하는 것은 매우 최근의 일이며, 이전에는 메톤 주기나 사로스 주기 같은 경험 법칙에 의존해야 했다. 정확한 태양년과 삭망월, 그리고 하루 사이에는 상관관계가 없기 때문에 (평균 태양년 = 365.24219일, 평균 삭망월 = 29.530589일) 정확한 달력을 만들기 위해서는 복잡한 계산이 필요했으며, 그렇게 하더라도 실제 천체의 움직임과는 차이가 발생할 수 밖에 없었다. 따라서 더 정확한 역법으로 변경하기 위한 개혁, 즉 개력이 이루어졌다.5. 1. 1. 유럽

유럽에서는 기원전 45년에 로마력에서 개정된 율리우스력이 태양력으로 채택되어 달의 삭망을 반영하지 않아 안정된 역법으로 널리 퍼졌다. 이후 더욱 개량된 그레고리력이 제안되었으나, 유럽 내에서도 그레고리력으로의 개정 시기는 지역별로 차이가 있었다.[23] 16세기 이후 유럽 세력의 세계 진출에 따라 태양력이 세계적으로 사용되게 되었다.5. 1. 2. 중국

주어진 원본 소스에는 중국 역법 개혁의 특징(관상수시 사상, 황제의 시간 지배, 천문 상수 및 계산표 변경, 왕조 교체와의 연관성)에 대한 정보가 전혀 포함되어 있지 않다. 따라서 주어진 원본 소스만으로는 해당 섹션을 작성할 수 없으므로, 이전 결과물에서 변경할 내용이 없다.5. 1. 3. 일본

일본의 역법은 처음에는 중국으로부터 도입하여 사용하였다. 최초의 역법인 원가력의 도입 시기는 불명확하지만, 697년 문무 천황 원년에 의봉력(당나라의 린덕력)으로 처음 개정되었다. 이어 764년 덴표호지 8년에는 대연력이 도입되었다. 862년 정관 4년에 선명력으로 개정된 이후, 견당사의 폐지로 인한 일중 양국의 공식적인 교류 단절과 역도의 가학화·보수화로 인해 이후 개정은 이루어지지 않았다.대연력 말기에는 같은 중국의 역법인 오기력이 병용되었고, 헤이안 시대 중기에는 비공식적으로 부천력이 참고된 적이 있었지만, 선명력 채택 이후 823년 동안 동일한 역법이 계속 사용되었다. 선명력도 800년 이상 계속되었기 때문에 실제 천체의 움직임과 2일이나 차이가 발생하여 개정론이 일어났다.

처음에는 원의 수시력 도입이 검토되었지만, 시부카와 하루미가 지리적 문제 등을 들어 수시력의 중국 역법을 직접 도입하는 것은 불가능하다고 주장하고, 여기에 독자적인 수정을 가하여 일본 최초의 국산 화력인 정향력을 만들었다. 1684년 정향 원년에 칙허를 얻은 정향력은 다음 해인 1685년 정향 2년에 시행되었다.

이후, 1755년 호력 5년에 호력력, 1798년 관정 10년에 관정력, 1844년 덴포 15년에 덴포력으로 개정되었다. 이들은 모두 태음태양력이다.

메이지 유신을 계기로 개정론이 제기되었다. 덴포력의 정확도는 이미 유럽의 그레고리력 수준에 필적하거나 오히려 능가했지만, 메이지 정부는 1872년 12월 9일 (메이지 5년 11월 9일)에 갑자기 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호를 발표하여 메이지 5년 12월 3일을 기하여 신력(그레고리력)인 메이지 6년 1월 1일로 한다고 선언하였다.

이는 메이지 정부 당시의 재정 상황, 막말의 양학자에 의한 태양력 개정론, 유럽 여러 나라와의 관계 확대라는 현실을 고려했을 때 적절한 판단이었다. 그러나 1000년 이상 달의 차고 기움에 따라 생활 리듬을 형성해 온 일본인들에게 달의 차고 기움과는 무관한 새로운 역법은 동요를 주었다. 천경혹문에서 태양력에 대해 알게 된 정향력 개정자 시부카와는 달의 차고 기움을 무시한 태양력 역법을 “괴이함이 심하고, 아마도 오랑캐의 사악한 독약인가”라고 비판하였는데, 150년 전 전문가조차 받아들이지 못했던 역법을 갑자기 강요받은 일반 민중으로서는 무리가 아니었다. 따라서 개정 직후에는 신력과 구력이 병용되는 등의 혼란이 발생하였다.

1873년 메이지 6년 1월 1일 이후로 유럽과 같은 그레고리력이 채택되어 오늘날까지 일본의 역법으로 사용되고 있다.

5. 2. 그레고리오력으로부터의 개혁 논의

그레고리력은 현재 세계 대부분의 지역에서 사용되는 태양력이지만, 몇 가지 문제점을 안고 있다.- 정확한 태양년과의 오차: 그레고리력의 1년 평균은 365.24250일로, 실제 평균 태양년(365.24219일)보다 약간 길어 3224년에 1일의 오차가 발생한다.

- 연초(1월 1일) 결정의 비천문학적 성격: 1월 1일의 결정은 천문학적 현상이나 실제 사회생활과 무관하다.

- 불안정한 월의 길이: 월의 길이가 28일에서 31일까지 4종류로 다양하다. (과거 일본의 태음태양력은 29일, 30일의 2종류였다.)

- 매년 바뀌는 요일 배치: 요일은 다음 해에 평년에는 1일, 윤년에는 2일 이동한다.

- 종교적 편향성: 그레고리력이 가톨릭교회를 중심으로 결정되었기 때문에, 다른 종교·종파 신자들에게 심리적 저항감을 줄 수 있다. (현대에는 거의 문제시되지 않지만, 프로테스탄트나 동방정교회 국가에서 도입이 늦어진 원인으로 여겨진다.)

이러한 문제점을 해결하기 위해 그레고리력을 수정하거나 개정해야 한다는 의견이 예전부터 제기되어 왔다. 실제로 천문학자 등이 제안한 개력안은 다음과 같이 분류된다.

- 윤일 재배치: 윤일의 설치 연도 결정 방법(윤달법)을 변경한다. 예를 들어, 현재 규정보다 평년을 늘리거나, 윤년의 간격을 변경하는 방법으로 역과 계절 간 차이를 최소화한다.

- 연시 변경: 1월 1일을 동지나 춘분과 같은 천문 현상 발생일로 변경한다. (현재 1월 1일은 동지로부터 약 10~11일 후에 위치한다.)

- 역일 재배분: 월의 크기 변경 및 윤일 설치 위치를 변경한다. 특히 28일 또는 29일로 고정된 2월을 30일 또는 31일로 하는 것이 주안점이다.

- 역일 및 요일 재배분: 날짜와 요일의 대응을 항상 일치시킨다. 여일을 주에 속하지 않게 하고 요일을 붙이지 않거나, 1개월을 28일(4주)을 기본으로 하는 등의 방법이 있다.

- 월과 주의 병용 폐지: 1년을 52주 + 여일로 하거나, 7일을 1주로 하는 개념을 폐지하고 새로운 "주" 개념을 도입한다.

국제적인 개력 논의는 1885년 프랑스 천문학회의 개력안 현상을 시작으로, 1922년 국제천문연맹 총회, 1923년 국제연맹 결의 등으로 이어졌으나, 주요국들의 참여 부족과 국제 정세 악화로 인해 실패했다. 1955년 국제연합에서 재논의되었지만, 1956년 개력 논의 무기 연기 결의가 이루어졌다.

현재도 개력을 주장하는 사람들과 단체는 많지만, 그레고리력 이상으로 간편한 역법이 발견되지 않았고, 네트워크 사회와 세계화 속에서 역의 "세계의 일체화"가 진행될 것으로 예상되므로, 국제 사회가 공유할 수 있는 개력안 없이는 근본적인 개혁은 사실상 불가능하다고 여겨진다.

5. 3. 선명력의 "개력"

일본의 역법은 정관 4년(862년)에 선명력으로 개정된 후, 견당사 폐지로 일본과 중국 간의 공식적인 교류가 단절되고 역도가 가학화·보수화되면서 더 이상 개정이 이루어지지 않았다.[1] 대연력 말기에는 중국의 오기력이 병용되었고, 헤이안 시대 중기에는 비공식적으로 부천력이 참고되기도 했지만, 선명력 채택 이후 823년 동안 같은 역법이 계속 사용되었다.[1]5. 3. 1. 개요

일본의 역법은 처음에는 중국에서 도입하여 사용하였다. 최초의 역법인 원가력 도입 시기는 불명확하지만, 문무천황 원년(697년)에 의봉력(당나라의 린덕력)으로 처음 개정되었다. 이어 덴표호지 8년(764년)에는 대연력이 도입되었다. 정관 4년(862년)에 선명력으로 개정된 이후, 견당사 폐지로 인한 일중 양국의 공식적인 교류 단절과 역도의 가학화·보수화로 인해 이후 개정은 이루어지지 않았다.[1]헤이안 시대 중기에는 비공식적으로 부천력이 참고된 적이 있었지만, 선명력 채택 이후 823년 동안 동일한 역법이 계속 사용되었다. 선명력도 800년 이상 계속되었기 때문에 실제 천체의 움직임과 2일이나 차이가 발생하여 개정론이 일어났다.[1]

처음에는 원의 수시력 도입이 검토되었지만, 시부카와 하루미가 지리적 문제 등을 들어 수시력의 중국 역법을 직접 도입하는 것은 불가능하다고 주장하고, 여기에 독자적인 수정을 가하여 일본 최초의 국산 화력인 정향력을 만들었다. 정향 원년(1684년)에 칙허를 얻은 정향력은 다음 해 정향 2년(1685년)에 시행되었다.[1]

이후, 호력 5년(1755년)에 호력력, 관정 10년(1798년)에 관정력, 덴포 15년(1844년)에 덴포력으로 개정되었다. 이들은 모두 태음태양력이다.[1]

메이지 유신을 계기로 개정론이 제기되었다. 덴포력의 정확도 자체는 이미 유럽의 그레고리력 수준에 필적할 뿐만 아니라 오히려 능가했지만, 메이지 정부는 메이지 5년 11월 9일(1872년12월 9일)에 갑자기 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호를 발표하여 메이지 5년 12월 3일을 기하여 신력(그레고리력)인 메이지 6년 1월 1일로 한다고 선언하였다.[1]

이는 메이지 정부 당시의 재정 상황과, 막말의 양학자에 의한 태양력 개정론의 존재, 유럽 여러 나라와의 관계 확대라는 현실을 고려했을 때 적절한 판단이었지만, 한편으로 1000년 이상 장기간에 걸쳐 달의 차고 기움에 따라 매달의 생활 리듬을 형성해 온 많은 일반 일본인들에게 달의 차고 기움과는 전혀 무관한 새로운 역법이 등장하게 되어 사람들에게 동요를 주었다. 또한, 옛날 『천경혹문』에서 태양력에 대해 알게 된 정향력 개정자 시부카와가 달의 차고 기움을 무시한 태양력 역법을 “괴이함이 심하고, 아마도 오랑캐의 사악한 독약인가”라고 비판하였는데, 150년 전이기는 하지만 전문가조차 받아들이지 못했던 역법을 갑자기 강요받은 일반 민중으로서는 무리가 아닌 이야기였다. 따라서 개정 직후에는 신력과 구력이 병용되는 등의 혼란이 발생하였다.[1]

메이지 6년(1873년) 1월 1일 이후로 유럽과 같은 그레고리력이 채택되어 오늘날까지 일본의 역법으로 사용되고 있다.[1]

5. 3. 2. 삭단동지를 둘러싼 "개력"

일본의 역법에서는 11월 1일이 동지인 삭단동지(朔旦冬至)가 되는 해를 정치적으로 안정된 해로 여겼다. 이 때문에 삭단동지를 실현하거나 반대로 피하기 위해 "개력"을 실시한 사례가 있었다. 예를 들어, 대월을 추가하거나 월의 크기나 윤달을 조정하는 방식이었다.[1] 그러나 이러한 "개력"에 대해서는 조평 6년의 예와 같이 비판적인 시각도 존재했다.[1] 오닌 2년 이후에는 장수(長壽)와 관계없이 삭단동지를 축하하게 되었고, 고지 원년 이후에는 삭단동지를 위한 "개력"이 중단되었다.[1]5. 3. 3. 사대의 회피를 둘러싼 "개력"

사대(대월 4개월 연속)는 역법의 불규칙성을 야기하는 문제점이 있었다. 이를 피하기 위해 '개력'이라는 방법을 사용했는데, 여기에는 대소월 교체, 윤절기 이동, 윤달 이동 및 진삭 중지 등의 방법이 사용되었다.일본에서는 메이지 유신 이전까지 태음태양력을 사용해 왔으며, 선명력은 823년 동안 사용될 정도로 오랫동안 변화가 없었다. 이로 인해 실제 천체 운동과의 오차가 발생하여 개력 논의가 일어났다. 시부카와 하루미는 수시력을 바탕으로 일본 최초의 국산 역법인 정향력을 만들었다.[3] 정향력은 1685년에 시행되었다. 이후 호력력, 관정력, 덴포력으로 개정이 이루어졌다.[4]

1872년 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호에 따라 1873년부터 그레고리력이 채택되었다.[5] 이는 메이지 정부의 재정 상황, 양학자들의 태양력 개정론, 그리고 유럽 국가들과의 관계 확대 등을 고려한 결정이었다.[6] 그러나 갑작스러운 변화로 인해 일반인들은 혼란을 겪었고, 신력과 구력이 병용되는 등의 문제가 발생하기도 했다.[6]

5. 3. 4. 윤8월을 둘러싼 "개력"

일본의 역법은 처음에는 중국에서 도입되었다. 최초의 역법인 원가력 도입 시기는 불명확하지만, 문무 천황 원년(697년)에 의봉력(당나라의 린덕력)으로 처음 개정되었다. 이어 덴표호지 8년(764년)에는 대연력이 도입되었다. 정관 4년(862년)에 선명력으로 개정된 이후, 견당사 폐지로 인한 일본과 중국의 공식적인 교류 단절과 역도의 가학화·보수화로 인해 이후 개정은 이루어지지 않았다.대연력 말기에는 같은 중국의 역법인 오기력이 병용되었고, 헤이안 시대 중기에는 비공식적으로 부천력이 참고된 적도 있었지만, 선명력 채택 이후 823년 동안 동일한 역법이 계속 사용되었다.[1] 시부카와 하루미는 지리적 문제 등으로 수시력의 중국 역법을 직접 도입하는 것은 불가능하다고 주장하고, 독자적인 수정을 가하여 일본 최초의 국산 화력인 정향력을 만들었다. 정향 원년(1684년)에 칙허를 얻은 정향력은 다음 해인 정향 2년(1685년)에 시행되었다.[2]

이후, 호력 5년(1755년)에 호력력, 관정 10년(1798년)에 관정력, 덴포 15년(1844년)에 덴포력으로 개정되었다. 이들은 모두 태음태양력이다.[3]

메이지 유신을 계기로 개정론이 제기되었다. 덴포력의 정확도는 이미 유럽의 그레고리력 수준에 필적하거나 오히려 능가했지만, 메이지 정부는 메이지 5년 11월 9일(1872년12월 9일)에 갑자기 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호를 발표하여 메이지 5년 12월 3일을 기해 신력(그레고리력)인 메이지 6년 1월 1일로 한다고 선언하였다.[4]

이는 메이지 정부의 재정 상황, 막말 양학자들의 태양력 개정론, 유럽 여러 나라와의 관계 확대라는 현실을 고려했을 때 적절한 판단이었다. 그러나 1000년 이상 달의 차고 기움에 따라 생활 리듬을 형성해 온 일본인들에게 달의 차고 기움과는 무관한 새로운 역법은 동요를 주었다.[5] 또한, 천경혹문에서 태양력에 대해 알게 된 정향력 개정자 시부카와는 달의 차고 기움을 무시한 태양력 역법을 “괴이함이 심하고, 아마도 오랑캐의 사악한 독약인가”라고 비판하였는데, 150년 전 전문가조차 받아들이지 못했던 역법을 갑자기 강요받은 일반 민중으로서는 무리가 아니었다. 따라서 개정 직후에는 신력과 구력이 병용되는 등 혼란이 발생하였다.[5]

메이지 6년(1873년) 1월 1일 이후로 유럽과 같은 그레고리력이 채택되어 오늘날까지 일본의 역법으로 사용되고 있다.[6]

5. 3. 5. 기타 "개력"

이 섹션에서는 "개력"과 관련된 특이한 사례들을 다룬다. 여기에는 윤달을 포함하여 1년의 날짜 수가 과도하게 많았던 경우, 원단과 일식이 중복될 것으로 추정되었던 경우, 역산 오류, 그리고 그 이유가 명확하지 않은 경우들이 포함된다.응인의 난 이후, "개력"은 감소하는 경향을 보였다. 이는 조정의 권위가 약화되고, 역도를 담당하던 가문들이 혼란을 겪었으며, 징조나 길흉을 회피하려는 경향이 있었기 때문으로 분석된다.

에도 막부 성립 이후에는 "개력"이 사실상 불가능해졌다. 이는 막부가 조정을 개입하고 개원을 통제했기 때문이다.

5. 4. "개력"을 둘러싼 일화

"개력"을 둘러싼 일화는 일본 역사에서 여러 차례 나타난다. 일본의 역법 개정 논의는 덴표호지 8년(764년) 대연력 도입과 정관 4년(862년) 선명력으로의 개정 이후 오랫동안 이루어지지 않았다. 이는 견당사 폐지로 인한 일본-중국 간 교류 단절과 역도의 보수화 때문이었다. 선명력은 800년 이상 사용되면서 실제 천체 움직임과 2일이나 차이가 발생했고, 이에 따라 개정 논의가 시작되었다.이후 호력 5년(1755년) 호력력, 관정 10년(1798년) 관정력, 덴포 15년(1844년) 덴포력으로 개정이 이루어졌다. 이들은 모두 태음태양력이었다.

5. 4. 1. 보원 원년의 예

일본의 역법 개정 논의는 덴표호지 8년(764년) 대연력 도입과 정관 4년(862년) 선명력으로의 개정 이후 오랫동안 이루어지지 않았다. 이는 견당사 폐지로 인한 일본-중국 간 교류 단절과 역도의 보수화 때문이었다. 선명력은 800년 이상 사용되면서 실제 천체 움직임과 2일이나 차이가 발생했고, 이에 따라 개정 논의가 시작되었다.처음에는 원의 수시력 도입이 검토되었으나, 시부카와 하루미는 지리적 문제 등을 이유로 중국 역법을 그대로 도입하는 것은 불가능하다고 주장했다. 대신 그는 독자적인 수정을 가하여 일본 최초의 국산 화력인 정향력을 만들었다. 정향 원년(1684년) 칙허를 받은 정향력은 다음 해인 1685년에 시행되었다.

이후 호력 5년(1755년) 호력력, 관정 10년(1798년) 관정력, 덴포 15년(1844년) 덴포력으로 개정이 이루어졌다. 이들은 모두 태음태양력이었다.

메이지 유신 이후 개정 논의가 다시 제기되었다. 덴포력은 그레고리력 수준의 정확도를 가졌지만, 메이지 정부는 1872년 12월 9일 (메이지 5년 11월 9일) 메이지 천황의 칙서와 태정관포고 337호를 통해 1873년 1월 1일 (메이지 5년 12월 3일)부터 그레고리력을 사용한다고 선언했다.

이는 당시 메이지 정부의 재정 상황, 막말 양학자들의 태양력 개정론, 유럽 국가들과의 관계 확대 등을 고려한 판단이었다. 그러나 1000년 이상 달의 움직임에 따라 생활해 온 일본인들에게는 혼란을 야기했다. 시부카와 하루미조차 태양력을 비판한 적이 있었기에, 갑작스러운 변화는 민중에게 큰 충격이었다. 개정 직후 신력과 구력이 병용되는 등 혼란이 있었다.

5. 4. 2. 천정 10년의 예

일본의 역법은 처음에는 중국에서 들여와 사용하였다. 최초의 역법인 원가력이 언제 들어왔는지는 확실하지 않지만, 문무천황 원년(697년)에 의봉력(당나라의 린덕력)으로 처음 고쳐졌다. 이어 덴표호지 8년(764년)에는 대연력이 도입되었다. 정관 4년(862년)에 선명력으로 개정된 이후, 견당사가 폐지되면서 일본과 중국 양국의 공식적인 교류가 끊기고 역도가 가학화·보수화되면서 이후 개정은 이루어지지 않았다.대연력 말기에는 같은 중국의 역법인 오기력이 함께 사용되었고, 헤이안 시대 중기에는 비공식적으로 부천력이 참고된 적도 있었지만, 선명력 채택 이후 823년 동안 같은 역법이 계속 사용되었다. 선명력도 800년 이상 계속되었기 때문에 실제 천체의 움직임과 2일이나 차이가 발생하여 개정해야 한다는 주장이 나왔다.

참조

[1]

서적

Mapping Time: The Calendar and its History

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

1998

[2]

웹사이트

The Christian Calendar {{pipe}} Calendars

http://www.webexhibi[...]

2019-05-22

[3]

서적

The Oxford Companion to the Year

Oxford University Press

2013

[4]

논문

The Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Conference to Commemorate its 400th Anniversary 1582–1982

http://articles.adsa[...]

Vatican Observatory

1983

[5]

웹사이트

Towards a Common Date for Easter

http://www.oikoumene[...]

2007-10-13

[6]

논문

French Republican Calendar: Time, History and the Revolutionary Event

[7]

웹사이트

The Georgian Calendar

http://myweb.ecu.edu[...]

2015-02-02

[8]

서적

A Man Beyond Time: Moses B. Cotsworth's fight for the 13-month calendar

Independent Publishing Network

2024-08-01

[9]

웹사이트

The Hermetic Lunar Week Calendar

https://www.hermetic[...]

2021-06-21

[10]

웹사이트

The Meyer–Palmen Solilunar Calendar

https://www.hermetic[...]

2021-06-21

[11]

서적

Marking Time: The Epic Quest to Invent the Perfect Calendar

https://archive.org/[...]

Wiley

[12]

뉴스

A PROPOSED PLAN FOR AN INVARIABLE CALENDAR; Prof. L.A. Grosclaude Offers an Interesting Suggestion to Solve the Troubles of the Present Division of Days.

https://www.nytimes.[...]

2019-10-04

[13]

서적

Marking Time: The Epic Quest to Invent the Perfect Calendar

https://archive.org/[...]

Wiley

[14]

웹사이트

The World Calendar.org

http://www.theworldc[...]

theworldcalendar.org

2019-10-04

[15]

서적

The Tragedy of the Moon

Doubleday

[16]

웹사이트

Is It Time to Overhaul the Calendar?

https://www.scientif[...]

2019-10-04

[17]

서적

Marking Time: The Epic Quest to Invent the Perfect Calendar

https://archive.org/[...]

Wiley

[18]

웹사이트

The Symmetry454 Calendar

http://individual.ut[...]

University of Toronto

2019-10-04

[19]

웹사이트

Masonic Calendar

https://www.masonic-[...]

Masonic Lodge of Education

2019-10-04

[20]

서적

Marking Time: The Epic Quest to Invent the Perfect Calendar

https://archive.org/[...]

Wiley

[21]

웹사이트

The Reform of the Islamic Calendar: The Terms of the Debate

http://tabsir.net/?p[...]

2012-09

[22]

문서

これは新帝・[[清和天皇]]の即位直後の朔旦冬至の実現を望む外祖父・[[藤原良房]]の意向があったとされ、これによって生じた朔や節気の異常を修正するために宣明暦が導入されたとする説がある。宣明暦は後日問題になった[[承平 (日本)|承平]]6年を除けば[[長元]]4年([[1031年]])まで朔旦冬至が予定通り到来する暦法であった(湯浅吉美「五紀暦併用と宣明暦採用に関する一考察」三田古代史研究会 編『法制と社会の古代史』(慶應義塾大学出版会、2015年)ISBN 978-4-7664-2230-6)。

[23]

서적

足利義氏

朝日新聞社

[24]

서적

古河公方・足利義氏

戎光祥出版

2024-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com