독재관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

독재관은 로마 공화정에서 위기 상황에 대처하기 위해 임명된 특별한 권한을 가진 관직이었다. 로마 왕정 붕괴 이후 집정관이 왕의 권력을 이양받았지만, 독재관은 때때로 집정관만으로는 대처할 수 없는 위기 상황에서 임명되었다. 독재관은 군사적 비상 사태, 선거 개최, 종교 의식 수행 등 다양한 이유로 임명되었으며, 임명된 임무를 수행하는 데 거의 절대적인 권한을 가졌다. 독재관은 원래 6개월의 임기로 제한되었지만, 루키우스 코르넬리우스 술라와 가이우스 율리우스 카이사르는 이 직위를 부활시켜 권력을 강화하는 데 사용했다. 그러나 카이사르 사후 독재관직은 폐지되었고, 로마 제정 시대에는 아우구스투스가 독재관과 유사한 권력을 행사했지만 공식적으로는 이 직함을 사용하지 않았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 로마의 독재관 - 루키우스 코르넬리우스 술라

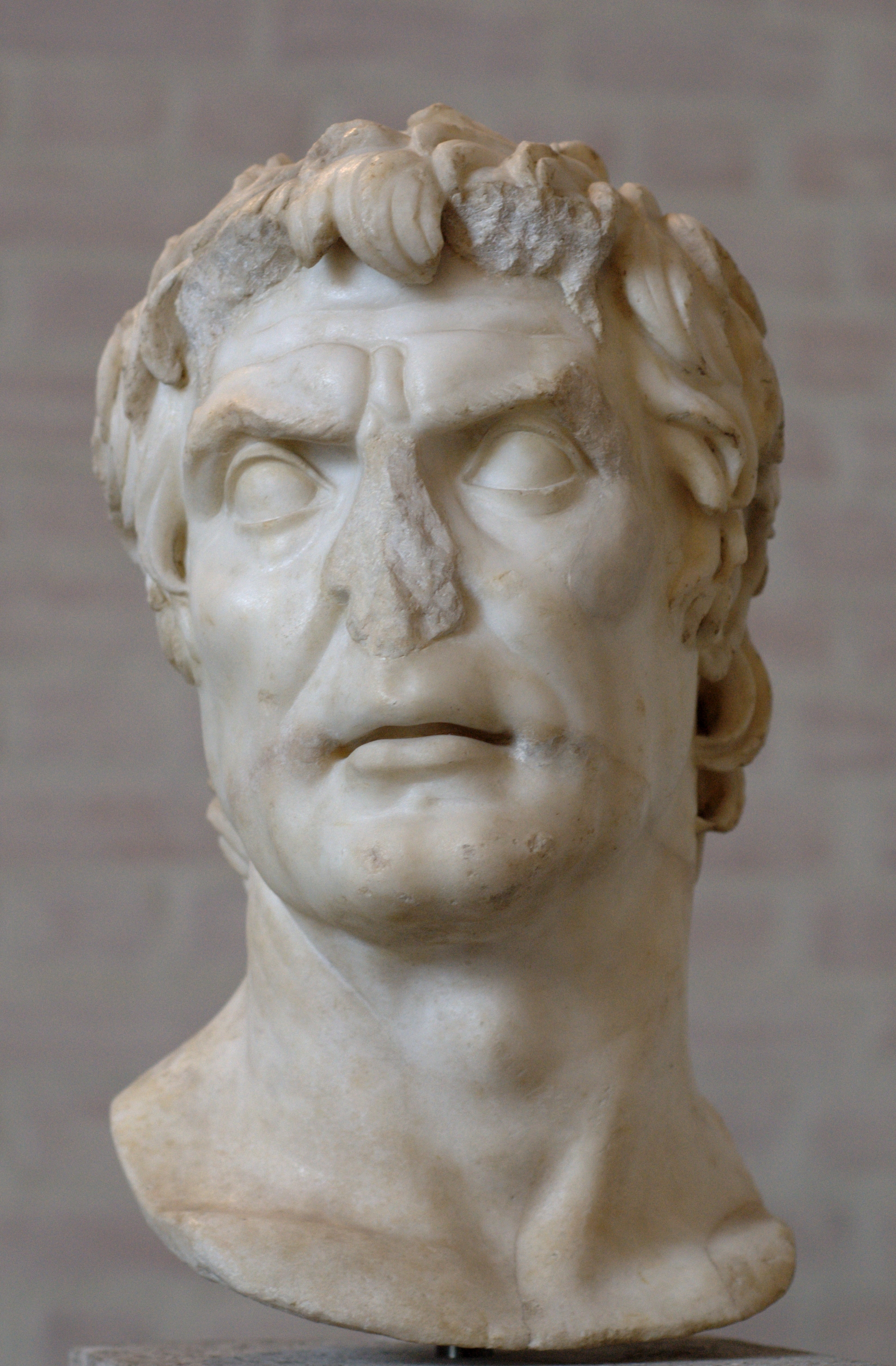

루키우스 코르넬리우스 술라는 몰락한 귀족 가문 출신으로 유구르타 전쟁과 동맹시 전쟁에서 공훈을 세워 기원전 88년 집정관에 선출되었고, 미트라다테스 6세와의 전쟁 지휘권을 두고 마리우스와 대립하며 로마를 장악, 숙청을 단행하고 독재관으로 공화정 개혁을 시도하여 로마 공화정 쇠퇴와 제정 이행에 큰 영향을 미친 로마 공화정 말기의 정치가이자 장군이다. - 고대 로마의 독재관 - 퀸투스 호르텐시우스

퀸투스 호르텐시우스는 로마 공화정의 정치가로서, 평민과 귀족 간의 갈등을 종식시킨 호르텐시우스 법을 제정하고, 눈디나에를 디에스 파스티로 지정하는 법률에도 관여했으며, 독재관으로 재임 중 사망했다. - 로마 공화국 - SPQR

SPQR(원로원과 로마 시민)은 고대 로마를 상징하는 라틴어 약어로, 로마 공화정부터 제정 시대까지 공식 표어로 사용되었으며, 현재는 로마 시의 문장 및 문서에서 코무네를 나타내는 약자로 사용되고, 로마의 역사와 권위를 상징하는 다의적인 표현이다. - 로마 공화국 - 옵티마테스

로마 공화정 말기 원로원 중심의 귀족 세력이었던 옵티마테스는 기득권 유지를 추구하며 평민파와 갈등하고 공화정 몰락에 영향을 미쳤다는 평가를 받으며, 현대에는 다원적 정치 관계 속에서의 그들의 행태가 분석되고 있다. - 고대 로마의 관직과 칭호 - 트리부누스

트리부누스는 고대 로마에서 시작된 직책으로, 부족 지도자에서 다양한 형태로 발전했으며, 시대와 상황에 따라 여러 유형과 권한을 가진 관직을 의미한다. - 고대 로마의 관직과 칭호 - 켄투리오

켄투리오는 로마군의 백인대를 지휘하는 중·하급 장교로, 마리아누스 개혁 이후 약 80명의 병사를 지휘했으며, 경력에 따라 승진하여 높은 권위를 누리기도 했고, 신약성서에도 등장한다.

| 독재관 | |

|---|---|

| 독재관 (Dictator) | |

| 로마자 표기 | dictātor (딕타토르) |

| 유형 | 특별 공직 |

| 국가 | 고대 로마 |

| 임기 | 최대 6개월 |

| 권한 | 군사적 지휘 법률 제정 재판 인사 임명 |

| 상세 정보 | |

| 기원 | 로마 공화정 초기에 국가 비상사태 시 임명 |

| 임명 절차 | 집정관 중 한 명이 원로원의 권고에 따라 지명 |

| 역할 | 국가의 위기 상황 해결 (주로 군사적 위협) |

| 특징 | 절대적인 권력 행사 임기 종료 후 권력 반환 |

| 제한 사항 | 임기 제한 (최대 6개월) 개인적인 이익 추구 금지 |

| 역사적 사례 | |

| 유명한 독재관 | 루키우스 퀸크티우스 킨키나투스 마르쿠스 푸리우스 카밀루스 루키우스 코르넬리우스 술라 율리우스 카이사르 |

| 논란 | 독재관의 권력 남용으로 인한 공화정 붕괴 우려 |

| 현대적 의미 | |

| 어원 | '명령하다'라는 뜻의 라틴어 '딕타레(dictare)'에서 유래 |

| 일반적 의미 | 절대 권력을 가진 통치자 또는 압제적인 지도자 |

| 관련 개념 | 독재, 전제정치 |

2. 역사적 배경

로마는 매년 2명의 집정관을 선출하여 행정을 맡겼다. 그러나 외적 침입, 역병 유행, 정치적 혼란 등 비상사태 시에는 권력 분산이 비효율적이었다. 이에 로마는 단 한 명에게 강력한 권한을 부여하여 사태에 대처하도록 하는 독재관 제도를 마련했다. 독재관의 권한 남용을 막기 위해 임기는 통상 6개월로 제한되었으며, 원로원이 비상사태로 인정할 경우 원로원의 요청에 따라 집정관이 독재관을 지명했다.[3]

독재관은 모든 정무관을 지휘했으며, 호민관의 거부권에도 제한받지 않았다.[3] 기병장관을 보좌역으로 임명할 수 있었고, 임페리움(명령권)을 부여받았다. 독재관은 주로 보병을, 기병장관은 기병을 지휘했다.

임페리움이 포메리움 안에서도 발휘될 수 있었는지는 논란이 있지만, 독재관은 동료의 거부권이나 시민의 상소로부터 제한받지 않고 행동할 수 있었으며, 포메리움 내에서도 파스케스에서 도끼를 빼지 않았던 점으로 미루어 군법을 바탕으로 즉결 처형이 가능했을 것으로 추정된다.

공화정 초기와 중기에는 집정관만으로 대처하기 어려운 위기 상황에서 독재관이 자주 임명되었다. 최초의 독재관은 기원전 501년 로마 시의 폭동 진압을 위해 임명되었다.[3] 그러나 제2차 포에니 전쟁 이후 이탈리아 반도는 1세기 이상 평화를 누렸고, 독재관은 불필요해졌다. 이후 국내 혼란 수습을 위해 세나투스 콘술툼 울티뭄(원로원 최종 결의)을 받은 집정관이 시민을 살해하는 등 독재관의 대안이 활용되기도 했다.

루키우스 코르넬리우스 술라와 가이우스 율리우스 카이사르는 독재관직을 부활시켰다. 카이사르는 종신 독재관(Dictator perpetuola)이 되었고[18][19][20][21], 그의 암살 이후 집정관 마르쿠스 안토니우스는 카피톨리누스에서 원로원을 소집, 공화파 회유를 위해 독재관직 폐지를 제안했다(Lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda|영구 독재관직 폐지에 관한 안토니우스 법la).

이후 아우구스투스가 원로원으로부터 독재관 직위를 제안받았으나 거부하면서 독재관직은 역사 속으로 사라졌다. 아우구스투스는 독재관 직위에 오르지 않았지만, 평시의 각종 관직을 겸임하여 실질적인 독재자로 군림하며 자신의 혈통에게 지위를 계승시켰고, 이는 제정 로마의 시작으로 이어졌다.

2. 1. 기원

로마 왕정이 무너진 후, 로마는 매년 두 명의 집정관을 선출하여 권력을 이양했다. 그러나 전쟁이나 내란과 같은 비상 상황에서는 권력이 분산되어 효과적인 대응이 어려웠다. 이러한 문제를 해결하기 위해 로마는 특별한 권한을 가진 단기 임시직인 독재관 제도를 만들었다.[3] 독재관의 원래 명칭은 "마기스테르 포풀리(Magister Populi)"로, "민중의 지휘관"을 의미했다. 독재관의 부관은 "마기스테르 에퀴툼(Magister Equitum)"으로, "기병대장"을 의미했다.독재관 제도의 기원에 대해서는 여러 가지 학설이 있다. 그중 하나는 독재관이 라틴 동맹의 연합군 지휘를 위해 만들어졌다는 것이다. 로마는 라틴 동맹의 정식 회원은 아니었지만, 라틴족에게 로마 지휘관, 즉 독재관의 지휘를 받도록 요구했다. 이러한 주장의 근거 중 하나는 베이 포위전이다. 9년간의 포위전 동안 로마는 독재관에게 의존하지 않았고, 에트루리아의 개입으로 로마가 라틴 동맹국에 지원을 요청하게 된 마지막 해에 이르러서야 독재관을 임명했다. 또한, 다른 라틴 도시에도 군 지휘관으로서 ''dictator''가 있었기 때문에, 로마가 이 제도를 차용했을 가능성도 있다.

2. 2. 초기 독재관 (기원전 6세기 ~ 3세기)

로마 왕정이 붕괴된 후, 전통적으로 기원전 509년경부터 매년 2명의 집정관이 선출되었다. 독재관의 원래 명칭은 "인민대장"(magister populi|마기스테르 포풀리la)이었다.[1] 독재관의 부관은 "기병대장"을 의미하는 ''magister equitum''이었다.[1] 리비우스에 따르면 독재관은 ''praetor maximus''라고도 불렸는데, 이는 ''praetor maximus''가 9월 이데스에 사원 벽에 못을 박도록 요구하는 옛 법을 언급한 것이다.[1]최초의 독재관 임명 시기와 인물은 불확실하다.[2] 리비우스는 두 가지 기록을 제시한다. 하나는 기원전 501년 티투스 라르키우스가 최초의 독재관이라는 것이고, 다른 하나는 마니우스 발레리우스 막시무스가 최초라는 것이다. 그러나 리비우스는 마니우스가 이전에 집정관을 지낸 적이 없고, 발레리우스를 기용하려면 기원전 505년에 집정관을 지낸 마니우스의 아버지 마르쿠스를 대신 선택했을 수도 있었기 때문에 이 기록을 신뢰하기 어렵다고 보았다.[2] 현대 학자들 역시 이러한 전통적인 설명에 큰 비중을 두지 않는데, 로마 역사가 기록되기 시작했을 무렵에는 군 지휘관으로서 독재관 직함이 이미 잊혀졌기 때문이다.[2]

독재관은 전쟁에서 공화국을 방어하거나, 전쟁 수행을 위협하는 내부 시민 불안을 진압하기 위해 로마의 일반적인 정치를 우회하고 특별한 권한을 가진 단기 재판관을 임명하는 제도였다.[1] 독재관의 기원에 대해서는 크게 라틴족에서 유래했다는 설과 로마 고유의 제도였다는 설 두 가지가 있다.[2]

로마 기원설은 독재관이 공화국 초창기부터 존재했으며 "공화국 헌법의 필수적인 부분"으로 창설되었다고 주장한다.[3] 다른 라틴 도시에도 독재관이 있었지만, 이들은 위기 시에만 임명되는 비상 재판관이 아니라 폐지된 왕정에서 일반 재판관으로 나타났다.[2] 반면, 독재관이 새로운 동료 재판관의 비효율성을 틈타기 위한 수단으로 존재했으며, 로마인들이 왕정을 폐지한 직후에 왕권과 같은 권한을 가진 독재관을 헌법의 '필수적인' 부분으로 만들지 않았을 것이라는 주장도 있다. 따라서 독재관은 주변적이고 비상적인 역할에 국한되었을 것이라는 견해다.[2] 일부 학자들은 집정관이 독재관보다 먼저가 아니라 ''나중에'' 등장했다는 이론을 제시하기도 한다.[2]

라틴족 기원설은 독재관이 라틴 동맹의 연합군을 지휘하는 역할에서 라틴 국가 간 지휘권을 교대로 수행해야 할 필요성에서 생겨났다고 본다.[2] 로마는 동맹의 공식적인 회원은 아니었지만, 라틴족은 로마의 전쟁에서 로마 지휘관, 즉 경우에 따라 임명된 독재관의 지휘를 받도록 요구받았다.[2] 베이 포위 공격이 한 예시인데, 9년 동안의 포위 공격 동안 로마는 독재관에 의존하지 않았고, 에트루리아의 개입으로 로마가 라틴 동맹국에 지원을 요청하게 된 마지막 해에 이르러서야 독재관을 임명했다.[2] 또한, 독재관은 군 지휘관으로 활동하는 ''dictator''가 있는 다른 라틴 자치 도시에서 차용되었을 가능성도 있다.[2] 이 견해는 로마 왕국과 공화국 사이의 연속성을 강조하며, 독재관을 두 시대 사이의 연결 고리로 간주한다.[2]

3. 권한과 임명 절차

집정관은 원로원의 요청에 따라 독재관을 지명할 수 있었는데, 이는 국가 비상사태 시 권력 집중을 통해 효율적인 대응을 가능하게 했다. 독재관은 지명된 즉시 기병장관을 임명하여 보좌를 받았다.[16]

집정관의 독재관 지명은 야간 의식을 통해 이루어졌으며, 보통 원로원의 조언을 받았지만 반드시 따라야 하는 것은 아니었다. 민회에서 투표를 통해 독재관을 선출하는 경우도 있었지만 흔하지는 않았다. 퀸투스 파비우스 막시무스 베루코수스는 민회의 입법을 통해 독재관으로 선출된 특별한 경우였다. 이후 대부분의 독재관은 전직 집정관이었다.

독재관은 다양한 이유(''causae'')로 임명될 수 있었다. 이러한 ''causae''는 행정관의 행동 범위를 제한하는 ''provinciae''와 유사했다.

| 사유(causae) | 설명 |

|---|---|

| rei gerundae causa | 군사적 비상 사태 |

| comitiorum habendorum causa | 집정관이 불가능할 때 선거(comitia) 개최 |

| clavi figendi causa | 유피테르 옵티무스 막시무스 신전 벽에 못을 박는 종교 의식 |

| 반란 진압 | |

| 종교 휴일 제정 | |

| 로마 게임 개최 | |

| 특정 행동 조사 | |

| 칸나이 전투 이후 원로원 의원 임명 |

이러한 이유들은 결합될 수도 있었다. 예를 들어, ''seditionis sedandae et rei gerundae causa''는 반란 진압과 전쟁 수행을 동시에 의미했다. 공화정 중반, 독재관은 주로 특정 임무 수행을 위한 임시 행정관으로 임명되었으며, 임무 완수 후 즉시 사임했다.

로마인들은 특정 위협에 대해 일관되게 독재관을 임명하지는 않았다. 군사적 위협의 경우, 여러 적의 위협, 전면전, 도시 멸망 수준의 위기, 또는 다른 집정관의 부재 시 독재관을 임명했다.[4]

일반적으로 한 번에 한 명의 독재관만 임명되었지만, 독재관 사임 후 새로운 독재관이 임명될 수도 있었다.[5] 독재관은 임명 후 ''comitia curiata''에서 ''임페리움''을 비준받았다.

독재관의 임기는 통상 6개월로 제한되었지만, 이는 엄격하게 지켜지지 않은 경우도 있었다.[7] 독재관은 임무 완수 후 가능한 한 빨리 권한을 포기해야 했다.

3. 1. 권한

독재관은 다른 안건(curule) 행정관처럼 '''토가 프라에텍스타(toga praetexta)'''와 '''쿠룰 의자(sella curulis)'''를 사용할 자격이 있었다. 독재관은 집정관의 통상적인 12명의 릿토르 대신 24명의 릿토르를 동반했다. 그러나 '''포메리움(pomerium)''' 안에서는 12명을 배치했을 수도 있다.[4] 로마인들이 왕의 상징을 재구성하는 것을 꺼렸던 것과는 현저한 예외로, 독재관의 릿토르는 생사 권력을 상징하며 독재관을 일반 행정관과 구별하기 위해 '''포메리움(pomerium)''' 안에서도 도끼를 파스케스에서 제거하지 않았다.[5] 다른 행정관의 릿토르는 독재관 앞에 나타날 때 파스케스를 전혀 휴대할 수 없었다.[4]독재의 기원에 대한 라틴어 이론은 24명의 릿토르가 "두 정부"의 통합에서 비롯되었다고 제안하기도 한다.[10] 또한 독재관의 ''임페리움''이 집정관보다 우월하거나[11] 두 집정관의 권한을 모두 부여받았음을 나타내는 것일 수도 있다.[12] 왕들은 말을 타고 나타나는 데 익숙했기 때문에, 독재관은 ''코미티아''로부터 먼저 허가를 받지 않는 한 이 권리를 금지당했다.[13]

독재관 권한의 전 범위는 상당했지만 무제한은 아니었다. 이는 독재관 임명 조건, 진화하는 로마법의 전통에 의해 제한되었으며, 상당 부분 독재관이 다른 집정관들과 협력하는 능력에 달려 있었다. 이러한 권한의 정확한 제한은 명확하게 정의되지 않았지만, 로마 역사 전체에서 논쟁, 갈등, 추측의 대상이 되었다.[13]

독재관은 자신의 ''causa''(사건, 대의명분)를 수행하는 데 있어 거의 절대적인 권한을 가졌다. 그러나 일반적으로 임명된 임무를 초과할 수 없었다. ''comitia''를 개최하기 위해 임명된 독재관은 원로원의 뜻에 반하여 군사 지휘권을 행사할 수 없었다.[6] 독재관은 최초 임명 범위를 벗어나는 기능을 수행할 수 있었지만, 이는 원로원의 지시에 따라야 했으며, 여기에는 독재관이 원로원의 승인으로만 할 수 있었던 공공 재무부로부터 자금 인출이 포함되었다.[14]

다른 집정관의 ''임페리움''(지휘권)은 독재관 임명으로 인해 무효화되지 않았다. 그들은 독재관의 권한에 따르면서도 자신의 직무를 계속 수행했으며, 일반적으로 독재관이 사임할 때까지 임기가 만료될 때까지 직무를 계속했다.[4] 독재관의 권한은 또한 호민관의 권한을 무효화하지 않았다. 일부 자료에서는 독재관의 행위에 대해 호민관에게 항소할 수 없다고 주장하지만, 다른 자료에서는 포메리움la 내에서의 독재관 권한의 범위, 독재적 행위에 대한 항소, 그리고 호민관이 독재관이 개최한 선거에 거부권을 행사하려는 위협을 기록하고 있다.[7]

대부분의 권위자들은 독재관이 퇴임 후 자신의 행위에 대해 책임을 물을 수 없다고 본다. 그러나 문헌 자료에 이러한 주장이 제시된 경우가 있으며, 현존하는 ''렉스 레페툰다리움''(배상법)의 텍스트는 독재관과 그의 기병장관이 임기가 종료된 후 기소될 수 있음을 시사한다.[8] 오히려 일부 현대 학자들은 무책임성을 "법적 환상"으로 간주한다.[9]

일부 자료에서는, 고대와 현대의 직무 요약에서 독재관의 임기를 6개월로 제한한다고 주장하지만, 이는 기록된 관행과 모순되며, 리비우스는 독재관이 6개월의 제한을 명백히 부당하게 이의를 제기한 것을 기록하고 있다.[15]

로마에서 행정을 책임지는 수장은 매년 2명 임명되는 집정관이었다. 그러나 외적의 침입이나 역병의 유행, 정치적 혼란 등 국가의 비상사태가 발생했을 경우, 권력이 분산되어 있는 것은 비효율적이었다. 그래서 로마는 그러한 경우에는 단 1명에게 막강한 권한을 부여하여 사태에 대처하도록 했다. 다만, 임명된 자가 무제한으로 권력을 행사하지 않도록 그 임기는 단기간(통상 6개월)으로 정해졌다.

통상적인 모든 정무관은 독재관의 지휘를 받았으며, 독재관의 결정은 호민관의 거부권에 의해서도 제한되지 않는 것으로 했다.[16] 또한 보좌역으로 기병장관을 독단으로 임명할 수 있었으며, 임페리움 (명령권)이 주어졌다.

임페리움이 포메리움 내에서도 발휘될 수 있었는지에 대해서는 논란이 있지만, 단독의 독재관은 동료의 거부권으로부터, 시민의 프로보카티오로부터도 제한을 받지 않고 행동할 수 있었던 점, 포메리움 내에서도 파스케스에서 도끼를 빼지 않았던 점으로 미루어, 군법을 바탕으로 그러한 제한을 회피하고 즉결 처형을 가능하게 했다고도 생각할 수 있다.[17]

3. 2. 임명 절차

독재관은 로마에서 임명되는 중요한 관직이었다. 독재관을 임명할 권한은 집정관에게 있었으며, 집정관 중 한 명이 독재관 직을 수행할 사람을 지명할 수 있었다. 그는 동료 집정관과 상의할 필요가 없었으며, 다른 어떤 행정관도 그러한 권한을 가지고 있지 않았다. 그러나 쉴라와 카이사르처럼, 다른 행정관의 제안에 따라 민회 입법을 통해 독재관을 선출할 수도 있었다.집정관의 지명은 야간 의식으로 이루어졌으며, 보통 상원에서 특정 인물을 임명해 달라는 조언을 먼저 받았지만, 반드시 따라야 하는 것은 아니었다. 민중의 투표가 열릴 수도 있었지만, 이는 흔치 않았으며, 아마 집정관이 아닌 지명자가 있는 경우를 제외하고는 그랬을 것이다. 퀸투스 파비우스 막시무스 베루코수스의 경우, 민중이 입법을 통해 그를 직접 독재관으로 만들었을 수도 있다. 이후 대부분의 독재관은 전직 집정관이었지만, 이것이 어떠한 종류의 입법에서 비롯된 것 같지는 않다.

독재관의 권한은 지명 행정관의 임기를 넘어 확장되었을 가능성이 높으며, 대부분의 독재관은 가능한 한 빨리 권한을 포기한 것으로 기록되어 있다. 관습법은 독재관이 임무를 완수한 직후 즉시 권한을 포기하도록 요구했을 수도 있다.

독재관은 여러 가지 이유, 즉 ''causae''로 지명될 수 있었다. 이러한 ''causae''는 행정관에게 할당된 명령의 영역인 ''provinciae''와 유사하며, 행정관의 행동의 자유를 제한했다. 다양한 ''causae''는 다음과 같다.

| 사유(causae) | 설명 |

|---|---|

| rei gerundae causa | "사무 처리를 위해" 군사적 비상 사태에 사용됨 |

| comitiorum habendorum causa | 집정관이 그렇게 할 수 없을 때 comitia, 즉 선거를 개최하기 위해 |

| clavi figendi causa | 역병으로부터 보호하기 위해 유피테르 옵티무스 막시무스 신전의 벽에 못을 박는 중요한 종교 의식을 위해 독재관을 임명하기 위해 |

| 반란 진압 | |

| 종교 휴일 제정 | |

| 로마 게임 개최 | |

| 특정 행동 조사 | |

| 칸나이 전투 이후 원로원 의원 임명 |

이러한 이유들은 결합될 수 있었다(예: ''seditionis sedandae et rei gerundae causa'', 반란 진압과 전쟁을 위해). 그러나 공화정 중반에 이르러, 독재관은 그해 일반 행정관의 대리인 또는 대행자 역할을 하면서 사임하기 전에 매우 구체적으로 정의된 특정 행동을 수행하기 위해 일시적인 특별 행정관으로 더 많이 임명되었다.

로마인들은 특정 위협에 따라 독재관을 임명하는 데 일관성이 없었다. 군사 문제에서 독재관은 여러 적들의 위협, 전면전, 도시 멸망 수준의 위협이 있을 경우에만 임명되었다. 또는 다른 집정관과 같은 행정관이 필요할 경우 독재관이 임명되었을 수 있다.[4]

일반적으로 한 번에 한 명의 독재관만 있었지만, 다른 독재관이 사임한 후 새로운 독재관이 임명될 수 있었다.[5] 지명된 후, 독재관은 집정관과 유사한 방식으로 자신이 직접 민회에 해당 문제를 가져와 ''comitia curiata''에 의해 ''임페리움''을 비준받았다.

3. 3. 임기

독재관은 자신의 ''causa''(사건, 대의명분)를 수행하는 데 있어 거의 절대적인 권한을 가졌지만, 일반적으로 임명된 임무를 초과할 수 없었다. ''comitia''(민회)를 개최하기 위해 임명된 독재관은 원로원의 뜻에 반하여 군사 지휘권을 행사할 수 없었다.[6] 독재관은 최초 임명 범위를 벗어나는 기능을 수행할 수 있었지만, 이는 원로원의 지시에 따라야 했으며, 여기에는 독재관이 원로원의 승인으로만 할 수 있었던 공공 재무부로부터 자금 인출이 포함되었다.[8]다른 집정관의 ''임페리움''(지휘권)은 독재관 임명으로 인해 무효화되지 않았다. 그들은 독재관의 권한에 따르면서도 자신의 직무를 계속 수행했으며, 일반적으로 독재관이 사임할 때까지 임기가 만료될 때까지 직무를 계속했다.[7]

대부분의 권위자들은 독재관이 퇴임 후 자신의 행위에 대해 책임을 물을 수 없다고 보지만, 문헌 자료에 이러한 주장이 제시된 경우가 있으며, 현존하는 ''렉스 레페툰다리움''(배상법)의 텍스트는 독재관과 그의 기병장관이 임기가 종료된 후 기소될 수 있음을 시사한다.[9]

일부 자료에서는, 고대와 현대의 직무 요약에서 독재관의 임기를 6개월로 제한한다고 주장하지만, 이는 기록된 관행과 모순된다.[7] 외적의 침입이나 역병의 유행, 정치적 혼란 등 국가 비상사태 시에는 단 1명에게 막강한 권한을 부여하여 사태에 대처하도록 했는데, 이때 임명된 독재관이 무제한으로 권력을 행사하지 않도록 임기는 단기간(통상 6개월)으로 정해졌다.

4. 역할 변화와 쇠퇴

독재관은 다양한 이유로 임명되었다. 독재의 주된 목적은 어떤 위협이 나타나기 이전의 로마를 원래 상태로 되돌리는 것이었다.[10] 독재관은 "정상 범위를 벗어난 모든 것을 제거한 다음, 평범한 정부의 정상적인 운영을 재개할 수 있도록 스스로 물러나는" 역할을 했다.[10]

공화정 초기와 중기에는 집정관만으로 대처하기 어려운 위기 상황에서 독재관이 자주 필요했다. 최초의 독재관은 기원전 501년 로마 시의 폭동을 진압하기 위해 임명되는 등 초기에는 매우 효과적이었다. 그러나 제2차 포에니 전쟁 이후 이탈리아 반도는 1세기 이상 평화를 누렸고, 독재관은 불필요해졌다. 그 후 국내 혼란을 수습하기 위해 세나투스 콘술툼 울티뭄(원로원 최종 결의) 등 다른 시스템이 고안되었다.[11]

루키우스 코르넬리우스 술라와 가이우스 율리우스 카이사르는 독재관 직을 부활시켰다. 카이사르는 종신 독재관인 Dictator perpetuo|딕타토르 페르페투오la가 되었고,[18][19][20][21] 가이우스 율리우스 카이사르 암살 사건 이후 집정관 마르쿠스 안토니우스는 카피톨리누스 언덕에서 원로원을 소집, 공화파를 회유하기 위해 독재관직 폐지 등을 제안했다(Lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda|렉스 안토니아 데 딕타투라 인 페르페툼 톨렌다la).[11]

이후 권력을 장악한 아우구스투스에게 원로원은 술라나 카이사르와 같은 의미의 독재관 직위를 제안했지만, 아우구스투스는 이를 거부했고, 로마 역사에서 독재관 직위는 사라졌다. 아우구스투스는 표면적으로는 독재관과 같은 직위에 오르지 않았지만, 실제로는 평시의 각종 관직을 겸임함으로써 고대 로마의 독재자처럼 군림했으며, 자신의 혈통에게 그 지위를 물려주었다. 이것이 제정 로마의 시작이다.

4. 1. 역할 변화

기원전 264년 제1차 포에니 전쟁이 시작되기 전, 로마가 이탈리아에 대한 패권을 확립했을 때, 독재관은 압도적으로 군사 작전을 수행하기 위해 임명되었으며 정기적으로 임명되었다.[10] 하지만, 이들 독재관에게는 최고의 지휘권이 주어지지 않았으며, 승리를 거둔 경우가 드물었다. 기원전 363년부터 264년까지 약 75번의 개선식 중 5번만이 독재관에 의해 거행되었는데, 이는 그들이 일반적인 집정관의 대리인 역할을 했다는 것을 시사한다.[10] 중기 공화정에서도 집정관 대신 선거를 치르기 위해 독재관을 사용하는 사례가 많았는데, 제1차 포에니 전쟁 동안 12번, 그 다음 제2차 포에니 전쟁 동안 8번 발생했다.[10]국내 문제에서, 독재관은 신분 투쟁 기간 동안 귀족과 평민 사이의 문제를 해결하기 위해 임명되기도 했다.[10] 이러한 역할에서 독재관은 항상 평민의 편을 들었으며, 이는 독재관이 귀족의 폭정 도구라는 후대의 전통이 술라 이후의 시대착오적 현상임을 시사한다.[10]

제2차 포에니 전쟁과 제3차 마케도니아 전쟁 이후, 모든 주요 전쟁은 전직 집정관이 수행했으며, 일반적으로 몇 년 동안 지속되었는데, 이는 독재관의 짧은 임기가 적합하지 않다는 것을 의미했다.[11] 더욱이, 이러한 분쟁이 로마에서 멀리 떨어진 곳에서 발생했다는 사실은 독재관 임명으로 이어질 수 있는 공황 상태의 가능성을 극적으로 제한했다.[11] 또한 임기 연장의 부상은 로마가 연례 임기를 포기함으로써 과거보다 더 많은 장군을 현장에 투입할 수 있게 되었음을 의미했다.[11]

새로운 전직 집정관의 등장은 집정관이 로마에서 더 많은 시간을 보낼 수 있게 했으며, 이는 선거를 치르기 위해 독재관을 임명할 필요성이 줄어들었음을 의미했다. 기원전 140년대의 다양한 전쟁 동안, 법무관 또는 전 집정관의 지휘 하에 더 많은 지휘관을 가질 수 있는 능력은 다른 집정관이 해외에서 싸우는 동안 적어도 한 명의 집정관을 로마에 유지하는 것을 가능하게 했다. 심지어 원로원이 티베리우스 그라쿠스 또는 가이우스 그라쿠스와 같은 사람들에게 대항하려 할 때에도 독재관은 임명되지 않았다. 원로원은 소위 '최후 원로원 결의'를 통해 집정관에게 무력을 사용할 권한을 부여했다.

역병이나 기타 재앙의 경우 신들을 달래기 위해 의식을 수행하는 독재관의 종교적 목적 역시 대체되었다. 신들을 달래기 위해 임명된 독재관은 매우 즉각적인 조치였지만, 시간이 지남에 따라 선례가 축적되면서 영적인 과정이 공식화되었다. 임시 방편적인 접근 방식 대신, 원로원은 필요할 때 시빌 예언서를 참조하고 책의 권고를 직접 이행하도록 조언했다.

4. 2. 쇠퇴

제2차 포에니 전쟁과 제3차 마케도니아 전쟁 이후, 주요 전쟁은 대부분 전직 집정관들이 수행했으며, 이들의 임기는 보통 몇 년씩 지속되었다. 이는 짧은 임기의 독재관에게는 적합하지 않았다.[11] 게다가, 이러한 전쟁들이 로마에서 멀리 떨어진 곳에서 발생하면서 독재관 임명으로 이어질 수 있는 비상 상황 발생 가능성이 줄어들었다.[11] 임기 연장의 증가는 로마가 연례 임기를 포기함으로써 더 많은 장군을 투입할 수 있게 되었다는 것을 의미했다.[11]새로운 전직 집정관의 등장은 집정관이 로마에 더 오래 머물 수 있게 했고, 이는 선거를 위한 독재관 임명의 필요성을 감소시켰다.[11] 기원전 140년대의 여러 전쟁 동안, 법무관이나 전 집정관 지휘 하에 더 많은 지휘관을 둘 수 있게 되면서, 다른 집정관이 해외에서 싸우는 동안 최소 한 명의 집정관은 로마에 남을 수 있었다.[11] 티베리우스 그라쿠스나 가이우스 그라쿠스와 같은 인물들에 대항하려는 원로원의 시도에도 독재관은 임명되지 않았다. 전자의 경우, 집정관이 행동을 거부하여 독재관 임명이 좌절되었고, 후자의 경우 원로원은 이른바 '최후 원로원 결의'를 통해 집정관에게 무력 사용 권한을 부여했다.[11]

역병 등의 재앙 발생 시 신들을 달래기 위한 종교적 목적의 독재관 임명 역시 대체되었다. 신들을 달래기 위한 독재관 임명은 매우 즉각적인 조치였지만, 시간이 지나면서 선례가 쌓여 영적인 과정이 공식화되었다.[11] 임시 방편 대신, 원로원은 필요할 때 시빌 예언서를 참고하고 그 권고를 직접 따르도록 조언했다.[11]

제2차 포에니 전쟁 이후 이탈리아 반도는 1세기 이상 평화를 누렸고, 독재관은 불필요해졌으며, 이후 국내 혼란을 수습하기 위한 다른 시스템이 고안되었다.[11] 내란의 1세기에는 세나투스 콘술툼 울티뭄(원로원 최종 결의)을 받은 집정관이 여러 차례 시민을 살해했는데, 이는 독재관의 대안으로 여겨졌다.[11]

그러나 루키우스 코르넬리우스 술라와 가이우스 율리우스 카이사르는 독재관을 부활시켰다.[11] 카이사르는 종신 독재관인 Dictator perpetuo|딕타토르 페르페투오la가 되었고,[18][19][20][21] 가이우스 율리우스 카이사르 암살 사건 이후 살아남은 집정관 마르쿠스 안토니우스는 원로원을 카피톨리누스에 소집하여 공화파를 회유하기 위해 독재관직 폐지 등을 제안했다.[11]

이후 권력을 장악한 아우구스투스에게 원로원이 술라나 카이사르와 같은 의미의 독재관 직위를 주려 했지만, 아우구스투스는 이를 거부했고, 이 직위는 로마 역사에서 사라졌다. 아우구스투스는 표면적으로는 독재관과 같은 직위에 오르지 않았지만, 실제로는 평시의 각종 관직을 겸임함으로써 고대 로마의 독재자처럼 군림했으며, 자신의 혈통에게 그 지위를 물려주었다. 이는 제정 로마의 시작이다.

5. 공화정 말기의 독재관

로마 공화정 말기, 술라의 내전과 술라의 헌법 개혁을 거치면서 독재관직은 새로운 국면을 맞이했다. 전통적으로 독재관은 국가 비상사태에 임시로 임명되어 문제를 해결하고 즉시 사임하는 직책이었다. 그러나 루키우스 코르넬리우스 술라와 율리우스 카이사르는 이러한 전통에서 벗어나 독재관직을 장기간 권력 유지의 수단으로 활용했다.[12]

술라는 기원전 82년 독재관에 임명되어 법률 제정 및 국가 재건의 임무를 수행하고, 기원전 79년에 사임했다. 술라의 독재관직은 국가를 안정시키는 데 기여했지만, 동시에 로마로 두 번이나 진군하는 선례를 남겨 불안정한 영향을 미쳤다.[13]

술라 이후에도 독재관직이 권력 장악의 수단으로 고려된 사례가 있었다. 제1차 카틸리나 음모(기원전 65년경) 당시 마르쿠스 리키니우스 크라수스가 율리우스 카이사르를 기병장으로 하여 독재관을 창설하려 했다는 주장이 있지만, 현대 학계에서는 허구로 여겨진다.[15] 기원전 52년에는 폼페이우스가 독재관 대신 단독 집정관으로 선출되어 질서를 회복하려 했다.

이후 카이사르는 카이사르의 내전 동안 독재관직을 다시 부활시켜 여러 차례 독재관직을 수행했으며, 종국에는 종신 독재관에 임명되었다. 이는 왕권과 다름없는 권력을 부여한 것으로, 카이사르의 암살로 막을 내렸다.

5. 1. 루키우스 코르넬리우스 술라

술라의 내전 이후, 루키우스 코르넬리우스 술라는 독재관직을 부활시켰다. 기원전 82년, 집정관들이 도시를 비운 틈을 타, 그는 루키우스 발레리우스 플라쿠스가 "국왕"으로 소집한 ''백인회''로 하여금 술라를 법을 제정하고 국가를 재건하기 위해 (legibus scribundis et rei publicae constituendae|법률 제정 및 국가 재건la) 독재관[12]으로 직접 임명하는 법을 통과하도록 했다. 그는 또한 모든 행동(과거와 미래를 포함)에 대한 면책을 받았다.[13]법률의 상당한 변화와 재산 몰수 이후, 그는 기원전 79년 1월 1일에 이 임무를 완료하고 사임하여 일반 집정관직을 맡았다. 이 독재관직은 불안정성을 회복하는 고대 독재관직의 한 측면과 일치했다. 실제로 국가는 루키우스 코르넬리우스 킨나, 가이우스 마리우스, 그나이우스 파피리우스 카르보의 지배와 재산 몰수 이후 혼란에 빠졌기 때문이다. "술라는 영구적인 폭정을 목표로 하지 않았다";[13] 그의 합의가 성공하기를 바라며, 그것을 준 공화주의적인 관점에서 구상했기에 그는 일반적인 행정관 대신 독재관직을 사임했다.[14]

5. 2. 가이우스 율리우스 카이사르

카이사르는 내전 동안 독재관직을 부활시켰다. 처음에는 선거를 치르기 위해 독재관에 임명되어 다음 해의 집정관으로 복귀했고, 기원전 48년 10월부터 기원전 44년 암살될 때까지 여러 차례 독재관직을 수행했다.[18] 카이사르의 어떤 행위가 그의 중첩된 독재관 권한, 총독 권한, 집정관 권한 또는 사적 권한 하에 이루어졌는지는 불분명하다.[19]수백 년의 선례에 의해 제한된 집정관직과 달리, 독재관직은 120년 동안 사용되지 않아 그 기반에서 "분리"되었다. 술라의 전례로 인해 카이사르에게 광대하고 정의되지 않았으며, 대체로 제약받지 않는 권력을 부여하는 지위를 제공했다.[20] 그의 독재관직은 술라의 독재관직을 기반으로 하였으며, 술라는 정무관의 수를 변경하고 국가를 개혁했다.[21] 그러나 카이사르의 독재관직은 임무 완수 후에 포기되는 것이 아니라 행정적인 것이었다.[22]

카이사르는 죽기 직전에 스스로를 종신 독재관(dictator perpetuo), 즉 원로원의 승인이나 집정관 중 한 명의 임명 없이 매년 지속되는 독재관직으로 임명했다. 이러한 새롭고 변형된 독재관직은 왕권이 부여되었으며, 카이사르의 암살로 끝을 맺었다.

6. 독재관직 폐지

기원전 44년, 율리우스 카이사르가 암살된 후, 마르쿠스 안토니우스의 제안으로 독재관 직은 공식적으로 폐지되었다. 이는 원로원이 승인한 법률(Lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda)에 따른 것이었다.[18][19][20][21] 이 법에 따라, 이후 독재관 직을 제안, 투표, 수락하는 것은 불법이 되었으며, 독재관이 된 사람은 즉결 처형될 수 있었다.

로마 공화국 초기에는 집정관만으로는 대처할 수 없는 위기 상황에서 독재관이 자주 필요했다. 최초의 독재관은 기원전 501년 로마 시의 폭동을 진압하기 위해 임명되었다. 그러나 제2차 포에니 전쟁 이후 이탈리아 반도는 1세기 이상 평화를 누렸고, 독재관은 필요하지 않게 되었다. 내란의 1세기에는 원로원 최종 결의(세나투스 콘술툼 울티뭄)를 받은 집정관이 여러 차례 시민을 살해하는 등 독재관의 대안으로 여겨지기도 했다.

하지만, 루키우스 코르넬리우스 술라와 율리우스 카이사르는 독재관을 부활시켰다. 특히 카이사르는 종신 독재관(Dictator perpetuo)이 되었고, 이는 그가 암살되는 원인 중 하나가 되었다.[18][19][20][21]

6. 1. 마르쿠스 안토니우스의 역할

율리우스 카이사르 암살 이후, 마르쿠스 안토니우스는 로마 공화국에서 독재관직을 영구히 폐지하는 법안(Lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda)을 제안했다.[18][19][20][21] 이는 카이사르의 전 부관(마기스테르 에퀴툼)이었던 안토니우스가 카피톨리누스에서 원로원을 소집하여 공화파를 회유하기 위한 조치 중 하나였다. 안토니우스의 지지자들은 그가 공화국에서 폭정의 도구를 제거했다고 칭송했다. 이 법에 따라, 앞으로 독재관 직을 제안, 투표, 수락하는 것은 불법이 되었고, 독재관이 된 사람은 즉결 처형될 수 있었다.6. 2. 아우구스투스와의 관계

카이사르 사후, 독재관 직을 제안, 투표, 수락하는 것은 불법이 되었고, 독재관이 된 사람은 즉결 처형될 수도 있었다. 그 직함은 저주받아 로마 공화국 헌법에서 삭제되었다. 이 일을 한 사람은 '해방자' 중 한 명이 아니라 카이사르의 전 마기스테르 에퀴툼, 마르쿠스 안토니우스였다.[18] 안토니우스의 지지자들은 그가 공화국에서 이러한 폭정의 도구를 제거한 것에 대해 칭송했다.[19]독재관의 필요성은 이미 사라졌다. 기원전 22년, 원로원 대표단은 아우구스투스에게 독재관 직을 수락해 달라고 간청했지만, 아우구스투스는 그 직함이 증오만 불러일으킬 것이고, "고대 및 최근의 선례에 얽매이지 않는" 그의 비공식적인 권한만으로 충분할 것이라고 생각하며 거절했다.[20]

이후 아우구스투스에게 원로원으로부터 술라나 카이사르와 같은 의미로 독재관 직위가 주어지려고 했지만, 아우구스투스는 이를 거부했고, 로마 역사에서 이 직위는 사라졌다. 아우구스투스는 겉으로는 독재관과 같은 직위에 오르지 않았지만, 실제로는 평시의 각종 관직을 겸임함으로써 고대 로마의 독재자로서 군림했으며, 자신의 혈통에게 그 지위를 계승시켰다. 제정 로마의 시작이다.

7. 주요 독재관 목록

| 취임년도 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 기원전 501년 | 티투스 라르키우스 | 최초의 독재관[22] |

| 기원전 458년 | 루키우스 퀸크티우스 킨키나투스 | 기원전 439년 두 번째 취임 |

| 기원전 433년 | 마메르쿠스 아에밀리우스 마메르키누스 | |

| 기원전 431년 | 아울루스 포스투미우스 투베르투스 | |

| 기원전 387년 | 마르쿠스 푸리우스 카밀루스 | 다섯 번 취임 |

| 기원전 342년 | 마르쿠스 발레리우스 코르부스 | |

| 기원전 333년 | 푸블리우스 코르넬리우스 루피누스 | |

| 기원전 324년 | 루키우스 파피리우스 쿠르소르 | |

| 기원전 315년 | 퀸투스 파비우스 막시무스 루키아누스 | |

| 기원전 301년 | 마르쿠스 발레리우스 코르부스 | 제2차 삼니움 전쟁 |

| 기원전 292년 | 아피우스 클라우디우스 카이쿠스 | 기원전 285년 두 번째 취임 |

| 기원전 249년 | 아울루스 아틸리우스 카라티누스 | 제1차 포에니 전쟁 |

| 기원전 221년-기원전 219년 | 퀸투스 파비우스 막시무스 쿤타토르 | 제2차 포에니 전쟁 |

| 기원전 203년 | 푸블리우스 술피키우스 갈바 막시무스 | |

| 기원전 81년/기원전 79년 | 루키우스 코르넬리우스 술라 | |

| 기원전 49년/기원전 48년/기원전 47년/기원전 44년 | 가이우스 율리우스 카이사르 | 기원전 47년 10년 임기, 기원전 44년 종신 독재관 |

참조

[1]

harvard

[2]

harvard

[3]

harvard

[4]

harvard

[5]

harvard

[6]

harvard

[7]

harvard

[8]

harvard

[9]

harvard

[10]

PhD

The Roman dictatorship: its character and its evolution

University of California, Berkeley

1982

[11]

harvard

[12]

harvard

[13]

백과사전

Cornelius, Sulla Felix, Lucius

Oxford University Press

[14]

harvard

[15]

harvard

[16]

harvard

[17]

학술지

How and why was Pompey made sole consul in 52 BC?

https://www.jstor.or[...]

2016

[18]

문서

ファースティー・カピトーリーニー「・・・ガーイウス・ユーリウス・ガーイウスの子・ガ-イウスの孫・カエサル、永久独裁官。公務のため」

[19]

문서

リーウィウス『梗概』116「元老院が数々の栄誉、祖国の父と呼ばれる権利、永遠の身体不可侵権と独裁官権限を決定した後、・・・」

[20]

서적

Der Staat des Dicators Caesar

Köln/Wien

[21]

서적

Divus Julius

Oxford

[22]

서적

ローマ建国以来の歴史

京都大学学術出版会

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com