로크너 대 뉴욕 주 사건

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

로크너 대 뉴욕 주 사건은 1905년 미국 대법원에서 다루어진 사건으로, 뉴욕 주가 제빵사의 노동 시간을 제한하는 법률을 제정하는 것이 미국 헌법 수정 제14조의 적법 절차 조항에 위배되는지를 다루었다. 대법원은 다수 의견을 통해 계약의 자유를 보호하며, 제빵사의 직업이 특별히 위험하지 않다는 점을 들어 뉴욕 주의 법률이 위헌이라고 판결했다. 이 판결은 "로크너 시대"를 열었으며, 경제 규제에 대한 대법원의 제한적인 입장을 보여주는 대표적인 사례로 꼽힌다. 하지만 이후 대법원은 경제 규제에 대한 입장을 변경하여, 이 판결은 비판의 대상이 되었으며, 법학자들 사이에서 논쟁의 대상이 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 뉴욕주 - 뉴욕주 경찰

뉴욕주 경찰은 1917년 뉴욕주 기마 경찰로 설립되어 뉴욕주 전역의 치안을 유지하며, 11개의 부대로 나뉘어 DNA 증거를 활용한 범죄 해결, 회색 양모 제복, 글록 21 권총, 다양한 항공 전력을 특징으로 한다. - 뉴욕주 - 제10산악사단

제10산악사단은 미국 육군의 산악전 전문 부대로, 1943년 창설되어 제2차 세계 대전, 한국전쟁, 테러와의 전쟁 등 다양한 시대에 걸쳐 활동했으며, 현재는 포트 드럼에 주둔하고 있다. - 뉴욕주의 역사 - 알파벳 살인 사건

1971년부터 1973년 사이 뉴욕주 로체스터에서 발생한 알파벳 살인 사건은 어린 소녀들이 강간 및 교살로 살해된 후 이름 첫 글자와 같은 알파벳으로 시작하는 지역에서 시신이 발견된 세 건의 미해결 아동 살인 사건이다. - 뉴욕주의 역사 - 뉴욕 역사 협회

| 로크너 대 뉴욕 주 사건 | |

|---|---|

| 사건 개요 | |

| 사건명 | 로크너 대 뉴욕 주 사건 |

| 원제 | Joseph Lochner, Plaintiff in Error v. People of the State of New York |

| 사건 번호 | 198 U.S. 45 |

| 약칭 | Lochner |

| 소송 정보 | |

| 심리 날짜 | 1905년 2월 24일 |

| 결정 날짜 | 1905년 4월 17일 |

| 법원 | 미국 연방 대법원 |

| 판결 | 뉴욕 주의 제빵 노동 시간 규제는 수정헌법 제14조의 자유 보장 하에 계약의 자유에 대한 정당한 제한이 아님 |

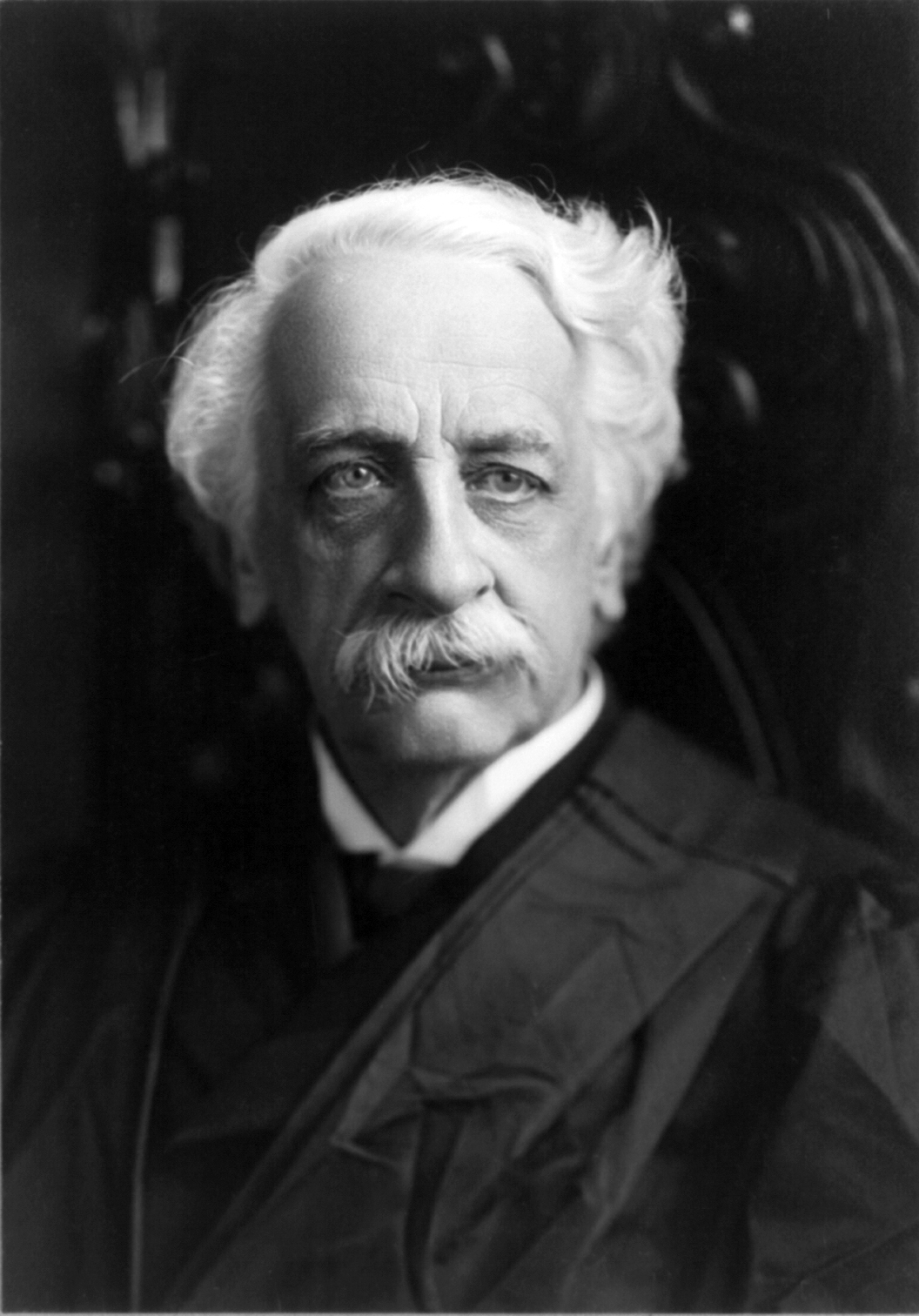

| 다수 의견 | 루퍼스 펙햄 |

| 다수 의견 합류 | 멜빌 풀러, 데이비드 브루어, 헨리 빌링스 브라운, 조지프 매케나 |

| 반대 의견 | 존 마셜 하란 1세 |

| 반대 의견 합류 | 에드워드 더글러스 화이트, 윌리엄 루퍼스 데이 |

| 추가 반대 의견 | 올리버 웬델 홈스 주니어 |

| 적용 법률 | U.S. Const. amend. XIV; 1897년 뉴욕 법률 제8조, 415장, 110절 |

| 선례 | 피고인 유죄 판결, 오나이다 카운티 법원, 뉴욕, 1902년 2월 12일; 확정, 76 N.Y.S. 396 (N.Y. App. Div. 1902); 확정, 69 N.E. 373 (N.Y. 1904) |

| 폐기 | 웨스트 코스트 호텔 대 패리시 사건 (1937년) |

2. 배경

1895년 뉴욕 주 의회는 제빵 노동자의 노동 시간을 하루 10시간, 주당 60시간으로 제한하는 '베이커리 법'(Bakeshop Act)을 제정했다. 이는 당시 열악했던 제빵 노동 환경을 개선하고 노동자를 보호하기 위한 취지였다. 1899년, 뉴욕주 유티카에서 빵집을 운영하던 독일 이민자 조셉 로크너(Joseph Lochner)는 자신의 제빵사에게 주 60시간 이상을 일하게 했다는 이유로 이 법을 위반한 혐의로 기소되었다.

로크너 측은 이 법이 개인의 계약의 자유를 침해하며, 이는 미국 수정 헌법 제14조의 실체적 적법 절차 조항에 의해 보호받는 권리라고 주장했다. 그는 재판에서 베이커리 법이 노동자의 건강 보호라는 명목 하에 주의 경찰권을 부당하게 행사한 것이라고 변론했다.

하지만 로크너의 주장은 하급심에서 받아들여지지 않았다. 1심 법원은 유죄를 선고하고 50USD의 벌금을 부과했으며, 뉴욕 주 대법원 항소부와 뉴욕 항소 법원 역시 유죄 판결을 유지했다. 이에 로크너는 최종적으로 미국 대법원에 상고하여 사건은 연방 대법원의 심리를 받게 되었다.

2. 1. 베이커리 법 제정과 로크너의 기소

1895년, 뉴욕 주 의회는 제빵 노동자의 과도한 노동을 막기 위해 하루 10시간, 일주일에 60시간 이상 고용하는 것을 금지하는 "베이커리 법"을 제정했다. 이 법은 장시간 노동에 시달리는 제빵 노동자들의 건강과 안전을 보호하려는 취지를 가지고 있었다.1899년, 뉴욕주 유티카에서 빵집을 운영하던 독일 이민자 조셉 로크너는 직원을 주 60시간 이상 일하게 했다는 이유로 베이커리 법 위반 혐의로 기소되었다. 로크너의 빵집은 다른 빵집들과 달리 저녁과 아침에 별도 교대조를 두지 않고 단일 인력으로 운영되었다. 제빵사들은 저녁에 출근해 반죽을 준비하고, 가게 내 기숙사에서 몇 시간 잠을 잔 뒤 새벽에 일어나 빵을 굽는 방식으로 일했다. 로크너는 제빵사들이 기숙사에서 자는 시간까지 근무 시간에 포함하여 임금을 계산했다.

재판 과정에서 로크너의 변호인 헨리 와이즈만(한때 제빵사 노동 조합의 서기였음)은 개인이 자유롭게 계약을 맺을 권리가 실체적 적법 절차에 의해 보호받는다고 주장했다. 그는 준비서면에서 "개인의 소중한 자유가... 주의 경찰권이라는 미명 하에 쓸려 나가야 한다"며 주의 규제에 강하게 반발했다. 또한, 베이커리 법이 노동자 건강 보호라는 명목을 내세우지만 실제로는 불필요하다고 주장하며, "오늘날의 평균적인 빵집은 통풍이 잘 되고, 여름과 겨울 모두 편안하며, 항상 좋은 냄새가 난다"고 변론했다. 와이즈만은 제빵사의 사망률이 화이트칼라 전문직 종사자와 비슷하다는 통계 자료를 부록으로 제출하기도 했다.

그러나 이러한 주장은 받아들여지지 않았다. 1심 법원은 로크너에게 유죄를 선고하고 50USD의 벌금을 부과했다. 로크너는 뉴욕 주 대법원 항소부와 뉴욕 항소 법원에 차례로 항소했지만, 모두 유죄 판결이 확정되었다. 결국 로크너는 이 사건을 미국 대법원에 상고했다.

2. 2. 로크너의 주장과 변론

1895년 뉴욕 주 의회는 노동자의 근무 시간을 하루 10시간, 주 60시간으로 제한하는 "베이커리 법"을 제정했다. 1899년, 뉴욕주 유티카에서 빵집을 운영하던 독일 이민자 조셉 로크너는 직원을 주 60시간 이상 일하게 한 혐의로 이 법을 위반하여 기소되었다. 로크너의 빵집은 다른 곳과 달리 단일 교대조로 운영되었으며, 직원들이 가게 내 기숙사에서 잠자는 시간까지 근무 시간으로 계산하여 임금을 지급했다.로크너의 변호는 과거 제빵사 노동 조합의 서기였던 헨리 와이즈만(Henry Weismann)이 맡았다. 와이즈만은 재판 과정에서 자유롭게 계약할 권리가 실체적 적법 절차에 의해 보장되는 기본적인 권리라고 주장했다. 그는 준비서면에서 "개인의 소중한 자유가... 주의 경찰권이라는 미명 하에 쓸려 나가야 한다"고 표현하며, 베이커리 법이 주의 경찰권(police power)을 부당하게 남용한 것이라고 비판했다.

와이즈만은 베이커리 법이 노동자 건강 보호를 위한 필수 조치라는 뉴욕 주의 주장에 동의하지 않았다. 그는 "오늘날의 평균적인 빵집은 통풍이 잘 되고, 여름과 겨울 모두 편안하며, 항상 좋은 냄새가 난다"고 주장하며 법의 실효성에 의문을 제기했다. 또한, 준비서면 부록에는 제빵사의 사망률이 일반 화이트칼라 전문직 종사자들과 비슷하다는 통계 자료를 첨부하여, 제빵 작업이 특별히 더 위험한 노동 환경이 아님을 강조하고자 했다.

하지만 이러한 로크너 측의 주장은 하급심에서 받아들여지지 않았다. 재판 법원은 로크너에게 유죄를 선고하고 50USD의 벌금을 부과했다. 로크너는 이에 불복하여 뉴욕 주 대법원 항소부와 뉴욕 항소 법원에 항소했으나, 두 법원 모두 원심의 유죄 판결을 유지했다. 결국 로크너는 미국 대법원에 상고하게 되었다.

3. 미국 연방 대법원의 판결

1905년 4월 17일, 미국 연방 대법원은 5 대 4의 다수결로 조셉 로크너의 손을 들어주며, 제빵사의 근로 시간을 제한한 뉴욕주의 제빵소법(Bakeshop Act)이 미국 헌법 수정 제14조의 적법 절차 조항이 보장하는 계약의 자유를 침해한다고 보아 위헌으로 판결했다.[7][8][11]

존 마셜 할란 대법관은 에드워드 더글러스 화이트와 윌리엄 R. 데이 대법관의 동의를 얻어 반대 의견을 작성했다. 할란은 계약의 자유가 절대적인 권리가 아니며, 공중 보건, 안전, 도덕 등을 보호하기 위한 주의 경찰권 범위 내에서 합리적인 규제를 받을 수 있다고 주장했다. 그는 법률의 위헌성을 주장하는 측에 입증 책임이 있으며, 법원은 해당 법률이 공중 보건과 실질적인 관련이 없거나 명백히 기본권을 침해하지 않는 한, 주의 입법적 판단을 존중해야 한다고 강조했다. 특히 제빵 작업의 유해성에 관한 학술 연구를 인용하며, 장시간 노동이 제빵사의 건강을 위협한다는 뉴욕 주의회의 판단에 따라야 한다고 역설했다.

이 판결은 이후 약 30년간 경제 규제에 대한 사법 심사 기준에 큰 영향을 미친 로크너 시대의 시작을 알렸다. 이 시기 대법원은 경제 활동에 대한 정부 규제를 계약의 자유 침해로 보아 위헌으로 판단하는 경향을 보였고, 주의 경찰권 범위를 좁게 해석했다. 예를 들어, 노동자가 불리한 조건의 계약(소위 "노예 계약") 체결을 금지하는 법률(코페지 대 캔자스 사건, 1915)이나 여성 노동자를 위한 최저 임금 법(애드킨스 대 칠드런스 병원 사건, 1923) 등이 위헌 판결을 받았다. 윌리엄 하워드 태프트 대법원장은 ''애드킨스'' 사건 반대 의견에서 ''로크너'' 판결 자체를 뒤집어야 한다고 주장하기도 했다. 이러한 실질적 적법 절차 원칙의 확대 적용은 연방 의회의 통상 조항 권한에 대한 보수적 해석과 맞물려 경제적 자유 방임주의를 옹호하는 기반이 되었다. 특히 제임스 클라크 맥레이놀즈, 조지 서덜랜드, 윌리스 반 데반터, 피어스 버틀러 네 명의 대법관은 정부 규제에 반대하는 입장을 견지하며 뉴딜 정책 지지자들로부터 "반동의 네 기사(Four Horsemen of Reaction)"라는 비판을 받았다.

그러나 대법원의 입장은 1930년대 들어 변화하기 시작했다. 1934년 ''네비아 대 뉴욕 사건'' 판결에서는 계약의 자유가 절대적인 기본권이 아니라고 판시했고, 1937년 ''웨스트 코스트 호텔 유한회사 대 패리쉬 사건''에서는 ''애드킨스'' 판결을 명시적으로 뒤집으며 계약의 자유가 제한될 수 있음을 인정했다. 이 판결은 비록 ''로크너''를 직접 파기하지는 않았지만,[13] 사실상 로크너 시대의 종언을 고하는 것으로 평가받는다. 이후 대법원은 경제 규제에 대한 주 입법부의 결정을 존중하는 방향으로 선회했으며, 1955년 ''윌리엄슨 대 오클라호마 리 옵티컬 사건''에서는 만장일치로 "제14차 수정 헌법의 적법 절차 조항을 이용해 주법이 현명하지 않거나 특정 경제 이론과 맞지 않는다는 이유로 무효화하던 시대는 지났다"고 선언하며 경제적 실질적 적법 절차 원칙의 적용을 사실상 폐기했다.

은퇴한 존 폴 스티븐스 대법관은 2011년에 ''로크너'' 사건에 대해 "판사와 학자들 사이에서 거의 보편적으로 잘못된 판결이었다는 데 동의하고 있기 때문에 유명하다"고 평가하며, 올리버 웬델 홈스 대법관의 반대 의견이 법원 역사상 가장 영향력 있는 반대 의견 중 하나였다고 덧붙였다.[12]

3. 1. 다수 의견 (루퍼스 펙햄 대법관)

다섯 명의 대법관이 다수를 형성하여 루퍼스 펙햄 대법관이 작성한 의견에 동의했다.

법원은 먼저 미국 헌법 수정 제14조의 보호가 계약의 자유에 적용되는지 여부에 대한 질문으로 시작했다. 법원은 1897년 판결인 ''앨게이어 대 루이지애나 사건''을 인용했는데, 이 사건에서 법원은 다른 주에 있는 회사로부터 운송 보험을 구매하는 것을 금지하는 루이지애나 법률이 무역 또는 직업을 수행하기 위한 계약을 체결할 자유를 침해한다는 이유로 무효라고 판결했다. 법원은 계약의 자유가 제14조의 적법 절차 조항에서 "생명, 자유, 재산"에 대한 보호에 포함되는 기본적 권리라고 판결했다.

> 자신의 사업과 관련하여 계약을 체결할 일반적인 권리는 연방 헌법 수정 제14조에 의해 보호되는 개인의 자유의 일부이다. 그 조항에 따라 어떠한 주도 적법한 절차 없이 어떠한 사람의 생명, 자유 또는 재산을 박탈할 수 없다. 노동력을 구매하거나 판매할 권리는 이 수정 조항에 의해 보호되는 자유의 일부이며, 그 권리를 배제하는 상황이 없는 한 그렇다.

> ''로크너'', 198 U.S. at 53 (인용 생략).[7]

법원은 "그 권리를 배제하는 상황"이란 주가 "경찰권"—미국 주 정부가 "건강, 안전 및 도덕"을 규제하는 법률을 제정할 고유한 권한—에 따라 법률을 통과시킬 때를 의미한다고 설명했다. 법원은 적법 절차 조항이 계약의 자유를 보호하기 때문에 주법은 경찰권의 유효한 행사인 경우에만 이에 간섭할 수 있다고 말했다. 이 자유를 보장하기 위해 법원은 미국 법원이 뉴욕의 제빵 관련 법과 같이 경제적 자유를 규제하는 주법이 유효한 경찰권 목적에 부합하는지 확인하기 위해 면밀히 조사해야 한다고 말했다.

이러한 법적 원칙을 사건의 사실에 적용하여 법원은 먼저 제빵사의 직업이 특별한 정부의 보호가 필요할 만큼 위험하지 않다고 결정했다. 법원은 제빵사를 위한 뉴욕의 법률과 법원이 1898년 판결인 ''홀든 대 하디 사건''에서 적법 절차에 대한 이의 제기에 대해 유지했던 광부를 위한 유타의 법률을 구별하며, 제빵은 광업과 달리 특별히 위험한 활동이 아니라고 말했다. 법원은 또한 제빵소 법이 공중 보건과 관련이 없다고 결정했다. 뉴욕 주의회가 건강상의 이유로 합리적으로 법을 제정할 수 없다고 추론하면서 법원은 이 법이 실제로 경찰권에 의해 정당화될 수 없는 "노동법"이라고 결론지었다.

> 깨끗하고 건강한 빵은 제빵사가 하루에 10시간을 일하든 일주일에 60시간만 일하든 상관없이 결정되지 않는다. ... [제빵소] 법은 용어의 공정한 의미 내에서 건강법이 아니며, 고용주와 피고용인 모두가 가장 좋다고 생각하거나 해당 계약의 다른 당사자와 합의할 수 있는 조건으로 노동과 관련된 계약을 체결할 개인의 권리를 불법적으로 침해하는 것이다.

> ''로크너'', 198 U.S. at 57, 61.[8]

법원은 뉴욕이 제빵소 법의 최대 근무 시간 조항이 공중 보건과 밀접한 관련이 있다는 것을 증명하지 못했다고 결론지었다. 법원은 그렇지 않다고 결론지었다면 주가 시민의 삶에 무제한적인 권한을 갖게 될 것이라고 말했다.

> 또한 ... 주 인구가 강하고 건장해야 하며 따라서 사람들을 건강하게 만드는 데 기여할 수 있는 모든 법률은 경찰권에 따라 제정된 건강법으로 유효하다고 주장한다. ... 그러한 가정 하에서 거의 모든 법률이 보호를 받을 수 있으며, 계약뿐만 아니라 적절히 그렇게 불리는 행위도 입법부의 제한적인 지배를 받게 될 것이다. 근로자의 근무 시간뿐만 아니라 고용주의 근무 시간도 규제될 수 있으며, 의사, 변호사, 과학자, 모든 전문직뿐만 아니라 운동선수와 장인도 주가 손상될 것을 우려하여 장시간의 운동으로 머리와 몸을 피로하게 하는 것이 금지될 수 있다.

> ''로크너'', 198 U.S. at 60–61.[9]

마지막으로 법원은 경찰권 목적을 위해 표면적으로 제정된 주법이 실제로 부의 재분배를 의도하거나 다른 사람을 희생시키면서 특정 집단을 돕기 위한 것이라고 말했다.

> 우리는 이러한 성격의 많은 법률이 공중 보건 또는 복지를 보호할 목적으로 경찰권이라고 주장하는 하에 통과되었지만 실제로는 다른 동기 부여로 통과되었다는 사실을 외면할 수 없다.

> ''로크너'', 198 U.S. at 64.[10]

제빵소 법이 공중 보건과 관련이 없고 제빵 직업이 특별히 위험하지 않다는 것을 결정한 후, 법원은 "이 사건에서 경찰권의 한계가 도달하고 초과되었다"고 결론지었으며 수정 제14조의 적법 절차 조항을 위반하는 것으로 그 법을 무효화했다.[11]

3. 2. 반대 의견

미국 연방 대법원의 ''로크너 대 뉴욕 주 사건'' 판결은 이후 법학자들로부터 많은 비판을 받아왔다. 법학 교수 버나드 시건은 이 판결을 "미국 역사상 가장 비난받는 사건 중 하나"라고 평가했으며,[14] 좌파 성향의 싱크탱크인 미국 진보 센터에 따르면, 법학 교수들은 종종 ''로크너''를 ''플레시 대 퍼거슨'' 및 ''코레마츠 대 미국''과 함께 "판사가 어떻게 행동해서는 안 되는지" 보여주는 대표적인 사례로 언급한다.[15]''로크너''라는 용어는 때때로 극우 성향의 헌법 이론을 지칭하는 약칭으로 사용되기도 한다.[16] 이 판결은 보수 및 자유지상주의 성향의 법학자들로부터도 거센 비판을 받았는데, 주된 이유는 ''로크너''가 실질적 적법 절차 원칙을 과도하게 적용하여 미국 헌법의 본래 취지와 어긋난다는 점이었다. 예를 들어, 보수 성향의 법학자 로버트 보크는 이 판결을 "혐오스러운 일"이자 "사법부의 권력 찬탈의 전형"이라고 강하게 비판했으며,[17][18] 전 법무장관 에드윈 미스 역시 대법원이 "헌법의 제한을 무시하고 입법 권한을 노골적으로 찬탈했다"고 지적했다.[19] 스스로를 자유지상주의자라고 밝힌 시건 교수 또한 이를 "사법적 직무 유기와 남용의 상징"이라고 묘사했다.[14]

반면, 일부 자유지상주의 성향의 단체와 학자들은 이 판결을 옹호하기도 한다. 카토 연구소와 학자 리처드 엡스타인, 랜디 바넷 등은 이 판결이 경제적 자유를 올바르게 보호했다고 주장한다.[21][22] 바넷은 계약의 자유를 지지한 판결의 추론은 기본적으로 옳았지만, 미국 헌법 수정 제14조의 적법 절차 조항에 근거한 것은 도살장 사건에서 비롯된 오해를 답습한 것이며, 계약의 자유는 특권 또는 면제 조항에서 찾아야 한다고 주장했다.[23] 데이비드 번스타인은 그의 저서 ''로크너 재활: 진보적 개혁에 맞서 개인의 권리 옹호''에서 ''로크너'' 판결이 당시 대법원 판례에 잘 근거하고 있으며, 주의 경찰권 행사에 대한 제한을 강조한 점이 이후 대법원의 초기 시민 자유 및 시민 권리 관련 판결에 긍정적인 영향을 미쳤다고 평가했다.[24]

3. 2. 1. 존 마셜 할란 대법관의 반대 의견

(작성할 내용 없음 - 제공된 원본 자료에 해당 섹션의 내용을 뒷받침할 정보가 포함되어 있지 않습니다.)3. 2. 2. 올리버 웬들 홈스 주니어 대법관의 반대 의견

(내용 없음 - 주어진 원본 자료에 해당 섹션 제목 '올리버 웬들 홈스 주니어 대법관의 반대 의견'에 대한 정보가 포함되어 있지 않습니다.)4. 판결의 영향과 유산

''로크너'' 판결 이후 약 30년간 미국 연방 대법원은 경제 규제 관련 법률을 위헌으로 판단하는 경향을 보였는데, 이 시기를 흔히 '로크너 시대'라고 부른다. 이 기간 동안 대법원은 계약의 자유를 폭넓게 해석하고 실질적 적법 절차 원칙을 적용하여, 주 정부가 제정한 노동 시간 규제, 최저 임금 제도 등 다양한 경제 및 사회 규제 입법을 무효로 만들었다.

이러한 사법적 경향은 1937년 웨스트 코스트 호텔 유한회사 대 패리쉬 사건 판결을 계기로 변화하기 시작했다. 이 판결 이후 대법원은 경제 규제에 대한 입법부의 재량을 점차 존중하는 방향으로 입장을 바꾸면서 로크너 시대는 사실상 막을 내렸다.

오늘날 ''로크너'' 판결은 법조계와 학계에서 대체로 잘못된 결정이었다는 평가를 받는다. 존 폴 스티븐스 전 대법관은 이 판결이 잘못되었다는 데 거의 보편적인 동의가 있으며, 올리버 웬델 홈스 대법관의 반대 의견이 매우 영향력 있었다고 지적했다.[12] 많은 비판자들은 이 판결을 사법부가 입법부의 정책 결정 권한을 과도하게 침해하고 사회 정의에 반하는 결과를 초래한 대표적인 사례로 간주한다.[14][15]

한편, ''로크너'' 판결에서 적용된 실질적 적법 절차 논리는 이후 개인의 기본권, 특히 사생활 권리를 보호하는 판례들(로 대 웨이드 사건 등)에 영향을 미쳤다는 분석도 있다. 그러나 로 판결에서 인정된 낙태권은 2022년 돕스 대 잭슨 여성 건강 기구 사건 판결로 폐기되었다. 일부 자유지상주의 성향의 학자들은 ''로크너'' 판결이 경제적 자유를 정당하게 보호한 판결이라고 옹호하기도 한다.[21][22] 이처럼 ''로크너'' 판결은 폐기되었음에도 불구하고, 경제적 자유와 국가 규제의 경계, 사법 심사의 적절한 역할 등에 대한 지속적인 논쟁을 불러일으키는 중요한 판례로 남아 있다.

4. 1. 로크너 시대와 경제 규제

존 폴 스티븐스 전 대법관은 2011년에 "이 사건은 판사와 학자들 사이에서 거의 보편적으로 잘못된 판결이었다는 데 동의하고 있기 때문에 유명하다. 더 중요한 것은 올리버 웬델 홈스 대법관이 법원 역사상 가장 영향력 있는 반대 의견을 작성한 사건이라는 것이다."라고 평가했다.[12]''로크너'' 판결 이후 약 30년간 대법원의 적법 절차 조항 관련 판례는 일관성이 부족했지만, 여러 주요 노동 관련 사건에서는 주 정부의 경찰권 행사에 대해 소극적인 입장을 유지했다. 예를 들어, 1915년 ''코페지 대 캔자스 사건''에서는 노동자가 노동조합에 가입하지 않을 것을 조건으로 하는 고용 계약, 즉 '황견 계약'(yellow-dog contract)을 금지하는 주법을 위헌으로 판결했다. 또한 1923년 ''애드킨스 대 칠드런스 병원 사건''에서는 최저 임금 제도가 적법절차 조항을 위반한다고 판결했다. 이에 대해 당시 윌리엄 하워드 태프트 대법원장은 강력히 반대하며, 법원이 ''애드킨스'' 사건 대신 ''로크너'' 판결 자체를 뒤집었어야 했다고 주장하기도 했다.

이 시기 대법원은 실질적 적법절차 원칙을 적용하는 한편, 의회의 통상 조항상 권한을 좁게 해석하는 경향을 보였다. 특히 제임스 클라크 맥레이놀즈, 조지 서덜랜드, 윌리스 반 데반터, 피어스 버틀러 네 명의 대법관은 1920년대와 1930년대에 걸쳐 정부 권력에 대한 전통적인 제한을 강력히 옹호하며 자유 방임 경제 원칙을 지지했다. 이들은 루스벨트 행정부의 뉴딜 정책에 비판적인 입장을 취했으며, 이로 인해 정책 지지자들로부터 '반동의 네 기사(Four Horsemen of Reaction)'라는 별칭으로 불렸다.

그러나 1934년 ''네비아 대 뉴욕 사건'' 판결에서 대법원은 계약의 자유가 절대적인 기본권이 아님을 시사하며 변화의 가능성을 내비쳤다. 결정적인 전환점은 1937년 ''웨스트 코스트 호텔 유한회사 대 패리쉬 사건'' 판결로, 대법원은 이 사건에서 ''애드킨스'' 판결을 명시적으로 뒤집고 계약의 자유가 절대적이지 않음을 확인함으로써 ''로크너'' 시대의 종언을 고했다.

대법원이 ''로크너'' 판결 자체를 명시적으로 폐기한 것은 아니었지만,[13] 이후 판례를 통해 주 입법부의 경제 규제 권한을 점차 존중하는 방향으로 나아갔다. 경제 영역에서의 실질적 적법 절차 원칙 적용은 1955년 ''윌리엄슨 대 오클라호마 리 옵티컬 사건'' 판결로 사실상 종결되었다. 당시 대법원은 만장일치로 "이 법원이 수정 헌법 제14조의 적법 절차 조항을 사용하여, 비즈니스 및 산업 조건을 규제하는 주법이 현명하지 않거나, 부주의하거나, 특정 학파의 사상과 조화를 이루지 못한다는 이유로 무효화하는 시대는 지났다."라고 선언하며, 경제 규제에 대한 사법 심사의 기준이 변화했음을 명확히 했다.

4. 2. 로크너 시대의 종언

''로크너'' 판결 이후 약 30년간 대법원의 적법 절차 조항 관련 판례는 일관성이 부족했지만, 여러 주요 노동 관련 사건에서 주 정부의 경찰권 행사를 좁게 해석하는 경향을 보였다. 예를 들어, 1915년 코페지 대 캔자스 사건에서는 노동자가 노동조합에 가입하지 않겠다는 조건으로 고용 계약을 맺는 소위 '황견 계약'을 금지하는 주법을 위헌으로 판결했다. 또한, 1923년 애드킨스 대 칠드런스 병원 사건에서는 최저 임금 제도가 적법 절차 조항에 위배된다고 판결했다. 당시 윌리엄 하워드 태프트 대법원장은 이에 강력히 반대하며 오히려 ''로크너'' 판결을 뒤집어야 한다고 주장하기도 했다.이러한 실질적 적법 절차 원칙의 적용은 통상 조항에 따른 연방 의회의 권한을 좁게 해석하는 경향과 맞물려 있었다. 제임스 클라크 맥레이놀즈, 조지 서덜랜드, 윌리스 반 데반터, 피어스 버틀러 대법관은 1920년대와 1930년대 대법원에서 정부 권력에 대한 전통적인 제한을 강조하는 대표적인 인물들이었다. 이들은 자유 방임주의 경제 철학을 지지했으며, 뉴딜 정책 지지자들로부터 비판적으로 "반동의 네 기사"라고 불렸다.

그러나 1934년, 대법원은 네비아 대 뉴욕 사건에서 계약의 자유가 헌법상 절대적인 기본권이 아니라고 판시하며 변화의 조짐을 보였다. 결정적으로 1937년, 웨스트 코스트 호텔 유한회사 대 패리쉬 사건 판결은 ''로크너'' 시대의 종언을 알리는 중요한 전환점이 되었다. 이 사건에서 대법원은 ''애드킨스'' 판결을 명시적으로 뒤집고, 계약의 자유가 아무런 제한 없이 보장되어야 한다는 기존의 입장을 부정했다.

비록 대법원이 ''로크너'' 판결 자체를 명시적으로 폐기하지는 않았지만,[13] 이 판결 이후 경제 규제와 관련된 주 입법부의 결정을 이전보다 더 존중하는 태도를 보이기 시작했다. 이러한 변화는 몇 년 뒤인 1955년 윌리엄슨 대 오클라호마 리 옵티컬 사건에서 더욱 명확하게 확인되었다. 대법원은 이 사건에서 만장일치로 다음과 같이 선언하며 경제적 실질적 적법 절차의 시대가 끝났음을 공식화했다: "이 법원이 제14차 수정 헌법의 적법 절차 조항을 사용하여, 사업 및 산업 조건을 규제하는 주법이 현명하지 않거나, 부주의하거나, 특정 학파의 사상과 조화를 이루지 못한다는 이유로 무효화하는 시대는 지났다."

4. 3. 현대적 의의

존 폴 스티븐스 전 대법관이 2011년에 언급했듯이, 로크너 판결은 법조계와 학계에서 거의 보편적으로 잘못된 결정으로 평가받으며, 특히 올리버 웬델 홈스 대법관의 반대 의견이 법원 역사상 가장 영향력 있는 것 중 하나로 꼽힌다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.[12]로크너 판결 이후 약 30년간 대법원의 적법 절차 관련 판례는 일관성이 부족했지만, 여러 주요 노동 관련 사건에서 주의 경찰권 행사를 좁게 해석하는 경향을 보였다. 예를 들어, 코페지 대 캔자스 사건(1915)에서는 소위 "노예 계약"(황견 계약)을 금지하는 법률을 무효화했고, 애드킨스 대 칠드런스 병원 사건(1923)에서는 최저 임금법이 적법 절차 조항에 위배된다고 판결했다. 당시 윌리엄 하워드 태프트 대법원장은 이에 강력히 반대하며 로크너 판결 자체를 폐기했어야 한다고 주장하기도 했다. 이러한 실질적 적법 절차 원칙은 통상 조항에 따른 연방 의회의 권한을 제한적으로 해석하는 경향과 맞물려 있었다. 제임스 클라크 맥레이놀즈, 조지 서덜랜드, 윌리스 반 데반터, 피어스 버틀러 등 네 명의 대법관은 1920년대와 1930년대에 걸쳐 정부 권력에 대한 전통적 제한을 강조하며 자유 방임 경제를 옹호했고, 이로 인해 뉴딜 정책 지지자들로부터 "반동의 네 기사"라는 비판적인 별칭을 얻었다.

그러나 1934년 네비아 대 뉴욕 사건에서 대법원은 계약의 자유가 절대적인 기본권이 아니라고 판시했으며, 1937년 웨스트 코스트 호텔 유한회사 대 패리쉬 사건에서는 애드킨스 판결을 명시적으로 뒤집고 계약의 자유가 무제한적으로 보장될 수 없음을 확인함으로써 로크너 시대의 종언을 고했다. 비록 대법원이 로크너 판결 자체를 명시적으로 폐기하지는 않았지만,[13] 이후 주 입법부의 결정을 존중하는 방향으로 선회했다. 이러한 변화는 1955년 윌리엄슨 대 오클라호마 리 옵티컬 사건 판결에서 명확히 드러났는데, 대법원은 만장일치로 "주 정부가 사업 및 산업 조건을 규제하는 법률에 대해, 단지 현명하지 않거나 부주의하다거나 특정 경제 이론과 맞지 않는다는 이유로 제14차 수정 헌법의 적법 절차 조항을 들어 무효화하던 시대는 지났다"고 선언하며 경제적 실질적 적법 절차 원칙의 종말을 공식화했다.

로크너 시대가 끝난 후, 연방 대법원은 경제적 자유에 대한 제한을 심사할 때 낮은 수준의 합리성 심사 기준을 적용하게 되었다. 반면, 개인의 자유를 침해하는 법률에 대해서는 더 엄격한 심사 기준이 적용되었다. 로크너 판결에서 제시된 실질적 적법 절차 논리는 이후 개인의 사생활 권리를 확립하는 데 영향을 미쳤다. 마이어 대 네브래스카 사건(1923)에서 맥레이놀즈 대법관은 로크너를 인용하며 경찰권의 한계를 설정하고, 적법 절차 하의 실체적 권리로서 사생활 권리의 기초를 마련했다. 이러한 흐름은 로 대 웨이드 사건(1973)에서 여성이 낙태를 결정할 사생활 권리가 있다는 판결로 이어졌고, 플랜드 페어런트 vs. 케이시 사건(1992)에서 재확인되었다(이후 "사생활"이라는 용어 대신 다른 논거를 사용). 그러나 이 낙태권은 2022년 돕스 대 잭슨 여성 건강 기구 사건 판결로 폐기되었다.

로크너 판결은 오늘날 법학자들 사이에서 광범위한 비판의 대상이 되고 있다. 법학 교수 버나드 시건은 이 판결을 "미국 역사상 가장 비난받는 사건 중 하나"라고 평가했다.[14] 진보 성향의 싱크탱크인 미국 진보 센터에 따르면, 로크너 판결은 종종 플레시 대 퍼거슨(인종 분리 합헌 판결) 및 코레마츠 대 미국(전시 일본계 미국인 강제 수용 합헌 판결)과 함께 "판사가 해서는 안 될 일"의 대표적인 사례로 언급된다.[15] 이는 사법부가 입법부의 정책 결정을 존중하지 않고 과도하게 개입하여 사회 정의나 공익을 저해했다는 비판적 시각을 반영한다.

로크너 판결은 때때로 극단적인 보수 또는 자유지상주의적 헌법 해석을 비판적으로 지칭하는 용어로 사용되기도 한다.[16] 그러나 보수 및 자유지상주의 진영 내에서도 로크너 판결의 근거가 된 실질적 적법 절차 원칙 자체에 대한 비판이 제기된다. 이들은 실질적 적법 절차가 헌법의 원래 의미에서 벗어난 해석이라고 주장한다. 예를 들어, 보수 법학자 로버트 보크는 이 판결을 "혐오스러운 일"이자 "사법부의 권력 찬탈의 전형"이라고 강하게 비판했으며,[17][18] 전 법무장관 에드윈 미스 역시 대법원이 "헌법의 제한을 무시하고 입법 권한을 노골적으로 찬탈했다"고 비판했다.[19] 스스로를 자유지상주의자라고 밝힌 시건 교수조차 로크너를 "사법적 직무 유기와 남용의 상징"이라고 묘사했다.[14]

한편, 일부 학자들은 1868년 수정헌법 제14조 채택 당시 37개 주 중 27개 주의 헌법이 로크의 노동 및 재산 이론에 기반한 조항, 즉 "모든 사람은 본질적으로 자유롭고 독립적이며, 생명과 자유를 누리고 방어하며, 재산을 취득, 소유, 보호하고, 안전과 행복을 추구하고 얻을 양도할 수 없는 권리를 가진다"는 내용을 포함하고 있었다는 점을 지적한다. 이러한 조항들이 "미국 역사와 전통에 깊이 뿌리내리고" 있었기 때문에, 로크너 시대 판사들의 관점에서는 수정헌법 제14조가 보호하는 기본권의 범위와 본질에 대한 원래 의미를 반영하는 것으로 여겨졌을 수 있다는 주장이다.[20]

그럼에도 불구하고, 로크너 판결은 일부 자유지상주의적 옹호자들의 지지를 받기도 한다. 카토 연구소나 학자 리처드 엡스타인, 랜디 바넷 등은 이 판결이 경제적 자유를 올바르게 보호했다고 주장한다.[21][22] 바넷은 로크너 판결이 계약의 자유를 옹호한 추론 자체는 기본적으로 옳았지만, 그 근거를 수정헌법 제14조의 적법 절차 조항에서 찾은 것이 도살장 사건에서 비롯된 오해를 답습한 오류라고 주장한다. 그는 계약의 자유가 적법 절차 조항이 아닌 특권 또는 면제 조항에서 보호받는 권리라고 본다.[23] 법학 교수 데이비드 번스타인은 그의 저서 ''로크너 재활: 진보적 개혁에 맞서 개인의 권리 옹호''에서 로크너 판결이 당시 대법원 판례에 잘 근거하고 있으며, 주(州)의 경찰권 행사에 대한 제한을 강조한 논리가 이후 대법원의 초기 시민 자유 및 시민 권리 관련 사건들에 긍정적인 영향을 미쳤다고 주장하기도 했다.[24]

결론적으로 로크너 판결은 비록 폐기되었지만, 경제적 자유와 국가 규제의 경계, 실질적 적법 절차의 적용 범위, 그리고 사법 심사의 적절한 역할에 대한 근본적인 질문을 던지며 오늘날에도 여전히 중요한 법적, 정치적 논쟁을 불러일으키는 판례로 남아 있다.

5. 학계의 반응

미국 연방 대법원의 로크너 대 뉴욕 주 사건 판결은 미국 법조계와 학계에서 오랫동안 뜨거운 논쟁의 대상이 되어 왔다. 이 판결은 특히 진보주의적 시각에서 많은 비판을 받아왔으며, 일부 법학자들은 이를 "미국 역사상 가장 비난받는 판결 중 하나"로 평가하기도 한다.

주된 비판은 사법부가 입법부의 고유한 권한인 입법 형성의 자유를 과도하게 침해했으며, 노동자 보호와 같은 사회경제적 목적을 위한 입법을 계약의 자유라는 명목 아래 무력화시켰다는 점에 집중된다. 이는 당시 연방 대법원이 특정 경제 이념(자유방임주의)을 헌법 해석에 과도하게 투영한 결과라는 지적이다.

그러나 모든 학자가 로크너 판결을 비판적으로만 보는 것은 아니다. 일부 자유지상주의 성향의 학자들은 이 판결이 개인의 경제적 자유와 계약의 자유를 부당한 정부 간섭으로부터 보호한 정당한 판결이었다고 주장하며 옹호적 입장을 보이기도 한다.

이처럼 로크너 판결에 대한 학계의 평가는 상반된 시각이 공존하며, 이는 미국 헌법 해석, 특히 경제적 자유권의 범위와 사법부의 역할에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다.

5. 1. 비판적 시각

진보적 성향의 학자들을 중심으로 로크너 대 뉴욕 주 사건 판결에 대한 비판이 꾸준히 제기되어 왔다. 이들은 해당 판결이 사법부가 입법부의 고유한 입법 형성 권한을 부당하게 침해한 대표적인 사례라고 지적한다.특히, 이 판결은 노동자와 같은 사회경제적 약자를 보호하기 위해 제정된 최대 노동 시간 제한 법률을 미국 수정 헌법 제14조의 적법절차 조항이 보장하는 계약의 자유를 침해한다는 이유로 위헌이라고 판단했다. 비판론자들은 이러한 법 해석이 당시 사회의 힘의 불균형을 외면하고, 형식적인 계약의 자유만을 강조하여 실제로는 사용자에게 일방적으로 유리한 결과를 가져왔다고 주장한다. 즉, 노동 시간 규제와 같은 사회 입법의 필요성을 간과하고, 자유방임주의 경제 이념을 헌법 해석에 과도하게 투영했다는 것이다.

캐스 선스타인(Cass Sunstein), 로렌스 트라이브(Laurence Tribe) 등 저명한 헌법학자들은 로크너 시대의 연방 대법원이 자신들의 경제적, 사회적 선호를 헌법의 이름으로 강요함으로써 민주적 입법 과정을 훼손했다고 평가한다. 이러한 사법 적극주의는 사회 변화에 대응하고 공공복리를 증진하려는 입법부의 노력을 좌절시키는 결과를 낳았으며, 이후 뉴딜 정책 시기에 이르러서야 극복될 수 있었다는 것이 비판적 시각의 주요 골자이다.

5. 2. 옹호적 시각

로크너 시대에 대한 비판이 지배적이지만, 일부 학자들은 로크너 대 뉴욕 주 사건 판결을 옹호하기도 한다. 특히 자유지상주의 성향의 학자들은 이 판결이 개인의 경제적 자유와 계약의 자유를 부당한 정부 규제로부터 보호한 올바른 결정이었다고 주장한다.이들은 미국 수정 헌법 제14조의 적법절차 조항(Due Process Clause)이나 특권 및 면제 조항(Privileges or Immunities Clause)이 보장하는 '자유'에는 개인이 타인과 자유롭게 계약을 맺을 권리가 포함된다고 해석한다. 따라서 뉴욕주의 제빵법처럼 노동 시간이나 조건을 규제하는 것은 이러한 기본적인 헌법상의 권리를 침해하는 것이라고 본다. 이 관점에서 로크너 판결은 자유방임주의 원칙에 따라 개인의 자율적인 경제 활동을 보호하고 정부의 과도한 개입을 막은 중요한 판례로 평가된다.

참조

[1]

ussc

[2]

서적

Only One Place of Redress: African Americans, Labor Regulations, and the Courts from Reconstruction to the New Deal

https://books.google[...]

Duke University Press

[3]

서적

Constitutional Law

https://books.google[...]

Oxford University Press

[4]

서적

The Supreme Court of the United States: A Student Companion

https://books.google[...]

Oxford University Press

[5]

간행물

Revisiting Substantive Due Process and Holmes's Lochner Dissent

https://brooklynwork[...]

1997-01-01

[6]

서적

The Lochner Court, Myth and Reality: Substantive Due Process from the 1890s to the 1930s

Greenwood

[7]

harvp

[8]

harvp

[9]

harvp

[10]

harvp

[11]

harvp

[12]

서적

Five Chiefs: A Supreme Court Memoir

https://archive.org/[...]

Little, Brown and Company

2011

[13]

웹사이트

SCOTUS shifts from workers protections starting with Lochner v. New York

http://abaforlawstud[...]

American Bar Association

2016-07-08

[14]

서적

Economic Liberties and the Constitution

https://archive.org/[...]

Univ of Chicago Pr

[15]

뉴스

Rand Paul praises horrendous Supreme Court decision, would let employers ruthlessly exploit workers

http://thinkprogress[...]

ThinkProgress

2013-03-07

[16]

간행물

Worse Than Lochner

http://ylpr.yale.edu[...]

2011-06

[17]

서적

The Tempting of America: The Political Seduction of the Law

https://archive.org/[...]

Free Press

[18]

간행물

The Judge's Role in Law and Culture

http://legacy.avemar[...]

2013-05-28

[19]

웹사이트

Community Rights Counsel: Taking Back Community Rights

http://www.community[...]

2012-07-03

[20]

간행물

Individual Rights Under State Constitutions When the Fourteenth Amendment Was Ratified in 1868: What Rights Are Deeply Rooted in American History and Tradition?

[21]

웹사이트

Exposing Global-Warming Alarmism's Grasp

https://www.cato.org[...]

Cato Institute

2011-05

[22]

간행물

The 'Necessary' History of Property and Liberty

[23]

간행물

Foreword: What's So Wicked About Lochner?

2005-05-12

[24]

서적

Rehabilitating Lochner: Defending Individual Rights Against Progressive Reform

https://books.google[...]

University of Chicago Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com