루이소체

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

루이소체는 1912년 프레데릭 루이에 의해 처음 발견된 비정상적인 단백질 덩어리이다. 알파-시누클레인, 유비퀴틴, 신경섬유 단백질 등으로 구성되며, 파킨슨병, 레비 소체 치매 등과 같은 질환과 관련이 있다. 뇌의 특정 부위에 축적되며, 특히 파킨슨병에서는 흑색질, 레비 소체 치매에서는 대뇌 피질에서 발견된다. 독일의 병리학자 하이코 브라크는 루이소체가 후구에서 시작해 상행한다는 가설을 제시했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 파킨슨병 - 파라콰트

파라콰트는 1882년 합성되어 1961년부터 상업 생산된 비선택성 접촉형 제초제이지만, 인체 독성이 높아 여러 국가에서 사용이 금지되거나 제한되고 있으며 파킨슨병과의 연관성도 제기되고 있다. - 파킨슨병 - 뇌심부자극술

뇌심부자극술은 뇌의 특정 부위에 전기 자극을 가하여 파킨슨병, 본태성 떨림 등 다양한 질환의 증상을 완화하는 치료법이며, 뇌 신호에 따라 자극을 조절하는 적응형 뇌심부 자극술 기술로 발전하고 있다. - 신경해부학 - 시상

시상은 감각 정보를 대뇌 피질로 전달하고 수면-각성 조절, 운동 조절, 기억 및 인지 기능 등 다양한 기능을 수행하는 회백질 구조물이다. - 신경해부학 - 회색질

회색질은 수초가 없는 뉴런과 중추신경계의 다른 세포로 구성되며, 뇌, 뇌간, 소뇌 및 척수에 존재하며, 아동기와 청소년기에 발달하고 알코올 섭취 등 다양한 요인에 의해 구조가 영향을 받는다.

| 루이소체 |

|---|

2. 역사

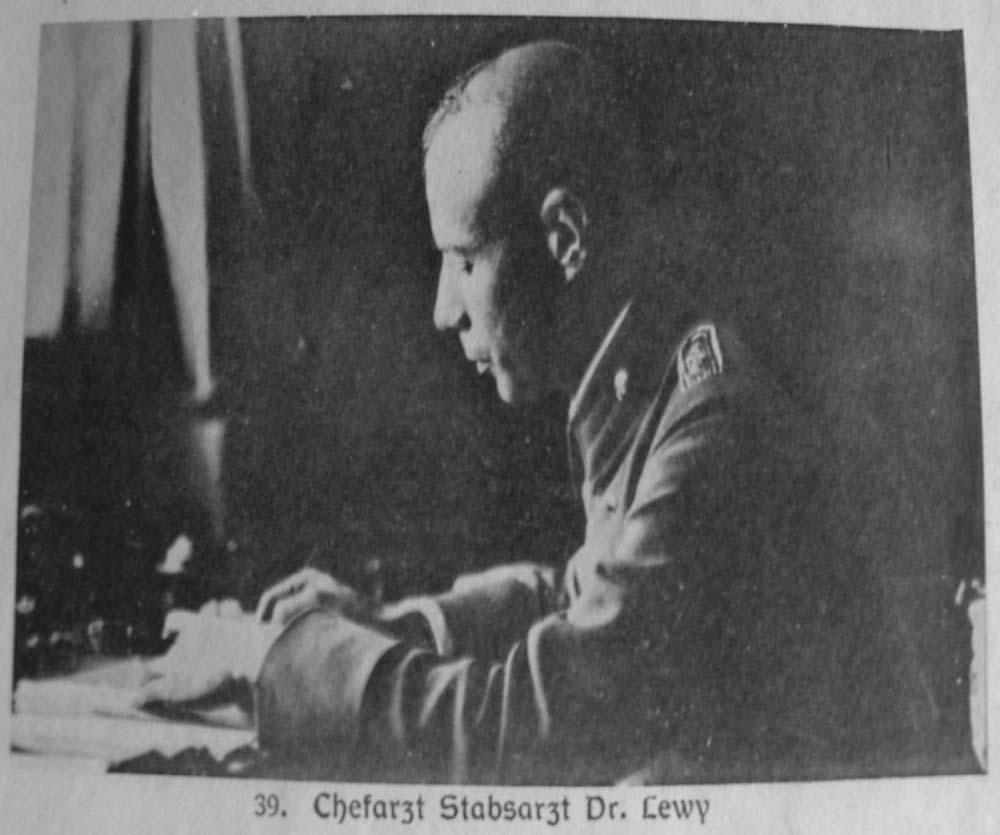

루이소체는 1912년 프리츠 하인리히 레비에 의해 최초로 발견되었다. 1910년, 베를린에서 박사 학위를 준비하던 그는 뇌에서 특이한 단백질 구조를 처음으로 관찰했다.[4] 그는 자신의 발견을 곤살로 로드리게스 라포라가 이전에 발견했던 것과 비교했다.[5] 1913년, 라포라는 또 다른 사례를 보고하면서 레비의 공로를 인정하여 이 구조물을 '세포 내 레비 소체'(cuerpos intracelulares de Lewyes)라고 명명했다.[5]

이후 1919년, 콘스탄틴 니콜라예비치 트레티아코프는 뇌의 흑질 부위에서 동일한 구조를 발견하고 이를 '레비 소체'(corps de Lewy프랑스어)라고 불렀다. 이 명칭이 널리 받아들여지면서 트레티아코프가 공식적인 명명자로 인정받게 되었다.[5] 레비 자신은 1923년에 출판한 저서 ''근육 긴장과 운동에 관한 연구. 파킨슨병의 임상, 생리학, 병리학 및 발병 기전에 대한 체계적인 조사 포함''에서 자신의 연구 결과를 상세히 발표했다.[6]

시간이 흘러 2017년, 리우데자네이루 연방 대학교 신경과의 엘리아스 엥겔하르트는 라포라가 트레티아코프보다 6년이나 먼저 이름을 붙였으므로 명명에 대한 공로는 라포라에게 돌아가야 한다고 주장했다.[5] 그럼에도 불구하고 현재까지는 트레티아코프가 "레비 소체"라는 용어를 만든 주요 인물로 여겨지고 있다.[5]

한편, ''신경과학사 저널''에 따르면, 레비는 알로이스 알츠하이머가 1906년에 발표한 연구 결과에 영향을 받아 신경학, 특히 뇌 연구에 더 깊은 관심을 가지게 되었다고 한다. 이 저널은 알츠하이머병의 세 번째 보고 사례에서 나타난 조직학적 구조가 레비 소체와 유사했음에도 불구하고, 이것이 레비의 발견으로 인정받지는 못했다고 지적했다.[7]

3. 세포생물학적 특징

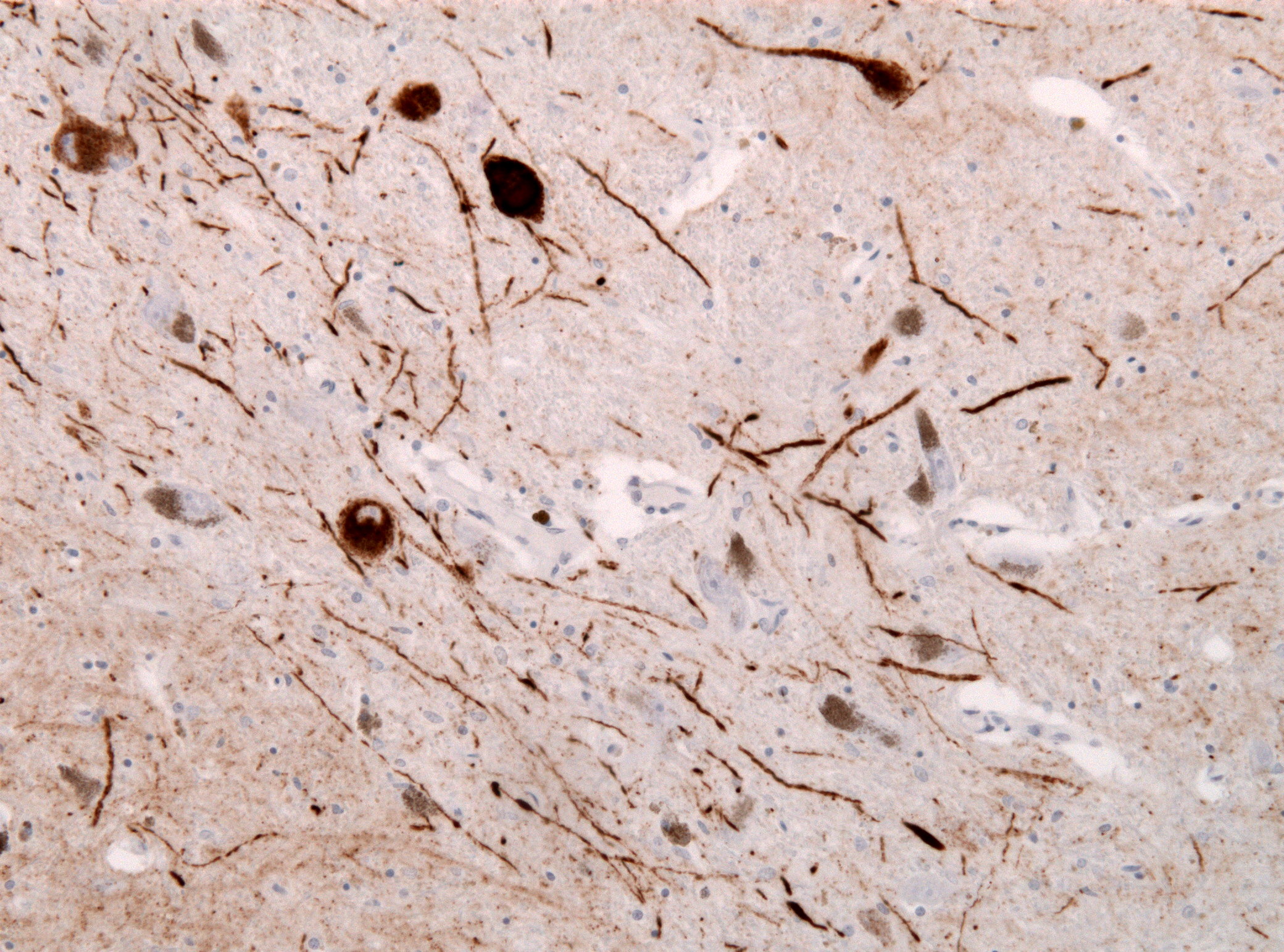

루이소체는 중추신경계 및 말초신경계의 신경 세포 세포질에 나타나는 원형의 호산성 봉입체이다. 염색 시 중심부의 핵(core)은 진하게, 주변부의 후광(halo)은 밝게 보이는 특징이 있다. 전자 현미경으로 관찰하면 중심부에는 고밀도의 물질이, 주변부에는 방사상의 미세섬유가 관찰된다.

루이소체의 주요 구성 성분은 알파-시누클레인 단백질이며, 이 외에도 유비퀴틴[9], 신경 섬유 단백질, 알파 B 결정체 등 다른 단백질들이 결합되어 있다.[10][11] 타우 단백질도 존재할 수 있으며, 때때로 신경섬유다발로 둘러싸이기도 한다.[12] 특히 편도체에서는 루이소체와 신경섬유다발이 같은 뉴런 안에 함께 존재하기도 한다.

정상 상태에서 알파-시누클레인은 DNA 복구 과정, 특히 비상동 말단 연결을 통한 DNA 이중 가닥 파손(DSB) 복구에 관여한다.[13] 그러나 루이소체가 형성된 뉴런에서는 이러한 DNA 복구 기능이 현저히 감소하며, 이는 세포 사멸을 유발할 수 있다.[14] 알파-시누클레인 유전자의 돌연변이는 이러한 복구 기능 손상의 원인이 될 수 있으며[14], 실제로 특정 돌연변이는 유전성 파킨슨병 환자에게서 발견되었다.[14] 또한 루이소체 치매(DLB) 환자의 뇌에서 추출된 루이소체에서는 돌연변이로 인해 길이가 짧아진 알파-시누클레인 단백질이 발견되기도 했다.[14]

루이소체는 세포 내 아그레좀 반응의 결과물로 여겨진다.[15] 단백질이 잘못 접히거나 응집되면 루이소체 관련 질환을 포함한 여러 질병의 발병 가능성이 높아진다.[16] 잘못 접힌 단백질이 과도하게 생성되면 유비퀴틴-프로테아좀 경로에 부담을 주게 되고, 처리되지 못한 단백질들이 특정 장소로 이동하여 응집체를 형성하는 것으로 생각된다. 루이소체는 유비퀴틴화된 단백질로 구성되어 있으며 유비퀴틴-프로테아좀 경로에서 처리되므로, 이 경로의 처리 용량이 초과될 때 루이소체가 형성될 수 있다.

14-3-3 단백질 계열은 피질 루이소체와 고전적 루이소체 모두의 형성에 관여하는 것으로 보인다.[17] 이 단백질 계열은 루이소체 관련 질환에서 중요한 역할을 하며, 포유류에서는 최소 7가지 형태가 확인되었다.[17]

루이소체는 특정 신경 세포, 특히 도파민, 노르에피네프린, 세로토닌, 아세틸콜린을 분비하는 신경 세포에서 더 잘 나타나는 경향이 있지만, 정확한 발현 기전은 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

3. 1. 피질 루이소체

루이소체는 알파-시누클레인이 유비퀴틴[26], 신경섬유 단백질, 알파-B-크리스탈린과 같은 다른 단백질들과 결합하여 구성되어 있다. 타우 단백질 또한 존재하며, 대체로 신경섬유다발(NFTs)에 의해 둘러싸여 있는 경우가 많다.[27][28] 루이소체와 신경섬유다발은 동일한 뉴런에 주로 공존하며 주로 편도체에 존재한다.[29] 루이소체는 세포 내 아그레좀 반응을 보여주기도 한다.[30] 연수 상부 횡근 부위에 있는 미주신경의 설배 운동 뉴런(DmX)에서 발견되는 루이소체는, 해당 뉴런 세포체 부위에 알파-시누클레인 단백질이 비정상적으로 축적된 결과로 보인다. 미주신경의 운동 뉴런은 파킨슨병에서 시누클레인 축적으로 인해 가장 먼저 영향을 받는 부위 중 하나이다.

4. 루이 신경돌기 (Lewy neurites)

루이 신경돌기는 질병에 걸린 뉴런에서 발견되는 비정상적인 신경돌기이다.[20] 이는 루이소체에서 발견되는 것과 유사하게 비정상적인 알파-시누클레인 필라멘트와 과립성 물질로 구성되어 있다.[20][31]

루이 신경돌기는 루이소체처럼 시누클레인병증(Synucleinopathy)의 특징적인 병리 소견 중 하나로,[21] 루이소체 치매, 파킨슨병, 다발계 위축증(MSA)과 같은 질환에서 나타난다.[21][31] 또한, 알츠하이머병 환자의 해마 CA2-3 영역에서도 발견될 수 있다.[21][31]

5. 관련 질환

루이소체는 특정 신경퇴행성 질환과 밀접한 관련이 있다. 대표적인 질환으로는 파킨슨병과 레비 소체 치매(DLB)가 있다.[26][27][28][29]

파킨슨병에서는 주로 중뇌의 흑색질 치밀부에 있는 도파민 신경세포가 손상되면서 해당 부위에 루이소체가 형성된다. 또한, 청반핵, 미주신경 배측핵, 말초 자율 신경절 등에서도 루이소체가 자주 발견된다. 특히 연수 상부 횡근 부위에 있는 미주신경의 설배 운동 뉴런(DmX)에서 발견되는 루이소체는, 신경세포체 뉴런이 발견된 부위에 알파-시누클레인 단백질이 비정상적으로 축적된 결과로 여겨진다. 미주신경의 운동 뉴런은 파킨슨병에서 시누클레인 축적의 영향을 가장 먼저 받는 부위 중 하나로 알려져 있다.

레비 소체 치매의 경우, 루이소체가 대뇌 피질이나 마이넬트 핵 등 뇌의 더 넓은 영역에 걸쳐 광범위하게 나타나는 특징을 보인다.

루이소체와 유사한 구조물로 루이 신경돌기가 있다. 이는 비정상적인 알파-시누클레인과 과립성 물질로 구성된 단백질 응집체로, 신경세포의 돌기에서 발견된다. 루이 신경돌기 역시 루이소체 치매, 파킨슨병, 다계통 위축증(MSA)과 같은 알파-시누클레인 병증의 특징적인 소견이며, 알츠하이머 환자의 편도체 CA2-3 영역에서도 관찰될 수 있다.[31]

루이소체는 주로 알파-시누클레인이 유비퀴틴[26], 신경섬유 단백질, 알파-B-크리스탈린 등 다른 단백질과 결합하여 형성된다. 타우 단백질도 함께 발견되는 경우가 많으며, 신경섬유다발(NFTs)에 둘러싸여 있기도 하다.[27][28] 루이소체와 신경섬유다발은 같은 뉴런 내에 공존하는 경향이 있으며, 특히 편도체에서 이러한 현상이 자주 관찰된다.[29] 루이소체는 세포 내에서 아그레좀(aggresome)과 유사한 반응을 보이기도 한다.[30]

6. 루이소체의 진행 (브라크 가설)

최근 병리학적 관찰을 통해 독일의 병리학자 Heiko Braak|하이코 브라크de는 알파-시누클레인의 축적이 후구, 연수에서 시작하여 점차 상행하여 중뇌에 이르고, 최종적으로 대뇌 피질에 도달한다는 가설(브라크 가설)을 제창하였다[22]. 이 가설은 현재 활발히 논의되고 있다.

이 가설과 관련하여, 루이소체는 연수 상부 횡근 부위에 있는 미주신경의 설배 운동 뉴런(DmX)에서 처음 나타날 수 있다는 관찰 결과가 있다. 이는 해당 부위의 신경세포체 뉴런에서 알파-시누클레인 단백질이 비정상적으로 축적된 결과로 보인다. 실제로 미주신경의 운동 뉴런은 파킨슨병에서 시누클레인 축적의 영향을 가장 먼저 받는 부위 중 하나로 알려져 있다.

7. 대중문화

텔레비전 시리즈 보스의 주인공인 켈시 그래머가 연기한 시카고 시장 톰 케인은 루이소체로 인한 초기 치매 증상으로 고통받는다.

참조

[1]

논문

More frequent Lewy bodies but less frequent Alzheimer-type lesions in multiple system atrophy as compared to age-matched control brains

2007-09

[2]

논문

Alpha-synuclein in Lewy bodies

1997-08

[3]

논문

Dementia with Lewy bodies: Definition, diagnosis, and pathogenic relationship to Alzheimer's disease

2007-10

[4]

웹사이트

Friedrich H. Lewy

http://www.whonamedi[...]

[5]

Historical article

Lafora and Trétiakoff: the naming of the inclusion bodies discovered by Lewy

2017-10

[6]

논문

Lewy and his inclusion bodies: Discovery and rejection

2017

[7]

논문

The Spanish school of neurology and the first American cases of Alzheimer's disease

2003-12

[8]

논문

Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease

2003-03

[9]

논문

Ubiquitination of alpha-synuclein and autophagy in Parkinson's disease

http://www.landesbio[...]

2008-04

[10]

논문

Colocalization of tau and alpha-synuclein epitopes in Lewy bodies

2003-04

[11]

논문

Cellular co-localization of phosphorylated tau- and NACP/alpha-synuclein-epitopes in lewy bodies in sporadic Parkinson's disease and in dementia with Lewy bodies

1999-10

[12]

논문

Convergence of Lewy bodies and neurofibrillary tangles in amygdala neurons of Alzheimer's disease and Lewy body disorders

[13]

논문

Alpha-synuclein is a DNA binding protein that modulates DNA repair with implications for Lewy body disorders

2019-07

[14]

논문

Aggregation of alpha-synuclein in Lewy bodies of sporadic Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies

1998-04

[15]

논문

Aggresomes formed by alpha-synuclein and synphilin-1 are cytoprotective

2004-02

[16]

논문

Aggresomes: a cellular response to misfolded proteins

1998-12

[17]

논문

14-3-3 proteins in Lewy bodies in Parkinson disease and diffuse Lewy body disease brains

2002-03

[18]

서적

New Trends in the Diagnosis and Therapy of Non-Alzheimer's Dementia

[19]

논문

Lewy bodies in the amygdala: increase of alpha-synuclein aggregates in neurodegenerative diseases with tau-based inclusions

2004-12

[20]

논문

alpha-Synuclein in filamentous inclusions of Lewy bodies from Parkinson's disease and dementia with lewy bodies

1998-05

[21]

논문

Pathological entity of dementia with Lewy bodies and its differentiation from Alzheimer's disease

2004-08

[22]

논문

Nervous system pathology in sporadic Parkinson disease

American Academy of Neurology

2008-05-13

[23]

논문

Cytoskeletal pathology in non-Alzheimer degenerative dementia: new lesions in diffuse Lewy body disease, Pick's disease, and corticobasal degeneration

1996

[24]

논문

Lewy Bodies in the Amygdala: Increase of -Synuclein Aggregates in Neurodegenerative Diseases With Tau-Based Inclusions

2004

[25]

논문

More frequent Lewy bodies but less frequent Alzheimer-type lesions in multiple system atrophy as compared to age-matched control brains

2007

[26]

논문

Ubiquitination of alpha-synuclein and autophagy in Parkinson's disease

2008-04

[27]

논문

Colocalization of tau and alpha-synuclein epitopes in Lewy bodies

2003-04

[28]

논문

Cellular co-localization of phosphorylated tau- and NACP/alpha-synuclein-epitopes in Lewy bodies in sporadic Parkinson's disease and in dementia with Lewy bodies

1999

[29]

논문

Convergence of Lewy bodies and neurofibrillary tangles in amygdala neurons of Alzheimer's disease and Lewy body disorders

1996

[30]

논문

Aggresomes formed by alpha-synuclein and synphilin-1 are cytoprotective

2004-02

[31]

논문

Pathological entity of dementia with Lewy bodies and its differentiation from Alzheimer's disease

2004

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com