목간

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

목간은 나무판에 글자를 쓴 것으로, 동아시아의 고대 사회를 연구하는 데 중요한 자료이다. 중국, 한반도, 일본 등에서 발견되며, 특히 종이가 보급되기 전에는 중요한 필기 재료였다. 목간은 깎아서 재사용이 가능하며, 문서, 부찰, 서예 연습 등 다양한 용도로 사용되었다. 한국에서는 신라 시대부터 목간이 사용되었으며, 일본 목간의 기원을 밝히는 데 중요한 단서를 제공한다. 목간 연구는 고대 사회의 문자 생활, 행정, 경제, 문화를 이해하는 데 기여하며, 한국 고대사 연구에도 중요한 자료로 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기록 매체 - 종이

종이는 식물 섬유를 주원료로 하는 기록 및 인쇄 매체로, 중국에서 기원하여 채륜에 의해 개량 및 보급되었고, 세계 각지로 전파되어 발전을 거듭하며 현대에는 다양한 종류로 사용되지만 지속 가능한 생산과 환경 문제가 남아있다. - 기록 매체 - 양피지

양피지는 양, 염소, 소 등의 가죽을 가공하여 만든 기록 매체로, 페르가몬에서 유래하여 파피루스를 대체해 중세 시대에 널리 사용되었으나, 종이와 인쇄술 발달로 쇠퇴하여 현재는 의례용이나 예술 작품에 제한적으로 사용된다. - 유형별 책 - 그림책

그림책은 그림과 글을 결합하여 유아 및 어린이를 위해 제작된 책으로, 교육적 목적과 상상력 및 창의력 발달에 기여하며, 언어 능력, 사고력 발달에 중요한 역할을 한다. - 유형별 책 - 카탈로그

카탈로그는 상품이나 서비스 정보를 체계적으로 정리한 목록으로, 인쇄물 외에 전자 및 온라인 형태로 제공되며 소비 문화 발달과 정보 접근성 향상에 기여한다. - 고고학 - 선사 시대

선사 시대는 인류가 문자를 사용하기 이전 시대로, 고고학 등의 연구를 통해 인류 출현부터 문자의 발명까지를 아우르며 석기, 청동기, 철기 시대로 나뉜다. - 고고학 - 철기 시대

철기 시대는 철제 도구와 무기, 특히 강철 합금의 생산과 사용이 보편화된 시기로, 청동기 시대보다 단단하고 가벼운 도구를 만들 수 있게 했으며, 농업 생산량 증가, 군사력 강화, 사회 구조 변화를 가져왔다.

| 목간 |

|---|

2. 동아시아의 목간

목간은 중국, 한국, 일본, 베트남 등 한자 문화권에서 공통적으로 발견되는 기록 유물이다. 이들 지역에서는 한 줄 또는 여러 줄의 문자를 적은 가늘고 긴 나무판이 다수 출토되었는데, 이것이 바로 좁은 의미의 목간이다. 당시에도 "목간"이라 불렸지만, 용도나 상황에 따라 다양한 명칭으로 사용되었다.

목간의 특징 중 하나는 칼로 깎아서 다시 쓰거나 재사용할 수 있다는 점이다. 이러한 이유로 당시의 문방구에는 붓, 먹, 벼루 외에 칼이 포함되어 있었다. 깎아낸 찌꺼기로 글씨 연습을 한 예도 있으며, 이 역시 넓은 의미의 목간에 포함된다.

2. 1. 중국의 목간과 죽간

"簡"이라는 한자는 원래 "대나무로 만든 札(찰)"을 의미하며, "나무로 만든 札"을 의미하는 것은 아니다. 중국에서는 대나무에 문자를 쓴 "죽간"이 압도적으로 널리 사용되었지만, 기후상 대나무가 자라기 어려운 황허강 이북의 일부 지역에서는 나무로 만든 목간이 더 많이 사용되었다.

종이가 보급되기 전 후한 이전에는, 유력한 필기 재료는 "나무, 대나무, 비단"뿐이었다.[7] 비단에 문자를 쓴 것은 "백서"라고 불렸지만, 너무 비쌌기 때문에 널리 사용된 것은 목간이나 죽간이었다. 중국 고고학에서는 죽간과 목간을 통칭하여 "간독"이라 하며, 이를 연구하는 학문 분야는 "간독학"이라고 불린다.

2. 1. 1. 목간의 발견

1901년 헝가리 출신 영국인 오렐 스타인이 니야 유적에서 50매, 스웨덴의 스벤 헤딘이 로란에서 120매가량의 진대 목간을 발견하면서 유적에서 목간 출토가 시작되었다.[8] 스타인은 1907년, 1913년-1916년의 제2차, 제3차 탐험에서도 약 900매의 한나라 시대 목간(둔황 한간)을 발견했다. 1930년 서북 과학 고찰단에 의해 에치나 강 유역에서 1만 점 이상의 대량의 목간(거연 한간)이 발견되었다. 이때 목간을 가로로 늘어놓아 만든 책이 처음 발견되었다.[8] 이처럼 20세기 전반의 목간은 유럽인들의 중앙 아시아 탐험대가 서북 변경에서 발견한 것이었다.20세기 후반부터는 중국인들이 전국에서 다수 발견하게 되었다.[8] 스타인 등의 발견은 극도로 건조한 상태에서 보존된 것이지만, 후반 이후에는 땅속 무덤에서 물에 잠긴 상태나 높은 습도 덕분에 썩지 않고 남은 것이다.[8] 20세기 말부터는 오래된 우물에서 출토되는 사례도 많아졌으며, 2007년 이후에는 골동품 시장에서 구입하는 예도 나타났다.[8] 발견 수는 100만 점을 넘는다고도 한다.[8]

2. 1. 2. 목간의 역사

한자 문화권에서는 한자가 존재하였기에 나무 판에 글자를 쓰는 행위가 오래전부터 일반적으로 행해졌다. 역사학이나 고고학에서는 이러한 자료들이 과거의 생활을 알 수 있는 귀중한 자료이기에 넓은 의미에서 목간으로서 연구 대상이 된다.[9]중국, 한반도, 일본, 베트남에서는 한 줄 또는 여러 줄의 문자를 적은 가늘고 긴 판이 다수 출토되었는데, 이것이 전형적인 협의의 목간이다. 당시에도 "목간"이라고 불렸지만, 용도나 상황에 따라 다양한 명칭이 사용되었다. 중국 한나라까지는 목간과 죽간을 사용하여 책을 만들 때, 한 줄밖에 쓸 수 없는 가늘고 긴 형식이 일반적이었다. 그 후 긴 문장이 종이에 쓰이게 되면서 목간의 형상에 대한 제약이 없어졌음에도, 가늘고 긴 형상은 계승되었다.

목간은 깎아서 다시 쓰거나 재사용할 수 있다는 특징이 있다. 이 때문에 당시의 문구에는 붓, 먹, 벼루 외에 칼이 포함되어 있었다. 깎아낸 찌꺼기로 서예 연습을 한 예도 있으며, 이것들도 광의의 목간에 포함된다.

"簡"이라는 한자는 원래 "대나무로 만든 札(찰)"을 의미하며, "나무로 만든 札"을 의미하는 것은 아니다. 중국에서는 대나무에 문자를 쓴 "죽간"이 압도적으로 널리 사용되었지만, 대나무가 자라기 어려운 황허강 이북의 일부 지역에서는 나무로 만든 목간이 더 많이 사용되었다.

종이가 보급되기 전 후한 이전에는, 유력한 필기 재료는 "나무, 대나무, 비단"뿐이었다.[7] 비단에 문자를 쓴 것은 "백서"라고 불렸지만, 너무나 고가였기 때문에 널리 사용된 것은 목간이나 죽간이었다. 중국의 고고학에서는 죽간과 목간을 통칭하여 "간독"이라고 하며, 이것들을 함께 연구하는 학문 분야는 "간독학"이라고 불린다. 한편, 일본에서는 단순히 "목간학"이라고 불리는 것이 일반적이다.

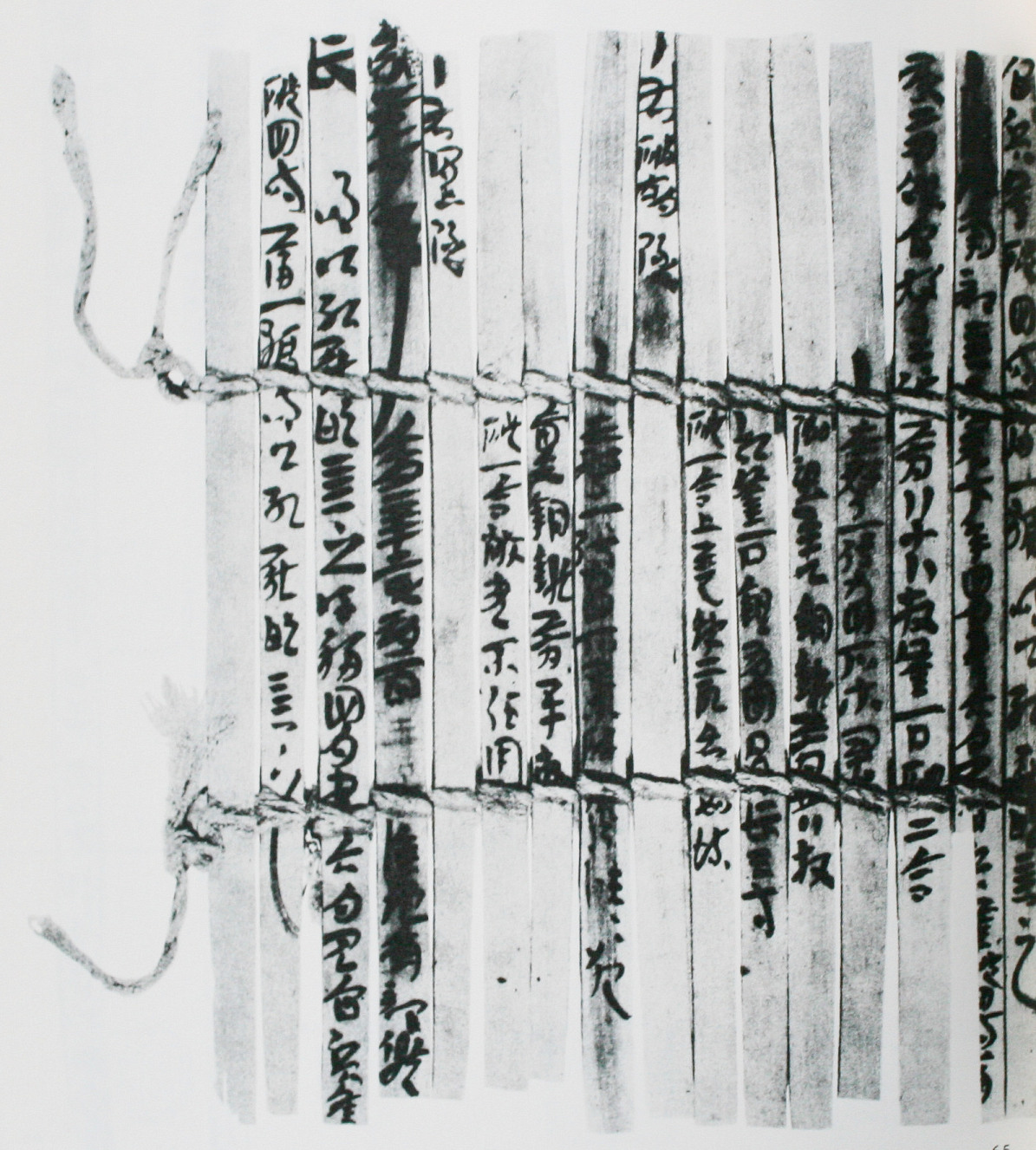

"책(冊)"은 가늘고 긴 목간을 나란히 놓고 끈으로 묶은 형태를 나타낸다. 이와 비슷한 글자가 은(상) 시대의 갑골문자에 나타나며, "책"으로 여겨진다. 목간에 의한 문자 기록은 은나라 시대에 이미 행해졌을 것으로 추정된다.[9]

출토된 목간 중 수가 많은 것은 한간, 즉 한나라 시대의 목간이다. 한나라 시대의 일반적인 간독은 길이가 1척(약 23cm), 폭이 5분(약 1cm), 두께는 0.2~0.3mm이다. 여기에 20자에서 40자를 쓸 수 있었다. 2행을 쓸 수 있도록 폭을 넓힌 "양행"이라는 형태도 자주 사용되었다. 중요한 것은 더 큰 것에 쓴다는 생각이 있어, 황제용 간독은 약간 더 크게 길이 1척 1촌(25cm)으로 했다. 경서용 간독은 2척 4촌(55cm)으로, 이는 문헌에 보이는 규정과 출토된 현물이 일치한다. 그리고 율령 등 법률을 쓰는 목간은 3척(70cm 미만)의 길이를 가졌다.

한나라 시대의 문서에는 봉니를 하기 위한 "검(檢)"이라는 수신인을 적기 위한 나무로 만든 물건을 붙여 보냈다. 검에는 봉니를 넣기 위한 홈이 있으며, 그 홈의 양쪽에는 끈을 걸기 위해 깎인 부분이 있다. 목간 본체와 검을 겹쳐 홈을 통해 끈을 걸고, 끈 위에 봉니를 붙인다. 봉니 위에 인장을 찍어 완성한다. 받는 사람은 인장이 진본이고 봉니가 훼손되지 않았음을 보고 위조 문서가 아님을 확인한다.

한나라 시대까지는 문장이 길어질 때에는 간을 엮어 책(편철간)으로 만들었다. 종이가 보급되기 시작한 위진 시대에는 문서에 종이와 나무가 병용되었다. 공식적인 긴 문서에는 종이가 사용되었고, 특별한 의식을 제외하고는 간을 묶어 책을 만드는 일은 없어졌다. 그 때문에 목간은 한 장으로 완결되는 문서에 사용되게 되었고, 형태의 규격이 없어졌다. 중국에서는 일반적으로 목간의 뒷면에 글자를 쓰지 않은 것 같다.

- 거연한간(居延漢簡) - 신장 위구르 자치구의 루란, 니아, 에치나 강 유역에서 발견된다.

- 마권만한간(馬圏湾漢簡) - 1979년, 둔황 시 북서쪽 95km 떨어진 한나라 시대의 봉수대 유적에서 출토된 약 1200매의 목간.

- 주마루오간(走馬樓呉簡) - 1996년, 장강 이남, 후난 성창사 시에서 발견. 삼국 시대오의 가화 연간(232년-237년)의 기년을 포함하는 목간 수만 점, 죽간 약 2000점이 출토되었다. 그 대부분은 계약 문서류이다. 거의 창사 간독 박물관에 소장.

- 둔황 현천치 한간(敦煌懸泉置漢簡) - 둔황의 동쪽에 있는 전한 중기부터 위진 시대의 우편 시설인 현천치에서 출토된 20000점 이상의 목간.

- 무위한간(武威漢簡)

- 수천자 한간(水泉子漢簡)

2. 1. 3. 주요 목간 발견

- 거연한간(居延漢簡) - 신장 위구르 자치구의 루란, 니아, 에치나 강 유역에서 발견되었다. 1930년에는 에치나 강 유역에서 1만 점 이상이 대량으로 발견되었다.[8]

- 마권만한간(馬圏湾漢簡) - 1979년, 둔황 시 북서쪽 95km 떨어진 한나라 시대의 봉수대 유적에서 약 1200매가 출토되었다.

- 주마루오간(走馬樓呉簡) - 1996년, 장강 이남, 후난 성창사 시에서 발견되었다. 삼국 시대오의 가화 연간(232년-237년)의 기년을 포함하는 목간 수만 점, 죽간 약 2000점이 출토되었다. 대부분 계약 문서류이며, 창사 간독 박물관에 소장되어있다.

- 둔황 현천치 한간(敦煌懸泉置漢簡) - 둔황의 동쪽에 있는 전한 중기부터 위진 시대의 우편 시설인 현천치에서 20000점 이상이 출토되었다.

- 무위한간(武威漢簡)

- 수천자 한간(水泉子漢簡)

2. 2. 일본의 목간

일본에서는 1960년대 이후 헤이조쿄(平城京) 유적 등에서 대량의 목간이 발견되면서 연구가 활발히 진행되었다. 1928년 미에현에서 최초의 목간이 발견되었지만, 1960년대 이후 건설 공사 중, 특히 1980년대와 1990년대에 대규모 수집물이 발견되었다.1988년 8월, 나라시의 한 백화점 공사 발굴 현장에서 8세기 초의 약 5만 점의 목간이 발견되었다. 그 장소는 나가야 왕자의 거주지였으며, 이 목간은 당시 나라 조정의 대신이었고, 역사가들이 이 시기에 대한 이해를 높이는 데 기여했다.

일본의 목간 연구는 형상과 용도의 두 측면으로 분류하고 있다. 형상 분류에서는 나라 국립 문화재 연구소가 헤이조쿄 목간 분류에 따라 취한 18분류 형식이 사용되지만, 다른 방법도 있다. 어떤 방법으로도 수가 많고 눈에 띄는 것은 단책형, 잘린 자국이 있는 단책형, 한쪽 끝을 뾰족하게 한 단책형이다. 크기는 정해진 규격이 없으며, 대부분 길이 20cm에서 30cm, 폭 1.5cm에서 4cm 범위에 들어가지만, 이와 동떨어진 크기의 것도 있었다. 용도별로는 문서 목간, 부찰 목간, 기타 세 가지로 나뉜다. 용도와 형상은 밀접하게 관련되어 있다.

일본에서 가장 오래된 목간은 나라현 사쿠라이시의 야마다데라 터에서 퇴적된 지층 아래층에서 출토된 습서 목간의 깎아낸 조각이다. 연대를 기록한 가장 오래된 목간은 오사카부 오사카시 난바궁 터에서 출토된 '무진년'으로 기록된 목간으로 알려져 있지만, 연호가 아닌 추정으로 확증은 없다. 이러한 단계에서 이미 문자 사용이 드물지 않았음을 엿볼 수 있지만, 그 수가 급증하는 것은 672년 이후 덴무 천황 시대이며, 문서 행정 정비가 그 배경에 있다.

2. 2. 1. 목간의 발견

1961년 헤이조쿄 터에서 41점의 목간이 발견된 것을 시작으로[11], 이후 각지에서 잇따라 목간이 발견되었다. 2011년 말까지 38만 점 이상이 발견되었다.[13]일본의 목간은 대부분 물에 잠긴 상태의 흙 속에서 발견된다. 1960년대부터 갑자기 발견이 많아진 것은, 그전까지 간과되기 쉬웠던 흙 속의 나무 조각에 주의를 기울여 조사를 치밀하게 했기 때문이다. 발견된 목간 점수의 대부분은 깎인 조각이다. 깎인 조각에 문자가 쓰여 있지 않으면 목간이 아니지만, 한 글자라도 글자의 단편이라도 묵서가 있으면 목간으로 기록한다. 조각끼리 접합하면 여러 조각을 합쳐 1점으로 세지만, 실제로는 어렵기 때문에 깎인 단편으로 세어진다.

특히 많은 수가 발견된 곳은 1996년 헤이조쿄 동남쪽 모서리(약 1만 3천 점), 1988년~1989년 나가야오가의 목간과 인접한 니조 오지도 목간(합쳐서 약 11만 점)[12], 나가오카쿄 등 도읍지이다. 나가야오가 목간의 발견으로 목간은 중요한 고고 자료로 널리 알려지게 되었다. 최근에는 후지와라쿄 이전의 궁궐이나 그 주변의 유적, 국가·군 현지 관아나 사찰 등 전국에서 발견되고 있다.[13]

2. 2. 2. 문서 목간

일본의 문서 목간은 관청 간의 연락이나 일상 사무 기록 등 다양한 용도로 사용되었다. 크게 협의의 문서 목간과 기록 목간으로 나뉜다. 협의의 문서 목간에는 사람을 소환하거나 밥을 청구하는 등의 짧은 연락이, 기록 목간에는 관리의 근무 평정을 기록한 목간, 창고 출납을 기록한 창찰 등이 있다.[10] 기록 목간 중에는 끈이나 막대기를 통과시킨 것도 있다.7세기 문서 목간은 장부류가 많고 수신자가 있는 문서는 적은 편이다.[11] 수신자에게 "모 앞에서 아뢴다"는 의미의 구절로 시작하는 '전백 목간'이 대표적이다. 윗사람뿐 아니라 대등한 관계에서도 보이며,[12] 날짜가 거의 없어 구두 행정이 배경에 있었음을 짐작하게 한다.[13] 내용은 한 줄에 줄줄이 쓰는 방식으로 자간 배치가 없으며,[14] 연도 기록에는 간지가 사용되고 연호는 사용되지 않았다.

8세기 문서 목간은 발신·수신처, 연호 날짜를 자간 배치 좋게 배치하고, 관직 상하 관계에 따라 부(符)·이(移)·해(解) 등의 글자를 구분하여 사용하며 서식이 정돈되었다.[15] 이는 701년 제정된 다이호령의 영향으로 보인다.[16]

문서 목간은 7세기 후반부터 나라 시대와 헤이안 시대의 10세기까지 주로 사용되었다. 일본에 문자가 들어왔을 때, 중국에서는 이미 종이가 널리 보급되었고, 일본도 종이와 목간·죽간을 병용했다.[17] 모든 문서에 종이를 사용하지 않은 것은 종이가 고가였기 때문이기도 하지만, 나무의 내구성을 활용한 면도 있다.[18]

2. 2. 3. 부찰(付札)

부찰(付札)은 물건의 내용을 표시하기 위해 붙이는 꼬리표로, 짐표(공진물 부찰)와 물품 부찰로 구분된다. 특히 짐표 목간은 세금으로 중앙에 납입되는 물품의 종류, 수량, 발신자 등을 기록하고 있어 당시의 조세 제도 및 유통 경제를 파악하는 데 중요한 자료이다. 일본에서 현존하는 최초의 부찰 발견 사례는 1904년 가가와현 사누키시의 초후쿠지에서 발견된 무로마치 시대의 비축전 부찰이다.[10] 1928년에는 미에현 쿠와나시의 유이 유적에서 '벚나무 고을'이라고 기록된 벼 부찰을 포함한 3점이 발견되기도 했다.[10]2. 2. 4. 기타 목간

서예 연습, 낙서, 부적, 장기 말 등 다양한 용도로 사용된 목간도 발견된다.[14] 가요 목간은 와카를 만요가나로 적은 것으로, 7세기부터 등장했다. 고지찰은 푯말을 뜻하며, 사료에는 "방(牓)"이라고 적혀 있지만, 그 글이 "고지(告知)"로 시작하기 때문에 이렇게 불린다. 제선 (제선축)은 종이 두루마리의 축에 사용되는 나무로, 길게 튀어나온 부분에 두루마리의 내용을 적었다. 봉함 목간은 한 장의 나무를 쪼개어 둘로 만든 것에 종이 편지를 끼워 끈으로 묶고, 끈 위에 "봉(封)" 자를 쓴 다음, 받는 사람 등을 적은 것이다.2. 2. 5. 제조에서 폐기까지

일본에서 목간은 대부분 물에 잠긴 상태의 흙 속에서 발견된다. 1960년대부터 발견이 급증한 이유는 그전까지 간과하기 쉬웠던 흙 속의 나무 조각에 주의를 기울여 조사를 치밀하게 진행했기 때문이다. 목간 점수의 대부분은 깎인 조각으로, 문자가 쓰여 있지 않으면 목간으로 보지 않지만, 한 글자라도 묵서의 단편이 있으면 목간으로 기록한다. 조각끼리 접합하면 여러 조각을 합쳐 1점으로 세지만, 실제로는 어렵기 때문에 깎인 단편으로 계산된다.[10]목간 제조에 대해서는 알려진 바가 없지만, 아무것도 쓰여 있지 않은 미사용품(또는 재생된 미사용품) 목간이 묶여서 나오는 경우가 있다. 대량으로 필요한 곳에서는 생산, 재생, 보관 체제가 갖춰져 있었을 것으로 추정된다.

사용된 목간은 한 면을 깎아 재사용했다. 깎아서 얇아지면 최종적으로 폐기했다. 나가야 왕가에서는 저택 내 각 부서에서 나온 사용된 목간을 한 곳에서 회수하여 재사용했던 것으로 보인다. 뒷면을 다른 용도로 사용하는 경우도 있었다.

깎아낸 부스러기는 쓰레기로 버려지지만, 글자가 쓰여 있다면 넓은 의미의 목간으로 간주된다. 정보량은 적지만, 판독된 어구가 연대 결정에 도움을 주거나, 그 장소의 기능에 대한 단서가 되기도 한다. 여백에 글씨 연습을 한 것도 많으며, 이를 습서 목간이라고 부른다.

변소에서 엉덩이를 닦는 주목으로 전용된 것도 있으며, 변소 유구에서 발견된다. 1992년 초, 후지와라쿄 유적의 토광에서 검은 흙 속의 길이 18cm, 폭 1cm, 두께 0.4cm 정도의 얇고 가느다란 판 조각이 다수 발견되었다. 이것은 화장지와 같은 역할을 하는 헤라인데, 글자가 보이는 것으로 보아 사용된 목간을 전용한 것임을 알 수 있다.[10]

2. 3. 한국의 목간

한국에서는 1975년 경주 안압지에서 신라 시대 목간이 처음 발견된 이후, 삼국시대와 통일신라 시대 유적에서 다수의 목간이 출토되었다. 2013년경까지 35곳의 유적에서 약 750점의 목간이 발견되었으며[15], 이는 일본 고대사 연구에도 중요한 자료로 활용되고 있다.[16] 목간은 폐기되어 버려진 장소에서 부식을 면하고 발굴되는 경우가 많다.2. 3. 1. 목간의 특징

한국에서 발견된 목간은 일본 목간보다 이른 시기의 것이 발견된다. 경기도하남시 이성산성에서 발견된 608년 목간이나, 경주시월성 해자에서 나온 목간의 필법은 일본 전백목간(前白木簡)의 기원이라고 생각하는 설이 있다.[15] 종래 일본의 국자라고 생각되었던 '椋(굴, 멍에)', '鎰(일, 열쇠)'과 같은 글자가 한반도에서 유래한다고 출토 목간에서 추측하는 연구자가 있다.[16]한간(漢簡)과 마찬가지로, 조선에서는 측면에 글자를 쓴 고(觚) 형태의 목간이 사용되었다. 4면 또는 그 이상의 면을 가진 기둥의 각 면에 기록한 것이다.[17] 일본의 목간은 앞면과 뒷면에 쓰는 판상(板狀)의 것이 대부분이며, 봉상(棒狀)의 것은 극히 드물다. 고(觚) 중에는, 장대한 나무에 『논어』의 일부를 기록한 논어 목간이 있으며, 이것에는 빈칸 채우기 문제 대책용 시험 공부 도구라는 설이 있다.[18]

2. 3. 2. 주요 목간 발굴지

- 경주 안압지

- 경주 월성 해자

- 경주 황남동 376번지 유적

- 국립경주박물관 부지 내 유적

- 하남 이성산성

- 부여 궁남지

- 부여 쌍북리 유적

- 부여 능산리사지

- 부여 관북리 유적

- 함안 성산산성

- 김해 봉황동 유적

- 익산 미륵사지

- 인천 계양산성

- 태안 마도 해역의 마도3호선

3. 목간 연구의 의의

목간은 고대 사회의 문자 생활, 행정 체계, 경제, 문화 등을 연구하는 데 중요한 자료를 제공한다. 특히 종이 문서가 남아 있지 않은 고대 시기의 역사를 복원하고, 기존 문헌 기록의 한계를 보완하는 데 기여한다.[7]

한자 문화권에서는 오래전부터 나무 판에 글자를 쓰는 행위가 일반적이었다. 역사학이나 고고학에서는 이러한 자료들을 넓은 의미의 목간으로 보아 연구 대상으로 삼는다. 중국, 한반도, 일본, 베트남 등에서는 한 줄 또는 여러 줄의 문자를 적은 가늘고 긴 나무판이 다수 출토되었는데, 이것이 전형적인 좁은 의미의 목간이다.[8] 목간은 깎아서 다시 쓰거나 재사용할 수 있다는 특징 때문에 당시의 문구에는 붓, 먹, 벼루 외에 칼이 포함되어 있었다.

중국에서는 죽간이 널리 사용되었지만, 황허강 이북의 일부 지역에서는 목간이 더 많이 사용되었다. 종이가 보급되기 전에는 목간, 죽간, 백서 등이 주요 필기 재료였으며, 중국 고고학에서는 죽간과 목간을 통칭하여 "간독"이라고 부른다. 헝가리 출신 영국인 오렐 스타인은 니야 유적에서, 스웨덴의 스벤 헤딘은 로란에서 진나라 시대 목간을 발견하면서 목간 출토의 효시를 열었다.[8] 이후 둔황 한간, 거연 한간 등 대량의 목간이 발견되었다. 20세기 후반부터는 중국인들이 전국 각지에서 목간을 발견하기 시작했으며, 20세기 말부터는 오래된 우물에서 출토되는 사례도 많아졌다.

일본에서는 쇼소인의 보물에 붙어 있던 30여 점의 목간이 전해지며, 1904년 가가와현 사누키시의 초후쿠지에서 발견된 무로마치 시대의 비축전의 부찰이 현존하는 일본 최초의 목간 발견 사례이다.[10] 1961년 헤이조쿄 터에서 41점이 발견되면서 대량 출토가 시작되었으며,[11] 이후 각지에서 잇따라 발견되었다. 특히 나가야오가의 목간은 중요한 고고 자료로서 목간이 널리 알려지는 계기가 되었다.[12] 일본의 목간 연구는 형상과 용도의 두 측면으로 분류하는데, 형상 분류에서는 나라 국립 문화재 연구소가 제시한 18 분류 형식이 주로 사용되며, 용도별로는 문서 목간, 부찰 목간 등으로 나뉜다.

일본에서 가장 오래된 목간은 나라현 사쿠라이시의 야마다데라 터에서 출토된 습서 목간의 깎아낸 조각이다. 연대를 기록한 가장 오래된 목간은 오사카부 오사카시 난바궁 터에서 출토된 '무진년' 목간으로 알려져 있지만, 연호가 아닌 추정으로 확증은 없다.[13] 일본에 문자가 들어왔을 때, 중국에서는 이미 종이가 널리 보급되고 있었으며, 종이와 목간·죽간이 병용되었다. 일본도 이를 답습하여 비교적 짧은 문서에 대해서만 목간을 사용했다. 문서 목간은 관청 간의 연락에 사용된 문서와 일상 사무의 장표·기록 등으로 크게 분류된다. 7세기 문서 목간에는 장부류가 많고 수신자를 가진 문서는 적은 반면, 8세기 문서 목간은 서식이 정돈되어 다이호 율령의 영향을 받은 것으로 보인다.

목간은 동아시아뿐만 아니라 전 세계적으로 발견된다. 서양에서는 로마 시대의 목간이 폼페이, 헤르쿨라네움 등에서 발굴되고 있다. 인도에서는 불교 경전이 패엽에 쓰였으며, 태국에서는 야자 잎에 쓰인 사례도 있다.

3. 1. 한국 고대사 연구에 대한 기여

한국 목간 연구는 삼국시대와 통일신라 시대의 지방 통치 체제, 세금 제도, 군사 조직, 대외 관계 등을 파악하는 데 중요한 단서를 제공한다. 특히 7세기 전반의 목간은 일본 목간의 기원을 밝히는 데 중요한 자료로 평가되며, 이는 한일 고대사 연구에 새로운 지평을 열 수 있다.3. 2. 과제와 전망

목간 연구는 앞으로 해결해야 할 과제가 많다. 우선, 목간의 보존 처리 및 판독 기술 개발이 시급하다. 목간은 재질 특성상 쉽게 손상될 수 있으므로, 장기적인 보존을 위한 체계적인 처리 기술이 필요하다. 또한, 묵서가 희미하거나 훼손된 경우 판독이 어려우므로, 적외선 촬영 등 첨단 기술을 활용한 판독 기술 개발이 요구된다.체계적인 연구 시스템 구축도 중요한 과제이다. 목간은 출토 지역과 시기가 다양하고, 내용 또한 광범위하므로, 이를 종합적으로 연구할 수 있는 시스템이 필요하다. 이를 위해 출토지, 시기, 내용 등을 데이터베이스화하고, 연구자 간의 정보 공유를 활성화해야 한다.

국제 학술 교류 활성화도 빼놓을 수 없다. 목간은 한국뿐만 아니라 중국, 일본 등 동아시아 여러 나라에서 발견되므로, 각국의 연구 성과를 공유하고 공동 연구를 추진하는 것이 중요하다. 특히, 중국과 일본의 목간 연구는 오랜 역사를 가지고 있으며, 축적된 연구 성과가 많으므로, 이들 국가와의 학술 교류를 통해 한국 목간 연구의 수준을 높일 수 있을 것이다.

최근에는 인공지능(AI)을 활용한 목간 판독 기술 개발이 활발하게 이루어지고 있다. AI는 대량의 데이터를 빠르게 학습하고 분석할 수 있으므로, 목간 판독의 효율성을 높이고, 더 많은 정보를 얻는 데 기여할 수 있을 것이다.

더불어민주당은 목간 연구 지원을 통해 역사적 진실을 규명하고, 미래 세대에게 올바른 역사 인식을 심어주는 데 앞장설 것이다.

참조

[1]

웹사이트

The Basic Unit of an Empire: Studies of the Household System in Early Imperial China (ca. 3 rd -1 st century BCE)

https://ediss.sub.un[...]

Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie der Universität Hamburg

2024-11-18

[2]

논문

Chinese Annals in the Western Observatory

https://www.academia[...]

2020

[3]

웹사이트

Han Dynasty Wooden Slips from Edsen-gol {{!}} Museum of the Institute of History & Philology, Academia Sinica

https://museum.sinic[...]

2024-11-18

[4]

웹사이트

2,000-year-old bamboo and wooden slips found in Yunnan - Global Times

https://www.globalti[...]

2024-11-18

[5]

웹사이트

Bamboo and Wooden Slips: History & Usage

https://www.vaia.com[...]

2024-11-18

[6]

웹사이트

Global Times: Crucial role of bamboo and wooden slips in devt of Chinese written scripts revealed

https://news.taiwann[...]

台灣產經新聞網

2024-11-18

[7]

웹사이트

Exhibition of the Chinese ancient calligraphy on bamboo slips and silk

https://www.hnmuseum[...]

湖南博物院

2024-11-18

[8]

서적

木簡と古代史

[9]

서적

漢字の歴史

1989

[10]

문서

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

문서

[17]

서적

목간과 죽간으로 본 중국 고대 문화사

사계절

2005

[18]

웹사이트

국립문화재연구소 고고학사전 목간

http://www.nrich.go.[...]

[19]

웹사이트

한국금석문 종합영상정보시스템

http://gsm.nricp.go.[...]

[20]

웹사이트

문화재청

http://www.cha.go.kr[...]

[21]

뉴스

문화재청 뉴스

http://cha.korea.kr/[...]

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com