미하엘 메스틀린

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미하엘 메스틀린은 1550년 독일에서 태어난 천문학자이자 수학자이다. 튀빙겐 대학교에서 수학 교수로 재직하며 천문학 개론을 저술하고, 코페르니쿠스의 지동설을 지지하며 학생들에게 가르쳤다. 그는 1577년 혜성 관측을 통해 혜성이 고정된 천구를 통과한다고 결론 내렸으며, 요하네스 케플러의 스승이자 멘토로서 케플러가 지동설을 받아들이는 데 영향을 미쳤다. 또한 황금비를 소수로 처음 계산하고, 16세기 코페르니쿠스 지동설을 받아들인 몇 안 되는 천문학자 중 한 명으로 평가받는다.

미하엘 메스틀린은 1550년 9월 30일 독일 남부 괴핑엔의 개신교 집안에서 태어났다.[2] 아버지 야코프 메스트린과 어머니 도로테아 시몬 사이에서 태어났으며, 누나 엘리자베트와 남동생 마테우스가 있었다. 그의 가족은 원래 레크허(Leckher) 또는 레게커(Legecker)라는 성을 사용했으며, 괴핑엔 남쪽의 볼(Boll) 마을에 살았다.[3] 메스틀린이라는 성은 그의 조상 중 한 명이 뚱뚱하다는 이유로 얻은 별명에서 유래했다.[3]

미하엘 메스틀린은 천문학과 수학 분야에 많은 업적을 남겼다. 특히 요하네스 케플러의 스승으로서, 케플러가 지동설을 받아들이고 발전시키는 데 큰 영향을 주었다.

2. 생애

1565년 인근 쾨니히스브론의 클로스터슐레(Klosterschule)에 입학했고, 1567년 바트 헤레날프의 학교로 전학했다.[2][4] 1568년 12월 3일 튀빙겐 대학교에 등록했고,[5][2] 1569년 뷔르템베르크 공작의 장학금을 받고 튀빙겐 슈티프트에서 신학을 공부했다.[6][7] 1569년 학사, 1571년 석사 학위를 취득했으며, 졸업생 20명 중 3등으로 최우등(summa cum laude) 졸업했다.[2]

필립 아피안에게 수업을 들었으며, 아피안은 유클리드의 기하학 원론, 프로클루스의 「구면천문학」(Sphera), 페우르바흐의 「새로운 행성이론」(Theoricae Novae Planetarus) 등을 가르쳤을 것으로 추측된다.[2] 석사 학위 후 뷔르템베르크의 신학교 교회에서 신학생이자 강사로 활동했다.[6]

1576년 바크낭의 루터교 교회 부목사로 임명되어 1577년 혜성을 관측, 티코 브라헤와 독립적으로 혜성이 달 너머에 있다는 결론을 내렸다.[9] 1577년부터 1580년까지 뷔르템베르크 공작의 수석 과학 고문으로도 활동했다.[2] 1580년 하이델베르크 대학교를 거쳐 튀빙겐 대학교 수학 교수가 되어 1583년부터 47년간 강의했다.[10] 1584년 튀빙겐 대학교 수학 교수로 임명된 후 여러 차례 학장직을 역임했다.[2]

1582년 천문학 입문서를 저술했고, 주로 천동설을 가르쳤지만, 고급 학생들에게는 지동설을 소개했다.[10] 1587년 태양의 일일 운동에 관한 표 ''Tabula Motus Horarii''를 출판했다.[2] 1596년 저서 ''Disputatio de Eclipsibus''는 일식 연구에 중요한 자료로 활용된다.[2]

요하네스 케플러의 스승이자 멘토였으며,[11] 케플러와 자주 서신을 교환하며 지동설 수용에 큰 영향을 주었다. 갈릴레오 갈릴레이의 지동설 수용에도 기여한 것으로 여겨진다.[12] 1597년 케플러 삼각형에 관한 편지에서 황금비를 소수로 계산(약 0.6180340)하여 처음으로 제시했다.[13][14]

코페르니쿠스 가설을 완전히 받아들인 16세기 몇 안 되는 천문학자 중 한 명이었다.[15] 1570년 코페르니쿠스의 ''천구의 회전에 관하여''를 입수하여 연구하고 주석을 달았다.[15] 1589년 천문학 기본 원리에 관한 논문과 ''Epitome Astronomiae''(천문학 개론) 초판을 출판했고, 이 책은 6판까지 출판되었다. 1613년 망원경을 구입하여 목성의 위성을 관찰했다.[2]

메스틀린은 두 번 결혼했다. 1577년 4월 9일 마가레테 그뤼니거와 결혼하여 여러 자녀를 두었으나, 1588년 아내가 사망했다.[2] 1589년 마가레테 부르크하르트와 재혼하여 여덟 명의 자녀를 더 두었다.[2]

2. 1. 초기 생애와 가족

메스틀린은 1550년 9월 30일 독일 남부의 작은 도시인 괴핑엔에서 태어났다. 이 도시는 튀빙겐에서 동쪽으로 약 50km 떨어져 있다. 그는 야코프 메스트린과 도로테아 시몬의 아들이었으며, 프로테스탄트 가정에서 태어났다.[2] 메스틀린에게는 엘리자베트라는 누나와 마테우스라는 남동생이 있었다.

그의 가족의 원래 성은 레크허(Leckher) 또는 레게커(Legecker)였으며, 괴핑엔에서 남쪽으로 몇 킬로미터 떨어진 볼(Boll) 마을에 살았다.[3] 메스틀린은 자서전에서 레게커라는 성이 메스트린(Mästlin)으로 바뀐 과정을 이야기한다.[3] 그는 자신의 조상 중 한 명이 늙고 눈먼 여자가 그를 만지며 "Wie bist du doch so mast und feist! Du bist ein rechter Mästlin!"이라고 외친 후 그 별명을 얻었다고 설명한다. 이는 대략 "어찌 이리 크고 통통하니! 당신은 정말 뚱뚱보군요!"로 번역된다.[3]

메스트린은 1577년 4월 9일 마가레테 그뤼니거와 결혼했다.[2] 이 결혼에서 낳은 자녀에 대한 정보는 거의 없지만, 루트비히, 미하엘, 요한 게오르크라는 적어도 세 명의 아들과 마가레테, 도로테아 우르술라, 안나 마리아라는 적어도 세 명의 딸을 두었다는 사실은 알려져 있다. 1588년 마가레테는 37세의 나이로 사망했는데, 아마도 출산 합병증 때문일 것이다.[2] 메스트린은 아내의 이른 죽음으로 여러 자녀를 돌봐야 했고, 이는 그가 다음 해 재혼을 결심한 데 영향을 미쳤을 수 있다.

1589년 메스트린은 마가레테 부르크하르트와 재혼했다. 두 사람은 여덟 명의 자녀를 두었다. 같은 해 요하네스 케플러에게 보낸 편지에서 메스트린은 한 달 된 아들 아우구스트의 죽음으로 얼마나 깊은 고통을 겪었는지 이야기했다.[2]

2. 2. 교육 및 학문 활동

1565년, 약 15세의 나이에 메스틀린은 인근 쾨니히스브론의 클로스터슐레(Klosterschule)에 입학했다.[2] 1567년에는 바트 헤레날프의 비슷한 학교로 전학했다.[4] 그곳에서 교육을 마친 후, 튀빙겐 대학교에 입학하여 1568년 12월 3일에 등록했다.[5][2] 1569년에는 뷔르템베르크 공국 공작의 장학금을 받고 대학교에 입학했다.[6]

메스틀린은 1536년 뷔르템베르크 공 울리히에 의해 설립된 엘리트 교육 기관인 튀빙겐 슈티프트에서 신학을 공부했다.[7] 그는 1569년에 학사 학위를, 1571년에 석사 학위를 받았다.[2] 석사 학위를 받은 후, 메스틀린은 뷔르템베르크의 신학교 교회에서 신학생이자 강사로 대학교에 남았다.[6]

메스틀린의 학력에 관한 서한들은 그가 20명의 졸업생 중 3등으로 최우등(summa cum laude)으로 졸업했음을 보여준다.[2] 학업 중에 메스트린은 필립 아피안에게 수업을 들었지만, 그가 어떤 과목을 수강했는지는 확실하지 않다.[8] 아피안은 프리시우스의 「산술」, 유클리드의 「기하학 원론」, 프로클루스의 「구면천문학」(Sphera), 페우르바흐의 「새로운 행성이론」(Theoricae Novae Planetarus) 그리고 측지 기구의 사용 등을 가르쳤을 것으로 추측된다.[2] 아피안의 가르침은 메스트린의 연구, 특히 천구와 지도의 구조적 요소를 포함하는 해시계에 관한 논문에 영향을 미친 것으로 보인다.[2]

1584년, 메스틀린은 튀빙겐 대학교의 수학 교수로 임명되었다. 그는 다음 학기에 예술 학부 학장을 역임했으며, 1588년-1589년, 1594년-1595년, 1600년-1601년, 1607년-1609년, 1610년-1611년, 1615년, 1623년, 1629년에도 학장직을 수행했다.[2] 메스트린은 주로 삼각법과 천문학을 가르쳤으며, 그의 강의에서 그의 책 「천문학 개론」(Epitome Astronomiae)을 참고 자료로 사용했을 가능성이 매우 높다.

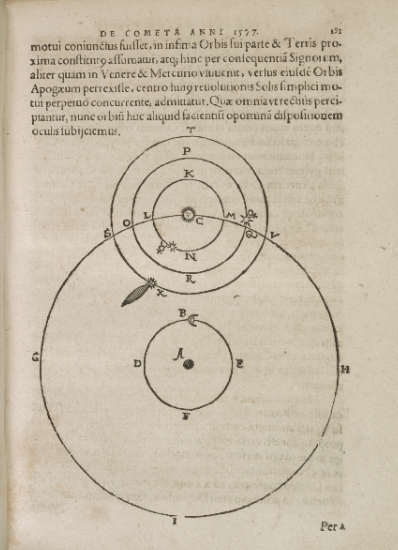

1576년, 메스틀린은 괴핑겐에서 북서쪽으로 약 30킬로미터 떨어진 도시인 바크낭의 루터교 교회의 부목사로 임명되었다. 그곳에서 그는 1577년의 혜성을 관측했다. 덴마크에서 같은 혜성을 관측한 티코 브라헤는 시차 측정을 사용하여 혜성이 달 너머에 위치한다는 것을 밝혀내 아리스토텔레스와 프톨레마이오스의 천문학 이론을 반박했다. 메스트린은 독립적으로 유사한 결론에 도달했고, 코페르니쿠스 체계의 틀 안에서 혜성이 금성과 지구-달 시스템의 구 사이에 있는 영역에 위치한다고 제안했다.[9] 1577년부터 1580년까지 메스트린은 뷔르템베르크 공작의 수석 과학 고문으로도 활동했다.[2]

1580년 메스틀린은 먼저 하이델베르크 대학교에서, 그리고 나중에는 튀빙겐 대학교에서 수학 교수가 되었으며, 1583년부터 47년 동안 그곳에서 강의하였다. 1582년에는 천문학 입문서를 저술하였다. 대학교에서 강의하는 동안 메스틀린은 주로 수업에서 전통적인 프톨레마이오스 천문학을 가르쳤다. 그러나 그는 고급 학생들에게 코페르니쿠스의 지동설을 소개하여 혁신적인 모델에 대한 더 깊은 이해를 촉진하였다.[10]

메스틀린은 달력 개혁과 수학을 포함한 다양한 관심사를 가지고 있었지만 무엇보다도 천문학자였다. 그는 자신의 연구의 많은 부분을 태양, 달, 그리고 일식 연구에 바쳤다. 그의 1596년 저서 ''Disputatio de Eclipsibus''는 거의 전적으로 태양과 달에 초점을 맞추고 있으며 요하네스 케플러의 1604년 저서 ''Astronomiae Pars Optica''에서 자주 인용된다.[2]

1587년 메스틀린은 태양의 일일 운동을 시간과 분 단위로, 그리고 2분 간격으로 위치를 제공하는 ''Tabula Motus Horarii''라는 제목의 원고를 출판하였다. 그는 또한 도, 분, 초 단위로 동등한 정보를 제공하는 다른 표들을 출판하였다.[2]

메스틀린의 제자 중에는 요하네스 케플러 (1571년~1630년)가 있었는데, 그는 메스틀린을 스승이자 평생 멘토로 여겼다.[11] 메스틀린은 주로 전통적인 천동설인 프톨레마이오스 우주 체계 모델을 가르쳤지만, 그는 지동설인 코페르니쿠스적 견해를 가장 먼저 지지한 사람들 중 한 명이었고, 그것을 그의 고급 학생들에게 소개하였다.[11] 메스틀린은 케플러와 자주 서신을 교환하였고, 케플러가 코페르니쿠스 체계를 받아들이는 데 중요한 역할을 하였다. 또한 메스틀린의 연구는 갈릴레오 갈릴레이의 지동설 수용에 기여한 것으로 여겨진다.[12]

(역) 황금비를 소수로 처음 계산한 것[13]으로 알려진 약 0.6180340은 1597년 메스틀린이 계산한 것이다. 그는 이 계산을 케플러 삼각형에 관한 케플러에게 보낸 편지에 포함시켰다.[14]

메스틀린은 16세기의 몇 안 되는 천문학자 중 한 명으로, 지구가 태양 주위를 도는 행성이라는 주장을 담은 코페르니쿠스 가설을 완전히 받아들였다. 1570년 그는 코페르니쿠스의 중요한 저서인 ''천구의 회전에 관하여''를 입수하였다 (메스틀린의 친필 주석이 있는 그의 개인 소장본은 샤프하우젠 시립 도서관에 보관되어 있다).[15] 메스틀린은 그의 주석에서 고정된 지구 주위를 매 24시간마다 회전하는 먼 별들의 개념에 대해 반응하였다. 그는 또한 코페르니쿠스의 연구에 대해 알고 있는 모든 것을 케플러와 공유하였다.[16]

코페르니쿠스의 태양계 견해를 받아들이면서, 메스틀린은 상위 행성(태양보다 지구에서 더 먼 행성)의 "교환 운동"(또는 "시차 운동")과 초신성의 시차 운동 부재는 초신성이 행성권 밖, 즉 고정된 별들의 영역에서 발생했음을 의미한다고 믿었다. 이것은 이전의 프톨레마이오스 및 아리스토텔레스 모델에 대한 이해와 모순되었다. 메스틀린은 또한 신성이 지동설 태양계에 대한 증거를 제공한다고 결론지었다. 그는 사람들이 엄청난 고도와 알 수 없는 범위를 가진 항성권에 혜성이 존재할 수 있다는 것을 인정하지 않는 한, 코페르니쿠스가 설명한 태양과 지구 사이의 거리는 비교할 수 없이 남아 있다고 주장하였다.[17]

1589년 메스틀린은 천문학의 기본 원리에 관한 논문과 그의 책 ''Epitome Astronomiae''(천문학 개론)의 첫 번째 판을 출판하였다.[2] ''Epitome Astronomiae''는 6판까지 출판되었고, 프톨레마이오스의 유명한 천동설 모델과 같은 작품을 사용하여 천문학에 대한 자세한 설명을 만들었다. 게오르크 요아힘 레티쿠스의 ''Narratio Prima''의 1596년 재출판 서문은 메스틀린이 썼다. 이 서문은 코페르니쿠스의 연구에 대한 소개 역할을 하였다.

1613년 메스틀린은 최초의 망원경 세트를 구입하였다. 케플러에게 보낸 편지에서 메스틀린은 토성의 위성이나 금성의 위상을 관찰할 수 없었지만 목성의 위성은 볼 수 있었다고 언급하였다.[2]

2. 3. 결혼과 가족

메스틀린은 1577년 4월 9일 마가레테 그뤼니거와 결혼했다.[2] 이 결혼에서 루트비히, 미하엘, 요한 게오르크라는 아들들과 마가레테, 도로테아 우르술라, 안나 마리아라는 딸들을 두었다.[2] 1588년 마가레테 그뤼니거는 37세의 나이로 사망했는데, 아마도 출산 합병증 때문으로 보인다.[2]

1589년 메스틀린은 마가레테 부르크하르트와 재혼하여 여덟 명의 자녀를 더 두었다. 같은 해 요하네스 케플러에게 보낸 편지에서 메스틀린은 한 달 된 아들 아우구스트의 죽음으로 인한 깊은 슬픔을 표현했다.[2]

3. 주요 업적

1577년 대혜성을 관측하고 티코 브라헤와 함께 혜성의 궤적을 정밀하게 계산하여, 혜성이 천동설의 천구를 통과한다는 사실을 밝혀냈다.[9][10] 이는 기존의 행성권이 고체라는 믿음을 뒤집는 중요한 발견이었다. 또한 1572년 초신성과 1604년 초신성을 관측하고 연구하여 천문학 발전에 기여했다.[17][24]

코페르니쿠스의 지동설을 지지하고 제자 케플러에게 이를 전파했으며,[9] 케플러의 저서 ''우주 신비''에 에라스무스 라인홀트의 ''프루테니쿠스 표'' 값을 사용하여 행성 간 거리를 결정하는 방법에 대한 부록을 추가하는 등 케플러의 연구에 많은 도움을 주었다.[20]

메스틀린은 케플러에게 황금비를 소수로 계산한 값을 알려주기도 했다.[13][14]

3. 1. 천문학 연구

미하엘 메스틀린은 달력 개혁과 수학 등 다양한 분야에 관심을 가졌지만, 천문학 연구에 큰 업적을 남겼다. 특히 태양, 달, 일식 연구에 몰두했으며, 1596년 저서 ''Disputatio de Eclipsibus''는 요하네스 케플러의 1604년 저서 ''Astronomiae Pars Optica''에 큰 영향을 주었다.[2]

1587년에는 태양의 일일 운동을 상세히 기록한 ''Tabula Motus Horarii''를 출판했다.[2]

1577년 대혜성 관측 후 지동설을 받아들인 메스틀린은 티코 브라헤와 함께 혜성의 궤적을 정밀하게 계산하여, 혜성이 천동설의 천구를 통과한다는 사실을 밝혀냈다.[9][10] 이는 기존의 행성권이 고체라는 믿음을 뒤집는 중요한 발견이었다.

1589년, 메스틀린은 친구인 점성가 헬리사이우스 로슬린에게 혜성이 달보다 멀리 있다는 결론을 공유했다.[19] 케플러의 행성 궤도 사이 공간에 대한 계산을 바탕으로, 메스틀린은 이 공간이 혜성이 자주 나타나는 곳일 수 있다고 제안했다.[9]

1572년 11월, 메스틀린은 카시오페이아자리에서 발생한 Ia형 초신성(SN 1572)을 관측했다.[17] 그는 이 현상을 설명하는 논문 "Demonstratio astronomica loci stellae novae..."를 1573년에 출판했다.[17] 이 논문은 티코 브라헤의 주목을 받아 그의 저서에 재수록되기도 했다.[17]

1604년, 메스틀린은 케플러의 초신성을 관측한 최초의 천문학자 중 한 명이었다.[24] 그는 육안 관측 결과를 바탕으로 논문을 집필하기 시작했으나, 1606년부터 본격적으로 작업했음에도 불구하고 완성하지 못했다.[24] 미완성 논문 "''Consideratio Astronomica inusitatae Novae et prodigiosae Stellae...''"는 1605년 4월에 작성된 것으로 추정되며, 초신성의 밝기 변화를 1572년 초신성과 비교 분석했다.[24]

메스틀린은 1579년 12월 24일 플레이아데스성단을 관측하여 11개의 별을 기록했으며, 최대 14개까지 관측했을 가능성이 있다.[29] 1590년 10월 13일에는 하이델베르크에서 금성에 의한 화성 엄폐 현상을 관측했다.[30]

3. 2. 코페르니쿠스 지동설 수용과 전파

마이스틀린은 주로 프톨레마이오스 천문학을 가르쳤지만, 코페르니쿠스의 견해를 지지하고 이를 고급 학생들에게 소개한 초기 인물 중 한 명이었다.[11] 그의 제자였던 요하네스 케플러는 마이스틀린을 스승이자 평생 멘토로 여겼다.[11] 마이스틀린은 케플러와 자주 서신을 교환하며 케플러가 코페르니쿠스 체계를 수용하는 데 중요한 역할을 했다. 또한 마이스틀린의 연구는 갈릴레오 갈릴레이의 지동설 수용에도 영향을 준 것으로 여겨진다.[12]

1570년, 마이스틀린은 코페르니쿠스의 중요한 저서인 ''천구의 회전에 관하여''를 입수했다. 샤프하우젠 시립 도서관에 보관된 그의 개인 소장본에는 마이스틀린의 친필 주석이 달려 있다.[15] 그는 주석을 통해 고정된 지구 주위를 매 24시간마다 회전하는 먼 별들의 개념에 대한 자신의 생각을 나타냈으며, 코페르니쿠스 연구에 대해 알고 있는 모든 것을 케플러와 공유했다.[16]

마이스틀린은 16세기에 코페르니쿠스 가설을 완전히 받아들인 몇 안 되는 천문학자 중 한 명이었다. 그는 코페르니쿠스의 태양계 견해를 수용하면서, 상위 행성(태양보다 지구에서 더 먼 행성)의 "교환 운동"(또는 "시차 운동")과 초신성의 시차 운동 부재는 초신성이 행성권 밖, 즉 고정된 별들의 영역에서 발생했음을 의미한다고 믿었다. 이는 이전의 프톨레마이오스 및 아리스토텔레스 모델에 대한 이해와 모순되는 것이었다. 그는 또한 신성이 지동설 태양계에 대한 증거를 제공한다고 결론지으며, 코페르니쿠스가 설명한 태양과 지구 사이의 거리는 비교할 수 없이 남아 있다고 주장하였다.[17]

마이스틀린은 1577년 대혜성의 궤적을 관측한 후 지동설을 받아들인 것으로 여겨진다.[9] 그는 티코 브라헤와 함께 혜성의 궤적을 계산한 최초의 인물 중 한 명이었다.[9] 이들은 혜성이 단순히 하늘을 가로지르는 것이 아니라 아리스토텔레스와 프톨레마이오스의 고정된 천동설적 천구를 통과하고 있다는 결론을 내렸는데, 이는 이전 천문학자들이 믿었던 것처럼 행성권이 고체가 아니라는 것을 시사했다.[10] 1589년, 마이스틀린은 1577년 대혜성이 달보다 멀리 있다고 믿었던 그의 친구 점성가 헬리사이우스 로슬린과 혜성의 출현에 대한 자신의 결론을 공유했다.[19]

요하네스 케플러는 행성 궤도 사이에 빈 공간이 있다고 계산했고, 마이스틀린은 이 공간들이 혜성이 자주 나타나는 곳일 수 있다고 제안했다.[9] 이러한 깨달음은 지동설적 우주 질서를 가정할 때에만 가능했다.

마이스틀린은 케플러의 1596년 저서 ''우주 신비''의 표와 도표에 대한 감수를 맡아 많은 기여를 했다. 마이스틀린과 케플러는 서신을 통해 책에 대해 소통했으며, 이 서신들 중 일부는 마이스틀린이 출판물에 덧붙인 부록의 기초가 되었다. 이 부록은 에라스무스 라인홀트의 ''프루테니쿠스 표'' 값을 사용하여 행성 간 거리 집합을 결정하는 코페르니쿠스의 행성 이론에 초점을 맞추었다.[20] 부록 제목은 "니콜라우스 코페르니쿠스의 이론에 따른 프루테니쿠스 표에 따른 천체 원과 구의 크기에 관하여"였다.[20] 마이스틀린은 또한 케플러의 연구 결과의 질과 그의 천문학 지식에 대해 논평하면서 케플러의 업적을 논의했다.[21]

마이스틀린은 부록 외에도 니콜라우스 코페르니쿠스의 기하학에 대한 자신의 이해를 케플러의 책에 기여했다. 그들은 서신에서 코페르니쿠스가 우주의 구를 계산할 때 사용한 값의 부정확성과 같은 주제를 논의했다.[20]

마이스틀린은 또한 행성의 순서와 간격에 대한 자신의 견해를 보여주는 다이어그램을 추가했다. 이러한 다이어그램이 만들어진 것은 이번이 처음이었다.[22] 그러나 이 다이어그램은 그가 행성이 자신의 행성계를 나타내는 원의 선을 따라 움직이는 것인지, 아니면 그가 그린 공간 내에서 움직이는 것인지 명확히 하지 않았기 때문에 수세기 동안 오해를 불러일으켰다.[22] 이로 인해 많은 사람들이 코페르니쿠스가 제안한 행성계가 프톨레마이오스의 체계보다 이심원이 적다고 믿게 되었지만, 실제로는 그 반대였다.[20] 이러한 혼란에도 불구하고, 마이스틀린은 케플러의 ''우주 신비''에 상당한 기여를 한 것으로 인정받고 있다. 케플러는 심지어 그에게 보낸 편지에서 마이스틀린이 이 책의 공동 저자임을 인정하기도 했다.[23]

3. 3. 케플러의 스승

요하네스 케플러는 마이스틀린을 스승이자 평생 멘토로 여겼다.[11] 마이스틀린은 주로 천동설을 가르쳤지만, 지동설을 가장 먼저 지지한 사람들 중 한 명이었고, 고급 학생들에게 지동설을 소개하였다.[11]

마이스틀린은 케플러와 자주 편지를 주고받았으며, 케플러가 코페르니쿠스 체계를 받아들이는 데 중요한 역할을 했다. 또한 마이스틀린의 연구는 갈릴레오 갈릴레이의 지동설 수용에 기여한 것으로 여겨진다.[12]

1597년 마이스틀린은 황금비를 소수로 처음 계산하여(약 0.6180340) 케플러 삼각형에 관한 편지에 포함시켰다.[13][14]

마이스틀린은 케플러의 1596년 저서 『우주 신비(Mysterium Cosmographicum)』의 표와 도표를 감수하고, 서신을 통해 책 내용에 대해 논의하며 출판물에 부록을 추가하는 등 상당한 기여를 했다. 이 부록은 에라스무스 라인홀트의 『프루테니쿠스 표(Prutenic Tables)』 값을 사용하여 행성 간 거리를 결정하는 코페르니쿠스 행성 이론에 초점을 맞추었고, "니콜라우스 코페르니쿠스의 이론에 따른 프루테니쿠스 표에 따른 천체 원과 구의 크기에 관하여"라는 제목으로 케플러가 제기한 질문에 답하고 "가상의 교양 있는 독자의 요구"를 충족시키기 위한 것이었다.[20] 마이스틀린은 케플러의 연구 결과와 천문학 지식에 대해서도 논평했다.[21]

마이스틀린은 부록 외에도 코페르니쿠스의 기하학에 대한 이해를 케플러의 책에 기여했으며, 그들은 서신에서 코페르니쿠스가 우주의 구를 계산할 때 사용한 값의 부정확성과 같은 주제를 논의했다.[20]

케플러는 1595년에 태양과 행성 사이의 거리를 발견했다고 믿고, 각 행성의 속도가 같다고 가정하면 행성이 반지름 길이에 따라 회전하지 않는다는 것을 관찰했다. 케플러는 태양이 힘을 발휘하여 행성이 멀어질수록 힘이 약해진다는 것을 알아챘고, 마이스틀린은 케플러의 이론을 시각화하는 기하학을 제공하여 『우주 신비』에 포함되었다.[20]

마이스틀린은 행성 순서와 간격에 대한 자신의 견해를 보여주는 다이어그램을 추가했는데, 이는 최초였다.[22] 그러나 이 다이어그램은 행성이 원의 선을 따라 움직이는지, 공간 내에서 움직이는지 명확히 하지 않아 오해를 불러일으켰고, 코페르니쿠스 행성계가 프톨레마이오스 체계보다 수정(예: 이심원)이 적다는 오해를 낳았지만 실제로는 그 반대였다.[20] 이러한 혼란에도 불구하고 마이스틀린은 케플러의 『우주 신비』에 상당한 기여를 한 것으로 인정받으며, 케플러는 편지에서 마이스틀린을 공동 저자로 인정하기도 했다.[23]

마이스틀린은 1594년부터 1600년까지 케플러와 자주 소통했지만, 1600년부터 1605년까지는 답장하지 않았다. 케플러는 대화를 원하며 많은 편지를 썼지만 답을 받지 못했다. 마이스틀린이 침묵한 이유는 케플러가 서신을 발표할까 봐 두려워했거나, 자살 소문으로 인한 개인적 위기 때문이라는 이론이 있다.[24]

케플러는 1604년 12월 14일 편지에서 마이스틀린에게 1604년 초신성에 대한 생각을 밝혀달라고 촉구하며, 언급하지 않는 것은 "천문학을 버리는 죄"라고 주장했다.[24] 마이스틀린은 1605년 1월 말 답장에서 이전 설명에 더 덧붙일 말이 없고, 신성은 이전에 눈에 띄지 않은 별이라고 결론지었다.[24]

4. 종교적, 정치적 견해

마이스트린과 케플러 시대에는 신이 세상과 그 안의 모든 피조물을 창조했다는 사실에 의문을 제기하는 것이 신성 모독으로 고발될 수 있을 만큼 위험한 일로 여겨졌다. 그러나 마이스트린은 달랐다. 그는 루터파 신앙을 따르는 사람으로서 자연 세계를 연구하고 그 세계를 지배하는 법칙을 밝히는 것이 인류를 신에게 더 가깝게 할 것이라고 믿었다. 마이스트린의 견해로는 신의 창조물을 이해하는 것이 그의 자녀들이 신과 신의 섭리에 더 가까이 다가가도록 도울 것이었다. 그는 또한 자연 세계에 대해 더 많이 배우는 것이 인류의 신에 대한 지식을 풍부하게 할 것이라고 믿었다.[25] 마이스트린은 한때 루터파 목사이기도 했다.[26]

마이스트린은 자신의 명성을 이용하여 종교적, 정치적 견해를 드러냈다. 1582년, 마이스트린은 새로운 그레고리력과 그 생성에 관한 논문에서 자신의 견해를 표명했다.[27] 그의 주장은 수학적 관점과 정치적 관점 모두에 초점을 맞추었다. 그는 율리우스력이 부정확하다는 데 동의했는데, 율리우스력은 1년을 365일 6시간으로 계산했지만, 마이스트린이 지적했듯이 실제로는 "365일 5시간 49분 46초"였다.[27] 그는 또한 율리우스력에 사용된 황금수가 잘못 계산되었다고 주장했다.[27]

그의 수학적 주장은 대체로 율리우스력을 대체하는 것을 지지했지만, 그의 정치적 주장은 더 비판적이었다. 마이스트린은 더 정확한 달력의 필요성을 인정했음에도 불구하고 그레고리력 채택에 반대했다.[27] 그는 새로운 달력의 필요성이 200년 이상 인식되어 왔지만 아무것도 이루어지지 않았다고 주장했다.[27] 그는 현재 달력이 채택되고 있는 이유는 가톨릭 교회가 권력을 잃었고 교황이 "자신의 지배력을 강화하려고" 하기 때문이라고 제안했다.[28] 이것은 교황이 "태양과 달의 움직임을 지시하지 않는다"는 그의 진술에서 보여지듯이, 마이스트린이 교황의 입장을 싫어했음을 반영한다.[27] 마이스트린은 교황이 최근 그의 권력을 감소시킨 국가들에 영향력을 행사하려고 시도하고 있다고 믿었다.[27]

게다가 마이스트린은 교육받은 사람들만이 달력의 문제점을 알아챌 것이라고 제안했다.[27] 그는 또한 율리우스력에 따르면 2000년의 최후의 심판이 3일 정도 부정확할 것이라고 믿었다.[27] 따라서 그는 그 수정이 변경할 가치가 있다고 생각하지 않았다.[27]

5. 유산

소행성 11771 마에스트린(1973년 발견), 달 크레이터인 마에스트린, 달 릴레인 리마에 마에스트린은 그의 이름을 따서 명명되었다.[32]

쥘 베른의 소설 《기구를 타고 5주간(Five Weeks in a Balloon)》에서 하인 조는 "케플러의 교수였던 마에스트린처럼 맨눈으로 목성의 위성을 구별하고 플레이아데스 성단에서 14개의 별을 셀 수 있는 드문 능력을 가지고 있다. 가장 멀리 있는 별조차도 9등급이다."라고 묘사되었다.[32]

메스틀린은 여러 미술 작품에서 기념되고 있다. 그를 위해 특별히 제작된 목판화 초상화가 있다. 요하네스 케플러의 고향인 바일 데어 슈타트에 있는 케플러 기념비에는 케플러의 천문학 연구에 큰 영향을 준 인물 네 명의 동상이 있는데, 그중 하나가 마이클 메스틀린이다. 같은 기념비에 있는 명판에는 메스틀린이 케플러와 다른 학생들을 가르치는 모습이 묘사되어 있다.[32]

2000년, 메스틀린이 교수로 재직했던 튀빙겐에서 그의 생애와 업적을 논의하는 학술회의가 열렸다. 게르하르트 베치는 이 회의에서 나온 연구 결과를 요약한 공동 저서를 출판했는데, 여기에는 메스틀린의 작품 분석과 그의 ''사후 유산'' 개요가 포함되어 있다. 메스틀린의 ''사후 유산''은 독일과 오스트리아의 여러 도서관 기록 보관소에 보존되어 있었다. 베치는 그의 논문에서 1618~1619년의 혜성에 관해 메스틀린이 독일어로 쓴 논문을 포함하여 여러 측면을 논의했다.[32]

참조

[1]

NDB

Mästlin, Michael

[2]

논문

The life and scientific work of the Tübingen astronomer Michael Mästlin 1550–1631

1972

[3]

서적

Blatter für Württembergische Familienkunde

1939

[4]

서적

Der Tuebingen Professor der Mathematik und Astronomie Michael Maestlin

1892

[5]

서적

Die Matrikeln der Universitat Tübingen 1477-1817

1906

[6]

학술지

Maestlin's Teaching of Copernicus: The Evidence of His University Textbook and Disputations

1996

[7]

웹사이트

Michael Mästlin

https://www.uni-onli[...]

[8]

서적

Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte

1953

[9]

학술지

Constructing Copernicus

2002-06

[10]

학술지

Theological Foundations of Kepler's Astronomy

2001

[11]

서적

The Copernican Revolution

https://archive.org/[...]

Harvard University Press

1985

[12]

학술지

Michael Mästlin und Galileo Galilei

2002

[13]

웹사이트

The Golden ratio

http://www-history.m[...]

2001

[14]

서적

Johannes Kepler Gesammelte Werke

https://kepler.badw.[...]

Kepler digital

[15]

서적

De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI

apud Ioh. Petreium

1543

[16]

학술지

Review of Kepler's Tübingen: Stimulus to a Theological Mathematics

2000

[17]

학술지

Michael Maestlin and the New Star of 1572

2007

[18]

학술지

Theological Foundations of Kepler's Astronomy

2001

[19]

서적

The Comet of 1577

https://books.google[...]

AMS Press

1971

[20]

학술지

Michael Maestlin's Account of Copernican Planetary Theory

1973

[21]

학술지

Michael Maestlin's Account of Copernican Planetary Theory

1973-12-31

[22]

서적

Michael Maestlins mystery: Theory building with diagrams

2012

[23]

학술지

Michael Maestlin's Mystery: Theory Building with Diagrams

2012

[24]

학술지

Michael Maestlin and his Unpublished Treatise on the Nova of 1604

2014-02

[25]

서적

Theological foundations of Keplers astronomy

2001

[26]

웹사이트

Johannes Kepler - Kepler's social world

https://www.britanni[...]

2019-12-02

[27]

학술지

Time Human or Time Divine? Theological Aspects in the Opposition to Gregorian Calendar Reform

2001-03

[28]

학술지

Hesitant Steps: Acceptance of the Gregorian Calendar in Eighteenth-Century Geneva

2006-09

[29]

학술지

On the Visibility of Stars in the Pleiades with the Naked Eye

https://zenodo.org/r[...]

1878-12

[30]

학술지

Mutual Occultations of Planets: 1557 to 2230

1979-03

[31]

학술지

Kepler and the Star of Bethlehem

1937

[32]

웹사이트

Michael Maestlin - Scientist of the Day

https://www.lindahal[...]

2021-12-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com