반음

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

반음은 서양 음악에서 가장 작은 음정 단위로, 인접한 두 음 사이의 간격을 의미한다. 평균율, 순정율, 피타고라스 음률 등 음률 체계에 따라 반음의 크기가 다르며, 12 평균율에서는 온음의 절반에 해당한다. 단2도와 증1도는 반음의 종류이며, 현대 음악에서는 미분음과 같은 더 작은 음정을 사용하기도 한다. 반음은 종지, 불협화음 등 다양한 음악적 활용을 가지며, 한국 전통 음악에서도 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

| 반음 | |

|---|---|

| 음높이 | |

| 명칭 | 반음 |

| 다른 이름 | 짧은 2도 온음계 반음 증1도 겹감1도 변화 반음 |

| 약어 | m2; A1 |

| 반음 수 | 1 |

| 음정 종류 | 1 |

| 온음계적 간격 | 16:15, 17:16, 27:25, 135:128, 25:24, 256:243 |

| 평균율 (센트) | 100 |

| 24 평균율 (센트) | 해당 없음 |

| 순정율 (센트) | 112, 105, 133, 92, 71, 90 |

2. 정의 및 종류

반음은 온음의 절반에 해당하는 음정으로, 반음 두 개가 모이면 온음이 된다.[17]

단2도는 장음계에서 3도와 4도 사이(C장조에서 *미*(E)와 *파*(F) 사이), 7도와 8도 사이(C장조에서 *시*(B)와 *도*(C) 사이)에 나타난다. 이는 온음계의 음정 사이에서 나타나기 때문에 *온음계적 반음*이라고도 한다. 단2도는 '''m2'''(또는 '''−2''')로 줄여 쓰며, 그 역은 장7도(''M7'' 또는 ''Ma7'')이다.[17]

선율적으로 이 음정은 매우 자주 사용되며, 특히 종지에서 중요하다. 완전 종지 및 거짓 종지에서는 이끔음이 으뜸음으로, 변격 종지에서는 딸림음이 가운데음으로 하강하는 형태로 나타난다. 또한 으뜸음이 이끔음으로 떨어지는 곳에서는 많은 형태의 불완전 종지에서도 나타난다.[17]

화성적으로, 이 음정은 일반적으로 일종의 불협화음 또는 화음 외음으로 나타나며, 이는 기능 화성의 일부가 아니다. 장7 화음의 도치와 많은 부가음 화음에서도 나타날 수 있다.[17]

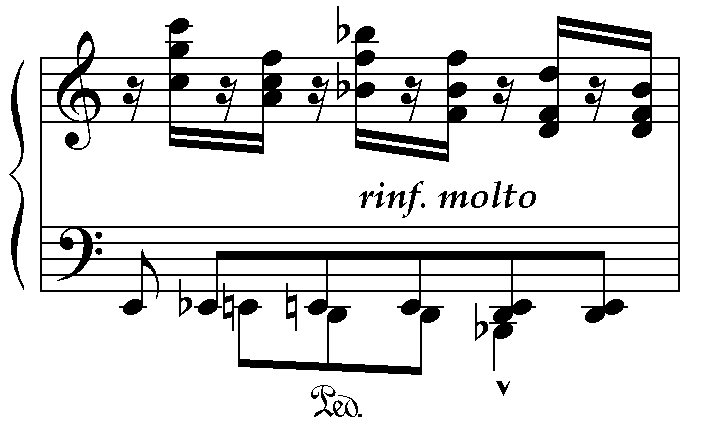

드문 경우지만, 단2도는 음악에 큰 개성을 더할 수 있다. 예를 들어 프레데리크 쇼팽의 연습곡 25번 5번은 짧게 나타나는 단2도를 연주하는 선율로 시작하는데, 이는 유머러스하고 기발한 효과를 주며, 더 서정적인 중간 부분과 대조를 이룬다. 이러한 종류의 단2도 사용은 모데스트 무소르크스키의 ''병아리들의 발레''와 같은 낭만주의 음악 시대의 다른 작품이나, 영화 ''죠스''의 음악에서도 찾아볼 수 있다.[17]

미분음은 반음보다 더 작은 음높이 차이를 가지는 음을 말하며, 현대 음악이나 민족 음악에서 종종 사용된다. 젠하모닉 음악에서는 "MOS 스케일"이라는 기법을 통해 반음과 온음의 비율이나 계열 자체를 재작성하여 새로운 조율을 구축하기도 한다.[17]

2. 1. 평균율에서의 반음

12음 평균율에서 반음은 옥타브를 12개의 동일한 간격으로 나눈 것이다. 각 반음은 주파수 비율이 (약 1:1.059463)이며, 100센트에 해당한다. 센트는 미세한 음정 차이를 나타내는 단위로, 1옥타브는 1200센트이다.평균율 반음에 대한 여러 근사치가 존재한다.

- : 빈첸초 갈릴레이가 제안했으며, 르네상스 음악의 류트 제작자들이 사용했다.

- : 마랭 메르센이 작도 가능수이며 더 정확한 대안으로 제안했다.

- : 훌리안 카리요가 16음 시스템의 일부로 사용했다.

12 평균율에서 온음은 반음 두 개에 해당하며, 온음의 주파수비는 반음 주파수비의 제곱이 된다.

: ≒ 1 : 1.122462

2. 2. 순정율에서의 반음

순정율에서는 여러 종류의 반음이 존재한다.순정율에서 단2도는 일반적으로 16:15의 음정 비율(약 111.7 센트)에 해당하며, 이를 '''순정 단선율 반음'''이라고 한다.[17] 16:15의 순정 단2도는 다장조 음계에서 B와 C 사이, E와 F 사이에서 나타나며, "장음계에서 발견되는 가장 날카로운 불협화음"이다.[8]

순정율에서 "증1도"(올림)는 25:24 (약 70.7 센트)의 주파수 비율을 가진 더 작은 반음이다. 작곡가 벤 존스턴은 올림 기호를 사용하여 음이 70.7 센트 상승했음을 나타냈고, 내림 기호를 사용하여 음이 70.7 센트 하강했음을 나타냈다.[18]

5 제한 조율로 생성되는 또 다른 두 종류의 반음이 있다. 반음계는 완전 옥타브를 아우르는 13개의 인접한 음 사이의 12개 간격으로 12개의 반음을 정의한다. 5 제한 조율로 생성된 12개의 반음은 4가지 다른 크기를 가지며, 다음과 같이 분류할 수 있다.

- 순정 반음: ''반음'', ''더 작은 반음'', ''단 반음'' 등으로 불리며, 화성적으로 관련된 내림표와 올림표 사이(예: E와 E 사이, 6:5와 5:4)에 해당한다.

- 더 큰 반음: ''장 반음'', ''더 큰 림마'', ''장 크로마''[18] 등으로 불리며, 예를 들어 C와 C 사이(C는 신토닉 콤마만큼 상승함)(1:1과 135:128)에 해당한다.

- 순정 단선율 반음: ''더 작은 반음'', ''단 단선율 반음'' 등으로 불리며, 예를 들어 E와 F 사이(5:4에서 4:3)에 해당한다.

- 더 큰 단선율 반음: ''더 큰 반음'', ''장 단선율 반음'' 등으로 불리며, 예를 들어 A와 B 사이(5:3에서 9:5), C와 반음계 D (27:25), F와 G (25:18과 3:2)에 해당한다.

7-리미트 튜닝에는 5-리미트 장7도 (15:8)와 7-리미트 단7도/하모닉 7도 (7:4) 사이에서 사용 가능한 15:14의 셉티멀(septimal) 다이어토닉 반음이 있다. 또한 셉티멀 단7도와 5도 (21:8) 및 옥타브와 장3도 (5:2) 사이에 21:20의 작은 셉티멀 크로매틱 반음이 있다.

11-리미트 튜닝에서는 비교적 흔한 ''언데시멀 중립 2도'' (12:11)가 있지만, 이는 단2도와 장2도 사이의 경계에 있다(150.6 센트). 순정율에서는 반음 범위 내에 속하는 무한히 많은 간격이 있지만, 대부분 실용적이지 않다.

13-리미트 튜닝에는 트리데시멀 2/3음 (13:12 또는 138.57 센트)과 트리데시멀 1/3음 (27:26 또는 65.34 센트)이 있다.

17-리미트 순정율에서 장 다이어토닉 반음은 15:14 또는 119.4 센트, 단 다이어토닉 반음은 17:16 또는 105.0 센트[19], 셉텐데시멀 림마는 18:17 또는 98.95 센트이다.

2. 3. 피타고라스 음률에서의 반음

피타고라스 음률에서는 온음계적 반음과 반음계적 반음 두 종류가 있다.[14][15][16]피타고라스 조율은 5도권이 깨진 메안톤 조율과 마찬가지로 두 개의 뚜렷한 반음을 생성한다. 피타고라스 조율은 또한 3-제한 순정률의 한 형태이므로 이러한 반음은 유리수이다. 또한, 대부분의 메안톤 조율과 달리, 반음계 반음이 장음계 반음보다 크다.

'''피타고라스 장음계 반음'''은 256/243 비를 가지며, 종종 '''피타고라스 리마'''라고 불린다. 때로는 ''피타고라스 단음계 반음''이라고도 한다. 약 90.2센트이다.

:

옥타브 3개와 순정 5도 5개의 차이로 생각할 수 있으며, 피타고라스 조율에서 장음계 반음으로 기능한다.

'''피타고라스 반음계 반음'''은 2187/2048 비를 가진다. 약 113.7 센트이다. '''피타고라스 아포토메'''[14][15][16] 또는 ''피타고라스 장음계 반음''이라고도 할 수 있다.(''피타고라스 음정 참조''.)

:

옥타브 4개와 순정 5도 7개의 차이로 생각할 수 있으며, 피타고라스 조율에서 반음계 반음으로 기능한다.

피타고라스 리마와 피타고라스 아포토메는 이명동음과 유사하며(반음계 반음) 단지 피타고라스 콤마만큼 차이가 난다. 이는 메안톤 조율과 5-제한 순정률의 장음계와 반음계 반음과는 대조적이다.

2. 4. 중전음률(Meantone temperament)에서의 반음

평균율 조율에서는 서로 다른 두 개의 반음이 존재하는데, 이는 조율 체계에서 발생하는 5도권의 붕괴 때문이다. 온음계 반음은 붕괴를 통과하지 않는 5개의 5도 간격의 연속에서 파생되며, 반음계 반음은 붕괴를 통과하는 것에서 파생된다.반음계 반음은 일반적으로 온음계 반음보다 작다. 일반적인 4분의 1 콤마 평균율에서 E에서 G까지 조율된 완전 5도의 주기로 조율된 경우, 반음계 반음과 온음계 반음은 각각 76.0 센트와 117.1 센트이다.

| 반음계 반음 | 76.0 | colspan="2" | | colspan="2" | | 76.0 | colspan="2" | | 76.0 | colspan="2" | | 76.0 | colspan="2" | | colspan="2" | | 76.0 | colspan="2" | | ||||||||||||||

| 음높이 | C | C | D | E | E | F | F | G | G | A | B | B | C | |||||||||||||

| 센트 | 0.0 | 76.0 | 193.2 | 310.3 | 386.3 | 503.4 | 579.5 | 696.6 | 772.6 | 889.7 | 1006.8 | 1082.9 | 1200.0 | |||||||||||||

| 온음계 반음 | colspan="3" | | 117.1 | 117.1 | colspan="2" | | 117.1 | colspan="2" | | 117.1 | colspan="2" | | 117.1 | 117.1 | colspan="2" | | 117.1 | ||||||||||||||

반음은 고대 그리스 음악의 테트라코드에서부터 나타났으며, 서양 음악의 온음계 음계에서 중요한 역할을 해왔다.[8] 중세 시대에는 선법적 음계가 온음과 반음의 음렬 패턴을 기반으로 했다.

단2도는 장음계에서 3도와 4도 사이(C장조에서 '미'(E)와 '파'(F) 사이), 7도와 8도 사이(C장조에서 '시'(B)와 '도'(C) 사이)에 나타난다. 이는 온음계의 음정 사이에서 나타나기 때문에 '온음계적 반음'이라고도 한다.[9] 단2도는 '''m2'''(또는 '''-2''')로 줄여 쓴다. 그 역은 장7도(M7 또는 Ma7)이다.

중간 음률의 온음계적 반음은 117센트이며, 평균율보다 넓다. 순정율과 미인톤에서는 온음계적 반음 2개가 온음보다 넓다.[8]

3. 역사적 배경

11세기 귀도 다레초는 장2도에서 온음으로 진행하여 유니즌으로 가거나, 장3도의 두 음이 반진행으로 움직여 유니즌으로 가는 ''occursus''를 제시했다. 13세기까지 반음은 디톤과 완전4도 사이의 비합리적인 잔여물로 인식되었고, 멜로디 반음에서는 아래 음이 위로, 위 음이 아래로 향하는 경향이 감지되지 않아 클라우줄라에서 회피되었다.[13]

그러나 13세기부터 종지는 한 성부에서 반음, 다른 성부에서 온음으로 반진행하는 움직임을 필요로 하게 되었다.[13] 16세기에는 반음이 더 다재다능한 음정이 되었고, 반음계적인 부분에서 증유니즌으로 나타나기도 했다. 루카 마렌치오의 ''Solo e pensoso''에는 극적인 반음계가 나타난다.(----|]]) 16세기에는 반복되는 멜로디 반음이 울음과 연관되었는데, 파수스 듀리우스쿨루스, 라멘트 베이스, 피안토 등이 그 예이다.

바로크 시대에는 조성적 화성 구조가 완전히 형성되면서 반음의 기능이 명확해졌다. 고전 음악 시대를 거쳐 낭만 음악 시대에 조성 언어가 반음계적으로 되면서 반음의 사용이 증가했지만, 기능은 변하지 않았다.

20세기에는 아르놀트 쇤베르크, 벨러 버르토크, 이고르 스트라빈스키 등이 조성 화성의 대안을 모색하며 반음을 해결되지 않는 불협화음으로 활용하거나, 음괴를 통해 불협화음의 원천으로 사용하기도 했다.

4. 단2도와 증1도

선율적으로, 이 음정은 매우 자주 사용되며, 특히 종지에서 중요하다. 완전 종지 및 거짓 종지에서는 이끔음이 으뜸음으로 해결되는 것으로 나타난다. 변격 종지에서는 딸림음이 가운데음으로 하강하는 것으로 나타난다. 또한 으뜸음이 이끔음으로 떨어지는 곳에서는 많은 형태의 불완전 종지에서도 나타난다.

화성적으로, 이 음정은 일반적으로 일종의 불협화음 또는 화음 외음으로 나타나며, 이는 기능 화성의 일부가 아니다. 또한 장7 화음의 도치와 많은 부가음 화음에서도 나타날 수 있다.

드문 상황에서, 단2도는 음악에 큰 개성을 더할 수 있다. 예를 들어, 프레데리크 쇼팽의 연습곡 25번 5번은 짧게 나타나는 단2도를 연주하는 선율로 시작한다. 이것들은 유머러스하고 기발한 효과를 위해 사용되며, 더 서정적인 중간 부분과 대조를 이룬다. 이러한 기이한 불협화음은 이 곡에 "잘못된 음" 연습곡이라는 별명을 붙였다. 이러한 종류의 단2도 사용은 낭만주의 음악 시대의 많은 다른 작품, 예를 들어 모데스트 무소르크스키의 ''병아리들의 발레''에서도 나타난다. 더 최근에는 영화 ''죠스''의 음악이 단2도를 예시로 보여준다.

증1도는 완전 유니슨을 증진하거나 반음 한 개만큼 넓혀서 만들어지는 음정이다.[9] 이는 음계 내 음정 사이에서는 발생하지 않으며, 음계 음과 동일한 음의 반음계 변형 사이에서 발생한다. 이는 '반음계 반음'이라고도 불린다. 증1도는 '''A1''' 또는 '''aug 1'''으로 줄여서 표기한다. 이의 전위는 감소된 옥타브(d8 또는 dim 8)이다. 증1도는 증진된 옥타브의 전위이기도 한데, 그 이유는 감소된 유니슨 음정은 존재하지 않기 때문이다.[10][11][12]

선율적으로, 증1도는 이차 지배화음, 감7화음 또는 증6화음과 같은 반음계 화음으로 진행할 때 매우 자주 발생한다. 이는 또한 화성적 기반과 관계없이 반음으로 진행하는 선율의 결과인 경우가 많다. 예를 들어, '''D''', '''D''', '''E''', '''F''', '''F'''와 같다.

화성적으로, 증1도는 조성 레퍼토리에서는 매우 드물게 나타난다. 리스트는 베이스에 '''E'''과 '''E'''을 썼는데, 여기서 '''E'''은 '''D'''보다 선호되었다. 이는 '''F''' 지배 7화음의 일부로서 음의 기능을 명확하게 하기 위해서였으며, 증1도는 이 화성을 '''E''' 페달 포인트에 중첩한 결과이다.

이러한 종류의 사용 외에도, 화성적인 증1도는 이안니스 크세나키스의 피아노 독주를 위한 ''에브리알리''와 같은 음 덩어리를 포함하는 현대 작품에서 자주 사용된다.

5. 음악적 활용

증음정은 완전 음정에서 반음이 추가된 음정이다. 증1도는 온음계 상에서는 발생하지 않고, 같은 음에서 반음계적 변화가 있을 때 발생한다. 예를 들어 '도' 음과 '도#' 음은 증1도 관계이다. 이를 '반음계적 반음'이라고도 부르며, A1 또는 aug 1으로 줄여 쓴다.[9]

선율적으로 증1도는 이차 지배화음, 감7화음, 증6화음 등에서 자주 나타난다. 펠릭스 멘델스존의 ''무언가'' Op. 102 No. 3에서 증1도의 사용을 확인할 수 있다(--). 또한 화성적 기반과 관계없이 반음 진행에서도 나타난다. 예를 들어 '레', '레#', '미', '파', '파#'과 같은 진행이다.

화성적으로 증1도는 조성 음악에서 드물게 나타난다. 프란츠 리스트의 초절기교 연습곡에서 베이스의 '미♭'과 '미♮'은 '파' 지배 7화음의 기능을 명확히 하기 위해 사용되었으며, 증1도는 이 화성을 '미' 페달 포인트에 중첩한 결과이다.

이안니스 크세나키스의 피아노 독주곡 ''에브리알리''와 같은 현대 작품에서 음 덩어리의 일부로 화성적 증1도가 사용되기도 한다.

5. 1. 종지 (음악)

선율적 단2도는 고전주의 시대 대부분의 종지에서 필수적인 부분이다. 완전 종지 및 거짓 종지에서는 이끔음이 으뜸음으로 해결되는 것으로 나타난다. 변격 종지에서는 딸림음이 가운데음으로 하강하는 것으로 나타난다. 또한 으뜸음이 이끔음으로 떨어지는 많은 형태의 불완전 종지에서도 나타난다.5. 2. 불협화음

화성에서 단2도는 일반적으로 불협화음으로 나타나며, 기능 화성의 일부가 아니다. 그러나 장7 화음의 도치나 부가음 화음에서는 나타날 수 있다.[9]프레데리크 쇼팽의 연습곡 Op. 25, No. 5 ("잘못된 음" 연습곡)는 짧게 나타나는 단2도를 활용하여 유머러스하고 기발한 효과를 낸다. 모데스트 무소르크스키의 ''병아리들의 발레''에서도 단2도를 사용한 불협화음을 들을 수 있다. 영화 ''죠스''의 주제 음악 역시 단2도를 활용한 예시이다.[10]

6. 기타

(이전 출력에서 원본 소스가 비어있어 내용이 작성되지 않았으므로, 수정할 내용이 없습니다.)

6. 1. 미분음

현대 음악이나 일부 민족 음악에서는 반음보다 더 작은 음정을 사용하는 경우가 있으며, 이를 미분음이라고 한다.[19] 젠하모닉 음악에서는 미분음 개념을 더욱 발전시켜 반음과 온음의 비율이나 계열 자체를 재작성하여 새로운 조율을 구축하는 "MOS 스케일"이라는 기법이 존재한다.6. 2. 젠하모닉 음악

미분음의 개념을 더욱 발전시킨 젠하모닉 음악에서는, 반음과 온음의 비율이나 계열 자체를 재구성하여 새로운 조율을 구축하는 "MOS 스케일"이라는 기법이 존재한다.6. 3. 한국 전통 음악에서의 반음

한국 전통 음악에서도 반음은 중요한 음정으로 사용되며, 특히 경토리, 수제천 등에서 특징적으로 나타난다. 가야금, 거문고, 해금 등의 한국 전통 악기는 반음 및 미분음을 표현할 수 있어 다양한 음악적 표현이 가능하다.참조

[1]

서적

How equal temperament ruined harmony : (and why you should care)

https://books.google[...]

W. W. Norton

2008

[2]

서적

The Mathematical Theory of Tone Systems

2003

[3]

웹사이트

Semitone'', ''half step'', ''half tone'', ''halftone'', and ''half-tone

[4]

서적

The Complete Idiot's Guide to Music Theory, 2nd ed

https://books.google[...]

Alpha

2005

[5]

서적

Sound: An Elementary Text-book for Schools and Colleges

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[6]

웹사이트

musictheory.net

https://www.musicthe[...]

2024-01-04

[7]

서적

Elementary Rudiments of Music

Frederick Harris Music

[8]

서적

A manual of harmony for use in music-schools and seminaries and for self-instruction

https://archive.org/[...]

G. Schirmer

1885

[9]

서적

Music: In Theory and Practice, Vol. I

2003

[10]

서적

Tonal Harmony

2003

[11]

서적

Music Theory for Dummies

2007

[12]

서적

Alfred's Essentials of Music Theory: A Complete Self-Study Course for All Musicians

Alfred Music Publishing

[13]

서적

Studies in the Origin of Harmonic Tonality

Princeton University Press

1990

[14]

서적

Encyclopedia of the History of Arabic Science, Volume 2

Routledge

1996

[15]

서적

On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music

1885

[16]

서적

Music: A Mathematical Offering

2006

[17]

간행물

grey|[no title cited]

Royal Society

[18]

간행물

Ben Johnston's extended just intonation – a guide for interpreters

1991-Summer

[19]

서적

Harmony

University Press of the Pacific

[20]

문서

장이도(major second)의 절반 음정.

[21]

서적

The Complete Idiot's Guide to Music Theory, 2nd ed

http://books.google.[...]

Alpha

2005

[22]

백과사전

반음

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com