본초강목

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

본초강목은 약물에 대한 설명과 기술을 담은 중국의 물질 의학 서적으로, 리시진이 30년 이상 연구하여 완성했다. 1596년에 출판되었으며, 1,892종의 약재와 11,096종의 처방을 수록하고 있다. 이 책은 약학, 생물학, 지리학 등 다양한 분야에 영향을 미쳤으며, 동의보감 편찬에도 영향을 주었다. 하지만 현대 과학적 관점에서 오류가 발견되기도 하며, 비판적인 시각도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 약학사 - 약제사

약제사는 고대부터 약물을 조제, 판매하고 때로는 의료 행위도 담당했던 직업으로, 어원은 고대 그리스어에서 유래했으며 역사적으로 독자적인 업무 방식을 가지고 다양한 의료 전문직과 긴장 관계를 형성하기도 했다. - 약학사 - 약초 재배원

약초 재배원은 약용 식물의 재배와 연구를 수행하는 시설로, 교육, 연구, 사회 공헌, 생물 다양성 보전 등을 목적으로 운영되며, 역사적으로 중세 수도원 정원에서 시작하여 현재는 지속 가능한 운영을 위한 정부 지원 및 사회적 역할 강화가 요구된다. - 중국의 의학 책 - 황제내경

황제내경은 중의학의 중요한 고대 문헌이자 도교 이론과 관련된 서적으로, 황제와 신하 또는 의사와의 대화 형식으로 질병의 원인을 설명하며 《소문》과 《영추》로 나뉘지만, 과학적 근거 부족에 대한 비판도 존재한다. - 중국의 의학 책 - 금궤요략

금궤요략은 장중경이 저술한 《상한잡병론》 중 잡병에 관한 내용을 담은 의서로, 질병의 증상과 처방을 제시하여 동양의학의 중요한 고전으로 평가받으며 한국 의학, 특히 한의학에 큰 영향을 미쳤고, 현대 의학적으로도 만성 질환과 노인병에 대한 통찰력을 제공하며 개인 맞춤형 치료의 개념과 연결되는 의의를 가진다.

| 본초강목 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 이름 | 본초강목 (本草綱目) |

| 로마자 표기 | Běncǎo Gāngmù |

| 한국어 음독 | 본초강목 |

| 의미 | '뿌리 및 약초의 원리 및 종' |

| 저자 | 이시진 |

| 시기 | 명나라 |

| 상세 정보 | |

| 유형 | 중국 본초학 서적 |

| 내용 | 16세기 중국의 약물에 대한 백과사전 식물, 동물, 광물을 포함한 약용 물질에 대한 세부 사항 설명 |

| 특징 | 당시까지의 중국 약학 지식 집대성 광범위한 정보와 삽화 포함 |

| 중요성 | 중국 전통 의학 발전에 큰 영향 동아시아 의학 연구의 중요한 자료 |

| 언어 | 한문 |

| 역사적 맥락 | |

| 저술 배경 | 이전 본초학 서적의 오류 및 부족한 정보 보완 |

| 편찬 기간 | 수십 년 |

| 초판 발행 | 명나라 시대 |

| 내용 구성 | |

| 분류 체계 | 광물, 식물, 동물 등 다양한 범주로 분류 각 약물에 대한 설명, 효능, 사용법 상세히 기록 |

| 정보 | 약물의 형태 약물의 채집 시기 약물의 가공 방법 약물의 치료 효과 약물의 부작용 |

| 삽화 | 약물의 이해를 돕기 위한 그림 포함 |

| 영향 및 평가 | |

| 의학적 가치 | 중국 전통 의학의 중요한 자료 현대 약리학 연구에도 활용 |

| 문화적 가치 | 동아시아 의학 및 문화 연구에 기여 다양한 언어로 번역되어 세계적으로 알려짐 |

2. 명칭

"본초강목"은 "약물 설명 및 기술적 측면에 따라 정리된 물질 의학"으로 번역될 수 있다. "본초"(''Bencao'')는 "뿌리와 약초; 약초 기반, 약전, 물질 의학"을 의미하며, "본"(본/本중국어)은 '기원, 근본', "초"(초/草중국어)는 '풀, 식물, 약초'를 뜻한다. "강목"(''Gangmu'')은 "세부 개요; 목차"를 의미하며, "강"(''kang''; 강/綱중국어)은 '주요 밧줄, 밧줄; 주요 실, 필수 원리', "목"(목/目중국어)은 '눈, 모습; 범주, 구분'을 뜻한다.

리시전은 현장 연구를 위해 광범위하게 여행하며, 800권이 넘는 문헌을 샅샅이 훑고, 방대한 역사적 ''본초'' 문헌에서 자료를 수집했다. 그는 송나라 시대의 편찬물, 특히 비의학 텍스트의 사용 방식을 모델로 삼았다. 그는 아들 이전원의 도움을 받아 30년 이상 작업했으며, 이전원은 삽화를 담당했다. 1578년에 텍스트 초고가 완성되었고, 1593년에 목판 조각이 시작되었으나, 리시전이 사망한 지 3년 후인 1596년에 출판되었다. 이전원은 명나라 황제에게 사본을 제출했지만, 황제는 이를 보고 큰 관심을 보이지 않았다. 이후 1603년, 1606년, 1640년에 추가 판이 출판되었으며, 21세기까지 삽화의 수가 늘어난 여러 판이 출판되었다.

강/綱중국어과 목/目중국어은 후에 생물 분류에서 각각 '강'과 '목'으로 사용되었다.

3. 역사

『본초강목』은 획기적인 내용으로 인해 중국에서 여러 차례 간행되었다.[13]

4. 구성

『본초강목』은 총 53권으로 구성되어 있으며, 서(序), 범례(凡例), 서례상(序例上), 서례하(序例下), 주치(主治)를 포함한다. 본문은 물(水部), 불(火部), 흙(土部), 금속과 돌(金石部) 1-5, 풀(草部) 1-10, 잡초(雜草), 명의별록(名醫別錄), 곡물(穀部) 1-4, 채소(菜部) 1-3, 과일(果部) 1-6, 나무(木部) 1-6, 복기부(服器部), 벌레(蟲部) 1-4, 물고기(鱗部) 1-4, 조개·갑각류(介部) 1-2, 새(禽部) 1-4, 동물(獸部) 1-4, 사람(人部)으로 구성되어 있다.[4]

본문은 1,892개의 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목은 '강(綱)'이라고 불리는 고유한 이름을 가지고 있다. 제목의 '무(目)'는 각 이름의 동의어를 의미한다.[4]

기존 본초서의 상·중·하 분류를 폐지하고, 약재를 16부 60류로 나누어 배열했다.[8][16] 약의 정식 명칭을 "강(綱)"으로 하고, 석명(정명과 별명, 명칭의 유래), 집해(산지나 채취 시기, 형태 등), 정오(그때까지의 문헌에서의 의문을 가려 잘못된 점을 바로잡음), 수야(제조 방법), 기미(한온의 구별 등의 특성), 주치(효용), 발명(불명확한 점에 대한 해석), 부방(처방)의 8개 항목을 "목(目)"으로 하여 해설하고 있다.[8]

전체 52권에 수록된 약재는 1892종(이 중 374종은 이시진이 새롭게 추가)이며, 도판 1109매, 처방 11096종(이 중 8000여 종은 이시진이 직접 수집)이다.[12] 다만, 실제로는 1898종이 수록되어 있는데, 이는 임(荏)과 칠선초 등 4조는 목록이 있는데 본문이 없고, 폄석과 백량금 등 4조는 본문이 있는데 목록이 빠져있기 때문이다.[12]

제52권에는 인체 유래 약물 35가지가 수록되어 있다. 자세한 내용은 인체 유래 생약을 참조한다.

4. 1. 목차 (세부)

『본초강목』은 총 53권으로 구성되어 있으며, 서(序), 범례(凡例), 서례상(序例上), 서례하(序例下), 주치(主治)를 포함한다. 본문은 물(水部), 불(火部), 흙(土部), 금속과 돌(金石部) 1-5, 풀(草部) 1-10, 잡초(雜草), 명의별록(名醫別錄), 곡물(穀部) 1-4, 채소(菜部) 1-3, 과일(果部) 1-6, 나무(木部) 1-6, 복기부(服器部), 벌레(蟲部) 1-4, 물고기(鱗部) 1-4, 조개·갑각류(介部) 1-2, 새(禽部) 1-4, 동물(獸部) 1-4, 사람(人部)으로 구성되어 있다.[4]

본문은 1,892개의 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목은 '강(綱)'이라고 불리는 고유한 이름을 가지고 있다. 제목의 '무(目)'는 각 이름의 동의어를 의미한다.[4]

기존 본초서의 분류법을 폐지하고, 약재를 16부 60류로 나누어 배열했다.[8][16] 약의 정식 명칭을 "강(綱)"으로 하고, 석명, 집해, 정오, 수야, 기미, 주치, 발명, 부방의 8개 항목을 "목(目)"으로 해설한다.[8]

전체 52권에 수록된 약재는 1892종(이 중 374종은 새롭게 추가), 도판 1109매, 처방 11096종(이 중 8000여 종은 이시진이 직접 수집)이다.[12] 다만, 실제로는 1898종이 수록되어 있다.[12]

제52권에는 인체 약물 이용에 대한 35개 부위가 수록되어 있다. (자세한 내용은 인체 유래 생약 참조)

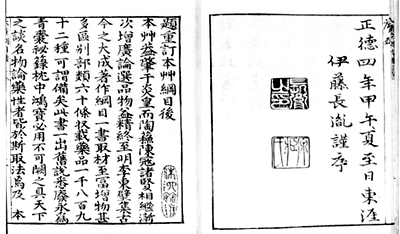

5. 판본

『본초강목』은 획기적인 내용으로 인해 중국에서 여러 차례 간행되었다.[13]

초판은 왕정정의 서문을 붙였으며, 출판지가 금릉(후의 난징)이었기 때문에 "금릉본"이라고 불린다[13][12]。「금릉본」은 희귀본으로 완본은 전 세계에 7점밖에 현존하지 않으며, 그 중 일본에는 국립국회도서관, 동양문고, 내각문고, 도호쿠 대학 가노 문고에 4점이 있다[13]。

만력 31년(1603년)에 강서순무 하량심 등에 의해 교각된 것은 강서본이라고 불린다[12]。

숭정 13년(1640년)에 전위기에 의해 교각된 것은 무림전위본이라고 불린다[12]。

『본초강목』은 간행된 지 수년 안에 일본에 전래되었으며, 게이초 9년(1604년) 이전에는 일본에 들어왔다.[13] 화각본도 장기간에 걸쳐 다수 출판되었으며, 이들 화각본은 3계통 14종에 달한다.[13]

게이초 12년(1607년), 하야시 라잔이 나가사키에서 『본초강목』을 입수하여 슨푸에 머물고 있던 도쿠가와 이에야스에게 헌상했다. 이를 바탕으로 이에야스가 본격적으로 본초 연구를 진행하는 계기가 되었다.[14]

6. 한국에 미친 영향

1607년(선조 40년), 하야시 라잔이 나가사키에서 입수한 본초강목을 도쿠가와 이에야스에게 헌상한 것을 계기로 일본에 전래되었으며, 같은 해 조선통신사를 통해 조선에 전해졌다.[14] 허준의 동의보감(1613년) 편찬에 큰 영향을 미쳤는데, 동의보감은 본초강목의 분류 체계를 따르고 내용을 상당 부분 인용했다. 황도연의 방약합편(1885년)은 본초강목의 처방을 중심으로 한의학 이론을 정리한 책이다.[13] 이 외에도 많은 한의학 서적들이 본초강목의 영향을 받아 편찬되었다.

7. 평가 및 비판

본초강목은 의약학뿐만 아니라 식물학, 동물학, 광물학, 화학 등 다양한 분야에 큰 영향을 미쳤다.[10] 약학, 생물학, 지리학, 지질학, 역사, 심지어 채광 및 천문학에 대한 정보까지 포함하고 있어, 당시의 약초와 질병에 대한 지식의 오류를 수정하고 새로운 약초와 실험 정보를 추가했다.[6][7]

왕세정은 "실성리의 정미, 격물의 통전, 제왕의 비록, 신민의 중보"라고 평가했으며,[10] 시라이 미츠타로는 "본초학상 공전절후의 대저"라고 칭송했다.[10] 에밀 브레츠슈나이더는 본초강목의 박물학적 사고를 지적했다.[16]

그러나 현대 과학적 관점에서 볼 때, 수은과 납의 무독성 주장 등 일부 내용은 오류로 판명되었다.[2] 또한, 수달이 항상 수컷이라는 주장이나,[5] 무핀 콜로부스에 대한 묘사 등도 사실과 다르다.[5][3]

선인의 설을 삭감하여 문맥이 통하지 않거나 의미가 반대가 된 예도 있으며,[12] 동명의 약재가 시대나 지방에 따라 다른 경우가 많은데, 이를 동일하게 취급했다는 비판도 있다.[12] 양수경, 모리 릿시, 나카오 만조 등은 본초강목에 비판적인 입장을 보였다.[12]

오카니시 타메토는 "권질의 방대함은 절후라고 할 수는 없지만 공전의 명성에 부끄럽지 않으며, 영향력 또한 광대하다"고 평가하면서도, "시진의 의견은 명나라 의학을 대표하는 것으로 존경해야 하며, 특히 이 책에만 기재된 새로운 약재도 적지 않으므로 전면적으로 무용시하는 것은 온당하지 않다"고 평가했다.[12]

참조

[1]

웹사이트

History of Medicine: China

https://www.britanni[...]

2021-10-04

[2]

웹사이트

Compendium of Materia Medica 《本草纲目》_Learn Chinese Hujiang

https://cn.hujiang.c[...]

2023-06-10

[3]

문서

The Ben Cao Gang Mu

https://www.ancient-[...]

2022-04-13

[4]

서적

Handbook Of Medicinal Plants

https://books.google[...]

Psychology Press

[5]

서적

Bonk : the curious coupling of science and sex

W.W. Norton & Co

[6]

서적

Science and Civilisation in China, Volume 5 Chemistry and Chemical Technology, Part 3: Spagyrical Discovery and Invention: Historical Survey, from Cinnabar Elixirs to Synthetic Insulin

Cambridge University Press

[7]

서적

Science and Civilisation in China, Volume 1 Introductory Orientations

Cambridge University Press

[8]

보고서

温故知新 農学・本草学シリーズ 2 李時珍の『本草綱目』

https://www.tosyokan[...]

静岡県立中央図書館

2023-04-15

[9]

웹사이트

「李時珍と本草綱目」(りじちんとほんぞうこうもく)

https://www.nichiyak[...]

日本薬科大学漢方資料館

2023-04-15

[10]

간행물

『本草綱目』と林羅山

http://petit.lib.yam[...]

山口大学アジア歴史・文化研究会

1995-10-31

[11]

웹사이트

ユネスコの「世界の記憶」に『本草綱目』などが新たに登録される | カレントアウェアネス・ポータル

https://current.ndl.[...]

国立国会図書館 関西館

2022-08-22

[12]

간행물

本草綱目を読むに当つての注意

https://doi.org/10.1[...]

日本東洋医学会

1950

[13]

웹사이트

第一章 江戸博物誌の歩み I 発展のきっかけ―17世紀

https://www.ndl.go.j[...]

国立国会図書館

2023-04-15

[14]

문서

徳川家康と本草学

宮帯出版社

[15]

간행물

『増訂草木図説』巻末の言

https://doi.org/10.5[...]

植物研究雑誌編集委員会

1933

[16]

간행물

本草綱目と日本の博物学

http://id.nii.ac.jp/[...]

甲南女子大学

1971-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com