상투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

상투는 고조선 시대부터 존재했던 한국 남성의 전통적인 머리 모양으로, 머리카락을 땋아 머리 꼭대기에 틀어 올린 형태이다. 역사적으로 상투는 신분, 결혼 여부, 성인 여부를 나타내는 중요한 표식이었으며, 1895년 을미개혁으로 단발령이 시행되면서 금지되었다. 상투는 한국 남성의 정체성과 자존심을 상징하는 중요한 요소였으며, 강제로 상투를 자르는 것은 굴욕적인 행위로 여겨졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한제국의 문화 - 단발령

단발령은 1895년 고종이 위생상의 이유로 시행한 머리를 자르는 정책으로, 유교적 가치관에 따른 반발과 을미사변으로 항일 의병 운동의 기폭제가 되었으며, 신교육과 여성 단발 운동에도 영향을 미쳤다. - 대한제국의 문화 - 현모양처

현모양처는 훌륭한 어머니이자 어진 아내를 의미하는 단어로, 중국과 일본에서 유래되었으며, 시대와 문화에 따라 여성의 역할에 대한 다양한 해석을 담고 있다. - 관습 - 생일

생일은 사람이 태어난 날을 기념하는 날로, 개인의 존재와 사회 구성원의 탄생을 축하하며, 돌잔치나 회갑잔치처럼 다양한 방식으로 기념되고, 성년의 기준이 되기도 한다. - 관습 - 의식 (문화)

의식은 공동체의 전통에 따라 규정된 존경의 대상을 향한 일련의 활동으로, 종교적 예배부터 일상적 행동까지 다양한 형태로 나타나며, 사회 통제, 연대 강화, 심리적 안정 등 다양한 기능을 수행하는 것으로 연구된다. - 조선의 문화 - 사직단

사직단은 토지의 신과 곡식의 신에게 제사를 지내던 제단으로, 한국의 삼국시대부터 조선시대, 중국의 명청시대까지 존재했으며, 현재는 한국의 사직단 터 일부와 중국 베이징의 사직단이 남아 각 지역 문화재로 보호받고 있다. - 조선의 문화 - 보부상

보부상은 삼국시대부터 존재한 것으로 추정되는 조선시대의 상인 집단으로, 부상과 보상으로 나뉘어 전국적인 조직 체계를 갖추고 국가적인 역할도 수행했으나 시대적 상황에 따라 평가가 엇갈리며 관련 문화재가 남아있다.

| 상투 | |

|---|---|

| 상투 | |

| |

| 개요 | |

| 유형 | 머리 모양 |

| 문화권 | 한국 |

| 착용 시기 | 결혼 후 |

| 착용 대상 | 남성 |

| 상세 정보 | |

| 정의 | 한국의 전통적인 남성 머리 모양 |

| 유래 | 삼국시대 이전 |

| 재료 | 머리카락, 동곳 |

| 사회적 의미 | 성인 남성의 상징, 유교적 신념의 표현 |

| 역사 | |

| 기원 | 삼국시대 이전 (추정) |

| 조선시대 | 유교적 가치관 강화와 함께 보편화 |

| 갑오개혁 | 상투 폐지령 (1895년) |

| 현대 | 전통 혼례, 사극 등에서 재현 |

| 제작 방법 | |

| 머리 묶기 | 머리카락을 모아 정수리 부근에서 묶음 |

| 상투 틀기 | 묶은 머리를 틀어 올려 동곳으로 고정 |

| 관리 | 기름 등으로 윤기를 유지하고 흐트러지지 않도록 관리 |

| 사회적 의미와 상징 | |

| 성인 남성의 상징 | 미혼 남성은 상투를 틀지 않음 |

| 유교적 신념의 표현 | 신체발부수지부모 (身體髮膚受之父母)의 의미를 담음 |

| 사회적 지위 | 상투의 크기, 재료 등으로 사회적 지위를 나타내기도 함 |

| 현대적 재해석 | |

| 전통 혼례 | 신랑의 상투 재현 |

| 사극 | 시대적 배경을 나타내는 요소로 활용 |

| 현대 패션 | 전통적인 상투를 변형한 스타일 등장 |

2. 역사

상투의 역사는 매우 오래되었으며, 고조선 시대부터 그 기원을 찾을 수 있다. 중국의 《사기》(史記)에는 위만(衛滿)이 고조선에 들어올 때 ‘추결(魋結)’을 하고 왔다는 기록이 있으며, 《삼국지》(三國志) 위서(魏書) 동이전(東夷傳) 한조(韓條)에는 ‘괴두노계(魁頭露紒)’, 즉 관모를 쓰지 않는 날상투를 하였다는 기록이 있다.[4]

고구려 고분벽화에는 크고 둥근 상투, 작고 둥근 상투, 쌍상투 등 다양한 형태의 상투가 묘사되어 있으며, 신라 금령총 출토 도기 기마인물상에도 상투가 나타난다. 백제에서는 뚜렷한 자료가 발견되지 않지만, 삼국 공통의 풍습이었을 것으로 추정된다.

고려 시대에는 《고려도경》에 왕부터 서민에 이르기까지 모두 관(冠)·건(巾)·복두(幞頭)를 썼다는 기록과 ‘속발(束髮)’의 기록이 있는데, 이들은 모두 상투 위에 쓰기에 적합한 모양이며, 속발도 상투를 설명한 것으로 볼 수 있다. 1278년(충렬왕 4)에는 몽골의 영향으로 변발이 시행되었으나, 공민왕 때 다시 상투를 트는 풍습이 회복되었다.[4]

2. 1. 고조선과 삼국시대

중국의 역사서인 《사기》에는 위만(衛滿)이 고조선에 들어올 때 ‘추결(魋結)’을 하고 왔다는 기록이 있으며, 《삼국지》 위서 동이전 한조에는 ‘괴두노계(魁頭露紒)’, 즉 관모를 쓰지 않는 날상투를 하였다는 기록이 있다. 고구려 고분벽화에는 크고 둥근 상투, 작고 둥근 상투, 쌍상투 등 다양한 형태의 상투가 묘사되어 있으며, 신라의 금령총 출토 도기 기마인물상에도 상투가 나타난다. 백제에서는 뚜렷한 자료가 발견되지 않지만, 삼국 공통의 풍습이었을 것으로 추정된다.[4][5][1]2. 2. 고려시대

12세기 송나라의 기록인 《고려도경》에는 고려 백성들이 왕에서부터 평민에 이르기까지 상투 위에 모자를 썼다는 기록이 있다.[1] 충렬왕 4년(1278년)에는 몽골의 영향으로 변발이 시행되었으나, 공민왕 때 다시 상투를 트는 풍습이 회복되었다.[1]2. 3. 조선시대

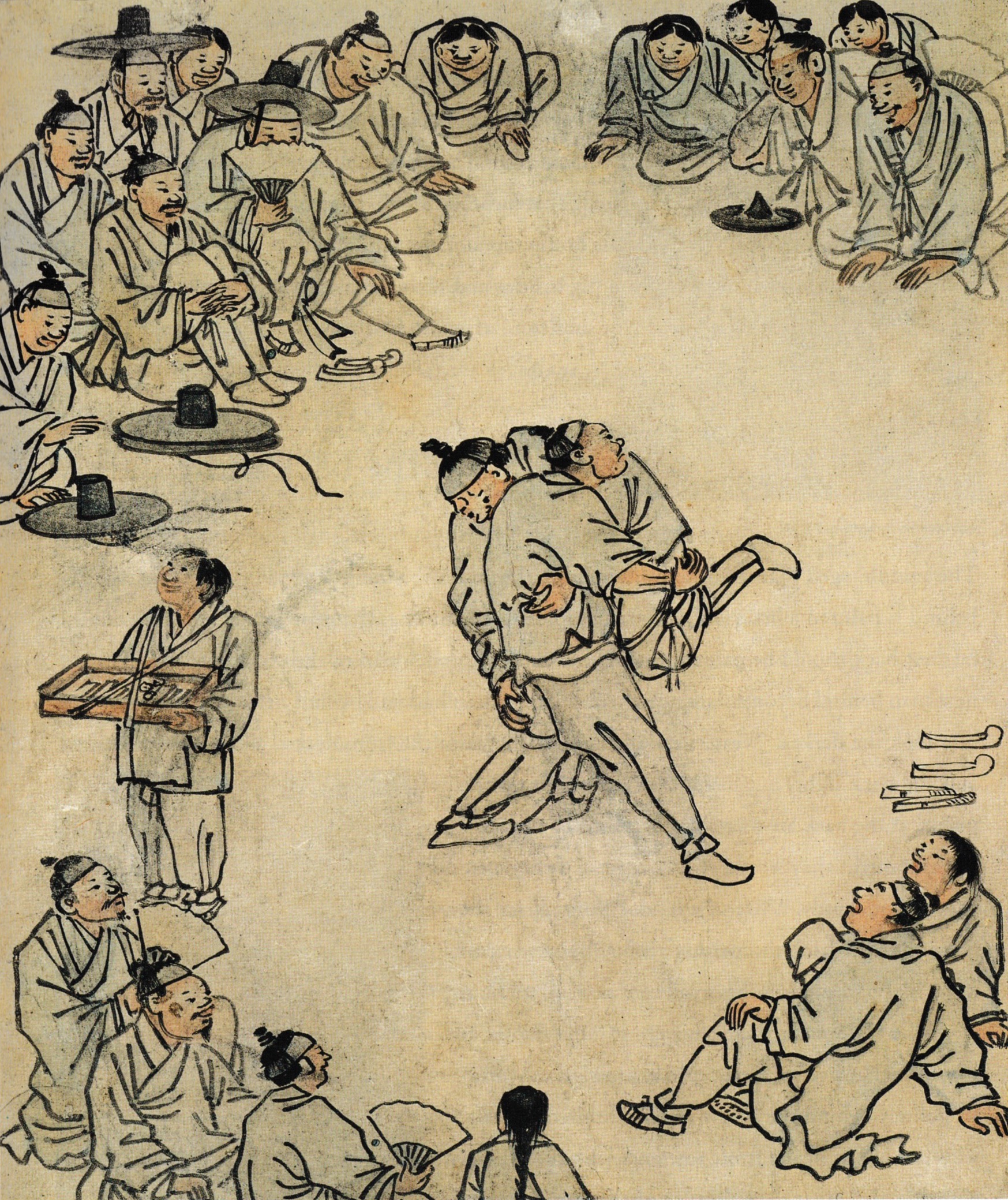

조선시대에는 초상화나 풍속화를 통해 계층을 막론하고 상투 튼 모습을 흔히 찾아볼 수 있다.[4][5] 김홍도의 그림에서도 남성들이 상투를 튼 모습을 볼 수 있다.

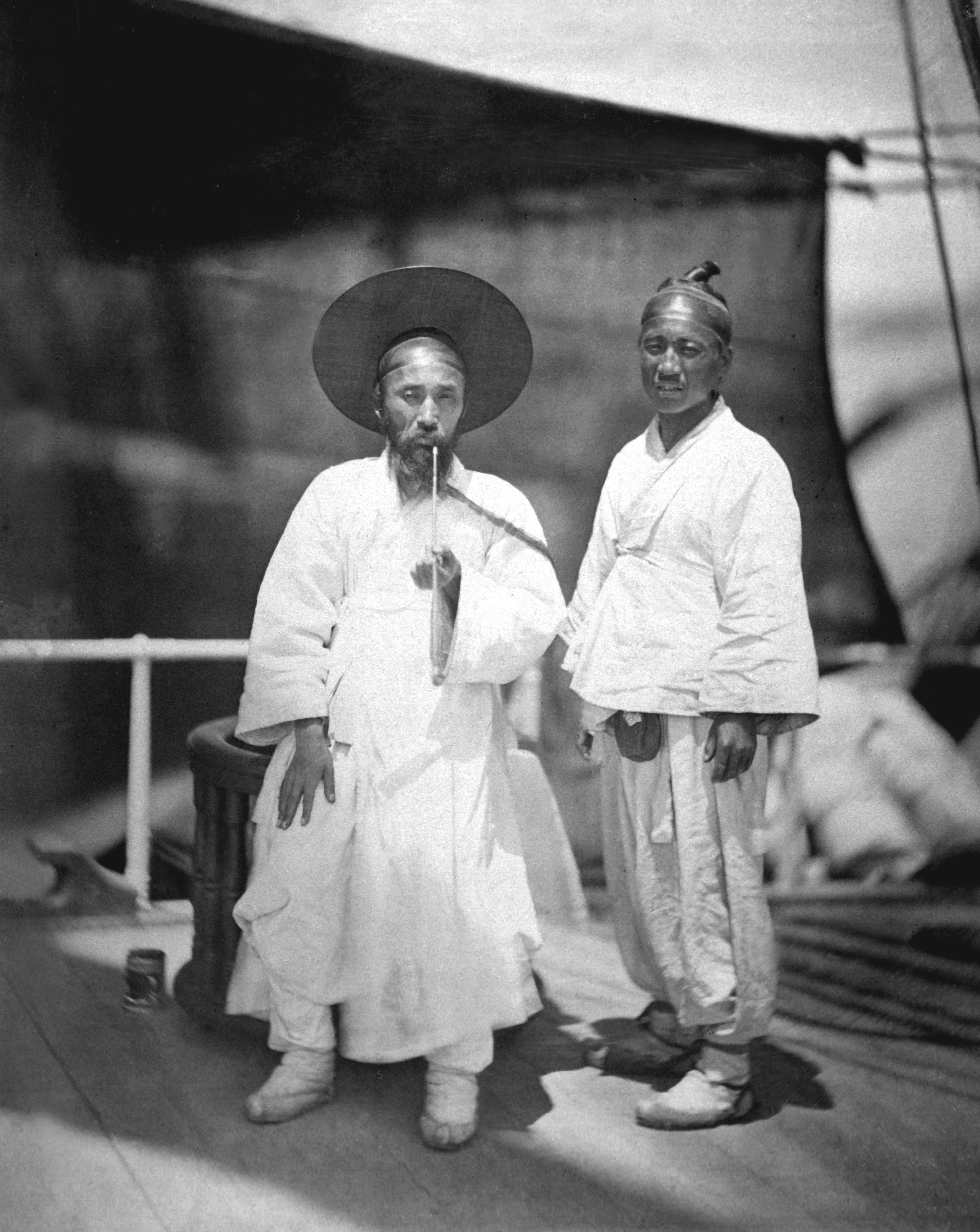

상투는 머리 꼭대기의 머리카락을 깎고 나머지 머리카락을 위로 빗어 올려 만들었다. 이는 더위를 식히기 위한 것이었다.[1] 기혼 여부에 따라 차별이 있었는데, 결혼한 어린아이는 상투를 튼 성인으로 대우받았고, 나이가 많더라도 미혼이면 멸시를 받았다.[1] 가난하거나 신체적 결함으로 결혼하지 못한 사람들은 상투를 틀어 결혼한 것처럼 보이게 하기도 했다.[1]

1895년 을미개혁으로 단발령이 발령되어 상투가 금지되었다.[1] 고종의 상투는 개혁 시행 이틀 전인 1895년 12월 30일에 잘렸다.[2] 상투를 자르는 것은 한국 남성을 거세하는 것으로 여겨질 정도로 큰 반발을 샀다.[2]

서울 시민들은 강제로 상투가 잘렸으나, 성문 밖에서는 상투를 유지하는 사람들이 많았다. 이로 인해 상인과 짐꾼들이 도시에 들어오지 않아 물가가 치솟는 등 문제가 발생했다. 결국 약 2주 후, 강제 이발을 중단하는 칙령이 발표되었다. 그러나 이는 상투가 없는 사람들이 시외로 나갈 때 공격당할까 두려워하는 또 다른 문제를 야기했다.[2]

3. 한민족과 상투

위만은 연에서 올 때 "상투를 틀고 조선 옷을 입었다(魋結蠻夷服)"고 묘사되어 있고, 또 국호를 그대로 조선이라 한 것으로 보아 조선인 계통의 자손으로 보인다.[6]

하지만 위만이 상투를 틀고 오랑캐 옷을 입은 채 망명한 것만으로 고조선계라고 보는 것은 근거가 부족하다. 망명 시 옷차림을 바꾸었다는 것 자체가 그전까지는 그런 머리와 옷차림을 하지 않았다는 반증이기도 하다. 또한 망명이라는 정치적 행위와 함께 머리와 복장을 바꾼 것은 망명지인 고조선의 문화와 풍습을 수용하여 호감을 사기 위한 행위였을 수 있다.[6]

위만은 중국어와 조선어에 능통하였고 주변 사정에 정통했으며, 주위의 진번 등을 복속시켜 영토 확장을 꾀한 것으로 보아 상당히 유능한 무장이자 정치가였던 것으로 추정된다.

정확한 사망 시기는 알 수 없으나, 그의 가계는 이름이 밝혀지지 않은 아들을 거쳐 손자 우거왕과 태자 장(長)에 이르게 되며, 손자 우거왕 대인 서기전 109년 한무제의 침공으로 서기전 108년 멸망하게 되었다.[7]

4. 상투의 의미와 상징

상투는 기혼 남성과 미혼 남성을 구별하는 표식이었다. 결혼한 어린아이는 상투를 튼 성인으로 취급받았고, 나이가 많더라도 미혼자는 멸시를 받았다.[1] 가난하거나 신체적 결함으로 결혼하지 못한 남자들은 나이에 상관없이 부정적인 말을 들었으며, 이를 피하기 위해 상투를 틀어 결혼한 것처럼 보이게 하기도 했다.[1]

상투를 트는 것은 집안의 남자로서 조상에게 제사를 지내고 가족의 일원으로 인정받는 중요한 의례였다.[2]

1895년 을미개혁으로 단발령이 발령되면서 상투를 자르는 것은 한국 남성을 거세하는 것으로 여겨질 정도로 민족 정체성과 자존심의 상징이었다.[1][2] 20세기 초 멕시코 한인들은 멕시코인 주인에게 기능적 계약 노예로 강요당하면서 상투를 강제로 잘리기도 했다.[3]

5. 상투 매는 형태

긴 머리의 경우 전체 머리를 정수리 부분으로 끌어올려 시계 방향으로 위에서 아래로 감아 고정시켰다.[1] 망건을 이마 위에 두르고 망건 당줄을 뒤에서 묶어 윗부분의 상투와 연결하여 고정시켜 망건이 흘러내리지 않도록 하였다.[1] 머리가 짧을 때는 가발을 이용하기도 하였다.[1]

6. 사진

참조

[1]

웹사이트

상투

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2023-09-12

[2]

웹사이트

The politics of hair

https://www.koreatim[...]

2020-01-05

[3]

웹사이트

멕시코 이민 100돌 특집 시리즈- 멕시코 한인을 찾아서

http://www.dongponew[...]

2024-05-31

[4]

간행물

상투

한국학중앙연구원

[5]

뉴스

이기환의 흔적의 역사, 개미허리, 긴 머리를 탐한 까닭은

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2013-10-22

[6]

웹인용

우리역사넷

http://contents.hist[...]

2024-06-22

[7]

간행물

위만조선(衛滿朝鮮)

한국학중앙연구원

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com