아래둔덕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아래둔덕은 중뇌에 위치한 청각 처리의 핵심 구조물로, 위둔덕 바로 아래에 위치하며, 중심핵, 등쪽 피질, 외측 피질의 세 하위 구역으로 구성된다. 아래둔덕은 소리 위치 정보를 통합하고, 상위 청각 경로인 내측 슬상체로 신호를 전달한다. 뇌간, 청각 피질, 편도체 등 다양한 뇌 영역으로부터 입력을 받으며, 주파수 부호화, 음원 위치 파악, 청각 반사 및 다중 감각 통합 등 다양한 기능을 수행한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 사구체 - 사구체 (신경해부학)

사구체는 신경해부학에서 뇌와 척수 밖에서 발견되는 신경 세포체의 집합으로, 감각 정보 처리, 자율신경계 조절 등 다양한 기능을 수행하며, 신경 세포체, 신경 섬유, 지지 세포로 구성된다. - 사구체 - 위둔덕

위둔덕은 뇌의 시각 정보 처리와 운동 반응 제어에 관여하며 다양한 뇌 영역과 연결되어 시각 자극 반응 조절, 눈 움직임 제어, 감각 정보 통합 등의 기능을 수행하고 주의력 결핍 과잉 행동 장애와도 관련이 있는 척추동물의 시개에 해당한다. - 중간뇌 덮개 - 사구체 (신경해부학)

사구체는 신경해부학에서 뇌와 척수 밖에서 발견되는 신경 세포체의 집합으로, 감각 정보 처리, 자율신경계 조절 등 다양한 기능을 수행하며, 신경 세포체, 신경 섬유, 지지 세포로 구성된다. - 중간뇌 덮개 - 위둔덕

위둔덕은 뇌의 시각 정보 처리와 운동 반응 제어에 관여하며 다양한 뇌 영역과 연결되어 시각 자극 반응 조절, 눈 움직임 제어, 감각 정보 통합 등의 기능을 수행하고 주의력 결핍 과잉 행동 장애와도 관련이 있는 척추동물의 시개에 해당한다. - 중간뇌 - 흑색질

흑색질은 기저핵의 일부로 중뇌에서 가장 큰 핵이며, 안구 운동, 운동 계획, 보상 회로 등 다양한 뇌 기능에 관여하고, 특히 치밀부의 도파민성 뉴런은 운동 조절에 중요한 역할을 수행한다. - 중간뇌 - 배쪽 피개부

배쪽 피개부는 뇌의 주요 도파민 시스템으로서 보상, 동기 부여, 인지 기능, 약물 의존과 관련된 다양한 뇌 영역에 신경 섬유를 투사하며, 편도체로부터 감정적 정보를 처리하고 회피 및 공포 조건화에 관여하여 약물 중독, 조현병, ADHD와 같은 질환과 관련되는 중요한 역할을 한다.

| 아래둔덕 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 라틴어 명칭 | colliculus inferior |

| 영어 명칭 | inferior colliculus |

| 일부 | 중뇌덮개 |

| 시스템 | 청각 시스템 |

| 세부 정보 | |

| Gray 해부학 주제 | 188 |

| Gray 해부학 페이지 | 806 |

| BrainInfo 번호 | 467 |

| NeuroLex 식별자 | birnlex_806 |

| NeuroLex | 아래둔덕 |

| MeSH 이름 | Inferior+Colliculus |

| MeSH 번호 | A08.186.211.132.659.237.364 |

| 식별 | |

| 해부학 용어집 | A14.1.06.015 |

2. 해부학적 구조

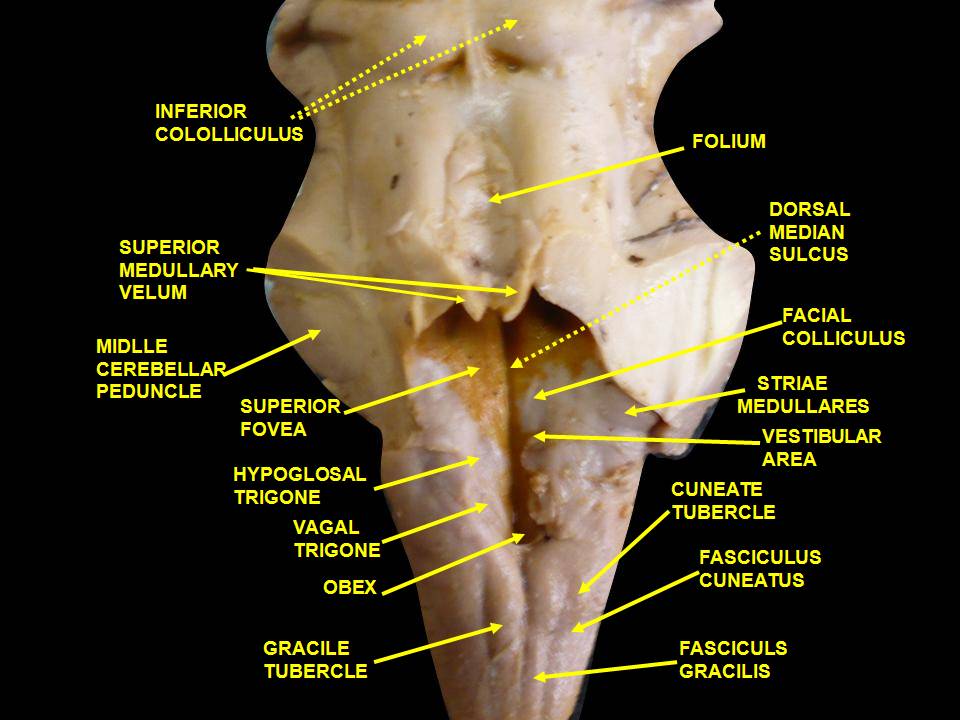

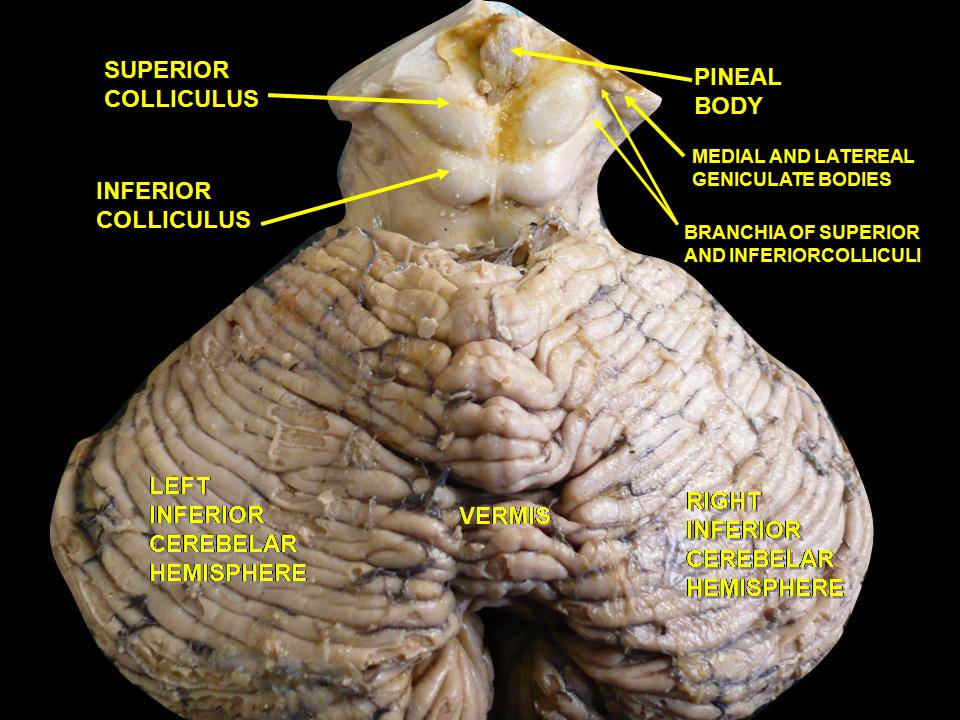

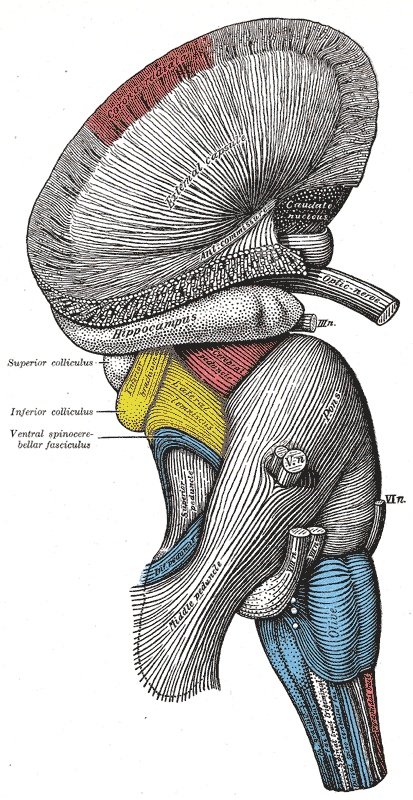

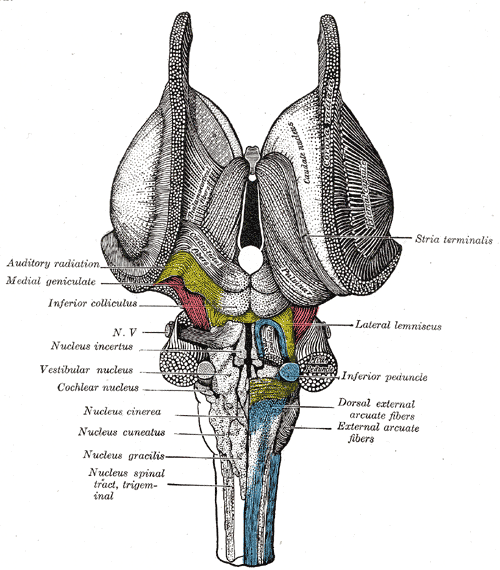

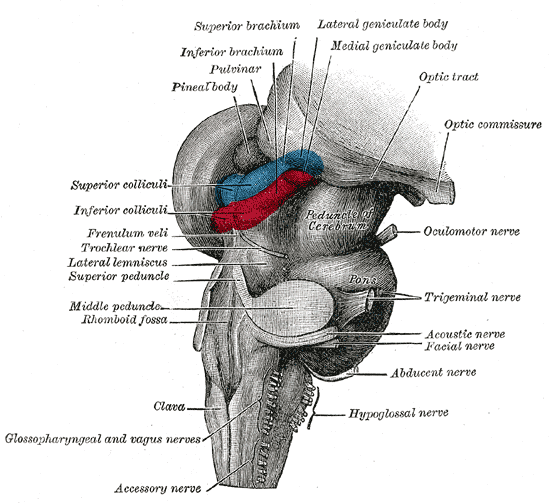

아래둔덕은 위둔덕 바로 아래에 위치한 중뇌의 청각 중추이다. 아래둔덕은 중심핵, 등쪽 피질, 외부 피질의 세 부분으로 구성된다.[1] 중심핵은 아래둔덕에서 상행 청각 정보를 처리하는 주요 경유지이며, 등쪽 달팽이 핵의 방추형 세포에서 수직 방향 데이터를 수평 방향 데이터와 통합하는 첫 번째 장소이다. 이를 통해 소리 위치 데이터가 완전히 통합된다.

가쪽 섬유띠에서 올라오는 대부분의 청각 섬유는 중심핵에서 끝나며, 이는 아래둔덕이 주요 청각 경로의 수렴 지점임을 의미한다. 아래둔덕은 통합 스테이션이자 스위치보드 역할을 하며, 깜짝 놀람 반사와 전정안 반사와 같은 다중 감각 인지의 통합 및 라우팅에 관여한다. 또한 특정 진폭 변조 주파수에 반응하여 음높이 감지에 기여하고, 양이 청취를 통한 공간 국소화 기능도 수행한다.

아래둔덕은 뇌에서 비교적 높은 신진대사를 보인다. Skottun 등의 연구에서는 아래둔덕 단일 뉴런의 양쪽 귀 사이 시간차 민감도를 측정하여 행동적 수행을 예측했다.[6] Lindeberg와 Friberg는 아래둔덕의 스펙트럼-시간 수용장의 기능적 모델을 결정했는데, 이 모델은 자연스러운 사운드 변환 처리에 적합하다.[7]

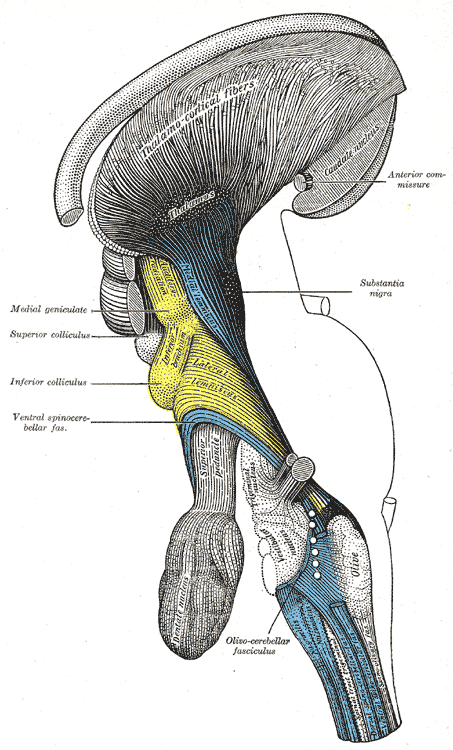

아래둔덕은 상구 바로 아래에 위치하며, 복측부에는 중뇌 중심 회백질이 있다. 상구와 하구를 합쳐 사구체(corpora quadrigemina)라고 부른다.

2. 1. 입력 연결

아래둔덕은 중뇌의 오른쪽과 왼쪽에 위치한 큰 청각 핵이다. 아래둔덕은 중심 핵(CNIC), 외측 피질, 등쪽 피질의 세 하위 구역으로 나뉘며, 이 중 CNIC는 상행 청각 정보를 처리하는 주요 경로이다.[1]하위 둔덕의 입력 연결은 다양한 뇌간 핵으로 구성된다. 가쪽 섬유띠의 반대쪽 배쪽 핵을 제외한 모든 핵은 양쪽 CNIC에 투사되며, 가쪽 섬유띠에서 올라오는 대부분의 청각 섬유는 CNIC에서 끝난다. 아래둔덕은 청각 피질, 내측 슬상체의 내측 분열, posterior limitans, 시상의 suprapeduncular 핵 및 subparafascicular intralaminar 핵, substantia nigra pars compacta lateralis, 배쪽 외측 중뇌 수도관 회색질, '''하위 둔덕의 팔'''(또는 '''하위 팔''') 핵, 상구의 깊은 층에서도 입력을 받는다. 하위 팔은 중뇌의 하위 둔덕에서 내측 슬상 핵으로 청각 들신경 섬유를 전달한다.[2]

하위 둔덕은 같은 쪽 및 반대쪽 달팽이 핵에서 입력을 받는데, 이는 각각 해당 귀에서 오는 입력을 의미한다. 등쪽 투사(수직 데이터 포함)는 반대쪽 하위 둔덕으로만 투사되는 가쪽화 현상이 나타난다. 귀에서 가장 많은 정보를 받는 하위 둔덕은 같은 쪽 내측 슬상 핵으로 투사된다.

하위 둔덕은 청각 피질과 청각 시상 (또는 내측 슬상 핵)으로부터 하행 입력도 받는다.[3]

하구는 상구 바로 아래에 위치하며, 복측부에는 중뇌 중심 회백질이 있다. 상구와 하구를 합쳐 사구체(corpora quadrigemina)라고 부른다. 하구는 중심핵(CIC), 외측 피질(ECIC), 배측 피질(DCIC)로 나뉘며, 각 부위는 세포 구축 및 입출력 구조가 다르다. 이 중 중심핵은 모든 청각 정보 입력을 받는다고 알려져 있다. 뇌간의 청각 정보는 와우 신경핵에서 시작되며, 와우 신경핵에서 나온 투사 섬유인 청조 대부분은 교개를 가로질러 외측 모대라는 신경 섬유 다발을 형성하여 교차적으로 하구에 투사된다. 또한, 와우 신경핵의 투사 섬유 중에는 교에 있는 상올리브핵을 거쳐 하구로 투사되는 경로도 있다.[10]

하구는 청각 피질, 편도체 기저핵, 흑질, 청반핵, 복측 피개야, 상구 심층, 삼차 신경핵, 다리교피개핵, 배외측 피개핵에서도 입력을 받는다. 청각 피질의 하행성 입력은 주로 배측 피질이, 그 외 부위의 다중 양식적 입력은 주로 외측 피질이 받는 것으로 알려져 있다.

2. 2. 출력 연결

하위 둔덕은 같은 쪽 및 반대쪽 달팽이 핵에서 입력을 받으며, 각각 해당 귀에서 입력을 받는다. 등쪽 투사(수직 데이터를 포함)는 반대쪽 하위 둔덕으로만 투사된다. 귀에서 가장 많은 정보를 수신하는 이 하위 둔덕은 같은 쪽 내측 슬상체로 투사된다.[2]내측 슬상체(MGB)는 하위 둔덕에서 나오는 출력 연결이며, 마지막 피질하 경유지이다. MGB는 배쪽, 등쪽, 내측 분열로 구성되어 있으며, 이는 인간 및 다른 포유류에서 비교적 유사하다. 배쪽 분열은 IC의 중심 핵으로부터 청각 신호를 받는다.[4]

하구에서는, 상위 청각 경로인 내측 슬상체로 투사를 하고 있다. 하구로부터의 투사 섬유는 하구 팔(The branchium of the inferior colliculus)이라고 불린다.[11]

3. 기능

가쪽 섬유띠에서 올라오는 섬유의 대부분은 아래둔덕(IC)으로 투사되는데, 이는 주요 청각 경로가 이곳에서 수렴한다는 것을 의미한다. 아래둔덕은 통합 스테이션이자 스위치보드 역할을 하며, 주로 깜짝 놀람 반사와 전정안 반사와 같은 다중 감각 인지의 통합 및 라우팅에 관여한다. 또한 특정 진폭 변조 주파수에 반응하여 음높이 감지에 기여하며, 양이 청취를 통한 공간 국소화 기능도 수행한다.[5]

아래둔덕은 뇌에서 비교적 높은 신진대사를 보인다. 콘래드 시몬 메모리얼 연구 이니셔티브는 고양이 뇌에서 아래둔덕의 혈류량을 으로 측정했는데, 이는 체감각 피질(1.53cc/g/min)보다 높은 수치이다. 이는 아래둔덕이 뇌의 다른 많은 부분보다 대사적으로 더 활발하다는 것을 나타낸다.[5]

Skottun 등은 아래둔덕 단일 뉴런의 양쪽 귀 사이 시간차 민감도를 측정하고 이를 사용하여 행동 수행을 예측했다. 예측된 최소 가청 차이는 행동 테스트에서 인간이 달성한 것과 유사했다.[6] 이는 아래둔덕 수준에서 여러 뉴런에 걸쳐 정보를 통합하는 것이 불필요하다는 것을 시사한다( 집단 부호화 참조).

Lindeberg와 Friberg는 아래둔덕에서 스펙트럼-시간 수용장의 공리적으로 결정된 기능적 모델을 제시했다.[7] 이 모델은 시간 영역에서 가우스 커널과 로그 스펙트럼 영역에서 가우스 함수의 도함수를 결합하거나, 시간 인과적 연산의 경우 일차 적분기를 연속적으로 결합하여 구성된다. 이 수용장 함수는 환경의 구조적 특성과 청각 시스템의 요구 사항을 결합하여 다양한 시간 및 로그 스펙트럼 규모에서 소리 신호 처리를 가능하게 한다.

3. 1. 주파수 부호화 (Frequency coding)

하구는 하위 뇌간으로부터의 청각 입력을 바탕으로 주파수 부호화를 수행한다. 하구에서 소리의 높낮이 정보는 하구 뉴런의 위치로 부호화된다. 즉, 하구의 배외측부에는 낮은 주파수의 청각 입력에 대해 반응을 보이는 뉴런이 존재하고, 복내측으로 갈수록 반응을 보이는 주파수가 높아지며, 가장 복내측부의 뉴런이 가장 높은 주파수의 청각 입력에 대해 반응을 보인다. 이러한 주파수 정보를 공간적 정보로 변환하는 기구는 청각 피질이나 달팽이 신경핵에서도 나타나는 보편적인 특징이며, 토노토피(주파수 국재)라고 불린다.[12]3. 2. 음원 위치 파악 (Sound localization)

아래둔덕은 중뇌에서 청각 정보를 처리하는 핵심 영역으로, 소리의 위치를 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 아래둔덕은 중심핵, 등쪽 피질, 외부 피질의 세 부분으로 구성되어 있다.[1]아래둔덕의 중심핵(CNIC)은 등쪽 달팽이 핵의 방추형 세포에서 오는 수직 방향 정보와 수평 방향 정보를 통합하는 첫 번째 장소이다. 이를 통해 소리 위치 정보가 완전히 통합된다.[1]

아래둔덕은 가쪽 섬유띠에서 올라오는 대부분의 청각 섬유가 모이는 곳으로, 청각 정보 통합 및 전달의 중심지 역할을 한다. 또한, 깜짝 놀람 반사, 전정안 반사와 같은 다중 감각 인지에 관여하며, 특정 진폭 변조 주파수에 반응하여 음높이 감지에 기여하고, 양쪽 귀로 듣는 것을 통한 공간 국소화 기능도 수행한다.

아래둔덕은 뇌에서 신진대사가 매우 활발한 영역 중 하나이다. 콘래드 시몬 메모리얼 연구 이니셔티브의 측정에 따르면, 고양이 뇌에서 아래둔덕의 혈류량은 1.80cc/g/min으로 체감각 피질(1.53cc/g/min)보다 높았다.[5] 이는 아래둔덕이 다른 뇌 영역보다 대사적으로 활발함을 의미한다.

Skottun 등의 연구에서는 아래둔덕 단일 뉴런의 양쪽 귀 사이 시간차 민감도를 측정하여 행동 수행을 예측했는데, 예측된 최소 가청 차이는 인간의 행동 테스트 결과와 유사했다.[6] 이는 아래둔덕 수준에서 여러 뉴런에 걸쳐 정보를 통합할 필요가 없음을 시사한다( 집단 부호화 참조).

Lindeberg와 Friberg는 아래둔덕의 스펙트럼-시간 수용장의 기능적 모델을 정립했다.[7] 이 모델은 시간 영역에서 가우스 커널과 로그 스펙트럼 영역에서 가우스 함수의 도함수를 결합하거나, 시간 인과적 연산의 경우 일차 적분기를 연속적으로 결합하여 구성된다. 이 수용장 함수는 환경의 구조적 특성과 청각 시스템의 요구 사항을 결합하여 다양한 시간 및 로그 스펙트럼 규모에서 소리 신호 처리를 가능하게 한다.

아래둔덕은 내측 상 올리브핵, 외측 상 올리브핵, 배측 와우 신경핵에서 추출된 양이 시간차, 양이 강도차, 머리 전달 함수 기반 스펙트럼 변화 정보를 통합하여 음원 위치를 결정한다.[13][14] 흰 올빼미의 아래둔덕에는 특정 방향의 소리에만 반응하는 신경 세포가 존재하며, 청각 공간 지도를 형성한다는 보고도 있다.[15]

3. 3. 청각 반사 및 다중 감각 통합

외측 가쪽 섬유띠에서 올라오는 섬유의 대부분은 하구(IC)로 투사되는데, 이는 주요 청각 경로가 이곳에서 수렴한다는 것을 의미한다. IC는 통합 스테이션이자 스위치보드 역할도 한다. 이는 주로 깜짝 놀람 반사와 전정안 반사와 같은 다중 감각 인지의 통합 및 라우팅에 관여한다. 또한 특정 진폭 변조 주파수에 반응하며, 이는 음높이 감지에 기여할 수 있다. 게다가, 양이 청취를 통한 공간 국소화 역시 IC의 관련 기능이다.[5]하구는 뇌에서 비교적 높은 신진대사를 보인다. 콘래드 시몬 메모리얼 연구 이니셔티브는 고양이 뇌에서 IC의 혈류량을 으로 측정했다. 참고로, 측정 결과에서 다음으로 높았던 곳은 체감각 피질로 1.53cc/g/min이었다. 이는 하구가 뇌의 다른 많은 부분보다 대사적으로 더 활발하다는 것을 나타낸다. 일반적으로 과도한 에너지를 소모하는 것으로 여겨지는 해마는 측정하거나 비교하지 않았다.[5]

Skottun 등은 하구의 단일 뉴런의 양쪽 귀 사이 시간차 민감도를 측정하고 이를 사용하여 행동적 수행을 예측했다. 예측된 최소 가청 차이는 행동 테스트에서 인간이 달성한 것과 유사했다.[6] 이는 하구 수준에서 여러 뉴런에 걸쳐 정보를 통합하는 것이 불필요하다는 것을 시사한다( 집단 부호화 참조).

하구에서 스펙트럼-시간 수용장의 공리적으로 결정된 기능적 모델은 Lindeberg와 Friberg에 의해 결정되었다.[7] 시간의 비인과적인 경우 로그 스펙트럼 영역에서 가우스 함수의 도함수와 시간 영역에서 가우스 커널을, 진정한 시간 인과적 연산의 경우에는 일차 적분기(잘린 지수 커널)를 연속적으로 결합하여 결정되며, 선택적으로 시간 경과에 따른 주파수 변동을 설명하기 위해 국부 글리산도 변환과 결합될 수 있다. 이러한 모델의 수용장 함수의 모양은 이론적으로 잘 정립된 다양한 시간 및 로그 스펙트럼 규모에서 사운드 신호 처리를 가능하게 하기 위해 환경의 구조적 특성과 청각 시스템의 내부 구조에 대한 요구 사항을 결합하여 필요에 의해 결정될 수 있다. 따라서 하구의 수용장은 자연스러운 사운드 변환을 처리하는 데 적합하다고 볼 수 있다.

3. 4. 기타 기능

가쪽 섬유띠에서 올라오는 섬유의 대부분은 하구(IC)로 투사되는데, 이는 주요 청각 경로가 이곳에서 수렴한다는 것을 의미한다. IC는 통합 스테이션이자 스위치보드 역할을 하며, 주로 깜짝 놀람 반사와 전정안 반사와 같은 다중 감각 인지의 통합 및 라우팅에 관여한다. 또한 특정 진폭 변조 주파수에 반응하며, 이는 음높이 감지에 기여할 수 있다. 게다가, 양이 청취를 통한 공간 국소화 역시 IC의 관련 기능이다.하구는 뇌에서 비교적 높은 신진대사를 보인다. 콘래드 시몬 메모리얼 연구 이니셔티브는 고양이 뇌에서 IC의 혈류량을 /g/min으로 측정했다. 참고로, 측정 결과에서 다음으로 높았던 곳은 체감각 피질로 1.53cc/g/min이었다. 이는 하구가 뇌의 다른 많은 부분보다 대사적으로 더 활발하다는 것을 나타낸다. 일반적으로 과도한 에너지를 소모하는 것으로 여겨지는 해마는 측정하거나 비교하지 않았다.[5]

Skottun 등은 하구의 단일 뉴런의 양쪽 귀 사이 시간차 민감도를 측정하고 이를 사용하여 행동적 수행을 예측했다. 예측된 최소 가청 차이는 행동 테스트에서 인간이 달성한 것과 유사했다.[6] 이는 하구 수준에서 여러 뉴런에 걸쳐 정보를 통합하는 것이 불필요하다는 것을 시사한다( 집단 부호화 참조).

Lindeberg와 Friberg는 하구에서 스펙트럼-시간 수용장의 공리적으로 결정된 기능적 모델을 제시했다.[7] 이 모델은 시간의 비인과적인 경우 로그 스펙트럼 영역에서 가우스 함수의 도함수와 시간 영역에서 가우스 커널을, 진정한 시간 인과적 연산의 경우에는 일차 적분기(잘린 지수 커널)를 연속적으로 결합하여 결정되며, 선택적으로 시간 경과에 따른 주파수 변동을 설명하기 위해 국부 글리산도 변환과 결합될 수 있다. 이러한 모델의 수용장 함수의 모양은 이론적으로 잘 정립된 다양한 시간 및 로그 스펙트럼 규모에서 사운드 신호 처리를 가능하게 하기 위해 환경의 구조적 특성과 청각 시스템의 내부 구조에 대한 요구 사항을 결합하여 필요에 의해 결정될 수 있다. 따라서 하구의 수용장은 자연스러운 사운드 변환을 처리하는 데 적합하다고 볼 수 있다.

4. 추가 이미지

참조

[1]

서적

Auditory/Somatosensory Interactions

Academic Press

[2]

서적

Neuroanatomy

Mosby

[3]

서적

The inferior colliculus

https://scholar.goog[...]

Springer Science+ Business Media, Incorporated

2005

[4]

서적

Hearing, an Introduction to Psychological and Physiological Acoustics

Marcel Dekker

[5]

웹사이트

Conrad Simon Memorial Research Initiative homepage

http://www.conradsim[...]

[6]

논문

The ability of inferior colliculus neurons to signal differences in interaural delay.

2001-11-20

[7]

논문

Idealized computational models of auditory receptive fields

https://dx.doi.org/1[...]

[8]

서적

The Inferior colliculus

Springer

[9]

간행물

Sounds and beyond: multisensory and other non-auditory signals in the inferior colliculus

[10]

간행물

Ascending efferent projections of the superior olivary complex

[11]

서적

Neuroanatomy

Mosby

[12]

간행물

Chemically defined parallel pathways in the monkey auditory system

[13]

간행물

The natural history of sound localization in mammals--a story of neuronal inhibition

[14]

간행물

Mechanisms of sound localization in mammals

[15]

간행물

A neural map of auditory space in the owl

[16]

서적

Auditory/Somatosensory Interactions

Academic Press

[17]

서적

Auditory/Somatosensory Interactions

Academic Press

[18]

서적

Auditory/Somatosensory Interactions

Academic Press

[19]

서적

Last's Anatomy

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com