양웅

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

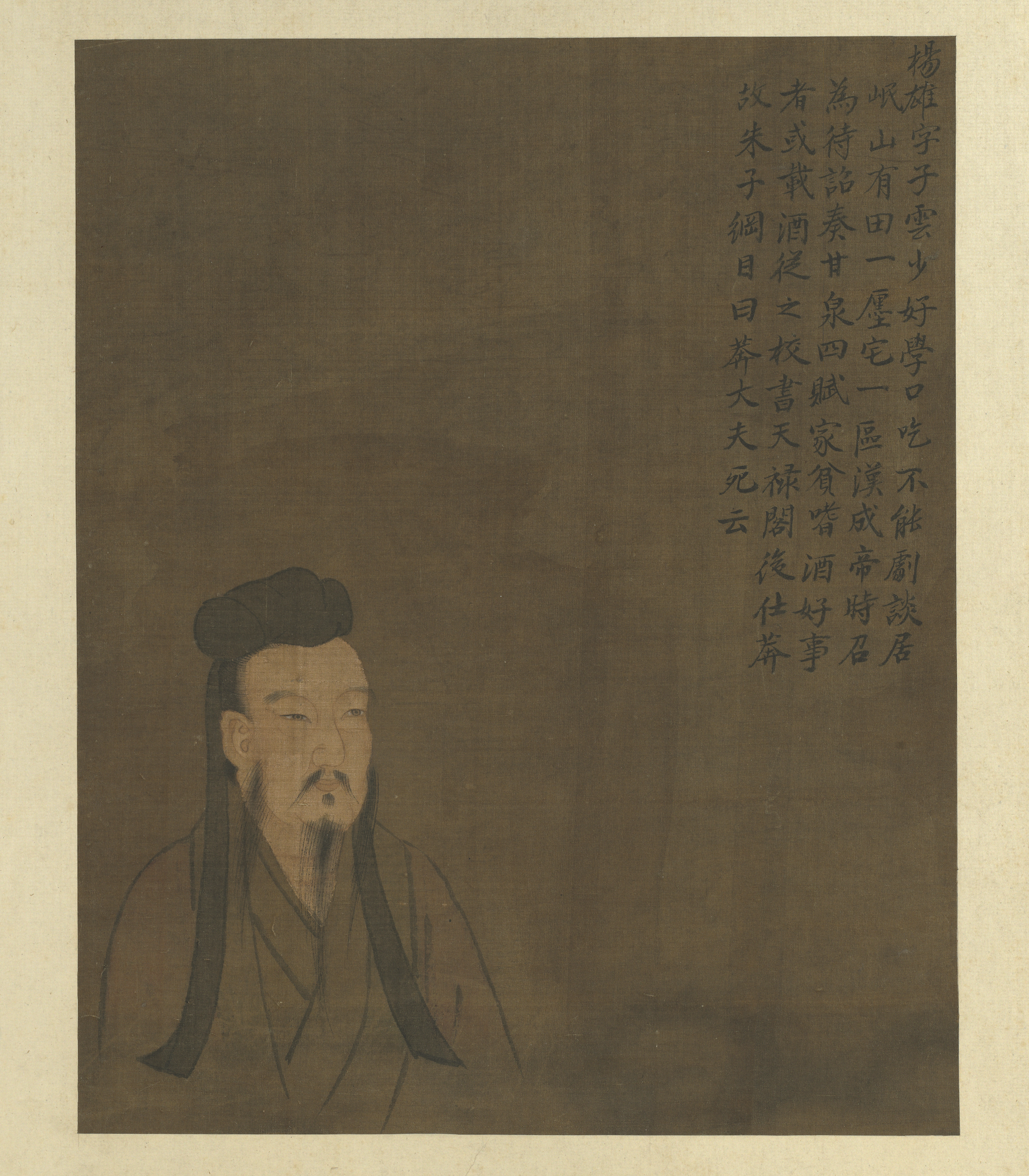

양웅은 한나라 시대의 학자, 문장가, 철학자이다. 그는 어려서부터 박식했으나 말을 더듬어 서적 탐독과 사색에 몰두했으며, 사마상여와 함께 한나라에서 가장 저명한 인물 중 한 명으로 꼽혔다. 그는 부(賦) 작가로서 명성을 떨쳤으며, 특히 《법언》은 그의 대표작으로, 《논어》를 모델로 한 철학적 저작물이다. 양웅은 또한 도가 사상을 수용하여 음양오행설을 비판하고, 인간의 본성이 선과 악이 혼합되어 있다는 인성론을 주장했다.

양웅은 《태현경(太玄經)》에서 볼 수 있듯이 고풍스럽고 난해한 문체를 사용했으며, 이는 당시 고문가(古文家)들에게 영향을 주었다. 그의 사상은 전국 시대의 제자백가 사상가들에 비해 독창성이 부족하다는 평가도 받는다. 그는 당대 지배층에 널리 퍼져 있던 음양오행설에 기반한 유교의 신비화를 비판했으며, 노자와 역경에 영향을 받아 선진 시대 도가의 자연과 객관을 중시하는 경향을 발전시키고자 했다. 또한 《법언》을 통해 독자적인 인성론과 합리주의적 윤리사상을 제시했다.

2. 생애

양웅은 촉(오늘날의 쓰촨성) 출신의 한(漢)나라 시대 학자이자 문인이다. 젊어서부터 박학했으나 말을 더듬는 성향 탓에 주로 독서와 사색에 몰두했다. 초기에는 동향 선배인 사마상여를 존경하여 그의 영향을 받아 부(賦) 창작에 힘썼으며, 이러한 문학적 재능은 30대에 수도 장안으로 진출하는 계기가 되었다.

성제 때 대사마 왕음의 추천으로 관직에 나아가 궁중 제사를 관장하는 급사황문랑(給事黃門郞)이 되었고, 이때 왕망, 유흠 등 당대의 주요 인물들과 교류했다.[1] 초기에는 황실의 위업을 찬양하고 행차의 웅장함을 묘사하는 부를 지었으나, 점차 궁정의 사치에 비판적인 생각을 품게 되었다.[1] 그는 부(賦)가 굴원의 작품처럼 본래 지녔던 '설득적 훈계'의 기능을 회복시키려 했으나 큰 호응을 얻지 못했다. 결국 화려한 문장보다는 도덕적 가치를 중시하게 되어 문학 활동에서 철학 연구로 방향을 전환했다. 이 시기에 논어를 본뜬 도덕 철학서 『법언』, 주역을 기반으로 한 점술 및 철학서 『태현경』, 그리고 당시 중국 각지의 방언을 집대성한 사전인 『방언』 등 후대에 큰 영향을 미친 저술들을 남겼다.[3]

왕망이 전한을 무너뜨리고 신(新)을 건국하자, 양웅은 새 왕조에서 대부(大夫) 벼슬을 받아 죽을 때까지 그 자리에 머물렀다. 이러한 처신은 현실 정치의 변화에 순응하며 안위를 도모하는 성격으로 해석되기도 하며, 후대, 특히 송대 이후 절의(節義)를 중시하는 유학자들로부터 비판의 대상이 되기도 했다. 말년에는 제자였던 유흠의 아들 유분(劉棻) 등이 연루된 부명(符命) 사건에 휘말려, 처벌을 두려워한 나머지 황실 도서관인 천록각 위에서 투신을 시도하는 등 개인적인 시련을 겪기도 했다. 다행히 목숨은 건졌으나 이 사건은 당시 큰 화제가 되었다. 양웅은 이후 18년 71세의 나이로 생을 마감했다. 사마상여와 더불어 양웅은 한나라 시대를 대표하는 저명한 문인으로 평가받으며, 『한서』에서는 이례적으로 두 사람에게 각각 두 부분으로 구성된 열전을 할애하여 그 중요성을 인정했다.[2]

2. 1. 초기 생애와 문학 활동

한(漢)나라의 다른 유명 작가들처럼, 양웅은 촉(오늘날의 쓰촨성) 출신이었으며, 구체적으로는 피(오늘날의 피현, 쓰촨성) 지역 출신이었다. 양웅은 자신의 가문이 기원전 6세기 진(晉)나라의 내전 동안 남쪽으로 이주했다고 주장했다. 젊은 시절 양웅은 같은 촉 출신이자 초기 한나라 시대 '웅대한 부(賦)' 양식의 대가였던 사마상여를 존경하고 모방했다. 양웅은 젊어서부터 학문을 좋아하여 매우 박학했으며, 세세한 것에 얽매이지 않는 성격으로 조용히 사색하는 것을 즐겼다. 부와 명예를 추구하지 않아 집안은 가난했지만, 그는 편안하고 침착했으며 도량이 컸다.

촉에 있을 당시 양웅은 향토 선배인 사마상여의 영향을 받아 사부(辭賦) 창작에 몰두했고, 항상 사마상여의 작품을 모범으로 삼았다. 또한 세상에 비관하여 강물에 몸을 던진 굴원의 『이소』에 깊이 감명받아, 『반리소(反離騷)』를 지어 그의 죽음을 애도하기도 했다.

30세가 넘어 처음으로 수도 장안에 간 양웅은 그의 문학적 재능을 추천받아 황제의 질문에 답하는 직책인 대조(待詔)에 임명되었다. 그의 부 작문 능력은 곧 황실의 인정을 받아, 황제를 위해 시와 부를 짓는 임무를 맡게 되었다.[1] 같은 해 12월, 성제의 사냥에 동행하여 「우렵부(羽獵賦)」를 지어 바쳤고, 이 공로로 낭(郎)으로 승진하여 황궁의 문을 출입하며 황제를 가까이 모시게 되었다. 이를 계기로 왕망, 유흠 등과 교류를 시작했다. 특히 유흠과의 만남은 양웅에게 반고의 증조부인 반유를 비롯한 반씨 가문과의 교류로 이어지는 귀중한 기회가 되었다. 박학했던 반유는 유향과 함께 서적 교정 작업에 참여했던 인물이며, 그의 아들 반사(班嗣)는 당시 이단으로 여겨지던 도가 사상에 정통했다. 이러한 교류는 양웅이 젊은 시절부터 좋아하고 배웠던 도가 사상에 대한 이해를 더욱 깊게 하는 중요한 계기가 되었다.[3]

양웅의 직무는 성제의 덕과 영광, 황실 행차의 웅장함을 찬양하는 것이었지만, 그는 황실의 사치스러운 생활에 불편함을 느꼈다.[1] 그는 부 장르를 '설득적 훈계'(諷|fèng중국어)에 다시 집중시키려 시도했다. 그는 이것이 굴원의 초기 작품들이 가진 본래 목적이라고 믿었지만, 사치에 대한 그의 완곡한 비판은 성제에게 주목받지 못하고 무시되었다. 수도에서의 생활을 통해 자신의 부족함을 깨달은 양웅은 성제의 허락을 받아 3년간 학문에 매진했고, 그 성과를 바탕으로 「감천부(甘泉賦)」, 「장양부(長楊賦)」, 축빈부(逐貧賦) 등을 잇따라 발표하며 사부 작가로서 명성을 떨쳤다.[3]

남조 양나라의 유협은 『문심조룡』에서 양웅의 부가 사마상여 등 이전 작가들이 자구의 아름다움에 치중했던 것과 달리, 경서 등을 많이 인용하여 학술적 경향을 띠며 새로운 경지를 열었다고 평가했다. 그러나 양웅 자신은 당시 사부가 점차 화려한 언어유희로 전락하는 경향에 한계를 느끼고, 도덕성이라는 더 중요한 문제를 외면한다고 비판했다. 그의 철학서 『법언』(『논어』를 모방)에서 이러한 생각을 밝혔고, 결국 "부라는 것은 동자의 조충전각(雕蟲篆刻, 어린아이의 벌레 조각이나 도장 새김처럼 자질구레한 기예)이요, 장부는 하지 않는 것이다"라고 선언하며 문예 작가로서의 길을 포기했다. 이후 그는 학문 연구에 전념하여 『태현경』(『주역』을 모방), 『법언』, 그리고 당시 중국 각 지역의 방언을 기록한 사전인 『방언』 등 중요한 저작들을 남겼다. 그의 다른 유명 작품으로는 '좌절의 부' 하위 장르의 대표작 중 하나인 '해조(解嘲|Jiě cháo중국어)'가 있다.

사마상여와 함께 양웅은 한나라 시대 가장 저명한 문인 중 한 명으로 평가받는다. 『한서』는 양웅과 사마상여 두 사람에게 각각 두 부분으로 구성된 열전을 할애했는데, 이는 당시 가장 유명했던 장군이나 재상보다도 더 큰 영예였다.[2]

2. 2. 학문적 전환과 저술 활동

양웅은 젊었을 때 동향 선배인 사마상여를 존경하여 그의 "웅대한 ''부''" 양식을 따랐다. 그는 사마상여의 작품을 본보기 삼아 〈우렵〉, 〈장양〉 등 장문의 부(賦)를 지었으며, 〈해조〉, 〈해난〉 같은 산문 사부를 통해 세태를 풍자하기도 했다. 그의 문학적 재능은 장안의 황실로 이어져, 한 성제 때 황제를 위해 시와 부를 짓는 "대기 관리" 직책을 맡게 되었다.[1] 또한 굴원의 『이소』에 감명받아 『반리소』를 지어 그의 죽음을 애도하기도 했다.

황실에서 양웅은 성제의 덕과 위업, 황실 행차의 화려함을 찬양하는 작품을 써야 했으나, 점차 궁정의 지나친 사치에 비판적인 생각을 품게 되었다.[1] 그는 굴원의 작품처럼 부(賦)가 본래 지녔던 "설득적 훈계"의 기능을 되살리려 했지만, 그의 완곡한 비판은 성제의 주목을 받지 못했다. 이 시기 양웅은 왕망, 유흠 등과 교류했으며, 특히 유흠을 통해 반고의 증조부인 반유를 비롯한 반씨 가문과도 교류했다. 박학했던 반유나 도가 사상에 밝았던 그의 아들 반사와의 교류는 양웅이 기존에 관심을 두었던 도가 사상에 대한 이해를 심화시키는 계기가 되었다.[3] 또한 성제의 허락을 받아 3년간 학문에 전념하며 「감천부」, 「장양부」, 축빈부 등을 지어 사부 작가로서 명성을 얻었다.[3]

남조 양나라의 유협은 『문심조룡』에서 양웅의 부가 사마상여 등의 작품과 달리 경서를 많이 인용하여 학술적 경향을 띠며 새로운 경지를 열었다고 평가했다. 그러나 양웅 자신은 화려한 언어 유희로 흘러가는 당시 부의 유행에 한계를 느끼고, "부라는 것은 동자의 조충전각(어린아이의 벌레 조각이나 도장 새김 놀이)일 뿐, 대장부가 할 일은 아니다"(『법언』)라고 선언하며 문예 창작 활동을 그만두고 학문 연구에 전념하게 되었다.

이후 양웅은 학자로서 뛰어난 업적을 남겼다. 그는 《주역》을 본떠 점술서인 《태현경》을 저술했고, 《논어》를 모범으로 삼아 도덕 철학을 논한 《법언》을 집필했다. 또한 당시 중국 각지의 방언을 집대성한 사전인 《방언》을 편찬했다. 현재 전해지지는 않지만, 《맹자》에 대한 주석 작업도 했던 것으로 보인다(『송사』 예문지).

2. 3. 왕망과의 관계와 최후

양웅은 한 성제 때 황제의 명을 전달하는 급사황문랑(給事黃門郞)이 되어, 훗날 황위를 찬탈하는 왕망, 그리고 학자 유흠 등과 함께 일했다. 이후 왕망이 전한을 무너뜨리고 신(新)을 세우자, 양웅은 새 왕조에서 대부(大夫) 벼슬을 받아 죽을 때까지 그 자리에 머물렀다. 이러한 그의 처신은 송대 이후 절의(節義)를 중시하는 유학자들로부터 비판의 대상이 되기도 했는데, 이는 그가 현실 정치의 변화에 순응하며 자신의 안위를 도모하는 성격이었음을 보여주는 일면으로 해석된다.

10년(신 시건국 2년), 양웅이 63세 되던 해에 큰 사건에 휘말렸다. 왕망은 자신이 하늘의 뜻(부명, 符命)을 받아 황제가 되었다고 주장하며 8년에 즉위한 후, 권위 유지를 위해 더 이상 새로운 부명을 만드는 것을 금지했다. 그러나 유흠의 아들이자 양웅의 문하생이었던 유분(劉棻) 등이 이 금령을 어기고 왕망에게 새로운 부명을 바치자, 왕망은 크게 노하여 관련자들을 엄히 처벌하려 했다. 양웅 또한 과거 유분에게 부명의 서식에 대해 조언해 준 일이 있었기에 처벌을 피하기 어렵다고 판단했다. 궁지에 몰린 양웅은 결국 황실 도서관인 천록각(天祿閣) 위에서 뛰어내려 목숨을 끊으려 시도했다.

양웅과 안면이 있던 왕망은 본래 일을 크게 만들 생각이 없었으나, 양웅의 극단적인 선택으로 인해 사건은 예상치 못하게 커지고 말았다. 양웅은 투신으로 큰 부상을 입었지만 다행히 목숨은 건졌고, 그의 자살 미수 사건은 수도 장안에 널리 퍼지게 되었다. 당시 사람들은 이 일을 두고 양웅이 스스로 지은 글("해조(解嘲)")의 구절을 비꼬아 "오직 고요하고 쓸쓸하여 스스로 누각에서 몸을 던졌네, 이에 맑고 이에 고요하여 부명을 만들었네(惟寂惟寞 自投閣 爰清爰静 作符命)"라는 속요를 불렀다고 전해진다.

이 사건 이후 양웅은 8년가량 더 생존했으며, 18년(천봉 5년)에 71세의 나이로 세상을 떠났다.

3. 사상

양웅은 고문(古文) 현실주의자로 평가받으며, 동시대의 관료이자 철학자인 환담(서기 28년 사망)과 가까운 동료였다. 그의 사상은 왕충(27년–서기 100년경)의 저술에도 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 그는 또한 부(賦)의 지나친 기교와 장황함을 비판하기도 했으며, 환담으로부터 "서쪽 지역의 공자"라는 높은 평가를 받았다.

이 외에도 양웅은 언어학적으로 중요한 자료인 《방언(方言)》과 〈훈찬편(訓纂篇)〉을 남겼으며, 천문학 분야에서도 《난개천팔사(難蓋天八事)》를 저술하는 등 다방면에 걸쳐 업적을 남겼다.

3. 1. 음양오행설 비판

양웅은 당시 지배층 사이에서 널리 퍼져 있던 음양오행설에 기반하여 유교를 신비화하는 경향에 비판적인 입장을 취했다. 그는 노자와 역의 사상을 바탕으로, 선진 시대 도가 사상이 강조했던 자연과 객관성을 중시하는 관점을 발전시키고자 노력했다.

이러한 생각은 그의 저서 《법언(法言)》에 잘 나타난다. 이 책에서 양웅은 원시 유교의 인위적인 도덕 교화의 필요성을 인정하면서도, 인간의 본성은 선과 악의 양면성을 모두 지닌다는 '선악 양성론'을 주장했다. 이를 통해 그는 신비주의적인 해석보다는 합리주의에 기반한 윤리사상을 강조했다. 또한 《법언》에는 당시 실권자였던 왕망의 위선적인 면모를 비판하는 내용도 포함되어 있다.

3. 2. 도가 사상 수용

당시 지배층 사이에 널리 퍼져 있던 음양오행설에 기반한 유교의 신비주의적 해석에 비판적인 입장을 가졌던 양웅은[3], 노자와 역경에 주목하였다. 이를 바탕으로 선진(先秦) 시대 도가 사상의 특징인 자연과 객관성을 중시하는 경향을 발전시켰다.[3] 이는 범신론적인 관점으로 나타나기도 했다.

유흠과의 교류는 반고의 집안인 반씨 일문과의 교류로 이어졌는데, 이는 양웅의 도가 사상 이해에 중요한 계기가 되었다. 특히 반유의 아들인 반사는 당시 이단으로 여겨지던 도가 사상에 깊이 정통한 인물이었다. 양웅은 반사와의 교류를 통해 젊은 시절부터 관심을 가졌던 도가 사상에 대한 이해를 더욱 심화시킬 수 있었다.[3]

3. 3. 인성론: 선악 혼합설

양웅은 인간의 본성에 대해 맹자나 순자와는 다른 견해를 제시했다. 그는 인간의 본성이 본질적으로 선하다는 맹자(기원전 4세기)의 주장이나, 본질적으로 악하다는 순자(기원전 약 300–230년)의 주장에 동의하지 않았다. 그는 인간의 본성이 선과 악이 뒤섞여 있다고 보았다. 이러한 생각은 그의 저서 《법언》에 잘 나타나는데, 여기서 그는 '선악 양성(善惡兩性)'의 인성론을 주장하며, 이에 따른 합리주의적인 윤리사상을 강조했다. 또한 그는 원시 유가 사상에 기반하여 인위적인 도덕 교화의 필요성을 인정했다.

4. 평가 및 영향

제공된 원본 소스(`source`)가 없어 '양웅' 문서의 '평가 및 영향' 섹션 내용을 생성하거나 검토할 수 없습니다.

수정 및 검토를 진행하기 위해서는 먼저 해당 섹션의 내용이 담긴 원본 자료가 필요합니다. 원본 자료를 제공해주시면, 제시된 지침과 허용된 문법에 따라 위키텍스트를 작성하고 검토하여 결과를 출력하겠습니다.

5. 가계

참조

[1]

서적

1986

[2]

서적

1982

[3]

서적

はじめて学ぶ中国思想 思想家たちとの対話

ミネルヴァ書房

2018-04-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com