움베르토 마투라나

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

움베르토 마투라나는 칠레의 생물학자이자 철학자이며, 자기생성 개념을 창안한 것으로 유명하다. 그는 칠레 대학교에서 의학과 생물학을 공부하고, 런던 대학교에서 해부학과 신경생리학을 연구했으며, 하버드 대학교에서 세포 생물학으로 박사 학위를 받았다. 이후 매사추세츠 공과대학교에서 제롬 레트빈과 함께 개구리 시신경 연구를 진행했다. 마투라나는 생명 시스템을 인지 시스템으로 보고, 관찰자의 주관성을 강조하는 생물학적 인지 개념을 제시했다. 주요 개념으로는 자기생성, 자율성, 구조적 결정론 등이 있으며, 프란시스코 바렐라와 공동 저술한 <앎의 나무> 등이 있다.

움베르토 마투라나는 칠레 산티아고에서 태어나 칠레 대학교에서 의학과 생물학을 공부했다. 1954년 록펠러 재단의 장학금으로 런던 대학교에서 해부학과 신경생리학을 연구했고, 1958년 하버드 대학교에서 박사 학위를 받았다.

마투라나의 연구는 인지, 자기생성, 언어화, 무시간 사이버네틱스, 구조적으로 결정된 시스템과 같은 개념을 다룬다. 그의 연구는 철학, 인지 과학, 심지어 가족 치료까지 영향을 미쳤다. 그는 야콥 폰 윅스쿨의 연구에서 영감을 받았다.[2]

2. 생애와 경력

MIT 전자 연구소(RLE) 박사 후 연구원으로 제롬 레트빈의 연구실에 합류하여 개구리 시신경과 뇌간 시각 피개의 전기적 활동을 연구했다. 비수초화된 시신경 섬유와 수초화된 시신경 섬유의 종결 위치 차이를 발견하고, 시신경 섬유가 시각 지도를 형성함을 밝혔다. 워렌 맥컬로치, 월터 피츠와 함께 "개구리의 눈이 개구리의 뇌에게 말하는 것"이라는 논문을 발표, 신경윤리학 분야 초기 논문 중 하나로 평가받는다.

"자연" 시각 자극을 사용, 다섯 가지 생리적 유형의 망막 신경절 세포를 발견했다. 그중 하나는 "벌레 감지기"로 불리는 작고 어두운 물체에 민감했다. 레트빈과 마투라나는 생리학적, 해부학적 실험을, 맥컬로치와 피츠는 이론적 엄밀성을 제공했다.

개구리 눈 논문의 결과를 상세히 설명하는 논문을 공동 집필하고, 절단된 개구리 시신경 섬유의 재생에 대한 논문도 발표했다. 또한 새로운 시각 자극과 반복 자극에 반응하는 두 종류의 시각 유발 피개 세포를 설명했다.

무미류, 비둘기 시각, 문어 전기 생리학 연구를 수행 후, 1960년 칠레로 돌아갔다.

1960년 칠레 대학교 산티아고 의과대학 생물학과 조교수로 임명, ''Biología del Conocer''(인식의 생물학) 연구 센터에서 신경과학을 연구했다. 페르난도 플로레스, 훌리오 올라야의 존재론적 코칭 연구에 영향을 주었다.

1994년 국립 자연 과학상을 수상했다.[4] 마트리츠 형성 연구소를 설립, 2020년 사이버네틱스 학회 명예 펠로우십을 받았다.

2021년 5월 6일 산티아고에서 폐렴으로 92세의 나이로 사망했다.[5][6]

2. 1. 초기 생애 및 교육

칠레 산티아고에서 태어났다. 1947년 리세오 마누엘 데 살라스에서 고등학교를 졸업한 후, 칠레 대학교에 입학하여 산티아고에서 의학을, 런던과 매사추세츠 주 케임브리지에서 생물학을 공부했다. 1954년, 록펠러 재단으로부터 해부학과 신경생리학을 J. Z. 영(오징어 거대 축삭의 "발견자"이자 나중에 ''지식의 나무''의 서문을 썼다)과 함께 런던 대학교에서 공부할 수 있는 장학금을 받았다. 마투라나는 런던 대학교에서 공식적으로 받아들여지지 않은 "보이지 않는" 학생이었다고 적었다.

그럼에도 불구하고 그는 뇌에서 망막으로 연결되는 원심성 섬유의 존재 가능성을 조사하는 연구를 수행하여 논문을 발표했다. 이 연구에서 그는 수술 후 몇 주에서 몇 달 동안 유지된 두꺼비의 시신경을 한쪽만 절단했다. 그런 다음 기존의 Weigert와 Holmes의 신경 섬유 염색 방법을 사용하여 절단된 신경의 안구 및 뇌 스텀프를 검사했으며 '얇음'에도 불구하고 원심성 섬유가 존재한다고 결론지었다. 조류 및 파충류와 달리 양서류는 망막과 직접 연결되는 뇌간의 꼬리 부분에 위치한 별개의 협곡-시각핵이 없었다.

마투라나는 그 후 지도교수인 조지 B. 채프먼과 함께 박사 학위를 받기 위해 하버드로 갔다. 채프먼의 전문 분야는 세포 생물학과 미세 구조였다. 마투라나는 1958년에 양서류 시신경에 대한 연구 논문으로 박사 학위 논문을 발표했다. 그가 이 특정한 연구를 수행한 이유는 명확하지 않다. 채프먼은 미세 구조적 방법을 사용하는 세포학자였다. 그는 조지타운 대학교에서 나중에 뛰어난 경력을 쌓는 동안에도 개구리나 시신경에 대해 연구한 적이 없었다. 그러나 하버드에서 길 건너에 있는 MIT에서 제롬 레트빈은 개구리 시신경에서 전기 생리학적 기록을 하고 있었다. 마투라나는 J.Z. 영(이탈리아 나폴리의 동물학 연구소에서 그들과 함께 일했던 레트빈과 동료들을 알고 있었다)을 통해 레트빈과 접촉했다. 마투라나의 논문은 개구리 시신경이 이전에 추정했던 것보다 30배나 많은 섬유를 포함하고 있음을 밝혀냈다. 대부분의 섬유는 비수초화되어 있으며, 시신경 섬유의 수는 약 500,000개에 달한다. 그는 시신경의 섬유 수가 망막의 신경절 세포 수와 거의 일치한다는 것을 발견했다.

2. 2. 학문적 경력

1954년, 록펠러 재단의 장학금으로 런던 대학교에서 J. Z. 영과 함께 해부학과 신경생리학을 공부했다. 마투라나는 런던 대학교에서 공식적으로 받아들여지지 않은 "보이지 않는" 학생이었지만, 연구를 통해 뇌에서 망막으로 연결되는 원심성 섬유의 존재 가능성을 조사하는 논문을 발표했다.[4] 이 연구에서 그는 수술 후 몇 주에서 몇 달 동안 유지된 두꺼비의 시신경을 한쪽만 절단하고, 기존의 신경 섬유 염색 방법을 사용하여 절단된 신경의 안구 및 뇌 스텀프를 검사하여 원심성 섬유가 존재한다고 결론지었다.

1958년 하버드 대학교에서 양서류 시신경에 대한 연구 논문으로 박사 학위를 받았다.[4] 그 후 MIT 전자 연구소(RLE)에서 박사 후 연구원으로 제롬 레트빈의 연구실에 합류했다. 마투라나와 레트빈은 개구리 시신경과 망막의 주요 표적인 뇌간 시각 피개에서 전기적 활동을 기록했다. 그들은 워렌 맥컬로치, 월터 피츠와 함께 "개구리의 눈이 개구리의 뇌에게 말하는 것"이라는 논문을 발표했는데, 이 논문은 신경윤리학 분야에서 초기 논문 중 하나로 평가받는다.

1960년 칠레로 돌아와 칠레 대학교 산티아고 의과대학 생물학과 조교수로 임명되었다.[4] 그는 칠레 대학교에서 ''Biología del Conocer''(인식의 생물학) 연구 센터에서 신경과학을 연구했다. 1994년에는 칠레의 국립 자연 과학상을 수상했다.[4]

3. 주요 개념

마투라나는 의과대학생 시절 결핵으로 요양하면서 삶의 본질에 대해 성찰했고, "살아있는 시스템의 특징은 개별적인 자율적 실체이며, 그들이 살아가는 모든 과정은 스스로를 참조한다"는 것을 깨달았다. 이러한 자율성의 패러다임은 그의 연구와 작업의 기초가 되었다.[2]

마투라나는 그의 제자 프란시스코 바렐라와 함께 "자기생성" 개념을 처음으로 정의하고 사용했다.[7] 1970년대 초, 프란시스코 바렐라와 함께 자기생성 개념을 창안한 것으로 유명하며, 신경생물학(neurobiology) 실험에서 얻은 관찰 사실을 바탕으로 철학이나 인지과학과도 관련된 연구를 진행했다.[1]

비둘기 망막의 반응이 외부의 물리적 자극과 간단하게 대응하지 않는다는 관찰은 마투라나가 자기생성 개념에 도달하는 계기가 되었다. 그는 생명 시스템이 신경계 유무와 관계없이 인식을 수행하는 시스템이라고 보았으며, 철저한 구성주의(radical constructivism)와 상대주의적 인식론(relativistic epistemology)을 주장했다. 진화 과정에 대해서도 적자생존이 아닌 내추럴 드리프트(natural drift)로 파악할 것을 주장했다.[1]

3. 1. 인지

마투라나는 자기생성 개념을 중심으로 인지 연구를 진행했다. 그의 연구는 철학, 인지 과학 분야에 영향을 주었으며, 가족 치료에도 응용되었다.[2] 그는 야콥 폰 윅스쿨의 연구에서 영감을 받았다.[2]

의과대학생 시절 결핵으로 요양원에 있을 때, 그는 자신의 상태와 삶의 본질에 대해 성찰하며 "살아있는 시스템은 개별적인 자율적 실체이며, 삶의 모든 과정은 스스로를 참조한다"는 것을 깨달았다.[2] 이러한 자율성 개념은 그의 연구와 작업의 기초가 되었다.

마투라나와 프란시스코 바렐라는 자기생성 개념을 처음으로 정의하고 사용했다. 그들은 신경계 유무와 관계없이 모든 생명체는 인지 시스템이며, 살아있는 것은 인지의 과정이라고 주장했다.[7]

3. 1. 1. 생물학적 인지

움베르토 마투라나는 생물학적 인지 개념과 함께 인지에 대해서 수용자의 주관성의 중요함을 강조하는 '''‘관찰자’''' 개념을 도입했다. 인지는 관찰자 없이는 이루어질 수 없으며 관찰자 없이는 존재할 수 없다. '''‘관찰자’'''라는 용어는 통상적으로 ‘거리를 유지하고 따라서 간접적으로 중립성을 주장한다.’는 분리적 개념을 지니고 있는데 마투라나는 관찰자의 개념이 거리를 가지고 있기 때문에 인지 개념에 보다 적합하다고 주장한다. 관찰자는 체험과 구분되어 있기 때문에 관찰자이며 체험과 구분되지만, 구분되어있다는 것을 알기 때문에 체험으로부터 고립되지 않는다고 설명한다.

마투라나는 1940년대 미국 생물학자 로저 스페리의 '''도롱뇽 실험'''을 재해석하여 신경체계와 인지체계의 주관성을 설명했다. 로저 스페리의 도롱뇽 실험에서 로저는 도롱뇽의 한쪽 눈을 빼내 시신경을 절단하고 눈을 180도 회전시킨 다음 다시 집어넣었다. 이 때 도롱뇽은 외부의 먹이를 시각적으로 인지할 수는 있지만 혀를 180도 반대 방향으로 뻗었다.

마투라나는 스페리의 실험을 통해 신경체계는 외부의 자극을 망막을 통해 받아들이는 것으로 보이지만 도롱뇽의 혀가 실제 먹이가 있는 방향이 아니라 자신이 지각하는 방향을 향해 뻗는 다는 것은 도롱뇽의 인지가 내적으로 이루어진 것이라고 보았다. 즉 유기체의 '''정보처리'''는 외부에서 오는 자극을 처리하여 적절한 행위를 하는 것이 아니라 유기체의 내부에서 일어나는 것이며 유기체의 정보 처리는 주관적이기 때문에 진리라고 말할 수 있는 외부 세계는 없다. 마투라나가 말하는 실재는 외부 세계의 실존이 아니라 관찰자가 지각하는 주관적인 실재를 의미한다. 따라서 관찰자는 환경 없이는 아무것도 지각할 수 없고, 환경은 관찰자 없이는 지각될 수 없다.

마투라나에 의하면 오직 '''관찰자'''들만이 내부와 외부, 또는 투입과 산출을 구분할 수 있고 따라서 내적 과정들 과 유기체에 가해지는 외적 자극의 충격 또는 외부 세계에 가하는 유기체의 자극을 규명할 수 있다. 내부와 외부 또는 투입과 산출의 구분은 관찰자들의 두 세계를 비교하는 이중보기의 관점을 통해서만 가능한 것이며 이중보기는 '''‘객체’'''와 객관화를 대상으로 하는 인간의 언어 위에서 비로소 가능한 일이다.

관찰하기에는 관찰자 본인이 무언가를 관찰하고 있다는 관찰과 함께 관찰을 공통적인 통찰의 공간에서 다른 관찰자들과 협력할 수 있는 언어적 능력이 포함된다. 공통적인 통찰의 공간은 관찰자의 주관적인 실재가 타자들에게 설명되어 실제로 이러하다는 주장의 근거를 갖는 공간이다. 인간의 인지는 ‘관찰하기’라는 명제를 통하여 유기체의 인지와 구분된다.

신경계는 외부 세계와 독립된 폐쇄적 체계이다. 일반적인 인식처럼 신경체계는 외부의 정보를 처리하여 적절한 반응을 이끌어 내는 입력과 산출에 근거한 체계가 아니다. 신경체계는 그 자신만의 독특한 작동 방식을 갖춘 '''‘구조적으로 결정된 체계’'''이며 이 체계 안의 변화는 단지 유발 될 뿐 외부 세계의 특질이나 성질에 의해 결정되지는 않는다. 신경체계는 상호 작용하는 요소들의 폐쇄적인 네트워크이다.

여기서 말하는 폐쇄는 물리적 개념이 아니며 신경체계는 완전히 외부와 차단될 수는 없다. 그러나 폐쇄는 체계의 경계를 의미하며 이것은 신경체계를 하나의 ‘구체적으로 결정된 존재’로 만드는 체계의 작동을 의미한다.

환경의 구조는 신경계에 변화를 유발할 뿐 그것을 결정하지는 못한다. 그러나 관찰자는 신경계와 환경의 구조를 함께 살필 수 있다. 이른바 '''이중보기'''라 불리는 이것은 인간이 내부에서 일어난 일과 외부상황을 비교하여 두 영역에서 본 것을 자신의 결론과 관련지을 수 있는 인지 능력을 의미한다.

신경생물학(neurobiology) 실험에서 얻은 관찰 사실을 바탕으로 철학이나 인지과학과도 관련된 연구를 진행했다. 특히 1970년대 초 제자인 프란시스코 바렐라와 함께 자기생성 개념을 창안한 것으로 유명하다.[1]

비둘기 망막의 반응이 외부의 물리적 자극과 간단하게 대응하지 않는다는 관찰 사실이 마투라나가 자기생성 개념에 도달하는 계기가 되었다. 이로부터 생명 시스템이란 신경계를 가지고 있든 없든 인식을 수행하는 시스템이라는 생각에 이르러, 철저한 구성주의(radical constructivism)와 상대주의적 인식론(relativistic epistemology)을 제창했다. 진화 과정에 대해서도 이를 적자생존이 아닌 내추럴 드리프트(natural drift)로 파악할 것을 주장했다.[1]

3. 1. 2. 언어적 영역

둘 이상의 유기체들이 재귀적으로 상호작용 할 때 사회적 접속이 생겨난다. 유기체들은 접속을 통해 서로 엮인 채 자기생성을 실현하며 이 사회적 접속의 영역에서 생긴 행동 방식이 바로 의사소통적 행동이다. 의사소통적 행동은 타고난 것일 수도 있고 배운 것일 수도 있는데, 그 중 배운 의사소통적 행동을 가리켜 '''언어적 영역'''이라고 말한다. 이것은 언어의 바탕이 되지만 그 자체로 언어라고 부르지는 않는다.

인간은 사회적 삶 속에서 언어적 영역을 산출하는 유일한 동물은 아니지만 언어적 행동 조정을 통해 새로운 현상계인 ‘언어의 나라’를 산출한다. 언어는 인간의 행동 영역을 크게 변형시키며 언어적 구분인 '''객체'''의 발생을 통해 성찰이나 의식과 같은 새로운 현상을 가져 왔다. 이런 언어의 근본적인 특징은 언어를 가지고 작업하는 이에게 주위 상황과 자기 자신을 기술 할 수 있도록 하였다.

이에 따라 언어와 함께 말할 줄 아는 존재인 ‘관찰자’가 생겨난다. 언어는 '''관찰자'''인 인간의 특징인 성찰과 '''관찰하기'''를 가능케 해주는 도구이며 언어 안에 바로 '''사람다움'''이 담겨있다고 볼 수 있다.

3. 2. 자기생산 (Autopoiesis)

마투라나는 제자이자 동료인 프란시스코 바렐라와 함께 자기생산(Autopoiesis)이라는 개념을 창안했다. 자기생산 개념은 ‘생물이란 무엇인가?’, ‘어떤 것이 살아있는 것인가?’에 대한 탐색에서 출발한다. 마투라나는 살아있다는 사실은 물질의 속성이 아니라고 주장하며, 살아있는 존재들은 자율적이고 규정된 한계를 지니며, 어떤 것들이 그들에게 속하고 어떤 것이 그렇지 않은가에 대한 경계선이 있음을 바탕으로 자기생산 개념을 정립하였다.[2]

마투라나와 바렐라는 "생명체는 인지 시스템이며, 살아있는 것은 인지의 과정이다. 이 진술은 신경계를 가지고 있든 없든 모든 유기체에 유효하다."라고 썼다.[7] ''구성주의 재단''에 실린 한 논문에서, 마투라나는 자기생성이론의 기원과 바렐라와의 협력에 대해 설명했다.[8]

비둘기 망막의 반응이 외부의 물리적 자극과 간단하게 대응하지 않는다는 관찰 사실이 마투라나가 자기생성 개념에 도달하는 계기가 되었다. 이로부터 생명 시스템이란 신경계를 가지고 있든 없든 인식을 수행하는 시스템이라는 생각에 이르러, 철저한 구성주의와 상대주의적 인식론을 제창했다. 진화 과정에 대해서도 이를 적자생존이 아닌 내추럴 드리프트(natural drift)로 파악할 것을 주장했다.

자기 자신 이외의 다른 것을 창출하는 체계는 '''타자 생산 체계'''라고 부른다.

3. 2. 1. 세포 수준에서의 자기생산

마투라나는 생물을 특징짓는 기준으로 자기 자신을 지속적으로 생성하는 특징을 제안하였으며, 이런 뜻을 내포한 단어로 생물을 정의하는 조직을 자기생성(autopoiesis) 조직이라고 부른다. 그리스어로 ''autos''는 ''자기 자신''을, ''poiein''은 ''만들다''를 의미한다.

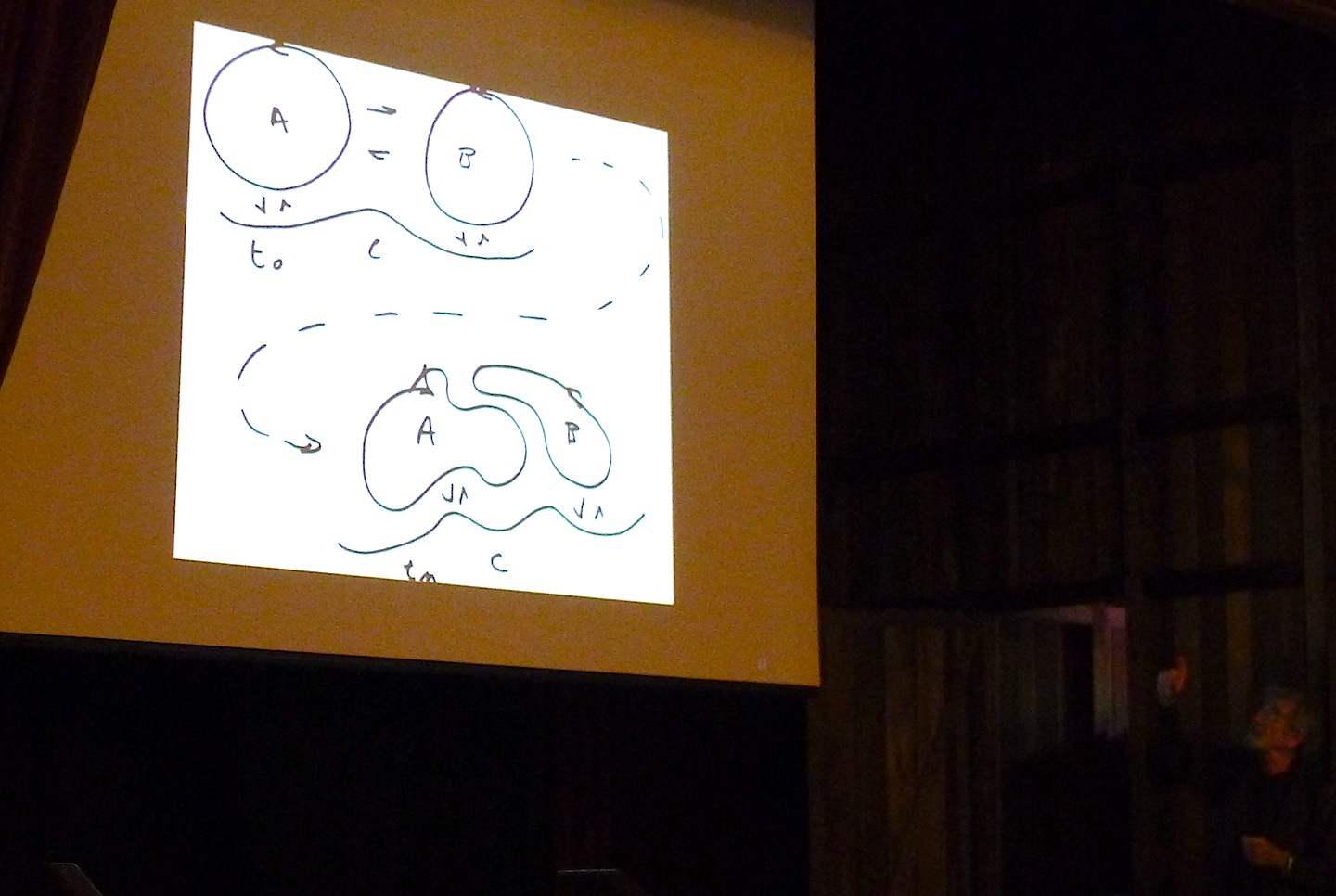

하나의 생명체를 관찰해보면 서로 상호작용하는 분자들을 생산하는 체계를 발견하는데, 이 체계는 분자들을 생산하고, 이 분자들이 다시 분자들을 생산하는 체계를 생산하여 자신의 경계선을 한정시킨다. 이와 같은 네트워크를 자기생산적이라고 부른다. 이 체계는 물질의 투입에는 개방되어 있지만, 그것을 낳는 관계들의 움직임과 관련해서는 폐쇄적이다.

마투라나는 자기 생성조직을 정의하는 관계를 세포 수준에서 예로 들었다. 세포는 자기생성 개체인 분자 요소들이 끊임없이 상호작용을 하며, 세포 내에서 이루어지는 화학적 상호작용들은 세포의 물질대사라고 불린다. 자연계에서 일어나는 다른 분자 변화와 다르게 세포의 물질대사에서 중요한 점은, 세포의 물질대사를 통해 생성된 구성 요소들은 다시 생성한 변화 작용 안에서 통합된다는 것이다. 몇몇 요소들은 이 변화 작용의 테두리를 이룬다. 공간 안에 무엇이 생길 수 있게 해주는 테두리 구조물을 형태학적 개념으로 '''막'''이라고 한다. '''막'''은 단순한 구성 요소로 공간을 구분 짓는 물질 대사의 산물이 아니라, 변화 작용의 크기를 제한하고 변화 자체에도 참여한다. 세포의 물질대사는 막에 의해 제한되지만, 막은 다시 물질대사에 작용을 하면서 현상이 끊임없이 이루어진다. 막 자체가 세포 변화의 일부이다.

물질대사와 막의 작용, 역동성과 테두리의 작용은 순차적인 것이 아니라 통일된 현상이다. 자기생산은 자율적이고 자신의 자율을 실현하는 생명 체계들에게 고유한 특수한 방식이자 방법이지만, 자율보다는 일반적이며 자율과는 엄격하게 구분되어야 하는 작용으로 보았다.

3. 3. 자율성

체계의 자율성이란 체계가 외부에 의해 결정되는 것이 아니라는 점을 말한다. 외부 자극은 구조 변화를 유발하지만, 결과는 체계 자체의 구조에 의해 결정된다. 마투라나에 따르면 체계 내에서 일어나는 일은 체계의 구조에 의해 결정되며 외부 영향력에 의해 구체적으로 결정되지 않는다. 이러한 자율성은 구조적 결정론과 깊이 연관되어 있다.[2]

생명체계 조직의 폐쇄성은 환경에 대한 자율성을 부여한다. 폐쇄성은 체계가 해석되는 정체성을 보존하며, 외부와 상호작용할 수 있게 한다.

마투라나는 의대생 시절 결핵을 앓으면서 자율성에 대한 영감을 얻었다. 요양 중 "살아있는 시스템은 개별적인 자율적 실체이며, 모든 과정은 스스로를 참조한다"는 깨달음을 얻었고, 이는 그의 연구 기초가 되었다.[2]

그의 제자 프란시스코 바렐라와 함께 "자기생성" 개념을 정의하고 사용했다.[7]

3. 3. 1. 구조적 결정론

마투라나가 주장하는 자율성은 구조적 결정론에서 비롯된다. 구조적 결정론이란 우리가 어떤 체계를 작동시킬 때 작동하는 체계가 결정되어 있기 때문에 어떠한 식으로 작동될 것이라고 기대할 수 있음을 말한다. 마투라나는 녹음기 예시를 통해 구조적 결정론을 설명한다. 녹음기를 누를 때 개인은 녹음기가 작동하기를 기대하고 누르며 이것이 바로 녹음기를 하나의 체계로 다룬다는 '구조적 결정론'이다. 인간은 구조적으로 결정된 체계만을 다루며 인간 또한 구조적으로 결정된 체계들이다. 구조적 결정론을 통하여 체계 안에서 일어나는 일들이 이미 '결정된 구조'에 의해 결정되는 것이며 외부의 영향력에 의해 결정되는 것이 아님을 알 수 있다.

3. 3. 2. 조직과 구조

구조와 조직의 구분을 통하여 체계가 변화하였을 때에도 그 체계가 어떻게 변할 수 있었는지 파악할 수 있으며, 또한 변화한 체계가 이전의 것과 동일한 체계인지 포착할 수 있게 된다.

3. 4. 구성주의

구성주의는 구분이론적인 사유에서 시작되었다. '''급진적 구성주의'''라고도 불리는 이 연구 경향성은 인지이론과 인식론적 사유경향을 말한다. 구성주의는 하나의 통합된 이론 틀로 완성되지는 못하였으나, 각각의 구성주의자들은 ‘관찰하기’와 ‘구분하기’, ‘자율성’과 ‘조절’, ‘조직의 폐쇄성’과 ‘구조결정성’, ‘환경’과 ‘체계’ 등을 다루고 있다. 급진적 구성주의에서의 인식론은 인지이론이면서 비환원주의적이며, 기존의 인식론과는 다르게 인식의 대상이 아닌 인식에 초점을 맞추어 인식과정과 결과에 대해 연구를 진행하였다. 구성주의의 비환원성은 신경생리학적 측면에서부터 시작되며, 두뇌는 환경을 입력하는 반사체계가 아니라 대상을 내부에서 처리하는 폐쇄된 체계라는 논점을 근간으로 하여 인식론을 발달시켰다.[2]

마투라나와 그의 제자 프란시스코 바렐라는 "자기생성" 개념을 처음으로 정의하고 사용했는데, 이는 마투라나의 독창적인 아이디어였다. 진화 분야에 중요한 공헌을 한 것 외에도, 마투라나는 신경생물학의 경험적 발견에 기반한 인식론과 관련이 있다. 마투라나와 바렐라는 "생명체는 인지 시스템이며, 살아있는 것은 인지의 과정이다. 이 진술은 신경계를 가지고 있든 없든 모든 유기체에 유효하다."라고 썼다.[7]

신경생물학(neurobiology) 실험에서 얻은 관찰 사실을 바탕으로 철학이나 인지과학과도 관련된 연구를 진행했다. 특히 1970년대 초 제자인 프란시스코 바렐라와 함께 자기생성 개념을 창안한 것으로 유명하다.

비둘기 망막의 반응이 외부의 물리적 자극과 간단하게 대응하지 않는다는 관찰 사실이 마투라나가 자기생성 개념에 도달하는 계기가 되었다. 이로부터 생명 시스템이란 신경계를 가지고 있든 없든 인식을 수행하는 시스템이라는 생각에 이르러, 철저한 구성주의(radical constructivism)와 상대주의적 인식론(relativistic epistemology)을 제창했다. 진화 과정에 대해서도 이를 적자생존이 아닌 내추럴 드리프트(natural drift)로 파악할 것을 주장했다.

4. 저서

| 출판 연도 | 제목 | 공동 저자 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1979년 | 자기생성 및 인지: 생명의 실현(Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living) | 프란시스코 바렐라 | 보스턴 과학 철학 연구, ISBN 90-277-1015-5 |

| 1984년 | 지식의 나무. 인간 이해의 생물학적 기초](The tree of knowledge. Biological basis of human understanding) | 프란시스코 바렐라 | 1992년 개정판 출간 |

| 1990년 | 인지의 생물학과 인식론](Biology of Cognition and epistemology) | 칠레 테무코 프론테라 대학교(Universidad de la Frontera) 편집 | |

| 1992년 | 움베르토 마투라나와의 대화: 생물학자 심리치료사에게 묻다](Conversations with Humberto Maturana: Questions to biologist Psychotherapist) | K. 루드비히 | 칠레 테무코 프론테라 대학교 편집 |

| 1994년 | 성찰과 대화](Reflections and Conversations) | 쿠르트 루드비히 | 패밀리 연구소 컬렉션, FUPALI 편집, 코르도바 |

| 1994년 | 민주주의는 예술 작품이다](Democracy is a Work of Art) | 라운드테이블 컬렉션, 리노타입 편집 보고타 볼리바르 이 시아 | |

| 1997년 | 객관성 - 강요하는 논쟁](Objectivity - An argument to force) | 산티아고 데 칠레: 돌멘 편집 | |

| 1997년 | 기계와 생명체. 자기생성이 살아있는 조직을 만든다](Machines and living things. Autopoiese to do Organização Vivo) | 프란시스코 바렐라 | 포르투 알레그레: 메디컬 아트 |

| 2004년 | 존재에서 행함으로, 인지 생물학의 기원](From Being to Doing, The Origins of the Biology of Cognition) | 버나드 포어슨 | 페이퍼백 |

| 2004년 | 생물학에서 심리학으로](From biology to psychology) | 페이퍼백 | |

| 2008년 | 생물-문화 6개의 에세이에서 인간 거주](Habitar humano en seis ensayos de biología-cultural) | 시메나 다빌라 | |

| 2009년 | 사랑의 생물학에서 인간성의 기원](The Origins of humanness in the Biology of Love) | 게르다 베르덴-졸러, 필 버넬 | |

| 2009년 | 인간성의 감각](Sense of humanity) | 페이퍼백 | |

| 2012년 | 사랑의 생물학에서 인간성의 기원](The Origin of Humanness in the Biology of Love) | 게르다 베르덴-졸러 | 필 버넬 편집, 철학 문서 센터, 샬러츠빌 VA; 엑서터 UK: 임프린트 아카데믹 |

| 2015년 | 살아있는 나무](El árbol del vivir) | 시메나 다빌라 | |

| 2019년 | 우리 일상 생활의 역사](Historia de nuestro vivir cotidiano) | 시메나 다빌라 | |

| 1972년 | De máquinas y seres vivoses | 프란시스코 바렐라 | 산티아고: 편집부 |

| 1980년 | "Autopoiesis: the organization of the living" | 프란시스코 바렐라 | Autopoiesis and Cognition: the Ralization of the Living에 수록, 보스턴: D. Reidel; (2001) Springer, ISBN 9027710163 (pbk) |

| 1991년 | 『オートポイエーシス — 生命システムとは何か』 | 프란시스코 바렐라 | 河本英夫(가와모토 히데오) 번역, 국문사, ISBN 4772003673 |

| 1978년 | "[http://www.enolagaia.com/M78BoL.html 언어의 생물학: 현실의 인식론,]" | Miller, G.A., and Lenneberg, E. (eds.), Psychology and Biology of Language and Thought: Essays in Honor of Eric Lenneberg, Academic Press, pp. 27–63. | |

| 1987년 | The Tree of Knowledge: the Biological Roots of Human Understanding | 프란시스코 바렐라 | 보스턴: New Science Library; (1992) 개정판, 보스턴: Shambhala, ISBN 0877736421 (pbk) |

| 1987년, 1997년 | 『知恵의 樹 — 살아있는 세계는 어떻게 만들어지는가』 | 프란시스코 바렐라 | 管啓次郎(쓰게 케이지로) 번역, 아사히 출판사, ISBN 4255870284; (1997) 치쿠마 학예 문고, ISBN 4480083898. |

| 1988년 | "[http://www.inteco.cl/biology/ontology/index.htm 관찰의 존재론: 자의식의 생물학적 기초와 존재의 물리적 영역]" | Conference Workbook: Texts in Cybernetics, 미국 사이버네틱스 학회 컨퍼런스, 펠턴, CA. pp. 18–23. | |

| 1988년 | "[http://www.enolagaia.com/M88Reality.html 현실: 객관성의 탐구 또는 설득력 있는 주장의 추구]" | The Irish Journal of Psychology, 9:25–82. | |

| 1999년 | "[http://www.isss.org/maturana.htm 오토포이에시스, 구조적 연결 및 인지.]" |

참조

[1]

서적

Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living

https://books.google[...]

D. Reidel Publishing Co.

1980

[2]

서적

Systems Thinkers

2012

[3]

간행물

Autopoiesis, structural coupling and cognition: A history of these and other notions in the biology of cognition

2002

[4]

뉴스

Bernabé Santelices recibe el Premio Nacional de Ciencias Naturales

http://www.emol.com/[...]

2012-08-31

[5]

웹사이트

A los 92 años muere el destacado biólogo y escritor chileno Humberto Maturana

https://www.24horas.[...]

2021-05-06

[6]

웹사이트

Familia de Humberto Maturana revela causas de su fallecimiento: "Es un momento de gratitud y luto"

https://www.biobioch[...]

2021-05-06

[7]

서적

Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living

Reidel

1980

[8]

간행물

Reflections on My Collaboration with Francisco Varela

2012

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com