자기생산

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

자기생산은 1972년 움베르토 마투라나와 프란시스코 바렐라가 제시한 개념으로, 생명체의 자율성을 설명하기 위해 고안되었다. 자기생산 시스템은 구성 요소의 생산, 변환, 파괴 과정을 통해 자신을 지속적으로 재생산하며, 자신을 구성하는 요소들을 생산하여 자신을 유지하는 특징을 갖는다. 이 개념은 생물학적 세포, 사회 시스템, 심적 시스템 등 다양한 분야에 응용되었으며, 인공지능과 인공 생명 분야에서도 중요한 논의 대상이 되고 있다. 그러나 생명 시스템을 정의하는 데 실패했다는 비판과, 극단적인 자기 참조적 언어 사용에 대한 비판도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 자기조직화 - 사회 연결망

사회 연결망 분석은 개인이나 집단 간의 관계를 분석하여 사회적 구조와 행동을 이해하는 학제 간 연구 방법론으로, 다양한 이론적 틀을 활용하여 네트워크 내 위치와 정보 접근의 중요성을 분석하며 여러 분야에서 활용된다. - 자기조직화 - 자생적 질서

자생적 질서는 인간의 의도 없이 자발적으로 발생하는 사회·경제적 질서를 의미하며, 오스트리아 경제학파가 시장경제 효율성을 설명하는 데 사용했으나, 사회적 불평등 문제와 이론적 한계에 대한 비판도 존재한다. - 생물학 가설 - 자연발생설

자연발생설은 생명체가 무생물에서 자연적으로 발생한다는 이론으로, 아리스토텔레스와 같은 철학자들이 지지했으나, 과학자들의 실험을 통해 부정되고 생물 발생설이 정설로 자리 잡았으며, 화학진화와는 다른 개념이다. - 생물학 가설 - 가이아 이론

가이아 이론은 지구를 생물권, 대기권, 수권, 지권이 상호작용하며 항상성을 유지하는 하나의 거대한 자기조절 시스템으로 보는 이론으로, 지구 시스템 과학의 연구 대상이자 환경 운동 등 다양한 영역에 영향을 미치고 있다. - 의식 연구 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 의식 연구 - 심신 문제

심신 문제는 마음과 몸, 정신과 물질의 관계를 다루는 철학 및 과학 분야의 핵심 질문으로, 마음과 몸이 서로 다른 실체라는 이원론과 하나의 실체라는 일원론으로 나뉘며, 현대 신경과학과 인지과학은 뇌 활동과 의식 간의 관계를 밝히는 데 주력하고 있다.

| 자기생산 | |

|---|---|

| 자기생산 | |

| 분야 | 체계 이론, 생물학, 철학 |

| 어원 | 그리스어 αὐτo- (auto-, "자기") + ποίησις (poiesis, "생산") |

| 제안자 | 움베르토 마투라나, 프란시스코 바렐라 |

| 정의 | 스스로를 생산하고 유지하는 체계의 능력 |

2. 역사적 배경

1972년 칠레 생물학자 움베르토 마투라나와 프란시스코 바렐라는 저서 《자기생성과 인지》에서 자기생산(Autopoiesis)이라는 개념을 처음 소개했다.[4] 이들은 돈키호테가 무기(praxis, 행동)의 길과 문자(poiesis, 창조, 생산)의 길 중 어느 쪽을 따를 것인가에 대한 딜레마를 분석하는 과정에서 "poiesis"라는 단어의 중요성을 인식하고, "autopoiesis"(자기생산)라는 새로운 용어를 만들었다. 이 용어는 살아있는 시스템 고유의 자율성을 직접적으로 설명하기 위해 만들어졌다.[4]

오토포이에시스(자기생산) 시스템은 구성 요소들의 생산, 변환, 파괴 과정의 네트워크로 정의되며, 이 네트워크는 스스로를 재생산하고 유지한다. 1972년 칠레 생물학자 마투라나와 바렐라는 저서 《자기생성과 인지》에서 '자기생산(autopoiesis)'이라는 단어를 만들었다.[4] 그들은 돈키호테가 행동(praxis)의 길과 창조(poiesis)의 길 중 어느 쪽을 따를 것인가 하는 딜레마를 분석하면서, 살아있는 시스템의 자율성을 나타내는 '자기생산'이라는 단어를 발명했다고 설명했다.

마투라나와 바렐라는 자기생산 기계를 "구성 요소의 생산(변환 및 파괴) 과정의 네트워크로 구성된 기계(단일체)"로 정의했다. 이 구성 요소들은 (i) 상호 작용과 변환을 통해 자신들을 생산한 과정(관계)의 네트워크를 지속적으로 재생성하고 실현하며, (ii) 기계를 공간에서 구체적인 단일체로 구성하여 구성 요소가 네트워크로서 실현되는 영역을 지정한다.[4]

마투라나와 바렐라는 "자기생산 시스템에 의해 정의된 공간"을 "자가 포함적"이라고 묘사했는데, 이는 "다른 공간을 정의하는 차원을 사용하여 설명할 수 없는" 공간을 의미한다.[4]

자기생산은 원래 생명체의 본질을 정의하고 설명하는 시스템으로 제시되었다. 자기생산 시스템의 전형적인 예는 생물학적 세포이다. 예를 들어, 진핵생물 세포는 핵산과 단백질 같은 다양한 생화학 성분으로 구성되며, 세포 핵, 소기관, 세포막, 세포골격 등의 구조로 이루어져 있다. 이러한 구조는 분자와 에너지의 내부 흐름을 기반으로 구성 요소를 ''생산''하고, 이는 다시 조직화된 경계 구조를 유지한다.

자기생산 시스템은 타생산 시스템과 대조된다. 예를 들어 자동차 공장은 원자재를 사용하여 자동차를 생산하지만, 자동차는 공장 자신이 아니다. 그러나 시스템을 확장하여 공장의 "환경"(공급망, 설비, 작업자, 대리점, 고객 등)까지 포함하면, 전체 시스템은 자기생산으로 간주될 수 있다.[5]

생물학적 시스템에서 자기생산은 스스로를 유지하기 위해 작동하는 제약의 네트워크로 볼 수 있으며, 이는 조직적 폐쇄[6] 또는 제약 폐쇄[7]라고 불린다. 이 개념은 자동 촉매 작용 연구와 밀접하게 관련되어 있다.

마투라나는 "결코 자기 조직의 개념을 사용하지 않겠다"라고 언급하며, 자기생산 시스템은 전체를 유지하기에 충분한 프로세스가 있다는 점에서 자율적이고 작동적으로 폐쇄적이라고 설명했다.[8] 자기생산 시스템은 감각-운동 연결로 회상될 수 있는 변화의 역동성에 내재되어 있으며,[9] 이는 지식 또는 인지의 초보적인 형태로 간주될 수 있다.

자기생산 개념은 사회학(니클라스 루만의 시스템 이론),[10] 법률 시스템,[11][12] 건축,[13][14] 텍스트 연구[15] 등 다양한 분야에 적용되었다. 슬라보예 지젝은 헤겔을 자기생산의 사상가로 평가하기도 했다.[17]

고대부터 생명을 설명하기 위해 "영혼", "정신" 등 다양한 개념이 제안되었으나, 기계론은 물리적인 것만으로 생명을 설명하려는 입장이다. 마투라나와 바렐라는 비물질적인 개념을 배척하고, 오토포이에시스를 기계론으로 제시했다.[51]

1984년 니클라스 루만은 오토포이에시스 이론을 사회과학의 사회 시스템 이론에 도입했다.[53] 일본에서는 1991년 번역된 『오토포이에시스 ― 생명 시스템이란 무엇인가』를 시작으로 오토포이에시스가 도입되었고, 가와모토 히데오 등이 독자적인 전개를 시작했다.[68]

3. 오토포이에시스의 정의 및 특징

마투라나와 바렐라는 자기생산 시스템을 구성 요소 간 상호작용과 변환을 통해 자신을 생산하는 네트워크로 정의했다. 이 시스템은 자신을 공간에 구체적인 단위체로 구성하고, 그 구성 요소가 실현되는 영역을 지정한다.[4] 이들은 자기생산 시스템의 공간을 "자가 포함적"이라고 묘사하며, 다른 공간의 차원으로는 설명할 수 없다고 했다.[4]

자기생산 시스템의 전형적인 예는 생물학적 세포이다. 진핵생물 세포는 핵산, 단백질 등 다양한 생화학 성분으로 구성되며, 세포 핵, 소기관, 세포막 등 경계 구조를 형성한다. 이들은 내부 흐름을 통해 구성 요소를 ''생산''하고, 조직화된 경계 구조를 유지한다.

자기생산 시스템은 타생산(allopoiesis) 시스템과 대조된다. 자동차 공장은 원자재를 사용해 자동차를 생산하지만, 공장 ''자신''과는 다른 것을 생산한다. 그러나 시스템을 확장하여 공장의 "환경" 요소까지 포함하면, 전체 시스템은 자기생산으로 간주될 수 있다.[5]

생물학적 시스템에서 자기생산은 스스로를 유지하기 위해 작동하는 제약의 네트워크, 즉 조직적 폐쇄[6] 또는 제약 폐쇄[7]로 볼 수 있으며, 자동 촉매 작용 연구와 관련이 깊다.

마투라나는 자기조직화 개념은 어떤 것의 조직이 변경되면 그 자체가 변경되기 때문에 작동상 불가능하다고 말했다.[8] 자기생산 시스템은 전체를 유지하기에 충분한 프로세스가 있다는 점에서 자율적이고 작동적으로 폐쇄적이며, 감각-운동 연결과 같은 변화의 역동성에 내재되어 있다.[9] 이러한 역동성은 지식 또는 인지의 초보적인 형태로 간주될 수 있다.

자기생산 개념은 니클라스 루만의 시스템 이론에서 사회학에 적용되었고,[10] 법률 시스템,[11][12] 건축,[13][14] 텍스트 연구[15] 등 다양한 분야에 적용되었다. 슬라보예 지젝은 헤겔을 자기생산의 사상가로 보았다.[17]

자기생산은 시스템과 환경의 복잡성 비율로 정의될 수 있으며,[18] 생물 기원의 잠재적 메커니즘으로 제안되었다.[20]

마투라나와 바렐라는 오토포이에시스 시스템의 특징으로 '''자율성, 개체성, 경계의 자기 결정, 입력과 출력의 부재'''의 네 가지를 제시했다.

3. 1. 마투라나와 바렐라의 정의

1972년 저서 《자기생성과 인지》에서 칠레 생물학자 마투라나와 바렐라는 자기생산(autopoiesis)이라는 단어를 어떻게 만들었는지 설명했다.[4] 그들은 돈키호테가 무기(praxis, 행동)의 길을 따를 것인가, 아니면 문자(poiesis, 창조, 생산)의 길을 따를 것인가에 대한 딜레마를 분석하는 상황에서 "poiesis"라는 단어의 힘을 이해하고, 살아있는 시스템 고유의 자율성의 역학에서 일어나는 일을 직접적으로 의미할 수 있는 "autopoiesis"라는 단어를 발명했다고 한다.

마투라나와 바렐라는 오토포이에시스(자기생산) 시스템을 다음과 같이 정의했다.[4]

> 자기생산 기계는 다음과 같은 구성 요소의 생산(변환 및 파괴) 과정의 네트워크로 구성된 기계(단일체로 정의됨)이다. (i) 상호 작용과 변환을 통해 지속적으로 자신들을 생산한 과정(관계)의 네트워크를 재생성하고 실현하며, (ii) 그것(기계)을 공간에서 구체적인 단일체로 구성하여 그 구성 요소가 그러한 네트워크로서 실현되는 위상적 영역을 지정하여 존재하게 한다.

이들은 "자기생산 시스템에 의해 정의된 공간"을 "자가 포함적"이라고 묘사하며, 이는 "다른 공간을 정의하는 차원을 사용하여 설명할 수 없는" 공간이라고 설명했다. "그러나, 구체적인 자기생산 시스템과의 상호 작용을 언급할 때, 우리는 이 시스템을 우리의 조작 공간에 투영하고 이 투영에 대한 설명을 한다."[4]

마투라나와 바렐라는 또한 오토포이에시스의 정의를 다음과 같이 제시하였다.

> 오토포이에틱 기계란, 구성소가 구성소를 산출하는 산출(변형 및 파괴) 과정의 네트워크로서, 유기적으로 구성(단위체로 규정)된 기계이다. 이때 구성소는 다음과 같은 특징을 갖는다.

> (i) 변환과 상호작용을 통해, 자기 자신을 산출하는 프로세스(관계)의 네트워크를 끊임없이 재생산하고 실현한다.

> (ii) 네트워크(기계)를 공간에 구체적인 단위체로서 구성하고, 또한 그 공간 내에서 구성소는, 네트워크가 실현하는 위상적 영역을 특정함으로써 스스로 존재한다.

이들은 오토포이에시스 시스템을 알로포이에시스(타생산) 시스템과 구별했다. 알로포이에시스 시스템은 자신과 다른 것을 생산하는 시스템(예: 자동차 공장)을 의미한다.

바렐라는 오토포이에시스라는 용어는 원래의 산출 관계가 인정되는 세포, 면역, 신경 시스템에 한정하여 사용해야 하며, 그보다 일반적인 시스템론적 본질은 단순히 '''자율성'''이라고 칭해야 한다고 주장하고 있다.

3. 2. 카와모토 히데오의 정의

가와모토 히데오는 오토포이에시스 개념을 확장하고 재정의한 일본의 과학철학자이다. 그는 오토포이에시스 시스템을 "반복적으로 요소를 산출하는 산출(변형 및 파괴) 과정의 네트워크"로 정의하고, 다음과 같은 다섯 가지 특징을 강조했다.[58]

| 특징 |

|---|

| 1. 생성 프로세스는 다음 생성 프로세스로 자동적으로 연결된다. |

| 2. 생성 프로세스는 요소를 산출한다. |

| 3. 산출된 요소가 생성 프로세스를 다시 작동시킨다. 만들어진 것이 만들어내는 프로세스 자체를 작동시킨다. |

| 4. 생성 프로세스의 지속이, 작동을 통해 저절로 폐쇄 영역을 정한다. |

| 5. 요소는 그것들이 존재함으로써, 스스로가 존재하는 장소를 고유화한다. 즉, 생성 프로세스가 특정 공간 내에 출현한다. |

가와모토는 마투라나와 바렐라의 오토포이에시스 정의가 "건축의 예로 제시된 오토포이에시스의 원래 이미지와, 이 기구의 정의가 일대일 대응하고 있는지 알 수 없다"는 문제점을 지적했다.[62] 그는 건축의 비유에서는 작동의 지속에, 오토포이에시스의 정의에서는 생명체의 자기 형성에 초점이 맞춰져 있어, 원래 이미지와 정식화된 정의가 서로 다른 회로로 설정되어 있다고 보았다.[63]

이에 따라 가와모토는 마투라나와 바렐라의 정식화를 갱신하면서 오토포이에시스 개념을 더욱 발전시켰다. 그는 니클라스 루만의 자기 언급 중심 정식화, 시스템 위상 공간 정식화, 제4영역 및 제5영역 정식화 등을 통해 오토포이에시스 개념을 정교화했다.

가와모토는 오토포이에시스의 구상에는 세 개의 기둥이 있다고 보았다.[59]

| 오토포이에시스 구상의 세 기둥 |

|---|

| 1. 건축 모델 |

| 2. 오토포이에시스의 정의적 기구 |

| 3. 야간 비행하는 파일럿의 은유 |

이 중 두 번째 기둥인 오토포이에시스의 정의적 기구는 마투라나와 바렐라의 정의를 바탕으로 한다. 가와모토에 따르면, 마투라나와 바렐라의 정의는 다음과 같다.[62]

> 오토포이에틱 기계란, 구성소가 구성소를 산출하는 산출(변형 및 파괴) 과정의 네트워크로서, 유기적으로 구성(단위체로 규정)된 기계이다. 이때 구성소는 다음과 같은 특징을 갖는다.

>

> (i) 변환과 상호작용을 통해, 자기 자신을 산출하는 프로세스(관계)의 네트워크를 끊임없이 재 생산하고 실현한다.

>

> (ii) 네트워크(기계)를 공간에 구체적인 단위체로서 구성하고, 또한 그 공간 내에서 구성소는, 네트워크가 실현하는 위상적 영역을 특정함으로써 스스로 존재한다.

가와모토는 또한 "관찰자가 되어, 지식으로서 알고 있는 것과, 행위를 통해 그것을 실행하는 것 사이에는 메울 수 없는 간극이 있다"고 지적하며,[64] 자기생산 개념이 관찰자의 시점에서 시스템 자체의 시점으로 이동할 것을 요구한다고 보았다. 이는 이론의 완결성보다는 경험의 변화를 위한 훈련으로서 자기생산 개념을 이해해야 함을 시사한다.[65]

가와모토는 오토포이에시스의 현실적인 모델로 줄기 세포를 제시했다.

3. 3. 니클라스 루만의 정의

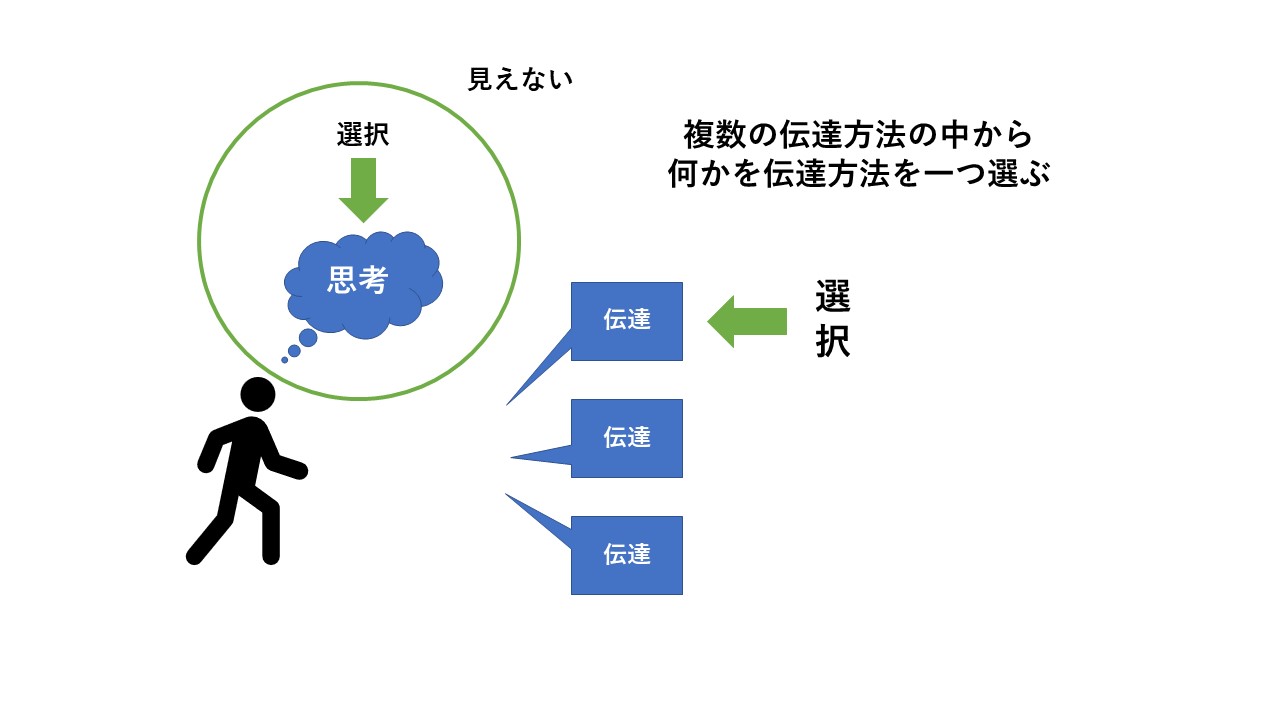

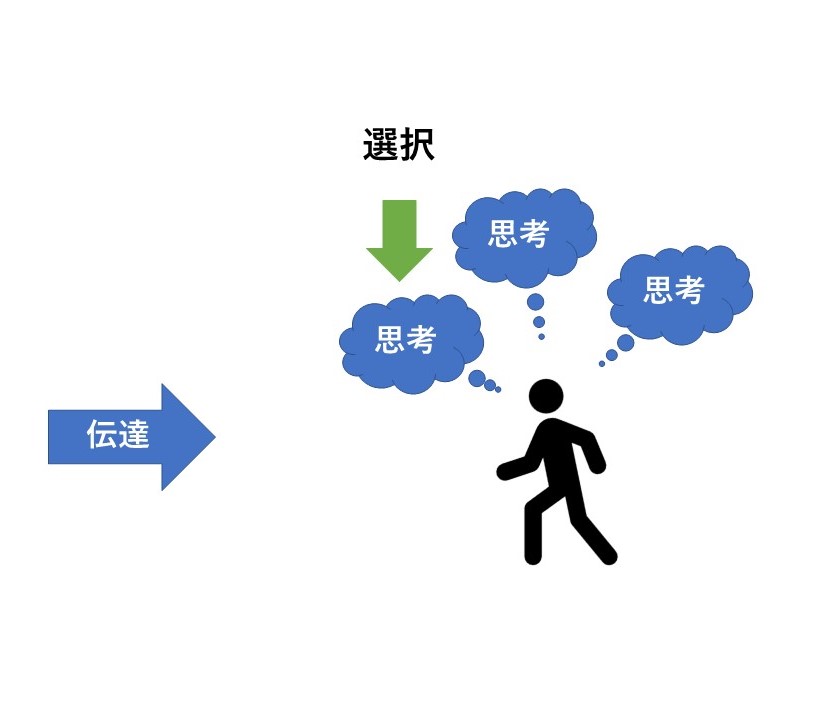

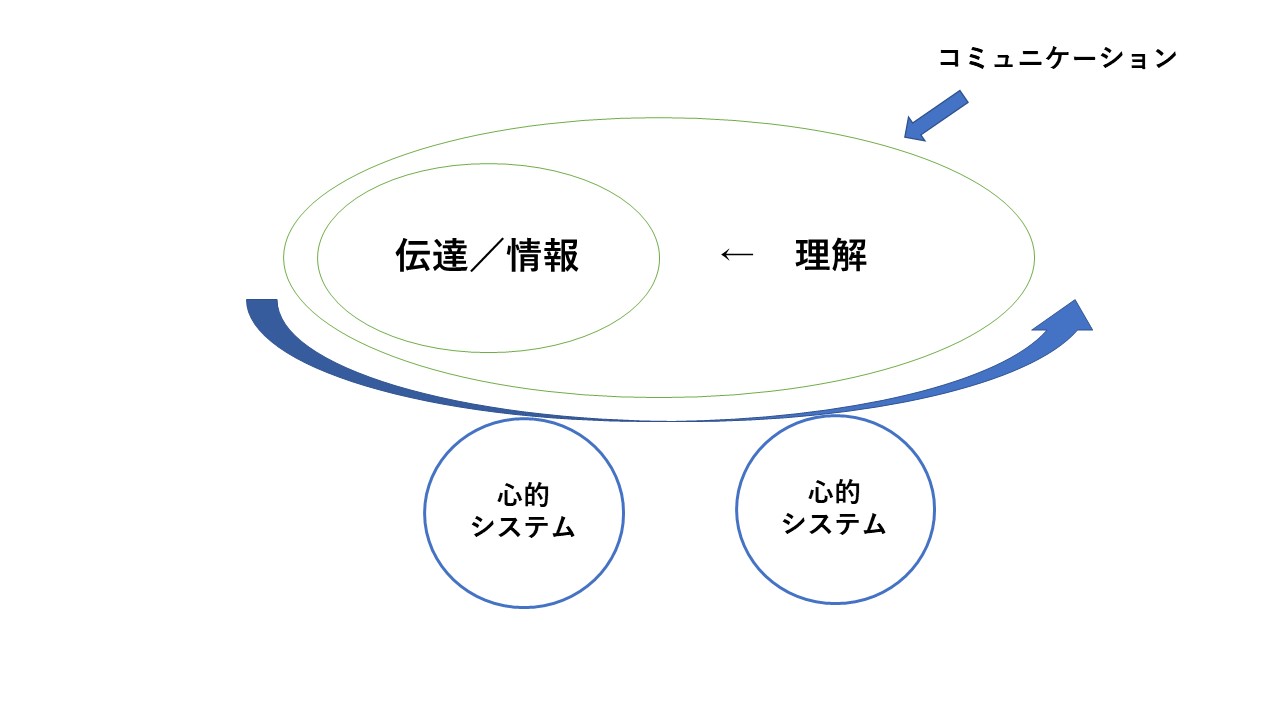

독일의 사회학자 니클라스 루만은 오토포이에시스 개념을 사회 시스템 이론에 도입했다.[97] 루만은 1984년에 출판된 『사회 시스템 이론』에서 이 개념을 명시적으로 사용하기 시작했으며, 1980년대 이후 그의 중심적인 핵심 개념으로 자리 잡았다.루만은 사회 시스템을 "커뮤니케이션"을 구성 요소로 하는 순환적 시스템으로 정의했다. 여기서 커뮤니케이션은 '정보-전달-이해'라는 세 가지 선택의 통합으로 이루어진다.

- 정보: 전달자가 전달하고자 하는 내용을 선택하는 것이다.

- 전달: 선택한 정보를 어떤 수단으로 전달할 것인가를 선택하는 것이다.

- 이해: 수용자가 전달된 정보의 의미를 해석하고, 어떻게 이해할 것인가를 선택하는 것이다. 이때, 오해의 가능성도 항상 포함된다.

| 정보 | 전달 | 이해 | 커뮤니케이션 |

|---|---|---|---|

| -- |  |  | -- |

커뮤니케이션의 성립에는 이해 및 오해가 중요하며, 전달된 정보가 선택적으로 이해될 때 비로소 커뮤니케이션이 성립한다.

요약하면, 루만의 사회 시스템 이론은 커뮤니케이션이 커뮤니케이션을 생산하는 오토포이에시스이다.

자연과학에서의 오토포이에시스와 사회(과)학에서의 오토포이에시스는 구성 요소의 차이로 인해 다른 특성을 보인다.[97] 사회학에서의 오토포이에시스 시스템인 커뮤니케이션 시스템의 요소는 물리적으로 존재하지 않고, 커뮤니케이션과의 연결을 통해서만 "존재"한다. 이러한 연결 관계를 파악하기 위해 루만은 "자기언급(self-reference)" 개념을 제시했다.

루만은 자기언급을 세 가지로 구분했다.

- (1) 기초적 자기언급: "언급되는 '자기'는 어떤 요소"에 언급하는 작용이다. ("요소/관계" 구분 사용)

- (2) 재귀적 자기언급: "요소인 사건의 이전과 이후의 구분이 고려되는 경우"이며, "언급되는 '자기'는 구분의 한 계기가 아니라, 구분을 통해 구성되는 과정이다." (커뮤니케이션에 대한 커뮤니케이션)

- (3) 반성: "시스템과 환경의 차이가 고려되는 경우"이며, "'자기'는 시스템이며, 자기언급적인 작용은 그 시스템에 귀속하게 된다."

커뮤니케이션 시스템에서는 구성소가 시간적이기 때문에 구성소 간의 관계에서만 위치시킬 수 있다. 따라서 구성소의 정의와 구성소 간의 정의가 독립되지 않으며, 구성소 간의 정의를 통해 구성소의 정의가 결정된다. 이는 물체를 구성소로 하는 자연과학적 오토포이에시스와의 차이점이다.

3. 4. 오토포이에시스의 4가지 특징 (마투라나 & 바렐라)

마투라나와 바렐라는 자기생산(오토포이에시스) 시스템의 특징으로 다음 네 가지를 제시했다.[81]| 특징 | 설명 |

|---|---|

| 자율성 | 시스템은 모든 변화를 유기적 구성의 유지로 통제한다. |

| 개체성 | 시스템은 끊임없이 생산을 행하고 유기적 구성을 불변으로 유지함으로써 자신의 동일성을 유지한다. |

| 경계의 자기 결정 | 시스템은 스스로의 경계를 결정한다. |

| 입력과 출력의 부재 | 시스템은 외부 자극에 반응할 수 있지만, 구조 변화는 내적으로 결정된다. 외부 자극이 반복되면 시스템도 내적인 변화를 반복하는데, 이러한 변화는 같을 수도 있고 다를 수도 있다. 하지만 어떤 변화가 연속되더라도, 항상 유기적 구성의 유지를 따른다. |

가와모토 히데오는 마투라나와 바렐라의 4가지 특징을 다음과 같이 재정리했다.[82]

| 특징 | 설명 |

|---|---|

| 자율성 | 동적 평형 상태로 이해할 수 있다. |

| 개체성 | 영양분을 섭취하여 자신의 일부로 변환하여 결합하는 것으로 이해할 수 있다. |

| 경계의 자기 결정 | 면역 시스템이 자기와 비자기를 구별하는 상황을 예로 들 수 있다. |

| 내부도 외부도 존재하지 않음 | 가와모토는 입력과 출력의 부재는 이해하기 어렵다고 보았다.[82] 시스템의 작동에 앞서서는 내부도 외부도 존재하지 않으며, 시스템은 스스로의 작동에 의해 내부와 외부를 구분하기 때문이다.[83] 따라서 입력이나 출력은 오토포이에시스의 특성이 될 수 없다고 보았다. |

3. 5. 오토포이에시스의 4가지 특징 (카와모토 히데오)

가와모토 히데오는 마투라나와 바렐라가 제시한 오토포이에시스(자기생산)의 4가지 특징을 재해석하고, 새로운 특징을 추가했다.- 자율성: 가와모토는 자율성을 동적 평형 상태로 이해한다.[82] 즉, 시스템이 외부 환경 변화에 영향을 받으면서도, 끊임없이 자체적인 균형을 유지하는 것을 의미한다.

- 개체성: 영양분을 섭취하여 자신의 일부로 만드는 것으로 이해한다.[82] 즉, 외부 물질을 자신의 구성 요소로 변환하여 통합하는 능력을 말한다.

- 경계의 자기 결정: 면역 시스템이 자기와 비자기를 구별하는 것처럼, 시스템 스스로 자신과 외부를 구분하는 경계를 설정하는 것을 의미한다.[82]

- 내부도 외부도 존재하지 않음: 가와모토는 마투라나와 바렐라가 제시한 '입력과 출력의 부재'라는 특징이 오토포이에시스를 정확하게 표현하지 못한다고 비판하며, 이 특징을 '내부도 외부도 존재하지 않음'으로 대체했다.[82] 그는 시스템이 작동하기 전에는 내부와 외부의 구분이 없으며, 작동을 통해 비로소 경계가 형성되고 내부와 외부가 구분된다고 주장한다.[83]

- 그는 시스템 작동을 원을 그리며 질주하는 것에 비유하며, 질주를 통해 영역(경계)이 형성되고, 멈추면 경계가 소멸한다고 설명한다.

- 작동과 동시에 내/외 구분이 생기고, 그 후에 입력/출력이 발생하므로, 입력/출력은 오토포이에시스의 특성이 될 수 없다고 지적한다.

가와모토는 이러한 관점에서 오토포이에시스의 '환경'에 대한 새로운 범주를 제시한다. '상호 의존', '상호 작용'과 같이 시스템과 환경의 구분을 전제하는 기존 범주 대신, '커플링', '상호 침투' 등 시스템 작동에 의해 발생하는 관계를 나타내는 범주를 사용한다.

4. 오토포이에시스의 작동 기구

가와모토 히데오는 자기생산 개념이 '''부분-전체 관계''', '''계층 관계''', '''생성'''이라는 세 가지 중요한 요소에 기반한다고 설명했다.[70] 그는 시스템 이론을 세 가지 세대로 구분했는데, 각 세대는 이 세 가지 요소를 다르게 다룬다.

- 제1세대 시스템론: 베르탈란피가 대표적인 이 이론은 '''동적 평형'''을 중심으로 한다.[71] 물질대사를 하는 유기체를 모델로 하며, 외부와 물질 교환을 하면서도 자신을 유지하는 개방계이다. 항상성을 통해 정상 상태를 유지한다.

- 제2세대 시스템론: 프리고진, 하켄 등이 대표적인 이 이론은 '''자기조직화'''를 중심으로 한다.[72] 성장하는 결정이나 발생 배아를 모델로 하며, 스스로 질서를 형성하고 특정 환경에서 자신을 조직화한다. 이 세대는 계층 관계 자체의 생성을 다룬다.

가와모토는 오토포이에시스 시스템을 시스템론의 제3세대로 분류했다.[69]

4. 1. 이중 작동 (Double Operation)

카와모토 히데오는 자기생산 작용 중, 하나의 작용이 동시에 다른 기능성을 갖는 국면을 "이중 작동"이라고 정의했다. 이중 작동은 "어떤 사건을 실행하는 것이 동시에 다른 사태를 일으키는 것"[84]을 의미한다.카와모토에 따르면, 이중 작동은 "경계 설정이, 경계 설정 이상의 다른 효과나 다른 현실성을 초래하는 것"[85]을 기반으로 구상되었으며, "자동적으로 진행되는 과정 속에서, 사태가 다양해지는 기본적인 메커니즘"[85]이다.

예를 들어, 인지 기능과 관련된 촉각성 역학을 생각해 볼 수 있다. 손가락을 움직여 물건을 만지면, 손가락은 일정한 운동을 하는 동시에 이동 거리에 대한 인지가 이루어진다. 촉각의 변화는 대상 인지와 일대일로 대응되지 않으며, 정도(강도)를 척도로 전환하는 과정을 포함한다. 즉, 새로운 인지의 척도가 나타나는 것이다. 이처럼, 어떤 경험을 하는 것이 동시에 다른 현실성을 출현시키는 것이 이중 작동이다.[84]

이중 작동은 "경험 과학적으로는 하나의 작용이 동시에 다른 기능성을 갖는 것이며, 철학적으로는 무엇인가의 수행이 동시에 비인과적으로 다른 사태를 진행시키는 것"이다. 또한, "신경 과학적으로는, 일반적으로 연합야라고 불리는 것에서도, 연합의 새로운 모드가 발견된다는 발견적인 지시"[86]이기도 하다.

이중 작동이 작용하는 국면에서는 "어떤 행위를 하는 것이, 행위의 목표와 행위의 동기와는 다른 것을, 행위와 함께 실현해나간다."[85] 이는 이중 작동이 사건 실행과 동시에 다른 사태를 일으켜, 행위의 목표나 동기와는 다른 사태가 동시에 발생하기 때문이다.

카와모토는 오토포이에시스가 다음과 같은 5가지 이중 작동에 의해 형성된다고 보았다.

1. "생성 프로세스의 지속과 물질의 산출"

2. "생성 프로세스의 진행과 그것에 관여하는 물질 그 자체의 구별"

3. "생성 프로세스의 연쇄가 프로세스의 어딘가로 회귀하는 것을 통해, 프로세스의 지속과 폐역의 형성이 동시에 진행"

4. "산출적인 프로세스의 지속과, 산출된 요소로부터의 구조의 형성"

5. "프로세스의 지속과 산출된 물질에 의한 감지의 기능의 출현"

이중 작동과 커플링의 관계여러 오토포이에시스 시스템이 서로 연결되어 작동하는 관계를 커플링이라고 한다. 커플링은 시스템 외부의 관찰자가 관찰하는 것이다. 반면, 이중 작동은 시스템 내부에서 다른 시스템과의 연동을 강도로 느끼는 것이다.

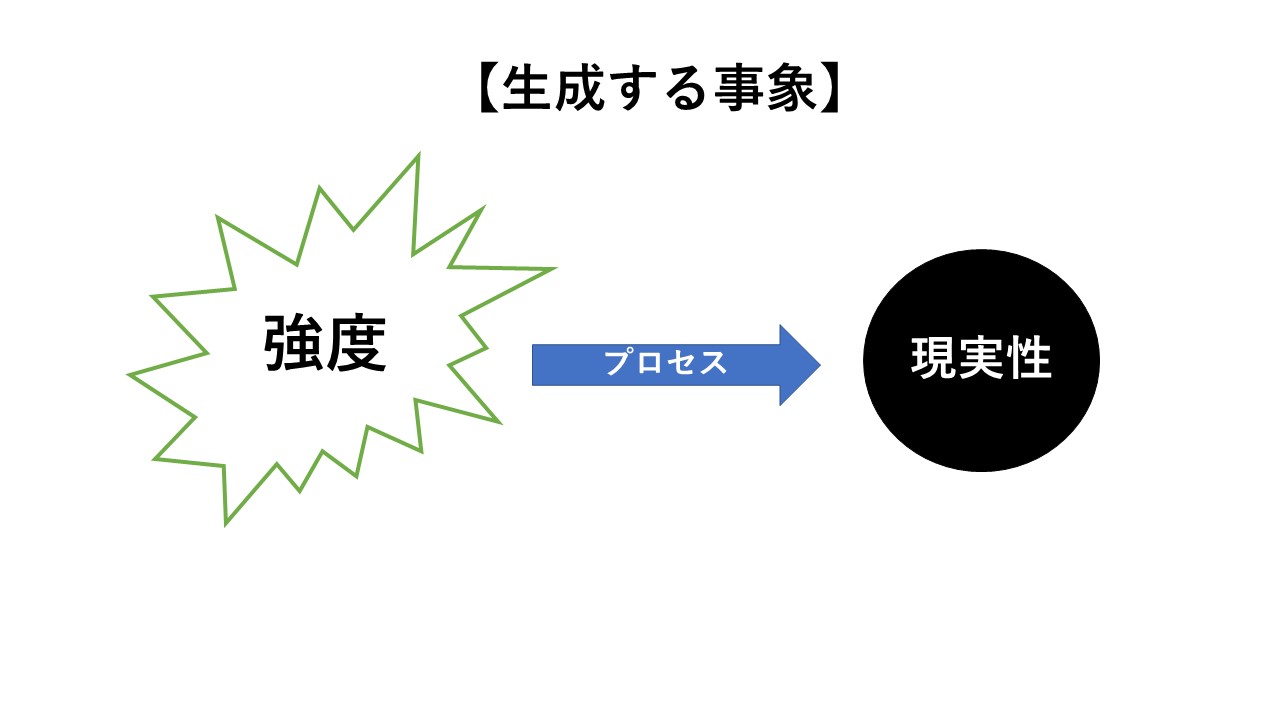

4. 2. 강도 (Intensity)

가와모토는 "일반적으로 정량화할 수 없는 정도이며, 정량화할 수 있는 외연량에 대해 정도의 변동으로 파악된 것"을 강도라고 정의한다[84]. 또한 "……정량화할 수 없는 정도의 판별이 이루어지고 있는 영역을 일반적으로 '강도'라고 규정할 수 있다"고도 말한다. 구체적인 영역으로는 다음과 같은 것들이 있다.[85]> 비유적으로는, 빛의 강약, 색의 강약과 같이, 감각적으로는 어렴풋이 알 수 있지만, 양적으로 말해서는 무언가 다르다고 느껴지는 영역이나 존재의 강약과 같은 확실함의 감촉을 정도(度合い)로 나타내는 영역까지 확장된다.

> ㅡ인용 출처: 카와모토 히데오 『손상된 시스템은 어떻게 창발・재생하는가 오토포이에시스의 다섯 번째 영역』 신요샤, 2014, 38

강도는 생성을 통해 하나의 현실성을 성립시킨다. 그러나 강도에서 현실성의 성립까지는 많은 주변 상황을 포함하면서 프로세스로 진행된다.[85] 그러므로 프로세스나 프로세스의 구조에 대한 고찰이 필요하게 되며, 그 기구 중 하나가 오토포이에시스이다.

오토포이에시스의 기구에서는, 프로세스가 진행될 때마다 프로세스의 접속점에서 그때마다 재조직화를 받기 때문에, 그 접속점에는 다양한 선택성이 있으며, 다르게 재조직화할 수 있다.[85]

4. 3. 자동 언급 (Autoreference)

자동 언급(오토 레퍼런스)이란 "산출된 구성 요소가 단순히 존재할 뿐만 아니라, 스스로를 감지하고 있는 작동 방식"이다.[87] 자동 언급은 "자신이 작동을 통해 스스로 자신의 경계를 구획할 뿐만 아니라, 자신이 그것으로서 스스로를 구획한다."[87]이 메커니즘에서 중요한 점은 구성 요소가 스스로 자신을 감지하고 있다는 것이다. 이때 "스스로 자신을 감지한다"는 작용은 구성 요소의 운동과 물성에 의해 유발되는 선택에 의해 이루어진다. 자동 언급을 획득한 시스템에서는 "'''구성 요소-환경'''"이라는 범주가 출현한다.[78]

이 작동은 "'''이중 작동'''"이라는 메커니즘을 통해서도 이해할 수 있다. 이중 작동이란 "어떤 사건을 실행하는 것이 동시에 다른 사태를 일으키는 것"이다.[85]

가와모토는 다음과 같이 설명한다.

> 외부 자극에 대응하는 것과 동시에 스스로 자신에 대한 관여를 수반하고 있다… 여기가 자동 언급이다. 자동 언급을 획득한 시스템에서는 아마 하나의 작동이 스스로 자신에 관여하는 회로와 외부 자극에 반응하는 회로를 동시에 작동시킬 것으로 예상된다.

> — 가와모토 히데오, 『자기생산 2001』[88]

인용에서 알 수 있듯이, 자동 언급이라는 메커니즘을 가진 시스템에서는 "하나의 작동이, 스스로 자신에 관여하는 회로와 외부 자극에 반응하는 회로를 '''동시에''' 작동시킬 것으로 예상된다."[88] "스스로 자신에 관여하는 회로"와 "외부 자극에 반응하는 회로"가 '''동시에''' 작동하고 있다는 점이 이중 작동에 해당한다. "이 이중 작동이 있기 때문에 '입력도 출력도 없다'는 사태가 제기되고" 있는 것이다.[88] 자동 언급을 획득한 시스템은 "스스로의 산출된 구성 요소를 통해, 산출적 작동을 할 뿐만 아니라, 구성 요소의 특성에 의해, 더욱 자기의 경계를 개별적으로 형성한다."

4. 4. 자기 언급 (Self-reference)

자기 언급은 시스템의 구성 요소가 자신을 생산하는 기구이다. 니클라스 루만은 자기 언급을 기초적 자기 언급, 재귀적 자기 언급, 반성의 세 가지 유형으로 구분했다.[89]가와모토에 따르면, 자기생성의 작동에는 자기 언급이라는 기구가 있다. 자기 언급은 "산출된 것(구성요소)이 단순히 존재할 뿐만 아니라, 스스로를 감지하고 있는 작동 방식"이다.[87] 자기 언급은 "자신이 작동을 통해 스스로 자신의 경계를 구획할 뿐만 아니라, 자신이 그것으로서 스스로를 구획한다."[87]

이 기구의 중요한 점은 구성 요소가 스스로 자신을 감지하고 있다는 점이다. 이때 "스스로 자신을 감지한다"는 작용은 구성 요소의 운동과 물성에 의해 유발되는 선택에 의해 이루어진다. 그리고 자기 언급을 획득한 계에서는 '''"구성요소-환경"'''이라는 범주가 출현한다.

이 작동은 '''"이중 작동"'''이라는 기구를 통해서도 이해할 수 있다. 이중 작동이란 "어떤 사건을 실행하는 것이 동시에 다른 사태를 일으키는 것"이다.[85]

가와모토는 다음과 같이 설명한다.

> 외부 자극에 대응하는 것과 동시에 스스로 자신에 대한 관여를 수반하고 있다… 여기가 자동 언급이다. 자동 언급을 획득한 시스템에서는 아마 하나의 작동이 스스로 자신에 관여하는 회로와 외부 자극에 반응하는 회로를 동시에 작동시킬 것으로 예상된다.[88]

인용에서 알 수 있듯이, 자동 언급이라는 기구를 가진 시스템에서는 "하나의 작동이, 스스로 자신에 관여하는 회로와 외부 자극에 반응하는 회로를 '''동시에''' 작동시킬 것으로 예상된다".[88] "스스로 자신에 관여하는 회로"와 "외부 자극에 반응하는 회로"가 '''동시에''' 작동하고 있다는 점이 이중 작동에 해당한다. 그리고 "이 이중 작동이 있기 때문에 '입력도 출력도 없다'는 사태가 제기되고" 있는 것이다.[88] 자동 언급을 획득한 시스템은 "스스로의 산출된 구성 요소를 통해, 산출적 작동을 할 뿐만 아니라, 구성 요소의 특성에 의해, 더욱 자기의 경계를 개별적으로 형성한다".

가와모토에 따르면, 자기생성에서의 자기 언급적 작동은, "시스템의 구성 요소의 생산적 작동에 의해 시스템 그 자체의 경계가 형성되어 자기가 구분된 후에, 스스로의 구성 요소와 상호작용하도록 이루어지는 고차원의 생산적 작동이다".[89] 그리고 "자기 언급적인 작동 양식에서는, 일반적으로 이미 생산된 구성 요소와 상호작용하면서 새로운 구성 요소를 생산하며, 이미 있는 구성 요소 전체가 다음 구성 요소의 생산에 관여하고 있는 단계"이기도 하다.

4. 5. 변태 (Metamorphosis)

자기생성은 반복적인 작동을 통해 메타모르포제를 한다.5. 다양한 시스템에의 응용

니클라스 루만의 시스템 이론은 사회 시스템을 커뮤니케이션의 자기생산으로 정의한다.[10] 커뮤니케이션은 정보, 전달, 이해라는 세 가지 선택으로 구성된다. 정보는 전달자가 전달할 내용을, 전달은 정보를 전달할 수단을, 이해는 수용자가 정보 내용을 해석하는 방식을 선택하는 것이다. 이러한 커뮤니케이션이 연속적으로 발생하며 사회가 유지된다.[98] 즉, 사회 시스템은 커뮤니케이션을 요소로 하는 자기생산 시스템이다.

사토 토시키는 사회과학에서의 자기생산 시스템은 자연과학과 다르다고 지적한다. 사회 시스템의 요소인 커뮤니케이션은 물리적으로 존재하는 것이 아니라, 다른 커뮤니케이션과의 연결을 통해서만 존재하기 때문이다. 따라서 자기생산 여부는 어떤 커뮤니케이션에 주목하는가에 달려있다. 사토는 자기생산계를 "(a) 요소가 요소를 낳는 형태로 (b) 하나의 전체가 만들어진다"는 상태로 정의한다. 여기서 "하나의 전체"는 당사자 시점에 따라 달라지며, (a)가 (b)를 구성한다고 여겨질 때 자기생산이 된다.

사토는 루만의 이론을 바탕으로 근대 사회의 제도들을 자기생산 시스템으로 파악하고, 각 시스템의 요소를 다음과 같이 제시했다.[99]

| 시스템 | 요소 |

|---|---|

| 조직 시스템 | 조직으로서의 결정 |

| 매스 미디어 시스템 | 뉴스 발신 |

| 정치 시스템 | 집단적 구속력 있는 결정의 창출 |

| 과학 시스템 | 연구 |

| 법 시스템 | 법의 창출 |

| 경제 시스템 | 지불 |

가와모토 히데오는 "신체 동작"을 구성 요소로 하는 동작 시스템을 제창했다.[100] 이 시스템은 "신체 동작"을 만들어내는 운동의 네트워크이다. 동작 시스템에서 중요한 것은 동작의 자연스러움인데, 이는 의식이 거의 관여하지 않는 것을 의미한다.[101]

동작 시스템은 의식의 작용과 함께 고찰되며, 이때 의식의 작용은 "의식의 조정 기능 가설"에 의해 제창된다. 의식의 조정 기능 가설은 다음과 같다.

意識は身体動作や動作の制御能力を高めるための調整機能として現われ、この調整能力にはみずからの働きを感知する“気づき”がともなう。その後、この調整機能は認知それ自体の調整能力として、選択性を開く場として機能するようになった。この場には多様な心の働きが感知できるようになり、そこに場としての機能性がある。また意識の調整能力には、みずかを調整する能力がある。|의식은 신체 동작이나 동작의 제어 능력을 높이기 위한 조정 기능으로 나타나며, 이 조정 능력에는 스스로의 작용을 감지하는 "자각"이 따른다. 이후, 이 조정 기능은 인지 그 자체의 조정 능력으로서, 선택성을 여는 장소로서 기능하게 되었다. 이 장소에는 다양한 마음의 작용을 감지할 수 있게 되었으며, 그곳에 장소로서의 기능성이 있다. 또한 의식의 조정 능력에는 자신을 조정하는 능력이 있다.일본어

가와모토 히데오는 의식의 기능성을 다음과 같이 6가지로 제시한다.[102]

| 번호 | 기능 |

|---|---|

| 1 | 의식은 스스로의 작동 범위를 항상 조정하고 있다. |

| 2 | 의식은 많은 작용을 감지하고, 그것들에 대해 조정적으로 관여한다. |

| 3 | 의식은 다양한 인지적 기능에 대해, 선택지가 열리는 듯한 장을 설정한다. |

| 4 | 의식은 스스로 자신을 조직하고, 스스로를 그것으로서 하나의 상태로 유지하려 한다. |

| 5 | 의식은 스스로에게 관여하도록 작용하며, 스스로를 안다는 감촉을 가진다. |

| 6 | 의식은 그 자체가 나타나는 것이 동시에 세계로 열린다는 세계로의 연속성을 가진다. |

이나가키 사토시는 도구를 구성 요소로 하는 도구 시스템을 제창했다.[103] 도구 시스템은 "새로운 도구"를 만들어내는 운동의 네트워크이다. 이 운동은 "도구를 만들기 위한 도구(2차 도구)가 만들어지듯이, 모든 것을 도구로 바꾸는(도구화하는) 운동"이며, "이 도구의 도구는 그것을 조작하는 도구(3차 도구)로서 '신체'조차 도구화하게 된다".[104]

도구 시스템은 기계와 인간의 관계를 변화시킨다. 오토포이에시스 관점에서 보면, 인간은 도구 시스템에게 "환경"이 된다. 도구 시스템은 자율성을 가지기 때문에 "환경"에 배치된 인간은 시스템에 대해 교란을 일으키는 것밖에 할 수 없다. 이나가키는 도구 시스템이 자기생산적으로 전개됨으로써 "사용자와 도구"의 새로운 관계, 즉 사람이 도구를 "사용한다"는 체험이 변용된다고 말한다.[105]

이바 마사루는 창조 시스템을 제창하고, 창조 행위를 발견의 오토포이에시스로 파악했다. 창조 시스템은 니클라스 루만이 제창한 사회 시스템 이론을 창조 행위의 시스템 이론으로 응용한 것이다. 창조란 《발견》이라는 요소를 차례차례 생성·연쇄시키는 것이라고 파악하는 것이다. 《발견》이라는 요소는 "《아이디어》에 대한 《관련짓기》를 《발견》할 수 있을 때 창발한다".

창조 시스템은 사회 시스템 및 심적 시스템과 coupling|커플링영어한다. 창조 시스템은 오토포이에시스 시스템이기 때문에 개체성, 자율성, 경계의 자기 결정, 입출력의 부재(내부도 외부도 없다)라는 특징을 가지므로, 창조 시스템의 작동에 심적 시스템이 직접적으로 관여하는 일은 없다. 따라서 창조 시스템이 창조 행위를 하고, 심적 시스템은 거기에 휘말리듯이 그것을 체험하게 된다.

창조 시스템, 사회 시스템, 심적 시스템의 커플링 관계에 대한 카테고리화는 이루어지지 않아 연구가 필요하다.

오토포이에시스 개념은 정신분석, 정신요법, 건축, 패턴 랭귀지, 예술, 괴테 자연학 등 다양한 분야에 응용되었다.[110][111]

- 정신분석: 소가와 코지에 의해 응용되었다. 소가와는 다니엘 스턴의 발달론과 카와모토 히데오의 이중 작동 개념에 기초하여 "자기의 정신분석" 모델을 제시했다. 그는 자기를 2개의 오토포이에시스 시스템과 2개의 운동계 시스템의 복합체로 보았으며, 감각, 욕동, 정동, 언어의 4가지 작동 회로가 각각 감각 자아, 욕동 자아, 정동 자아, 언어 자아를 형성한다고 설명했다.

- 정신 요법: 정신 요법에 응용되었다.

- 건축: 건축 분야에 응용되었다.

- 패턴 랭귀지: 인간 행위의 패턴 랭귀지를 작성하는 이바 정은 창조 시스템을 구상하는데 활용했다.

- 예술: 예술 분야에 응용되었다.

- 괴테 자연학: 괴테 자연학은 자기생산적 과학의 실현 예로 제시되었다. 철학자 이나가키에 따르면, 괴테의 "대상적 사유"는 자연과 정신의 상호작용을 통해 "근본 현상"(원형)을 발견하는 방식이다. 괴테는 식물이 원형의 반복으로 형성되며, 원형 자체가 변화하는 메타모르포제를 통해 새로운 구조가 나타난다고 보았다.

5. 1. 심적 시스템

'''심적 시스템'''은 사고(노에마)를 산출하는 자기생산 시스템이다.[90] 심적 시스템은 자기생산 시스템의 본성에 따라 형태를 자유자재로 바꾸면서 작동을 반복한다.'''사고(노에마)'''는 지각된 요소이다. 지각에는 단위가 있는데, 왜 그러한 단위가 있는지는 알 수 없다. 알 수 없지만, 떠올랐다가 이윽고 사라지는 사고가 있다. 심적 시스템은 이 "떠올랐다가 이윽고 사라지는 사고를, … 연속적으로 산출하고 있다".[90]

심적 시스템은 스스로의 작동을 통해, 감지할 수 있는 것과 감지할 수 없는 것의 경계를 구분한다.[91] 감지할 수 있는 것만이 심적 시스템의 구성 요소가 될 수 있으므로, 감지할 수 없는 것으로서의 시스템 환경은 "시스템 그 자체에게는 끝없는 어둠이다".[93] 심적 시스템은 자기생산 시스템의 본성에 따라 형태를 자유자재로 바꾸면서 작동을 반복하므로, "심적 시스템의 경계는 대폭 변동할 수 있다".[94]

예를 들어, 잠자리에 들려고 할 때 어떤 계기로 시스템의 경계가 변동하여, 에어컨 소리가 신경 쓰이는(=감지할 수 있는 것) 경우가 있다. 보통 때는 신경 쓰이지 않는데(=감지할 수 없는) 왠지 신경 쓰인다. 그리고 한 번 신경 쓰이면, 좀처럼 잊을 수 없게 되어 잠들 수 없게 된다. 그럴 때는 시스템의 경계가 변동하고 있는 때이다. 즉, 심적 시스템의 경계인 "감지할 수 있는/감지할 수 없는"이라는 경계가 엇갈린 것이다.

심적 시스템의 구성 요소로서 산출되고 있는 사고(노에마)는 무한한 리얼리티를 부여한다. 왜냐하면 "당사자의 감각의 안과 밖을 결정하는 기준으로서, 감각 그 자체 이상으로 강한 기준은 없다"이기 때문이다.[95] 그리고 자기생산의 기구에 따라, 스스로의 작동은 스스로 자신에 의해서만 행해지기 때문에(=자율성) "자기생산에서는, 지각과 착각을 기본적으로 구별할 수 없다"는 것을 알 수 있다.[96]

5. 2. 사회 시스템

니클라스 루만은 시스템 이론을 통해 사회 시스템을 커뮤니케이션의 오토포이에시스로 정의했다.[10] 그는 커뮤니케이션을 정보, 전달, 이해라는 세 가지 선택의 통합으로 보았다. 여기서 정보는 전달자가 전달하고 싶은 것을 선택하는 것이고, 전달은 선택한 정보를 어떤 수단으로 전달할 것인가를 선택하는 것이며, 이해는 수용자가 정보의 내용을 어떻게 해석할지를 선택하는 것이다.루만은 이러한 커뮤니케이션이 커뮤니케이션을 생산하는 과정을 통해 사회가 유지된다고 주장했다.[98] 즉, 사회 시스템은 커뮤니케이션을 요소로 하는 자기생산 시스템이라는 것이다.

사토 토시키는 사회과학에서의 오토포이에시스 시스템은 자연과학에서의 오토포이에시스와 다르다고 지적한다. 사회 시스템의 요소인 커뮤니케이션은 물리적으로 존재하는 것이 아니라, 커뮤니케이션과의 연결을 통해서만 존재하기 때문이다. 따라서 커뮤니케이션 시스템에서는 구성 요소의 정의와 구성 요소 간의 정의가 독립되지 않으며, 자기생산 여부는 어떤 커뮤니케이션에 주목하는가에 달려있다.

사토 토시키는 자기생산계를 일반적으로 "(a) 요소가 요소를 낳는 형태로 (b) 하나의 전체가 만들어진다"는 상태로 정의할 수 있다고 말한다. 여기서 "하나의 전체"는 당사자 시점에 따라 달라지며, (a)의 사태가 (b)를 구성한다고 당사자에게 여겨질 때 자기생산이 된다.

사토는 루만의 이론을 바탕으로 근대 사회의 구체적인 제도들을 자기생산 시스템으로 파악하고, 각 시스템의 요소를 다음과 같이 제시했다.[99]

| 시스템 | 요소 |

|---|---|

| 조직 시스템 | 조직으로서의 결정 |

| 매스 미디어 시스템 | 뉴스 발신 |

| 정치 시스템 | 집단적 구속력 있는 결정의 창출 |

| 과학 시스템 | 연구 |

| 법 시스템 | 법의 창출 |

| 경제 시스템 | 지불 |

5. 3. 동작 시스템

가와모토 히데오는 "신체 동작"을 구성 요소로 산출하는 오토포이에시스 시스템인 동작 시스템을 제창했다.[100] 이 시스템은 "신체 동작"을 만들어내는 운동의 네트워크이다.동작 시스템에서 중요한 점은 동작의 자연스러움인데, 이는 동작에 의식이 거의 관여하지 않는 것을 의미한다.[101] 즉, "의식이 거기에서 사라지는 만큼 동작의 자연성이 나타나고, 동작이 그 자체로 작동하도록 의식이 물러나는 현상으로 성립한다"라는 형태로 동작이 설정된다.[101]

동작 시스템은 의식의 작용과 함께 고찰되는데, 이때 의식의 작용은 "의식의 조정 기능 가설"에 의해 제창된다. 의식의 조정 기능 가설은 다음과 같다.

意識は身体動作や動作の制御能力を高めるための調整機能として現われ、この調整能力にはみずからの働きを感知する“気づき”がともなう。その後、この調整機能は認知それ自体の調整能力として、選択性を開く場として機能するようになった。この場には多様な心の働きが感知できるようになり、そこに場としての機能性がある。また意識の調整能力には、みずかを調整する能力がある。|의식은 신체 동작이나 동작의 제어 능력을 높이기 위한 조정 기능으로 나타나며, 이 조정 능력에는 스스로의 작용을 감지하는 "자각"이 따른다. 이후, 이 조정 기능은 인지 그 자체의 조정 능력으로서, 선택성을 여는 장소로서 기능하게 되었다. 이 장소에는 다양한 마음의 작용을 감지할 수 있게 되었으며, 그곳에 장소로서의 기능성이 있다. 또한 의식의 조정 능력에는 자신을 조정하는 능력이 있다.일본어

가와모토 히데오는 의식의 기능성을 다음과 같이 6가지로 제시한다.[102]

| 번호 | 기능 |

|---|---|

| 1 | 의식은 스스로의 작동 범위를 항상 조정하고 있다. |

| 2 | 의식은 많은 작용을 감지하고, 그것들에 대해 조정적으로 관여한다. |

| 3 | 의식은 다양한 인지적 기능에 대해, 선택지가 열리는 듯한 장을 설정한다. |

| 4 | 의식은 스스로 자신을 조직하고, 스스로를 그것으로서 하나의 상태로 유지하려 한다. |

| 5 | 의식은 스스로에게 관여하도록 작용하며, 스스로를 안다는 감촉을 가진다. |

| 6 | 의식은 그 자체가 나타나는 것이 동시에 세계로 열린다는 세계로의 연속성을 가진다. |

5. 4. 도구 시스템

이나가키 사토시는 도구를 구성 요소로 하는 도구 시스템을 제창했다.[103] 도구 시스템은 "새로운 도구"를 만들어내는 운동의 네트워크이다. 이 운동은 "도구를 만들기 위한 도구(2차 도구)가 만들어지듯이, 모든 것을 도구로 바꾸는(도구화하는) 운동"이며, "이 도구의 도구는 그것을 조작하는 도구(3차 도구)로서 '신체'조차 도구화하게 된다".[104]도구 시스템은 기계와 인간의 관계를 변화시킨다. 왜냐하면 도구 시스템은 "제품 네트워크를 자기 전개할 뿐이며, 그 속에서 인간은 그 전개를 지탱하는 하나의 선택지에 불과하기" 때문이다.[105] 오토포이에시스 관점에서 보면, 인간은 도구 시스템에게 있어서 "환경"이 된다. 도구 시스템은 자율성을 가지기 때문에 "환경"에 배치된 인간은 시스템에 대해 교란을 일으키는 것밖에 할 수 없다.

이나가키는 도구 시스템이 오토포이에시스로서 자기 전개함으로써 "사용자와 도구"의 새로운 관계가 도출된다고 말한다.[105] 구체적으로 사람이 도구를 "사용한다"는 체험이 변용된다. "도구는 도구의 도구를 만들어내고, 상호 기능성을 지시하는 네트워크 안에서 '사용'과 '목적-수단'이라는 경험을 사용자에게 내면화하기" 때문이다.[104]

5. 5. 창조 시스템

이바 마사루는 창조 시스템을 제창하고, 창조 행위를 발견의 오토포이에시스로 파악했다. 창조 시스템은 니클라스 루만이 제창한 사회 시스템 이론을 창조 행위의 시스템 이론으로 응용한 것이다. 이바에 따르면 "창조 시스템 이론에서는 창조라는 사태를 《발견》(discovery)을 요소로 하는 오토포이에틱 시스템이라고 파악한다. 즉, 창조란 《발견》이라는 요소를 차례차례 생성·연쇄시키는 것이라고 파악하는 것이다". 또한 《발견》이라는 요소는 "《아이디어》에 대한 《관련짓기》를 《발견》할 수 있을 때 창발한다".창조 시스템은 사회 시스템 및 심적 시스템과 coupling|커플링영어한다. 이때 "창조 행위"라는 말의 의미가 갱신된다. 종래의 창조 행위는 주체가 대상을 가공하는 것처럼 생각되었으나, 창조 시스템 이론에서는 창조 행위를 하는 것은 창조 시스템이라고 본다. 왜냐하면 창조 시스템은 오토포이에시스 시스템이기 때문이다. 오토포이에시스 시스템은 개체성, 자율성, 경계의 자기 결정, 입출력의 부재(내부도 외부도 없다)라는 특징을 가지므로, 창조 시스템의 작동에 심적 시스템이 직접적으로 관여하는 일은 없다. 따라서 창조 시스템이 창조 행위를 하고, 심적 시스템은 거기에 휘말리듯이 그것을 체험하게 된다.

창조 시스템, 사회 시스템, 심적 시스템의 커플링 관계에 대한 카테고리화는 이루어지지 않아 연구가 필요하다.

5. 6. 기타 응용 분야

오토포이에시스 개념은 정신분석, 정신요법, 건축, 패턴 랭귀지, 예술, 괴테 자연학 등 다양한 분야에 응용되었다.[110][111]- 정신분석: 소가와 코지에 의해 응용되었다. 소가와는 다니엘 스턴의 발달론과 카와모토 히데오의 이중 작동 개념에 기초하여 "자기의 정신분석" 모델을 제시했다. 그는 자기를 2개의 오토포이에시스 시스템과 2개의 운동계 시스템의 복합체로 보았으며, 감각, 욕동, 정동, 언어의 4가지 작동 회로가 각각 감각 자아, 욕동 자아, 정동 자아, 언어 자아를 형성한다고 설명했다.

- 정신 요법: 정신 요법에 응용되었다.

- 건축: 건축 분야에 응용되었다.

- 패턴 랭귀지: 인간 행위의 패턴 랭귀지를 작성하는 이바 정은 창조 시스템을 구상하는데 활용했다.

- 예술: 예술 분야에 응용되었다.

- 괴테 자연학: 괴테 자연학은 자기생산적 과학의 실현 예로 제시되었다. 철학자 이나가키에 따르면, 괴테의 "대상적 사유"는 자연과 정신의 상호작용을 통해 "근본 현상"(원형)을 발견하는 방식이다. 괴테는 식물이 원형의 반복으로 형성되며, 원형 자체가 변화하는 메타모르포제를 통해 새로운 구조가 나타난다고 보았다.

6. 비판

오토포이에시스 개념은 생명 시스템을 정의하거나 설명하는 데 실패했다는 비판을 받는다.[40] 일부 비평가들은 이 개념이 극단적인 자기 참조적 언어를 사용하며, 마투라나의 급진적인 구성주의 또는 유아론적 인식론을 정당화하려는 시도라고 주장한다.[41] 다닐로 졸로는 이를 "황량한 신학"이라고 불렀다.[42][43] 마투라나와 바렐라의 "우리는 보지 않는 것을 보지 못하고, 우리가 보지 못하는 것은 존재하지 않는다"라는 주장이 그 예시이다.[44]

라제토-배리에 따르면, ''자기생산과 인지: 생명의 실현''이 주류 생물학에 미친 영향은 제한적이며, 자기생산이 생명체의 기준으로 흔히 사용되지 않는다고 한다.[45]

동물학자이자 철학자인 도나 해러웨이는 "어떤 것도 스스로 만들어지지 않으며, 어떤 것도 실제로 자기생산적이거나 자기 조직적이지 않다"[46]고 비판하며, 대신 "함께 만들기"를 의미하는 ''공생산'' 개념을 제안했다.

7. 결론

오토포이에시스는 생명체의 자율성과 자기 유지 능력을 설명하는 독창적인 개념으로, 다양한 분야에 영향을 미쳤다. 이 개념은 생명 현상뿐만 아니라 사회 현상, 인지 과정, 창조 활동 등을 이해하는 데 유용한 도구로 활용될 수 있다. 하지만 오토포이에시스 개념에 대한 비판도 존재하며, 이 개념의 한계와 가능성에 대한 논의는 계속되고 있다.

니클라스 루만은 사회 시스템이 자신의 복잡성을 다른 시스템 형성에 사용하는 것을 오토포이에시스의 한 예로 들었다.[1] 가와모토 히데오는 시스템이 스스로 경계를 긋고 자기 생산을 할 때, 경계 긋기 행위 자체에 자기와 환경의 관계가 나타난다고 보았다.[2]

참조

[1]

웹사이트

autopoiesis

https://www.oxfordre[...]

2021-11-12

[2]

서적

Autopoiesis and cognition: the realization of the living

Reidel

1972

[3]

서적

Organizations

Springer Berlin

[4]

서적

Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living

https://books.google[...]

Springer

1980

[5]

서적

Knowledge production in organizations : a processual autopoietic view

Springer

2013

[6]

간행물

Biological organisation as closure of constraints

https://doi.org/10.1[...]

2015

[7]

서적

A world beyond physics: the emergence and evolution of life

Oxford University Press

2019-04-01

[8]

서적

Gaia, a Way of Knowing: Political Implications of the New Biology

Lindisfarne Press

[9]

간행물

From cognitivism to autopoiesis: towards a computational framework for the embodied mind

2018-06-01

[10]

서적

Organizations as learning systems: 'Living composition' as an enabling infrastructure.

Emerald Group Publishing

2006

[11]

서적

Law as an Autopoietic System

The European University Institute Press

1992

[12]

서적

Law, justice, and miscommunications: essays in applied legal philosophy

Vandeplas Publ

2011

[13]

웹사이트

Architect Patrik Schumacher: 'I've been depicted as a fascist'

http://www.theguardi[...]

2021-12-07

[14]

웹사이트

'Postmodernisms: Theories and Analyses of Architecture II {{!}} "The Autopoiesis of Architecture" Patrik Schumacher''s Parametricism and Theory'

https://blogs.cornel[...]

2021-12-07

[15]

서적

The Textual Condition

Princeton University Press

1986

[16]

서적

A Companion to Digital Humanities

John Wiley & Sons

2000

[17]

서적

Less Than Nothing

Verso

2012

[18]

서적

Guided self-organization: Inception

Springer

[19]

arXiv

Requisite Variety, Autopoiesis, and Self-organization

2014-09-26

[20]

서적

Frontiers of complexity: the search for order in a chaotic world

Faber

[21]

서적

The Principles of Life

Oxford University Press

2003

[22]

간행물

The hypercycle: a principle of natural self-organization. A: emergence of the hypercycle

[23]

간행물

The hypercycle: a principle of natural self-organization. B: the abstract hypercycle

[24]

간행물

The hypercycle: a principle of natural self-organization. C: the realistic hypercycle

[25]

간행물

The representation of biological systems from the standpoint of the theory of categories

1958

[26]

서적

Life Itself: a comprehensive inquiry into the nature, origin, and fabrication of life

Columbia University Press

1991

[27]

간행물

Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets

1969

[28]

간행물

A model for the origin of life

1982

[29]

서적

What is Life?

Cambridge University Press

1944

[30]

간행물

Tibor Gánti and Robert Rosen: contrasting approaches to the same problem

2015

[31]

간행물

From ''L'Homme Machine'' to metabolic closure: steps towards understanding life

2011

[32]

간행물

Time rescaling and pattern formation in biological evolution

2014

[33]

간행물

Contrasting theories of life: historical context, current theories. In search of an ideal theory

2020

[34]

서적

Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind

Harvard University Press

[35]

서적

Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living

Springer

1980

[36]

논문

Autopoiesis with or without cognition: defining life at its edge

2004-11

[37]

서적

Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind

Harvard University Press

[38]

서적

Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind

Harvard University Press

[39]

서적

Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind

Harvard University Press

[40]

논문

Autopoiesis in Systems Analysis: A Debate

[41]

논문

Autocatakinetics, Yes—Autopoiesis, No: Steps Toward a Unified Theory of Evolutionary Ordering

[42]

논문

The constructions of self-organizing systems

[43]

서적

Critical environments: postmodern theory and the pragmatics of the "outside"

https://books.google[...]

University of Minnesota Press

[44]

서적

The Tree of Knowledge.

Shambhala Publications

1988

[45]

논문

Autopoiesis 40 Years Later. A Review and A Reformulation

https://www.research[...]

2012-10

[46]

서적

Staying with the trouble : making kin in the Chthulucene

http://archive.org/d[...]

Durham : Duke University Press

2016

[47]

서적

オートポイエーシスー生命システムとはなにか

国文社

[48]

서적

"Eine biologische Theorie der relativistischen Farbkodierung in der Primatenertina," in : H・R Maturana, Erkennen:Die Organisation und Verkorperung von Wiklichkeit

[49]

서적

オートポイエーシス ー第三世代システムー

青土社

[50]

서적

オートポイエーシス ー生命システムとはなにか

国文社

[51]

서적

オートポイエーシス ー生命システムとはなにか

国文社

[52]

서적

オートポイエーシス ― 生命システムとはなにか

国文社

[53]

웹사이트

わかりやすいオートポイエーシス(自己生産)

http://www2.kokugaku[...]

小木曽道夫

2021-10-01

[54]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[55]

서적

オートポイエーシス2001

新曜社

[56]

서적

システム現象学―オートポイエーシスの第四領域

新曜社

[57]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[58]

서적

オートポイエーシスの拡張

青土社

[59]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[60]

서적

オートポイエーシスー生命システムとは何か

国文社

[61]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[62]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[63]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[64]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[65]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001

新曜社

[66]

서적

オートポイエーシス ー生命システムとはなにか

国文社

[67]

서적

オートポイエーシス ー生命システムとはなにか

国文社

[68]

서적

オートポイエーシスー第三世代システムー

青土社

[69]

서적

岩波講座 現代思想12 生命とシステムの思想

岩波書店

[70]

서적

オートポイエーシス ー第三世代システムー

青土社

[71]

서적

オートポイエーシス ー第三世代システム論ー

青土社

[72]

서적

オートポイエーシス ー第三世代システム論ー

青土社

[73]

서적

ワードマップ オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[74]

서적

オートポイエーシス2001

新曜社

[75]

서적

オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[76]

서적

オートポイエーシスの拡張

青土社

[77]

서적

オートポイエーシスの拡張

青土社

[78]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するのか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[79]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するのか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[80]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[81]

서적

オートポイエーシスー生命システムとはなにか

国文社

1991

[82]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[83]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[84]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[85]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[86]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するするか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[87]

서적

オートポイエーシス2001

新曜社

[88]

서적

オートポイエーシス 2001

新曜社

[89]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか ーオートポイエーシスの第五領域

新曜社

[90]

서적

オートポイエーシス ー第三世代システム論ー

青土社

[91]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[92]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[93]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[94]

서적

オートポイエーシスー第三世代システム論ー

青土社

[95]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか オートポイエーシスの第五領域

新曜社

[96]

서적

オートポイエーシス ー第三世代システム論ー

青土社

[97]

서적

メディアと社会の連環 ルーマンの経験的システム論から

東京大学出版会

[98]

서적

メディアと社会の連環 ルーマンの経験的システム論から

東京大学出版会

[99]

서적

メディアと社会の連環 ルーマンの経験的システム論から

東京大学出版会

[100]

서적

損傷したシステムは、いかに創発・再生するか ーオートポイエーシスの第五領域

新曜社

[101]

서적

損傷したしたシステムはいかに創発・再生するか

新曜社

[102]

서적

損傷したシステムはいかに創発・再生するか ーオートポイエーシスの第五領域

新曜社

[103]

서적

iHuman AI時代の有機体‐人間‐機械

学芸みらい社

[104]

서적

iHuman AI時代の有機体-人間-機械

学芸みらい社

[105]

서적

iHuman AI時代の有機体-人間-機械

学芸みらい社

[106]

서적

オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために

新曜社

[107]

논문

Autopoiesis: The organization of living systems, its characterization and a model

http://homepages.mat[...]

BioSystems

[108]

웹사이트

作って動かすALife

https://www.oreilly.[...]

2019-05-09

[109]

웹사이트

関連書籍データベース - digital-narcis.org

https://digital-narc[...]

2019-05-09

[110]

서적

来るべき精神分析のプログラム

講談社選書メチエ

[111]

웹사이트

TALK 動きと関わりが生命を続かせる

https://www.brh.co.j[...]

2024-01-07

[112]

저널

루만의 자기생산 체계 개념과 그 사회이론사적 의의

2015-12-18

[113]

저널

루만의 자동생산체계이론

2015-12-14

[114]

서적

체계이론 입문

새물결 출판사

2015-12-14

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com