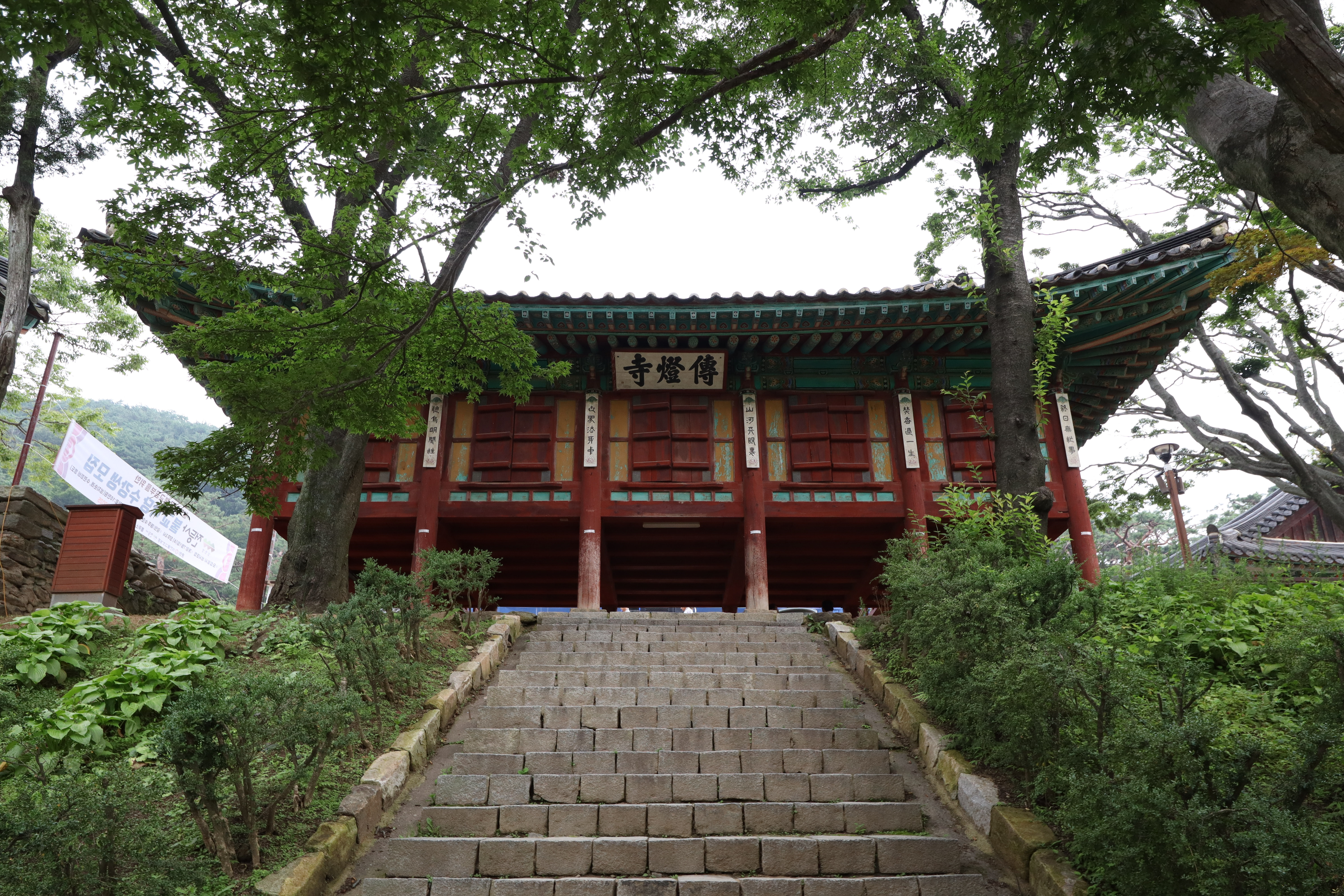

전등사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전등사는 고구려 소수림왕 11년(381년)에 아도화상이 창건했다고 전해지는 사찰로, 현존하는 한국 사찰 중 가장 오래된 역사를 가졌을 가능성이 있다. 고려 시대에는 몽골의 침략 시기 강화도로 왕궁을 옮긴 후 진종사를 중수하고, 충렬왕의 왕비 정신부주의 시주를 계기로 전등사로 개명되었다. 조선 시대에는 정족산 사고를 설치하여 실록을 보관하는 등 왕실의 지원을 받았으며, 광해군 때 화재로 소실된 후 재건되었다. 주요 문화재로는 보물 제178호인 대웅보전, 보물 제179호인 약사전, 보물 제393호인 범종 등이 있으며, 템플스테이 프로그램도 운영하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전등사 - 묘법연화경 목판 (보물 제1908호)

묘법연화경 목판 (보물 제1908호)은 1543년 정수사에서 성달생 서체 계열의 인본을 복각하여 조성되었으며, 조선 초기부터 16세기까지 유행한 묘법연화경 목판 중 시대가 가장 앞서 보물로 지정되었다. - 일제강점기의 불교 - 범어사

범어사는 신라시대에 창건되어 임진왜란 이후 중건되었고, 조선시대 불교 탄압에도 존속하며 근대 고승들의 수행을 통해 선불교 전통을 계승하고, 현재도 한국 불교의 중심지 역할을 하는 사찰이다. - 일제강점기의 불교 - 법주사

법주사는 신라 진흥왕 때 창건되어 고려 시대에 번성하고 조선 시대에 재건되었으며, 국보와 사적을 보유하고 템플스테이 프로그램을 운영하는 사찰이다.

| 전등사 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 일반 정보 | |

| |

| 종교 | 조계종 |

| 창건자 | 아도 화상 |

| 창건 연도 | 381년 (고구려 소수림왕 11년) |

| 중건 | 1266년 (충렬왕 7년), 정화궁주 왕씨 (충렬왕의 비) |

| 소재지 | 대한민국 인천광역시 강화군 길상면 전등사로 37-41 |

| 사찰 정보 | |

| 산 이름 | 정족산 |

| 종파 | 조계종 |

| 말사 | 조계종 총본산 조계사 (제1교구) |

| 조선시대 | 조선 31본산 |

| 역사 | |

| 관련 | 삼랑성 |

| 템플스테이 | |

| 웹사이트 | 전등사 템플스테이 프로그램 |

2. 역사

통일신라 시대의 전등사에 대한 기록은 현재 남아있지 않다. 조선 태종이 1407년 (태종 7년) 불교 탄압을 시행했을 때 존속이 허용된 88개 사찰 명단에 전등사나 진종사의 이름이 없는 것으로 보아, 당시 폐사되었을 가능성이 있다. 1424년 (세종 6년) 세종의 불교 탄압 때에도 존속 허용 사찰 36개 명단에 포함되지 않아, 계속 폐사 상태였던 것으로 추정된다.

2. 1. 고구려 시대

381년 (고구려 소수림왕 11년)에 아도화상이 '''진종사'''(眞宗寺)를 창건한 것으로 전해진다.[6] 이것이 사실이라면 현존하는 한국의 사찰 중 가장 역사가 길다.고구려에 처음으로 불교가 전해진 것은 372년 (소수림왕 2년)이다. 한반도에서 불교의 전래는 고구려에서 시작되었기 때문에 (백제는 384년, 신라는 528년) 전승이 사실이라면 현존하는 한반도에서 가장 오래된 사찰이 된다. 하지만 정사인 『삼국사기』나 『삼국유사』에는 해당 기록이 없어 근거는 불분명하다.

2. 2. 고려 시대

고구려 소수림왕 11년인 381년에 아도화상이 진종사(眞宗寺)를 창건한 것으로 전해진다. 이것이 사실이라면 현존하는 한국의 사찰 중 가장 역사가 길다.[6] 그러나 정사인 『삼국사기』나 『삼국유사』에는 해당 기록이 없어 근거는 불분명하다.고려 고종 46년인 1259년에 진종사 경내에 가궐을 지은 것으로 다시 기록에 등장한다. 고려는 1232년부터 1270년 사이 강화도에 임시 도읍을 정했다. 1266년 진종사는 크게 중창되었으며, 충렬왕 8년인 1282년 충렬왕의 왕비 정신부주(정화궁주)가 진종사에 시주한 것을 계기로 전등사로 이름이 바뀌었다. 전등은 ‘불법(佛法)의 등불을 전한다’는 뜻으로, 법맥을 받아 잇는 것을 뜻한다.[7] 왕실은 몽골의 침략을 피해 고려대장경의 판목을 이 사찰에서 조각하게 했다 (이후 옮겨져 현재는 해인사에 소장되어 있다).[5] 또한 정화궁주가 옥으로 만든 촉대를 절에 기증한 데서 유래했다는 이야기도 있다.[5]

고려 왕실은 전등사에 각별한 관심을 기울여 계속해서 중수가 이루어졌다.

2. 3. 조선 시대

조선 광해군 때 큰 화재로 건물이 소실되어 1621년에 재건되었다.[8] 조선왕조실록을 보관하던 마니산 사고가 병자호란으로 훼손되고 효종 4년(1653년) 화재로 소실되자, 1660년 전등사 경내에 정족산 사고를 설치하고 실록을 보관하게 하였다. 정족산 사고는 적장산, 오대산, 태백산과 함께 조선 후기의 실록 보관소가 되었다.[9] 1707년 강화 유수였던 황흠은 사고를 고쳐 짓고, 별관을 지어 취향당이라 이름하였다. 그때부터 정족산 사고는 실록은 물론 왕실의 문서까지 보관하는 보사권봉소로 정해졌다. 1726년 영조가 직접 전등사를 방문해 ‘취향당’ 편액을 내렸고, 1749년에는 영조가 시주한 목재를 사용해 전등사를 중수하였다.[7]한때 한용운과 만공의 상좌였던 춘성이 주지로 근무하기도 했다.

2. 4. 근현대

1621년 (광해군) 때 큰 화재로 건물이 소실되어 재건되었다.[8] 병자호란으로 조선왕조실록을 보관하던 마니산 사고가 훼손되고 1653년 (효종 4년) 화재로 소실되자, 1660년 전등사 경내에 정족산 사고를 설치하고 실록을 보관하게 하였다. 정족산 사고는 적장산, 오대산, 태백산과 함께 조선 후기의 실록 보관소가 되었다.[9] 1726년에는 영조가 직접 전등사를 방문해 ‘취향당’ 편액을 내렸다.[7]일제강점기인 1911년, 사찰령 시행 규칙에 따라 조선 31본산으로 지정되었다. 한때 한용운과 만공의 상좌인 춘성이 주지로 근무하기도 했다.

3. 건물 및 문화재

강화 전등사 대웅전은 보물 제178호로 지정되어 있으며, 이 외에도 강화 전등사 약사전(보물 제179호), 전등사 철종(보물 제393호) 등 보물급 유적과 국가사적, 인천시 지정 유형문화재 등이 있다.

;건축물

- 전등사 대조루 (인천광역시 문화재자료 제7호)

| 구분 | 명칭 | 지정 번호 |

|---|---|---|

| 보물 | 강화 전등사 대웅보전 | 제178호 |

| 보물 | 강화 전등사 약사전 | 제179호 |

| 보물 | 전등사 철종 | 제393호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 대웅보전 목조 삼존불 좌상 | 제42호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 약사전 현왕탱 | 제43호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 약사전 후불탱 | 제44호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 법화경판 | 제45호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 청동수조 | 제46호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 업경대 | 제47호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 수미단 | 제48호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 명부전 지장시왕상 및 시왕도 일습 | 제56호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 약사전 석불좌상 | 제57호 |

| 인천광역시 문화재자료 | 전등사 대웅보전 후불탱 | 제21호 |

| 인천광역시 문화재자료 | 전등사 강설전 아미타불탱 | 제21호 |

3. 1. 대웅전

전등사 대웅전은 대한민국의 보물 제178호이다. 1615년(광해군 7)에 짓기 시작하여 1622년에 완공되었다.[8] 앞면 3칸, 옆면 3칸의 팔작지붕 건물로, 지붕 처마를 받치기 위한 공포가 기둥 위뿐만 아니라 기둥 사이에도 있는 다포 양식이다.대웅전 앞에는 돌로 만든 누기(漏器)가 남아 있는데, 물시계의 일부였던 것으로 추정된다.[10]

- 강화 전등사 대웅보전 (보물 제178호): 조선 중기에 지어졌다.

3. 1. 1. 전설

대웅전 지붕을 떠받치고 있는 목각상을 벌거벗은 여인인 나부상(裸婦像)이라고 하는데, 거기에는 대웅전 중수를 맡은 도편수가 달아난 여인에 대한 배반감으로 조각했다는 전설이 내려온다. 그러나, 그 목각상이 원숭이라는 주장도 있다. 그것은 한글대장경 《육도집경》에 나오는 석가모니의 전생 이야기에서 비롯된다. 전생에 석가모니는 원숭이 500마리를 거느린 원숭이 왕이었는데, 무리를 안전하게 지키고자 자신을 희생한 일이 있었다. 그 이야기에서 착안하여 원숭이들의 석가모니에 대한 끝없는 존경심을 표현하기 위해 네 마리 원숭이들이 처마를 받들어 지붕을 들고 있게 배치했다는 것이다.[11]3. 2. 약사전

전등사 약사전은 보물 제179호로, 조선 중기에 지어진 목조건물이다. 약사여래좌상을 모시고 있으며, 불교 신자들이 병을 고치기 위해 불공을 드리는 곳이다. 정면 3칸, 측면 3칸의 단층 팔작지붕 건물로, 다포 양식이며, 1621년경에 건립된 것으로 추정된다.

3. 3. 범종

전등사 범종은 보물 제393호이다. 전등사의 종각에 있는 북송 시대의 종으로, 높이 1.64m, 입지름 1m이다.[12] 꼭대기에는 좌우에서 쌍룡이 등을 지고 웅크리고 있는 모습의 꼭지가 있을 뿐 몸통은 없다. 형태가 장중하고 조각이 웅걸하며 소리가 맑다.

본래 중국 송나라 때 허난성 백암산 숭명사에 있던 것으로, 1097년에 만들어진 것이라고도 전한다. 일제강점기에 무기를 만들기 위해 일본 군인들이 쇠붙이를 거두어들일 때 전등사 범종도 강제로 빼앗겼다. 광복 후 부평 군기창에서 큰 종이 발견되었으나 그것은 전등사 범종이 아니라 송나라 때 만든 종이었으며, 그것이 오늘날 전등사 종루에 매달려 있는 것이다.

3. 4. 기타 문화재

| 구분 | 명칭 | 지정 번호 |

|---|---|---|

| 보물 | 강화 전등사 대웅보전 | 제178호 |

| 보물 | 강화 전등사 약사전 | 제179호 |

| 보물 | 전등사 철종 | 제393호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 대웅보전 목조 삼존불 좌상 | 제42호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 약사전 현왕탱 | 제43호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 약사전 후불탱 | 제44호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 법화경판 | 제45호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 청동수조 | 제46호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 업경대 | 제47호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 수미단 | 제48호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 명부전 지장시왕상 및 시왕도 일습 | 제56호 |

| 인천광역시 유형문화재 | 전등사 약사전 석불좌상 | 제57호 |

| 인천광역시 문화재자료 | 전등사 대웅보전 후불탱 | 제21호 |

| 인천광역시 문화재자료 | 전등사 강설전 아미타불탱 | 제21호 |

4. 체험 및 시설

전등사는 템플스테이 프로그램을 운영하고 있다.[1]

4. 1. 템플스테이

전등사에서는 내·외국인을 위한 다양한 http://templestay.com/common/intro/intro_program_list.asp?t_id=jds5450 템플스테이 프로그램을 운영하고 있다.5. 미디어

MBC TV의 UHD 세상탐험에서 전등사가 잠깐 소개되었다.

참조

[1]

웹사이트

Night at the Temple

https://www.koreatim[...]

2023-08-21

[2]

웹사이트

Jeondeungsa

https://eng.templest[...]

2023-08-21

[3]

웹사이트

Touring Incheon's Buddhist temples

https://eng-itour.in[...]

2023-08-21

[4]

웹사이트

Jeondeungsa Templestay program

http://eng.templesta[...]

2018-04-19

[5]

서적

韓国の歴史散歩

[6]

문서

글로벌 세계 대백과사전

[7]

웹사이트

전등사의 창건배경과 역사

http://www.jeondeung[...]

전등사 홈페이지

2013-03-09

[8]

웹사이트

강화 전등사 대웅전

http://www.cha.go.kr[...]

문화재청

[9]

서적

조선 최고의 명저들

휴머니스트

2006

[10]

서적

한국과학사의 새로운 이해

연세대학교출판부

1998

[11]

서적

사찰의 구석구석 불교미술의 해학

불광출판사

2010-03-12

[12]

웹사이트

전등사 범종

http://yoksa.aks.ac.[...]

디지털 장서각

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com