턱관절

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

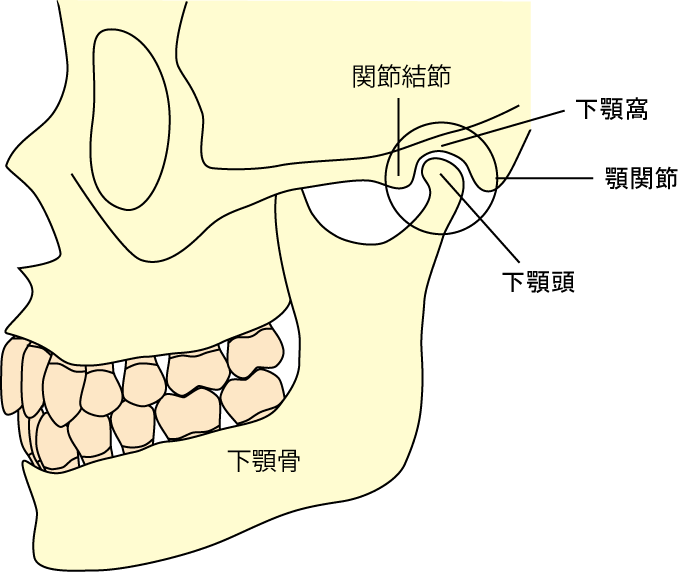

턱관절은 외이도 앞쪽에 위치하며, 관절낭, 관절원판, 하악과두, 측두골의 관절면, 인대 및 외측익돌근으로 구성된다. 턱관절은 하악와, 관절결절, 관절원판, 하악과두, 관절낭, 인대, 신경, 혈액 공급, 발생, 기능, 생체역학, 치아, 저작근, 턱관절의 지레 관계, 임상적 의의 등으로 구성된다. 턱관절은 턱관절 장애(TMD), 선천성, 외상성, 염증성, 퇴행성 질환 등 다양한 문제와 관련될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 근육뼈대계 - 지느러미

지느러미는 물고기의 몸에 붙어 추진, 조향, 균형 유지 등 다양한 기능을 하는 부속지로, 쌍을 이루는 것과 그렇지 않은 것으로 나뉘며 종에 따라 형태와 위치가 다양하고 번식, 체온 조절, 먹이 유인 등에도 사용되는 사지동물 사지 진화와 관련된 구조이지만, 상어 지느러미 채취와 같은 위협도 존재한다. - 근육뼈대계 - 근수축

근수축은 힘과 길이에 따라 등척성, 등장성 등으로 분류되며, 활주 필라멘트 이론에 의해 근원섬유, 미오신, 액틴 등의 단위로 이루어져 골격근, 평활근, 심근 등에서 발생하고, 루이지 갈바니의 전기 자극 실험을 시작으로 연구가 진행되어 왔다. - 머리뼈 - 안와

안와는 얼굴 중앙에 위치하여 눈을 보호하고 지지하는 공간으로, 7개의 뼈로 구성되며, 눈의 움직임을 조절하는 근육과 혈관, 신경을 포함하고, 종양, 염증, 외상 등으로 인해 다양한 문제가 발생할 수 있다. - 머리뼈 - 미간중간점

- 두경부 - 뇌척수막

뇌척수막은 뇌와 척수를 보호하는 세 겹의 막으로, 경막, 거미막, 연막으로 구성되며, 뇌척수액이 흐르는 공간을 형성하고 다양한 질병에 취약하다. - 두경부 - 아래턱

턱은 얼굴 하부를 이루는 구조로, 피부, 근육, 뼈 등으로 구성되며 턱신경의 지배를 받고, 개인차가 큰 형태를 가지며, 음성 및 저작 기능과 관련이 있고, 얼굴 크기 감소와 관련된 진화적 특징을 가진다.

| 턱관절 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 명칭 | 턱관절 (Temporomandibular joint) |

| 라틴어 명칭 | articulatio temporomandibularis |

| 약칭 | TMJ |

| 구조 | |

| 위치 | 턱뼈(mandible)와 관자뼈(temporal bone) 사이 |

| |

| |

| 신경 및 혈관 | |

| 동맥 | 얕은관자동맥(Superficial temporal artery) |

| 신경 | 귓바퀴관자신경(Auriculotemporal nerve), 깨물근신경(masseteric nerve) |

2. 구조

턱관절은 외이도 앞쪽에 위치하며, 관절낭, 관절원판, 하악 과두, 측두골의 관절면, 측두하악 인대, 경하악 인대, 접형하악 인대, 외측 익돌근과 같은 주요 구성 요소로 이루어져 있다.[21]

- '''관절낭'''(피막인대)은 얇고 헐렁한 막으로, 위쪽으로는 하악와 둘레와 바로 앞쪽 관절결절에, 아래쪽으로는 하악과 목에 부착되어 있어[22] 자유로운 움직임을 가능하게 한다. 턱관절을 감싸는 섬유성 결합 조직 막으로, 측두골 하악와 주변에서 시작하여 관절돌기 하악두 주변에 부착되어 관절와와 하악두를 보호한다.[22]

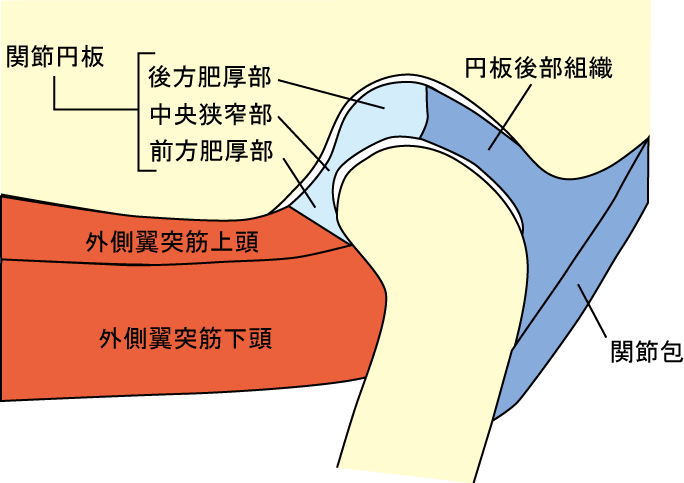

- '''관절원판'''은 하악골 과두와 측두골의 하악와 사이에 위치한 섬유연골성 조직이다. 턱관절은 인체에서 흉쇄 관절과 함께 활막 관절에 관절원판이 있는 몇 안 되는 관절 중 하나이다.[11] 관절원판은 각 관절을 하부와 상부 구획으로 나누는데, 이 두 구획은 활막강이며, 상부와 하부 활막강으로 구성된다.[11]

- '''하악과두'''(하악두)는 하악골 한 쌍의 관절 돌기(関節突起) 선단부로, 타원형을 띠고 있다.

- 턱관절에는 세 개의 인대가 있는데, 하나는 주요 인대이고 두 개는 부 인대이다.

- '''주요 인대'''인 측두하악 인대는 캡슐의 두꺼워진 외측 부분이며, 바깥쪽 사선 부분(OOP)과 안쪽 수평 부분(IHP)의 두 부분으로 나뉜다.

- '''부 인대'''인 경돌하악 인대와 접형하악 인대는 부속 인대이며 관절의 어떤 부분에도 직접 부착되지 않는다.

- '''신경 분포''': 턱관절의 감각 신경 지배는 이개측두신경과 교근신경에 의해 이루어진다. 이 두 신경은 아래턱신경(뇌신경 V3)의 가지이며, 아래턱신경은 다시 삼차신경(뇌신경 V)의 가지이다.

- '''혈액 공급''': 턱관절의 동맥 혈액 공급은 주로 천측두 동맥을 비롯한 외측두 동맥의 가지를 통해 이루어진다.[9]

2. 1. 하악와

하악와(下顎窩)는 위턱뼈와 일체화된 머리뼈(관자뼈)의 턱관절 부분으로, 머리뼈의 바깥귀길 앞쪽에 위치하고 있다. 하악와는 하악두가 들어가는 오목한 형태이다. 이 오목한 부분은 모든 면이 동일하지 않으며, 앞쪽의 각도가 비교적 완만하다.2. 2. 관절결절

관절결절은 하악와 전방에 위치한 뼈의 융기 부분이다. 하악두는 관절결절의 면을 활주할 수 있다.2. 3. 관절원판

턱관절의 독특한 특징은 관절원판이다. 관절원판은 섬유연골성 조직으로 구성되어 있으며, 하악골 과두와 측두골의 하악와 사이에 위치한다. 턱관절은 인체에서 흉쇄 관절과 함께 활막 관절에 관절원판이 있는 몇 안 되는 관절 중 하나이다. 관절원판은 각 관절을 하부와 상부 구획으로 나누는데, 이 두 구획은 활막강이며, 상부와 하부 활막강으로 구성된다. 관절낭을 덮고 있는 활막은 이 공간을 채우는 활액을 생성한다.[11] 관절원판은 양쪽이 오목한 모양이다. 관절원판의 앞부분은 외측 익돌근 상두의 부착 부위 역할을 한다. 뒷부분은 측두골에 부착된다. 관절원판이 손상되지 않는 한 상부와 하부 구획은 서로 통하지 않는다.[2]관절원판의 중심 영역은 혈관이 없고 신경 지배도 없어 주변 활액으로부터 영양분을 공급받는다. 반면, 후방 인대와 주변 관절낭에는 혈관과 신경이 모두 있다. 세포는 거의 없지만 섬유아세포와 백혈구가 그중 일부이다. 중심 영역은 주변 부위보다 얇지만 더 조밀하며, 주변 부위는 더 두껍지만 완충 효과가 있다. 활막강 내의 활액은 관절원판의 무혈관 중심 영역에 영양을 공급한다. 나이가 들면서 전체 관절원판이 얇아지고 중심부에 연골이 추가되어 관절의 움직임을 손상시킬 수 있다.[11] 활막은 관절원판과 과두 연골 표면을 제외하고 턱관절의 관절낭 내면을 덮고 있다.[1]

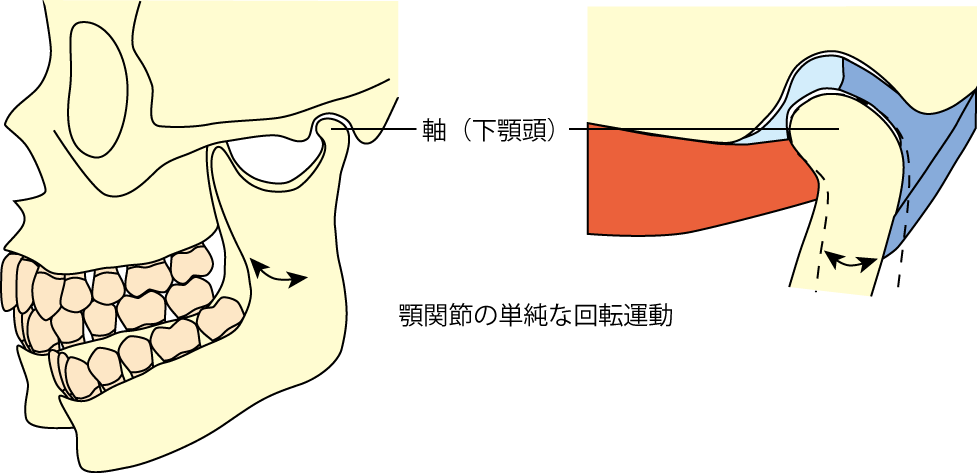

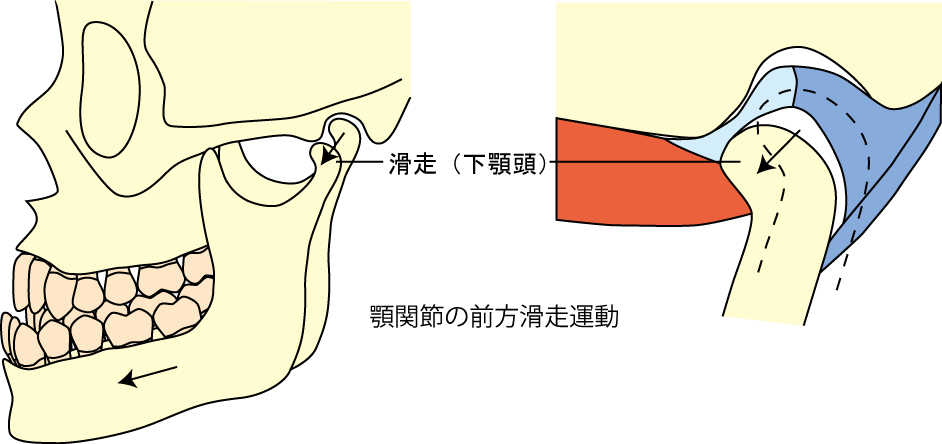

하악골과 관절원판으로 형성된 하부 관절 구획은 회전 운동에 관여하며, 이는 입을 벌릴 때 턱의 초기 움직임이다. 관절원판과 측두골로 형성된 상부 관절 구획은 번역 운동에 관여하며, 이는 입을 크게 벌릴 때 턱의 이차적인 활주 운동이다.[2]

관절원판은 하악와와 하악두 사이에 위치하는 원반 모양의 혈관이 없는 강인한 섬유성 결합 조직이다. 이 원판의 형태는 중앙부가 얇고, 그 주변이 도넛 모양으로 두꺼워지며, 더 나아가 그 주변이 얇아져 주변 조직으로 이행된다. 관절원판은 강한 압력에 견디는 성질을 가지고 있다. 관절원판은 관절의 움직임에 따라 이동하여 관절 운동을 원활하게 하는 역할을 한다. 관절원판의 시상 단면 형태는 하악와의 가장 깊은 위치에 해당하는 부분이 두껍고(후방 비후부), 그 앞쪽이 얇아지며(중앙 협착부), 더 나아가 그 앞쪽이 약간 두꺼워져 있다(전방 비후부). 관절원판의 앞쪽 끝은 외측익돌근 상두와 연결되어 있으며, 외측익돌근 상두가 수축함으로써 관절원판은 앞쪽으로 이동한다. 관절원판의 뒤쪽 끝은 원판 후부 조직과 연결되어 있다. 원판 후부 조직은 많은 혈관 및 신경이 분포하는 소성 결합 조직으로 구성되어 있으며, 관절원판이 앞쪽으로 과도하게 이동하지 않도록 뒤쪽에서 관절원판을 지지하고 있다.

2. 4. 하악과두

하악두(下顎頭)는 하악골 한 쌍의 관절 돌기(関節突起) 선단부로, 타원형을 띠고 있다.2. 5. 관절낭

관절낭(피막인대)은 얇고 헐렁한 막으로, 위쪽으로는 하악와 둘레와 바로 앞쪽 관절결절에, 아래쪽으로는 하악과 목에 부착되어 있다.[22] 하악과 목에 느슨하게 부착되어 있어 자유로운 움직임을 가능하게 한다.턱관절을 감싸는 섬유성 결합 조직 막으로, 측두골 하악와 주변에서 시작하여 관절돌기 하악두 주변에 부착되어 관절와와 하악두를 보호한다. 그 내벽은 얇고, 전벽은 경계가 불분명하며, 후벽은 두껍다.[22] 관절낭은 턱관절을 감싸 내부를 보호하는 인대이다. 그 외에 턱관절을 보호하는 인대에는 측두하악인대(외측인대), 접형하악인대, 경돌하악인대가 있다. 인대는 어느 정도 변형될 수 있지만, 강인하고 늘어나지 않는 성질을 가지고 있다. 다만, 돌발적이든 지속적이든 큰 힘이 가해지면 늘어날 수 있다. 인대에 신전이 생기면 인대 기능이 약화되어 기능이 저하된다.[22]

2. 6. 인대

턱관절에는 세 개의 인대가 있는데, 하나는 주요 인대이고 두 개는 부 인대이다. 이 인대들은 아래턱의 가장 먼 운동 범위를 정의한다는 점에서 중요하다. 근육 부착에 의해 기능적으로 허용되는 범위를 넘어선 아래턱의 운동은 고통스러운 자극을 유발하며, 따라서 이러한 더 제한적인 경계를 넘어선 운동은 정상적인 기능에서는 거의 이루어지지 않는다.- 주요 인대인 측두하악 인대는 캡슐의 두꺼워진 외측 부분이며, 두 부분으로 나뉜다. 바깥쪽 사선 부분(OOP)과 안쪽 수평 부분(IHP)이다. 이 삼각형 인대의 기저는 관자뼈의 관골 돌기 및 관절 결절에 부착되어 있으며, 정점은 아래턱 목의 외측면에 고정되어 있다. 이 인대는 아래턱의 과도한 후퇴 또는 뒤쪽 이동을 방지한다.[3]

- 두 개의 부 인대인 경돌하악 인대와 접형하악 인대는 부속 인대이며 관절의 어떤 부분에도 직접 부착되지 않는다.

- * 경돌하악 인대는 경상돌기에서 하악각까지 이어지며, 아래턱이 돌출될 때 팽팽해진다.

- * 접형하악 인대는 접형골의 극에서 하악 소설까지 이어진다. 아래턱이 돌출될 때 인대가 강조되고 팽팽해진다.[3]

"이개-하악 인대"라고 하는 다른 인대들은[4][5][6] 중이(망치뼈)를 턱관절과 연결한다.

- 추골인대

- 추하악인대

턱관절을 감싸는 섬유성 결합 조직의 막으로, 측두골의 하악와 주변에서 시작하여 관절돌기의 하악두 주변에 부착되어 관절와와 하악두를 보호한다.[22] 관절낭은 턱관절을 감싸 내부를 보호하는 역할을 하는 인대이다. 그 외에 턱관절을 보호하는 인대에는 측두하악인대(외측인대)와 접형하악인대, 경돌하악인대가 있다. 인대는 어느 정도 변형될 수 있지만, 강인하고 늘어나지 않는 성질을 가지고 있다. 다만, 큰 힘이 가해지면 인대는 늘어날 수 있다. 인대에 신전이 생기면 인대 기능이 약화되어 그 기능이 저하된다.

2. 7. 신경 분포

턱관절의 감각 신경 지배는 이개측두신경과 교근신경에 의해 이루어진다. 이 두 신경은 아래턱신경(뇌신경 V3)의 가지이며, 아래턱신경은 다시 삼차신경(뇌신경 V)의 가지이다. 턱관절의 뼈, 인대, 근육에는 자유 신경 종말, 특히 통각수용체 역할을 하는 신경 종말이 많이 분포한다. 턱관절의 관절융기를 덮고 있는 섬유연골에는 신경이 분포하지 않는다.2. 8. 혈액 공급

턱관절의 동맥 혈액 공급은 주로 천측두 동맥을 비롯한 외측두 동맥의 가지를 통해 이루어진다.[9] 심이개 동맥, 전고실 동맥, 상인두 동맥, 상악 동맥과 같은 외측두 동맥의 다른 가지 또한 턱관절의 동맥 혈액 공급에 기여할 수 있다.[9]건강한 사람의 경우 턱관절 과두를 덮고 있는 섬유 연골에는 혈관이 없다.[9]

3. 발생

턱관절 형성은 대략 임신 12주경에 관절 공간과 관절 원판이 발달하면서 이루어진다.[10] 약 10주경에 태아의 미래 관절 구성 요소가 하악골의 과두 연골과 발달 중인 측두골 사이의 중간엽에서 나타난다. 12주까지 이 부위에 두 개의 틈새와 같은 관절강과 그 사이의 원판이 나타난다. 관절 주변의 중간엽은 섬유성 관절낭을 형성하기 시작한다. 새로 형성되는 근육이 관절 형성에 미치는 영향에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 발달 중인 외측익돌근의 상두는 태아 원판의 앞부분에 부착된다. 원판은 또한 암석고실열을 통해 뒤쪽으로 이어져 중이의 추골에 부착된다.

성장 중심은 개인이 성숙하기 전에 각 하악 과두의 머리 부분에 위치한다. 이 성장 중심은 과두의 관절 표면의 골막 아래에 있는 초자 연골로 구성된다. 이것은 신체의 마지막 뼈 성장 중심이며, 전형적인 장골과는 달리 다방향으로 성장할 수 있다. 뼈 내의 이 연골 부위는 개인이 성숙함에 따라 부가적 성장을 통해 길이가 증가한다. 시간이 지남에 따라 연골은 연골내 골화를 사용하여 뼈로 대체된다. 과두 내의 이 하악골 성장 중심은 더 큰 영구치뿐만 아니라 성인의 더 큰 뇌 용량에 필요한 하악골의 증가된 길이를 가능하게 한다. 또한 이러한 하악골의 성장은 얼굴의 전체적인 모양에 영향을 미치므로 치열 교정 치료 중에 기록되고 언급된다. 개인이 완전히 성숙하면 과두 내의 뼈 성장 중심은 사라진다.[11]

4. 기능

턱관절은 활막 관절에 관절원판이 있는 인체에서 몇 안 되는 관절 중 하나이며, 흉쇄 관절이 또 다른 예시이다. 관절원판은 아래턱뼈(하악골) 과두와 측두골의 하악와 사이에 위치하며, 각 관절을 하부와 상부 구획으로 나눈다. 이 두 구획은 활막강이며, 활막에서 생성되는 활액으로 채워진다.[11]

관절원판의 중심 영역은 혈관과 신경이 없어 주변 활액으로부터 영양분을 공급받는다. 나이가 들면서 관절원판이 얇아지고 연골이 추가되어 관절 움직임에 영향을 줄 수 있다.[11]

하부 관절 구획은 입을 벌릴 때 턱의 초기 움직임인 회전 운동을 담당하고, 상부 관절 구획은 입을 크게 벌릴 때 턱의 활주 운동인 번역 운동을 담당한다.[2]

턱관절은 아래턱뼈에 연결되어 오른쪽과 왼쪽 관절이 함께 상호 의존적으로 기능한다.[12] 턱관절은 활차관절(경첩 관절)과 활막관절(미끄럼 관절)의 특징을 모두 가지고 있어 "활차활막 관절"로 분류된다.[13]

아래턱뼈의 과두는 측두골의 하악와와 연결되며, 관절 원판에 의해 두 개의 구획으로 나뉜다. 아래 구획은 과두의 회전을 가능하게 하여,[14] 약 20mm 정도 입을 벌릴 수 있게 한다. 그 이상 입을 벌리려면 위쪽 구획이 활성화되어 과두와 관절 원판이 함께 이동해야 한다.

턱관절의 휴식 위치는 치아가 맞물린 상태가 아니고, 근육 균형 등에 의해 하악골이 생리적 휴식을 취하며, 치아 사이에 2~4mm의 공간이 있다.[3] 턱관절은 치아를 꽉 물고 있을 때 덜 안정적이다.[2]

턱관절은 좌우 한 쌍으로 하악골을 지지하고, 회전 운동과 활주 운동이 가능하며, 치아 접촉에 의해 운동이 조절되는 특징이 있다. 이러한 특징으로 하악골은 복잡한 운동을 할 수 있으며, 치아 접촉 이상은 턱관절에 문제를 일으킬 수 있다.

하악두는 하악와 내에서 회전 운동과 전방 활주 운동을 할 수 있다. 단순 회전 운동은 양쪽 턱관절 중심부를 잇는 선을 축으로 하는 하악의 회전 운동이며, 이 때 턱관절 구성 부분의 위치 관계는 변하지 않는다. 하악두는 하악와의 전벽을 전하방으로 활주할 수 있으며, 이때 관절원판이 외측익돌근 상두에 의해 전방으로 이동한다. 양쪽 하악두가 동시에 전방 활주하면 하악은 앞으로 돌출되고, 한쪽만 전방 활주하면 반대쪽 하악두를 축으로 측방 회전한다. 이러한 회전 운동과 활주 운동의 결합으로 복잡한 하악 운동이 가능하다.

5. 생체역학(바이오메카닉스)

턱관절은 활차관절(경첩 관절)과 활막관절(미끄럼 관절)을 모두 가지고 있기 때문에 "활차활막 관절"로 분류된다.[13] 아래턱뼈의 과두는 측두골의 하악와와 연결된다. 하악와는 측두골의 인상부에 있는 오목한 부분이다.

이 두 뼈는 실제로 관절 원판에 의해 분리되어 관절을 두 개의 뚜렷한 구획으로 나눈다. 아래 구획은 순간 회전축을 중심으로 과두의 회전을 가능하게 하며,[14] 이는 입을 약 20mm 정도 벌릴 때 해당한다. 입을 이만큼 벌린 후에는 턱관절의 위쪽 구획이 활성화되지 않고는 더 이상 입을 벌릴 수 없다.

이 시점에서 입을 계속 벌리면 과두가 턱관절의 아래 구획 내에서 회전할 뿐만 아니라 전체 장치(과두와 관절 원판)가 ''이동''한다. 이는 전통적으로 하악와 앞쪽의 오목한 표면과 관절 융기 뒤쪽의 볼록한 표면 위로 앞쪽과 아래쪽으로 미끄러지는 움직임으로 설명되어 왔지만, 이 이동은 실제로 또 다른 축을 중심으로 하는 회전에 해당한다. 이는 하악공 근처에 위치하여 하악골의 혈관계와 신경에 낮은 장력 환경을 제공하는 에볼루트를 효과적으로 생성하며, 이를 하악골 회전의 결과축이라고 할 수 있다.[14]

과두의 단독 회전만으로는 달성할 수 있는 범위를 넘어 더 많이 입을 벌리려면 이동이 필요하다는 것을, 턱에 주먹을 대고 20mm 이상 입을 벌리려고 시도함으로써 알 수 있다.

턱관절의 휴식 위치는 치아가 서로 맞물린 상태가 아니다. 대신 근육의 균형과 고유 수용성 감각 피드백은 하악골에 생리적 휴식을 허용하며, 이는 치아 사이의 교두 간 간격 또는 자유 공간이라고 하며, 2~4mm이다.[3]

턱관절은 치아를 꽉 물고 있을 때 (교합) 덜 안정적이다.[2]

정상적인 최대 입 벌림은 아래 앞니 가장자리에서 위 앞니 가장자리까지 측정했을 때 40~50mm이다. 수직 운동 범위를 측정할 때는 덧니를 고려하여 측정값을 조정해야 한다. 예를 들어, 아래 앞니 가장자리에서 위 앞니 가장자리까지의 측정이 40mm이고 덧니가 3mm인 경우 입 벌림은 43mm이다.

턱 운동 동안에는 아래턱뼈만 움직인다. 씹기와 같은 기능 중 아래턱뼈의 정상적인 움직임은 도출 운동이라고 한다. 좌우 두 개의 측방 도출 운동과 전방 도출 운동(돌출)이 있다. 돌출의 반대는 후퇴이다.

아래턱뼈가 돌출될 때, 아래턱뼈의 앞니는 먼저 위턱(상악) 앞니와 가장자리가 마주하게 된 다음 이를 지나치면서 일시적인 부정교합을 만든다. 이는 관절의 위쪽 부분인 관절 융기 아래로 과두가 이동하면서 이루어지며, 아래턱 앞니가 위턱 앞니와 부딪히지 않고 앞으로 나오도록 하는 데 필요한 최소한의 회전 외에는 회전이 거의 일어나지 않는다. (이것은 모두 이상적인 1급 부정교합 또는 2급 부정교합을 가정한다.)

씹는 동안 아래턱뼈는 두 개의 턱관절에 의해 특정 방식으로 움직인다. 측방으로 움직이는 아래턱뼈의 측면은 작업측 또는 회전측이라고 하며, 다른 측면은 균형측 또는 궤도측이라고 한다. 후자의 용어는 다소 시대에 뒤떨어졌지만, 각 과두의 움직임에 따라 측면을 정의하기 때문에 실제로 더 정확하다.

아래턱뼈가 측방 도출 운동으로 움직일 때 작업측 과두(바깥쪽으로 움직이는 아래턱뼈의 측면에 있는 과두)는 회전만 수행하는 반면(수평면에서) 균형측 과두는 이동을 수행한다. 실제 기능적 씹는 동안, 치아가 좌우로만 움직이는 것이 아니라 이빨을 물 때 위아래로 움직일 때 회전(수직면에서)도 두 과두 모두에서 역할을 한다.

아래턱뼈는 주로 네 개의 저작근인 교근, 내측 익돌근, 외측 익돌근 및 측두근에 의해 움직인다. 이 네 개의 근육은 모두 삼차 신경의 하악 분지인 V3에 의해 지배되며, 아래턱뼈를 다른 방향으로 움직이기 위해 서로 다른 그룹으로 작용한다. 외측 익돌근의 수축은 관절 원판과 과두를 관절 와에서 관절 융기 아래로 당기는 작용을 한다. 따라서 이 근육의 작용은 중력과 턱이 열리는 것을 돕는 이복근의 도움을 받아 턱을 돌출시키는 역할을 한다. 다른 세 개의 근육은 입을 닫는다. 교근과 내측 익돌근은 아래턱뼈의 각도를 위로 당기고 측두근은 아래턱뼈의 근돌기를 위로 당긴다.

Okeson은 턱관절의 생체역학에 대한 이해의 필요성을 지적했다. 이는 한 쌍의 턱관절이 하나의 하악골에 연결되어 있어 한쪽 턱관절의 운동이 독립적으로 이루어질 수 없다는 점, 좌우 턱관절이 서로 영향을 미치는 복잡한 시스템 하에 놓여 있다는 점, 턱관절이 좌우 하악두를 축으로 회전 운동과 전방 이동을 복합적으로 수행한다는 점, 하악와 내에서 하악두가 안정되는 기전, 후부 결합 조직의 구조와 기능, 관절 원판의 이동과 외측 익돌근 상두와의 관계, 하악두 이동 시의 안정 상태 등에 관한 기본적인 개념이다.

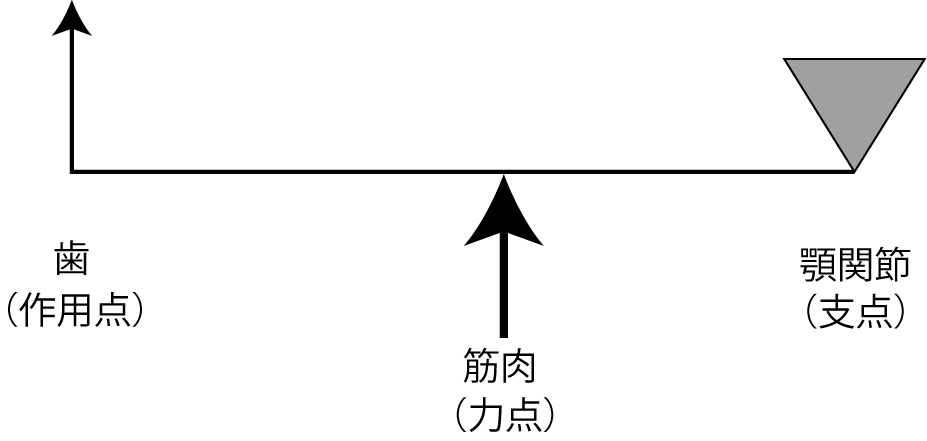

6. 치아, 저작근, 턱관절의 지레 관계

턱관절은 아래턱뼈(하악골)에 연결되어 있기 때문에, 오른쪽과 왼쪽 관절이 함께 상호 의존적으로 기능한다.[12]

턱관절이 휴식 위치에 있을 때는 치아가 서로 맞물린 상태가 아니다. 대신 근육의 균형과 고유 수용성 감각 피드백은 하악골에 생리적 휴식을 허용하며, 치아 사이에는 2~4mm 정도의 자유 공간이 생긴다.[3]

턱관절은 치아를 꽉 물고 있을 때 (교합) 덜 안정적이다.[2] 이를 악물 때 수축하는 근육은 교근, 측두근, 내측익돌근이다. 이러한 근육은 치아와 턱관절 사이에 위치하며, 턱관절을 지렛점으로 하여 아래턱뼈를 끌어올리는 역할을 한다. 그 결과 사람은 앞니로 면을 끊거나, 송곳니로 고기를 씹거나, 어금니로 음식을 으깰 수 있다.

치아, 저작근, 턱관절의 관계는 지레의 원리로 설명할 수 있다. 치아는 작용점, 저작근은 힘점, 턱관절은 받침점에 해당한다. 이 관계는 제3종 지레로 분류되며, 작용점과 받침점 사이에 힘점이 존재한다. 제3종 지레에서는 힘점에 가한 힘보다 작은 힘이 작용점에 전달된다. 하악와가 받는 압력이 일정하다고 가정하면, 앞니로 물어뜯는 힘은 작아지고, 어금니로 물어뜯는 힘은 커진다. 어금니로 물어뜯는 힘이 앞니보다 강한 이유는 작용점과 힘점의 거리가 짧기 때문이다.

7. 임상적 의의

턱관절 통증은 일반적으로 근막통증 기능장애 증후군, 내부 장애, 골관절염, 측두 동맥염의 네 가지 원인 중 하나로 발생한다.[3] 턱관절의 통증 또는 기능 장애는 턱관절 기능 장애(TMD)라고 불린다. 드물게 연골육종, 골육종, 거대 세포 종양, 동맥류성 골 낭종과 같은 구강 병리 상태도 턱관절 기능에 영향을 미쳐 통증과 부기를 유발할 수 있다. 턱관절은 턱의 움직임 동안 외이도 앞이나 내에서 촉진할 수 있으며, 청진도 가능하다.[3]

7. 1. 턱관절 장애 (TMD)

턱관절의 통증 또는 기능 장애는 턱관절 기능 장애 또는 턱관절 '''장애'''(TMD)라고 한다. 이 용어는 턱관절과 관련된 근육, 힘줄, 인대, 혈관 및 기타 조직과 관련된 문제 그룹을 지칭하는 데 사용된다.[17]턱관절 통증은 일반적으로 다음 네 가지 원인 중 하나에 의해 발생한다.

- 저작근을 주로 포함하는 근막통증 기능장애 증후군. 이것이 가장 흔한 원인이다.

- 내부 장애, 턱관절의 다른 구성 요소에 대한 디스크의 비정상적인 관계. 디스크 변위는 내부 장애의 한 예이다.

- 골관절염 턱관절의, 관절 표면의 퇴행성 관절 질환.

- 측두 동맥염, 이는 신뢰할 수 있는 진단 기준으로 간주된다.

턱관절의 가장 흔한 장애는 턱관절 원판 전위이다. 이는 관절 원판이 측두근의 상두에 전방으로 부착되고 후방으로 후관절 조직에 부착되어 턱뼈와 측두골의 접촉이 관절 원판이 아닌 다른 것에 이루어지도록 관절융기와 와 사이에서 벗어나는 경우를 말한다. 위에서 설명했듯이, 이것은 일반적으로 매우 고통스러운데, 왜냐하면 이러한 인접 조직과 달리 원판의 중심 부분에는 감각 신경 지배가 없기 때문이다.

대부분의 장애 사례에서, 원판은 관절융기 내에서 관절의 전방 및 하방 슬라이딩 운동에 따라 전방으로 전위된다. 입을 벌릴 때, 관절이 원판 위로 다시 움직이는 것을 나타내는 "딸깍" 소리 또는 "클릭" 소리가 때때로 들리고 또한 느껴질 수 있으며, 이는 "관절 정복"이라고 한다('원판 정복을 동반한 원판 전위'). 입을 닫을 때, 관절은 원판 뒤쪽에서 미끄러지므로, 관절이 원판의 뒤쪽에 있는 시점에서 또 다른 "클릭" 또는 "딸깍" 소리가 난다. 이를 악물면 관절은 이층판 부위를 압박하고, 신경, 동맥 및 정맥이 측두와에 압박되어 통증과 염증을 유발한다.

원판 비정복 전위에서는 입을 벌릴 때 원판이 관절두의 앞쪽에 머물러 있다. 입을 벌리는 것이 제한되고 입을 벌릴 때 "딸깍" 또는 "클릭" 소리가 나지 않는다.[17]

턱관절 장애(TMD, "측두하악관절 통증-기능장애 증후군"이라고도 함)는 턱관절과 저작근(턱을 움직이는 근육)의 통증 및 기능 장애이다. TMD는 병태생리학이 잘 이해되지 않고 다인자적 원인을 가진 다양한 질환을 나타내기 때문에 하나의 원인 범주에 딱 들어맞지 않는다. TMD는 턱관절 병리의 대부분을 차지하며, 구강안면 통증의 두 번째로 흔한 원인이다.[20]

드물지만 다른 구강 병리 상태도 턱관절의 기능에 영향을 미쳐 통증과 부기를 유발할 수 있다. 이러한 조건에는 연골육종, 골육종, 거대 세포 종양 및 동맥류성 골 낭종이 있다.

7. 2. 기타 질환

턱관절 통증은 주로 다음 네 가지 원인으로 발생한다.- 근막통증 증후군: 저작근을 중심으로 나타나며, 가장 흔한 원인이다.

- 내부 장애: 턱관절 디스크와 다른 구성 요소 간의 비정상적인 관계로 발생한다. 디스크 변위가 대표적인 예시이다.

- 턱관절 골관절염: 관절 표면의 퇴행성 질환이다.

- 측두 동맥염: 신뢰할 수 있는 진단 기준으로 간주된다.

턱관절의 통증이나 기능 장애는 턱관절 기능 장애 (TMD)라고 불린다. TMD는 턱관절과 관련된 근육, 힘줄, 인대, 혈관 및 기타 조직의 문제를 포괄하는 용어이다.

드물게 연골육종, 골육종, 거대 세포 종양, 동맥류성 골 낭종과 같은 구강 병리 상태가 턱관절 기능에 영향을 미쳐 통증과 부기를 유발할 수 있다.

7. 3. 선천성 질환

7. 4. 외상성 질환

- 하악 탈구

- 골절

- 아탈구

7. 5. 염증성 질환

- 활액막염[19]

- 관절낭염[19]

- 근염[18]

7. 6. 퇴행성 질환

참조

[1]

논문

Synovial membrane in the temporomandibular joint--its morphology, function and development

2003-10

[2]

서적

Anatomy for diagnostic imaging

Elsevier Ltd

2011

[3]

서적

Illustrated Anatomy of the Head and Neck

Elsevier

2012

[4]

논문

Anatomical considerations on the discomalleolar ligament

1998-05

[5]

논문

Relationships between the temporomandibular joint and the middle ear in human fetuses

1993-01

[6]

논문

A study of the discomalleolar ligament in the adult human

http://www.fm.viamed[...]

2006-05

[7]

서적

Last's Anatomy

[8]

서적

Translating Mechanisms Orofacial Neurological Disorder

[9]

논문

The neural basis of temporomandibular joint and masticatory muscle pain

1999

[10]

간행물

'Biology of Mineralized Tissues: Prenatal Skull Development'

Columbia University College of Dental Medicine

2007

[11]

서적

Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy

Elsevier Saunders

2011

[12]

논문

Anatomy, Head and Neck, Temporomandibular Joint

https://www.ncbi.nlm[...]

StatPearls Publishing LLC

2021-06-23

[13]

논문

Anatomy of the temporomandibular joint

2007-06

[14]

학회자료

The non-existent hinge axis

[15]

논문

Real-Time Magnetic Resonance Imaging of Temporomandibular Joint Dynamics

2011-03-10

[16]

논문

Aneurysmal bone cyst of mandibular condyle: a case report and review of the literature

2012-12

[17]

논문

Temporomandibular Joint Arthrocentesis: A Prospective Study and Audit of 500 Joints of Central India

2018

[18]

서적

Manual of Temporomandibular Disorders

John Wiley & Sons

2011-11-16

[19]

서적

Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion

https://books.google[...]

Elsevier Health Sciences

2014-07-21

[20]

논문

Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: a systematic review of axis I epidemiologic findings

2011-10

[21]

서적

口腔解剖学2筋学

アナトーム社

1968

[22]

서적

咬合学事典

書林

1979

[23]

서적

Functional Occlusion From TMJ to Smile Design

MOSBY

2007

[24]

서적

Management of Tenporomandibular Disorders and Occlusion Six Edition

MOSBY

2008

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com