백혈구

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

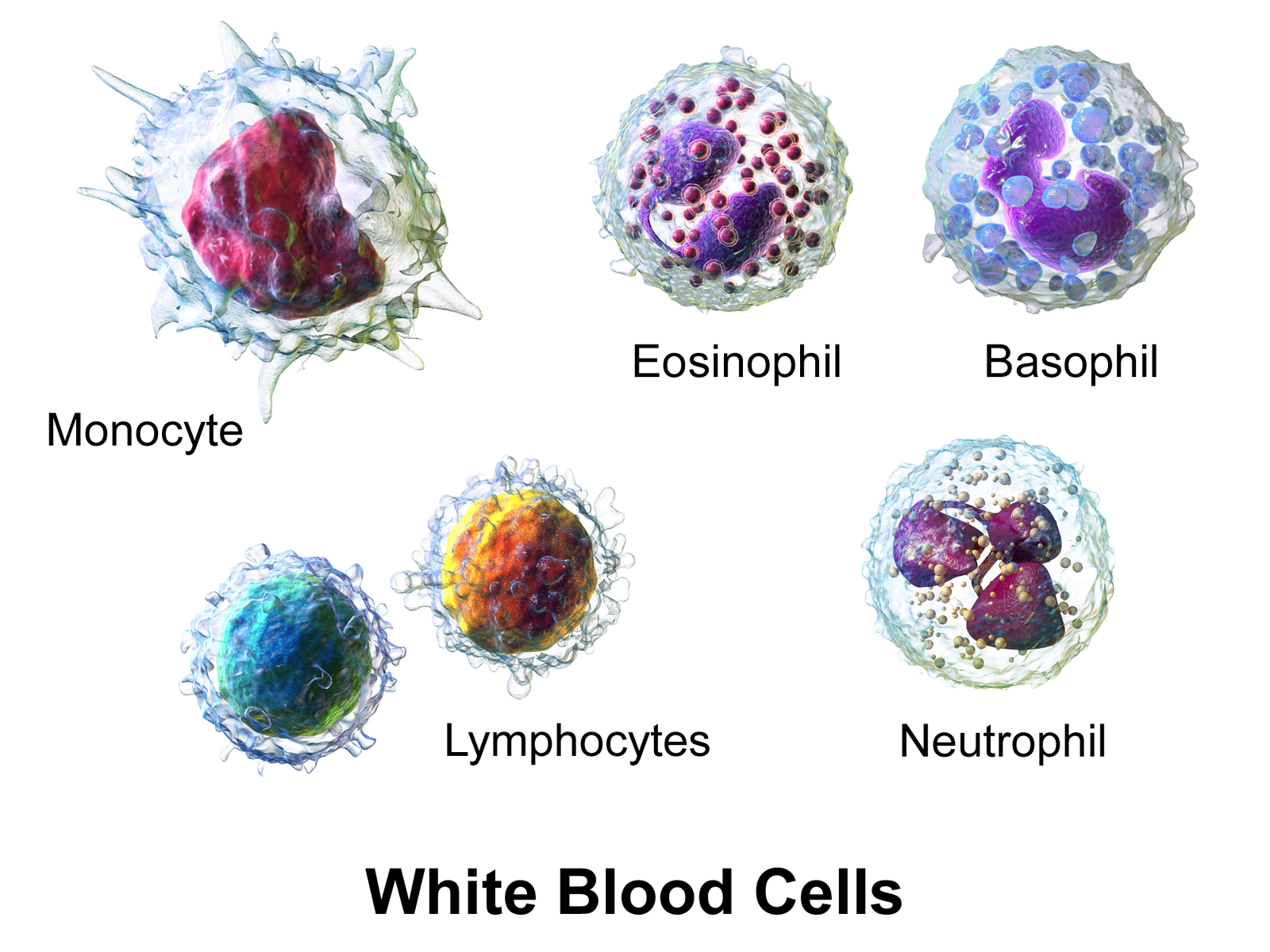

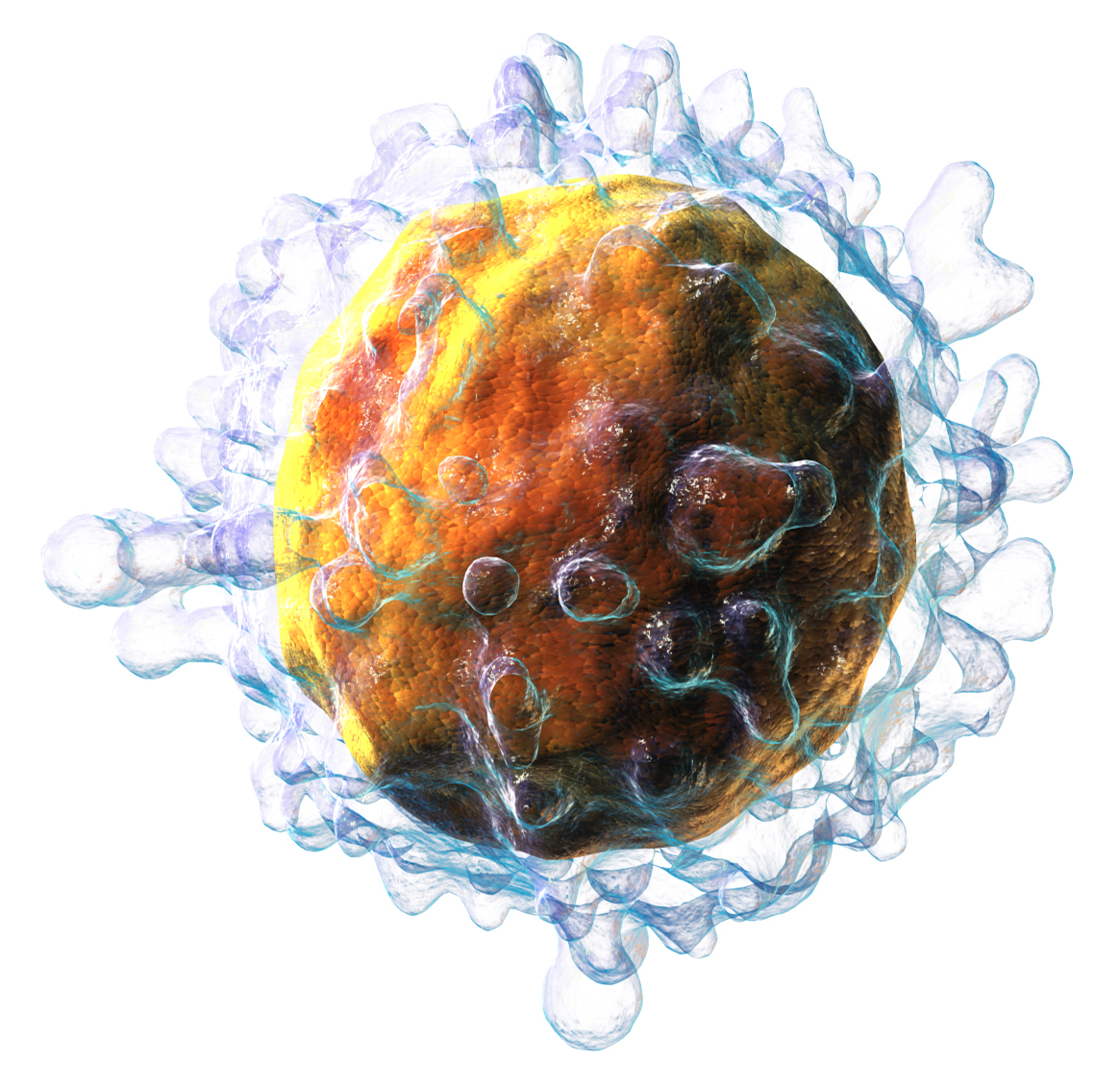

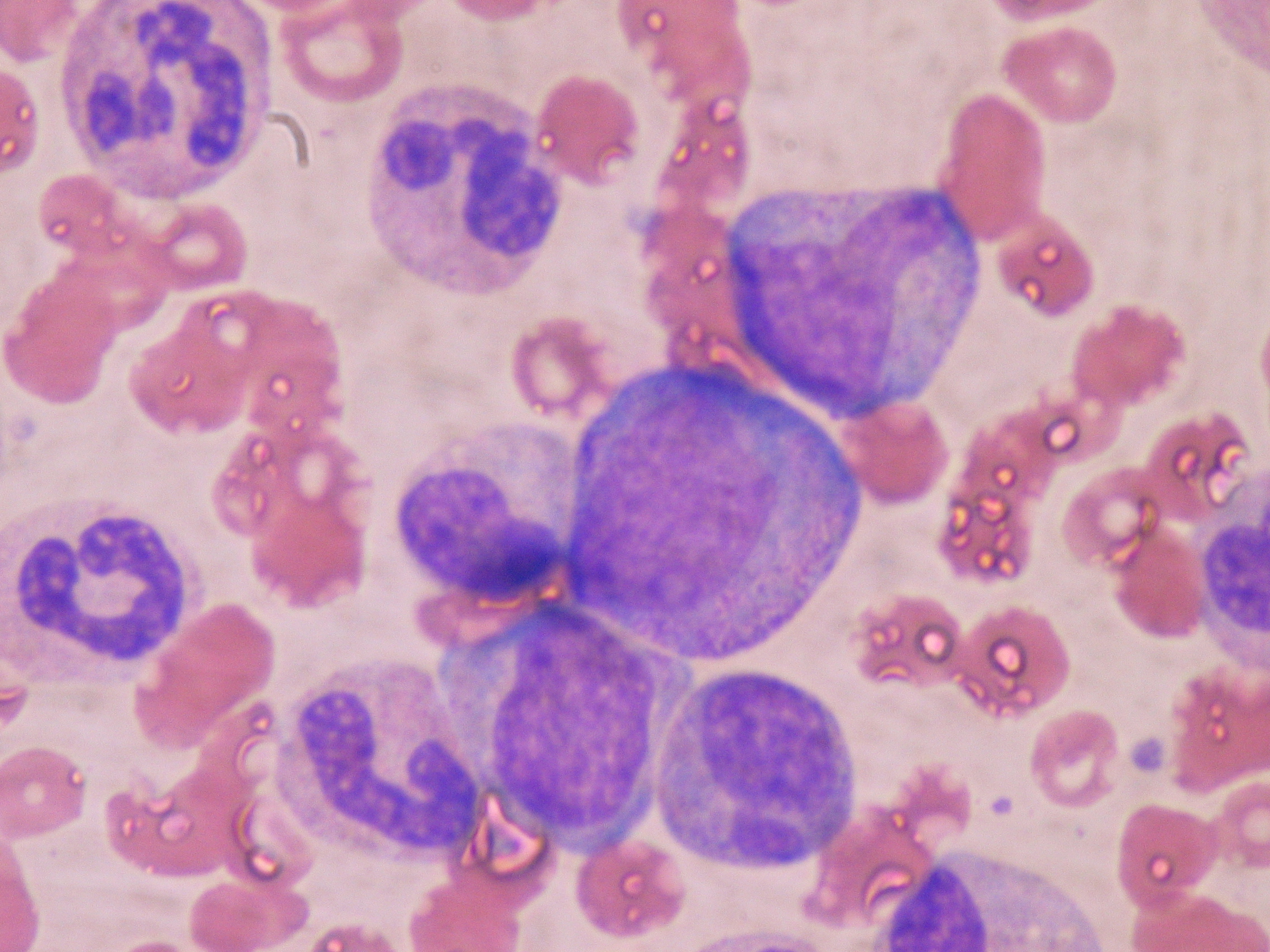

백혈구는 혈액을 구성하는 세포의 일종으로, 면역 반응에 관여하여 인체를 보호하는 역할을 한다. 백혈구는 세포질 내 과립 유무에 따라 과립구(호중구, 호산구, 호염기구)와 무과립구(림프구, 단핵구)로 분류되며, 각기 다른 기능을 수행한다. 백혈구 수치는 건강 상태를 나타내는 지표로 활용되며, 백혈구 수의 과다 또는 감소는 다양한 질병의 징후일 수 있다. 백혈구와 관련된 질환으로는 백혈구 감소증과 백혈구 증가증 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 백혈구 - 과립구

과립구는 골수에서 생성되어 식세포 작용과 독성 물질 방출을 통해 면역 반응에 기여하며, 호중구, 호산구, 호염기구, 비만 세포로 분류된다. - 백혈구 - 호중구

호중구는 혈액 내에서 가장 풍부한 백혈구로서 세균 감염에 대한 신속한 면역 반응에 중요한 역할을 하며, 식세포 작용, 탈과립, 호중구 세포외덫 형성 등의 항미생물 작용을 수행하고 염증 반응을 조절하며 사이토카인을 분비한다. - 혈액 - 혈압

혈압은 심장이 수축 및 이완할 때 혈관벽에 가해지는 압력으로, 수축기/이완기 혈압으로 표기되며, 심박출량, 혈관 저항 등에 영향을 받고, 고혈압, 저혈압은 심혈관 질환의 위험 인자로 작용한다. - 혈액 - 항원

항원은 면역 반응을 일으키는 물질로, 단백질, 다당류, 지질, 핵산 등의 생체 분자나 미생물 일부일 수 있으며, 에피토프를 통해 항체와 결합하고 면역원, 내성원 등으로 분류되며, 내인성 및 외인성, T세포 의존성 및 비의존성 항원으로 나뉘고, 특이성을 가져 질병 진단 및 치료에 활용된다.

| 백혈구 |

|---|

2. 백혈구의 분류

백혈구는 적혈구와 달리 종류가 다양하며,[37] 기능과 형태에 따라 여러 방식으로 분류할 수 있다. 가장 일반적인 분류 기준은 세포질 내 특이 과립의 존재 유무이다. 이에 따라 백혈구는 크게 과립성 백혈구(顆粒性 白血球, granulocyteeng)와 무과립성 백혈구(無顆粒性 白血球, agranulocyteeng)로 나뉜다.[6]

- 과립성 백혈구: 세포질 내에 염색 시 관찰되는 특이 과립을 가진다. 호중구(好中球, neutrophil), 호산구(好酸球, eosinophil), 호염기구(好鹽基球, basophil)가 여기에 속하며, 주로 염증 반응과 병원체 제거에 관여한다.

- 무과립성 백혈구: 세포질에 특이 과립이 없거나 현미경으로 잘 관찰되지 않는다. 림프구(Lymphocyte)와 단핵구(單核球, monocyte)가 여기에 속한다.

백혈구를 분류하는 또 다른 기준은 세포의 발생 계통에 따른 것이다. 골수(Bone marrow)에서 유래하는 골수성 세포(Myeloid cell)와 림프계에서 유래하거나 주로 림프계에서 활동하는 림프구성 세포(Lymphoid cell)로 나눌 수 있다.[10] 골수성 세포에는 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구가 포함되며, 림프구성 세포에는 림프구가 포함된다.

말초혈액에는 이 5가지 주요 종류의 백혈구(호중구, 호산구, 호염기구, 림프구, 단핵구)가 존재하며,[24] 각 종류는 고유한 특징과 기능을 가진다. 말초혈액 내 백혈구 중 과립구는 약 절반에서 3/4 정도를 차지하며,[25] 림프구는 약 20~40%, 단핵구는 약 3~6%를 차지한다.[25]

| 종류 | 현미경 모습 | 다이어그램 | 성인 중 약 %[25] | 지름 (μm)[11] | 주요 역할[8] | 핵 형태[8] | 과립[8] | 수명[11] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

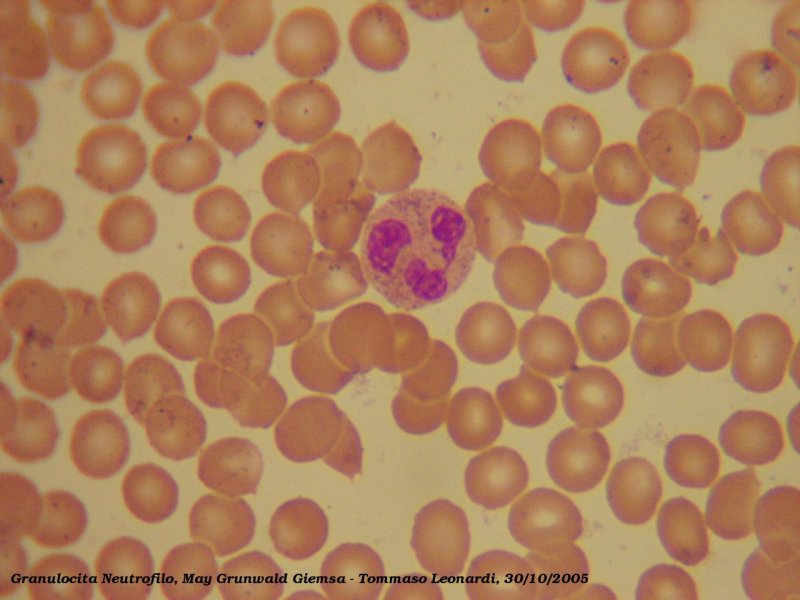

| 호중구 |  |  | 50~70% | 12~15 | 다엽형 (3~5엽) | 미세하고 희미하게 분홍색 | 6시간~수일 | |

| 호산구 |  |  | 2~5% | 12~17 | 이엽형 | 분홍색-주황색으로 가득 참 | 8~12일 (혈액 내 4~5시간 순환) | |

| 호염기구 |  |  | 1% 미만 | 10~15 | 이엽형 또는 삼엽형, 불규칙 | 크고 짙은 푸른색/보라색 | 수시간에서 수일 | |

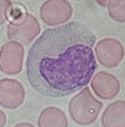

| 림프구 |  |   | 20~40% | 소: 6~9 대: 9~15 | 크고 둥글며, 세포질 대비 비율 높음 (주로 편심성) | 없음 (NK 세포 및 세포독성 T 세포는 일부 가짐) | 기억 세포는 수년, 그 외는 수주 | |

| 단핵구 |  |  | 3~6% | 15~30[12] | 식세포 작용, 항원 제시, 조직 대식세포 또는 수지상세포로 분화 | 콩팥 모양 또는 말발굽 모양 | 없음 | 수시간에서 수일 (조직 내에서는 더 김) |

2. 1. 호중구 (Neutrophil)

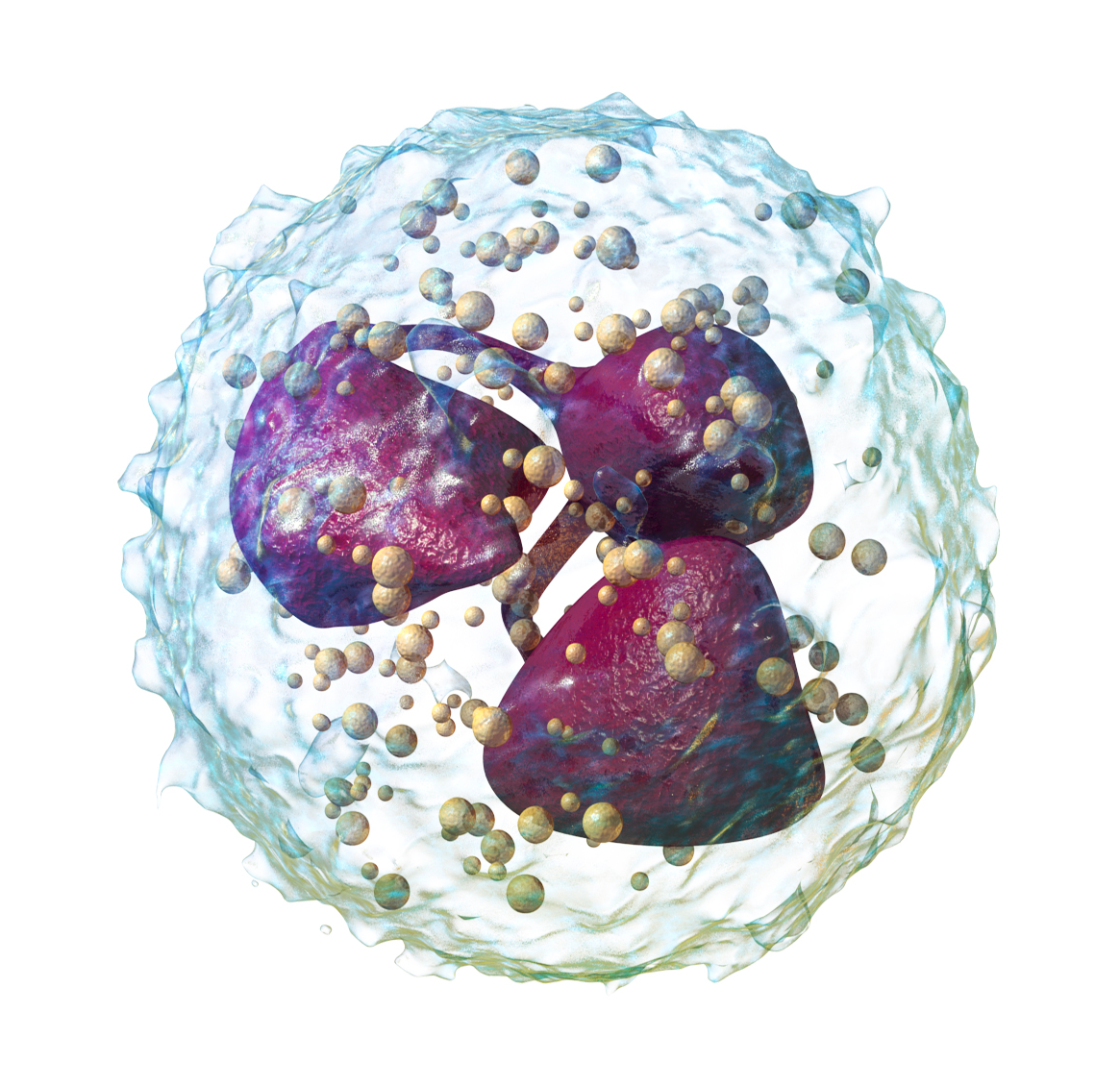

호중구(好中球, Neutrophileng)는 백혈구의 한 종류로, 포유류 면역계에서 가장 많은 비율을 차지하는 과립구이다. 전체 백혈구의 약 50~70%를 차지하며,[25] 세균이나 진균류 감염에 대한 방어에서 핵심적인 역할을 수행한다. 일반적으로 미생물 감염에 가장 먼저 반응하는 세포이며, 이 과정에서 다수의 호중구가 사멸하여 고름을 형성하기도 한다.

호중구는 성숙하면 핵이 여러 개로 나뉘는(분엽) 특징 때문에 다형핵 백혈구(多形核白血球, Polymorphonuclear leukocyte|PMNeng)라고도 불린다. 핵은 보통 3~5개의 엽(lobe)으로 나뉘며 가는 실 모양으로 연결되어 있다.[13] 세포의 지름은 약 12~15µm 정도이다.[28] 세포질에는 기엠사 염색과 같은 표준 염색법에서 중성 색소에 연한 자주색이나 분홍색으로 염색되는 미세한 과립들이 존재한다.[8] 이러한 과립에는 세균 등을 분해하는 효소가 들어있다. 호중구는 아메바처럼 위족을 내밀어 활발하게 움직일 수 있다.

호중구의 주요 기능은 식세포 작용(Phagocytosis)이다. 세균이나 진균 등이 침입하면, 염증 부위에서 분비되는 사이토카인이나 케모카인과 같은 화학 신호 물질[24] 또는 세균 자체가 생성하는 물질을 감지하여 해당 부위로 이동한다. 이러한 이동 능력을 화학주성(Chemotaxis)이라고 한다. 호중구는 혈관벽을 통과하여 감염된 조직으로 이동한 후, 침입한 세균이나 이물질을 세포 안으로 삼켜 제거한다. 세균을 삼킨 호중구는 세포 내 과립에 포함된 활성산소, 과산화수소, 차아염소산 등을 이용하거나, 가수분해효소 등을 방출하여 세균을 살균한다.[14] 최근에는 호중구가 자신의 DNA와 단백질을 세포 밖으로 방출하여 그물과 같은 구조(Neutrophil Extracellular Traps|NETseng)를 형성하고, 이를 통해 미생물을 포획하여 제거하는 방식도 알려졌다.[29][30]

호중구는 급성 염증 반응의 초기 단계에서 가장 중요한 역할을 하는 세포이다. 감염이 발생하면 골수에 저장되어 있던 예비 호중구들이 혈액으로 방출되어 감염 부위로 빠르게 동원된다. 이 때문에 세균 감염 시 혈액 내 호중구 수가 급격히 증가하는 경우가 많다.

호중구의 수명은 비교적 짧다. 혈액 내에서는 약 5시간에서 수 일 정도 순환하며,[11][15][16] 조직 내에서는 수일 정도 생존하는 것으로 알려져 있다. 세균을 탐식하고 제거하는 과정에서 에너지를 소모하고 리소좀 등을 재생할 수 없기 때문에, 몇 차례 식작용을 수행한 후 사멸한다.[14] 죽은 호중구의 사체는 고름의 주요 성분이 되거나 조직 내 대식세포에 의해 처리된다.

모든 혈구 세포와 마찬가지로 호중구는 골수에 있는 조혈모세포로부터 만들어진다. 조혈모세포는 분화 과정을 거쳐 골수계 줄기세포, 과립구·단핵구계 전구세포, 과립구 전구세포, 골수모세포, 전골수구, 골수구, 후골수구 순서로 분화 및 성숙한다. 후골수구 단계 이후에는 세포 분열 능력을 잃고, 핵 모양이 변형되어 간상핵구(桿狀核球, band formeng)를 거쳐 최종적으로 분엽핵구(分葉核球, segmented neutrophileng)가 된다. 일반적으로 골수모세포 단계 이후 약 11일 정도의 시간이 소요되어 성숙한 호중구가 된다. 성숙한 호중구는 골수에 대량으로 저장되어 있다가 필요에 따라 혈액으로 방출된다.

정상 상태의 말초 혈액에서는 대부분 분엽핵구 형태의 성숙한 호중구가 관찰된다. 하지만 심각한 감염증 등으로 인해 호중구가 급격히 필요한 상황이 되면, 골수에서 아직 완전히 성숙하지 않은 간상핵구나 더 미성숙한 단계의 호중구(후골수구, 골수구 등)까지 혈액으로 동원되는 경우가 있다. 이렇게 혈액 내 미성숙 호중구의 비율이 증가하는 현상을 핵의 좌방이동(核- 左方移動, left shifteng)이라고 부른다. 이는 염증 반응이나 빈혈 등에서 회복될 때 일시적으로 나타날 수 있지만, 골수이형성증후군이나 만성 골수성 백혈병과 같은 질환에서는 지속적으로 관찰되기도 한다. 반대로 분엽핵구의 분엽 수가 비정상적으로 증가하는 경우(과분엽 호중구)는 핵의 우방이동(right shifteng)이라고 하며, 악성 빈혈 등에서 나타날 수 있다.

2. 2. 호산구 (Eosinophil)

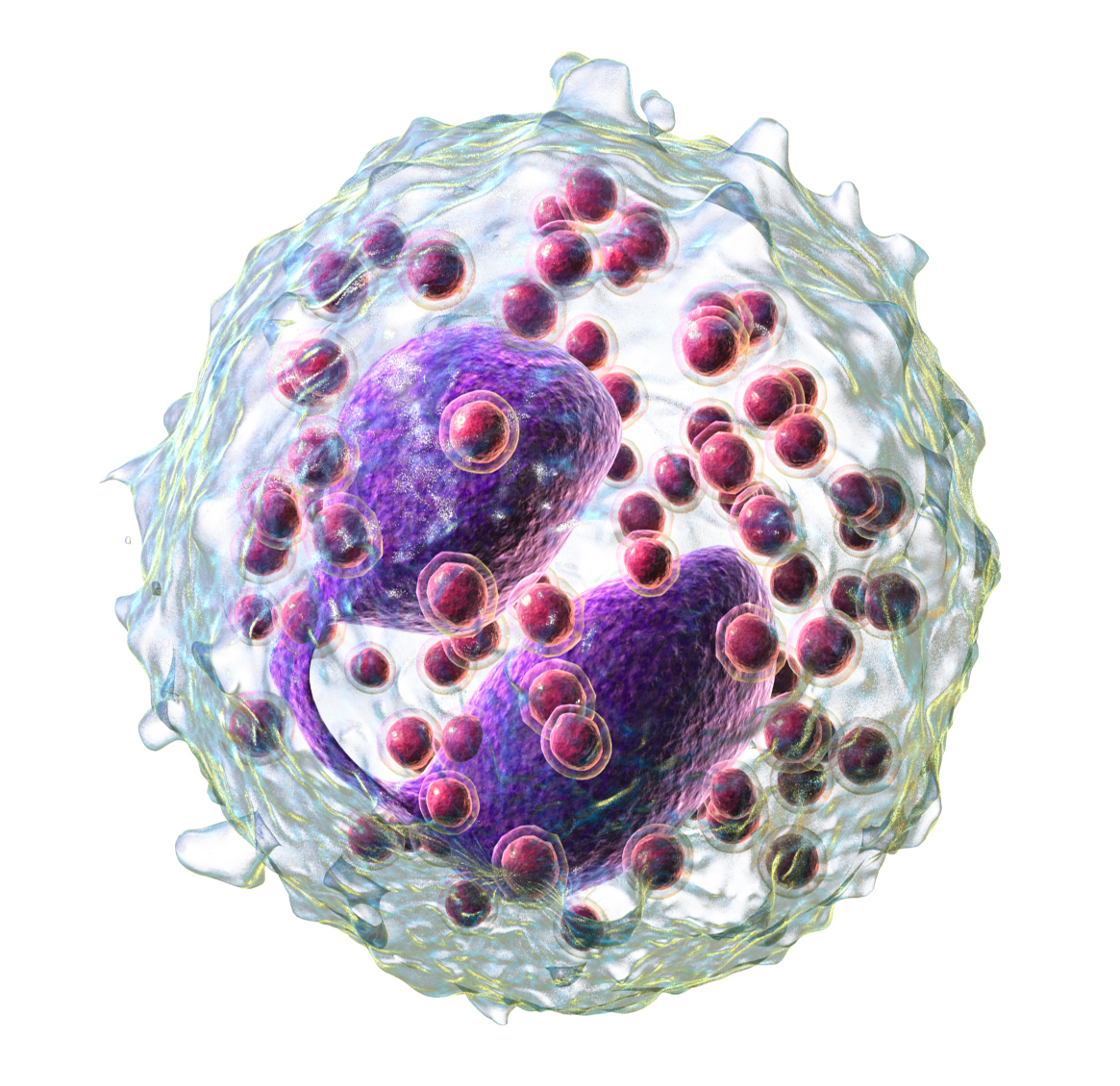

호산구(Eosinophileng, Acidophileng, 好酸性白血球)는 백혈구의 한 종류로, 말초혈액 내 전체 백혈구의 약 2~5%를 차지한다.[25][13] 이 비율은 하루 중 시간대, 계절, 월경 주기에 따라 변동하며,[13] 스트레스나 부신피질호르몬 분비 시에는 감소하는 경향을 보인다.형태학적으로 호산구는 대부분 두 개의 엽으로 나뉜 핵(이엽성 핵)을 가지며, 이 엽들은 가는 크로마틴 섬유로 연결되어 있다.[24][13] 핵은 세포 내에서 한쪽으로 치우쳐 있는 경우가 많다.[24] 세포질에는 에오신 염료에 의해 분홍색에서 주황색으로 염색되는 굵고 균일한 과립(호산성 과립)이 가득 차 있는 것이 특징이다.[24][13] 크기는 약 12~17µm 정도이다.[11][28]

호산구는 약한 이동 능력과 탐식 능력을 가지고 있지만, 주요 기능은 기생충 감염 대응과 알레르기 반응 조절이다.[13][8] 특히 갈고리벌레나 조충과 같이 크기가 커서 일반적인 식세포 작용으로 제거하기 어려운 기생충을 파괴하는 화학 물질을 분비한다.[13] 또한, 천식, 건초열, 두드러기와 같은 알레르기 질환에서 주요 염증 세포로 작용하며,[13] 이러한 알레르기 질환이나 기생충 감염 시 호산구 수가 증가하는 호산구증가증이 나타날 수 있다. 이 외에도 제1형 과민 반응(I형 알레르기), 결합 조직 질환, 비장 및 중추신경계 질환 등에서도 호산구 수치가 증가할 수 있다.[13]

혈액 내에서는 비교적 드물게 발견되지만, 호흡기, 소화기, 하부 요로의 점막 조직에는 상대적으로 많이 분포한다.[13] 호산구의 수명은 약 8~12일 정도로 추정되며, 혈액 내에서는 4~5시간 정도 순환하는 것으로 알려져 있다.[11] 이는 호중구보다 약간 더 긴 수명이다.[28]

2. 3. 호염기구 (Basophil)

호염기구는 과립구의 일종으로, 전체 백혈구 중 약 0.4%[17]에서 1% 미만[25]을 차지하는 가장 드문 종류이다. 직경은 약 10µm~15µm 정도이다.[11][28]

핵은 이엽형 또는 삼엽형의 불규칙한 형태를 가지며,[8][28] 세포질에 있는 많은 과립 때문에 명확히 관찰하기 어렵다.[17] 세포질에는 기무사 염색 시 염기성 염료에 의해 짙은 푸른색 또는 보라색으로 염색되는 크고 거친 과립(호염기성 과립)이 풍부하다.[8][17][25] 이 과립에는 히스타민과 헤파린이 들어있다.

호염기구는 주로 알레르기 및 항원 반응에 관여한다.[17] 세포 표면에 IgE에 대한 수용체를 가지며, 항원 자극을 받으면 탈과립 반응을 일으켜 과립 내용물을 방출한다.[25] 방출된 히스타민은 혈관 확장 및 혈관 투과성 증가를 유발하여 손상된 조직으로의 혈류를 늘리고, 호중구와 응고 단백질의 조직 이동을 용이하게 한다.[13] 헤파린은 항응고제로 작용하여 혈액 응고를 막고 감염 부위로 다른 백혈구의 이동을 돕는다.[13] 또한 호산구와 호중구를 감염 부위로 유인하는 화학 신호를 방출하기도 한다.[13]

호염기구는 수가 매우 적고 다른 혈구와 물리화학적 특성을 공유하여 연구에 어려움이 따른다.[17] 생체 면역 기능에 관여하는 것으로 추정되나, 명확한 역할은 아직 불분명하다.[31] 수명은 수 시간에서 수 일 정도로 추정된다.[11][8]

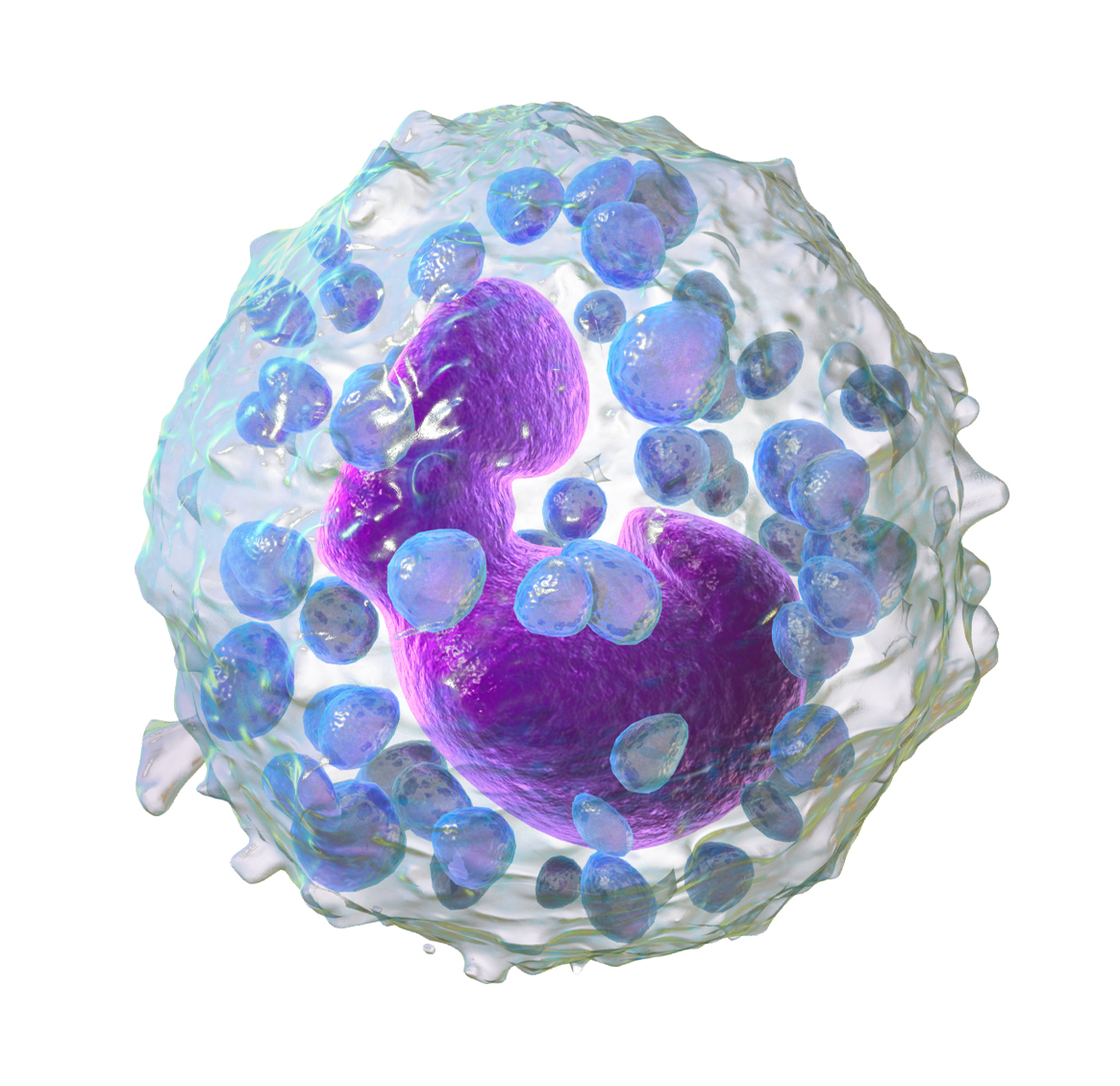

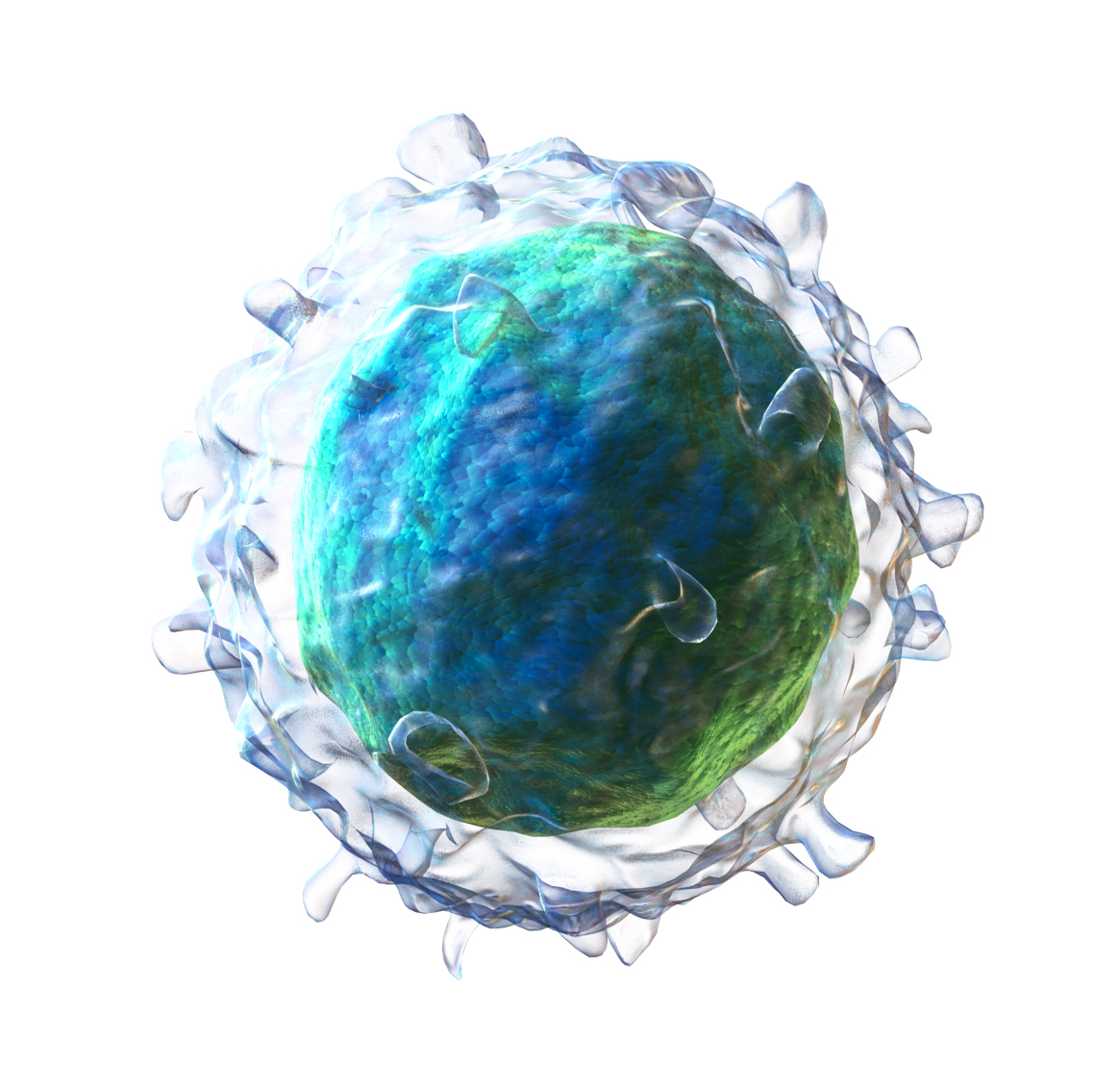

2. 4. 림프구 (Lymphocyte)

백혈구의 한 종류로, 전체 백혈구의 약 20~40%를 차지한다.[25][32] 크기는 직경 6~15µm로 비교적 작으며, 크기에 따라 소림프구(6~9µm)와 대림프구(9~15µm)로 나뉘기도 하지만 절대적인 기준은 없다.[25][32] 림프구는 림프계에서 혈액보다 훨씬 흔하게 발견되며, 짙게 염색되는 둥근 핵을 가지고 있고 세포질의 양은 비교적 적은 것이 특징이다.[32] 면역 반응에서 핵심적인 역할을 수행하며, 특히 바이러스 감염 세포나 종양 세포 대응에 중심적인 역할을 한다.림프구는 기능과 표면 단백질에 따라 크게 세 가지 주요 유형으로 나뉜다: B 세포, T 세포, 자연 살해 세포(NK 세포).

- B 세포 (B 림프구): 항체(면역글로불린)를 생성하여 병원체에 결합함으로써 병원체의 침입을 막고 파괴를 돕는다. 또한 보체계를 활성화하고, T 세포의 활성화를 지원하는 역할도 한다.[8]

- T 세포 (T 림프구): 세포 매개 면역의 중심 역할을 하며, 여러 아형으로 나뉜다.

- CD4+ T 보조 세포 (Helper T cells): 표면에 CD4 보조 수용체를 발현한다. 항원 제시 세포가 제시하는 항원을 인식하여 사이토카인을 분비하고, 다른 면역 세포(B 세포, 세포독성 T 세포 등)를 활성화하고 조절하여 전체적인 면역 반응을 조율한다.[8] HIV는 주로 이 세포를 공격한다.

- CD8+ 세포독성 T 세포 (Cytotoxic T cells): 표면에 CD8 보조 수용체를 발현한다. 바이러스에 감염된 세포나 종양 세포 표면의 특정 항원(MHC I 복합체에 제시된 항원)을 인식하여 직접 파괴한다.[8]

- γδ T 세포 (Gamma delta T cells): 일반적인 T 세포와 다른 종류의 T 세포 수용체(TCR)를 가진다. 선천 면역계와 획득 면역계 사이의 다리 역할을 하며, 식세포 작용 등 다양한 기능을 수행한다.[8]

- 조절 T 세포 (Regulatory T cells): 면역 반응이 과도하게 일어나지 않도록 억제하고, 감염이 끝난 후 면역계를 정상 상태로 되돌리는 역할을 한다. 자가면역 질환 발생을 막는 데 중요하다.[8]

- 자연 살해 세포 (NK 세포, Natural Killer cells): MHC I 분자를 제대로 발현하지 않거나 스트레스 마커(MIC-A 등)를 발현하는 비정상 세포(주로 바이러스 감염 세포나 종양 세포)를 인식하여 직접 파괴한다.[8] 이는 특정 항원에 대한 사전 감작 없이도 작용할 수 있는 선천 면역의 일부이다. NK 세포 중 일부는 큰 과립을 가지고 있다.[32]

림프구는 골수에서 미성숙 상태로 생성된 후, T 세포는 흉선에서, B 세포는 골수에서 성숙 과정을 거친다. 이후 림프절 등 림프 기관으로 이동하여 증식하고 더욱 성숙해진다. 림프구의 수명은 종류와 역할에 따라 다르지만, 일반적으로 수 주에서 수개월이며, 일부 기억 세포는 수년에 이르기도 한다.[11][32]

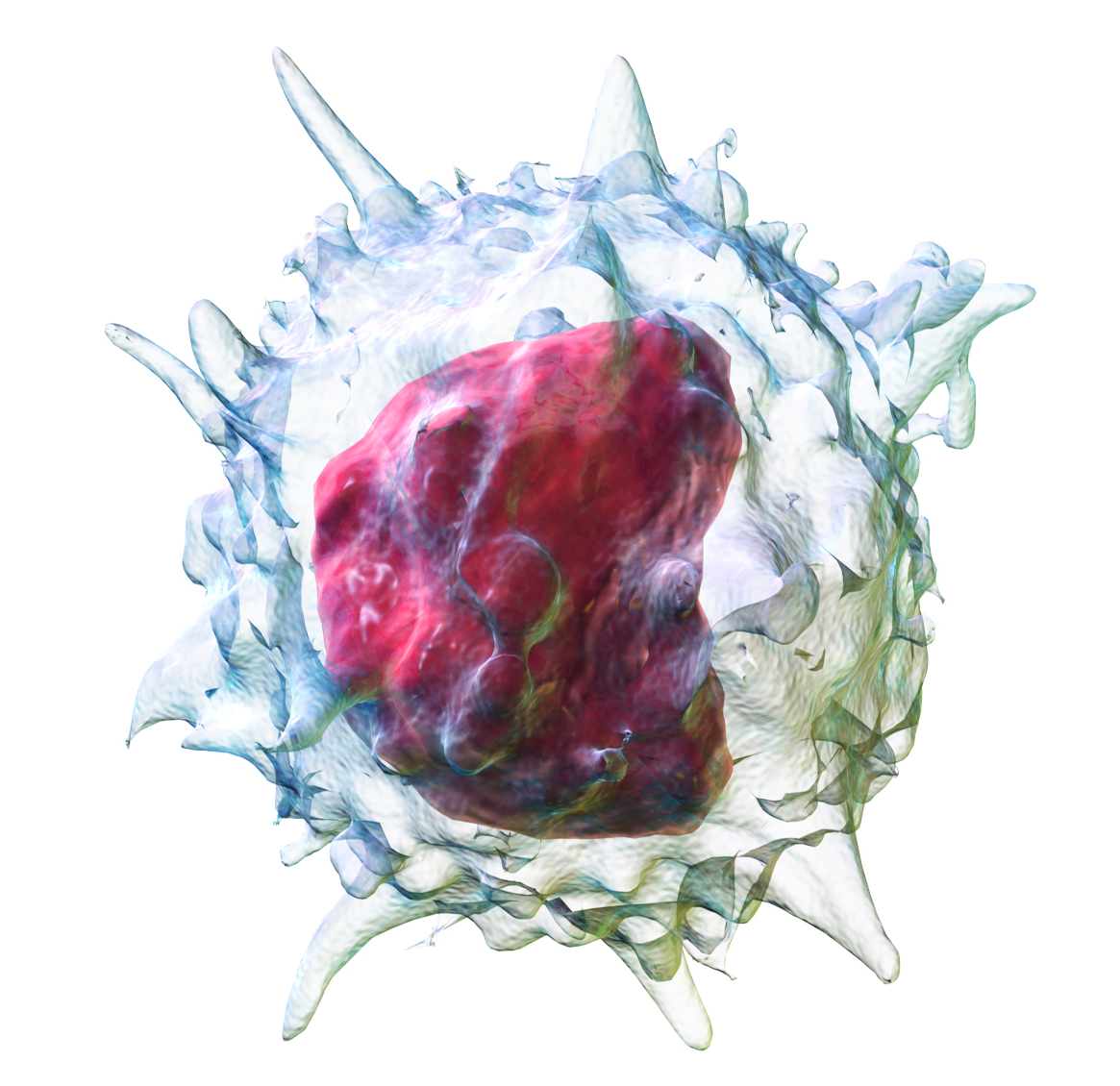

2. 5. 단핵구 (Monocyte)

단핵구(Monocyte)는 골수에서 생성되는 가장 큰 종류의 백혈구로[12][33], 말초혈액 내 백혈구의 약 3~6%를 차지한다.[25] 크기는 대략 15~30µm 정도이다.[12][33] 단핵 백혈구라고도 하며, 흔히 콩팥 모양이나 움푹 들어간 형태의 핵을 가지고 있고[8][33], 세포질이 풍부하며 일반적으로 과립은 없다.[8]

단핵구는 식세포 작용(식작용)을 통해 세균과 같은 병원체를 제거하는 중요한 역할을 한다. 이는 호중구와 유사한 기능이지만, 단핵구는 훨씬 더 오래 생존하며 추가적인 기능을 수행한다. 단핵구는 아메바 운동을 통해 이동할 수 있으며[33], 병원체를 세포 내로 흡수하여 효소를 이용해 분해한다.[33] 또한, 분해된 병원체의 일부 조각을 II류 MHC 분자와 결합시켜 세포 표면에 제시하는 항원 제시 기능을 수행한다. 이 제시된 항원을 헬퍼 T세포가 인식하면 면역 반응이 시작된다.[33] 단핵구는 리소좀 내용물을 대체할 수 있어 호중구보다 활동 수명이 길다고 여겨진다.

단핵구는 혈액 내에서는 수 시간에서 수일 정도 머무르다가[11][33], 혈관 밖의 조직이나 체강으로 이동한다.[33] 조직으로 이동한 단핵구는 그 조직에 특화된 세포로 분화하는데, 대표적으로 대식세포, 수지상세포, 파골세포 등이 있다.[33] 이렇게 분화된 세포들은 존재하는 조직에 따라 적응하여 이물질이나 죽은 세포 파편(호중구가 효과적으로 처리하지 못하는 것 포함)을 제거하고, 림프구에 대한 항원 제시, 다양한 사이토카인 방출 등 면역 반응 조절에 중요한 역할을 수행한다. 조직 내에서의 수명은 수일에서 수개월, 때로는 수년에 이르기도 한다.[33]

3. 고정 백혈구

일부 백혈구는 혈액 속에 머무르지 않고 몸의 특정 조직으로 이동하여 영구적으로 자리를 잡는다. 이렇게 조직에 정착한 백혈구를 고정 백혈구라고 부르며, 이 세포들은 정착하는 조직에 따라 특정한 이름을 갖기도 한다. 예를 들어, 간에 있는 고정 대식세포는 쿠퍼 세포로 알려져 있다. 이러한 세포들은 혈액을 떠나 조직에 머물면서도 면역 체계에서 중요한 역할을 계속 수행한다.

대표적인 고정 백혈구는 다음과 같다.

한편, 골수에서 생성되어 말초혈액을 순환하는 단핵구는[25] 혈관 밖의 조직이나 체강으로 이동하여 그곳에서 조직 고유의 대식세포, 수지상세포, 파골세포 등으로 분화한다.[33] 이렇게 분화된 세포들은 해당 조직에 머무르며 고정 백혈구로서 기능하는데, 이물질을 잡아먹거나 다른 면역 세포에게 항원 정보를 전달하는 항원 제시 역할 외에도, 불필요해진 세포의 처리, 다양한 사이토카인 방출 등 조직 환경에 맞는 다양한 면역 활동에 참여한다.

4. 백혈구 수치 및 관련 질병

백혈구 감별계수(白血球鑑別計數)는 혈액 내 백혈구의 종류별 비율과 분포를 측정하는 지표로, 림프구, 큰 포식 세포, 과립구 등의 분포와 종류를 분석하여 수치로 나타낸다. 이는 건강 상태를 평가하는 중요한 기준이 된다.

말초혈액검사 시 전체 백혈구 수와 함께 각 종류별 백혈구 수를 파악하는 감별계산을 시행한다. 혈액 검사의 참고 범위에 따르면 성인의 정상적인 전체 백혈구 수는 일반적으로 혈액 1마이크로리터(µL)당 4,000개에서 11,000개 사이이다. 다만, 내과학 교과서 등에서는 3,500~9,500/µL를 기준치로 제시하기도 하며[24], 검사 기관이나 문헌에 따라 기준치 설정 범위(하한값 3,300~4,000/µL, 상한값 8,000~11,000/µL)가 다를 수 있다.[25] 이는 말초혈액 내 백혈구 수가 개인차가 크고 단시간에도 변동하기 때문이다. 신생아나 유아는 성인보다 백혈구 수가 많으며(신생아는 20,000/µL 초과 가능), 특히 유아기에는 림프구 비율이 70% 정도로 높게 나타난다.[25]

thumb

백혈구 수치는 질병 등 다양한 요인에 의해 정상 범위를 벗어나 증가하거나 감소할 수 있다.[26] 백혈구 수가 정상보다 많은 상태를 '''백혈구증가증'''(Leukocytosis영어)이라 하고, 적은 상태를 '''백혈구감소증'''(Leukopenia영어)이라고 한다.[18] 백혈구 감소는 면역 결핍 상태나 인간면역결핍 바이러스(HIV) 감염 등에서 나타날 수 있다. 백혈구 수의 증감은 특정 질병을 의심하게 하는 단서가 될 수 있지만, 수치만으로 질병을 확진할 수는 없다.[27] (자세한 내용은 백혈구 증가증 및 백혈구 감소증 섹션 참조)

백혈구 관련 질환은 주로 수적인 측면(증가 또는 감소)과 질적인 측면(기능 이상)으로 나뉜다.[18][22] 백혈구 수가 비정상적으로 증가하는 증식성 질환은 골수 증식성 신생물이나 림프 증식성 질환으로 분류될 수 있으며, 자가면역 질환과 관련되거나 신생물(종양)인 경우가 많다. 백혈구 관련 신생물 중 악성 종양의 대표적인 예로는 백혈병과 림프종이 있다.

호중구 수치의 변화는 특정 상태를 반영하기도 한다. 정상 혈액에서는 핵이 여러 조각으로 나뉜 분엽핵구가 주로 관찰된다. 그러나 감염증 초기나 골수억제 상태에서 회복될 때, 미성숙한 형태인 간상핵구나 더 어린 단계의 후골수구, 골수구가 말초혈액에 나타나는 핵의 좌방이행 현상이 발생할 수 있다. 이는 염증 반응 등으로 골수에서 호중구를 급히 동원하면서 미성숙 세포까지 혈액으로 나오기 때문이다. 반대로 악성빈혈 등에서는 분엽핵구 비율이 비정상적으로 증가하는 핵의 우방이행이 나타나기도 한다. 골수이형성증후군이나 만성골수성백혈병 등에서는 골수 세포의 분화 능력 이상으로 좌방이행 상태가 지속될 수 있다.

4. 1. 백혈구 증가증 (Leukocytosis)

순환계 내 백혈구 수의 증가를 '''백혈구증가증'''(Leukocytosis영어)이라고 한다.[18] 이러한 증가는 가장 일반적으로 염증에 의해 발생한다.[18] 주요 원인으로는 골수에서의 생산 증가, 골수 저장소에서의 방출 증가, 정맥 및 동맥에 대한 부착 감소, 조직에 의한 흡수 감소가 있다.[18] 백혈구 증가증은 일반적으로 감염과의 싸움과 같은 건강한 반응을 나타내기도 하지만, 골수 증식성 신생물이나 림프 증식성 질환과 같은 증식성 질환의 결과일 수도 있다.[18] 백혈구 증가증은 하나 이상의 세포 계열에 영향을 미칠 수 있으며, 호중구 증가증, 호산구 증가증, 호염기구증가증, 단핵구증가증 또는 림프구증가증으로 나타날 수 있다.[18]질병 등이 있으면 백혈구 수가 기준치보다 증가한다.[26] 내과학 교과서에서는 일반적인 백혈구 기준치를 3,500~9,500/µL로 제시하지만[24], 말초혈 내 백혈구 수는 개인차가 크고 단시간에도 변동하므로 검사기관이나 문헌에 따라 기준치 설정에 차이가 있다. 성인의 경우 기준 하한값은 3,300~4,000/µL, 기준 상한값은 8,000~11,000/µL 범위로 다양하다.[25] 신생아 및 유아는 성인보다 수가 많아 20,000/µL를 넘는 경우도 드물지 않다.[25]

백혈구 수치에 따른 주요 원인은 다음과 같다.[26][27]

| 백혈구 수치 (/µL) | 주요 원인 |

|---|---|

| 50,000 이상 | 백혈병, 골수 증식성 질환, 결핵성 결핵, 패혈증, 악성종양 |

| 10,000 ~ 50,000 | 감염증, 자가면역질환, 대사 장애, 약물중독, 백혈병, 골수 증식성 질환, 스테로이드제의 영향, 스트레스, 흡연, 임신 |

백혈구 수치만으로 질병을 확진할 수는 없다.[27] 특히 흡연은 만성 흡연자의 25~50%에서 백혈구 증가를 유발하며, 금연 후에도 최대 5년까지 지속될 수 있다.[20]

=== 호중구 증가증 (Neutrophilia) ===

호중구 증가증은 말초 혈액순환에서 절대 호중구 수치가 증가하는 것을 의미한다. 정상 혈액 수치는 연령에 따라 다르다.[22] 대부분의 호중구 증가증은 염증의 속발성 증상으로 나타난다.[20] 원인은 다음과 같이 나눌 수 있다.[20]

| 구분 | 주요 원인 |

|---|---|

| 원발성 원인 | 유전성 호중구증가증, 만성 특발성 호중구증가증, 펠거-휴에트 이상, 다운증후군, 백혈구 부착 결핍증, 가족성 한랭 두드러기, 백혈병 (만성 골수성 백혈병(CML) 및 기타 골수 증식성 질환), 비장의 외과적 절제[21] |

| 속발성 원인 | 감염, 만성 염증 (특히 소아 특발성 관절염, 류마티스 관절염, 스틸병, 크론병, 궤양성 대장염, 육아종성 감염(예: 결핵), 만성 간염), 흡연, 스트레스 (운동, 수술, 일반적 스트레스), 약물 유발 (코르티코스테로이드, β-작용제, 리튬), 암 (종양 분비 성장 인자 또는 골수 침윤), 말초 혈액순환에서 세포 파괴 증가 (용혈성 빈혈, 특발성 혈소판 감소성 자반병) |

=== 호산구 증가증 (Eosinophilia) ===

호산구 증가증은 호산구 수가 정상 범위(일반적으로 0.65 × 109/L 미만)보다 증가하는 상태를 말한다.[22] 호산구 수는 신생아에서 더 높으며, 나이, 시간(아침에 낮고 밤에 높음), 운동, 환경 및 알레르겐 노출에 따라 다르다.[22] 호산구 증가증은 정상적인 검사 결과가 아니다. 원인을 밝히기 위한 노력이 항상 필요하지만, 항상 원인을 찾을 수 있는 것은 아니다.[22]

4. 2. 백혈구 감소증 (Leukopenia)

백혈구 감소증(Leukopenia)은 백혈구 수치가 정상 범위보다 낮아지는 상태를 의미한다.[18] 일반적으로 호중구(neutrophil)의 수가 줄어드는 호중구 감소증(neutropenia)을 가리키는 경우가 많지만, 드물게 림프구(lymphocyte) 수가 감소하는 림프구 감소증(lymphocytopenia)이 나타나기도 한다.[18]내과학 교과서에서는 일반적으로 백혈구 수의 기준치를 3,500~9,500/µL로 제시하지만,[24] 개인차가 크고 단시간에도 변동하기 때문에 검사 기관이나 문헌에 따라 기준치 설정에 차이가 있다. 성인의 경우 기준 하한값은 3,300~4,000/µL, 상한값은 8,000~11,000/µL 사이로 다양하다.[25] 질병 등 다양한 원인으로 백혈구 수가 기준치보다 감소할 수 있다.[26]

| 백혈구 수 (/µL) | 관련된 질병 및 상태 |

|---|---|

| 1,000 ~ 3,000 | 재생불량성빈혈, 항암제·방사선 치료 부작용, 약물 알레르기, 암의 골수 전이, 골수이형성증후군, 악성빈혈, 비장 기능 항진, 장티푸스, 바이러스 감염증, 골수섬유증, 점액부종, AIDS, 무과립구증 |

| 1,000 이하 | 위와 동일 |

=== 호중구 감소증 (Neutropenia) ===

호중구 감소증은 혈액 내 호중구 수치가 비정상적으로 낮은 상태를 말하며, 후천적으로 발생하거나 선천적일 수 있다.[19] 호중구 생성이 감소하거나 혈액 내에서 제거되는 속도가 빨라질 때 발생한다.[18] 주요 원인은 다음과 같다.

| 분류 | 원인 |

|---|---|

| 약물 | 항암화학요법, 설파제 또는 기타 항생제, 페노티아진계 약물, 벤조디아제핀계 약물, 항갑상선제, 항경련제, 퀴닌, 퀴니딘, 인도메타신, 프로카인아마이드, 티아지드계 약물 |

| 방사선 | 치료 또는 사고로 인한 방사선 노출 |

| 독소 | 알코올, 벤젠 |

| 선천성 질환 | 판코니 증후군, 코스트만 증후군, 주기적 호중구 감소증, 셰디악-히가시 증후군 |

| 면역 기능 장애 | 결합조직 질환, AIDS, 류마티스 관절염 |

| 혈구 기능 장애 | 거대적아구성 빈혈, 골수이형성증후군, 골수 기능 부전, 골수 대체, 급성 백혈병 |

| 감염 | 심각한 감염증 |

| 기타 | 기아, 과비장증 |

호중구 감소증의 증상은 주로 원인이 되는 질환과 관련되어 나타난다. 예를 들어 약물 복용이 원인이라면 약물 과다 복용이나 독성 증상이 나타날 수 있다. 치료는 근본 원인을 해결하는 것을 목표로 하며,[20] 호중구 감소로 인해 면역력이 약해져 감염 위험이 증가하는 것이 가장 심각한 문제 중 하나이다.[22]

=== 림프구 감소증 (Lymphocytopenia) ===

림프구 감소증은 혈액 내 전체 림프구 수가 1.0x109/L 미만으로 감소하는 경우를 말하며, 특히 CD4+ T 세포가 영향을 받는 경우가 많다. 호중구 감소증과 마찬가지로 후천적이거나 선천적일 수 있으며, 다양한 원인에 의해 발생한다.[22] 주요 원인은 다음과 같다.

| 분류 | 원인 |

|---|---|

| 유전성 면역 결핍 질환 | 중증 복합성 면역 결핍증, 일반 변이 면역 결핍증, 운동실조-모세혈관확장증, 비스콧-알드리히 증후군, 단지형 난장이병 동반 면역 결핍증, 흉선종 동반 면역 결핍증, 퓨린 뉴클레오시드 인산화효소 결핍증, 유전적 다형성 |

| 혈구 기능 장애 | 재생불량성 빈혈 |

| 감염성 질환 | 바이러스성: AIDS, SARS, 서나일뇌염, 간염, 헤르페스, 홍역 등 세균성: 결핵, 장티푸스, 폐렴, 리케차증, 에를리키아증, 패혈증 기생충성: 급성기 말라리아 |

| 약물 | 항암화학요법 (항림프구 글로불린 요법, 알렘투주맙, 글루코코르티코이드) |

| 방사선 | 치료 또는 사고로 인한 방사선 노출 |

| 대수술 | 수술 후 일시적 감소 |

| 기타 | 체외막산소공급(ECMO), 신장 또는 골수 이식, 혈액투석, 신부전, 심한 화상, 셀리악병, 중증 급성 췌장염, 사르코이드증, 단백질 소실성 장병증, 무리한 운동, 암 |

| 면역 기능 장애 | 관절염, 전신성 홍반 루푸스, 쇼그렌 증후군, 중증근무력증, 전신성 혈관염, 베체트병 유사 증후군, 피부근염, 다발성 혈관염을 동반한 육아종증 |

| 영양/식이 | 알코올 사용 장애, 아연 결핍 |

림프구 감소증의 증상과 치료 역시 호중구 감소증과 마찬가지로 근본 원인에 따라 달라진다.

4. 3. 기타 백혈구 관련 질환

백혈구 관련 질환은 주로 백혈구 수치를 기준으로 과다하게 많은 경우(백혈구 증가증)와 지나치게 적은 경우(백혈구 감소증)로 나뉜다.[18] 백혈구 감소증에는 호중구 감소증이나 림프구 감소증 등이 있으며, 백혈구 증가증에는 호중구 증가증, 호산구 증가증 등이 있다. 백혈구 증가증은 감염과 싸우는 등 정상적인 건강 상태를 나타내기도 하지만, 때로는 비정상적인 증식성 질환일 수도 있다. 백혈구의 증식성 질환은 골수 증식성 신생물 및 림프 증식성 질환으로 분류할 수 있으며, 일부는 자가면역 질환이지만 상당수는 신생물성 질환이다.백혈구 질환을 분류하는 또 다른 기준은 기능적인 측면이다. 백혈구 수는 정상이지만 세포가 제 기능을 하지 못하는 다양한 질환도 존재한다.[22]

백혈구와 관련된 신생물은 양성일 수도 있지만 악성인 경우가 많다. 다양한 혈액 및 림프 조직 종양 중에서 백혈구 관련 암은 크게 백혈병과 림프종으로 분류할 수 있다. 다만, 이 두 범주는 서로 겹치는 부분이 있어 함께 다루어지기도 한다.

참조

[1]

논문

Medical gallery of Blausen Medical 2014

https://en.wikiversi[...]

[2]

웹사이트

leukocyte

https://www.cancer.g[...]

2011-02-02

[3]

논문

Revisiting hematopoiesis: applications of the bulk and single-cell transcriptomics dissecting transcriptional heterogeneity in hematopoietic stem cells

2022-03-00

[4]

서적

Human Biology and Health

https://archive.org/[...]

Prentice Hall

[5]

웹사이트

Definition of white blood cell

https://www.cancer.g[...]

2011-02-02

[6]

서적

Exploring Medical Language: A Student-Directed Approach

https://archive.org/[...]

Mosby Elsevier

[7]

웹사이트

Vital and Health Statistics Series 11, No. 247 (03/2005)

https://www.cdc.gov/[...]

[8]

서적

Molecular Biology of the Cell

https://www.ncbi.nlm[...]

Garland Science

[9]

웹사이트

The Virtual Edge

https://www.uwyo.edu[...]

[10]

논문

SnapShot: hematopoiesis

2008-02-00

[11]

서적

Functional histology: A text and colour atlas

https://archive.org/[...]

Churchill Livingstone

[12]

서적

Blood: Principles and Practice of Hematology

https://books.google[...]

Lippincott Williams & Wilkins

[13]

서적

Anatomy and Physiology: the Unit of Form and Function

McGraw Hill

[14]

서적

Wheater's basic histopathology: a colour atlas and text

http://itpandme.com/[...]

Churchill Livingstone

[15]

논문

What's your age again? Determination of human neutrophil half-lives revisited

2013-10-00

[16]

논문

In vivo labeling with 2H2O reveals a human neutrophil lifespan of 5.4 days

2010-07-00

[17]

논문

The human basophil: a new appreciation of its role in immune responses

http://www.bloodjour[...]

2000-12-00

[18]

서적

Robbins and Cotran pathologic basis of disease

Saunders/Elsevier

[19]

서적

Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods

Elsevier/Saunders

[20]

서적

Goldman's Cecil medicine

Elsevier/Saunders

2012-01-00

[21]

논문

The effect of splenectomy on the leucocyte count

1968-02-00

[22]

서적

Williams hematology

McGraw-Hill Medical

[23]

문서

Reference ranges for blood tests#White blood cells 2

[24]

서적

内科学書

小川

[25]

서적

スタンダード検査血液学第2版

日本検査血液学会編、医歯薬出版

[26]

서적

臨床検査データブック 2003-2004

医学書院

[27]

서적

臨床検査データブック 2003-2004

[28]

서적

血液学

内外医学社

[29]

논문

Neutrophil extracellular traps kill bacteria

[30]

논문

Neutrophil extracellular traps (NETs)-frmation and implications

[31]

서적

内科学書

小川

[32]

서적

スタンダード検査血液学第2版

日本検査血液学会編、医歯薬出版

[33]

서적

スタンダード検査血液学第2版

日本検査血液学会編、医歯薬出版

[34]

서적

血液学

内外医学社

[35]

웹사이트

Public Library of Science

http://www.plosone.o[...]

[36]

저널

Medical gallery of Blausen Medical 2014

https://en.wikiversi[...]

[37]

서적

생명과학개론 13판 (Concepts in Biology, 13th Edition)

[38]

서적

Functional histology: A text and colour atlas

https://archive.org/[...]

Churchill Livingstone

[39]

서적

Molecular Biology of the Cell

http://www.ncbi.nlm.[...]

Garland Science

[40]

서적

Blood: Principles and Practice of Hematology

https://books.google[...]

Lippincott Williams and Wilkins

2013-06-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com