페아노 공리계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

페아노 공리계는 19세기 이탈리아 수학자 주세페 페아노가 제안한 자연수의 공리적 정의이다. 이 공리계는 자연수의 기본적인 성질을 정의하며, 1889년 페아노에 의해 발표되었다. 페아노 공리계는 1차 논리 또는 2차 논리로 표현될 수 있으며, 자연수의 덧셈, 곱셈, 순서 관계를 정의하는 데 사용된다. 2차 논리에서의 페아노 공리계는 범주성을 가지지만, 1차 논리에서는 비표준 모형을 갖는다. 페아노 공리계는 산술의 무모순성을 증명하는 데 어려움이 있으며, 괴델의 불완전성 정리에 의해 페아노 산술 내부에서 무모순성을 증명할 수 없음이 밝혀졌다. 페아노 산술은 페아노 공리계에 일차 논리를 추가한 형식 체계로, 불완전하며 결정 불가능한 이론의 예시로 꼽힌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 공리 - 평행선 공준

평행선 공준은 유클리드 기하학의 다섯 번째 공준으로, 한 직선 밖의 한 점을 지나는 평행선이 많아야 하나 존재한다는 내용이며, 이를 부정함으로써 비유클리드 기하학이 탄생했다. - 공리 - 힐베르트 공리계

힐베르트 공리계는 다비트 힐베르트가 기하학의 기초를 다지기 위해 제시한 공리계로, 점, 선, 평면의 세 기초 용어와 '사이', '위에 있다', '합동'의 세 기초 관계, 그리고 결합, 순서, 합동, 평행, 연속의 다섯 공리군으로 구성되어 유클리드 기하학 재구성과 공리적 형식 체계 발전에 기여했다. - 산술 - 연산 (수학)

수학에서 연산은 집합의 원소들을 입력받아 새로운 원소를 생성하는 과정으로, 입력값의 수에 따라 n항 연산으로 정의되며, 항수에 따라 영항, 단항, 이항 연산 등으로 분류되고 내부 연산과 외부 연산으로 구분된다. - 산술 - 유효숫자

유효숫자는 측정값의 정확성을 나타내기 위해 사용되는 개념으로, 0이 아닌 숫자, 0이 아닌 숫자 사이의 0, 소수점 아래 끝자리의 0을 유효숫자로 간주하며, 덧셈, 뺄셈, 곱셈 등 계산에서 유효숫자 규칙이 적용되어 측정값의 오차 범위를 나타낸다. - 수리논리학 - NAND 게이트

NAND 게이트는 모든 입력이 1일 때 0을 출력하고 그 외에는 1을 출력하는 논리 게이트로서, 다양한 기호로 표현되며, AND 연산의 결과를 부정하는 연산을 수행하고, 여러 방식으로 구현될 수 있으며, 기능적으로 완전하여 디지털 회로 설계에 필수적이다. - 수리논리학 - 셈

셈은 대상의 개수를 파악하는 기본적인 행위로, 수학에서는 집합의 원소 개수를 파악하는 과정으로 정의되며, 셈의 방식에 따라 결과가 달라질 수 있고, 셈을 배우는 과정은 아동의 교육 및 발달에 중요한 역할을 한다.

| 페아노 공리계 | |

|---|---|

| 페아노 공리계 | |

| 수학적 기초 | |

| 분야 | 수학, 논리학, 철학 |

| 유형 | 공리계 |

| 창시자 | 주세페 페아노 |

| 역사 | |

| 개발 | 1889년 |

| 이전 형태 | 리하르트 데데킨트의 작업 |

| 특징 | |

| 목표 | 자연수 집합의 공리화 |

| 공리 수 | 5개 |

| 논리 체계 | 1차 논리 |

| 구성 요소 | |

| 상수 | 0 |

| 함수 | 후자 함수 (S(x)) |

| 공리 | |

| 공리 1 | 0은 자연수이다. |

| 공리 2 | 모든 자연수 x에 대해, S(x)는 자연수이다. |

| 공리 3 | 모든 자연수 x, y에 대해, x = y 이면 S(x) = S(y)이다. |

| 공리 4 | 모든 자연수 x에 대해, S(x) ≠ 0 이다. |

| 공리 5 (수학적 귀납법) | 0을 포함하고, x가 집합에 속하면 S(x)도 집합에 속하는 자연수 집합은 모든 자연수 집합과 같다. |

| 중요성 | |

| 역할 | 자연수 체계의 기초 제공 수학적 귀납법의 엄밀한 형식화 산술의 형식화 |

| 한계 | 괴델의 불완전성 정리에 의해 완전성을 가질 수 없음 집합론적 공리가 필요 |

| 관련 개념 | |

| 관련 개념 | 산술 자연수 수학적 귀납법 집합론 논리 |

| 참고 문헌 | |

| 참고 문헌 | G. Peano, Arithmetices principia, nova methodo exposita (1889) J. von Neumann, Über eine Widerspruchsfreiheitsfrage der axiomatischen Mengenlehre (1929) |

2. 역사

19세기 이탈리아의 수학자 주세페 페아노는 1889년에 "Arithmetices Principia, nova methodo exposita(Arithmetices principia: nova methodo expositala)"라는 제목의 라틴어 논문에서 자연수 공리계의 초기 형태를 발표하였다.[14][15] 하지만 이 초기 형태는 자연수 이외의 공리를 포함하고 있었고, 몇 가지 불필요한 명제들이 포함되어 있는 등, 자연수 공리계로서 불충분한 점이 있었다.

페아노가 공리들을 만들 당시 수리논리학의 언어는 초기 단계였다. 그가 사용한 논리 표기법은 널리 퍼지지 않았지만, 집합 원소 기호(∈, 페아노의 ε에서 유래)와 논리적 함의 기호(⊃, 페아노가 C를 거꾸로 쓴 것에서 유래) 등은 현재까지 사용되고 있다. 페아노는 고틀로프 프레게의 개념표기법에 대해 알지 못한 채 불과 슈뢰더의 작업에 기초해 자신의 논리적 도구를 만들어냈다.[17]

페아노는 1891년 "수의 개념에 관하여"라는 논문에서 현재 페아노 공리계로 알려진 형태를 발표하였다. 이 논문에서 페아노는 자연수가 만족해야 할 5개의 원시 명제를 제시하고, 이 명제들이 서로 독립적임을 증명했다. 페아노는 현대 용어로 공리와 추론 규칙을 합쳐 원시 명제라고 불렀는데, 여기서 언급하는 것은 공리에 해당한다.

하지만 페아노는 이러한 원시 명제를 통해 자연수 자체를 정의하려 하지 않았다. 그는 자연수가 가져야 할 성질을 제시하고, '자연수', '1' 등의 용어를 무정의 술어로 취급했다. 이는 훗날 힐베르트 등에 의해 강력하게 추진될 형식주의적 방법의 좋은 예라고 할 수 있다.

2. 1. 초기 형식화 (1889)

1889년, 이탈리아의 수학자 주세페 페아노는 라틴어 논문 "Arithmetices Principia, nova methodo exposita" (산술 원리, 새로운 방법으로 표현됨)에서 자연수 공리의 초기 형태를 발표했다.[14][15] 이 초기 형식화는 현대의 페아노 공리계와 비교했을 때, 자연수 이외의 공리들을 포함하고 있었고, 몇 가지 불필요한 명제들이 포함되어 있는 등, 자연수 공리계로서 불충분한 점이 있었다.페아노의 초기 형식화(1889년)는 다음과 같다 (원 논문의 오자는 수정됨):[21]

| 번호 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 1은 자연수이다. |

| 2 | a가 자연수이면 a = a이다. |

| 3 | a, b가 자연수이고 a = b이면 b = a이다. |

| 4 | a, b, c가 자연수이고 a = b, b = c이면 a = c이다. |

| 5 | a = b이고 b가 자연수이면 a는 자연수이다. |

| 6 | a가 자연수이면 a + 1은 자연수이다. |

| 7 | a, b가 자연수이고 a = b이면 a + 1 = b + 1이다. |

| 8 | a가 자연수이면 a + 1과 1은 같지 않다. |

| 9 | 만약 집합 K가 1을 포함하고, 자연수 x가 K에 포함되어 있다면 x + 1이 K에 포함된다는 조건을 만족한다면, K는 모든 자연수를 포함한다. |

이후 페아노는 사칙 연산을 정의하였으며, 이 논문에서 명시적으로 자연수를 정의하고자 하였다.

2. 2. 개선된 형식화 (1891)

1891년, 페아노는 "수의 개념에 관하여"라는 논문에서 현재 페아노 공리계로 알려진 형태를 발표했다.[14][15] 이 논문에서 페아노는 자연수가 만족해야 할 5개의 원시 명제를 제시하고, 이 명제들이 서로 독립적임을 증명했다. 페아노는 현대 용어로 말하는 공리와 추론 규칙을 합쳐 원시 명제라고 불렀는데, 여기서 언급하는 것은 공리에 해당한다. 5개의 공리는 다음과 같다.# 1은 자연수이다.

# 임의의 자연수 ''a''에 대해, ''a+''가 자연수를 주는 우측 작용 연산 ''+''가 존재한다.

# 만약 ''a'', ''b''를 자연수라고 하면, ''a+'' = ''b+''이면 ''a'' = ''b''이다.

# ''a+'' = 1을 만족하는 자연수 ''a''는 존재하지 않는다.

# 집합 ''s''가 두 조건 (i) 1은 ''s''에 포함된다, (ii) 자연수 ''a''가 ''s''에 포함된다면 ''a+''도 ''s''에 포함된다를 만족한다면, 모든 자연수는 ''s''에 포함된다.

페아노는 이러한 원시 명제를 통해 자연수 자체를 정의하려 하지 않았다.[14][15] 그는 자연수가 가져야 할 성질을 제시하고, '자연수', '1' 등의 용어를 무정의 술어로 취급했다. 이는 훗날 힐베르트 등에 의해 강력하게 추진될 형식주의적 방법의 초기 사례로 평가받는다.

3. 공리

페아노 공리계는 자연수 집합 '''N'''과 상수 0, 함수 S (후자 함수)에 대한 공리들로 구성된다. 페아노는 불과 슈뢰더의 작업에 기초해 자신의 논리적 도구를 만들었다.[17]

페아노의 공리들은 '자연수 집합' '''N'''이 만족해야 할 성질들을 규정한다. 상수 0이 자연수이고, 자연수 집합이 "따름수" 함수 S에 대해 닫혀 있다고 정한다.

# 0은 자연수이다.

# 임의의 자연수 n에 대해, S(n)은 자연수이다.

페아노는 원래 형식에서 첫 자연수로 0이 아닌 1을 선택했다. 그러나 0이 덧셈에 대한 항등원이라는 점 때문에 현대에는 0에서 시작한다. 공리들을 통해 자연수를 1진법으로 규정한다. 즉, 1은 S(0)이며, 2는 S(S(0)) = S(1)이고, 비슷하게 임의의 자연수 n은 Sn(0)이다.

# 임의의 자연수 n에 대해, S(n) ≠ 0. 즉, 따름수가 0인 자연수는 존재하지 않는다.

# 임의의 자연수 m과 n에 대해, S(m) = S(n)이면 m = n. 즉, S는 단사 함수이다.

이 두 공리는 자연수가 무한히 많음을 보장한다.

3. 1. 동일 관계 공리 (1차 논리)

페아노가 공리들을 만들 당시에는 수리논리학이 초기 단계였기 때문에, 현대적인 관점에서 페아노 공리의 일부로 간주되지는 않지만, 동일 관계에 대한 기본적인 성질들을 정의한다.[18] 이 공리들은 등식을 포함하는 일차 논리에서 논리적으로 유효하다.[17]- 임의의 자연수 x에 대해, x = x. (동일성은 반사관계)

- 임의의 자연수 x와 y에 대해, x = y이면 y = x. (동일성은 대칭관계)

- 임의의 자연수 x, y, z에 대해, x = y이고 y = z이면 x = z. (동일성은 추이관계)

- 임의의 a와 b에 대해, a가 자연수이고 a = b이면 b도 자연수. (자연수 집합은 동일성에 대해 닫혀 있음)

3. 2. 자연수 공리 (2차 논리)

페아노의 원래 공식은 2차 논리 공리였다.[16][17]9번째 공리인 '귀납법 공리'는 유일한 2차 논리적 공리이다. 귀납법 공리는 다음과 같이 두가지 형태로 나타낼 수 있다.

:K가 다음의 조건을 만족하는 집합이라 하자:

:* 0은 K의 원소이다.

:* 임의의 자연수 n에 대해, n이 K의 원소이면, S(n)은 K의 원소이다.

:이때, K는 모든 자연수를 포함한다.

:φ가 다음의 조건을 만족하는 1항 술어라 하자:

:* φ(0)는 참이다.

:* 임의의 자연수 n에 대해, φ(n)이 참이라면 φ(S(n))도 참이다.

:이때, φ(n)은 임의의 자연수 n에 대해 참이다.

3. 3. 1차 논리에서의 페아노 공리계

현대에는 2차 논리 공리인 귀납법 공리를 1차 논리 공리꼴로 대체하는 것이 일반적이다. 1차 논리 귀납법 공리꼴은 페아노 산술의 언어에서 정의 가능한 각 술어에 대한 귀납 공리를 포함한다.[16]페아노 산술의 1차 공리화에는 귀납 공리 외에도 추가적인 공리들이 필요하다. 2차 논리에서는 후자 연산에서 덧셈과 곱셈 연산을 정의할 수 있지만, 1차 논리에서는 불가능하기 때문이다. 따라서 덧셈과 곱셈 연산은 페아노 산술의 시그니처에 직접 포함되며, 세 연산 간의 관계를 규정하는 공리들이 추가된다.

다음은 페아노 산술의 1차 공리계의 예시이다.[17]

이 공리들은 로빈슨 산술의 공리 중 일부를 포함한다.

페아노 산술은 위 공리들 외에도, 페아노 산술의 언어에서 정의 가능한 각 공식 에 대해 다음과 같은 1차 귀납 공리를 포함한다.

:

여기서 는 를 나타낸다. 즉, 모든 공식 에 대한 귀납 공리를 포함하는 공리 도식이다.

1차 귀납 도식은 2차 귀납 공리보다 약하다. 1차 언어의 술어 수는 가산적인 반면, 자연수 집합의 수는 비가산적이기 때문이다. 따라서 1차 언어로는 설명할 수 없는 자연수 집합이 존재한다.

페아노 산술의 1차 공리화는 또 다른 기술적 한계가 있다. 2차 논리에서는 후자 연산으로부터 덧셈과 곱셈 연산을 정의할 수 있지만, 1차 논리에서는 불가능하다.

4. 산술 연산 및 관계

페아노 공리계를 통해 자연수 집합에 덧셈, 곱셈, 전순서를 정의할 수 있다. 각 연산과 관계는 2차 논리에서 구성되며, 공리를 통해 유일성을 증명할 수 있다.[6]

덧셈과 곱셈은 다음과 같이 재귀적으로 정의된다.

- 덧셈:

:

- 곱셈:

:

자연수의 전순서 관계 ≤는 다음과 같이 정의한다.

: a, b ∈ '''N'''에 대해, a + c = b가 되는 c ∈ '''N'''이 존재하면 a ≤ b이다.

이 순서 관계는 덧셈과 곱셈에 대해 안정적이다. 즉, a, b, c ∈ '''N'''이고 a ≤ b이면, a + c ≤ b + c이고 a · c ≤ b · c이다. 따라서 ('''N''', +, ·, ≤)는 순서 반환이며, 0과 1 사이에 자연수가 없으므로 이산 순서 반환이다.

1차 논리에서는 덧셈과 곱셈을 직접 정의하는 것이 불가능하여 공리로 추가하기도 한다. 하지만 2차 논리에서는 가능하다.[6]

순서 관계를 사용하여 공리계를 구성하는 대안도 있다. 이 경우, 이산적으로 순서화된 반환의 언어를 사용하며, 다음은 그 예시이다.[7]

# (덧셈의 결합 법칙)

# (덧셈의 교환 법칙)

# (곱셈의 결합 법칙)

# (곱셈의 교환 법칙)

# (곱셈의 덧셈에 대한 분배 법칙)

# (0은 덧셈의 항등원이며, 곱셈의 흡수원)

# (1은 곱셈의 항등원)

# ('<' 연산자의 추이 관계)

# ('<' 연산자의 비반사성)

# (순서의 삼분법 만족)

# (순서가 같은 원소의 덧셈에 대해 보존)

# (순서가 같은 양의 원소의 곱셈에 대해 보존)

# (서로 다른 두 원소가 주어지면, 더 큰 원소는 더 작은 원소에 다른 원소를 더한 것)

# (0과 1은 구별되며 그 사이에 원소가 없음, 즉 0은 1에 의해 덮임)

# (0은 최소 원소)

이러한 공리들로 정의된 이론은 '''PA−'''로 불린다. 이 이론은 불완전하며, 이 이론을 만족하는 모든 구조 M은 N과 동형인 초기 세그먼트를 갖는다는 특징이 있다. 이 세그먼트의 원소를 '''표준''' 원소, 나머지를 '''비표준''' 원소라고 한다.[7]

4. 1. 덧셈

페아노 공리계에서 덧셈은 두 자연수를 다른 자연수로 대응시키는 함수이다. 덧셈은 다음과 같이 재귀적으로 정의된다.:

예를 들어, a + 1 = a + S(0) = S(a + 0) = S(a)이다.

이러한 덧셈은 교환 법칙과 결합 법칙을 만족한다. 따라서 ('''N''', +)는 0을 항등원으로 갖는 가환 모노이드이며, 소거 법칙도 성립한다. 이는 군에 묻힐 수 있으며, ('''N''', +)가 묻히는 가장 작은 군은 정수 집합의 덧셈군이다.

자연수의 덧셈은 다음과 같이 귀납적으로 정의할 수도 있다.

:

:

4. 2. 곱셈

덧셈이 주어졌을 때, 자연수의 곱셈은 함수 ·: '''N''' × '''N''' → '''N''' 로 정의할 수 있다. 곱셈은 다음과 같은 재귀적 성질을 갖는다.[6]:

:

- `a · 1 = a · (S(0)) = a + (a · 0) = a + 0 = a`이므로, 1은 곱셈의 항등원이다.

- 곱셈은 교환 법칙과 결합 법칙을 만족하며, 덧셈에 대한 분배 법칙도 성립한다: `a · (b + c) = (a · b) + (a · c)`.

따라서 ('''N''', +, ·, 0, 1)은 가환 반환이다.

4. 3. 순서 관계

페아노 공리계에서 자연수 집합의 전순서 관계 ≤는 다음과 같이 정의된다.: a, b ∈ '''N'''에 대해, a + c = b를 만족하는 c ∈ '''N'''이 존재하면 a ≤ b이다.

이 순서 관계는 덧셈과 곱셈에 대해 안정적이다. 즉, a, b, c ∈ '''N'''이고 a ≤ b이면, a + c ≤ b + c이고 a · c ≤ b · c이다.

따라서 ('''N''', +, ·, ≤)는 순서 반환이다. 또한 0과 1 사이에 자연수가 존재하지 않으므로, 이는 이산 순서 반환이다.

5. 모형

페아노 공리계를 만족시키는 논리학적 구조, 즉 모형은 이다. 여기서 N은 무한집합이고, 0 ∈ N이며, S: N → N이다.

데데킨트는 페아노 공리계의 임의의 두 모형이 동형임을 증명하여, 2차 논리에서 페아노 공리계는 범주적임을 보였다. 그러나 1차 논리에서는 뢰벤하임-스콜렘 정리에 따라 비표준 모형이 존재한다.

5. 1. 범주성 (2차 논리)

데데킨트는 1888년 저서 《수란 무엇인가 무엇을 위한 것인가?》(Was sind und was sollen die Zahlen?de)에서 2차 귀납 공리를 포함하는 페아노 공리계의 임의의 두 모형은 동형임을 증명했다. 특히, 페아노 공리계의 두 모형 와 가 주어지면, 다음 두 식을 만족하는 유일한 준동형 사상 가 존재하며, 이는 전단사이다.:

이는 2차 페아노 공리계가 범주적임을 의미한다.

5. 2. 비표준 모형 (1차 논리)

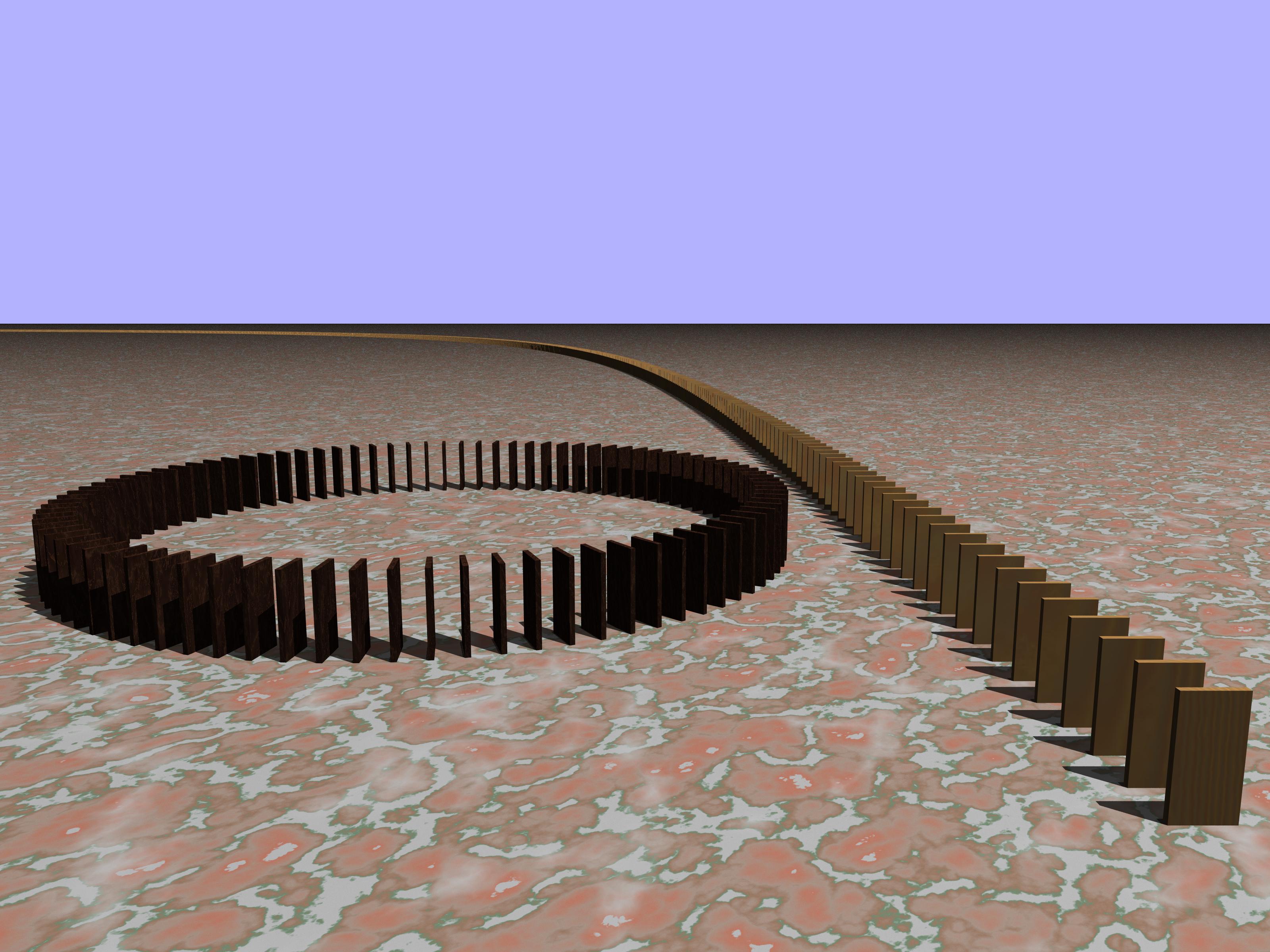

뢰벤하임-스콜렘 정리에 따라 일차 논리 페아노 공리계는 비표준 모형을 갖는다.[2] 텐넨바움의 정리에 따르면, 덧셈 또는 곱셈 연산이 계산 가능한 가산 비표준 모형은 존재하지 않는다.[3] 이는 PA의 가산 비표준 모형의 덧셈 및 곱셈 연산을 완전히 명시적으로 설명하기 어렵다는 것을 보여준다. 가산 비표준 모형에는 가능한 하나의 순서형만 존재한다. ''ω''를 자연수의 순서형, ''ζ''를 정수의 순서형, ''η''를 유리수의 순서형이라고 하면, PA의 모든 가산 비표준 모형의 순서형은 ''ω'' + ''ζ''·''η''이며, 이는 자연수의 사본 뒤에 정수의 사본의 조밀한 선형 순서가 오는 것으로 시각화할 수 있다.5. 3. 집합론적 모형

현대 수학에서는 집합론을 이용하여 자연수를 구성하고, 페아노 공리계를 유도한다. 존 폰 노이만에 의한 표준적인 구성법은 다음과 같다.[13]:

자연수 집합 '''N'''은 ''s''에 대하여 닫힌 모든 집합들의 교집합으로 정의된다.

:

이는 다음과 같이 표현할 수 있다.

:

:

:

여기서 A는 무한 공리에 의해 존재하는 집합을 임의로 선택한 것이다.

이러한 집합들은 존재하고, 페아노 공리를 만족함을 확인할 수 있다.

구체적인 자연수는 다음과 같다.

6. 무모순성

페아노 공리계가 처음 발표되었을 때 버트런드 러셀을 비롯한 많은 논리학자들은 이것이 직관적으로 생각하는 자연수의 정의와 부합한다고 동의했다. 그러나 앙리 푸앵카레 등 직관주의자들은 이 체계가 일관적(무모순적)이지 않으면 "0 = 1"과 같은 모순적인 문장을 낳게 되므로 무의미하게 된다고 지적하였다.[9] 1900년 다비트 힐베르트는 힐베르트 문제 중 2번째 문제로 "유한적인 방법만 사용하여 산술 체계의 일관성을 증명하라"는 내용을 제시했다. 그러나 1931년 쿠르트 괴델의 제2 불완전성 정리에 의해 페아노 산술의 무모순성이 페아노 산술 내부에서 증명될 수 없음이 밝혀져 큰 난관에 부딪혔다.

1936년 게르하르트 겐첸은 원시 재귀 산술(primitive recursive arithmetic|프리미티브 리커시브 애리스메틱영어)에 양화사가 없는 초한귀납법을 순서수 까지 확장하는 법칙을 추가하여 페아노 공리계의 일관성을 증명했다.[11] 여기서 원시 재귀 산술은 자연수와 원시 재귀 함수(덧셈, 곱셈, 제곱 등)로 이루어진 진술들을 서술할 수 있는 언어 체계이며, 순서수 는 이 되는 최소의 순서수로, 그보다 작은 극한 순서수를 모두 모은 수열의 극한으로 볼 수 있다. (즉, 가 성립한다.)

7. 페아노 산술 (PA)

Peano arithmetic영어 또는 PA로 불리는 페아노 산술은 등호가 있는 일차 술어 논리에 페아노 공리를 추가한 형식 체계이다. 이 체계는 비논리적 기호로 상수 기호 0, 함수 기호 S, +, ⋅, 술어 기호 < 를 가진다.

페아노 산술은 다음 공리들을 포함한다.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

자연수의 표준 모델 ℕ에서 참인 닫힌 논리식은 페아노 산술로부터 증명할 수 있다(PA의 완전성).

괴델의 제1 불완전성 정리에 의해 페아노 산술은 불완전하며, 결정 불가능하다. 즉, 페아노 산술로부터 증명도 반증도 할 수 없는 명제가 존재한다. 유명한 예로는 굿스타인의 정리와 파리스-해링턴 정리가 있다.

참조

[1]

사전

Peano

http://www.dictionar[...]

Random House Webster's Unabridged Dictionary

[2]

문서

the nearest light piece corresponding to 0, and a neighbor piece corresponding to successor

[3]

문서

Mathematical Induction

https://www.sfu.ca/~[...]

Simon Fraser University

[4]

웹사이트

Mathematical Induction

http://www.math.harv[...]

Harvard University

2013-05-02

[5]

문서

The non-contiguous set satisfies axiom 1 as it has a 0 element, 2–5 as it doesn't affect equality relations, 6 & 8 as all pieces have a successor, bar the zero element and axiom 7 as no two dominos topple, or are toppled by, the same piece.

[6]

파일

Inductive proofs of properties of add, mult from recursive definitions.pdf

[7]

인용

[8]

서적

An illustration of 'interpretation' is Russell's own definition of 'cardinal number'. The uninterpreted system in this case is Peano's axioms for the number system, whose three primitive ideas and five axioms, Peano believed, were sufficient to enable one to derive all the properties of the system of natural numbers. Actually, Russell maintains, Peano's axioms define any progression of the form of which the series of the natural numbers is one instance.

https://books.google[...]

[9]

서적

So Poincaré turned to see whether logicism could generate arithmetic, more precisely, the arithmetic of ordinals. Couturat, said Poincaré, had accepted the Peano axioms as a definition of a number. But this will not do. The axioms cannot be shown to be free of contradiction by finding examples of them, and any attempt to show that they were contradiction-free by examining the totality of their implications would require the very principle of mathematical induction Couturat believed they implied. For (in a further passage dropped from S&M) either one assumed the principle in order to prove it, which would only prove that if it is true it is not self-contradictory, which says nothing; or one used the principle in another form than the one stated, in which case one must show that the number of steps in one's reasoning was an integer according to the new definition, but this could not be done (1905c, 834).

https://archive.org/[...]

[10]

인용

[11]

인용

[12]

서적

現代代数学概論

https://dl.ndl.go.jp[...]

白水社

[13]

인용

[14]

인용

[15]

인용

[16]

인용

[17]

인용

[18]

문서

여기의 공리 5는 페아노의 원래 논문에서는 1번이었으며, 여기의 공리 1에서 4까지는 원래 순서대로 2번에서 5번까지의 번호가 매겨졌다.

[19]

인용

[20]

인용

[21]

인용

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com