해구

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

해구는 도호(島弧)를 따라 좁고 길게 해저가 패인 지형을 말한다. 전 세계적으로 28곳이 있으며, 대부분 서태평양에 위치한다. 해구는 6,000m 이상 깊이의 해저 지형을 의미하며, 가장 깊은 곳은 마리아나 해구의 챌린저 해연으로 11,034m에 이른다. 판 구조론에서 해구는 해양판이 다른 판 아래로 섭입하는 섭입대로 여겨진다. 해구는 지진과 화산 활동이 활발하며, 섭입 과정에서 퇴적작용과 침식, 그리고 독특한 생태계가 나타난다. 주요 해구로는 마리아나 해구, 통가 해구, 필리핀 해구 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해구 - 로망슈 해구

로망슈 해구는 대서양 중앙 해령을 이동시켜 형성된 대서양 최대의 적도 단층대로서, 심해 해수 순환에 중요한 역할을 하며 독특한 해양 생태계를 유지하는 열수 분출공을 포함한다. - 섭입 - 부가체

부가체는 해양판 섭입 시 해양판 일부와 퇴적물이 대륙판에 부착되어 형성되는 쐐기 모양 지질 구조로, 다양한 물질을 포함하며 역단층으로 특징지어지고, 임계 테이퍼에 따라 삼각형으로 성장하며, 판구조론, 자원 탐사, 지진 연구 등 다양한 분야에 활용된다. - 섭입 - 슬래브 (지질학)

- 해저지형 - 해령

해령은 대양 중앙부를 따라 뻗은 거대한 해저 산맥으로, 판이 갈라지면서 맨틀 물질이 상승하여 새로운 해양 지각이 생성되는 곳이며, 활발한 화산 활동과 높은 지각 열류량을 보인다. - 해저지형 - 대륙사면

대륙사면은 대륙붕 가장자리에서 심해 평원 방향으로 급격히 경사가 변하는 해저 지형으로, 해저 협곡과 같은 다양한 지형적 특징을 가지며 활성 및 수동 사면으로 나뉘고 해양 생태계와 경제적 가치에 중요한 역할을 한다.

| 해구 | |

|---|---|

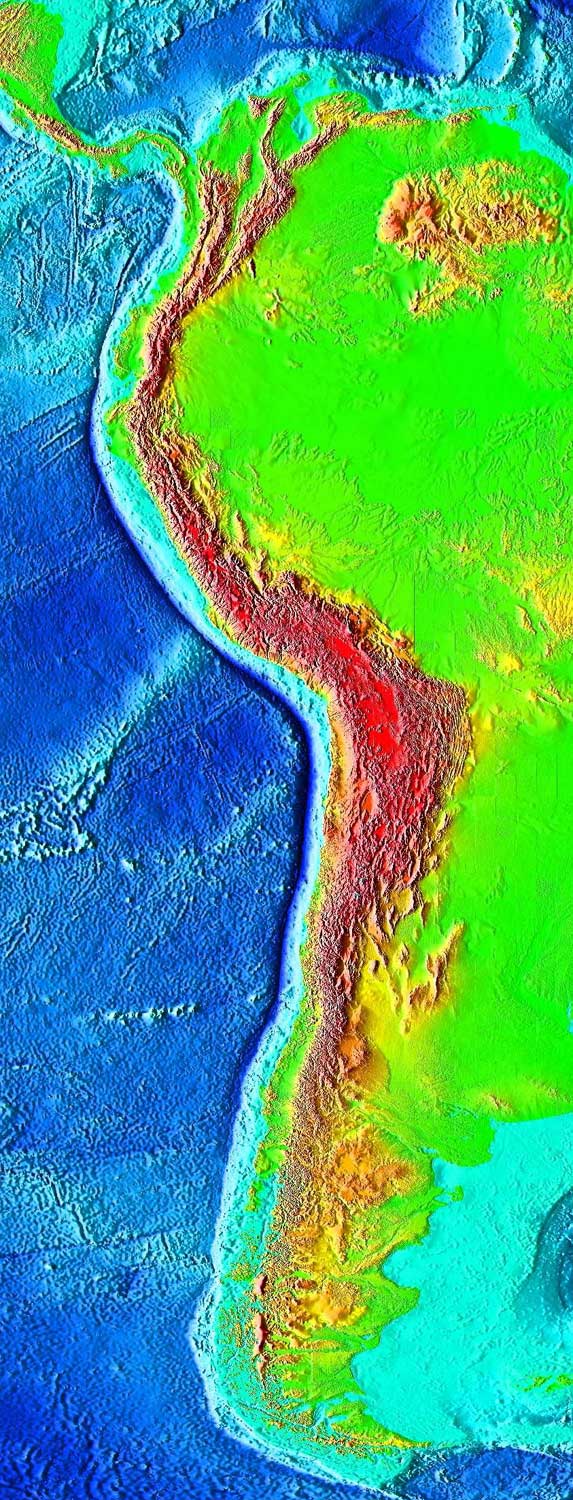

| 지도 | |

| |

| 기본 정보 | |

| 분류 | 해저 지형 |

| 형태 | 길고 좁은 해저 함몰 지형 |

| 길이 | 50 ~ 100 km |

| 깊이 | 3 ~ 4 km |

| 규모 | |

| 총 길이 | 50,000 km |

| 최대 깊이 | 10,994 m |

| 면적 | 3 km² |

| 특징 | |

| 형성 원인 | 판의 섭입 |

| 분포 | 전 세계 대양 |

| 대표적인 해구 | 마리아나 해구 통가 해구 필리핀 해구 쿠릴-캄차카 해구 페루-칠레 해구 |

| 해구의 연구 | |

| 해구의 탐사 | 잠수정, 무인 탐사 장비 활용 |

| 해구의 중요성 | 지진 및 화산 활동 연구 생물 다양성 연구 지구 역학 연구 |

| 관련 용어 | |

| 해연 | 해구의 다른 이름 |

| 추가 정보 | |

| 참고 자료 | Rowley, Peter D. (2002). "Oceanic trench". In Encyclopedia of Ocean Sciences. pp. 311-319. |

| 길이 | 200 km 이상 |

2. 해구의 정의 및 특징

해구는 해저 지형의 명칭으로, "길고 좁으며, 특징적으로 매우 깊고, 비대칭적인 단면을 보이는 해저의 오목한 지형으로, 비교적 급경사면을 가진다"라고 정의된다.[1]

1940년대 후반과 1950년대까지 해구는 명확하게 정의되지 않았다. 1872년부터 1876년까지 진행된 챌린저호 탐험 이전에는 해양의 수심이 제대로 알려지지 않았으며, 이 탐험에서 심해 492곳의 수심을 측정하였다. 225번째 측정 지점에서 탐험대는 챌린저 해연을 발견했는데, 이곳은 현재 마리아나 해구의 남쪽 끝으로 알려져 있다. 19세기 후반과 20세기 초에 대륙 사이의 해저에 대서양 횡단 전신 케이블이 설치되면서 수심 측량 개선에 대한 동기가 더욱 강화되었다. "해구"라는 용어는 존스톤이 1923년 저서 ''An Introduction to Oceanography''에서 해저의 현저하게 길게 뻗은 움푹 들어간 곳이라는 현대적 의미로 처음 사용하였다.

1920년대와 1930년대에 펠릭스 안드리스 베닝 마이네스는 잠수함에서 중력을 측정할 수 있는 새로 개발된 중력계를 사용하여 해구 위에서 중력을 측정하였다. 그는 섬호 근처에서 발견된 음의 중력 이상대를 설명하기 위해 "테크토젠 가설"을 제안했다. 이 가설에 따르면, 이러한 이상대는 지각 하부의 대류에 의해 발생하는 가벼운 지각암이 하강하는 영역이었다. 1939년 그리그스는 회전하는 드럼 한 쌍을 기반으로 한 유추 모델을 사용하여 테크토젠 가설을 더욱 발전시켰다. 해리 해먼드 헤스는 그의 지질학적 분석을 바탕으로 이 이론을 상당히 수정했다.

제2차 세계 대전 중 태평양, 특히 서태평양 지역에서 수심 측량이 크게 향상되었다. 이러한 새로운 측정 결과를 통해 심해의 선형적 특성이 명확해졌다. 1950년대와 1960년대에 음향 측심기가 널리 사용되면서 심해 연구 노력이 급증했고, "해구"라는 용어의 형태학적 유용성을 확인했다. 중요한 해구들이 소나를 통해 확인되고, 샘플링되고, 지도화되었다.

1960년 심해잠수정 ''트리에스테''가 챌린저 해연 바닥까지 내려간 것은 해구 탐사의 초기 단계를 대표한다. 1960년대 초 로버트 S. 디츠와 해리 헤스가 해저 확장설을 발표하고 1960년대 후반에 판 구조론 혁명이 일어난 후, 해양 해구는 판 구조론 이론에서 중요한 개념이 되었다.

해구는 폭이 50km~100km 정도이며 비대칭적인 V자 모양을 하고 있다. 경사가 더 가파른 쪽(8~20도)은 해구의 안쪽(상반부)이며, 경사가 완만한 쪽(약 5도)은 해구의 바깥쪽(섭입하는 쪽)이다. 해구 바닥은 섭입판과 상반부 판의 경계를 나타내며, 이는 기저판 경계 전단 또는 섭입 데콜레망으로 알려져 있다. 해구의 깊이는 해양 지각이 해구로 침강하기 시작하는 초기 깊이, 판이 침강하는 각도, 그리고 해구의 퇴적량에 따라 달라진다. 초기 깊이와 섭입 각도는 더 오래된 해양 지각일수록 더 크며, 이는 서태평양의 깊은 해구에 반영되어 있다. 마리아나 해구와 통가-커매덕 해구의 바닥은 해수면 아래 최대 10km~11km에 달한다. 섭입하는 해양 지각이 훨씬 더 젊은 동태평양에서는 페루-칠레 해구의 깊이가 약 7km~8km 정도이다.

해구는 좁지만 매우 길고 연속적이며, 지구상에서 가장 큰 선형의 저지대를 형성한다. 하나의 해구는 수천 킬로미터에 달할 수 있다. 대부분의 해구는 섭입판 쪽으로 볼록하게 휘어져 있는데, 이는 지구의 구형 기하학적 특성 때문이다.

해구의 비대칭성은 안쪽과 바깥쪽 경사각을 결정하는 서로 다른 물리적 메커니즘을 반영한다. 해구의 바깥쪽 경사각은 섭입판의 휨 반경에 의해 결정되는데, 이는 섭입판의 탄성 두께에 따라 결정된다. 해양 지각은 나이가 들수록 두꺼워지기 때문에, 바깥쪽 경사각은 궁극적으로 섭입판의 나이에 의해 결정된다. 안쪽 경사각은 상반부 판 가장자리의 안식각에 의해 결정된다. 이는 해구를 따라 빈번하게 발생하는 지진이 안쪽 경사면의 과도한 경사를 방지하기 때문이다.

섭입판이 해구에 접근함에 따라, 깊이로 침강하기 전에 약간 위쪽으로 구부러진다. 결과적으로, 해구의 바깥쪽 경사면은 '외측 해구 고지'에 의해 경계가 지어진다. 이것은 미묘하며, 종종 수십 미터 높이에 불과하며, 일반적으로 해구 축에서 수십 킬로미터 떨어진 곳에 위치한다. 판이 해구로 아래쪽으로 구부러지기 시작하는 바깥쪽 경사면 자체에서는 섭입판의 상부가 휨 단층에 의해 부서져 바깥쪽 해구 경사면에 호스트와 그라벤 지형이 생긴다. 해령이나 큰 해산이 해구로 섭입하는 경우 이러한 휨 단층의 형성은 억제되지만, 휨 단층은 더 작은 해산을 관통한다. 섭입판이 얇은 퇴적물로만 덮여 있는 경우, 바깥쪽 경사면은 종종 호스트와 그라벤 산맥과 비스듬한 해저 확장 산맥을 보여준다.

판구조론에서 해구는 해양판이 다른 판 아래로 섭입하는 곳(섭입대)으로 여겨진다. 해구에서 비스듬히 아래쪽으로 얇은 판 모양의 지진 다발대(와다-베니오프대)가 있으며, 그 상면에서는 역단층형으로 어긋나 있는 것이 해양판 섭입의 증거 중 하나로 생각된다. 또 최근에는 해산이 갈라지면서 해구에 가라앉는 곳이 발견되었다.

해구는 '''대륙 주변부''' 중에서도 '''활동적인 주변부'''에서 형성된다. 대륙 주변부가 판 경계에 가까이 있기 때문에 대륙붕은 좁고, 대륙사면은 급경사를 이루어 해구를 형성한다. 반대로 대륙 주변부가 판 경계에서 먼 곳에서는 대륙붕이 넓고, 콘티넨탈 라이즈라고 불리는 완만하고 매끄러운 해저 사면을 형성하여 심해 평원으로 이어진다. 활동적인 주변부에서는 지진이 자주 발생하고 화산 활동도 활발하지만, 그 외의 대륙 주변부는 비교적 안정되어 있어 지진은 적고 화산 활동도 없다.[2]

2. 1. 해구와 트로프

해구는 도호(島弧)에 따라 좁다랗게 해저가 패인 곳을 말한다. 현재 지구상에는 해구라고 불리는 곳이 28군데 있다. 그 중에 20개 가량은 태평양에 있고, 그 대다수가 서태평양에 분포하고 있어서, 해구는 서태평양을 특징짓는 해저지형이다. 해구의 길이가 가장 긴 것은 알류샨(Aleutian) 해구로서 2600km에 이른다. 한편 일본 해구는 불과 300km 가량의 길이이며, 해구의 폭은 20km~60km 정도이다. 해구의 가장 깊은 곳을 해연이라 한다. 세계에서 가장 깊은 해연은 마리아나(Mariana)해구 중의 비티아즈(Vityaz)해연으로서, 그 깊이는 11034m이다.깊이가 6000m 이상인 곳을 해구(trench)라고 하고, 그보다 얕은 곳을 트로프(trough)라고 한다. 해구와 비슷한 해저 지형으로 트로프(trough, 주상해분)가 있다. 남해지진, 동남해지진을 일으키는 난카이 해구 등은 얕다는 점만 다를 뿐 해구와 같은 섭입대이지만, 트로프 중에는 그와 다른 생성 원인을 가진 것도 있다.

3. 해구의 지형학적 분포

현재 지구상에는 28개의 해구가 존재한다. 그 중 20개 가량은 태평양에 있으며, 대다수가 서태평양에 분포하여 해구를 서태평양의 특징적인 해저 지형으로 만든다.[1] 가장 긴 해구는 알류샨 해구로 2,600km에 이르고, 일본 해구는 300km 정도이며, 폭은 20~60km이다.[1]

전 세계적으로 약 50,000km의 수렴형 판 경계가 존재하며, 대부분 태평양 주변에 위치하지만, 인도양 동부, 대서양, 지중해에도 짧은 수렴형 경계 구간이 있다. 이들은 호상열도와 안데스형 조산대의 해양 쪽에 위치한다. 전 세계적으로 50개 이상의 주요 해구가 있으며, 면적은 190만 km2로 해양의 약 0.5%를 차지한다.

해구는 V자형 단면을 가진다는 점에서, 가파른 경사면과 평평한 바닥을 가진 길쭉한 해저 함몰 지형인 해저분지와는 지형학적으로 구별된다. 부분적으로 매립된 해구는 때때로 해저분지로 설명되기도 하지만, 기본적인 판구조론적 구조는 여전히 해양 해구이다.

2. 통가

3. 부겐빌

4. 마리아나

5. 이즈-오가사와라

6. 일본

7. 쿠릴-캄차카

8. 알류샨

9. 중앙아메리카

10. 페루-칠레

11. 멘도시노

12. 머레이

13. 몰로카이

14. 클래리온

15. 클리퍼턴

16. 챌린저

17. 엘타닌

18. 우딘체프

19. 동태평양 해팽(S자형)

20. 나스카 해령]]

4. 해구의 형성과정과 판구조론

해구는 1940년대 후반과 1950년대에 들어서야 명확하게 정의되었다. 1872년부터 1876년까지 진행된 챌린저호 탐험 이전에는 해양의 수심이 제대로 알려지지 않았지만, 이 탐험에서 심해 492곳의 수심을 측정하였다.[1] 이 탐험 중 225번째 측정 지점에서 챌린저 해연이 발견되었는데, 이곳은 현재 마리아나 해구의 남쪽 끝으로 알려져 있다.[2] 19세기 후반과 20세기 초, 대륙 사이에 대서양 횡단 전신 케이블이 설치되면서 수심 측량 개선에 대한 동기가 더욱 강화되었다.[3] "해구"라는 용어는 해저의 현저하게 길게 뻗은 움푹 들어간 곳이라는 현대적 의미로 존스톤이 1923년 저서 ''An Introduction to Oceanography''에서 처음 사용하였다.[4]

1920년대와 1930년대에 펠릭스 안드리스 베닝 마이네스는 잠수함에서 중력을 측정할 수 있는 새로 개발된 중력계를 사용하여 해구 위에서 중력을 측정하였다.[5] 그는 섬호 근처에서 발견된 음의 중력 이상대를 설명하기 위해 "테크토젠 가설"을 제안했는데, 이 가설에 따르면 이러한 이상대는 지각 하부의 대류에 의해 발생하는 가벼운 지각암이 하강하는 영역이었다. 1939년 그리그스는 회전하는 드럼 한 쌍을 기반으로 한 유추 모델을 사용하여 테크토젠 가설을 더욱 발전시켰고, 해리 해먼드 헤스는 그의 지질학적 분석을 바탕으로 이 이론을 상당히 수정했다.

제2차 세계 대전 중 태평양, 특히 서태평양 지역의 수심 측량이 크게 향상되면서 심해의 선형적 특성이 명확해졌다. 1950년대와 1960년대에 음향 측심기가 널리 사용되면서 심해 연구 노력이 급증했고, 이는 "해구"라는 용어의 형태학적 유용성을 확인시켜 주었다. 중요한 해구들이 소나를 통해 확인되고, 샘플링되고, 지도화되었다.

1960년 심해잠수정 ''트리에스테''가 챌린저 해연 바닥까지 내려가면서 해구 탐사의 초기 단계는 정점에 달했다. 1960년대 초 로버트 S. 디츠와 해리 헤스가 해저 확장설을 발표하고 1960년대 후반에 판 구조론 혁명이 일어난 후, 해양 해구는 판 구조론 이론에서 중요한 개념이 되었다.[5]

해구는 폭이 50km 정도이며 비대칭적인 V자 모양을 하고 있다. 경사가 더 가파른 쪽(8~20도)은 해구의 안쪽(상반부)이며, 경사가 완만한 쪽(약 5도)은 해구의 바깥쪽(섭입하는 쪽)이다.[5] 해구 바닥은 섭입판과 상반부 판의 경계를 나타내며, 이는 기저판 경계 전단[5] 또는 섭입 데콜레망으로 알려져 있다. 해구의 깊이는 해양 지각이 해구로 침강하기 시작하는 초기 깊이, 판이 침강하는 각도, 그리고 해구의 퇴적량에 따라 달라진다. 초기 깊이와 섭입 각도는 더 오래된 해양 지각일수록 더 크며, 이는 서태평양의 깊은 해구에 반영되어 있다. 마리아나 해구와 통가-커매덕 해구의 바닥은 해수면 아래 최대 10km에 달한다. 섭입하는 해양 지각이 훨씬 더 젊은 동태평양에서는 페루-칠레 해구의 깊이가 약 7km 정도이다.

해구는 좁지만 매우 길고 연속적이며, 지구상에서 가장 큰 선형의 저지대를 형성한다. 하나의 해구는 수천 킬로미터에 달할 수 있다. 대부분의 해구는 섭입판 쪽으로 볼록하게 휘어져 있는데, 이는 지구의 구형 기하학적 특성 때문이다.

해구의 비대칭성은 안쪽과 바깥쪽 경사각을 결정하는 서로 다른 물리적 메커니즘을 반영한다. 해구의 바깥쪽 경사각은 섭입판의 휨 반경에 의해 결정되는데, 이는 섭입판의 탄성 두께에 따라 결정된다. 해양 지각은 나이가 들수록 두꺼워지기 때문에, 바깥쪽 경사각은 궁극적으로 섭입판의 나이에 의해 결정된다. 안쪽 경사각은 상반부 판 가장자리의 안식각에 의해 결정된다. 이는 해구를 따라 빈번하게 발생하는 지진이 안쪽 경사면의 과도한 경사를 방지하기 때문이다.

섭입판이 해구에 접근함에 따라, 깊이로 침강하기 전에 약간 위쪽으로 구부러진다. 결과적으로, 해구의 바깥쪽 경사면은 ''외측 해구 고지''에 의해 경계가 지어진다. 이것은 미묘하며, 종종 수십 미터 높이에 불과하며, 일반적으로 해구 축에서 수십 킬로미터 떨어진 곳에 위치한다. 판이 해구로 아래쪽으로 구부러지기 시작하는 바깥쪽 경사면 자체에서는 섭입판의 상부가 휨 단층에 의해 부서져 바깥쪽 해구 경사면에 호스트와 그라벤 지형이 생긴다. 해령이나 큰 해산이 해구로 섭입하는 경우 이러한 휨 단층의 형성은 억제되지만, 휨 단층은 더 작은 해산을 관통한다. 섭입판이 얇은 퇴적물로만 덮여 있는 경우, 바깥쪽 경사면은 종종 호스트와 그라벤 산맥과 비스듬한 해저 확장 산맥을 보여준다.

수렴형 경계는 침식형 또는 부가형으로 분류되며, 이는 해구 내사면의 형태에 큰 영향을 미친다. 페루-칠레 해구 북부, 통가-커매덕 해구, 마리아나 해구와 같이 퇴적물이 부족한 해구는 침식형 경계에 해당한다. 섭입판은 상반판의 하부에서 물질을 침식하여 부피를 감소시킨다. 판의 가장자리는 침강과 경사가 심해지며, 정단층이 발생한다. 사면은 비교적 단단한 화성암과 변성암으로 구성되어 있어 높은 안식각을 유지한다. 수렴형 경계의 절반 이상이 침식형 경계이다.

페루-칠레 해구 남부, 카스케이디아, 알류산 열도와 같이 중간 정도 또는 상당히 퇴적물이 많은 해구는 부가형 경계와 관련이 있다. 판이 섭입함에 따라 퇴적물이 상반판 가장자리로 "밀려" 부가대 또는 부가 프리즘을 형성한다. 이는 상반판을 바깥쪽으로 성장시킨다. 퇴적물은 강도가 부족하기 때문에 안식각이 침식형 해구 내사면을 구성하는 암석보다 완만하다. 내사면은 이층구조된 역단층의 퇴적물로 구성되어 있다. 국부적인 대규모 사태로 인해 내사면의 지형이 거칠어진다. 카스케이디아 해구는 완전한 퇴적물 충전으로 인해 외측융기와 해구의 수심 측정상의 표현이 거의 없지만, 내측 해구 사면은 복잡하며 많은 역단층 능선이 있다. 이는 해구로 유입되는 강에 의한 협곡 형성과 경쟁한다. 침식형 경계의 내측 해구 사면은 역단층 능선을 거의 보이지 않는다.

부가 프리즘은 두 가지 방식으로 성장한다. 첫 번째는 전면 부가로, 섭입판에서 퇴적물이 긁혀 부가 프리즘 전면에 위치하는 것이다. 부가대가 성장함에 따라 해구에서 더 멀리 떨어진 오래된 퇴적물은 점점 더 암석화되고, 단층 및 기타 구조적 특징은 해구 방향으로 회전하여 경사가 가팔라진다. 부가 프리즘 성장의 또 다른 메커니즘은 마그마성 하부 삽입과는 다르고,(저면 부가라고도 함) 섭입된 퇴적물과 일부 해양 지각이 섭입 박리면의 천부에서 함께 삽입되는 것이다. 프랜시스칸 층군은 캘리포니아주에 있는 고대 부가 프리즘으로 해석되며, 저면 부가는 구조적 혼합암과 이중 구조로 기록된다.

해저 지형의 명칭으로는 “길고 좁으며, 특징적으로 매우 깊고, 비대칭적인 단면을 보이는 해저의 오목한 지형. 비교적 급경사면을 가진다.”라고 정의된다.[1]

판구조론에서는 해구는 해양판이 다른 판 아래로 섭입하는 곳(섭입대)으로 여겨진다.

4. 1. 섭입대와 지진, 화산 활동

해구는 화산호와 와다티-베니오프대(화산호 아래의 지진대)와 함께 수렴형 판 경계와 그 더 깊은 부분인 섭입대를 나타내는 지표이다.[3] 여기서 두 개의 지각판이 연간 몇 밀리미터에서 10cm 이상의 속도로 서로 이동한다. 적어도 하나의 판은 해양 지각이며, 다른 판 아래로 침강하여 지구 맨틀에서 재활용된다.해구에서는 섭입하는 해양판과 그 위의 판 사이의 마찰 때문에 매끄럽게 미끄러지지 않고 간헐적으로 급격하게 어긋나면서 섭입이 진행된다. 이 급격한 어긋남이 해구형 지진이며, 일본에서는 난카이 지진, 동난카이 지진, 도카이 지진 등이 이에 해당한다.[3] 또한 그 외에도 해양판 내부가 갈라지거나, 그 위의 판이 해양판에 밀려 갈라지기 때문에 해구 주변은 지진 다발지대이다(단층 참조).

해구에서 해양판이 섭입하여 일정한 깊이에 도달하면 암석의 일부가 용융되어 마그마가 되고, 상승하여 지표에 화산을 형성하기 때문에 해구에는 평행하는 화산대가 동반한다(화산 참조). 대부분 일본 열도와 같은 화산 열도의 형태를 취하며, 남아메리카 대륙 서해안의 안데스 산맥에만 대륙 위에 화산대가 있다. 이것을 호상열도-해구계라고 한다.

북아메리카 대륙 서해안에도 유사한 화산대인 캐스케이드 산맥이 있지만, 해구는 육지로부터의 퇴적물로 매립되어 불명확하다.

4. 2. 해구 후퇴 (Trench rollback)

해구는 시간이 지나도 위치가 안정적인 것처럼 보이지만, 과학자들은 특히 두 개의 해양판이 수렴하는 섭입대와 관련된 일부 해구가 섭입판 안으로 후퇴한다고 생각한다.[1] 이를 '''해구 후퇴''' 또는 '''경첩 후퇴'''(또는 '''경첩 롤백''')이라고 하며, 후방호상분지가 존재하는 이유를 설명하는 이론 중 하나이다.맨틀 내 섭입판의 일부인 슬래브(slab)에 수직으로 작용하는 힘은 슬래브의 경사를 가파르게 하고, 궁극적으로 지표면의 경첩과 해구의 이동을 유발한다.[2] 이러한 힘은 맨틀에 대한 슬래브의 부력이 음수이기 때문에 발생하며,[3] 슬래브 자체의 기하학적 형태에 의해 수정된다.[4] 슬래브가 이동하면서 발생하는 수평 맨틀 유동에 대한 반응으로 상반부 판에 늘어남이 발생하면 후방호상분지가 형성될 수 있다.[5]

판의 후퇴에는 여러 가지 힘이 작용한다. 두 섭입판 경계면에서 서로 반대 방향으로 작용하는 두 가지 힘이 서로에게 영향을 준다. 섭입판은 섭입 과정 동안 압력을 가하는 굽힘력(FPB)을 작용시키는 반면, 상반판은 섭입판에 힘(FTS)을 작용한다. 슬래브 풀링력(FSP)은 판의 음의 부력으로 인해 판이 더 깊은 곳으로 이동하는 힘이다. 주변 맨틀의 저항력은 슬래브 풀링력에 반대한다. 660km 불연속면과의 상호 작용은 상전이(F660)에서의 부력으로 인한 굴절을 야기한다.[4] 이러한 힘들의 상호 작용이 판의 후퇴를 만든다. 깊은 슬래브 부분이 얕은 슬래브 부분의 하강 운동을 방해할 때 판의 후퇴가 발생한다. 섭입판은 음의 부력으로 인해 뒤쪽으로 가라앉아 지표면을 따라 해구 경계의 후퇴를 일으킨다. 슬래브 주변의 맨틀 상승은 후호분지 형성에 유리한 조건을 만들 수 있다.[5]

지진파 토모그래피는 판의 후퇴에 대한 증거를 제공한다. 그 결과는 맨틀 내 고온 이상을 보여주며, 이는 맨틀에 섭입된 물질이 존재함을 의미한다. 오피올라이트는 고압 및 고온 암석이 판의 후퇴 과정을 통해 지표면으로 빠르게 운반되는 현상으로 이러한 메커니즘의 증거로 간주되며, 이는 오피올라이트의 삭박을 위한 공간을 제공한다.

판의 후퇴는 항상 연속적인 과정은 아니며, 간헐적인 특성을 보인다. 이러한 간헐적인 특성은 부력이 있는 암석권(대륙, 호상열도, 해령 또는 고원)의 도착, 섭입 역학의 변화 또는 판 운동의 변화와 같은 섭입판 밀도의 변화에 의해 설명된다. 섭입판의 나이는 판의 후퇴에 영향을 미치지 않는다.[4] 인근 대륙 충돌은 판의 후퇴에 영향을 미친다. 대륙 충돌은 맨틀 유동과 맨틀 물질의 압출을 유발하여 신장과 호상열도-해구 후퇴를 야기한다.[5] 남동태평양 지역에서는 여러 차례의 후퇴 사건이 발생하여 수많은 후호호분지가 형성되었다.

맨틀 불연속면과의 상호 작용은 슬래브 후퇴에 중요한 역할을 한다. 660km 불연속면에서의 정체는 표면에서 작용하는 흡입력으로 인해 역행하는 슬래브 운동을 일으킨다.[4] 슬래브 후퇴는 맨틀 복귀류를 유도하며, 이는 상반판 저면에서의 전단 응력으로 인한 신장을 일으킨다. 슬래브 후퇴 속도가 증가함에 따라 원형 맨틀 흐름 속도도 증가하여 신장 속도가 빨라진다. 410km와 660km 깊이에서 맨틀 내의 불연속면과 슬래브가 상호 작용할 때 신장 속도가 변한다. 슬래브는 하부 맨틀로 직접 침투하거나, 660km 깊이에서의 상전이로 인해 부력 차이가 발생하여 지연될 수 있다. 역행 해구 이동(슬래브 후퇴)(2~4 cm/년)의 증가는 슬래브가 하부 맨틀로 침투하지 않는 660km 불연속면에서 평평해진 슬래브의 결과이다. 이는 일본 해구, 자바 해구, 이즈-보닌 해구의 경우이다. 이러한 평평해진 슬래브는 전이대에 일시적으로만 정지한다. 그 후 하부 맨틀로의 변위는 슬래브 풀링 힘 또는 열 확산으로 인한 슬래브의 가열 및 확장으로 인한 불안정화에 의해 발생한다. 하부 맨틀로 직접 침투하는 슬래브는 마리아나 해구, 통가 해구와 같이 슬래브 후퇴 속도가 느려진다(~1~3 cm/년).

5. 해구의 퇴적작용과 침식

해구는 폭이 50km에서 100km 정도이며 비대칭적인 V자 모양을 하고 있다. 경사가 더 가파른 쪽(8~20도)은 해구의 안쪽(상반부)이며, 경사가 완만한 쪽(약 5도)은 해구의 바깥쪽(섭입하는 쪽)이다.[1] 해구 바닥은 섭입판과 상반부 판의 경계를 나타내며, 이는 기저판 경계 전단[2] 또는 섭입 데콜레망으로 알려져 있다.[3] 해구의 깊이는 해양 지각이 해구로 침강하기 시작하는 초기 깊이, 판이 침강하는 각도, 그리고 해구의 퇴적량에 따라 달라진다. 초기 깊이와 섭입 각도는 더 오래된 해양 지각일수록 더 크며, 이는 서태평양의 깊은 해구에 반영되어 있다. 마리아나 해구와 통가-커매덕 해구의 바닥은 해수면 아래 최대 10km에서 11km에 달한다. 섭입하는 해양 지각이 훨씬 더 젊은 동태평양에서는 페루-칠레 해구의 깊이가 약 7km에서 8km 정도이다.[1]

해구는 좁지만 매우 길고 연속적이며, 지구상에서 가장 큰 선형의 저지대를 형성한다. 하나의 해구는 수천 킬로미터에 달할 수 있다.[1] 대부분의 해구는 섭입판 쪽으로 볼록하게 휘어져 있는데, 이는 지구의 구형 기하학적 특성 때문이다.[4]

해구의 비대칭성은 안쪽과 바깥쪽 경사각을 결정하는 서로 다른 물리적 메커니즘을 반영한다. 해구의 바깥쪽 경사각은 섭입판의 휨 반경에 의해 결정되는데, 이는 섭입판의 탄성 두께에 따라 결정된다. 해양 지각은 나이가 들수록 두꺼워지기 때문에, 바깥쪽 경사각은 궁극적으로 섭입판의 나이에 의해 결정된다.[5][2] 안쪽 경사각은 상반부 판 가장자리의 안식각에 의해 결정된다.[2] 이는 해구를 따라 빈번하게 발생하는 지진이 안쪽 경사면의 과도한 경사를 방지하기 때문이다.[3]

섭입판이 해구에 접근함에 따라, 깊이로 침강하기 전에 약간 위쪽으로 구부러진다. 결과적으로, 해구의 바깥쪽 경사면은 '외측 해구 고지'에 의해 경계가 지어진다. 이것은 미묘하며, 종종 수십 미터 높이에 불과하며, 일반적으로 해구 축에서 수십 킬로미터 떨어진 곳에 위치한다. 판이 해구로 아래쪽으로 구부러지기 시작하는 바깥쪽 경사면 자체에서는 섭입판의 상부가 휨 단층에 의해 부서져 바깥쪽 해구 경사면에 호스트와 그라벤 지형이 생긴다. 해령이나 큰 해산이 해구로 섭입하는 경우 이러한 휨 단층의 형성은 억제되지만, 휨 단층은 더 작은 해산을 관통한다. 섭입판이 얇은 퇴적물로만 덮여 있는 경우, 바깥쪽 경사면은 종종 호스트와 그라벤 산맥과 비스듬한 해저 확장 산맥을 보여준다.[2]

해구의 형태는 해구 내 퇴적량에 따라 크게 달라진다. 통가-커매덕 해구처럼 사실상 퇴적이 없는 경우부터 캐스케이디아 섭입대처럼 퇴적물로 완전히 채워진 경우까지 다양하다. 퇴적은 주로 해구가 대륙성 퇴적물 공급원 근처에 있는지 여부에 따라 크게 좌우된다.[4] 칠레 해구는 퇴적량의 범위를 잘 보여준다. 매우 느린 풍화 속도를 가진 아타카마 사막을 따라 위치한 칠레 북부 해구는 퇴적물이 부족하여 해구 바닥에 20미터에서 수백 미터의 퇴적물만 존재한다. 이 해구 구간의 지질 구조는 해저에서 완전히 드러난다. 칠레 중부 해구 구간은 중간 정도 퇴적되어 있으며, 퇴적물이 심해성 퇴적물이나 섭입판의 해양 지각 위에 겹쳐 있지만, 해구의 형태는 여전히 명확하게 구분된다. 칠레 남부 해구 구간은 완전히 퇴적되어 있어 외측융기와 사면이 더 이상 구분되지 않는다. 다른 완전히 퇴적된 해구로는 최대 7.5km 두께의 퇴적물이 있는 마크란 해곡, 3km에서 4km의 퇴적물로 완전히 매몰된 캐스케이디아 섭입대, 그리고 6km의 퇴적물로 매몰된 수마트라 북부 섭입대가 있다.

퇴적물은 때때로 해양 해구의 축을 따라 이동한다. 칠레 중부 해구에서는 축 방향 통로를 따라 공급원 선상지에서 퇴적물이 이동한다. 알류샨 해구에서도 유사한 퇴적물 이동이 기록되었다.[3]

해구로 유입되는 하천에서의 퇴적 외에도, 지질학적으로 가파른 내사면에서 발생하는 산사태로 인한 퇴적도 발생하는데, 이는 종종 거대조산대 지진에 의해 발생한다. 칠레 중부 해구의 렐로카 사면은 이 과정의 한 예이다.

수렴형 경계는 침식형 또는 부가형으로 분류되며, 이는 해구 내사면의 형태에 큰 영향을 미친다. 페루-칠레 북부, 통가-커매덕, 마리아나 해구와 같이 퇴적물이 부족한 해구는 침식형 경계에 해당한다.[1] 섭입판은 상반판의 하부에서 물질을 침식하여 부피를 감소시킨다. 판의 가장자리는 침강과 경사가 심해지며, 정단층이 발생한다. 사면은 비교적 단단한 화성암과 변성암으로 구성되어 있어 높은 안식각을 유지한다. 수렴형 경계의 절반 이상이 침식형 경계이다.[3]

페루-칠레 남부, 카스케이디아, 알류산 열도와 같이 중간 정도 또는 상당히 퇴적물이 많은 해구는 부가형 경계와 관련이 있다. 카스케이디아 해구는 완전한 퇴적물 충전으로 인해 외측융기와 해구의 수심 측정상의 표현이 거의 없지만, 내측 해구 사면은 복잡하며 많은 역단층 능선이 있다. 이는 해구로 유입되는 강에 의한 협곡 형성과 경쟁한다. 침식형 경계의 내측 해구 사면은 역단층 능선을 거의 보이지 않는다.

해구에서는 해양판이 다른 판 아래로 섭입할 때, 오랜 세월 동안 판 위에 쌓인 퇴적물에서 단층을 따라 간극수가 짜여 나오는 용수역이라 불리는 곳이 있다. 1984년 오리건 연안 수심 2000m의 해저에서 처음 발견된 이후, 난카이 해곡, 일본 해구, 바베이도스 해역에서도 발견되고 있다. 용수역에서는 황화수소와 메탄을 포함한 해수가 용출된다.[1]

5. 1. 부가 프리즘

수렴 경계에서 판이 섭입함에 따라 퇴적물이 상반판 가장자리로 밀려 부가 프리즘을 형성한다. 이는 상반판을 바깥쪽으로 성장시킨다. 퇴적물은 강도가 부족하기 때문에 안식각이 침식형 해구 내사면을 구성하는 암석보다 완만하다. 내사면은 이층구조된 역단층의 퇴적물로 구성되어 있다. 국부적인 대규모 사태로 인해 내사면의 지형이 거칠어진다.[1]부가 프리즘은 두 가지 방식으로 성장한다. 첫 번째는 전면 부가로, 섭입판에서 퇴적물이 긁혀 부가 프리즘 전면에 위치하는 것이다.[2] 부가대가 성장함에 따라 해구에서 더 멀리 떨어진 오래된 퇴적물은 점점 더 암석화되고, 단층 및 기타 구조적 특징은 해구 방향으로 회전하여 경사가 가팔라진다.[3] 두 번째 방식은 마그마성 하부 삽입과는 다른 저면 부가[4]로, 섭입된 퇴적물과 일부 해양 지각이 섭입 박리면의 얕은 부분에서 함께 삽입되는 것이다. 프랜시스칸 층군은 캘리포니아주에 있는 고대 부가 프리즘으로 해석되며, 저면 부가는 구조적 혼합암과 이중 구조로 기록된다.[2]

6. 해구의 생태계

해구 바닥에서 퇴적물이 섭입될 때, 퇴적물의 유체 성분 대부분이 배출되어 섭입대 박리면을 따라 이동하여 내사면에서 진흙 화산과 차가운 시핑으로 분출된다. 메탄 클라스레이트와 가스 하이드레이트도 내사면에 축적되며, 이들의 분해가 지구 온난화에 기여할 수 있다는 우려가 있다.[1]

6. 1. 심해 생물과 극한 미생물

진흙 화산과 차가운 시핑(Cold Seep)에서 방출되는 유체는 메탄과 황화수소가 풍부하여, 독특한 해구 생물군계의 기초를 형성하는 화학영양 미생물에게 화학적 에너지를 제공한다.[1] 차가운 시핑 군집은 서태평양(특히 일본), 남아메리카, 바베이도스, 지중해, 마크란, 순다 해구의 내사면에서 확인되었다. 이러한 군집은 최대 6000m 깊이에서 발견된다. 챌린저 해연의 극한 미생물 ''Deinococcus''의 게놈은 생태적 통찰과 잠재적 산업적 용도를 위해 시퀀싱되었다.해구는 해저에서 가장 낮은 지점이기 때문에, 플라스틱 잔해가 해구에 축적되어 취약한 해구 생물군계를 위협할 수 있다는 우려가 있다.

해구에서는 해양판이 다른 판 아래로 섭입할 때, 오랜 세월 동안 판 위에 쌓인 퇴적물에서 단층을 따라 간극수가 짜여 나오는 용수역이라 불리는 곳이 있다. 1984년 오리건 연안 수심 2000m의 해저에서 처음 발견된 이후, 난카이 해곡, 일본 해구, 바베이도스 해역에서도 발견되고 있다. 용수역에서는 황화수소와 메탄을 포함한 해수가 용출된다.[1]

7. 주요 해구 목록

현재 지구상에는 약 28개의 해구가 존재하며, 그 중 20개 가량이 태평양에 분포하고 있다. 특히 서태평양에 해구가 많이 분포하여 해구는 서태평양의 특징적인 해저 지형으로 꼽힌다. 가장 긴 해구는 알류산 해구로 길이가 2600km에 달하며, 일본 해구는 약 300km 정도이다. 해구의 폭은 20km에서 60km 정도이다. 세계에서 가장 깊은 해연은 마리아나 해구의 비티아즈 해연으로, 깊이는 11034m이다.[4]

1. 커매덕

2. 통가

3. 부겐빌

4. 마리아나

5. 이즈-오가사와라

6. 일본

7. 쿠릴-캄차카

8. 알류샨

9. 중앙아메리카

10. 페루-칠레

11. 멘도시노

12. 머레이

13. 몰로카이

14. 클래리온

15. 클리퍼턴

16. 챌린저

17. 엘타닌

18. 우딘체프

19. 동태평양 해팽(S자형)

20. 나스카 해령

]]

전 세계적으로 약 50000km의 수렴형 판 경계가 존재하며, 대부분 태평양 주변, 인도양 동부, 대서양 및 지중해 일부 지역에 분포한다. 해구는 호상열도와 안데스형 조산대의 해양 쪽에 위치하며, 전 세계적으로 50개 이상, 면적은 190만 km2로 해양의 약 0.5%를 차지한다.

해구는 V자형 단면을 가지며, 가파른 경사면과 평평한 바닥을 가진 해저분지와 구별된다. 부분적으로 매립된 해구는 해저분지로 설명되기도 하며, 캐스케이디아 섭입대처럼 완전히 매몰되어 수심측량에 나타나지 않는 경우도 있다.

해구는 화산호와 와다티-베니오프대와 함께 섭입대를 나타내는 지표이다. 두 개의 지각판이 연간 몇 밀리미터에서 10cm 이상의 속도로 서로 이동하며, 적어도 하나의 판은 해양 지각이며, 다른 판 아래로 침강하여 지구 맨틀에서 재활용된다.

해구는 히말라야와 같은 대륙 충돌대와 구별된다. 대륙 충돌대에서는 대륙 지각이 섭입대에 들어가 섭입이 멈추고 대륙 충돌대가 된다. 해구와 유사한 특징이 충돌대와 관련되어 있는데, 그 중 하나는 퇴적물로 채워진 전면분지이다.

해구는 1940년대 후반과 1950년대까지 명확하게 정의되지 않았다. 1872년부터 1876년까지 진행된 챌린저호 탐험에서 심해 492곳의 수심을 측정하였고, 마리아나 해구 남쪽 끝인 챌린저 해연을 발견했다. 1923년 존스톤(Johnstone)이 ''An Introduction to Oceanography''에서 "해구"라는 용어를 처음 사용하였다.

1920년대와 1930년대에 펠릭스 안드리스 베닝 마이네스는 중력계를 사용하여 해구 위에서 중력을 측정하고, "테크토젠 가설"을 제안했다. 1939년 그리그스(Griggs)는 회전하는 드럼 한 쌍을 기반으로 한 유추 모델을 사용하여 테크토젠 가설을 더욱 발전시켰다.

제2차 세계 대전 이후 서태평양 지역의 수심 측량이 크게 향상되어 심해의 선형적 특성이 명확해졌다. 1950년대와 1960년대에 음향 측심기가 널리 사용되면서 "해구"라는 용어의 형태학적 유용성이 확인되었다.

1960년 심해잠수정 트리에스테호가 챌린저 해연 바닥까지 내려갔고, 1960년대 초 로버트 S. 디츠와 해리 해먼드 헤스가 해저 확장설을 발표하고, 1960년대 후반에 판 구조론 혁명이 일어난 후, 해양 해구는 판 구조론 이론에서 중요한 개념이 되었다.

최근 잠수 과정에서 수온과 염도를 측정한 결과, 오차는 약 15m 정도이다. 이전 측정 결과는 수백 미터의 오차가 있을 수 있다.

| 해구 | 해양 | 최저점 | 최대 수심 (m) | 출처 |

|---|---|---|---|---|

| 마리아나 해구 | 태평양 | 챌린저 해연 | 10984m | |

| 통가 해구 | 태평양 | 호라이즌 해연 | 10820m | |

| 필리핀 해구 | 태평양 | 엠덴 해연 | 10540m | |

| 쿠릴-캄차카 해구 | 태평양 | 10542m | ||

| 커매덕 해구 | 태평양 | 10047m | ||

| 이즈-보닌 해구 | 태평양 | 9810m | ||

| 뉴브리튼 해구 | 태평양(솔로몬 해) | 플래닛 해연 | 9140m | |

| 푸에르토리코 해구 | 대서양 | 브라운슨 해연 | 8380m | |

| 사우스샌드위치 해구 | 대서양 | 메테오 해연 | 8265m | |

| 페루-칠레 해구 | 태평양 | 리차즈 해연 | 8055m | |

| 일본 해구 | 태평양 | 8412m | ||

| 케이맨 해구 | 대서양 | 카리브 해연 | 7686m | |

| 순다 해구 | 인도양 | 자바 해연 | 7450m | |

| 모리셔스 해구 | 인도양 | 모리셔스 포인트 | 6875m | |

| 인도 해구 | 인도양 | 인도와 몰디브 사이 | 7225m | |

| 실론 해구 | 인도양 | 스리랑카 해연 | 6400m | |

| 소말리아 해구 | 인도양 | 소말리아 해연 | 6084m | |

| 마다가스카르 해구 | 인도양 | 마다가스카르 해연 | 6048m | |

| 푸에르토리코 해구 | 대서양 | 리오 버뮤다 해연 | 5625m |

| 해구 | 위치 |

|---|---|

| 알류샨 해구 | 알류샨 열도 남쪽, 알래스카 서쪽 |

| 부겐빌 해구 | 뉴기니 남쪽 |

| 카이만 해구 | 카리브해 서부 |

| 세드로스 해구 (비활동성) | 바하 캘리포니아 태평양 연안 |

| 히쿠랑이 해구 | 뉴질랜드 동쪽 |

| 히오르트 해구 | 뉴질랜드 남서쪽 |

| 이즈·오가사와라 해구 | 이즈 제도 및 보닌 제도 근처 |

| 일본 해구 | 일본 동쪽 |

| 커매덕 해구 * | 뉴질랜드 북동쪽 |

| 쿠릴-캄차카 해구 * | 쿠릴 열도 근처 |

| 마닐라 해구 | 필리핀 루손 서쪽 |

| 마리아나 해구 * | 서태평양; 마리아나 제도 동쪽 |

| 중앙아메리카 해구 | 동태평양; 멕시코, 과테말라, 엘살바도르, 니카라과, 코스타리카 연안 |

| 뉴헤브리디스 해구 | 바누아투(뉴헤브리디스 제도) 서쪽 |

| 페루-칠레 해구 | 동태평양; 페루 및 칠레 연안 |

| 필리핀 해구 * | 필리핀 동쪽 |

| 푸에르토리코 해구 | 카리브해와 대서양의 경계 |

| 푸이세귀 해구 | 뉴질랜드 남서쪽 |

| 류큐 해구 | 일본 류큐 열도 동쪽 가장자리 |

| 사우스샌드위치 해구 | 사우스샌드위치 제도 동쪽 |

| 순다 해구 | 자바 남쪽에서 수마트라 서쪽과 안다만-니코바르 제도까지 곡선을 그리며 이어짐 |

| 통가 해구 * | 통가 근처 |

| 야프 해구 | 서태평양; 팔라우 제도와 마리아나 해구 사이 |

(*) 세계에서 가장 깊은 다섯 개의 해구

| 해구 | 위치 | 수심 (m) |

|---|---|---|

| 마리아나 해구 | 태평양 마리아나 제도 동쪽(사이판 포함) | 10924m (세계 최심) |

| 통가 해구 | 태평양, 케르마데크 해구 북쪽, 통가의 바로 동쪽 | 10882m |

| 필리핀 해구 | 태평양, 필리핀 동쪽 | 10057m |

| 케르마데크 해구 | 태평양, 뉴질랜드 북쪽, 케르마데크 제도 동쪽 | 10047m |

| 이즈·오가사와라 해구 | 태평양, 이즈 제도·오가사와라 제도 양 제도의 동쪽 | 9780m |

| 쿠릴-캄차카 해구 | 태평양, 쿠릴 열도·캄차카 양 열도의 남동쪽 | 9550m |

| 뉴헤브리디스 해구 | 태평양, 뉴칼레도니아 북동쪽 | 9175m |

| 야프 해구 | 태평양, 야프섬 동쪽 | 8946m |

| 푸에르토리코 해구 | 대서양, 서인도 제도, 푸에르토리코 바로 북쪽 | 8605m |

| 사우스샌드위치 해구 | 대서양, 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 동쪽 | 8428m |

| 칠레 해구 | 태평양, 남아메리카 대륙 바로 서쪽 | 8170m |

| 일본 해구 | 태평양, 동북 지방 앞바다 | 8020m |

| 알류샨 해구 | 태평양, 알류샨 열도 바로 남쪽 | 7679m |

| 류큐(난세이 제도) 해구 | 태평양(필리핀해), 난세이 제도 동쪽에 분포 | 7507m |

| 자바(인도네시아/순다) 해구 | 인도양, 자바 섬 남쪽 | 7125m |

| 중앙아메리카 해구 | 태평양, 멕시코 서해안 | 6669m |

마리아나 해구의 가장 깊은 곳은 챌린저 해연이라고 불린다.[5]

8. 과거의 해구

해구는 1940년대 후반과 1950년대까지 명확하게 정의되지 않았다. 1872년부터 1876년까지 진행된 챌린저호 탐험 이전에는 해양의 수심이 제대로 알려지지 않았으며, 이 탐험에서 심해 492곳의 수심을 측정하였다.[1] 225번째 측정 지점에서 탐험대는 챌린저 해연을 발견했는데,[2] 이곳은 현재 마리아나 해구의 남쪽 끝으로 알려져 있다. 19세기 후반과 20세기 초에 대륙 사이의 해저에 대서양 횡단 전신 케이블이 설치되면서 수심 측량 개선에 대한 동기가 더욱 강화되었다.[3] "해구"라는 용어는 해저의 현저하게 길게 뻗은 움푹 들어간 곳이라는 현대적 의미로 존스톤이 1923년 저서 ''An Introduction to Oceanography''에서 처음 사용하였다.[4][5]

1920년대와 1930년대에 펠릭스 안드리스 베닝 마이네스는 잠수함에서 중력을 측정할 수 있는 새로 개발된 중력계를 사용하여 해구 위에서 중력을 측정하였다. 그는 섬호 근처에서 발견된 음의 중력 이상대를 설명하기 위해 "테크토젠 가설"을 제안했다. 이 가설에 따르면, 이러한 이상대는 지각 하부의 대류에 의해 발생하는 가벼운 지각암이 하강하는 영역이었다. 1939년 그리그스는 회전하는 드럼 한 쌍을 기반으로 한 유추 모델을 사용하여 테크토젠 가설을 더욱 발전시켰다. 해리 해먼드 헤스는 그의 지질학적 분석을 바탕으로 이론을 상당히 수정했다.

태평양에서 제2차 세계 대전이 일어나면서 특히 서태평양 지역의 수심 측량이 크게 향상되었다. 이러한 새로운 측정 결과를 통해 심해의 선형적 특성이 명확해졌다. 심해 연구 노력이 급증했고, 특히 1950년대와 1960년대에 음향 측심기가 널리 사용되었다. 이러한 노력은 "해구"라는 용어의 형태학적 유용성을 확인했다. 중요한 해구들이 소나를 통해 확인되고, 샘플링되고, 지도화되었다.

해구 탐사의 초기 단계는 1960년 심해잠수정 ''트리에스테''가 챌린저 해연 바닥까지 내려간 것으로 정점에 달했다. 1960년대 초 로버트 S. 디츠와 해리 헤스가 해저 확장설을 발표하고 1960년대 후반에 판 구조론 혁명이 일어난 후, 해양 해구는 판 구조론 이론에서 중요한 개념이 되었다.

참조

[1]

간행물

B-6 海底地形名称標準

https://www1.kaiho.m[...]

IHO(国際水路機関)

[2]

서적

深海の不思議

日本実業出版社

2008-03-20

[3]

문서

해저지진에 대한 설명

[4]

서적

理科年表 平成19年

丸善

2006

[5]

문서

해연에 대한 설명

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com