페슈와

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

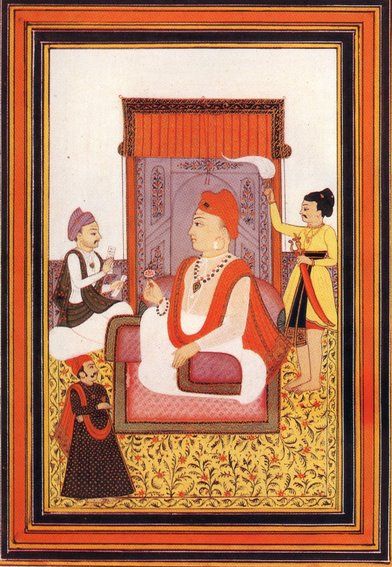

페슈와는 마라타 제국에서 재상을 의미하는 직책으로, 1684년 시바지가 8명의 대신 제도를 정비하면서 최고위직으로 등장했다. 1713년 바라지 비슈와나트가 페슈와가 된 이후 그의 아들 바지 라오를 거쳐 세습되는 '페슈와 왕조'가 시작되었다. 바지 라오는 마라타 왕국을 제국으로 확장하며 페슈와의 권위를 높였고, 푸네에 거점을 마련했다. 1749년 샤후의 사망으로 페슈와는 국가 전권을 장악했으나, 1761년 제3차 파니파트 전투 패배 이후 쇠퇴하기 시작했다. 1818년 제3차 마라타 전쟁에서 마지막 페슈와 바지 라오 2세가 폐위되면서 페슈와 직은 소멸되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 마라타 제국의 페슈와 - 바지라오 1세

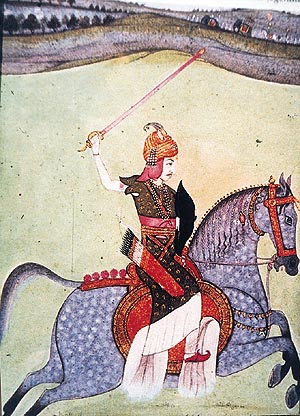

바지라오 1세는 1720년부터 1740년까지 마라타 제국의 페슈와(총리)로서 뛰어난 군사적 능력과 전략으로 제국을 확장하고, 특히 기병을 활용한 기동전술과 델리 전투를 통해 무굴 제국의 쇠퇴를 가속화했으며, 푸네를 중심으로 페슈와 정권의 기반을 마련하고 도시를 발전시키는 데 기여했다. - 재상 - 영윤

영윤은 초나라의 재상 관직으로, 두기를 시작으로 여러 인물들이 역임하며 초나라의 정치, 군사적 발전에 기여했다. - 재상 - 제1대 클래런던 백작 에드워드 하이드

제1대 클래런던 백작 에드워드 하이드는 영국의 정치가이자 역사가, 법률가로, 청교도 혁명 시기 왕당파로 활동하며 잉글랜드 수석 장관과 옥스퍼드 대학교 총장을 역임했으나, 외교 정책 실패 등으로 몰락하여 프랑스에서 사망했다. - 인도의 칭호 - 자민다르

자민다르는 무굴 제국부터 현대 인도와 방글라데시까지 존재했던 토지 소유 및 관리 제도로, 시대에 따라 자치 영주나 토지 소유주를 의미했으며, 인도 독립 후 헌법 개정을 통해 대부분 폐지되었다. - 인도의 칭호 - 차트라파티

차트라파티는 인도 마라타 제국의 군주들이 사용한 "황제", "왕", "지도자"를 의미하는 칭호로, 시바지 1세가 마라타 제국 건국 시 처음 사용한 이후 그의 후계자들이 계승하였으며, 현재는 우다얀라제 보살레가 칭호를 이어받고 있다.

2. 역사

1684년, 시바지는 마라타 제국을 창시하며 크샤트리아의 정치론에 따라 8명의 대신 제도를 정비했다. 그중 최고위는 재상(무크야 프라단 또는 페슈와)이었다.

1713년 바라지 비슈와나트가 샤후의 즉위에 헌신하여 페슈와 직을 맡게 된 후, 여러 사람이 이 직책을 역임했다. 그와 그의 아들 바지 라오는 페슈와를 마라타 연맹의 맹주로 끌어올렸다.

이후 페슈와직은 '페슈와 왕조'라 불리며 세습되었다. 바지 라오는 마라타 왕국을 제국으로 성장시키고, 제후들과 봉건제와 유사한 관계를 구축했으며, 푸네에 샤니와르 와다를 건설하여 독자적인 거점을 마련했다.

1740년 바지 라오, 1749년 샤후 왕이 사망하면서 페슈와는 국가의 전권을 장악했고, 행정부도 푸네로 이전되었다.

1761년 제3차 파니파트 전투 이후, 바라지 바지 라오가 급사하고, 그의 아들 마다브 라오가 재상이 되었으나, 1772년 그 역시 사망했다. 나라얀 라오가 재상이 되었으나 1773년 숙부에게 살해당했고, 1774년 마다브 라오 나라얀이 재상이 되었으나 섭정인 나나 파드나비스에게 권력이 넘어갔다.

1818년, 제3차 마라타 전쟁 결과, 마지막 재상 바지 라오 2세는 영국에 의해 폐위되어 연금 생활자가 되었다.

2. 1. 기원과 초기 페슈와

페슈와라는 단어는 "가장 앞선, 지도자"를 의미하는 페르시아어 پیشوا|pēshwāfa에서 유래되었다.[4] 이 용어는 데칸에서 활동하던 이전 페르시아 문화권 제국의 정치적 어휘에서 물려받은 것이다. 1674년 시바지의 대관식 이후, 그는 모로판트 트림바크 핑글레를 첫 번째 페슈와로 임명했다. 시바지는 같은 해 이 지위를 ''판트프라단''으로 개명했지만, 이 용어는 덜 일반적으로 사용되었다. 1684년, 시바지는 마라타 제국을 창시한 후, 크샤트리아의 정치론에 따라 8명의 대신 제도를 정비했다. 8명의 대신은 재무 장관(아마티야), 서기 장관(사치브), 군사 장관(세나파티) 등이 있었지만, 그중 최고위는 재상(무크야 프라단 또는 페슈와)이었다.2. 2. 바트 가문의 세습과 권력 강화

1713년, 샤후는 발라지 비슈와나트(바트)를 페슈와로 임명했다.[7] 1719년 샤후가 발라지의 아들 바지 라오 1세를 페슈와로 임명하면서 이 자리는 바트 가문에서 세습되었다.[7] 바지 라오는 마라타 제국으로부터 독립을 원했던 봉건 영주들을 통제하면서 그의 충성을 증명했다. 차우트(세금 징수)를 놓고 일어난 세나파티(총사령관) 트림바크 라오 다바데의 반란은 마라타 내부 분쟁의 한 예시였다. 바지와 트림바크의 추종자들은 1731년 4월 1일 빌하푸르 전투에서 격돌했고, 트림바크는 사망했다. 샤후는 이에 감사하며 페슈와와 바트 가문에게 마라타 제국에 대한 무제한적인 통제권을 부여했다.[7]바라지 비슈와나트는 재상직을 아들 바지 라오에게 세습시키는 데 성공하여, '''페슈와 왕조''' (Peshwa dynasty)라고 불리는 세습 왕조와 같은 페슈와 정권을 왕국에 만들었다. 바지 라오는 데칸 지방의 한 왕국에 불과했던 마라타 왕국을 광대한 판도를 소유한 제국으로 성장시켜 재상의 권위를 크게 높였다. 그는 마라타 연맹의 맹주로서 군림하며, 제후들이 재상에게 충성을 맹세하는 대신 재상이 그들의 영토를 인정하는 봉건제와 같은 관계를 구축했다. 또한, 그는 푸네에 독자적인 거점을 두고 샤니와르 와다를 건설했다.

2. 3. 마라타 제국의 전성기와 쇠퇴

1740년 바지 라오 1세가 사망하자, 그의 아들 발라지 바지 라오가 페슈와 직을 세습했다.[1] 1749년 마라타 왕 샤후가 사망하면서, 그의 유언에 따라 페슈와는 국가의 전권을 장악하게 되었다.[1] 행정부는 페슈와의 거점인 푸네로 이전되었다.[1]1761년 1월 제3차 파니파트 전투에서 마라타 제국이 아프가니스탄 군대에 패배하면서 마라타 제국의 확장이 멈추고 쇠퇴하기 시작했다.[1] 이 전투 이후, 발라지 바지 라오가 급사하자, 그의 아들 마다브 라오가 페슈와가 되었다.[1] 그는 마라타 제국의 권위를 유지하는 데 성공했지만, 1772년 결핵으로 사망했다.[1]

2. 4. 페슈와 권력의 약화와 소멸

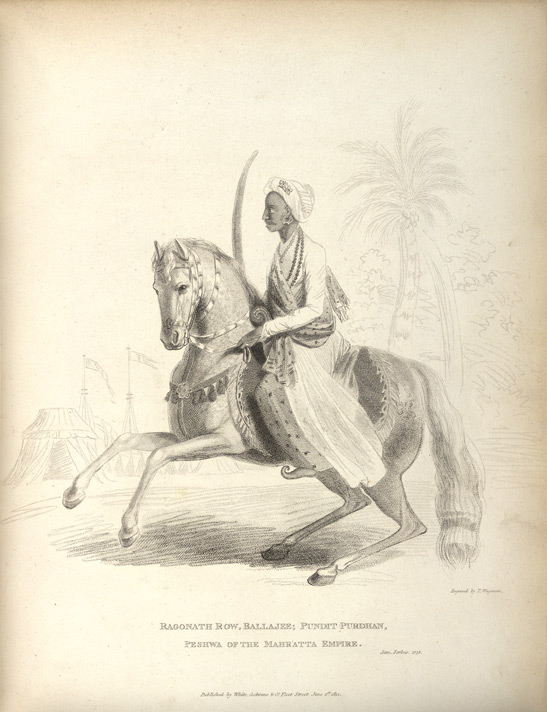

1761년 1월 제3차 파니파트 전투에서 마라타 제국이 패배한 후, 바라지 바지 라오가 급사하였다. 그의 아들 마다브 라오가 재상직을 계승하여 마라타 왕국의 권위를 유지하려 노력했으나, 1772년 결핵으로 사망했다.[1]나라얀 라오가 재상직을 이었지만, 1773년 숙부 라그나트 라오에게 암살당했다.[1] 1774년 나라얀 라오의 아들 마다브 라오 나라얀이 태어나 재상이 되었으나, 섭정 나나 파드나비스가 실권을 장악했다.[1]

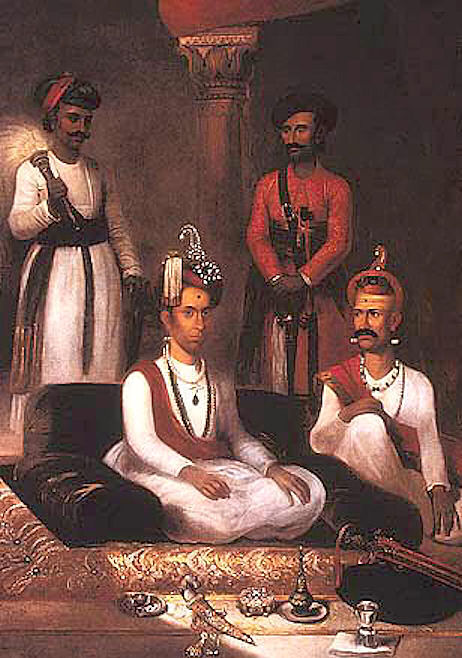

1818년 제3차 마라타 전쟁에서 패배한 마지막 재상 바지 라오 2세는 영국에 의해 폐위되고 연금 생활을 하게 되었다.[1]

3. 역대 페슈와 목록

3. 1. 초기 페슈와

페르시아어에서 유래된 페슈와라는 단어는 "가장 앞선, 지도자"를 의미한다.[4] 이 용어는 데칸에서 활동하던 이전 페르시아 문화권 제국의 정치적 어휘에서 물려받은 것이다. 1397년 이른 시기부터 바흐마니 술탄국은 재상을 "페슈와"로 지명했다. 16세기와 17세기에는 아흐마드나가르 술탄국과 비자푸르 술탄국이 이 관행을 이어갔으며, 이들은 모두 바흐마니 술탄국의 후계 국가였다.[5]

1674년 시바지의 대관식 이후, 그는 모로판트 트림바크 핑글레를 첫 번째 페슈와로 임명했다. 시바지는 1674년에 이 지위를 ''판트프라단''으로 개명했지만, 이 용어는 덜 일반적으로 사용되었다. 모로판트 핑글레가 1683년에 사망한 후, 그의 아들 닐로판트 모레슈바르 핑갈레가 삼바지의 통치 기간 동안 그의 뒤를 이었다.

초기 페슈와는 다음과 같다:

3. 2. 바트 가문 세습 페슈와

1713년 마라타 왕 샤후의 즉위에 헌신한 발라지 비슈와나트가 페슈와 직책을 맡았다. 시바지가 정비한 8명의 대신 중 하나였던 페슈와를 마라타 연맹의 맹주로 끌어올린 것은 그와 그의 아들 바지 라오였다.[9]발라지 비슈와나트는 재상직을 아들 바지 라오에게 세습시키는 데 성공하여, '''페슈와 왕조''' (Peshwa dynasty)라고 불리는 세습 왕조와 같은 페슈와 정권을 왕국에 만들었다.[9]

바라지 비슈와나트 사후, 바지 라오는 데칸 지방의 한 왕국에 불과했던 마라타 왕국을 광대한 판도를 소유한 제국으로 성장시켜 재상의 권위를 크게 높였다. 그는 마라타 연맹의 맹주로서 군림하며, 제후들이 재상에게 충성을 맹세하는 대신 재상이 그들의 영토를 인정하는 봉건제와 같은 관계를 구축했다. 또한, 그는 푸네에 독자적인 거점을 두고 샤니와르 와다를 건설했다.[9]

1740년에 바지 라오가 사망하자, 아들 발라지 바지 라오가 재상직을 세습했다. 1749년, 마라타 왕 샤후가 사망하자, 그의 유언에 따라 페슈와는 국가의 전권을 장악하는 형태가 되었다. 또한, 행정부는 재상의 거점인 푸네로 이전되었다.[9]

1761년 1월의 제3차 파니파트 전투 이후, 발라지 바지 라오가 급사하자, 그의 아들 마다브 라오가 재상이 되었다. 그는 마라타 왕국의 권위를 유지하는 데 성공했지만, 1772년에 결핵 악화로 사망했다.[9]

그 후, 동생 나라얀 라오가 재상이 되었지만, 1773년에 숙부 라그나트 라오에게 살해당했다. 1774년, 나라얀 라오의 아들 마다브 라오 나라얀이 태어나 재상이 되었다. 이때 권력은 섭정인 나나 파드나비스에게 넘어갔다.[9]

1818년, 제3차 마라타 전쟁의 결과, 마지막 재상 바지 라오 2세는 영국에 의해 폐위되어 연금 생활자가 되었다.[9]

4. 주요 인물

5. 문화

카스투브 카스투레는 페슈와이를 소재로 한 마라티어 서적 "페슈와이-마하라슈트라차야 이티하사틸 에크 수바르나판"을 저술했다.[11] 프라모드 오크는 바트 가문의 페슈와에 대한 자세한 정보를 담은 마라티어 서적 "페슈웨 가라냐차 이티하스"를 저술했다.[12]

참조

[1]

서적

Advanced Study in the History of Modern India 1707–1813

https://books.google[...]

Sterling Publishers Pvt. Ltd

[2]

서적

Maratha Confederacy: A Study in Its Origin and Development

https://books.google[...]

Munshiram Manoharlal Publishers

[3]

서적

The Castes and Tribes of H.E.H. the [[Nizam]]'s Dominions

[[Asian Educational Services]]

1989

[4]

문서

under Jahangir, M. Learning focus. Longman History & Civics ICSE 7

[5]

서적

A social history of the Deccan, 1300–1761 : eight Indian lives

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

2005

[6]

서적

Studies in Indian History: Historical Records at Goa

https://books.google[...]

Asian Educational Services

[7]

문서

Encyclopædia Britannica

[8]

서적

Peshwyanche Vilasi Jeevan

Continental Prakashan

2012

[9]

서적

Battles of the Honourable East India Company

[10]

서적

Fall of the Mughal Empire:1789–1803

[11]

웹사이트

पेशवाई [Peshwai]

https://www.goodread[...]

[12]

웹사이트

Peshve Gharanyacha Itihas

https://continentalp[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com