고충동물

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

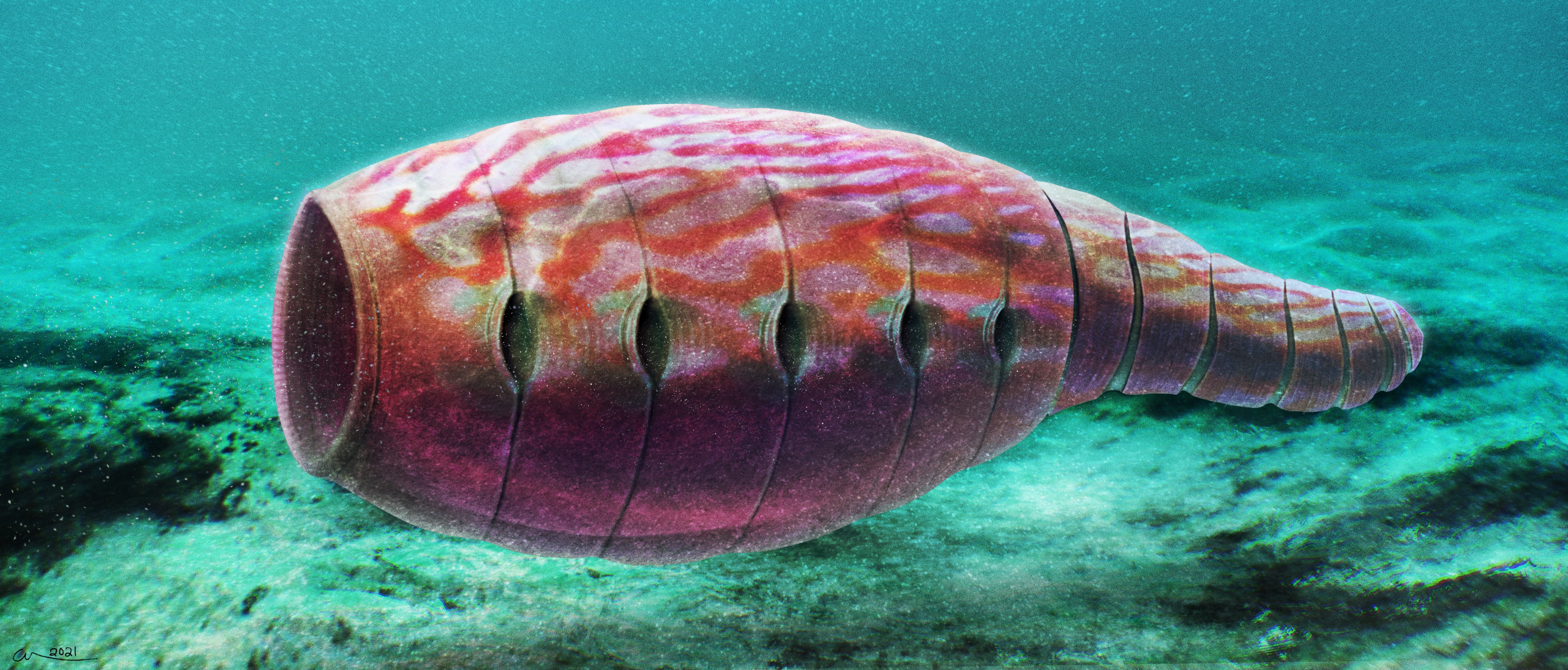

고충동물은 캄브리아기에 번성했던 멸종된 해양 동물로, 몸은 앞쪽의 주둥이와 뒤쪽의 꼬리 부분으로 나뉘며, 꼬리는 7개의 체절로 구성된다. 이들은 다리, 더듬이, 눈과 같은 부속지가 없고, 올챙이와 유사한 형태를 보인다. 고충동물의 분류학적 위치는 논쟁의 대상이며, 후구동물, 척삭동물 줄기군, 또는 원구동물일 가능성이 제기된다. 이들은 여과 섭식 또는 선택적 퇴적물 섭식을 했을 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고충동물 - 스케에멜라

스케에멜라는 캄브리아기 고충동물로, 앞부분과 뒷부분으로 나뉜 몸 구조, 절지동물과의 연관성, 그리고 분류학적 위치에 대한 논쟁이 있는 특징을 가진다. - 고충동물 - 반피아 (고충동물)

반피아는 버제스 셰일에서 발견된 멸종된 고충동물 속으로, 몸이 앞부분과 분절된 뒷부분으로 나뉘며 꼬여 있는 형태가 특징이고, 척삭동물의 자매군으로 보는 견해가 있다.

| 고충동물 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 분류 정보 | |

| 과 | 베툴리콜라과 |

| 과학적 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 아계 | 진정후생동물아계 |

| 계통군 | 좌우대칭동물 |

| 상문 | 후구동물상문 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 아문 | 고충동물아문 |

| 명명자 | 슈 외, 2001 |

| 모식종 | †베툴리콜라 쿠네아타 |

| 모식종 명명자 | 후, 1987 |

| 하위 분류군 | 반피아강 고충강 incertae sedis ?알리에눔 셴지안율로마 |

| 시간 척도 | |

| 생존 시기 | 약 캄브리아기 제3세 - 드루미아절 |

| 형태 및 특징 | |

| 특징 | 몸은 두 부분으로 나뉨. 앞부분은 입과 아가미, 뒷부분은 꼬리. 일부 종은 몸에 단단한 판이나 가시가 있음. 대부분 5cm 미만이지만 일부는 10cm 이상임. |

| 기타 정보 | |

| 관련 연구 | 초기 후구동물의 진화 연구에 중요. 척삭동물과의 관련성 논의가 활발히 진행 중. |

| 이미지 | |

| |

| |

| |

2. 특징

고충동물은 크게 두 부분으로 나뉜 몸을 가지고 있다. 앞부분은 주둥이와 아가미 구멍으로, 뒷부분은 7개의 체절로 이루어진 꼬리로 구성된다. 겉모습은 올챙이와 비슷하며, 척삭동물 및 절지동물과 유사한 특징을 동시에 가지고 있다.

고충동물은 씹거나 잡을 수 있는 입 구조를 가지지 않아 포식 활동은 하지 않았을 것으로 보인다.[12] 아가미 구멍을 통해 물을 걸러 먹이를 섭취하는 여과 섭식 방식, 또는 해저에 퇴적된 유기물을 섭취했을 것으로 추정된다.[12] 일부 학자들은 고충동물이 해저에서 헤엄치며 여과 섭식과 퇴적물 섭식을 병행했을 것이라는 가설을 제시하기도 한다.[12]

고충동물 화석에서는 다리, 촉각, 눈과 같은 부속지가 발견되지 않았다. 일부 종은 발달된 꼬리지느러미나 등지느러미를 가지기도 했다.[35]

2. 1. 앞부분

고충류의 체제는 두 가지로 이루어진다. 앞부분의 주둥이 끝에 입이 달린 몸통에는 옆구리에 5개의 둥글거나 타원형의 구멍이 있는데, 아가미(또는 인두 근처의 체공)으로 여겨진다. 뒷부분의 꼬리부는 원시적이며, 체절이 일곱 마디로 구성되며 꼬리의 기능을 한다.[45] 모든 고충류는 다리나 더듬이가 없어 보존된 부속지가 없으며, 안점조차 없다.[45] 앞쪽과 뒤쪽 부분이 연결되는 부위가 좁아진다.[46]

베툴리콜리아(Vetulicolian)의 몸 계획은 두 부분으로 구성된다. 하나는 크고 앞쪽에 위치한 주둥이(전방) 부분이며, 앞쪽에 입이 있고 양쪽에 5개의 둥글거나 타원형의 구멍이 나란히 배열되어 있는데, 이는 아가미(혹은 적어도 체강 근처의 인두에 있는 구멍)로 해석되었다. 다른 하나는 꼬리(후방) 부분으로, 원시적으로 7개의 체절로 구성되어 꼬리 역할을 한다. 모든 베툴리콜리아는 어떤 종류의 부속지도 보존되지 않았으며, 다리, 더듬이 또는 눈점조차 없다.[8] 대부분의 속에서 앞쪽과 뒤쪽 부분이 연결되는 부위는 수축되어 있다.[9][10] 일부 베툴리콜리아 화석에서는 척삭과 유사한 구조가 발견되었다.[11]

고충동물은 올챙이와 같은 형태를 하고 있다. 올챙이와 같은 몸통 부분은 척삭동물과 비슷한 특징을 가지고 있으며, 끝에는 입이 있다. 꼬리와 같은 후반부에는 절지동물의 체절과 같은 구조가 있다. 척삭동물과 절지동물은 계통적으로 거리가 멀지만, 고충동물은 그 양쪽과 닮은 특징을 가지고 있다. 외형상 현재의 동물에는 없는 특징을 가지고 있지만, 후반부의 내부에는 척삭동물에서 가장 중요한 공유형질인 척삭을 가지고 있다.[35] 발달된 꼬리지느러미와 일부 종류에서는 (외골격에서 발달한) 등지느러미를 가지고 있었지만, 반대로 다른 다리나 촉각, 그리고 눈과 같은 모든 종류의 부속지를 갖추고 있지 않다.

2. 2. 뒷부분

원시적으로 7개의 체절로 구성되어 꼬리 역할을 한다. 항문은 꼬리 끝부분에 위치한다. 일부 종은 발달된 꼬리지느러미나 등지느러미를 가지기도 했다.[35]2. 3. 공통 특징

모든 고충동물은 다리, 더듬이, 눈점 등 어떤 종류의 부속지도 보존되지 않았다.[45] 앞쪽과 뒤쪽 부분이 연결되는 부위는 대부분 좁아진다.[46]고충동물의 체제는 두 부분으로 구성된다. 앞쪽 주둥이 끝에는 입이 있고, 옆구리에는 5개의 둥글거나 타원형 구멍이 나란히 있는데, 이는 아가미 (혹은 인두 근처의 체공)으로 여겨진다. 뒤쪽 꼬리 부분은 원시적이며, 7개의 체절로 구성되어 꼬리 기능을 한다. 일부 고충동물 화석에서는 척삭과 유사한 구조가 발견되었다.[11]

고충동물은 올챙이와 같은 형태를 띤다. 올챙이 같은 몸통 부분은 척삭동물과 비슷한 특징을 가지며, 끝에는 입이 있다. 꼬리 같은 후반부에는 절지동물의 체절과 같은 구조가 있다. 척삭동물과 절지동물은 계통적으로 거리가 멀지만, 고충동물은 양쪽과 닮은 특징을 가진다. 외형상 현재 동물에는 없는 특징을 가지지만, 후반부 내부에는 척삭동물에서 가장 중요한 공유형질인 척삭을 가지고 있다.[35]

발달된 꼬리지느러미와 일부 종류에서는 (\[\[외골격]]에서 발달한) 등지느러미를 가지고 있었지만, 다른 다리나 촉각, 그리고 눈과 같은 모든 종류의 부속지는 갖추고 있지 않다.

3. 계통 및 진화

고충동물문은 2001년 중국 시안성의 북서대학교 소속 고생물학자 데간 수와 그의 연구팀이 케임브리지대학교의 사이먼 컨웨이 모리스와 함께 만들어낸 분류군이다.[38] 분류명은 1987년 허우 시안광이 캄브리아기 후기에 해당하는 중국 청지앙의 치엉추수 지층에서 발견해 첫 종으로 기재한 베툴리콜라 쿠네아타에서 유래하였다.[37][39] 이들은 디다조온(Didazoonidae) (디다조온, 포마트룸, 시다조온)과 고충과(Vetulicolidae) (베툴리콜라, 반피아) 등 캄브리아기 동물들을 포함시키고자 했다.[36][38] 윈나노조온은 관련이 있을 가능성이 있는 동물이다.[38]

고충류의 분류학적 위치는 논쟁의 대상이다.

3. 1. 후구동물 가설

고충동물의 분류학적 위치는 논란의 여지가 있다. 초기 연구자들은 고충류가 후구동물의 초기 형태를 대표하며, 두삭동물과 척추동물에서의 체절화가 선구동물과 후구동물의 공통 조상에서 유래되었을 수 있음을 의미한다고 보았다.[40] 그러나 예일대학교의 데렉 브릭스(Derek Briggs)와 그의 동료들은 유타 주의 캄브리아기 중기 지층에서 발견한 스케에멜라(''Skeemella'')를 기재하면서, 이것이 중요한 절지동물 특징을 지닌 선구동물과 닮았다고 추정하여 고충동물을 후구동물로 분류하는 것에 의문을 제기했다.[47]캐나다 서스캐처원 대학교의 터스턴 C. 래컬리(Thurston C. Lacalli)는 고충류가 후구동물에 속하지만, 피낭동물에 더 가깝다고 보았다.[48] 도밍게즈(Dominguez)와 제퍼리스(Jefferies)는 형태학적 분석에 근거해 피낭동물과 유형류 줄기군에 속한다고 주장했다.[49]

일부는 피낭동물과 유형강 간의 관계에 의문을 제기하는데, 그 이유는 다음과 같다.[49]

- 피낭동물의 유충이나 성체에서 고충류의 체절과 비슷한 증거가 없다.

- 피낭동물의 항문은 심방 안쪽에 있는 반면, 고충류의 항문은 꼬리의 끝부분에 위치한다.

- 고충류에서 볼 수 있는 출수관과 비슷한 구조가 피낭동물에는 없다.

그러나 2014년에 발견된 호주의 신종 네소넥트리스 알드리지이(''Nesonektris aldridgei'')는 베툴리콜라문의 위치가 피낭동물에 더 근접함을 뒷받침했다.[42]

3. 2. 척삭동물 줄기군 가설

2024년 무시니(Mussini) 등의 계통 분석에 따르면 베툴리콜라류는 척삭동물 줄기군의 다계통군이며, 윈나노조온, 카타이미루스, 피카이아 및 척삭동물 왕관군으로 이루어진 분기군 바깥에 놓였다.[50]중추신경계(Centroneuralia) 가설은 척삭동물을 원구동물의 자매군으로 하는 다계통적인 후구동물(Deuterostomia)을 제시하며, 이 경우 인두틈은 후구동물 분류를 위한 필수 조건이 아니게 된다.[17]

3. 3. 기타 가설

예일대학교의 데렉 브릭스(Derek Briggs)와 그의 동료들은 유타 주의 캄브리아기 중기 지층에서 발견한 스케에멜라(''Skeemella'')를 기재하면서, 이것이 중요한 절지동물 특징을 지닌 선구동물과 닮았다고 보아 고충동물을 후구동물로 분류하는 데 혼란을 일으킨다고 주장했다.[47]중추신경계(Centroneuralia) 가설은 척삭동물을 원구동물의 자매군으로 보는 다계통적 후구동물(Deuterostomia) 분류를 제시한다. 이 가설이 사실로 입증되면, 인두틈은 더 이상 후구동물 분류를 위한 필수 조건이 아니게 되며, 고충동물은 항문 뒤 꼬리를 잃은 줄기 원구동물일 수 있다.[17]

4. 생태 및 생활환

겉보기에는 올챙이와 비슷한 형태, 잎이나 노와 같은 형태의 꼬리를 가지고 있고, 다양한 유선형을 하고 있기 때문에, 지금까지 발견된 모든 고충동물은 대부분, 아니면 모든 시간을 수중에서 생활하는 유영 동물이었을 것이라고 추측된다.[49] 베툴리콜라속 등의 일부 분류군은 올챙이와 비슷한 디다주온과(Didazoonidae)와 같은 다른 분류군보다 더 유선형(복부의 용골(keel)이 완비된)의 구조를 갖추었다.[49]

4. 1. 섭식 방식

모든 고충동물은 입에 씹거나 붙잡는 데 적합한 특징이 없어 포식자가 아니었을 것으로 추정된다.[49] 아가미 구멍(새열)을 가지고 있어 많은 연구자들은 부유생물 여과 섭식자였을 것으로 추정한다.[49] 화석의 내장에 퇴적물이 채워져 있어 퇴적물 섭식자였을 것이라는 주장도 있지만, 고충동물의 후장이 나선형이라는 점에서 이견이 있다.[49] 일부 연구자들은 고충동물이 한 지역의 해저에서 다른 지역으로 활발히 헤엄치면서 여과 섭식으로 영양을 보충하는 '선택적 퇴적물 섭식자'였을 것으로 추정하기도 한다.[49]5. 분류

후구동물상문에 속하는 고충동물문의 분류는 다음과 같다.

- '''고충동물문'''

- * 고충강

- ** 네소넥트리스속(''Nesonektris'')[42]

''N. aldridgei''

''S. yunnanense''

- ** 벤툴리콜라과

벤툴리콜라속(''Vetulicola'')

* ''V. rectangulata''

* ''V. cuneata''

* ''V. gangtoucunensis''

* ''V. monile''

* ''V. longbaoshanensis''

오오에디게라속(''Ooedigera'')[51]

* ''O. peeli''

위와노조온속(''Yuyuanozoon'')[49][52]

* ''Y. magnificissimi''

- ** 베이다조온과

베이다조온속(''Beidazoon'')

* ''B. venustum'' (이명 = ''Bullivetula variola'')

- ** 디다조온과

디다조온속(''Didazoon'')

* ''D. haoae''

포마트룸속(''Pomatrum'')

* ''P. ventralis''

- * 반피아강 (=헤테로모르푸스강 Heteromorphida)

- ** ?스케에멜라속(''Skeemella'')

* ''Sk. clavula''

- ** 반피아과

반피아속(''Banffia'')

* ''B. constricta''[53]

* ''B. episoma''

헤테로모르푸스속(''Heteromorphus'')

* ''H. longicaudatus'' (이명=''Banffia confusa'')

* "Form A" (미명명종)

2001년에 ''Vetulicola'', ''Didazoon'', ''Xidazoon''(나중에 ''Pomatrum''의 이명으로 간주됨)을 묶어 베툴리콜리아(Vetulicolia) 문이 설정되었다.[13] 1997년에는 베툴리콜리다(Vetulicolida) 강이 유사한 두 부분으로 구성된 구조와 새롭게 발견된 표본에서 나타나는 아가미 틈으로 인해 ''Vetulicola''를 이전부터 수수께끼 같은 속인 ''Banffia''와 함께 묶기 위해 정의되었다.[14] 이후 ''Banffia''는 반포동물(Banffozoa)이라는 별개의 강으로 분리되었으며, 이후 ''Heteromorphus''와 같은 유사한 종들을 포함하도록 확장되었다.[15]

2024년 무시니(Mussini) 등의 계통발생학적 분석에 따르면 베툴리콜리아는 척삭동물(chordate)의 줄기군으로 나타났다.[6]

중추신경계(Centroneuralia) 가설은 척삭동물을 원구동물의 자매군으로 하는 다계통적인 후구동물(Deuterostomia)을 특징으로 하며, 다른 가능성 있는 분류를 제시한다. 사실로 입증되면, 인두틈은 더 이상 후구동물 분류를 요구하지 않으며, 베툴리콜리아는 항문 후 꼬리를 잃은 줄기 원구동물일 수 있다. 이러한 시나리오에서, 반포동물(Banffozoa)은 베툴리콜리다(Vetulicolida)보다 더 진화된 줄기 원구동물 그룹일 수 있다.[17]

다음 분류는 특별히 언급되지 않는 한 Li 외 (2018)[20]을 따른다.

- 문 '''베툴리콜리아'''(Vetulicolia) [22]

- * ? 속 알리에눔(Alienum) [1]

- ** A. velamenus

- * 속 션자이율로마(Shenzianyuloma) [23]

- ** S. yunnanense

- * 강 헤테로모르피다(Heteromorphida) (= 반포조아(Banffozoa) )[20]

- ** "폼 A" (Form A) [24]

- ** 목 반피아타(Banffiata)

과 반피이데(Banffiidae) [27][25]

* 속 반피아(Banffia)

** B. constricta

** B. episoma

* 속 헤테로모르푸스(Heteromorphus)

** H. confusus (= 반피아 콘푸사(Banffia confusa)); = H. longicaudatus )

* 속 스키멜라(Skeemella)

** S. clavula

N. aldridgei

- ** 목 베툴리콜라타(Vetulicolata)

과 베툴리콜리데(Vetulicolidae)

* 속 베툴리콜라(Vetulicola)

** V. cuneata

** V. rectangulata

** V. gantoucunensis

** V. monile

** V. longbaoshanensis

* 속 오에디게라(Ooedigera)

** O. peeli

* 속 베이다존(Beidazoon) (= 불리베툴라(Bullivetula) )

** B. venustum (= B. variola )

과 디다조니데(Didazoonidae)

* 속 디다존(Didazoon)

** D. haoae

* 속 포마트룸(Pomatrum) (= 시다존(Xidazoon) )

** P. ventralis (= X. stephanus )

* 속 유유아노존(Yuyuanozoon)

** Y. magnificissimi

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

논문

[4]

논문

[5]

논문

[6]

논문

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

논문

[13]

논문

[14]

논문

[15]

논문

[16]

논문

[17]

논문

[18]

논문

[19]

논문

[20]

논문

[21]

웹사이트

†family Didazoonidae Shu and Han 2001

https://paleobiodb.o[...]

2024-12-08

[22]

논문

[23]

논문

[24]

논문

[25]

웹사이트

†family Banffiidae Caron 2006

https://paleobiodb.o[...]

2024-12-17

[26]

웹사이트

†Nesonektris García-Bellido et al. 2014

https://paleobiodb.o[...]

2024-12-08

[27]

논문

[28]

논문

[29]

논문

[30]

논문

[31]

논문

[32]

논문

[33]

논문

[34]

논문

Primitive Deuterostomes from the Chengjiang Lagerstätte (Lower Cambrian, China)

[35]

학술지

A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group

https://doi.org/10.1[...]

2014-10-21

[36]

저널

On the Phylum Vetulicolia

http://link.springer[...]

[37]

저널

Cambrian Chordates and Vetulicolians

[38]

저널

Primitive deuterostomes from the Chengjiang Lagerstätte (Lower Cambrian, China)

2001-11-22

[39]

저널

Wonderful strife: systematics, stem groups, and the phylogenetic signal of the Cambrian radiation

https://www.cambridg[...]

[40]

저널

A paleontological perspective of vertebrate origin

[41]

간행물

Fossil evidence on the origin of appendicularians

2006-06-22

[42]

저널

A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group

[43]

저널

Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China)

[44]

저널

Saccorhytus is an early ecdysozoan and not the earliest deuterostome

https://www.nature.c[...]

2022-08-17

[45]

저널

A New Vetulicolian from the Early Cambrian Chengjiang Fauna in Yunnan of China

http://www.wanfangda[...]

[46]

저널

Cambrian Chordates and Vetulicolians

2019-08-11

[47]

저널

A new metazoan from the Middle Cambrian of Utah and the nature of the Vetulicolia

[48]

저널

Vetulicolians—are they deuterostomes? chordates?

https://pubmed.ncbi.[...]

[49]

저널

The systematics and phylogenetic relationships of vetulicolians

[50]

저널

A new interpretation of ''Pikaia'' reveals the origins of the chordate body plan

https://www.cell.com[...]

[51]

저널

Vetulicolians from the Lower Cambrian Sirius Passet Lagerstätte, North Greenland, and the polarity of morphological characters in basal deuterostomes

[52]

저널

A New Vetulicolian from the Early Cambrian Chengjiang Fauna in Yunnan of China

[53]

저널

Banffia constricta, a putative vetulicolid from the Middle Cambrian Burgess Shale

https://www.cambridg[...]

2005-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com