권법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

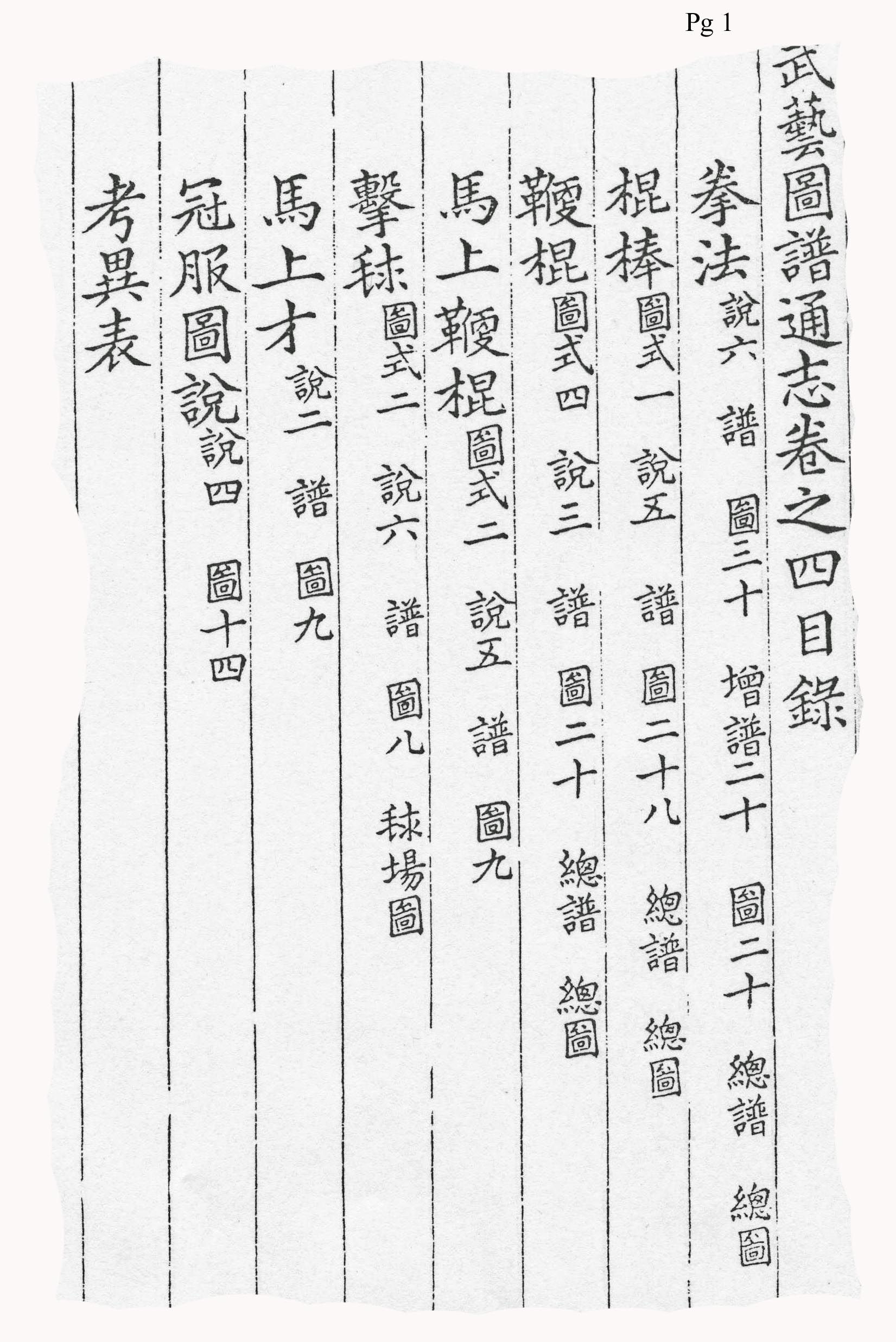

권법은 한국의 전통 무예를 지칭하며, 몽골의 침략 이후 문헌 기록이 부족하지만 삼국 시대부터 군사 훈련의 일환으로 발전해 왔다. 조선 시대에는 임진왜란을 겪으며 군사 훈련 체계 정비의 필요성이 대두되었고, 명나라의 기효신서를 참고하여 무예제보(1610), 무예도보통지(1790) 등의 무예 서적이 편찬되었다. 19세기 후반 서구식 군사 기술의 도입과 일제강점기를 거치면서 쇠퇴하였으나, 기효신서에는 32가지 권법 기술이, 무예도보통지에는 54가지 기술이 소개되어 있다. 권법은 타격, 발차기, 레슬링, 제압의 네 가지 범주로 분류되며, 군인의 신체 단련과 정신 함양을 목표로 한다.

더 읽어볼만한 페이지

| 권법 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 종류 | 무술 |

| 기원 | 한국 |

| 특징 | 무기를 사용하지 않는 무술 |

| 역사 | |

| 기원 | 한국의 고대 무술에서 유래 |

| 발전 | 다양한 무술의 통합과 발전을 거침 |

| 현대적 계승 | 현대 무술의 기초가 됨 |

| 기술 | |

| 기본 기술 | 차기 지르기 막기 |

| 응용 기술 | 관절 꺾기 던지기 조르기 |

| 훈련 | |

| 신체 훈련 | 유연성 근력 지구력 |

| 정신 훈련 | 집중력 인내력 자제력 |

| 관련 무술 | |

| 한국 무술 | 태껸 수박 택견 |

| 동아시아 무술 | 쿵푸 가라테 유도 |

| 참고 문헌 | |

| 관련 서적 | 《무예도보통지》 |

2. 초기 발전 (Early history)

1126년 한국 궁궐과 서고의 파괴, 그리고 1231년 몽골의 고려 침략과 원나라의 고려 지배(1231–1356)로 인해 한국의 이전 문학사 기록이 소실되어, ''권법''의 기원에 대한 직접적인 기록은 남아 있지 않다. 1145년, 고려 인종(재위 1112–1146)은 유학자 김부식에게 ''삼국사기'' 편찬을 명했고, 약 1세기 후 불교 승려 일연이 ''삼국유사''를 편찬했다.[1]

19세기 후반, 서구의 군사 기술과 관행이 도입되면서 전통적인 무예는 점차 그 중요성을 잃어갔다. 볼트 액션 소총, 리볼버, 후장식 포와 같은 새로운 무기들은 기존의 군사 전술과 병사의 역할을 크게 바꾸었고, 이 과정에서 창, 곤봉, 막대기, 활과 화살 같은 전통 무기들은 점차 사용되지 않게 되었다.

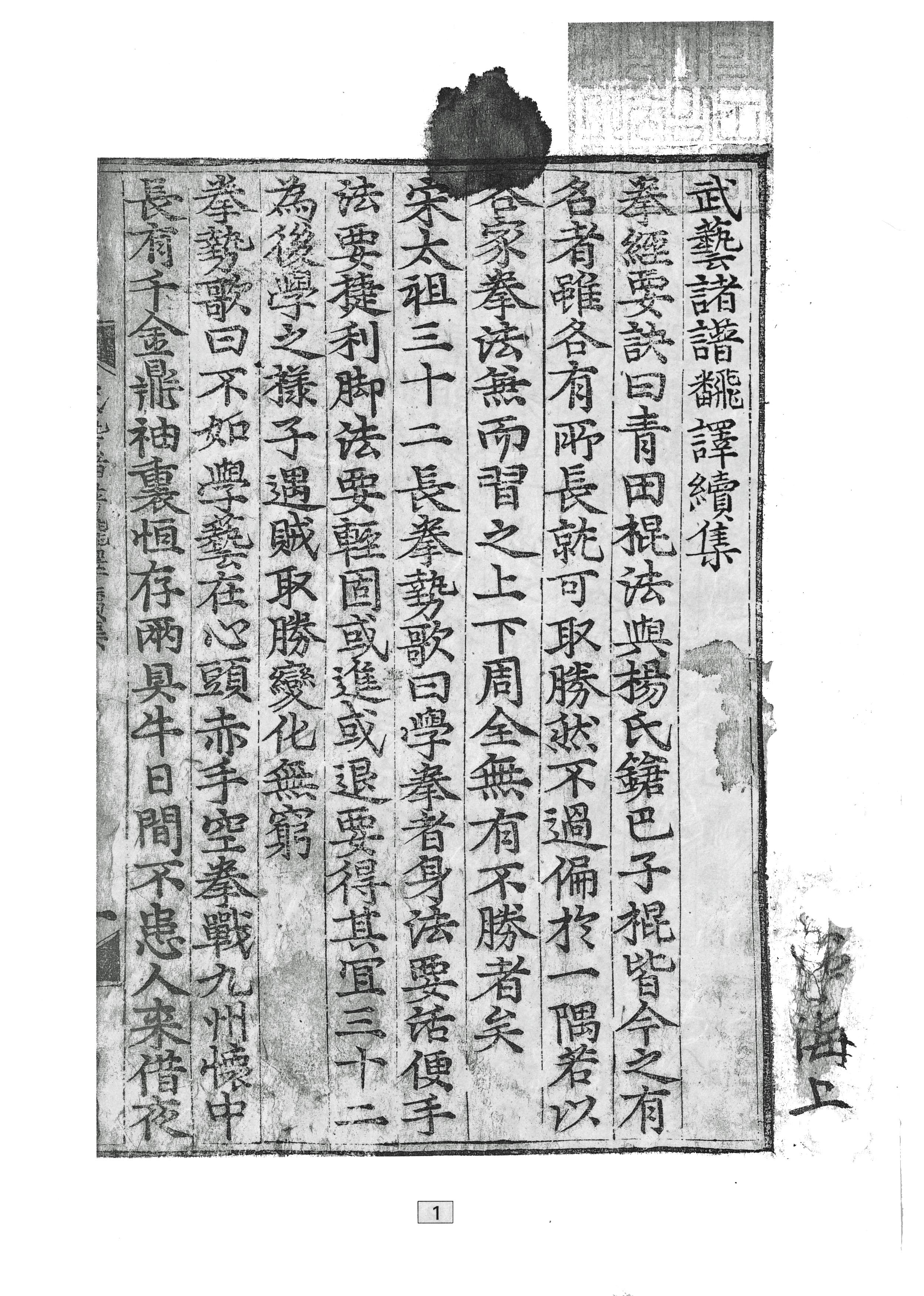

1610년 최기남(崔起南, 1559–1619)은 한교(韓嶠)가 편찬한 《무예제보(武藝諸譜)》를 보완하기 위해 《무예제보 속집(武藝諸譜續集)》을 편찬했다. 이 속집에는 월도(月刀), 협도(挾刀)와 함께 권법(拳法)의 사용법이 포함되었다. 《무예제보 속집》에 실린 권법 관련 그림들은 명나라의 군사 교범인 기효신서(奇效新書)에 나오는 자세들을 반영하고 있어, 일부 기술은 《기효신서》에서 설명된 방식과 유사하게 이해되고 활용되었을 가능성을 보여준다.

이 두 저술에 따르면, 삼국 시대(기원전 37년–660년) 동안 세 주요 국가 간의 군사적 경쟁으로 각국은 무사 훈련 기관을 발달시켰다. 당시 ''권법''이라는 용어는 사용되지 않았지만, 고구려의 평당(교육 기관) 생도들은 찌르기와 차기(''지르기법'')를 배웠고, 신라 생도들은 ''칠극''(차기)과 ''수박''(주먹질)을 익혔다. 백제에서는 맨손 격투인 ''수술''이 훈련에 포함되었다. 668년 신라에 의한 한반도 통일은 격투술에 대한 접근 방식을 강화하는 계기가 되었다.

고려 시대에는 몽골의 침략(1231–1392) 이전까지 공휴일이나 특별한 날에 관중이 내기를 걸고 벌이는 ''수박'' 대회가 열렸다는 기록이 드물게 남아 있다.[2]

3. 후기 발전 (Later development)

몽골의 지배가 끝난 후, 해안을 약탈하는 왜구의 침입이 잦아지면서 조선 정부는 군대 재건의 필요성을 절감했다. 그러나 문(文)을 숭상하고 무(武)를 경시하는 신유학 이념의 영향으로 군사력 강화는 실질적인 성과를 거두기 어려웠다. 결국 조선은 1592년 발발한 임진왜란 초기, 일본군의 침략에 효과적으로 대응하지 못하고 큰 위기를 맞았다. 일본군은 빠른 속도로 북상했으나, 명나라 군대의 지원과 전국 각지에서 자발적으로 일어난 의병들의 끈질긴 저항에 부딪혀 전선은 교착 상태에 빠졌다.

전란 중인 1593년 9월, 선조(재위 1567–1608)는 수도 방어 및 군사력 강화를 위해 훈련도감을 설치했다. 명나라 장수 유정의 조언과 격려 속에서, 당시 영의정이었던 유성룡은 조선 군대를 보다 체계적이고 실전적인 조직으로 개편하고자 노력했다. 이 과정에서 중요한 참고 자료가 된 것은 명나라의 저명한 장수 척계광(1528–1588)이 1567년에 저술한 병서인 기효신서였다. 이 책의 14장에는 32가지 자세의 맨손 권법이 소개되어 있었는데, 척계광 자신은 이 기술들이 실제 전투에서 큰 효용은 없지만 병사들의 담력과 자신감을 기르고 기본적인 훈련에는 도움이 된다고 평가했다. 이 32가지 기법은 당시 명나라에서 유행하던 16개 주요 무술 유파의 정수를 뽑아 정리한 것으로, 각 자세의 요결은 짧은 시 형식으로 기록되었다.

1598년 임진왜란이 종결된 후, 조선 정부는 기효신서의 내용을 그대로 받아들이기보다는 조선의 실정에 맞게 유용한 기술들을 선별하여 정리하고자 했다. 이러한 노력의 결과로 1610년, 선조의 명을 받은 군관 한교가 무예제보(武藝諸譜)를 편찬했다. 이 책에는 곤봉(棍棒), 등패(藤牌), 낭선(狼筅), 장창(長槍), 당파(鐺鈀), 쌍수도(雙手刀) 등 6가지 격투술이 담겨 있었다. 같은 해, 일본 무술 교본 4권이 추가된 무예제보번역속집(武藝諸譜飜譯續集)이 편찬되었는데, 여기에는 약 30여 가지의 맨손 격투술이 포함된 것으로 전해진다.

영조(재위 1724–1776) 대에 이르러, 사도세자가 무예제보를 개정 및 보완하여 12가지의 격투술을 추가했다. 이 작품에는 수정된 형태의 ''권법''이 다시 등장했다. 이 개정판인 무예신보(武藝新譜)는 1759년에 출판되었다.

정조(재위 1776–1800) 시대에는 무예신보가 1790년부터 박제가와 이덕무에 의해 다시 개정되었다. 6가지의 격투 기술이 추가되었는데, 이는 기존의 지상 기술을 말 위에서 실행하도록 수정한 것에 가까웠다. ''권법'' 또한 두 사람이 마주보고 약속된 동작을 연습하는 2인 1조 방식이 추가되어 더욱 수정되었다. 이 자료는 파트너 간의 대련에서 승리보다는 교착 상태를 유도하는 기술을 사용함으로써 신유학적 가치를 반영하려는 의도였지만, 실질적인 전투 효과가 부족하여 빠르게 사용되지 않게 되었다. 이 모든 내용을 집대성한 무예도보통지(武藝圖譜通志)는 1795년에 출판되었다.

4. 근대 역사 (Modern history)

러일 전쟁(1904년)과 제1차 세계 대전을 거치면서 전쟁의 양상은 대규모 병력 동원보다는 소규모 부대의 교전 능력과 개별 병사의 전투력이 중요해지는 방향으로 변화했다. 이에 따라 각국 군대는 병사 개개인이 무기 없이도 자신을 보호할 수 있는 기술, 즉 근접 격투 능력의 필요성을 인식하게 되었다.

그러나 한국의 이러한 독자적인 무예 발전 노력은 1910년부터 1945년까지 이어진 일제강점기 동안 일본에 의해 체계적으로 억압되었다. 점령 기간 동안 일본은 한국 고유의 문화를 말살하려는 정책의 일환으로 전통 무예 수련을 금지하고, 특히 도시 지역을 중심으로 일본식 관습과 무도를 강요했다.

한편, 한국은 예로부터 황해를 사이에 두고 중국 북동부 지역, 특히 산둥 성과 활발히 교류해왔다. 군사 기술과 관련이 깊었던 이 지역과의 교류를 통해 다양한 중국 무술이 한국에 전해지기도 했다.

5. 내용 및 구성 (Contents and structure)

그러나 《무예제보 속집》은 각 권법 기술의 명칭만 제시할 뿐, 구체적인 특징이나 운용 방식에 대한 상세한 설명은 부족하다. 또한, 기술의 배열 순서는 조선의 실정에 맞게 재조정되었을 수 있다. 책의 마지막 두 페이지에는 개별 기술들을 연속적인 동작으로 연결한 형(形)이 정리되어 있는데, 이는 수련자들이 기술과 기법을 체계적으로 기억하고 익히도록 돕는 역할을 했다.

5. 1. 기효신서 (紀效新書, Manual of New Military Tactics)

기효신서(紀效新書)는 명나라의 장군 척계광(戚繼光, 1528–1588)이 저술하여 1567년에 출판한 군사 훈련 교범이다. 이 책은 조선 시대 임진왜란(1592-1598) 이후 조선 군대의 재건 과정에서 중요한 참고 자료로 활용되었다.

1591년 일본의 침략으로 시작된 임진왜란은 준비되지 않았던 조선군에게 큰 타격을 주었다. 전쟁 중 조선은 명나라 군대의 도움과 의병의 활약으로 일본군을 막아냈지만, 군대 재정비의 필요성을 절감했다. 이에 선조(宣祖, 1567–1608)는 1593년 9월 훈련도감(訓鍊都監)을 설치했다. 당시 영의정이었던 유성룡(柳成龍)은 명나라 장수 유정(劉綎)의 격려를 받아 조선 군대를 체계적이고 다방면에 능한 조직으로 개편하고자 했으며, 이때 주요 참고 자료가 바로 기효신서였다.

기효신서의 14장에는 32가지의 권법(拳法) 자세가 설명되어 있다. 척계광 자신은 이 권법들이 실제 전투에서의 효용성은 크지 않다고 보았으나, 병사들의 기본적인 체력 단련과 자신감을 높이는 데에는 도움이 된다고 판단했다. 이 32가지 권법은 척계광이 당시 명나라의 여러 권법을 검토하여 정리한 것으로, 병사들이 쉽게 익힐 수 있도록 고안되었다. 각 자세는 특징적인 명칭과 함께 설명되었으며, 구체적인 목록과 내용은 하위 섹션에서 다룬다.

기효신서는 이후 조선의 무예 발전에 큰 영향을 미쳤다. 1610년 간행된 무예제보(武藝諸譜)는 기효신서의 내용을 바탕으로 조선 실정에 맞게 6가지 무예를 정리한 것이며, 이후 영조 대의 무예신보(武藝新譜, 1759년)와 정조 대의 무예도보통지(武藝圖譜通志, 1795년) 편찬에도 중요한 기초 자료가 되었다. 특히 무예신보와 무예도보통지에서는 기효신서의 권법이 수정·보완되어 다시 수록되었다.

5. 1. 1. 기효신서에 나오는 권법 목록

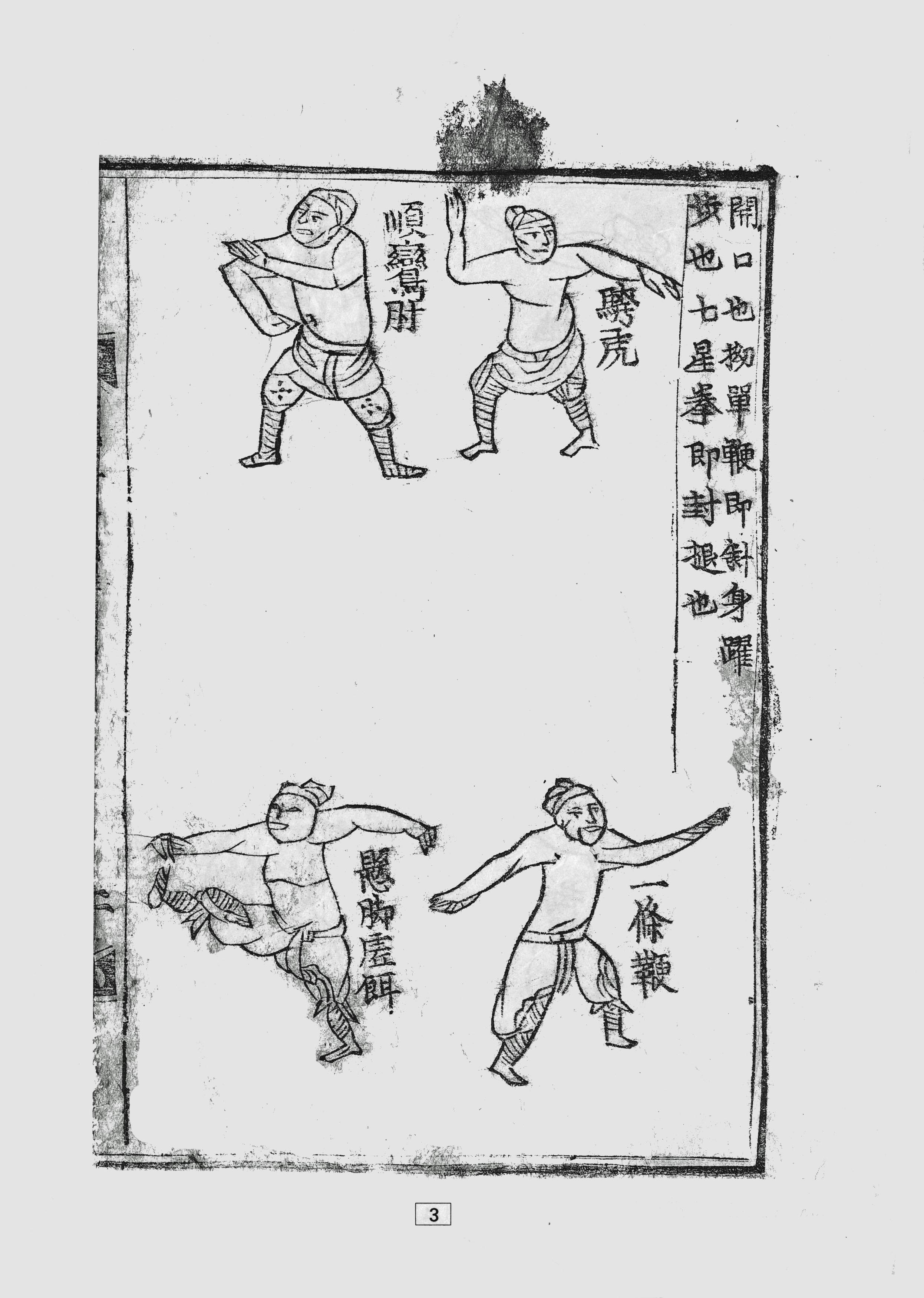

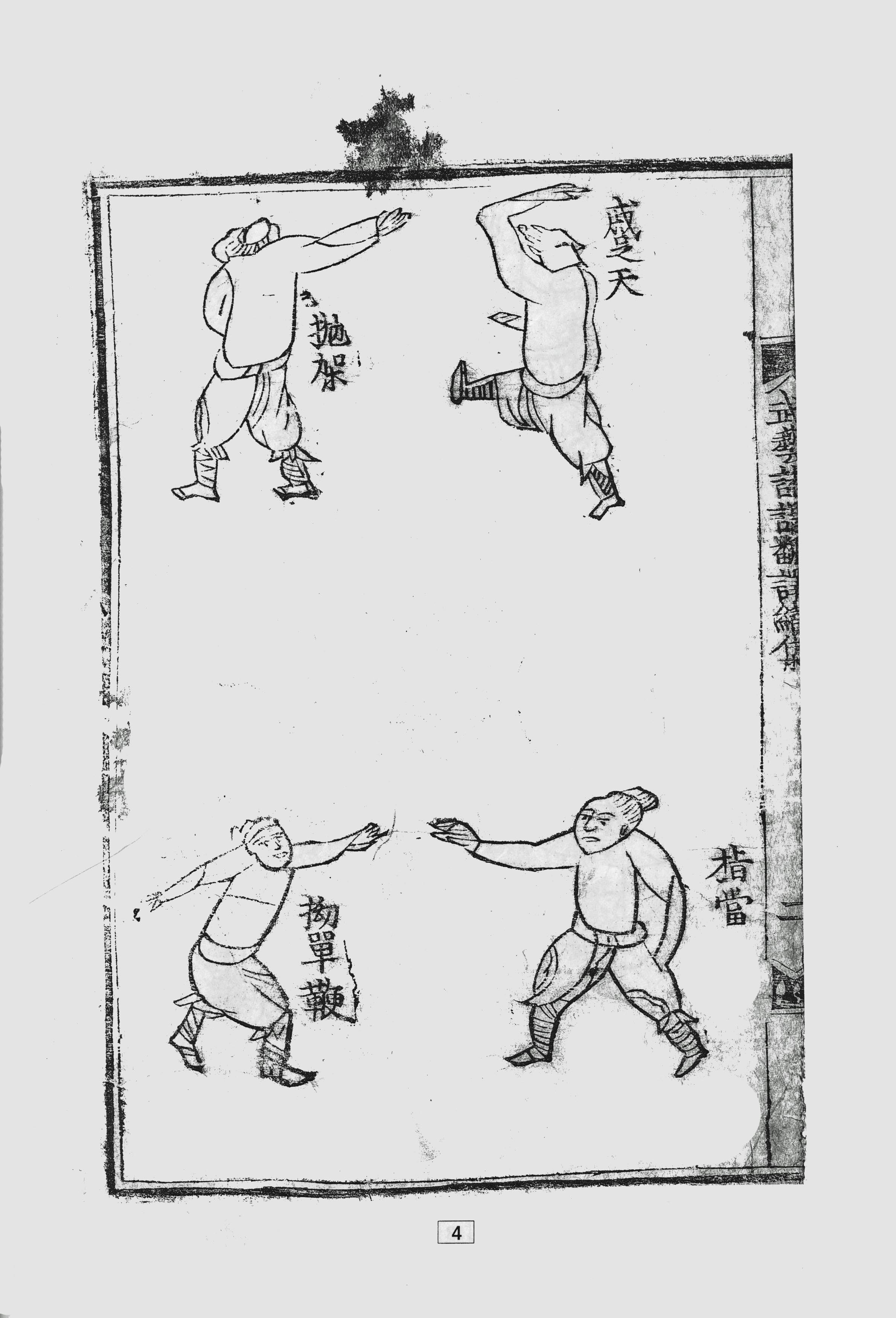

기효신서(紀效新書) 14장에 나오는, 명나라 장군 척계광이 밝힌 32가지 권법(拳法)의 목록이다. 이 목록은 "권법 규범"으로도 불린다. 척계광은 다양한 무술을 검토했으며, 그중 조태조 장권(長拳), 육합권(六合拳), 그리고 후권(猴拳, 원숭이 권법) 등을 언급했다. 또한 당대 최고의 권법으로 '36식 쇄법', '24식 마상타', '8가지 회피 기동', '12식 폐권', '노홍의 8가지 던지기', '면장의 근접 권법', '산동 이반전의 다리 기술', '응조 왕의 격투 기술', '천추 장의 낙법', '장백경의 타격 기술' 등을 언급했다. 척계광은 도시 출신 징집병들의 자질에 실망하여 농부들의 강인함에 주목했고, 주로 농촌 지역 출신 병사들을 모집했다. 그 결과, 그의 저술에 나오는 훈련 방법은 글을 모르는 농촌 징집병도 이해할 수 있도록 비전문적이고 때로는 상상력이 풍부한 이름과 용어를 사용했다. 이러한 형식은 조선 왕조 시대까지 이어졌다.

명나라 시대 저술 관례에 따라 각 기법은 당시 유행하던 짧은 시 형식으로 특징지어졌으며, 전투 기법의 본질을 담은 제목으로 구분되었다. ("여기에 우리는 자세를 설명하고, 미래의 학생들을 계몽하기 위해 격언을 덧붙였다.") 32가지 권법 목록은 다음과 같다.

# 옷을 가볍게 여미기: 대결에 대한 정신적, 육체적 준비의 필요성을 나타낸다.

# 금계독립(金鷄獨立): 지형과 관련된 균형의 중요성을 나타낸다.[3]

# 탐마세(探馬勢): 앞손("주인")과 뒷손("손님")의 역할을 설명한다.

# 채찍 뻗기

# 칠성타(七星打): "내부" 타격 기술의 성격을 설명한다.

# 용의 등 거꾸로 타기 (도기룡세, 倒騎龍勢)

# 현각허이세(顯脚虛餌勢): 다리를 미끼처럼 매달아 상대를 속이는 자세.

# 구류 자세

# 아래 찌르기 자세

# 매복세(埋伏勢): 매복하여 웅크리는 자세.

# 몸 앞으로 던지기

# 팔꿈치를 손에 잡는 자세

# 일삽보세(一霎步勢): 순간적인 걸음.

# 포획하고 잡는 자세

# 중사평세(中四平勢): 중간 높이의 방어 자세.

# 복호세(伏虎勢): 웅크린 호랑이 자세.

# 고위 방어 자세

# 반대 찌르기 자세

# 우물 난간 사자 평형

# 귀신 발차기

# 손가락 대립 자세

# 짐승 머리 자세

# 정신 권법

# 요단편세(拗單鞭勢): 외편(단편) 자세.

# 다리 감는 방법

# 양(陽)을 향한 손

# 안시축신세(雁翅蹴伸勢): 기러기 날개 자세.

# 과아호세(跨虎勢): 다리를 벌린 호랑이 자세.

# 난(鸞) 팔꿈치 연결하기

# 머리에 대고 대포알

# 난(鸞) 팔꿈치 동기화

# 깃발과 북 자세

5. 2. 무예제보 (武藝諸譜, Martial Arts Illustrations)

몽골 지배 이후 조선은 해안을 약탈하는 왜구의 침입에 시달리며 군대 재건의 필요성을 느꼈다. 그러나 문치주의를 강조하고 군사력을 경시하는 신유학의 영향으로 군비 강화 노력은 충분히 이루어지지 못했다. 결국 조선은 1592년, 조선을 발판 삼아 중국 대륙을 정복하려던 일본의 침략(임진왜란)에 제대로 대비하지 못했다. 전쟁 초기 일본군은 조선군을 압도했으나, 명나라 군대의 지원과 조선 민중들이 자발적으로 조직한 의병의 활약으로 일본군의 진격을 저지할 수 있었다.

1593년 9월, 선조(재위 1567–1608)는 명나라 장수 유정의 건의를 받아들여 훈련도감을 설치했다. 당시 영의정이었던 유성룡은 조선 군대를 체계적이고 다양한 병종으로 구성된 조직으로 재편하고자 노력했다. 이때 참고한 주요 자료는 명나라 장수 척계광(1528–1588)이 저술하여 1567년에 출판된 기효신서였다. 기효신서 제14장에는 32가지의 권법 자세가 설명되어 있었다. 척계광 자신은 이 자세들이 실전에서의 유용성은 크지 않다고 보았지만, 병사들의 자신감을 높이고 기초 체력을 단련하는 데 도움이 된다고 여겼다. 이 32가지 자세는 명나라의 16개 주요 권법 문파를 연구하여 정리한 것으로, 각 자세는 짧은 시구 형태로 기록되었다.

1598년 임진왜란이 끝난 후, 조선 정부는 기효신서의 내용을 모두 받아들이기보다는 조선의 실정에 맞는 유용한 기술들을 선별하여 기록하고자 했다. 1610년, 선조의 명을 받은 무관 한교(韓嶠)는 무예제보(武藝諸譜, 여러 무술의 그림 풀이)를 편찬했다. 이 책에는 곤봉, 등패, 낭선, 장창, 당파, 쌍수도의 6가지 무기술이 그림과 함께 설명되어 있었다. 같은 해, 최기남(崔起南, 1559–1619)은 한교의 무예제보를 보완하기 위해 《무예제보 속집(武藝諸譜續集)》을 편찬했다. 이 속집에는 월도, 협도, 그리고 권법(拳法) 사용법이 추가되었다. 또한 일본 무술 교본 4권을 번역하여 추가한 《무예제보번역속집》(武藝諸譜飜譯續集)도 같은 해에 편찬되었는데, 여기에는 약 30가지의 맨손 격투 기술이 포함되었다.

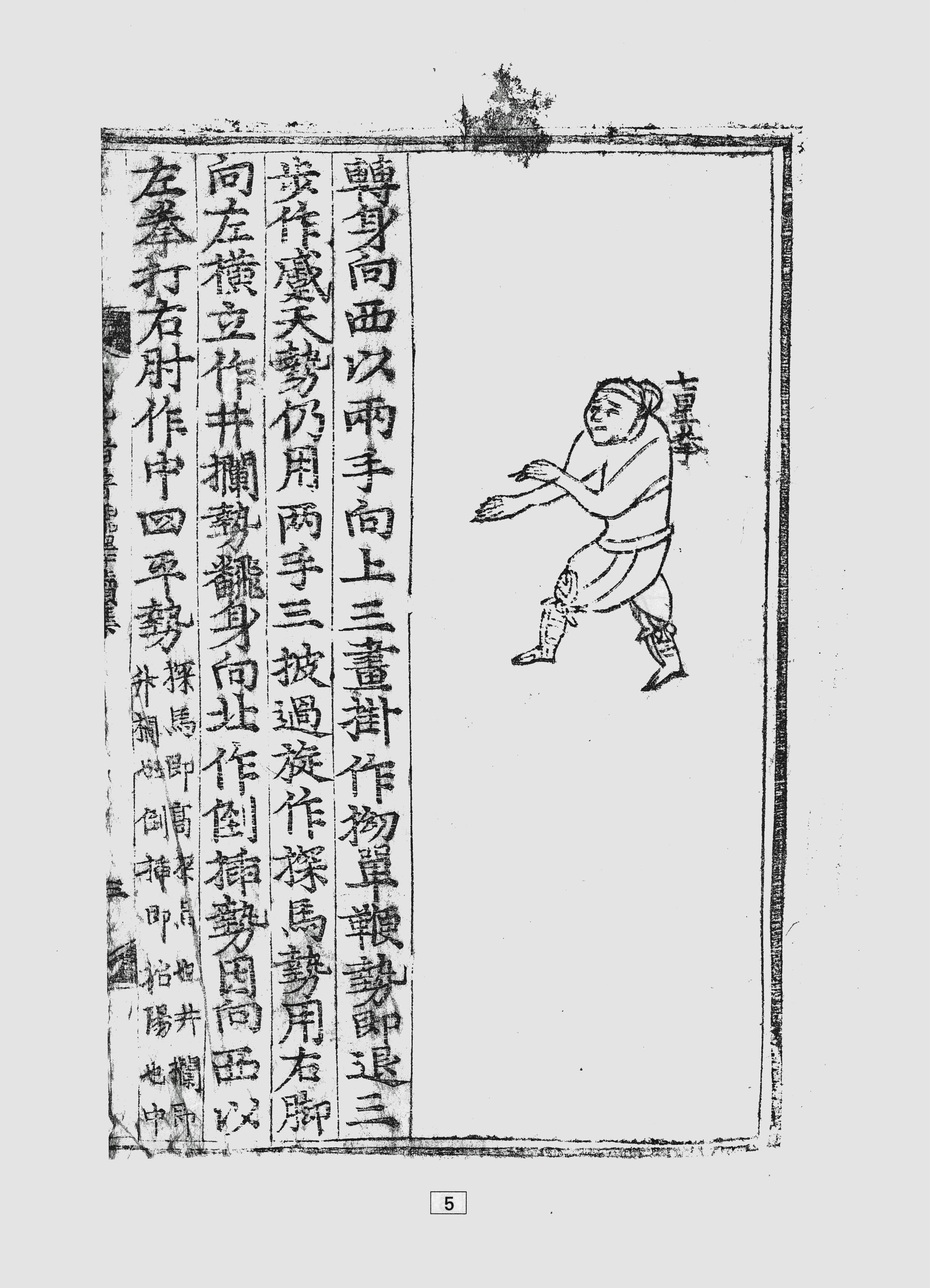

무예제보 속집에 실린 그림들은 기효신서에 나오는 자세들을 반영하고 있어, 적어도 일부 기술은 기효신서에서 설명된 방식과 동일하게 이해되고 활용되었음을 알 수 있다. 그러나 무예제보에는 각 기술의 명칭만 기록되어 있을 뿐, 해당 기술의 특징이나 운용 방식에 대한 구체적인 설명은 부족하다. 또한, 기술의 배열 순서는 조선의 상황에 맞게 재조정되었을 가능성이 있다. 책의 마지막 두 페이지에는 앞에서 설명된 기술들을 연속적인 동작으로 연결한 형(形)이 정리되어 있는데, 이는 수련자들이 각 기술과 기법을 쉽게 기억하고 익힐 수 있도록 돕는 역할을 했다.

5. 3. 무예도보통지 (武藝圖譜通志, Comprehensive Illustrated Manual of Martial Arts)

정조(1752–1800) 재위 기간 중, 이전 시대에 편찬된 『무예신보』(武藝新譜)를 바탕으로 새로운 종합 무예서 편찬 작업이 이루어졌다. 1790년부터 박제가와 이덕무가 중심이 되어 개정 작업을 진행했으며, 그 결과 1795년에 『무예도보통지』(武藝圖譜通志)가 출판되었다.[4]

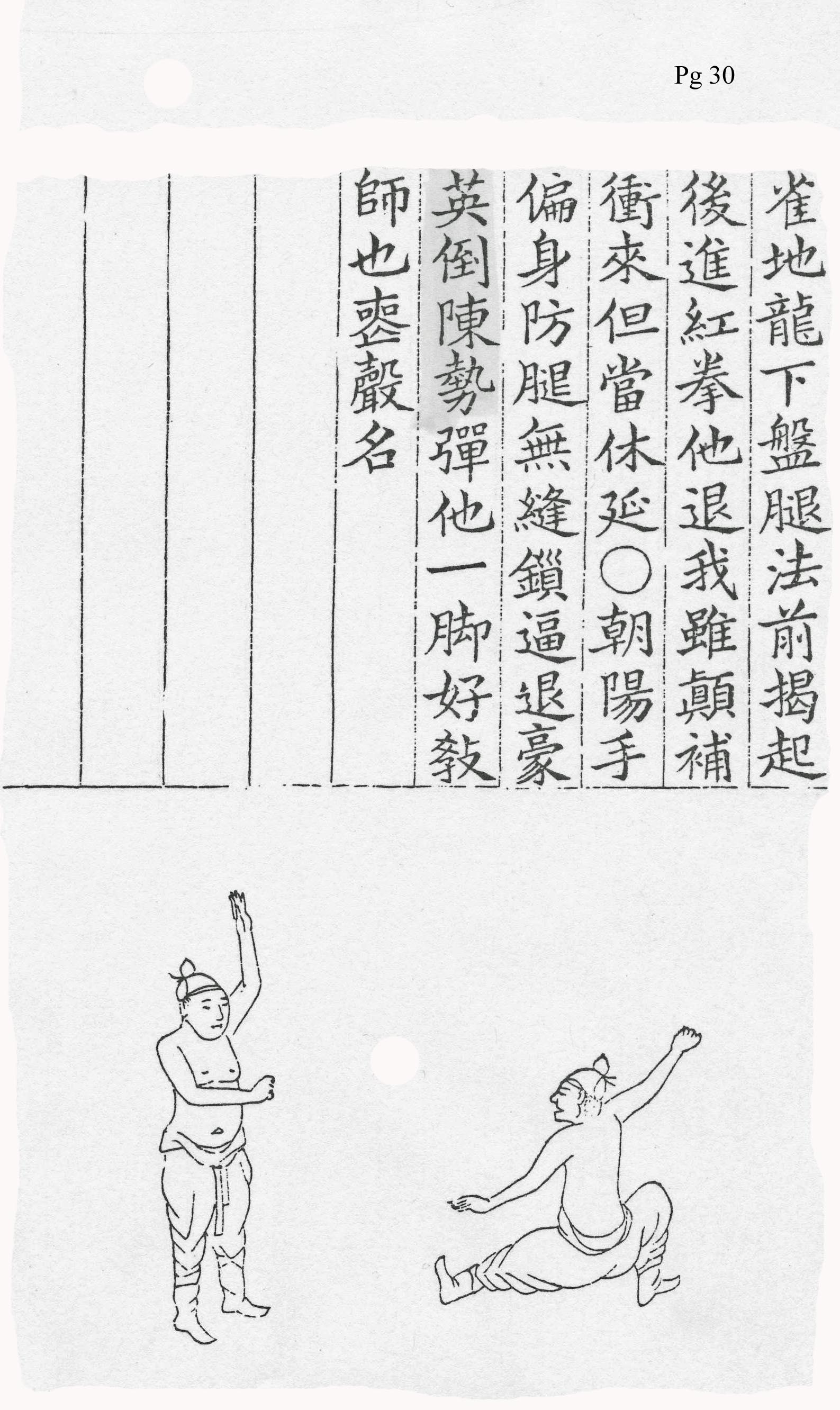

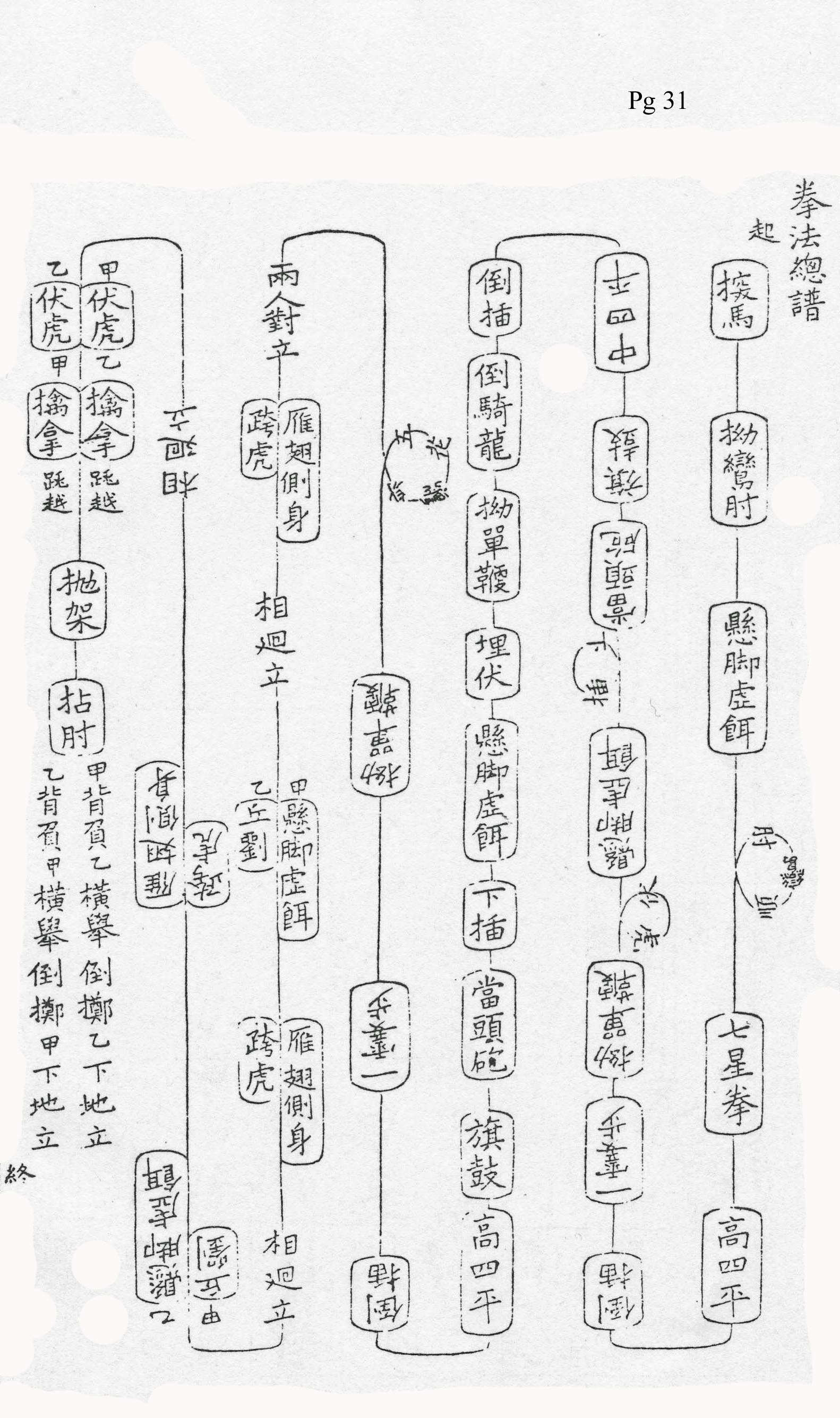

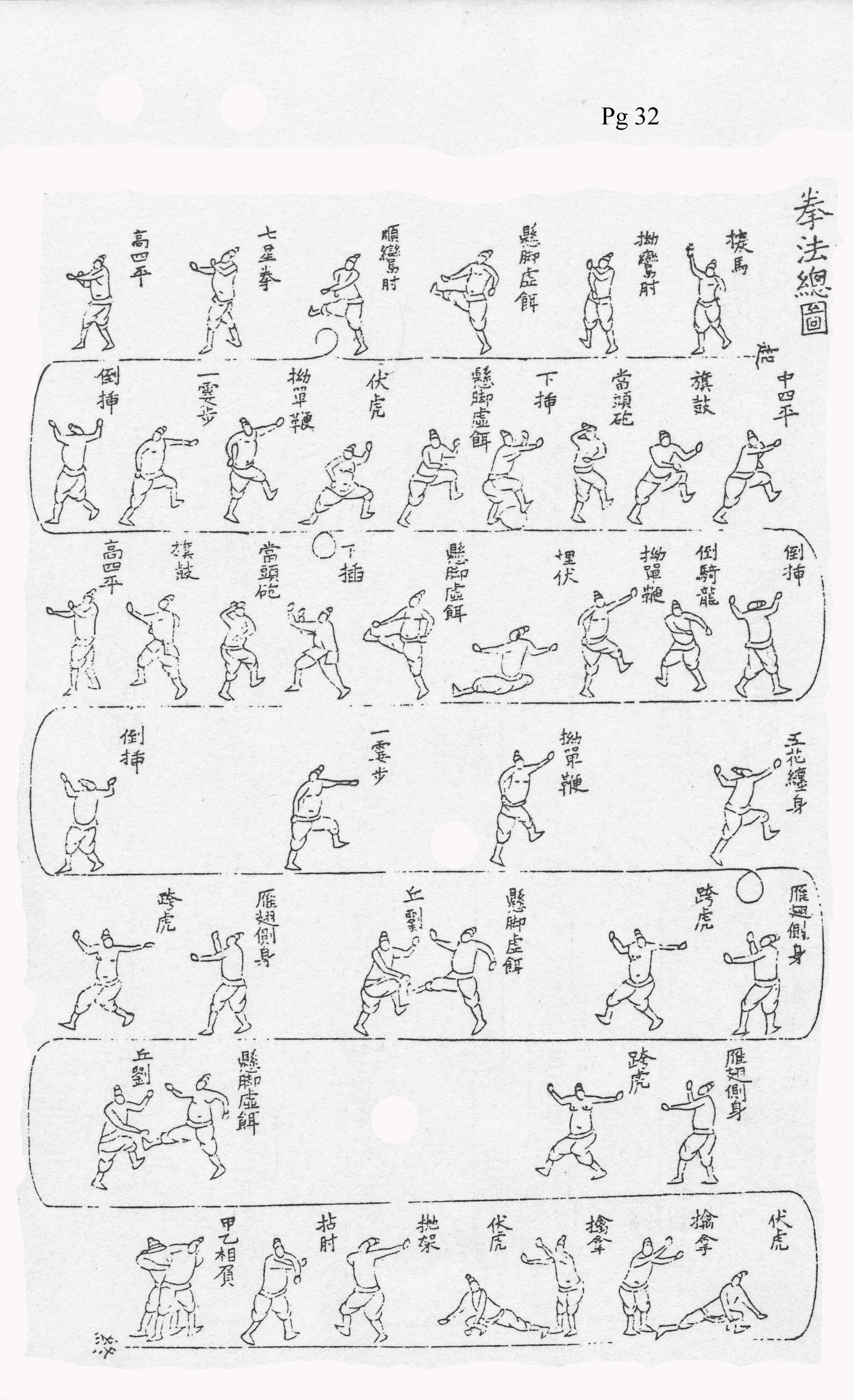

이 책에서는 기존 『무예신보』의 내용에 6가지 기마 무예(馬上武藝)가 추가되었는데, 이는 기존의 지상 기술을 말 위에서 구사하도록 변형한 것이었다.[4] 권법(拳法) 부분 역시 두 사람이 짝을 이루어 수련하는 2인 대련 형식으로 수정되었다.[4] 이는 승패를 결정짓기보다는 서로 기술을 주고받으며 교착 상태에 이르는 것을 목표로 했는데, 당시 조선 사회의 근간이었던 신유학 이념을 반영하려는 의도가 담겨 있었다.[4] 그러나 이러한 형식은 실전적인 전투 능력 향상과는 거리가 있었기에 실제 군사 훈련에서는 점차 활용도가 낮아졌다.[4] 『무예도보통지』에 수록된 권법은 이전의 무예서들과 비교하여 유사점과 차이점을 보이며, 수련자의 기억을 돕기 위한 '형(型)'도 제시되었다.[4] 상세한 권법 기술 목록과 그 특징은 하위 문단에서 다룬다.

5. 3. 1. 무예도보통지에 나오는 권법 목록

1795년에 발간된 『무예도보통지』 제4권 제1장에는 다양한 권법 기술이 수록되어 있다. 이 기술들은 이전의 『무예제보』나 명나라의 『기효신서』에 나오는 기술들과 명칭이나 그림에서 유사점을 보이기도 하지만, 동일한 명칭이 아니거나 새롭게 추가된 것으로 보이는 기술도 다수 존재한다. 이는 당시 조선에서 독자적으로 발전시키거나 도입한 기술일 가능성을 시사한다.[4] 『기효신서』와 동일한 명칭의 기술이라 할지라도 그것이 완전히 동일한 방식으로 수련되었는지, 혹은 같은 기술인지 명확히 알기는 어렵다. 다만, 『무예도보통지』 편찬 시 『기효신서』의 그림을 참고했기 때문에, 일부 기술은 원형을 유지했을 가능성이 있다.[4]

『무예도보통지』의 권법 목록은 단순히 기술 명칭만을 나열하고 있으며, 각 기술의 구체적인 내용은 설명하지 않는다. 목록에는 총 54개의 기술이 실려 있으나, 중복되는 것을 제외하면 32개의 고유한 기술로 구성된다. 또한, 이 기술들은 두 사람이 서로 겨루는 형태로 재배열되었는데, 이는 승패를 가리기보다는 일종의 교착 상태를 유도하려는 당시 조선의 신유학적 사상이 반영된 것으로 보인다. 마지막 부분에는 이 기술들을 연속적인 동작으로 엮은 '형(型)'이 제시되어, 수련자가 기술과 그 연관성을 쉽게 기억하도록 돕는 역할을 한다.[4]

다음은 『무예도보통지』 제4권 제1장에 실린 권법 기술 목록이다.[4]

# 탐마세(探 馬 勢)

# 요란주세(拗 鸞 肘 勢)

# 현각허이세(顯 脚 虛 餌 勢)

# 순란주세(順 鸞 肘 勢)

# 칠성권(七 星 拳)

# 고사평세(高 四 平 勢)

# 도삽세(倒 揷 勢)

# 일삽보세(一 霎 步 勢)

# 요단편세(拗 單 鞭 勢)

# 복호세(伏 虎 勢)

# 현각허이세(顯 脚 虛 餌 勢)

# 하삽세(下 揷 勢)

# 당두포세(當 頭 砲 勢)

# 기고세(起 高 勢)

# 중사평세(中 四 平 勢)

# 도삽세(倒 揷 勢)

# 도기룡세(倒 騎 龍 勢)

# 요단편세(拗 單 鞭 勢)

# 매복세(埋 伏 勢)

# 현각허이세(顯 脚 虛 餌 勢)

# 하삽세(下 揷 勢)

# 당두포세(當 頭 砲 勢)

# 기고세(起 高 勢)

# 고사평세(高 四 平 勢)

# 도삽세(倒 揷 勢)

# 일삽세(一 霎 勢) (원문의 일삽보세와는 다른 기술)

# 요단편세(拗 單 鞭 勢)

# 오화전신세(五 花 纏 身 勢)

# 안시축신세(雁 翅 蹴 身 勢)

# 과아호세(跨 兒 虎 勢)

# 현각허이세(顯 脚 虛 餌 勢)

# 고유세(靠 誘 勢)

# 안시축신세(雁 翅 蹴 身 勢)

# 과아호세(跨 兒 虎 勢)

# 현각허이세(顯 脚 虛 餌 勢)

# 고유세(靠 誘 勢)

# 안시축신세(雁 翅 蹴 身 勢)

# 과아호세(跨 兒 虎 勢)

# 복호세(伏 虎 勢)

# 금나세(擒 拿 勢)

# 복호세(伏 虎 勢)

# 금나세(擒 拿 勢)

# 포가세(抛 架 勢)

# 점주세(拈 肘 勢)

# 나찰이출문(羅 刹 李 出 門)

# 금계독립 주가장퇴(金 鷄 獨 立 周 家 長 捶)

# 중란세(中 鸞 勢)

# 기축 각창(起 蹴 脚 鎗)

# 지당세(地 躺 勢)

# 수두세(獸 頭 勢)

# 신권(神 拳)

# 일조편횡세(一 條 鞭 橫 勢)

# 작지룡 합반퇴법(雀 地 龍 合 盤 腿 法)

# 좌양수 변신 방퇴(左 揚 手 變 身 防 腿)

5. 4. 방법 및 응용 분석 (Analysis of methods and applications)

기효신서 제14장 《권경제요편》(拳經捷要篇) 서문에서 명나라 장수 척계광은 권법 훈련 내용을 정리하기 위한 용어를 만들었다.[5] 그는 권법을 타격(踢|중국어), 발차기(打|중국어), 레슬링(摔|중국어), 제압(拿|중국어)의 네 가지 범주로 나누었으며, 처음으로 권법의 유형을 단타(短打, Short Fist|영어)와 장타(長打, Long Fist|영어)로 구분했다.[5] 척계광 이전에도 권법은 수 세기 동안 알려져 있었지만, 대부분 특정 부대나 지역에 국한된 훈련이었다. 그는 군인이 사용하는 다른 무기 및 임무와 연관되는 군사 과학으로서 권법을 체계화하려는 의도로 이 네 가지 범주에 따라 자료를 정리했다.

척계광은 비무장 훈련의 역할을 세 가지 측면에서 강조했다.[6]

# '''신체 단련''': "이 기술은 군사용 무기와는 실제로 관련이 없지만, 과도한 힘을 얻는 것은 군사 분야에 있는 사람들이 연습해야 할 일이기도 하다"고 보았다.

# '''무기 사용과의 연관성''': "일반적으로 손, 지팡이, 넓은 칼, 창 등은 모두 맨손 기술에서 시작하여 신체와 손을 훈련시킨다"고 하여, 비무장 훈련이 무기술의 기초가 됨을 인정했다.

# '''자기 확신 함양''': 병사들이 서로 대련하는 것을 장려하며 "만약 당신이 상대방을 두려워한다면 당신의 기술은 여전히 얕다. 만약 당신이 시합에 능하다면, 그것은 기술이 연마되었기 때문이다. 옛사람들은 '기술이 높으면 사람들의 용기가 크다'라고 말했다. 이것은 믿을 만하다"라고 언급하여, 훈련을 통해 강한 정신력과 용기를 기를 수 있다고 보았다.[6]

권법의 방법은 그것이 사용된 문화와 상황을 잘 반영한다. 예를 들어, 유명한 원앙진(鴛鴦陣) 대형과 같은 소규모 부대 전술에서는 부대의 양 측면이 보호되므로, 병사들은 정면과 후방의 위협에만 집중할 수 있었다. 이러한 상황에서 적의 공격은 높음, 중간, 낮음의 세 레벨과 왼쪽, 오른쪽, 중간의 세 방향으로 구성된 9개의 영역(매트릭스)으로 분석될 수 있었다. 방어자는 이 매트릭스에 대응하여 앞손, 뒷손, 앞발, 뒷발을 능동적 또는 수동적으로 사용하는 다양한 조합으로 대응할 수 있었다. 또한 적이 대형 뒤로 침투할 경우를 대비하여 후방에도 유사한 방어 매트릭스를 고려할 수 있었다. 처음에는 가능한 대응 방법이 매우 많아 보일 수 있지만, 경험을 통해 특정 상황에서 가장 효율적이고 효과적인 방법이나 조합을 자연스럽게 터득하게 된다. 이런 과정을 통해 특정 기술이 특정 상황, 방법, 자세와 연결되었으며, 이는 훈련 담당자의 판단에 따라 결정되었다. 척계광의 저작에는 특정 기술과 관계없이 적과 교전하는 순간의 생체역학적 원리에 대한 그림과 설명이 잘 나타나 있다.

참조

[1]

서적

Handbook of Korea

Korean Overseas Information Service

2003

[2]

서적

History of Korea and Hapkido

Andrew Jackson College Press

2001

[3]

서적

Tai Chi's Ancestors

Sweet Chi Press

1999

[4]

서적

Muye Dobo Tongji

Turtle press

2001

[5]

서적

Kung Fu Elements

Way of the Dragon Publ

2001

[6]

서적

An English Translation of General QI Jiguangs' "Quanjing Jieyao Pian" (Chapter on the Fist Canon and Essentials of Nimbleness) from the "Ji Xiao Xin Shu" (New Treatise of Disciplined Service)

University of Arizona

1993

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com