임진왜란

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

임진왜란은 1592년부터 1598년까지 일본이 조선을 침략한 전쟁으로, 조선, 명나라, 일본 세 국가가 참전했다. 일본은 조선을 점령하고 명나라를 정복하려 했으나, 조선의 저항과 명나라의 참전으로 실패했다. 조선은 국토가 황폐화되고 막대한 인명 피해를 입었으며, 문화재가 소실되고 사회·경제적으로 큰 변화를 겪었다. 일본은 도요토미 히데요시의 사망으로 철수했고, 조선은 명나라의 도움으로 전쟁을 종결했다. 전쟁 이후 조선은 국방력을 강화하고 일본과의 관계를 재정립했으며, 일본은 도요토미 정권이 몰락하고 에도 막부가 성립되는 계기가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1594년 분쟁 - 제2차 당항포 해전

1594년 4월 이순신이 이끄는 조선 수군이 경상남도 당항포에서 일본 수군을 격파한 제2차 당항포 해전은 임진왜란 초기 조선 수군이 해상 주도권을 확고히 하는 데 기여한 전투이다. - 1594년 분쟁 - 송유진의 난

송유진의 난은 1594년 임진왜란 이후 송유진이 주도하여 선조를 폐위하고 광해군을 옹립하려다 실패한 반란이다. - 1593년 분쟁 - 제2차 진주성 전투

제2차 진주성 전투는 임진왜란 중 일본군이 진주성을 함락시킨 전투로, 일본군의 압도적인 병력에 맞서 조선군이 격렬하게 저항했으나 결국 함락되어 수많은 조선군과 민간인이 학살당한 임진왜란 최악의 참극 중 하나이다. - 1593년 분쟁 - 벽제관 전투

벽제관 전투는 1593년 2월 임진왜란 중 서울 북쪽 벽제관에서 벌어진 명나라군과 일본군 간의 전투로, 평양 함락 후 명나라군의 서울 공략을 막기 위한 일본군의 요격 작전으로 인해 발생했으며, 명나라군이 패퇴하고 이여송이 부상당하는 결과를 낳아 명나라군의 전의 상실과 강화 협상 전환에 영향을 미쳤다. - 도요토미 정권 - 태합검지

도요토미 히데요시가 전국시대의 토지 소유 관계를 정리하고 통일된 조세 시스템 구축, 효율적인 세수 확보 및 징병을 위해 일본 전국의 토지를 조사한 사업이 태합검지이다. - 도요토미 정권 - 오대로

오대로는 도요토미 히데요시 사후 그의 아들 히데요리를 보좌하기 위해 도쿠가와 이에야스를 포함한 5명의 유력 다이묘가 임명되어 구성된 합의제 최고 권력 기구로서, 도요토미 정권의 안정을 꾀하며 국정을 운영하는 역할을 수행했지만 권력 다툼으로 붕괴되어 도쿠가와 이에야스의 에도 막부 개창에 영향을 미쳤다.

| 임진왜란 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 분쟁 | 임진왜란 |

| 다른 이름 | 임진왜란 (壬辰倭亂) 정유재란 (丁酉再亂) 임진조국전쟁 (壬辰祖國戰爭) 문록의 역 (文禄の役) 경장의 역 (慶長の役) 만력 조선지 역 (萬曆朝鮮之役) |

| 날짜 | 1592년 5월 23일 – 1598년 12월 16일 |

| 장소 | 한반도, 만주 용정 (현재의 하얼빈 룽징시) |

| 결과 | 일본의 철군, 조선, 명나라 연합군의 최종 승리 |

| 배경 | 도요토미 히데요시의 대륙 침략 야욕 정명가도(일본의 군사 통행권 요구)에 대한 조선국의 거부 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 조선 명나라 |

| 교전국 2 | 일본 |

| 지휘관 | |

| 조선군 지휘관 | 통수권자: 선조 광해군 지휘부: 이산해 → 류성룡 (영의정) 윤두수 (좌의정) 이항복 (우의정) 류성룡 → 이원익 (도체찰사) 김응남 (도체찰부사) 중앙군: 김명원 → 권율 (도원수) 신립† (도순변사) 김여물† (삼도도순찰사) 김성일 (→경상우병사) → 이일 (순변사) 지방군: 성응일 (좌방어사) 조경 (우방어사) 김수 (경상도순찰사) 권율 (→도원수) (전라도순찰사) 선거이 (→부원수) (전라도병마절도사) 이각 → 고언백 (경상좌도병마절도사) 김성일 → 조대곤 (경상우도병마절도사) 서예원† (김해부사) 송상현† (동래부사) 박진 (밀양부사) 정희적 (안동부사) 정발† (부산첨사) 윤인함 → 변응성 (경주부윤) 박의장 (경주판관) 김시민† (진주목사) 조영규† (양산군수) 이언성 (울산군수) 홍윤관†, 유극량, 박종남 (조방장) 송봉수 (대장) 이대수, 김효우 (군관) 수군: 이순신† → 원균† → 이순신† (삼도수군통제사) 박홍 → 원균† (경상좌도수군절도사) 원균† (→경상좌수사) → 배설 (경상우도수군절도사) 이순신† (→삼도수군통제사) (전라좌도수군절도사) 이억기† (전라우도수군절도사) 의병: 곽재우 조헌† 사명당 김덕령 고경명† 이준 |

| 명군 지휘관 | 통수권자: 신종 만력제 지휘부: 석성 (병부상서) 형개 (병부좌시랑) 송응창 (경략군문 병부우시랑) 이여송 (제독군무 도독동지) 심유경 (유격장군) 양호 (좌로군 사령관) 장세작 (우로군 사령관) 이여매 (좌협군 사령관) 조승훈 (우군 부총병, 요동군) 동일원, 이여백 (중로군 사령관) 천만리 (병참) 유정 (참장) |

| 일본군 지휘관 | 통수권자: 도요토미 히데요시 (태합 겸 태정대신) 도요토미 히데쓰구 (관백) 지휘부: 마에다 도시이에 (대로) 도쿠가와 이에야스 (대로) 이시다 미쓰나리 (봉행) 아사노 나가마사 (봉행) 마시타 나가모리 (봉행) 나쓰카 마사이에 (봉행) 마에다 겐이 (봉행) 오타 가즈요시 (무사, 감독) 총대장: 우키타 히데이에 (일본군 총대장 겸 8군 사령관) 제1군: 고니시 유키나가 (1군 사령관) 소 요시토시 마쓰라 시게노부 아리마 하루노부 오무라 요시아키 고토 스미하루 오야노 다네모토 제2군: 가토 기요마사 (2군 사령관) 나베시마 나오시게 사가라 나가쓰네 아카호시 다로베 게야무라 로쿠스케 제3군: 구로다 나가마사 (3군 사령관) 오토모 요시무네 제4군: 모리 가쓰노부(요시나리) (4군 사령관) 시마즈 요시히로 다카하시 모토타네 아키즈키 다네나가 이토 스케타카 시마즈 도요히사 제5군: 후쿠시마 마사노리 (5군 사령관) 도다 가쓰타카 조소카베 모토치카 조소카베 지카우지† 구와나 지카카쓰† 하치스카 이에마사 이코마 지카마사 도쿠이 미치유키† 구루시마 미치후사† 제6군: 고바야카와 다카카게 (6군 사령관) 모리 히데카네 다치바나 시게토라(무네시게) 다카하시 무네마스 쓰쿠시 히로카도 제7군: 모리 데루모토 제8군: 우키타 히데이에 (8군 사령관) 아사노 요시나가 나카가와 히데마사 미야베 나가후사(나가히로) 제9군: 도요토미 히데카쓰† (9군 사령관) 나가오카 다다오키 하세가와 히데카즈 기무라 시게코레 호소카와 오키모토 가토 미쓰야스 신조 나오사다 가스야 다케노리 모토시마 마타사부로† 다구치 야스케† 요네모토 스게지로† 이쿠다 우베에† 수군: 구키 요시타카 (수군 사령관) 도도 다카토라 와키자카 야스하루 와키자카 사효에† 와타나베 시치에몬† 마나베 사마노조† 가토 요시아키 가메이 고레노리 간 미치나가 구와야마 가즈하루 구와야마 사다하루 호리우치 우지요시 스기와카 우지무네 하야카와 나가마사 모리 다카마사 모리 요시야스 모리 무라하루† 오모리 로쿠다유† 가시바루 우시노스케† 아와다 한시치† 와타나베 시키부† 히토쓰야나기 나오모리 핫토리 가즈타다 |

| 병력 | |

| 조선군 병력 | 개전 당시 84,000여 명 개전 1년 후 (1593년) 175,000여 명 개전 5년 후 (1597년) 300,000여 명 개전 6년 후 (1598년) 450,000여 명 |

| 명군 병력 | 43,000여 명 ~ 100,000여 명 |

| 일본군 병력 | 약 160,000여 명 ~ 235,000여 명 |

| 사상자 | |

| 조선군 사상자 | 260,000여 명 |

| 명군 사상자 | 30,000여 명 |

| 일본군 사상자 | 170,000여 명 |

| 추가 정보 | |

| 로마자 표기 | Imjin waeran |

| 관련 전투 | 문록의 역 경장의 역 |

| 전역 | |

| 관련 전역 | |

2. 명칭

임진년에 일어난 일본의 난리라는 뜻으로, 임진왜란은 1592년(선조 25년)부터 1598년까지 2차에 걸쳐 도요토미 히데요시의 주도로 일본이 조선을 침략한 전쟁이다.[101] 조선과 일본 사이에 일어난 전쟁이란 뜻으로 '''조일전쟁'''(朝日戰爭)이라고도 부른다.

임진왜란의 배경과 원인은 복합적이다. 1392년 조선 건국 이후 200년간 동아시아는 큰 전쟁 없이 비교적 평화로운 시기를 보냈다. 그러나 조선, 일본, 명나라 내부에서는 각기 다른 정치적, 사회적, 군사적 변화가 일어나고 있었고, 이는 결국 전쟁으로 이어졌다.

일본에서는 당시 연호를 따서 '''분로쿠・게이초의 역'''(文禄・慶長の役|ぶんろく・けいちょうのえき|분로쿠게이초우노에키일본어)이라 부른다.[94] 도요토미 정권 시대부터 에도 시대 후기 무렵까지는 히데요시가 명나라 정복을 목표로 조선 반도에서 벌인 전쟁이라는 점에서 “'''당입(唐入)'''”이나 “당어진(唐御陣)”이라고 불렀다.[95] “'''조선정벌'''”이라는 표현도 역사적으로 자주 사용되었으며, 에도 전기 1659년에 간행된 호리 교안의 『조선정벌기』에서 이미 볼 수 있다.[96]

중화인민공화국과 중화민국에서는 당시 명나라 황제였던 만력제의 호를 따 '''만력조선전쟁'''(萬曆朝鮮戰爭, 萬曆朝鮮之役중국어)이라고 한다. 혹은 조선을 도와 일본과 싸웠다 하여 '''항왜원조'''(抗倭援朝)라고도 한다.[95]

조선민주주의인민공화국에서는 '''임진조국전쟁'''(壬辰祖國戰爭)이라고 한다.[104]

대한민국에서는 이 전쟁을 소중화사상을 기반으로 왜란이라고 정의하고, 전란이 일어났을 때의 간지를 따서, 분로쿠의 역을 “'''임진왜란(壬辰倭亂)'''”이라 부르고,[101] 게이초의 역을 “'''정유재란(丁酉再亂)'''”[102] 또는 “정유재란”[103]이라고 불렀다. 현재도 한국에서는 임진왜란이 전쟁 전체의 총칭으로 널리 사용되고 있다.

2012년부터 한국의 일부 교과서에서는 임진전쟁(壬辰戰爭)으로 표기가 바뀌었지만,[106] 여전히 임진왜란이 일반적으로 사용되고 있다.

영어권 국가들은 주로 '''일본의 한국 침공'''(Japanese invasions of Korea영어)이라고 부른다.

3. 배경과 원인

도요토미 히데요시는 1590년 조선에 명나라 정복을 위한 길을 열어줄 것을 요구하는 서신을 보냈으나, 조선은 이를 거절했다. 당시 일본에서는 “'''조선정벌'''”이라는 표현이 자주 사용되었으며, 에도 시대 전기 1659년에 간행된 호리 교안의 『조선정벌기』에서 이미 나타난다.[96]

조선에서는 이 전쟁을 소중화사상에 기반하여 왜란이라고 정의하고, 전란이 일어났을 때의 간지를 따서 분로쿠의 역을 “'''임진왜란'''”,[101] 게이초의 역을 “'''정유재란'''”[102] 또는 “정유재란”[103]이라고 불렀다.

중국에서는 “조선지역(朝鮮之役)”이라고 불렀지만, 이는 조선 전쟁(또는 조선에서의 전쟁)을 의미하며, 1950년의 동명의 전쟁 등 다른 조선에서의 전쟁과 구별하기 위해 근대 이후 당시 연호인 만력을 붙여 “'''만력조선지역(萬曆朝鮮之役)'''”이라고 칭하고 있다.[95]

최근, 삼국의 자국사를 넘어서기 위해 진행된 한·일·중 공동 연구에서는 “'''임진전쟁(壬辰戰爭)'''”이라는 명칭이 제안되었다.[105]

영어권에서는 “The Imjin War”,[107][108] “Japanese invasion of Korea”, “Japan's Korean War”[109] 등의 명칭이 사용된다.

이러한 상황에서 히데요시는 일본 내부의 불만을 외부로 돌리고, 자신의 권력을 과시하며, 대륙 진출의 야망을 실현하기 위해 조선 침략을 결심했다. 조선은 명나라와의 사대 관계를 중시하여 일본의 요구를 거절했고, 명나라는 조공국인 조선을 보호하고 일본의 팽창을 저지하기 위해 참전했다.

3. 1. 조선

1392년, 이성계 장군은 쿠데타를 일으켜 고려를 무너뜨리고 조선을 건국했다. 조선 태조로 즉위한 이성계는 명나라에 사대하여 조공 체제에 편입됨으로써 왕조의 정통성을 확보했다.[15] 명나라는 "형", 조선은 "아우"의 역할을 맡았으며, 조선은 류큐 왕국, 라오스, 대월, 아유타야 왕국 등 다른 조공국보다 높은 지위를 누렸다.[15]

조선과 명나라는 원나라 멸망 후 등장, 유교 이념, 여진족과 왜구의 위협 등 공통점이 많아 우호적인 동맹 관계를 유지했다.[15] 당시 조선의 주요 군사적 위협은 북쪽의 여진족과 해안을 약탈하는 왜구였다. 조선은 수군을 양성하고 쓰시마섬을 공격했으며(응영의 외구), 두만강에 방어선을 구축했다. 한편, 무로마치 시대부터 전국 시대까지 일본은 내란 상태였기에 조선은 일본을 큰 위협으로 여기지 않았다. 도요토미 히데요시의 도검수거령과 해적 금지령으로 왜구가 소멸되자, 조선은 히데요시의 침략 위협을 왜구의 연장선으로만 생각했다.

조선의 성곽은 주로 산성이었고, 성벽은 허술했으며, 탑이나 십자포화 배치가 없어 방어에 취약했다. 주민들은 전시 피난처인 성까지 거리가 멀어 피난에 어려움을 겪었다.

조선의 정치, 군사 상황과 통신사 파견에 대한 자세한 내용은 하위 섹션에서 다룬다.

3. 1. 1. 정치 상황

조선은 사화와 붕당 정치로 인해 정치, 경제, 사회 각 방면에서 큰 혼란을 겪었다. 신분 제도와 군역 제도가 무너지면서 권문세도가가 농장을 확대하고, 공납 제도도 문란해지는 등 사회 전반이 흔들렸다. 왕위 계승을 둘러싼 왕실 척신들의 정권 쟁탈전인 을사사화가 발생했고, 사림 또한 내분으로 인해 서로 대립했다. 명종 대에는 모후 문정왕후의 섭정으로 외척 세력이 권력을 장악하여 부패가 극심해졌다. 사림파 집권 후에도 정권은 동인과 서인으로 나뉘어 대립을 거듭하여 국정에 쏟은 노력에 비해 성과가 적었다.[18]

1583년 병조판서 이이(李珥)는 10만 양병설을 주장했으나[475], 서인이었던 그의 주장은 당시 정권을 잡고 있던 동인(유성룡이 영수)에 의해 받아들여지지 않았다. 1588년 남부 연안 20개 섬의 무장 제안도 거부되었다. 1590년 부산 항만 요새화 계획도 나왔지만 거절되었다. 일본의 침략 위협이 커지고 유성룡이 입장을 바꾼 후에도, 정치적 권력 다툼만 계속되었고 실제 군비 확장은 미흡했다.[476]

유성룡은 장군 백 명이 있어도 병사 훈련 방법을 아는 사람이 없다고 한탄할 정도로, 조선군은 군사적 지식보다는 인맥으로 승진이 결정되는 경우가 많았다.[477] 군대 조직은 허술했고, 병사들은 훈련을 거의 받지 못했으며, 장비도 부족하여 평소에는 성벽 건설 등에 동원되었다.[477]

3. 1. 2. 통신사 파견과 엇갈린 판단

도요토미 히데요시는 쓰시마국의 슈고 다이묘 소 요시토시를 통해 조선에 교섭을 요청했다. 조선 조정은 1590년(선조 23년) 일본의 정세를 파악하고자 서인 황윤길을 통신사로, 동인 김성일을 부사로, 허성을 서장관으로 임명하여 일본에 파견했다.

1591년 음력 3월, 통신사 편에 온 도요토미의 답서에는 정명가도(征明假道)라는 글자가 있어 침략 의도가 분명했지만, 통신사와 부사의 의견은 달랐다. 황윤길은 '반드시 병화(兵禍)가 있을 것'이라고 주장했지만, 김성일은 '그러한 정상이 없는데 황윤길이 장황하게 아뢰어 민심을 동요시킨다'고 반박했다. 동인인 허성마저 황윤길의 견해를 옹호했지만, 당시 정권을 장악한 동인은 백성이 동요하면 권력에 변화가 생길 것을 두려워하여 김성일의 의견을 따랐다. 류성룡이 김성일을 옹호한 것이 결정적인 역할을 했다. 류성룡은 징비록에서 김성일이 일본의 침략 의지를 간파했지만, 조정과 백성을 안심시키기 위해 반대 의견을 냈다고 적었다.[18]

3. 1. 3. 군사력 약화

조선 건국 이후, 정치·경제·사회 각 방면에서 큰 혼란이 일어났다. 신분 제도와 군역 제도가 무너지고 권문세도가가 농장을 확대했으며, 공납 제도 역시 문란해지는 등 사회 전반이 동요하였다. 조정에서는 왕위 계승을 둘러싼 왕실 척신들의 정권 쟁탈전인 을사사화가 발생했고, 사림 또한 내홍으로 상호 대립했다.[475] 명종 대 문정왕후의 수렴청정으로 외척 세력이 권력을 잡으면서 부패가 극심해졌다. 사림파 집권 후 정권은 동인과 서인으로 분열되어 대립했으며, 국정에 들인 노력에 비해 결실은 적었다.

조선 조정은 김수, 이광, 윤선각 등에게 무기 정비와 성 터 수축을 명하고, 신립과 이일에게 변방 순시를 지시하는 등 국방력 강화를 위해 노력했으나, 소극적인 대처로 큰 성과는 없었다. 선조는 이순신과 원균을 각각 전라좌수사와 경상우수사에 임명하여 전라도와 경상도에 배치했지만, 경상우수사 원균은 왜란 발발 3개월 전에 부임하여 전비를 갖추지 못했다. 반면, 1년 전에 전라좌수사로 부임한 이순신은 지속적인 방비로 개전 후 전라좌수영 수군의 승리에 기여했다. 거북선 건조 및 시험 운항은 왜란 발발 바로 하루 전에 이루어졌다.[476]

조선 수군은 삼국시대부터 왜구 격퇴 과정에서 강해졌으며, 임진왜란은 "16세기 최강의 육군과 최강의 (조선) 수군이 싸운 전쟁"으로 평가받는다. 그러나 조선 수군의 '최강성'은 이순신 휘하 전라좌수영군에 국한되었다.

조선은 건국 후 200년간 큰 전란 없이 상비군 체제에서 병농일치 예비군 체제로 전환되었다. 여진족과 분쟁이 잦은 북부 지방과 남부 수군은 상비군이 유지되었지만, 기타 지방에서는 문서상으로만 병력이 존재하고 실제로는 방군수포와 대역납포가 공공연히 이루어졌다. 기병은 상비군으로 경험이 많았지만, 임진왜란 주력인 보병은 질이 형편없었다.[477]

전쟁 징후가 뚜렷해지자 선조는 군비 강화, 무장 발굴, 성곽 보수, 해자 설치 등에 힘썼으나, 특히 경상도를 비롯한 남부 지방은 오랜 평화로 인해 많은 마찰을 겪었다. 경상감사 김수와 전라감사 이광이 성곽 수리 및 병장비 정비에 나서자, 지방에서는 부역이 가혹하다는 상소가 빗발치고 탄핵 위기까지 겪었다.

3. 2. 일본

1392년 일본에서는 무로마치 막부의 제3대 쇼군인 아시카가 요시미쓰가 난보쿠초의 분열을 종식시키고 전국의 지배권을 장악하였다. 15세기 중엽, 봉건 영주 세력에 대한 쇼군의 통제력이 약화되자 지방에 할거한 슈고 다이묘들이 사분오열하는 현상이 나타났다.

1467년 오닌의 난을 계기로 무로마치 막부의 권위가 실추되고, 이후 100여 년간 센고쿠 시대가 이어졌다. 이 혼란기에 지방의 신흥 무사 집단이 기존 세력인 슈고 다이묘를 대신하여 자립 태세를 갖추고 센고쿠 다이묘로 등장하였다.

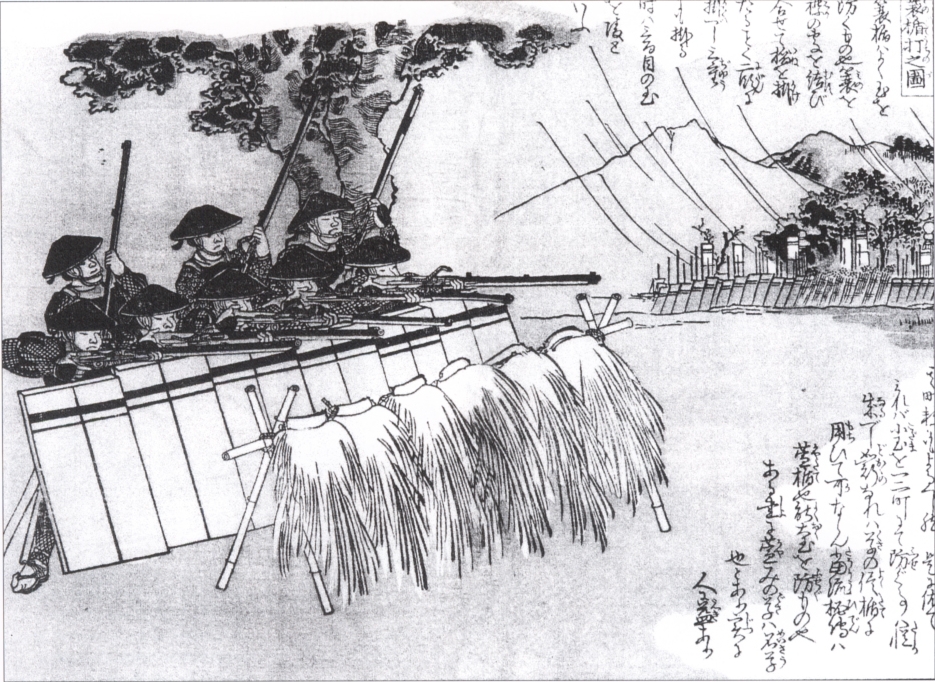

15세기 중엽 전국 시대에는 전투 양상이 대규모 집단 보병 전술로 변화하면서 전투 주체도 특정 영웅 소수가 아닌 보병 밀집 부대로 옮겨졌다. 경장비 보병인 아시가루(足經)가 출현하여 전투 승패를 가르는 중요한 역할을 담당하게 되었고, 16세기 중엽에 철포와 화약이 전래되면서 뎃포 부대(뎃포쿠미)와 궁사 부대(궁조)로 편성되어 공격의 주역을 맡았다.

오다 노부나가는 다이묘 세력 중 가장 먼저 이러한 전술 변화를 이용하여 통일에 주도권을 장악하였다. 1575년 나가시노 전투에서 조총을 보유한 보병을 주력으로 다케다 가쓰요리 군의 기병을 격파하여 새로운 전기를 열었다.[531] 1582년 도요토미 히데요시는 전투 부대의 병종을 기병과 보병으로 나누고 사무라이타이쇼(侍大將) 지휘 하에 기병, 총병, 궁병, 창검병 등의 단위대를 편성한 후 각조 지휘관으로서 기사와 보사를 두었다.

당시 일본군은 부대를 삼진이나 사진으로 나누어 단계별로 공격하는 전법을 기본으로 채택하였다. 제1진 기병이 2개 대로 전개하여 포위 태세를 갖추면 제2진 총병이 적 정면에서 조총을 사격하며 돌격하고, 제3진 궁병이 진격하면 제4진 창검병이 뒤따라 돌진하여 백병전을 벌이는 방식이었다. 비(非)전투 요원으로는 전령(소인), 수송(하부), 선박 운항(선두와 수주), 감찰(대목부), 의사, 승려[531]가 전투 부대와 작전을 지원하였다.

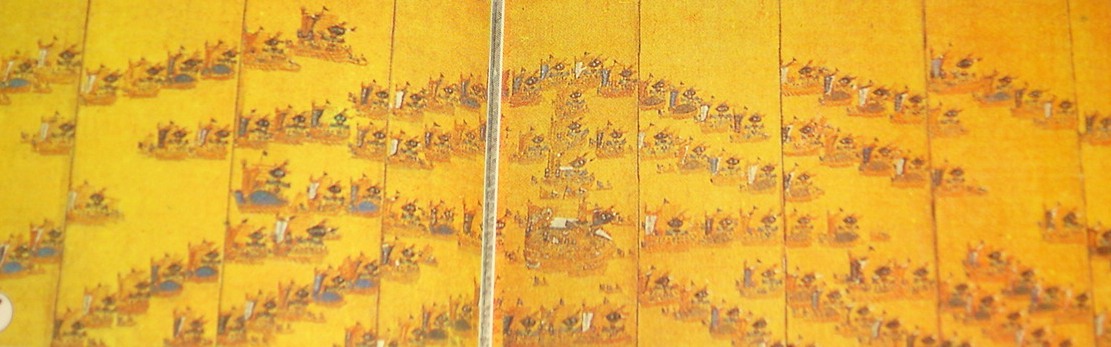

히데요시는 이러한 군사력을 바탕으로 1586년 대규모 건조 계획을 추진하여 조선 침공 직전에 전함 천여 척을 확보하였고, 종전 무렵에는 3천여 척의 대규모 선단을 보유하였다. 1591년에는 사이카이도, 난카이도, 산요도, 산인도, 기나이와 그 동방 일부 지역에 동원령을 내려 33만 병력을 동원할 준비를 하였다. 히데요시는 임진왜란 6년 전인 1586년에 일본 수군의 약점을 보완하기 위해 유럽의 범선인 카락과 갤리온 구입을 시도했으나 포르투갈인의 거절로 실패했다.[532] 당시 일본군은 뎃포, 창, 궁시, 일본도를 충분히 갖추고 있었으며, 주종 간 단결력이 막강하고 개인의 실전 경험이 풍부하여 전쟁에서 탁월한 전력을 발휘할 수 있었다.

도요토미 히데요시는 규슈 히젠국에 침략군과 예비군을 수용하기 위한 나고야성을 새로 지었다. 제1차 침략에는 총 158,800명으로 구성된 9개 사단이 참여했으며, 그중 21,500명으로 구성된 마지막 두 사단은 각각 쓰시마섬과 이키섬에 예비군으로 주둔했다. 일본은 전쟁 전반에 걸쳐 총 32만 명의 병력을 사용했다.

일본에서는 이 전쟁을 분로쿠의 역(文禄の役)이라고 부른다. 분로쿠(文禄)는 1592년부터 1596년까지의 일본 연호이다. 두 번째 침략(1597년~1598년)은 경장의 역(慶長の役)이라고 부른다. 에도 시대(17~19세기)에는 당입(唐入り)이라고도 불렀는데, 이는 "중국으로의 진입" 또는 당으로의 진입을 의미하며, 당나라는 중국과 동의어이다. 일본의 궁극적인 목표는 명나라 침략이었으나, 전쟁이 주로 한반도에 국한되자 히데요시는 곧 목표를 변경하게 된다.

3. 2. 1. 도요토미 히데요시의 야망

조선은 일본과의 외교에서 교린(交隣) 정책을 기본으로 유지하였다. 고려 말기부터 왜구가 한반도 해안을 침범하여 약탈을 일삼자, 조선 시대에는 수군력을 강화하고 성능이 뛰어난 대포와 전함을 양산하는 등 왜구 소탕에 힘썼다. 조선은 부산, 울산 등 일부 항구만 제한적으로 개방하여 통상 교류를 하였고, 이후 일본에 통신사를 파견하며 우호 관계를 유지했다.

1467년 오닌의 난을 계기로 무로마치 막부의 권위가 실추되고, 이후 100여 년간 센고쿠 시대가 이어졌다. 이 혼란기에 지방의 신흥 무사 집단이 기존 세력인 슈고 다이묘를 대신하여 자립 태세를 갖추고 센고쿠 다이묘로 등장하였다.

1591년 히데요시는 쓰시마국주 소 요시토시를 사신으로 파견하여 '''가도입명'''(假道入明), 즉 명나라로 가는 길을 빌려달라는 주장을 전달했다. 그러나 조선의 왕과 조정 신하들은 명나라와의 군신 관계를 깰 수 없었고, 일본을 업신여기는 마음도 있었다. 과거 삼포왜란을 겪었던 조선의 왕과 백관들은 일본이 명나라를 정복하는 과정에서 순순히 조선의 길만 빌린다는 주장을 의심했고, 결국 일본의 요청을 거절하였다.[519]

3. 2. 2. 히데요시의 정치·경제 개혁

전 일본을 통일한 히데요시는 곧 정치, 경제 개혁을 강력하게 전개하였다. 도요토미 정권은 토지제도 개혁인 검지(檢地)와 무기 몰수 정책인 가타나가리(刀狩)에 가장 심혈을 기울였다.

1591년 전 일본에 할거한 다이묘들에게 검지장과 구니에즈(지도)를 제출하게 하여 전국 통일을 과시했다. 검지장을 토대로 토지를 측량하고 수확고를 조사하여 전 일본의 생산력을 쌀로 환산하는 ‘고쿠다카(石高)제’를 실시하고 다이묘에게는 고쿠다카에 상응하는 군역을, 농민에게는 토지 소유권을 인정하는 대신에 고쿠다카에 합당하는 연공을 징수하였다. 이 과정에서 자신을 반대하는 도쿠가와에게는 고의로 간토 지방의 황무지로 이봉(移封)하였는데, 이것이 오히려 도쿠가와가 임진왜란에 불참하게 된 원인을 제공하였다.

가타나가리는 농민에게서 무기를 몰수하고 농민의 신분을 명확히 하고자 1588년에 시행되었으며, 1591년에는 ‘히토바라이(人掃)령’을 내려 신분상 이동을 금지하고 사농공상 신분을 확정하여 병농 분리를 완성하였다.

3. 2. 3. 예수회의 협조 의혹

예수회 소속 프란치스코 하비에르 신부는 1549년 8월 15일 일본에 첫발을 내디딘 후, 사쓰마 국주 시마즈 다카히사의 환대를 받았다. 1년여간 선교 활동을 한 후, 1550년 스오 국주 오우치 요시타카를 만나 화승총 등을 선물하고 교토에서의 선교 허락을 받았다. 이후 일본 내 가톨릭 교세는 폭발적으로 성장했고, 일본예수회 선교단은 1566년에 조선 복음화 계획까지 세웠다.[520] 1587년 전국을 평정한 도요토미 히데요시는 처음에는 교회 부지를 제공하고 선교를 적극 후원했다. 1589년 5월, 히데요시는 예수회 신부 가스파르 코엘료를 불러 중국과 조선 침공에 대한 자신의 구상을 밝혔고, 조선과 중국 정복에 성공하면 각지에 교회를 지어 선교에 협력하겠다고 약속하며 포르투갈 군함 2척을 지원해 달라고 요청했다.[521][522] 코엘료는 히데요시의 계획에 찬성하며 기리시탄 영주들을 움직여 적극 협력하겠다고 제안했다. 이에 따라 고니시 유키나가 등 기리시탄 영주들은 임진왜란 발발 시 최전방에서 조선군과 싸웠다. 그러나 예수회의 제안은 오히려 히데요시가 기리시탄 영주들을 경계하게 만들었고, 1587년 6월 19일 바테렌 추방령을 내려 가톨릭 예수회를 탄압하는 요인으로 작용했다. 히데요시의 가톨릭 금교령과 선교사 예수회 추방령에 다급해진 예수회 신부 알레산드로 발리냐노는 1591년 3월, 예수회 신부가 아닌 인도총독의 사절 자격으로 히데요시를 알현했다.[523] 발리냐노는 히데요시에게 값비싼 선물들을 바쳤고, 히데요시는 크게 기뻐하며 예수회 선교사들의 선교활동을 묵인했다.[525] 이때 히데요시와 발리냐노 사이에 어떤 묵계가 오갔는지는 알 수 없지만, 이듬해 임진왜란이 발발함과 동시에 예수회의 기리시탄 영주들은 전장의 최선봉에 나섰다. 그 과정에서 임진왜란으로 일본에 건너온 조선인들 일부에게 가톨릭 전도를 하게 된다.[526]

영국의 대중 역사 저술가이자 뉴욕타임즈 컬럼리스트를 역임한 폴 존슨은 그의 저서 《기독교의 역사》에서 예수회 알폰소 산체스 신부가 중국 정복 계획을 세웠고 일본인들이 이를 적극 지지하였다고 기록하고 있다. 산체스 신부의 계획은 유럽에서 1만~1만 2천 명의 군대가 파견되어야 하고, 마닐라와 일본에서 5~6천 명의 원주민을 동원해야 하며, 주력부대는 마닐라에서 출발하고 마카오와 광저우에 머무르고 있던 포르투갈인들이 협공을 해야 한다는 내용을 포함했다. 이 계획은 스페인의 무적함대가 영국에 대항했던 바로 그 때에 구상되었는데, 유럽의 가톨릭교회와 대다수의 일본인들이 지지하였다. 산체스는 예수회 선교사들이 일본인 지원자들을 모집하는 데 협조할 것을 허가해 달라는 편지를 마닐라 주교에게 보냈다. 당시 일본 지도자들은 예수회와 스페인 관리들끼리 교환한 서신의 구체적 내용은 몰랐어도 이런 중국 침공 계획이 논의되고 있다는 사실은 파악하고 있었다.[527]

3. 2. 4. 군사력 강화

15세기일본어 중엽 전국 시대에 이르러 전투 양상이 대규모 집단 보병 전술로 변화하면서 전투의 주체도 특정 영웅 소수가 아닌 보병 밀집 부대로 옮겨졌다.

전투 임무를 수행하는 경장비 보병인 아시가루(足經)가 출현하여 전투 승패를 가름하는 중요한 역할을 담당하게 되었다. 이들은 16세기 중엽에 철포와 화약이 전래되면서 뎃포 부대인 뎃포쿠미와 궁사 부대인 궁조로 편성되어 전투 시 공격의 주역을 맡았다.

당시 전국 다이묘 세력 가운데서 가장 먼저 이런 전술 변화를 이용하여 통일에 주도권을 장악한 무장이 바로 오다 노부나가였다. 1575년 오다 노부나가는 다케다 가쓰요리 군과 벌인 나가시노 전투에서 조총을 보유한 보병을 주력으로 다케다 군의 기병을 격파하여 전술 변화에 전혀 새로운 시기를 열어 놓을 만큼 뚜렷이 구분되는 전기를 열었다.[531] 그 후 1582년에 이르러 히데요시는 전투 부대의 병종을 기병과 보병 두 가지로 크게 나누고 사무라이타이쇼(侍大將)의 지휘 하에 기병, 총병, 궁병, 창검병 등의 단위대를 편성한 후에 각조 지휘관으로서 기사와 보사를 두었다.

이 무렵 일본군은 부대를 삼진이나 사진으로 나누어서 단계별로 공격하는 전법을 기본으로 채택하였다. 즉, 제1진인 기병이 2개 대로 전개하여 포위 태세를 갖추면 제2진인 총병이 적의 정면에서 조총을 사격하면서 돌격하고, 이어서 제3진인 궁병이 진격하면 제4진인 창검병이 뒤따라 돌진하여 백병전을 벌이는 방식이었다. 비(非)전투 요원으로서는 전령 업무를 담당한 소인, 수송 업무를 맡은 하부, 선박 운항 업무를 수행하는 선두와 수주, 감찰 업무를 행하는 대목부, 의사, 승려[531]가 전투 부대와 작전을 지원하였다.

히데요시는 이렇게 변모된 군사력을 바탕으로 1586년 무렵에 대규모 건조 계획을 추진하기 시작하여 조선 침공 직전에 전함 천여 척을 이미 확보하였고, 종전 무렵에는 3천여 척이나 되는 대규모 선단을 보유할 수 있었다. 조선 침공 직전인 1591년에는 사이카이도, 난카이도, 산요도, 산인도, 기나이와 그 동방 일부 지역에 동원령을 내려 병력 33만을 동원할 준비를 하였다.

히데요시는 임진왜란 6년 전인 1586년에 일본 수군의 약점을 보완하기 위해 유럽의 범선인 카락과 갤리온 구입을 시도했으나 포르투갈인의 거절로 실패했다.[532]

이 무렵 일본군은 뎃포, 창, 궁시, 일본도를 충분히 갖추고 있었으며, 주종 간 단결력이 막강하였을 뿐만 아니라 개인의 실전 경험이 풍부하여 전쟁에서 탁월한 전력을 발휘할 수 있었다.

명나라 군대는 약 84만 5천 명의 병력을 보유한 아시아 최대 규모의 군대였다. 그러나 1592년, 황실 군대는 몽골과의 전쟁과 북서부의 반란 진압에 힘을 쏟았다. 명나라 군대는 상당한 조직력을 갖추고 있었는데, 예를 들어 480km에 달하는 험준한 지형을 넘어 400문의 대포를 운반하여 몽골군에 대한 화력을 지원한 사례가 있다.

명나라 군대의 핵심은 보병이었으며, 총병, 검병, 화살을 사용하는 궁병, 일반 화살을 사용하는 궁병, 창병 등 다섯 부대로 나뉘어 기병과 포병의 지원을 받았다. 중국 보병의 기본 무기는 쇠뇌와 아케부스였고, 기병은 대부분 기마 궁병이었다. 중국 보병은 원추형 철모와 가죽이나 철로 만든 갑옷을 착용했다.

턴불에 따르면, "중국 야전포와 공성포는 당시 지역에서 최고였다"고 한다. 중국 대포는 주철로 만들어졌으며, 여러 종류로 나뉘었는데, 그중 가장 중요한 것은 "대장총"과 ''폴랑지''()였고, 후자는 후장식 대포였다.

중국군 지휘관 중 한 명인 이여송은 일본 기록에서 전통적으로 폄하되었지만, 턴불의 평가에 따르면 그는 "명나라에서 가장 뛰어난 장군 중 한 명"이었다. 이여송은 벽제관 전투에서 패했지만, 그것은 일시적인 패배였고, 일본군을 조선에서 몰아내는 목표를 달성한 유능한 전략가였다. 벽제관 전투에서의 패배에만 초점을 맞춘 일본 기록은 그의 업적을 가리는 데 이용되었다.

또 다른 중국 해군 지휘관 진린은 광둥성 출신으로 일본을 물리치고 조선을 방어하는 데 중요한 역할을 했다. 전쟁 승리에 기여한 뒤 진린은 조선과 중국에서 영웅으로 칭송받았다. 진린은 이후 조선의 광동 진씨의 시조가 되었고, 오늘날 그의 후손들은 중국과 조선에 걸쳐 퍼져 있다. 진린은 그의 해군 및 군사적 업적 때문에 광동선생이라는 별명을 얻었다.[28]

도요토미 히데요시는 규슈에 있는 옛 히젠국에 위치한, 침략군과 예비군을 수용하기 위한 유일한 목적으로 새로 지어진 나고야성에 군대를 집결시켰다. 원래 건축물은 남아 있지 않지만, 성터는 예전에는 별개의 마을이었던 친제이(현재 가라쓰시의 일부)에 남아 있다. 제1차 침략에는 총 158,800명으로 구성된 9개 사단이 참여했으며, 그중 21,500명으로 구성된 마지막 두 사단은 각각 쓰시마섬과 이키섬에 예비군으로 주둔했다. 일본은 전쟁 전반에 걸쳐 총 32만 명의 병력을 사용했다.

반면 조선은 현장군이 없는 소수의 군사 부대만을 유지했고, 방어는 비상시 시민 병력 동원에 크게 의존했다.[24] 제1차 침략 당시 조선은 총 84,500명의 정규군을 배치했고, 22,000명의 비정규 의용군이 지원했다.

명나라 군대는 전쟁 중 어느 시점에도 한국에 6만 명 이상의 병력을 배치하지 않았다. 전쟁 기간 동안 명나라는 총 166,700명의 병력을 파병했으며, 1700만위안 상당의 은과 보급품도 조선에 지원했다.

3. 3. 명나라

명과 조선의 관계는 '책봉-조공 체제'로 대표되는 전형적인 군신 관계였다. 조선은 사대 관계를 토대로 명을 섬기며 제후국으로서 명 황제에 의한 조선 국왕 책봉, 명의 연호 사용, 정기적인 조공 등의 의무를 졌다.[10]

초기에는 태조의 조선 국왕 인정 문제, 여진족 문제, 조공 문제 등으로 양국 간 분쟁이 있었으나, 16세기 사림파 등장 이후 명에 대한 사대가 당연시되면서 외교 관계는 이전 기조를 유지했다. 조선은 명의 선진 문물을 적극적으로 수용하려 했으며, 16세기 이후에는 경제 관계가 중요해졌다. 조선은 금, 은을 조공 품목에서 제외받았고, 명에서 비단이 대량 유입되면서 조·명·일 삼국 간 무역 구조가 정착되었다. 양국 관계는 대체로 우호적이었으나, 요동 정벌 문제, 여진족 문제 등으로 갈등을 겪기도 했다. 조선은 독립 유지, 선진 문물 수용, 왕권 안정을 위해 명과의 군신 관계를 받아들였다.

조선의 위기에 만력제와 명 조정은 혼란과 회의감에 휩싸였다.[10] 조선 조정은 평양으로 후퇴하며 명에 도움을 요청했고, 선조의 반복된 요청과 일본군의 국경 도달 후에야 명이 지원을 결정했다.[10] 명은 조공국인 조선을 지원할 의무와 일본의 중국 침략 가능성을 우려했다.[48] 요동 지방관은 조승훈의 5,000명 병력을 파견했으나, 조승훈은 일본군을 경멸하며 지나치게 자신만만했고 평양에서 크게 패했다.[10]

1592년 후반, 명은 상황 파악을 위해 평양에 조사단을 파견하고 9월까지 증원을 결정했다.[10] 닝샤 반란을 진압한 리 러송이 파견되었고,[10] 1593년 1월, 리 러송과 송영창 지휘 아래 4만여 명의 병력이 동원되었다.[10] 리 러송은 겨울 작전을 원했고,[10] 1593년 1월 5일 선봉대가 압록강을 건너 조선에 진입, 의주에서 선조와 조선 조정의 공식 환영을 받았다.[10]

오랜 기간 중국 왕조의 충실한 조공국이었던 태국은[10] 일본 공격을 제안했으나, 명은 이를 거부하고 태국에 버마 공격을 명령했다.[10]

3. 3. 1. 명나라의 정세

1368년 개국된 명(明)은 15세기 초 영락제 때 국력이 강해졌으나, 영락제 사후 국력이 급격히 쇠퇴하기 시작했다. 1449년에는 정통제가 오이라트부를 친정하다가 도리어 패전하여 포로가 된 토목보의 변을 계기로 명의 국제적 영향력이 점차 약화되었고 내부 기강도 해이해져 갔다.

이후 16세기에 이르러 환관의 발호로 정치가 혼란해지고 전국이 반란에 휩싸일 만큼 크게 동요하였고, 이 무렵 기세를 떨치기 시작한 왜구 집단은 명의 변경 해안 지대를 휩쓸었다.

이에 명은 북쪽으로는 몽골족, 남쪽으로는 왜구의 침입을 막아야 했으며, 이러한 외부 압력은 자연히 국력 쇠퇴를 가속화하는 요인이 되었다.

만력제가 등극하면서 10년간은 장거정을 비롯한 대정치가가 등장하여 다시 중흥하는 기회를 맞았으나, 장거정이 죽자 만력제는 국사를 돌보지 않고 정사를 환관에게 일임해 정치는 다시 혼란에 빠졌다. 영하(寧夏)에서 일어난 몽골의 항장(降將) 보바이의 반란과 귀주의 토관(土官) 양응룡(楊應龍)의 난을 평정해야 했고, 이후에는 임진왜란으로 조선에 원군을 보내 국력을 소모하게 되었다.[10]

3. 3. 2. 명의 대외 관계

1368년 건국된 명은 15세기 초 영락제 시기에 국력이 강성했으나, 이후 쇠퇴하기 시작했다. 1449년 정통제가 오이라트와의 토목보의 변에서 패배하면서 명의 국제적 영향력은 약화되었고, 내부 기강도 해이해졌다. 16세기에는 환관의 발호로 정치 혼란이 심해지고 전국적으로 반란이 일어났으며, 왜구가 해안 지역을 휩쓸었다. 명은 북쪽으로는 몽골족, 남쪽으로는 왜구의 침입에 맞서 싸워야 했고, 이는 국력 쇠퇴를 가속화했다.

만력제 즉위 후 10년간 장거정 등 뛰어난 정치가들이 등장하여 중흥의 기회를 맞았으나, 장거정 사후 만력제가 정사를 소홀히 하고 환관에게 권력을 맡기면서 정치는 다시 혼란에 빠졌다. 닝샤에서 일어난 보바이의 반란과 귀주 양응룡의 난을 진압해야 했고, 임진왜란으로 조선에 군대를 파견하면서 국력을 소모하게 되었다.

명은 건국 초 위소제도라는 군사 제도를 채택했다. 위소의 최소 단위는 백호소(병사 100명, 지휘관 12명)였고, 10개의 백호소가 천호소, 5개의 천호소가 1위를 구성했다. 1위의 병력은 5,600명이었으며, 여러 위가 모여 군단인 도지휘사사를 형성했다. 위소의 병사들은 평시에는 둔전과 군사 훈련을 하고, 전시에는 중앙에서 파견된 총병관의 지휘를 받았다. 16세기 전반까지 명은 전국에 16개 도지휘사사, 5개 행도지휘사사, 2개 유수사를 두었고, 병력은 총 329만여 명에 달했다. 황제 친위군인 금의위 등의 병력도 15만여 명이었다.

위소제도의 경제 기반은 군둔이었으나, 영락제 시기 둔전병 부담이 가중되면서 기초가 흔들리기 시작했다. 토목보의 변 이후 민병 모집으로 병력을 보충했으나, 정치 혼란과 군 기강 해이로 전투력이 약화되어 후금 건국의 계기가 되었다.

조선은 건국 초부터 사대교린 정책을 통해 명과는 사대하고 여진, 왜와는 교린하는 정책을 택했다. 그러나 조선의 군사력이 약해지면서 교린 정책은 제대로 이루어지지 못했고, 명에 의존하는 상황이 되었다. 명과 조선의 관계는 '책봉-조공 체제'로 대표되는 군신 관계였다. 조선은 제후국으로서 명 황제에 의한 국왕 책봉, 명의 연호 사용, 정기적인 조공 등의 의무를 졌다.

명의 내정 간섭은 거의 없었으나, 초기에는 조선 국왕 인정 문제, 여진족 문제, 조공 문제로 갈등이 있었다. 16세기 사림파 등장 이후 사대주의가 강화되면서 명과의 외교 관계는 이전 기조를 유지했다.

명과 조선의 평화로운 관계 속에서 조선은 명의 선진 문물을 적극적으로 수용하려 했다. 16세기 이후 경제 관계가 중요해졌는데, 조선은 조공 부담을 줄이기 위해 노력하여 금, 은을 조공 품목에서 제외받았다. 양국 간 통상은 원활하지 않았으나, 조선 내부 농업 경제력 향상과 명의 비단 수요 증가로 명에서 비단과 원사가 대량 유입되었다. 이는 조선의 은광 개발과 일본에서의 은 유입을 가속화하여 조·명·일 삼국 간 무역 구조를 정착시켰다.

16세기까지 양국 관계는 대체로 우호적이었으나, 요동 정벌 문제, 여진족 문제 등으로 갈등을 겪기도 했다. 조선은 독립 유지와 선진 문물 수용을 위해 군신 관계를 받아들였으며, 사대 외교는 굴복이라기보다는 왕권 안정, 문화 외교, 공무역의 성격을 가졌다.

조선의 위기를 본 만력제와 명 조정은 처음에는 조공국이 빠르게 함락된 것에 혼란스러워했다.[10] 조선 조정은 처음에는 명에 도움을 요청하는 것을 주저했으나, 선조의 반복된 요청과 일본군이 조선과 중국 국경에 도달한 후에야 명은 지원을 결정했다.[10] 명은 조선이 조공국이었기 때문에 지원할 의무가 있었고, 일본의 중국 침략 가능성을 용납하지 않았다.[48] 요동 지방 관리는 평양 함락 후 선조의 요청에 따라 조승훈이 이끄는 5,000명의 병력을 파견했다. 조승훈은 일본군을 경멸하고 지나치게 자신만만했으나,[10] 평양에서 일본군에게 크게 패했다.

1592년 후반, 명은 상황 파악을 위해 평양에 조사단을 파견했고,[10] 9월까지 증원을 결정했다. 닝샤 반란을 진압한 리 러송이 일본군 격퇴를 위해 파견되었다.[10] 1593년 1월, 리 러송과 송영창 지휘 아래 4만여 명의 병력이 파견되었다. 리 러송은 겨울 작전을 원했고,[10] 1월 5일 선봉대가 압록강을 건너 조선에 진입했다. 의주에서 선조와 조선 조정은 리 러송 등을 공식 환영하고 전략을 논의했다.[10]

오랜 기간 중국 왕조의 충실한 조공국이었던 태국은[10] 도요토미 히데요시의 계획에 개입하기 위해 일본 공격을 제안했으나, 명은 이를 받아들이지 않고 태국에 버마 공격을 명령했다.[10]

4. 경과

도요토미 히데요시는 일본 국내 다이묘들의 군사력을 외부로 돌려 국내 안정과 권력 강화를 꾀하고, 신흥 상업 세력을 억제하고자 명나라 침략을 계획했다는 견해가 있다.[533]

1592년 1월, 히데요시는 쓰시마 국주에게 조선을 일본에 복속시키고 명나라 정벌 과정에서 일본군의 길잡이 역할을 하도록 명령했다. 소 요시토시는 '가도입명(假道入明)'이라는 명분으로 조선에 협상을 요청했으나 거절당했다.(정명가도) 히데요시는 조선 출병을 위해 병력을 최대한 징병했으며, 도쿠가와 이에야스 등 일부 다이묘는 징병에 응하지 않았다.

임진왜란의 주요 경과는 다음과 같다.

조선은 이순신이 이끄는 수군의 활약, 각지에서 일어난 의병, 그리고 명나라의 지원군 덕분에 전세를 회복했다. 특히 이순신은 옥포 해전, 사천 해전, 당포 해전, 한산도 대첩 등에서 승리하며 일본군의 해상 보급로를 차단했다.

1593년 1월, 이여송이 이끄는 명나라 군대는 조선군과 함께 평양성을 탈환했다. 그러나 벽제관 전투에서 패배 후 개성으로 후퇴했다. 이후 권율이 이끄는 조선군은 행주산성 전투에서 일본군을 격퇴했다.

1593년 4월, 일본군은 제2차 진주성 전투에서 진주성을 함락시켰지만, 큰 피해를 보았다. 이후 조선과 일본은 강화 협상을 진행했지만, 1596년 결렬되었다.

1597년, 일본은 정유재란을 일으켜 다시 조선을 침략했다. 칠천량 해전에서 조선 수군이 대패했지만, 이순신은 명량 해전에서 일본 수군을 격파하며 다시 제해권을 장악했다.

1598년, 도요토미 히데요시가 사망하면서 일본군은 철수를 시작했다. 이순신은 노량 해전에서 일본군을 추격하여 큰 승리를 거두었지만, 전투 중 전사했다. 노량 해전을 끝으로 임진왜란은 막을 내렸다.

4. 1. 전쟁 초기: 일본군의 침공과 조선의 패배 (1592년)

1592년 5월 23일(음력 4월 13일) 고니시 유키나가가 이끄는 일본군 제1군이 부산진성을 공격하여 함락시키고, 이어 동래성도 함락시켰다.[534] 6월 3일(음력 4월 24일) 이일이 상주에서 패배하고, 6월 7일(음력 4월 28일) 신립이 탄금대에서 크게 패하고 전사하면서 조선군의 방어선은 무너졌다.

일본군은 육군과 수군이 협력하여 진격하는 작전을 펼쳤다. 고니시 유키나가의 제1군은 부산에서 한양으로, 가토 기요마사의 제2군은 울산에서 한양으로 진격하여 합류하고, 구로다 나가마사의 제3군은 김해에서 추풍령을 넘어 북진하였다.

6월 11일(음력 5월 2일) 일본군은 개전 20일 만에 한양을 점령하고, 6월 26일(음력 5월 17일) 임진강 전투에서 김명원을 격파한 후 평안도와 함경도로 진격하였다. 7월 21일(음력 6월 13일)에는 평양성이 함락되었고, 선조는 의주로 피신하였다.

센고쿠 시대를 거치며 전쟁 경험이 풍부했던 일본군과 달리, 조선군은 군비가 부족하고 실전 경험이 없어 제대로 대응하지 못했다. 일본군이 빠르게 진격하면서 병사들이 탈영하는 일도 빈번했고, 대구읍성과 같이 급조된 방어 시설은 제대로 활용되지 못했다.

전황이 불리해지자 조선 조정은 명나라에 구원을 요청하는 한편, 임해군과 순화군을 함경도와 강원도에 보내 근왕병을 모집하려 하였다.

일본에서는 성이 함락되면 성주가 할복하고 주민은 항복하는 것이 일반적이었으나, 조선에서는 왕이 도성을 버리고 도망치고 백성이 저항하는 모습에 일본군은 당황하였다. 일본군은 조선에서 보급과 급료를 충당할 계획이었으나, 백성들의 저항으로 차질을 빚게 되었다.

조선 정부는 일본군에 의해 쉽게 함락된 이유를 검토하고, 류성룡은 성곽 방어의 취약성과 일본군의 뛰어난 조직력을 지적하였다. 이후 조선 조정은 군사 개혁을 시작하여 1593년 9월 훈련도감을 설치하고, 군대를 재편성하여 훈련을 강화하였다. 또한 무예제보를 저술하여 군사 훈련의 지침으로 삼았다.[40]

| 임진왜란 일본군 첫 번째 침략(1592~1593) | |||

|---|---|---|---|

| 사단 | 지휘관 | 병력 | 총병력 |

| 제1사단 | 고니시 유키나가(Konishi Yukinaga) | 7,000 | 18,700 |

| 소 요시토시(Sō Yoshitoshi) | 5,000 | ||

| 마쓰라 시게노부(Matsura Shigenobu) | 3,000 | ||

| 아리마 하루노부(Arima Harunobu) | 2,000 | ||

| 오무라 요시아키(Ōmura Yoshiaki) | 1,000 | ||

| 고토 스미하루(Gotō Sumiharu) | 700 | ||

| 제2사단 | 가토 기요마사(Katō Kiyomasa) | 10,000 | 22,800 |

| 나베시마 나오시게(Nabeshima Naoshige) | 12,000 | ||

| 사가라 요리후사(Sagara Yorifusa) | 800 | ||

| 제3사단 | 쿠로다 나가마사(Kuroda Nagamasa) | 5,000 | 11,000 |

| 오토모 요시무네(Ōtomo Yoshimune) | 6,000 | ||

| 제4사단 | 시마즈 요시히로(Shimazu Yoshihiro) | 10,000 | 14,000 |

| 모리 요시마사(Mōri Yoshimasa) | 2,000 | ||

| 다카하시 모토타네(Takahashi Mototane), 아키즈키 타네나가(Akizuki Tanenaga), 이토 스케타카(Itō Suketaka), 시마즈 타다토요(Shimazu Tadatoyo)[41] | 2,000 | ||

| 제5사단 | 후쿠시마 마사노리(Fukushima Masanori) | 4,800 | 25,100 |

| 토다 가쓰시게(Toda Katsushige), 이코마 가즈마사(Ikoma Kazumasa) | 3,900 | ||

| 초소카베 모토치카(Chōsokabe Motochika) | 3,000 | ||

| 이코마 치카마사(Ikoma Chikamasa) | 5,500 | ||

| 쿠루시마 미치후사(Kurushima Michifusa) | 700 | ||

| 하치스카 이에마사(Hachisuka Iemasa) | 7,200 | ||

| 제6사단 | 고바야카와 다카카게(Kobayakawa Takakage) | 10,000 | 15,700 |

| 고바야카와 히데카네(Kobayakawa Hidekane), 타치바나 무네시게(Tachibana Muneshige), 타치바나 나오츠구(Tachibana Naotsugu), 츠쿠시 히로카도(Tsukushi Hirokado), 안코쿠지 에케이(Ankokuji Ekei) | 5,700 | ||

| 제7사단 | 모리 테루모토(Mōri Terumoto) | 30,000 | 30,000 |

| 소계 | 162,300 | ||

| 예비대(제8사단) | 우키타 히데이에(Ukita Hideie) (쓰시마섬) | 10,000 | 21,500 |

| (제9사단) | 도요토미 히데카쓰(Toyotomi Hidekatsu)와 호소카와 다다오키(Hosokawa Tadaoki) (이키섬) | 11,500 | |

| 소계 | 183,800 | ||

| 나고야 주둔군 | 도쿠가와 이에야스(Tokugawa Ieyasu), 우에스기 카게카쓰(Uesugi Kagekatsu), 가모 우지사토(Gamō Ujisato), 사타케 요시노부(Satake Yoshinobu) 외 | 75,000 | 75,000 |

| 소계 | 258,800 | ||

| 해군 제외 | 쿠키 요시타카(Kuki Yoshitaka), 와키자카 야스하루(Wakizaka Yasuharu), 가토 요시아키(Katō Yoshiaki), 오타니 요시츠구(Ōtani Yoshitsugu) | −9,000 | |

| 총계 (반올림) | 250,000 | ||

4. 1. 1. 어가의 도주

1592년 5월 23일(음력 4월 13일) 히데요시의 침공 명령으로 정발이 지키던 부산진성과 송상현이 지키던 동래성이 함락되었다.[534] 6월 3일(음력 4월 24일) 순변사 이일이 상주에서 패하고, 6월 7일(음력 4월 28일) 도순변사 신립이 탄금대에서 대패하고 전사하였다.[534]1592년(선조 25) 4월 13일 일본군이 부산포에 상륙하여 파죽지세로 북진하자,[535] 조정은 보름 만에 한성을 버리고 개성으로 피난했으며, 이어 평양을 거쳐 의주까지 갔다.[535]

1592년 4월 28일 선조는 대간을 불러 파천을 상의했고, 조정에서는 파천을 논의하였다.[536] 영의정 이산해(李山海)는 혼자 울며 통곡하다가 정사가 끝난 뒤 승지 신잡(申磼)에게 과거에도 피신한 사례가 있었다며 설명하였다.[536]

선조는 어디로 가야 할지를 신하들에게 물었고, 도승지 이항복은 의주에 가서 어가를 멈추고 있다가 만약 어려운 상태에 빠져서 힘이 다 없어지고 팔도가 적에게 모두 함락된다면, 즉시 명나라 조정에 가서 사태의 위급함을 호소해야 한다면서 중국과 가까운 의주 쪽으로 피난할 것을 건의했다.[536] 4월 28일 광해군을 세자로 정했는데, 세자 책봉은 평양성에 도착하여 임명했다.[536] 4월 30일 궁인들을 소집한 선조는 궐문을 나섰다.[536]

선조와 백관 일행은 임진강을 건너자 일본군의 추격을 늦추려고 나루터를 방해하고 배 여러 척을 침몰시켰다.[536] 개성을 거쳐 평양에 이르러서는 광해군을 왕세자로 책봉하였다.[536] 선조는 도읍지를 평양으로 옮기는 천도를 계획했다가 대신들의 반대로 무산되었고, 1592년 6월 22일 의주 행재소에서는 명나라로 망명을 계획하고 사신을 보내 6월 27일 망명 허락을 명나라로부터 받았지만 대신들의 반대로 무산되었다.[536]

도성 사대부들의 계속된 환도 요청과 사헌부, 사간원이 여러 번 선조에게 돌아올 것을 요청하여, 1593년(선조 26) 9월 21일에 출발하여 10월 3일 한양에 도착하였다.[536] 선조는 의주까지 가서 명나라로 피신하여 망명정부를 세울 것도 고려하였으나 신하들의 반대로 실패하였다.[536] 1593년(선조 26) 8월 의주에서 몇 차례 남하하여 평양성을 거쳐서 해주까지 왔다가 다시 의주 근처로 올라가는 일을 반복하였다.[536]

1593년 9월 20일 윤두수는 속히 환도할 것을 주청하였다. 선조는 1593년(선조 26) 9월 22일 해주를 출발, 한성부 정릉동 행궁에 나타났다.[536]

4. 2. 조선의 반격과 명나라의 참전 (1592년 ~ 1593년)

조선 조정은 광해군을 왕세자로 책봉하고 분조를 이끌게 하여 각지를 돌며 의병 봉기를 촉구했다. 이는 병농일치 군사제도를 시행했기 때문에 당연한 절차였다. 의병장에게는 관직이 주어졌고, 무과 급제자와 현감 이상 관리로서 대우받았다. 그러나 이는 기존 무과 급제자들과 갈등을 빚었고, 김덕령 사건으로 이어지기도 했다. 한편, 공명첩을 통해 군량미를 모으고 근왕군을 모집하기도 했다. 광해군의 분조 활동 소식에 각지의 사대부와 백성들은 광해군을 따르고 근왕군에 참여하고자 했다. 광해군은 근왕병을 모집하고 군량미를 확보하며 민심을 안정시켰고, 명나라 장군들도 광해군을 칭찬했다.[195]

의병들은 일본군의 보급로와 통신망을 차단하여 일본군을 곤란에 빠뜨렸다. 의병의 봉기로 민심은 안정되었고, 조선 관군은 재기할 시간을 벌었다.

1592년 이순신이 이끄는 조선 수군은 사천 해전, 당포 해전, 한산도 대첩에서 일본 수군을 패퇴시키고 제해권을 장악하였다. 일본군은 보충 병력과 군수품 수송이 어려워져 곤경에 빠졌다.

선조가 의주로 피난 간 뒤 명나라에 구원을 요청하자, 명나라 조정에서는 조선에 원군을 파견해야 하는지에 대한 논의가 있었다. 병부상서 석성은 조선에서 일본군을 막아야 명나라 영토까지 전란이 확대되는 것을 막을 수 있다고 주장하여, 대규모 원군을 파견하기로 결정하였다.[195] 이때 명나라는 일본의 진정한 의도가 명나라를 정벌하는 데 있다고 판단하였다.[195]

1593년 음력 1월, 이여송과 송응창이 이끄는 4만여 명의 명나라 대군은 조선군과 연합하여 평양성을 탈환하였고, 일본군은 한양으로 후퇴하였다.[195] 명군은 처음 파병한 3천여 명을 시작으로 전쟁이 끝날 무렵에는 10만여 명의 대군을 조선에 주둔시켰다.[195]

명군은 벽제관 전투에서 패배한 후 개성으로 잠시 후퇴했다.[195] 이후 일본군은 한양에 집결하여 함경도에서 철수한 가토 기요마사의 군대와 연합하여 행주산성을 공격하였으나, 권율이 이끄는 조선군과 백성들의 저항, 화차의 활약으로 방어에 성공하였다. 행주대첩에서 일본군 총대장 우키타 히데이에는 부상을 입었다.[195] 이 전투는 김시민의 진주성 전투, 이순신의 한산도 대첩과 더불어 임진왜란 3대첩 중 하나로 꼽힌다.

1593년 음력 4월, 일본군은 제1차 진주성 전투에서 함락하지 못한 진주성을 공격했다. 조선군과 9일간 치열한 전투 끝에 의병장 김천일, 경상우병사 최경회, 충청병사 황진 등이 전사하고 성이 함락되었으나, 일본군도 큰 피해를 입어 전라도로 진격하지 못했다. 이를 제2차 진주성 전투라 한다. 이로써 전라도는 전쟁 내내 일본군의 침입으로부터 보호받았으며, 최대 곡창지대로서 인구가 많아 반격의 발판이 되었다.[537]

4. 2. 1. 조선 수군의 활약

1592년, 이순신이 이끄는 조선 수군은 압도적인 화력과 탁월한 전술을 이용하여 일본 수군을 사천 해전(음력 5월), 당포 해전(음력 6월), 한산도 대첩(음력 7월)에서 패퇴시키고 제해권을 장악하였다.[58] 일본군은 보충 병력과 군수품 수송이 어려워져 곤경에 빠졌다. 명나라 원군과 조선 수군 및 의병의 활동은 조선에 불리했던 전세를 소강상태로 만드는 원동력이 되었다.

조선 수군은 1차 일본 침략 때와 마찬가지로 2차 침략에서도 해상 보급선을 공격하여 육상에서의 일본군 진격을 방해함으로써 결정적인 역할을 하였다. 그러나 선조는 일본의 모략과 조정 내 정치적 다툼을 이용하여 이순신을 파직하고 투옥하였다. 정부 관료들은 신뢰할 만한 일본 첩자로 여겨지는 자의 첩보를 바탕으로 일본군에 대한 기습 해상 작전을 명령했으나, 이순신은 이것이 함정을 알고 명령에 불복했다. 결국 원균이 이순신을 대신하여 조선 수군의 지휘권을 맡게 되었다.

원균은 즉시 행동에 나서 100척이 넘는 함선을 여수 앞바다에 집결시켜 일본군을 수색했다. 사전 준비나 계획 없이 원균은 전 함대를 부산으로 향하게 했고, 항해 하루 만에 부산 근처에 대규모 일본 함대가 있다는 보고를 받고 즉각 공격을 결정했다.

이어진 칠천량 해전에서 원균은 일본군의 기습 공격에 속수무책으로 당했다. 조선 함선들은 조총 사격과 일본군의 접근전에 압도당해 거의 전멸했다. 배설 장군은 원균의 지휘에 복종하지 않고 13척의 판옥선을 이끌고 조선 남서 해안으로 도주하여, 이 함선들은 몇 달 동안 조선 수군의 유일한 전투력이 되었다.

칠천량 해전은 임진왜란에서 일본이 거둔 유일한 결정적인 해전 승리였다. 원균은 기함이 침몰한 후 섬으로 헤엄쳐 도망쳤으나 일본군에게 사살당했다. 이 승리로 일본 수군은 수송선을 안전하게 호위하고 상륙 작전을 지원할 수 있게 되었다.

명량 해전

칠천량 해전의 참패 후, 선조는 즉시 이순신을 복권시켰다. 이순신은 여수로 돌아왔지만, 함대 대부분이 파괴된 것을 확인하고, 배설이 빼돌린 13척의 함선과 약 200명의 병력으로 함대를 재편성하였다. 1597년 10월 26일, 명량 해협에서 이순신은 약 133척의 전투함과 200척의 보급선으로 구성된 대규모 일본 함대와 조우하였다. 이순신은 좁은 해협을 이용하여 함선들을 일렬로 배치함으로써 일본 함대의 수적 우세를 무력화시켰다. 명량 해전은 이순신의 승리로 끝났고, 다시 해상 주도권을 장악하였다. 조선 수군은 단 한 척의 함선도 잃지 않았고, 약 30척의 일본 전투함을 격침시키고 30척에 심각한 피해를 입혔다. 명량 해전은 수적 열세에도 불구하고 승리하여 이순신의 가장 위대한 전투로 여겨진다. 그러나 승리 후에도 조선 수군은 여전히 일본 수군에 수적으로 열세였기 때문에, 이순신은 황해로 철수하여 함대를 보급하고 기동 방어를 위한 공간을 확보하였다.[58] 조선 수군 철수 후, 일본 수군은 영광군의 일부 섬 근처, 한국 서해안으로 침입하였다.

승전의 뒷 배경에는 뛰어난 지휘력과 급습 외에도 총통이라는 강력한 화력병기, 안정적인 판옥선, 거북선이라는 새로운 전투함이 조합된 '발전되고 강력한 무기체계'의 전력화가 있었다.

4. 2. 2. 의병의 봉기

조정에서는 광해군을 왕세자로 책봉하고, 분조를 이끌게 하여 각지를 돌며 의병 봉기를 촉구했다. 이는 조선이 병농일치 군사제도를 시행했기 때문에 당연한 절차였다. 의병장에게는 관직이 주어졌고, 무과 급제자와 현감 이상 관리로서 대우받았다. 그러나 이는 기존 무과 급제자들과 갈등을 빚었고, 김덕령 사건으로 이어지기도 했다. 한편, 공명첩을 통해 군량미를 모으고 근왕군을 모집하기도 했다. 광해군의 분조 활동 소식에 각지의 사대부와 백성들은 광해군을 따르고 근왕군에 참여하고자 했다. 광해군은 근왕병을 모집하고 군량미를 확보하며 민심을 안정시켰고, 명나라 장군들도 광해군을 칭찬했다.[195]의병들은 일본군의 보급로와 통신망을 차단하여 일본군을 곤란에 빠뜨렸다. 의병의 봉기로 민심은 안정되었고, 조선 관군은 재기할 시간을 벌었다.

각지에서 일본군에 대항하는 의병이 일어났다. 조헌은 충청도 옥천에서 일어나 청주와 금산에서 일본군과 싸우다 전사했고, 곽재우는 경상도 의령에서 거병하여 의령과 창녕에서 일본군과 싸우고 진주에서 김시민과 함께 일본군을 방어했다. 고경명은 전라도 장흥에서 거병하여 은진까지 북상했다가 금산성에서 일본군과 싸우다 전사했으며, 김천일은 호남에서 거병하여 수원을 근거지로 일본군과 싸우고 강화도로 이동했다가 진주에서 전사했다. 정문부는 함경도에서 활약하여 경성과 길주를 회복하고 일본군을 몰아내 함경도를 수복했다. 묘향산의 서산대사 휴정은 승려들에게 격문을 보내 제자 사명당 유정과 함께 승병 1,700명을 이끌고 평양 탈환전에 참여하여 도총섭에 임명되었고, 제자 처영도 승병을 모집하여 전라도에서 권율과 함께 활동했다.

특히, 조선군은 김시민의 제1차 진주성 전투, 권율의 이치 전투에서 일본군에게 크게 승리하여 전라도를 보전할 수 있었다. 선거이는 한산도 대첩에 참여한 후 전라도 병마절도사로 재임명되어 전라도 병력을 수습하고 방어선을 구축했다. 이는 일본군의 작전에 차질을 빚게 했고, 조선 최대 곡창지대인 전라도를 기반으로 전력을 재정비하고 이순신의 전라 수영이 해전에 전념할 수 있게 했다.

곽재우가 사병을 모집하자, 일부 지역에서는 무장 집단이 노역과 전투에 참여했다. 양반의 사병은 주로 조선 정규군의 잔병, 상민, 양반 소유 노비, 승병으로 구성되었다.

임진왜란 동안 전라도는 유일하게 침략을 받지 않은 지역으로, 각지에서 패주한 조선군이 전라도에 모여 10만이 넘는 군대를 이루었다.[478]

곽재우의 의병 거병은 반란으로 간주되어 조선 관군과 전투가 벌어지기도 했다. 조선 백성들은 조정의 노역 부과를 싫어했다.[479] 조선 조정은 곽재우에게 관직을 주며 관군의 보조를 인정했지만, 한편으로는 곽재우군을 통제했다. 임진왜란 이후 휴전 기간에 곽재우군의 한성 습격으로 조선 조정은 위험성을 인식하고 통제를 강화하여 말기에는 관군에 편입되었다.

전후, 의병들은 불우한 처지에 놓였다.

4. 2. 3. 명군의 참전

선조가 의주로 피난 간 뒤 명나라에 구원을 요청하자, 명나라 조정에서는 조선에 원군을 파견해야 하는지에 대한 논의가 분분하였다. 그러나 병부상서 석성은 조선에서 일본군을 막아야 명나라 영토까지 전란이 확대되는 것을 막을 수 있다고 주장하여, 대규모 원군을 파견하기로 결정하였다.[195] 이때 명나라는 일본의 진정한 의도가 명나라를 정벌하는 데 있다고 판단하였다.[195]1593년 음력 1월, 이여송과 송응창이 이끄는 4만여 명의 명나라 대군은 조선군과 연합하여 평양성을 탈환하였고, 일본군은 한양으로 후퇴하였다.[195] 명군은 처음 파병한 3천여 명을 시작으로 전쟁이 끝날 무렵에는 10만여 명의 대군을 조선에 주둔시켰다.[195]

일본 측 기록에 따르면, 명나라 군대의 참전으로 전쟁의 판도가 바뀌었지만, 명나라의 개입으로 인해 전쟁이 장기화된 측면도 있다고 평가된다.[195] 개전 1년 후, 조선군은 17만 5천 명의 병력을 모았고, 전선은 경상도 남부 지역에 고착되었다. 그러나 전황이 불리해질 때마다 일본은 강화를 요청했고, 명나라는 피해나 위험 부담 없이 전쟁을 끝내고 싶어 조선 장수들의 공세 요구를 무시하고 강화에 응했다.[195]

명군은 벽제관 전투에서 패배한 후 개성으로 잠시 후퇴하기도 하였다.[195] 이후 일본군은 한양에 집결하여 함경도에서 철수한 가토 기요마사의 군대와 연합하여 행주산성을 공격하였으나, 권율이 이끄는 조선군과 백성들의 저항, 화차의 활약으로 방어에 성공하였다. 행주대첩에서 일본군 총대장 우키타 히데이에는 부상을 입었다.[195] 이 전투는 김시민의 진주성 전투, 이순신의 한산도 대첩과 더불어 임진왜란 3대첩 중 하나로 꼽힌다.

명나라는 포르투갈 용병들을 고용하여 조선에 파병하였는데, 이들은 '해귀(海鬼)'라 불리며 선진화된 무기를 갖추고 일본군과 싸웠다.[195]

4. 2. 4. 강화 회담 결렬과 진주성 전투

1593년 음력 4월, 일본군은 제1차 진주성 전투에서 함락하지 못한 진주성을 공격했다. 조선군과 9일간 치열한 전투 끝에 의병장 김천일, 경상우병사 최경회, 충청병사 황진 등이 전사하고 성이 함락되었으나, 일본군도 큰 피해를 입어 전라도로 진격하지 못했다. 이를 제2차 진주성 전투라 한다. 이로써 전라도는 전쟁 내내 일본군의 침입으로부터 보호받았으며, 최대 곡창지대로서 인구가 많아 반격의 발판이 되었다.[537] 또한, 일본군이 육로로 이순신의 해군기지를 공격하는 최악의 상황도 막을 수 있었다. 제2차 진주성 전투 후 이순신은 "만약 호남이 없으면 나라가 없을 것이다."라고 언급했다.[538]4. 3. 정유재란: 일본의 재침과 전쟁의 종결 (1597년 ~ 1598년)

1597년 일본은 조선을 다시 침략했다. 칠천량 해전에서 조선 수군을 전멸시킨 일본 수군은 남해안 대부분의 제해권을 장악했고, 일본 육군은 전라도를 점령한 후 한성을 공격하려 했다. 그러나 이순신이 이끄는 조선 수군이 명량 해전에서 일본 수군을 격파하면서 보급선이 끊길 것을 우려한 일본군은 더 이상 진격하지 못했다.1598년 조명 연합군은 울산왜성, 순천왜성, 사천왜성을 동시에 공격하는 사로 병진 작전을 펼쳤으나, 왜교성 전투, 제2차 울산성 전투, 사천 전투에서 패배하였다.[543][544][545][546][547][548][549][550]

1598년 9월 18일, 도요토미 히데요시가 사망하자 일본군은 철수를 시작했다. 이순신은 노량 해전에서 철수하는 일본군을 추격하여 큰 승리를 거두었으나, 전투 중 전사하였다. 일본군은 전투에서 패배했지만 본국으로 철수하는 데 성공하면서 임진왜란은 막을 내렸다.

4. 3. 1. 일본의 재침과 전라도 공격

일본 수군은 칠천량 해전에서 조선 수군을 전멸시켰다. 일본 육군은 임진년 침공 때와는 다르게 보급로를 확보하기 위해 전라도를 점령한 후 한성을 공격하기로 계획했다.[540][541][542]당시 일본 수군은 이순신의 파직과 원균의 칠천량 해전 대패로 남해안 대부분의 제해권을 장악하고 있었다. 1597년 9월 25일(음력 8월 15일)과 9월 29일(음력 8월 19일), 일본 육군은 남원 전투와 전주성에서 조명 연합군을 크게 이기고 남원과 전주를 함락시켰다. 이후 전라도를 점령하고 충청도 직산까지 진격하여 명군과 대치하게 된다.

남원과 전주를 함락한 일본 육군은 전라도를 점령하고 충청도 직산까지 진격했다. 이후 직산에서 명군과 대치하며 여러 차례 전투를 벌였다. 그러나 이순신이 지휘하는 조선 수군이 명량 해전에서 일본 수군을 크게 이기자, 보급선이 끊길 것을 우려한 일본 육군은 직산을 넘어 더 이상 진격하지 못했다.

4. 3. 2. 명량 해전과 일본군의 퇴각

명량 해전에서 이순신이 지휘하는 조선 수군이 일본 수군을 대파하여 보급선이 끊길 것을 우려한 일본 육군은 직산을 끝으로 더는 진격하지 못했다.[539]1598년 9월 말부터 10월 초에 걸쳐 조명 연합군은 서로군, 중로군, 동로군을 편성하고 수군이 이를 받치는 형태의 사로 병진 작전을 개시하였다. 이는 서쪽에서 순천왜성(고니시군), 사천왜성(시마즈군), 울산왜성(가토군)을 동시에 공격하는 태세였으나 왜교성 전투,[543] 제2차 울산성 전투,[544][545] 사천 전투에서 패하였다.[546][547][548][549][550]

도요토미 히데요시가 사망하자 일본군은 이를 극비에 부치고 본국으로 철수하기 시작하였다. 이순신은 노량에서 철수하는 일본군을 쫓아 함대를 대파하여 승리했으나 전투 중에 전사하였고, 일본군은 전투에는 패배했으나 본국으로 철수에는 성공하여 임진왜란은 종전하였다.

4. 3. 3. 울산성 전투와 사천 전투

1598년 9월 말부터 10월 초에 걸쳐 조명 연합군은 서로군, 중로군, 동로군을 편성하고 수군이 이를 받치는 형태의 사로 병진 작전을 개시하였다. 이는 서쪽에서 순천왜성(고니시군), 사천왜성(시마즈군), 울산왜성(가토군)을 동시에 공격하는 태세였으나 왜교성 전투,[543] 제2차 울산성 전투,[544][545] 사천 전투에서 패하였다.[546][547][548][549][550]

1598년 1월 29일, 조선과 명나라 연합군은 직산에서 승리를 거두고 일본군을 남쪽으로 더 밀어붙였다. 명량 해전에서의 패배 소식을 들은 가토 기요마사와 그의 후퇴하는 군대는 통일 신라의 옛 수도인 경주를 약탈했다.

일본군은 경주를 약탈했고, 많은 유물과 사찰이 파괴되었는데, 특히 불교 사찰인 불국사가 큰 피해를 입었다. 명나라와 조선군은 계속해서 일본군을 괴롭혔고, 일본군은 1세기 전 중요한 일본 무역항이었고 가토가 전략적 요충지로 선택한 울산으로 더 남쪽으로 후퇴했다.[540][541][542]

이순신이 전라도 연안 지역을 장악함으로써, 많은 지류가 합류하는 한반도 서해안에 일본군에게 보급선이 도달하는 것을 막았다. 보급과 증원 없이 일본군은 여전히 장악하고 있던 해안 요새, 즉 ''왜성''에 갇히게 되었다. 진격하는 명나라 군대는 이러한 상황을 이용하여 울산을 공격하려 했다. 이 포위 공격은 임진왜란 후반부 명나라군의 첫 번째 대규모 공세였다.

울산의 일본군 주둔군(약 7,000명)은 예상되는 공격에 대비하여 요새화하는 데 주력했다. 가토 기요마사는 울산 근처의 소사포로 가기 전에 울산 기지의 지휘와 방어를 가토 야스마사, 구키 히로타카, 아사노 나가요시 등에게 맡겼다.[540] 1598년 1월 29일 명나라군의 첫 공격은 일본군을 불시에 공격했으며, 대부분 울산의 미완성 성벽 밖 야영지에 있었다.[541]

신기전과 화차의 도움을 받은 약 36,000명의 병력은 요새를 함락시킬 뻔했지만, 모리 히데모토의 총지휘 아래 증원군이 강을 건너 포위된 요새를 지원했다.[542] 일본군 주둔군은 보급이 절실히 부족했지만, 명나라 사령관 마귀는 주변 지역에서 점점 더 많은 일본군이 도착하고 연합군이 빠르게 수적으로 열세에 처하게 되자 상황이 연합군에게 불리하게 돌아가고 있다고 판단했다.[59] 어느 늦은 밤, 마귀는 연합군의 총퇴각을 명령했지만, 곧 혼란이 시작되었고, 폭우와 일본군의 지속적인 공격으로 상황은 더욱 악화되었다. 양호는 당황하여 군대보다 먼저 한성으로 서둘러 떠났다.[59][60]

일반적인 퇴각은 곧 혼란스러운 패주로 변했고, 일본군은 퇴각하는 명나라와 조선군을 공격하여 이를 신속하게 이용했다.[60] 퇴각하는 명나라와 조선군은 2만 명의 손실을 입었다.[15] 이러한 재앙은 조선에게 큰 타격이었고, 8개월 이상 일본군의 위치를 다시 공격할 수 있는 상황이 아니었다.

울산 공성전 이후 양측은 수개월간 교착 상태에 머물렀다. 흥제(邢玠)는 조선 반도에서 일본군을 완전히 몰아내기 위한 최종 대규모 공세를 펼치려면 추가적인 증원이 필요하다고 판단했다.

1598년 중반 내내 중국에서 증원군이 밀려들어왔고, 5월에는 진린과 등자룡이 이끄는 함대가 도착했다. 1598년 9월까지 조선에 주둔한 명나라 군대는 총 7만 5천 명으로 늘어났는데, 이는 전쟁 중 어느 시점보다 압도적으로 많은 규모였다.

흥제는 그의 군대를 네 부대로 나누었다. 마귀는 다시 울산 공격을 지휘하고, 이여매(이여송(李如松)의 동생)는 사천(泗川) 공격을, 진린은 해군을 지휘하고, 유정(劉綎)과 이순신은 순천에 대한 육해상 합동 작전을 담당했다.

그러나 출격 직전, 이여송이 요동에서 몽골 부족에게 살해되었다는 소식이 전해졌다. 흥제는 감정적으로 약해진 그의 동생 이여매를 동이원(董以元)으로 교체하기로 결정했다.

1598년 6월, 고니시 유키나가 장군이 조선 반도에서의 보급 상황과 추가적인 영토 확장의 전망이 제한적이라는 우려를 제기한 후, 7만 명의 병사가 일본으로 철수했고, 일본군이 여전히 장악하고 있는 지역을 방어하기 위해 6만 명만 남았다. 이들은 주로 사쓰마의 시마즈 가문의 군사들로, 시마즈 요시히로(島津義弘)와 그의 아들 타다쓰네가 지휘했다.[543] 가토 기요마사는 울산 방어를 계속 지휘했고, 고니시 유키나가는 순천 방어를 지휘했다. 사천과 울산의 군대는 그 후 몇 달 동안 군사적 교착 상태를 유지했다.

울산에서 가토 기요마사는 1만 명의 일본군으로 성을 방어했다.[544] 1598년 9월, 2만 9,500명의 명나라와 조선군이 다시 울산성 함락을 시도했지만, 모든 시도가 일본군에 의해 격퇴되었다. 명나라와 조선군은 큰 손실을 입고 철수했다.[545]

명나라는 잃어버린 한국의 성들을 탈환하기 위해 사천(泗川)이 결정적으로 중요하다고 믿고 총공격을 명령했다. 명군이 초기에는 전과를 올렸지만, 일본군 증원부대가 명군 후방을 공격하고 성 안의 일본군이 성문으로 나와 역습을 가하자 전세는 역전되었다.[546] 명군은 3만 명의 손실을 입고 후퇴했고, 일본군은 추격했다.[547] 사천 해전에 관한 중국과 한국의 자료에 따르면, 동이원(董以垣)이 이끄는 군대가 성벽을 돌파하고 성을 함락시키는 데 진전을 보였으나, 군영에서 화약 폭발 사고가 발생하여 혼란에 빠진 약화된 병력을 일본군이 기회 삼아 격파했다.[61]

4. 3. 4. 도요토미 히데요시의 사망과 노량 해전

1598년 9월 말부터 10월 초에 걸쳐 조명 연합군은 서로군, 중로군, 동로군을 편성하고 수군이 이를 받치는 형태의 사로 병진 작전을 개시하였다. 이는 서쪽에서 순천왜성(고니시군), 사천왜성(시마즈군), 울산왜성(가토군)을 동시에 공격하는 태세였으나 왜교성 전투,[543] 제2차 울산성 전투,[544][545] 사천 전투에서 패하였다.[546][547][548][549][550]도요토미 히데요시가 사망하자 일본군은 이를 극비에 부치고 본국으로 철수하기 시작하였다. 이순신은 노량에서 철수하는 일본군을 쫓아 함대를 대파하여 승리했으나 전투 중에 전사하였고, 일본군은 전투에는 패배했으나 본국으로 철수에는 성공하여 임진왜란은 종전되었다.

노량 해전은 임진왜란의 마지막 해전이었다. 시마즈 요시히로(島津義弘) 지휘하에 약 500척의 일본 함대가 집결하여 고니시 유키나가(小西行長)의 봉쇄된 함대와 합류한 뒤 부산을 통해 일본으로 철수할 준비를 하고 있었다.[62]

이순신이 이끄는 조선 수군은 좁은 노량 해협에 정박해 있는 시마즈 함대를 발견했다. 이 지역의 협소한 지형을 고려하여, 등자룡(鄧子龍)과 이순신을 지휘한 명나라 장군 진린(陳璘)은 1598년 12월 16일 밤, 대포와 화살을 이용하여 기습 공격을 감행했다.

새벽이 되자 일본 함대의 절반 이상이 궤멸되었다. 남은 일본 함선들을 추격하는 과정에서 이순신과 등자룡이 전사했다.[63] 큰 희생을 치렀지만, 결국 이 전투는 조선군의 전술적 대승이었고, 일본 함대의 절반 이상이 손실되고 수천 명의 사상자가 발생했다.

전략적으로는, 명나라와 조선군에 의해 이전부터 봉쇄되었던 고니시 유키나가가 12월 16일 자신의 부하들과 함께 요새를 떠나 노량 해협과 해전을 우회하여 남해도 남쪽 끝을 통해 방해받지 않고 철수함으로써 일본군은 목표를 달성했다. 이는 동료 일본 장군들을 배신하는 결과를 가져왔다. 고니시 유키나가, 시마즈 요시히로(島津義弘), 가토 기요마사(加藤清正)를 비롯한 좌익의 일본 장군들은 부산에 집결하여 12월 21일에 일본으로 철수했다. 마지막으로 피해를 입은 함선들은 12월 24일에 일본으로 항해하여 6년간의 전쟁에 종지부를 찍었다.

5. 전쟁의 결과와 영향

임진왜란은 조선, 일본, 명나라 모두에게 큰 영향을 끼친 전쟁이었다. 전쟁의 결과와 영향은 각 나라별로 다르게 나타났으며, 동아시아 전체의 역사에도 큰 영향을 미쳤다.

전쟁의 결과:

- 조선: 막대한 인명 피해와 국토 황폐화를 겪었다. 경작지가 크게 줄어들어 경제가 파탄 나고, 기근과 질병이 만연했다. 주요 궁궐과 문화재가 소실되었고, 많은 백성이 일본군에게 학살당하거나 포로로 끌려갔다.[65][39][66][67]

- 일본: 도요토미 히데요시의 사망 이후 권력 투쟁이 벌어져 도쿠가와 이에야스가 세키가하라 전투에서 승리하고 에도 막부를 수립했다. 조선 침략에 참여한 다이묘들의 세력이 약화되어 권력 구도에 변화가 생겼다.[341]

- 명나라: 조선 지원으로 인해 막대한 재정적 부담을 안게 되었다. 이는 만력제의 실정과 겹쳐 국력 쇠퇴를 가속화했고, 결국 여진족의 성장과 청나라의 건국으로 이어졌다.[76][434]

전쟁의 영향:

- 문화 교류: 조선의 도자기 기술, 성리학 등이 일본으로 전파되어 일본 문화 발전에 영향을 주었다. 고추와 같은 새로운 작물이 조선에 전래되어 음식 문화에 변화를 가져왔다.

- 군사 기술 발전: 조선은 일본의 조총 기술을 받아들여 화포 개발에 힘썼고, 일본도의 영향을 받은 환도를 제작했다.

- 정치적 변화: 조선에서는 비변사의 기능이 강화되고, 훈련도감이 설치되는 등 군사 제도 개편이 이루어졌다. 일본에서는 에도 막부가 성립되어 중앙 집권 체제가 강화되었다.

- 국제 관계: 조선과 일본의 관계는 악화되었으나, 이후 조선 통신사 파견 등을 통해 관계 회복을 모색했다. 명나라는 조선에 대한 영향력을 유지하려 했으나, 국력 쇠퇴로 인해 점차 영향력을 상실했다.[235][236]

임진왜란에 대한 묘사:

- 한국: 조선왕조오백년, 불멸의 이순신, 징비록 등 다양한 드라마와 영화에서 임진왜란을 다루었다. 이들 작품에서는 주로 일본의 침략과 약탈, 조선군의 항전, 이순신의 활약 등을 묘사한다.[551]

- 일본: 자신들이 패배한 전쟁이기 때문에 소극적으로 다루는 경향이 있었으나, 최근에는 군사 간베에, 노부나가를 죽인 남자 등 임진왜란을 상세히 묘사하는 작품도 등장하고 있다. 이들 작품에서는 도요토미 히데요시의 광기, 전쟁의 참혹함, 이순신의 활약 등을 묘사한다.[552]

임진왜란은 동아시아 3국 모두에게 큰 상처를 남겼지만, 동시에 문화 교류와 군사 기술 발전 등 긍정적인 영향도 미쳤다. 이 전쟁은 각국의 역사 인식과 민족주의 형성에 큰 영향을 주었으며, 오늘날까지도 동아시아 국제 관계에 영향을 미치고 있다.

5. 1. 조선

임진왜란 초기, 조선은 일본군의 침략에 속수무책으로 무너졌다. 이는 오랜 평화로 인해 군사력이 약화된 탓도 있었지만, 중앙 집권 체제의 모순과 사회 불안도 큰 원인이었다.

- 육군의 붕괴와 저항:

모리 요시나리(森義成)가 이끄는 일본군 제4군은 강원도의 원주를 점령하고 일본식 행정 체제를 수립했다.[42] 가토 기요마사(加藤清正)는 2만 명이 넘는 제2군을 이끌고 함경도를 침략하여 회령(會寧)에서 두 왕자와 관찰사를 사로잡았다.[42] 이후 두만강(豆滿江)을 넘어 만주(滿洲)의 여진족을 공격하기도 했으나, 큰 피해를 입고 후퇴했다.[42]

함경도에서는 정문부(鄭文富)가 의병을 일으켜 일본군과 협력한 자들을 처형하고, 일본군을 공격하여 큰 피해를 입혔다.[42] 그러나 가토 기요마사는 함경도를 포기하고 한양으로 철수했다.[43]

이광이 이끄는 5만 명 규모의 조선군은 수원에서 용인으로 진격하여 일본군을 저지하려 했으나, 와키사카 야스지가 이끄는 일본군의 반격으로 패배했다('''용인 전투''').[326] 이 전투에서 백광언, 이지시 등 많은 장수들이 전사했다.

- 백성들의 저항과 사회 혼란:

전쟁 초기 곽재우가 사병을 모집하여 일본군에 저항했다. 이들은 조선 정규군의 잔병, 상민, 양반 소유의 노비, 승병 등으로 구성되었다. 조선 백성들은 조정에서 부과하는 노역을 싫어했고, 곽재우의 의병은 조선 관군과 전투를 벌이기도 했다. 조선 조정은 곽재우에게 관직을 주었지만, 한편으로는 그를 통제하려 했다.

조선에서는 양반들의 불만, 차별받는 계층, 궁핍한 농민, 도적들의 반란과 봉기가 빈번하게 발생했다. 조선군의 진압과 조선 왕조 내부의 정쟁으로 인한 숙청과 처형 등이 이루어지면서 조선 사회의 모순이 폭발했다.[507]

전쟁으로 인해 식량 부족과 치안 악화가 심해지자, 농민들은 농사를 포기하고 유민이 되었다. 명나라 군대의 군량 공급을 조선 측이 제공[508]하면서 가혹한 식량 징발이 이루어졌고, 이는 평안도 지역까지 황폐화시키는 결과를 초래했다. 명나라 군대의 약탈 또한 만연하여 조선 백성들은 일본군뿐만 아니라 명나라 군대까지 증오하게 되었다.[509][510]

조선 백성들은 경복궁, 창덕궁, 창경궁 등 궁궐과 관청에 불을 질렀고, 신분 관련 서류를 보관한 창고도 불태웠다.[509][510]

5. 1. 1. 국토 황폐화와 인명 피해

임진왜란으로 조선의 국토는 황폐화되고, 많은 인명 피해가 발생했다. 경작 가능한 토지는 전쟁 전의 66%로 감소했고,[65] 경상도만 해도 경작지의 90%가 파괴되었다.[66] 이는 주로 농업에 의존하던 조선 경제에 큰 타격을 주었으며,[39] 이후 몇 년 동안 기근, 질병, 반란이 전국적으로 확산되는 원인이 되었다.역사 기록, 문화 및 과학 유물(예: 자격루 물시계(water clock)[67])과 숙련된 장인들의 손실은 한국 과학 기술(Science and technology of Korea)의 쇠퇴를 초래했다. 주요 왕궁인 경복궁(Gyeongbokgung), 창덕궁(Changdeokgung), 창경궁(Changgyeonggung)이 불탔고, 덕수궁(Deoksugung)이 임시 궁궐로 사용되었다.

백정(Baekjeong)들은 내부 안보 부재를 틈타 인구 조사 기록이 보관된 창녕(한국 관청)에 불을 질렀다.[509][510] 토지와 인구 조사 기록의 파괴는 조세와 부역의 근거가 되었기 때문에 재정 회복을 더욱 어렵게 만들었다. 정부는 곡물을 얻기 위해 '납속보관'(곡물 기여를 통한 임명)이라는 관행을 통해 품계와 칭호를 거래해야 했고,[66] 호세가 면제된 양반(yangban)들은 토지 소유를 늘려 중앙 정부의 재산세 징수를 더욱 어렵게 만들었다.

19세기 후반 역사가 조지 H. 존스(George H. Jones)는 총 군사 및 민간인 사상자 수를 100만 명으로 추산했고, 총 전투 사상자 수는 25만 명에서 30만 명으로 추산했다.[68] 10만 명 이상의 일본군,[3][5] 18만 5천 명의 한국군, 2만 9천 명 이상의 중국군이 사망했고, 전쟁 중 일본군은 약 5만 명에서 6만 명의 포로를 잡았다.[68] 그중 7,500명은 분쟁 종결 후 외교를 통해 한국으로 돌아왔다.[68] 나머지 포로들 중 상당수는 유럽 상인, 주로 포르투갈 사람들(Portuguese people)에게 매각되어 마카오(Macau)에서 동남아시아(Southeast Asia) 전역으로 재판매되었다.[68]

일본군은 비전투원인 민간인도 살육 대상으로 삼았으며, 잘린 코는 전공 계산에 사용되어 귀무덤에 안치되었다.[511]

5. 1. 2. 사회·경제적 변화

임진왜란으로 조선 사회는 극심한 혼란과 변화를 겪었다. 중앙 집권 체제는 약화되었고, 계급 차별과 가혹한 수탈에 대한 불만은 극에 달했다. 농민들은 굶주림과 전쟁으로 인해 농사를 포기하고 유랑민이 되었으며, 이는 사회 불안을 더욱 심화시켰다.[507]명나라 군대의 군량 공급은 조선 측이 부담[508]하면서 가혹한 식량 징발이 이루어졌고, 이는 평안도 지역까지 황폐화시키는 결과를 초래했다. 명나라 군대의 약탈 또한 만연하여 조선 백성들은 일본군뿐만 아니라 명나라 군대까지 증오하게 되었다.[509][510]

전쟁 초기에는 비전투원인 민간인에 대한 살육이 금지되었으나,[511] 임진왜란에서는 전공을 증명하기 위해 코 베기가 행해졌고, 남녀노소를 불문하고 비전투원까지 그 대상이 되었다.[511]

일본군에 투항한 항왜(降倭) 중 기술자들은 조선의 화승총 기술 발전에 기여하기도 했다. 항왜 중 일부는 조선에 정착하여 조선 사회에 흡수되기도 했다.

전쟁 이후 조선에서는 일본에 대한 적개심이 높아졌고, 대마도와의 관계도 경색되었다. 한편, 양반 계층 사이에서는 명나라에 대한 재조지은(再造之恩) 사상이 확산되어 명나라에 대한 의존도가 심화되었다.

문화적으로는 고추가 일본으로부터 전래되어 한국 음식 문화에 큰 영향을 미쳤으며, 일본의 화기 제조 및 운용 기술, 도검 제작 기술이 조선에 전래되었다. 임진왜란은 현재 한국의 반일 감정의 기원으로 여겨지기도 한다.

5. 1. 3. 문화재 소실과 약탈

임진왜란으로 인해 조선의 수많은 문화재가 소실되거나 약탈당했다. 경복궁, 창덕궁, 창경궁 등 주요 왕궁이 불탔고, 덕수궁이 임시 궁궐로 사용되었다.[67] 역사 기록, 문화 및 과학 유물(예: 자격루 물시계)[67]과 숙련된 장인들이 사라지면서 한국 과학 기술이 쇠퇴했다.[67]특히, 신분 차별에 고통받던 조선 하층민들은 혼란을 틈타 조선 왕조의 관청과 신분 관련 서류가 보관된 창고에 불을 질렀다.[509][510] 이로 인해 토지와 인구 조사 기록이 파괴되어 재정 회복이 어려워졌다. 정부는 곡물을 얻기 위해 품계와 칭호를 거래해야 했고,[66] 양반들은 토지 소유를 늘려 중앙 정부의 재산세 징수를 더욱 어렵게 만들었다.[66]

일본군은 전공 증명을 위해 코 베기를 시행했는데, 초기에는 비전투원인 민간인은 보호 대상이었으나, 임진왜란에서는 노소남녀를 불문하고 비전투원도 대상이 되었다.[511] 잘린 코는 소금에 절여 일본으로 보내져 귀무덤에 안치되었다.[511]

전쟁 이후 조선에서는 일본에 대한 적개심이 생겼고, 일본 사절의 상경은 금지되었으며, 무역을 위해 온 일본인들은 부산의 왜관에 머물며 행동이 제한되었다. 조선 양반 계층 사이에서는 명나라 원군 덕분에 조선이 멸망을 면했다는 의식(재조지은)이 강조되어 명나라에 대한 은의를 중시하는 사상이 확산되었다.

문화적으로는 고추가 일본군에 의해 조선에 전래되어 김치 등 한국 요리의 기초를 이루었다. 군사적으로는 화기 제조 및 운용 기술이 일본으로부터 전해졌고, 일본도를 원형으로 한 왜도 등의 파생 무기가 만들어졌다. 현재도 많은 왜성 유적이 조선반도 각지에 남아 일본 지배의 흔적을 보여주고 있다. 임진왜란은 현재 한국의 반일 감정의 원점으로 여겨진다.

5. 1. 4. 대외 관계 변화

임진왜란으로 쓰시마이 조선과의 무역 중단으로 큰 피해를 입자, 소 요시토시가 일본 측 평화 협상의 주도권을 잡았다. 그는 1599년 조선에 관계 정상화를 위한 사절단을 네 차례 파견했다.[44] 처음 세 차례는 명나라 군대에 붙잡혀 베이징으로 압송되었지만, 1601년 네 번째 사절단은 조선 조정으로부터 남은 조선 포로 송환을 조건으로 관계 정상화를 약속받았다.일본군 철수 후에도 명나라 군대가 조선에 주둔하고 있었기 때문에, 조선이 일본과의 관계 정상화를 서두른 주요 이유는 자국 영토에서 명나라 군인을 철수시키기 위해서였다. 명나라 군대는 혼란을 야기했고, 그들의 주둔은 조선의 국가 경제와 기반 시설에 계속 부담을 주었다. 조선의 요청에 따라 요시토시는 즉시 여러 명의 조선 포로를 석방했고, 1603년부터 1604년 사이에 교토에서 당시 일본의 쇼군이 된 도쿠가와 이에야스와 협상을 벌여 조선 사절단이 3,000명 이상을 더 송환하도록 도왔다.

평화적인 관계를 위한 외교 회담이 계속되는 가운데, 조선은 1606년 조건을 확대하여 쇼군이 평화를 요청하는 공식 서한을 쓰고, 한성 근처의 조선 왕릉을 더럽힌 일본군을 인도할 것을 요구했다. 막부가 그러한 요청에 동의하지 않을 것임을 깨달은 소 요시토시는 위조 편지를 보내고 범죄자들을 대신 보냈다. 명나라 군대를 몰아내야 한다는 절실한 필요성 때문에 조선은 이를 받아들이고 1608년 사절을 파견했다. 그 결과 조선 포로들이 돌아왔고, 두 나라 사이의 외교 및 무역 관계가 회복되었다.

5. 2. 일본

임진왜란 당시 일본은 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)가 통일한 상태였다. 히데요시는 조선 침략을 결정하고, 다이묘(大名)들에게 병력과 군수 물자 동원을 명령했다.일본군의 주력은 아시가루(足軽)라고 불리는 경무장 보병이었다. 이들은 주로 조총(鳥銃)으로 무장했는데, 이는 당시 조선군에게는 생소한 무기였다. 조총의 화력은 전투 초기 일본군에게 큰 우위를 제공했다.

일본군은 효율적인 군수 지원 체계를 갖추고 있었다. 고니시 유키나가(小西行長), 가토 기요마사(加藤清正) 등 주요 다이묘들은 각자의 병력과 물자를 책임지고 조선으로 수송했다.

모리 요시나리(森義成)가 지휘하는 제4군은 한성(서울)에서 동쪽으로 진군하여 안변(安邊)에서 삼척(三陟)에 이르는 동해안의 여러 요새들을 함락시켰다.[45] 이후 제4군은 내륙으로 진격하여 정선(旌善), 영월(寧越), 평창(平昌)을 점령하고 강원도의 도읍인 원주(原州)에 주둔하였다.[45] 모리 요시나리는 원주에서 일본식 행정 체제를 수립하고, 일본식 계급 제도를 정비하고, 토지 측량을 실시하였다.[45] 제4군의 장수 중 한 명인 시마즈 요시히로(島津義弘)는 우메키타(梅北)의 봉기로 인해 강원도에 늦게 도착하여, 춘천(春川)을 확보함으로써 전투를 종결지었다.[45]

임진강 전투에서 제1대(隊) 고니시 유키나가(小西行長) 등과 제2대가 합류하여 임진강 하류를 건넜을 때, 조선군은 제대로 싸우지 못하고 격퇴되었다. 이후 일본군은 개성을 점령하고, 제2대는 김교역(金郊駅)에서 함경도로, 제1대와 제3대는 평양으로 진격했다.[45]

죽산성 전투에서 변이중이 이끄는 조선군이 후쿠시마(福島) 군이 지키는 죽산성을 공격하였으나, 후쿠시마 군의 역습으로 대패하였다.

메이지 시대 개국 이후, 대륙 진출을 도요토미 히데요시의 유지를 잇는 행위로 보는 사람들이 많았다. 대한제국 병합 당시 초대 총독 데라우치 마사타케(寺内正毅)는 “소가와, 가토, 고니시가 세상에 있다면, 금야의 달을 어찌 볼까나”라는 시를 지었고, 외무부 장관 고마쓰 미도리(小松緑)는 “태합을 지하에서 일으켜 보이겠노라, 고려(高麗)의 산들에 높이 솟는 일장기(日の丸)를”이라고 답시를 지어 대한제국 병합을 기뻐했다.

5. 2. 1. 도요토미 정권의 몰락

도요토미 히데요시(豊臣秀吉) 사후, 그의 어린 아들 도요토미 히데요리(Toyotomi Hideyori)가 도요토미 가문의 수장이 되었지만, 전쟁 중 여러 다이묘(daimyō)들이 입은 손실은 전후 일본의 권력 불균형을 초래했다.[341] 큐슈(Kyushu)와 혼슈(Honshu) 서부의 다이묘들이 한국 전쟁에 사용된 병력의 대부분을 제공했기 때문에, 히데요시를 지지하는 연합은 동부 세력의 지원을 받은 도쿠가와 이에야스(Tokugawa Ieyasu)와의 싸움에서 약화되었다.[341] 도쿠가와는 세키가하라 전투(Battle of Sekigahara)에서 서부 다이묘 연합을 꺾고 1603년 일본을 통일하여 쇼군이 되었다.[341]5. 2. 2. 에도 막부의 성립

쓰시마섬은 임진왜란으로 조선과의 무역이 중단되어 큰 피해를 입었다. 이에 쓰시마를 다스리던 소 씨의 소 요시토시는 일본 측 평화 협상을 이끌었다. 1599년, 소 요시토시는 조선에 관계 정상화를 위한 사절단을 네 차례 보냈으나, 처음 세 차례는 명나라 군대에 붙잡혀 베이징으로 압송되었다. 1601년, 네 번째 사절단이 조선 조정으로부터 남은 조선 포로 송환을 조건으로 관계 정상화를 약속받았다.[235]일본군 철수 후에도 명나라 군대가 조선에 주둔하고 있었기 때문에, 조선은 일본과의 관계 정상화를 서둘렀다. 이는 자국 영토에서 명나라 군대를 철수시키기 위한 목적도 있었다. 명나라 군대는 혼란을 일으켰고, 주둔으로 인해 조선의 경제와 기반 시설에 부담을 주었기 때문이다.[235] 조선의 요청에 따라 소 요시토시는 즉시 여러 명의 조선 포로를 석방했다. 1603년부터 1604년까지 교토에서 당시 일본의 쇼군이 된 도쿠가와 이에야스와 협상하여 조선 사절단이 3,000명 이상의 포로를 추가로 송환하도록 도왔다.[235]

조선은 1606년 평화 관계를 위한 외교 회담에서 쇼군이 평화를 요청하는 공식 서한을 쓰고, 한성 근처의 조선 왕릉을 훼손한 일본군을 인도할 것을 요구했다.[235] 막부가 이러한 요청에 동의하지 않을 것을 알고 있던 소 요시토시는 위조 편지를 보내고 범죄자들을 대신 보냈다. 명나라 군대를 몰아내야 한다는 절실한 필요성 때문에 조선은 이를 받아들여 1608년 사절을 파견했다.[235] 그 결과 조선 포로들이 돌아왔고, 두 나라 사이의 외교 및 무역 관계가 회복되었다.[236]

임진왜란은 도요토미 히데요시의 의도와는 달리 일본 내 도요토미 가문(Toyotomi clan)의 힘을 크게 약화시켰다. 히데요시 사후 그의 어린 아들 도요토미 히데요리(Toyotomi Hideyori)가 도요토미 가문의 수장이 되었지만, 전쟁 중 다이묘(daimyō)들이 입은 손실은 전후 일본의 권력 불균형을 초래했다. 큐슈와 혼슈 서부의 다이묘들이 한국 전쟁에 사용된 병력 대부분을 제공했기 때문에, 히데요시 지지 연합은 동부 세력의 지원을 받은 도쿠가와 이에야스(한국에 병력을 파병하지 않음)와의 싸움에서 약화되었다. 도쿠가와는 세키가하라 전투(Battle of Sekigahara)에서 서부 다이묘 연합을 상대로 승리하여 1603년 일본을 통일하고 쇼군이 되었다.[233]

도쿠가와 씨의 에도 막부 지배하에서 임진왜란에 대한 견해는 임나일본부의 임로산(林羅山)의 『토요토미 히데요시 譜』(豊臣秀吉譜)처럼 츠루마츠(鶴松)의 죽음으로 인한 광기로 보는 부정적인 견해가 강했다. 한편으로는 조선 통신사를 에도 막부에 대한 “조공사”로 보고 임진왜란을 그 전제로 해석하는 흐름도 있었다. 호리 마사요시(堀正意)의 『조선정벌기』(朝鮮征伐記)와 야마가 소코(山鹿素行)의 『무가사기』(武家事紀)는 이러한 흐름을 잇는다. 국학에서 모토오리 노리나가(本居宣長)의 『구계개언』(馭戒慨言)도 같은 맥락에 있지만, “일본의 무위”를 강조하며 에도 막부에 의한 임진왜란의 후처리를 단순한 평화 회복이 아닌 조선의 재복속화와 삼한정벌의 약속인 조공이 회복된 것으로 인식했다.[503] 모토오리는 출병 실패 원인으로 히데요시의 경신 부족과 조선에서의 무익한 민중 살해를 꼽았다.[504]

18세기 말~19세기 초, 러시아의 남하가 우려되자 조선이 임진왜란의 보복으로 러시아와 연합하여 일본을 공격할 것이라는 소문이 돌았다. 분카 로코(文化露寇)를 다룬 난포테이 에이조(南豊亭永助)의 『북해이담』(北海異談)에는 임진왜란을 대러시아 전쟁의 참고로 삼아야 할 선례로 언급하고 러시아와 조선의 협공을 경계하는 기록이 있다. 『이야기 태합기』(絵本太閤記)・『이야기 조선군기』(絵本朝鮮軍記) 등 임진왜란 관련 책이 출판되기도 했다.[505]

덴포(天保) 연간에는 카와구치 나가주(川口長孺)가 『정한위략』(征韓偉略)을 저술했다. 카와구치는 중국과 조선의 사료를 참고하여 사실 관계를 고증하면서도 “일본의 무위”를 강조했다.[506]

삼한정벌과 조선통신사를 연결하여 조선을 조공국으로 보는 인식과 임진왜란이 일본의 무위를 보여준다는 인식은 19세기 유럽 열강의 군사적 압력 속에서 히데요시의 임진왜란 평가를 긍정적으로 만들었고, 막말에 이르러 정한론으로 전환하는 요인이 되었다.[503][506]

임진왜란은 비교적 새로운 역사적 사건으로서, 또는 『징비록』·『정한위략』 등을 읽은 독후감으로서 문인들 사이에서 임진왜란을 소재로 한 많은 한시가 지어졌다. 대표적인 예로는 오규 소라이(荻生徂徠)의 “기제풍왕구택”(寄題豊王旧宅), 스가 챠잔(菅茶山)의 “기죽산선생”(寄竹山先生)(나카이 치쿠잔(中井竹山)의 학식을 히데요시의 무력보다 뛰어나다고 평가하며 임진왜란의 실패를 예로 든 것), 이토 토가이(伊藤東涯)의 “복헌사종종여차징비록. 경기요음,졸화사지”(復軒詞宗従予借懲毖録。頃寄瑤音、卒和謝之), 오츠키 반케이(大槻磐渓)의 “독정한기”(読征韓紀) 등이 있다.[506]

에도 시대 말기와 메이지 시대의 개국으로 대륙 정세와의 관계가 불가피해지면서, 당시 무장들이 삼한정벌을 떠올렸던 것처럼 히데요시의 조선 출병도 주목받았다. 대륙 진출을 도요토미 히데요시의 유지를 잇는 행위라고 생각하는 사람들도 많았다. 대한제국 병합 당시 초대 총독 데라우치 마사타케(寺内正毅)는 “소가와, 가토, 코니시가 세상에 있다면, 금야의 달을 어찌 볼까나(秀吉公의 조선 정벌에 참가했던 소가와, 가토, 코니시 장수들이 지금 살아 있다면, 조선을 일본의 것으로 만든 이 밤의 달을 어떤 심정으로 볼까)”라는 시를 지었다. 외무부 장관이었던 고마쓰 미도리(小松緑)는 “태합을 지하에서 일으켜 보이겠노라, 고려(高麗)의 산들에 높이 솟는 일장기(日の丸)를(태합 전하를 부활시켜 보이고 싶다, 조선의 산들에 높이 펄럭이는 일장기를)”이라고 답시를 지어 대한제국 병합을 기뻐했다.

5. 2. 3. 문화적 영향

임진왜란은 참전국들에 광범위한 문화적 영향을 끼쳤다. 특히, 전쟁이 주로 조선 땅에서 벌어졌기 때문에 조선은 가장 큰 피해를 입었다.[65] 군사력과 민간 인구의 상당한 손실은 물론, 수많은 문화유산이 손상되거나 파괴되었고, 많은 기술적 발전이 약탈당했다.[39] 경작 가능한 토지가 전쟁 전의 66%로 감소하여,[65] 농업에 의존하던 조선 경제에 큰 타격을 입혔다.[39]일본은 조선에서 끌고 간 포로들을 통해 문화적, 기술적 이득을 얻었다.[66] 학자, 장인, 의약품 제조사, 금괴 제련사 등 다양한 분야의 전문가들이 일본으로 끌려갔다.[67] 이들의 영향으로 일본 도자기와 예술은 한국 예술과 유사한 형태로 발전했다.[68] 특히, 한국 도자기는 일본에서 매우 귀하게 여겨졌고, 많은 일본 영주들이 큐슈 등지에 조선 도공들을 데려와 가마를 설립하고 도자기를 생산하게 했다.[69] 아리타 도자기는 1616년 이마리에서 조선 도공들의 도움으로 시작되었다.[70]

또한, 중국에서 시작되어 조선을 거쳐 일본으로 성리학이 전파되었다. 전쟁 중 일본에 사로잡힌 많은 조선 학자들은 훗날 저명한 일본 다이묘들의 가정교사가 되었다.[71] 이외에도, 전쟁 초기에는 많은 고전 유교 경전이 일본으로 탈취되었다.[72]

전쟁은 조선 민족주의의 역사적 기반이 되었으며, 20세기 일본 제국주의에 대한 저항 의식을 고취하는 데 영향을 주었다. 이순신과 진린 등은 이 전쟁을 통해 국민적 영웅으로 떠올랐다.[73]

5. 3. 명나라

명나라는 임진왜란에 참전하여 조선을 지원하였는데, 이 전쟁은 명나라 재정에 큰 부담을 주었다.당시 명나라는 닝샤(寧夏)의 아배의 난(哱拝の乱)과 파저우(播州)의 양응룡의 난(楊応龍の乱) 진압도 동시에 진행하고 있었다. 이 세 전쟁을 “만력의 삼대 정벌”이라고 부르는데, 『명사(明史)』의 기록에 따르면 임진왜란에 투입된 비용이 다른 두 반란 진압 비용을 훨씬 초과했다.[76]

이러한 막대한 군사비 지출과 전사자 발생, 만력제(万暦帝)의 사치는 명나라의 국력을 고갈시켰고, 17세기 전반 여진(女真)의 강대화에 제대로 대응하지 못하는 원인이 되었다.

명나라 군대는 등나무 방패와 철제 파비스(대형 방패)를 사용하여 소총 공격을 막았고, 짧은 활,[72] 검,[73][74] 화기, 초기 지뢰, 초기 수류탄 등 다양한 무기를 사용했다.[75] 특히 주목할 만한 야전포 중 하나는 "대장군포"였는데, 두 바퀴 달린 수레에 실린 대형 후장식 대포로, 약 10kg의 철제 포탄을 발사했다.

명나라군은 초기에 조승훈이 이끄는 요동의 명군 3000명이 평양성을 기습했으나, 소서행장 등이 이끄는 일본군에게 크게 패했다 ('''제1차 평양성 전투'''). 이후 명나라는 심유경을 통해 일본군에 강화를 제안했고, 양국 간 협상이 진행되었다.

5. 3. 1. 국력 쇠퇴

임진왜란은 한국, 중국, 일본 모두에게 큰 영향을 미친 전쟁이었다.- 한국의 피해: 전쟁이 한국 땅에서만 벌어졌기 때문에 한국은 세 나라 중 가장 큰 피해를 입었다.[65] 군사력과 민간인 인구가 크게 줄었고, 수많은 문화유산이 파괴되거나 손상되었으며, 여러 기술이 약탈당했다.[66] 경작 가능한 토지가 전쟁 전의 66%로 감소하여[65] 농업 경제에 큰 타격을 입었고, 기근, 질병, 반란이 만연했다.[39] 경상도만 해도 경작지의 90%가 파괴되었다.[66] 주요 왕궁인 경복궁, 창덕궁, 창경궁이 불탔고, 덕수궁이 임시 궁궐로 사용되었다.[67] 토지와 인구조사 기록의 파괴는 재정 회복을 어렵게 만들었고, 정부는 곡물을 얻기 위해 품계와 칭호를 거래해야 했다.[66]

- 일본의 약화: 도요토미 히데요시의 의도와는 달리, 임진왜란은 일본 내 도요토미 가문의 힘을 크게 약화시켰다. 히데요시 사후, 전쟁 중 다이묘들이 입은 손실은 전후 일본의 권력 불균형에 영향을 주었다. 도쿠가와 이에야스는 세키가하라 전투 이후 일본을 통일하고 쇼군이 되었다.[68]

- 명나라의 쇠퇴: 명나라는 한국 방어에 기여한 것에 대한 큰 재정적 부담을 떠안았다.[69] 세수 감소, 병사 탈영, 예상치 못한 경제적 문제, 미흡한 창고 관리 및 악천후는 결국 명나라의 멸망으로 이어졌다.[434] 명나라는 결국 리자청이라는 반군 지도자에게 패배했고, 청나라가 중국을 지배하게 되었다.[434]

- 문화적, 기술적 교류: 한국은 가장 큰 피해를 입었지만, 전쟁으로 인해 상당한 기술 및 문화적 교류가 있었다. 일본도는 한국도인 환도의 기본 디자인에 영감을 주었고, 화승총 소총은 조선 군대에 의해 빠르게 채택되었다. 천주교가 한국에 처음 소개되었고, 고추와 같은 새로운 작물이 유입되었다. 일본은 한국의 학자, 장인, 의약품 제조사, 금괴 제련사 등을 포로로 끌고 가 일본 도자기와 예술, 농업, 활자 등의 분야에서 발전을 이루었다. 한국 도자기는 일본에서 매우 귀하게 여겨졌고, 아리타 도자기 생산은 한국 도공들의 도움으로 시작되었다.

- 동아시아 질서 변화: 임진왜란은 기존의 중국 중심 세계 질서에 도전했다.[70] 군사적으로는 동아시아 최고의 군사 강국으로서 명나라의 지위에 도전했고, 정치적으로는 명나라가 조공국을 보호하기 위한 지원 의지를 확고히 했다.[71]

임진왜란은 세 나라 모두에 중요한 유산을 남겼다. 일본 제국주의의 맥락에서 이 침략은 일본이 세계 강국이 되려는 최초의 시도로 여겨지며, 한국의 부분적인 점령은 한국이 일본의 영향권 안에 있다는 일본의 개념을 발전시켰다. 중국에서는 이 전쟁이 일본 제국주의에 대한 민족주의적 저항을 고취하는 데 정치적으로 이용되었다. 한국에서는 이 전쟁이 한국 민족주의의 역사적 기반이 되었으며, 이순신과 같은 국민 영웅을 배출했다.

5. 3. 2. 여진족의 성장

女真중국어족은 16세기 후반 누르하치를 중심으로 성장하기 시작했다. 임진왜란 당시 가토 기요마사는 함경도를 점령한 뒤 여진족의 전력을 시험하기 위해 두만강을 건너 만주에 진입, 여진족의 성을 공격했다.[355] 이 과정에서 함경도 조선인 3,000명이 가토 기요마사의 군세 8,000명에 합류하기도 했다.[355] 일본군은 성을 함락시켰지만, 여진족의 보복 공격에 시달렸고, 결국 우위를 점하고 있었음에도 철수했다.[355]가토 기요마사는 도요토미 히데요시에게 "오랑카이(여진족)를 거쳐 명나라로 진입하는 것은 불가능하다"고 보고했는데, 이는 단순히 전투뿐만 아니라 명나라 공략 루트를 찾는 목적도 있었던 것으로 보인다.[356]

누르하치는 명나라와 조선에 지원을 요청했지만, 두 나라 모두 거절했다. 특히 조선은 북방의 "야만인"의 도움을 받는 것을 불명예스럽게 생각했다고 전해진다.

6. 임진왜란을 소재로 하는 작품

템플릿은 허용되지 않는 템플릿이므로 제거해야 한다. 또한, 주어진 소스에는 '임진왜란을 소재로 하는 작품' 섹션에 대한 구체적인 내용이 없으므로, 분류 링크만 남기는 것이 적절하다.

분류:임진왜란을 소재로 한 작품

7. 주요 인물

황윤길과 김성일은 임진왜란 전 일본의 정세를 보고한 인물들로, 해방 이후 이들의 보고 내용이 논란이 되기도 했다.[553] 특히 황윤길의 후손인 사학자 황의돈은 김성일을 비판적으로 기술하여 논란이 되었다.[553]

파랑국(波浪國) 출신 흑인이 조선 수군에 용병으로 참전한 기록도 있다. 이들은 잠수 능력이 뛰어나 적선을 공격하는 데 활약했다.

- '''조선''': 선조는 조선의 왕이었으며, 광해군은 왕세자로서 전쟁을 이끌었다. 유성룡, 권율, 이순신 등은 주요 무장 및 관료로서 활약했다. 특히 이순신은 정유재란 중 노량 해전에서 전사했다.

- '''명나라''': 만력제는 명나라 황제였으며, 조승훈, 송응창, 이여송 등은 주요 무장으로서 참전했다. 특히 이여송은 평양성 전투와 벽제관 전투 등에서 활약했다.

- '''일본''': 도요토미 히데요시는 일본의 최고 권력자였으며, 가토 기요마사, 고니시 유키나가 등은 주요 무장으로서 참전했다.

7. 1. 조선

| 이름 | 역할 | 비고 |

|---|---|---|

| 선조 | 왕 | |

| 광해군 | 왕족 | |

| 임해군 | 왕족 | 가토 기요마사에게 포로로 잡혔다가 다테 마사무네에게 인도됨 |

| 순화군 | 왕족 | 가토 기요마사에게 포로로 잡혔다가 다테 마사무네에게 인도됨 |

| 유성룡 | 주요 무장/관료 | |

| 권율 | 주요 무장/관료 | |

| 신흠 | 주요 무장/관료 | |

| 이순신 | 주요 무장/관료 | 정유재란 중 노량 해전에서 전사 |

| 원균 | 주요 무장/관료 | 칠천량 해전에서 전사 |

| 이억기 | 주요 무장/관료 | 칠천량 해전에서 전사 |

| 최호 | 주요 무장/관료 | 작전 중 사망 |

| 김시민 | 주요 무장/관료 | 제1차 진주성 전투에서 전사 |

| 곽재우 | 주요 무장/관료 | |

| 강항 | 주요 무장/관료 | |

| 송상현 | 주요 무장/관료 | 작전 중 사망 |

| 김성일 | 주요 무장/관료 | 작전 중 사망 |

| 정희득 | 기타 | |

| 주리아 오타아 | 기타 | |

| 고오카 소우히쓰 | 기타 | |

| 사가 | 기타 | |

| 정발 | 기타 | 작전 중 사망 |

| 김명원 | 기타 | |

| 유정 | 기타 | |

| 휴정 | 기타 | |

| 김응서 | 기타 | |

| 이환복 | 기타 | |

| 이양원 | 기타 | |

| 이영남 | 기타 | 작전 중 사망 |

| 계월향 | 기타 | 전설적인 여성 스파이 |

| 허준 | 기타 | 임금의 주치의 |

| 논개 | 기타 | |

| 이삼평 | 기타 | |

| 정기룡 | 기타 | |

| 고경명 | 기타 | 작전 중 사망 |

| 조헌 | 기타 | 작전 중 사망 |

| 최경회 | 기타 | 작전 중 사망 |

| 윤두수 | 기타 | |

| 윤근수 | 기타 | |

| 이항복 | 기타 | |

| 이덕형 | 기타 | |

| 진무성 | 기타 | |

| 한훤 | 기타 | |

| 황진 | 기타 | 작전 중 사망 |

| 백파선 | 기타 | |

| 강찬 | ||

| 고인후 | 작전 중 사망 | |

| 고종후 | 작전 중 사망 | |

| 고언백 | ||

| 곽재기 | ||

| 곽준 | 작전 중 사망 | |

| 곽흘 | ||

| 권응수 | ||

| 권준 | ||

| 권종 | 작전 중 사망 | |

| 김경로 | 작전 중 사망 | |

| 김덕령 | 작전 중 사망 | |

| 김억추 | ||

| 김면 | 작전 중 사망 | |

| 김여물 | 작전 중 사망 | |

| 김연광 | ||

| 김완 | ||

| 김개국 | ||

| 김응남 | ||

| 김제갑 | 작전 중 사망 | |

| 김천일 | 작전 중 사망 | |

| 김희철 | 작전 중 사망 | |

| 나대용 | ||

| 민정붕 | ||

| 박의장 | ||

| 박진 | ||

| 박홍 | 작전 중 사망 | |

| 배설 | ||

| 배흥립 | ||

| 백광언 | 작전 중 사망 | |

| 백사림 | ||

| 변이중 | ||

| 서예원 | 작전 중 사망 | |

| 조경 | ||

| 선거이 | 작전 중 사망 | |

| 성혼 | ||

| 손인갑 | 작전 중 사망 | |

| 신성군 | ||

| 신호 | 작전 중 사망 | |

| 심대 | ||

| 송대립 | ||

| 송언신 | ||

| 송유진 | ||

| 송희립 | ||

| 신각 | 작전 중 사망 | |

| 신립 | 작전 중 사망 | |

| 신점 | ||

| 안위 | ||

| 양대박 | 작전 중 사망 | |

| 여여문 | 작전 중 사망 | |

| 영규 | 작전 중 사망 | |

| 오억령 | ||

| 오응정 | ||

| 우배선 | ||

| 우치적 | ||

| 우복룡 | ||

| 원사웅 | ||

| 원호 | 작전 중 사망 | |

| 유극량 | ||

| 류숭인 | ||

| 류종개 | 작전 중 사망 | |

| 윤경원 | 작전 중 사망 | |

| 윤탁연 | 작전 중 사망 | |

| 이각 | ||

| 이경록 | ||

| 이광악 | ||

| 이몽학 | 작전 중 사망 | |

| 이복남 | ||

| 이산해 | ||

| 이성임 | ||

| 이순신 | ||

| 이시언 | 작전 중 사망 | |

| 이운룡 | ||

| 이원익 | ||

| 이일 | ||

| 이장손 | ||

| 이전 | ||

| 이정암 | ||

| 이준 (1560년) | ||

| 이항복 | ||

| 이헌국 | ||

| 임중량 | ||

| 임현 | 작전 중 사망 | |

| 정걸 | ||

| 정경세 | ||

| 정기룡 | ||

| 정기원 | 작전 중 사망 | |

| 정담 | 작전 중 사망 | |

| 정득열 | ||

| 정문부 | ||

| 정세아 | ||

| 정운 | 작전 중 사망 | |

| 정원군 | ||

| 정인홍 | ||

| 정평구 | ||

| 정철 | 작전 중 사망 | |

| 정탁 | ||

| 정희적 | ||

| 진대유 | ||

| 조헌 | 작전 중 사망 | |

| 조종도 | 작전 중 사망 | |

| 최강 | ||

| 처영 | ||

| 한극함 | ||

| 한백록 | 작전 중 사망 | |

| 한호 | ||

| 한효순 | ||

| 한응인 | ||

| 허성 | ||

| 한명련 | ||

| 황박 | ||

| 황윤길 |

일본의 침략에 저항하기 위해 조직된 “의병”()은 전국 각지에서 전투, 게릴라 습격, 포위 공격, 전시 물자 수송 및 건설에 참여했다.[45] 양반과 일반 백성, 불교 승려들로 구성된 의병은 1592년 여름까지 약 2만 2,200명이 활동하며 일본군을 묶어두었다.[45]

휴정은 승려들에게 무기를 들 것을 촉구하는 선언문을 발표했고, 최소 8,000명의 승려들이 이에 호응했다.[45] 충청도에서는 영규와 조헌이 이끄는 의병이 청주 전투에서 일본군을 격파했다.[45] 금산 전투에서는 조헌이 700명의 의병을 이끌고 고바야카와 다카카게가 지휘하는 1만 명의 일본군과 맞섰으나 전멸했다.[45] 영규 또한 금산 제3차 전투에서 전멸했다.[45]

진주성 전투에서 김시민은 3,000명의 군사로 호소카와 다다오키가 이끄는 일본군에 맞서 승리했다.

7. 2. 명나라

조선의 위기를 목격한 만력제와 명나라 조정은 처음에는 조공국이 그렇게 빨리 함락될 수 있었는지에 대해 혼란과 회의감을 느꼈다.[10] 조선 조정은 처음에 명나라에 도움을 요청하는 것을 주저했고, 평양으로 후퇴하기 시작했다.[10] 선조의 반복된 요청과 일본군이 이미 조선과 중국의 국경에 도달한 후에야 중국은 마침내 조선을 돕기로 결정했다.[10] 중국은 조선이 중국의 조공국이었기 때문에 조선을 지원할 의무가 있었고, 명나라는 일본의 중국 침략 가능성을 용납하지 않았다.[48]

요동의 지방 관리는 평양 함락 이후 선조의 지원 요청에 따라 조승훈이 이끄는 5,000명의 소규모 병력을 파견했다. 몽골과 여진과의 싸움에서 성공적으로 싸웠던 조승훈은 일본군을 경멸하며 지나치게 자신감에 차 있었다. 이 기병대는 거의 방해받지 않고 진격하여 평양에 진입했지만, 도시에 있던 일본군에게 즉각적이고 결정적으로 패배했다. 1592년 8월 23일, 중국군은 폭우 속에서 공격하여 일본군을 기습했다. 일본군은 중국군보다 6대 1로 수적으로 우세함을 깨닫자 중국 기병대가 평양 거리에 흩어지도록 내버려둔 뒤, 우세한 병력을 이용하여 중국군을 섬멸하는 반격을 가했다. 중국군이 평양 외곽의 진흙탕 들판으로 후퇴하자 사무라이들은 수백 명의 중국군을 베어넘겼다. 주요 장군 중 한 명인 사루는 이 전투에서 전사했다.

일본은 동아시아 최강국인 중국군을 물리친 것에 고무되었지만, 고니시 유키나가는 1592년 가을, 일본에서 증원군이 오지 않을 것이라는 것이 명확해지면서 낙담했다. 이순신 장군의 함대는 일본 함선의 상륙을 막고 있었고, 조선 의병의 공격으로 북부 조선의 일본군은 남부 조선의 일본군과 크게 고립되었다. 한성에서 열린 회의에서 고니시는 우키타 히데이에에게 중국군이 더 많은 병력으로 다시 공격한다면 평양을 지킬 수 있을지 확신할 수 없다고 말했다.

1592년 후반, 명나라는 상황을 명확히 하기 위해 평양에 조사단을 파견했다. 명나라는 상황을 완전히 인식하고 1592년 9월까지 완전한 증원을 결정했다. 닝샤에서의 승리로 중국은 마침내 조선에 사용할 수 있는 병력을 확보했고, 닝샤 반란을 진압한 장군 이여송이 일본군을 조선에서 몰아내기 위해 파견되었다.

이때는 이미 지역군으로 처리할 수 있는 상황보다 훨씬 심각했다. 따라서 명나라 황제는 1593년 1월 이여송 장군과 감찰관 송응창 지휘 아래 대규모 병력을 동원하여 파견했다. 이여송은 명나라 요동 군사 관리였던 이성량의 아들이었고, 송응창은 관료였다(명나라 군법은 모든 군사 장교가 황실에서 임명된 관료를 동반하여 장군의 상관으로 행동해야 한다고 규정했다). 송응창이 남긴 편지 모음에 따르면 명나라 군대의 병력은 약 40,000명이었다. 대부분 북부 주둔군으로 구성되었고, 기제광 지휘하에 일본 해적과 싸운 경험이 있는 약 3,000명의 병사도 포함되었다. 이여송은 겨울 작전을 원했는데, 얼어붙은 땅이 가을비로 진흙탕이 된 도로보다 포병대가 더 쉽게 이동할 수 있게 할 것이기 때문이었다.

1593년 1월 5일, 오유충이 3,000명의 선봉대를 이끌고 압록강을 건너 조선으로 진입했고, 같은 날 2,000명씩 두 개 대대가 뒤따랐다. 의주에서 선조와 조선 조정은 이여송과 다른 중국 장군들을 공식적으로 환영했고, 전략이 논의되었다.

오랜 세월 동안 중국 왕조의 충실한 조공국이었던 태국은 도요토미 히데요시의 계획에 개입하기 위해 일본을 직접 공격하겠다고 제안했지만, 명나라는 이를 받아들이지 않고 대신 태국에 버마를 공격하라고 명령했다.

송응창은 1593년 3월 1일 명나라 조정에 전투 보고서를 보냈다. 패배 후 일본군은 전략을 게릴라전과 매복으로 전환했다. 화약 무기 기술과 시가전의 사용이 승리에 기여했고, 이는 침략을 영구적으로 저지하는 결과를 가져왔다.

벽제관 전투 후 후퇴한 명나라 군대가 개성에 들어온 지 얼마 되지 않아 군량이 떨어졌다. 조선 측은 명나라 군대를 위해 각지에서 식량을 모았지만 부족했고, 상황은 긴박했다.

명나라 군대 이여송 제독의 부하 장수들이 군량이 떨어진 것을 이유로 군대 철수를 요청했다. 이여송은 군량을 마련하지 못한 조선 조정을 질책했고, 유성룡 등 조선 조정 요인들을 불러 뜰에 무릎 꿇게 하고 큰 소리로 꾸짖으며 처벌하려 했으며, 유성룡은 눈물을 흘리며 사과했다. 전란으로 조선 국토는 황폐해지고 백성들은 굶주리고 있었지만, 조선 조정은 모은 식량 대부분을 명나라 군대에 제공했다.

1593년 3월, 한성의 일본군 식량 저장고였던 용산 창고가 명나라 군대에 불타고, 궁지에 몰린 일본군은 강화 협상을 시작했다. 명나라 군대는 다시 심유경을 파견하여 소서행장, 가토 기요마사와 삼자 회담을 열어 4월에 다음과 같은 조건으로 합의했다.

- 일본군은 조선 왕자와 그 수행원을 송환한다.

- 일본군은 부산까지 후퇴한다.

- 명나라 군대는 개성까지 후퇴한다.

- 명나라에서 일본에 사절을 파견한다.

명나라 측에서는 송응창·심유경이 공모하여, 부하 사용지와 서일관을 황제 칙사로 위장하여 일본에 파견하기로 했다. 한편, 일본의 도요토미 히데요시에게는 이 칙사가 사과를 전달하는 자라고 보고되었다.

이 강화 협상은 일본과 명나라 사이에서 이루어졌고, 조선은 협상에서 제외되었다. 조선 측은 국왕 이하 꾸준히 강화에 반대했지만, 명나라 군대는 조선의 입장을 무시하고 일본 측과의 협상을 시작했다. 조선 정부는 협상에 개입할 권리가 없었고, 명나라에 의지할 뿐이었다. 이여송은 표면적으로는 조선 측 의향을 존중하여 일본군 정벌을 약속했지만, 실제로는 조선군에게 일본군 공격 중지 명령을 내렸다.

4월 18일, 합의 조건에 따라 일본군은 한성을 나와 명나라 칙사 심유경과 조선의 두 왕자(임해군, 순화군)와 함께 부산까지 후퇴했다. 이때 두 왕자가 예를 다하고 가토 기요마사의 호위를 받으며 남하한 것에 감사하는 내용의 서찰이 기슈 도쿠가와가에 남아 있다.

조선 측은 이여송에게 일본군 추격을 간청했지만, 이여송은 이를 무시하고 일본군을 공격하지 않았다.

5월 8일, 소서행장과 이시다 미쓰나리, 마스다 나가모리, 오타니 요시쓰구의 삼봉행은 명나라 칙사와 함께 일본으로 출발했다.

5월 15일, 명나라 칙사는 나고야에서 히데요시와 회견했다. 히데요시는 다음 7가지 조건을 제시했다.

- 명나라 황녀를 천황의 황후로 보낼 것

- 감합무역을 부활시킬 것

- 일본과 명나라 양측 대신이 서약서를 교환할 것

- 조선 팔도 중 남쪽 4도를 일본에 할양하고, 다른 4도와 한성을 조선에 반환할 것

- 조선 왕자와 고관 1, 2명을 일본에 인질로 보낼 것

- 포로로 잡힌 조선 왕자 2명을 심유경을 통해 조선에 송환할 것

- 조선 중신들에게 앞으로 일본에 반항하지 않을 것을 서약시킬 것

이시다·소서행장 등은 본국에는 고쳐서 보고하면 된다고 진언했다. 6월 28일 소서행장의 가신 나이토 조안을 사례사로 베이징에 파견하기로 했다. 7월 중순, 부산으로 돌아온 칙사에게 조선의 두 왕자가 인계되었다.

한편, 명나라로 향한 나이토 조안은 히데요시의 "납관표"를 가지고 있었지만, 명나라 송응창은 히데요시의 "항복"을 나타내는 문서가 필요하다고 주장했다. 소서행장은 "관백 항복표"를 위작하여 나이토에게 맡겼고, 나이토는 이듬해 1594년(문록 3년) 12월에 베이징에 도착했다.

;명나라 측

- 문록의 역 참전 주요 무장

: 조승훈, 송응창, 이여송, 이여백, 이여매, 이녕, 사대수, 양원, 장세작, 심유경

- 경장의 역 참전 주요 무장

: 마귀, 양호, 유정, 동일원, 진린, 등자룡, 형개, 이여매, 고책, 이방춘

7. 3. 일본

| 이름 | 비고 |

|---|---|

| 가시바루 우시노스케 | 작전 중 사망 |

| 가스야 다케노리 | |

| 가토 기요마사 | |

| 가토 미쓰야스 | |

| 가토 요시아키 | |

| 가토 우마노조 | |

| 간 마사카게 | 작전 중 사망 |

| 간 미치나가 | |

| 구쓰키 모토쓰나 | |

| 게야무라 로쿠스케 | 작전 중 사망 |

| 고니시 안토니오 | 작전 중 사망 |

| 고니시 요시치로 | 작전 중 사망 |

| 고니시 유키나가 | |

| 고바야카와 다카카게 | |

| 고바야카와 히데아키 | |

| 구로다 나가마사 | |

| 구로다 요시타카 | |

| 구루시마 미치후사 | 작전 중 사망 |

| 구와나 치카카쓰 | 작전 중 사망 |

| 구키 요시타카 | |

| 기무라 시게코레 | |

| 기무라 토모키요 | 작전 중 사망 |

| 깃카와 히로이에 | |

| 나베시마 나오시게 | |

| 나카가와 히데마사 | 작전 중 사망 |

| 다구치 야스케 | 작전 중 사망 |

| 다니 모리토모 | |

| 다치바나 무네시게 | |

| 다치바나 야스히로 | |

| 다테 마사무네 | |

| 도도 다카토라 | |

| 도요토미 히데요시 | 작전 중 사망 |

| 도요토미 히데카쓰 | |

| 도쿠가와 이에야스 | |

| 도쿠이 미치유키 | 작전 중 사망 |

| 레이제 모토미츠 | 작전 중 사망 |

| 마나베 사마노조 | 작전 중 사망 |

| 마시타 나가모리 | |

| 마에노 나가야스 | |

| 마츠라 사다무 | 작전 중 사망 |

| 마츠라 시게노부 | |

| 마츠이 토모유키 | 작전 중 사망 |

| 모리 가쓰노부 | |

| 모리 데루모토 | |

| 모리 무라하루 | 작전 중 사망 |

| 모토시마 마타사부로 | 작전 중 사망 |

| 무라카미 가게치카 | |

| 미야베 나가후사 | |

| 벳쇼 요시하루 | |

| 삿사 마사모토 | |

| 소 요시토시 | |

| 스모토 미치타카 | 작전 중 사망 |

| 시마즈 요시히로 | |

| 아리마 하루노부 | |

| 아와타 한시치 | 작전 중 사망 |

| 아사노 요시나가 | |

| 아소누마 모토히데 | 작전 중 사망 |

| 야마구치 요사우에몬 | 작전 중 사망 |

| 안코쿠지 에케이 | |

| 야나가와 시게노부 | |

| 오모리 로구다유 | 작전 중 사망 |

| 오아노 다네모토 | 작전 중 사망 |

| 오아노 다네하카루 | 작전 중 사망 |

| 오타니 요시쓰구 | |

| 오토모 요시무네 | |

| 와타나베 시치에몬 | 작전 중 사망 |

| 와타메 시키부 | 작전 중 사망 |

| 와키자카 사헤에 | 작전 중 사망 |

| 와키자카 야스하루 | |

| 요네모토 스게지로 | 작전 중 사망 |

| 요시미 모토요리 | |

| 요코하마 가케요시 | 작전 중 사망 |

| 우에스기 가게카쓰 | |

| 우키타 히데이에 | |

| 이시다 미쓰나리 | |

| 이코마 지카마사 | |

| 이쿠다 우베에 | 작전 중 사망 |

| 이토 스케타카/스케타케 | |

| 조소카베 모토치카 | |

| 츠노시 이에요리 | 작전 중 사망 |

| 도다 가즈타카 | |

| 코우소카베 치카우지 | 작전 중 사망 |

| 하세가와 히데카즈 | |

| 하라다 노부타네 | 작전 중 사망 |

| 하치스카 이에마사 | |

| 하타 노부토키 | 작전 중 사망 |

| 호소카와 겐바노조 | |

| 호소카와 다다오키 | |

| 후쿠시마 마사노리 | |

| 히다카 고노무 | 작전 중 사망 |

| 히비야 아고스트 | 작전 중 사망 |

8. 당시 사용된 무기

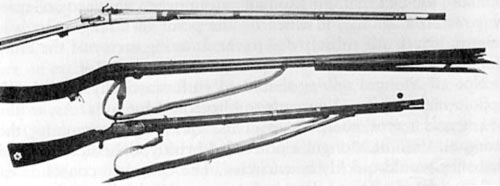

임진왜란 당시 일본군의 주력 무기는 종자도총(다네가시마 뎃포/철포)이었다. 종자도총은 유럽의 화승총인 아르카부스(아쿼버스)를 일본에서 개량한 것으로, 사정거리와 명중률이 조선의 활보다 우수했다.[462] 일본군은 종자도총 외에도 일본도, 가마야리, 나이카마 등의 근접 무기와 시케토우 유미, 시호다케 유미 등의 활도 사용했다.

일본 수군은 아타케부네, 세키부네, 고바야 등의 군함을 사용했는데, 조선의 군함보다 크기는 작았지만 속도가 빨라 백병전에 유리했다.

15세기 중반부터 일본은 오랜 내전(전국 시대)을 겪었기 때문에, 도요토미 히데요시의 지휘 아래 실전 경험이 풍부한 50만 명의 군대를 보유하고 있었다. 이는 당시 명나라와 함께 동서양을 통틀어 최대 규모였다. 1543년 철포 전래로 일본에 들어온 화승총은 곧 국산화되어 독자적으로 개량되었고, 전국 시대 말기에는 일본이 50만 정 이상을 소유한 세계 최대의 총 보유국이었다.[458]

일본군은 보병(아시가루) 중심으로, 화승총과 활을 조합하여 사용했으며, 접근전에는 긴 창, 난전에는 일본도를 사용했다. 전쟁 초기, 일본군은 화승총의 집단 사용으로 우위를 점했다. 그러나 전쟁 말기에는 조선과 명도 노획한 일본제 화승총이나 그것을 모방한 것을 채용하여 사용 수를 늘려 대항했다.

일본 기병은 창이나 기승용 소형총을 장비했지만, 전국 시대에 총의 집단 사격에 대한 기병의 취약성을 경험했기 때문에 기병의 사용은 줄어들고 있었다.

일본 수군은 안택선은 일부 상급 지휘관의 승선 등에 한정되었고, 중형 관선이나 소형 소하야에 의한 기동성이 높은 전투를 주 전법으로 하여, 접현 절입에 의한 백병전 지향으로, 가능하다면 적선을 노획하는 경향이 있었다. 당시 세계 해전에서도 적선에 돌격하여 침몰시키거나, 적선에 승선하여 노획하는 것이 상례였다.[463] 일본 수군의 주요 임무는 식량과 병력의 수송이었고, 선박에는 대구경 화승총 형식인 대철포가 많이 사용되었다.

도요토미 히데요시는 규슈의 옛 히젠국에 위치한 나고야성에 군대를 집결시켰다. 제1차 침략에는 총 158,800명으로 구성된 9개 사단이 참여했으며, 그중 2만 1,500명은 쓰시마섬과 이키섬에 예비군으로 주둔했다.[454] 일본은 전쟁 전반에 걸쳐 총 32만 명의 병력을 사용했다.

임진왜란 중 전쟁 중단 기간의 평화 협상이 실패한 후, 도요토미 히데요시는 조선에 대한 두 번째 침략을 개시했다. 1차 침략과 2차 침략의 주요 전략적 차이점 중 하나는 더 이상 중국 정복이 일본의 명시적인 목표가 아니었다는 점이다. 1596년 일본군의 두 번째 파병은 경상도 남해안에 아무런 저항 없이 상륙했다.

1596년 9월 1일(음력 윤7월 9일)에는 게이초 이요 지진, 9월 4일에는 게이초 분고 지진, 9월 5일에는 게이초 후시미 지진이 발생했다.[383] 이처럼 큰 지진이 잇달아 발생함에 따라 게이초로 연호가 개원되었다.

다음은 1598년(게이초 2년) 2월 22일자 도요토미 히데요시(풍신수길)의 주인장(朱印状) 「경장재정지역진발인수서(慶長再征之役進發人數書)」에 근거한 일본군의 진영 배치이다.[385][386]

재출정군 총계 141,500명[387]

| 부대 | 지휘관 | 병력 |

|---|---|---|

| 일번대 및 이번대 (선봉은 가토 기요마사와 고니시 유키나가가 제비뽑기로 이틀씩 교대) | 가토 기요마사 | 10,000명 |

| 고니시대 | 고니시 유키나가 등 | 14,700명 |

| 삼번대 | 쿠로다 나가마사 등 | 10,000명 |

| 사번대 | 나베시마 나오시게 등 | 12,000명 |

| 오번대 | 시마즈 요시히로 | 10,000명 |

| 육번대 | 조소카베 모토치카 등 | 13,300명 |

| 칠번대 | 하치스카 이에마사 등 | 11,100명 |

| 팔번대 및 구번대 (두 사람이 선봉을 번갈아 맡음) | 모리 히데모토, 우키타 히데이에 | 40,000명 |

| 제성의 재번중 | 고바야카와 히데아키 (총대장) 등 | 20,390명 |

8. 1. 조선

조선은 현자총통, 지자총통, 비격진천뢰, 화차, 천자총통, 수노기, 장군전, 팔각총통, 변이중화차, 편전 등 다양한 무기를 사용했다.

조선의 군함은 바닥이 평평하여 일본 군함보다 내구성이 뛰어났다. 주요 군함으로는 거북선, 판옥선, 협선이 있었다.

- '''거북선''': 판옥선 위에 판자를 덮어 방어 체계를 강화한 함선으로, 한때 세계 최초의 철갑선으로 알려지기도 했다. 거북선은 높은 기동성이 요구되었으며, 거북이를 닮아 거북선이라 불렸다.

- '''판옥선''': 조선의 주력 군함으로, 함선 위에 판자로 만든 누각이 있어 판옥선이라 불렸다.

- '''협선''': 정찰과 연락 용도로 사용되던 군함으로, 각 수군 항구에서 판옥선과 1:1 비율로 보유하는 것이 규정이었다.

평양을 점령한 일본군은 압록강을 건너 여진 지역으로 진격하고, 한반도 서해안을 통해 보급을 할 계획이었다.[82] 그러나 이순신은 일본군의 수송선을 격파하여 일본군의 병력과 무기 부족을 야기했고, 일본은 전쟁 목표를 조선 점령으로 변경했다.[82]

일본군이 부산항에 상륙했을 때, 박홍은 함대와 기지, 무기, 보급품을 모두 파괴하고 도주했다.[83] 원균 또한 기지를 파괴하고 겨우 네 척의 배만 가지고 공주로 도주했다.[83] 경상도 해역에는 조선 수군의 활동이 없었고, 살아남은 두 함대는 한반도 서해안에서만 활동했다.[83] 원균은 이순신에게 일본군과의 전투에서 패배하여 공주로 도망쳤다고 알렸다.[85] 이순신은 남해도로 전쟁 준비 명령을 전달하려 했으나, 섬이 주민들에게 약탈당하고 버려진 것을 발견했다.[85] 병사들이 도망치자 이순신은 도망치는 병사들을 체포하여 목을 베어 전시했다.[85] 이순신의 전투는 일본군의 진격을 지원하는 한반도 서해안 해상 교통로에 압박을 가했다.[90]

조선 수군은 지역 어민과 정찰선의 네트워크를 통해 적의 움직임에 대한 정보를 얻었다.[90] 1592년 7월 21일 새벽, 이순신과 이억기는 판옥선 24척, 소형 전함 15척, 어선 46척을 이끌고 출항하여 저녁 무렵 경상도 해역에 도착했다.[90] 일본군은 조선 해안을 따라 약탈과 방화를 일삼았고, 조선 수군의 저항을 예상하지 못했다.[31]

다음 날, 전라도 함대는 원균과 합류하여 91척으로 증강된 함대로[11] 거제도를 돌아 가덕도로 향했지만, 정찰선이 거제도 옥포항에 일본 선박 50척을 발견했다.[90] 조선 함대는 일본 함선을 포위하고 포격으로 격파했다.[90] 일본군은 화살과 조총으로 사격했지만, 조선군은 거리를 유지하여 공격을 무력화했다.[31] 일본군에 끌려간 한 한국 소녀는 "대포와 긴 화살이 우리 배에서 일본 배로 우박처럼 쏟아졌다"고 회상했다.[31]

조선군은 그날 밤 일본 선박 5척을 더 발견하여 4척을 격파했다.[90] 하루 동안의 전투에서 이순신의 함대는 일본 함선 26척을 격파했다.[32] 다음 날, 조선군은 적진포에서 일본 함선 13척에 접근하여 단 한 척의 손실 없이 11척을 격파하여 옥포 해전을 승리로 마무리했다.[90] 선조에게 승전 보고를 하면서 이순신 장군은 일본의 사무라이 투구가 매우 이상하다고 적었다.[32]

옥포 해전 약 3주 후,[12] 이순신과 원균은 일본군의 존재에 대한 정보 보고를 받고 총 26척의 함선을 이끌고 사천만으로 향했다.[93] 이순신은 새로 건조된 거북선을 앞세웠다.[12] 사천에서는 일본 함선들이 일본군이 지휘 기지를 설치한 곶 아래 만에 정박해 있었다.[32]

거북선은 판옥선 설계를 기반으로 하되, 높은 지휘소를 제거하고, 난간을 곡선형 벽으로 개조하고, 철침(그리고 아마도 육각형 철판; 이 부분은 논란이 있다[195])으로 덮인 지붕을 추가한 함선이다.[94] 선체에는 총 36개의 대포 포구와 대포 위쪽에 승무원들이 밖을 내다보고 개인 무기를 발사할 수 있는 개구부가 있었다.[93] 이 설계는 적이 배에 올라타 선내 인원을 공격하는 것을 막았다.[94] 거북선은 두 개의 돛과 16개의 노를 번갈아 젓는 80명의 노꾼에 의해 추진되는 동아시아 전장에서 가장 빠르고 기동성이 뛰어난 전함이었다.[10] 전쟁 내내 6척 이상의 거북선이 활동하지 않았고, 그들의 주요 역할은 적진 깊숙이 돌입하여 대포로 혼란을 야기하고 적의 기함을 파괴하는 것이었다.[10]

1592년 7월 8일, 함대는 사천만에 도착했지만, 간조로 인해 조선 함대는 진입할 수 없었다.[12] 이순신은 함대에 후퇴하는 시늉을 하도록 명령했고, 일본 지휘관 와키사카 야스하루는 이를 관찰했다.[94] 일본군은 추격하기로 결정하고 12척의 배를 타고 조선 함대를 추격했다.[12] 조선 수군은 거북선을 선두에 세우고 반격하여 12척을 모두 격파했다.[12][33] 이순신 장군은 "미리 일본의 침략을 예상하여 거북선을 만들었다"고 보고했다.[33] 일본군은 무사도(武士道)에 따라 맹렬하게 싸웠지만, 거북선의 우수한 화력과 장갑이 이를 상쇄했다.[33] 이순신 장군은 함교에서 지휘하다가 일본 저격수의 총탄에 어깨를 심하게 다쳤다.[33]

율포 해전(미륵도)에서는 구루시마 미치유키가 이끄는 일본 함선 21척이 조선 해안 마을을 약탈하는 중이었는데, 조선 함대가 나타나 도전장을 던졌다.[33] 이순신은 자신의 전술을 사용하여 도전한 후 일본군이 추격하는 것을 유인한 다음 공해상에서 매복 공격을 했다.[34] 포로로 잡혀 구루시마의 정부가 된 한 한국 여성은 전투 후 인터뷰에서 "전투 당일, 화살과 총알이 그(구루시마)가 앉아 있던 정자선에 쏟아졌다"고 말했다.[34]

승리 후 이순신은 다음 며칠 동안 더 많은 일본 함선을 찾아 다녔고, 당항포에서 발견했다.[34] 이순신은 함선을 원으로 배치하고 거북선이 일본 기함을 들이받게 하여 격렬한 백병전을 벌였다.[35] 이순신은 일본군을 전멸시키려 했고, 일본군이 도망치기 위해 배를 상륙시킬까 봐 우려하여 공해상으로 유인하기 위해 가짜 후퇴를 명령하여 일본군의 생존 가능성을 낮췄다.[35] 이순신은 선조에게 일본군이 한국 민간인을 무자비하게 강간하고 고문하고 살해했으며, 자신도 마찬가지로 무자비하게 대응할 것이라고 적었다. 가짜 후퇴 작전은 성공하여 일본군이 공해상으로 조선군을 추격했고, 이순신은 다음과 같이 적었다.

그때 우리 배들은 갑자기 사방에서 적선을 포위하고 양쪽 측면에서 전속력으로 공격했다. 비행 중대장이 탄 거북선은 다시 한 번 적의 정자선을 들이받았고, 대포 사격으로 파괴했으며, 다른 배들은 화살로 그들의 비단 휘장과 돛에 불을 질렀다. 사나운 불길이 터져 나왔고 적장은 화살에 맞아 죽었다."[35]일본 함선 대부분이 나포되거나 침몰했고, 이순신은 선조에게 43명의 사무라이 장교의 소금에 절인 머리를 보냈다.[35] 다음 날, 도망친 일본 함선 1척이 그 배를 나포하기 위해 파견된 조선 함선과 맞닥뜨려 조선군이 일본 함선에 승선하면서 격렬한 싸움이 벌어졌다.[35] 일본 함선의 선장은 "손에 긴 칼을 들고 홀로 서서 두려움 없이 끝까지 싸웠다"며 10개의 화살을 맞고 죽었다.[36] 일본 함선의 선원 88명은 모두 사망했고, 이순신은 그들의 귀를 잘라 "소금에 절여 상자에 담아 조정으로 보냈다."[36]

진주성 첫 번째 전투와 달리, 두 번째 전투는 일본군의 승리로 끝났다. 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)는 진주 함락에 집착했고, 이전에 일본군이 진주 함락에 실패한 것을 앙갚음하라고 명령했다.[67] 우키타 히데이에(宇喜多秀家)는 9만 명의 일본군을 이끌고 진주를 공격했는데, 이는 임진왜란 전체에서 단일 작전에 투입된 일본군 병력으로는 최대 규모였다.[67] 조선군은 일본군의 진격 방향을 알지 못해 병력을 분산 배치했고, 김천일이 진주에 주둔한 4,000명의 병사들을 지휘했으며, 의병, 게릴라, 소규모 중국군, 그리고 여성과 어린이를 포함한 다수의 민간인들이 합류하여 총 병력은 약 6만 명에 달했다.[67] 1593년 7월 20일, 일본군은 성벽을 향해 진격할 수 있도록 나무 방패를 만들기 시작했다.[68] 서쪽에는 고니시 유키나가(小西行長)가 2만 6천 명을, 북쪽에는 가토 기요마사(加藤清正)가 2만 5천 명을 이끌었고, 우키타 히데이에는 1만 7천 명의 예비대를 지휘했다.[68] 1593년 7월 21일, 일본군은 진주 주변 해자를 채우고 있던 제방을 무너뜨리고 공격을 개시했으며, 사무라이들은 나무 방패 뒤에서 진격했지만, 조선군의 화살, 포탄, 조총에 막혔다.[67] 7월 23일, 일본군은 목책을 이용한 공성탑으로 공격했으나, 조선군의 포격에 무너졌다.[69] 7월 25일, 우키타는 휴전 깃발을 내걸고 사자를 김천일에게 보내 진주가 즉시 항복하지 않으면 포로로 잡은 1만 명의 조선 농민을 학살하겠다고 통보했지만, 김천일은 거부했고, 그 결과 1만 명의 조선 농민이 참수되었다.[70]

이후 일본군은 "거북선"이라고 불리는 장갑차를 이용해 공격했는데, 이를 통해 일본군은 성벽까지 접근하여 사병들이 성벽 돌을 뽑아낼 수 있었다. 그러나 일본군 기록에 따르면 "공격을 시도했으나, 성 안에서 송진이 묻은 횃불을 던져 풀에 불을 질렀다. 거북선 안의 병사들도 불에 타서 후퇴했다"고 불만을 토로했다.[67] 7월 27일, 일본군은 다시 "거북선"으로 공격했지만, 이번에는 격렬한 뇌우가 몰아쳐 기름을 적신 횃불을 떨어뜨려 일본군을 불태우려는 조선군의 시도를 막았다.[71] 일본군 사병들은 성벽 일부를 파괴했고, 사무라이들은 성에 가장 먼저 진입하는 것을 영광으로 여겨 서로 밀치며 성 안으로 쇄도했다.[71] 고토 모토츠구(後藤基次), 구로다 나가마사(黒田長政)의 가신은 진주에 가장 먼저 진입하려 했으나, 가토 기요마사의 가신 이이다 카쿠베이(飯田覚兵衛)가 니치렌 깃발을 성벽의 틈새에 꽂아 그 영예를 차지했다.[71] 조선군은 탄약이 부족했고 검도 모자라, 많은 조선군이 나무 몽둥이로 카타나(刀)를 든 사무라이의 맹공을 막았다.[71] 조선군 장군 서여원(徐汝元)은 오카모토 곤죠(岡本権蔵)라는 사무라이와 긴 한판 승부를 벌였고, 부상당한 서여원이 숨이 넘어가 쓰러지자 오카모토는 카타나로 그의 목을 베었다.[71] 서여원의 머리는 남강(南江)에 떨어졌고, 적장의 목을 베는 것은 사무라이에게 큰 영예였기에 오카모토는 소금에 절여 일본으로 가져갈 수 있도록 서여원의 머리를 찾으라고 명령했다.[71] 조선군 사령관 김천일 장군은 자결했다.[71]

평소와 같이 일본군은 포로를 사로잡지 않고 군인과 민간인을 가리지 않고 모두 살해했고, 남강은 수천 명이 강을 건너려다 사무라이에게 베어져 붉게 물들었다.[71] 가토 기요마사 가문의 기록에는 "모든 중국인은 우리 일본도에 공포에 질려 강에 뛰어들었지만, 우리는 그들을 잡아 목을 베었다"라고 적혀 있다.[71] 조선 기록에는 진주에 있던 6만 명의 병사 거의 모두가 죽었다고 기록되어 있고, 일본 기록에는 사무라이들이 승리 후 2만 개의 머리를 일본으로 보냈다고 기록되어 있다.[71] 진주의 기생들만 살아남았는데, 그들은 승리한 일본 장군들을 위해 그날 저녁 인근 언덕의 촉석루(鷲石樓)에서 열린 승리 축하연에 동원되었는데, 그곳은 아래의 "지옥 같은 광경"을 가장 잘 볼 수 있는 곳이었다.[71] 한 기생 논개는 사무라이 케야무라 로쿠노스케(毛屋村六之介)의 눈길을 끌었고, 성관계를 약속하며 절벽으로 유인한 후 자신과 그를 함께 절벽에서 떨어뜨려 조선의 국민 영웅이 되었다.[71] 진주 함락은 상징적인 목적에 불과했고, 일본군은 북쪽에 더 큰 중국군이 있었기 때문에 진주에 주둔한 병력을 부산으로 후퇴시켰다.[74] 도요토미 히데요시는 1592년 진주에서의 패배를 앙갚음했다는 데 만족했지만, 턴불은 상징적인 이유로 도시를 함락하기 위해 그렇게 많은 병력을 희생한 것은 낭비였다고 주장했다.[74]

8. 2. 일본

임진왜란 당시 일본군의 주력 무기는 종자도총(다네가시마 뎃포/철포)이었다. 종자도총은 유럽의 화승총인 아르카부스(아쿼버스)를 일본에서 개량한 것으로, 사정거리와 명중률이 조선의 활보다 우수했다.[462] 일본군은 종자도총 외에도 일본도, 가마야리, 나이카마 등의 근접 무기와 시케토우 유미, 시호다케 유미 등의 활도 사용했다.

일본 수군은 아타케부네, 세키부네, 고바야 등의 군함을 사용했는데, 조선의 군함보다 크기는 작았지만 속도가 빨라 백병전에 유리했다.

15세기 중반부터 일본은 오랜 내전(전국 시대)을 겪었기 때문에, 도요토미 히데요시의 지휘 아래 실전 경험이 풍부한 50만 명의 군대를 보유하고 있었다. 이는 당시 명나라와 함께 동서양을 통틀어 최대 규모였다. 1543년 철포 전래로 일본에 들어온 화승총은 곧 국산화되어 독자적으로 개량되었고, 전국 시대 말기에는 일본이 50만 정 이상을 소유한 세계 최대의 총 보유국이었다.[458]

일본군은 보병(아시가루) 중심으로, 화승총과 활을 조합하여 사용했으며, 접근전에는 긴 창, 난전에는 일본도를 사용했다. 전쟁 초기, 일본군은 화승총의 집단 사용으로 우위를 점했다. 그러나 전쟁 말기에는 조선과 명도 노획한 일본제 화승총이나 그것을 모방한 것을 채용하여 사용 수를 늘려 대항했다.

일본 기병은 창이나 기승용 소형총을 장비했지만, 전국 시대에 총의 집단 사격에 대한 기병의 취약성을 경험했기 때문에 기병의 사용은 줄어들고 있었다.

일본 수군은 안타쿠센은 일부 상급 지휘관의 승선 등에 한정되었고, 중형 관선이나 소형 소하야에 의한 기동성이 높은 전투를 주 전법으로 하여, 접현 절입에 의한 백병전 지향으로, 가능하다면 적선을 노획하는 경향이 있었다. 당시 세계 해전에서도 적선에 돌격하여 침몰시키거나, 적선에 승선하여 노획하는 것이 상례였다.[463] 일본 수군의 주요 임무는 식량과 병력의 수송이었고, 선박에는 대구경 화승총 형식인 대철포가 많이 사용되었다.

도요토미 히데요시는 규슈의 옛 히젠국에 위치한 나고야성에 군대를 집결시켰다. 제1차 침략에는 총 158,800명으로 구성된 9개 사단이 참여했으며, 그중 2만 1,500명은 쓰시마섬과 이키섬에 예비군으로 주둔했다.[454] 일본은 전쟁 전반에 걸쳐 총 32만 명의 병력을 사용했다.

임진왜란 중 전쟁 중단 기간의 평화 협상이 실패한 후, 도요토미 히데요시는 조선에 대한 두 번째 침략을 개시했다. 1차 침략과 2차 침략의 주요 전략적 차이점 중 하나는 더 이상 중국 정복이 일본의 명시적인 목표가 아니었다는 점이다. 1596년 일본군의 두 번째 파병은 경상도 남해안에 아무런 저항 없이 상륙했다.

1596년 9월 1일(음력 윤7월 9일)에는 게이초 이요 지진, 9월 4일에는 게이초 분고 지진, 9월 5일에는 게이초 후시미 지진이 발생했다.[383] 이처럼 큰 지진이 잇달아 발생함에 따라 게이초로 연호가 개원되었다.

다음은 1598년(게이초 2년) 2월 22일자 도요토미 히데요시(풍신수길)의 주인장(朱印状) 「경장재정지역진발인수서(慶長再征之役進發人數書)」에 근거한 일본군의 진영 배치이다.[385][386]

재출정군 총계 141,500명[387]

| 부대 | 지휘관 | 병력 |

|---|---|---|

| 일번대 및 이번대 (선봉은 가토 기요마사와 고니시 유키나가가 제비뽑기로 이틀씩 교대) | 가토 기요마사 | 10,000명 |

| 고니시대 | 고니시 유키나가 등 | 14,700명 |

| 삼번대 | 쿠로다 나가마사 등 | 10,000명 |

| 사번대 | 나베시마 나오시게 등 | 12,000명 |

| 오번대 | 시마즈 요시히로 | 10,000명 |

| 육번대 | 조소카베 모토치카 등 | 13,300명 |

| 칠번대 | 하치스카 이에마사 등 | 11,100명 |

| 팔번대 및 구번대 (두 사람이 선봉을 번갈아 맡음) | 모리 히데모토, 우키타 히데이에 | 40,000명 |

| 제성의 재번중 | 고바야카와 히데아키 (총대장) 등 | 20,390명 |

9. 각주

[388] 1597년(선조 30년, 일본 게이초 2년) 정유재란 당시 일본군의 작전 목표는 여러 장수들에게 발부된 2월 21일자 어새(朱印状)에 명시되어 있다. 그 내용은 "전라도를 남김없이 모두 토벌하고, 더 나아가 충청도 및 그 밖의 지역에도 공격하라."는 것이었다. 작전 목표 달성 후에는 경상도 연안으로 철수하여 왜성을 축성하고, 현지 주둔 성주(주로 규슈의 다이묘)를 정하여, 다른 장수들은 귀국한다는 계획이었다.[389][390] 이후 1599년(선조 32년, 게이초 4년)에는 재출병을 통한 대규모 공세도 계획되었다.[391]

같은 해, 규슈, 시코쿠, 츄고쿠 세력을 중심으로 편성된 총 14만 명이 넘는 일본군은 차례로 대한해협을 건너 부산포를 거쳐 각자의 임지로 향했다.

참조

[1]

서적

Thus the Korea–Japan War of 1592–1598 came to a conclusion, with the Japanese totally defeated and in full-scale retreat. The Korean victory did not come easily.

[2]

서적

Out of 500 Japanese ships only 50 survived to limp home.

[3]

웹사이트

The Imjin War, 1592–98

https://www.thoughtc[...]

2017-03-06

[4]

웹사이트

A critique of Samuel Hawley's the Imjin War: Japan's Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China – Part 2: The second invasion | Great Ming Military

https://greatmingmil[...]

2019-08-16

[5]

서적

Horizons. History 241W: Asian History from the 15th Century to Present

Kapiolani Community College's

[6]

서적

Chapter 322: Japan. For seven years, hundreds of thousands of soldiers were killed, and millions have been spent. There were no chances of victory in China and Korea.

https://zh.wikisourc[...]

[7]

서적

Korean and Chinese forces were able to hold off the Japanese troops and confine the fighting to the southern provinces.

[8]

서적

Chapter 238: Li Rusong

https://zh.wikisourc[...]

[9]

서적

(Korean) war minister Yi Hang-bok pointed out that assistance from China was the only way Korea could survive.

[10]

웹사이트

The Failure of the 16th Century Japanese Invasions of Korea

http://www2.hawaii.e[...]

[11]

서적

His naval victories were to prove decisive in the Japanese defeat, although Yi was to die during his final battle in 1598.

[12]

서적

Just as a complete Japanese victory appeared imminent, Admiral Yi entered the war and quickly turned the tide.

[13]

서적

The righteous armies that appeared in 1592 smashed the local rule distributed across Korea's eight provinces by the Japanese military. The righteous army activities were one of the most important factors for the frustration of the Toyotomi regime's ambition to subjugate Ming China and extend dominion over Korea.

[14]

서적

The Chinese Ming forces retreated with 30,000 losses

[15]

서적

Chapter 320. 20000 losses

https://zh.wikisourc[...]

[16]

서적

Japan Encyclopedia

Belknap

[17]

서적

Tribute trade was the oldest and most important component of the trade structure, not for its volume or content, but for its symbolism. Japanese brought items to "offer" to Korea and received in exchange "gifts" of higher value, since Korea was a greater land receiving supplicants. Koreans viewed tribute trade as a "burden" and a favor extended to needy islanders; the significance was diplomatic not economic.

[18]

웹사이트

Toyotomi Hideyoshi (1536–1598)

https://web.archive.[...]

Washington State University

1996

[19]

뉴스

Why Are Koreans So Against Japanese?: A Brief History Lesson Helps Foreign Investors Do Business

http://times.hankook[...]

2006-07-11

[20]

웹사이트

Hideyoshi and Korea

https://web.archive.[...]

2003-04-25

[21]

웹사이트

Azuchi–Momoyama Period (1573–1603)

http://www.japan-gui[...]

japan-guide.com

2002-06-09

[22]

웹사이트

Toyotomi Hideyoshi – Japanese general who united Japan

http://www.japan-101[...]

Japan101.com

2003-2005

[23]

백과사전

King Seonjo

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-01

[24]

웹사이트

Ch 12 – Japanese invasions: More Worlds to Conquer

https://web.archive.[...]

Korea History Project

[25]

웹사이트

「士農工商」や「四民平等」の用語が使われていないことについて

https://www.tokyo-sh[...]

2024-03-07

[26]

웹사이트

第35回 教科書から『士農工商』が消えた ー後編ー 令和3年広報うき「ウキカラ」8月号

https://www.city.uki[...]

2024-03-07

[27]

웹사이트

人権意識のアップデート

https://www.city.shi[...]

2024-03-07

[28]

웹사이트

Weng Yuan, a descendant of Chen Lin, pays homage to his ancestors

https://web.archive.[...]

Jinyang.com-Yangcheng Evening News

2002-12-08

[29]

백과사전

Five positions

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-26

[30]

백과사전

Armor

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-26

[31]

웹사이트

2014.09 Martial Arts of the Joseon Dynasty Joseon Martial Arts Training - Jinbeop

https://www.chf.or.k[...]

2014-09-01

[32]

웹사이트

팽배(彭排)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

[33]

웹사이트

갑사(甲士)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

[34]

웹사이트

The problem of goods and duties in the coastal waters, the wearing of armor and helmets only for water soldiers, the provision of guards to subordinate soldiers, the role of marine soldiers, and the nuisance of tax collection, were discussed by the Ministry of Finance.

https://db.history.g[...]

[35]

웹사이트

Did the Joseon army really fight wearing only 'possession uniforms'?

https://www.asiae.co[...]

2018-02-13

[36]

웹사이트

Items From The Sea Recall An Epic Battle

https://archaeologyn[...]

Archaeology News Network

2012-12-11

[37]

서적

When [our] soldiers are lined up against the enemy ranks, our arrows do not reach the enemy while their musket balls rain down upon us.

2016

[38]

간행물

The Diary of a Militia (향병일기; Hyangbyeong-ilgi)

국립한국역사박물관

[39]

웹사이트

Ch 12 – Japanese invasions: Under a Single Sword

http://koreanhistory[...]

Korea History Project

[40]

백과사전

훈련도감(訓鍊都監)

http://encykorea.aks[...]

한국학중앙연구원

[41]

웹사이트

Medieval Hyuga Country Relations Chronology 1335–1600

http://www.netlaputa[...]

[42]

백과사전

Shin Se-jun

https://terms.naver.[...]

[43]

백과사전

Battle of Bukgwan

https://terms.naver.[...]

[44]

웹사이트

Admiral Yi Sun-sin. Report announcing the 4th Busanpo victory, 17 September 1592

http://www.choongmoo[...]

[45]

백과사전

volunteer army (righteous soldiers)

http://encykorea.aks[...]

한국학중앙연구원

[46]

백과사전

Battle of Yongin

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

[47]

백과사전

Battle of Ichi

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

[48]

서적

Ming's participation, however, was motivated more by self-defense than by the intention to help Chosŏn. At the time, Japan had explicitly declared its plans to "borrow a road to enter the Ming." Because of this, Ming feared for the security of Liaodong, and eventually came to worry about the threat to Beijing from a Chosŏn occupied by the Japanese army.

2014

[49]

서적

Then Kaicheng was restored

http://zh.wikisource[...]

History of Ming

[50]

서적

Since the officers and soldiers had won consecutive victories, they were determined to underestimate the enemy and marched into the division again on the 27th. The Koreans accused Wang Jing of abandoning him. If Song Xinzhi rides lightly, he will ride towards the Blue Toe Pavilion.

http://zh.wikisource[...]

History of Ming

[51]

서적

Will Qingqi ride towards Bi Tie Pavilion. Thirty miles away from Wangjing, we suddenly encountered Japanese invaders and surrounded them heavily. Such as Songdu's subordinates fighting fiercely. A golden-armored Japanese warrior was in a hurry, and he commanded Li Yousheng to save him with all his might, but was killed. Rubai, Ning and others stepped forward to attack. Rumei shot the golden-armored Japanese and fell off their horses. Yang Yuan's soldiers also arrived and surrounded them heavily. The Japanese retreated and the officers and soldiers lost a lot. It will be raining for a long time, and riding into the rice field will not succeed. Wobeiyue Mountain faces the Han River. In the Lianying City, there are trees and flying towers, and there are endless arrows and cannons. The officers and soldiers retreated to Kaicheng.

http://zh.wikisource[...]