다수결

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다수결은 집단 의사결정 방식 중 하나로, 참여자들의 의견을 수량화하여 다수의 의사를 따르는 것을 원칙으로 한다. 민주주의의 핵심 원리 중 하나이며, 정치적 대립을 해결하고 통합을 이루는 데 기여해 왔다. 다수결은 찬반 투표와 같은 이원적 형태로 의견을 수렴하며, 다양한 견해를 조정하여 공공의 이익을 형성하는 데 기여한다. 각 개인의 의사가 동등하게 존중되고, 정치적 자유를 최대한 보장한다는 점에서 의의가 있다. 하지만 소수 의견 억압, 여론 쏠림 현상, 합의의 어려움 등의 한계도 존재하며, 이를 보완하기 위한 다양한 투표 방식이 제시되고 있다. 대한민국에서도 다수결은 중요한 의사결정 방식으로 활용되고 있으며, 다수결의 한계를 보완하기 위한 제도적 노력이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

| 다수결 | |

|---|---|

| 구글 지도 | |

| 기본 정보 | |

| 유형 | 의사 결정 규칙 |

| 설명 | 선택 사항 중에서 다수가 선택한 것을 채택하는 규칙 |

| 작동 원리 | |

| 정의 | 선택지 중에서 가장 많은 표를 얻은 선택지를 선택하는 것 |

| 적용 범위 | 다양한 맥락에서 의사 결정에 사용됨 |

| 역사 및 이론 | |

| 기원 | 고대 그리스와 로마 시대로 거슬러 올라감 |

| 철학적 관점 | 장자크 루소, 존 로크 등 철학자들이 민주주의 이론의 기초로 다수결 원칙을 주장함. |

| 수학적 관점 | 콩도르세 등 수학자들이 다수결의 작동 방식을 분석함. |

| 장단점 | |

| 장점 | 상대적으로 간단하고 적용하기 쉬움 다수의 의견을 반영하므로 민주적인 절차로 여겨짐 일부 사회에서는 합의제보다 더 효율적인 의사결정 방식이 될 수 있음. |

| 단점 | 소수의견이 무시될 수 있음 중우정치의 위험이 존재함 다수의 횡포로 이어질 수 있음. 다수결에 의해 선택된 선택지가 반드시 최적의 선택이라고 보장할 수 없음 투표 조작이나 선거 부패의 위험이 있음 다수결 원칙이 합리적이고 공정하지 못한 결과를 가져올 수 있음 |

| 비판 | 일부 철학자들은 다수결이 정의의 원칙에 어긋난다고 비판함 합의를 중시하는 사회에서는 다수결이 갈등을 유발할 수 있다고 비판함 |

| 관련 개념 | |

| 관련 용어 | 절대다수 상대다수 과반수 찬반투표 합의제 민주주의 민주주의 권위주의 |

| 관련 개념 | 중앙값 투표자 정리 콩도르세 정리 애로우의 불가능성 정리 |

| 활용 | |

| 적용 분야 | 정치 선거 의회 기업 조직 사회 운동 학교 스포츠 |

| 예시 | 선거에서 후보자를 선택하는 데 사용 투표에서 안건을 결정하는 데 사용 국회에서 법안을 통과시키는 데 사용 위원회에서 의사 결정을 내리는 데 사용 |

| 기타 | |

| 주의 사항 | 다수결을 적용하기 전에 다양한 의견을 충분히 수렴해야 함 다수결의 결과가 항상 최선은 아니라는 것을 인지해야 함 다수결이 소수 의견을 무시해서는 안 됨 |

| 참고 자료 | Pivato (2015). Condorcet meets Bentham Krishna & Morgan (2015). Majority Rule and Utilitarian Welfare McGann (2002). The Tyranny of the Supermajority: How Majority Rule Protects Minorities Vatter (2000). Consensus and direct democracy:Conceptual and empirical linkages |

2. 다수결의 원리와 전제 조건

민주주의를 구체화해 가는 데 있어서 가장 커다란 역할을 수행해 온 것은 다수결원리이다. 다수결원리는 기본적으로 정치상의 대립에 결말(決末)을 지우는 방식이며 그런 의미에서 칼 베커(Carl Becker, 1873-1945:미국의 역사가)가 말한 것처럼 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다"는 것은 의심할 여지가 없다. 그러나 동시에 그것이 정치적 통합의 방식으로는 뛰어나게 근대적인 성격을 갖고 있는 것도 틀림이 없다.

다수결은 원칙적으로 어떤 일에 대해 그 찬부(贊否)를 묻는다는 형식으로 행해지나 이것은 먼저 채결(採決)에 있어서 그 일에 대한 견해가 찬성인가 반대인가라는 2원적(二元的) 형태로 통합되는 것을 의미하고 있다. 이 이원성은 그 일이 문제되기 시작할 때에는 두 겹이 아니라 몇 겹으로 갈라져 있는 것이 통례이기 때문이다.

따라서 이러한 이원성은 상호간에 타협하거나 양보하거나 하면서 이해관계의 조정(調整)을 꾀하는 결과 생겨나는 것으로서 다양한 견해가 다수결원리를 적용할 수 있는 형태로 바뀌어 가는 과정을 통하여 사적(私的)인 여러 이익에서 공적 이익이 형성되어 간다고 생각할 수 있을 것이다.

정치적인 다수결원리가 결국은 권력을 배경으로 한 통합의 한 방식이라 하더라도 그것이 근대적 의미를 갖는 것은 그것을 통하여 이러한 형태의 통합이 가능하게 된다는 점에 있다. 동시에 이것을 개인의 편에서 본다면 다수결원리는 보다 다수의 개인의 의사가 살려지고 자기의 의사에 반하여 결정을 강요당하는 개인이 보다 소수인 것을 의미한다. 자유를 소극적 자유로서 이해하면, 즉 가능한 한 자기의 의사로서 일을 결정하거나 선택하는 것이라고 이해하면 다수결원리는 정치적 자유를 최대한으로 확보하는 통합방식이라고 말할 수 있겠다.

그리고 다수결원리에 있어서는 각개인의 의사가 모두 똑같이 한표로서 취급되고 또 각개인이 모두 상호평등하기 때문에 가능한 한 많은 사람들이 자유롭지 않으면 안 된다는 점에 있어서, 여기서는 평등의 이념도 중요한 구성요인이 되고 있다고 하겠다. 이렇게 하여 다수결원리는 한편에선 뛰어난 근대적 통합방식이나 동시에 다른 편에서는 민주주의의 2대 이념인 자유와 평등을 가능한 한 현실화하는 방식이기도 하다. 말하자면 민주주의와 현실의 정치와를 결부시키는 기능을 수행하고 있다고 생각되는 것이다.

집단의 의사결정을 한다. 기술적으로는, 참가 단위의 수를 비교하여 다수의 의사를 집단의 의사로 한다.

집단 구성원 개개인의 의견 표명을 바탕으로, 그 집단이 채택할 의사결정을 하는 방법이다. 일반적으로 단순 비이전식 투표에 의해 실시된다.

2. 1. 다수결의 원리

다수결의 원리는 참가자들의 의사 표명을 수량화하여 비교하고, 다수의 의사를 집단의 의사로 결정한다. 이 원리는 민주주의를 구체화하는 데 중요한 역할을 해왔다. 칼 베커가 언급했듯이, "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다."다수결은 어떤 일에 대한 찬반 양론으로 의견을 통합하여, 다양한 사적 이익을 넘어 공적 이익을 형성하는 근대적인 정치적 통합 방식이다. 즉, 다수결 원리가 적용되는 과정에서 여러 견해가 조정되고, 이를 통해 사적인 이익들이 공적인 이익으로 전환된다.

다수결 원리는 권력을 배경으로 한 통합 방식이지만, 개인의 의사를 최대한 반영하고, 소수의 의견도 존중하는 정치적 자유를 확보하는 방식이다. 또한, 각 개인의 의사가 동등하게 한 표로 취급되므로 평등의 이념도 중요한 구성 요소가 된다.

2. 2. 다수결의 전제 조건

민주주의를 구체화하는 데 있어 가장 큰 역할을 한 것은 다수결 원리이다. 칼 베커가 말한 것처럼 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다". 다수결 원리는 정치적 대립에 결말을 짓는 방식이며, 정치적 통합 방식으로서 근대적인 성격을 가지고 있다.다수결은 어떤 일에 대한 찬반을 묻는 형식으로 행해지는데, 이는 다양한 견해가 찬성과 반대의 이원적 형태로 통합됨을 의미한다. 이러한 이원성은 상호 간의 타협과 양보를 통해 이해관계가 조정된 결과이며, 이를 통해 사적인 여러 이익에서 공적 이익이 형성된다.

다수결 원리가 근대적 의미를 갖는 것은, 권력을 배경으로 한 통합을 가능하게 한다는 점에 있다. 개인의 편에서 보면, 다수결 원리는 다수 개인의 의사를 살리고, 자기 의사에 반하여 결정을 강요당하는 개인을 소수로 만든다. 소극적 자유, 즉 가능한 한 자기 의사로 일을 결정하거나 선택하는 것으로 자유를 이해하면, 다수결 원리는 정치적 자유를 최대한 확보하는 통합 방식이다.

다수결 원리에서 각 개인의 의사는 모두 똑같이 한 표로 취급되고, 각 개인은 상호 평등하므로 가능한 한 많은 사람이 자유로워야 한다. 따라서 평등의 이념도 중요한 구성 요소가 된다. 다수결 원리는 근대적 통합 방식이자 민주주의의 2대 이념인 자유와 평등을 최대한 현실화하는 방식이다. 즉, 민주주의와 현실 정치를 결부시키는 기능을 수행한다.

다수결이 원활하게 작동하기 위해서는 다음과 같은 조건들이 필요하다.

- 집단의 이익이 되는 의사결정: 손실이 되는 의사결정도 있을 수 있지만, 목적은 집단의 이익이어야 한다.

- 집단의 범위 명시 및 확정: 집단의 한 단위 권리로서 의사표시가 수량화될 수 있어야 한다.

- 수량에 의한 비교와 공정한 검증: 예를 들어, 비트코인은 블록체인의 길이로 현재 상태가 최대 정보량임을 증명하여 정당성을 확보한다.

3. 다수결의 방법

민주주의를 구체화하는 데 가장 큰 역할을 한 것은 다수결 원리이다. 칼 베커(Carl Becker, 1873-1945, 미국의 역사가)는 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다"라고 말했다. 다수결은 정치적 대립을 해결하는 방식이며, 정치적 통합 방식으로서 근대적인 성격을 지닌다.

다수결은 어떤 일에 대한 찬반을 묻는 형식으로 진행되며, 이는 채결 과정에서 찬성과 반대라는 두 가지 형태로 의견이 통합됨을 의미한다. 다양한 견해가 상호 타협과 양보를 통해 이해관계 조정을 거쳐 다수결 원리가 적용될 수 있는 형태로 변화하는 과정에서, 사적인 이익에서 공적인 이익이 형성된다고 볼 수 있다.

정치적인 다수결 원리는 권력을 배경으로 한 통합 방식이지만, 근대적 의미를 갖는 이유는 다수결을 통해 이러한 형태의 통합이 가능해지기 때문이다. 개인의 입장에서 보면, 다수결 원리는 다수 개인의 의사가 반영되고, 자신의 의사에 반하는 결정을 강요당하는 개인이 소수가 됨을 의미한다. 소극적 자유, 즉 가능한 한 자신의 의사로 결정하고 선택하는 것을 자유로 이해한다면, 다수결 원리는 정치적 자유를 최대한 확보하는 통합 방식이라고 할 수 있다.

다수결 원리에서는 각 개인의 의사가 모두 동등하게 한 표로 취급되고, 각 개인이 상호 평등하므로 가능한 한 많은 사람이 자유로워야 한다. 따라서 평등의 이념도 중요한 구성 요소가 된다. 다수결 원리는 근대적 통합 방식이자 민주주의의 두 가지 주요 이념인 자유와 평등을 현실화하는 방식이며, 민주주의와 현실 정치를 연결하는 기능을 수행한다.

다수결에는 다음과 같은 방법이 있다.

- '''과반수'''

: 전체의 반수보다 많은 수로 결정하는 가장 원칙적인 방법이다.[18][19] 과반수는 출석 의원 수를 2로 나눈 값의 정수 부분에 1을 더하여 얻는다.[20]

::다수결은 집단을 구성하는 모든 인원이 두 개의 안 중에서 더 적절하다고 생각하는 안에 투표하여, 가장 많은 표를 얻은 안을 그 집단의 총의로 결정하는 방법이다.[22] 가장 고전적인 방법이며, 선택지를 두 개로 좁혀야 한다는 점을 제외하면 이상적인 형태이다.[22]

::일반적으로는 이항 선택이므로, 전체 투표수의 절반을 초과하는 득표, 즉 과반수로 결정되는 경우가 많다.[22] 하지만, 헌법 개정이나 조합 및 조직의 정관 개정 등에서는 2/3 (66.66.....%) 또는 그 이상을 요구하는 경우가 많으며, 특수한 경우에는 3/4 (75%) 이상이 필요하다고 규정되어 있는 경우도 있다.[22] 만장일치를 필요로 하는 경우도 있지만, 스파르타의 성인식이나, 로마 교황을 결정하는 콘클라베와 같은 역사적인 예를 제외하면 특별한 경우를 제외하고는 채택되지 않고 있다.[22]

::채택에 요구되는 득표수가 과반수를 넘으면, 두 가지 선택지에 동등한 피투표권이 주어지는 경우, 양자 모두 채택에 필요한 득표수를 얻지 못하는 일이 발생할 수 있다.[22] 그러면 결정이 쉽게 이루어지지 않고, 그 사이 집단으로서의 행동이 마비될 수 있다.[22] 이를 방지하기 위해 "폐기", "전례 준수", "군주에게 판단 위임", "집행부에 일임", "무작위" 등의 선택지에는 특별한 지위가 주어지는 경우가 많고, 일반적으로 제안된 안을 채택할 수 없는 경우, 이것들이 자동적으로 채택된다.[22]

::셋 이상의 동등한 피투표권을 가진 선택지에서 채택하는 경우, 무효표와 마찬가지로, 다수결의 방법에 따라 "채택에 필요한 득표수"가 무의미하거나 정의할 수 없는 경우가 있다.[22]

- '''특별 다수'''

: 과반수보다 더 많은 특정 수로 결정하는 방법이다.[18] 의사 결정이 어려워질 우려가 있으므로, 신중을 요하는 사안에 예외적으로 채택된다.[19][20]

::특별 다수결은 의사 결정 시 과반수보다 더 많은, 특정한 비율 이상의 득표를 요구하는 방식이다. 예를 들어, 2/3 이상 또는 3/4 이상의 찬성을 요하는 경우가 있다.[4] 이는 헌법 개정이나 조합 및 조직의 정관 개정 등 중요한 의사 결정에 사용된다.[4]

::특별 다수결은 중요한 결정에 신중을 기할 수 있게 하지만, 지나치게 높은 비율을 요구하면 의사 결정 자체가 어려워질 수 있다. 예를 들어 미국 상원에서는 토론 종결을 위해 60%의 찬성이 필요하다.[4] 그러나 이는 41% 이상의 의원이 반대하면 토론 종결을 막을 수 있어, 다수의 의사가 소수에 의해 저지될 수 있다는 문제점을 내포한다.[4]

::역사적으로 스파르타의 성인식이나 로마 교황을 선출하는 콘클라베에서 만장일치제가 채택된 예가 있으나, 만장일치는 특별한 경우를 제외하고는 잘 채택되지 않는다.[4]

::특별 다수결에서 필요한 득표수를 넘지 못하면, 콘클라베처럼 결정이 쉽게 이루어지지 않고 집단의 행동이 마비될 수 있다. 이를 방지하기 위해 "폐기", "전례 준수" 등의 선택지에 특별한 지위를 부여하여, 제안된 안이 채택되지 않을 경우 자동적으로 채택되도록 하는 경우가 있다. 예를 들어, 헌법 개정 시 유효 투표수의 2/3 이상으로 채택하지만, 1/3을 초과하면 "전례 준수"가 채택되는 방식이다.[4]

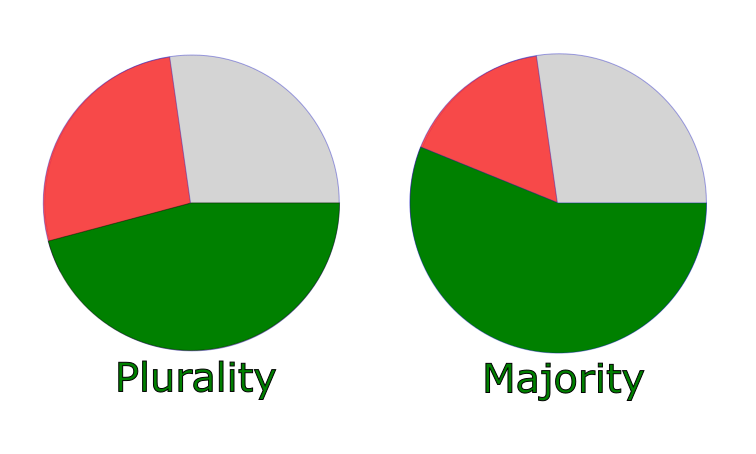

- '''비교 다수'''

: 과반수에 달하는지 여부와 관계없이 상대적으로 다수인 것으로 결정하는 방법이다.[18] 소수자의 의사에 따라 결정될 수 있지만, 이는 소수 지배를 긍정하는 결과가 되므로 일반적으로 채택되지 않는다.[21][19] 의회 내 선거에서 사용되는 경우가 있다.[20]

::상대 다수(비교 다수)는 과반수에 미치지 못하더라도 가장 많은 득표로 결정하는 방법이다.[5] 다수결 선거제도는 후보자가 둘 이상인 선거에서 자주 사용되며, 결선 투표제, 2차 투표제, 또는 선호도 다수결이 포함된다.[5] 소수 의견에 따라 결정될 수 있다는 단점이 있어, 일반적으로는 채택되지 않는다. 의회 내 선거 등 특수한 경우에 사용될 수 있다. 셋 이상의 동등한 피투표권을 가진 선택지에서 채택하는 경우, 다수결의 방법에 따라 "채택에 필요한 득표수"가 무의미하거나 정의할 수 없는 경우가 있다.

::

- '''기타 다수결 방법'''

::공리주의적 규칙과 기수적 사회적 선택 규칙은 일반적으로 각 선택을 지지하는 유권자 수뿐만 아니라 그들의 선호도의 강도도 고려한다.[7] 다수결에 비판적인 철학자들은 종종 다수결이 서로 다른 유권자들의 선호도의 강도를 고려하지 않으며, 그 결과 "무심코 어떤 일을 하고 싶어하는 두 명의 유권자"가 제안에 대해 "극심한 반대"를 가진 한 명의 유권자를 이길 수 있다고 주장하며, 이는 열악한 심의 관행이나 심지어 "공격적인 문화와 갈등"으로 이어질 수 있다고 말한다.[8] 그러나 중앙 유권자 정리는 다수결이 다수결 규칙과 달리 많은 상황에서 "타협"이나 "합의" 후보를 선출하는 경향이 있음을 보장한다.

::집단을 구성하는 모든 사람이 여러 안 중에서 가장 적합하다고(혹은 자신에게 가장 유리하다고) 생각하는 안에 투표하고, 가장 많은 표를 얻은 안을 그 집단의 총의로 결정하는 방법이다. 이중 선택에서 선택지 수의 제한을 없앤 것이다. 하지만 선택지가 3개 이상이 되었기 때문에, 전략적 투표의 영향이나 과반수의 무효표, 투표의 역설 등 이중 선택에는 없는 여러 문제를 안게 되었다. 이를 보완하기 위해, 이중 선택에서도 결정이 확실한 표 수인, 투표자 수의 과반수에 달한 경우에 한하여 그 안을 채택하는 등의 조치가 취해지는 경우가 있다.

::3개 이상의 선택지가 있는 경우를 고려한 다양한 다수결 방식이 제안되었다.

::* '''단기 비이양식 투표'''

::* '''찬성 투표''': 다른 방식과는 달리, 전략적 투표가 더 나은 결과를 가져올 수 있다.

::* '''결선 투표''': 탈락이 확정된 선택지에 투표했던 표를, 아직 탈락이 확정되지 않은 선택지에 재투표하도록 하는 방식이다. 최종적으로는 채택될 선택지에 모든 표가 집중되므로, 다수결을 완전히 다시 하지 않고도 만장일치를 얻을 수 있다.

::* '''슐츠 방식''': 콘도르세 방식의 일종이며, IT 업계에서 자주 사용되는 투표 방식이다. 대표적으로 위키백과 운영 기관인 위키미디어 재단[23]이나, 오픈소스계 (데비안[24], 우분투[25] 등)가 이 방식을 사용하고 있다. 새로운 방식이기 때문에 정치 분야에서는 아직 많이 사용되지 않지만, IT계 정당인 해적당(Piratenpartei)은 이 방식을 사용하고 있다.

참고로, 다수결 방법에 대해, “'''상대 다수'''”라고 할 때는 비교 다수를 의미하지만[20], “'''절대 다수'''”라고 할 때는 비교 다수의 반의어로 과반수와 특별 다수의 총칭으로 사용되는 경우[20] 외에, 단순히 과반수를 의미하는 것으로 사용되는 경우[18]도 있다.

3. 1. 과반수

다수결은 집단을 구성하는 모든 인원이 두 개의 안 중에서 더 적절하다고 생각하는 안에 투표하여, 가장 많은 표를 얻은 안을 그 집단의 총의로 결정하는 방법이다.[22] 가장 고전적인 방법이며, 선택지를 두 개로 좁혀야 한다는 점을 제외하면 이상적인 형태이다.[22]일반적으로는 이항 선택이므로, 전체 투표수의 절반을 초과하는 득표, 즉 과반수로 결정되는 경우가 많다.[22] 하지만, 헌법 개정이나 조합 및 조직의 정관 개정 등에서는 2/3 (66.66.....%) 또는 그 이상을 요구하는 경우가 많으며, 특수한 경우에는 3/4 (75%) 이상이 필요하다고 규정되어 있는 경우도 있다.[22] 만장일치를 필요로 하는 경우도 있지만, 스파르타의 성인식이나, 로마 교황을 결정하는 콘클라베와 같은 역사적인 예를 제외하면 특별한 경우를 제외하고는 채택되지 않고 있다.[22]

채택에 요구되는 득표수가 과반수를 넘으면, 두 가지 선택지에 동등한 피투표권이 주어지는 경우, 양자 모두 채택에 필요한 득표수를 얻지 못하는 일이 발생할 수 있다.[22] 그러면 결정이 쉽게 이루어지지 않고, 그 사이 집단으로서의 행동이 마비될 수 있다.[22] 이를 방지하기 위해 "폐기", "전례 준수", "군주에게 판단 위임", "집행부에 일임", "무작위" 등의 선택지에는 특별한 지위가 주어지는 경우가 많고, 일반적으로 제안된 안을 채택할 수 없는 경우, 이것들이 자동적으로 채택된다.[22]

셋 이상의 동등한 피투표권을 가진 선택지에서 채택하는 경우, 무효표와 마찬가지로, 다수결의 방법에 따라 "채택에 필요한 득표수"가 무의미하거나 정의할 수 없는 경우가 있다.[22]

3. 2. 특별 다수 (가중 다수결)

특별 다수결은 의사 결정 시 과반수보다 더 많은, 특정한 비율 이상의 득표를 요구하는 방식이다. 예를 들어, 2/3 이상 또는 3/4 이상의 찬성을 요하는 경우가 있다.[4] 이는 헌법 개정이나 조합 및 조직의 정관 개정 등 중요한 의사 결정에 사용된다.[4]특별 다수결은 중요한 결정에 신중을 기할 수 있게 하지만, 지나치게 높은 비율을 요구하면 의사 결정 자체가 어려워질 수 있다. 예를 들어 미국 상원에서는 토론 종결을 위해 60%의 찬성이 필요하다.[4] 그러나 이는 41% 이상의 의원이 반대하면 토론 종결을 막을 수 있어, 다수의 의사가 소수에 의해 저지될 수 있다는 문제점을 내포한다.[4]

역사적으로 스파르타의 성인식이나 로마 교황을 선출하는 콘클라베에서 만장일치제가 채택된 예가 있으나, 만장일치는 특별한 경우를 제외하고는 잘 채택되지 않는다.[4]

특별 다수결에서 필요한 득표수를 넘지 못하면, 콘클라베처럼 결정이 쉽게 이루어지지 않고 집단의 행동이 마비될 수 있다. 이를 방지하기 위해 "폐기", "전례 준수" 등의 선택지에 특별한 지위를 부여하여, 제안된 안이 채택되지 않을 경우 자동적으로 채택되도록 하는 경우가 있다. 예를 들어, 헌법 개정 시 유효 투표수의 2/3 이상으로 채택하지만, 1/3을 초과하면 "전례 준수"가 채택되는 방식이다.[4]

3. 3. 상대 다수 (비교 다수)

상대 다수(비교 다수)는 과반수에 미치지 못하더라도 가장 많은 득표로 결정하는 방법이다.[5] 다수결 선거제도는 후보자가 둘 이상인 선거에서 자주 사용되며, 결선 투표제, 2차 투표제, 또는 선호도 다수결이 포함된다.[5] 소수 의견에 따라 결정될 수 있다는 단점이 있어, 일반적으로는 채택되지 않는다. 의회 내 선거 등 특수한 경우에 사용될 수 있다. 셋 이상의 동등한 피투표권을 가진 선택지에서 채택하는 경우, 다수결의 방법에 따라 "채택에 필요한 득표수"가 무의미하거나 정의할 수 없는 경우가 있다.3. 4. 기타 다수결 방법

공리주의적 규칙과 기수적 사회적 선택 규칙은 일반적으로 각 선택을 지지하는 유권자 수뿐만 아니라 그들의 선호도의 강도도 고려한다.[7] 다수결에 비판적인 철학자들은 종종 다수결이 서로 다른 유권자들의 선호도의 강도를 고려하지 않으며, 그 결과 "무심코 어떤 일을 하고 싶어하는 두 명의 유권자"가 제안에 대해 "극심한 반대"를 가진 한 명의 유권자를 이길 수 있다고 주장하며, 이는 열악한 심의 관행이나 심지어 "공격적인 문화와 갈등"으로 이어질 수 있다고 말한다.[8] 그러나 중앙 유권자 정리는 다수결이 다수결 규칙과 달리 많은 상황에서 "타협"이나 "합의" 후보를 선출하는 경향이 있음을 보장한다.집단을 구성하는 모든 사람이 여러 안 중에서 가장 적합하다고(혹은 자신에게 가장 유리하다고) 생각하는 안에 투표하고, 가장 많은 표를 얻은 안을 그 집단의 총의로 결정하는 방법이다. 이중 선택에서 선택지 수의 제한을 없앤 것이다. 하지만 선택지가 3개 이상이 되었기 때문에, 전략적 투표의 영향이나 과반수의 무효표, 투표의 역설 등 이중 선택에는 없는 여러 문제를 안게 되었다. 이를 보완하기 위해, 이중 선택에서도 결정이 확실한 표 수인, 투표자 수의 과반수에 달한 경우에 한하여 그 안을 채택하는 등의 조치가 취해지는 경우가 있다.

3개 이상의 선택지가 있는 경우를 고려한 다양한 다수결 방식이 제안되었다.

- '''단기 비이양식 투표'''

- '''찬성 투표''': 다른 방식과는 달리, 전략적 투표가 더 나은 결과를 가져올 수 있다.

- '''결선 투표''': 탈락이 확정된 선택지에 투표했던 표를, 아직 탈락이 확정되지 않은 선택지에 재투표하도록 하는 방식이다. 최종적으로는 채택될 선택지에 모든 표가 집중되므로, 다수결을 완전히 다시 하지 않고도 만장일치를 얻을 수 있다.

- '''슐츠 방식''': 콘도르세 방식의 일종이며, IT 업계에서 자주 사용되는 투표 방식이다. 대표적으로 위키백과 운영 기관인 위키미디어 재단[23]이나, 오픈소스계 (데비안[24], 우분투[25] 등)가 이 방식을 사용하고 있다. 새로운 방식이기 때문에 정치 분야에서는 아직 많이 사용되지 않지만, IT계 정당인 해적당(Piratenpartei)은 이 방식을 사용하고 있다.

4. 다수결의 정당성과 한계

민주주의를 구체화해 가는 데 있어서 가장 커다란 역할을 수행해 온 것은 다수결원리이다. 다수결원리는 기본적으로 정치상의 대립에 결말(決末)을 지우는 방식이며 그런 의미에서 칼 베커(Carl Becker, 1873-1945:미국의 역사가)가 말한 것처럼 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다"는 것은 의심할 여지가 없다. 그러나 동시에 그것이 정치적 통합의 방식으로서는 뛰어나게 근대적인 성격을 갖고 있는 것도 틀림이 없다.

다수결은 원칙적으로 어떤 일에 대해 그 찬부(贊否)를 묻는다는 형식으로 행해지나 이것은 먼저 채결(採決)에 있어서 그 일에 대한 견해가 찬성인가 반대인가라는 2원적(二元的) 형태로 통합되는 것을 의미하고 있다. 이 이원성은 그 일이 문제되기 시작할 때에는 두 겹이 아니라 몇 겹으로 갈라져 있는 것이 통례이기 때문이다.

따라서 이러한 이원성은 상호간에 타협하거나 양보하거나 하면서 이해관계의 조정(調整)을 꾀하는 결과 생겨나는 것으로서 다양한 견해가 다수결원리를 적용할 수 있는 형태로 바뀌어 가는 과정을 통하여 사적(私的)인 여러 이익에서 공적 이익이 형성되어 간다고 생각할 수 있을 것이다.

정치적인 다수결원리가 결국은 권력을 배경으로 한 통합의 한 방식이라 하더라도 그것이 근대적 의미를 갖는 것은 그것을 통하여 이러한 형태의 통합이 가능하게 된다는 점에 있다. 동시에 이것을 개인의 편에서 본다면 다수결원리는 보다 다수의 개인의 의사가 살려지고 자기의 의사에 반하여 결정을 강요당하는 개인이 보다 소수인 것을 의미한다. 자유를 소극적 자유로서 이해하면, 즉 가능한 한 자기의 의사로서 일을 결정하거나 선택하는 것이라고 이해하면 다수결원리는 정치적 자유를 최대한으로 확보하는 통합방식이라고 말할 수 있겠다.

그리고 다수결원리에 있어서는 각개인의 의사가 모두 똑같이 한표로서 취급되고 또 각개인이 모두 상호평등하기 때문에 가능한 한 많은 사람들이 자유롭지 않으면 안 된다는 점에 있어서, 여기서는 평등의 이념도 중요한 구성요인이 되고 있다고 하겠다. 이렇게 하여 다수결원리는 한편에선 뛰어난 근대적 통합방식이나 동시에 다른 편에서는 민주주의의 2대 이념인 자유와 평등을 가능한 한 현실화하는 방식이기도 하다. 말하자면 민주주의와 현실의 정치와를 결부시키는 기능을 수행하고 있다고 생각되는 것이다.

4. 1. 다수결의 정당성

다수결 원리는 민주주의를 구체화하는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 칼 베커(Carl Becker)의 말처럼, "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다". 이는 다수결이 정치적 대립을 해결하는 방식이며, 무력 충돌보다는 평화적인 해결을 추구한다는 점을 시사한다.다수결은 어떤 사안에 대한 찬반을 묻는 형식으로 진행되며, 이는 다양한 견해들을 이원적인 형태로 통합하는 과정을 의미한다. 다양한 의견들이 상호 타협과 양보를 통해 조정되면서, 사적인 이익에서 공적인 이익이 형성된다고 볼 수 있다.

다수결 원리는 다수의 개인 의사를 반영하고, 소수의 개인만이 자신의 의사에 반하는 결정을 강요당하는 것을 의미한다. 소극적 자유, 즉 가능한 한 자신의 의지로 결정하고 선택하는 자유의 관점에서 보면, 다수결은 정치적 자유를 최대한 보장하는 통합 방식이다. 또한, 다수결에서는 각 개인의 의사가 동등하게 한 표로 취급되므로, 평등의 이념도 중요한 구성 요소가 된다. 이처럼 다수결은 민주주의의 핵심 이념인 자유와 평등을 현실화하는 방식이며, 민주주의와 현실 정치를 연결하는 기능을 수행한다.

케네스 메이는 단순 다수결이 유일하게 "공정한" 서열적 의사결정 규칙임을 증명했다.[9][10] 다수결은 특정 투표에 가중치를 부여하거나 특정 대안 통과에 필요한 표 수를 줄이는 방식으로 특정 대안을 우대하지 않는다.[9][10]

- '''익명성''': 각 투표자를 동등하게 취급한다(일인일표).[9][10]

- '''중립성''': 각 '''대안''' 또는 '''후보'''를 동등하게 취급한다(자유롭고 공정한 선거).[9][10]

- '''결정성''': 투표가 동률인 경우, 단일 투표자를 추가하면 동률을 깨뜨릴 수 있다.[9][10]

- '''긍정적 반응''': 투표자가 선호도를 변경해도 다수결은 해당 투표자에게 불리한 결과로 전환되지 않는다.[9][10]

- '''서열성''': 투표자가 어떤 두 결과를 더 선호하는지에만 의존하며, 얼마나 더 선호하는지는 고려하지 않는다.[9][10]

McGann은 다수결이 숙의적인 환경에서 소수자 권리를 보호하는 데 도움이 된다고 주장했다.[5] 순환(cycling)은 다수에게 패배한 당사자들이 그룹 과정에 남아 있으려는 이해관계를 갖도록 보장하기 때문이다.[5] 어떤 결정이든 다른 다수에 의해 쉽게 뒤집힐 수 있기 때문이다.

아마르티아 센은 개인에게 매우 적은 수의 권리를 할당하는 것을 허용하는 것이 모든 사람을 더 불행하게 만들 수 있음을 보여주는 자유주의 역설의 존재를 지적했다.[17]

대한민국에서는 예로부터 사찰 등에서 다수결로 찬반을 결정하는 방법이 행해졌다. 하지만 단순 과반수로 결정하는 경우는 거의 없었고, 눈에 띄는 차이가 없으면 안건이 채택되지 않았다(「다분의 이치·다분의 평정」).

다수결의 정당성에 대한 근거는 다음과 같다:

- 절차적 정당성: 모든 주권을 가진 의원이 토론에 참여하고, 그 결과 우세한 결론으로 얻어진 것을 의사결정의 정당성 근거로 삼는다.

- 주권의 평등성: 주권의 최고성이나 평등성은 비교를 허용하지 않는다. 의원들이 서로의 주권을 최대한 존중하는 경우, 단 한 표의 반대라도 합의는 성립하지 않는다(만장일치). 하지만 긴급한 의제에 대해서는 다수결에 의하더라도, 그 합의의 어려움에 상응하는 비용을 들여 소수파(다수파)와의 타협이 사후적으로 이루어져야 한다(긴급동의).

- 경험론적 관점: 판례의 축적에 따라 사회적으로 수용되고 있는 합의에 대해서는, 소수파의 반론(소수설)을 고려하면서도 당면한 합의 사항으로서 공식적인 법으로 명문화하는 것이 가능하다.

- 공리주의적 관점: 각 주권자(주체)의 효용을 극대화하기 위한 비용편익 분석은 가능하며, 최적 비용이 산출 가능한 경우, 합의에는 정당성이 있다(최소 원리).

- 종교적인 규율: 다수결이 종교적 절차에 의해 정해지는 것. 사찰 등에서 이루어지는 것.

- 배심정리(陪審定理): 정치 사상과는 무관한 이론 체계인 확률론을 이용하여, 다수의 일반 국민에 의한 다수결은 소수의 엘리트에 의한 의사결정을 능가하는 신뢰성을 가진다는 것을 주장하고 있다.

- 분쟁 모델: 시대·지역을 묻지 않고 가장 보편적인 정당성을 가진 의사결정 방법은 구성원 상호 간의 무력 충돌이다. 다수결은 이것을 간편화하고 저비용으로 모방한 것이며, 무력 충돌에 준하는 보편적인 정당성을 얻을 수 있다.

- 만장일치의 환상(萬場一致- 幻想): 만장일치가 항상 요구되는 경우, 어떤 억압에 의해 소수자의 의견(이익)이 무시되고 있을 가능성이 있다. 소수 의견(이익)의 실재를 확인함으로써 합의의 반증 가능성이 확보된다.

4. 2. 다수결의 한계와 비판

다수결 원리는 민주주의를 구체화하는 데 중요한 역할을 해왔다. 칼 베커의 말처럼 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다." 그러나 다수결은 여러 한계와 비판에 직면해 있다.소수 의견 억압: 다수결은 소수 의견을 무시하고 '다수의 횡포'로 이어질 수 있다는 비판을 받는다. 평등한 주권을 전제로 하는 의원회에서는 항상 소수 의견(소수 이익)이 억압될 위험성이 존재한다. 허버트 마르쿠제는 1965년 관용의 본질에 대해 논한 『억압적 관용』에서 “다수에 의한 전제”를 용인하는 관용을 “소극적 관용”이라고 비판하고, 기존의 다수결주의의 반민주주의에서 벗어난 진정한 민주주의를 주장했다.

여론 쏠림 현상: 다수 의견이 항상 옳은 것은 아니며, 여론에 휩쓸려 잘못된 결정이 내려질 수 있다. 이라크 전쟁 당시 미국 연방 의회에서 무력 행사에 반대한 것은 바버라 리 단 한 사람이었지만, 리의 판단이 옳았다는 것이 나중에 증명되었다.

합의의 어려움: 상호 양보가 어려운 문제에서는 다수결이 갈등을 심화시키고, 합의를 더욱 어렵게 만들 수 있다. 이는 “갈라진 집” 문제와 같이, 급진파의 성급한 의사 결정으로 인해 결정적인 분열이 발생할 수 있는 상황을 초래할 수 있다.

애빌린의 역설: 사회심리학적 관점에서, 구성원들이 서로의 의견을 존중하다 보면 아무도 원하지 않는 결과에 합의하는 상황이 발생할 수 있다.

투표의 역설: 집단 의사결정에서는 투표 역설이 발생할 수 있다.[11] a, b, c 세 가지 대안이 있을 때, a를 b보다 선호하는 다수, b를 c보다 선호하는 다수, 그리고 c를 a보다 선호하는 다수가 동시에 존재할 수 있다.

맥켈비-스코필드 혼돈 정리: 투표자의 선호도가 다차원 선택 공간에서 정의되는 경우, 짝짓기 다수결을 사용하여 선택지를 선택하는 것은 불안정하다. 대부분의 경우, 콩도르세 승자가 없으며, 원래 선택지에 관계없이 투표 순서에 따라 어떤 선택지라도 선택될 수 있다.[11]

이러한 다수결의 한계는 다수결 방식에 따라 결과가 달라질 수 있음을 시사한다. 따라서 다수결 방식을 선택하는 자는 어떤 선택지가 다수파가 될지를 어느 정도 조작할 수 있다. 투표 이론가 도널드 서리는 "돈을 주면, 다음 중요한 선거 직전에 당신의 조직에 들어가겠습니다. 누가 이기기를 바라는지 알려주세요. 저는 유권자들의 이야기를 듣고 어떤 후보에게 인기가 있는지 판단할 것입니다. 그런 다음 모든 후보를 투표 대상으로 한 “민주적 투표 방식”을 고안하겠습니다. 선거에서는 당신이 바라는 대로의 후보가 승리할 것입니다."라고 말했다.[26]

4. 3. 다수결의 대안

3개 이상의 선택지가 있는 경우를 고려한 다양한 다수결 방식이 제안되었다. 자세한 내용은 투표 시스템 문서를 참조하면 된다.- 찬성 투표: 다른 방식과는 달리, 전략적 투표가 더 나은 결과를 가져올 수 있다.

- 결선 투표: 탈락이 확정된 선택지에 투표했던 표를, 아직 탈락이 확정되지 않은 선택지에 재투표하도록 하는 방식이다. 최종적으로는 채택될 선택지에 모든 표가 집중되므로, 다수결을 완전히 다시 하지 않고도 만장일치를 얻을 수 있다.

- 슐츠 방식: 콘도르세 방식의 일종이며, IT 업계에서 자주 사용되는 투표 방식이다. 대표적으로 위키백과 운영 기관인 위키미디어 재단[23]이나, 오픈소스계 (데비안[24], 우분투[25] 등)가 이 방식을 사용하고 있다. 새로운 방식이기 때문에 정치 분야에서는 아직 많이 사용되지 않지만, IT계 정당인 해적당(Piratenpartei)은 이 방식을 사용하고 있다.

4. 4. 다수결의 보완

3개 이상의 선택지가 있는 경우를 고려한 다양한 다수결 방식이 제안되었다. 자세한 내용은 투표 시스템 문서를 참조하면 된다.- 찬성 투표: 다른 방식과는 달리, 전략적 투표가 더 나은 결과를 가져올 수 있다.

- 결선 투표: 탈락이 확정된 선택지에 투표했던 표를, 아직 탈락이 확정되지 않은 선택지에 재투표하도록 하는 방식이다. 최종적으로는 채택될 선택지에 모든 표가 집중되므로, 다수결을 완전히 다시 하지 않고도 만장일치를 얻을 수 있다.

- 슐츠 방식: 콘도르세 방식의 일종이며, IT 업계에서 자주 사용되는 투표 방식이다. 대표적으로 위키백과 운영 기관인 위키미디어 재단[23]이나, 오픈소스계 (데비안[24], 우분투[25] 등)가 이 방식을 사용하고 있다. 새로운 방식이기 때문에 정치 분야에서는 아직 많이 사용되지 않지만, IT계 정당인 해적당(Piratenpartei)은 이 방식을 사용하고 있다.

5. 다수결과 대한민국

대한민국은 민주주의 국가로서, 다수결 원칙은 정치, 사회 전반에서 중요한 의사결정 방식으로 작동하고 있다. 국회에서의 법률 제정, 대통령 선거, 지방자치단체 선거 등 주요 정치적 결정은 다수결을 통해 이루어진다. 하지만, 다수결의 한계를 인식하고, 소수 의견을 존중하며 합리적인 의사결정을 위한 제도적 보완 노력이 필요하다. 특히, 정치 개혁 논의에서 선거 제도 개편, 국회 운영 방식 개선 등 다수결 원칙을 보완하기 위한 다양한 방안들이 제시되고 있다.

다수결은 더 많은 사람들이 납득하는 결론을 도출하고, 특정 개인의 결정에 맡기지 않는다는 점에서 민주주의와 깊이 관련되어 있으며, 민주주의에서는 절차적 타당성 때문에 자주 채택된다. 다수결 원리는 기본적으로 정치상의 대립에 결말(決末)을 지우는 방식이다. 칼 베커는 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다"고 말했다.

다수결은 원칙적으로 어떤 일에 대해 그 찬부(贊否)를 묻는다는 형식으로 행해지나 이것은 먼저 채결(採決)에 있어서 그 일에 대한 견해가 찬성인가 반대인가라는 2원적(二元的) 형태로 통합되는 것을 의미하고 있다. 따라서 이러한 이원성은 상호간에 타협하거나 양보하거나 하면서 이해관계의 조정(調整)을 꾀하는 결과 생겨나는 것으로서 다양한 견해가 다수결원리를 적용할 수 있는 형태로 바뀌어 가는 과정을 통하여 사적(私的)인 여러 이익에서 공적 이익이 형성되어 간다고 생각할 수 있을 것이다.

정치적인 다수결원리가 결국은 권력을 배경으로 한 통합의 한 방식이라 하더라도 그것이 근대적 의미를 갖는 것은 그것을 통하여 이러한 형태의 통합이 가능하게 된다는 점에 있다. 동시에 이것을 개인의 편에서 본다면 다수결원리는 보다 다수의 개인의 의사가 살려지고 자기의 의사에 반하여 결정을 강요당하는 개인이 보다 소수인 것을 의미한다. 자유를 소극적 자유로서 이해하면, 즉 가능한 한 자기의 의사로서 일을 결정하거나 선택하는 것이라고 이해하면 다수결원리는 정치적 자유를 최대한으로 확보하는 통합방식이라고 말할 수 있겠다.

그리고 다수결원리에 있어서는 각개인의 의사가 모두 똑같이 한표로서 취급되고 또 각개인이 모두 상호평등하기 때문에 가능한 한 많은 사람들이 자유롭지 않으면 안 된다는 점에 있어서, 여기서는 평등의 이념도 중요한 구성요인이 되고 있다고 하겠다. 이렇게 하여 다수결원리는 한편에선 뛰어난 근대적 통합방식이나 동시에 다른 편에서는 민주주의의 2대 이념인 자유와 평등을 가능한 한 현실화하는 방식이기도 하다.

다수결의 정당성에 대해, 다수가 반드시 객관적으로 진실이고 타당한 것을 파악할 수 있는 것은 아니라는 비판이 있는 한편, 소수 의견과의 비교에서 다수가 상대적으로 더 좋다고 판단하는 것을 선택하는 것에 최소한의 정당성을 인정하는 생각이 있다. 대한민국에서는 사찰 등에서도 다수결로 찬반을 결정하는 방법이 예로부터 행해졌다. 하지만 단순 과반수로 논의를 결정하는 경우는 거의 없었고, 눈에 띄는 정도의 차이가 발생하지 않으면 그 안건이 채택되는 일은 없었다고 한다.

6. 결론

민주주의를 구체화하는 데 가장 큰 역할을 한 것은 다수결 원리이다. 칼 베커가 말한 것처럼 "데모크라시는 머릿수를 헤아리는 편이 머리를 쪼개는 것보다는 좋다는 원리에 서 있다". 다수결은 정치적 대립에 결말을 짓는 방식이며, 정치적 통합 방식으로서 근대적인 성격을 갖는다.

다수결은 어떤 일에 대한 찬반을 묻는 형식으로 행해지는데, 이는 채결에 있어서 그 일에 대한 견해가 찬성과 반대라는 이원적 형태로 통합됨을 의미한다. 다양한 견해가 다수결 원리를 적용할 수 있는 형태로 바뀌어 가는 과정을 통하여 사적인 여러 이익에서 공적 이익이 형성된다.

정치적인 다수결 원리가 권력을 배경으로 한 통합의 한 방식이라 하더라도, 그것이 근대적 의미를 갖는 것은 그것을 통하여 이러한 형태의 통합이 가능하게 된다는 점에 있다. 개인의 편에서 보면 다수결 원리는 보다 다수의 개인의 의사가 반영되고, 자기 의사에 반하여 결정을 강요당하는 개인이 보다 소수임을 의미한다. 자유를 소극적 자유, 즉 가능한 한 자기 의사로 일을 결정하거나 선택하는 것이라고 이해하면, 다수결 원리는 정치적 자유를 최대한으로 확보하는 통합 방식이라고 할 수 있다.

다수결 원리에 있어서는 각 개인의 의사가 모두 똑같이 한 표로 취급되고, 각 개인이 모두 상호 평등하기 때문에 가능한 한 많은 사람들이 자유롭지 않으면 안 된다는 점에서 평등의 이념도 중요한 구성 요인이 된다. 다수결 원리는 뛰어난 근대적 통합 방식이자, 민주주의의 2대 이념인 자유와 평등을 가능한 한 현실화하는 방식이다. 즉, 민주주의와 현실 정치를 결부시키는 기능을 수행한다.

참조

[1]

웹사이트

James Mill

https://plato.stanfo[...]

2020

[2]

Wikidata

[3]

논문

Condorcet meets Bentham

https://thema.u-cerg[...]

2015-08-01

[4]

논문

Majority Rule and Utilitarian Welfare

https://www.jstor.or[...]

2015

[5]

논문

The Tyranny of the Supermajority: How Majority Rule Protects Minorities

http://repositories.[...]

Center for the Study of Democracy

2008-06-09

[6]

논문

Consensus and direct democracy:Conceptual and empirical linkages

https://doi.org/10.1[...]

2000

[7]

웹사이트

An Anarchist Critique of Democracy

http://www.thoughtcr[...]

2008-06-09

[8]

웹사이트

What's wrong with majority voting?

http://seedsforchang[...]

Seeds for Change

2006-01-17

[9]

논문

A Set of Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision

[10]

논문

May's Theorem with an Infinite Population

https://web.archive.[...]

2004

[11]

서적

Positive Changes in Political Science

University of Michigan Press

2007

[12]

서적

Democracy and the Rule of Law

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2003-07-21

[13]

간행물

Lessons learned from five years of application of the cogniscope

Interactive Management Consultants

[14]

서적

How People Harness their Collective Wisdom and Power

Information Age Pub.

[15]

서적

The Talking Point: Creating an Environment for ExploringComplex Meaning

Information Age Publishing

[16]

웹사이트

Democracy-as-Fairness: Justice, Equal Chances, and Lotteries

https://oxford.acade[...]

2013-09-08

[17]

서적

The Logic of Democracy: Reconciling Equality, Deliberation, and Minority Protection

https://books.google[...]

University of Michigan Press

[18]

서적

議会法

ぎょうせい

[19]

서적

注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)

青林書院

[20]

서적

議会用語事典

学陽書房

[21]

서적

新版 憲法(下)

有斐閣

[22]

문서

메이의 정리와 아로우의 불가능성 정리, 그리고 나카무라의 정리

[23]

웹사이트

2008 Wikimedia Board Election results

https://lists.wikime[...]

위키미디어 재단

[24]

웹사이트

Debian 投票情報

https://www.debian.o[...]

Debian Project

[25]

웹사이트

Ubuntu IRC Council Position

https://lists.ubuntu[...]

Canonical

2012-05-17

[26]

서적

선거의 패러독스—왜 그 사람이 당선되는가?

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com