도루돈

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

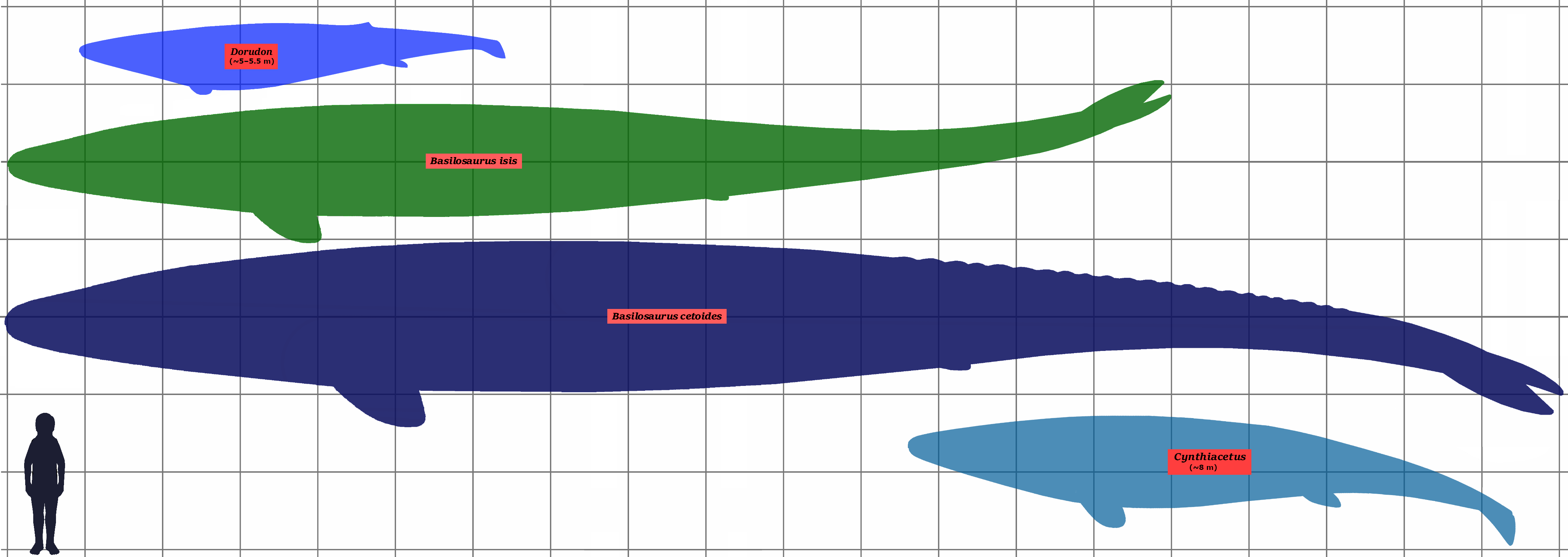

도루돈은 멸종된 고래의 한 속으로, 시신세 후기에 살았던 것으로 추정된다. 최초에는 바실로사우루스의 어린 개체로 오인되었으나, 이후 별개의 속으로 분류되었다. 도루돈은 돌고래와 유사한 유선형 몸체를 가졌지만, 멜론 기관이 없어 반향정위 능력이 부족했고, 뒷다리가 퇴화되지 않아 밖으로 돌출되어 있었다. 도루돈의 화석은 이집트, 미국 등지에서 발견되었으며, 바실로사우루스의 먹이였을 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 에오세 아프리카의 포유류 - 모에리테리움

약 3,700만 년 전에서 3,500만 년 전에 살았던 멸종된 장비목 동물인 모에리테리움은 짧고 굵은 다리를 가진 반수생 동물로, 현생 코끼리의 직계 조상은 아니지만 장비목 내에서 독자적인 진화 경로를 거친 동물이다. - 에오세 아프리카의 포유류 - 카토피테쿠스

카토피테쿠스는 '아래 원숭이'라는 뜻을 가진 멸종된 영장류로, 화석 증거 분석 결과 주행성일 가능성이 높고, 원원숭이류 및 비단원숭이류와 유사한 안와 사이 거리, 작은 뇌 부피, 잎이나 곤충을 먹는 식단에 적합한 치아 형태를 가지며, 고양이원류의 기저부에 위치하는 프로플리오피테신 고양이원류와 연관성을 가진다.

| 도루돈 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Dorudon |

| 시대 | 에오세 (바르토니아절 ~ 프리아보니아절), |

| 동의어 | Prozeuglodon |

| 분류 | |

| 계 | 진핵생물 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | 포유강 |

| 목 | 고래목 Cetartiodactyla |

| 아목 | †원고래아목 Archaeoceti |

| 과 | 바실로사우루스과 Basilosauridae |

| 아과 | 도루돈아과 Dorudontinae |

| 종 | |

| 크기 | |

| 길이 | 5m |

| 무게 | 1 ~ 2.2톤 |

2. 분류학적 역사

도루돈의 분류학적 역사는 19세기 중반 처음 발견된 이후 여러 차례의 재평가와 혼란을 거쳐 정립되었다. 초기에는 ''Dorudon serratus''라는 이름으로 기술되었으나, 한때 바실로사우루스의 어린 개체로 잘못 여겨지기도 했다.[4][5] 이후 ''Prozeuglodon atrox'' 등 다른 이름으로 명명된 표본들과의 관계가 불분명하여 분류학적 혼란이 지속되었다.[2][6][7][8]

20세기 후반과 21세기 초, 여러 고생물학자들의 연구를 통해 관련 종들이 체계적으로 정리되었으며[7][11], 특히 2004년 연구는 도루돈 속의 분류 기준을 명확히 하는 데 중요한 기여를 했다.

현재 도루돈 속에는 미국 조지아주와 사우스캐롤라이나주에서 발견된 모식종인 ''D. serratus''와 이집트에서 발견된 ''D. atrox'' 두 종이 인정된다.[10][9] ''D. serratus''는 발견된 화석 자료가 부족하여, 도루돈에 대한 연구는 주로 풍부한 화석이 발견된 ''D. atrox''를 중심으로 이루어지고 있다.[8][12]

2. 1. 초기 발견과 오해

1845년, 기브스(Gibbes)는 사우스캐롤라이나에서 발견된 위턱뼈 조각과 몇 개의 이빨을 바탕으로 '도루돈 세라투스'(''Dorudon serratus'')를 처음 기술했다.[4] 그는 이빨 뿌리가 두 개라는 점에서 포유류이며, 속이 비어 있는 것으로 보아 어린 개체의 이빨일 것이라고 추정했다. 또한 당시 알려진 '제우글로돈'(''Zeuglodon'', 현재의 바실로사우루스)의 이빨과 유사하다는 점도 언급했다.[4] 기브스는 이후 모식 산지에서 아래턱뼈와 꼬리 척추뼈 12개를 추가로 발견하고, 이 모든 표본이 '제우글로돈'에 속한다고 생각하여 자신이 처음 제안했던 '도루돈'이라는 속명을 철회했다. 즉, '도루돈'은 어린 '제우글로돈'이라고 결론 내린 것이다. 그러나 스위스의 저명한 학자 루이 아가시(Louis Agassiz)는 기브스의 표본을 검토한 후, 이것이 어린 개체의 이빨도 아니고 '제우글로돈'의 이빨도 아니며, 기브스가 처음 생각했던 것처럼 별개의 속에 속한다고 밝혔다.[5]

1906년, 앤드류스(Andrews)는 카이로 지질 박물관에서 제공받은 거의 완전한 두개골, 아래턱뼈, 그리고 관련된 척추뼈 3개를 바탕으로 '프로제우글로돈 아트록스'(''Prozeuglodon atrox'', "원시 바실로사우루스"라는 의미)를 기술했다.[2] 1936년, 켈로그(Kellogg)는 앤드류스가 발견한 표본이 어린 개체이며, 앤드류스가 같은 해 기술했던 '제우글로돈 이시스'(''Zeuglodon isis'')와 같은 종이라고 주장했다.[6] 또한 켈로그는 '제우글로돈'이라는 속명이 유효하지 않다는 것을 인지하고, 이를 '프로제우글로돈 이시스'(''Prozeuglodon isis'')로 재명명했다.[7] 이후 '프로제우글로돈 아트록스'에 해당하는 표본들이 다수 발견되면서 골격의 거의 모든 부분이 알려졌고, 이것이 어린 개체가 아닌 별개의 속이라는 사실이 명확해졌다.[7][8] 켈로그는 20세기 초 이집트에서 기술된 여러 '제우글로돈' 종들('Z. osiris', 'Z. zitteli', 'Z. elliotsmithii', 'Z. sensitivius')을 '도루돈' 속으로 분류했다. 그러나 1992년 진저리치(Gingerich)는 이 네 종을 모두 같은 종으로 보고 '사게카투스 오시리스'(''Saghacetus osiris'')로 통합했다.[7]

'도루돈'의 현재 분류학적 위치는 2004년 우헨(Uhen)이 '도루돈' 속을 재검토하고 '도루돈 아트록스'(''D. atrox'')를 상세히 기술한 연구에 기반한다. 이 연구 이전까지 '도루돈'의 분류는 혼란스러웠고 제한된 표본에 의존해왔다.

'도루돈 아트록스'는 이집트에서 발견되었으며,[9] '도루돈 세라투스'(''D. serratus'')는 미국 조지아주와 사우스캐롤라이나주에서 발견되었다.[10] 모식종인 '도루돈 세라투스'는 기브스가 수집했지만 자세히 기술하지 않은 일부 이빨이 있는 위턱뼈 조각 두 개, 두개골 파편, 척추뼈 12개 등 매우 제한적인 표본에 근거하고 있다.[11] 반면 '도루돈 아트록스'는 처음에는 앤드류스가 기술한 완모식표본(두개골, 아래턱뼈, 척추뼈)만 알려졌지만, 현재는 가장 잘 알려진 고대 고래 종 중 하나이다.[8]

'도루돈'의 두 종은 크기 면에서 다른 도루돈아과(Dorudontinae) 고래들과 구별된다. '사게카투스'보다는 상당히 크고, '지고리자'(''Zygorhiza'')보다는 약간 크며, 이빨과 두개골 형태에서도 차이를 보인다. '도루돈 세라투스'에 대해 알려진 정보가 부족하여 두 종을 직접 비교하기는 어렵다. 우헨(2004)은 크기와 형태의 유사성을 근거로 '도루돈 아트록스'를 '도루돈 세라투스'와 같은 속으로 분류했지만, 이빨 형태의 차이 때문에 별개의 종으로 유지했다. 비록 '도루돈 세라투스'가 모식종이지만, '도루돈' 속에 대한 설명은 표본의 완전성 때문에 주로 '도루돈 아트록스'를 기준으로 이루어진다. '도루돈 아트록스'의 두개골 형태는 다른 모든 고대 고래와 구별되는 독특한 특징을 가지고 있다.[12]

2. 2. 프로제우글로돈(Prozeuglodon)과의 관계

C. W. 앤드류스는 1906년 카이로 지질 박물관에서 제공받은 거의 완전한 두개골, 아래턱뼈, 그리고 세 개의 관련 척추뼈를 바탕으로 ''Prozeuglodon atrox''("원시-''바실로사우루스''"라는 의미)를 처음 기술했다.[2] 이후 켈로그는 1936년에 앤드류스가 발견한 표본이 어린 개체이며, 앤드류스가 같은 해 기술했던 ''Zeuglodon isis''와 동일한 종이라고 추정했다.[6] 켈로그는 또한 ''Zeuglodon''이라는 속명이 유효하지 않다고 판단하여, 이를 ''Prozeuglodon isis''로 재조합했다.[7]그러나 이후 많은 표본들이 ''Prozeuglodon atrox''로 분류되었고, 골격의 거의 모든 부분이 발견되면서 이것이 어린 개체가 아니라 별개의 속이라는 점이 분명해졌다.[7][8] 즉, 초기에 ''Prozeuglodon''으로 명명되었던 ''P. atrox''는 현재 ''도루돈 atrox''와 동일한 종으로 여겨진다.

''Dorudon''의 현재 분류는 2004년 우헨이 ''Dorudon'' 속을 재검토하고 ''D. atrox''를 상세히 기술한 연구에 기반한다.[11] 이 연구 이전에는 ''Dorudon''과 관련된 분류는 혼란스러웠으며 제한된 표본에 의존했다.

2. 3. 현대적 분류

1845년 기브스(Gibbes)는 사우스캐롤라이나에서 발견된 파편적인 위턱뼈와 몇 개의 이빨을 바탕으로 ''Dorudon serratus''를 처음 기술했다. 그는 이빨이 두 개의 뿌리를 가진 포유류의 것이며, 속이 비어 있어 어린 개체의 것으로 추정했다. 또한 당시 ''Zeuglodon''(이후 ''바실로사우루스''로 밝혀짐)으로 알려진 고래의 이빨과 유사하다고 언급했다.[4] 기브스는 이후 아래턱과 12개의 꼬리 척추뼈를 추가로 발견하고, 이를 원래의 표본과 함께 ''Zeuglodon''으로 분류해야 한다고 생각하며 ''Dorudon''이라는 속명을 철회하려 했다. 그러나 스위스의 저명한 과학자 루이 아가시는 기브스의 표본을 검토한 후, 이것이 어린 개체나 ''Zeuglodon''의 이빨이 아니며, 기브스가 처음 제안한 대로 별도의 속에 속한다고 판단했다.[5]

1906년 앤드류스(Andrews)는 카이로 지질 박물관의 거의 완전한 두개골, 아래턱뼈, 그리고 세 개의 척추뼈를 바탕으로 ''Prozeuglodon atrox''("원시-''Basilosaurus''"라는 의미)를 기술했다.[2] 1936년 켈로그(Kellogg)는 앤드류스가 기술한 표본이 실제로는 어린 개체이며, 앤드류스가 같은 해 기술한 ''Zeuglodon isis''와 동일한 종이라고 주장했다.[6] 켈로그는 또한 ''Zeuglodon''이라는 속명이 유효하지 않다는 것을 인지하고, 이를 ''Prozeuglodon isis''로 재명명했다.[7] 이후 많은 표본들이 ''Prozeuglodon atrox''로 분류되었고, 골격의 거의 모든 부분이 발견되면서 이것이 어린 개체가 아닌 별개의 속임이 명확해졌다.[7][8] 켈로그는 20세기 초 이집트에서 기술된 여러 ''Zeuglodon'' 종들(''Z. osiris'', ''Z. zitteli'', ''Z. elliotsmithii'', ''Z. sensitivius'')을 ''Dorudon'' 속으로 재분류했다. 그러나 1992년 진저리치(Gingerich)는 이 네 종을 모두 동일한 종으로 보고 ''사게카투스 osiris''로 통합했다.[7]

''Dorudon''의 현재 분류학적 위치는 2004년 우헨(Uhen)이 ''Dorudon'' 속을 재검토하고 ''D. atrox''를 상세히 기술한 연구에 기반한다. 이 연구 이전까지 ''Dorudon''의 분류는 혼란스러웠고 제한적인 표본에 의존하고 있었다.

''D. atrox''는 이집트에서 발견되었으며,[9] ''D. serratus''는 미국 조지아주와 사우스캐롤라이나주에서 발견되었다.[10] 모식종인 ''D. serratus''는 기브스가 처음 수집했던 몇 개의 이빨을 가진 두 개의 부분적인 위턱뼈, 두개골 파편, 12개의 척추뼈 등 제한적인 재료에 기반하며, 이는 현재도 마찬가지이다. 반면, ''D. atrox''는 처음에는 앤드류스가 기술한 두개골, 아래턱, 척추뼈만을 근거로 했지만,[11] 현재는 가장 잘 알려진 고대 고래 종 중 하나이다.[8]

''Dorudon''의 두 종, ''D. atrox''와 ''D. serratus''는 크기 면에서 다른 도루돈아과(Dorudontinae) 고래들과 구별된다. 이들은 ''사게카투스''보다는 상당히 크고, ''지고리자''보다는 약간 크며, 치아 및 두개골 형태에서도 이 두 속과 차이를 보인다. ''D. serratus''에 대한 정보가 부족하여 두 ''Dorudon'' 종을 직접 비교하기는 어렵다. 우헨(2004)은 크기와 형태의 유사성을 근거로 ''D. atrox''를 ''D. serratus''와 같은 속으로 분류했지만, 치아 형태의 차이 때문에 별개의 종으로 유지했다. 비록 ''D. serratus''가 모식종이지만, ''Dorudon''에 대한 설명은 표본의 완전성 때문에 주로 ''D. atrox''를 기준으로 이루어진다. 특히 ''D. atrox''의 두개골 형태는 다른 모든 고대 고래와 구별되는 독특한 특징을 가진다.[12]

3. 형태

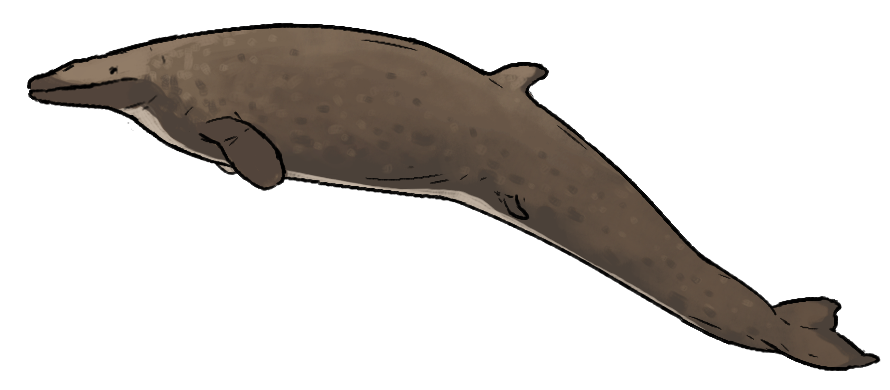

''도루돈''(''Dorudon'')은 중간 크기의 고대 고래로, 대표종인 ''도루돈 아트로스''(''D. atrox'')는 몸길이가 약 5m에 달하고 몸무게는 1ton에서 2.2ton 사이였을 것으로 추정된다.[13][14] 전체적인 모습은 현생 돌고래와 비슷하게 근육질의 유선형 몸체를 가졌을 것으로 보인다.

발견 초기에는 화석의 형태가 비슷하지만 크기가 더 작은 ''바실로사우루스''(''Basilosaurus'')의 어린 개체로 여겨지기도 했으나, 이후 ''도루돈''의 새끼 화석이 발견되면서 독립된 속으로 인정받았다.[18]

현생 고래와 유사한 점도 있지만 몇 가지 중요한 차이점을 보인다. 우선, 뒷다리가 현생 고래처럼 완전히 퇴화하지 않고 척주와 분리된 작은 뼈 형태로 남아 있었다.[19] 또한 분기공(콧구멍)이 현생 고래처럼 머리 꼭대기가 아닌, 주둥이 끝과 머리 꼭대기의 중간 지점에 위치하여 고래 진화의 과도기적 특징을 보여준다. 현대 고래가 가진 멜론 기관이 없어[18] 동물 음파 탐지(반향정위) 능력은 현생 고래보다 제한적이었을 것으로 추정되지만, 가까운 거리의 동료와는 고음으로 의사소통했을 가능성이 있다. 날카로운 이빨을 가지고 있어 주로 물고기나 오징어, 갑각류 등을 잡아먹는 포식자였을 것으로 여겨진다.[18]

3. 1. 몸 크기와 구조

''도루돈''(Dorudon)은 중간 크기의 고래로, 대표종인 ''D. atrox''는 몸길이가 약 4.5m에서 5m에 달했으며, 몸무게는 1ton에서 2.2ton 사이였다.[13][14] 외형적으로는 현생 돌고래와 비슷한 근육질의 유선형 몸체를 가지고 있었다. 발견 초기에는 화석 형태가 비슷하지만 더 작은 ''바실로사우루스''(Basilosaurus)의 어린 개체로 여겨졌으나, 이후 ''도루돈''의 어린 개체 화석이 발견되면서 별개의 속으로 분류되었다.[18]

골격 구조에서 특징적인 부분은 뒷다리이다. 현생 고래류만큼 퇴화하지는 않았으며, 척주와 분리된 일련의 뼈로 구성되어 있었다.[19] 이 뒷다리는 몸 밖으로 약간이나마 튀어나와 있었을 것으로 추정된다. 머리뼈에서는 분기공(콧구멍)이 주둥이 끝과 머리 꼭대기의 중간 지점에 위치하여, 현생 고래로 진화하는 과도기적인 형태를 보여준다. 이는 다른 바실로사우루스과 동물들과 공통적인 특징이다.

현대 고래와 매우 흡사한 외형을 가졌지만, 동물 음파 탐지(반향정위)에 필수적인 멜론 기관(멜론체)이 없었다. 따라서 현대 고래만큼 효과적인 반향정위 능력을 갖추지는 못했을 것으로 보인다.[18] 다만, 가까운 거리의 동료들과는 고음을 사용하여 의사소통을 했을 가능성이 있다. 날카로운 이빨을 가지고 있어 물고기나 오징어, 갑각류 등을 잡아먹는 포식자였을 것으로 여겨진다.[18]

'''치아 구조'''

| 이미지 | 설명 |

|---|---|

| -- | 위 앞니와 송곳니 |

| -- | 위 앞어금니와 어금니 |

| -- | 아래 앞니와 송곳니 |

| -- | 아래 앞어금니 |

| -- | 아래 어금니 |

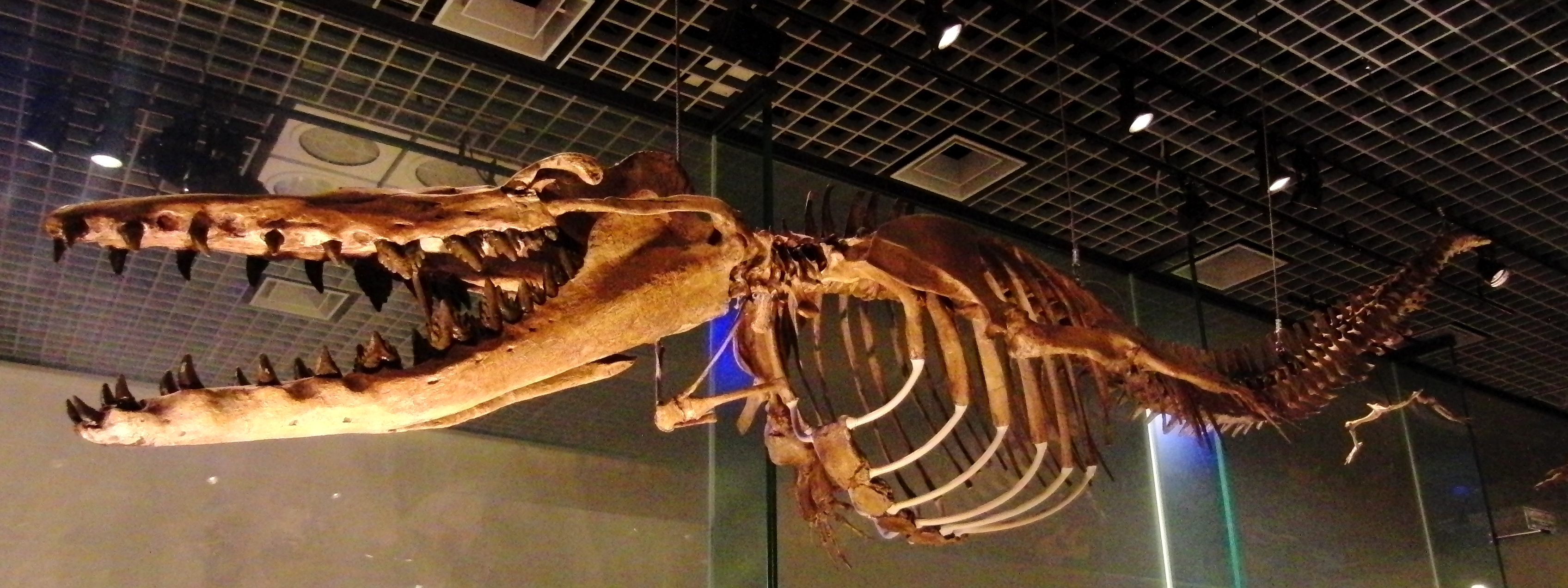

'''골격 이미지'''

3. 2. 뒷다리

뒷다리는 현생 고래류만큼 퇴화하지 않았으며, 척주에서 분리된 일련의 뼈를 가지고 있다[19]。 이 다리는 약간이나마 몸 밖으로 튀어나와 있었을 것으로 추정된다.3. 3. 분수공

분기공(숨구멍)은 주둥이와 머리 꼭대기의 거의 중간 지점에 위치했는데[18], 이는 현생 고래류로 진화하는 과정에서 나타나는 과도기적인 특징으로 볼 수 있다.[18] 다른 바실로사우루스과와 마찬가지로 콧구멍은 주둥이에서 머리 꼭대기까지 중간 지점에 있었다.3. 4. 치아

| 위치 | 앞니 (I) | 송곳니 (C) | 앞어금니 (P) | 어금니 (M) | 합계 |

|---|---|---|---|---|---|

| 위턱 (상악) | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 x 2 = 20 |

| 아래턱 (하악) | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 x 2 = 22 |

| 총합 | colspan="4" | | 42 |

- 앞니 (I¹⁻³): 고래류의 전형적인 특징으로, 볼쪽 치아와 일렬로 정렬되어 있다. 작은 첫 번째 앞니(I¹)를 제외하면, 아래턱 앞니가 들어맞는 공간(이개)에 의해 분리되어 있다. 부속 치아가 없고 뿌리가 하나인 단순한 원뿔 모양이다. 아래턱 앞니와 구별하기 어렵고, 대부분의 표본에서는 발견되지 않는다.

- 송곳니 (C¹): 위턱 앞니보다 약간 크며, 앞니처럼 약간 볼쪽과 안쪽으로 향해 있다.

- 앞어금니 (P¹⁻⁴):

- P¹: 유일하게 뿌리가 하나인 위턱 앞어금니로, 원뿔 모양이며 다른 앞어금니보다 작고 부속 치아가 없는 것으로 보인다.

- P²: 가장 큰 위턱 치아이며, 큰 부속 치아가 있는 첫 번째 앞어금니다. 볼쪽-혀쪽으로 납작하며 뿌리는 두 개다. 중심에 큰 첨두(cusp)가 있고 양옆으로 크기가 작아지는 부속 치아가 있어 삼각형 모양을 이룬다.

- P³: P²와 비슷하지만 약간 작다. 혀쪽에 세 번째 뿌리의 흔적으로 보이는 돌출부가 있다.

- P⁴: P²⁻³보다 작고, 더 큰 바깥쪽 뿌리는 두 개의 뿌리가 합쳐져 형성된다.

- 어금니 (M¹⁻²): 광대뼈 활(관골궁)까지 뻗어 있으며, 인접한 앞어금니보다 상당히 작다. P⁴처럼 바깥쪽 뿌리가 안쪽 뿌리보다 넓고 두 뿌리가 합쳐져 형성된다. 앞어금니보다 더 둥근 형태를 띤다.

아래턱 치아[16]

- 앞니 (I₁₋₃): 위턱 앞니처럼 단순한 원뿔 모양이며, 바깥쪽으로 휘어져 있고 볼쪽 치아와 정렬되어 있다.

- I₁: 가장 작은 치아로, 아래턱뼈 앞쪽에 위치한다.

- I₂, I₃: I₁보다 훨씬 크며, 아래턱 송곳니(C₁)와 매우 유사하다.

- 송곳니 (C₁): I₂, I₃와 매우 유사하며 I₁보다 훨씬 크다.

- 앞어금니 (P₁₋₄): 뿌리가 두 개이고 볼쪽-혀쪽으로 납작하다. 단, 유치 P₁은 뿌리가 하나다. P₃는 두 번째로 큰 볼쪽 치아이고, P₄가 가장 크며 둘 다 중심 첨두가 뚜렷하고 매우 유사하다.

- 어금니 (M₂₋₃): 안쪽 가장자리의 부속 치아 대신 '재진입 홈'(reentrant groove)이라는 깊은 홈이 있다. 원시적인 형태의 첨두(protoconid)가 있다. M₂와 M₃는 형태가 매우 유사하며, M₃는 아래턱뼈의 올라가는 부분(하악 상승지) 위에 높이 위치한다.

도루돈은 이러한 날카로운 이빨을 사용하여 물고기나 오징어, 갑각류 등을 포식했을 것으로 여겨진다.[18]

4. 생태

도루돈은 과거 테티스 해와 같은 따뜻한 바다에서 서식했을 것으로 추정된다.[18] 이집트 파이윰 사막에서는 여러 개체의 화석이 한 곳에서 발견되기도 했는데, 이를 통해 도루돈이 무리를 지어 생활했을 가능성이 제기된다.[18] 이러한 무리 생활은 당시의 대형 포식자였던 바실로사우루스 등으로부터 스스로를 보호하기 위한 전략이었을 수 있다.[18] 실제로 일부 도루돈 유해 화석 중에는 머리가 포식자의 공격으로 인해 부서진 것으로 보이는 것도 존재한다.[18]

특히 어린 도루돈은 몸집이 더 큰 바실로사우루스의 먹이가 되었을 가능성이 높다. 일부 어린 도루돈의 두개골 화석에서는 포식자에게 물린 후 아물지 않은 이빨 자국이 발견되기도 했는데, 이는 바실로사우루스의 공격 흔적으로 여겨진다.[17]

5. 고생물학

도루돈은 신생대 에오세 후기(약 4,040만 년 전 ~ 3,390만 년 전)에 살았던 고래목 바실로사우루스과의 한 속이다.[1] 초기 고래의 진화 과정을 이해하는 데 중요한 정보를 제공하며, 현생 돌고래와 유사한 외형을 가졌을 것으로 추정된다.[17][18]

5. 1. 분포

과거에 존재했던 테티스 해와 같은 따뜻한 바다에 서식했던 것으로 보인다. 주요 화석 발견지는 이집트 파이윰 사막 지역이며, 이곳에서 다수의 화석이 함께 발견되어 무리 생활을 했을 가능성이 제기된다. 이러한 무리 생활은 바실로사우루스와 같은 대형 포식자로부터 자신을 보호하기 위한 전략이었을 수 있으며, 실제로 발견된 일부 도루돈 화석에서는 머리 부분이 포식자에 의해 손상된 흔적이 나타나기도 한다.[18]5. 2. 바실로사우루스와의 관계

''도루돈''의 새끼는 당시 같은 환경에 서식했던 더 큰 포식자인 ''바실로사우루스''의 먹이가 되었을 가능성이 있다. 일부 어린 ''도루돈''의 두개골에서 발견된, 아물지 않은 물린 자국이 이를 뒷받침하는 증거로 제시된다.[17] ''도루돈''은 과거 테티스 해와 같은 따뜻한 바다에서 살았을 것으로 추정된다. 이집트 파이윰 사막에서 여러 개체의 화석이 한꺼번에 발견된 사실은 이들이 무리 지어 생활했을 가능성을 시사한다. 이러한 무리 생활은 몸집이 더 큰 ''바실로사우루스''와 같은 포식자로부터 스스로를 보호하기 위한 전략이었을 것으로 보인다. 실제로 발견된 ''도루돈'' 유해 화석 중에는 머리 부분이 대형 포식자에게 공격당해 부서진 것으로 추정되는 것도 존재한다.[18]참조

[1]

Paleodb

Dorudon

2013-07

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

Paleodb

Dorudon atrox

2013-07

[10]

Paleodb

Dorudon serratus

2013-07

[11]

서적

[12]

서적

[13]

논문

Stomach contents of the archaeocete ''Basilosaurus isis'': Apex predator in oceans of the late Eocene

[14]

논문

The pattern of brain-size change in the early evolution of cetaceans

[15]

서적

[16]

서적

[17]

웹사이트

Evolution World Tour: Wadi Hitan, Egypt

https://www.smithson[...]

[18]

서적

よみがえる恐竜・古生物

[19]

서적

지구를 지배한 공룡과 거대 생물들

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com