레그니차 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

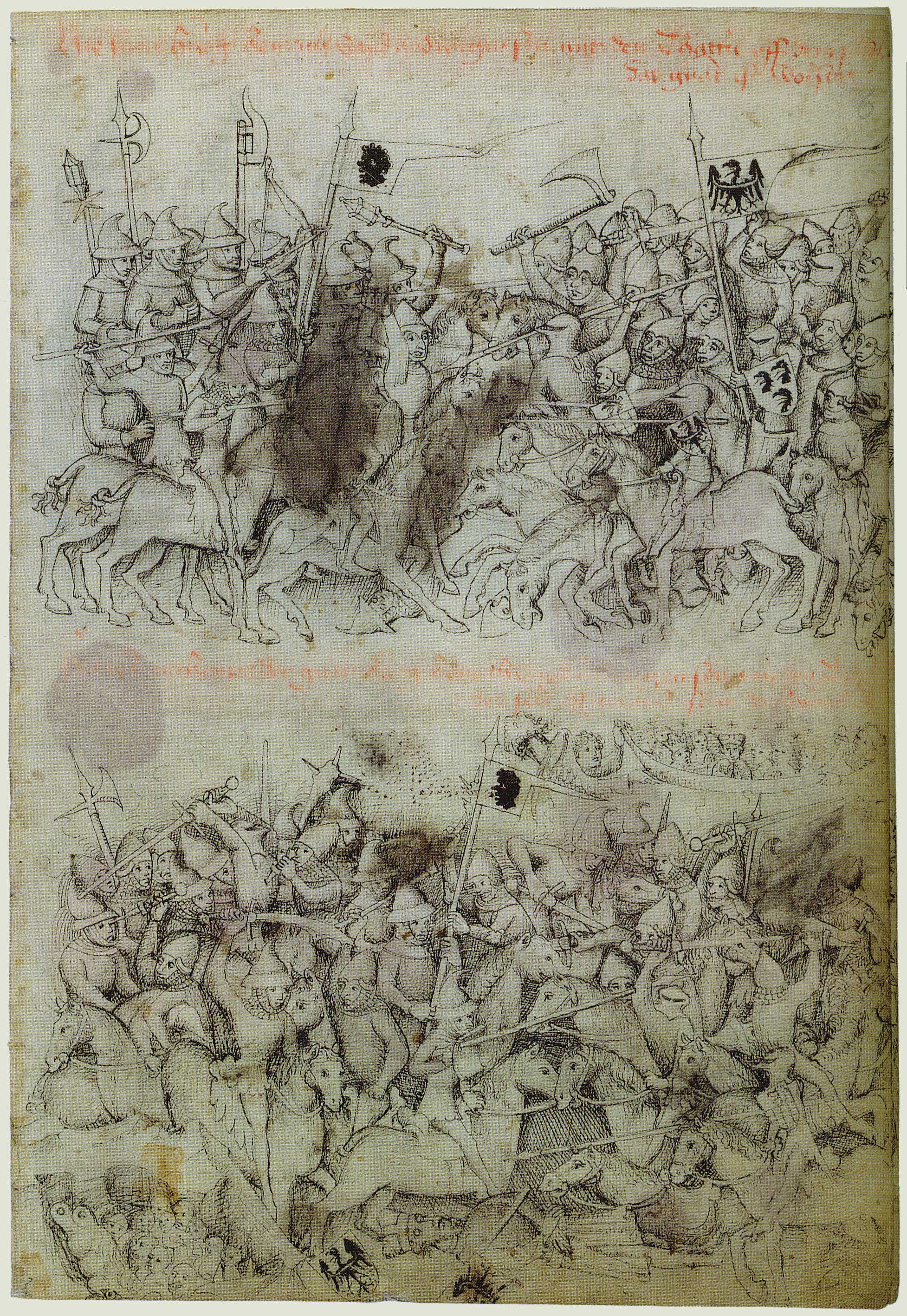

레그니차 전투는 1241년 4월 9일 몽골 제국과 폴란드-독일 연합군 사이에 벌어진 전투이다. 몽골의 유럽 침략의 일환으로, 몽골군은 바이다르가 이끄는 부대를 통해 폴란드를 공격하여 투르스코 전투와 치미엘니크 전투에서 승리한 후, 레그니차에서 헨리크 2세가 이끄는 연합군과 맞붙었다. 몽골군은 기병의 기동성과 전술을 활용하여 연합군을 격파하고 헨리크 2세를 포함한 많은 병력을 잃게 했다. 이 전투로 인해 폴란드는 분열되었고, 몽골군은 보헤미아를 약탈한 후 헝가리로 이동하여 모히 전투에서 승리했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1241년 분쟁 - 모히 전투

1241년 4월 11일, 몽골 제국군이 헝가리 왕국을 침공하여 벌어진 모히 전투에서 바투 칸과 수부타이가 이끄는 몽골군이 벨라 4세의 헝가리군을 포위 섬멸하며 헝가리 왕국은 큰 타격을 입고 몽골 제국의 지배하에 놓였으나, 1242년 오고타이 칸의 죽음으로 몽골군이 철수하였다. - 1241년 유럽 - 모히 전투

1241년 4월 11일, 몽골 제국군이 헝가리 왕국을 침공하여 벌어진 모히 전투에서 바투 칸과 수부타이가 이끄는 몽골군이 벨라 4세의 헝가리군을 포위 섬멸하며 헝가리 왕국은 큰 타격을 입고 몽골 제국의 지배하에 놓였으나, 1242년 오고타이 칸의 죽음으로 몽골군이 철수하였다. - 실레시아의 역사 - 테셴 조약

테셴 조약은 1779년 테셴에서 바이에른 계승 전쟁을 종결짓고 바이에른 선제후국 계승, 오스트리아의 바이에른 영토 획득, 프로이센의 변경백령 합병 인정, 작센 선제후국에 대한 자금 원조 등을 규정했다. - 실레시아의 역사 - 레부스

레부스는 독일 브란덴부르크주에 위치한 도시로, 오데르강에 접하며 폴란드와 국경을 맞대고 있으며, 3,000년 전부터 마을이 형성되었고 중세 시대 루부시 교구가 설치되었으며, 레부스 열차 충돌 사고가 발생하기도 했다.

| 레그니차 전투 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 전투 정보 | |

| 전투 | 레그니차 전투 |

| 부분 | 몽골의 폴란드 침공 |

| |

| 날짜 | 1241년 4월 9일 |

| 장소 | 레그니차, 폴란드 |

| 결과 | 몽골 제국의 승리 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 몽골 제국 |

| 교전국 2 | 폴란드 모라비아 성전기사단 |

| 지휘관 및 지도자 | |

| 몽골 제국 | 바이다르 카단 오르다 칸 수부타이 (전략 코디네이터) |

| 폴란드 연합군 | 헨리크 2세 미에슈코 2세 술리스와프 즈 크라코바 볼레스와프 디폴도비치 바츨라프 1세 (지원군이 전투에 참여하지 않음) 오스터나 |

| 병력 규모 | |

| 몽골 제국 | 3,000–8,000 기병 |

| 폴란드 연합군 | 2,065–8,088 |

| 피해 규모 | |

| 몽골 제국 | 알 수 없음 |

| 폴란드 연합군 | 심각 |

| 캠페인 정보 | |

| 캠페인 상자 | 몽골의 침략 몽골의 폴란드 침공 |

| 명칭 | |

| 독일어 | , |

2. 역사적 논란

많은 과거의 전투처럼, 레그니차 전투 역시 병력 구성, 전술, 실제 전투 과정에 대한 정확한 세부 정보가 부족하며 때로는 서로 다른 기록이 존재하기도 한다.

많은 과거의 전투처럼 레그니차 전투 역시 군대 구성, 전략, 실제 전개 과정에 대한 정확한 정보가 부족하다. 일반적으로 이 전투는 폴란드와 마조비아 군대가 막대한 피해를 입으며 대패한 것으로 여겨진다.

일반적으로는 폴란드와 모라비아 군대가 막대한 피해를 입고 크게 패배한 전투로 여겨진다. 당시 몽골군은 폴란드 서부 지역을 점령할 의도는 없었으며,[33] 헝가리 왕국을 정복하려는 몽골군 본대를 지원하기 위해 이동 중이었던 것으로 알려져 있다.

몽골군 지휘관 중 한 명인 카단은 중세 연대기 작가들에 의해 오고타이 칸의 손자 카이두와 자주 혼동되었다. 이 때문에 여러 기록에서 카이두가 레그니차 전투의 몽골군 지휘관으로 잘못 언급되기도 한다.[26][6]

3. 배경

몽골 제국은 서쪽으로 도망친 쿠만인들을 헝가리 왕국이 보호하자 이를 빌미로 유럽 침략을 계획했다. 바투 칸과 수부타이가 이끄는 본대는 헝가리를 직접 공격했고, 바이다르, 카단, 오르다 칸이 지휘하는 별동대는 헝가리를 지원할 가능성이 있는 북유럽 군대를 견제하고 분산시키기 위한 양동 작전으로 분열된 폴란드를 침공했다.[33] 이 별동대는 폴란드 남부를 공격하여 산도미에시를 약탈하고 여러 차례 폴란드군을 격파한 뒤 크라쿠프를 점령하고 불태웠다.[12]

이후 몽골군은 실레지아 공국의 수도 브로츠와프로 향했으나, 보헤미아 왕국의 왕 바츨라프 1세가 실롱스크 공작 헨리크 2세 군대의 두 배에 달하는 병력[27]을 이끌고 접근 중이라는 소식을 듣게 되었다.[33] 몽골군은 두 군대가 합류하기 전에 헨리크 2세의 군대를 먼저 격파하기 위해 브로츠와프 공략을 포기하고 레그니차 인근으로 이동하여 헨리크 2세의 군대와 마주치게 되었다.[33]

한편, 몽골군 지휘관 중 한 명인 카단은 중세 연대기 작가들에 의해 오고타이 칸의 손자 카이두로 자주 혼동되어, 레그니차 전투를 카이두가 지휘한 것으로 잘못 기록되기도 했다.[26]

3. 1. 몽골의 유럽 침공

몽골 제국의 2대 황제 오고데이 칸은 1235년 쿠릴타이에서 여러 나라로의 원정을 결의했다. 당시 몽골군은 칭기스 칸 시대에 중앙아시아의 호라즘 제국을 정복하고 서쪽으로는 흑해 연안의 그루지야까지 세력을 확장한 상태였다. 서방 원정군의 총대장이 된 조치 가문의 당주 바투는 킵차크 초원과 키예프 대공국을 비롯한 루스 제후국들을 정복했다(몽골의 루스 침공).

몽골은 쿠만인들이 자신들의 지배하에 있다고 여겼으나, 쿠만인들은 서쪽으로 도망쳐 헝가리 왕국에 망명을 요청했다. 헝가리 국왕 벨러 4세가 쿠만인 인도를 요구하는 바투 칸의 최후통첩을 거부하자, 수부타이는 몽골의 유럽 침략을 계획했다. 바투와 수부타이가 이끄는 본대는 헝가리를 직접 공격하고, 바이다르, 오르다 칸, 카단이 지휘하는 별동대는 헝가리를 도울 가능성이 있는 북유럽 군대를 견제하기 위한 위장 전술로서 폴란드를 침공하기로 했다.

오르다 칸의 군대는 폴란드 북부와 리투아니아 대공국 남서부 국경 지대를 황폐화시켰다. 바이다르와 카단이 이끄는 군대는 폴란드 남부를 침략했다. 이들은 먼저 산도미에시를 약탈하고, 1241년 3월 3일 투르스코 전투에서 폴란드군을 격파했다. 이어 3월 18일에는 흐미엘니크 전투에서 크라쿠프 공작 볼레스와프 5세가 이끄는 또 다른 폴란드군에게 승리했다. 흐미엘니크에서의 패배 후 볼레스와프 5세는 모라비아로 피신했고, 크라쿠프의 유력자들과 주민들도 도시를 버리고 피난했다. 3월 24일, 몽골군은 거의 비어있는 크라쿠프를 점령하고 불태웠다.[12]

몽골군은 계속 북상하여 실레지아로 진입했고, 오데르 강을 건너 실레지아의 수도인 브로츠와프로 향했다. 그러나 브로츠와프 공성 여부를 결정하던 중, 보헤미아 왕국의 바츨라프 1세 국왕이 실롱스크 공작 헨리크 2세의 군대보다 두 배나 큰[27] 병력을 이끌고 이틀 거리까지 접근했다는 소식을 들었다.[33] 몽골군은 유럽 군대가 합류하기 전에 헨리크 2세의 군대를 먼저 격파하기 위해 브로츠와프에서 방향을 돌려 레그니차로 향했고, 레그니차 근처의 레그니키에 폴레(폴란드어로 "레그니차 들판")에서 헨리크 2세의 군대와 마주쳤다.[33]

3. 2. 몽골의 폴란드 침공

몽골 제국은 쿠만인들이 자신들에게 복속했다고 여겼으나, 쿠만인들은 서쪽으로 도망쳐 헝가리 왕국으로 망명을 요청했다. 헝가리 왕 벨러 4세가 바투 칸의 쿠만인 인도 최후통첩을 거부하자, 수부타이는 몽골의 유럽 침략을 계획하게 된다. 바투와 수부타이가 이끄는 본대는 헝가리 본토를 직접 공격하기로 했고, 바이다르, 카단, 오르다 칸이 지휘하는 별동대는 헝가리를 도울 가능성이 있는 북쪽의 폴란드 군대를 견제하고 무력화하기 위한 양동 작전으로 폴란드를 침공했다.

오르다 칸의 군대는 폴란드 북부와 리투아니아 남서부 국경 지대를 황폐화시켰다. 바이다르와 카단의 군대는 폴란드 남부를 공격했다. 이들은 먼저 산도미에시를 약탈하고, 1241년 3월 3일 투르스코 전투에서 폴란드군을 격파했다. 이어 3월 18일에는 흐미엘니크 전투에서 크라쿠프 공작 볼레스와프 5세가 이끄는 또 다른 폴란드군에게 승리를 거두었다. 이 전투의 패배로 볼레스와프 5세는 어머니와 부인과 함께 모라비아로 피신했다. 3월 24일(혹은 4월 1일), 몽골군은 주민들이 대부분 피난하여 거의 비어있는 크라쿠프를 점령하고 불태웠다.

이후 몽골군은 북쪽으로 이동하여 실레지아 지역으로 들어섰다. 오데르 강을 건너 실레지아 공국의 수도인 브로츠와프를 점령하려 했으나 실패했다.[12] 브로츠와프 공략 여부를 결정하던 중, 몽골군은 보헤미아 왕국의 왕 바츨라프 1세가 실레지아 공작 헨리크 2세 군대의 두 배에 달하는 병력[27]을 이끌고 이틀 거리까지 접근했다는 소식을 접했다.[33] 몽골군은 폴란드군과 보헤미아군이 합류하는 것을 막기 위해 브로츠와프에서 레그니차로 방향을 돌렸고, 레그니차 근처의 레그니키에 폴레(폴란드어로 "레그니차 들판", 독일어로는 발슈타트(Wahlstatt))에서 헨리크 2세의 군대와 마주치게 되었다.[12][33]

폴란드의 연대기 『''Polonicae Historiae Corpus''』에는 이 몽골군을 "페타"(Péta)라는 인물이 지휘했다고 기록되어 있으나, 『세계 정복자들의 역사』나 『집사』 등 몽골 제국 측 기록을 통해 볼 때, 실제 지휘관은 원정군에 참여했던 차카타이의 여섯째 아들 바이다르로 추정된다.

4. 전투의 구성

레그니차 전투는 몽골 제국의 분견대와 헨리크 2세 경건공이 이끄는 폴란드 왕국 및 신성 로마 제국 등 유럽 동맹군 사이에 벌어진 전투이다. 양측 군대의 구성과 전술 운용 방식은 뚜렷한 차이를 보였다.

몽골군은 수부타이의 본대에서 파견된 분견대로, 최소 1개에서 2개 정도의 투먼으로 구성되었다. 이들은 주로 궁기병을 활용한 기동성과 속도를 중시하는 전술을 구사했으며, 위장 퇴각과 기습 공격을 통해 적을 교란하고 격파하는 데 능숙했다. 이는 체계적인 훈련과 효율적인 지휘 통신 체계가 뒷받침되었기에 가능했다. 몽골군의 병력 규모에 대해서는 다양한 추정이 존재한다.[21]

반면, 헨리크 2세가 이끈 유럽 동맹군은 실레지아, 오폴레, 모라비아, 비엘코폴스카 등 다양한 지역 출신 병력과 성전기사단 등 일부 기사수도회 소속 기사들, 용병, 자원병 등으로 이루어져 있었다.[26] 동맹군의 병력 규모 역시 여러 기록에 따라 차이가 있다.[15][16] 당시 유럽 기사들은 주로 중무장한 채 적진 중앙을 향해 돌격하는 전술을 사용했다.

이처럼 상이한 군대 구성과 전술적 특징은 레그니차 전투의 전개 과정과 결과에 중요한 영향을 미쳤다.

4. 1. 몽골군

수부타이가 이끄는 본대에서 파견된 몽골 분견대(최소 1개에서 2개 정도의 투먼)는 전술적 기동성과 궁기병의 속도를 활용하는 데 능숙하였다. 몽골군의 기본 전술은 넓게 퍼진 부대들이 여러 차례 거짓 공격과 후퇴를 반복하는 것이었다. 이는 원거리 공격으로 적을 지속적으로 소모시키고, 적의 대형을 무너뜨린 뒤, 본대에서 이탈한 병력을 기습하여 격파하기 위한 전략이었다. 이러한 방식은 몽골군이 주요 전투에서 표준적으로 사용한 전술로, 체계적인 훈련과 깃발 신호를 이용한 뛰어난 전장 통신 능력이 있었기에 가능하였다. 몽골 지휘관들은 전장에서 가장 높은 지점을 찾아 확보하고, 이를 이용해 노얀이나 하위 지휘관들에게 부대 이동 명령을 내렸다. 이는 별다른 소통 없이 개별적으로 돌격하는 경향이 있던 당시 유럽 기사 중심의 전술과는 크게 달랐다.

레그니차 전투에 투입된 몽골군의 정확한 병력 규모를 파악하기는 어렵다. 당시 유럽 측 기록 중 일부는 레그니차에만 10만 명이 넘는 몽골군이 있었다고 주장하지만, 이는 13세기 유럽 전역에 동원된 몽골군의 총 병력 규모나 당시 서유라시아 지역의 몽골군 병참 능력을 고려할 때 매우 과장된 수치이다. 최근 연구에서는 몽골군의 병력을 최대 25,000명의 기병으로 추정한다. 프란체스코회 수도사 C. 데 브리디아 모나치(C. de Bridia Monachi)가 남긴 Historia Tatarorum|히스토리아 타타로룸la(타타르족의 역사)에서는 몽골군 병력을 10,000명으로 보았으며, 흐멜니크 전투, 투르스코 전투, 타르체크 전투 등 이전 전투에서의 손실로 인해 실제 전투에서는 약 8,000명까지 줄었을 것으로 추정하였다. 동시대 유럽 기록인 Ystoria Mongalorum|이스토리아 몽갈로룸la(몽골의 역사) 역시 폴란드를 침공한 몽골군 규모를 10,000명의 기병으로 기록하며 이러한 추정을 뒷받침하고 있다.[2][21]

레그니차 전투에서 몽골군은 약 20,000명의 병력을 동원한 것으로 추정된다.[17] 이들은 전열 중앙에 위장 퇴각 등 양동 작전에 능한 경기병을 배치하고, 양 측면에는 근접전이 가능한 경기병을, 후방에는 정면 돌파력이 강한 중장기병을 배치하여 전투에 대비하였다.

전투가 시작되자 몽골군은 중앙의 경기병을 내세워 연합군 기사단의 공격을 유도한 뒤 위장 퇴각을 실행하였다. 이에 연합군 주력인 기사단이 추격해오자, 미리 매복하고 있던 양 날개의 경기병이 기습 공격하여 혼란에 빠뜨렸다. 동시에 몽골군은 기사단의 후방에 연막을 피워 후속하던 보병 부대와의 연결을 차단하였다. 완전히 고립되고 혼란에 빠진 연합군 기사단을 향해 후방에 대기하던 몽골 중장기병이 돌격하여 격파하였다. 연막 너머에서 앞선 기사들이 패주하는 모습을 본 연합군 보병들도 공포에 질려 달아나기 시작하였다.[18] 몽골군은 도망치는 연합군을 추격하여 큰 피해를 주었다.

4. 2. 폴란드 및 동맹군

헨리크 2세 경건공이 이끄는 폴란드 및 동맹군은 다양한 세력으로 구성되었다. 제임스 챔버스는 동맹군의 병력을 최대 25,000명으로 추산했지만, 이들 중 상당수는 훈련이 부족하고 장비도 제대로 갖추지 못했으며, 일부는 무기 대신 작업 도구를 들고 있었다고 평가했다.[28][7] 다른 역사가들의 추정치는 이보다 적어서, Marek Cetwiński는 2,000명,[15] Gerard Labuda는 7,000–8,000명으로 추산했다. 일반적으로는 약 25,000명 정도로 여겨진다.[16]동맹군에는 헨리크 2세의 실레지아 병력과 용병 외에도 여러 지역의 군대가 포함되었다. 비만공 미에슈코 2세 휘하의 오폴레 출신 병력, 모라비아 변경백 데폴티츠 3세의 아들 볼레슬라프가 지휘하는 모라비아군, 비엘코폴스카에서 온 징집병, 그리고 인근 골트베르크(Złotoryja) 마을의 바이에른 출신 광부 자원병 등이 있었다.[26]

기사 수도회의 참여 여부에 대해서는 이견이 있다. 성전기사단의 참전은 확인되지만, 그 규모는 크지 않았다. 프랑스 출신 기사단원들을 포함하여 잘 훈련되고 장비를 갖춘 병력은 약 68명에서 88명 정도로 추정된다.[32][11] 성전기사단장 퐁스 도봉이 프랑스 왕에게 보낸 편지에 따르면, 기사단은 형제 기사 3명, 사관 2명, 그리고 '사내'(man) 500명의 손실을 입었다고 한다. 여기서 '사내'는 기사단 영지에서 일하던 농민으로 추정되며, 이들은 다른 보병들보다 특별히 더 잘 무장하거나 훈련받지는 않았을 것으로 보인다.[31]

반면, 튜턴 기사단의 참전에 대해서는 전통적으로 그렇게 여겨져 왔으나, 최근 Gerard Labuda의 연구에 따르면 15세기 얀 드우고쉬의 연대기에 후대에 추가되었을 가능성이 제기되었다. 튜턴 기사단장 포포 폰 오스테르나가 이 전투에서 전사했다는 전설 역시 사실이 아닌 것으로 밝혀졌는데, 그는 전투 후 몇 년 뒤 아내의 수녀원을 방문하던 중 사망했다.[29][8] 구호 기사단 역시 참전했다는 기록이 있으나,[15] 이 또한 후대에 덧붙여진 이야기일 가능성이 높다. 얀 드우고쉬의 기록이나 퐁스 도봉의 편지 어디에도 구호 기사단에 대한 언급은 없다.[30][9] 피터 잭슨은 레그니차 전투에 참전한 유일한 기사 수도회는 성전기사단뿐이라고 주장했다.[31][10]

헨리크 2세는 군대를 4개의 부대로 나누어 편성했다고도 전해진다. 주력인 기사들을 중앙의 전위와 후위에 배치하고, 민병이나 징집된 보병은 기사 부대 뒤에 하나의 부대로 묶어 배치했다.

5. 전투 과정

폴란드의 헨리크 2세는 자신의 군대를 여러 부대로 나누어 몽골군에 맞설 준비를 했다. 주요 부대는 다음과 같다.[26][6]

- 모라비아의 볼레슬라프(Boleslav of Moravia)가 이끄는 바이에른 광부와 모라비아군

- 크라쿠프 궁전백의 형제 술리스와프(Sulisław)가 이끄는 크라쿠프 및 비엘코폴스카(대폴란드) 징집군

- 미에슈코 2세 오폴스키(Mieszko II Opolski)가 이끄는 오폴레군

- 헨리크 2세가 직접 지휘하는 실레지아군, 모라비아군, 성전기사단, 독일 기사단, 성 요한 기사단 등 기사단원들[15]

연합군의 총 병력 규모는 기록에 따라 2천 명에서 4만 명까지 다양하게 나타나지만, 일반적으로 약 2만 5천 명 정도로 추정된다.[15][16] 이에 맞서는 몽골군의 병력은 약 2만 명으로 추산된다.[17]

전투는 연합군 기병대가 몽골군의 선봉대(만구다이)와 교전을 시작하며 막이 올랐다.[26][6] 일부 기록에서는 실레지아 기병대 대신 볼레슬라프의 징집병이 선봉에 섰다고도 한다.[33] 초기 교전 후 연합군 기병대가 추가로 투입되었으나, 몽골 선봉대는 곧 위장 퇴각을 시작했다.[26][6]

당시 유럽 기사들의 일반적인 전술은 적 중심부를 향해 돌격하는 것이었으나[18], 몽골군은 이를 역이용했다. 퇴각하는 몽골군을 연합군 기병대가 추격하면서 본대의 보병들과 점차 분리되었다.[26][6][18] 몽골군은 연막을 사용하여 시야를 가리고 혼란을 유발했으며[26][18], 경기병으로 연합군 기병대의 측면을 공격하고 중기병으로는 정면을 압박했다. 동시에 몽골 궁수들은 계속해서 화살 공격을 퍼부었다.[26][6]

이 혼란 속에서 한 병사가 폴란드어로 "Biegajcie! Biegajcie!|비에가이치에! 비에가이치에!pol"라고 외치자, 이를 퇴각 신호로 오인한 미에슈코 2세가 자신의 오폴레 부대에 철수 명령을 내렸다는 기록도 있다.[33][12] 이러한 일부 부대의 이탈은 전열의 붕괴를 가속화했고, 헨리크 2세는 예비 병력까지 투입하며 상황을 수습하려 했으나 역부족이었다.[33][12] 결국 연합군은 몽골군의 매복과 포위 공격에 완전히 격파당했다.[18] 후방의 보병 부대는 앞선 기병대의 붕괴와 추격해오는 몽골군의 모습에 공포에 질려 제대로 싸워보지도 못하고 패주했다.[18]

전투 결과, 헨리크 2세의 군대는 거의 전멸에 가까운 참패를 당했다. 헨리크 2세와 모라비아의 볼레슬라프 등 주요 지휘관들이 전사했다. 연합군의 정확한 사상자 수는 불분명하나, 적게는 2,000명에서 많게는 군대 전체에 해당하는 40,000명까지 추정된다. 성전기사단장 퐁스 도봉은 프랑스의 루이 9세에게 보낸 서신에서 기사단 소속 형제 9명, 기사 3명, 사관 2명을 포함하여 레그니차 전투와 이후 약탈 과정에서 총 500명의 손실을 입었다고 보고했다.[34][13][26][6] 이 수치에는 전투 후 약탈 과정에서 희생된 민간인 피해도 포함되었을 가능성이 있다.

몽골군은 전사한 유럽 병사들의 수를 세기 위해 오른쪽 귀를 잘랐고, 이것이 아홉 자루에 달했다고 전해진다.[35][14] 이는 몽골군의 잔혹성을 보여주는 동시에, 당시 유럽인들이 느꼈을 공포를 짐작하게 한다. 헨리크 2세는 소수의 호위병과 함께 탈출을 시도하다가 사로잡혀 참수되었고, 그의 머리는 창에 꽂혀 레그니차 마을 앞에서 내걸렸다.[14]

몽골군의 피해 규모는 정확히 알려지지 않았으나, 그들의 전형적인 전술을 성공적으로 구사하여 피해를 최소화했을 것으로 추정된다. 다만, 이 전투에서의 손실로 인해 이후 보헤미아 군대와의 직접적인 교전은 피하게 된다.

다른 많은 중세 전투와 마찬가지로, 레그니차 전투의 병력 규모, 전술, 실제 전투 과정에 대한 정확한 세부 사항은 기록마다 차이가 있거나 모순되는 부분이 존재한다. 그러나 폴란드와 모라비아 연합군이 몽골군에게 압도적으로 패배하여 막대한 피해를 입었다는 점은 역사적으로 명확하다. 참고로, 일부 중세 연대기에서는 이 전투를 지휘한 몽골 장수를 카단이 아닌 카이두로 잘못 기록하기도 했다.[6]

6. 결과 및 영향

전투 장소에서 하루 거리에 있던 보헤미아의 국왕 바츨라프 1세는 레그니차 전투의 패배 소식을 듣고 튀링겐과 작센의 지원군을 모으기 위해 후퇴했다. 그는 크워츠코에서 몽골군 선봉대에게 따라잡혔으나, 그의 군대는 레그니차의 병력보다 훨씬 많고 강했기에 몽골 선봉대는 보헤미아 기병대에게 격퇴되었다. 바이다르와 카단이 이끄는 몽골 분견대의 임무는 교란 작전이었으므로, 이들은 보헤미아의 대규모 군대와 정면으로 맞서는 것을 피했다. 대신 부대를 나누어 소규모 마을과 도시들을 약탈하며 보헤미아 군대를 묶어두는 데 집중했다. 이후 몽골군은 보헤미아와 폴란드에서 물러나, 모히 전투에서 헝가리군에게 이미 승리를 거둔 바투와 수부타이가 있는 남쪽으로 향했다.

레그니차 전투에서 폴란드-독일 연합군의 총사령관인 헨리크 2세가 전사하면서, 그의 가문인 실롱스크 피아스트 가문이 지배하던 실롱스크와 크라쿠프 공령은 여러 공국으로 분열되었고, 이는 폴란드의 통일을 더욱 어렵게 만들었다. 몽골군은 레그니차 전투 다음 날에는 다른 부대가 헤르만슈타트(현재의 시비우)에서 트란실바니아 군대를 격파했고, 사흘 뒤에는 바투가 이끄는 본대가 모히 전투에서 헝가리 주력군을 격파했다. 이 세 전투와 이후 소탕전을 통해 몽골군은 약 15만 명의 적군을 사살한 것으로 추정된다[19]. 폴란드를 휩쓴 바투의 군대는 일시적으로 오스트리아의 빈 근처까지 접근했지만, 몽골 제국의 대칸 오고타이가 갑작스럽게 사망했다는 소식이 전해지자 유럽에서 철수했다.

바투 칸이 몽골 본국에서 돌아온 후, 그와 다른 친척들 간의 관계는 악화되었다. 몽케 칸이 새로운 대칸으로 선출된 이후에야 바투는 다시 유럽 원정을 고려할 수 있었지만, 계획을 실행하기 전인 1255년에 사망했다. 그의 뒤를 이은 동생 베르케 시대의 킵차크 칸국은 훌라구 칸이 다스리는 일 칸국과의 분쟁에 휘말렸다. 이는 베르케 칸이 바그다드 함락과 칼리프 알 무스타심 살해 사건으로 훌라구를 경멸했기 때문이다.

이후 몽골은 주로 약탈을 목적으로 폴란드를 다시 침공하기도 했다. 부룬다이가 이끄는 몽골군은 1259–1260년 침공에서 성공을 거두었으며, 툴라부가와 노가이 칸이 지휘하고 루스의 종속 부대가 동반된 1287년 침공은 실패로 끝났다. 1270년대까지 몽골은 중앙 유럽 정복에 대한 의지를 보였지만, 폴란드와 헝가리는 결국 킵차크 칸국의 직접적인 영향권 밖에 남게 되었다. 반면, 동쪽의 루스 지역은 이후 수 세기 동안 킵차크 칸국의 지배하에 놓였다.

레그니차 전투는 유럽의 운명을 결정지은 비극적인 패배로 여겨지기도 하지만, 몽골군의 입장에서는 기병 전술을 활용한 여러 전투 중 하나의 국지전 승리에 가까웠다. 몽골군이 빈까지 서진하지 않고 철수했기 때문에, 러시아 등 일부 동유럽 지역을 제외한 유럽 대부분 지역에서 몽골 침공의 공포는 심리적인 충격으로 남았지만, 직접적인 지배로 이어지지는 않았다.

레그니차 전투는 오늘날 폴란드 바르샤바에 있는 무명 용사의 무덤에 "LEGNICA 9 IV 1241"이라는 비문으로 기려지고 있다.

참조

[1]

간행물

Journal of Medieval Military History, Volume 8

2010-11-18

[2]

문서

Tartar Relation

1248

[3]

서적

Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku

Oficyna Wydawnicza Arboretum

2001

[4]

문서

[5]

서적

Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog

Śląski Instytut Naukowy

1983

[6]

서적

The Devil's horsemen : the Mongol invasion of Europe

https://www.worldcat[...]

Atheneum

1979

[7]

문서

[8]

서적

The Teutonic Knights: A Military History

Greenhill Books

2003

[9]

문서

[10]

문서

[11]

문서

[12]

웹사이트

Mongol Invasions: Battle of Liegnitz

http://www.historyne[...]

Military History magazine

2008-09-02

[13]

문서

Genghis Khan

[14]

서적

Europe: A History

HarperCollins

1998

[15]

웹사이트

The Battle of Liegnitz (Legnica), 1241

2006-10-05

[16]

서적

The Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe

Atheneum

1979

[17]

웹사이트

Mongol Invasions: Battle of Liegnitz

Military History magazine

2008-09-02

[18]

문서

戦闘技術の歴史2 中世編

[19]

문서

戦闘技術の歴史2 中世編

[20]

간행물

Journal of Medieval Military History, Volume 8

2010-11-18

[21]

문서

Tartar Relation

1248

[22]

간행물

Journal of Medieval Military History, Volume 8

2010-11-18

[23]

서적

Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku

Oficyna Wydawnicza Arboretum

2001

[24]

문서

[25]

서적

Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog

Śląski Instytut Naukowy

1983

[26]

서적

The Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe

Atheneum

1979

[27]

문서

[28]

문서

[29]

서적

The Teutonic Knights: A Military History

Greenhill Books

2003

[30]

문서

[31]

문서

[32]

문서

[33]

웹사이트

Mongol Invasions: Battle of Liegnitz

http://www.historyne[...]

Military History magazine

2008-09-02

[34]

문서

Genghis Khan

[35]

서적

Europe: A History

HarperCollins

1998

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com