레일리-브레이스 실험

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

레일리-브레이스 실험은 19세기 말과 20세기 초에 수행된 일련의 실험으로, 빛의 매질로 여겨졌던 에테르의 존재를 증명하려는 시도였다. 마이컬슨-몰리 실험의 부정적인 결과를 설명하기 위해 제안된 길이 수축 가설을 검증하기 위해, 레일리 경은 액체나 유리로 채워진 튜브를 사용하여 복굴절 현상을 측정하려 했다. 브레이스는 레일리의 실험을 개선하여, 물이나 유리를 채운 더 큰 장치를 사용하여 복굴절 현상을 측정했지만, 두 실험 모두 에테르의 존재를 뒷받침하는 어떠한 증거도 발견하지 못했다. 이러한 결과는 에테르 이론에 대한 반박으로 이어졌고, 특수 상대성 이론의 등장에 기여했다.

마이켈슨-몰리 실험의 부정적인 결과는, 조지 피츠제럴드(1889)와 헨드릭 로렌츠(1892)가 정지된 에테르를 통해 움직이는 동안 물체가 수축된다는 수축 가설을 도입하게 했다.[7]

마이컬슨-몰리 실험의 부정적인 결과는 조지 피츠제럴드(1889)와 헨드릭 로렌츠(1892)가 제안한 길이 수축 가설로 설명되었다. 이 가설은 정지된 에테르를 통과하는 물체가 수축한다는 내용을 담고 있다.[1]

2. 실험 배경

레일리 경 (1902)은 이 수축을 기계적 압축으로 해석하여 물질의 광학적 이방성을 야기할 것이라고 보았고, 서로 다른 굴절률은 복굴절을 일으킬 것이라고 예상했다. 그는 이 효과를 측정하기 위해 정밀한 실험을 했지만, 결과는 완전히 부정적이었다.[7] 브레이스 (1904)는 레이리의 실험이 수축의 결과와 굴절률을 제대로 고려하지 않았다고 비판하며, 더 정밀한 실험을 수행했지만 역시 부정적인 결과를 얻었다.[8]

알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론(1905)에서는 상대성 원리에 따라 균등하게 이동하는 관측자는 자신이 정지해 있다고 간주하므로, 자신의 움직임에 따른 효과를 경험하지 않는다. 따라서 길이 수축은 움직이는 관찰자가 측정할 수 없으며, 움직이지 않는 관찰자에게는 시간 팽창으로 보완되어야 한다. 이는 이후 트라우턴-랜카인 실험(1908)과 케네디-손다이크 실험(1932)에서 확인되었다.[9][10][11][12]

2. 1. 마이컬슨-몰리 실험과 에테르 가설

마이켈슨-몰리 실험의 부정적인 결과를 설명하기 위해, 조지 피츠제럴드(1889)와 헨드릭 로렌츠(1892)는 정지된 에테르를 통해 움직이는 동안 물체가 수축된다는 수축 가설을 도입했다.[7]

레일리 경 (1902)은 이 수축을 기계적 압축으로 해석하여 물질의 광학적 이방성을 야기할 것이라고 보았고, 따라서 서로 다른 굴절률은 복굴절을 일으킬 것이라고 예상했다. 이 효과를 측정하기 위해 그는 길이 76 cm의 튜브를 회전 가능한 테이블에 설치했다. 튜브는 양쪽 끝이 유리로 막혀 있었고, 이황화 탄소 또는 물로 채워져 있었으며, 액체는 두 개의 니콜 프리즘 사이에 있었다. 액체를 통해 빛(전기 램프 및 석회 조명에 의해 생성)이 앞뒤로 전송되었다. 이 실험은 정도의 지연을 측정할 수 있을 만큼 충분히 정밀했다. 지구의 움직임에 대한 방향에 따라 복굴절로 인한 예상 지연은 10−8 정도였으며, 이는 실험의 정확도 내에 있었다. 따라서 이 실험은 마이컬슨-몰리 실험 및 트루턴-노블 실험과 함께 v/c의 2차 크기를 감지할 수 있는 몇 안 되는 실험 중 하나였다. 그러나 결과는 완전히 부정적이었다. 레이리는 유리판 층으로 실험을 반복했지만 (정밀도가 100배 감소했지만), 역시 부정적인 결과를 얻었다.[7]

그러나 이 실험들은 드윗 브리스톨 브레이스 (1904)에 의해 비판받았다. 그는 레이리가 수축의 결과 ( 대신 )와 굴절률을 제대로 고려하지 않았기 때문에 결과가 결정적이지 않다고 주장했다. 따라서 브레이스는 훨씬 더 높은 정밀도의 실험을 수행했다. 그는 길이 4.13 m, 너비 15 cm, 깊이 27 cm의 장치를 사용했는데, 이는 물로 채워져 있었고 (실험에 따라) 수직 또는 수평 축을 중심으로 회전할 수 있었다. 햇빛은 렌즈, 거울 및 반사 프리즘 시스템을 통해 물 속으로 들어가 7번 반사되어 28.5 m를 통과했다. 이런 식으로 정도의 지연을 관찰할 수 있었다. 그러나 브레이스도 부정적인 결과를 얻었다. 물 대신 유리를 사용한 또 다른 실험 장치 (정밀도: )에서도 복굴절의 징후가 나타나지 않았다.[8]

2. 2. 길이 수축 가설

마이켈슨-몰리 실험의 부정적인 결과를 설명하기 위해, 조지 피츠제럴드(1889)와 헨드릭 로렌츠(1892)는 물체가 정지된 에테르를 통과하여 움직일 때 운동 방향으로 수축 가설을 겪는다는 가설을 독립적으로 제안했다.[7]

알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론(1905)에서는 상대성 원리가 처음부터 유효하다고 가정한다. 균등하게 이동하는 관측자는 자신이 정지해 있다고 간주하므로, 자신의 움직임에 따른 효과를 경험하지 않는다. 따라서 길이 수축은 움직이는 관찰자가 측정할 수 없으며, 움직이지 않는 관찰자에게는 시간 팽창으로 보완되어야 한다. 이는 이후 트라우턴-랜카인 실험(1908)과 케네디-손다이크 실험(1932)에서 확인되었다.[9][10][11][12]

3. 레일리와 브레이스의 실험

드윗 브리스톨 브레이스는 복굴절 현상이 길이 수축의 증거가 될 수 없다고 보았지만, 헨드릭 로렌츠 (1904)와 조지프 라모어 (1904)는 로렌츠 변환을 통해 이를 설명할 수 있음을 보였다. 알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론(1905)에 따르면, 등속 운동하는 관찰자는 자신의 운동으로 인한 어떤 효과도 경험하지 않는다. 따라서 길이 수축은 관찰자에 따라 다르게 측정되며, 시간 팽창과 함께 고려해야 한다. 이는 트루턴-랭킨 실험(1908) 및 케네디-손다이크 실험(1932)에서 확인되었다.[3][4][5][6]

3. 1. 레일리의 실험 (1902)

레일리 경은 길이 수축을 기계적 압축으로 해석하여 물질의 광학적 비등방성을 야기할 것이라고 보았고, 따라서 서로 다른 굴절률이 복굴절을 일으킬 것이라고 예상했다. 이 효과를 측정하기 위해 그는 회전 가능한 테이블 위에 길이 76cm의 튜브를 설치했다. 튜브는 양쪽 끝이 유리로 막혀 있었고, 이황화 탄소 또는 물로 채워져 있었으며, 액체는 두 개의 니콜 프리즘 사이에 있었다. 액체를 통해 빛(전기 램프, 석회 조명)이 앞뒤로 전송되었다. 이 실험은 파장의 1/6000, 즉 정도의 지연을 측정할 수 있을 만큼 충분히 정밀했다. 지구의 움직임에 대한 방향에 따라 복굴절로 인한 예상 지연은 10−8 정도였으며, 이는 실험의 정확도 내에 있었다. 따라서 이 실험은 마이컬슨-몰리 실험 및 트루턴-노블 실험과 함께 v/c의 2차 크기를 감지할 수 있는 몇 안 되는 실험 중 하나였다. 그러나 결과는 완전히 부정적이었다. 레일리는 유리판 층으로 실험을 반복했지만 (정밀도가 100배 감소), 역시 부정적인 결과를 얻었다.[7]

3. 2. 브레이스의 실험 (1904)

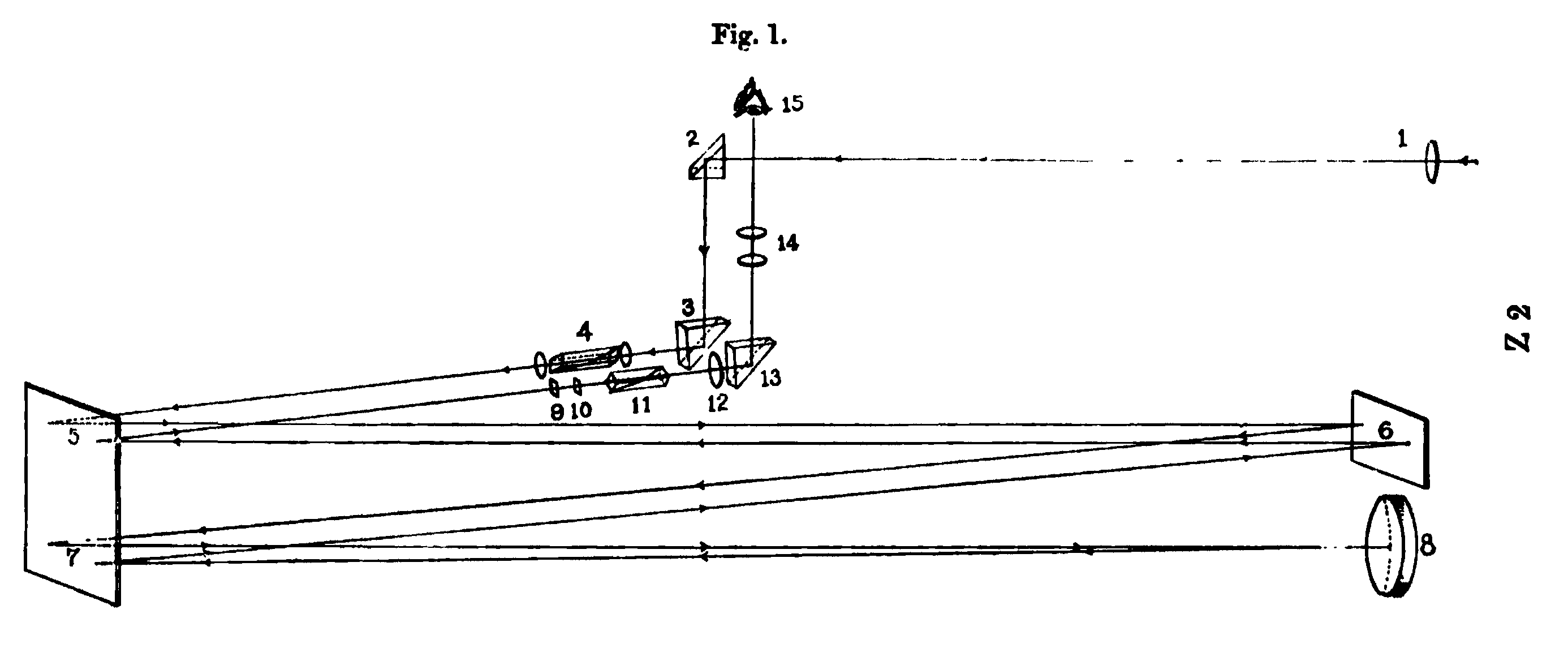

드윗 브리스톨 브레이스 (1904)는 레일리가 수축의 결과와 굴절률을 제대로 고려하지 않았기 때문에 결과가 결정적이지 않다고 주장했다.[8] 따라서 브레이스는 훨씬 더 정밀한 실험을 수행했다. 그는 길이 4.13m, 폭 15cm, 깊이 27cm의 장치를 사용했는데, 이 장치는 물로 채워져 있었고 (실험에 따라) 수직 또는 수평 축을 중심으로 회전할 수 있었다. 태양광은 렌즈, 거울 및 반사 프리즘 시스템을 통해 물 속으로 들어가 7번 반사되어 28.5m를 통과했다. 이러한 방식으로, 7.8×10-13 차수의 지연이 관찰 가능했다. 그러나 브레이스도 부정적인 결과를 얻었다. 물 대신 유리를 사용한 또 다른 실험 장치(정밀도: 4.5×10-11)에서도 복굴절의 징후는 나타나지 않았다.[8]

4. 실험 결과의 해석

마이켈슨-몰리 실험과 트루턴-노블 실험 등에서 에테르 이론으로 설명하기 어려운 결과가 나왔다. 이를 설명하기 위해 피츠제럴드와 로렌츠는 물체가 에테르를 통과할 때 길이가 수축된다는 가설을 제시했다.[7]

레일리 경은 길이 수축이 물체의 광학적 성질을 변화시켜 복굴절을 일으킬 것이라고 예상했으나, 그의 실험에서는 복굴절이 관찰되지 않았다. 드윗 브리스톨 브레이스는 레일리의 실험을 개선하여 더 정밀한 실험을 수행했지만, 역시 복굴절을 발견하지 못했다.[8]

브레이스는 실험 결과를 길이 수축 가설에 대한 반박으로 해석했다. 그러나 로렌츠와 조지프 라모어는 완전한 로렌츠 변환을 사용하면 부정적인 결과를 설명할 수 있음을 보였다. 알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론은 상대성 원리가 처음부터 유효하다고 가정하여, 움직이는 관찰자는 자신의 운동을 인지할 수 없다는 점을 명확히 했다. 따라서 길이 수축은 관찰자에 따라 다르게 측정될 수 있으며, 시간 팽창과 함께 고려되어야 한다.[9][10][11][12]

4. 1. 에테르 이론의 위기

마이켈슨-몰리 실험의 부정적인 결과는 에테르 이론에 대한 의문을 제기했다. 이를 설명하기 위해 조지 피츠제럴드 (1889)와 헨드릭 로렌츠 (1892)는 움직이는 물체가 에테르를 통과하면서 수축한다는 수축 가설을 제시했다.[7]레일리 경 (1902)은 이 수축이 물체의 광학적 성질을 변화시켜 복굴절을 유발할 것이라고 생각했다. 그는 이 효과를 측정하기 위해 정밀한 실험을 수행했지만, 예상과는 달리 복굴절 현상은 관찰되지 않았다.[7]

드윗 브리스톨 브레이스 (1904)는 레일리의 실험에 오류가 있다고 지적하며, 더 정밀한 실험을 통해 복굴절 현상을 관찰하려 했다. 그는 햇빛을 이용한 복잡한 실험 장치를 구축하고, 매우 미세한 지연까지 측정할 수 있도록 설계했다. 그러나 브레이스의 실험에서도 복굴절은 발견되지 않았다.[8]

브레이스는 복굴절이 관찰되지 않은 것을 길이 수축 가설에 대한 반박으로 해석했다. 그러나 로렌츠 (1904)와 조지프 라모어 (1904)는 완전한 로렌츠 변환을 사용하면 부정적인 결과를 설명할 수 있음을 보였다. 또한, 알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론(1905)은 상대성 원리가 처음부터 유효하다고 가정하여, 움직이는 관찰자는 자신의 운동을 인지할 수 없다는 점을 명확히 했다. 따라서 길이 수축은 관찰자에 따라 다르게 측정될 수 있으며, 시간 팽창과 함께 고려되어야 한다. 이후 트루턴-랭킨 실험 (1908)과 케네디-손다이크 실험 (1932)에서도 이러한 결과가 확인되었다.[9][10][11][12]

4. 2. 특수 상대성 이론의 등장

알베르트 아인슈타인은 1905년에 특수 상대성 이론을 발표하여 에테르의 존재를 부정했다. 그는 빛의 속도가 관찰자나 광원의 속도와 무관하게 일정하다는 새로운 패러다임을 제시했다.[9] 특수 상대성 이론은 시간 팽창과 길이 수축을 예측하며, 이는 이후 트루턴-랭킨 실험(1908)과 케네디-손다이크 실험(1932) 등을 통해 검증되었다.[10][11][12]5. 후속 실험과 특수 상대성 이론의 검증

마이컬슨-몰리 실험의 부정적인 결과는 조지 피츠제럴드(1889)와 헨드릭 로렌츠(1892)가 제안한 수축 가설로 설명되었다. 이 가설은 정지된 에테르를 통과할 때 물체가 수축한다는 내용을 담고 있다.[7]

레일리 경(1902)은 이 수축을 기계적 압축으로 해석하여, 굴절률 차이에 의해 복굴절이 발생할 수 있다고 보았다. 그러나 드윗 브리스톨 브레이스(1904)는 레일리의 실험 결과가 수축과 굴절률을 제대로 고려하지 않아 결정적이지 않다고 비판했다. 브레이스는 더 정밀한 실험을 수행했지만, 역시 부정적인 결과를 얻었다.[8]

복굴절이 나타나지 않은 것은 처음에는 브레이스에 의해 길이 수축을 반박하는 증거로 해석되었다. 그러나 로렌츠(1904)와 조지프 라모어(1904)는 수축 가설을 유지하고, 알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론(1905)에서와 같이 상대성 원리가 처음부터 유효하다고 가정하면, 즉 균등하게 이동하는 관찰자는 자신이 정지해 있다고 간주하므로 자신의 움직임에 따른 효과를 경험하지 않기 때문에 부정적인 결과가 설명될 수 있음을 보여주었다. 따라서 길이 수축은 움직이는 관찰자가 측정할 수 없으며, 움직이지 않는 관찰자에게는 시간 팽창으로 보완되어야 한다.[9][10][11][12]

5. 1. 트루턴-랜카인 실험 (1908)

프레더릭 토머스 트루턴은 알베르트 아인슈타인의 특수 상대성이론에서 예측하는 시간 팽창 개념을 간접적으로 뒷받침하는 실험을 진행했다.[9][10][11][12] 1908년, 트루턴과 A. O. 랜카인은 대전된 축전기를 사용하여 에테르와 관련된 효과를 측정하려 했으나, 실패했다. 이 실험은 움직이지 않는 관찰자에 대한 시간 팽창을 보여주는 실험으로 해석된다.[9][10][11][12]5. 2. 케네디-손다이크 실험 (1932)

로이 케네디와 에드워드 손다이크는 마이컬슨-몰리 실험을 개선하여 빛의 속도가 관찰자의 속도에 관계없이 일정함을 더욱 정밀하게 확인했다.[12] 이 실험은 특수 상대성 이론의 핵심 가정을 강력하게 지지하는 증거로 간주된다.[10][11]참조

[1]

논문

Does Motion through the Aether cause Double Refraction?

[2]

논문

On Double Refraction in Matter moving through the Aether

[3]

간행물

Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light

[4]

논문

On the ascertained Absence of Effects of Motion through the Aether, in relation to the Constitution of Matter, and on the FitzGerald–Lorentz Hypothesis

https://zenodo.org/r[...]

[5]

논문

Über die experimentellen Grundlagen des Relativitätsprinzips

[6]

서적

A History of the Theories of Aether and Electricity

Longman, Green and Co.

[7]

논문

Does Motion through the Aether cause Double Refraction?

[8]

논문

On Double Refraction in Matter moving through the Aether

[9]

간행물

Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light

[10]

논문

On the ascertained Absence of Effects of Motion through the Aether, in relation to the Constitution of Matter, and on the FitzGerald–Lorentz Hypothesis

https://zenodo.org/r[...]

[11]

논문

Über die experimentellen Grundlagen des Relativitätsprinzips

[12]

서적

A History of the Theories of Aether and Electricity

Longman, Green and Co.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com