보성사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

보성사는 1906년 이용익이 보성중학교 교재 출판을 위해 설립한 인쇄소이다. 1910년 천도교로 경영권이 넘어가면서 최린이 보성고보 교장을, 이종일이 사장을 맡았으며, 이후 창신사와 병합되었다. 한국 최초의 근대적 인쇄소 중 하나로, 독립선언서 인쇄를 통해 3·1 운동에 기여했으나, 일제에 의해 폐쇄되고 방화로 소실되었다. 현재는 조계사 대웅전 경내에 터만 남아 있으며, 이를 기념하는 조형물이 설치되어 있다.

보성사는 1906년 대한제국 말기 이용익이 러시아어학교 자리에 보성중학교를 설립하면서 학교 교재 출판을 위해 설치한 인쇄소였다. 1910년 재정난으로 천도교에 경영권이 넘어가면서 최린이 보성고보 교장을, 이종일이 사장을 맡았다. 이후 창신사와 병합하여 보성사라는 이름을 그대로 사용했다. 최남선이 설립한 광문회의 신문관과 더불어 당시 인쇄계를 주도하였으며, 교회 서적 및 학교 교과서 인쇄뿐만 아니라 한국 출판 문화 향상에도 크게 공헌하였다. 독일에서 8면 활판기 등을 수입하고 석판 인쇄시설까지 갖춰 당시 한국인 인쇄소로서는 시설이 가장 좋았다.[1]

1919년 3·1 운동 당시 보성사는 기미독립선언서를 인쇄하고, 조선독립신문을 발행하는 등 중요한 역할을 수행했다. 천도교 교주 손병희의 명으로 최남선이 작성한 독립선언서를 넘겨받아, 2월 27일 밤 사장 이종일, 공장감독 김홍규, 총무 장효근이 3만 5천 매를 인쇄했다. 족보책으로 위장하여 일본 형사에게 발각될 위기를 넘기기도 했다.

2. 역사

2. 1. 설립과 초기 역사

이용익이 1906년 러시아어학교 자리에 보성중학교를 설립하면서 학교 교재 출판을 위해 학교 구내에 설치한 인쇄소였다. 그러나 재정난으로 인하여 1910년 천도교로 경영권이 넘어가게 되면서 최린이 보성고보의 교장을, 이종일이 보성사 사장을 맡았다. 그 후 중앙교당의 인쇄소인 창신사와 병합하여 그 명칭을 그대로 보성사라 하였다. 보성사는 30평 정도의 2층 기와 벽돌집으로 한국 최초의 인쇄소였다.[1]

2. 2. 인쇄 및 출판 활동

보성사는 최남선이 설립한 광문회의 신문관과 더불어 당시 인쇄계를 주도하였다. 교회 서적 및 학교 교과서 인쇄뿐만 아니라 한국 출판 문화 향상에도 크게 공헌하였다. 독일에서 8면 활판기 등을 수입하고 석판 인쇄시설까지 갖춰, 당시 한국인 인쇄소로서는 시설이 가장 좋았다.[1]

3. 3.1 운동과 보성사

3월 1일에는 윤익선, 이종린, 이종일, 김홍규 등이 지하 신문인 조선독립신문 1만 부를 발행했다. 일제는 보성사를 즉각 폐쇄하고, 1919년 6월 28일 밤에는 불을 질러 전소시켰다. 현재는 터만 남아있다.

보성사를 기념하는 조형물 "3인의 군상과 민족 청기"는 3·1 운동 당시 보성사의 역할을 기리고 있다. 높이 6.35m, 면적 9.4m2의 화강석 및 청동 조형물로, 3인의 군상이 독립선언서를 들고 있는 모습은 민족의 기상과 단결을 상징한다. 하부 석재 조형물에는 보성사의 옛 모습과 3·1 운동 장면, 기미독립선언서가 새겨져 있으며, 전체적으로 태극 문양 형식을 취해 민족의 발전을 기원한다.

3. 1. 독립선언서 인쇄

1919년 2월, 최남선이 기초한 독립선언서가 신문관에서 조판된 뒤 보성사로 넘겨졌다.[3] 같은 달 27일, 보성사의 사장 이종일은 공장 감독 김홍규, 총무 장효근과 함께 극비리에 총 2만 1000매의 독립선언서를 인쇄하였다.[3][4] 원래 3만 5천 매를 인쇄할 예정이었으나, 일본측 형사에게 발각될 위기에 처하자 족보책이라고 위장하여 위기를 넘겼다.[3]

보성사에서 인쇄된 독립선언서는 서명자들의 연고지인 서울, 평양, 청주, 용강, 해주, 선천, 원산, 의주 등지로 철도편을 통해 전달되었다.[4] 1919년 3월 1일 아침부터 집집마다 독립선언서가 배달되었고 곳곳에 격문이 붙었다.[4] 천도교 측의 임규는 27일 일본에 보내는 통고서를 가지고 서울을 출발, 3월 1일 일본 도쿄에 도착한 후 일본어로 번역하여 일본 정부와 귀족원, 중의원에 우편으로 발송했다.[4] 이처럼 보성사에서 인쇄된 독립선언서는 3.1운동의 기폭제가 되었다.[4]

3. 2. 조선독립신문 발행

이종린은 3·1 운동 직후 조선독립신문을 발행하는 데 핵심적인 역할을 수행했다. 보성사 사장 이종일은 만세 운동으로 구금될 것을 예상하고, 2월 28일 이종린에게 창간호 원고 집필을 지시했다. 보성사에서 김홍규 감독하에 1만 5천 부의 조선독립신문 창간호가 인쇄되어 3월 1일에 배포되었다.[1]

당일 오후 6시, 발행인 윤익선이 체포되자 이종린은 조선독립신문을 프린트 판으로 계속 발행하기로 결정했다. 3월 2일, 이종린은 장종건에게 간행비 2만원을 전달했고, 이를 통해 2호부터 4호까지 발행할 수 있었다. 그러나 3월 10일, 일제 경찰에 의해 원고와 등사 기구가 압수되고 이종린은 체포되었다.[1]

이후 조선독립신문은 천도교의 범주를 벗어나 장종건의 주도로 장소를 옮겨가며 계속 발행되었다. 3월 25일 장종건 등이 체포된 후에도 사람과 장소를 바꾸어가며 6월 22일 제36호와 8월 29일 국치기념호까지 간헐적으로 발행되었다. 조선독립신문의 발행은 전국 각지에서 <신조선신문>, <조선민보>, <국민신보>, <혁신공보> 등 다른 독립신문 발행을 촉진하여 독립 운동의 기폭제가 되었다.[1]

3. 3. 위기와 극복

1919년 3.1 운동 당시 보성사는 <기미독립선언서>를 인쇄했던 곳이다. 천도교 교주 손병희의 특별 지시로 최남선이 초안을 작성하고 민족대표 33인이 서명한 독립선언서를 넘겨받아, 사장 이종일, 공장감독 김홍규, 총무 강효근이 1919년 2월 27일 밤에 3만 5천 매를 인쇄하였다. 일본 측 형사에게 발각될 위기도 있었으나 족보책이라고 속여 위기를 넘겼다.[5]

독립선언서를 인쇄하던 도중 일본에 협력하던 순사 신승희가 그 현장을 목격하였다. 이에 이종일은 신승희에게 5500JPY을 주며 설득하여 위기를 모면하였다. 하지만 인쇄가 끝난 후 선언서를 옮기던 도중 일본 경찰의 검문이라는 또 한 번의 위기와 마주쳤다. 때마침 정전으로 불이 꺼져 있어 이종일 등이 단순히 인쇄된 족보일 뿐이라고 경찰을 속여 무사히 독립선언서를 옮겼다. 이렇게 독립선언서는 무사히 전국으로 퍼지게 되었고 민족의 독립에 대한 의지를 분출한 3.1 운동은 예정대로 진행될 수 있었다. 그 후 신승희는 비밀이 탄로되어 5월 헌병대에 체포되었는데 결정적인 순간에 비밀을 누설하지 않고 자결하였다.[5]

4. 일제의 탄압과 현재

일제는 1919년 조선독립신문을 발행하던 보성사를 폐쇄하고, 같은 해 6월 28일 밤에는 불을 질러 건물을 전소시켰다.[6] 현재 보성사 터는 조계사 대웅전 경내에 있으며, 당시 터에 있던 홰나무가 남아있다.[1] 보성사는 원래 전동 보성학교 구내에 있던 30평 2층 기와 벽돌집이었다.[2]

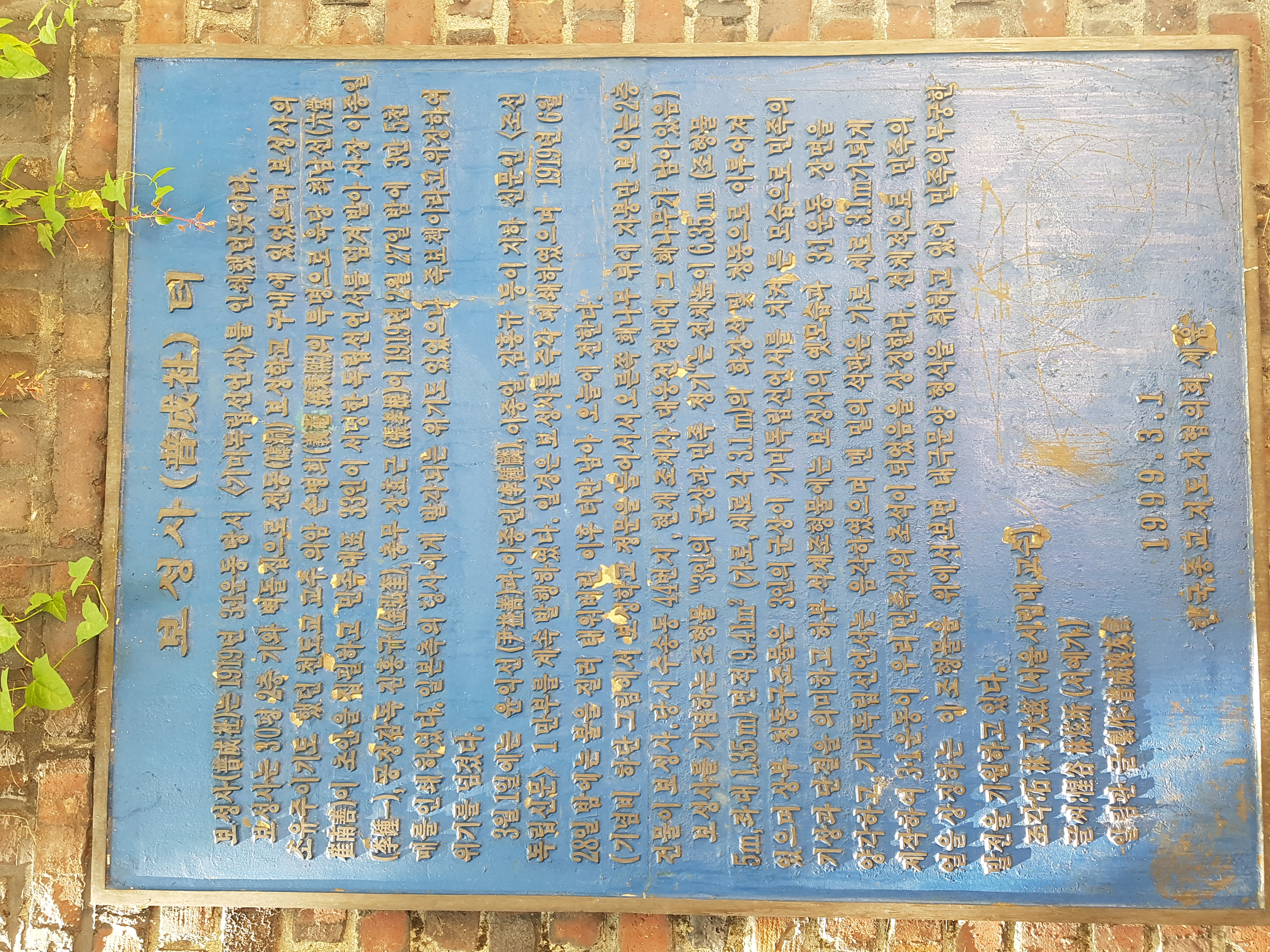

보성사 터에는 보성사를 기념하는 "3인의 군상과 민족 청기" 조형물이 있다. 이 조형물은 높이 6.35m(조형물 5m, 좌대 1.35m), 면적 9.4m2(가로, 세로 각 3.1m)의 화강석 및 청동으로 만들어졌다. 상부 청동 구조물은 3인의 군상이 기미독립선언서를 들고 있는 모습으로 민족의 기상과 단결을 상징한다. 하부 석재 조형물에는 보성사의 옛 모습과 3·1 운동 장면이 양각되어 있고, 기미독립선언서는 음각되어 있다. 조형물 맨 밑의 석판은 가로, 세로 3.1m로 3·1 운동이 우리 민족사의 초석이 되었음을 상징한다. 전체적으로 민족의 얼을 상징하는 이 조형물은 위에서 보면 태극 문양을 하고 있어 민족의 무궁한 발전을 기원한다.

4. 1. 일제의 방화

1919년 3월 1일, 윤익선, 이종린, 이종일, 김홍규 등은 지하 신문인 조선독립신문 1만 부를 계속 발행하였다. 일제는 보성사를 즉각 폐쇄하였으며, 1919년 6월 28일 밤에는 불을 질러 전소시켜, 현재는 터만 남아있다.[6]4. 2. 현재의 보성사 터

현재 보성사 터는 조계사 대웅전 경내에 있으며, 당시 터에 있던 홰나무가 남아있다.[1] 보성사가 있던 자리는 원래 전동 보성학교 구내였으며, 30평 2층 기와 벽돌집이었다.[2] 1919년 6월 28일 밤, 일제가 보성사에 불을 질러 현재는 터만 남아있다.[2]보성사 터에는 보성사를 기념하는 조형물 "3인의 군상과 민족 청기"가 있다. 이 조형물은 전체 높이 6.35m(조형물 5m, 좌대 1.35m), 면적 9.4m2(가로, 세로 각 3.1m)로, 화강석 및 청동으로 만들어졌다. 상부 청동 구조물은 3인의 군상이 기미독립선언서를 들고 있는 모습으로 민족의 기상과 단결을 상징한다. 하부 석재 조형물에는 보성사의 옛 모습과 3·1 운동 장면이 양각되어 있고, 기미독립선언서는 음각되어 있다. 조형물 맨 밑의 석판은 가로, 세로 3.1m로 제작되어 3·1 운동이 우리 민족사의 초석이 되었음을 상징한다. 전체적으로 민족의 얼을 상징하는 이 조형물은 위에서 보면 태극 문양을 하고 있어 민족의 무궁한 발전을 기원한다.

참조

[1]

웹인용

독립기념관 모바일 > 나라사랑 역사의 길

http://sajeok.i815.o[...]

2017-05-24

[2]

웹인용

독립기념관 모바일 > 나라사랑 역사의 길

http://sajeok.i815.o[...]

2017-05-23

[3]

웹인용

독립기념관 모바일 > 나라사랑 역사의 길

http://sajeok.i815.o[...]

2017-05-24

[4]

저널

삼일본문개정판-ok-001-232 - 삼일문화재단

http://www.31cf.or.k[...]

삼일문화재단

[5]

뉴스

보성사

https://terms.naver.[...]

2017-05-23

[6]

뉴스

지하철을 따라서 알아보는 호국보훈 제1편-3호선 안국역–보성사 터

http://mpva.tistory.[...]

국가보훈처

2012-07-27

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com