3·1 운동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

3·1 운동은 1919년 일어난 한국의 독립운동으로, 일본의 무단 통치에 저항하여 시작되었다. 고종의 갑작스러운 죽음과 파리 강화 회의에서의 민족자결주의가 독립운동가들에게 영향을 주었고, 2·8 독립 선언을 거쳐 1919년 3월 1일, 민족대표 33인이 독립선언서를 낭독하면서 본격적으로 시작되었다. 시위는 전국으로 확산되었고, 수많은 시민들이 참여하여 "대한 독립 만세"를 외쳤다. 일본은 헌병과 군대를 동원하여 시위를 무력으로 진압했고, 이 과정에서 많은 사상자가 발생했다. 3·1 운동은 대한민국 임시 정부 수립의 계기가 되었으며, 이후 한국의 독립운동에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1919년 시위 - 남해 3·1독립운동

남해 3·1 독립운동은 1919년 4월 경상남도 남해군에서 일어난 항일 독립만세운동으로, 군민들의 적극적인 참여와 저항을 보여주었으나 일본 경찰의 무력 진압으로 희생자를 낳았고, 남해군민의 독립 의지를 고취하고 항일 운동의 토대가 되어 참여자들에게 건국훈장이 추서되었다. - 1919년 시위 - 필라델피아 한인자유대회

필라델피아 한인자유대회는 이승만 주도로 1919년 필라델피아에서 개최되어 대한민국 임시정부 지지와 한국 독립을 위한 지지를 얻고자 미국 각지의 한인들과 런던 출신 한국인들이 모여 다양한 인사들의 연설, 메시지 발표, 그리고 태극기와 성조기를 들고 행진하는 퍼레이드를 진행했다. - 한국 독립선언 - 3·1독립선언서

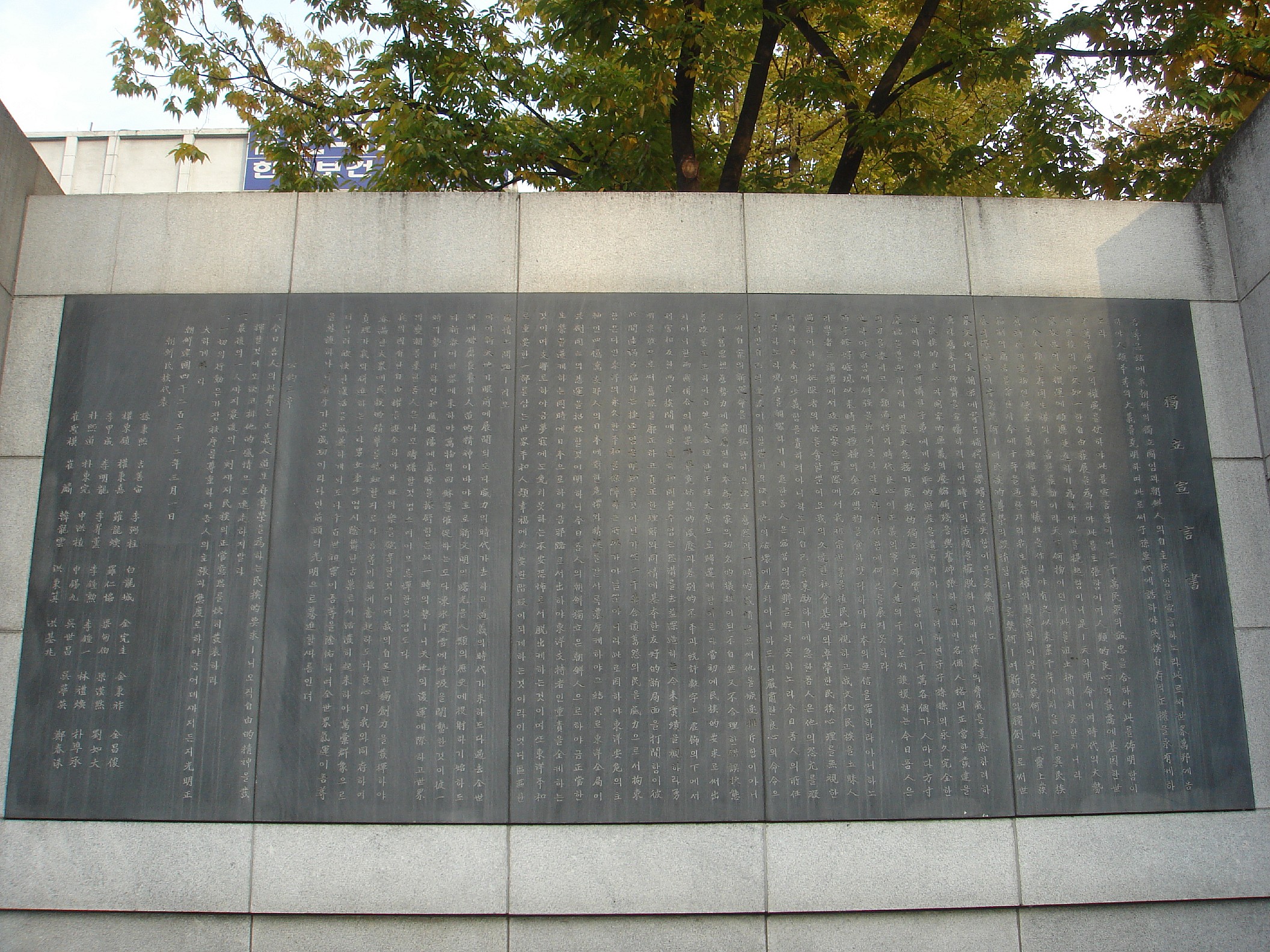

1919년 손병희 등 민족대표 33인이 한국의 독립을 선언한 3·1독립선언서는 최남선이 초안을 작성하고 2·8 독립 선언의 영향을 받아 조선의 독립과 조선인의 자주민임을 선언하며 3·1 운동의 기폭제가 되어 대한민국 국가등록문화재로 지정되었다. - 한국 독립선언 - 2·8 독립 선언

1919년 2월 8일 도쿄에서 재일 조선인 유학생들이 발표한 2·8 독립 선언은 민족자결주의에 입각하여 조선의 독립을 요구하며 3·1 운동의 기폭제가 된 한국 독립운동사의 중요한 사건이다.

| 3·1 운동 | |

|---|---|

| 지도 | |

| 기본 정보 | |

| 명칭 | 3·1 운동 |

| 다른 이름 | 삼일운동 만세운동 기미독립운동 3.1 혁명 |

| 북한 명칭 | 삼일인민봉기 |

| 남한 명칭 | 3·1 운동 |

| 로마자 표기 | Sam-il-undong |

| 한자 표기 | 삼일운동 (三一運動) |

| 운동 정보 | |

| 관련 운동 | 한국의 독립운동 |

| 기간 | 1919년 3월 1일 ~ 1919년 4월 11일 (주로 3월과 4월, 1921년까지 계속되었을 가능성 있음) |

| 장소 | 한국 (일제강점기) 중화민국 러시아 제국 미국 멕시코 일본 |

| 목표 | 한국의 독립 쟁취 국제 사회의 지지 확보 |

| 방법 | 비폭력 저항 |

| 원인 | 민족 자결주의 이념 식민 통치에 대한 불만 고종 독살설 |

| 결과 | 일제의 폭력적인 진압 해외 정부의 공식적인 지지 부재 일본의 국제적 이미지 손상 독립 운동 활성화 대한민국 임시정부 수립 해외 다른 항의 운동에 영감 제공 |

| 참여 세력 | 한국 독립운동가 |

| 반대 세력 | 조선총독부 |

| 피해 규모 | |

| 참여 인원 | 약 80만 명 ~ 200만 명 |

| 사망자 | 약 798명 ~ 7,509명 |

| 체포자 | 46,948명 (1920년 한국 추정) |

| 영향 | |

| 일본의 정책 변화 | 문화 통치 시작 |

| 해외 독립 운동 | 5·4 운동을 비롯한 세계 독립 운동에 영향 |

| 기타 | 국외 무장 독립 투쟁 촉진 |

| 기타 | |

| 기념일 | 3·1절 |

2. 진행 과정

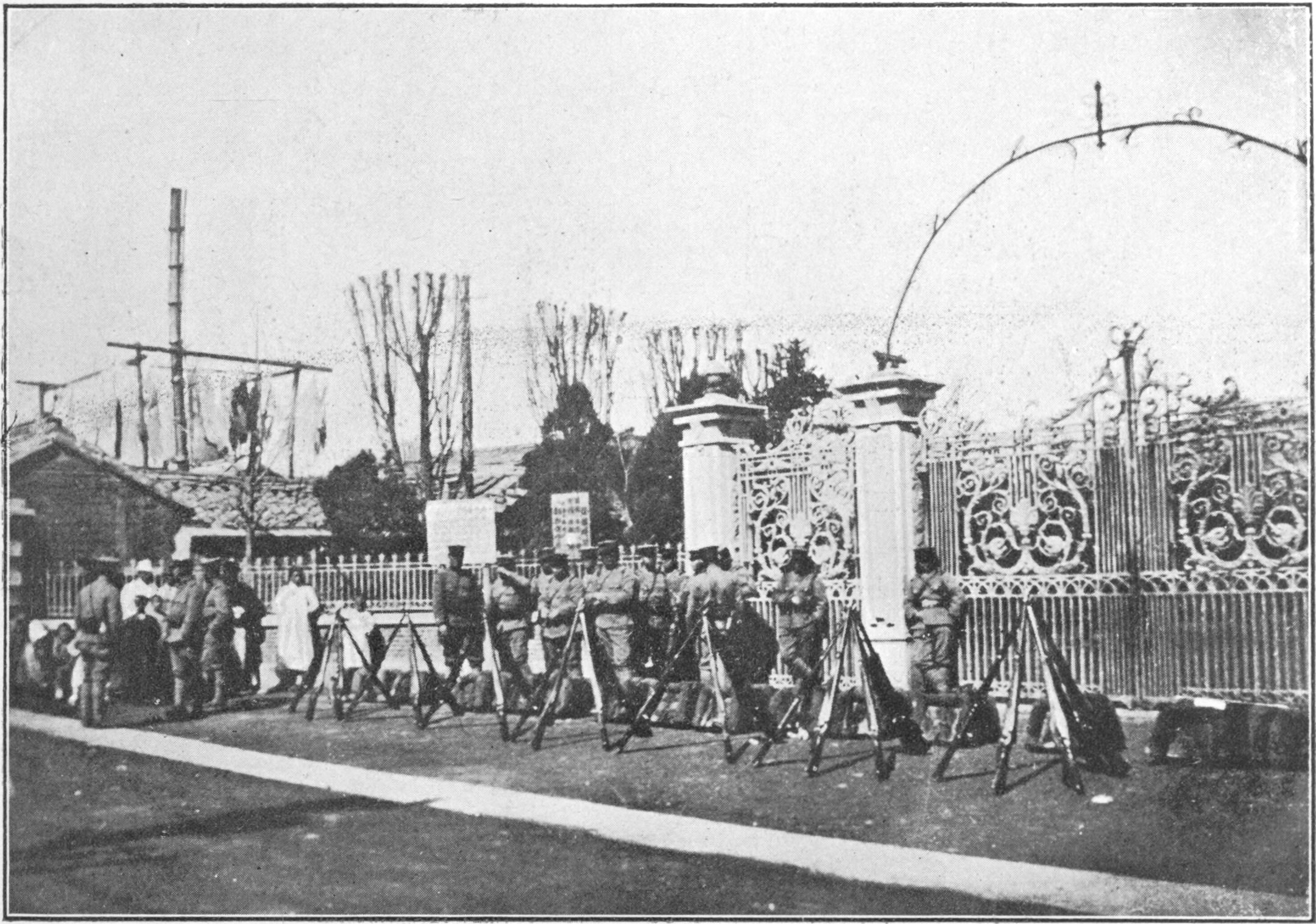

1919년 3월 1일 오후 2시[114], 민족대표 33인 중 길선주, 유여대, 김병조, 정춘수를 제외한 29인이 서울 태화관(泰和館)에 모였다. 이들은 조선이 독립국임을 선언하고, 오후 4시경 모든 행사가 끝난 뒤 총독부 정무총감 야마가타 이자부로에게 전화로 독립선언 사실을 알렸다.[112] 이는 자신들을 연행해 가라는 뜻이었으며, 60여 명의 헌병과 순사들이 태화관에 들어닥쳐 민족대표들을 남산 경무총감부와 중부경찰서로 연행하였다. 저녁 무렵에는 길선주 등 태화관에 도착하지 못한 나머지 4인도 경찰에 자진 출두했다.[112]

한편, 원래 약속 장소였던 탑골공원에는 학생들이 모여들었다. 민족대표 33인이 보이지 않아 당황했지만, 경신학교 출신 정재용이 팔각정에 올라가 독립선언서를 낭독했다. 오후 3시경, 보성법률상업학교 학생 강기덕, 연희전문학교의 김원벽 그리고 한위건이 민족대표의 소재를 찾아 나섰다.[116]

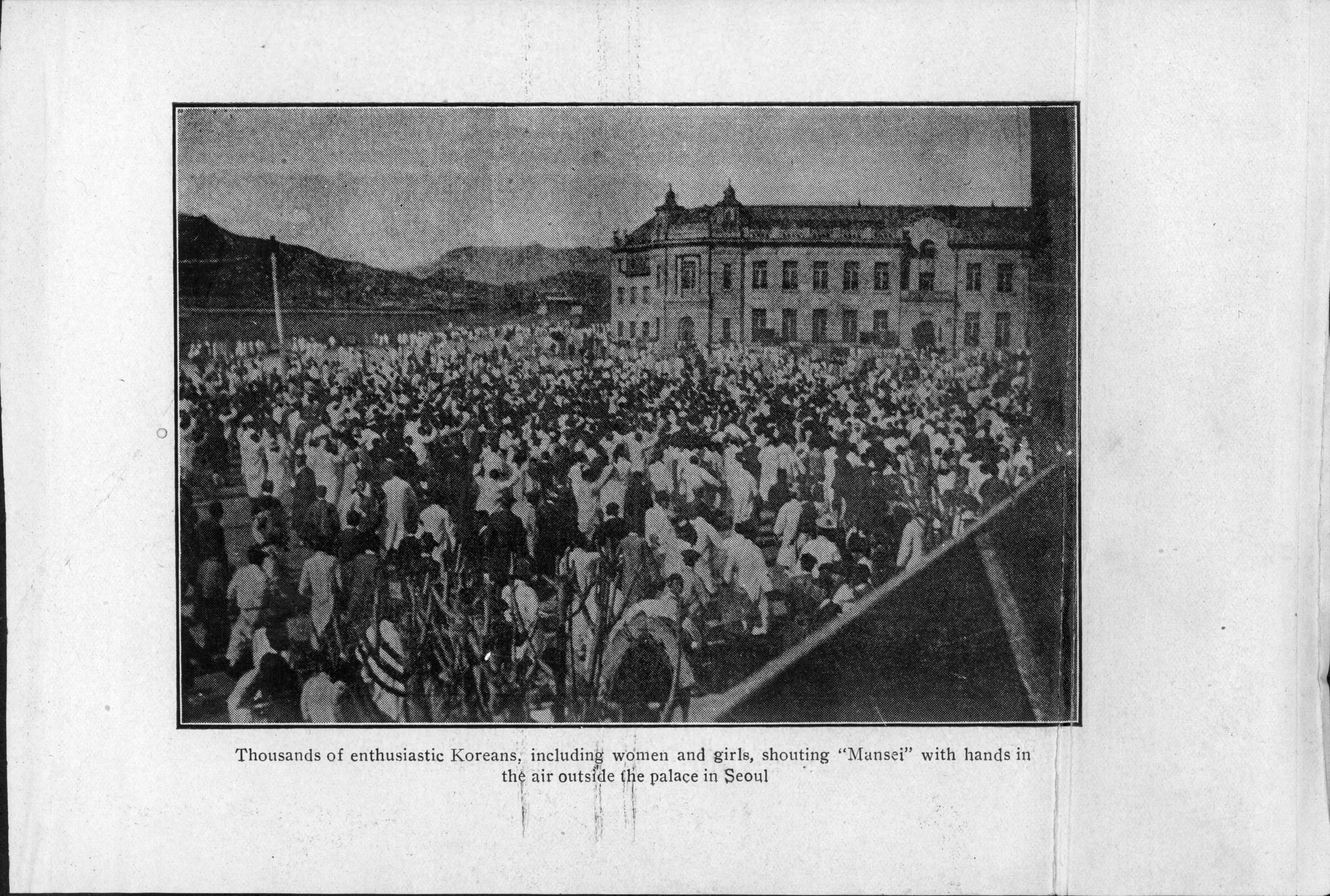

거사 시간에 맞춰 모인 학생은 천여 명이었고, 정재용의 독립선언서 낭독 후 만세 소리가 울려 퍼졌다. 사람들은 모자를 허공에 던지며 기뻐했고, 성안과 지방의 백성들도 합세하여 수십만 군중이 시위에 참여하였다. 시위대는 두 갈래로 나뉘어 행진했는데, 한 갈래는 종로 보신각을 지나 남대문 쪽으로, 다른 갈래는 매일신보사 옆을 지나 대한문으로 향했다. 대한문에서는 덕수궁의 혼전에 세 번 절하고 만세를 불렀다. 시위대는 서울을 8개 구로 나누어 행진하며 독립선언서를 나눠주고, "일본군과 일본인은 일본으로 돌아가라", "조선독립만세", "조선 독립정부를 수립하라"는 구호를 외쳤다. 서대문을 돌아 태평로를 지나 미국 영사관에 이르러서는, 한 학생이 태극기에 피로 '대한독립' 4자를 써서 들고 군중을 인도했고, 미국 영사는 문을 열어 환영하며 깊은 동의를 표했다. 종로에서 다시 연설을 벌이자 일본 헌병과 기마병들이 칼을 휘두르며 해산시키려 했으나, 군중들은 태연하게 물러가지 않다가 6시가 되어 자진 해산하였다. 다음날 총독부는 독립운동가들을 수색, 체포하여 투옥했는데, 그 숫자가 1만여 명에 이르렀다.[116]

2. 1. 배경

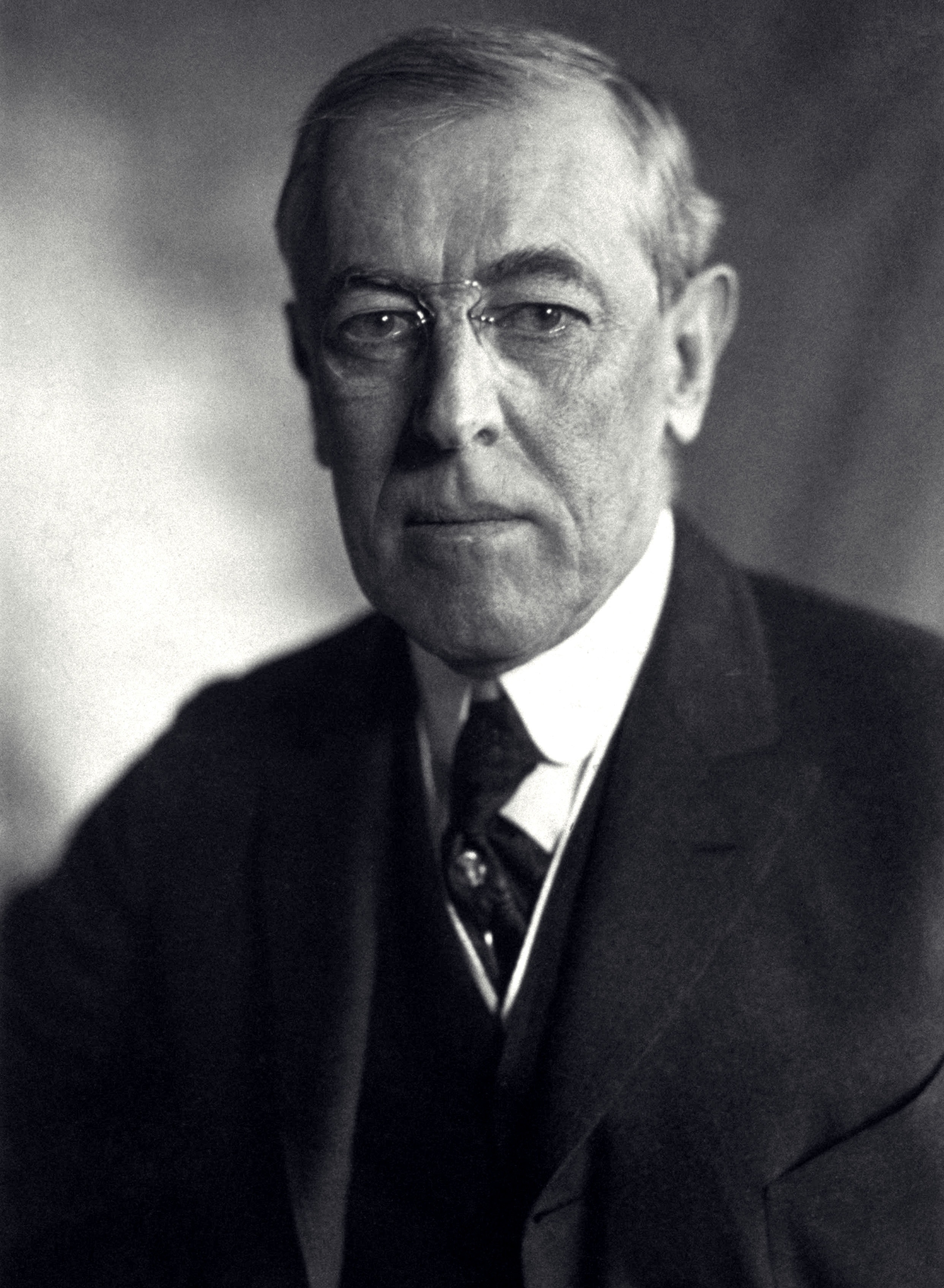

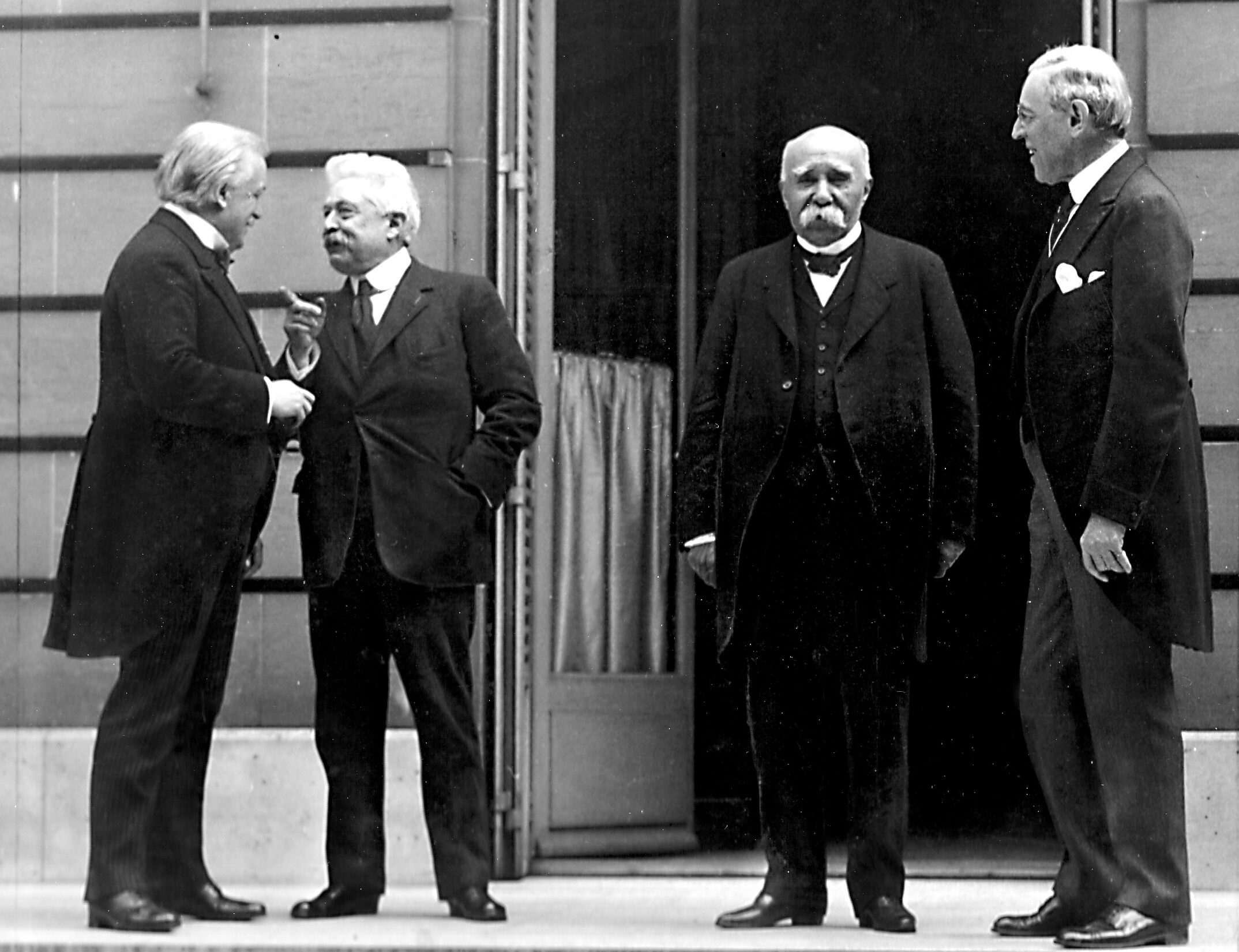

제1차 세계 대전이 끝나고 파리 강화 회의에서 미국 대통령 우드로 윌슨이 제안한 14개조의 전후 처리 원칙 중 '각 민족의 운명은 그 민족이 스스로 결정하게 하자'는 민족자결주의가 알려지면서 조선의 독립 운동가들 사이에 희망의 분위기가 일어났다.[107] 일부 독립 운동가들은 1918년 말부터 치밀하게 사전 계획을 세우고 있었고, 파리 강화 회의에 조선의 목소리를 알리기 위해서는 누군가 소요 사태를 일으켜야 한다는 김규식의 발언과 1919년 초 갑작스럽게 사망한 고종의 죽음 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 3·1 운동이 일어났다.

당시 중국에 유학 중이던 여운형과 신규식 등은 파리 강화 회의가 조선 독립에 중요한 영향을 줄 것이라고 판단하고 신한청년당을 조직했다.[107] 이들은 파리 강화 회의에 프랑스어에 능통한 김규식을 파견하고, 조선에는 일본어에 능통한 장덕수를 파견하여 독립운동을 준비했다.[107] 여운형은 중국 지린(간도)에서 독립운동가 김약연 등을 만나 파리 강화 회의와 민족자결주의 원칙을 설명했고, 이는 무오 독립선언에 영향을 주었다.[108]

1919년 출국 전 김규식은 상하이의 신한청년당 당원들에게 국내에서 독립 시위를 일으켜 줄 것을 요청했다.[109] 그는 파리에서 조선의 독립을 효과적으로 알리기 위해서는 국내에서 대규모 시위가 필요하다고 역설했다.[110]

고종의 갑작스러운 죽음과 독살설은 민족적 분노를 일으켜 만세 시위 확산에 기여했다.[11] 윤치호는 고종의 죽음이 국민적 감정을 자극하여 만세 시위 확산의 계기가 되었다고 기록했다.

2. 2. 사전 준비

1919년 초, 재일 조선인 유학생들은 2·8 독립 선언을 발표하여 독립 의지를 밝혔다.[11] 이들은 조선청년독립단을 조직, 600여 명의 학생들이 독립선언을 발표하고 이를 일본 정부와 각국 대표에게 전달했다.[16] 이 소식은 국내에도 전해져 독립운동의 기폭제가 되었다.한편, 만주 지린(간도)에서는 김약연 등 독립운동가들이 1919년 2월 1일 무오독립선언을 발표하여 조선 독립을 주장했다.[108] 이는 여운형이 중국 길림 성으로 가서 독립운동가들과 만나 파리 강화 회의와 민족자결주의 원칙 등 상황을 설명하면서 영향을 주었다.[108]

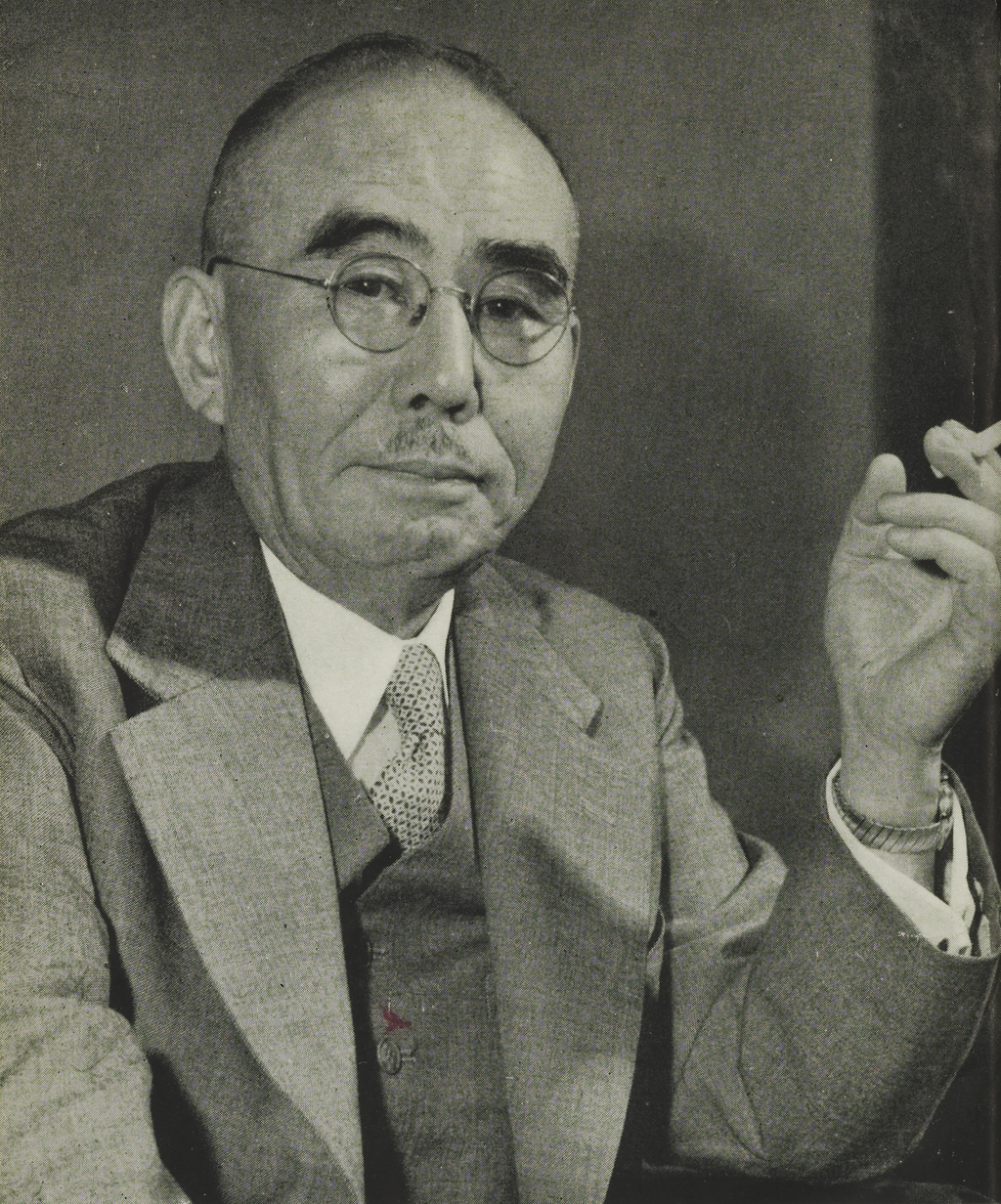

국내에서는 천도교, 기독교, 불교 등 종교계 인사들이 연합하여 만세 시위를 계획했다. 손병희 등은 민족대표 33인을 구성하고, 최남선은 독립선언서를 기초했다. 1919년 2월 27일까지 천도교 직영 인쇄소에서 2만 1천 매를 인쇄하여 전국에 배포했다. 민족대표 33인의 명단은 아래와 같다.

| 종교 | 인명[82] | 직책 |

|---|---|---|

| 천도교 | 손병희 | 천도교 전 교주 |

| 권동진 | 천도교 교사 | |

| 오세창 | ||

| 임례환 | ||

| 나인협 | ||

| 홍기조 | ||

| 박준승 | ||

| 양한묵 | ||

| 권병덕 | ||

| 나용환 | ||

| 이종훈 | 천도교 장로 | |

| 홍병기 | ||

| 이종일 | 「천도교월보」 편집장 | |

| 최린 | 보성고등보통학교 교장 | |

| 김완규 | 일반 신도 | |

| 기독교 | 이승훈 | 장로파 교회 장로 |

| 이명룡 | ||

| 박희도 | YMCA 중앙 간사 | |

| 이갑성 | 세브란스병원 사무원 | |

| 양전백 | rowspan="4" | | |

| 김병조 | ||

| 유여대 | ||

| 길선주 | ||

| 오하영 | 남부 감리교 목사 | |

| 신석구 | ||

| 정춘수 | ||

| 최성모 | 북부 감리교 목사 | |

| 이필주 | ||

| 신홍식 | ||

| 김창준 | 북부 감리교 전도사 | |

| 박동완 | 북부 감리교회 보조서기 | |

| 불교 | 한용운 | 임제종 승려 |

| 백용성 | 조계종 승려 |

윤치호는 민족대표 서명을 거절하며, 만세 운동을 무모한 행동으로 평가했다. 그는 고종의 죽음이 국민적 감정을 자극하여 만세시위가 확산되는 계기를 마련했다고 자신의 일기에 기록했다.

2. 3. 독립선언서 낭독

1919년 3월 1일 오후 2시[114], 민족대표 33인 중 길선주, 유여대, 김병조, 정춘수를 제외한 29인이 서울 태화관(泰和館)에 모였다. 이들은 조선이 독립국임을 선언하고, 오후 4시경 모든 행사가 끝난 뒤 총독부 정무총감 야마가타 이자부로에게 전화로 독립선언 사실을 알렸다.[112] 이는 자신들을 연행해 가라는 뜻이었으며, 60여 명의 헌병과 순사들이 태화관에 들어닥쳐 민족대표들을 남산 경무총감부와 중부경찰서로 연행하였다. 저녁 무렵에는 길선주 등 태화관에 도착하지 못한 나머지 4인도 경찰에 자진 출두했다.[112]한편, 원래 약속 장소였던 탑골공원에는 학생들이 모여들었다. 민족대표 33인이 보이지 않아 당황했지만, 경신학교 출신 정재용이 팔각정에 올라가 독립선언서를 낭독했다. 오후 3시경, 보성법률상업보통학교 학생 강기덕, 연희전문학교의 김원벽 그리고 한위건이 민족대표의 소재를 찾아 나섰다.[116]

거사 시간에 맞춰 모인 학생은 천여 명이었고, 정재용의 독립선언서 낭독 후 만세 소리가 울려 퍼졌다. 사람들은 모자를 허공에 던지며 기뻐했고, 성안과 지방의 백성들도 합세하여 수십만 군중이 시위에 참여하였다. 시위대는 두 갈래로 나뉘어 행진했는데, 한 갈래는 종로 보신각을 지나 남대문 쪽으로, 다른 갈래는 매일신보사 옆을 지나 대한문으로 향했다. 대한문에서는 덕수궁의 혼전에 세 번 절하고 만세를 불렀다. 시위대는 서울을 8개 구로 나누어 행진하며 독립선언서를 나눠주고, "일본군과 일본인은 일본으로 돌아가라", "조선독립만세", "조선 독립정부를 수립하라"는 구호를 외쳤다. 서대문을 돌아 태평로를 지나 미국 영사관에 이르러서는, 한 학생이 태극기에 피로 '대한독립' 4자를 써서 들고 군중을 인도했고, 미국 영사는 문을 열어 환영하며 깊은 동의를 표했다. 종로에서 다시 연설을 벌이자 일본 헌병과 기마병들이 칼을 휘두르며 해산시키려 했으나, 군중들은 태연하게 물러가지 않다가 6시가 되어 자진 해산하였다. 다음날 총독부는 독립운동가들을 수색, 체포하여 투옥했는데, 그 숫자가 1만여 명에 이르렀다.[116]

3. 전국적인 시위와 폭력 진압

3·1 운동은 서울 탑골공원에서 독립선언서가 낭독되면서 시작되어 전국 각지로 빠르게 확산되었다. 수십만 명의 사람들이 태극기를 흔들며 "대한독립 만세"를 외쳤고, 이는 일본과 연해주 등 해외에서도 벌어져 1년여 동안이나 지속되었다. 임종국의 《실록 친일파》에 따르면, 1919년 3월 1일부터 4월 30일까지 60일 동안 1214회의 만세 운동이 벌어졌다고 한다.[141]

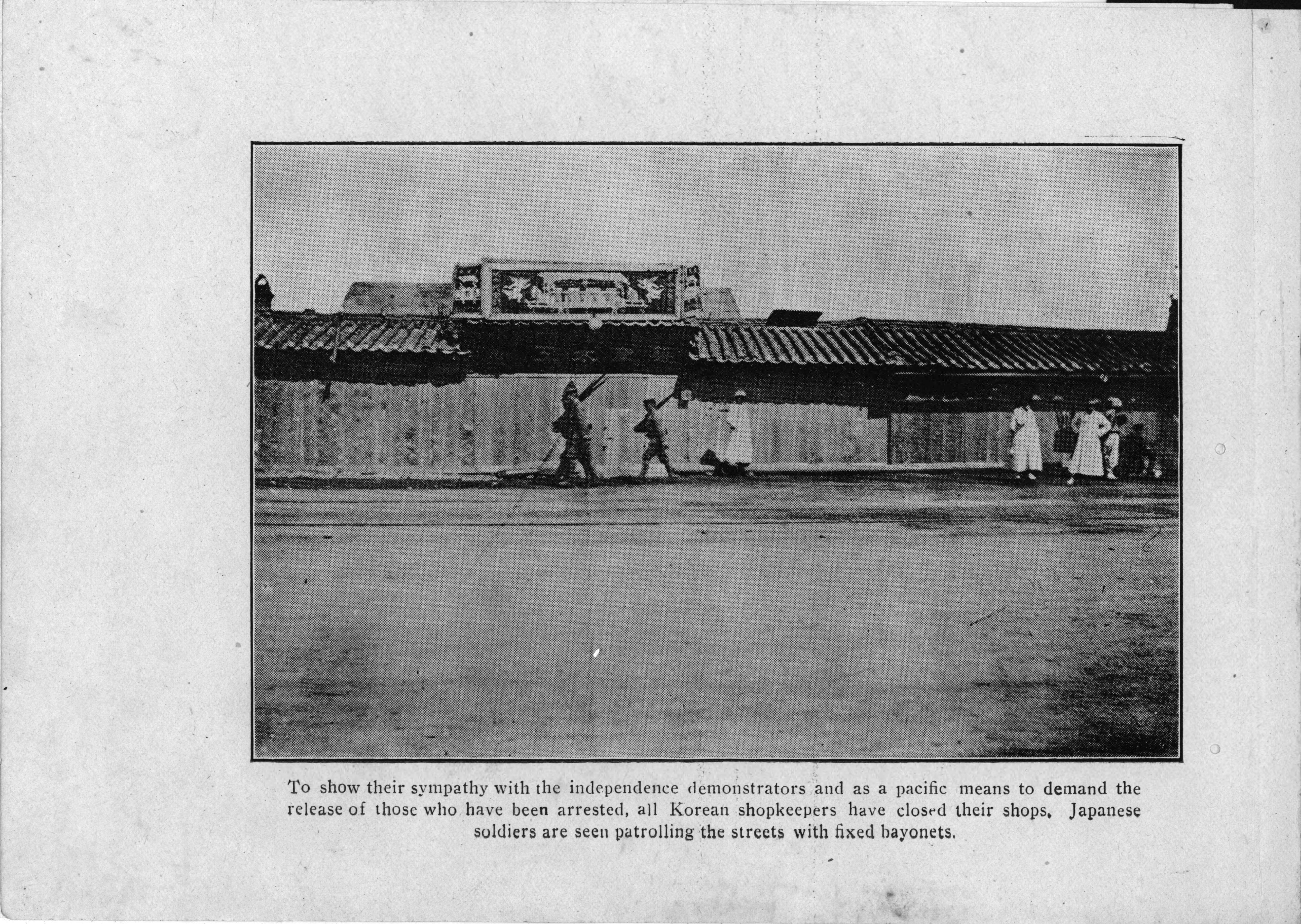

당황한 일본 군경은 시위대를 진압하기 위해 폭력을 사용했고, 이에 더욱 자극받은 한국인들은 더 큰 규모로 저항했다. 시위대는 처음에는 평화적인 방식으로 진행되었지만,[11] 일본 당국의 폭력적인 진압으로 인해 많은 사상자와 체포자가 발생했다.[11]

조선총독부는 시위 초기에는 상황을 제대로 파악하지 못했지만, 그 규모와 강도에 놀라 소방관,[35] 철도 경비원[11] 등 다양한 인력을 동원하여 진압에 나섰다.[11][53] 또한 일본으로부터 군경과 군 부대를 지원받아 치명적인 무기를 지급하고 한국 전역에 배치했다.[11][32]

일본 당국은 무장하지 않은 시위대를 향해 발포하거나 조직적인 총검 돌격을 감행하는 등 무자비한 진압을 벌였다.[26][11][35][3] 수원과 안성에서는 대규모 급습으로 276채의 민가를 불태우고 29명을 살해했으며, 약 2,000명을 체포했다.[11] 많은 한국인들이 고문을 당하고 처형되었다.[11] 1919년 4월 15일에는 제암리 학살 사건이 발생하여 일본 당국이 20~30명[2]의 한국 민간인을 교회로 유인하여 발포한 후 증거를 인멸하기 위해 교회에 불을 질렀다.[11][34]

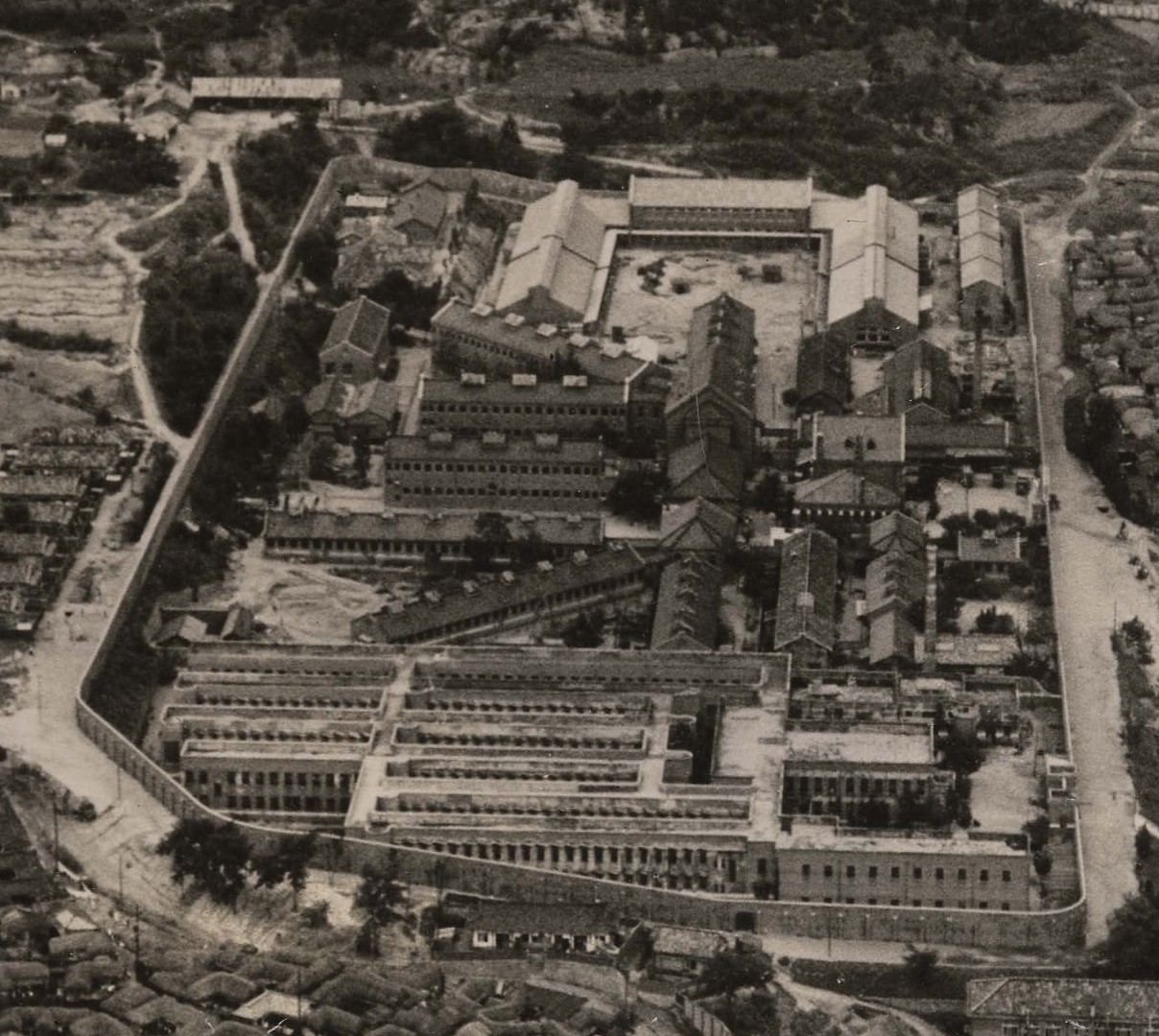

체포된 사람들은 서대문형무소 등 열악한 환경의 감옥에 수감되어 학대와 사법 살인을 당했다.[53] 여성들은 남성 간수들 앞에서 알몸으로 벗겨지는 등 심각한 인권 유린을 당했다.[35] 극도로 비좁고 더러운 환경에서 사람들은 앉거나 누울 수도 없었으며,[35] 난방 시설도 제대로 갖춰지지 않아 동상에 걸리는 경우도 있었다.

일본 측 기록에 따르면 1919년 3월 1일부터 3월 14일 사이에 진압에 군대까지 출동하여 조선인 사망자 수천 명, 부상자 1만 명 이상이 발생했다. 반면 일본인 사망자는 10명, 부상자는 15명이었다.[86]

3. 1. 주요 지역별 만세 운동

| 일시 | 장소 | 경과 및 관련자 |

|---|---|---|

| 1919년 4월 1일(음력 3월 1일) | 충청남도 천안 아우내 장터 | 천안 아우내 만세운동은 천안 병천 시장에 있던 3천여 명의 군중이 독립만세를 부른 사건으로, 일본 경찰과 헌병이 총검을 이용하여 강력하게 진압하여 많은 사상자가 발생하였다.[111] 성공회 병천교회에서 운영하던 진명학교[119] 교사 김구응이 지역 유지, 청년, 학생들과 함께 참여하였다. 비보를 듣고 온 그의 모친 최씨가 자식의 시신을 안고 통곡하자 일본군은 노모마저 창과 칼로 찔러 살해하였다. 일본의 강제 진압으로 현장에서 19명이 사망했으며, 유관순을 포함한 많은 참가자들이 부상, 투옥 등의 어려움을 겪었다. |

| 1919년 3월 4일[120][121] | 평안남도 대동군, 강서군 | 3월 4일 대동군 금제면 원장리에서 약 3천여 명의 군중이 모여 강서군 반석면 상사리의 사천시장 방면으로 시위 행진을 벌였다. 사천시장 부근에 있던 사천헌병대에 이 지역에서 만세 시위를 조직하던 기독교 계열 인사들이 사전 적발되어 구금되어 있었기 때문이다. 사천헌병주재소의 일본인 소장 사토 지쓰고로(佐藤實五郞일본어)와 조선인 헌병보조원 강병일, 김성규, 박요섭 등은 미리 매복해 있다가 행진하는 시위대에게 무차별 총격을 가하여 시위 참가자 수십 명을 살상했다. 이들은 돌을 던지며 맞선 시위대에게 그 자리에서 함께 살해당했다.[122] 이 사건은 3·1 운동 최초의 사망자가 3월 1일 평안북도 선천과 안주에서 발생한 이래 가장 규모가 큰 유혈 사태였다. 관련자로 조진탁 (사형), 고지형, 지석용 등이 있다. |

| 1919년 3월 28일, 4월 3일[123] | 경상남도 창원 | 제1차와 제2차 두 차례에 걸쳐 전개된 삼진의거는 창원 일대의 연합 대시위였다. 서울에서 시위에 참가한 뒤 연고지에 돌아온 변상태가 진전, 진북, 진동면의 3개 면에서 동조하는 인사들을 모아 모의했다. 단일 시위로는 마산 지역에서 가장 격렬한 시위였으며, 전국적으로도 규모가 큰 연합시위로 기록되었다. 제1차 삼진 의거에서 검거를 피한 주모자들이 태극기를 제작해 제2차 삼진 의거(4·3 삼진의거)를 재차 계획했으며, 진북면 지산교 부근에서 약 3천여 명의 비무장 시위대가 일본 헌병대와 유혈 충돌하여 5명이 즉사하고 11명이 부상당하는 피해를 입었다. 관련자로 변상태, 변갑섭(사살), 변상복(사살) 등이 있다. |

| 1919년 4월 15일 | 경기도 수원군(현 화성시) 향남면 제암리 | 3월 말 또는 4월 초에 수원 향남면 제암리(지금의 화성시 향남읍 제암리)에서 장날을 틈타 만세 운동이 일어났다. 이를 무력으로 진압하던 일본 육군이 4월 15일 제암리의 제암리교회에 성인 남자들을 모아놓고 불을 질러 수십 명의 사상자가 발생했다. |

| 1919년 3월 6일 | 평안북도 정주군 곽산 | 곽산 그리스도교회를 중심으로 봉기하여 점차 수천 명이 시위에 동참하자, 일제는 독립운동가 박지협(朴志協)을 주동 혐의로 체포 직후 타살(打殺)하고, 체포한 시위군중 100여 명 중 50여 명이 잔인한 고문으로 사망했다. 일제는 시위 진압 과정에서 군중에 대해 무차별 총격을 가했으며, 광견(狂犬)을 죽이는 데 사용하던 쇠갈고리로 시위군중 수천 명을 참살했다. 일명 곽산의 참살(郭山一慘殺)이라고도 불린다. 관련자로 박지협(타살)이 있다. |

| 1919년 3월 3일 | 평안남도 사천 | 개신교 목사 한예헌(韓禮憲)과 천도교 교구장(敎區長) 이진식(李鎭植), 최승택(崔承澤), 김병주(金炳疇) 등의 주도로 만세 운동이 일어나자 일본 헌병대는 시위 군중에 대한 무차별 총격으로 73명을 학살했다. 그러나 시위군중은 학살에도 불구하고 시위를 계속하여 헌병 주재소에 불을 지르고 헌병 2명을 타살(打殺)했다. 관련자는 한예헌(韓禮憲), 이진식(李鎭植), 최승택(崔承澤), 김병주(金炳疇) 등이다. |

| 1919년 4월 11일 | 경기도 수원군 우정면 화수리 | 4월 3일 시위군중이 화수리 주재소에 불을 지르고 시위대에 총격을 가한 일본 순사 1명을 타살하자, 11일 새벽에 헌병과 경찰을 동원해 민가에 불을 지르고 뛰쳐나오는 사람을 총으로 쏘거나 칼로 찔러 마을 주민 수십여 명을 학살했다. 40가구가 모여 살던 화수리는 사건 이후 모두 불타 18가구만 남았으며, 사건 이전까지는 비교적 부촌(富村)이었으나 이후 아사자(餓死者)가 속출했다. |

| 1919년 | 평안남도 맹산 | 천도교인과 기독교인이 만세시위를 벌였는데, 사건 며칠 후 일본군이 기독교인 지도자 한 사람을 체포하여 헌병분견소에 가두고 고문하자 군중들이 몰려와 지도자의 석방을 요구했다. 이에 일본 헌병은 이들을 분견소 안마당에 끌어들인 뒤 문을 잠그고 60여 명을 총살했다. |

| 1919년 | 대구 | 2만 3천 명이 시위를 벌여 일본군에게 113명이 총살되었고, 87명이 부상당하였다. 김용해의 아버지가 이 시위의 주모자로 독립선언을 낭독했는데, 김용해는 체포하러 온 일본군과 맨손으로 대항하다가 칼에 맞아 중상을 입었으며, 부자가 투옥되어 며칠 후 사망하였다. |

| 1919년 3월 16일 | 경상남도 합천군 야로면 | 주민들과 해인사의 승려들이 모여 시위를 벌였는데, 그 참가자가 1만여 명에 이르렀다. |

| 1919년 3월 18일 ~ 3월 22일 | 경상남도 합천군 강양면, 대정면, 상백, 백산, 가회, 삼가, 초계면 | 3월 18일 합천군 강양면의 시장에서 시위가 있었다. 일본 군인과 경찰이 쇠몽둥이나 장검으로 해산시키려 했으나 어려워지자 발포하여 3명이 죽고 다수가 부상당했다. 3월 19일에는 합천군 대정면에서 지역 유지와 노동자들이 고현시장에 모여 독립을 선언하고 만세 시위를 벌여 주모자 5명이 체포되어 진주로 압송되었다. 3월 22일에는 상백, 백산, 가회, 삼가 등 다섯 면의 주민 3만여 명이 모여 만세 시위를 벌였다. 질서 있는 평화시위를 벌였음에도 일본군이 무차별 발포하여 42명이 사망하고 100여 명이 큰 부상을 입었다. 같은 날 초계면에서도 유림과 학생의 주도로 8천여 명이 모여 만세 시위를 벌이자 역시 일본군이 발포하여 5명이 죽고 수십 명의 부상자를 냈다. |

| 1919년 4월 3일 | 전라북도 남원군 | 남원군 덕과면장이었던 이석기가 관청 행사였던 식수 기념식이 예정되어 있던 4월 3일을 기해 만세 시위를 벌이기로 계획하고 19개 면에 격문과 참가 취지서를 보냈다. 나무 심기를 핑계로 군중 800여 명을 모아 식수기념식이 끝나자 19개 면장 등이 만세를 선창하고 군중들이 호응하여 남원-전주 간 도로를 행진하며 시위를 벌였다. 시위 소식은 곧 남원군 전체에 퍼졌으며, 다음 날인 남원읍 장날에 장터에서 또다시 만세 시위가 벌어졌다. 장날 오후에는 광한루 앞 광장에서 군중 1000여 명이 모여 시위를 벌이자 수천여 명의 주민들이 다시 합세해 대규모 시위가 벌어져 읍내 전체가 시위 군중으로 가득했다. 일본군은 시위대에 총격을 가해 이 과정에서 방진형(房鎭炯), 방명숙(房明淑) 등 8명이 현장에서 즉사하고 10여 명이 중상을 입었으며, 황일환(黃日換), 이성기(李成器), 형갑수(邢甲洙) 등 20여 명이 체포되었다.[124] |

| 1919년 4월 4일 | 전라북도 군산 | 기독교인이었던 군산 영명학교 교사 문용기가 1919년 4월 4일 이리 장날을 이용하여 일어난 독립운동을 주동하였다. 당시 일본군 보병중대가 주둔하여 검문검색이 심해서 어려운 형편이었지만, 그는 박도현과 장경춘 등 기독교 계통의 인사들과 몰래 만나 4월 4일 장날에 거사하기로 하였다. 12시쯤 이리 장터에는 기독교인 등 300여 군중이 모였다. 만세운동에 참여한 군중들은 문용기의 지휘에 의해 독립선언서를 나누어 가지고 태극기를 휘날리며 대열을 지어 시가를 행진하였다. 군중의 수가 점차 늘어 1천여 명이 되고, 그에 따라 기세가 오르자 일본 헌병대가 출동하여 이를 제지하였다. 일제는 이에 소방대와 일본인 농장원 수백 명을 동원하여 창검과 총·곤봉·쇠갈고리를 휘두르며 무력으로 진압했다. 시위 군중이 이에 대항하여 계속 만세운동을 진행하자 급기야는 무차별 사격을 감행하여 사상자가 속출했다.[125] 이 때 문용기가 오른손에 태극기를 들고 군중의 앞으로 나아가 독립운동의 정당성과 일제의 만행을 규탄하는 연설을 하였다. 그러자 일본 헌병이 칼을 휘둘러 그의 오른팔을 베어 태극기와 함께 땅에 떨어뜨렸다. 그는 쓰러지지 않고 다시 왼손으로 태극기를 들고 만세를 외치며 전진하자 이번에는 왼팔마저 베어버리니 그는 두 팔을 잃은 몸으로 뛰어가며 계속 만세를 외쳤다. 이에 격분한 일본 헌병은 끝내 추격하여 사정없이 난자하였고, 그는 목숨이 끊어지는 순간까지 독립만세를 외치다가 끝내 순국하였다.[126] |

| 1919년 3월 5일 | 전라북도 군산 | 전북 군산에서 영명학교 졸업생 김병수가 1919년 2월 26일 민족대표 33인 중 한 명이던 이갑성과 접촉하여 독립선언서 200여 장을 건네받고 만세운동을 주도하여 영명학교, 멜본딘여학교(현 군산영광여중·고교), 구암교회 교인, 시민 등 500여 명이 3월 5일 시위에 참가하였다. 윌리엄 린튼은 군산의 만세운동을 지도하였는데, 시위는 이후에도 28차례에 걸쳐 계속되어 시민 3만여 명이 시위에 참가하였다. 시위 당시 일제의 폭력진압으로 인해 53명이 사망하고, 72명이 실종되었으며, 195명이 부상을 당해 만세운동으로 인한 사상자로서는 전라북도 내에서 가장 많은 규모였다. 이는 3·1운동 이후 한강 이남 지역에서 최초로 벌어진 만세운동으로 그 의미가 크다.[127][128] |

3. 2. 해외 동포들의 만세 운동

만주 지역에서는 1919년 3월 13일 용정에서 3만여 명이 참가한 대규모 만세 시위가 일어났다.[129] 이들은 독립선언서를 낭독하고 독립만세를 외쳤으며, 시가행진을 벌였다. 그러나 중국 군대가 시위대를 향해 발포하여 많은 사상자가 발생했다.[129] 당시 시위대 규모는 2만 명에서 3만 명으로 추산되는데,[27][29][11] 이는 당시 지역 내 전체 한국인 인구의 약 10%에 해당하는 규모였다.[28] 일본 당국은 중국 군벌 장작림에게 압력을 가해 시위를 진압하게 했고, 이로 인해 17명에서 19명 정도가 사망했다.[27][30][11] 그럼에도 불구하고, 한국인들은 그 후에도 수 주 동안 시위를 계속했으며, 5월 중순까지 최소 50차례 이상의 시위를 벌였다.[29]

러시아에서도 한인들이 만세 운동 소식을 접하고 시위를 조직했다. 우스리스크에서는 3월 17일에 시위가 열렸으나 진압되었다. 블라디보스토크의 신한촌 한인들은 우수리스크 시위에 고무되어 같은 날 시위를 시작했으나, 이 또한 진압되었다. 그들은 다음 날 또 다른 시위를 벌였다.[31] 모스크바에서는 8월 12일에 3·1 운동을 지지하는 공개 집회가 열렸으며, 소련 정치인 1명을 포함하여 약 200명이 참석했다. 이 집회는 좌익 성향이었고, 연사들은 사회주의적 틀에서 이 운동을 해석하고 한국인들이 소련과 연합하여 일본과 싸울 것을 옹호했다.[32]

하와이 거주 한인들은 시위 소식을 듣고 즉석 회의를 조직했으며, 약 600명이 참석했다. 이들은 제1차 한국인 대회를 미국 독립의 요람으로 여겨지는 필라델피아에서 열고, 우드로 윌슨 대통령에게 성명서를 보냈지만 무시당했다.

4. 피해 규모

3·1 운동의 피해 규모는 자료에 따라 차이가 있다.

- '''박은식의 《한국독립운동지혈사》''' (1920년): 3월부터 5월까지 집계 기준으로 사망 7,509명, 부상 15,961명, 체포 46,948명으로 기록되어 있다.[133]

- '''조선총독부''' 공식 기록: 4월 말까지 집계 기준으로 106만 명이 참가, 553명 사망, 12,000명 체포.[135][136]

- '''국립한국역사연구원의 3·1 운동 데이터베이스''' (2019년): 1919년 3월 1일부터 5월 31일까지의 기록을 기준으로, 1,798건의 시위에 823,702명(하한) \~ 1,065,172명(상한)이 참가했고, 798명(하한) \~ 1,170명(상한)이 사망했다고 보고했다.[43]

| 지역 | 시위 횟수 | 참가자 수 (하한) | 참가자 수 (상한) | 사망자 수 (하한) | 사망자 수 (상한) |

|---|---|---|---|---|---|

| 경기 | 415 | 217,009 | 297,380 | 121 | 151 |

| 황해 | 180 | 46,943 | 57,179 | 42 | 42 |

| 평안 | 276 | 166,430 | 213,863 | 285 | 426 |

| 함경 | 144 | 51,667 | 60,453 | 45 | 52 |

| 강원 | 81 | 20,376 | 25,629 | 33 | 35 |

| 충청 | 225 | 103,355 | 133,431 | 84 | 109 |

| 전라 | 89 | 13,693 | 21,626 | 12 | 12 |

| 경상 | 273 | 129,695 | 174,467 | 153 | 317 |

| 간도 (중국) | 86 | 46,715 | 52,875 | 23 | 26 |

| 일본 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 러시아 | 13 | 25,500 | 26,050 | 0 | 0 |

| 미국 | 13 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 |

| 멕시코 | 2 | 69 | 69 | 0 | 0 |

| 합계 | 1,798 | 823,702 | 1,065,172 | 798 | 1,170 |

| 지역 | 시위 횟수 | 참가자 수 | 사망자 수 | 부상자 수 | 체포자 수 |

|---|---|---|---|---|---|

| 경기도 | 297 | 665,900 | 1,472 | 3,124 | 4,680 |

| 황해도 | 115 | 92,670 | 238 | 414 | 4,218 |

| 평안도 | 315 | 514,670 | 2,042 | 3,665 | 11,610 |

| 함경도 | 101 | 59,850 | 135 | 667 | 6,215 |

| 강원도 | 57 | 99,510 | 144 | 645 | 1,360 |

| 충청도 | 156 | 120,850 | 590 | 1,116 | 5,233 |

| 전라도 | 222 | 294,800 | 384 | 767 | 2,900 |

| 경상도 | 223 | 154,498 | 2,470 | 5,295 | 1,085 |

| 해외 | 51 | 48,700 | 34 | 157 | 5 |

| 합계 | 1,542 | 2,023,098 | 7,509 | 15,961 | 46,948 |

이처럼 통계가 다른 이유는 독립운동 진영과 통치자 측의 의도가 반영되었기 때문으로 해석된다.[133] 독립운동 진영은 많은 사람들이 참여하여 가혹한 탄압을 받았음을 강조하려 했고, 조선총독부는 저항한 사람이 적었고 탄압 또한 질서 유지를 위한 정도였다고 주장하려 했다.

3월 1일부터 4월 11일까지 일본 당국은 사망자 553명, 체포자 1만 2천 명 이상을 보고했다. 경찰과 군인 8명이 사망하고 158명이 부상당했다고 밝혔다.[45]

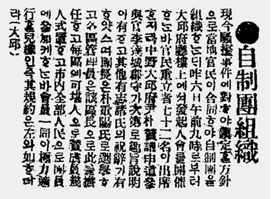

5. 만세 운동 자제 활동

3·1 운동이 전국으로 확산되며 폭력적인 양상을 보이자, 박중양은 4월 6일 대구에서 시위 참여자들을 설득하여 귀가시키기 위한 자제단을 조직했다. 그는 자제단 본부의 단장 및 대구 자제단 본부장을 겸임하며, 대구부청 앞에서 자제단 조직 성명서를 발표했다. 성명서에서 박중양은 자제단의 목적이 '경거망동으로 인한 국민 품위 손상을 막기 위한 상호 자제'이며, '소요(3·1 운동)를 진압하고 불령한 무리를 배제'하는 것임을 밝혔다.[9]

이후 경북도 참여관 신석린의 주도로 안동, 성주, 군위, 김천 등지에 자제단 지부가 조직되었다. 5월에는 경상남도의 부산, 밀양, 창원, 사천, 통영 등지에도 자제단이 구성되었으며, 6월에는 청주, 충주, 천안, 아산, 제천, 청주 등지에 지부가 결성되었다. 6월 27일에는 옥천군 옥천면에서 정석용에 의해 옥천 자제단이 조직되었다.

이들 자제단은 12월까지 각지에서 3.1 운동 참가자들에게 무력 시위를 자제하고 귀가할 것을 설득하거나, 만세 운동을 해산시키는 활동을 전개하였다.[9]

6. 반응 및 파급 효과

3·1 운동의 만세 시위는 5월까지 계속되었다. 윤치호는 5월 31일 젊은이들이 종각역 근처에서 태극기를 들고 만세를 외치는 것을 목격했다. 일본 헌병이 들이닥치자 그 중 한 명이 칼로 자신의 목을 긋는 사건이 발생했다. 윤치호는 이들을 안타까워하면서도, 자신이 옳다고 믿는 것을 지키기 위해 '눈을 뜨고 지옥으로 뛰어들 수 있는 그 용기에 감격[138]'했지만, 이런 행동만으로는 독립을 달성할 수 없다고 판단했다.

3·1 운동은 국내외에 한국인에 대한 시각을 개선하는 계기가 되었다.[139] 한국인들 스스로 민족의식을 깨우치고, 조선의 멸망을 당연시하던 미국 선교사들의 시선을 개선시켰으며, 일본의 잔인한 진압은 미국인 선교사들과 지식인들이 일본을 부정적으로 보게 만들었다.[139]

1918년 제1차 세계 대전이 끝난 후, 미국 대통령 우드로 윌슨은 14개조 원칙을 발표하며 국가 자결권을 포함한 평화와 새로운 세계 질서에 대한 비전을 제시했다.[10][9] 윌슨의 비전에 영감을 받은 한국인들은 이를 독립 운동에 대한 지지로 해석하고, 미국과 연합국에 대한 동정심이 증가했다.[7] 그러나 윌슨의 자결권 옹호의 진심은 논란의 여지가 있다. 일부 학자들은 그의 옹호가 패전한 중앙 연합국의 전 식민지에 국한되었으며, 일본은 대상이 아니었다고 주장한다.[11][12] 구대열 역사가는 윌슨의 노력이 진심이었지만 지정학적 현실에 의해 좌절되었다고 주장한다.[12] 미국은 제2차 세계 대전에 참전한 후 수십 년이 지나서야 한국 독립을 공개적으로 옹호하기 시작했다.[13] 일본 식민 정부는 14개조 원칙에 대한 논의를 억압했다.[13]

3월 7일, 만주 지역 한국인들은 3·1 운동 소식을 접하고 3월 13일 용정에서 대규모 시위를 벌였다. 시위대 규모는 2만 명에서 3만 명으로 추정되는데,[27][29][11] 당시 지역 내 전체 한국인 인구의 약 10%에 해당하는 규모였다.[28] 일본 당국은 중국 군벌 장작림에게 압력을 가해 시위를 진압하게 했고, 이로 인해 17명에서 19명 정도가 사망했다.[27][30][11] 한국과 마찬가지로 한국인들은 그 후에도 수주 동안 시위를 계속했으며, 5월 중순까지 최소 50차례 이상의 시위를 벌였다.[29]

러시아의 한국인들 또한 시위 소식을 접하고 우스리스크에서 3월 17일에 시위를 열었으나 진압되었다. 러시아 제국과 일본 제국은 제1차 세계 대전의 연합국이었으며, 한국 독립 운동을 진압하기 위한 협정을 체결했다. 우수리스크 시위에 고무된 블라디보스토크의 신한촌 한국인들은 같은 날 시위를 시작했으나 이 또한 진압되었고, 다음 날 또 다른 시위를 벌였다.[31]

모스크바에서는 8월 12일에 3·1 운동을 지지하는 공개 집회가 열렸으며, 소련 정치인 1명을 포함하여 약 200명이 참석했다. 이 집회는 좌익 성향이었고, 이오익종(Yi Ouitjyong)을 포함한 연사들은 사회주의적 틀에서 이 운동을 해석하고 한국인들이 소련과 연합하여 일본과 싸울 것을 옹호했다.[32]

하와이 거주 한국인들은 시위 소식을 듣고 즉석 회의를 조직했으며, 약 600명이 참석했다. 후속 회의로서 상징적으로 제1차 한국인 대회가 미국 독립의 요람으로 여겨지는 필라델피아에서 열렸다. 그들은 윌슨 대통령에게 성명서를 보냈지만 무시당했다.[26]

3·1 운동은 당시 다른 여러 시위 운동에 어느 정도 영향을 미쳤지만, 그 영향의 정도는 논쟁의 여지가 있다. 여러 역사학자들은 다양한 시위가 서로 다른 정치적 상황과 원인으로 발생했기 때문에 3·1 운동에 직접적으로 귀속시키기 어렵다고 주장한다. 3·1 운동 몇 주 후, 후스니엔 등 중국의 5·4 운동 주최자들은 3·1 운동을 그들의 영감 중 하나로 언급했다.[4] 그 시위는 이후 현대 중국 역사의 중요한 순간으로 평가받았다.[68][69]

인도 독립 운동가 마하트마 간디는 남아프리카에 있을 때 평화적인 시위 소식을 접했다. 그는 이후 곧 인도로 돌아가 불협조 운동을 시작하기로 결정했다고 알려져 있다.[4] 미국 점령하 필리핀에서는 1919년 6월 마닐라의 대학생들이 독립을 지지하는 시위를 벌였고, 3·1 운동을 영감의 원천으로 언급했다.[4] 영국 점령하 이집트에서는 카이로 대학교 학생들이 1919년 이집트 혁명 중에 독립을 지지하는 시위를 벌였고, 3·1 운동을 영감의 원천으로 언급했다.[4]

3·1 운동이 혁명으로 간주될 수 있는지에 대한 논쟁이 있다. 역사학자 백영서(Youngseo Baik)는 이 운동이 상당한 정치적 변화를 옹호했고 한국 정치 사상에 지속적인 영향을 미쳤기 때문에 혁명으로 간주될 수 있다고 주장한다.[7] 2015년 8월, 9개월 동안 일본 총리를 역임했던 하토야마 유키오(Yukio Hatoyama)는 서대문형무소를 방문하여 수감자들이 받았던 대우에 대해 사과했다.[36]

3·1 운동은 발생 이후 매년 한국과 한국계 이민자 사회에서 기념되어 왔다. 역사적으로 좌우 성향의 한국 단체 모두 이 날을 기념해왔다. 예를 들어 1920년대 중국에서는 우익 성향의 한국국민당 (1935년)과 좌익 성향의 한국혁명당이 정치적 견해 차이를 극복하고 참관객들에게 단결된 모습을 보여주기 위해 공동 기념식을 거행하기도 했다.[70]

윤치호는 3·1 운동을 순진한 애국심에 기초한 민족주의자들의 무모한 행동으로 파악했다.[113] 3월 2일자 일기에서 학생들을 앞세운 뒤 만세 대열에서 슬그머니 발을 뺀 기독교, 천도교계 인사들을 음모꾼들이라 규탄하기도 했다.[113] 1919년 3월 7일 경성일보에 기고한 담화문에서 윤치호는 약자가 강자에게 순종해야 평화가 온다는 논리로 3.1 운동을 비판했다.

기독교 운동가이자 이화여자중학교 교사였던 김창제는 윤치호에게 자신이 3·1 만세 운동에 참여할 수 없는 이유로, 만세 운동 당시 누군가에 의해 각종 미신과 유언비어가 확산되었다고 밝혔다. 그는 3.1 운동에 대해 애국적이기는 하지만 투기, 미신, 허황된 말, 음모에 기초하고 있어서 동조할 수 없었다고 밝혔다.[144] 김창제는 누군가 조직적으로 유포시킨 유언비어가 평화적인 시위를 무력 시위로 만들고 급기야는 일본군의 잔인한 학살을 유도했다며 비판하였다.

6. 1. 국내

3·1 운동은 대한민국 임시정부 수립의 계기가 되었으며, 한국인들의 민족의식을 일깨우고 독립운동을 활성화하는 데 크게 기여했다.[140] 윤치호는 3·1 운동을 비판하면서도, 만세 운동이 국내외에 한국인에 대한 시각을 개선시켰다고 평가했다. 특히, 조선의 멸망을 당연하게 여기고 일본에 우호적이던 미국 선교사들의 인식을 바꾸고, 일본의 잔혹한 진압이 미국 지식인들이 일본에 등을 돌리게 된 계기가 되었다고 보았다.[139]

3·1 운동의 실패를 예견한 윤치호는 3월 2일자 일기에서 학생들을 앞세우고 뒤로 빠진 기독교, 천도교계 인사들을 비판했다.[113] 3월 7일 경성일보에 기고한 담화문에서는 약자가 강자에게 순종해야 평화가 유지된다는 논리로 조선이 일본에 불온한 언동을 하는 것은 이롭지 않다고 주장하여 비판을 받았다.[113]

3·1 운동 이후, 조선총독부는 무단 통치에서 文化政治|분카 세이지|문화 통치일본어로 정책을 전환했다. 사이토 마코토 총독 부임 이후 단체 및 언론 활동이 허가되고 초등 교육이 확대되었다.[11] 그러나 이는 실질적으로 친일파를 양성하여 한민족을 분열시키려는 의도였으며, 식민 통치를 은폐하기 위한 기만적인 통치 방식이었다.

문화 통치 기간 동안, 일본은 조선미술전람회[56]와 조선총독부 도서관[57]과 같은 기관을 설립하고, ''동아일보''와 ''조선일보''[11]와 같은 한국 신문의 창간을 허가하여 인쇄물과 예술에 대한 접근을 확대했다.[54] 그러나, 식민지 지출은 두 배로 증가했고, 경찰의 존재와 한국 경제에 대한 개입이 증가하는 등, 식민 통치 권력은 실제로 확대되었다.[53]

일본은 문관 총독을 단 한 명도 임명하지 않았고, 헌병 경찰제를 보통 경찰제로 바꾸었지만 명칭만 변경했을 뿐 경찰력은 오히려 강화되었으며, 독립운동가 색출을 위한 '고등 경찰제'를 도입했다. 소수의 친일 관료들을 키워 조선인을 이간질하고, 민족의 근대 의식 성장을 방해하며, 일본 식민 지배에 유리한 인간을 양성하는 결과를 초래했다. 1930년대 후반에는 이러한 양보 정책의 상당수가 철회되고, 동화 정책이 더욱 강력하게 시행되었다.[54]

대한민국 헌법 전문에는 "우리 대한국민은 3·1 운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과..."라는 구절이 명시되어, 3·1 운동이 대한민국 정부의 정통성을 상징하는 중요한 사건임을 보여준다.[66]

6. 2. 일본

일본 정부는 3·1 운동을 "조선만세소요사건"으로 규정하고, '소요'(뭇사람이 들고일어나 폭행·협박을 함으로써 한 지방의 공공질서를 문란하게 하는 행위)로 간주했다.[141] 그러나 개인적인 평가는 달랐다. 경기도 경찰부 경찰부장을 지낸 지바(千葉了)는 3·1 운동을 “민족 본능의 지하수의 분출” 또는 “천변괴이의 상”이라고 표현했다.[141]일본은 3·1 운동에 대한 정보를 통제하려 했다. 주요 일본 신문들은 초기에는 사건을 보도했지만, 대부분 규모를 축소하거나 주요 뉴스로 다루지 않았다.[3][46] 일본 정부는 시위에 대한 보도를 제한했고,[53] 보도는 크게 줄었다.[3][46] 영어 신문인 ''재팬 크로니클(The Japan Chronicle)''과 ''재팬 애드버타이저(The Japan Advertiser)''는 운동의 폭력적인 진압에 관한 기사를 게재했고, 후자는 제암리 학살 사건을 보도했다.[11]

일본은 외국 문의에 대응하여 다양한 성명을 발표했다. 어떤 기관들은 시위 발생을 부인하거나 규모를 축소했고, 어떤 기관들은 시위가 실제보다 일찍 진압되었다고 주장했다.[3] 일본 외무성은 미국과 독일 신문들에 시위에 대한 주장을 보도하지 말 것을 요청했다.[3]

많은 일본 성명들은 시위를 극단주의자들의 폭력적인 폭동으로 묘사하고, 시위로 인한 일본인 피해를 강조했으며, 시위 진압 과정의 폭력은 자위 행위였다고 주장했다.[3][35] 일부 성명은 시위를 좌익 볼셰비키 봉기로 묘사하고, 일본은 공산주의 확산을 막으려 했다고 주장했다. 많은 성명들이 기독교 선교사들을 불안을 선동한 장본인으로 비난했다.

일본 외교관들은 한국인은 미개하고 자치 능력이 없다고 주장했다.[3][60] 일본 학자 니토베 이나조(Nitobe Inazō)는 미국을 순회하며 이러한 주장을 홍보했다. 식민 정부를 지원하는 신문 ''경성 니포''(Keijō Nippō)도 이러한 주장을 반영했다.[47]

일본에 동정적인 외국인들은 한국인이 미개하고 자치 능력이 없다는 주장을 반복했고, 그들의 주장은 국제적으로 여러 신문에 실렸다.[3][60]

일본 국내외에서 3·1 운동은 식민 정부에 대한 큰 망신으로 여겨졌다.[11] 대다수의 일본 여론은 식민 정부와 일본 식민주의를 지지했다.[53] 다른 사람들은 "일한 문제"(日鮮問題|translit=Nissen mondai일본어)에 대해 논쟁을 벌였다.[53][50]

지식인 요시노 사쿠조(Sakuzō Yoshino)는 일본의 식민주의를 비판했다.[53] 극우 단체인 흑룡회(Kokuryūkai)는 한국에 어느 정도의 "내정 자치"를 부여하는 것을 촉진했다.[53]

특히 일본 좌파의 일부는[53] 식민 정부를 비판하고 식민 정책이 너무 억압적이었기 때문에 운동이 시작되었다고 주장했다.[50][53] 언론인 이시바시 탄잔(Tanzan Ishibashi)은 이 운동을 환영하고 그것이 한국의 식민 통치 종식을 알리는 신호라고 보았다.[53][51] 일본의 한국학자이자 미술사가인 야나기 무네요시(Yanagi Sōetsu)는 한국에 대한 동정심이 증가했다고 한다.[53][51]

3월 1일부터 3월 14일 사이에 진압에 군대까지 출동하여 조선인 사망자 수천 명, 부상자 1만 명 이상이 발생했다. 반면 일본인 사망자는 10명, 부상자는 15명이었다.[86]

발생 당시 신문의 논조는 3·1 운동을 폭동으로 간주하였으나,[99] 일부에서는 운동에 동정을 표하는 지식인도 있었다. 요시노 사쿠조(吉野作造)는 조선총독부의 실정을 규탄하고, 조선 백성에게 정치적 자유를 주고, 동화정책을 포기해야 한다는 주장을 발표했다. 미야자키 도텐(宮崎滔天)은 운동을 “칭찬할 만한 행동”이라고 평가하고, 조선 백성의 자유와 권리를 존중하고, 언젠가는 독립을 승인해야 한다고 말했다. 이시바시 단잔(石橋湛山)이나 야나기 무네요시(柳宗悦) 등도 운동에 대한 이해를 표명하고 있다.[100]

6. 3. 해외

뉴욕타임즈는 1919년 3월 13일 자에서 "조선인들이 독립을 선언했다. 알려진 것 이상으로 3·1운동이 널리 퍼져나갔으며 수천여 명의 시위자가 체포됐다"고 기록했다. AP통신은 "독립선언문에 '정의와 인류애의 이름으로 2000만 동포의 목소리를 대표하고 있다'고 명시돼 있다"고 보도했다.[142] 3.1운동에 관한 모든 한국의 상황을 해외에 전달하는데는 캐나다의 선교사 프랭크 스코필드 박사의 영향이 매우 컸다.[143]3월 7일, 만주 지역 한국인들은 3·1 운동 소식을 접하고 3월 13일 용정에서 대규모 시위를 벌였다. 시위대 규모는 2만 명에서 3만 명으로 추정되는데,[27][29][11] 당시 지역 내 전체 한국인 인구의 약 10%에 해당하는 규모였다.[28] 아들을 시위에 보냈던 한 여성은 당시 상황을 다음과 같이 회상했다.[29]

일본 당국은 중국 군벌 장작림에게 압력을 가해 시위를 진압하게 했고, 이로 인해 17명에서 19명 정도가 사망했다.[27][30][11] 한국과 마찬가지로 한국인들은 그 후에도 수주 동안 시위를 계속했으며, 5월 중순까지 최소 50차례 이상의 시위를 벌였다.[29]

러시아의 한국인들 또한 시위 소식을 접하고 우스리스크에서 3월 17일에 시위를 열었으나 진압되었다. 러시아 제국과 일본 제국은 제1차 세계 대전의 연합국이었으며, 한국 독립 운동을 진압하기 위한 협정을 체결했다. 우수리스크 시위에 고무된 블라디보스토크의 신한촌 한국인들은 같은 날 시위를 시작했으나 이 또한 진압되었고, 다음 날 또 다른 시위를 벌였다.[31]

모스크바에서는 8월 12일에 3·1 운동을 지지하는 공개 집회가 열렸으며, 소련 정치인 1명을 포함하여 약 200명이 참석했다. 이 집회는 좌익 성향이었고, 이오익종(Yi Ouitjyong)을 포함한 연사들은 사회주의적 틀에서 이 운동을 해석하고 한국인들이 소련과 연합하여 일본과 싸울 것을 옹호했다.[32]

한국에서 활동하는 외국인들은 이 운동을 기록하고 사진으로 남기는 데 중요한 역할을 했을 뿐만 아니라, 해외에 정보를 전달하는 역할도 했다.[3][22] 일본 제국을 떠난 최초의 관련 정보는 영어로 작성되어 상하이로 전달되었고, 3월 4일 상하이에서 이 운동에 관한 최초의 국제 기사가 발표되었다.[3] 시위 소식은 3월 10일, 상하이의 한국 독립 운동가들이 샌프란시스코로 보낸 전보를 통해 미국에 처음으로 전해졌다.[3] 다음 날, 미국 신문에 관련 기사가 실렸는데, 일부 기사는 사건의 진위 여부에 의문을 제기했다. 3월 11일자 ''호놀룰루 스타-불레틴''에서는 이전에 한국에서 적십자 활동을 자원했던 존 앨버트 매슈먼 판사가 상하이의 한국인들이 이 이야기를 날조했다고 생각한다고 밝혔다. 그는 일본의 탄압이 매우 심했기 때문에 그러한 대규모 시위가 거의 불가능하다고 주장했다.[3]

3월, 한국에 있던 30명의 외국 선교사들이 모여 일본의 한국 내 행위에 대한 국제적 관심을 끌어낼 방안을 모색했으며, "잔혹 행위에 대한 중립은 없다"라는 슬로건을 채택했다.[22] 스코필드(Schofield) 등 외국 선교사들은 시위를 기록하고 국제 언론과 정보를 공유했다.[22][49] 8월, 스코필드는 한국 선교사들을 대표하여 일본으로 가 하라 다카시(原敬) 수상 및 기타 저명한 일본 정치인들을 만나 시위대의 폭력적인 진압을 중단할 것을 촉구했다. 그는 일본의 수백 명의 외국 선교사들에게 공개 강연을 통해 식민 정책을 강력하게 비판했다.[34] 선교사들은 한국, 일본, 해외에서 시위에 대한 여러 기사와 반박을 발표했다.[22][35] 예를 들어, 식민 정부가 지원하는 영어 신문인 서울 프레스(The Seoul Press)의 보도에서는 교도소 상황이 휴양지와 같다고 주장했지만,[35] 스코필드는 이 주장을 조롱하고 일본이 사용한 고문 방법을 자세히 설명하는 반박 기사를 발표했다. 그의 행동에 대한 보복으로 일본은 1920년 그를 한국에서 떠나도록 압력을 가했다.[22]

미국 언론인 발렌타인 S. 맥클래치(Valentine S. McClatchy)(새크라멘토 비(The Sacramento Bee) 발행인)은 서울에 있었고 고종의 장례식과 초기 시위 상당 부분을 목격했다. 그는 일본 수사관들이 자신을 따라다니며 집을 수색하는 것을 묘사했는데, 이는 그가 시위에 대한 정보 유출을 막으려는 시도였던 것으로 보인다. 맥클래치는 결국 3월 17일에 한국을 떠났지만, 출국 전에 한반도를 돌아다니며 자신이 본 것을 기록했다. 귀국 후 그는 ''비(Bee)'' 4월 6일 자 1면을 시위에 할애하고 일본이 사건에 대한 정보를 조작한 것을 비판했다.[35]

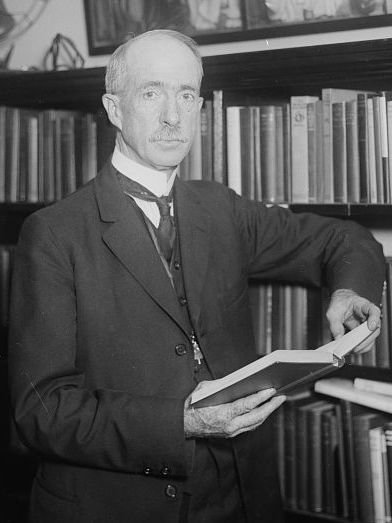

이전에 고종의 사절로 활동했던 미국 선교사 헐버트(Homer Hulbert)는 미국에서 대규모 청중 앞에서 한국 상황에 대한 기사를 발표하고 연설을 했다. 그는 한때 오하이오에서 1,200명 앞에서 연설했고, 1921년 3월 1일에는 뉴욕시에서 1,300명 앞에서 연설했다.

많은 교회들이 일본이 한국에 대한 정책을 바꿔야 한다고 주장했지만, 한국의 독립을 공개적으로 지지하지는 않았다. 기독교 교회 연합회 동방 관계 위원회는 3개월 동안 시위에 대한 조사를 실시하고 한국의 보도와 일치하는 125쪽 분량의 보고서를 발표했다. 캐나다 장로교회(Presbyterian Church in Canada)는 시위 진압에 대한 증거를 수집하여 보고서를 발표했다. 그들의 외국 선교부 사무총장 중 한 명은 "우편물과 전보가 검열되고 세상은 무지 속에 놓여 있는 동안 일본은 문명화된 국가인 체 한다"고 썼다.[22]

한국계 미국인 독립운동가들은 저술과 연설을 통해 미국 여론에 영향을 미치려 했다.[26] 그들은 독립운동을 알리는 데 헌신한 한국친우회를 4월에 설립했다. 이 단체는 결국 19개 도시에 지부를 두고 1만 명 이상의 회원을 거느리게 되었다. 1921년, Henry Chung(헨리 청)은 일본 식민주의를 비판하고 한국 독립을 옹호하는 책인 ''The Case of Korea''를 출판했다. 일본은 이 책의 출판을 막으려 했지만, ''뉴욕 타임스''는 이 책의 요약본을 게재했고, 전체 책은 미국 의회록에 제출되었다. 청은 자신의 책에 대해 수십 번의 강연을 했고, 학자 Brandon Palmer(브랜든 팔머)에 따르면 미국 지식인 사회에서 주목받는 인물이 되어 강연에 상당한 청중이 모였다. 그들의 저술 중 일부는 미국인의 공감을 불러일으킬 것이라고 알고 있던 한국 기독교인들의 불균형적인 박해에 전략적으로 초점을 맞추었다. 또한 한국의 상황을 중국에서의 일본 식민주의와 침략의 증가라는 맥락에서 제시했다.

러시아에서는 한국 기자들이 ''한인신보''와 같은 신문에 시위에 대한 글을 게재했고, 이는 러시아 기자들에 의해 인용되었다.[32]

한 한국 기자의 분석에 따르면, 시간이 지남에 따라 국제 언론은 일본의 주장에 대해 점점 더 회의적이 되었다.[3] 팔머의 분석에 따르면, 한국의 홍보 노력은 1920년대 초까지 계속되었다. 그들은 1921~1922년 워싱턴 해군 회의에서 인정을 받으려고 했지만 거절당했다. 이 회의에서 일본은 산둥 반도 점령지를 포기하고 여러 가지 군축 및 개방 정책에 동의했다. 팔머는 이러한 양보가 일본에 대한 미국의 비판을 누그러뜨렸다고 주장한다. 팔머는 한국 옹호 언론 운동이 일본과 한국에 대한 미국의 여론에 어느 정도 지속적인 성공을 거두었다고 주장했다. 그러나 미국 대중 전체는 한국에 대해 무관심했고, 그 결과로 중요한 정책 변화는 일어나지 않았다.

많은 국가 정부와 언론 매체는 움직임이 시작된 지 몇 주 안에 이를 알게 되었다.[58][11] 주요 외국 정부 중 어느 나라도 일본의 한국 지배에 이의를 제기하지 않았다.[53][11] 이는 대부분 각 정부가 일본과의 정책 목표 달성을 한국 지원보다 우선시했기 때문이다.[11][12] 일부 언론인과 정치인들은 일본의 시위 진압에 대해 비판적인 목소리를 냈다.[58]

미국의 3·1 운동에 대한 반응은 한국을 지지하는 어떠한 의미있는 조치도 취하지 않았다. 브랜든 팔머(Brandon Palmer) 학자는 미국이 공개적으로 한국 독립을 지지했다 하더라도 당시 상황으로 미루어 볼 때 이것이 한국의 해방으로 이어질 가능성은 희박했을 것이라고 주장했다. 더욱이 그는 미국이 자체적인 식민주의를 행사하고 자국민을 폭력적으로 억압했던 점을 언급하며, 한국 독립을 지지하는 것은 위선적으로 보였을 것이라고 지적했다.

1919년 4월, 미국 국무부(United States Department of State)는 주일 미국 대사에게 "서울 영사관은 미국이 한국 민족주의자들의 계획을 수행하는 것을 지원할 것이라는 믿음을 절대 고무해서는 안 되며, 일본 당국으로 하여금 미국 정부가 한국 민족주의 운동에 동정적인 것으로 의심하게 할 만한 어떠한 행동도 해서는 안 된다"고 전달했다.[59] 서울 주재 미국 총영사 레오 A. 버골츠(Leo A. Bergholz)는 한국 시위대에 대한 동정심을 표명하고 식민 개혁을 옹호한 것으로 알려져 있지만, 그 외에는 소극적인 태도를 취했다.

소수의 미국 정치인들이 한국과 3·1 운동에 대한 동정심을 표명했다. 미주리 주 상원의원 셀던 P. 스펜서(Selden P. Spencer)는 헨리 청(Henry Chung)의 저서 ''The Case of Korea'' 서문을 썼다. 7월 15일과 8월에, 미국 공화당(Republican Party (United States)) 상원의원 마일스 포인덱스터(Miles Poindexter)와 조지 W. 노리스(George W. Norris)는 국제연맹(League of Nations) 조약 비준에 반대하는 맥락에서 국회 의사록에 한국을 국제연맹이 지원하지 못한 국가의 예로 제시하는 반대 의견을 제출했다.[11] 노리스는 또한 한국의 친구 연맹(League of Friends of Korea)의 부회장을 역임했다. 한국 독립을 지지하는 결의안은 1920년 3월 18일 미국 상원(United States Senate)에서 부결되었다. 1921년, 미국 의회는 3·1 운동의 폭력적인 진압을 비난했지만, 일본의 한국 지배권은 인정했다. 이 성명서는 한국이 "캘리포니아, 애리조나, 뉴멕시코가 미국에 속한 것처럼 일본의 일부"라고 주장했다.

팔머는 "미국 대중의 한국의 고난에 대한 압도적인 반응은 무관심이었다"라고 주장한다. 3·1 운동은 제1차 세계 대전 이후에 발생했고, 미국의 관심은 종종 유럽 문제에 집중되었다. 여러 명의 비정치인 미국인들이 한국의 친구 연맹(League of Friends of Korea)에 가입하여 한국 독립 운동을 지지했다.

3·1 운동은 미국 언론에 보도되었지만, 종종 산발적으로 이루어졌고 주요 뉴스로 다뤄지지는 않았다. 한 한국 기자는 ''뉴욕 타임스''(The New York Times)가 3·1 운동 한 달 전에 한국 독립 운동을 비판하는 기사를 게재했다가, 곧 동정적인 입장으로 선회했다고 주장한다. 6월 15일, 이 신문은 6개 페이지 중 한 페이지 전체를 한국 근현대사와 3·1 운동 보도에 할애하여 한국 독립 선언문 전문을 재게재했다.[60]

중국 정부는 한국의 독립을 공개적으로 지지하지 않았지만, 중국 정치인들과 언론은 3·1 운동에 대한 동정과 칭찬을 자주 표명했다.[11][3] 저명한 신문인 ''민국일보''는 한동안 매일 시위를 보도했다.[4][3] 그 신문의 한 기사에는 "앞에 있는 사람이 쓰러지면 뒤에 있는 사람이 계속 전진한다. [한국인들은] 정말 죽음을 두려워하지 않는다"는 문구가 포함되어 있었다.[25] 중국 정치인 천두슈(陳獨秀)는 자신의 잡지 ''주간평론(每週評論)''에서 시위를 칭찬하고 중국인들이 한국의 본보기를 따라야 한다고 주장했다. 마오쩌둥(毛澤東)과 후스뉘엔(傅斯年)을 포함한 근대 중국의 다른 저명한 인물들도 지지 의사를 표명했다.[4] 베이징대학교(北京大學)의 학생 기자들도 시위에 대해 호의적인 글을 썼다.[4] 이러한 여론은 ''베이징데일리뉴스(Peking Daily News)''와 ''베이징텐진타임스(Peking and Tientsin Times)''를 포함한 중국의 영어 신문에서도 반영되었다.[11]

연합뉴스의 한 기자는 익명의 한국 학생이 미국의 윌슨 대통령에게 보낸 편지가 3·1 운동에 대한 중국 여론에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 주장했다. 미국이 그 편지를 받았는지 여부는 알 수 없지만, 중국 신문에 널리 재인쇄되었고, 그 후 한국에 대한 더욱 동정적인 보도로 바뀌었다.[61]

당시 러시아는 러시아 내전과 러시아 혁명에 휘말려 있었다. 반볼셰비키 러시아 국가의 외무부는 3월에 일본과 협의한 후 공식적으로 시위에 대해 중립적인 입장을 취했다.[32]

볼셰비키는 한국인들과의 연대를 자주 표명했다. 이후 일부 한국과 미국의 학자와 언론인들은 시위에 참여한 한국인들이 정치적 스펙트럼 전반에 걸쳐 있었으며, 레닌과 볼셰비키가 이러한 운동들을 자신의 대의와 연결하려고 적극적으로 노력했고, 그렇게 함으로써 이익을 얻을 수 있었다고 주장했다.[32][11] 소련이 러시아 극동 지역의 상당한 한국인 인구가 거주하는 영토를 장악한 후, 소련은 한국인들이 한국 독립 운동에 대한 지지를 공개적으로 표명하는 것을 허용하고 때로는 장려했다.[32][11]

내전으로 인해 러시아 일반 대중 사이에서 이 운동에 대한 전반적인 인식은 낮았을 가능성이 높지만, 주요 신문에서는 여전히 보도되었다. 다른 국가들에 비해 보도가 상대적으로 지연되었을 가능성도 있다. 2019년 시위에 대한 세계적 보도에 관한 한 연구에 따르면 좌익 신문인 ''프라우다''의 5월 3일 기사가 시위에 대한 가장 오래된 러시아 기사라고 한다. 이 기사는 일본의 폭력적인 시위 진압과 그 이후의 허위 정보 유포 캠페인을 비판했다.[32]

영국 정부와 언론은 일반적으로 이러한 시위에 대해 부정적인 견해를 표명했다.[62] 4월 15일 제암리 학살 이후 한국에 대한 동정 여론이 증가했을 가능성이 있다. 그러나 한국의 독립을 옹호하는 관리들은 없었고,[62] 많은 관리들이 일본의 주장에 동조하는 견해를 보였다. 당시 영국과 일본은 영일동맹을 맺고 있었으며, 영국은 이전에 일본에 의한 한국 병합을 옹호했고, 1907년 헤이그 협의회에서 한국의 병합 반대 시도를 막았다.[62]

초기에는 "타임스"와 "가디언"과 같은 영국 신문들은 로이터의 정보를 바탕으로 이 운동을 "폭동"으로, 시위대를 당국을 공격하고 건물을 불태운 폭력적인 폭도로 묘사했다. "한국에서의 볼셰비즘"이라는 제목의 한 기사는 상하이에 있는 좌익 한국인들이 한국에서 폭력적인 혁명을 일으키려 한다는 일본의 주장을 반복했다.[62]

한국에 있는 영국 성공회 선교회는 시위 이후 한국의 테러와 식민 정부의 탄압이라는 두 측면 사이에서 중립적인 입장을 유지하려고 시도한 것으로 알려졌다. 마크 트롤로프 주교는 일본의 한국 지배 지속을 옹호하고 문화 통치 개혁을 칭찬했다. 성공회 선교회의 이러한 문제에 대한 입장은 잠재적인 한국 개종자들을 소외시킨 것으로 알려졌다.[48]

윌리엄 로이드, 윌리엄 그렌펠 맥스 뮬러, 그리고 조지 커즌을 포함한 일부 영국 관리들은 한국에 대한 동정심을 표명했다. 커즌과 베일비 앨스턴은 일본 정부에 폭력 진압을 촉구했다. 앨스턴은 일본 당국이 "훈족보다 더 교활하고", "전쟁에서 독일인보다 더 뛰어나다"고 일본에 말한 것으로 알려졌다. 많은 영국 관리들이 한국의 자치 정도를 옹호했지만, 이는 일본의 반대에 부딪혔다.

1920년대 초, 아서 헤이데이와 토마스 월터 그런디 등 영국 국회의원들은 한국 문제에 대해 동정적인 언급을 하고, 한국을 위해 무엇을 할 수 있는지 질문했다. 또한 영국과 프랑스 양국에서 한국 독립을 옹호하는 단체인 한국의 친구들 ()이 결성되었다. 그러나 이러한 노력 중 어느 것도 중요한 결과를 가져오지는 못했다.[11]

말레이아 연방(British Malaya)의 신문들은 영국(U.K.)의 보도와 대체로 일치했지만, 일본의 폭력적인 대응에 대한 정보를 공유했다. ''말레이 트리뷴(The Malaya Tribune)''의 한 기사는 일본이 폭력으로는 불안을 막을 수 없을 것이라고 주장했다.[63] 4월 2일자 ''해협타임스(The Straits Times)''의 독자 질문에 대한 답변은 파리 강화 회의에서 한국의 주권 문제가 논의되지 않은 이유를 정당화하려고 시도했다.[63]

2019년 한국의 한 연구에 따르면, 영국령 인도(British India)의 신문 기사 중에는 이 운동에 관한 내용이 많지 않았다. 연합뉴스 기자는 이는 당시 인도가 영국의 식민지였기 때문일 가능성이 있다고 추측했다. 3월 27일 ''힌두스탄 타임스(The Hindu)''에는 "한국 폭동(Korean Unrest)"이라는 제목의 기사가 실렸는데, 이 기사에는 로이터(Reuters) 보도에서 종합한 정보가 포함되어 있었다. 이 기사와 4월 16일의 또 다른 보도는 이 운동을 폭력적인 무장 반란으로 묘사했다. 이후 이 신문에서 한국 관련 보도는 드물고 간략했다고 한다.[63]

당시 한국인들이 대표성을 요구하며 청원 중이던 파리 강화 회의를 주최하던 프랑스 정부는 이 운동의 진행 상황을 신중하게 관찰했다고 전해진다.[46] 연합통신 기자는 프랑스 정부가 이 운동이 자국 영토 내에서도 유사한 반식민지 항쟁을 불러일으킬 것을 우려했다고 주장했다.[46] 이 운동은 프랑스 신문에서 광범위하게 보도되었다. ''뤼미니테''와 같은 좌파 성향의 반식민주의 신문들은 이 운동을 칭찬했다. 여러 프랑스 신문은 시위 중 개성의 한국 여학생들이 프랑스 혁명과 밀접한 관련이 있는 라 마르세이즈를 불렀다는 일화를 보도했다.[46]

연합통신 기자는 오스트레일리아의 여론이 영국과는 다르며, 기사들이 종종 일본의 운동 진압 방식에 대한 회의적인 비판을 표명했다고 주장했다.[62]

멕시코 신문들은 3월 13일부터 이 운동에 대한 보도를 시작했으며, 일본의 행동을 광범위하게 비난했다고 전해진다.[58] 멕시코의 한국인 사회은 이 운동에 대한 모금 운동을 시작하여 모금된 자금을 상하이에 있는 한국 독립 운동가들에게 보냈다. 상당한 빈곤 속에 살았던 멕시코 한국인 사회가 독립 운동에 평균적으로 소득의 20%를 기부했다는 추정도 있다.[64]

독일은 제1차 세계 대전 패전 후 불안정으로 인해 이 운동에 대한 보도가 거의 없었던 것으로 알려져 있다. 이 시위에 대한 최초의 언급은 1919년 3월 22일 ''도이체 알게마이네 차이퉁''에 나타났으며, "한국에서의 소요가 진압되었다. 다시 평화가 찾아왔다"라는 두 문장으로 구성되었다. 그 후의 보도는 국내 문제에 대한 보도가 많았기 때문에 종종 짧았다고 전해진다.[65]

이탈리아는 8월 23일 ''코리에레 델라 세라''의 기사가 최초로 알려진 기사일 정도로 이 운동에 대한 보도가 제한적이었다. 이 기사는 식민 정부의 개혁 노력을 설명했으며, 시위에 대해서는 명시적으로 언급하지 않았다. 일부 한국 학자들은 이탈리아가 스스로 식민 지배국이었기 때문에 반식민주의 정서를 자극하지 않으려는 유인이 있었다고 주장했다. 또한 이탈리아와 일본은 이 무렵 여러 우호 조약과 협정을 체결했다.[65]

한국계 거주지 특히 코리아타운에서는 매년 3·1 운동 기념 행사를 개최해 왔다. 2024년에는 브라질, 몽골, 쿠웨이트, 타이완,[76] 미국[77] 등 여러 국가에서 기념 행사가 열렸다.

멕시코의 한국인들은 메리다에서 최근 몇 년 동안 3·1 운동 기념일을 공개 행사로 기념해 왔다. 일부 기념 행사에는 독립선언문 낭독 재현과 거리 행진이 포함되었다.[78][79]

쿠바의 한국인들 또한 기념 행사를 개최한 것으로 알려져 있다.

미국에서는 뉴욕주가 2024년 2월 27일 3월 1일을 유관순의 날로 지정했다.[80][81]

6. 4. 비판적 반응

윤치호는 3·1 운동을 순진한 애국심에 기초한 민족주의자들의 무모한 행동으로 파악했다.[113] 3월 2일자 일기에서 학생들을 앞세운 뒤 만세 대열에서 슬그머니 발을 뺀 기독교, 천도교계 인사들을 음모꾼들이라 규탄하기도 했다.[113] 1919년 3월 7일 경성일보에 기고한 담화문에서 윤치호는 약자가 강자에게 순종해야 평화가 온다는 논리로 3.1 운동을 비판했다.기독교 운동가이자 이화여자중학교 교사였던 김창제는 윤치호에게 자신이 3·1 만세 운동에 참여할 수 없는 이유로, 만세 운동 당시 누군가에 의해 각종 미신과 유언비어가 확산되었다고 밝혔다. 그는 3.1 운동에 대해 애국적이기는 하지만 투기, 미신, 허황된 말, 음모에 기초하고 있어서 동조할 수 없었다고 밝혔다.[144] 김창제는 누군가 조직적으로 유포시킨 유언비어가 평화적인 시위를 무력 시위로 만들고 급기야는 일본군의 잔인한 학살을 유도했다며 비판하였다.

김창제는 또한 다수가 참여해서 움직이는 일이 반드시 선량한 일이 아니라고 비판을 가하였다. 그는 만세 시위가 갈수록 폭력적으로 변해가는 점을 지적하며, 다수의 생각, 다수의 선택이 반드시 올바른 선택은 아니라는 견해를 피력하였다. 아울러 김창제는 다수의 선택이 무조건 올바른 선택이고 민주주의라고 해석하는 것을 반대했다. 윤치호는 그의 견해에 적극 공감하였다.

7. 관련 인물 및 단체

3·1 운동에는 다양한 인물과 단체가 참여했다.

- 우드로 윌슨: 미국 대통령으로, 민족자결주의를 제창하여 조선 독립운동에 영향을 주었다.[10] 그의 14개조 원칙은 제1차 세계 대전 이후 자결권을 포함한 새로운 세계 질서를 주창했고, 이는 한국인들에게 독립에 대한 열망을 불러일으켰다.[9]

- 김규식: 신한청년당 대표로 파리 강화 회의에 파견되어 조선 독립을 주장했다.[109] 그는 국내에서 독립 시위를 일으켜야 자신이 맡은 사명이 잘 수행될 것이라고 주장하며 3·1 운동의 계기를 마련했다.[110]

- 여운형: 신한청년당 당수로, 독립운동을 주도했다.[107]

- 김순애: 신한청년당 비밀연락원으로, 파리 강화 회의 파견 소식을 국내에 전달했다.

- 유관순: 천안 아우내 장터 만세 운동을 주도하고, 옥중에서 순국했다.[36] 3·1 운동의 상징적인 인물로, 대한민국에서는 순국선열로 기억되고 있다.

- 김향화, 정칠성: 수원, 경성에서 만세운동을 주도한 기생

- 신익희, 윤치영, 이광수: 2·8 독립 선언을 주도했다.

- 신태윤: 유관순과 함께 아우내 장터 만세 운동을 조직하고 만세 운동을 하였으며, 천안경찰서 헌병대에 투옥, 고문, 태형 처분을 받았다.

- 조병옥: 천안 아우내 장터 만세 운동 관련

- 임영신: 당시 공주, 천안읍내에서 만세운동을 주도한 여교사

- 박헌영, 허정숙: 독립운동가

- 상하이 임시정부, 한성 임시정부: 만세운동의 영향으로 파생된 망명 정부

- 무오 독립선언: 1919년 2월 1일, 중국 동북부 길림성에서 조소앙, 신채호 선생 등 만주와 러시아지역의 항일 독립운동지도자 39명이 제1차 세계 대전 종전에 맞추어 조국독립을 요구한 독립선언서이다. 다음달 3월 1일 서울에서 이루어진 3·1 독립선언의 도화선이 되었다.

- 신한청년당: 김규식을 파리 강화 회의에 파견하고, 국내 독립운동을 지원했다.[107] 여운형이 당수로 활동하며 독립운동을 주도했다.[107] 2·8 독립 선언에 직간접적 영향을 주었고, 파리 강화 회의 파견을 주도하였다.

7. 1. 민족대표 33인 및 48인

3월 1일 오후, 경성(현 서울특별시 서울) 중심부의 탑골공원에서 종교 지도자들이 모여 「독립선언서」를 낭독할 계획이었으나, 실제로는 인사동의 태화관(泰和館)으로 장소가 변경되었고, 그곳에서 선언서를 낭독하고 만세 삼창을 했다.[87] 이들은 흔히 '''민족대표 33인'''이라고 불린다.[88]| 종교 | 인명[82] | 직책 |

|---|---|---|

| 천도교 | 손병희 | 천도교 전 교주 |

| 권동진 | 천도교 교사 | |

| 오세창 | ||

| 임례환 | ||

| 나인협 | ||

| 홍기조 | ||

| 박준승 | ||

| 양한묵 | ||

| 권병덕 | ||

| 나용환 | ||

| 이종훈 | 천도교 장로 | |

| 홍병기 | ||

| 이종일 | 「천도교월보」 편집장 | |

| 최린 | 보성고등보통학교 교장 | |

| 김완규 | 일반 신도 | |

| 기독교 | 이승훈 | 장로교 교회 장로 |

| 이명룡 | ||

| 박희도 | YMCA 중앙 간사 | |

| 이갑성 | 세브란스병원 사무원 | |

| 양전백 | 장로교 목사 | |

| 김병조 | ||

| 유여대 | ||

| 길선주 | ||

| 오하영 | 남부 감리교 목사 | |

| 신석구 | ||

| 정춘수 | ||

| 최성모 | 북부 감리교 목사 | |

| 이필주 | ||

| 신홍식 | ||

| 김창준 | 북부 감리교 전도사 | |

| 박동완 | 북부 감리교회 보조서기 | |

| 불교 | 한용운 | 임제종 승려 |

| 백용성 | 조계종 승려 |

최남선이 〈독립선언서〉를 기초하였고, 1919년(대정 8년) 2월 27일까지 천도교 직영 인쇄소에서 2만 1천 매를 인쇄하여, 이후 천도교와 기독교의 조직망을 통해 대한민국 13개 도시에 배포한 것으로 알려져 있다.[112]

3.1 만세 운동의 첫 날 경성부 태화관에서 독립선언서를 낭독한 민족 대표 33인 외에, 박인호, 김홍규, 노헌용, 이경섭(이상 천도교), 김도태, 안세환, 함태영, 김원벽, 김세환(이상 기독교), 임규, 송진우, 현상윤, 최남선, 강기덕, 정노식, 김지환, 한병익 등을 합쳐 민족대표 48인으로 보기도 한다.

7. 2. 기타 관련 인물 및 단체

- 신한청년당 - 김규식을 파리 강화 회의에 파견하고, 국내 독립운동을 지원했다.[107] 여운형이 당수로 활동하며 독립운동을 주도했다.[107] 2·8 독립 선언에 직간접적 영향을 주었고, 파리 강화 회의 파견을 주도하였다.

- 유관순 - 천안 아우내 장터 만세 운동을 주도하고, 옥중에서 순국했다.[36] 3·1 운동의 상징적인 인물로, 대한민국에서는 순국선열로 기억되고 있다.

- 김규식 - 신한청년당 대표로 파리 강화 회의에 파견되어 조선 독립을 주장했다.[109] 그는 국내에서 독립 시위를 일으켜야 자신이 맡은 사명이 잘 수행될 것이라고 주장하며 3·1 운동의 계기를 마련했다.[110]

- 여운형 - 신한청년당 당수로, 독립운동을 주도했다.[107]

- 우드로 윌슨 - 미국 대통령으로, 민족자결주의를 제창하여 조선 독립운동에 영향을 주었다.[10]

- 김순애 - 신한청년당 비밀연락원으로, 파리 강화 회의 파견 소식을 국내에 전달했다.

- 김향화 - 수원에서 만세운동을 주도한 기생

- 정칠성 - 경성에서 만세운동을 주도한 기생

- 신익희 - 윤치영, 이광수 등과 2.8 독립선언을 주도했다.

- 신태윤 - 유관순과 함께 아우내 장터 만세 운동을 조직하고 만세 운동을 하였으며, 천안경찰서 헌병대에 투옥, 고문, 태형 처분을 받았다.

- 윤치영

- 이광수

- 조병옥 - 천안 아우내 장터 만세 운동 관련

- 박헌영

- 임영신 - 당시 공주, 천안읍내에서 만세운동을 주도한 여교사

- 허정숙

- 상하이 임시정부 - 만세운동의 영향으로 파생된 망명 정부

- 한성 임시정부

- 무오 독립선언 - 1919년 2월 1일, 중국 동북부 길림성에서 조소앙, 신채호 선생 등 만주와 러시아지역의 항일 독립운동지도자 39명이 제1차 세계 대전 종전에 맞추어 조국독립을 요구한 독립선언서이다. 다음달 3월 1일 서울에서 이루어진 3·1 독립선언의 도화선이 되었다.

8. 기타

1946년 3월 1일 제27회 기념식을 시초로 국가 경축일로 지정되고[146], 1949년 10월 1일 <국경일에관한법률>을 공포함으로써 국경일로 지정되었다. 3·1 운동은 발생 이후 매년 한국과 한국계 이민자 사회에서 기념되어 왔다. 역사적으로 좌우 성향의 한국 단체 모두 이 날을 기념해왔다. 예를 들어 1920년대 중국에서는 우익 성향의 한국국민당 (1935년)|韓國國民黨|한국국민당한국어과 좌익 성향의 한국혁명당이 정치적 견해 차이를 극복하고 참관객들에게 단결된 모습을 보여주기 위해 공동 기념식을 거행하기도 했다.

일제강점기에는 독립운동가들이 이 날을 기념하여 연설, 집회, 시위 등을 계획했다. 한국과 일본 거주 한국인, 만주의 한국인들은 종종 비밀리에 이러한 행사를 개최했다. 《동아일보》는 한국에서 여러 차례 이 날을 공개적으로 기념했고, 그 때문에 처벌을 받았다.[70]

기념식은 일반적으로 독립선언서 낭독, 연설, 애국가 제창, 그리고 특히 태극기와 같은 애국적 상징물 전시를 포함했다. 1920년대 상하이와 만주에서 열린 기념식에서는 여러 곡의 기념 노래가 작곡되고 불려졌다. 최선웅 학자는 1930년대 좌익 성향의 한국독립당이 무산계급 국제주의를 증진하기 위해 기념식에서 애국적 상징물의 수를 줄이려고 노력했다고 서술했다. 사교 행사, 특히 만찬(자금이 부족할 경우 다과)이나 체육대회와 같은 행사들도 많은 기념식에 포함되었다. 또한 한국인들이 애국적인 상징물로 장식된 차를 타고 다니면서 독립운동 관련 전단을 배포한 기록도 있다.

기념식은 역사적으로 사적인 기부금, 단체 회비, 정부 보조금으로 운영되었다. 러시아, 중국, 미국, 쿠바 등에 거주하는 다양한 경제적, 사회적 배경을 가진 한국인들이 기념행사를 위해 기부한 기록이 있다.

최선웅은 한국 분단 이후 기념식이 증가하는 정치적 양극화를 반영했다고 주장한다. 남한의 대한민국 미군정에서는 좌우익 단체들이 별도로 기념행사를 개최했다. 우익 단체들은 계속해서 애국적 상징물을 두드러지게 전시했다. 기념식에는 한국의 통일을 바라는 열망도 담기게 되었다.

미군정기 시대인 1946년 2월, 3월 1일은 공휴일로 지정되었다. 같은 해 기념일에는 서울에서 다양한 행사가 열렸다. 그날 이른 아침, 좌익 성향 단체가 남산에서 기념식을 거행했다. 그리고 보신각에서는 대규모 기념 행사가 열렸는데, 이 행사에는 이승만, 김구, 오세창이 참석했다. 최남선은 이 행사에 불참했는데, 이는 그가 이후 일본과 협력했기 때문이다.

1947년 3월 1일 제주도에서는 3만 명이 참석한 집회가 열렸고, 이 집회에서 신탁통치 반대 운동이 3·1 운동 정신과 결합되었다.[71]

1949년 10월 1일 대한민국은 3월 1일을 삼일절(삼일절|三一節|삼일절한국어)이라는 국경일로 지정하고, 중앙정부와 지방정부가 기념식을 주관하도록 했다. 매년 탑골공원에서는 독립선언문 낭독 재현 행사가 열린다.[53] 1950년 대한민국은 3·1 운동에 관해 작곡·공연된 여러 곡 중 정인보의 노래를 공식 기념곡으로 채택했다.

2018년 문재인 정부는 3·1 독립운동 및 대한민국 임시정부 100주년 기념사업위원회를 설립하여 기념 행사를 진행했다.[72] 대한민국 임시정부는 일제강점기 동안의 대한민국 망명 정부였으며, 현재 대한민국 정부의 전신이다. 북한은 "일정 문제"를 이유로 이 기념 사업에 참여하지 않았다.[73] 위원회는 2020년 6월 활동을 종료했다.

1946년, 북조선 임시인민위원회는 이 날을 국경일로 지정했다. 하지만 나중에 변경되어 "반일인민봉기기념일"(반일인민봉기기념일|反日人民蜂起紀念日|반일인민봉기기념일한국어)로 이름이 바뀌고 국경일 지위가 격하되었다. 기념 행사는 대부분 중앙에서 이루어지며, 지방 기념 행사는 거의 없다고 알려져 있다. 이 행사는 반미 및 반일 감정을 고취시키는 데 초점을 맞추고 있다.[5][67]

한국 분단 이전에는 태극기와 애국가가 3·1 운동 기념과 널리 관련되어 있었지만, 시간이 지남에 따라 북한의 기념 행사와 3·1 운동에 대한 역사적 글에서 이러한 상징들이 사라졌다. 최선웅은 이것이 시간이 지남에 따라 이러한 상징들이 우익 성향의 한국인들과 더욱 관련되게 된 결과라고 추측한다.

9. 사진

3·1운동 당시 촬영된 사진은 현재 남아있는 것이 많지 않다.[147]

몇 가지 참고할 만한 사진 자료는 다음과 같다:

- <

> 사진집 : 3·1운동을 설명할 때 가장 많이 인용되는 사진들이 수록되어 있다. 1919년 10월과 1920년에 제작된 두 가지 버전이 있으며, 1920년 판에는 적십자회 단체 사진 등이 추가되었다. 이 사진들은 스코필드 선교사가 촬영한 것으로 알려져 있지만, 정확한 촬영자는 불분명하다. - 1919년 판: 일본 외무성 소장 [http://db.history.go.kr/id/haf_073_0940 <<불령단 관계잡건>> 조선인의 부 - 재상해지방 1권] 및 [https://exhibitions.library.columbia.edu/exhibits/show/kio/pamphlet 미국 컬럼비아대학 버크도서관] 소장.

- 1920년 판: [https://search.i815.or.kr/ImageViewer/ImageViewer.jsp?id=1-013092-000 독립기념관] 및 미국 USC 등 소장.

- 일본 신문 게재 사진: <<오사카매일신문>>, <<오사카조일신문>> 등에서 1919년 3월 4일부터 3·1운동 관련 기사를 보도하면서 서울, 평양 등지의 시위 사진을 게재했다. (기생으로 잘못 알려진) 여학생들의 만세 시위 참여 사진이 대표적이다. 이 사진들의 실제 시위 장면 촬영 여부는 논란이 있지만, 3·1운동을 설명하는 데 자주 사용된다.[147]

다음은 <

참조

[1]

웹사이트

3.1혁명 100년, 이젠 복지국가 혁명이다

https://www.pressian[...]

2024-05-14

[2]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-30

[3]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-04-30

[4]

뉴스

Why Did Mao, Nehru and Tagore Applaud the March First Movement?

http://www.koreafocu[...]

2009-06-27

[5]

뉴스

In North Korea, March 1st is distortedly taught as being caused by the Kim Il-sung family

https://imnews.imbc.[...]

2023-03-08

[6]

서적

National Institute of Korean History

[7]

웹사이트

The 1919 Independence Movement in Korea and Interconnected East Asia: The Incremental Unfolding of a Revolution

https://apjjf.org/20[...]

2024-06-16

[8]

서적

National Institute of Korean History

[9]

서적

National Institute of Korean History

[10]

학술지

"Awakening Asia": Korean Student Activists in Japan, The Asia Kunglun, and Asian Solidarity, 1910–1923

[11]

백과사전

3·1운동 (三一運動)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-29

[12]

서적

Korea: Division, Reunification, and U.S. Foreign Policy

https://books.google[...]

Monthly Review Press

1998-12-01

[13]

간행물

孫世一의 비교 傳記 (64)

http://monthly.chosu[...]

2023-05-01

[14]

서적

First Korean congress, held in the Little theatre, and Delancey streets, April 14, 15, 16

http://archive.org/d[...]

1919-01-01

[15]

뉴스

Did you know that ...(22) The coffee plot

https://www.koreatim[...]

2017-09-06

[16]

웹사이트

[Newsmaker] Handwritten English translation of Feb. 8 Declaration of Independence found after 104 years

https://www.koreaher[...]

2023-09-28

[17]

백과사전

2·8독립선언서 (二八獨立宣言書)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-29

[18]

웹사이트

https://www.donga.co[...]

2022-01-01

[19]

웹사이트

http://www.kosinnews[...]

2024-05-07

[20]

웹사이트

https://mediahub.seo[...]

Seoul Metropolitan Government

2024-05-05

[21]

웹사이트

Department History: Dr. Frank Schofield

http://www.ovc.uogue[...]

Ontario Veterinary College, University of Guelph

[22]

학술지

"The arch agitator:" Dr. Frank W. Schofield and the Korean independence movement

2009-08-01

[23]

서적

First Korean congress, held in the Little theatre, and Delancey streets, April 14, 15, 16

http://archive.org/d[...]

1919-01-01

[24]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-04-29

[25]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-04-30

[26]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-01

[27]

백과사전

3·13반일시위운동 (三·一三反日示威運動)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-03

[28]

영상매체

https://www.youtube.[...]

KBS역사저널 그날

2024-04-03

[29]

웹사이트

http://www.worldkore[...]

2024-04-03

[30]

서적

독립기념관 한국독립운동사연구소

2008-01-01

[31]

웹사이트

https://www.donga.co[...]

2024-04-01

[32]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-01

[33]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-05-05

[34]

웹사이트

https://e-gonghun.mp[...]

Ministry of Patriots and Veterans Affairs

2024-05-02

[35]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-01

[36]

뉴스

Overlooked No More: Yu Gwan-sun, a Korean Independence Activist Who Defied Japanese Rule

https://www.nytimes.[...]

2024-04-30

[37]

웹사이트

3·1운동 103만명 참가·934명 사망… 첫 공식 집계 나왔다

https://www.chosun.c[...]

2024-05-07

[38]

웹사이트

http://www.jbsori.co[...]

2024-05-07

[39]

웹사이트

3.1운동 100주년 기념 "삼일운동 데이터베이스" 공개

https://www.history.[...]

2019-02-20

[40]

웹사이트

https://db.history.g[...]

National Institute of Korean History

2024-05-06

[41]

웹사이트

3·1운동 당시 시위 1716건… 日帝 통계보다 2배 많았다

https://www.chosun.c[...]

2024-05-07

[42]

웹사이트

https://db.history.g[...]

National Institute of Korean History

2024-05-07

[43]

웹사이트

https://db.history.g[...]

National Institute of Korean History

2024-05-07

[44]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-29

[45]

서적

East Asia : a cultural, social, and political history

[46]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-02

[47]

학술지

The Korean Student Movement in Japan and Japanese Anxiety, 1910–1923

https://cir.nii.ac.j[...]

2004-03-30

[48]

서적

The Cross and the Rising Sun, Volume 2,: The British Protestant Missionary Movement in Japan, Korea and Taiwan

https://books.google[...]

Wilfrid Laurier University Press

1990

[49]

웹사이트

[Korea Encounters] Frank Schofield, 'a most dangerous man' and an 'eternal Korean'

https://www.koreatim[...]

2024-05-02

[50]

학술지

Marketing Assimilation: The Press and the Formation of the Japanese-Korean Colonial Relationship

https://www.jstor.or[...]

2011

[51]

학술지

Criticising Colonialism in pre‑1945 Japan

https://journals.ope[...]

2015-01-01

[52]

웹사이트

https://www.donga.co[...]

2024-03-12

[53]

웹사이트

The Centenary of Korea's Sam-il (March First) Independence Movement: Remembering Japanese Art Critic Yanagi Sōetsu's Solidarity with Colonized Koreans

https://apjjf.org/20[...]

2024-05-04

[54]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-02-11

[55]

웹사이트

https://www.nl.go.kr[...]

2024-02-02

[56]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-12

[57]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-12

[58]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-04-30

[59]

서적

United States Policy Regarding Korea, Part I: 1834–1941

US Department of State

[60]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-01

[61]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-01

[62]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-01

[63]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-03

[64]

웹사이트

https://www.sisain.c[...]

2024-04-30

[65]

웹사이트

https://www.yna.co.k[...]

2024-05-02

[66]

웹사이트

Constitution of the Republic of Korea

https://elaw.klri.re[...]

Korea Legislation Research Institute

2022-05-16

[67]

뉴스

Eight-year-old boy Kim Il Sung gathered the independence movement and travelled 30 li

https://www.dailynk.[...]

2023-03-08

[68]

뉴스

Opinion {{!}} May Fourth, the Day That Changed China

https://www.nytimes.[...]

2024-04-30

[69]

웹사이트

May Fourth Movement

https://www.britanni[...]

2024-04-30

[70]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-09

[71]

웹사이트

3·1절 기념 시위 사건 - 디지털제주문화대전

http://www.grandcult[...]

2024-06-08

[72]

웹사이트

March 1st Independence Movement and Korean Provisional Government >Memories & Gratitude>March 1st Independence Movement>March 1st Independence Movement

https://www.together[...]

2020-03-14

[73]

웹사이트

Korea Commemorates 100th Anniversary of March 1st Independence Protests

https://thediplomat.[...]

2019-03-01

[74]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-05-03

[75]

웹사이트

Kim Tu Bong and the Flag of Great Extremes

http://www.dailynk.c[...]

2016-08-10

[76]

웹사이트

http://www.worldkore[...]

2024-05-02

[77]

웹사이트

https://news.koreada[...]

2024-05-02

[78]

웹사이트

https://overseas.mof[...]

2019-03-06

[79]

웹사이트

http://www.dongponew[...]

2024-04-29

[80]

뉴스

New York State to institute official day to honor Yu Gwan-sun and Mar. 1 movement

https://english.hani[...]

2024-05-02

[81]

뉴스

New York enacts Yu Gwan-sun Day

https://en.yna.co.kr[...]

2024-05-02

[82]

웹사이트

3·1운동(三一運動)

https://encykorea.ak[...]

2023-09-20

[83]

웹사이트

韓国、日本からの独立運動記念日に国旗掲揚がはばかられる理由=韓国ネット「僕も今年はやめておく」「国旗を見てまず思い浮かぶのは…」 Record china:2017年2月28日

http://www.recordchi[...]

[84]

일반

[85]

웹사이트

南北共同記念事業から光復節が抜けた理由…「建国」めぐる見解の違いのため(1) Joongang Ilbo 中央日報

https://japanese.joi[...]

2018-11-02

[86]

일반

[87]

일반

[88]

일반

[89]

웹사이트

【萬物相】三・一節の基本的な事実を知らない韓国人

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2019-03-01

[90]

웹사이트

朝鮮騒擾経過概要 国立公文書館

https://www.jacar.go[...]

[91]

웹사이트

韓国の3・1運動記念館「暴動化しながら進んだ」

https://megalodon.jp[...]

[92]

서적

『日韓共鳴二千年史』

明成社

[93]

웹사이트

朝鮮騒擾経過概要(3-6ページ) 国立公文書館

https://www.digital.[...]

[94]

일반

[95]

웹사이트

防衛省防衛研究所 有田中尉に係る裁判宣告の件

[96]

일반

[97]

일반

[98]

일반

[99]

웹사이트

防衛省防衛研究所 有田中尉に係る裁判宣告の件

[100]

서적

趙聖九『朝鮮民族運動と副島道正』

[101]

서적

宮田節子「三・一運動について」(『歴史と地理』522号、1999)

[102]

서적

姜東鎮『日本の朝鮮支配政策史研究』

[103]

서적

姜東鎮/同書

[104]

서적

[[呉善花]]「日韓併合への道 完全版」

[[文春新書]]

2012-07

[105]

웹사이트

コトバンク「世界大百科事典」

https://kotobank.jp/[...]

2021-05-27

[106]

간행물

『金日成回顧録』に記された「3.1人民蜂起」 – 朝鮮学校のある風景

https://www.urihakky[...]

一粒出版

[107]

웹인용

잊혀진 지도자 몽양 여운형

https://mongyang-arc[...]

2024-07-30

[108]

방송

하울이 본 한국독립운동사 제10부 황포의 눈물

EBS

[109]

서적

한국독립운동사사전,3-7 :운동·단체편(4)

독립기념관 한국독립운동사연구소

[110]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[111]

서적

새 친일파를 위한 변명

http://www.hani.co.k[...]

춘추사

2003

[112]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[113]

뉴스

윤치호일기

http://www4.hankooki[...]

한국일보

2001-02-16

[114]

일반

[115]

웹인용

기미 독립 선언서(己未 獨立宣言書)

http://www.mshani.kr[...]

2013-09-20

[116]

서적

한국독립운동지혈사(상)

서문당

[117]

서적

일본의 식민지 조선통치 해부

어문학사

[118]

서적

한국사 새로보기

풀빛

2001

[119]

일반

[120]

독립유공자

[121]

뉴스

광복 61주년, 독립운동가 313명 포상

http://mpva.go.kr/di[...]

디지털보훈신문

2006-08-08

[122]

서적

2006년도 조사보고서 II - 친일반민족행위결정이유서

2007-08-18

[123]

서적

2007년도 조사보고서 II - 친일반민족행위결정이유서

2007-12

[124]

웹사이트

남원학살사건

http://preview.brita[...]

한국 브리태니커 온라인

2010-01-04

[125]

웹사이트

현대인물-문용기

http://iksan.kccf.or[...]

익산문화원

[126]

서적

한국독립운동지혈사(하)

서문당

[127]

뉴스

다시 보는 군산 3∙5독립만세운동

https://news.naver.c[...]

뉴시스

2007-03-01

[128]

뉴스

[전북]군산 옛 구암교회에 ‘3·1운동 기념관’ 오픈

http://www.donga.com[...]

동아일보

2008-11-21

[129]

서적

한국독립운동사 자료 41 - 중국동북지역편 III

국사편찬위원회

2005

[130]

서적

일본의 식민지 조선통치 해부

어문학사

[131]

서적

함께 보는 한국근현대사

서해문집

2004

[132]

서적

3·1 운동

경세원

2002

[133]

서적

한국독립운동지혈사

http://encykorea.aks[...]

1920

[134]

서적

역사 2

http://www.kyohak.co[...]

교학사

2013

[135]

웹사이트

朝鮮騷擾事件一覽表

http://db.history.go[...]

한국사데이터베이스

[136]

웹사이트

조선소요사건관계서류

http://db.history.go[...]

한국사데이터베이스

[137]

웹사이트

소요사건 검거건수 조사표

http://db.history.go[...]

한국사데이터베이스

[138]

서적

윤치호일기

1919-05-31

[139]

서적

윤치호일기

1919-03-05, 1919-05-28, 1919-05-31

[140]

서적

고등학교 한국사 교과서

(주)미래앤컬쳐

2010-07-30

[141]

서적

실록 친일파

돌베개

1991-02-01

[142]

뉴스

역사스페셜, 조선 독립투사 변호했던 日 변호사 조명… 방송사들 다양한 3·1절 특집

http://news.kukinews[...]

국민일보

2012-02-29

[143]

뉴스

“독립만세” 3·1 운동의 조력자…푸른 눈의 이방인들

http://news.kbs.co.k[...]

KBS 뉴스

2018-03-01

[144]

서적

윤치호 일기 1916~1943:한 지식인의 내면세계를 통해 본 식민지시기

인물과 사상사

2001

[145]

간행물

수원을 아시나요

https://www.suwon.go[...]

수원문화원

2012-12-20

[146]

법률

군정법률 제2호 경축일공포의관한건

1946-02-21

[147]

서적

일본신문 한국독립운동기사집(1~2)

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

KB금융·서경덕·이상순 손잡고...광복80주년 캠페인

창덕궁서 헤어진 ‘아버지 그림’과 ‘아들 그림’, 105년 만에 경복궁에서 만나다

정청래 "참담한 망언!"…김형석 광복절 경축사 직격 [현장영상]

정청래 "지금도 역사 쿠데타 지속…역사 내란 세력도 척결"

“조선 총독, ‘도살자’ 별명처럼 행동”···아펜젤러 2세가 겪은 ‘세 개의 한국’

“광복은 연합국 선물” 김형석 독립기념관장 사퇴 촉구 봇물

아펜젤러 2세가 본 유년·일제강점·해방기 ‘세 개의 한국’…‘해방정국과 배재학당’

'독립' 품었던 태극기, 왜 '분열의 깃발'로 변했나

불에 타고 찢어져도…태극기에 담긴 항일의 역사

불타고 찢어져도…숨기고 덧칠하며 지켜낸 태극기

유관순 남매, 뉴욕 타임스퀘어서 “대한독립 만세” 외친다…AI로 복원

이 대통령 "광복으로 찾은 빛, 지켜내자"…일본엔 "역사 직시해야"

총독부 화장실에 '대한독립만세'…80년 전 '이름 모를 이들의 저항'

[자막뉴스] 58년 만에 조국의 품으로…임창모 지사 유해 봉환

한국현대사의 ‘잃어버린 고리’ 김규식의 삶 복원하다 [.txt]

[책과 삶] ‘외로운 세계인’ 김규식의 가려진 삶을 좇다

광복 80년, 백마 타고 온 초인을 떠올리며

KB금융, 광복 80주년 캠페인 전개

“독립 영웅을 기억합니다”···전북교육청, ‘독립운동 영상’ 제작

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com