복모동물

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

복모동물은 배에 털이 있다는 의미의 이름처럼 몸의 배쪽에 섬모를 가진 작은 동물로, 전 세계의 해양, 담수, 토양 등 다양한 환경에 분포한다. 자웅동체이며, 일부 종은 단성 생식이나 처녀 생식을 한다. 몸길이는 0.06~3mm이며, 섬모, 큐티클, 근육 등으로 구성되어 있다. 소화기관은 입에서 항문으로 이어지며, 호흡 및 순환 기관은 없다. 복모동물은 12과 150여 종으로 분류되며, 큰털벌레목과 센털등털벌레목으로 나뉜다. 과거에는 환형동물로 분류되기도 했으나, 현재는 독립된 분류군으로 간주된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 복모동물 - 센털등털벌레목

센털등털벌레목은 섬모를 이용해 이동하는 가늘고 긴 몸체의 극미세동물로, 담수 및 해양 환경에 서식하며 박테리아 등을 섭취하고 완전변태를 하며, 수질 정화와 먹이 사슬에서 중요한 역할을 하는 지표종으로서 생태적, 학술적 가치를 지닌다. - 복모동물 - 큰털벌레목

큰털벌레목은 발가락털벌레과, Hummondasyidae, 비늘털벌레과, 큰털벌레과, Planodasyidae, Redudasyidae, Thaumastodermatidae, 술잔털벌레과, Xenodasyidae를 포함하는 목으로, 각 과는 다양한 학자들에 의해 명명되었다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

| 복모동물 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| |

| 학명 | Gastrotricha |

| 명명자 | Metschnikoff, 1865 |

| 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 상문 | 편형동물상문 |

| 문 | 복모동물문 |

| 목 | 이타치무시목 오비무시목 |

2. 어원

학명 ''gastrotrich''는 "배"(영어: ''stomach'', 한자: 복(腹))를 의미하는 그리스어 γαστήρ|가스테르grc(''gaster'')와 "털"(영어: ''hair'', 한자: 모(毛))을 의미하는 θρίξ|트릭스grc(''thrix'')가 합쳐진 말이다.[2] 한국어 명칭인 '복모동물' 역시 이 그리스어 어원에서 유래했다. 이 이름은 1865년 러시아의 동물학자 일리야 메치니코프가 처음 사용했다.[1] 영어권에서 흔히 쓰이는 이름인 'hairyback'은 '복모동물'을 잘못 번역한 것으로 추정된다.[3]

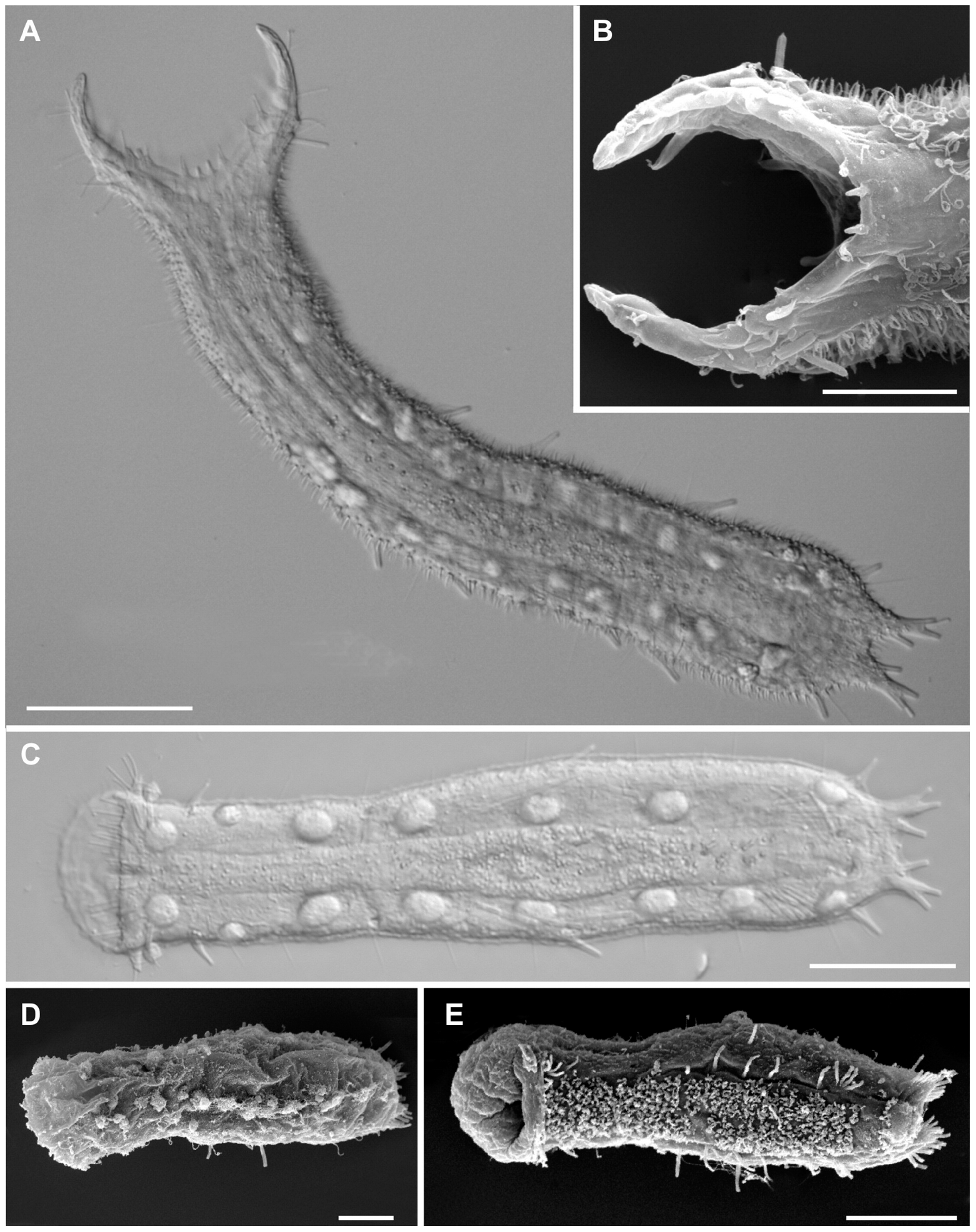

복모동물문은 이타치벌레 등을 포함하는 극히 작은 수중 동물의 총칭이다. 매우 작아서 현미경으로 관찰해야만 발견할 수 있으며, 후생동물 중에서 가장 작은 동물군 중 하나로 여겨진다. 작은 것은 70μm 정도이며, 큰 것이라도 1mm에 달하는 경우는 드물고 대개 500μm 이하다.

3. 특징

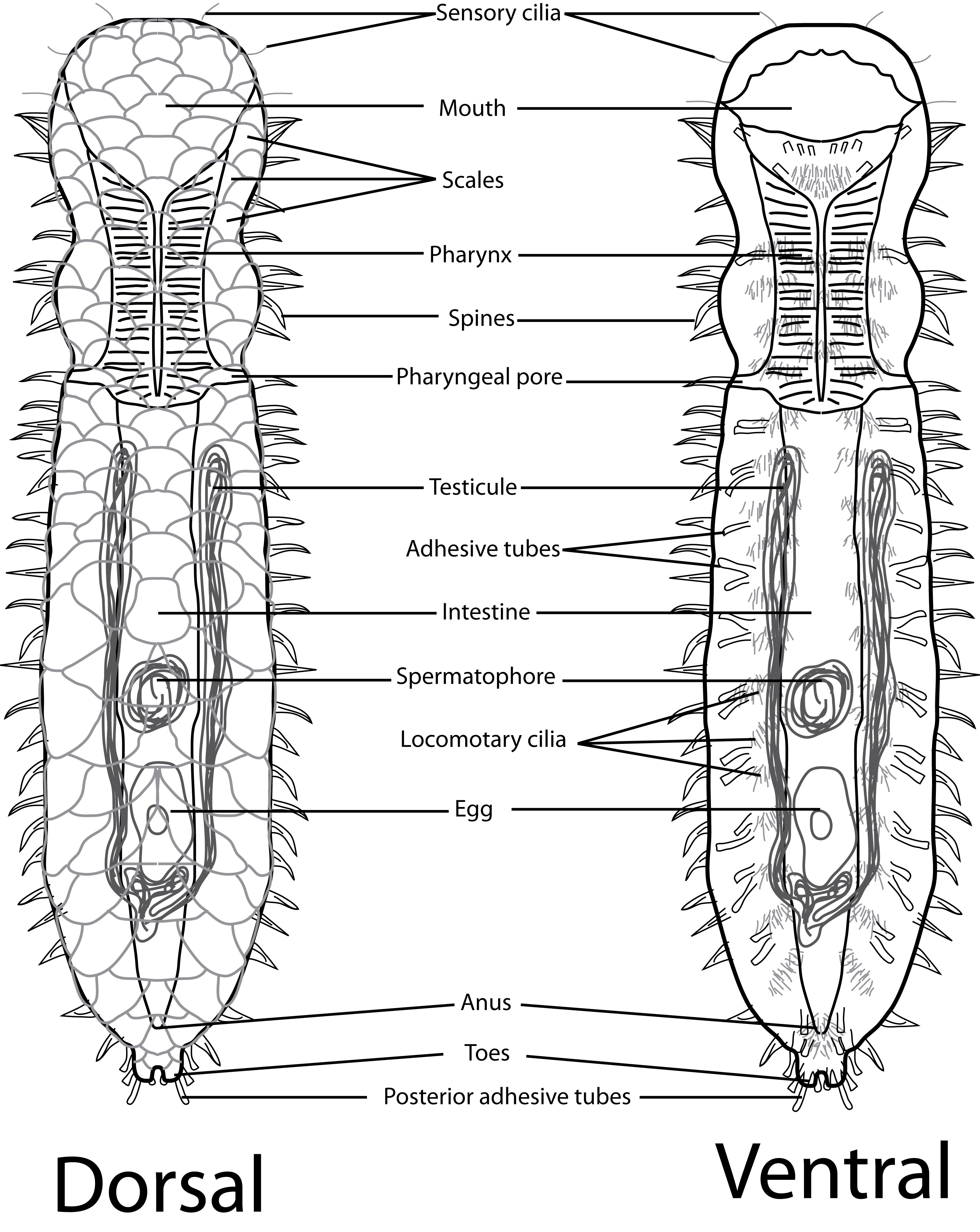

몸은 앞뒤로 가늘고 길며, 양측 대칭이고 배와 등의 구별이 있다. 특별한 부속지는 없으며, 몸 복면에 있는 섬모를 이용하여 움직인다. 또한, 복면의 점착선을 이용해 물체에 부착할 수 있다. 몸 표면은 큐티클로 덮여 있으며, 종에 따라 인편이나 가는 자침이 표면에 배열되어 있기도 하다.

소화관은 몸 앞쪽 끝의 입에서 시작하여 몸 뒤쪽 끝 가까이의 배쪽 면에 있는 항문까지 직선으로 이어진다. 배설 기관으로는 원신관이 있으며, 털벌레목에서는 한 쌍이 복면에 열린다. 근육계는 주로 종주근으로 이루어져 있으며, 환상근은 없는 경우가 많다.

대부분 자웅동체이지만 암수 생식 기관이 동시에 성숙하지는 않으며, 털벌레목의 일부 종처럼 수컷 생식 기관이 퇴화하여 단성생식을 하는 경우도 있다. 알에서 부화한 유생은 성체와 거의 같은 모습이며, 별도의 변태 과정 없이 직접 발생한다.

복모동물은 주로 수중의 조류나 침전물 표면, 또는 그 사이의 간극에서 기어 다니며 생활한다. 미세 조류나 데트리투스를 먹고 살며, 기생 생활을 하는 종은 알려져 있지 않다. 큰띠벌레목에는 모래 입자 사이 등에 서식하는 간극생물이 많다.

복모동물은 정수성을 나타내는데, 이는 성체의 세포 수가 종마다 유전적으로 고정되어 있다는 의미이다. 세포 분열은 배아 발생이 끝나면 멈추고, 이후의 성장은 개별 세포의 크기가 커지는 방식으로만 이루어진다.[5]

3. 1. 구조

복모동물은 몸 길이가 약 0.06mm에서 3mm까지 다양하며[9], 후생동물 중에서 가장 작은 동물군 중 하나로 여겨진다. 작은 것은 70μm 정도이며, 큰 것이라도 1mm에 달하는 경우는 드물고 대개 500μm 이하다. 몸은 앞뒤로 가늘고 길며, 양측 대칭이고 배와 등의 구별이 있다. 몸체는 투명하고 띠 모양 또는 볼링핀 모양이며, 등쪽은 아치형이고 배쪽은 평평하다. 부속지는 없으며, 복면에 있는 섬모를 이용하여 운동한다.

몸의 앞쪽 끝은 명확한 머리로 구분되지는 않지만, 감각 기관, 뇌, 인두를 포함한다. 섬모는 입 주위와 머리 및 몸통의 복부 표면에서 발견된다. 몸통에는 내장과 생식 기관이 들어 있다. 몸의 뒤쪽 끝에는 물체에 부착하는 데 사용되는 시멘트선(cement gland)이 있는 두 개의 돌출부가 있다. 이는 한 선이 접착제를 분비하고 다른 선이 분리제를 분비하여 연결을 끊는 이중 선 시스템이다.[5] 큰띠벌레목에 속하는 종들은 앞쪽 끝과 몸의 측면에도 추가적인 접착선을 가지고 있다.[5]

몸 벽은 큐티클, 표피, 그리고 세로 방향과 원형의 근육 섬유 띠로 구성된다. 털벌레목에서는 종주근만 있고 환상근은 없다. 일부 원시적인 종에서는 각 표피 세포에 단 하나의 섬모가 있는데, 이는 윤형동물문과 공유하는 특징이다.[5] 동물의 전체 복부 표면에 섬모가 있거나, 섬모가 열, 반점 또는 가로 띠 형태로 배열될 수 있다. 큐티클은 일부 종에서 국소적으로 두꺼워져 비늘(인편), 갈고리, 가시 등을 형성하며, 표면에 늘어서 있는 경우가 많다.[5]

체강은 없으며, 동물의 내부는 분화가 덜 된 결합 조직으로 채워져 있다. 큰띠벌레목에서는 Y자 모양의 세포가 각각 액포를 포함하며 내장을 둘러싸고 정수압 골격으로 기능할 수 있다.[5]

소화관은 몸 앞쪽 끝의 입에서 시작하여, 길고 근육질인 인두로 이어진다. 인두는 삼각 또는 Y자 모양의 내강을 가지며, 근상피 세포로 덮여 있다. 인두는 분비선 및 소화 세포로 덮인 원통형 장으로 연결되고, 항문은 몸 뒤쪽 끝 가까이의 배쪽 면에 열린다.[5] 일부 종에서는 인두에 복부 표면으로 열리는 구멍이 있는데, 이 구멍에는 밸브가 있어 먹이를 먹는 동안 삼킨 과도한 물을 배출할 수 있다.[5]

배설 시스템은 원신관(protonephridia)으로 구성된다. 질소 폐기물은 몸 벽을 통해 배출될 가능성이 높으며, 원신관은 주로 삼투압 조절에 관여하는 것으로 여겨진다.[5]

특이하게도, 원신관의 배설 세포는 전형적인 불꽃 세포 형태가 아니라 'cyrtocytes'라고 불리는 구조를 가진다. 이 세포는 일련의 세포질 막대를 둘러싸는 치마 모양으로, 이 막대는 다시 중앙의 편모를 둘러싼다. 이 세포들은 배설된 물질을 원신관 관으로 전달하는 단일 배출 세포에 연결된다.[7]

이러한 작은 동물에게는 전형적으로 호흡 기관이나 순환 기관이 없다. 신경계는 비교적 단순하다. 뇌는 인두 양쪽에 있는 두 개의 신경절로 구성되며, 교련으로 연결되어 있다. 여기서부터 한 쌍의 신경삭이 세로 근육 띠 옆의 몸 양쪽을 따라 뻗어 나간다.[5] 주요 감각 기관은 몸 표면의 강모와 섬모 뭉치로, 기계수용기 역할을 한다. 머리 부분에는 또한 섬모가 있는 구덩이, 단순한 섬모 광수용기, 그리고 화학수용기 역할을 하는 피부 부속지가 있다.[5]

대부분 자웅동체이지만, 암수 생식 기관이 동시에 성숙하는 경우는 드물다. 털벌레목에서는 수컷 생식 기관이 발견되지 않아 단성생식을 하는 것으로 추정된다. 알은 체강의 뒤쪽에 만들어진다. 발생은 직접적으로 이루어지며, 유생은 크기가 약간 작을 뿐 성체와 거의 같은 구조를 가진다.

수중의 조류나 침전물의 표면 또는 그 사이를 기어 다니며 생활하며, 미세 조류나 데트리투스를 먹는 것으로 생각된다. 기생하는 종은 없다. 큰띠벌레목에는 간극생물인 종이 많다.

3. 2. 생태

C, D, E & F = Chaetonotida||right]]

복모동물은 전 세계에 걸쳐 분포하며, 해양 및 담수 환경의 입자 사이 간극, 수생 식물이나 다른 수중 물체의 표면, 그리고 육지 토양 입자를 둘러싼 물 표면 등 다양한 곳에 서식한다.[9] 특히 정체된 웅덩이나 황화수소가 존재하는 혐기성 진흙에서도 잘 번식하는 모습을 보인다. 환경이 건조해지면 알 상태로 버티거나, 일부 종은 혹독한 조건에서 낭포를 형성하여 생존하기도 한다.[8]

해양 퇴적물에서는 10cm2당 364마리에 달하는 높은 밀도를 보이기도 하는데, 이는 선충과 요각류 다음으로 흔한 무척추동물 그룹에 해당한다. 담수 환경에서도 10cm2당 158마리까지 발견될 수 있으며, 이는 퇴적물 내 무척추동물 중 다섯 번째로 풍부한 그룹이다.[9]

복모동물은 해양 및 담수 환경에서 저서 공동체의 중요한 구성원이다. 이들은 주로 부식자이거나 미세 포식자로서, 근육질의 인두를 사용하여 작은 죽은 유기물 조각이나 살아있는 미세 유기물, 규조류, 세균, 작은 원생동물 등을 빨아들여 섭취한다. 반대로 편형동물이나 다른 작은 대형저서동물의 먹이가 되기도 한다.[9]

복모동물의 이동은 많은 미세 동물처럼 주로 유체 정역학의 원리를 따르지만, 속한 그룹에 따라 다른 방식을 보인다. 강모복모동물과(Chaetonotidae)는 몸 뒤쪽에만 부착샘이 있어, 주로 복부 표면의 섬모를 규칙적으로 움직여 부드럽게 활공하며 이동한다. 하지만 예외적으로 펠라지성인 ''Stylochaeta'' 속은 근육을 이용해 몸 옆의 긴 가시를 규칙적으로 움직여 갑작스럽게 도약하듯 이동한다. 반면, 대모복모동물목(Macrodasyida)은 몸 여러 곳에 부착샘을 가지고 있어, 이를 이용해 자벌레 애벌레처럼 기어가는 방식으로 이동한다. 위협을 느끼면 머리와 몸통을 빠르게 뒤로 당기거나 기어가는 방향을 반대로 바꾸기도 한다. 옆으로 몸을 돌리거나 두 개체가 짝짓기를 위해 서로 얽힐 때는 근육의 작용이 중요한 역할을 한다.[5]

3. 3. 생식

복모동물의 번식 및 생식 행동은 아직 많이 연구되지 않았다.[5] 일반적으로 마크로다시디아목의 생식 방식이 조상 계통의 특징을 잘 보여주는 것으로 여겨지는데, 이들은 수컷과 암컷의 생식 기관을 모두 갖춘 동시 자웅동체이다. 보통 한 쌍의 생식선이 있으며, 앞부분에서는 정자를, 뒷부분에서는 난자를 생성한다. 정자는 때때로 정자낭에 포장되어 몸 아랫면 약 3분의 2 지점에 있는 수컷 생식공을 통해 방출된다. 꼬리에 있는 교접기는 정자를 모아 상대방의 정낭으로 전달하는 역할을 한다. 이 과정의 세부 사항이나 관련 행동은 종에 따라 다르며, 다양한 보조 생식 기관이 존재한다. 교미 시 "수컷" 역할을 하는 개체는 교접기를 사용하여 정자를 상대방의 생식공으로 옮기며, 수정은 체내에서 이루어진다. 수정된 알은 몸 벽이 파열되면서 방출되고, 몸 벽은 이후 스스로 복구된다. 대부분의 원구동물처럼 배아 발달 과정은 각 세포의 운명이 결정된 결정적 분열이다.[5] ''Urodasys viviparus''와 같이 태생을 하는 종도 있다.[10]

반면, 케토노투스목에 속하는 많은 종들은 완전히 처녀생식으로 번식한다. 이들 종에서는 수컷 생식 기관이 퇴화하여 기능하지 않거나 아예 없는 경우가 많다. 알은 직경이 50 μm 미만으로 작지만, 동물의 크기에 비해서는 매우 크다. 일부 종은 환경 조건이 나쁠 때(건조하거나 저온일 때) 휴면 상태를 유지하는 알을 낳을 수 있으며, 환경이 좋아지면 1~4일 안에 부화하는 일반적인 알도 낳는다. 모든 복모동물의 알은 유생 단계를 거치지 않고 성체의 축소된 형태로 부화하는 직접 발달을 한다. 어린 개체는 보통 약 3일 만에 성적으로 성숙한다. 실험실 환경에서 ''Lepidodermella squamatum''은 최대 40일까지 생존했으며, 생애 첫 10일 동안 4~5개의 알을 낳은 기록이 있다.[5]

복모동물은 정수성을 나타내는 대표적인 동물로, 각 종은 성체가 되었을 때 유전적으로 결정된 고정된 수의 세포를 가진다. 세포 분열은 배아 발생이 끝나면 멈추며, 이후의 성장은 오직 개별 세포의 크기가 커지는 방식(세포 비대)으로만 이루어진다.[5]

4. 하위 분류

복모동물문은 약 790종이 기술되어 있으며[4], 단일 강을 포함하고 두 개의 목으로 나뉜다.[5][1][9]

- '''큰털벌레목''' (Macrodasyida, 또는 띠벌레목)

: 몸은 폭이 일정한 띠 모양이며, 복측면에 다수의 점착관이 있다. 대부분 해양성이지만,[5] 드물게 담수에서 발견되는 종(''Marinellina flagellata'', ''Redudasys fornerise'')도 있다.[6]

: * 과 머리털입술과 (Cephalodasyidae)

::* 속 ''머리털입술속'' (Cephalodasys)

::* 속 ''긴털입술속'' (Dolichodasys)

::* 속 ''큰털입술속'' (Megadasys)

::* 속 ''중간털입술속'' (Mesodasys)

::* 속 ''가까운털입술속'' (Paradasys)

::* 속 ''가장자리털입술속'' (Pleurodasys)

: * 과 손가락털입술과 (Dactylopodolidae)

::* 속 ''손가락털입술속'' (Dactylopodola)

::* 속 ''나뭇가지털입술속'' (Dendrodasys)

::* 속 ''나뭇가지손가락털입술속'' (Dendropodola)

: * 과 비늘털입술과 (Lepidodasyidae)

::* 속 ''비늘털입술속'' (Lepidodasys)

: * 과 큰털입술과 (Macrodasyidae)

::* 속 ''큰털입술속'' (Macrodasys)

::* 속 ''꼬리털입술속'' (Urodasys)

: * 과 평면털입술과 (Planodasyidae)

::* 속 ''Crasiella''

::* 속 ''평면털입술속'' (Planodasys)

: * 과 줄어든털입술과 (Redudasyidae)

::* 속 ''Anandrodasys''

::* 속 ''Redudasys''

: * 과 기절털입술과 (Thaumastodermatidae)

::* 아과 두갈래털입술아과 (Diplodasyinae)

:::* 속 ''가시털입술속'' (Acanthodasys)

:::* 속 ''두갈래털입술속'' (Diplodasys)

::* 아과 기절털입술아과 (Thaumastodermatinae)

:::* 속 ''Hemidasys''

:::* 속 ''Oregodasys'' (=Platydasys)

:::* 속 ''Pseudostomella''

:::* 속 ''Ptychostomella''

:::* 속 ''Tetranchyroderma''

:::* 속 ''Thaumastoderma''

: * 과 소라털입술과 (Turbanellidae)

::* 속 ''Desmodasys''

::* 속 ''Dinodasys''

::* 속 ''Paraturbanella''

::* 속 ''Prostobuccantia''

::* 속 ''Pseudoturbanella''

::* 속 ''Turbanella''

: * 과 외털입술과 (Xenodasyidae)

::* 속 ''Chordodasiopsis''

::* 속 ''Xenodasys''

: * ''분류 불확실'' (Incertae sedis)

::* 속 ''Marinellina''

- '''센털등털벌레목''' (Chaetonotida, 또는 족충목)

: 해양 및 담수 종을 모두 포함하며, 대부분 담수성이다.[5] 머리와 복부 사이가 잘록한 형태를 띤다.

: * 아목 다관털입술아목 (Multitubulatina)

::* 과 새털입술과 (Neodasyidae)

:::* 속 ''새털입술속'' (Neodasys)

: * 아목 소관털입술아목 (Paucitubulatina)

::* 과 꼬리털입술과 (Chaetonotidae)

:::* 아과 꼬리털입술아과 (Chaetonotinae)

::::* 속 ''Arenotus''

::::* 속 ''Aspidiophorus''

::::* 속 ''Caudichthydium''

::::* 속 ''Chaetonotus''

::::* 속 ''Fluxiderma''

::::* 속 ''Ichthydium''

::::* 속 ''Halichaetonotus''

::::* 속 ''Heterolepidoderma''

::::* 속 ''Lepidochaetus''

::::* 속 ''Lepidodermella''

::::* 속 ''Polymerurus''

::::* 속 ''Rhomballichthys''

:::* 아과 Undulinae

::::* 속 ''Undula''

::* 과 털모양입술과 (Dasydytidae)

:::* 속 ''Anacanthoderma''

:::* 속 ''Chitonodytes''

:::* 속 ''Dasydytes''

:::* 속 ''Haltidytes''

:::* 속 ''Ornamentula''

:::* 속 ''Setopus''

:::* 속 ''Stylochaeta''

::* 과 두갈래입술과 (Dichaeturidae)

:::* 속 ''Dichaetura''

::* 과 근육털입술과 (Muselliferidae)

:::* 속 ''Diuronotus''

:::* 속 ''Musellifer''

::* 과 새꼬리털입술과 (Neogosseidae)

:::* 속 ''Neogossea''

:::* 속 ''Kijanebalola''

::* 과 앞털입술과 (Proichthydiidae)

:::* 속 ''Proichthydium''

:::* 속 ''Proichthydioides''

::* 과 외꼬리털입술과 (Xenotrichulidae)

:::* 아과 Draculiciterinae

::::* 속 ''Draculiciteria''

:::* 아과 외꼬리털입술아과 (Xenotrichulinae)

::::* 속 ''Heteroxenotrichula''

::::* 속 ''Xenotrichula''

5. 계통 및 진화

'복모동물'이라는 이름은 그리스어 γαστήρ|gastergrc('배')와 θρίξ|thrixgrc('털')에서 유래했다.[2] 이 이름은 1865년 러시아의 동물학자 일리야 메치니코프가 만들었다.[1] 영어 일반명인 'hairyback'은 '복모동물'을 잘못 번역한 것에서 유래한 것으로 보인다.[3]

복모동물이 다른 동물 문(phyla)과 어떤 관계에 있는지는 아직 명확하지 않다. 형태학적 연구에 따르면 악구동물, 윤형동물, 또는 선충류와 가깝다고 보지만,[9] 계통 발생학적 연구에서는 편형동물, 탈피동물 또는 촉수동물과 더 가깝다고 제시한다.[9] 과거에는 원체강을 가지고 섬모로 움직이는 등 와충류와 공통점이 많아 환형동물이나 낭형동물에 포함시키기도 했으나, 현재는 독립된 문으로 간주하는 경우가 많다.

2011년 기준으로 약 790종이 기술되어 있으며,[4] 이들은 모두 복모강(Gastrotricha)이라는 하나의 강에 속하며, 복모강은 크게 두 개의 목(order)으로 나뉜다.[5]

참조

[1]

간행물

Gastrotricha

2014-01-26

[2]

웹사이트

Gastrotrich

http://www.thefreedi[...]

2014-01-29

[3]

서적

Hairybacks Gastrotricha: Bugs Britannica

https://books.google[...]

Random House

[4]

논문

Animal biodiversity: An introduction to higher-level classification and taxonomic richness

http://mapress.com/z[...]

[5]

서적

Invertebrate Zoology, 7th edition

Cengage Learning

[6]

논문

Gastrotricha: A Marine Sister for a Freshwater Puzzle

2012-02-14

[7]

서적

Invertebrate Zoology

Holt-Saunders International

[8]

서적

The Ecology of Soil Decomposition: Gastrotrichs

https://books.google[...]

CABI

[9]

웹사이트

Gastrotricha

http://www.gastrotri[...]

2014-01-03

[10]

논문

Marine gastrotrichs from the Tremiti archipelago in the southern Adriatic Sea, with the description of two new species of ''Urodasys''

[11]

웹인용

Gastrotricha

http://www.marinespe[...]

World Register of Marine Species

2019-08-09

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com