상대 특수 가나 표기법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

상대 특수 가나 표기법은 현대 가나 표기법으로는 구별되지 않는 고대 일본어 음절을 두 가지 방식으로 표기한 것이다. 주로 이단, 에단, 오단의 일부 음절에서 갑류와 을류로 구분되어 나타나며, 탁음에도 존재한다. 이 표기법은 만요가나로 표기되었으며, 8세기 후반부터 점차 소멸하여 헤이안 시대에는 대부분 사라졌다. 현대에는 갑을의 구별을 위해 다양한 표기법이 사용되며, 고대 일본어 음운 체계 연구에 중요한 자료로 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본어의 역사 - 중고 일본어

중고 일본어는 794년부터 1185년까지 헤이안 시대에 사용된 일본어의 한 형태로, 히라가나와 가타카나가 파생되고, 한자, 히라가나, 가타카나를 문자 체계로 사용하며, 주어-목적어-서술어 구조의 문법과 다양한 문법 요소, 고유어와 한자어를 어휘로 사용했다. - 일본어의 역사 - 만요가나

만요가나는 7세기경부터 사용된 일본어 표기 방식으로, 한자의 음과 훈을 빌려 일본어를 표기했으며, 히라가나와 가타카나의 발전에 영향을 미쳤다. - 고대 언어 - 고대 그리스어

고대 그리스어는 기원전 1200년경 인도유럽어족에서 분기되어 기원전 8세기부터 그리스 문자로 기록된 언어로, 도리아어, 아이올리아어, 이오니아어, 아티카어 등 여러 방언으로 나뉘며, 현대 그리스어의 기원이자 그리스 문학과 철학에 지대한 영향을 미쳐 교육 및 학술 분야에서 활용된다. - 고대 언어 - 팔리어

팔리어는 상좌부 불교 경전 기록에 사용된 고대 인도 언어로, 마가다어에서 유래한 것으로 추정되나 여러 인도 아리아어 방언의 혼합과 산스크리트화를 거쳤으며, 《팁피타카》 기록 이후 불교 전파 매개체로서 동남아시아 여러 언어에 영향을 주었고 현재는 사어이지만 불교 연구 및 의례에 사용된다. - 나라 시대 - 고후쿠지

고후쿠지는 669년 후지와라 가마타리가 창건한 나라의 불교 사찰로, 후지와라 씨의 후원을 받아 번성했으나 화재와 전란으로 피해를 입고 재건을 거듭했으며, 현재는 여러 문화재와 함께 유네스코 세계유산으로 지정되었다. - 나라 시대 - 헤이조궁

헤이조궁은 710년부터 784년까지 일본의 수도였던 헤이조쿄의 천황 거처로, 내정과 외조, 주작문 등의 시설을 갖추었으며, 국가 사적으로 지정되어 국영 역사공원으로 운영되고 있다.

| 상대 특수 가나 표기법 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 가나의 일종 |

| 사용 시기 | 나라 시대 ~ 헤이안 시대 초기 |

| 특징 | 만요가나의 음을 빌려 표기하는 방식에서, 한 글자에 여러 음을 대응시킨 표기법 |

| 상세 내용 | |

| 정의 | 일본어의 음소를 표기하기 위해 사용된, 나라 시대부터 헤이안 시대 초기에 걸친 특수한 가나 표기 체계 |

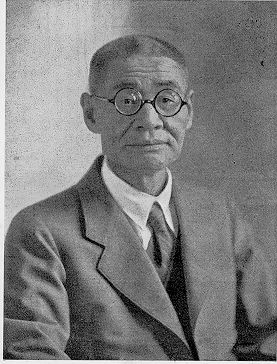

| 연구자 | 하시모토 신키치 등이 연구 |

| 표기 대상 | 주로 만요슈 등의 상대 일본어 문헌 |

| 목적 | 당시의 일본어 음운 체계를 보다 정확하게 반영 |

| 중요성 | 일본어의 역사적 음운론 연구에 중요한 자료를 제공 |

| 음운 체계 | |

| 자음 체계 | 현대 일본어와는 다른, 더 세분화된 자음 체계를 반영 |

| 모음 체계 | 현대 일본어의 5모음 체계와는 달리, 8모음 체계 (혹은 그 이상)를 가졌을 가능성을 시사 |

| 표기법의 예 | |

| 갑류 (甲類) | 가나 문자 중 특정 음을 나타내는 데 사용된 문자 그룹 |

| 을류 (乙類) | 갑류와 구별되는, 다른 음을 나타내는 데 사용된 문자 그룹 |

| 병류 (丙類) | 갑, 을류와 구별되는 문자 그룹 |

| 정류 (丁類) | 갑, 을, 병류와 구별되는 문자 그룹 |

| 연구 및 해석 | |

| 난해성 | 표기법이 복잡하고, 문헌 자료가 제한적이어서 해석에 어려움이 있음 |

| 학계의 논쟁 | 상대 특수 가나 표기법의 정확한 음가와 그 배경에 대해서는 여전히 학계에서 논쟁이 있음 |

| 같이 보기 | |

| 관련 항목 | 만요가나 상대 일본어 일본어의 역사 하시모토 신키치 |

2. 상대 특수 가나 표기법의 개념

현대 일본어의 오십음 중 イ단의 キ・ヒ・ミ, エ단의 ケ・へ・メ, オ단의 コ・ソ・ト・ノ(・モ)・ヨ・ロ라는 열세 개의 음은 나라 시대 이전의 상대 시대에는 갑류(甲類)와 을류(乙類)로 엄격히 구별되었다.[24] 단, モ의 구별은 《고사기》에서만 볼 수 있다. エ도 두 종류로 나뉘었으나, 이는 ア행의 エ와 ヤ행의 エ의 구별로 간주하여 상대 특수 가나 표기법에 포함하지 않는 것이 일반적이다.[24] 또한 갑・을의 구별은 탁음 ギ・ビ・ゲ・ベ・ゴ・ゾ・ド에도 존재한다. 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

| ア단 | イ단 | ウ단 | エ단 | オ단 | ||||

| ア행 | ア | イ | ウ | エ | オ | |||

| カ행 | カ | キ갑 | キ을 | ク | ケ갑 | ケ을 | コ갑 | コ을 |

| ガ행 | ガ | ギ갑 | ギ을 | グ | ゲ갑 | ゲ을 | ゴ갑 | ゴ을 |

| サ행 | サ | シ | ス | セ | ソ갑 | ソ을 | ||

| ザ행 | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ갑 | ゾ을 | ||

| タ행 | タ | チ | ツ | テ | ト갑 | ト을 | ||

| ダ행 | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド갑 | ド을 | ||

| ナ행 | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ갑 | ノ을 | ||

| ハ행 | ハ | ヒ갑 | ヒ을 | フ | ヘ갑 | ヘ을 | ホ | |

| バ행 | バ | ビ갑 | ビ을 | ブ | ベ갑 | ベ을 | ボ | |

| マ행 | マ | ミ갑 | ミ을 | ム | メ갑 | メ을 | モ갑 | モ을 |

| ヤ행 | ヤ | ユ | エ[25] | ヨ갑 | ヨ을 | |||

| ラ행 | ラ | リ | ル | レ | ロ갑 | ロ을 | ||

| ワ행 | ワ | ヰ | ヱ | ヲ | ||||

갑류와 을류의 구별 예를 보면, き를 표현하는 만요가나에는 秋(あ'''き''', 가을), 君('''き'''み, 그대), 時(と'''き''', 시간), 聞('''き'''く, 듣다)의 き를 표현하기 위한 支・吉・峡・来・棄 등의 한자(갑류)와 霧('''き'''り, 안개), 岸('''き'''し, 벼랑), 月(つ'''き''', 달), 木('''き''', 나무)의 き를 표현하기 위한 己・紀・記・忌・氣 등의 한자(을류)가 있다. 상대의 문헌에서는 일부 예외를 제외하고는 쓰임에 따른 구별이 정연하게 나타난다.

이러한 갑을의 구별은 단어마다 관습적으로 기억해서 쓴 것이 아니라, 상대 시대에 존재했던 어떤 음운의 구별에 의한 것이라는 설이 제기되었다. 즉, 상대 일본어에는 アイウエオ 5음 중 イエオ만이 두 종류의 음으로 나뉘어 모음이 8개였으며, 50음이 아닌 88음(갑류와 을류의 モ를 하나로 볼 경우 87음)이 있었다는 것이다. 그리고 헤이안 시대 이후에는 그러한 음의 구별이 옅어졌기 때문에 각각 통합되었다고 본다. 다만 실제 음가에 대해서는 명확하지 않은 점이 많고, 개별적인 음소로서 존재했었는지에 대해서도 주장이 엇갈린다.[26]

상대 특수 가나 표기법이 폐지된 후 가나가 발달했기 때문에, 이를 표현하는 가나 문자는 존재하지 않는다. 따라서 문자 상으로 갑을의 구별을 할 필요가 있을 때는 '갑', '을'이라고 명기하거나, 을을 명기하거나, 좌우에 세로선을 긋거나, 로마자로 표기하고 움라우트를 찍거나, 히라가나와 가타가나로 구별하고 있다.

고대 일본어에서 만들어진 음절 구별은 다음과 같다.

| a | i | u | e | o | |||

| ka | ki1 | ki2 | ku | ke1 | ke2 | ko1 | ko2 |

| ga | gi1 | gi2 | gu | ge1 | ge2 | go1 | go2 |

| sa | si | su | se | so1 | so2 | ||

| za | zi | zu | ze | zo1 | zo2 | ||

| ta | ti | tu | te | to1 | to2 | ||

| da | di | du | de | do1 | do2 | ||

| na | ni | nu | ne | no1 | no2 | ||

| pa | pi1 | pi2 | pu | pe1 | pe2 | po | |

| ba | bi1 | bi2 | bu | be1 | be2 | bo | |

| ma | mi1 | mi2 | mu | me1 | me2 | mo1 | mo2 |

| ya | yu | ye | yo1 | yo2 | |||

| ra | ri | ru | re | ro1 | ro2 | ||

| wa | wi | we | wo | ||||

현대 일본어의 오십음 중 イ단의 キ・ヒ・ミ, エ단의 ケ・へ・メ, オ단의 コ・ソ・ト・ノ(・モ)・ヨ・ロ라는 열세 개의 음이 나라 시대 이전의 상대 시대에는 갑류(甲類)와 을류(乙類)의 양자로 엄격히 구별되었던 것을 알 수 있다. 단, モ의 구별은 《고사기》에서만 볼 수 있다. エ도 두 종류로 나뉘어서 쓰이긴 했으나, 이는 ア행의 エ와 ヤ행의 エ의 구별로 간주해서 상대 특수 가나 표기법에 포함하지 않는 것이 일반적이다[24]. 또한 갑・을의 구별은 탁음 ギ・ビ・ゲ・ベ・ゴ・ゾ・ド에도 존재한다.

현대 일본어의 오십음 중 イ단의 キ・ヒ・ミ, エ단의 ケ・へ・メ, オ단의 コ・ソ・ト・ノ(・モ)・ヨ・ロ라는 열세 개의 음이 나라 시대 이전의 상대시대에는 갑류(甲類)와 을류(乙類)의 양자로 엄격히 구별되었던 것을 알 수 있다. 단, モ의 구별은 《고사기》에서만 볼 수 있다. エ도 두 종류로 나뉘어서 쓰이긴 했으나, 이는 ア행의 エ와 ヤ행의 エ의 구별로 간주해서 상대 특수 가나 표기법에 포함하지 않는 것이 일반적이다[24]. 또한 갑・을의 구별은 탁음 ギ・ビ・ゲ・ベ・ゴ・ゾ・ド에도 존재한다.

상대 문헌에는 역사적 가나 표기법으로는 구별되지 않는 음절을 나타내는 만요가나가 두 종류로 확실하게 표기되어 있었다. 이 두 종류를 각각 갑류와 을류로 구분한다.[30] 예를 들어, '키(き)'의 경우 갑류는 '支', '吉' 등의 한자로, 을류는 '己', '紀' 등의 한자로 표기되었다.

3. 음절표

상대 특수 가나 표기법에서 구별되는 음절을 표로 정리하면 다음과 같다. (회색: 구별되는 음절)

4. 만요가나

갑과 을의 구별에 대한 예를 들자면, き를 표현하는 만요가나에는 秋(あ'''き''', 가을)・君('''き'''み, 그대)・時(と'''き''', 시간)・聞('''き'''く, 듣다)의 き를 표현하기 위한 支・吉・峡・来・棄 등의 한자(갑류)와 霧('''き'''り, 안개)・岸('''き'''し, 벼랑)・月(つ'''き''', 달)・木('''き''', 나무)의 き를 표현하기 위한 己・紀・記・忌・氣 등의 한자(을류)가 있다. 상대의 문헌에서는 일부의 예외를 제외하고는 쓰임에 따른 구별이 정연하게 나타난다.

이런 갑을의 구별은 하나의 단어마다 관습적으로 기억해서 씀에 따라 나뉜 것이 아니고, 상대에 존재했던 어떤 음운의 구별에 의한 것이라는 설이 세워졌다. 상대에는 アイウエオ의 5음 중에서 イエオ만이 두 종류의 음으로 나뉘어 모음이 8개였으며, 상대일본어는 흔히 말하는 50음이 아닌 88음(갑류와 을류의 モ를 하나로 볼 경우 87음)이 있었다는 것이다. 그리고 헤이안 시대 이후에는 그런 음의 구별이 옅어졌기 때문에 각각 통합되어 있었다고 생각하는 것이다. 다만 실제의 음가에 대해서는 명확하지 않은 점이 많고, 또 개별적인 음소로서 존재했었던 것인가에 대해서도 주장이 다르다[26].

상대 특수 가나 표기법이 폐지되고 나서는 가나가 발달했기 때문에, 이를 표현하는 가나문자는 존재하지 않는다. 그 때문에 문자 상으로 갑을의 구별을 할 필요가 있을 때는 '갑'・'을'이라고 명기하거나, 을을 명기하거나, 좌우에 세로선을 긋거나, 로마자로 표기하고 움라우트를 찍거나, 히라가나와 가타가나로 구별하고 있다.

상대 문헌에는, 역사적 가나 표기법에서는 구별하지 않는 음절(구체적으로는, '''코・소・토・노・모・로・요・〈호〉'''、'''키・히・미'''、'''케・헤・메''' 및 '''그 탁음''')을 나타내는 만요가나가 두 가지로 확실하게 표기되어 있다는 것이 알려져 있다.

두 종류 중 한쪽을 갑류, 다른 한쪽을 을류라고 부르며 구별한다. 예를 들어, 후세의 "키"에 해당하는 만요가나는 支・吉・岐・来・棄 등의 한자가 한 종류를 이루며, "가을"이나 "군", "시간", "듣다"의 "키"가 이에 해당한다. 이것을 키갑류라고 부른다. 己・紀・記・忌・氣 등은 다른 한 종류를 이루며, "안개", "언덕", "달", "나무" 등의 "키"가 이에 해당한다. 이것을 키을류라고 부른다.

이단・에단의 갑을의 구별은 동사의 활용에도 보이며, 사단 활용에서는 연용형에 이단 갑류가, 명령형에 에단 갑류가, 이전형에 에단 을류가 나타난다. 상일단 활용에서는 이단 갑류가, 상이단 활용에서는 이단 을류가, 하이단 활용에서는 에단 을류가 나타난다.

이러한 갑을의 구별은, 하나하나의 단어마다 습관적으로 기억하여 구별하여 사용한 것이 아니라, 어떤 음운의 구별에 따른 것으로 생각된다. 즉, 상대 일본어에는 이로하 47자+탁음 20개의 67음이 아니라, 그것보다 20음 많은 87음의 구별이 있었다. 후세에 존재하지 않는 음운이 어떻게 구별되었는지는 여러 설이 있어 정론이 없지만, 예를 들어 모음이 8종류 있었다 등으로 추정할 수 있다.

8세기 후반이 되면, 먼저 오단의 모부터 구별이 사라지고, 다른 오단으로도 확산되었다. 이러한 중간적인 상태는, 불족석가・선명・쇼소인 만요가나 문서・및 목간 자료 등에서 볼 수 있다. 헤이안 시대가 되면, 대부분의 구별은 소멸했지만, 코의 구별은 9세기 전반까지, 에의 구별은 10세기 전반까지 남았다.

상대 특수 가나 표기법에서의 음절표는 다음과 같다.a i u e o ka ki1 ki2 ku ke1 ke2 ko1 ko2 ga gi1 gi2 gu ge1 ge2 go1 go2 sa si su se so1 so2 za zi zu ze zo1 zo2 ta ti tu te to1 to2 da di du de do1 do2 na ni nu ne no1 no2 pa pi1 pi2 pu pe1 pe2 po ba bi1 bi2 bu be1 be2 bo ma mi1 mi2 mu me1 me2 mo1 mo2 ya yu ye yo1 yo2 ra ri ru re ro1 ro2 wa wi we wo

5. 갑류와 을류의 예시

이단・에단의 갑을 구분은 동사 활용에도 나타난다. 사단 활용에서는 연용형에 이단 갑류, 명령형에 에단 갑류, 이전형에 에단 을류가 나타난다. 상일단 활용에서는 이단 갑류, 상이단 활용에서는 이단 을류, 하2단 활용에서는 에단 을류가 나타난다. 이러한 갑을 구분은 단어마다 습관적으로 기억하여 구별한 것이 아니라, 어떤 음운의 차이에 따른 것으로 보인다.

8세기 후반부터 오단 모음에서 구별이 사라지기 시작하여 다른 단으로 확산되었다. 헤이안 시대에는 대부분의 구별이 소멸했지만, 코(コ)의 구별은 9세기 전반까지, 에(エ)의 구별은 10세기 전반까지 남아있었다.

상대 특수 가나 표기법에 따른 표기 구분 용례 및 어례는 다음과 같다.style="width:10%"| 갑류 을류 카행 아키(秋, 가을), 키미(君, 그대), 키누(衣, 옷), 키루(著, 입다), 사키(先, 앞), 사키(幸, 행복), 키루(切, 자르다), 키즈(傷, 상처) 키(木, 나무), 쓰키(月, 달), 키리(霧, 안개), 키(城, 성), 키시(岸, 언덕) 가행 하기(脛, 정강이), 타기(滝, 폭포), 무기(麦, 보리) 하기(萩, 싸리) 하행 히(日, 해), 히(檜, 노송나무), 히쿠(引く, 당기다), 히코(彦, 남자), 히자(膝, 무릎), 히모(紐, 끈), 히지(泥, 진흙), 히토(人, 사람), 히나(夷, 오랑캐) 히(火, 불), 히(樋, 물받이) 바행 타비(旅, 여행), 오비(帯, 띠) 비(廻, 돌다), 키비(黍, 기장) 마행 미(三, 셋), 미즈(水, 물), 미네(峯, 봉우리), 미루(見, 보다), 아미(網, 그물), 카미(上, 위), 카미(髪, 머리카락), 나미(波, 파도), 유미(弓, 활) 미(身, 몸), 미나(皆, 모두), 미루(廻, 돌다), 카미(神, 신), 야미(暗, 어둠) style="width:10%"| 갑류 을류 카행 케(異, 다르다), 타케시(長, 길다), 사케부(叫, 외치다), 케사(今朝, 오늘 아침) 케(毛, 털), 케(気, 기분), 타케(竹, 대나무), 사케(酒, 술), 이케(池, 연못), 타케치(高市, 다카이치) 가행 쿠라게(海月, 해파리), 사야게루(騒, 소란하다) 카게(影, 그림자), 쿠시게(櫛笥, 빗상자), 스게(菅, 골풀), 히게(髭, 턱수염) 하행 헤(辺, 변두리), 헤(家, 집), 헤스(圧, 누르다), 헤다쓰(隔, 격리하다) 헤(上, 위), 헤(戸, 문), 헤소(巻子, 배꼽), 우헤(上, 위) 바행 베(部, 부) 베시(可, ~할 수 있다) 마행 메(女, 여자), 히메(姫, 아가씨), 메스(召, 부르다), 아야메(菖蒲, 창포), 우라메시(恨, 원망하다) 메(目, 눈), 메(芽, 싹), 메즈(愛, 사랑), 이메(夢, 꿈), 우메(梅, 매화), 타메(為, ~을 위해), 카메(亀, 거북이), 아메(雨, 비), 코메(米, 쌀), 마메(豆, 콩), 메구무(恵, 은혜) style="width:10%"| 갑류 을류 카행 코(子, 아이), 코(籠, 바구니), 카코(水牛, 물소) 코(木, 나무), 코시(腰, 허리), 코소(조동사), 코조(去年, 작년), 코코로(心, 마음), 노코스(残, 남기다) 가행 나고야카(和, 화목하다) 고(碁, 바둑), 나고리(名残, 여운) 사행 소(麻, 삼), 소(衣, 옷), 이소(磯, 갯가), 소라(空, 하늘) 소(助動詞, 조동사), 소(背, 등), 카소(父, 아버지), 소코(底, 바닥) 자행 카조후(数, 세다) 코조(去年, 작년) 타행 토(戸, 문), 토가나(利鎌, 낫), 토지(戸主, 문주), 토후(問, 묻다), 토루(取, 잡다) 토모(友, 친구), 토가(咎, 죄), 토키(時, 때), 토코(床, 침대) 다행 카도(門, 문), 쓰도후(集, 모이다) 요도(淀, 웅덩이), 노도(咽, 목구멍), 노도카(長閑, 한가하다) 나행 노(野, 들) 노(荷, 짐), 노(조사), 노리(海苔, 김), 노루(乗, 타다), 노코스(残, 남기다), 노보루(登, 오르다) 마행 모(妹, 여동생), 모즈(百舌鳥, 뱁새), 모유(燃, 타다), 모소스(裳裾, 치맛자락) 모(面, 낯), 모코로(若, 젊음) 야행 요(夜, 밤), 요리(조동사), 요부(呼, 부르다), 마요(眉, 눈썹), 카요후(通, 다니다), 마요후(迷, 헤매다) 요(世, 대), 요(조사), 요코(横, 옆), 요시(吉, 길), 요시(由, 이유), 요소(外, 밖), 요도(淀, 웅덩이), 요히(宵, 초저녁), 요스가(縁, 인연) 라행 쿠로(黒, 검정), 시로(白, 흰색), 무로(室, 방), 후쿠로(袋, 봉투), 카기로히(陽炎, 아지랑이) 이로(色, 색), 코로(頃, 무렵), 시로(代, 대), 히로(廣, 넓다), 마로(麻呂, 마로), 오로스(下, 내리다), 오로카(愚, 어리석다), 코로스(殺, 죽이다), 코로모(衣, 옷), 요로시(宜, 좋다), 무시로(筵, 자리), 코코로(心, 마음)

5. 1. 구체적인 예시

오노 스스무는 음독에 사용되는 한자의 당시 중고음 등을 참고하여, 'イ단 을・エ단 을・オ단 을'이라는 세 을류 모음은 중설 모음일 것이라고 추정했다. 예를 들어 イ단 을류는 현대 일본어의 イ와 ウ의 중간 발음이며, エ단 을류 및 オ단 을류는 현대 일본어의 エ와 オ의 중간 발음(エ단 을류는 エ에 더 가까우며, オ단 을류는 オ에 더 가깝다)이라고 보았다.[31]

다음은 고대 일본어에서 만들어진 음절 구별 표이다.

| a | i | u | e | o | |||

| ka | ki1 | ki2 | ku | ke1 | ke2 | ko1 | ko2 |

| ga | gi1 | gi2 | gu | ge1 | ge2 | go1 | go2 |

| sa | si | su | se | so1 | so2 | ||

| za | zi | zu | ze | zo1 | zo2 | ||

| ta | ti | tu | te | to1 | to2 | ||

| da | di | du | de | do1 | do2 | ||

| na | ni | nu | ne | no1 | no2 | ||

| pa | pi1 | pi2 | pu | pe1 | pe2 | po | |

| ba | bi1 | bi2 | bu | be1 | be2 | bo | |

| ma | mi1 | mi2 | mu | me1 | me2 | mo1 | mo2 |

| ya | yu | ye | yo1 | yo2 | |||

| ra | ri | ru | re | ro1 | ro2 | ||

| wa | wi | we | wo | ||||

회색으로 표시된 음절은 상대 특수 가나 표기법일본어으로 알려져 있다. 9세기까지 두 그룹은 합쳐졌다. 아래첨자 1로 표기된 음절은 갑(甲)형, 아래첨자 2로 표기된 음절은 을(乙)형으로 알려져 있다.

상대 문헌에는, 역사적 가나 표기법에서는 구별하지 않는 음절(구체적으로는, '''코・소・토・노・모・로・요・〈호〉'''、'''키・히・미'''、'''케・헤・메''' 및 '''그 탁음''')을 나타내는 만요가나가 두 가지로 확실하게 표기되어 있다. 두 종류 중 한쪽을 갑류, 다른 한쪽을 을류라고 부르며 구별한다.

이단・에단의 갑을의 구별은 동사의 활용에도 보이며, 사단 활용에서는 연용형에 이단 갑류가, 명령형에 에단 갑류가, 이전형에 에단 을류가 나타난다. 상일단 활용에서는 이단 갑류가, 상이단 활용에서는 이단 을류가, 하2단 활용에서는 에단 을류가 나타난다. 이러한 갑을의 구별은, 하나하나의 단어마다 습관적으로 기억하여 구별하여 사용한 것이 아니라, 어떤 음운의 구별에 따른 것으로 생각된다.

8세기 후반이 되면, 먼저 오단의 모음부터 구별이 사라지고, 다른 오단으로도 확산되었다. 헤이안 시대가 되면, 대부분의 구별은 소멸했지만, 코의 구별은 9세기 전반까지, 에의 구별은 10세기 전반까지 남았다.

상대 특수 가나 표기법에 따른 표기 구분 용례 및 어례는 다음과 같다.

| 동사의 분류 | 미연형 | 연용형 | 종지형 | 연체형 | 이전형 | 명령형 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 사단 활용 | –か | –き갑 | –く | –く | –け을 | –け갑 |

| 상일단 활용 | –き갑 | –き갑 | –き갑る | –き갑る | –き갑れ | –き갑[よ을] |

| 상이단 활용 | –き을 | –き을 | –く | –くる | –くれ | –き을[よ을] |

| 하2단 활용 | –け을 | –け을 | –く | –くる | –くれ | –け을[よ을] |

| 카행 변격 활용 | –こ을 | –き갑 | –く | –くる | –くれ | –こ을 |

| 사행 변격 활용 | –せ | –し | –す | –する | –すれ | –せ[よ을] |

| 나행 변격 활용 | –な | –に | –ぬ | –ぬる | –ぬれ | –ね |

| 라행 변격 활용 | –ら | –り | –り | –る | –れ | –れ |

| style="width:10%"| | 갑류 | 을류 |

|---|---|---|

| 카행 | 아키(秋, 가을), 키미(君, 그대), 키누(衣, 옷), 키루(著, 입다), 사키(先, 앞), 사키(幸, 행복), 키루(切, 자르다), 키즈(傷, 상처) | 키(木, 나무), 쓰키(月, 달), 키리(霧, 안개), 키(城, 성), 키시(岸, 언덕) |

| 가행 | 하기(脛, 정강이), 타기(滝, 폭포), 무기(麦, 보리) | 하기(萩, 싸리) |

| 하행 | 히(日, 해), 히(檜, 노송나무), 히쿠(引く, 당기다), 히코(彦, 남자), 히자(膝, 무릎), 히모(紐, 끈), 히지(泥, 진흙), 히토(人, 사람), 히나(夷, 오랑캐) | 히(火, 불), 히(樋, 물받이) |

| 바행 | 타비(旅, 여행), 오비(帯, 띠) | 비(廻, 돌다), 키비(黍, 기장) |

| 마행 | 미(三, 셋), 미즈(水, 물), 미네(峯, 봉우리), 미루(見, 보다), 아미(網, 그물), 카미(上, 위), 카미(髪, 머리카락), 나미(波, 파도), 유미(弓, 활) | 미(身, 몸), 미나(皆, 모두), 미루(廻, 돌다), 카미(神, 신), 야미(暗, 어둠) |

| style="width:10%"| | 갑류 | 을류 |

|---|---|---|

| 카행 | 케(異, 다르다), 타케시(長, 길다), 사케부(叫, 외치다), 케사(今朝, 오늘 아침) | 케(毛, 털), 케(気, 기분), 타케(竹, 대나무), 사케(酒, 술), 이케(池, 연못), 타케치(高市, 다카이치) |

| 가행 | 쿠라게(海月, 해파리), 사야게루(騒, 소란하다) | 카게(影, 그림자), 쿠시게(櫛笥, 빗상자), 스게(菅, 골풀), 히게(髭, 턱수염) |

| 하행 | 헤(辺, 변두리), 헤(家, 집), 헤스(圧, 누르다), 헤다쓰(隔, 격리하다) | 헤(上, 위), 헤(戸, 문), 헤소(巻子, 배꼽), 우헤(上, 위) |

| 바행 | 베(部, 부) | 베시(可, ~할 수 있다) |

| 마행 | 메(女, 여자), 히메(姫, 아가씨), 메스(召, 부르다), 아야메(菖蒲, 창포), 우라메시(恨, 원망하다) | 메(目, 눈), 메(芽, 싹), 메즈(愛, 사랑), 이메(夢, 꿈), 우메(梅, 매화), 타메(為, ~을 위해), 카메(亀, 거북이), 아메(雨, 비), 코메(米, 쌀), 마메(豆, 콩), 메구무(恵, 은혜) |

| style="width:10%"| | 갑류 | 을류 |

|---|---|---|

| 카행 | 코(子, 아이), 코(籠, 바구니), 카코(水牛, 물소) | 코(木, 나무), 코시(腰, 허리), 코소(조동사), 코조(去年, 작년), 코코로(心, 마음), 노코스(残, 남기다) |

| 가행 | 나고야카(和, 화목하다) | 고(碁, 바둑), 나고리(名残, 여운) |

| 사행 | 소(麻, 삼), 소(衣, 옷), 이소(磯, 갯가), 소라(空, 하늘) | 소(助動詞, 조동사), 소(背, 등), 카소(父, 아버지), 소코(底, 바닥) |

| 자행 | 카조후(数, 세다) | 코조(去年, 작년) |

| 타행 | 토(戸, 문), 토가나(利鎌, 낫), 토지(戸主, 문주), 토후(問, 묻다), 토루(取, 잡다) | 토모(友, 친구), 토가(咎, 죄), 토키(時, 때), 토코(床, 침대) |

| 다행 | 카도(門, 문), 쓰도후(集, 모이다) | 요도(淀, 웅덩이), 노도(咽, 목구멍), 노도카(長閑, 한가하다) |

| 나행 | 노(野, 들) | 노(荷, 짐), 노(조사), 노리(海苔, 김), 노루(乗, 타다), 노코스(残, 남기다), 노보루(登, 오르다) |

| 마행 | 모(妹, 여동생), 모즈(百舌鳥, 뱁새), 모유(燃, 타다), 모소스(裳裾, 치맛자락) | 모(面, 낯), 모코로(若, 젊음) |

| 야행 | 요(夜, 밤), 요리(조동사), 요부(呼, 부르다), 마요(眉, 눈썹), 카요후(通, 다니다), 마요후(迷, 헤매다) | 요(世, 대), 요(조사), 요코(横, 옆), 요시(吉, 길), 요시(由, 이유), 요소(外, 밖), 요도(淀, 웅덩이), 요히(宵, 초저녁), 요스가(縁, 인연) |

| 라행 | 쿠로(黒, 검정), 시로(白, 흰색), 무로(室, 방), 후쿠로(袋, 봉투), 카기로히(陽炎, 아지랑이) | 이로(色, 색), 코로(頃, 무렵), 시로(代, 대), 히로(廣, 넓다), 마로(麻呂, 마로), 오로스(下, 내리다), 오로카(愚, 어리석다), 코로스(殺, 죽이다), 코로모(衣, 옷), 요로시(宜, 좋다), 무시로(筵, 자리), 코코로(心, 마음) |

6. 음운론적 해석

상대 특수 가나 표기법의 갑류와 을류 구별은 단순한 표기상 차이가 아니라, 당시 일본어에 존재했던 음운(音韻)의 차이를 반영하는 것으로 여겨진다. 현대 일본어의 오십음 중 イ단의 キ・ヒ・ミ, エ단의 ケ・へ・メ, オ단의 コ・ソ・ト・ノ(・モ)・ヨ・ロ라는 열세 개의 음이 나라 시대 이전의 상대 시대에는 갑류(甲類)와 을류(乙類)로 엄격히 구별되었다.[24] 탁음 ギ・ビ・ゲ・ベ・ゴ・ゾ・ド에도 갑・을의 구별이 존재한다.

이러한 갑을의 구별은 하나의 단어마다 관습적으로 기억해서 쓰는 것이 아니라, 상대에 존재했던 어떤 음운의 구별에 의한 것이라는 설이 있다. 상대에는 イ・エ・オ만이 두 종류의 음으로 나뉘어 모음이 8개였으며, 50음이 아닌 88음(갑류와 을류의 モ를 하나로 볼 경우 87음)이 있었다는 것이다. 그리고 헤이안 시대 이후에는 그런 음의 구별이 옅어졌기 때문에 각각 통합되었다고 생각한다. 다만 실제 음가에 대해서는 명확하지 않은 점이 많고, 또 개별적인 음소로서 존재했었던 것인가에 대해서도 주장이 다르다.[26]

8세기 후반부터 점차 오단의 모음부터 구별이 사라지기 시작했고, 다른 오단으로도 확산되었다. 헤이안 시대에는 대부분 구별이 소멸했지만, コ의 구별은 9세기 전반까지, エ의 구별은 10세기 전반까지 남았다.

7. 연구사

모토오리 노리나가는 《고사기》의 주석서인 《고사기전(古事記伝)》에서 같은 소리라도 단어에 따라 다른 가나를 쓴다는 점을 지적하며 상대 특수 가나 표기법 연구의 실마리를 잡았다. 하지만 이 지적은 일부에 불과했다.[35] 노리나가의 제자인 이시즈카 다쓰마로(石塚龍麿일본어)는 《가나 표기법 깊은 산길(仮名遣奥山路)》에서 《고사기》, 《일본서기》, 《만엽집》에 쓰인 만요가나의 용법을 조사·정리하여, 만요가나에서 15자가 용법에 따라 구별되어 쓰인다고 결론지었다. 그러나 당시에는 본문의 신빙성에 대한 비평이 활발하지 않았고, 조사에 사용된 텍스트에 오기가 있었으며, 가나의 용법 구분이 음운 차이로 이어진다는 결론을 내리지 못해 주목받지 못했다.[36]

하시모토 신키치는 노리나가와 이시즈카의 연구를 재발견하여 1917년에 발표한 논문으로 학계에서 평가받기 시작했다. 하시모토는 이 분별을 '상대 특수 가나 표기법'이라고 명명했다. 하시모토 이후의 연구에서는 이시즈카가 지적한 チ의 용법 구별을 인정하지 않고, 14종류(및 대응하는 탁음)를 고대 특유의 분별로 여기고 있다. 고사기에서만 보이는 モ의 용법 구별은 일본서기보다 더 오래된 시대의 구별이 남아 있었던 것으로 여겨진다. 만엽집 등에서 '野'는 원래 ぬ라고 읽었으나, 이는 奴・怒 같은 만요가나가 쓰였기 때문이다. 하시모토는 이를 ノ갑류에 분류하여 ヌ가 아닌 ノ에 두 종류가 있는 것이라고 하였다.

긴다이치 교스케(金田一京助일본어)는 갑류를 i・e・o로, 을류를 ï・ë・ö로 표기하는 음성기호 상의 구별을 처음으로 행했으며, 이후 움라우트는 을류 모음을 나타내는 라틴 문자 혹은 음성기호로서 널리 쓰이게 된다.[27] 아리사카 히데요는 1934년 논문 〈고대일본어에서의 음절 결합의 법칙〉에서 상대 특수 가나 표기법에 관한 법칙을 발표했다.[27]

하시모토・아리사카 연구에 의해 상대 특수 가나 표기법은 일본어학계에서 정설로 받아들여졌다. 당시 학계에서는 고사기가 후세에 편찬된 위서라는 설이 있었으나, 고사기가 다른 고사고전(古史古伝)과는 다르게 상대 특수 가나 표기법이 존재하고, 일본서기가 편찬된 시점에서는 소멸한 モ(모)의 구별이 남아 있었다는 것이 판명되어 고사기가 위서가 아니라 일본서기보다 오래된 문헌이라는 것이 거의 확정되었다. 다케우치 문서따위에 사용되는 신대문자는 '상대에는 모음이 8개였는데 어째서인지 모음이 현재와 같이 5개밖에 없으며 상대의 가나 표기법을 따르고 있지 않다'는 이유로 후세의 위서로서 부정되었다.[29] 하시모토는 1942년 제2차 아마쓰교 탄압사건 재판 때 검찰측 증인으로 출정했다.

7. 1. 발견 (에도 시대)

모토오리 노리나가는 상대 특수 가나 표기법 연구의 실마리를 잡았다. 노리나가는 《고사기》의 주석서인 《고사기전(古事記伝)》에서 같은 소리라도 단어에 따라 다른 가나를 쓴다는 점을 지적했다. 하지만 이 지적은 일부에 불과했다. 노리나가의 제자인 이시즈카 다쓰마로(石塚龍麿일본어)는 《가나 표기법 깊은 산길(仮名遣奥山路)》에서 《고사기》, 《일본서기》, 《만엽집》에 쓰인 만요가나의 용법을 조사·정리하여, 만요가나에서 15자가 용법에 따라 구별되어 쓰인다고 결론지었다. 그러나 당시에는 본문의 신빙성에 대한 비평이 활발하지 않았고, 조사에 사용된 텍스트에 오기가 있었으며, 가나의 용법 구분이 음운 차이로 이어진다는 결론을 내리지 못해 주목받지 못했다.[36]이후 하시모토 신키치가 노리나가와 이시즈카의 연구를 재발견하여 1917년에 발표한 논문으로 학계에서 평가받기 시작했다. 하시모토는 이 분별을 '상대 특수 가나 표기법'이라고 명명했다. 하시모토 이후의 연구에서는 이시즈카가 지적한 チ의 용법 구별을 인정하지 않고, 14종류(및 대응하는 탁음)를 고대 특유의 분별로 여기고 있다. 고사기에서만 보이는 モ의 용법 구별은 일본서기보다 더 오래된 시대의 구별이 남아 있었던 것으로 여겨진다.

만엽집 등에서 '野'는 원래 ぬ라고 읽었으나, 이는 奴・怒 같은 만요가나가 쓰였기 때문이다. 하시모토는 이를 ノ갑류에 분류하여 ヌ가 아닌 ノ에 두 종류가 있는 것이라고 하였다.

긴다이치 교스케(金田一京助일본어)는 갑류를 i・e・o로, 을류를 ï・ë・ö로 표기하는 음성기호 상의 구별을 처음으로 행했으며, 이후 움라우트는 을류 모음을 나타내는 라틴 문자 혹은 음성기호로서 널리 쓰이게 된다.[27]

7. 1. 1. 모토오리 노리나가와 이시즈카 다쓰마로

모토오리 노리나가는 《고사기》의 주석서인 《고사기전(古事記伝)》 제1권 '가나에 대해(假字の事)'에서 같은 음이라도 단어에 따라 그에 맞는 가나가 분별되어 쓰이고 있다는 점을 지적했다.[35] 그러나 그 지적은 일부에 한정된 것이었고, 노리나가의 생각을 발전시킨 것은 그의 제자인 이시즈카 다쓰마로(石塚龍麿일본어)였다. 이시즈카 다쓰마로는 《가나 표기법 깊은 산길(仮名遣奥山路)》에서 만요가나가 사용된 《고사기》, 《일본서기》, 《만엽집》을 조사·정리하여 만요가나에서 エ・キ・ケ・コ・ソ・ト・ヌ・ヒ・ヘ・ミ・メ・ヨ・ロ・チ・モ의 15자가 용법에 따라 구별되어 쓰인다고 결론지었다.[36]7. 2. 정설화 (1910~1940년대)

모토오리 노리나가는 1798년경 저술한 『고사기전』에서 "같은 소리 중에도 단어에 따라 각각 다른 가자를 사용하고 있다"고 지적했다. 예를 들어, '코'의 가자에는 許, 古 두 글자를 널리 쓰지만, 子에는 古자만 쓰고 許자는 쓰지 않는다는 것이다. 그는 재고본에서 이것이 음의 구별에 의한 것이라고 생각하는 기술을 남겼지만, 나중에 삭제했다.이시즈카 다쓰마로는 노리나가의 제자로, 『가나쓰카이 오쿠야마지』(1798년경 발표)에서 『고사기』, 『일본서기』, 『만엽집』의 용자를 조사하여, エ(에)・キ(키)・ケ(케)・コ(코)・ソ(소)・ト(토)・ヌ(누)・ヒ(히)・ヘ(헤)・ミ(미)・メ(메)・ヨ(요)・ロ(로)・チ(치)・モ(모)의 15종에 대해 용자를 구분하여 사용한다고 결론지었다. 그러나 당시에는 본문 비판이 활발하지 않았고, 조사에 사용된 텍스트에 오기가 있었으며, 가나의 구분 사용이 음운의 차이와 연결된다는 결론을 내지 못했고, 이시즈카의 저작이 간행되지 않고 사본으로만 전해지면서 주목받지 못했다.

구사카베 노리타카는 이시즈카 다쓰마로의 영향을 받아 쓰여진 『고언별음초』(1848 서)에서, 이러한 가나 표기법의 차이가 지금은 같은 음이지만 옛말에서는 소리가 달랐다고 명확하게 인식했다.

한편, 『가나쓰카이 오쿠야마지』에서 제시된 에(エ)의 2종류 구별에 대해서는 다른 학자들도 지적했으며, 아행(ア行) エ 와 야행(ヤ行) エ 의 차이임이 밝혀졌다. 오쿠무라 에이지는 『고언의연변』(1829년 성립, 출판은 1891년)에서 덴랴쿠 연간 이전에 아행의 "衣"와 야행의 "延"의 가나가 구별되어 사용되었다는 것을 발견했다고 보고했다.

이러한 연구는 하시모토 신키치에 의해 재발견되어 1917년에 발표된 논문 〈국어 가나 표기 연구사의 한 발견: 이시즈카 류마로의 가나 표기 옥산로에 관하여〉 이후, 근대 일본의 국어학계에서 활발하게 논의되었다.

긴다이치 교스케는 갑류를 i・e・o로, 을류를 ï・ë・ö로 표기하는 음성기호 상의 구별을 처음으로 행했으며, 이후 움라우트는 을류 모음을 나타내는 라틴 문자 혹은 음성기호로서 널리 쓰이게 된다.[27]

하시모토・아리사카 연구에 의해 상대 특수 가나 표기법은 일본어학계에서 정설로 받아들여졌다. 당시 학계에서는 고사기가 후세에 편찬된 위서라는 설이 있었으나, 고사기가 다른 고사고전(古史古伝)과는 다르게 상대 특수 가나 표기법이 존재하고, 일본서기가 편찬된 시점에서는 소멸한 モ(모)의 구별이 남아 있었다는 것이 판명되어 고사기가 위서가 아니라 일본서기보다 오래된 문헌이라는 것이 거의 확정되었다. 다케우치 문서따위에 사용되는 신대문자는 '상대에는 모음이 8개였는데 어째서인지 모음이 현재와 같이 5개밖에 없으며 상대의 가나 표기법을 따르고 있지 않다'는 이유로 후세의 위서로서 부정되었다.[29] 하시모토는 1942년 제2차 아마쓰교 탄압사건 재판 때 검찰측 증인으로 출정했다.

7. 2. 1. 하시모토 신키치

하시모토 신키치는 이시즈카 다쓰마로의 연구를 재발견하고, '상대 특수 가나 표기법'이라는 용어를 처음 사용했다.[5] 1917년에 발표된 논문 〈국어 가나 표기 연구사의 한 발견 - 이시즈카 다쓰마로의 가나 표기법 깊은 산길에 대해(国語仮名遣研究史の一発見―石塚龍麿の仮名遣奥山路について―)〉를 통해 이시즈카의 연구가 학계에서 평가받기 시작했다.[5]하시모토는 이시즈카가 지적한 チ(치)의 용법에 따른 구별은 인정하지 않고, エ(에)・キ(키)・ケ(케)・コ(코)・ソ(소)・ト(토)・ノ(노)・ヒ(히)・ヘ(헤)・ミ(미)・メ(메)・ヨ(요)・ロ(로)・モ(모)의 14종류(및 대응하는 탁음)를 고대 특유의 분별로 보았다. 그는 이러한 구분을 '상대 특수 가나 표기법'이라고 명명했다.

'モ(모)'의 용법 구별은 고사기에서만 보이며, 이는 일본서기와 같은 후대 사료보다 더 오래된 시대의 구별이 남아 있었던 것으로 여겨진다.

하시모토는 '野'를 이전의 ヌ(누)가 아닌 ノ(노)갑류로 분류하여, ヌ(누)가 아닌 ノ(노)에 두 종류가 있는 것으로 보았다.

하시모토는 음가 추정에 신중한 태도를 보였으나, 「국어 음운의 변천」에서 イ(이)・エ(에)・オ(오)의 한쪽은 ・・이고, 다른 한쪽은 ・ 또는 ・라는 모음을 가졌을 것이라는 가설을 제시했다.

7. 2. 2. 아리사카 히데요와 '아리사카・이케가미 법칙'

아리사카 히데요(1934년 논문 〈고대일본어에서의 음절 결합의 법칙(古代日本語における音節結合の法則)〉)에서 상대 특수 가나 표기법에 관한 법칙을 발표했다.[27]# 오단(オ段) 갑류(甲類) 음과 오단 을류(乙類) 음은 동일 결합단위 내에 공존하는 경우가 없다.

# 우단(ウ段) 음과 오단 을류 음은 동일 결합단위 내에 공존하는 경우가 적다. 특히 2음절의 결합단위에 대해서는 예외가 없다.

# 아단(ア段) 음과 오단 을류 음은 동일 결합단위 내에 공존하는 경우가 적다.

이 법칙은 1932년 논문 〈고사기에서의 モ의 가나 용법에 대해(古事記におけるモの仮名の用法について)〉에서 처음 발표되었지만, 아리사카 히데요가 이 법칙에 강한 확신을 가지고 발표한 것은 1934년 논문이다. 거의 같은 시기에 이케가미 데이조도 비슷한 내용을 발표했기 때문에, 이 법칙은 '아리사카・이케가미 법칙' 또는 '아리사카의 법칙'이라고 불린다.

이 법칙은 튀르키예어나 한국어와 같은 알타이어족 언어에서 나타나는 모음조화 현상의 흔적으로 여겨져, 일본어가 알타이어족에 속한다는 증거로 제시되었다.

7. 3. 여러 학설 (모음 융합설 등)

모토오리 노리나가는 저서 『고사기전』에서 "같은 소리 중에서도 단어에 따라 각각 다른 가자를 사용하고 있다"고 지적했다. 그는 『고사기전』 재고본에서 이것이 음의 구별에 의한 것이라고 생각하는 기술을 남겼지만, 나중에 삭제했다.[22]

노리나가의 제자 이시즈카 다츠마로는 『가나쓰카이 오쿠야마지』(1798년경 발표)에서 『고사기』·『일본서기』·『만엽집』의 용자를 조사하여 에·키·케·코·소·토·누·히·헤·미·메·요·로·치·모의 15종에 대해 용자를 구분하여 사용한다고 결론지었다.[23] 그러나 당시에는 본문 비판이 활발하지 않았고, 조사에 사용된 텍스트에 오기가 포함되어 있었으며, 가나의 구분 사용이 음운의 차이와 연결된다는 결론을 내지 못했고, 간행되지 않고 사본으로만 전해지면서 주목을 받지 못했다.

하시모토 신키치는 1917년에 발표된 논문 「국어 가나 표기 연구사의 한 발견: 이시즈카 류마로의 가나 표기 옥산로에 관하여」[5] 이후, 이 연구는 근대 일본 국어학계에서 활발하게 논의되었다. 하시모토 이후의 연구에서는 이시즈카가 지적한 チ의 구별을 인정하지 않고, エ・キ・ケ・コ・ソ・ト・ノ・ヒ・ヘ・ミ・メ・ヨ・ロ・モ의 14종류(및 탁음이 있을 경우 그 탁음)를 고대 특유의 분별로 여기고, '상대 특수 가나 표기법'이라고 명명했다. 또 モ의 용법 구별은 고사기에서만 보이며, 이는 일본서기보다 더 오래된 시대의 구별이 남아 있었던 것으로 여겨진다.

'野'는 만엽집 등에서 원래는 ぬ라고 읽었었으나, 이는 奴・怒 같은 만요가나가 쓰였기 때문이다. 하시모토는 이를 ノ갑류에 분류하여 ヌ가 아닌 ノ에 두 종류가 있는 것이라고 하였다.

긴다이치 교스케는 갑류를 i・e・o로, 을류를 ï・ë・ö로 표기하는 음성기호 상의 구별을 처음으로 행하여, 그 뒤의 각종 논문에서 움라우트는 을류 모음을 나타내는 라틴 문자 혹은 음성기호로서 널리 쓰이게 된다.[27]

아리사카 히데요는 1934년 논문 〈고대일본어에서의 음절 결합의 법칙〉에서 상대 특수 가나 표기법에 관한 법칙(아리사카・이케가미 법칙)을 발표했다.[24]

# オ단 갑류의 음과 オ단 을류의 음은 동일 결합단위 내에 공존하는 경우가 없다.

# ウ단 음과 オ단 을류의 음은 동일 결합단위 내에 공존하는 경우가 적다. 특히 2음절의 결합단위에 대해서는 예외가 없다.

# ア단 음과 オ단 을류의 음은 동일 결합단위 내에 공존하는 경우가 적다.

이는 튀르키예어나 한국어 같은 알타이어족에서 보이는 모음조화의 흔적으로, 일본어가 알타이어족임을 보여주는 하나의 증거로 여겨졌다.

하시모토・아리사카의 연구로 상대 특수 가나 표기법은 일본어학계에서 정설로 받아들여졌다. 고사기가 위서라는 설이 있었으나, 상대 특수 가나 표기법, 특히 일본서기 시점에 소멸한 モ의 구별이 남아있어 고사기가 위서가 아님이 학정되었다. 신대문자도 상대 모음 8개인데 5개만 있어 후세 위서로 부정되었다.[29]

마쓰모토 가쓰미와 모리시게 사토시는 1975년에 상대 특수 가나 표기법의 8모음설에 이의를 제기했다.

모리시게는 체언에 대한 감탄을 나타낼 때 조사 없이 단어 음운에 イ를 더하는 경우가 있다고 설명했다. '花'(はな, 꽃)에 '花'''よ'''(꽃이여)' 대신 'ハナィ' 등 모음에 イ를 붙여 표현하는 경우가 있다는 것이다. ア단 음에 イ가 더해진 것이 エ, ウ단 음에 イ가 더해진 것이 イ, オ단 음에 イ가 더해진 것이 オ로 변화하여 각각 을류가 되었다[35]는 것이 모리시게의 요지이다.

모리시게 설은 일본어 모음 체계가 5모음이었다고 한다. 만요가나의 글자 구별은 도래인이 일본어에서 불필요한 음성 차이를 음운으로 이해한 것이라고 한다. 햅번식 로마자 표기법이 일본어에서 분별할 필요 없는 sh, ch, ts, f따위를 분별한 것에 비교하며, 상대 특수 가나 표기법 중 コ 음만이 헤이안 시대 초기까지 남아 있었는데도 히라가나에 그 분별이 없었다[36]는 것을 방증으로 든다.

상대 특수 가나 표기법의 구별을 설명하기 위한 많은 가설이 존재하지만, 자음, 모음, 또는 다른 무엇에 적용되었는지는 불분명하며, 학술적 합의는 없다.

상대 문헌에는, 역사적 가나 표기법에서는 구별하지 않는 음절(구체적으로는, '''코・소・토・노・모・로・요・〈호〉'''、'''키・히・미'''、'''케・헤・메''' 및 '''그 탁음''')을 나타내는 만요가나가 두 가지로 표기되어 있다.

두 종류 중 한쪽을 갑류, 다른 한쪽을 을류라고 구별한다(하시모토). 예를 들어, 후세의 "키"에 해당하는 만요가나는 支・吉・岐・来・棄 등의 한자가 한 종류(키갑류, "가을", "군", "시간", "듣다"의 "키")이고, 己・紀・記・忌・氣 등은 다른 한 종류(키을류, "안개", "언덕", "달", "나무" 등의 "키")이다.

이단・에단의 갑을 구별은 동사 활용에도 보인다. 사단활용에서는 연용형에 이단 갑류, 명령형에 에단 갑류, 이전형에 에단 을류가, 상일단활용에서는 이단 갑류, 상이단활용에서는 이단 을류, 하이단활용에서는 에단 을류가 나타난다.

갑을 구별은 단어마다 기억하여 구별한 것이 아니라, 음운 구별에 따른 것으로, 상대 일본어에는 67음이 아니라 87음(「모」를 더하면 88음, 「호」를 더하면 89음) 구별이 있었다. 후세에 없는 음운 구별은 여러 설이 있지만, 모음이 8종류 있었다고 추정할 수 있다.

8세기 후반 오단 모음부터 구별이 사라지고 다른 오단으로 확산되었다.(불족석가・선명・쇼소인 만요가나 문서・목간 자료) 헤이안 시대에 대부분 소멸했지만, 코 구별은 9세기 전반, 에 구별은 10세기 전반까지 남았다.

상대 특수 가나 표기법 소멸 후 가나가 발달해 가나로 갑을을 나타내는 것은 불가능하다. 문자상 갑을 구별은 "갑", "을" 등 명기, 좌우 방선, 트레마나 서컴플렉스를 붙인 라틴 문자, 아래 첨자 숫자, 가타카나화와 헨타이가나 도입 등으로 대응한다. 갑류와 을류 구별 없는 음절은 '''1류'''라고 한다.

| 갑을 | 예일 | 프렐레스비그 & 휘트먼 | 킨다이치 교스케[2] | 수정 마티아스・밀러 | 아래 첨자 숫자 | 히라가나와 가타카나[3] | 방선[4] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 이갑 | yi | i | i | î | i1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 이을 | iy | wi | ï | ï | i2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 이일 | i | i | i | i | i | 가타카나 | 없음 |

| 에갑 | ye | ye | e | ê | e1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 에을 | ey | e | ë | ë | e2 | 히라가나(헤는 헨타이가나) | 왼쪽 |

| 에일 | e | e | e | e | e | 가타카나 | 없음 |

| 오갑 | wo | wo | o | ô | o1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 오을 | o̱ | o | ö | ö | o2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 오일 | o | o | o | o | o | 가타카나 | 없음 |

가나 표기법 연구는 에도 시대 국학 흥성 후 본격화되었다. 상대 특수 가나 표기법 연구는 모토오리 노리나가가 시작했다.

1970년대에는 여러 논쟁이 있었고, 마이니치 신문 등 일반 매체에서도 논의되었다. 전문지 월간 『언어』(대수관)에서 1976년 6호 특집 "모음 조화를 찾아서"에 여섯 모음 설을 주장하는 핫토리 시로의 "상대 일본어의 모음 체계와 모음 조화"[26]와 마쓰모토 가쓰미의 "일본어의 모음 조직"이 게재되어 서로 비판했다. 8월호에는 오노 스스무가 "상대 일본어의 모음 체계"에서 양론을 소개하고 지론을 전개했고, 11월호에는 마쓰모토, 12월에는 핫토리가 재반론했다.

주요 재구음들을 제시하여 연구가 어떻게 진행되어 왔는지 간략하게 보여준다.

| 갑을 | 예일 | 프렐레스비그 & 휘트먼 | 킨다이치 쿄스케[2] | 수정 마티아스・밀러 | 아래 첨자 숫자 | 히라가나와 가타카나[3] | 방선[4] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 이갑 | yi | i | i | î | i1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 이을 | iy | wi | ï | ï | i2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 이일 | i | i | i | i | i | 가타카나 | 없음 |

| 에갑 | ye | ye | e | ê | e1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 에을 | ey | e | ë | ë | e2 | 히라가나(헤는 헨타이가나) | 왼쪽 |

| 에일 | e | e | e | e | e | 가타카나 | 없음 |

| 오갑 | wo | wo | o | ô | o1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 오을 | o̱ | o | ö | ö | o2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 오일 | o | o | o | o | o | 가타카나 | 없음 |

7. 3. 3. 모리 히로미치

모토오리 노리나가의 제자인 이시즈카 다츠마로의 영향을 받아 쓰여진 구사카베 노리타카의 『고언별음초』(1848년)는 가나 표기법의 차이가 지금은 같은 음이지만 옛말에서는 소리가 달랐다고 명확히 언급하며, 음의 차이에 근거한다는 것을 분명하게 인식하고 있다.[19]모리 히로미치는 『일본서기』 중 일부(α군)는 일본의 한자음이 아니라 당시의 중국어 음을 사용하여 표기되었다고 생각하고, 당대 북방음과 절운을 이용한 구체적인 음가 추정을 시도했다.[20] 모리의 추정에 따르면 갑류는 현재의 모음과 동일하며, 이단 을류는 모음 , 오단 을류는 를 가지며, 에단 을류는 이중 모음 라고 했다. 따라서 이중 모음을 제외하면 음소로서 7모음이 된다.

모리의 설에 대해서는 중국어 음운론 전문가인 히라야마 히사오와 『국어학』지에서 논쟁이 있었다.[21]

7. 4. 정설에 대한 반론

상대 특수 가나 표기법에 대한 일반적인 학술적 합의는 존재하지 않으며, 이 표기법이 자음, 모음, 또는 다른 무엇에 적용되었는지는 불분명하다. 상대 문헌에는 역사적 가나 표기법에서는 구별하지 않는 음절을 나타내는 만요가나가 두 가지로 확실하게 표기되어 있다는 것이 알려져 있다.두 종류 중 한쪽을 갑류, 다른 한쪽을 을류라고 부르며 구별한다. 예를 들어, 후세의 "키"에 해당하는 만요가나는 支・吉・岐・来・棄 등의 한자가 한 종류를 이루며(키갑류), 己・紀・記・忌・氣 등은 다른 한 종류를 이룬다(키을류).

이단・에단의 갑을 구별은 동사의 활용에도 나타난다. 사단 활용에서는 연용형에 이단 갑류가, 명령형에 에단 갑류가, 이전형에 에단 을류가 나타난다. 상일단 활용에서는 이단 갑류가, 상이단 활용에서는 이단 을류가, 하이단 활용에서는 에단 을류가 나타난다.

이러한 갑을의 구별은 어떤 음운의 구별에 따른 것으로 생각된다. 즉, 상대 일본어에는 이로하 47자+탁음 20개의 67음이 아니라, 그것보다 20음 많은 87음의 구별이 있었다. 후세에 존재하지 않는 음운이 어떻게 구별되었는지는 여러 설이 있어 정론이 없지만, 예를 들어 모음이 8종류 있었다 등으로 추정할 수 있다.

8세기 후반이 되면, 먼저 오단의 모음부터 구별이 사라지고, 다른 오단으로도 확산되었다. 헤이안 시대가 되면, 대부분의 구별은 소멸했지만, 코의 구별은 9세기 전반까지, 에의 구별은 10세기 전반까지 남았다.

상대 특수 가나 표기법이 소멸한 후에 가나가 발달했기 때문에, 가나에 의해 갑을을 나타내는 것은 일반적으로 불가능하다. 그러므로, 문자상에서 갑을의 구별을 할 필요가 있을 때는 "갑", "을" 등과 같은 명기, 좌우의 방선, 트레마나 서컴플렉스를 붙인 라틴 문자·아래 첨자 숫자의 사용, 가타카나화와 헨타이가나의 도입 등으로 대응하고 있다. 또한, 갑류와 을류의 구별이 없는 음절을 가리키는 경우, '''1류'''라고 부르는 경우가 있다.[1]

현대에는 상대 특수 가나 표기법을 다음과 같은 표기법으로 나타낸다.

| 갑을 | 예일 표기법 | 프렐레스비그 & 휘트먼 | 킨다이치 쿄스케[2] | 수정 마티아스・밀러 | 아래 첨자 숫자 | 히라가나와 가타카나[3] | 방선[4] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 이갑 | yi | i | i | î | i1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 이을 | iy | wi | ï | ï | i2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 이일 | i | i | i | i | i | 가타카나 | 없음 |

| 에갑 | ye | ye | e | ê | e1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 에을 | ey | e | ë | ë | e2 | 히라가나(헤는 헨타이가나) | 왼쪽 |

| 에일 | e | e | e | e | e | 가타카나 | 없음 |

| 오갑 | wo | wo | o | ô | o1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 오을 | o̱ | o | ö | ö | o2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 오일 | o | o | o | o | o | 가타카나 | 없음 |

상대 특수 가나 표기법에 대한 연구는 에도 시대에 국학이 흥성한 이후 본격적으로 이루어졌다. 모토오리 노리나가는 『고사기전』에서 "같은 소리 중에서도 단어에 따라 각각 다른 가자를 사용하고 있다"고 지적하며, 상고 시대 특수 가나 표기법 연구의 실마리를 찾았다.

이시즈카 다츠마로는 『가나쓰카이 오쿠야마지』에서 만요가나 용례를 조사하여, 에·키·케·코·소·토·누·히·헤·미·메·요·로·치·모의 15종에 대해 용자를 구분하여 사용한다고 결론지었다. 그러나 이시즈카의 연구는 본문 비판의 미비, 오기 포함, 음운 차이와의 연결 실패 등의 문제로 주목받지 못했다.

구사카베 노리타카는 『고언별음초』에서 가나 표기법의 차이가 옛말의 소리 차이에 근거한다고 명확히 인식했다.

하시모토 신키치는 논문 「국어 가나 표기 연구사의 한 발견: 이시즈카 류마로의 가나 표기 옥산로에 관하여」를 통해 노리나가와 이시즈카의 연구를 재조명하고, 상대 특수 가나 표기법 연구를 활발하게 논의되도록 이끌었다.

아리사카 히데요는 '아리사카・이케가미 법칙'을 발표하여 일본어가 알타이 어족에 속한다는 증거로 제시했다.

오노 스스무는 만요가나의 음독에 사용되는 한자의 중고음을 바탕으로 이단 을류·에단 을류·오단 을류는 갑류와 다른 중설 모음을 가지고 있었다고 추정했다.

이후 마이니치 신문과 월간 『언어』 등에서 상대 특수 가나 표기법을 둘러싼 다양한 논쟁이 전개되었다.

주요 재구음들을 제시하여 연구가 어떻게 진행되어 왔는지 간략하게 보여주는 표는 다음과 같다.

| 논문 | 이단 | 에단 | 오단 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 갑류 | 을류 | 갑류 | 을류 | 갑류 | 을류 | |

| 나가타(1932) | *i | *y | *e | *ɛ | *o | *ø |

| 하시모토(1933) | *i | *ïi | *e | *ɔi | *o | *ö |

| 요시타케(1934)[12] | *i | *ɪ | *e | *ɛ | *o | *ɔ |

| 야스다(1934)[13][14] | *i | *ui | *e | *ue | *uo | *o |

| 키쿠자와(1935)[15] | *i | *wi | *e | *we | *wo | *o |

| 하시모토(1938)[7] | *i | *ïi | *e | *əi/*əe | *o | *ö |

| 핫토리(1948)[16] | *i | *ïi | *e | *ai | *o | *ö |

| 도도(1948) | *i | *ə/*ʌ | *ɛ | *ʌ/*ə | *o | *ə/*å/*ɔ |

| 하시모토(1950)[17] | *i | *ïi | *e | *əi/*æ | *o | *ö |

| 아리사카(1955)[18] | *i | *ïi | *e | *ə̯e/*əi | *o | *ə |

| 핫토리(1958, 1976)[19][20] | *ji | *i | *je | *e | *o | *ö |

| 밀러(1967)[21] | *i | *ï | *e | *ë | *o | *ö |

| 램지 & 앵거(1972)[22] | *i | *wi | *je | *e | *wo, *ow | *o |

| 랑게(1973)[23] | *ji | *i | *je | *e | *wo | *o |

| 마츠모토(1975)[24] | *i | *ï | *je | *e | *o [o] | *o [ɔ] |

| 모리(1975)[25] | *i | *ui | *e | *ai | *o | *oi |

| 핫토리(1976)[26] | *ji | *i | *je | *e | *o | *ö |

| 앵거(1977, 1993)[27] | *i | *wi | *je | *e | *wo | *o |

| 핫토리(1978–79)[28] | *i | *∘i [ɨi] | *e | *∘e [əe] | *o | *ö |

| 도도(1980)[29] | *i | *ï | *e | *ë | *o | *ö |

| 오노(1982)[8] | *i | *ï | *e | *ɛ | *o | *ö |

| 마부치(1983)[30] | *i | *i̯ə | *i̯e | *ɛ | *uo | *o |

| 프레블랭크(1984)[31] | *ji | *i | *je | *e | *o | *ə |

| 휘트먼(1985)[32] | *i | *uj | *je | *ej | *wo | *o |

| 키요세(1991)[33] | *i | *ɨ | *e | *ə | *u | *o |

| 모리(1991)[34] | *i | *ɨ [ɪ] | *e | *əj [əe̯] | *o | *ə |

| 미야케(1995)[35] | *(j)i | *ɨ | *(j)e | *ɛ | *(w)o | *ə |

| 미야케(2003)[36] | *i | *ɨ < *ɨj | *e | *əj | *o | *ə |

| 프렐레스비그&휘트먼(2008) | *i | *wi | *je | *e | *wo | *o |

| 하야타(2009) | *i [Cʲi] | *ui/*əi [Ci] | *e [Cʲe] | *ai [Ce] | *o | *ɵ < *ə |

| 카사마(2015) | *i | *ɨ | *e | *ɜ | *o | *ɘ |

8. 현대의 표기법

상대 특수 가나 표기법은 현대 가나로는 표기할 수 없기 때문에, 갑류와 을류를 구별하기 위해 다양한 표기법이 사용된다. 예를 들어, '갑', '을' 등을 명기하거나, 로마자 표기를 사용하거나, 아래 첨자 숫자를 사용하는 방법 등이 있다.[2]

| 갑을 | 예일 표기법 | 프렐레스비그 & 휘트먼 | 킨다이치 쿄스케 | 수정 마티아스・밀러 | 아래 첨자 숫자 | 히라가나와 가타카나[5] | 방선 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 이갑 | yi | i | i | î | i1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 이을 | iy | wi | ï | ï | i2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 이일 | i | i | i | i | i | 가타카나 | 없음 |

| 에갑 | ye | ye | e | ê | e1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 에을 | ey | e | ë | ë | e2 | 히라가나 (헨타이가나) | 왼쪽 |

| 에일 | e | e | e | e | e | 가타카나 | 없음 |

| 오갑 | wo | wo | o | ô | o1 | 가타카나 | 오른쪽 |

| 오을 | o̱ | o | ö | ö | o2 | 히라가나 | 왼쪽 |

| 오일 | o | o | o | o | o | 가타카나 | 없음 |

9. 결론

상대 특수 가나 표기법의 구별을 설명하기 위한 많은 가설이 존재하지만, 이러한 구별이 자음, 모음, 또는 다른 무엇에 적용되었는지는 불분명하며, 일반적인 학술적 합의는 존재하지 않는다. 상대 문헌에는 역사적 가나 표기법에서는 구별하지 않는 음절을 나타내는 만요가나가 두 가지로 확실하게 표기되어 있다는 것이 알려져 있다.

두 종류 중 한쪽을 갑류, 다른 한쪽을 을류라고 부르며 구별한다. 예를 들어, 후세의 "키"에 해당하는 만요가나는 支・吉・岐・来・棄 등의 한자가 한 종류를 이루며(키갑류), 己・紀・記・忌・氣 등은 다른 한 종류를 이룬다(키을류).

이단・에단의 갑을 구별은 동사의 활용에도 보이며, 사단 활용, 상일단 활용, 상이단 활용, 하이단 활용에서 나타난다.

이러한 갑을의 구별은, 하나하나의 단어마다 습관적으로 기억하여 구별하여 사용한 것이 아니라, 어떤 음운의 구별에 따른 것으로 생각된다. 즉, 상대 일본어에는 이로하 47자+탁음 20개의 67음이 아니라, 그것보다 20음 많은 87음의 구별이 있었다. 후세에 존재하지 않는 음운이 어떻게 구별되었는지는 여러 설이 있어 정론이 없지만, 예를 들어 모음이 8종류 있었다 등으로 추정할 수 있다.

8세기 후반이 되면, 먼저 오단의 모부터 구별이 사라지고, 다른 오단으로도 확산되었다. 이러한 중간적인 상태는, 불족석가・선명・쇼소인 만요가나 문서・및 목간 자료 등에서 볼 수 있다. 헤이안 시대가 되면, 대부분의 구별은 소멸했지만, 코의 구별은 9세기 전반까지, 에의 구별은 10세기 전반까지 남았다.

참조

[1]

간행물

國語と國文學

1931-09

[2]

문서

안다 나오미치 2007

[3]

문서

모리 히로시 1991

[4]

문서

시대별국어대사전 상대편

[5]

간행물

帝国文学

1917-11

[6]

서적

The Phonetic System of Ancient Japanese

Royal Asiatic Society

1934

[7]

문서

오노 스스무 2002 및 오노 스스무 1994

[8]

서적

가나 사용법과 상대어

岩波書店

[9]

문서

핫토리 시로 1978a, 핫토리 시로 1978b, 핫토리 시로 1978c, 핫토리 시로 1978d, 핫토리 시로 1978e, 핫토리 시로 1978f, 핫토리 시로 1978g, 핫토리 시로 1978h, 핫토리 시로 1978i, 핫토리 시로 1978j, 핫토리 시로 1979a, 핫토리 시로 1979b, 핫토리 시로 1979c, 핫토리 시로 1979d, 핫토리 시로 1979e, 핫토리 시로 1979f, 핫토리 시로 1979g, 핫토리 시로 1979h, 핫토리 시로 1979i, 핫토리 시로 1979j, 핫토리 시로 1979k, 핫토리 시로 1979l

[10]

논문

Ryūkyūan language history

University of Southern California

[11]

학술지

The Relationship of Japanese to the Ryukyu, Korean, and Altaic Languages

[12]

서적

The Japanese Language

The University of Chicago Press

[13]

학술지

Evidence of a Consonant Shift in 7th Century Japanese

https://www.academia[...]

[14]

서적

The Phonology of Eighth-Century Japanese: A reconstruction based upon written records

https://digital-arch[...]

Sophia University Press

[15]

논문

Studies in Early Japanese Morphophonemics

Indiana University Linguistics Club

[16]

서적

Middle Chinese: A Study in Historical Phonology

University of British Columbia Press

[17]

논문

The Phonological Basis for the Comparison of Japanese and Korean

Harvard University

[18]

논문

The Phonetic Values of Old Japanese */s/ and */z/

University of Hawai‘i at Manoa

[19]

학술지

The Verb toru in Old Japanese

https://www.research[...]

1999

[20]

서적

A Descriptive and Comparative Grammar of Western Old Japanese

Brill

[21]

문서

에우제니오 코세리우 2014

[22]

문서

Martin 1987의 각 어, 大野晋 1977

[23]

문서

Pellard 2013; Pellard 2008

[24]

문서

안다 2007

[25]

문서

야행의 에

[26]

문서

갑을의 분별을 음운의 차이의 반영이라고 보는 것은 오컴의 면도날을 따른 것이다. 이외의 설명은 보다 많은 전제를 필요로 한다.

[27]

문서

안다2007. 움라우트(트레마) 기호가 당초에 어떤 경향의 발음을 나타내는 것은 아니다.

[28]

문서

일본 고대사에서 중요한 사료로 취급되는 고사기와 일본서기와는 현저하게 다를 내용의 역사를 담고 있는 문헌의 통칭.

[29]

문서

다만, 일본어에는 청탁|청음과 탁음의 구별이 있으나 탁점이 생기기 전에 가나는 원래 청탁의 대립을 구분하지 않았다. 또한 현대 일본어에서는 IPA|/o:/(o의 장음)과 IPA|/ou/의 구별이 있지만 현대 가나 표기법에서는 이를 구분하지 못한다.('王'는 /o:/, '追う'와 '負う'는 /ou/지만 둘 다 가나로는 おう로 표기한다.) 이처럼 음운적 대립이 반드시 표기에 반영되는 것은 아니다.

[30]

문서

이하 「日本語の成立 日本語の世界1」 中央公論社 1980 및「日本語の起源」 岩波書店 1957

[31]

문서

오노 설은 エ단 을류는 중설오음에 가까운 エ, オ단 을류는 중설모음이자 원순성을 가진 음을 췅하고 있었다고 이해하는 논고가 많다.

[32]

문서

정확히 말하자면, 오노는 모음이 접촉할 때 '융합모음이 생긴다', '한쪽이 탈락한다', '개재자음을 끼운다(はる+あめ=はるさめ)'라는 세 가지 처리를 행하여 입론하고 있다.

[33]

문서

오노 자신은 '폴리네시아어'라고 서술하고 있다.

[34]

문서

갑을의 모음이 음환경의 어떤 차이를 따라 배타적으로 나타나는지는 명확히 되어 있지 않다.

[35]

문서

ハナィ·ハィナ·ハィナィ가 ハネ·ヘ(을)ナ·ヘ(을)ネ로 정착하지 않은 원인은 불명.

[36]

문서

헵번식 로마자 sh, ch, ts, f가 나타내는 [[무성 치경구개 마찰음|{{IPA|ɕ}}]],[[무성 치경구개 파찰음|{{IPA|tɕ}}]],[[무성 치경 파찰음|{{IPA|ts}}]],[[무성 양순 마찰음|{{IPA|ɸ}}]]은 /s/, /t/, /t/, /h/의 조건 [[이음]]으로, 이음이 나타나는 음환경은 명확하다. (/s/: [[무성 치경 마찰음|{{IPA|s}}]]~{{IPA|ɕ}}, /t/: [[무성 치경 파열음|{{IPA|t}}]]~{{IPA|tɕ}}~{{IPA|ts}}, /h/: [[무성 성문 마찰음|{{IPA|h}}]]~[[무성 경구개 마찰음|{{IPA|ç}}]]~{{IPA|ɸ}}은 각각 [[상보적 분포]]) 한편, コ의 갑류와 을류가 나타나는 음환경의 차이는 명확하지 않다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com