석토성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

석토성은 백제 의자왕 9년(649)에 백제가 신라를 공격했을 때 격전이 벌어졌던 곳으로, 현재 충청북도 단양군 적성면 성곡리 가은암산에 위치한 것으로 비정된다. 김유신이 이끄는 신라군은 백제군과의 전투에서 승리하여 석토성을 방어했다. 석토성은 삼국시대 산성들과 함께 위치해 있으며, 가은암산 석토성은 험준한 지형을 이용하여 축성되었고, 남문과 북문, 건물지, 맷돌, 토기편 등 다양한 유물이 발견되어 삼국시대 축성 기술과 전투 양상을 보여주는 중요한 유적이다.

석토성은 삼국시대 백제와 신라 간의 치열한 영토 분쟁의 중심지였다.[1] 석토성의 위치는 충북 진천군 문안산성으로 비정[2]되기도 하지만, 삼국 항쟁의 전적과 지리적으로 불합리하다는 견해도 있다. 《삼국사기》의 〈백제본기〉, 〈신라본기〉, 〈김유신 열전〉을 통해 석토성의 위치를 파악하는 단서를 찾을 수 있다.

석토성(石吐城)은 삼국시대의 성으로, 그 정확한 위치는 오랫동안 알려지지 않았다. 그러나 《삼국사기》의 기록과 지리적 조건, 그리고 고고학적 발굴 결과 등을 종합하여, 현재는 충청북도 단양군 적성면 성곡리 가은암산(加隱巖山)에 있는 가은암산성으로 비정되고 있다.[1]

2. 역사적 배경

2. 1. 삼국사기의 기록

《삼국사기》에 따르면, 649년 백제 의자왕은 장군 은상을 보내 석토성 등 7성을 공격하여 함락시켰다.[3] 이에 신라 진덕왕은 김유신 등에게 명하여 백제군을 격퇴하고 석토성을 탈환하였다.[3]

김유신은 모든 장병들에게 "오늘은 반드시 백제 사람의 첩자가 올 것이니, 너희들은 거짓으로 알지 못하는 척하여 감히 수하(誰何)하지 말아라!"라고 하였다. 그리고 군중에게 "방어벽을 견고히 하고 움직이지 말라! 내일 지원군이 오는 것을 기다린 연후에 결전하겠다."라고 호령하였다. 첩자는 이 말을 듣고 돌아가 은상에게 보고했고, 은상 등은 병사가 증원될 것을 두려워하였다. 이에 김유신 등은 진격하여 크게 격파하여 장사(將士) 1백 명을 죽이거나 사로잡고 군졸 8,980명을 참살하였으며, 전마(戰馬) 1만 필을 획득하였고, 병장기와 같은 것은 수를 헤아릴 수가 없었다.[3]

신라군은 3군(三軍)을 나누어 5도로 진격했지만 열흘이 지나도록 승부가 나지 않았고, 엎어진 시체가 들판에 가득하였으며 흐르는 피에 절굿공이가 떴다고 한다.[4]

2. 2. 전투 경과

貞觀|정관중국어 23년(649년) 8월, 백제 의자왕은 좌장(左將) 은상에게 정예병 7천 명을 이끌고 신라의 석토성 등 7성을 공격하게 하였다.[3] 신라는 대장군 김유신과 장군 진춘, 죽지, 천존 등을 파견하여 맞서게 하였다.[3] 양측은 10여 일 동안 곳곳에서 전투를 벌였으나 승부가 나지 않았고, 도살성 아래에서 다시 격돌하게 되었다.[3]

김유신은 백제군의 첩자가 올 것을 예상하고, 병사들에게 거짓으로 내일 지원군이 올 것이라고 말하며 방어벽을 굳게 지키라고 명령하였다.[3] 첩자로부터 이 말을 전해 들은 은상은 신라군의 증원을 두려워하였다.[3] 김유신은 이 틈을 타 백제군을 기습 공격하여 크게 승리하였다.[3]

이 전투에서 신라군은 백제 장수와 병사 100명을 생포하거나 죽였고, 8,980명의 백제군을 베었다.[3] 또한 전마(戰馬) 1만 필을 획득하고, 헤아릴 수 없을 만큼 많은 병장기를 노획하였다.[3] 신라군은 3군(三軍)을 나누어 5도로 진격했으나, 열흘이 지나도록 승부가 나지 않아 들판에는 시체가 가득하고 흐르는 피에 절굿공이가 뜰 정도였다고 한다.[4]

3. 위치 비정

649년 (백제 의자왕 9년) 8월, 의자왕은 좌장 은상에게 정병 7천 명을 주어 신라의 석토성 등 7성을 공격하게 하였다. 이에 신라 장군 김유신, 진춘, 천존, 죽지 등이 맞서 싸웠으나, 전세가 불리해지자 도살성 아래에 주둔하며 다시 전투를 벌였지만 백제군이 패배하였다.[3]

같은 해 (신라 진덕여왕 3년) 8월, 백제 장군 은상이 다시 군사를 이끌고 석토성 등 7성을 함락시켰다. 신라는 대장군 김유신과 장군 진춘, 죽지, 천존 등을 파견하여 백제군과 맞서게 하였다. 양측은 10여 일 동안 격렬하게 싸웠으나 승부가 나지 않았고, 도살성 아래에서 대치하였다. 김유신은 첩자가 올 것을 예상하고 병사들에게 거짓으로 방어벽을 견고히 하고 지원군을 기다리는 척하라고 명령하였다. 첩자로부터 이 소식을 들은 은상은 신라군에 증원군이 올 것이라고 생각하여 두려워하였다. 김유신은 이 틈을 타 진격하여 백제군을 크게 격파하고, 많은 장수와 병사를 죽이거나 사로잡았으며, 수많은 전마와 병장기를 획득하였다.[3]

신라군은 3군을 5도로 나누어 진격했지만, 열흘이 지나도록 승부가 나지 않아 들판에는 시체가 가득하고 흐르는 피에 절굿공이가 뜰 정도였다.[4]

이러한 기록들을 바탕으로, 석토성은 주변에 7성이 분포하고, 도살성과 인접해야 하며, 신라가 백제의 석토성을 함락하기 위해 5도로 진격할 수 있는 들판이 있어야 한다는 조건들을 만족해야 한다.

3. 1. 위치 비정의 근거

《삼국사기》에는 석토성 근처에 도살성(道薩城)이 있었다는 기록이 있는데, 현재 단양군 도락산에 도살성이 있다.[3] 가은암산 주변에는 삼국시대 산성들이 다수 분포하고 있어, 석토성이 이 지역에 있었을 가능성을 높여준다.[5]

도살성 주변의 근접지역에 있는 삼국시대 주요 산성은 다음과 같다.

| 성 이름 | 위치 | 둘레 |

|---|---|---|

| 공문산성(貢文山城) | 단양군 두음리 | 1307m |

| 적성산성(赤城山城) | 단양군 단성면 하방리 | 923m |

| 용부원성(龍夫院城) | 단양군 대강면 용부원리 | 240m |

| 가은음산성(加隱巖山城) | 단양군 적성면 성곡리 | 1350m |

| 도솔산성(兜率山城) | 단양군 대강면 사동리 | 충북지역 6개 골짜기 조망권 자연성벽 둘레 1800m |

| 죽령산성(竹嶺山城) | 단양군 대강면 두음리 | 461.5m |

| 애곡리성(艾谷里城) | 단양군 적성면 애곡리 | 진도지역 둘레 900m |

[5]

이 중 도살성에서 가은암산석성으로 향하는 주요 진격로는 단양지역에 불암계곡 가산리 방면, 직티 삼거리 방면, 죽령대로 적성 방면, 사작치 두항리 방면, 제천지역에 모녀재 장회리 방면 등이다. 도살성 주변에 분포한 성곽 가운데 석토성으로 비정되는 가은음산성은 북북서향 직선거리로 약 10km 지점에 있다.[5]

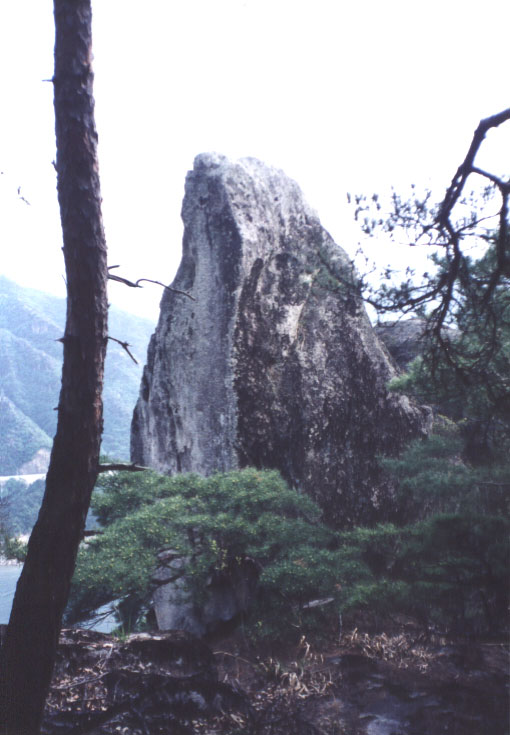

3. 2. 가은암산 석토성

가은암산 석토성은 석축으로 둘러싸여 있으며, 성안에는 3개의 샘과 군창(軍倉)이 있었다는 기록이 있다.[6] 이는 가은암산이 군사적 요충지였음을 보여준다. 가은암산석성(加隱巖山石城)은 단양군의 서쪽 13리에 있고, 둘레가 419보이며, 험준하다.[6] 성안의 3개의 샘은 가뭄을 만나면 마른다고 한다.[6]가은암산(加隱巖山)은 단양군 서쪽 17리에 있다.[7] 가은암산성(加隱巖山城)은 석축으로 둘레가 3,018척이었으나 지금은 모두 퇴락하였다.[8] 고려 말기 제천, 청풍, 단양 사람이 이곳에서 왜적을 피하였다.[8]

김일손(金馹孫)은 강 북쪽 언덕 옆 낭떠러지 험한 곳을 수백 보 오르면 성(城)이 있어서 사람이 숨을 만하므로 옛 이름이 가은암(可隱巖)이라고 하였다.[9] 단양군수로 부임한 이황(李滉)은 가은암산(加隱巖山)에 가은성(可隱城)이 있다고 하였다.[10] 가은암고성(可隱巖古城)의 명칭은 김일손의 가은암(可隱巖)에서 연원했다.[11]

가은암산석성(加隱巖山石城)이라는 명칭은 산 이름에 석성(石城)을 부여한 것으로 역사성이 없으며, 석토성(石吐城)의 돌 석(石)자와 토할 토(吐)자는 바위산에 은둔이 가능한 석토성(石吐城)에 부합한다.[12] 가은암산성(加隱巖山城)의 바위 암(巖)자는 돌 석(石)자와 같은 의미이며, 가은암(加隱巖)은 석봉 사이마다 요철(凹凸)이 심한 부분에 석축하여 석토성(石吐城)으로 정립된다.[13]

4. 자연환경

가은암산 석토성은 험준한 지형을 이용하여 축성되었다. 충주댐 수몰 전 단양군 장회리에서 곡류하는 장회탄의 강변길에서 옥계를 거슬러 올라가면 수산면 성리의 가혜성과 단양군 성곡리의 석토성으로 갈라졌다.

4. 1. 지리적 특징

1980년 당시 강가에는 절벽이 있어 평지가 전혀 없었으며, 강을 건너면 바로 가은암성으로 올라가게 된다. 성 안에는 흔들바위라고 불리는 거대한 바위가 있는데, 옛날 성을 쌓고 파수(보초)를 보았던 곳이라고 전해진다. 한강 상류와 하류, 건너편이 한눈에 보여 적을 상대하기에 유리한, 천혜의 요새이다.[14]4. 2. 주변 교통로

석성에서 강 건너 죽령대로는 단양 장회원과 청풍 권일원에서 숙식하면서 한강 수로의 수운과 연계하거나 육로로 수산역에서 청풍 황강역을 지나 충주 방면으로 통행하였다.[15][16]5. 유적과 유물

가은암산 석토성에서는 삼국시대 축성 기술을 보여주는 다양한 유물과 유적이 발견되었다. 고대 석전(石戰)에 사용된 천석(川石)과 삼국시대 평와편(平瓦片)이 수습되었다.[17] 성 안에서는 건물지, 맷돌의 아랫부분, 전(塼) 조각이 발견되었고, 일제강점기에는 큰 무쇠솥이 반출되었다.[18] 토기 조각, 기와 조각, 투석전에 사용된 강돌도 발견되었다.[19]

5. 1. 성벽과 시설물

석토성은 한강 상류 단양과 하류 청풍, 충주 방면에서 적군의 진로를 차단하고, 강 건너 남쪽의 적군에 대항하기 위해 축성된 석축 산성이다. 남문과 북문은 삼국시대에 축성된 통용문이며, 잘룩한 능선에만 드문드문 축성하는 삼국시대 축성법이 사용되었다. 성벽 곳곳에서는 고대 투석전에 사용된 강돌(천석)과 삼국시대 평와편이 수습되었다.[17]성 안에서는 건물지가 발견되었고, 맷돌의 아랫부분과 전돌 조각이 발견되었으며, 일제강점기에는 큰 무쇠솥이 반출되었다.[18] 또한, 성 안에서는 토기 조각과 각 시대의 적갈색, 흑회색, 회색 암키와 및 수키와 조각, 투석전에 사용된 강돌이 대량으로 흩어져 있다.[19]

5. 2. 출토 유물

성 안에서는 건물지가 있고, 맷돌의 아래쪽 부분과 전(塼) 조각이 발견되었으며, 일제강점기에는 큰 무쇠솥이 반출되었다.[18] 또한, 토기 조각과 각 시대의 적갈색, 흑회색, 회색의 암키와 및 수키와 조각, 투석전에 사용한 강돌이 대량으로 흩어져 있다.[19] 이러한 유물들은 당시 생활상을 엿볼 수 있게 해준다.6. 현대적 의의

석토성은 삼국시대의 군사 전략과 축성 기술을 연구하는 데 중요한 유적으로 평가받는다. 특히 백제와 신라가 격렬한 전투를 벌였던 장소로, 당시 시대 상황을 보여주는 유물과 유적이 남아있어 학술적 가치가 높다.[1]

가은암산성으로 비정되는 석토성에서는 건물지, 맷돌 아래짝 파편, 전돌 조각 등이 발견되었으며, 일제강점기에는 큰 무쇠솥이 반출되었다는 기록도 전해진다.[18] 성 내부에서는 토기 조각, 다양한 시대의 기와 조각, 투석전에 사용되었을 것으로 추정되는 강돌 등이 대량으로 발견되어[19] 석토성이 군사적 요충지였음을 짐작하게 한다.

6. 1. 역사적 가치

석토성(石吐城)은 백제와 신라의 격전지로, 당시의 시대 상황과 군사 전략을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.[1] 삼국사기의 〈백제본기〉, 〈신라본기〉, 〈김유신 열전〉에 석토성의 위치를 추정할 수 있는 기록이 있다.[1]649년(백제 의자왕 9년, 신라 진덕왕 3년) 8월, 백제와 신라는 석토성을 두고 격렬한 전투를 벌였다.

- 백제 좌장 은상은 정병 7천 명을 이끌고 신라의 석토성 등 7성을 공격하여 함락시켰다.[2]

- 신라 장군 김유신, 진춘, 천존, 죽지 등은 반격에 나섰으나, 초기에는 백제군에 패배하였다.[2]

- 김유신은 첩자를 이용한 심리전과 증원군을 기다리는 전략으로 전세를 역전시켜 백제군을 크게 격파하고 많은 전리품을 획득하였다.[3]

- 양측은 열흘 동안 치열하게 싸웠으며, 들판에는 시체가 가득하고 흐르는 피에 절굿공이가 뜰 정도였다.[4]

석토성의 위치는 다음 조건들을 만족해야 한다.

- 석토성 주변에 7성이 있어야 한다.[5]

- 석토성 인접 지역에 도살성이 있어야 한다.[5]

- 신라가 백제의 석토성을 함락하기 위해 5도에 들판이 있어야 한다.[5]

도살성 주변의 주요 산성은 다음과 같다.

| 산성 이름 | 위치 | 둘레 |

|---|---|---|

| 공문산성 | 단양군 두음리 | 1,307m |

| 적성산성 | 단양군 단성면 하방리 | 923m |

| 용부원성 | 단양군 대강면 용부원리 | 240m |

| 가은음산성 | 단양군 적성면 성곡리 | 1,350m |

| 도솔산성 | 단양군 대강면 사동리 | 1,800m (자연성벽) |

| 죽령산성 | 단양군 대강면 두음리 | 461.5m |

| 애곡리성 | 단양군 적성면 애곡리 | 900m |

[5]

도살성에서 가은암산석성으로 향하는 주요 진격로는 불암계곡, 직티, 죽령대로, 사작치, 모녀재 방면 등이다.[7] 죽령대로의 죽령천 하구 남한강변에 적성 일대 들판이 형성되어 있다.[8] 도살성 주변 성곽 중 석토성으로 비정되는 가은음산성은 북북서쪽으로 약 10km 거리에 있다.[9]

가은암산석성에 대한 기록은 다음과 같다.

- 단양군 서쪽 13리에 있고, 둘레가 419보이며, 험준하고 성안에 샘 3곳이 있는데 가뭄에는 마르고, 군창이 있었다.[6]

- 가은암산은 단양군 서쪽 17리에 있다.[7]

- 석축으로 둘레가 3,018척이며, 지금은 퇴락하였다. 성안에 3개의 샘이 있고 험준하다. 고려 말 제천, 청풍, 단양 사람들이 이곳에서 왜적을 피했다.[8]

김일손은 이요루기에서 강 북쪽 언덕 옆 낭떠러지 험한 곳을 수백 보 오르면 성이 있어 사람이 숨을 만하므로 옛 이름이 가은암이라 하였다.[9] 이황은 가은암산에 가은성이 있으며, 가은이라 이름한 뜻이 바위에서 은둔이 가능한 것에 있다고 하였다.[10] 가은암고성의 명칭은 김일손의 가은암에서 연원했다.[11]

가은암산석성은 산 이름에 석성을 부여한 것으로 역사성이 없으며, 석토성의 '돌 석(石)'자와 '토할 토(吐)'자는 바위산에 은둔이 가능한 석토성에 부합한다.[12] 가은암산성의 '바위 암(巖)'자는 '돌 석(石)'자와 같은 의미이며, 가은암은 석봉 사이마다 요철이 심한 부분에 석축하여 석토성으로 볼 수 있다.[13]

6. 2. 학술적 가치

가은암산성(加隱巖山城)으로 비정되는 석토성(石吐城)에서 발견되는 유물과 유적은 삼국시대 성곽 축조 기술과 생활상을 연구하는 데 귀중한 자료로 활용된다. 성 내부에서는 건물지가 확인되었고, 맷돌 아래짝 파편과 전(塼) 조각이 발견되었으며, 일제강점기에는 큰 무쇠솥이 반출되었다는 기록이 있다.[18] 성 안에서는 토기 조각, 여러 시대의 적갈색, 흑회색, 회색 암키와 및 수키와 조각, 투석전(投石戰)에 사용되었을 것으로 추정되는 강돌이 대량으로 흩어져 있었다.[19]삼국시대에 축조된 남문(南門)과 북문(北門)은 통용문(通用門)으로 사용되었으며, 험준한 능선에만 드문드문 성벽을 쌓는 축성 방식이 사용되었다. 고대 석전(石戰)에 사용된 천석(川石)과 삼국시대 평와(平瓦) 조각이 수습되었다.[17] 이러한 유물들은 석토성이 삼국시대에 군사적 요충지였음을 보여준다.

참조

[1]

서적

三國史記 卷第三十七 雜志

[2]

논문

高句麗 道西縣城考

1983

[3]

서적

三國史記 卷第五 新羅本紀 第五

[4]

서적

三國史記 卷第四十二 列傳 第二

[5]

논문

양백지간의 산성봉수

2000

[6]

서적

세종장헌대왕실록 지리지 제149권

[7]

서적

신증동국여지승람 단양군

[8]

서적

신증동국여지승람 단양군

[9]

서적

신증동국여지승람 단양군

[10]

서적

國譯退溪集

1968

[11]

서적

대동지지

[12]

서적

세종장헌대왕실록 지리지 제149권

[13]

간행물

충북지방 성곽의 보존 및 활용방안

2013

[14]

논문

丹陽 加隱巖山城에 대한 小考

1980

[15]

서적

신증동국여지승람

[16]

서적

청풍부읍지

[17]

논문

丹陽 加隱巖山城에 대한 小考

1980

[18]

간행물

中原文化圈遺蹟精密調査報告書

忠北大學校博物館

1982

[19]

간행물

충북지방 성곽의 보존 및 활용방안

2013

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com